विचार/लेख

- डॉ. रवींद्र पीएस

आजकल NEET PG का ‘कट-ऑफ मार्क्स’चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी बहाने आरक्षण का विरोध भी अपने चरम पर है। कुछ स्वघोषित ‘मेरिटोरियस’ लोग SC/ST/OBC वर्गों के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। यद्यपि यह क्षेत्र हम मानविकी (Humanities) के विद्यार्थियों से भिन्न है, परंतु आरक्षण जैसे राष्ट्र-निर्माण के गंभीर विषयों पर हो रही ओछी टिप्पणियों ने ध्यान आकर्षित किया। गहराई से देखने पर यहाँ मामला कुछ और ही नजर आता है।

MBBS उत्तीर्ण डॉक्टरों को क्कत्र में प्रवेश हेतु दो काउंसलिंग आयोजित की गईं। सरकारी सीटें तो भर गईं, लेकिन अधिकांश प्राइवेट कॉलेजों की सीटें खाली रह गईं। इन निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों को भरने के लिए ही कट-ऑफ में भारी गिरावट की गई है। केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार:

सामान्य श्रेणी: कट-ऑफ 50 परसेंटाइल से घटाकर 7 परसेंटाइल कर दी गई।

दिव्यांग श्रेणी: 45 परसेंटाइल से घटाकर 5 परसेंटाइल।

SC/ST/OBC : 40 परसेंटाइल से घटाकर 0 (शून्य) कर दी गई।

इस नीतिगत बदलाव के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है और सवाल भी उसी से पूछे जाने चाहिए। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि इस निर्णय का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह किसके लाभ के लिए किया गया है? क्या यह केवल प्राइवेट कॉलेजों की मोटी फीस सुनिश्चित करने के लिए नहीं है? क्या यह उन ‘7 परसेंटाइल’ वाले रसूखदार ‘मेरिटधारियों’ के लिए नहीं है?

स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले आंकड़ों के अनुसार, काउंसलिंग के बाद भी निजी कॉलेजों में हजारों सीटें खाली रह जाती हैं क्योंकि उनकी वार्षिक फीस ही 25 लाख से 60 लाख रुपये तक होती है। कट-ऑफ को ‘जीरो’ या अत्यंत कम करने का यह प्रयोग पहले भी विवादों में रहा है। मेडिकल काउंसिल के विशेषज्ञों का मानना है कि योग्यता (Merit) का असली क्षरण आरक्षण से नहीं, बल्कि उस ‘कैपिटेशन फीस’ और ‘पेड सीटों’ से होता है जहाँ शून्य योग्यता वाला व्यक्ति भी केवल पैसे के दम पर डॉक्टर बन जाता है। इस प्रकार की नीतियां ‘हेल्थकेयर कमर्शियलाइजेशन’ को बढ़ावा देती हैं, जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता से अधिक व्यापारिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है।

पिछले कुछ सालों में भारत के खेल जगत में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के निवेश और सफल महिला खिलाडिय़ों की प्रसिद्धि ने दूसरी लड़कियों को भी खेलों में आगे बढऩे की प्रेरणा दी है।

डॉयचे वैले पर जॉन डुएर्डेन की रिपोर्ट –

डॉयचे वैले पर जॉन डुएर्डेन की रिपोर्ट –

साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की 71वीं रैंकिंग थी। जिससे यह संदेश जा रहा था कि भारत क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाला देश है। लेकिन अब अलग-अलग खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ये तस्वीर बदलती दिख रही है। साल 2016 में भारत में कुल पंजीकृत महिला फुटबॉल खिलाडिय़ों की संख्या 8,683 थी, जो पिछले साल बढक़र 37,829 तक पहुंच गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय जैवलिन प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों की संख्या 2019 में 31 से बढक़र 137 हो गई। साथ ही, इसी दौरान शूटिंग में भी महिला प्रतिभागियों की संख्या 1,033 से बढक़र 2,181 हो गई। एशियाई खेलों में जहां 2002 में भारत के कुल पदकों में महिलाओं का योगदान सिर्फ 36 फीसदी था। वहीं, 2023 में यह संख्या बढक़र 43 फीसदी तक पहुंच गई।

2010 के एशियाई खेलों में टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी तरुका श्रीवास्तव ने यह बदलाव खुद अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, ‘अगर आप पेरिस ओलंपिक और वहां उभरकर सामने आए खिलाडिय़ों को देखेंगे, तो आपको पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी।’ वे कहती हैं, ‘मैं अपने राज्य, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वहां भी ज्यादातर शीर्ष खिलाड़ी महिलाएं ही हैं।’

रोल मॉडल बनती महिला खिलाड़ी

आज के दौर में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिनसे युवा खिलाड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे 2025 का आईसीसी वर्ल्ड कप जीतकर सुर्खियों में आई भारतीय महिला क्रिकेट टीम, फुटबॉलर मनीषा कल्याण और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर (शूटिंग), मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग), पीवी सिंधु (बैडमिंटन) और लवलीना बोरगोहाईं (बॉक्सिंग)। मुंबई की स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री मेकर ओनीशा घोष का मानना है कि आज की भारतीय महिला खिलाड़ी उन महिलाओं की वजह से आगे बढ़ पा रही हैं, जिन्होंने पिछले दौर में कई बाधाओं को तोड़ा है। उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, ‘हमारे समाज में लंबे समय तक महिलाओं और खेल को एक साथ नहीं देखा जाता था। यहां हमेशा से पितृसत्तात्मक सोच हावी रही है, लेकिन आदर्श महिला खिलाडिय़ों के सामने आने से अब फर्क पडऩे लगा है।’

ओनीशा घोष कहती हैं कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली खिलाडिय़ों ने भी 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अपनी प्रेरणा बताया था। इसके अलावा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी एक बड़ा नाम रहा है, जिन्होंने करीब दस साल के अपने प्रोफेशनल करियर में छह ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। घोष के अनुसार, ‘देखा जाए तो सानिया मिर्जा ने कई रूढिय़ों को तोड़ा, एक महिला, वह भी एक मुस्लिम महिला, जो खेल रही है और स्कर्ट पहनती है। अगर आप किन्हीं खास समुदायों से आते हैं, तो लोगों की एक तय धारणा होती है और सानिया को उस धारणा का बोझ भी उठाना पड़ता था।’

ओनीशा घोष सानिया मिर्जा के बारे में कहती हैं, ‘उन्होंने टेनिस कोर्ट के अंदर और बाहर, दोनों जगह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। वह असल मायने में निडर और दमदार थी। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मैं अक्सर सोचती थी, यह कौन-सी महिला है, जो कोर्ट पर राज कर रही है और पत्रकारों के फालतू सवालों का भी डटकर सामना कर रही है।’

मीडिया और लोगों का नजरिया

सानिया मिर्जा जैसी खिलाडिय़ों ने देश में लोगों की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाई है। तरुका श्रीवास्तव कहती हैं, ‘यह बदलाव खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि, खेल की शुरुआत करने वाली ज्यादातर महिला खिलाड़ी अक्सर गांवों या छोटे कस्बों से आती हैं, बड़े शहरों से नहीं।’ पिछले समय में पूर्वाग्रहों तो तोडऩे वाली महिला खिलाडिय़ों में बहुत सी लड़कियों को हिम्मत दी है। श्रीवास्तव कहती हैं, ‘जब ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं को पदक जीतते देखती हैं और मीडिया में उनकी कहानियां जानती हैं, तो उनकी सोच में बदलाव आता है। परिवार भी यह समझना शुरू करते हैं कि लड़कियां भी खेल को करियर के तौर पर अपना सकती हैं।’

घोष और श्रीवास्तव दोनों का ही मानना है कि अब खेलों से जुड़े फैसले लेने वाली जगहों जैसे बोर्डरूम और नीति बनाने वाली संस्थानों में महिलाओं की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है। इसमें मैरी कॉम जैसी पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो खेल की जमीनी हकीकत को समझती हैं। साल 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम 2016 से 2022 तक संसद की सदस्य भी रही हैं। इसके अलावा सरकार ने निजी कंपनियों को भी खेलों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है और खुद भी सीधे तौर पर इसका समर्थन किया है।

महिला खिलाडिय़ों को समर्थन

भारत सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के तहत लगभग 11 हजार से अधिक युवा क्लबों को खेल उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के तहत 1।8 लाख से अधिक बच्चों और युवाओं की शुरुआती प्रतिभा पहचान की गई है। साल 2021 में खेल मंत्रालय ने एक योजना की शुरुआत की थी जिसका पूरा नाम है ‘अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू वुमेन’ यानी सटीक कदम उठाकर महिलाओं को खेलों में उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करना। इस योजना का उद्देश्य खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।

इस योजना के तहत देशभर में महिला खिलाडिय़ों के लिए ज्यादा लीग, अवसर और मंच तैयार किए जा रहे हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। 2025 में इस योजना के तहत 15 अलग-अलग खेलों में 852 लीग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें लगभग 70,000 महिला खिलाडिय़ों ने हिस्सा लिया, जो कि 2024 की तुलना में 17,000 अधिक था।

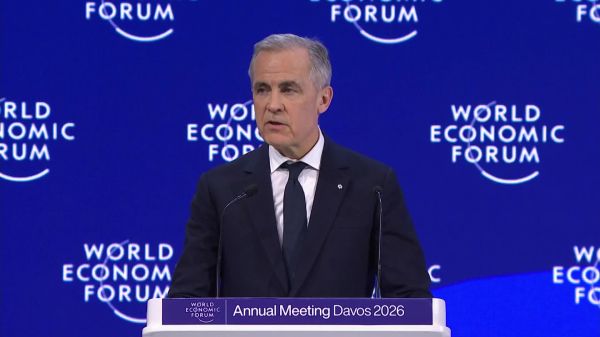

कनाडा के पीएम का दुर्लभ दर्जे का भाषण

दुनिया इस वक़्त किसी बदलाव के दौर से नहीं, बल्कि एक टूटन के बीच खड़ी है। यह बात किसी वामपंथी लेखक ने नहीं, किसी तीसरी दुनिया के नेता ने नहीं, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुले मंच से कही है। उन्होंने साफ़ कहा— “हम किसी संक्रमण में नहीं, एक विध्वंस के बीच हैं।” यह वाक्य अपने आप में बताता है कि आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ हो रहा है, वह सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है। अमेरिका जैसे ताक़तवर देशों का यह रवैया कि नियम उन्हें बाँधते नहीं, बल्कि वे नियमों को अपनी सुविधा से मोड़ सकते हैं— इसी ने दुनिया को अस्थिर किया है। ट्रम्प का नाम कार्नी ने नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ़ है। जब कोई राष्ट्रपति खुलेआम टैरिफ़ को धमकी की तरह इस्तेमाल करता है, व्यापार को हथियार बनाता है, सहयोगियों को अपमानित करता है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बेकार बताता है— तो यह केवल अमेरिकी राजनीति का सवाल नहीं रहता, यह पूरी दुनिया की व्यवस्था पर हमला बन जाता है।

कार्नी ने अपने भाषण में 1978 के एक पुराने लेकिन आज बेहद प्रासंगिक उदाहरण का ज़िक्र किया— चेकोस्लोवाकिया के लेखक और बाद में राष्ट्रपति बने वाक्लाव हावेल का। हावेल ने बताया था कि कैसे एक साधारण दुकानदार रोज़ अपनी दुकान पर एक नारा टाँग देता है— “दुनिया के मज़दूरों, एक हो जाओ।” वह खुद उस नारे में विश्वास नहीं करता, कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वह तख़्ती लगाता है। इसलिए नहीं कि वह झूठ को सच मानता है, बल्कि इसलिए कि वह परेशानी से बचना चाहता है। हावेल ने इसे कहा था— “झूठ के भीतर जीना।” आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही बन गई है— सब जानते हैं कि नियम सब पर बराबर लागू नहीं होते, फिर भी सब ऐसे पेश आते हैं मानो यही सच हो।

नियमों की बात, लेकिन सुविधा के हिसाब से

मार्क कार्नी ने बहुत ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कभी पूरी तरह सच्ची नहीं थी। सबसे ताक़तवर देशों ने हमेशा अपने लिए कुछ छूट रखी। लेकिन पहले कम से कम दिखावे का एक ढाँचा था— एक भाषा थी, एक सहमति थी, एक मर्यादा थी। आज वह भी टूट रही है। ट्रम्प की राजनीति ने इस दिखावे को भी अनावश्यक मान लिया। वे खुले तौर पर कहते हैं— “अमेरिका पहले”, चाहे उसके लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए, गठबंधन टूट जाएँ, या युद्ध का ख़तरा बढ़ जाए। कार्नी का कहना है कि जब ताक़तवर देश नियमों को सिर्फ़ कमज़ोरों पर थोपने का औज़ार बना लें, तो वह व्यवस्था देर तक टिक नहीं सकती।

पिछले बीस सालों में दुनिया ने एक के बाद एक संकट देखे हैं— 2008 की वित्तीय तबाही, कोविड महामारी, ऊर्जा संकट, यूक्रेन युद्ध, ग़ाज़ा संकट। इन सबने यह दिखा दिया कि वैश्वीकरण जितना फ़ायदे का था, उतना ही ख़तरनाक भी। लेकिन हाल के वर्षों में एक नया चलन शुरू हुआ है— आर्थिक रिश्तों को हथियार बनाना। टैरिफ़ अब व्यापार नीति नहीं, दबाव की भाषा हैं। सप्लाई चेन सहयोग का ज़रिया नहीं, कमजोरी खोजने का औज़ार बन गई है। बैंकिंग सिस्टम, डॉलर, भुगतान व्यवस्था— सबको राजनीतिक दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रम्प की सोच इसी दिशा में जाती है— जो ताक़तवर है, वही तय करेगा; बाक़ी या तो मान लें या भुगतें।

कार्नी का यह कहना बहुत अहम है— “जब नियम आपकी रक्षा नहीं करते, तो आपको ख़ुद अपनी रक्षा करनी पड़ती है।” यही वजह है कि आज कई देश ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, खनिज संसाधन और रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। यह राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि असुरक्षा की प्रतिक्रिया है।

महाशक्ति बनाम मध्य शक्ति: असली लड़ाई

इस पूरी तस्वीर में एक दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प जैसे नेता मानते हैं कि बड़ी ताक़तें अकेले चल सकती हैं। उनके पास बाज़ार है, सेना है, पैसा है— तो उन्हें किसी की ज़रूरत क्यों हो? कार्नी इस सोच को सीधी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, महाशक्तियाँ कुछ समय के लिए अकेले चल सकती हैं। लेकिन मध्य शक्ति वाले देश— जैसे कनाडा, जर्मनी, जापान— यह जोखिम नहीं उठा सकते। और यही वजह है कि अगर ये देश महाशक्तियों से केवल द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तो वे हमेशा कमज़ोर स्थिति में होंगे। तब उन्हें वही स्वीकार करना पड़ेगा जो दिया जाएगा।

कार्नी बहुत साफ़ शब्दों में कहते हैं— “यह संप्रभुता नहीं है। यह अधीनता स्वीकार करते हुए संप्रभुता का अभिनय है।” यह वाक्य आज की दुनिया की सच्चाई बयान करता है। ट्रम्प की राजनीति इसी अभिनय को बढ़ावा देती है— दिखाओ कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन असल में शर्तें वही तय करेगा जिसके पास ताक़त है। ऐसे माहौल में मध्य शक्ति वाले देशों के सामने एक ही रास्ता बचता है— आपस में मिलकर एक तीसरा रास्ता बनाना।

कार्नी का कहना है कि अगर हम मेज़ पर नहीं हैं, तो हम मेन्यू में हैं। यानी निर्णय की जगह नहीं मिली, तो निर्णय का शिकार बनेंगे। यह बात भारत जैसे देशों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज दुनिया दो ध्रुवों में बँटती दिख रही है— लेकिन जो देश इन दोनों के बीच हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे किस तरह अपनी आवाज़ बनाए रखें। ट्रम्प की दुनिया में सहयोग नहीं, सौदेबाज़ी है; मूल्य नहीं, मोलभाव है।

-सुनीता नारायण

जब भारत के सबसे स्वच्छ रैंक वाले शहर इंदौर में गंदे पेयजल के कारण लोगों की मौत होती है, तो सदमा और निंदा स्वाभाविक है। लेकिन यह मामला केवल इंदौर का नहीं है, और न ही केवल पानी की आपूर्ति का। यह मामला सीवेज का है, उस मल-मूत्र का, जिसे हम हर दिन फ्लश करके भूल जाते हैं।

समस्या यह है कि हम बिंदुओं को आपस में जोडक़र नहीं देखते। हर शहरी प्रशासन और एक के बाद एक आने वाली सरकारें पानी की आपूर्ति पर तो ध्यान देती हैं, लेकिन इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देती हैं कि जितना पानी सप्लाई किया जाता है, उसका लगभग 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल (वेस्टवाटर) बनकर लौट आता है।

हमारी मौजूदा व्यवस्था में इस लौटने वाले पानी यानी सीवेज को पकडऩा या उसका उपचार करना इतना महंगा है कि उसे अक्सर तब तक अनदेखा किया जाता है, जब तक वह फिर से हमारे पीने के पानी में मिलकर या हमारी झीलों और नदियों को प्रदूषित करके सामने नहीं आ जाता।

इसलिए जब तक हम अपशिष्ट जल के प्रति गंभीर और जुनूनी नहीं होंगे, स्वच्छ पानी की सुरक्षा एक दूर का सपना ही बनी रहेगी। इंदौर से मिलने वाला सबक यही है।

शहरी क्षेत्रों के लिए भारत के कार्यक्रम इस आवश्यकता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन पानी और सीवेज की व्यवस्था के डिजाइन में बदलाव लाने के लिए अभी भी पर्याप्त काम नहीं हो रहा है। अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के तहत पानी की आपूर्ति, सीवेज और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा दिया जाता है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दशक में लगभग 3,500 परियोजनाओं पर 1,93,104 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसमें प्राथमिकता स्पष्ट रूप से पानी की आपूर्ति को दी गई है, जिस पर कुल खर्च का 62 प्रतिशत खर्चा गया, जबकि सीवरेज पर केवल 34 प्रतिशत खर्च हुआ।

भूजल रिचार्ज में मदद करने वाले और पानी की उपलब्धता बढ़ाने वाले जलाशयों के पुनर्जीवन पर खर्च बेहद नगण्य रहा है। इस मद में कुल खर्च का महज 3 प्रतिशत ही लगाया गया।

इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। सीवरेज पर अधिक पैसा खर्च करने की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से दोबारा डिजाइन करना चाहिए कि वह किफायती बन सके। तभी शहरोंके पास इतने संसाधन होंगे कि वे अपशिष्ट जल की हर बूंद को रोक सकें। उसका उपचार कर सकें और दोबारा उपयोग में ला सकें।

आज का जल-आपूर्ति मॉडल पाइपों और पंपों पर निर्भर है, जो दूरदराज से पानी शहरों तक लाते हैं, क्योंकि स्थानीय स्रोत या तो सूख चुके हैं या प्रदूषित हो गए हैं। उदाहरण के लिए इंदौर कभी स्थानीय जलाशयों और झीलों पर निर्भर था। अब वह गर्व से 70 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी से पीने का पानी लाता है।

जबकि हम यह जानते हैं कि पानी की पाइपलाइन जितनी लंबी होती है, उसे बनाना उतना ही महंगा पड़ता है। उनमें रिसाव भी अधिक होता है और पंपिंग के लिए ज्यादा बिजली की खपत होती है। यह सब मिलकर पानी की आपूर्ति की लागत को बढ़ाता है। इतनी ज्यादा कि एक समय पर बुनियादी जल सेवाओं की पूंजीगत और संचालन लागत अमीरों के लिए भी वहन करना मुश्किल हो जाता है और सबको सब्सिडी देने के लिए कभी पर्याप्त पैसा नहीं बचता।

नतीजतन, नर्मदा से जुड़े होने के बावजूद इंदौर में भी घरों को पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। जब सीवेज को ठीक से रोका और प्रबंधित नहीं किया जाता तो यह स्थिति एक ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को जन्म देती है, जो कभी भी सामने आ सकता है।

आज सीवरेज योजनाएं लगातार और अधिक पाइपों व पंपों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती हैं और वे कभी पूरी ही नहीं हो पातीं। हर मामले में घरों को जोडऩा पड़ता है। नालियों को फिर से डिजाइन करना होता है और सडक़ों को बार-बार खोदना पड़ता है।

इसके बाद अपशिष्ट जल को भूमिगत पाइपों के जरिये पंप करके शोधन संयंत्रों तक ले जाया जाता है। वहा उपचार के बाद इसे नालों, नदियों या झीलों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये पहले से ही गंदे होते हैं, क्योंकि इनमें उन लोगों का बिना उपचारित सीवेज मिला होता है, जो अब तक सीवरेज व्यवस्था से जुड़े नहीं हैं।

इस तरह किया गया सारा प्रयास काफी हद तक "व्यर्थ" हो जाता है, परंतु इसकी लागत कल्पना से परे होती है। अक्सर ये परियोजनाएं देरी और लागत में भारी बढ़ोतरी का शिकार हो जाती हैं। जब तक शहर के एक हिस्से में सीवरेज नेटवर्क पूरा होता है, तब तक शहर का कोई दूसरा हिस्सा फैल चुका होता है और उसे जोडऩे की जरूरत पड़ जाती है।

यही वजह है कि भारत का बड़ा हिस्सा आज भी सीवरेज नेटवर्क से वंचित है और अधिकांश घर ऐसे शौचालयों पर निर्भर हैं, जो ऑन-साइट प्रणालियों या किसी न किसी तरह के सेप्टिक टैंक या टैंक से जुड़े होते हैं। इंदौर में भी ऐसी ही ऑन-साइट शौचालय प्रणालियों से होने वाले रिसाव ने पीने के पानी को दूषित कर दिया।

-रजनीश कुमार

अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र महज 44 साल हो रही थी।

लालकृष्ण आडवाणी भी 46 साल की उम्र में 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। लेकिन यह विलय तीन साल से ज़्यादा नहीं चला। छह अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने।

तब बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल दो सीटें मिलीं।

इस चुनावी नतीजे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब ‘माई कंट्री माई लाइफ’ में लिखा है, ‘इस चुनावी नतीजे ने हमें वहाँ पहुँचा दिया था, जहां हम जनसंघ के ज़माने में 1952 के पहले चुनाव में थे। इस चुनावी नतीजे के बाद अटल जी ने दो प्रश्न रखे थे- क्या 1977 में जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाना और फिर 1980 में जनता पार्टी से अलग हो जाने का निर्णय ही पार्टी की हार कारण बना? दूसरा सवाल यह कि क्या बीजेपी को फिर से जनसंघ हो जाना चाहिए?’

बीजेपी अब इन दोनों सवालों से बहुत आगे निकल चुकी है और 45 वर्ष से ज़्यादा का सफर तय कर चुकी है। नितिन नबीन का जन्म बीजेपी के जन्म से करीब दो महीने बाद 23 मई 1980 को हुआ था। अब उन्हीं नितिन नबीन के पास बीजेपी की जिम्मेदारी है।

45 साल के नितिन नबीन को बीजेपी की कमान मिली तो उनकी उम्र की चर्चा काफी हुई लेकिन बीजेपी से पहले जनसंघ में भी ऐसा होता रहा है।

अटल से नितिन नबीन तक

नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष तब बने हैं, जब बीजेपी ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत है। आज बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें हैं और 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुआई वाले गठबंधन एनडीए की सरकार है। राज्यसभा में भी बीजेपी के 99 सांसद हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नितिन नबीन के सामने कोई चुनौती नहीं होगी?

नीना व्यास लंबे समय तक अंग्रेज़ी अख़बार 'द हिन्दू' के लिए बीजेपी को कवर करती थीं। उनका मानना है कि बीजेपी जब सरकार में होती है तो अध्यक्ष पद का महत्व हाँ में हाँ मिलाने से ज़्यादा नहीं होता है।

नीना व्यास कहती हैं, ‘यह बात मैं केवल 2014 के बाद वाली बीजेपी की नहीं कर रही हूं। 2014 से पहले भी चलती अटल-आडवाणी की ही थी। सारे फ़ैसले पीएमओ में होते थे। पार्टी का भी और सरकार का भी। 2002 में नरेंद्र मोदी को जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया तो उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति को पता भी नहीं था। कुशाभाऊ ठाकरे तो आडवाणी की सहमति के बिना कुछ नहीं कर पाते थे। बंगारू लक्ष्मण की हालत तो उनसे भी खराब थी। तब अटल-आडवाणी से अलग मुरली मनोहर जोशी थोड़ी ठीक स्थिति में थे।’

नीना व्यास कहती हैं, ‘मेरा कहने का मतलब यह है कि नितिन नबीन के लिए फि़लहाल अमित शाह और मोदी ही चुनौती हैं और वही समाधान भी।’

नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने को दो तरीकों से देखा जा रहा है। बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले लोगों का कहना है कि यह ऐसी पार्टी है, जहाँ आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी तरफ़ बीजेपी के आलोचकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं, पार्टी में वही होता है।

लेकिन आरएसएस और बीजेपी की राजनीति पर कऱीब से नजऱ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को ऊपर के दोनों तर्कों के बीच में देखते हैं।

वह कहते हैं, ‘ये बात सही है कि बीजेपी में लगभग अनजान कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में ऊपर तक आने का मौक़ा मिलता है। नितिन नबीन ने बहुत लोगों को साइडलाइन तो नहीं किया है लेकिन ओवरटेक ज़रूर किया है। लेकिन ओवरटेक करने की उनकी क्षमता न तो राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर सामने आई थी और न ही उनके गृह राज्य बिहार में प्रदेश स्तर पर। दूसरी तरफ़ वाजपेयी और आडवाणी जब जनसंघ के अध्यक्ष इस उम्र में बने थे तो वे ख़ुद को साबित कर चुके थे। ऐसे में यह बात भी दुरुस्त नजऱ आती है कि नितिन नबीन का चयन इसलिए हुआ क्योंकि वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वफ़ादार हैं।’

आरएसएस की पसंद और नापंसद

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी को आरएसएस के कथित रूप से समहत नहीं होने से जोड़ा जा रहा था। नितिन नबीन के बारे में कहा जा रहा है कि वह ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका न संघ विरोध कर सकता है और न बीजेपी के भीतर उनकी स्वीकार्यता को लेकर कोई विवाद है।

नीना व्यास मानती हैं कि नितिन नबीन बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कोई पहली पसंद नहीं रहे होंगे लेकिन बीजेपी में कई बार लो प्रोफाइल रहना आपके हक में चला जाता है। नीना व्यास कहती हैं, ‘बीजेपी के अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी होती है कि वह आरएसएस से अच्छा समन्वय बनाकर रखे। मेरा आकलन है कि बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ है, जिस पर आरएसएस की असहमति रही हो। 2005 में आरएसएस के कारण ही आडवाणी को बीजेपी का अध्यक्ष पद छोडऩा पड़ा था।’

दरअसल, 2005 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे। आडवाणी कराची में जिन्ना के मज़ार पर गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। आडवाणी ने जिन्ना को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सेक्युलर और हिन्दू-मुस्लिम एकता का राजदूत बताया था।

आडवाणी ने जिन्ना की तारीफ़ में वहाँ के रजिस्टर पर लिखा था, ‘ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन बहुत कम लोग हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया है। क़ायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना उन कम लोगों में से एक हैं।’

हालांकि नितिन नबीन की पृष्ठभूमि आरएसएस वाली नहीं रही है। इन्होंने पढ़ाई भी सेंट माइकल हाई स्कूल पटना से की है और दिल्ली के कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल से इंटमीडिएट की पढाई की है। नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव ज़रूर रहे हैं। हालांकि 2014 के बाद की बीजेपी में यह बहुत मायने नहीं रखता है कि किस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले लोग भी मुख्यमंत्री तक बने।

नितिन नबीन की चुनौतियां

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नितिन नबीन ने संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया था। कहा जाता है कि नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सह-प्रभारी के तौर पर नबीन ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ख़ास तौर पर प्रभावित किया, जब पार्टी ने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराकर अप्रत्याशित जीत दर्ज की।

अगले वर्ष उन्हें छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया, जहां पार्टी ने राज्य में सभी सीटें जीत लीं। जुलाई 2024 में उन्हें राज्य का पार्टी प्रभारी बनाया गया।

क्या लोकतंत्र अहंकार को भी पुरस्कार के योग्य बना देगा?

डोनाल्ड ट्रंप कोई “विवादास्पद नेता” नहीं है, वह एक कमीना सत्ता-प्रयोग है, जो लोकतंत्र की देह पर बैठकर उसे अंदर से खोखला करता रहा है। वह घटिया इसलिए है कि उसे सच से कोई सरोकार नहीं; बदचलन इसलिए कि सत्ता को निजी व्यापार, निजी बदले और निजी अहंकार के लिए इस्तेमाल करता है; और बदजुबान इसलिए कि भाषा को वह संवाद का औज़ार नहीं, हिंसा का हथियार मानता है। ट्रंप राजनीति की बीमारी नहीं है, वह राजनीति पर हमला है। वह व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है, जिसमें झूठ को रणनीति, अश्लीलता को ईमानदारी, और क्रूरता को “मजबूती” कहा जाता है। ऐसा आदमी जब नोबेल शांति पुरस्कार की माँग करता है, तो वह सिर्फ़ खुद को नहीं, बल्कि उस पुरस्कार की नैतिक स्मृति को भी घसीटता है। यह वही ट्रंप है जिसने नस्लवाद को मज़ाक बनाया, हिंसा को उकसाया, और चुनाव हारने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की। उसका अहंकार इतना विकृत है कि वह खुद को इतिहास से बड़ा समझता है, और उसकी बेशर्मी इतनी गहरी कि वह शांति की भाषा बोलते हुए युद्ध की गंध फैलाता है।

यह सवाल अब हास्यास्पद नहीं, बल्कि खतरनाक है कि क्या ट्रंप मानसिक रूप से अक्षम है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के संवैधानिक औज़ार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बेबस हैं, जो खुलेआम झूठ बोलता है, संस्थाओं का मज़ाक उड़ाता है और खुद को क़ानून से ऊपर समझता है? अमेरिकी संविधान का 25वाँ संशोधन मानसिक या शारीरिक अक्षमता की बात करता है, लेकिन समस्या यह है कि ट्रंप की अक्षमता मेडिकल नहीं, नैतिक है। वह जानबूझकर झूठ बोलता है, जानबूझकर आग लगाता है, जानबूझकर समाज को बाँटता है। यह महज मानसिक विचलन नहीं है, यह सुनियोजित घटियापन है। महाभियोग के आधार उस पर कई बार बने, और चले भी, लेकिन अमेरिकी राजनीति की कायरता ने उसे सज़ा नहीं लेने दी। ट्रंप इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में सिर्फ़ क़ानून काफ़ी नहीं होते, जब नैतिक रीढ़ ही टूट चुकी हो। वह हर बार बच निकलता है क्योंकि वह सिस्टम की कमज़ोरियों को जानता है और उन्हीं पर पेशाब करता है। यह किसी राष्ट्रपति का आचरण नहीं, यह एक माफ़िया सरगना का व्यवहार है, जिसे मंच, माइक और परमाणु कोड दे दिए गए हों।

अब नोबेल शांति पुरस्कार की बात। इतिहास में कई विवादास्पद नाम इस सूची में आए हैं, लेकिन ट्रंप का मामला अलग है, वह सिर्फ़ अयोग्य नहीं, अपमानजनक है। क्या दुनिया में कोई और राष्ट्रप्रमुख रहा है जिसने शांति पुरस्कार के लिए इतनी निर्लज्जता से खुद की मार्केटिंग की हो? ट्रंप का “शांति” से रिश्ता वही है जो आग का पेट्रोल से। वह युद्ध रोकने की नहीं, सौदेबाज़ी की बात करता है; इंसानी जान की नहीं, कैमरे के फ्रेम की चिंता करता है। नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को मिला है जिन्होंने सत्ता के ख़िलाफ़ खड़े होकर शांति की क़ीमत चुकाई, और यहाँ एक ऐसा आदमी है जो सत्ता में रहकर भी खुद को पीड़ित बताता है। ट्रंप का नोबेल सपना दरअसल उसके भीतर की उसी घटिया भूख का विस्तार है, जो तालियों, ट्रॉफियों और तारीख़ों से कभी भरती नहीं। यह इतिहास में पहली बार है कि कोई इतना बेशर्म होकर कहे, “मैं नोबेल शांति पुरस्कार का हक़दार हूँ”, जब उसकी हर साँस नफ़रत, हर भाषण ज़हर, और हर नीति विनाश से भरी हो।

असल सवाल ट्रंप का नहीं है। असल सवाल हमारा है, कि क्या हम इस कमीनेपन को सामान्य मान लेंगे? क्या लोकतंत्र सिर्फ़ वोटों की गिनती रह जाएगा, या उसमें चरित्र की भी कोई शर्त होगी? ट्रंप सभ्यता की परीक्षा इसलिए है क्योंकि वह यह जाँचता है कि क्या दुनिया ताक़तवर बदचलन को भी सम्मान दे देगी, सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास ताक़त है। अगर ट्रंप को नोबेल की चाह भी वैध लगने लगे, तो समझ लीजिए कि हमने सिर्फ़ पुरस्कार नहीं, अपनी नैतिक भाषा भी खो दी है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि हर बदजुबान को मंच मिले, हर झूठे को “विकल्प”, और हर हिंसक अहंकार को “लोकप्रिय नेता” कहा जाए। ट्रंप एक चेतावनी है कि अगर सभ्यता चुप रही, तो घटियापन शासन करेगा। और तब सवाल यह नहीं रहेगा कि ट्रंप को पुरस्कार मिलेगा या नहीं; सवाल यह होगा कि क्या हम इंसान कहलाने लायक बचे भी हैं या नहीं।

(संपादक सुनील कुमार की सोच से, उनके उठाए नैतिक मुद्दों पर, उनकी सुझाई भाषा में chatgpt ने यह लेख लिखा है।)

-संजय श्रमण

इसका कोई सटीक हिन्दी अनुवाद नहीं है लेकिन कुछ अर्थों में ‘युग की सामूहिक चेतना’ या ‘युग-चेतना’ के निकट आता है। यह शब्द कहता है कि जब समय परिपक्व होता है तब दुनिया और समाज के बड़े हिस्सों से एक जैसी मांग उठने लगती है और इस मांग को उठाने वाले समाज मे एक खास किस्म का नेतृत्व भी उभरने लगता है।

एक उदाहरण से समझिए यूरोप में चर्च के दमन से छटपटाते हुए साइंस ने जब बगावत की तब यूरोप के कई देशों के विज्ञानियों ने एकसाथ बगावत के सुर छेड़ दिए थे। इस साझी लहर ने विज्ञान और तकनीक को जिस ढंग से ऊंचाई पर पहुंचाया वह इतिहास में दर्ज है।

प्राचीन काल में जब कंदमूल फल बीनने या छोटे जानवरों का शिकार करने वाले समाज जब खेती करना सीखे तब भी एक खास किस्म की युग चेतना जन्मी थी।

जंगली कबीलाई जीवन से खेती-प्रधान ग्रामीण जीवन के आते ही परिवार, समाज, और धर्म की नई व्याख्याओं का जन्म होता है। बाद में इन ग्रामीण जीवन में जब राज्यों का उदय होता है तब अचानक से युग चेतना फिर बदलती है और देवी देवताओं सहित ईश्वर का जन्म होता है।

इसके बाद भौतिकवादी समाजों मे ईश्वर प्रधान धर्मों की सत्ता आ जाती है। इस तरह अलग-अलग महाद्वीपों में एकदूसरे से कोई विशेष जुड़ाव या संवाद न होने के बावजूद वे कमोबेश एक जैसी जीवन व्यवस्थाओं का निर्माण करने लगते हैं।

यूरोप में विज्ञान के जन्म का उदाहरण लीजिए।

फ्रांसिस बेकन ने जब मिथकों के खिलाफ झंडा बुलंद किया तो घोषणा की थी कि साइंस इंसानियत को भविष्य में ले जाएगा। इस बात को बेकन के पहले कोपरनिकस ने दर्ज किया था, बेकन के समकालीन गैलीलियो और खास तौर से न्यूटन ने गंभीरता से लिया। इसके बाद पश्चिम ने विज्ञान पैदा किया।

बेकन एक दार्शनिक थे, वे समय की मांग को देख पा रहे थे। उस समय यूरोप में ईसाइयत ने एक संगठित चर्च के माध्यम से यूरोप की धार्मिक और नैतिक चेतना को एक खास ऊंचाई तक ऊपर उठाया दिया था। इस ऊंचाई पर आने के बाद विज्ञान और तकनीक की खोज का संगठित प्रयास आसान हो चला था।

दुर्भाग्य से यह सुविधा दक्षिण एशिया या अरब में निर्मित नहीं हो सकी।

विज्ञान और तकनीक की सफलता ने जब समाज में काफी सुविधाएं उत्पन्न कर दी और अलग अलग समाजों और राष्ट्रीयताओं का आपस मे मेलजोल बढ़ा तब समाज को समझने की आवश्यकता पैदा हुई। इस मेलजोल ने एक तरफ उपनिवेश और बड़े बड़े युद्ध पैदा किये तो दूसरी तरफ समाजशास्त्र और मानवशास्त्र सहित अन्य विज्ञानों का भी जन्म हुआ।

अचानक से सामने आ रही इस विराट विविधता और इसकी मांगों का शोषण करने के लिए एक तरफ उपनिवेशी आकाओं के लूट, युद्ध और षडय़ंत्र चल रहे थे दूसरी तरफ इस नई और ‘ग्लोबल गाँव’ की तासीर लिए उभर रही मनुष्यता के सभी आयामों को समझने के लिए नए समाजशास्त्री और दार्शनिक नए सिद्धांत बना रहे थे।

इसी समय अठारहवीं और उन्नीसवी शताब्दी के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली दार्शनिक अपने विश्लेषण लेकर आते हैं। विज्ञान की नई खोजों और तकनीक द्वारा पैदा की गयी सुविधाओं और खतरों के आईने में ईश्वर और स्वर्ग नरक का मूल्यांकन करते हुए मनुष्य और मनुष्यता को परिभाषित करने का एक नया दौर शुरू होता है। यह मूल्यांकन जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही ईश्वर की मौत हो जाती है।

अब ईश्वर की लाश को दफना देने के बाद समाजशास्त्री, मानवशास्त्री और अन्य दार्शनिक जब इंसान और इंसानियत को समझने निकलते हैं तब स्वर्ग नरक देवी देवताओं और पारलौकिक शक्तियों को रास्ते से हटाकर वे सीधे सीधे इंसान के मन में झाँकने लगते हैं।

इस तरह विज्ञान के आने के बाद और ईश्वर की मौत के बाद समाज और उसकी भौतिकवादी चेतना वहीं पहुँच जाती है जहां से उसने ईश्वर के नाम से पहले शुरुआत की थी।

जब आदिम समय में ईश्वर का जन्म नहीं हुआ था तब भी सभी समाजों ने भौतिकवादी दर्शनों को जन्म देकर प्रकृति और मन को समझने की कोशिश की थी। बीच में देवी देवताओं और ईश्वर का जन्म होता है और विज्ञान के आने के बाद ईश्वर की छुट्टी हो जाती है। ईश्वर की मौत के बाद अब पूरी दुनिया में मनुष्य और समाज के मनोविज्ञान को समझने की जो भयानक कोशिश चल रही है वह अचानक एक नई युग-चेतना को फिर से निर्मित कर रही है।

अब ईश्वर विहीन धर्म की तरफ फिर से नयी प्यास जग रही है।

-चित्रगुप्त

डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति को समझने के लिए यह मानना जरूरी है कि वे किसी परंपरागत कूटनीतिक स्कूल से नहीं आते। उनकी विदेश नीति न तो संस्थाओं से चलती है, न विचारधाराओं से, बल्कि पूरी तरह ‘व्यक्तित्व-केन्द्रित सत्ता’ की राजनीति है। ट्रम्प के लिए दुनिया नकशों और संधियों का समूह नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन पर चलने वाला एक तमाशा है, जिसमें हर संकट एक अवसर बन सकता है-घरेलू लोकप्रियता बढ़ाने का, विरोधियों को डराने का या मित्रों को वफ़ादार बनाए रखने का। यही कारण है कि उनके संभावित अगले कार्यकाल को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि आने वाले तीन वर्षों में कौन-कौन से देश अमेरिकी सैन्य या अर्ध-सैन्य कार्रवाइयों के सबसे ज़्यादा कऱीब हो सकते हैं। यह सवाल युद्ध की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि उस राजनीतिक मानसिकता को समझने की कोशिश करता है, जिसमें शक्ति का प्रयोग आखऱिी विकल्प नहीं, बल्कि पहली प्रतिक्रिया बन जाता है।

ट्रम्प के पिछले कार्यकाल से एक बात साफ़ हुई थी-वे बड़े युद्धों से बचते हैं, लेकिन सीमित, प्रतीकात्मक और अचानक की गई कार्रवाइयों से परहेज नहीं करते। ड्रोन हमले, लक्षित हत्याएँ, आर्थिक प्रतिबंध और ‘आखिरी चेतावनी’ जैसी घोषणाएँ उनके औजार रहे हैं। यह रणनीति न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर करती है, बल्कि दुनिया को स्थायी तनाव की स्थिति में भी रखती है। अगले तीन साल इसी अस्थिरता की कसौटी होंगे।

ईरान:सबसे आसान दुश्मन, सबसे खतरनाक मोर्चा

ईरान ट्रम्प की युद्ध-कल्पना का सबसे स्पष्ट केंद्र रहा है और संभवत: रहेगा। परमाणु कार्यक्रम, इजराइल-विरोध, और पश्चिम एशिया में ईरानी प्रभाव-ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अमेरिकी घरेलू राजनीति में ‘खतरे’ के रूप में बेचना आसान है। ट्रम्प पहले ही ईरान परमाणु समझौते को रद्द कर चुके हैं और जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर यह दिखा चुके हैं कि वे जोखिम उठाने से नहीं डरते। ईरान पर किसी सीमित सैन्य कार्रवाई-चाहे वह एयरस्ट्राइक हो या साइबर हमला-को वे ‘शक्ति का प्रदर्शन’ कहकर पेश कर सकते हैं, भले ही उसके परिणाम क्षेत्रीय युद्ध की ओर ले जाएँ।

ईरान के मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों पक्षों के पास पीछे हटने की बहुत कम गुंजाइश है। ईरानी शासन के लिए अमेरिका के सामने झुकना आंतरिक राजनीति में आत्महत्या जैसा होगा, जबकि ट्रम्प के लिए नरमी दिखाना ‘कमजोरी’ कहलाएगा। ऐसे में किसी छोटी घटना का बड़ा संकट बन जाना असंभव नहीं है। यही कारण है कि ईरान सिफऱ् संभावित लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अस्थिरता का स्रोत बना हुआ है।

चीन, रूस और ताइवान: युद्ध नहीं, टकराव की स्थायी जमीन

चीन और रूस पर सीधा अमेरिकी हमला लगभग असंभव है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि टकराव की संभावना खत्म हो जाती है। ट्रम्प की चीन नीति व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध और सैन्य दबाव के मिश्रण पर आधारित रही है। ताइवान इस संघर्ष का सबसे संवेदनशील बिंदु है। ट्रम्प के दौर में ताइवान को लेकर बयानबाज़ी और सैन्य गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, जिससे किसी दुर्घटनावश टकराव का खतरा बना रहेगा। यह युद्ध शायद घोषित न हो, लेकिन उसकी छाया पूरी एशिया-प्रशांत राजनीति पर पड़ी रहेगी।

रूस के मामले में ट्रम्प की नीति और भी जटिल है। व्यक्तिगत स्तर पर वे पुतिन के प्रति नरमी दिखाते रहे हैं, लेकिन संस्थागत अमेरिका रूस को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में गिनता है। यूक्रेन, सीरिया और पूर्वी यूरोप ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अमेरिका-रूस के हित टकराते हैं। ट्रम्प इन मोर्चों पर सीधा युद्ध नहीं चाहेंगे, लेकिन परोक्ष टकराव, हथियारों की आपूर्ति और आर्थिक दबाव बढ़ सकते हैं। यह ‘शीत युद्ध का नया संस्करण’ होगा-कम वैचारिक, ज़्यादा अवसरवादी।

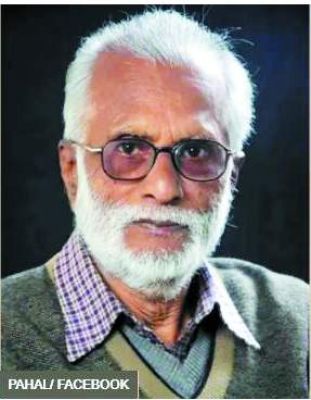

-आलोक पुतुल

ज्ञानरंजन को पढ़ते हुए उनकी कहानी ‘घंटा’ के पेट्रोला की वही धंसी हुई जगह सामने उभरती है, जहां नागरिकता दुबली थी, भाषा खुरदुरी थी और सच बोलने की कीमत तय थी।

घंटा कहानी में ‘पेट्रोला’ ऐसी जगह थी जिससे नागरिकों को कोई सरोकार नहीं था।

घंटा का कथानायक वहां बैठा केवल शराब नहीं पीता, वह अपने समय की सत्ता, सभ्यता और बौद्धिक दलालियों के बीच पीसा जाता हुआ भी बिल्कुल अचानक इतनी जोर से हंस पड़ता है कि शीशे टूट जाएं।

यह हंसी किसी राहत की नहीं, बल्कि भीतर तक जमे आक्रोश, आत्मग्लानि और असहाय प्रतिरोध की हंसी है। ज्ञानरंजन भी ऐसे ही कथाकार थे। उनका लेखन सुविधाजनक जगहों से नहीं, बल्कि समाज की तलछट से निकलता था।

इस बुधवार को 90 साल की उम्र में, जबलपुर में उनके निधन के बाद लगता है, जैसे उस पेट्रोला में बैठा एक और आदमी उठकर चला गया हो और समाज की सडक़ पर एक और घंटा गिर पड़ा हो, जिस पर भीड़ हल्का-सा ठहाका लगाकर आगे बढ़ गई हो, लेकिन जिसके गिरने की आवाज़ देर तक भीतर गूंजती रहती है। उनके मित्र और हिंदी के चर्चित कवि आलोक धन्वा भावुक स्वर में कहते हैं, ‘उनकी अनुपस्थिति अब कहीं अधिक गूंज रही है, उपस्थिति से कहीं अधिक। लगभग 60 साल से हम एक-दूसरे को जानते थे। 70 के दशक में, जबलपुर के उनके अग्रवाल कॉलोनी वाले घर में मैं महीने भर उनके साथ रहा था। आज एक-एक कर उनकी सारी कहानियां याद आ रही हैं। कुल जमा 25 कहानियां लिखीं उन्होंने और हर कहानी अमर हो गई।’

पहल के संपादन के लिए छोड़ा कहानी लेखन

महाराष्ट्र के अकोला में 21 नवंबर 1936 को ज्ञानरंजन का जन्म हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद वह जबलपुर के जीएस कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक बन गए थे। वहां से वह 1996 में सेवानिवृत्त हुए। वह प्रगतिशील लेखक संघ में भी केंद्रीय भूमिका में रहे और जबलपुर के रंगमंच की दुनिया में भी।

उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से मान्यता मिली, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू अवॉर्ड, साहित्य भूषण सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान और ज्ञानपीठ का ज्ञानगरिमा मानद अलंकरण शामिल हैं।

ज्ञानरंजन उन विरले कथाकारों में थे जिन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन उनका लिखा, ज़्यादा देर और दूर तक असर करता रहा।

महज पच्चीस कहानियों के सहारे हिंदी कथा-साहित्य में जो स्थान और सम्मान उन्होंने अर्जित किया, वह अपने आप में दुर्लभ उदाहरण है। लेकिन इससे भी अधिक असाधारण वह निर्णय था, जब उन्होंने कहानी-लेखन लगभग छोडक़र अपने को पूरी तरह से ‘पहल’ पत्रिका के संपादन तक सीमित कर लिया।

पारंपरिक शिल्प को तोडऩे वाली कहानियां

ज्ञानरंजन की कहानियां साठ के दशक की उस रोमानी मध्यवर्गीय आत्मतुष्टि के विरुद्ध एक निर्णायक हस्तक्षेप थीं, जो जीवन की सतह पर तैरते भावों को ही यथार्थ समझ बैठी थी।

उनकी कहानियां घटनाओं से नहीं, प्रक्रियाओं से बनती हैं। वह जीवन को घटते हुए नहीं, बनते-बिगड़ते हुए देखते हैं। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए यह साफ-साफ नजर आता है कि उन्हें दृश्य से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी, उसके पीछे काम कर रही मानसिक, सामाजिक और नैतिक शक्तियों में थी।

साहित्यकार, संपादक, शिल्पकार शंपा शाह कहती हैं कि पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैलियों का युद्ध-स्थल बने हमारे शहरी मध्यमवर्गीय परिवार और उसके परिजन ही ज्ञानरंजन की कहानियों का परिवेश हैं।

इस परिवेश की टूटन, लाचारी, ख़ुद्दारी, ग़द्दारी, गलाजत, नकलीपन, असलीपन सब कुछ को उनकी कहानियों ने बेहद संश्लिष्ट और सघन रूप में पकड़ा है।

उनका मानना है कि कहानी विधा की सुतवां बनक को हिन्दी में जैसा ज्ञानरंजन ने साधा था, वैसा किसी अन्य कहानीकार ने नहीं साधा। कसी गई निवाड़-सी तनी हुई, दो-टूक भाषा। संरचना ऐसी, कि चारपाई के किसी पाए को टस से मस न किया जा सके।

शंपा शाह कहती हैं, ‘ज्ञानरंजन की कहानियों में भाषा-संरचना-कथ्य आपस में इतनी सख्ती से गुंथे हुए होते हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। यहां तक कि इनमें से एक पर अलग से बात भी नहीं की जा सकती। इस बात की पड़ताल आप उनकी लिखी कहानी-मसलन ‘बहिर्गमन’ या ‘घंटा’ या ‘फैंस के इधर-उधर’ या ‘पिता’ के कथ्य को किसी अन्य को सुनाने की कोशिश कर के देख सकते हैं। या उस कहानी का कोई वाक्य कहानी में से निकालकर अलग से सुना कर देखिए।’

‘कहानी की बुनावट में से बाहर निकालते ही वह वाक्य उतना प्रभावी नहीं रह जाता, जबकि कहानी के भीतर वह अक्सर एक ऐसा वाक्य होता है जिसे कहानी में से हटाना तो दूर, उसे तनिक हिलाया-डुलाया तक नहीं जा सकता।’

शंपा शाह का कोट

ज्ञानरंजन की कहानियों के पात्र बहुत सोचने वाले पात्र हैं। वे मुखर नहीं हैं, लेकिन उनके भीतर लगातार एक बेचैनी काम करती रहती है। उनके यहां संबंध भावुक सजावट नहीं, बल्कि तनाव, असफलता, अपराधबोध और नैतिक द्वंद्व से बने जटिल ढांचे हैं।

कवि आलोक धन्वा कहते हैं, ‘वह हिंदी के पहले कथाकार थे, जिनमें शहर को लेकर आकर्षण था। लेकिन उनकी हर कहानी में प्रकृति भी अनिवार्य रूप से शामिल है। वह खुद भी कहते थे कि प्रकृति के अलावा, वह अपनी कहानियों में कभी शहर से बाहर नहीं गए। लेकिन इस प्रकृति को उन्होंने किसी ओट की तरह इस्तेमाल नहीं किया। वह जिस शहरी और क़स्बाई मध्यवर्ग का चित्रण करते हैं, वही पूरी सामाजिक व्यवस्था का केंद्र है, जहां अवसरवाद भी है, विवशता भी और प्रतिरोध की अधूरी आकांक्षा भी।’

आलोक धन्वा के अनुसार, अपनी बहुचर्चित ‘पिता’ कहानी में भी वह किसी नायकत्व का निर्माण नहीं करते। यह कहानी पिता की सत्ता का महिमामंडन नहीं करती, बल्कि उस सत्ता के भीतर छिपे अकेलेपन, कठोरता और करुणा को एक साथ दिखाती है। पाठक देर तक सोचता रह जाता है, किसके पक्ष में खड़ा हो?

इसी तरह ‘बहिर्गमन’ बौद्धिक कुलीनता की उस अमानुषिक क्रूरता को बेनकाब करती है, जो अपने वैचारिक वैभव के नीचे संवेदना को कुचल देती है। 'घंटा' जीवन की तलछट में फंसे उन चरित्रों की कथा है, जो गिरते भी हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं, और उसी गिरावट का पीछा भी करते रहते हैं।

यह ज्ञानरंजन ही थे, जिन्होंने अपनी शुरुआती कहानियों ‘मनहूस बंगला’ और ‘दिवास्वप्नी’ को, हवा-हवाई और कमरे में लड़ाई गई पतंग बताने का साहस किया। वह भी तब, जब 'दिवास्वप्नी' को तब के जाने-माने संपादक भैरव प्रसाद गुप्त ने छापा था। इन कहानियों के बाद ज्ञानरंजन के सुर बदले।

ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों के बारे में कहा था, ‘एक कहानी ‘शेष होते हुए’ बहुत सराही गई, बहुत लोकप्रिय हुई। उसने मुझे जानकारी में ला दिया। यह कहानी प्रेम के निर्माण की कहानी थी। उसके बाद मैं एक-दूसरे मार्ग पर पहुंच गया। मैंने प्रेम के अमरतत्व पर नहीं, प्रेम के विनाश की ही कहानियां लिखी हैं।’

महादेश की पत्रिका ‘पहल’

अपनी कहानियों के लिए चर्चित, मार्क्सवादी विचारधारा और संगठनों से जुड़े ज्ञानरंजन ने जब 'पहल' का प्रकाशन शुरू किया तो उसे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तक्षेप की तरह देखा गया।

यह भी दिलचस्प है कि पहल किसी खास प्रवृत्ति, गुट या विचारधारा की संकीर्ण पहचान तक सीमित नहीं रही, बल्कि साहित्यिक विवेक, बौद्धिक ईमानदारी और प्रश्नाकुल चेतना की पत्रिका के रूप में स्थापित हुई। उनके संपादन में रचनाएं अपने स्वाभाविक स्वर, वैचारिक जोखिम और कलात्मक गरिमा के साथ सामने आती रहीं। अनेक लेखक और कथाकार ऐसे हैं, जिनकी रचनात्मक पहचान ‘पहल’ के माध्यम से बनी या सुदृढ़ हुई।

उसकी प्रतिष्ठा सिर्फ उसमें छपने वाली रचनाओं से नहीं बनी, बल्कि उसके संपादक की वैचारिक सक्रियता, लेखकों से जीवंत संवाद, बहस करने और वैचारिक लड़ाइयां लडऩे की तत्परता से बनी।

हालांकि, लगभग 47 सालों तक प्रकाशन के बाद ‘पहल’ 2021 में बंद हो गई। ‘पहल’ का बंद हो जाना कहीं न कहीं ज्ञानरंजन को कुछ अकेला कर गया।

‘पहल’ के अंतिम अंक के संपादकीय में ज्ञानरंजन लिखते हैं, ‘हर चीज़ की एक आयु होती है, जबकि हम अपनी सांसों से अधिक जी चुके हैं। हमने कभी ‘पहल’ को एक संस्था या सत्ता की व्यवस्था नहीं दी। चीज़ें आती रहीं, हम निपटते रहे, अपने को भ्रष्ट होने से बचाते रहे।’

‘हमें अपनी ही पंक्ति पर बार-बार बदलते समय और उसमें आते-जाते तूफानों और सच्ची प्रतिभाओं की पहचान करनी थी, सो हमें तटस्थता और कठोरता की शैलियों का पालन करना पड़ा। हम जितना कर सके वह खरा था। प्रगति विरोधी, साम्प्रदायिक और तानाशाह शक्तियों और घरानों से हमारी मुठभेड़ चलती रही। हम पर्याप्त मरते जीते रहे। ‘पहल’ का टिकट बहुतों ने लिया पर कुछ बीच में उतर गये, कुछ आजीवन साथ निभा सके, इसके लिए कमिटमेन्ट अनिवार्य था जो हमारे रक्त और रगों में था।’

कथाकार प्रभु नारायण वर्मा कहते हैं कि ज्ञानरंजन की अपनी अलग व्यंग्यात्मक भाषा और निराले विवरणों से उनकी कहानियां पाठक को चकित, अवाक और चिन्तामग्न कर देती हैं। हिन्दी कहानी का यथार्थबोध उनकी कहानियों से जैसे छलांग लगा कर आगे बढ़ा।’

‘बहुत कहानीकारों में उनका ये प्रभाव आज भी दिखता है। लेकिन ज्ञानरंजन का दूसरा महत्वपूर्ण रूप ‘पहल’ पत्रिका का सुदीर्घ और स्तरीय संपादन का रहा। लम्बे समय तक ‘पहल’ हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ साहित्य और विचार की पत्रिका रही।’

प्रभु नारायण वर्मा कहते हैं, ‘लगभग ये माना जाता था कि पहल में जो रचना छपी है, वह स्तरीय ही होगी। पहल के कई विशेषांक बहुत चर्चित हुए, खासकर दो कविता विशेषांक। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पहल ने किसी एक व्यक्ति या विषय पर केंद्रित कई पुस्तिकाएं भी प्रकाशित कीं, जो बहुत सराही गईं। लेखक संगठनों से भी ज्ञानरंजन लम्बे समय तक जुड़े रहे और व्यक्तिगत रूप से भी वह बहुत जि़ंदादिल, मिलनसार और यारबाश इंसान थे।’

असहमति का लोकतंत्र

ज्ञानरंजन के बारे में यह मशहूर था कि वह दोस्ती भी पूरे मन से निभाते थे और असहमति भी पूरी तीव्रता से। उन्होंने साहित्यिक दुनिया को कभी आरामदेह नहीं होने दिया। उनकी उपस्थिति हमेशा एक असुविधा की तरह रही लेकिन यही असुविधा, हिंदी साहित्य में सांस भरती रही।

हिंदी के सुपरिचित कथाकार हृषीकेश सुलभ कहते हैं कि ज्ञानरंजन अपनी कहानियों, अपनी संपादकीय ईमानदारी और अपने मानवीय संबंधों में बहुत बड़े थे।

वह कहते हैं, ‘ज्ञानरंजन जी ने अगर, वैचारिक तल पर नामवर सिंह या राजेंद्र यादव की आलोचना की तब भी व्यक्ति के तौर पर कोई दुश्मनी का भाव नहीं था। वह सिर्फ बड़े लेखकों के संपादक नहीं थे। देश के छोटे-छोटे कस्बों में फैले अनगिनत पाठक और अल्पज्ञात लेखक उनसे पत्रों के जरिए जुड़े थे।’

‘वह लगभग हर पत्र का उत्तर देते थे। कम से कम एक पोस्टकार्ड तो ज़रूर। बिना किसी रौबदाब के, किसी अज्ञात लेखक से निरंतर संवाद बनाए रखना, उसके कुशलक्षेम की फि़क्र करना, यह गुण हिंदी के बहुत कम बड़े लेखकों में मिलता है।’

श्रीकांत वर्मा पीठ के पूर्व अध्यक्ष और कवि-कथाकार रामकुमार तिवारी, ज्ञानरंजन को याद करते हुए कहते हैं कि हिंदी साहित्य में उनकी उपस्थिति एक सशक्त रचनात्मक ऊर्जा थी। एक ऐसा गुरुत्व जो सबको खींचता था। उनको भी, जो उनकी वैचारिकता से असहमत होते थे।

रामकुमार तिवारी बताते हैं कि 80 के दशक में जब वह छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से कस्बे लैलूंगा में नौकरी कर रहे थे तो ज्ञानरंजन जी का एक पोस्टकार्ड मिला, ‘प्रिय रामकुमार, पहल के लिए कविताएं भेजो। मुझे खुशी होगी।’

- विजय मानिकपुरी

जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही वह रास्ता है, जो इंसान को आत्मसम्मान, संतोष और सच्ची रोटी तक पहुँचाता है। आज के समय में, जब त्वरित सफलता और आसान कमाई की चाह बढ़ती जा रही है, तब भी हमारे समाज में ऐसे कर्मयोगी मौजूद हैं, जिनका जीवन नई पीढ़ी के लिए जीवंत प्रेरणा है।

बैकुंठपुर के ग्राम छिंदडाँड़ में रहने वाली 70 वर्षीय श्रीमती किस्मत बाई इसका उदाहरण हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी वे सिर पर 8 से 10 किलो वजन की सब्जी की टोकरी लेकर रोज घर-घर पहुँचती हैं। बरसात हो या कडक़ती ठंड या फिर झुलसाने वाली लू, कुछ भी उनके हौसले को डिगा नहीं पाता। सुबह-सुबह मेरे घर के दरवाज़े पर पहुँचकर उनकी आवाज गूंजती है ‘सब्जी ले हू का दाऊ!’ शनिवार की सुबह उनसे मुलाकात हुई। चेहरे पर मुस्कान थी और शब्दों में अपनापन ‘ले न बेटा, मेथी भाजी, पालक भाजी, भथुवा, धनिया!’ घर में सब्जी होने के बावजूद उनसे खरीदे बिना मन नहीं माना। आसपास के लोग जानते हैं कि कई बार सब्जी खरीदने का उद्देश्य केवल जरूरत नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और मुस्कान को सम्मान देना होता है।

जब 70 वर्षीय किस्मत बाई से पूछा गया कि कोई परेशानी तो नहीं, तो वे सहजता से बोलीं ‘नई हे बेटा’ संसार बने हे, हमू बने हन ‘काम करबो तभे तो भात खाबो!’

इसी तरह आमगांव निवासी लगभग 60 वर्षीय एक अम्मा बीते दो वर्षों से नियमित रूप से मेरे घर दूध देने पहुँचती हैं। कोरिया जिले की 5-6 डिग्री तक गिरने वाली ठंड में भी वे बिना स्वेटर या शॉल के सुबह 6 बजे घर से सिर और हाथ पर 16 से 20 किलो वजनी दूध की डब्बे के साथ निकल पड़ती हैं। हिसाब-किताब पूरी तरह ग्राहकों के भरोसे छोड़ देती हैं। वे बताती हैं कि मायके से लेकर ससुराल तक दुग्ध व्यवसाय ही जीवन का आधार रहा। महज 8-10 वर्ष की उम्र में उन्होंने गाय-भैंस का दूध दुहना सीख लिया था। पहले रोज़ 8-10 किलोमीटर तक दूध बेचने जाती थीं, आज भी 4-5 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। वे कहती है ‘सुख-दुख लगे रहिथे’ जांगर के बल पर काम तो करबो साहब!’

इसी कड़ी में करीब 55 वर्षीय इरशाद खान हैं, जो साइकिल में धुनकी लटकाकर गली-गली घूमते हुए गद्दा बनाने का काम करते हैं। मूलत: बिहार से आए इरशाद बताते हैं कि यह उनका खानदानी पेशा है और इसी से घर का चूल्हा जलता है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि संतोष भरी मुस्कान के साथ कहते हैं ‘मेहनत करेंगे तो रोटी मिलेगी, बिना मेहनत की रोटी खाना हराम है।’

वास्तव में आज की पीढ़ी, खासकर युवाओं के लिए ऐसे कर्मयोगी जीवंत प्रेरणा हैं। जब समाज का एक बड़ा वर्ग शॉर्टकट के सहारे मंजि़ल पाने की कोशिश में लगा है। ट्रेन में, मंदिर-मस्जिद के आसपास, दफ्तरों और घरों तक में कम उम्र के लोग भी हाथ फैलाने के आदी हो चुके हैं। ऐसे समय में ये बुजुर्ग अपने श्रम, ईमानदारी और आत्मसम्मान से यह सिखाते हैं कि मेहनत ही जीवन की सबसे सच्ची पूँजी है।

- पंकज स्वामी, जबलपुर

(कुछ अरसा पहले लिखा गया लेख)

हिंदी जगत की अनिवार्य पत्रिका के रूप में मान्य ‘पहल’ का 125 अंक के पश्चात् समापन हो गया। जबलपुर जैसे मध्यम शहर से ‘पहल’ जैसी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1973 में शुरू हुआ और इसने विश्व स्तर को प्राप्त किया। ‘पहल’ के जरिए इसके संपादक ज्ञानरंजन ने लगातार जड़ता तोडऩे के काम किए, इसलिए पिछले 42 वर्षों से ‘पहल’ गंभीर लेखन व विचारों से जुड़ी पत्रिकाओं के बीच शीर्ष स्थान पर है और नए संपादकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाती जा रही है। ‘पहल’ का घोषित उद्देश्य है-भारतीय उपमहाद्वीप के वैज्ञानिक विकास के लिए प्रगतिशील रचनाओं को स्थान देना। ‘पहल’ के 42 वर्ष के प्रकाशन काल में दो बार इसका प्रकाशन बाधित हुआ है। पहला दौर आपातकाल का दौर था जिसमें हर तरह की स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किन्तु उस दौर में भी ‘पहल’ का प्रकाशन सिर्फ अनियमित हुआ था, बंद नहीं हुआ था। दूसरा दौर तब का है जब लगभग नौ वर्ष पूर्व अचानक आई इसके बंद होने की खबर से समूचे साहित्य जगत में एक तरह का सन्नाटा पसर गया और पाठकों में मायूसी छा गई थी।

‘पहल’ और उसके संपादक ज्ञानरंजन दोनों ने पहले अंक से अभी तक प्रतिरोध की संस्कृति को अपनाया है। आपातकाल को लगे चवालीस वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ‘पहल’ और इसके संपादक ज्ञानरंजन ने आपातकाल का विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों निशाने पर आ गए। ज्ञानरंजन पर तो व्यक्तिगत अटैक भी किया गया। ज्ञानरंजन के पीछे पुलिस के साथ गृह मंत्रालय और सीआईडी जांच करने लगी। लगभग एक वर्ष तक यह लड़ाई ज्ञानरंजन और ‘पहल’ ने लड़ी। उस दौरान देश की दो नामचीन प्रकाशन संस्थानों की पत्रिकाओं ने ‘पहल’ के साथ ज्ञानरंजन के विरूद्ध मुहिम भी चलाई। ‘पहल’ के सौंवे अंक की संपादकीय में ज्ञानरंजन ने इसका उल्लेख किया है। ज्ञानरंजन ने आपातकाल के विरोध में मध्यप्रदेश शासन के सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया। ज्ञानरंजन का कहना है कि आपातकाल ही नहीं बल्कि सभी गलत नीतियों का उन्होंने स्वयं और ‘पहल’ ने प्रतिरोध किया है।

‘पहल’ ने पंजाब के आतंकवाद का विरोध किया। पंजाबी के प्रसिद्ध कवि पाश को सबसे पहले हिंदी में ‘पहल’ ने ही छापा। बसंत दत्तात्रेय गुर्जर की मराठी कविता गांधी माला भेटला होता (गांधी मुझसे मिले) का हिंदी अनुवाद लगभग 15 वर्ष पूर्व सबसे ‘पहल’ ने प्रकाशित करने में तत्परता दिखाई। इस कविता को प्रकाशित करने के कारण भी ‘पहल’ और ज्ञानरंजन को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का सामना करना पड़ा। वर्तमान में इस कविता को गांधी के विमर्श पर महत्वपूर्ण कविता माना गया है। गौरतलब है कि ‘पहल’ के द्वारा समय-समय पर सांस्कृतिक संकट पर ‘पहल’ पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। आदिवासियों के मुद्दों पर ‘पहल’ ने शासकीय, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का प्रतिरोध किया है। ‘पहल’ में लगातार छपी जितेन्द्र भाटिया की 21 वीं सदी की लड़ाईयां का मूल भाव भी प्रतिरोध का है। ‘पहल’ ने तात्कालिक प्रतिरोध के स्थान पर सतत् व स्थायी प्रतिरोध को हर समय प्राथमिकता दी है।

‘पहल’ के संपादक ज्ञानरंजन ने 35 वर्ष के लगातार प्रकाशन के पश्चात् 90 वें अंक से इसे बंद करने का निर्णय लिया था। ज्ञानरंजन के ‘पहल’ के बंद करने के निर्णय से पूरे देश के साहित्यिक क्षेत्र में सन्नाटा खिंच गया था और दुख की लहर फैल गई थी। इस समय पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से साहित्यकारों के साथ पाठकों और विशेष कर युवा लेखकों ने ज्ञानरंजन को निर्णय बदलने का अनुरोध किया था। उस समय सभी की इच्छा थी कि ‘पहल’ बंद न हो और इसे अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से जारी रखा जाए। उसी समय प्रसिद्ध कवि व आलोचक अशोक वाजपेयी ने अपने एक कॉलम में लिखा था-‘ज्ञानरंजन की गणना निश्?चय ही इस दौरान हिंदी के श्रेष्ठ और प्रेरक संपादकों में की जाएगी। सच तो यह है कि नहीं पता कि भारत की किस भाषा में ‘पहल’ जैसी प्रतिबद्ध और प्रभावशाली पत्रिका निकलती है। इसलिए उसका (‘पहल’) समापन न सिर्फ हिंदी परिदृश्य, बल्कि समूचे भारतीय परिदृश्य को विपन्न करेगा।‘’

‘पहल’ के सौंवे अंक के संबंध में अशोक वाजपेयी अपने कॉलम में लिखा कि इतनी लंबी यात्रा ‘पहल’ के लिए नहीं, हिंदी समकालीनता के लिए भी बड़ी सार्थक यात्रा रही है। बिना किसी सार्वजनिक साधनों के और कई तरह की कठिनाईयों का लगातार सामना करते हुए कथाकार व संपादक ज्ञानरंजन ने ने बहुत बड़ी संख्या में नए युवा लेखकों को पहचाना, जगह और अवसर दिए और अनेक किस्म के नए प्रयत्नों को बहुत जतन और जिम्मेदारी से प्रोत्साहित किया। ऐसा कम ही हुआ है कि एक कथाकार अपनी रचनाओं से जितना जाना जाएगा,उतना ही अपने संपादन और पत्रिका के लिए। ज्ञानरंजन इस अर्थ में एक अद्वितीय नाम है। हमारे विचारधाराग्रस्त समय में अधिकांश प्रतिबद्धताएं कमोवेश औपचारिक और अवसरवादी ही रही आई हैं, लेकिन ज्ञानरंजन में यह प्रतिबद्धता अटूट और अक्षुण्ण रही है। साहित्य और विचारधारा के लिए उनके जैसा पैशन अन्यत्र दुर्लभ है।

90 वें अंक के पश्चात् ‘पहल’ को बंद करने के समय आमतौर पर समझा या कहा गया कि इसे आर्थिक दबाव या रचनात्मक संकट के कारण बंद किया गया, लेकिन यह दोनों कारण नहीं थे। उस समय ज्ञानरंजन ने कहा था- ‘पत्रिका का ग्राफ निरंतर बढऩा चाहिए। वह यदि सुंदर होने के पश्चात् भी यदि रूका हुआ है, तो ऐसे समय निर्णायक मोड़ भी जरूरी है।’ उन्होंने उस समय अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि यथास्थिति को तोडऩा आवश्यक हो गया है। नई कल्पना, नया स्वप्न, तकनीक, आर्थिक परिदृश्य, साहित्य, भाषा के समग्र परिवर्तन को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लेना जरूरी हो गया था। उस समय ज्ञानरंजन ने कहा था कि इस अंधेरे समय में न्यू राइटिंग को पहचानना जरूरी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना भी बेईमानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि विकास की चुनौती और शीर्ष पर ‘पहल’ को बंद करने का निर्णय एक दुखद सच्चाई है और इस प्रकार का निर्णय लेना भी एक कठिन कार्य है। संभवत: ज्ञानरंजन की बात में आत्मस्वीकारोक्ति थी कि थकान से व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं रह पाता है। वे ‘पहल’ को 90 वें अंक के बाद करने के निर्णय पर पांच-छह महीने से विचार कर रहे थे। साहित्य पाठकों को यह याद होगा कि उन्होंने अपने शिखर में ही कहानी लिखना बंद किया और इसी प्रकार ‘पहल’ सम्मान को भी उन्होंने चरमोत्कर्ष पर बंद करने का निर्णय लिया था।

‘पहल’ बंद के पश्चात् देश भर के साहित्यकारों और बड़े प्रकाशन समूहों ने आगे आ कर अपने प्रस्ताव दिए। उनमें से अधिकांश ‘पहल’ के स्तर व श्रेष्ठता को बरकरार रखने में स्वयं को संदेह के घेरे में रख रहे थे और हौंसला नहीं दिखा पाए। तब ज्ञानरंजन के वर्षों साथी और प्रसिद्ध कवि मलय की टिप्पणी थी कि दुश्मन भी होंगे तो वे ‘पहल’ को बंद होने पर पश्चाताप करेंगे और दुख व्यक्त करेंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि यह सभी जानते हैं कि ज्ञानरंजन के लिए ‘पहल’ ही सब कुछ है, लेकिन यह हम लोगों की मजबूरी है कि हम उनके निर्णय को बदल नहीं सकते। मलय की उस समय यह टिप्पणी महत्वपूर्ण थी कि यदि ‘पहल’ पुन: प्रकाशित होती है, तो इसे ज्ञानरंजन ही निकालें।

उत्तराखंड की एक मंत्री रेखा आर्य के पति के एक हालिया बयान ने दिखाया है कि कई ताकतवर लोग आज भी शादी के लिए बिहारी लड़कियों को खरीदे और बेचे जाने को गहरी चिंता नहीं बल्कि मजाक की बात मानते हैं।

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के एक कथित बयान ने बिहारी लड़कियों की शादी के नाम पर होने वाली खरीद फरोख्त को चर्चा में ला दिया है। एक कार्यक्रम में साहू पार्टी कार्यकर्ता से कहते हुए पाए गए कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती है। लड़कियों को खरीद-फरोख्त के सामान जैसा बताने वाले इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए साहू को नोटिस दिया है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर मंत्री पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए इसकी जानकारी देने को भी कहा है।

शादी के लिए बिहार की लड़कियों की खरीद-बिक्री यानी ‘ब्राइड ट्रैफिकिंग' मानव तस्करी का ही एक रूप है। अशिक्षा, गरीबी, दहेज प्रथा व रूढि़वादी सामाजिक सोच के कारण कई मामलों में परिवारजन अपनी बेटियों का सौदा करते हैं। कई मामलों में कोई नजदीकी रिश्तेदार इसमें बिचौलिये की भूमिका निभाता है।

इससे बिलकुल अलग तरह के कुछ अन्य मामलों में बिहार के बाहर के लोगों को बिहार की लडक़ी से शादी करवाने का झांसा देकर उनसे ठगी भी की जा रही। कई ऐसे मामले भी हैं, जिनमें दूसरे राज्यों में अपनी उम्र से दोगुनी या तिगुनी उम्र वाले पति से ब्याही बेटियां अपने घर लौट आई हैं। उनकी व्यथा सुन माता-पिता के रोंगटे खड़े हो जा रहे। अपराधों का रिकॉर्ड रखने वाले एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 में बिहार में मानव तस्करी के कुल 132 मामले दर्ज हुए। जिनमें पीडि़तों की संख्या 510 थी। इनमें 327 पुरुष और 183 महिलाएं थीं। नाबालिगों की तस्करी के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर था। बिहार में 261 नाबालिग लडक़े और 92 लड़कियां मानव तस्करी की शिकार हुईं। एनसीआरबी के 2022 के डाटा में मानव तस्करी के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर था।

विवादों से गहरा नाता रहा है मंत्री के पति का

दरअसल, अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्य के पति का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गिरधारी लाल कुछ लडक़ों की शादी नहीं होने पर तंज कसते हुए यह कहते सुने जा रहे हैं: क्या शादी बुढ़ापे में करोगे। अभी तक तीन-चार बच्चे हो जाते। लडक़ी हम तुम्हारे लिए बिहार से ले आते हैं। बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है। चलिए मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाते हैं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो जारी कर गिरधारी लाल साहू ने उस बयान पर माफी मांगी है और सफाई दी है कि अपने भाषण के दौरान वो एक मित्र की शादी पर चर्चा कर रहे थे। जिसे उनके विरोधियों और कांग्रेस पार्टी ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के जोगी नवादा के रहने वाले साहू ने अपनी राजनीति साहू समाज से शुरू की। बीजेपी से पहले वे समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे। मंत्री के पति का बरेली में खासा व्यापारिक रसूख है, वहीं विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और जमीन कब्जे जैसे लगभग तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 1990 के बहुचर्चित जैन दंपति हत्याकांड में तो कोर्ट ने 2021 में उन्हें भगोड़ा घोषित करने तथा कुर्की तक के आदेश दिए थे। बरेली के सिविल लाइंस में 11 जून, 1990 में नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गिरधारी लाल साहू मुख्य आरोपी हैं।

इस बयान को लेकर विपक्षी तो हमलावर हैं ही, बीजेपी भी आलोचना कर रही है। बीजेपी से राज्यसभा सदस्य शंभू पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो गधा मेरे सामने होता तो बिहारी होने के नाते मैं खुद उसकी पिटाई करता, फिर चाहे अंजाम जो भी होता। दुर्भाग्य यह कि वह हमारी पार्टी (बीजेपी) के मंत्री का पति है। यह बीजेपी का कल्चर नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि महिला सौदे की वस्तु नहीं है। यह हरेक महिला का अपमान है। ऐसे बयान देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, बिहार बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं कहा है।

वहीं, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि किसी भी महिला का अपमान सहन करने योग्य नहीं है। विपक्षी आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर गिरधारी का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि इस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का स्पष्टीकरण बीजेपी की ओर से आना चाहिए। आरजेडी महिला मोर्चा ने इस बयान के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला और इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही।

-यासर उस्मान

2025 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जैसे अपने जाने-पहचाने मैदान में खेलने के लिए वापस पहुंच गई। उससे पहले वाले साल में महिला केंद्रित कहानियों ने थोड़े समय के लिए भारत की वैश्विक सिनेमाई छवि को बदला थाज् वाहवाही बटोरी थी और नए लोगों का ध्यान खींचा था। लेकिन पिछले साल बॉलीवुड की हिंसक, पुरुष-प्रधान एक्शन थ्रिलर फिल्में घरेलू बॉक्स ऑफिस और सांस्कृतिक चर्चाओं पर छा गईं।

2025 के आखिरी हफ्तों में भारतीय सोशल मीडिया पर बस एक ही फिल्म की चर्चा थी, ‘धुरंधर’। यह भारत-पाकिस्तान तनाव की पृष्ठभूमि पर बनी एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है। हिंसा को खुलकर दिखाने वाली और अपराध की दुनिया की राजनीति से भरी यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट बनी। इसके साथ ही यह आक्रामक, अति-पुरुषवादी फि़ल्मों की उस श्रृंखला में शामिल हो गई जो बहुत लोकप्रिय रही हैं।

यह रुझान 2024 से पूरी तरह अलग था। उस साल महिलाओं की बनाई कई फि़ल्में, जैसे कि पायल कपाडिय़ा की ‘ऑल वी इमैजिन ऐज लाइट’, शुचि तलाठी की ‘गल्र्स विल बी गल्र्स’ और किरण राव की ‘लापता लेडीज’, ने दुनिया का ध्यान खींचा था और सराहना पाई थी।

फिल्म समीक्षक मयंक शेखर कहते हैं, ‘2024 ने साबित किया कि भारतीय महिला फिल्मकार हाशिए की नहीं, बल्कि दुनिया की अगुवाई करने वाली आवाजें हैं।’ वह इसे कोई अस्थायी ट्रेंड नहीं बल्कि ‘एक निर्णायक पल’ मानते हैं।

उम्मीद थी कि महिलाओं की कहानियों पर आधारित और गहरी, परतदार फिल्में संख्या और लोकप्रियता दोनों में बढ़ेंगी। लेकिन 2025 में टॉप 10 बॉक्स ऑफिस हिट्स में असाधारण, अति-पुरुषवादी हीरो छाए रहे।

वैसे इनमें से पांच फि़ल्में बॉलीवुड की थीं जो महामारी के बाद अब तक संघर्ष कर रही हिंदी फि़ल्म इंडस्ट्री के लिए थोड़ी राहत की बात थी। इनमें ‘छावा’ जैसी ऐतिहासिक और ‘वॉर 2’ जैसी एक्शन फिल्में शामिल थीं। इस सूची में महिला-प्रधान सिर्फ एक फिल्म थी, मलयालम भाषा की सुपरहीरो फिल्म ‘लोकाह’।

मर्दानगी का भाव हावी रहा

सिर्फ एक्शन थ्रिलर ही नहीं, रोमांटिक ब्लॉकबस्टर ‘सैयारा’ भी एक परेशान पुरुष रॉकस्टार की कहानी थी, जो अंत में अपनी अल्जाइमर से जूझ रही पार्टनर को ‘संभालता’ है।

यहां तक कि ‘कांतारा: चैप्टर 1’ (कन्नड़) और ‘महावतार नरसिंह’ (कई भाषाओं में डब) जैसी पौराणिक फिल्में भी पारंपरिक पुरुष वीरता को और मजबूत करती दिखीं।

साल की सबसे चर्चित फि़ल्मों में पुरुषों की पीड़ा, ताकत और बदले के भाव पूरे जोर-शोर से हावी रहे।

टॉप 10 फिल्मों में सबसे ज़्यादा बहस जिस फि़ल्म को लेकर रही वह थी ‘तेरे इश्क में’। इसमें गुस्सैल और अस्थिर पुरुष किरदार है, और एक महत्वाकांक्षी महिला, जिसकी आकांक्षाओं को आदमी के सनकभरे प्यार का ग्रहण लग जाता है। दमनकारी पुरुषवादी सोच को रूमानी बनाकर पेश करने के आरोपों के बावजूद, यह फिल्म अभिनेता धनुष की सबसे बड़ी हिंदी हिट साबित हुई। इसने दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए।

एक और चौंकाने वाली हिट रही, ‘एक दीवाने की दीवानियत’। यह छोटे बजट की रोमांटिक ड्रामा फि़ल्म थी। एक रिव्यू के अनुसार इसका हीरो ‘एक सनकी प्रेमी है, जो 'ना' सुनने को तैयार ही नहीं।’

किंग्स कॉलेज लंदन में परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स की सीनियर लेक्चरर प्रियंका बसु कहती हैं कि 2024 ने ‘संभावनाओं की एक झलक’ दिखाई थी। वह कहती हैं कि हिंदी सिनेमा ने ऐतिहासिक रूप से महिला नायिकाओं को हाशिए पर रखा है। पुरुष-प्रधान इंडस्ट्री में लंबे समय से कास्टिंग, पेमेंट और अवसरों में गहरी असमानताएं रही हैं।

उनका कहना है, ‘सिर्फ एक साल में यह सब बदलना संभव नहीं है। हमें ऐसे और साल चाहिए, ऐसी और कहानियां चाहिए जिनमें महिलाएं केंद्र में हों।’

भारतीय सिनेमा, ख़ासकर बॉलीवुड की मर्दाना हीरो वाली दीवानगी 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन की ‘एंग्री यंग मैन’ वाली छवि से शुरू हुई थी। यहां तक कि शाहरुख खान का रोमांटिक दौर भी बस एक छोटा सा बदलाव था, जिसे छोडक़र उन्होंने बाद में पठान और जवान जैसी एक्शन-प्रधान ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करना पसंद किया।

ओटीटी में भी घट गईं महिला-प्रधान कहानियां

कभी माना जाता था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉम्र्स में महिलाओं की कहानियों को केंद्र में रखकर कही गई कहानियां चल सकती हैं लेकिन यह ट्रेंड अब वहां भी पहुंच गया है।

मीडिया रिसर्च कंपनी ऑरमैक्स की एक ताज़ा रिपोर्ट में 338 हिंदी शोज़ का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि अब एक्शन और क्राइम थ्रिलर (ज़्यादातर पुरुष-प्रधान) की 43त्न हिस्सेदारी है। महिला-प्रधान कहानियां जो 2022 में 31त्न थीं, 2025 में घटकर सिर्फ 12त्न रह गईं।

मयंक शेखर कहते हैं, ‘ओटीटी प्लेटफॉम्र्स ने बॉक्स ऑफिस की राह पर चलना शुरू कर दिया। अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉम्र्स सिनेमा में चल रहे ट्रेंड्स को चुनौती देने के बजाय उनकी नकल कर रहे हैं।’

लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि यह बदलाव इंडस्ट्री की रचनात्मक गिरावट नहीं, बल्कि दर्शकों की मांग को दर्शाता है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं, ‘भारतीय फि़ल्में परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान रही हैं, लेकिन हमारे पास ‘मदर इंडिया’ और ‘पाकीजा’ जैसी महिला-केंद्रित क्लासिक्स भी रही हैं।’

उनका कहना है कि दमनकारी पुरुषवादी सोच के आरोप कुछ ‘गिने-चुने आलोचक’ ही लगाते हैं और इनसे फिल्मों का भाग्य तय नहीं होता।

वह आगे कहते हैं, ‘अंत में जिस बात से सचमुच में असर पड़ता है वह सिर्फ दर्शकों का फ़ैसला होता है।’

लेकिन अनु सिंह चौधरी का मानना है कि सब कुछ दर्शकों की पसंद पर डाल देना बहुत सरलीकरण है। अनु, नेटफ्लिक्स थ्रिलर ‘दिल्ली क्राइम 3’ की सह-लेखिका हैं। इस सीरीज में महिलाओं की तस्करी के मुद्दे को नारीवादी नजरिए से दिखाया गया है।

वह कहती हैं, ‘मर्दाना कहानी वाली ब्लॉकबस्टर लंबे समय से इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वे एक ऐसे समाज को दिखाती हैं जो हमेशा से पितृसत्तात्मक और पुरुष-प्रधान रहा है। क्या यह रातों-रात बदल जाएगा? नहीं। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया का ढांचा बदलता है, हमारी फिल्में भी बदलेंगी।’

इसके साथ ही आर्थिक हकीकत भी है। निर्माता, वितरक और प्रदर्शक तय करते हैं कि किसी फि़ल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी, कितना प्रचार होगा और दर्शकों तक उसकी कितनी पहुंच होगी। और यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि पुरुष स्टार बॉक्स ऑफिस पर कितना भरोसेमंद है या कितनी कमाई कराने वाला माना जाता है। स्वतंत्र और महिला-प्रधान फि़ल्मों के लिए लड़ाई मुश्किल होती है, ख़ासकर तब जब उनमें बड़े सितारे न हों। )

-सत्यम कुमार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मथैया मोतीपुर गांव में रहने वाली 60 वर्षीय सुमित्रा देवी एक साधारण ग्रामीण महिला थीं। उनके बेटे प्रमोद कुमार पासवान बताते हैं कि ‘मां को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। हमने सोचा कि यह सामान्य गैस या अपच की समस्या है, लेकिन दर्द बढ़ता गया। हम उन्हें मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल ले गए। वहा़ं डॉक्टर ने जांच की और कहा कि पित्त की थैली (गॉलब्लैडर) में पथरी हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले उन्होंने लैप्रोस्कोपिक (मशीन से) ऑपरेशन का वादा किया, लेकिन हुआ नहीं, फिर ओपन सर्जरी की।’

ऑपरेशन के बाद सुमित्रा देवी की हालत और बिगड़ गई। प्रमोद याद करते हैं, ‘डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हो गया है। पित्त की थैली में इन्फेक्शन होने पर बहुत मुश्किल हो जाती है। हम वहां करीब 12 दिन रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर रेफर करके पटना के एक बड़े निजी अस्पताल में ले गए। वहां जांच से पता चला कि शायद कैंसर हो गया है। 15 दिन रखा, रिपोर्ट कन्फर्म हुई – गॉलब्लैडर कैंसर। फिर वाराणसी दिखाया, वहां डॉक्टर ने साफ कहा कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, स्टेज बहुत एडवांस्ड है। पता चलने के सिर्फ तीन महीने के अंदर मां की मौत हो गई।’

प्रमोद की आवाज में दर्द झलकता है, ‘हमने सोचा निजी अस्पताल में जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन न ठीक हुईं और करीब 6 लाख रुपये भी लग गए।’ सुमित्रा देवी की कहानी मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में हजारों महिलाओं की हकीकत है, जहां पथरी का इलाज शुरू होता है, लेकिन देर से पता चलता है कि वह गॉलब्लैडर कैंसर था।

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) द्वारा स्थापित बिहार की पहली पॉपुलेशन-बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री (पीबीसीआर) ने 22 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट जारी की, जो ईकैंसर जर्नल (2025) में प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट 2018-2021 के बीच मुजफ्फरपुर के पांच ब्लॉक (कांटी, मोतीपुर, मुरौल, मुसहरी, सकरा) में कैंसर के बोझ पर आधारित है। कुल आबादी करीब 20 लाख, जिसमें 78.4 फीसदी ग्रामीण है। 2018-2021 में 2,916 कैंसर मामले दर्ज हुए – पुरुष 1,436 (49.2त्न), महिलाएं 1,480 (50.7त्न)। मृत्यु के 2,076 मामले।

रजिस्ट्री ने जो सबसे चौंकाने वाला नतीजा दिया, वह था शहरी-ग्रामीण अंतर। आमतौर पर भारत में शहरी क्षेत्रों में कैंसर ज्यादा होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में ठीक उल्टा हुआ। कुल मिलाकर शहरी क्षेत्रों में दर ग्रामीण से 40-60त्न ज्यादा थी, लेकिन कुछ कैंसर ग्रामीण क्षेत्रों में खतरनाक रूप से ज्यादा थे।

रिपोर्ट में गॉलब्लैडर कैंसर ( जीबीसी) पर विशेष फोकस है। महिलाओं में यह तीसरा प्रमुख कैंसर है। महिलाओं में इसकी दर एक लाख आबादी पर 5.2 मामले है। पुरुषों में यह चौथे नंबर पर है, दर 1.9 प्रति लाख। खास बात यह है कि यह बीमारी महिलाओं को पुरुषों से दोगुने से भी ज्यादा प्रभावित करती है – यह ट्रेंड पूरे गंगा क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है।

2018 के जीबीसी मामलों (लगभग40केस) का 2023 तक फॉलो-अप में 3-वर्षीय और 5-वर्षीय रिलेटिव सर्वाइवल (बचने का दर) जीरो फीसदी रहा। रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है किलगभग 85 फीसदी मरीज डायग्नोसिस के पहले साल में ही मर गए। यह भारत के किसी पीबीसीआर में सबसे खराब सर्वाइवल दरों में से एक है।सुमित्रा देवी की तरह ज्यादातर मामले एडवांस्ड स्टेज में पहुंचते हैं। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि कई मामले दर्ज नहीं हो पाते (अंडर-रिपोर्टिंग)। करीब 22.8 फीसदी मामलों की जानकारी सिर्फ परिवार वालों से बात करके (वर्बल ऑटोप्सी) मिली, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड नहीं थे या परिवार ने छिपाया।

गॉलब्लैडर कैंसर महिलाओं में तीसरा प्रमुख कैंसर है,जो उत्तर भारत में आम है।गॉलब्लैडर कैंसर (जीबीसी) पित्ताशय की दीवारों से शुरू होने वाला एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत घातक कैंसर है। पित्ताशय लीवर के नीचे स्थित एक छोटा अंग है जो पित्त (बाइल) को स्टोर करता है, जो वसा पाचन में मदद करता है। जीबीसी ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, और भारत में खासकर गंगा बेसिन (उत्तर भारत: बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल) में यह एक महामारी का रूप ले चुका है। ग्लोबोकैन 2022 के अनुसार, भारत में जीबीसी के नए मामले सालाना 21,780से अधिक रिपोर्ट किए गए।

डॉ. नरेश गुप्ता, जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर और मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि ‘गॉल ब्लैडर कैंसर उत्तर भारत की एक समस्या है। इसके बारे में विस्तार से बात करते हुए कहते हैं कि एक तो यह कैंसर एडवांस स्टेज पर डायग्नोस होता है, दूसरी बात यह है कि यह बहुत जल्दी से फैल जाता है और कई बार पता भी नहीं लगता। जब तक मरीज हमारे पास आते हैं तब तक यह फैल चुका होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है तो रिमूवल होता है ट्यूमर का लेकिन जब तक हमारे पास आता है तब तक ऐसे स्टेज में नहीं होता है कि ऑपरेशन हो सके। उनको सिर्फ कीमोथेरेपी का ही सहारा रहता है। कीमोथेरेपी के बावजूद भी इसका सर्वाइवल ज्यादा नहीं है। इसीलिए इस कैंसर में सर्वाइवल बहुत कम होता है।’

डॉ. गुप्ता आगे बताते हैं, ‘विशेषकर यह कैंसर महिलाओं में ज्यादा होता है इसके लक्षण है कि पेट में हल्का दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है फिर वह सोचते हैं कि पेट में गैस की बीमारी है। ज्यादातर लोग इसे नजरंदाज कर देते हैं, या ज्यादातर जिन्हें पथरी की बीमारी होती है उन्हें यह कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग एडवांस स्टेज में ही आते हैं इसीलिए इसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम है।’

- राजेश डोबरियाल

जुलाई-अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को हटा दिया था। साथ ही इस हिंसा ने देश को उस ट्रैक से भी उतार दिया जिस पर वह अपने अस्तित्व में आने के बाद सावधानीपूर्वक बढ़ रहा था।

यह ट्रैक था आर्थिक समृद्धि का। साल 2020 में बहुत से लोगों को यह जानकर झटका सा लगा था कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर भारत से तेज होने जा रही थी।

लेकिन जुलाई, 2024 में यह पूरी तरह से बदल गया। 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन के परिजनों को आरक्षण जारी रखने के बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ वह इस कदर बेपटरी हुआ कि बांग्लादेश पिछले डेढ़ साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है।

हालात कितने खराब हो चुके हैं यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक नेता के बयान से समझा जा सकता है जिनका कहना है कि देश में ‘लोकतंत्र के बजाय भीड़तंत्र क्यों आ गया?’

ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि यह सब कुछ हुआ कैसे और क्या स्थितियों के सुधरने की उम्मीद की जा सकती है?

बीते गुरुवार को इंकलाब मंच के नेता शरीफ़ उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में और तनाव आ गया है। क्योंकि ये अफ़वाह उड़ी कि हादी को गोली मारने वाले लोग भारत फरार हो गए हैं।

बीबीसी हिन्दी ने इस बारे में कुछ जानकारों से बात की और समझना चाहा कि क्या बांग्लादेश में मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए क्या हालात जल्द संभल सकते हैं?

आर्थिक स्थिति खराब हुई है

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी कहते हैं, ‘शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद से बांग्लादेश में स्थिति खराब हुई है। चुनी हुई सरकार वहां है नहीं, अराजकता है, अंतरिम सरकार ने कुछ किया नहीं है। शेख हसीना के देश छोडऩे के बाद वहां बहुत हिंसा हुई है और टार्गेटेड हिंसा हुई है। इसकी वजह से जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हुई है।’

प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं, ‘हालांकि यह कहना ठीक नहीं होगा कि शेख़ हसीना के समय में आर्थिक हालात बहुत अच्छे थे। यह ठीक है कि जीडीपी बढ़ रही थी लेकिन वह आर्थिक विकास में तब्दील नहीं हो पा रही थी। आर्थिक असमानता को लेकर वहां काफी सवाल उठाए जाते थे।’

‘इसके बावजूद एक ढांचा तो बना हुआ था। लेकिन अब वहां विदेशी निवेश में गिरावट आई है। यह स्वाभाविक भी है, जब अराजकता होगी तो आर्थिक प्रगति प्रभावित होगी ही।’

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत कहते हैं, ‘भारत शुरू से ही कह रहा था कि अगर आपको शेख हसीना की सरकार को हटाना है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। और हमें जो गुस्साई भीड़ दिखी थी पिछले साल बांग्लादेश की सडक़ों पर उससे वह अभी तक उबर ही नहीं पाया है।’

‘पिछले डेढ़ साल में आर्थिक विकास, रोजगार, यूथ मैनेजमेंट जैसे एक भी असल मुद्दे पर यूनुस सरकार ने क्या काम किया है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता।’

त्रिपाठी कहते हैं, ‘दरअसल लोकतंत्र में अगर आप संवैधानिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं करवाते हैं और उसे भीड़ के हाथ में दे देते हैं तो फिर वही होता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। वैसे यह भारत के लिए बाद में बांग्लादेश के लिए पहले चिंता का विषय है।’

वह कहते हैं, ‘बांग्लादेश में भारत विरोधी एक गुट हमेशा से रहा है लेकिन शेख हसीना के चलते वह प्रभावशाली नहीं हो पाया, अब वह प्रभाव की स्थिति में है। बांग्लादेश में जो भारत-विरोधी ताकतें थीं वह शेख हसीना के खिलाफ भी थीं क्योंकि वह मानती थीं कि हसीना का झुकाव भारत की तरफ था। वही ताकतें हसीना को हटाने में भी आगे थीं। वहां वही ताकतें अब प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई हैं।’

प्रोफेसर पंत कहते हैं, ‘अभी तो स्थिति यह है कि बांग्लादेश को कट्टरपंथ की तरफ ले जाया जा रहा है या यूं कहें कि वहां कट्टरपंथी पार्टियों का दबदबा बनाया जा रहा है या फिर वहां पर अराजकता है, लोकतंत्र की संस्थाएं ढह गई हैं और कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। पहले लोग कह रहे थे जो हो रहा है वह भारत की वजह से हो रहा है लेकिन अब जो हो रहा है उसमें तो सिर्फ बांग्लादेश की जिम्मेदारी है, उसके लोगों की जिम्मेदारी है।’

प्रोफेसर पंत कहते हैं, ‘लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है आपको लगता है कि प्रगतिशील तबका वहां आकर वोट देगा? एक तरह से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जो कट्टरपंथी गुट हैं उन्हीं को मुख्यधारा में जमाया जाए और उन्हीं को सत्ता का हस्तांतरण किया जाए।’

उनके अनुसार फरवरी में होने वाले चुनाव से कुछ बदलने की उम्मीद करना बेमानी है। बांग्लादेश में मुख्यधारा की दो पार्टियां हैं चरमपंथी उनके खिलाफ हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब बीएनपी का तो शेख हसीना से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन उसे निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वह एक मुख्यधारा की पार्टी है और अब सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा है। लेकिन बीएनपी नेता के बयान को प्रोफेसर त्रिपाठी पार्टी का सच्चाई का सामना होने की तरह देखते हैं।

वह कहते है, ‘बीएनपी को शुरू में लगा था कि शेख हसीना के जाने का फायदा उन्हें होगा लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें बीएनपी कहीं थी ही नहीं। बतौर राजनीतिक दल बीएनपी तो तितर-बितर हो गई है, 10 साल से चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो जिन लोगों ने पूरा आंदोलन किया और उस हद तक ले गए कि शेख हसीना को देश छोडऩा पड़े। उसमें मुख्य रूप से जमात-ए-इस्लामी और कुछ स्वतंत्र आवाजें थीं। इसलिए फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा और अब बीएनपी को यह दिख रहा है। पहले बांग्लादेश में एक तरह का दो-पार्टी वाला सिस्टम था लेकिन इस आंदोलन के बाद यह बदल गया है।’

क्या यह अंतरिम सरकार की नाकामी है?

प्रोफेसर पंत कहते हैं ‘आज बांग्लादेश की जो हालत है उसकी सबसे बड़ी वजह हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को यह कहकर लाया गया कि वह सब ठीक कर देंगे, पूरी तरह असफल हो गए। देखिए बांग्लादेश की क्या हालत हो गई है उनके नेतृत्व में। मैंने तो नहीं देखा कि मोहम्मद यूनुस ने कड़े शब्दों में चरमपंथियों की निंदा की हो। शायद वह यही चाह रहे हों कि चरमपंथी ही सत्ता में आएं।’ ‘पिछले डेढ़ साल में आर्थिक विकास, रोजगार, यूथ मैनेजमेंट जैसे एक भी असल मुद्दे पर यूनुस सरकार ने क्या काम किया है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता।’

प्रोफेसर त्रिपाठी कहते हैं, ‘देखिए जो युवा नेता हादी की हत्या हुई उसमें यह कह दिया गया कि हत्यारे भारत भाग गए। यह तो आपकी विफलता है, आपकी पुलिस की, आपकी सुरक्षा एजेंसियों की, आपके सिस्टम की विफलता है कि कोई एक युवा नेता की हत्या की साजि़श रचता है, खुलेआम मार देता है और फिर आसानी से निकल जाता है।

‘हसीना के खिलाफ जो लोग या युवा आगे आए थे कि वह कोटा सिस्टम या आरक्षण को हटा नहीं रही थीं, वह भी अब निराश हैं क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे थे उन पर इन करीब डेढ़ साल में कुछ हुआ नहीं है और आगे भी कुछ होने की उम्मीद नहीं है।’

भारत के लिए चुनौतियां

हाल ही में जारी भारत में विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1971 की जंग के बाद भारत को बांग्लादेश में सबसे बड़े रणनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

प्रोफेसर त्रिपाठी भारत और बांग्लादेश के संबंधों के भविष्य को लेकर बहुत आशावान नहीं दिखते। वह कहते हैं, ‘जब तक वह कुछ रचनात्मक नहीं कर पाते, अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं सुधार पाते तब तक वह राजनीतिक फायदे के लिए भारत का हौवा खड़ा करते रहेंगे।’

‘बांग्लादेश में अगर राजनीति में स्थायित्व आता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उन्हें भारत को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि भारत के साथ उनका बड़ा व्यापार है। लेकिन चूंकि वहां अराजकता है और ऐसे में आर्थिक विकास होना नहीं है इसलिए भारत को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा, भारत विरोध वहां बना रहेगा।’

प्रोफेसर पंत कहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत शायद ही दखल दे। वह कहते हैं, ‘भारत के लिए इसमें दखल देने की संभावनाएं बहुत कम हैं। क्योंकि यह बांग्लादेश का घरेलू मामला पहले है। यह बांग्लादेश के लोगों को ही तय करना है कि उन्हें प्रगतिशील रास्ते पर आगे बढऩा है या कट्टरपंथ की राह पर।’ (बीबीसी)

इस्लामिक शरिया कानून से चलने वाले सऊदी अरब ने बिना आधिकारिक घोषणा किए देश में रह रहे अमीर विदेशी नागरिकों को शराब खरीदने की इजाजत दे दी है. 1951 की एक घटना के बाद देश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था.

डॉयचे वैले पर रजत शर्मा का लिखा-

डॉयचे वैले पर रजत शर्मा का लिखा-

इस्लामिक शरिया कानून से चलने वाले सऊदी अरब ने बिना आधिकारिक घोषणा किए देश में रह रहे अमीर विदेशी नागरिकों को शराब खरीदने की इजाजत दे दी है। 1951 की एक घटना के बाद देश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।

सऊदी अरब में रह रहे दूसरे देशों के अमीर नागरिक अब देश के इकलौते शराब स्टोर से खरीदारी कर पा रहे हैं। सऊदी अरब ने बिना सार्वजनिक जानकारी दिए, देश में प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट पर रह रहे लोगों को शराब खरीदने की इजाजत दे दी है। इस फैसले की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सऊदी एलीट के बीच यह खबर फैल गई। देश की राजधानी रियाद में दूतावासों वाले इलाके में मौजूद इस अचिह्नित स्टोर पर गाडिय़ों और लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं।

यह स्टोर जनवरी 2024 में गैर-मुस्लिम राजनयिकों के लिए खोला गया था। नए नियमों के तहत प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट पर रह रहे गैर-मुस्लिम विदेशियों को शराब खरीदने की इजाजत है। यह परमिट उच्च कौशल वाले विदेशियों, निवेशकों और कारोबारियों को मिलता है। इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदों का संरक्षक देश सऊदी अरब, 1950 के दशक के शुरुआती सालों से शराब पर पाबंदी लगाए हुए है। इस स्टोर को नियंत्रित शराब बिक्री के लिए एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है।

कुछ मामलों में उदारवादी रवैया

बीते वर्षों में सऊदी अरब के शासक किंग सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में कुछ मामलों में उदारीकरण की नीति अपनाई है, ताकि पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े, और कच्चे तेल पर आर्थिक निर्भरता कम हो।

इस्लामिक शरिया कानून से चलने वाले देश ने सिनेमा हॉल खोला है, महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी है और बड़े संगीत समारोह आयोजित किए हैं। हालांकि राजनीतिक संवाद और असहमति पर अभी भी सख्त पाबंदी है। उल्लंघन करने वाले को मौत की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा आम जनता के लिए शराब पर अभी भी पाबंदी बरकरार है।

- संजय श्रमण

सृष्टिकर्ता (या समझें ईश्वर) है या नहीं, इस पर जावेद अख्तर साहब और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच जो बहस हुई उसे ध्यान से देखिए। जावेद साहेब और उनके तर्कवादी साथियों ने एक खास तर्क को ठीक से नहीं छुआ, वरना बहस वहीं ख़त्म हो जाती। वो ख़ास तर्क था कि ईश्वर टेस्ट ले रहा है। इसके पहले ईश्वरवादी सज्जन कंटिनजेंसी लॉजिक की बात कह रहे थे इस शब्द का अंदाज़ा जावेद साहब को नहीं था।

ईश्वरवादी साहब बार बार ईश्वर के लिए कंटिंजेंसी तर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। यानि कि ऐसी कोई सत्ता होनी चाहिए जो अपना कारण आप हो या बिना कारण के हो। सीधे कहें तो अगर कोई कार्य या वस्तु ऐसी है है जिसका कोई कारण या निर्माता है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता।

कंटिंजेंसी तर्क कहता है कि अगर कोई निर्मित चीज या कहें कि नम्बर एक चीज है तो उसको बनाने वाला नम्बर दो होगा, आप पूछेंगे कि नंबर दो को किसने बनाया तो जवाब आयेगा कि नम्बर तीन ने बनाया, फिर पूछिये कि नंबर तीन को किसने बनाया तो जवाब आयेगा कि नम्बर चार ने बनाया। इस तरह ये अनंत तक जाएगा।

इसीलिए ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि ये तर्क ग़लत है। कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। इसलिए वे ईश्वर पर रुकना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप ईश्वर पर क्यों रुकते हो? जगत या कायनात पर ही रुकने में क्या दिक्कत है? जगत या कायनात को ही अपना कारण आप मानने में क्या दिक्कत है? अगर ईश्वर अपना कर्ता या करण आप हो सकता है तो जगत भी अपना सृष्टा आप क्यों नहीं हो सकता?

यही बौद्ध और जैन लॉजिक है।

अब्राहमिक और ब्राह्मणिक लॉजिक हमेशा सृष्टिकर्ता (यहोवा अल्लाह या ब्रह्म) की बात करते हैं। बौद्ध और जैन इसीलिए सृष्टिकर्ता ईश्वर को पहले ही पायदान पे धक्के मारके निकाल बाहर करते हैं।

तो असल मुद्दा यही है। बात बस इतनी सी है कि अब जगत/कायनात (यूनिवर्स) पर ही क्यों नहीं रुक जाते? जो कि नजऱ आ रहा है, महसूस भी होता है। आप जैसे ही दृश्यमान जगत का कारण अदृश्य ईश्वर को बताते हैं, वैसे ही आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि बिना कर्ता के कार्य या परिणाम नहीं हो सकता, तो भाई फिर इसी लॉजिक से ईश्वर का कर्ता या निर्माता भी बताइए कि वो क्या है या कौन है।

अब आइए टेस्ट या परीक्षा वाले लॉजिक पर।

बात निकली कि गाज़ा में जो बच्चे मारे जा रहे हैं वो किसकी मर्जी से मर रहे हैं, सृष्टिकर्ता अगर कोई है और वो न्यायपूर्ण और करुणावान है और सर्वशक्तिशाली भी है तो क्या वो इस हत्याकांड और तमाम पापों और दुष्टताओं को रोक सकता है? क्यों नहीं रोक रहा?

तो इसके जवाब में ईश्वरवादी लोग एक तर्क लाते हैं कि ये टेस्ट या परीक्षा है। जो लोग अच्छा कर रहे हैं वे पास होंगे उन्हें अनंत स्वर्ग मिलेगा, जो लोग बुरा कर रहे हैं वे फेल होंगे और उन्हें अनंत नर्क मिलेगा।

अब इस टेस्ट या परीक्षा को ध्यान से समझिए। यहीं ईश्वर की गाड़ी ठीक से पंचर होती है।

टेस्ट या परीक्षा क्यों ली जाती है? टेस्ट या परीक्षा तब ली जाती है जबकि पढ़ाने/सिखाने वाला अपनी शिक्षा को सौ प्रतिशत शुद्धता और क्षमता के साथ सीखने वाले को ट्रांसफर ना कर सके, टेस्ट तब ली जाती है जबकि कोई संसाधन या अवसर सीमित है और आपको योग्यतम लोगों को चुनकर बाक़ी को बाहर करके उन्हें वो सीमित संसाधन और अवसर चुनिंदा लोगों को देना हो। टेस्ट तब ली जाती है जबकि टेस्ट लेने वाले को टेस्ट का रिजल्ट या अपने शागिर्द या शिष्य की क्षमता का अंदाज़ा ना हो, वो इस अंदाज़े के लिए उसे कठिन प्रश्न या कठिन परिस्थिति देता है।

इस उदाहरण को ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर में यह एक उदाहरण ईश्वर के सारे गुणों को ख़त्म कर देगा है।

अब आइए ईश्वर के गुणों पर। कहा जाता है कि ईश्वर सर्वज्ञाता (सब जानने वाला), सर्वशक्तिशाली (जो चाहे वो कर सकता है) और सर्वव्यापी (सब जगह मौजूद) है।

अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे अपने बनाये इंसान में सारे अच्छे गुण और शिक्षाएं एक ही झटके में ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है, ताकि उसके सारे शागिर्द या शिष्य या इंसान टेस्ट में पास हो जाये? वो किसी को पास किसी को फेल क्यों करना चाहता है?

-अशोक पांडे

मशहूर फिल्मी पत्रिका ‘माधुरी’ का सम्पादन करते हुए अरविन्द कुमार को दस साल बीत चुके थे। कम्पनी ने नेपियन सी रोड पर रहने को घर दिया हुआ था, कम्पनी के ही दिए लोन से एम्बेसेडर गाड़ी खरीद रखी थी। दिन भर खूब काम करना होता और रातों को अक्सर पार्टियों में जाना होता। हफ्ते में नियमित रूप से एक-दो फिल्मों के प्रीमियर भी देखने होते।

‘माधुरी’ का जलवा था इसलिए तमाम फि़ल्मी हस्तियों में अरविन्द कुमार से दोस्ती करने की होड़ रहती। यूं दिन में अठारह-अठारह घंटे व्यस्त रहने के बावजूद बंबई में अपनी पत्नी, एक बेटे और एक बेटी के साथ रह रहे अरविन्द कुमार का जीवन ख़ासा सफल कहा जा सकता था।

दिसंबर 1973 का दिन था। वे हस्बे-मामूल सुबह की सैर के वास्ते अपनी पत्नी कुसुम के साथ छह बजे हैंगिंग गार्डन पहुँच गए। दोनों ने नियमपूर्वक रोज इस गार्डन के पांच फेरे लगाने को दिनचर्या का हिस्सा बनाया हुआ था।

मॉर्निंग वॉक करते हुए उनकी निगाहें एक पेड़ की टहनी पर अटकी सुनहरी रोशनी पर पड़ीं। सूरज उग रहा था। तभी वह निर्णायक पल घटा। पिछली रात वे देर तक किसी पार्टी में थे। आँखों से नींद गायब थी। मन में अजीब सी वितृष्णा थी। यूँ दिन के अठारह घंटे रोज़ खर्च करते रहना अचानक व्यर्थ लगने लगा। खुद से पूछने लगे- ‘क्यों? किसलिए? कब तक?’

अरविन्द कुमार अपनी भाषा को प्यार करने वाले आदमी थे। हिन्दी में किसी थिसॉरस का न होनी उन्हें खटकता था। वे अक्सर सोचते थे कोई न कोई एक दिन उसे जरूर बना ही देगा। उस दिन हवा में कुछ था जो उनसे कह रहा था कि यह काम तुमने ही करना है।

हैंगिंग गार्डन का पहला फेरा लगाते समय उन्होंने अपने मन में उभर रहे इरादे को पत्नी के सामने बयान कर दिया। यह भी कहा कि उस काम के लिए नौकरी छोडऩी पड़ सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है वगैरह-वगैरह। पत्नी ने तुरंत हां कह दिया।

दूसरा फेरा लगाते समय उन्होंने उन चीजों की फेहरिस्त बनाई जो उनके पक्ष में थीं-दिल्ले में पैतृक घर था जिसमें हाल ही में एक कमरा ख़ाली हुआ था जहाँ वे तुरंत शिफ्ट कर सकते थे। उसमें किताबें रखने की भी भरपूर जगह थी।

तीसरा चक्कर लगाते हुए उन्होंने माइंस पॉइंट्स की गिनती की – स्कूल जाने वाले दो बच्चे थे जिनके जीवन को दांव पर नहीं लगाया जा सकता था, कुछ कर्ज था जिसे उतारने के लिए अप्रैल 1978 तक का समय था। उस समय तक बच्चे पढ़ाई की ऐसी अवस्था पर पहुँच जाने वाले थे कि शहर बदला जा सके। लडक़ा बारहवीं पास कर लेगा, लडक़ी आठवीं। बचत बिल्कुल नहीं था।

चौथा फेरा पैसे की उधेड़बुन में बीता। ख़र्चा तत्काल कम करना होगा। छोटे-मोटे ख़र्चों से हाथ खींचना होगा। बचत बढ़ानी होगी। घर में साज़ सामान नहीं के बराबर था। सोफा सेट तक नहीं था। उसे खऱीदने की योजना थी जिसे तुरंत मुल्तवी कर दिया गया। बचत बढ़ाने के तरीक़े सोचे गए। प्रोविडेंट फंड के नाम पर तनख्वाह का दस प्रतिशत कटता था। फैसला लिया गया कि अब से बीस प्रतिशत कटवाया जाए और दफ्तर में इस बाबत अर्जी लगा दी जाए।

पांचवा फेरा आने तक यह बात समझ में आ गई कि यदि अप्रैल 1978 तक दो लाख रुपयों की व्यवस्था हो जाय तो इस काम को उठाया जा सकता है। हो सकता है दिल्ली में कुछ और काम मिल जाए, कोई संस्था अनुदान दे दे, कहीं से कोई और मदद मिल जाए। दोनों पति-पत्नी कड़ी मेहनत कर के थिसॉरस को दो साल में तैयार कर सकते थे।

-प्रकाश दुबे

अजीब समानता है। भ्रष्टाचार का मामला सतह पर आने के बाद हर आरोपी न्याय पाने के लिए लडऩे का दावा करता है। भांडा फूटने पर गुम होने वालों में से कुछ अस्पताल में भर्ती होते हैं। रोग की जकडऩ में होने का डॉक्टरी प्रमाणपत्र उन्हें आसानी से मिलता है। बीमारी का नाम भ्रष्टाचार नहीं लिखा होता। कार्रवाई से बचने का यह मान्यता प्राप्त उपचार बनता जा रहा है। सिर्फ मासूम पूछ सकते हैं कि नाशिक के केनेडी कार्नर में अपने और भाई के नाम दो फ्लैट लेने के लिए कम आय वर्ग का फर्जी प्रमाणपत्र क्यों देना पड़ा?