विचार/लेख

-अशोक पांडे

हलवाई शब्द की उत्पत्ति हलवे से हुई है और हलवा अपने आप में निखालिस अरबी चीज है और अरबी शब्द ‘हल्व’ से निकला है जिसका मतलब होता है मीठा। एक जमाने के तुर्की में तिल के बीजों को पीसकर उसमें शहद मिलाकर भी हलवा बनाया जाता था।

चौदहवीं शताब्दी के मशहूर यात्री इब्न बतूता ने अपने सफरनामे में दर्ज किया है उसने आम भारतीयों की रसोई में हलवा पकाया जाता देखा था। बग़दाद की शाही रसोई में सुलतान के लिए ग्यारह देगों में ग्यारह तरह का हलवा पकता जिनके मुकर्रादा और लुक्मेतुज्कादी जैसे लज़्ज़तदार नाम थे। तुर्की के कास्तामोनू नगर में उसने पाया कि फहरुद्दीन बेग के जाविये में पधारने वाले दरवेशों की खिदमत में डबलरोटी, चावल और मांस के अलावा हलवा भी परोसा जाता था।

कल्ट मानी जाने वाली किताब ‘गुजि़श्ता लखनऊ’ में मौलाना हलीम शरर कयास करते हैं कि हलवा अरब से ईरान होता हुआ हिन्दुस्तान पहुंचा। मौलाना लिखते हैं- ‘लेकिन बजाहिर यह आम फैसला नहीं हो सकता। इसमें मतभेद है। तर हलवा जो अमूमन हलवाइयों के यहाँ मिलता है और पूरियों के साथ खाया जाता है, वह खालिस हिन्दू चीज है जिसे वह मोहनभोग भी कहते हैं। मगर हलवा सोहन की चार किस्में – पपड़ी, जौजी, हबशी और दूधिया – निखालिस मुसलमानों की मालूम होती हैं।’

सोहन हलवे की हिस्ट्री में प्रविष्ट होते हुए मौलाना कलकत्ते के मटियाबुर्ज के एक रईसजादे मुंशीयुस्सुल्तान बहादुर का जिक्र करते हैं जो ‘छटांक भर समनक (गेहूँ का गूदा) में दो ढाई सेर घी खपा देते। उनका पपड़ी हलवा सोहन बजाय जर्द के धोये कपड़े के मानिंद उजला और सफ़ेद होता।’ हो सकता है हलवा हमारे यहां और भी पहले से हो लेकिन पांचेक सौ बरस पहले उसे दिल्ली की मुग़लिया सल्तनत के बावर्चीखानों में ऊंची जगह मिली जिसके बाद उसने समूचे भारत को अपने कब्जे में ले लिया।

मेरा ठोस यकीन है कि पृथ्वी की सतह पर उगने वाले किसी भी अन्न, साग, फल, जड़, तने, फूल या बौर को हलवे में बदल सकने वाले हमारे देश के हलवाई इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। अमरीका वाले कितने ही एटम बम बना-फोड़ लें, रूस वाले मंगल-बृहस्पति पर कितने ही स्पुतनिक पहुंचा दें, लौकी जैसी भुस चीज को सुस्वादु हलवे में रूपांतरित करना सीखने के लिए उन्हें इन्हीं मनीषियों की शरण में आना होगा। इन वैज्ञानिकों की अनुकम्पा से हमारे देश में पाए जाने वाले हलवे की विविधता हमारे भौगोलिक विस्तार जितनी ही वृहद और विषद बन चुकी है।

-अमनदीप गुजराल

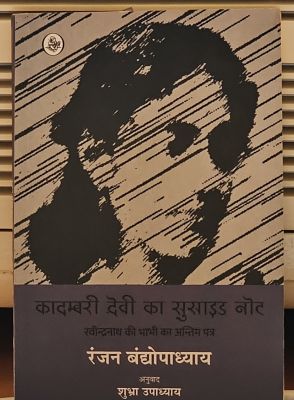

5 जुलाई 1859 को जन्मी कादम्बरी देवी का ब्याह रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई ज्योतिरिन्द्रनाथ के साथ हुआ। तब वे सिफऱ् नौ वर्ष की थीं और उनके पति उन्नीस वर्ष के। कादम्बरी देवी को रवीन्द्रनाथ नोतुन बोउठान कहते थे। वय में वे कादम्बरी देवी से दो साल छोटे रवीन्द्रनाथ उनके बचपन के संगी रहे। कहते हैं बड़े घरों के बहुत उलझे हुए रिश्ते रहे हैं।

महज 25 वर्ष की उम्र में कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली। उस समय रवीन्द्रनाथ के विवाह को मात्र चार महीने ही बीते थे। जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या उनके विवाह ने कादम्बरी और रवीन्द्रनाथ के बीच के संबंधों को प्रभावित किया था? कहा जाता है कि जो सुसाइड नोट कादम्बरी देवी ने लिखा उसको उनके ससुर, ठाकुर परिवार के मुखिया महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की आज्ञानुसार मिटा दिया गया। यह उपन्यास इस रहस्य को उजागर करने का प्रयास करता है कि ऐसा क्या था उस पत्र में, क्यों इस साक्ष्य को मिटा देना आवश्यक समझा गया?

कादम्बरी देवी के पिता ठाकुरबाड़ी के बाजार-सरकार अर्थात हाट-बाजार करने वाले श्याम गांगुली थे। कादम्बरी देवी उनकी तीन नम्बर की कन्या थीं। वे रोज अपने पिता को अपमानित होते देखतीं, दु:खी होतीं। उनकी माँ हालांकि नहीं चाहती थीं कि जुलाई महीने में जन्मी कादम्बरी देवी का विवाह भी उसी महीने यानी कि जुलाई में हो। किन्तु 5 जुलाई 1868 के दिन, नौ वर्ष की उम्र में कादम्बरी देवी का विवाह उन्नीस वर्षीय ज्योतिरिन्द्रनाथ के साथ हुआ।

उपन्यास इस कल्पना पर आधारित है, कि कादम्बरी देवी और युवा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बीच भावनात्मक निकटता होने के साथ-साथ दोनों में गहरे साहित्यिक, बौद्धिक और आत्मिक संबंध थे। रवींद्रनाथ ठाकुर की रचनात्मकता की प्रेरणा-स्रोत तो थी ही साथ ही कादम्बरी देवी, रवीन्द्रनाथ की पहली पाठिका, प्रशंसिका और आलोचक भी थीं।

सत्रह बरस एक दूसरे के अभिन्न मित्र रहे थे कादम्बरी देवी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर। जब रवीन्द्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से होता है, तो कादम्बरी देवी अचानक अकेली और उपेक्षित महसूस करती हैं। यह विवाह उनकी दुनिया को बेतरह झकझोर देता है, और उनके भीतर एक अंतर्द्वंद्व और खालीपन पैदा होता है। परिवार के सदस्यों द्वारा हमेशा से उपेक्षा की शिकार रही कादम्बरी देवी का अनायास ही अपने अभिन्न मित्र की प्राथमिकता सूची से गायब हो जाना उन्हें अवसाद की ओर ढकेल देता है।

रंजन बंद्योपाध्याय द्वारा रचित और शुभ्रा उपाध्याय द्वारा अनूदित, ‘कादम्बरी देवी का सुसाइड नोट’ उपन्यास तथ्य और कल्पना की सीमाओं के मध्य खड़े रह कर 19वीं सदी के बंगाल की सामाजिक संरचना, प्रतिष्ठित साहित्यिक परिवार में स्त्री की स्थिति और एक त्रासद प्रेमकथा को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास की भाषा-शैली, प्रतीकात्मकता और संवादों में गहन भावनात्मकता और साहित्यिक सौंदर्य निहित है।

कादम्बरी देवी की मन की असीम पीड़ा, मानसिक व्यथा, और उनकी दबी हुई इच्छाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति लेखक ने गहन आत्मसंवादों और विचारों के माध्यम से की है। कादम्बरी देवी की यात्रा में, उनकी पीड़ा में पाठक उनका सहभागी बन जाता है।

- लक्ष्मण सिंह देव

एक दिन मैं जहांगीर पटेल से मिलने गया, जो पारसी समुदाय की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय पत्रिका ‘पार्सियाना’ (Parsiana) के एडिटर-इन-चीफ हैं। यह पत्रिका 1964 में स्थापित हुई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय की मुखपत्र मानी जाती है। विशेष रूप से भारत के वे पारसी जो अंग्रेज़ी भाषा में निपुण हैं, उनके लिए यह एक मंच की तरह है।

मेरे एक लेख को लगभग एक साल पहले पार्सियाना में प्रकाशित किया गया था, इसलिए जहांगीर मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हम पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। उस दिन उन्होंने मुझे एक दुखद समाचार दिया-उन्होंने बताया कि पत्रिका का प्रकाशन अक्टूबर माह में बंद किया जा रहा है।

यह खबर मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि शापूरजी पालोनजी, टाटा समूह और गोदरेज समूह जैसी बड़ी कंपनियाँ इस पत्रिका की प्रायोजक हैं। मैंने उनसे पूछा- ‘आप लोग प्रकाशन क्यों बंद कर रहे हैं? क्या आर्थिक संकट है?’

उन्होंने कहा, ‘पैसा कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हमारे पास पर्याप्त पारसी स्टाफ नहीं है जो पत्रिका के लिए काम कर सके। हमारे पास धन है, लेकिन लोग नहीं हैं। हम केवल पारसी लोगों को ही नियुक्त करते हैं, किसी गैर-पारसी को नहीं।’

भारत में पारसी सबसे सम्पन्न अल्पसंख्यक समुदाय हैं। करीब 15 वर्ष पहले तक अगर कोई पारसी व्यक्ति 80,000 रुपये प्रति माह से कम कमाता था, तो उसे गरीब माना जाता था, और बॉम्बे पारसी पंचायत उसकी आर्थिक सहायता करती थी। यह पंचायत पारसी समुदाय की सर्वोच्च संस्था है।

भारत और पाकिस्तान में पारसियों के सभी धार्मिक स्थल गैर-पारसियों के लिए निषिद्ध हैं। वे अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए अन्य समुदायों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। उनका तर्क है कि जब वे 8वीं शताब्दी में गुजरात के तट पर आए थे, तो उन्होंने हिंदू राजा सिद्दी राणा से यह वादा किया था कि वे किसी हिंदू को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं करेंगे और भारत की संस्कृति में ऐसे घुल-मिल जाएंगे जैसे दूध में शहद मिल जाता है।

किंवदंती के अनुसार, पारसी नेता ने राजा से कहा कि एक गिलास दूध लाओ। जब राजा ने कहा कि उनके राज्य में नए लोगों के लिए जगह नहीं है, तो उस नेता ने दूध में शहद मिलाया और कहा- ‘हम भी ऐसे ही घुल-मिल जाएंगे और आपके राज्य को मधुर बना देंगे।’

परंतु पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार यह ‘संजान’ की कहानी काल्पनिक है, जिसे 15वीं शताब्दी में एक पारसी पुजारी ने गढ़ा था। वास्तव में पारसी भारत में पहली बार 8वीं शताब्दी में नहीं आए थे- जैसा कि मैंने अपने एक शोध लेख में प्रमाणित किया है।

अब सवाल उठता है कि वे गैर-पारसियों को अपने अग्नि-मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं करने देते? इसका कारण काफी कटु है। उनका मानना है कि गैर-पारसी अशुद्ध होते हैं, और अगर कोई गैर-पारसी उनके पवित्र अग्नि को देख ले, तो वह अग्नि अपवित्र हो जाएगी। 1960 के दशक में जब एक पवित्र अग्नि गुजरात से मुंबई लाई जा रही थी, तो पुलिस की व्यवस्था की गई थी ताकि कोई ‘अशुद्ध’ व्यक्ति उस अग्नि को न देख सके।

लोकप्रिय धारणा के विपरीत पारसी ‘अग्नि की पूजा’ नहीं करते-वे केवल अग्नि को पवित्र प्रतीक मानते हैं।

यह भी कहा जाता है कि पारसी शांतिप्रिय होते हैं और झगड़ा नहीं करते, पर यह पूरी तरह सत्य नहीं है। 16वीं शताब्दी में गुजरात के एक तटीय नगर में जब पारसी बहुसंख्यक हो गए, तो उन्होंने एकमात्र हिंदू बनिया व्यापारी को ‘अशुद्ध’मानकर नगर से निकाल दिया। क्रोधित बनिया दो वर्ष के लिए दूसरे नगर चला गया और फिर कोली और राजपूत योद्धाओं को लेकर लौटा। उसने पारसियों को हराया और उन्हें मजबूर किया कि वे उसे नगर में दोबारा बसने दें। यह घटना स्वयं पारसी इतिहास ग्रंथों में भी वर्णित है।

इतिहास में दो बार हिंदू–पारसी दंगे और कई बार मुसलमान-पारसी संघर्ष दर्ज हैं। वास्तव में बड़ी संख्या में पारसी 10वीं शताब्दी में भारत आए, जब ईरान में उन पर अत्याचार बढ़ गया था।

-राज गोपाल सिंह वर्मा

(लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) में हिंदी की जानी-मानी स्कॉलर और प्रोफेसर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी को सोमवार रात भारत में आने से रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास पांच साल का वैध ई-वीजा था, फिर भी उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने प्रवेश नहीं करने दिया। फ्रांसेस्का ऑर्सिनी चीन में एक अकादमिक सम्मेलन में भाग लेने के बाद हांगकांग से दिल्ली पहुंची थीं। उन्हें इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उन्हें क्यों रोका गया। अब यह घटना की सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। विपक्ष इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है।)

वीजा विवाद को अलग रखकर बात सिर्फ लेखन दृष्टि और शोध वैचारिकता की। उन्हें जानना है तो उनके काम को बिना किसी पूर्वाग्रह के जानना होगा।

फ्रांसेस्का ऑर्सिनी पर आरोप यह भी है कि वे उर्दू और हिन्दी के अंतरसंबंधों पर अधिक जोर देती हैं, उनके इतिहास को कुछ अधिक ही सकारात्मक रूप से रेखांकित करती हैं, और इस प्रकार आज की परिस्थितियों में इस ‘विवाद’ को बढ़ाने की भी जिम्मेदार हैं।

पर वास्तविकता यह है कि उन्होंने हिन्दी और उर्दू साहित्य के बीच जो संबंध खोजे, वे केवल भाषिक या व्याकरणिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आंशिक रूप से राजनीतिक हैं। उन्होंने अपने शोध कार्यों से साबित करने का प्रयास किया कि हिन्दी और उर्दू दो अलग दिशाओं में जाने वाली भाषाएँ नहीं हैं, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक परंपरा के दो प्रवाह हैं। उनका यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक और उत्तर–औपनिवेशिक भाषा–राजनीति को चुनौती देता दिखता है, जो हिन्दी और उर्दू को एक-दूसरे का ‘विरोधी’ या ‘प्रतिद्वंद्वी’ बनाकर देखती रही।

उनकी किताब Before the Divide: Hindi and Urdu Literary Culture (2010) इस विषय पर एक मील का पत्थर है। इस ग्रंथ में उन्होंने यह तर्क दिया है कि भारत में हिन्दी और उर्दू का अलगाव कोई प्राचीन या प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन और 19वीं सदी के बाद की सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था। उन्होंने कहा कि विभाजन से पहले, उत्तर भारत में भाषा का संसार बहुत अधिक सह-अस्तित्वकारी था। साहित्य, कवि-सम्मेलन, कहानी-कथाएँ, गीत-गज़़ल—ये सब हिन्दुस्तानी सांस्कृतिक जीवन का साझा हिस्सा थे।

ऑर्सिनी ने अपने विश्लेषण में ब्रज, खड़ीबोली, फारसी और अवधी के साथ-साथ दरबारी और लोकभाषाओं को भी समान रूप से देखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब दिल्ली और लखनऊ जैसे सांस्कृतिक केन्द्रों में कविता और गद्य रचा जा रहा था, तो वह एक ही ‘भाषाई वातावरण’ में हो रहा था। उदाहरण के लिए, मीर, ग़ालिब, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, इन सबकी भाषा में फर्क तो था, पर सांस्कृतिक दृष्टि से ये सभी ‘हिन्दुस्तानी साहित्य’ की एक निरंतर कड़ी थे।

उनका एक प्रसिद्ध लेख ‘Afterword: The Hindi–Urdu Divide’ में वे यह सवाल उठाती हैं कि क्या हमें इन दोनों भाषाओं के इतिहास को दो अलग-अलग राष्ट्रों के रूप में देखना चाहिए, या एक साझा भाषायी और साहित्यिक सद्भाव के रूप में? उनका उत्तर था; न हिन्दी शुद्ध थी, न उर्दू, बल्कि दोनों का जन्म और विकास परस्पर आदान-प्रदान से हुआ।

ऑर्सिनी ने यह भी बताया है कि किस तरह औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी प्रशासन ने भाषा को धर्म से जोडक़र एक नई पहचान-राजनीति गढ़ी। उर्दू को मुसलमानों की भाषा और हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहा गया, जिससे पहले से मौजूद साझा परंपराएँ टूटने लगीं। उन्होंने दिखाया कि 19वीं सदी के अखबारों, पत्रिकाओं, नाटकों और कवि-सम्मेलनों में दोनों भाषाओं का प्रयोग समान रूप से होता था। उस समय ‘रीडरशिप’ एक ही थी, और पाठक सहजता से दोनों लिपियों (देवनागरी और नस्तालीक) में लिखे ग्रंथ पढ़ लेते थे।

उनका मानना है कि ‘साहित्य का धर्म नहीं होता, उसकी भाषा उसका संसार बनाती है।’ यही कारण है कि उन्होंने हिन्दी और उर्दू के विभाजन को ‘राजनीतिक निर्मिति’ कहा। वे यह भी कहती हैं कि किसी भी भाषा की समृद्धि उसकी ‘दूसरी भाषाओं से बातचीत’ में होती है, न कि अलगाव में। उनके लिए हिन्दी और उर्दू का संबंध वही था जो दो पड़ोसी नदियों का होता है- कभी साथ बहती हैं, कभी अलग होती हैं, पर एक ही धरातल से जन्म लेती हैं।

उन्होंने अपने कई लेखों में उर्दू कविता और हिन्दी गद्य के समानांतर विकास की तुलना की। उदाहरण के लिए, उन्होंने दिखाया कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और मीर अनीस दोनों ने अपने-अपने समाज की नैतिकता, आधुनिकता और नागरिकता के प्रश्नों को लगभग एक ही ऐतिहासिक बिंदु से देखा। हिन्दी नाट्य परंपरा और उर्दू शायराना मिज़ाज दोनों ही नवजागरण के सामाजिक विमर्श में सक्रिय थे।

-अशोक पांडे

‘हमें अकेला छोड़ दिए जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार हमें सचमुच झकझोर दिया जाना चाहिए। याद करो आखिऱी दफा ऐसा कब हुआ था जब तुम किसी बात से सचमुच परेशान हुए थे? किसी ज़रूरी बात से – किसी असल बात से?’

यह पंक्ति रे ब्रैडबरी के उपन्यास फारेनहाइट 451 में एक जगह आती है। 1953 में छपी इस किताब में भविष्य के एक ऐसे समाज की कल्पना है जिसमें किताबें पढऩा जुर्म बन चुका है। सरकार ने नागरिकों के सोचने की ताकत पर काबू कर लिया है। अनवरत चलने वाले मनोरंजन और लगातार बदलती, विकसित होती टेक्नोलॉजी ने लोगों को इस कदर सुन्न बना दिया है कि वे न सवाल पूछते हैं, न किसी बारे में बात करते हैं।

सरकार ने बहुत सारे फायरमैन नियुक्त किये हैं जो आग बुझाने का काम नहीं करते। उल्टे उन्हें जहां भी किताबों के होने की खबर लगती है, वे वहां पहुँच कर किताबों को जला डालते हैं। उन्हें सुनिश्चित करना है कि कैसा भी ज्ञान या चेतना किसी भी नागरिक तक न पहुँच सके।

मॉन्टैग एक ऐसा ही फायरमैन है। वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। एक दफ़ा उसकी मुलाक़ात पड़ोस में रहने वाली एक सादा और ईमानदार लडक़ी क्लैरिस से होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद लडक़ी उससे पूछती है, ‘क्या तुम वाकई खुश हो?’

यह इकलौता सवाल मॉन्टैग को भीतर तक उद्वेलित कर देता है। धीरे-धीरे उसकी समझ में आता है कि किताबें में सिर्फ शब्द नहीं होते। कि वे इंसान के तजुर्बों की परछाइयां होती हैं।

- अनिल गोस्वामी

बिहार में दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में प्रमुख जनता दल यूनाइटेड और भाजपा है। दोनों दल बहुमत के आंकड़े से भी कम सीटें लड़ रहे हैं।

इसलिए एनडीए की सरकार बनने पर मिली जुली सरकार बनेगी। यह तय बात है।

महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस प्रमुख रूप से भागीदार हैं, साथ में माले भी। आरजेडी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें लड़ रही है, 143+ सीटें लड़ने वाले से उम्मीद की जा सकती है वो बहुमत प्राप्त कर सकता है। लेकिन आरजेडी के लिए बड़ा मुश्किल टास्क है।

एनडीए में शामिल चिराग़ पासवान ने 2020 में अलग से चुनाव लड़ा था , जिसका भारी नुक़सान जनता दल यूनाइटेड को हुआ था, सीटों के रूप में।इस दफे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, एनडीए का पार्ट है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के एनडीए खेमे में सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है।

बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी लम्बे समय से सत्ता में काबिज है। साथ में नरेंद्र मोदी भाजपा एनडीए नई दिल्ली में भी सत्ता पर काबिज है।

भाजपा को एंटीइनकमबेंसी का सामना करना है। इसे जनरली भारी मात्रा में टिकट काट कर, नया उम्मीदवार देकर दूर किया जाता रहा है। एक और तरीका है, एक नया फ्रेश दल खड़ा किया जाये जो सरकार विरोधी मतों को अपनी और खींचें, अपने प्रमुख विरोधी तक ना जाने दें। यह काम भाजपा के लिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं।और वो इसे एक ऐजेंसी की तरह ही कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि की वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और वो जेडीयू भाजपा सरकार के कुरूप चेहरे, सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं।

बिहार में आरजेडी की घोषणाएं, ताज़ा है, संभव है, करने योग्य है, समर्थन योग्य है।यह चुनाव ऐसा है, इसमें जनता को नीतीश कुमार को हरवाकर दुख नहीं होगा, कारण नीतीश को बहुत मौका मिल चुका है।

जनता को अब नया चाहिए, जिसे डेढ़-दो दशक तक देख सकें, साथ चल सकें।

इसके लिए चिराग पासवान, तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर,और तेजस्वी यादव यादव फेस मौजूद हैं।

चिराग पासवान, तेज प्रताप को आरजेडी, भाजपा, या जनता दल यूनाइटेड के पीछे रह कर चलना होगा, अपने हिसाब से सरकार नहीं चला पाएंगे, इसलिए जनता इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख रही है।

-लिंडसे गैलोवे

साल 2025 में जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध हो रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और देशों के बीच व्यापारिक तनाव भी बढ़ रहा है, तब भी कुछ देश ऐसे हैं जो अब भी शांति का झंडा थामे हुए हैं।

2025 की ग्लोबल पीस इंडेक्स (जीपीआई) रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में देशों के बीच संघर्षों की संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा हो गई है। इस साल तीन नए संघर्ष शुरू हुए हैं। इसके बाद कई देशों ने अपनी सैन्य ताक़त बढ़ाने पर ध्यान दिया है।

यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस तैयार करता है। इसमें देशों का मूल्यांकन 23 अलग-अलग मानकों के आधार पर किया जाता है। इनमें बाहरी झगड़े, रक्षा पर खर्च, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की स्थिति जैसे कारक शामिल होते हैं।

इस लिस्ट में जो देश लगातार टॉप पर बने हुए हैं, वे लगभग 20 सालों से अपनी नीतियों में स्थिरता बनाए हुए हैं। यह दिखाता है कि अगर किसी देश की नीतियां शांतिपूर्ण और स्थिर हों, तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है।

हमने दुनिया के सबसे शांत देशों के लोगों से बात की ताकि यह समझा जा सके कि उनकी सरकारों की नीतियां और सामाजिक मूल्य उनके रोजमर्रा के जीवन में शांति और सुरक्षा की भावना को कैसे प्रभावित करते हैं।

आइसलैंड

साल 2008 से अब तक आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश बना हुआ है।

इस साल इसमें दो प्रतिशत का सुधार दर्ज किया गया है, जिससे यह दूसरे देशों से और आगे निकल गया है।

यहाँ सुरक्षा और भरोसे की भावना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।

इंट्रेपिड ट्रैवल नॉर्थ यूरोप की जनरल मैनेजर इंगा रोस एंटोनियुसदोत्तिर कहती हैं, ‘सर्दियों का मौसम कभी-कभी मुश्किल होता है। लेकिन लोगों के बीच का अपनापन ही असली सुरक्षा देता है। यहाँ आप रात में अकेले निकल सकते हैं। डर नहीं लगता। कैफे और दुकानों के बाहर बच्चे अपनी गाडिय़ों में आराम से सोते दिखते हैं जबकि उनके माता-पिता पास में खाना खा रहे होते हैं या काम निपटा रहे होते हैं। यहाँ की पुलिस के पास बंदूक तक नहीं होती।’

इंगा कहती हैं कि देश में लैंगिक समानता की नीतियों ने महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाया है।

वो कहती हैं, ‘समान अवसर और मज़बूत सामाजिक व्यवस्था समाज को हर किसी के लिए बेहतर और सुरक्षित बनाती है।’

इंगा सलाह देती हैं कि अगर आप आइसलैंड की इस शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो स्थानीय लोगों की तरह यहाँ का जीवन जिएं।

वो कहती हैं, ‘गर्म पानी के पूल में तैरें, हॉट टब में अनजान लोगों से बातें करें या किसी पहाड़ पर चढ़ाई करें। असली आइसलैंड आपको उसके संगीत, कला और हर मौसम में बदलती प्रकृति में मिलेगा।’

आयरलैंड

बीसवीं सदी के अंत में संघर्षों से गुजऱने के बावजूद आज आयरलैंड शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।

इस देश को हर साल सैन्यीकरण में कमी और किसी भी तरह के टकराव में गिरावट के लिए ऊंचे अंक मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के मामले में भी यह दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है।

किल्डेयर के रहने वाले और किल्किया कैसल में ‘डायरेक्टर ऑफ़ एक्सपीरियंस’ जैक फिट्जसिमन्स बताते हैं, ‘यहाँ लोग सच में एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मदद मांगें, तो वह आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा।’

वो कहते हैं, ‘यहाँ की दोस्ताना संस्कृति और गहरी सामुदायिक भावना हर किसी को अपनापन महसूस कराती है, चाहे आप छोटे कस्बे में हों या किसी बड़े शहर में। यहाँ की मज़बूत सामाजिक व्यवस्था और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान देने से असमानता और तनाव दोनों कम हुए हैं।’

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयरलैंड ने सैन्य तटस्थता की नीति अपनाई है। यही वजह है कि यह नेटो का हिस्सा नहीं है।

यहाँ विवादों को बातचीत और कूटनीति के ज़रिए सुलझाने को प्राथमिकता दी जाती है। देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है और पर्यटकों का हमेशा गर्मजोशी से स्वागत करता है।

फिट्जसिमन्स कहते हैं, ‘हमारे यहाँ आतिथ्य संस्कृति का हिस्सा है। विदेशी मेहमानों के प्रति हमारी स्वाभाविक मेहमाननवाजी उन्हें हमेशा प्रभावित करती है।’

वह कहते हैं, ‘यहाँ जि़ंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है। लोग आज भी बातचीत और कहानियाँ सुनने-सुनाने को अहमियत देते हैं। कभी भी आप किसी किले, शांत जंगल या किसी छोटे पब में बजते पारंपरिक संगीत से ज़्यादा दूर नहीं होते। यही अपनापन और सुकून आयरलैंड को ख़ास बनाता है।’

न्यूजीलैंड

इस साल न्यूजीलैंड दो स्थान ऊपर बढक़र दुनिया का तीसरा सबसे सुरक्षित देश बन गया है। सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में सुधार, साथ ही प्रदर्शनों और आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी इसकी मुख्य वजह रही है।

प्रशांत महासागर में बसा यह सुंदर द्वीपीय देश भौगोलिक रूप से बाहरी संघर्षों से सुरक्षित है। इसकी आंतरिक नीतियाँ नागरिकों में स्थिरता और भरोसे की भावना पैदा करती हैं।

ग्रीनर पास्चर्स फर्म की डायरेक्टर मिशा मैनिक्स-ओपि कहती हैं, ‘न्यूज़ीलैंड के हथियारों से जुड़े क़ानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से हैं और यही लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं।’

वो बताती हैं, ‘यहाँ बच्चे अकेले स्कूल पैदल जाते हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं और सडक़ किनारे किसी की गाड़ी खऱाब दिखे तो राहगीर ख़ुद मदद के लिए रुक जाते हैं। यहाँ लोगों को व्यवस्था और एक-दूसरे पर पूरा भरोसा है।’

मैनिक्स-ओपि कहती हैं, ‘यहाँ की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ ही नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव भी लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। लोग समुद्र तट पर सैर करते हैं, जंगलों में पैदल चलते हैं या तारों के नीचे बैठकर शांति का अनुभव करते हैं।’

वह कहती हैं, ‘पोस्टकार्ड जैसे सुंदर नज़ारों से परे, न्यूजीलैंड की असली खूबसूरती यहाँ के लोगों में है। माओरी संस्कृति आज भी जीवंत है और जिंदगी की धीमी, सुकून भरी रफ्तार लोगों के सोचने का नज़रिया बदल देती है।’

-हेमंत कुमार झा

अंजना ओम कश्यप बिहार आई हैं। अपने आने को और बिहार चुनाव के अपने कवरेज को विज्ञापित करते हुए उनका छोटा सा वीडियो यूट्यूब पर अभी दिखा। वे बोल रही थी, ‘बिहारी गिर कर उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं।’ वे आगे भी कुछ बोल रही थी जो शब्दश: तो ध्यान में नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ था कि ‘बिहारी आसमान को नया रंग देते हैं...।’

रिमोट का बटन दबा तो अगला वीडियो भी आजतक न्यूज चैनल का ही आया। कोई रिपोर्टर रेलवे स्टेशन पर रुकी बिहार आने वाली किसी ट्रेन के स्लीपर क्लास में बैठे यात्रियों को दिखा रहा था, ‘ये देखिए बिहार जाने वाली ट्रेन, स्लीपर क्लास में किस तरह यात्री ठुंसे हुए हैं, स्लीपर का हाल भी जनरल क्लास जैसा ही है।’

रिपोर्टर आगे बढ़ता है और ट्रेन के टॉयलेट की टूटी खिडक़ी में कैमरा फोकस कर बताता है, ‘ये देखिए, टॉयलेट में भी लोग भरे हुए हैं, गेट पर इतनी भीड़ है कि घुसना नामुमकिन है लेकिन लोग हैं कि घुसे जा रहे हैं।’

तभी, वही रिपोर्टर चिल्लाता हुआ आगे दौड़ता है और ट्रेन की खिडक़ी से भीतर घुसते हुए लोगों पर कैमरा केंद्रित कर लगभग हांफते हुए बोलता है, ‘ये देखिए, गेट से घुसने में मुश्किल है तो ये भाई साहब खिडक़ी से ही घुसे जा रहे हैं।’ खिडक़ी में घुसते यात्री को ऊपर उठा कर घुसाने में मदद करने के बाद खुद भी खिडक़ी में जाने का प्रयास करते साथी से रिपोर्टर पूछता है, ‘बिहार में कहां जा रहे हैं?’ ‘जहानाबाद...’, यात्री जवाब देता है। फिर रिपोर्टर प्लेटफार्म पर की भयानक भीड़ पर कैमरा घुमाते हुए अपनी रिपोर्टिंग जारी रखता है, ‘यही है बिहार, यही हैं बिहारी, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से, अपने पर्व त्योहार से कितना प्रेम है इन्हें, ये हम यहां देख पा रहे हैं। ये अपनी माटी, अपनी संस्कृति को नहीं भूलते और इतना कष्ट सह कर भी छठ में अपने गांव जा रहे हैं।’

कैमरा प्लेटफार्म की भीड़ में शामिल चेहरों पर जूम होता है। धंसी आंखों, असमय बूढ़े हुए अधेड़ों के सूखे चेहरे, ऊर्जा से सराबोर लेकिन थके टूटे चेहरे लिए नौजवान, भीड़ देख कर आंखों में भय का बोझ समेटे महिलाओं के झुंड, भीड़ की रेलमपेल से हैरान परेशान बच्चे...।

यहां दानापुर, पटना, आरा, मोकामा स्टेशनों पर ऐसी ही ट्रेनों में जानवरों की तरह ठुंसे हुए आए और अब उतरे परेशान हाल यात्रियों के आगे पीछे रिपोर्टर्स की भीड़ दौड़ती है, ‘बिहार में चुनाव है, आप वोट देने के लिए रुकेंगे कि छठ के बाद लौट जाएंगे? किसको वोट देंगे? क्या लगता है आपको, चुनाव में क्या मुद्दा है?’ कोई यात्री रिपोर्टर को अनसुना कर आगे बढ़ जा रहा है, कोई जवाब देता है, ‘अपना काम देखेंगे कि वोट देखेंगे, छठ के बाद जल्दी नहीं जाएंगे तो काम से भी जाएंगे, चुनाव तो नेतवन के लिए है, हमारे लिए क्या है, भर दिन मजदूरी करते हैं तो शाम को बाल बच्चा खाता है।’

रिमोट का अगला बटन दबता है। कोई परिचर्चा चल रही है। एक गंभीर से दिख रहे विश्लेषक बोल रहे हैं, ‘बिहार के वोटर बहुत मेच्योर हैं। बिहार देश की राजनीति को रास्ता दिखाता रहा है। इस बार का चुनाव दोनों पक्षों के उलझे समीकरणों को देखते हुए लगता है कि जनता ही लड़ेगी।’

अगला विश्लेषक पिछले की बात को आगे बढ़ाता है, ‘और जब जनता चुनाव लड़ती है तो राजनीति बदल जाती है, इस बार का चुनाव कैसे परिणाम लाएगा इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बिहारी वोटर ने कई बार देश को चौंकाया है, इस बार भी ऐसा ही कुछ लगता है।’

बिहार, बिहार के नौजवान, बिहार के श्रमिक, बिहार की मिट्टी, बिहार की संस्कृति, बिहार के वोटर...एक रूमानियत...निष्ठुर रूमानियत सी छाई रहती है जब रिपोर्टर्स या विश्लेषक इन पर चर्चा करते हैं। जी करता है कि इनमें से किसी को पकड़ कर किसी ट्रेन के शौचालय में खड़ी भीड़ में धकेल दें और कहें कि 24-26 घंटे इस शौचालय में खड़े खड़े यात्रा करो और याद करो कि कितनी फिलासफी, कितना विश्लेषण झाडऩे लायक तुम रह जाओगे।

अभी पिछले सप्ताह ही एक रिपोर्टर बनारस की संकरी गलियों में अंधकूप से बने ब्वायज हॉस्टल्स के अंधेरे कमरों में दिखा रहा था कि बिहार से गए बच्चे किस तरह वहां रह रहे हैं। बिना किसी खिडक़ी के भयानक उमस भरे उन बेहद छोटे छोटे अंधेरे कमरों में तीन तीन बेड लगे थे जहां कुर्सी रखने की जगह भी नहीं थी, टेबल की कौन कहे। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लग रहे वे बच्चे, जो उन कमरों में रह रहे थे, रिपोर्टर को बता रहे थे, ‘मैंने बिहार में फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन जब यहां के कॉलेज में हो गया तो वहां का एडमिशन कैंसिल करवा लिया।’ बच्चे बता रहे थे, ‘बिहार में जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था वहां तो मेरे सब्जेक्ट में सिर्फ एक टीचर थे, कई सब्जेक्ट में तो टीचर थे ही नहीं, क्या करते हम लोग, यहां एडमिशन मिल गया तो आना पड़ा।’

रिपोर्टर दिन के उन उमस भरे अंधेरों में कमरे में जलते बल्बों पर कैमरे को फोकस करता बोल रहा था, ‘बिहार के बच्चों के जीवट का लोहा सारा देश मानता है। ये लोग पत्थर पर उगी दूब की तरह अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के बल पर देश की किसी भी परीक्षा में अग्रणी स्थान हासिल करते हैं।’ वह बिहार की मिट्टी में समाई जिजीविषा का महिमा गान करता अपनी बातों को आगे बढ़ा रहा था।

-अपूर्व गर्ग

उनका चेहरा एक बोलती हुई तस्वीर है। एक सुंदर तस्वीर जो आज भी उतनी ही आकर्षक है जितनी दशकों पहले रही हो। उनकी आँखों में चमक है, आत्मविश्वास है, संतोष है और कहानियाँ हैं, इतिहास है।

उन गौरव कथाओं को जानना चाहिए और आँखों में बसे इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। जितने पन्ने हम पलटेंगे

उतनी संघर्ष कथाएं सामने आएँगी, आंदोलनों का स्वर्णिम इतिहास निकलकर सामने आएगा कि कैसे एक बेहद विनम्र पर अटल-अविचल, सीधे-सादे सादगी से भरपूर पर उतने ही जोश और ऊर्जा से भरे प्यारे पर मुद्दों पर तीखे तेवर रखने वाले सज्जन ने शहर के मजदूर, किसान और कर्मचारियों का शानदार नेतृत्व कर एक सरदार के तौर पर धारदार आंदोलन किये।

गरीब आदमी और उनके हक़ की लड़ाई के बीच सेतु बने ये सरदार हमारे सरदारी लाल गुप्ता जी हैं जिन्होंने दस दशक यानी सौ बरस पूरे किये। हम सब की खुशनसीबी है कि दशकों तक जनता की आवाज बने सरदारी लालजी सौ बरस से आगे का सफर इसी तरह तय करेंगे और उनकी उपस्थिति शहर के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगी।

हम इन्हें देखेंगे और याद करेंगे कैसे सरदारीलाल जी की उपस्थिति आन्दोलनों के लिए रीढ़ की तरह होती और आंदोलनकारी झुकते नहीं।

बरसों पहले किसानों की पानी की मांग के आंदोलन को लेकर प्रशासन उग्रता से टूट पड़ा था पर तब सबसे आगे ये सरदार थे जिन्होंने दृढ़ता से सीना तान कर मुकाबला किया और परिणाम किसानों के लिए नहर से पानी छोड़ा गया था।

अखबार कर्मचारियों की आवाज़ बने थे सरदारीलाल जी और अखबार में हड़ताल हो जाने का इतिहास दजऱ् हो गया था पर बाद में उन वर्कर्स की अधिकाँश मांगें पूरी हुई थीं ।

एक सरकारी कारपोरेशन में ठेकेदार महिला कर्मचारियों को धमकाता था, गुंडागर्दी करता पर सरदारी लाल जी ने उन पीडि़त महिला वर्कर्स की आवाज बनकर जोरदार लड़ाई लड़ी, प्रशासन से टकराये जेल गए पर उन महिलाओं को वेतन संबंधी उनके अधिकार दिलवाये। वैसे आंदोलनों के चलते सरदारीलाल जी के लिए जेल जाना कोई नयी बात न थी, इमरजेंसी के दौरान करीब उन्नीस महीने जेल में गुजारे और कोई समझौता नहीं किया।

बिलासपुर नगर निगम के कर्मियों के सफाई कर्मचारियों के बीच रहकर उनके साथ भोजन कर वे उनके लिए लड़े ।सिर्फ संगठनों के लिए ही नहीं उनसे जुड़े एक-एक व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा, अपना मुद्दा बनाकर वो लड़ते।

जापान को पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री मिली हैं, लेकिन उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में देश का नेतृत्व संभाला है। जापान की जनता महंगाई से परेशान है। आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटना सनाए ताकाइची की प्राथमिकता होगी।

डॉयचे वैले पर यूलियन रयाल का लिखा-

डॉयचे वैले पर यूलियन रयाल का लिखा-

जापान की रूढि़वादी नेता सनाए ताकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। मंगलवार, 21 अक्टूबर को संसद के निचले सदन में हुए मतदान में ताकाइची ने बहुमत हासिल कर इतिहास रचा। वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गईं।

प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के तुरंत बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन शुरू कर दिया। पीएम ताकाइची ने उम्मीद जताई है कि यह मंत्रिमंडल उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उन बदलावों को लागू करने में मदद करेगा, जो उनकी सरकार के लिए जरूरी हैं। ऐसा करके वह पक्का करना चाहती हैं कि उनकी सरकार का कार्यकाल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की कई हालिया सरकारों की तरह संक्षिप्त न हो।

ताकाइची ने जापान की संसद के निचले सदन में प्रधानमंत्री पद के लिए डाले गए 465 मतों में से 237 मत हासिल किए। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी एलडीपी को जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) का समर्थन प्राप्त था। जेआईपी दक्षिणपंथी झुकाव की पार्टी और एलडीपी की नई गठबंधन सहयोगी है।

जेआईपी का मुख्य आधार जापान का ओसाका शहर है। यह एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी है और पूरे देश में अपनी राजनीतिक पकड़ और लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है। गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद एलडीपी के साथ उसके कुछ गंभीर राजनीतिक मतभेद हैं। फिर भी, जेआईपी का नेतृत्व मानता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने से उसे राजनीतिक मान्यता मिलेगी और देशभर में चुनाव लडऩे के साथ-साथ अपनी पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि, नई सरकार के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों को देखते हुए यह भी संभव है कि निराश मतदाता अगले चुनाव में एलडीपी और जेआईपी, दोनों के खिलाफ वोट करें। इसका मतलब है कि अगर ताकाइची अपने पूर्ववर्ती शिगेरु इशिबा से ज्यादा समय तक सत्ता में रहना चाहती हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना होगा। इशिबा ने 386 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद 21 अक्टूबर की सुबह औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया था।

पहली प्राथमिकता : एलडीपी में दरार को पाटना

टेम्पल यूनिवर्सिटी जापान (टीयूजे) में एशियाई अध्ययन के निदेशक जेफ किंग्स्टन बताते हैं, ‘नई प्रधानमंत्री की पहली प्राथमिकता पार्टी के भीतर गहरी दरार को पाटना और एलडीपी के प्रति जनता का विश्वास फिर से बहाल करना होगा।’

किंग्स्टन ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘इसके साथ ही उन्हें वह तरीका भी खोजना होगा जिससे इस अजीबोगरीब गठबंधन को कामयाब बनाया जा सके। फिलहाल, यह गठबंधन अस्पष्ट वादों और बिना किसी समयसीमा वाले एजेंडे पर आधारित मालूम होता है।’

किंगस्टन ने कहा कि जापान के आम लोग ऐसी नीतियां चाहते हैं, जो कम-से-कम उनके ‘आर्थिक दर्द’ को कम करें। उन्होंने कहा, ‘देश में आर्थिक निराशा का माहौल है। लोग आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं। ऐसे में नई सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह रोजमर्रा की चीजों की आसमान छूती कीमतों को कम करने के तरीके खोजे। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोगों को महसूस हो रहा है कि वे इस समय गहरे वित्तीय संकट में हैं।’

टोक्यो स्थित ‘अमोवा ऐसेट मैनेजमेंट’ की मुख्य वैश्विक रणनीतिकार नाओमी फिंक ने कहा कि दिवंगत पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपना गुरु मानने वाली ताकाइची से यह उम्मीद की जा रही है कि वह आबे की कई नीतियों को फिर से लागू कर सकती हैं।

इस बीच, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ने ताकाइची को पीएम चुने जाने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। वह सरकारी खर्च बढ़ाने और आसान मौद्रिक नीतियों की समर्थक मानी जाती हैं। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जापान की घरेलू राजनीतिक स्थिति में भी स्थिरता आएगी। इन्हीं उम्मीदों के कारण 21 अक्टूबर को ‘निक्केई स्टॉक इंडेक्स’ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और 49,000 अंकों के ऊपर बंद हुआ।

महंगाई और स्थिर वेतन

फिर भी, वेतन में वृद्धि न होने और जापान के कामकाजी लोगों में अस्थायी नौकरियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। यह एक और बड़ा मुद्दा है, जिसपर पीएम ताकाइची को तुरंत ध्यान देना होगा।

तादाशी एन्नो, टोक्यो की सोफिया यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वह बताते हैं कि जुलाई में संसद के ऊपरी सदन के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने एलडीपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। पहले से ही अल्पमत सरकार चला रही पार्टी के लिए यह नतीजा बेहद खराब था। यही नतीजा आखिरकार इशिबा के कार्यकाल खत्म होने की वजह बना।

तादाशी एन्नो ने बताया, ‘लोगों ने अर्थव्यवस्था की हालत, कमजोर मुद्रा (येन) और बढ़ती कीमतों पर अपनी नाराजगी जताई है।’ एन्नो आगे बताते हैं कि एलडीपी और जेआईपी ने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम घटाने पर चर्चा तो की है, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि ये प्रस्ताव कितनी जल्दी पास होंगे और लोगों को आर्थिक मुश्किलों से निजात दिलाने में कितने असरदार होंगे।

निकट भविष्य में एक और चुनौती अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा है। वह दक्षिण कोरिया जाने से पहले 27 अक्टूबर को टोक्यो पहुंचेंगे। जापान ने राष्ट्रपति ट्रंप को 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज से संतुष्ट कर दिया है, लेकिन टोक्यो को अब भी चिंता है कि वह और भी मांग कर सकते हैं।

इस विषय पर एन्नो ने कहा, ‘ट्रंप क्या करेंगे, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। सुरक्षा के मोर्चे पर, जापान ने 2022 में रक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो फीसदी खर्च करने का वादा करके बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। हालांकि, ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका चाहता है कि जापान को इस मामले में और अधिक कदम उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अमेरिका इसी बात को लेकर जापान पर नए दबाव डाल सकता है।’

एन्नो ने अनुमान जताया कि सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, टोक्यो को यह अच्छी तरह पता है कि डॉनल्ड ट्रंप पहले भी अपनी मांगें न माने जाने पर जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी देशों से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में पीएम ताकाइची अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगी, ताकि उन्हें इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई सीधी चेतावनी न मिले।

कानूनी तौर पर ताकाइची को 2028 के पतझड़ तक कोई आम चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। अनुमान है कि वह इस समय का उपयोग करते हुए जेआईपी के साथ अपने गठबंधन के दम पर मुख्य समस्याओं को दूर करने और प्रमुख सरकारी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वह बजट है, जिसे फरवरी के अंत तक हर हाल में मंजूरी दिलानी है। इसके लिए प्रधानमंत्री को सहयोग की जरूरत होगी। हालांकि, वह बिना बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। इसलिए, एकजुट विपक्ष उनके लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

(छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025)

-दिलीप कुमार पाठक

लोक आस्था का पर्व छठ उत्तर भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है । यूपी, बिहार, झारखंड में दीपावली से भी बड़ा त्योहार छठ माना जाता है । आस्था को वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखा जाए तो छठ को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि सभी लोग प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना करते हुए कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं । चूंकि हम लोगों ने सूर्य को प्रत्यक्ष देवता के रूप में देखा है, अब चूंकि सूर्य प्रकृति को पोषित करते हैं, पेड़, पहाड़, नदी, समुद्र आदि की मदद करते हैं, जिनसे समस्त जीवो का जीविकोपार्जन होता है। छठ पर्व पर महिलाएं जगत जीव कल्यान की कामनाएं करती हैं । चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व ने जाति, स्त्री - पुरुष के भेद को ख़त्म करने की सीख देता है । आम तौर पर किसी भी व्रत में पुरुषों की भागीदारी नहीं होती, परंतु छठ पर्व का महत्व कुछ ऐसा है कि इसमे महिला पुरुष, यहां तक कि बच्चों की भागीदारी भी होती है, इसलिए कि इसे महिलाओं का व्रत कहकर पुरुष दूर नहीं हो पाते उनकी भी सक्रिय भूमिका होती है । हमारे मध्यप्रदेश में छठ पर्व का इतना महत्व नहीं है, परंतु हम शारदा सिन्हा जी के कर्णप्रिय गीत सुन सुनकर लोक आस्था के महापर्व के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं । पहले छठ बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, नेपाल के कुछ इलाकों तक सीमित था, परंतु अब तो छठ देश के राज्यों सहित मुल्कों की सीमाएं लांघ गया है l छठ की लोकप्रियता के पीछे उसकी वैज्ञानिकता एवं स्त्री - पुरुष का आपसी सहयोग एवं बच्चों की स्नेहिल साझेदारी इसे बेहद खास बनाती है l वहीँ एक ही घाट पर हर जाति के लोग एक साथ महापर्व पर अर्घ्य देकर अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं ।

छठपूजा अथवा छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिन्दू पर्व है। सूर्योपासना का यह पर्व ऐसा ही महत्व रखता है जैसे उत्तराखंड का 'उत्तरायण पर्व' हो या केरल का ओणम, कर्नाटक की 'रथसप्तमी' हो, बिहार का छठ पर्व, सभी इसके घोतक हैं कि भारत मूलत: सूर्य संस्कृति के उपासकों का देश है, यहां बारह महीनों के तीज-त्योहार सूर्य के संवत्सर चक्र के अनुसार मनाए जाते हैं। छठ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं और लोकगाथाओं पर गौर करे तो पता चलता है कि भारत के आदिकालीन सूर्यवंशी भरत राजाओं का यह मुख्य पर्व था। वनवास से लौटने के बाद माता सीता ने अपने कुल देवता सूर्य को अर्घ्य दिया था कहते हैं कि इस महापर्व को तब से ही मनाया जाता है । छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है l इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं l इस व्रत में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है l इस व्रत में दो बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें पहले ढलते सूर्य को और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है l छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपने परिवार और पुत्र की दीर्घायु एवं जगत कल्याण एवं प्रकृति संतुलन के लिए करती हैं l

इस बार छठ के पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर, शनिवार से होने जा रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर, मंगलवार को होगा l छठ के पर्व ये चार दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें पहला होता है नहाय-खाय, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा ऊषा अर्घ्य पारण l पहला दिन- नहाय खाय, जो कि 25 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा l दूसरा दिन- खरना, जो कि 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा l तीसरा दिन- संध्या अर्घ्य, जो कि 27 अक्टूबर को किया जाएगा l चौथा दिन- ऊषा अर्घ्य, जो कि 28 अक्टूबर को किया जाएगा l

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया। यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है।ठीक पचास साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को फिलिस्तीन पर हमला हुआ था।जिसकी कहानी हम किसी और दिन बताएँगे। लेकिन यह तारीख़ उस इतिहास को दोहराने के लिए चुनी गई।

हमास ने इजरायल पर हमला करने का जो फैसला लिया, वह हमास का फैसला नहीं लगता। बल्कि वह सुनियोजित हमला है। इस योजना में इजरायल-अमेरिका आदि बड़ी ताकतें शामिल हैं।हमास उनका बनाया मोहरा है।वह एक उग्रवादी संगठन है।

7 अक्टूबर को हमास ने ‘ऑपरेशन अल-अक्सा स्टोर्म’ शुरू किया और उसी दिन इजरायली पीएम नेतन्याहू सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देते हैं।

हकीकत यह है इजरायल ने युद्ध की तैयारियाँ जनवरी 2023 से आरंभ कर दी थीं। उनके इशारे पर दूसरी ओर हमास ने तैयारियाँ शुरु कीं।मेरा अनुमान है हमास-इजरायल युद्ध का ब्लू प्रिंट एक ही व्यक्ति-गिरोह-संगठन ने बहुत ऊँचे स्तर पर तैयार किया था। इस ब्लू प्रिंट की शिकार इजरायल और फिलीस्तीन की जनता हुई।

इजरायल में नेतन्याहू की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, जनता पर उसने अकल्पनीय ज़ुल्म किए हैं। वहीं दूसरी ओर हमास उग्रवादी संगठन है और फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष विरोधी संगठन है।जिसे हमास के सरप्राइज़ हमले के रुप में पेश किया जा रहा है, वह असल में हर स्तर पर सुनियोजित साँठगाँठ के तहत किया गया हमला है।

इस साँठगाँठ में इजरायल पूरी तरह शामिल है। यह हमला फिलिस्तीनियों के नरसंहार और गाजापट्टी को खाली कराने के इरादे से कराया गया हमला है।यह कहना कि इस्रायली एजेंसियाँ नहीं जानतीं ,यह हमला अचानक हुआ।यह सब बोगस बातें हैं।

7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर किया गया हमास का हमला सुनियोजित था । उसकी शिकार फिलिस्तीन-इजरायल की जनता हुई है। उल्लेखनीय है मोसाद कभी भी गुप्तचरी में फेल नहीं हुआ, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जासूसी संगठन है।लेकिन इस बार वह फेल क्यों हुआ? वह किसके आदेश पर फेल हुआ? इन सवालों के उत्तर खोजे जाने चाहिए।

7 अक्टूबर का हमला इजरायली- फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ अब तक का सबसे संगठित हमला है। इसकी योजना हमास और इजरायल ने मिलकर बनाई।

मीडिया ने कहा हमास का हमला इस्रायली सिस्टम की असफलता है। यह बात सच नहीं है। हक़ीक़त यह है कि इस्रायली सिस्टम सफल रहा, उसने हमास के साथ मिलकर फिलिस्तीनी जनता पर हमला किया है।हमास के हमले को इजरायल समर्थित हमला कहना अधिक समीचीन होगा। क्योंकि पूरा गाजा पट्टी का इलाक़ा हमास के नियंत्रण में है और बाहर पूरी नाकेबंदी इजरायल की है। ऐसी स्थिति में दो से लेकर पाँच हजार तक रॉकेट कैसे इस्रायल तक दागने में वह कैसे सफल रहा? उसके पास अमेरिकी हथियार कैसे आए? प्रसिद्ध पत्रकार स्कॉट रित्तर ने लिखा है हमास ने ये हथियार यूक्रेन के जरिए प्राप्त किए।एक अन्य चीज कही जा रही है कि हमास ने झूठा झंडा लगाकर हमला किया ,यह बात भी ग़लत है।हमास के झंडे को मोसाद या इस्रायली सेना पहचानती है। हमास का झंडा इस्रायली सेना नहीं पहचान पायी यह बात गले नहीं उतरती। असल में इस हमले की आड़ में फिलिस्तीनी जनता को एक बार फिर से बड़ी राजनीतिक ताक़तों के हाथों बेच दिया गया।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि गाजापट्टी इलाक़े में जमीन में सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर और किसी ने नहीं इजरायल ने लगाए हैं। इन सेंसरों के ज़रिए यह पता चल जाता है कि गाजा में जमीन पर क्या हो रहा है ? किस तरह की हरकतें चल रही हैं।समूचे गाजा के चारों ओर कांटे लगे हैं, इन पर अत्याधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी से लैस सैनिक बैठे रहते हैं। चारों ओर कैमरे लगे हैं। इन सबको लांघकर हमास ने इतना बड़ा हमला कैसे किया? क्या इस्रायली सहयोग के बिना यह संभव है?

इसी तरह हमास के हमले के समय इस्रायली सेना की निष्क्रियता संदेह पैदा करती है । गाजापट्टी के सीमावर्ती इस्रायली क्षेत्र में इस्रायली जनता चीख-चीखकर इस्रायली पुलिस-सेना आदि से मदद की गुहार लगा रही थी और छह घंटे तक जनता की मदद के लिए इस्रायली पुलिस और सेना में से कोई नहीं पहुँचा। सवाल उठता है छह घंटे तक इस्रायली पुलिस और सेना कहां नदारत रही? यह सामान्य अनुपस्थिति नहीं है ।दुनिया की सबसे ताकतवर सेना छह घंटे क्यों गायब रही? किसके आदेश पर गायब रही ? सीमा का छह घंटे तक अतिक्रमण करने में हमास क्यों सफल रहा? हमास जब सीमा अतिक्रमण कर रहा था तब इस्रायली सेना ने उनको रोका क्यों नहीं? उन पर हमले क्यों नहीं किए?

-प्रदीप चौबे

बुद्ध घर वापिस लौटे बारह वर्ष के बाद। तो बुद्ध ने आनंद से कहा, महल मुझे जाना होगा।

यशोधरा बारह वर्ष से प्रतीक्षा करती है। मैं उसका पति न रहा, लेकिन वह अभी भी मेरी पत्नी है। यह ज्ञानी और अज्ञानी की समझ है। मैं उसका पति न रहा। अब तो मैं कुछ भी नहीं हूं। न किसी का पति हूं, न किसी का पिता हूं, न किसी का बेटा हूं, लेकिन वह अब भी मेरी पत्नी है। उसका भाव अभी भी वही है। और वह नाराज बैठी है।

बारह साल का क्रोध इक_ा है। और उसका क्रोध स्वाभाविक है क्योंकि एक रात अचानक मैं घर छोडक़र भाग गया उससे बिना कहे। वह माननीय है, राजघर की है, राजपुत्री है, बड़ी अहंकारी है। और उसको भारी आघात लगा है। उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, वह कोई छोटे घर की अकुलीन महिला नहीं है।

बुद्ध के जाने के बाद यशोधरा ने बुद्ध के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। बारह वर्ष चुप रही। इस बात को उठाया ही नहीं। बुद्ध के पिता भी चकित, बुद्ध के परिवार के और लोग भी चकित। साधारण घर की स्त्री होती, छाती पीटती, रोती, चिल्लाती, हल्की भी हो जाती। असाधारण थी। यह बात किसी और से कहने की तो थी ही नहीं।

यह बुद्ध और उसके बीच का मामला था। मान! क्षत्रिय की लडक़ी, बड़े राजघर की पुत्री! आंसू कोई देखे यह तो बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन मुस्कुराती रही।

बच्चे को बड़ा किया। राहुल बारह वर्ष का हो गया। बेटे को भी कभी उसने कुछ नहीं कहा पिता के संबंध में। वह चुप ही रही, जैसे बात ही समाप्त। लेकिन भीतर तो आग जलती रही। बाहर निकल जाती तो हल्की हो जाती।

भीतर तो बड़ा क्रोध इक_ा होता गया। और किसी पर निकाल भी नहीं सकती। यही आदमी जब मिलेगा तभी बात हो सकती है। दूसरे से तो अब कोई बात करने में कोई अर्थ भी नहीं है। दूसरे से तो अब कोई संबंध भी नहीं है।

तो बुद्ध ने कहा, ‘वह प्रतीक्षा कर रही है, बारह साल का क्रोध है; मुझे जाना होगा।’ सारा गांव बुद्ध को लेने आया था। पिता आये थे, परिवार के लोग आये थे, बुद्ध ने देखा लेकिन पत्नी वहां नहीं थी। बुद्ध ने कहा, ‘वह आयेगी भी नहीं क्योंकि मैं ही उसे छोडक़र भागा हूं, जाना मुझे ही चाहिए।’

यह ज्ञानी झुकता है। अज्ञानी को उठाना हो तो ज्ञानी को झुकना पड़ता है। महल के भीतर जाकर बुद्ध ने आनंद से कहा कि तेरी चार शर्तें जो मैंने स्वीकार की हैं, अगर तू आज्ञा दे तो आज तू घड़ी भर मुझे अकेला छोड़ दे।

क्योंकि मैं यशोधरा को जानता हूं। तेरे सामने उसकी आंख से आंसू न गिरेगा। तेरे सामने वह एक अभद्र शब्द मुझसे न बोलेगी। तेरे सामने वह शिष्टाचार कायम रखेगी।

और यह जरा ज्यादती होगी मेरी तरफ से। तेरी मौजूदगी उसे हल्का न होने देगी। बारह साल उसने प्रतीक्षा की है। तू कृपा कर। अगर तू कर सके तो तू थोड़ा पीछे रुक जा, ताकि वह अकेले में पाकर अपने सारे क्रोध को निकाल दे।

यह एक ही मौका है, जब बुद्ध ने आनंद से आज्ञा मांगी-पुरानी जो प्रतिज्ञा थी, जो शब्द मानने थे उसके विपरीत। और आनंद ने भी यही सवाल उठाया कि परम ज्ञान को उपलब्ध होकर, बुद्धत्व को उपलब्ध होकर कौन पत्नी है? कौन पति? बुद्ध ने कहा, ‘वह मैं जानता हूं, लेकिन यशोधरा नहीं जानती। यह मैं जानता हूं, लेकिन यशोधरा नहीं जानती। और वह भी एक दिन जान सके, इसके लिये मुझे दो-चार कदम उसकी तरफ चलने पड़ेंगे।’

बुद्ध गये। यशोधरा पागल हो उठी। चीखी, चिल्लाई, रोई, नाराज हुई, शिकायतें कीं। थोड़ी देर में उसे खयाल आया, लेकिन बुद्ध चुप खड़े हैं। उन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें तो करीब-करीब अंधीं थीं क्रोध से, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। आंसू जो बारह साल से रुके थे, वर्षा की तरह बह रहे थे।

उसने आंखें पोंछी और गौर से बुद्ध को देखा। और कहा कि बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी जबान खो गई? तुम मुझसे पूछे होते, मैं तुम्हें आज्ञा देती। क्या तुम्हें इतना भरोसा नहीं था? मैं क्षत्रिय की पुत्री हूं। तुमने कहा होता, मुझे सब छोडऩा है, मुझे अकेले जाना है तो मैं मार्ग में बाधा नहीं बनती। या तुम कहते कि तुझे भी छोडक़र जाना है, तो मैंने वह भी किया होता। लेकिन यह थोड़ा ज्यादा था कि तुम चुपचाप चोर की तरह रात भाग गये। यह कैसा भरोसे का उल्लंघन? मैंने एक श्रद्धा रखी थी प्रेम पर, वह तुमने तोड़ी।’

बुद्ध उसकी बातें सुनते रहे। लेकिन उन्हें मौन देखकर उसने कहा, ‘तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी जबान खो गई?’

बुद्ध ने कहा कि ‘नहीं ; तू अपना सब निकाल ले। तेरा रेचन हो जाए ताकि तू देख सके, कि जो आदमी बारह साल पहले इस घर को छोडक़र गया था, वही वापस नहीं लौटा है। तू किसी और से बातें कर रही है। जो भाग गया था, वह मैं नहीं हूं; क्योंकि वह आदमी तो खत्म हो गया, खो गया, मिट गया। अब यह कोई और आया है। तू उसको गौर से तभी देख पायेगी, तेरी आंख तभी खुलेगी, जब तेरा सारा भाव क्रोध का निकल जाए। तू निकाल ले, तू उसे रोक मत। तू शिष्टाचार को बाधा मत बनने दे। तुझे जो कहना हो तू कह ले ताकि तू हल्की हो जाए।

और मैं आया इसीलिए हूं, कि इन बारह सालों में जो मैंने खोया, उसको तू पहचान ले; और जो मैंने पाया उसको तू देख ले। और उस आदमी की तरफ से मैं क्या जवाब दूं, जो तुझे छोडक़र भाग गया था, वह तो मर चुका और उस आदमी को अब तू कहीं भी न पा सकेगी। वह सपना टूट चुका।

इसलिए अब कोई तुझे उत्तर देने वाला नहीं है। मैं तुझे उत्तर दे सकता हूं लेकिन वह उस आदमी का उत्तर नहीं है, क्योंकि वह धारा विछिन्न हो गई। यह अलग ही हूं मैं।

यशोधरा ने गौर से देखा, निश्चित यह ज्योतिर्मय पुरुष बिलकुल अन्य था। जिसे उसने जाना था, वासना से पीडि़त सिद्धार्थ को, यह वह नहीं था। जिसकी आंखों से वासना थी, जिसके शरीर में संसार का सब कुछ था, यह वह नहीं है। यह देह और है। यह काया और है। इन आंखों से कोई और बरस रहा है। और बुद्ध अपनी पत्नी से मिलने नहीं आये हैं; न अब बुद्ध पति हैं, न कोई पत्नी है। कोई सोया है उसे जगाने आये हैं।

पत्नी झुकी उनके चरणों में और संन्यस्त हुई; और उसने कहा कि मुझे भी मिटने का रास्ता दो। क्योंकि हो-होकर मैंने दुख ही पाया है; और लगता है, तुम्हें सुख का सूत्र मिल गया है। उसने अपने बेटे को भी आगे किया और कहा कि यह तुम्हारा बेटा है। बारह वर्ष पहले तुम इसे छोडक़र चले गये थे। इसके लिये कोई संपदा, पिता की धरोहर, परंपरा, वंशगत संपति?

-आर.के.जैन

दिग्गज एक्टर असरानी का सोमवार, 20 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इससे पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। पांच दशक से भी लंबे कॅरियर में असरानी ने कॉमेडी भरे किरदार किए, पर हर किरदार में इतनी गहराई और वैरायटी थी कि हर कोई उनका मुरीद हो गया।

पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। हालांकि, कॅरियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। दो साल तक तो असरानी काम की तलाश में भटकते रहे, पर कोई भी काम नहीं दे रहा था। तब असरानी की इंदिरा गांधी ने मदद की थी।

असरानी ने खुद एक इंटरव्यू में पूरा वाकया बताया था। असरानी के मुताबिक, एफटीआईआई की डिग्री होने के बावजूद उन्हें दो साल तक काम की तलाश में भटकना पड़ा था, पर कोई भी मदद को राजी नहीं हुआ।

बाद में असरानी को पता चला कि बॉलीवुड में एफटीआईआई के सर्टिफिकेट का कोई खास महत्व नहीं है, इसलिए वह गुजारे के लिए इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन गए और छात्रों को पढ़ाने लगे।

असरानी ने बताया कि जब वह एफटीआईआई का सर्टिफिकेट लेकर काम की तलाश में जाते थे, तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता था कि तुम्हें लगता है कि एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट चाहिए? बड़े सितारों को यहां ट्रेनिंग नहीं मिलती, और तुम्हें लगता है कि तुम खास हो? दफा हो जाओ।

असरानी ने बताया था कि वह दो साल तक इसी तरह काम पाने के लिए स्ट्रगल करते रहे और फिर इंदिरा गांधी से शिकायत की। तब इंदिरा गांधी ने उनकी मदद की और प्रोड्यूसरों से बात की थी।

असरानी बोले थे, ‘दो साल तक मैं काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता रहा। एक दिन इंदिरा गांधी पुणे आईं। उस समय वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थीं। हमने उनसे शिकायत की। हमने उन्हें बताया कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद कोई हमें काम नहीं देता।’

उन्होंने आगे बताया था, ‘फिर वह मुंबई आईं और प्रोड्यूसरों से कहा कि उन्हें हमें काम देना चाहिए। इसके बाद काम मिलना शुरू हो गया। जया भादुड़ी को ‘गुड्डी’ में कास्ट किया गया और मुझे भी। जब ‘गुड्डी’ हिट हुई तो लोगों ने एफटीआईआई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया।’

20 अक्टूबर को असरानी का 84 साल की उम्र में निधन

‘गुड्डी’ के बाद असरानी के दिन फिर गए। उनके पास फिल्मों की बाढ़ आ गई। फिल्ममेकर्स भी असरानी के टैलेंट पर फिदा हो गए और उन्हें काम देने लगे। 70 और 80 के दशक में असरानी ने कई हिट फिल्में दीं और अपनी अलग जगह बनाई। अब 20 अक्टूबर को दिवाली वाले दिन असरानी का निधन हो गया।

विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर

-दिलीप कुमार पाठक

वन्य जीवों के प्रति हमारी संवेदनाएं मृत होती जा रहीं हैं, टाइगर, तेंदुआ, शे'र जैसे जानवरों के लिए हमने जंगलों को छोड़ा नहीं है, यही कारण है कि आज विशाल जनावर कभी - कभी मानव बस्तियों में घुस पड़ते हैं, हमें समझना चाहिए कि जानवर शहरों, गांवों में घूमने नहीं आते बल्कि भूख से भटकते घुस पड़ते हैं, अब चूंकि उनके जंगल हमने ख़त्म कर दिए हैं द्य यही कारण है कि विश्व मैरीटाइम दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे मायावी और लुप्तप्राय हिम तेंदुआ और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है।

आज जंगलों में 3,500 से 7,000 हिम तेंदुए रह गए हैं; इनकी सही संख्या अज्ञात है, क्योंकि वे अत्यंत दुर्लभ हैं तथा उनका सर्वेक्षण करना कठिन है। ये जानवर दक्षिणी साइबेरिया से तिब्बती पठार तक, भारत सहित 12 देशों में गुप्त और विरल रूप से वितरित हैं। हिम तेंदुए अपनी खाल और हड्डियों के लिए अवैध शिकारियों के शिकार होते हैं, जो काले बाजार में बहुत महंगे होते हैं। चीन के बाजारों में भेजे जाने वाले वन्यजीव अंगों के अवैध शिपमेंट में अक्सर हिम तेंदुओं की खालें और हड्डियाँ पकड़ी जाती हैं। 2005 में एक ही घटना में, मंगोलिया-चीन सीमा पार से 13 हिम तेंदुओं की खालें पकड़ी गईं। 2003-2008 के बीच चीनी बाजारों में 60 से ज्यादा हिम तेंदुओं की खालें पकड़ी गईं। चीन, हिम तेंदुओं के रहने वाले 11 अन्य देशों में से 10 के साथ सीमा साझा करता है।

हिम तेंदुए के इलाके में, लोग अभी भी पशुओं को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। जब हिम तेंदुए उनके पशुओं पर हमला करते हैं, तो लोग गुस्से में आकर उन्हें मार देते हैं। इससे हिम तेंदुओं की संख्या कम हो रही है। जंगली पहाड़ी भेड़ों और बकरियों का शिकार करने से हिम तेंदुओं के खाने के लिए कम भोजन बचा है, जिससे वे पालतू पशुओं पर हमला करने लगते हैं। 2009 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, मंगोलिया में केवल 9,100 अर्गाली बचे हैं, जो 2001 में 13,000 और 1985 में 60,000 से कम है। इसका मतलब है कि हिम तेंदुओं के लिए भोजन की कमी हो रही है। अफग़़ानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में चल रहे युद्धों का हिम तेंदुओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हिम तेंदुओं की खालें अक्सर काबुल, पेशावर और अन्य शहरों के बाजारों में बिकती हैं, जिससे विद्रोहियों को पैसे मिलते हैं। इससे हिम तेंदुओं की संख्या कम हो रही है।

ये तो समस्याएं हुईं परंतु सभी जागरूक लोग लोगों को जागरूक करें एवं साझा प्रयास करें तो इस दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सकता है द्य जब हिम तेंदुए और इंसान एक ही इलाके में रहते हैं, तो अक्सर झगड़े होते हैं। लेकिन अगर हम इस समस्या का समाधान ढूंढें, तो दोनों ही शांति से रह सकते हैं। मजबूत राष्ट्रीय संरक्षण नीतियां, अधिक जागरूकता, तथा जनता, संगठनों और सरकार का सहयोग, ऐसे समुदाय के निर्माण में मदद कर सकता है जो इन सुंदर प्राणियों की रक्षा कर सके । बेहतर पशुपालन की योजना बनाकर, शिकारियों से सुरक्षित बाड़ों का निर्माण करके, जंगली शिकार के भंडार को बहाल करके तथा तेंदुए के हमलों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करके पशुधन पर हमले से बचा जा सकता है। आय बढ़ाने और हिम तेंदुओं के प्रति स्थानीय प्रशंसा बढ़ाने के लिए इकोटूरिज्म और होम-स्टे को प्रोत्साहित करना। यह भारत के लद्दाख में विशेष रूप से सफल रहा है और इसमें हिम तेंदुओं के बड़े क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।

भारत में कौन क्या खाता है, यह केवल निजी पसंद का मामला नहीं है। कई बार व्यक्ति की जाति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। कौन क्या खाता है, ये देश के गहरे सामाजिक बंटवारे का भी एक आईना है।

डॉयचे वैले पर ह्दी कुंडू का लिखा-

पिछले एक दशक के दौरान भारत में लोगों के खानपान को लेकर बहस तेज हो गई है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत के कई हिस्सों में मांसाहार को निशाना बनाने वाले कदमों में तेजी आई है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में यह खासतौर पर देखा जा रहा है।

कुछ स्थानों पर प्रशासन ने समय-समय पर स्कूलों के पास, धार्मिक स्थलों के नजदीक और त्योहारों के दौरान, मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने या उसे न खाने की सलाह देने वाले नियम जारी किए हैं।

हाल ही में जम्मू के डोडा जिले में अधिकारियों ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में मांस, सीफूड और अंडों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना था कि ‘धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों’ को बनाए रखने, ‘सामाजिक सद्भाव’ बरकरार रखने और खान-पान से जुड़ी अलग-अलग पसंद के कारण होने वाली ‘असुविधा’ से बचने के लिए यह जरूरी है।

इस आदेश की आलोचना हुई और इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समावेशिता और धार्मिक संवेदनशीलता के बारे में चिंताएं बढ़ा दीं।

भारत के अलग-अलग शहरों में भोजन संबंधी इस तरह के प्रतिबंध आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। मुंबई में रहने वालीं वकील अभिप्सिता पुरकायस्थ ने बताया कि कई लोगों को खान-पान से जुड़ी अपनी पसंद के कारण घर खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अभिप्सिता ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘मुंबई आकर घर ढूंढ़ते समय मुझे एक मुश्किल नियम से जूझना पड़ा। यह था, शाकाहारी बनो! जब मकान मालिकों को पता चला कि हम मांस खाते हैं, तो उन्होंने हमें घर देने से इनकार कर दिया। आखिरकार हम एक ऊंची इमारत में शिफ्ट हुए, जहां पड़ोसियों ने चिकन न खाने की कसम खाने को कहा। पिछले दो साल से हम अपने चिकन खाने को एक राज की तरह छुपाते रहे हैं और हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं कोई हमें देख न ले।’

हिंदू सांस्कृतिक पहचान से शाकाहार का जुड़ाव

नई दिल्ली स्थित एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नबनीपा भट्टाचार्जी ने एक आपबीती साझा करते हुए बताया कि कैसे एक बार उनके पड़ोसी ने उनके खाने की महक की शिकायत करते हुए उनसे खिड़कियां बंद करने को कहा था।

नबनीपा बताती हैं, ‘मेरे पड़ोसी ने कभी मेरे खाने का नाम नहीं लिया, बस उसे ‘बेनाम’ कहती थी। शाकाहारी लोग कभी अपनी खिड़कियां बंद नहीं करते, क्योंकि उनके खाने को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जाता और उसे हमेशा सही माना जाता है। लेकिन मेरा खाना? मेरे खाने पर ही सवाल उठाए जाते थे और मुझसे ही बदलने की उम्मीद की जाती थी।’ उनके इस अनुभव से यह सवाल उठता है कि भारतीय समाज के कुछ वर्गों में मांसाहार को क्यों बुरा माना जाता है। इस तरह के व्यवहार से मांसाहारी लोग अक्सर खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं।

नबनीपा भट्टाचार्जी के मुताबिक, शाकाहार का जुड़ाव हिंदू सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव से है, जो भारत में खाने-पीने से जुड़े सामाजिक नियमों को तय करता है।

80 फीसदी भारतीय खाते हैं मांस!

हिंदू राष्ट्रवादी समूह शाकाहार को ‘पारंपरिक’ हिंदू मूल्यों की पहचान के तौर पर बढ़ावा देते हैं। ऐसा करते हुए वे अक्सर पूरे भारत की, यहां तक कि हिंदू समुदायों के भीतर भी खान-पान की अलग-अलग आदतों को अनदेखा कर देते हैं।

वे अक्सर मांसाहार को धार्मिक अल्पसंख्यकों और समाज के हाशिए पर रहने वाले समूहों, जैसे कि मुसलमानों, ईसाइयों, आदिवासियों और दलितों से जोडक़र देखते हैं। दलितों को भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर माना जाता है।

मांसाहार को निशाना बनाने से धार्मिक और जातिगत स्तर पर शर्मिंदगी और अलगाव पैदा होता है। इससे समाज में भेदभाव और बढ़ता है। किरणमयी भुशी, ‘द कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ फूड इन कंटेम्पररी इंडिया (समकालीन भारत में भोजन की संस्कृति और राजनीति)’की लेखिका हैं।

उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, ‘भारत में मांसाहार, खासकर बीफ को काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। इसे दलितों और आदिवासियों से जोड़ा जाता है। ये लोग किफायती पोषण के लिए बीफ पर निर्भर रहते हैं, जिससे समाज में जातिगत भेदभाव और बहिष्कार की भावना बढ़ती है।’

भारत की कुल आबादी में लगभग 80 फीसदी हिस्सेदारी वाले सबसे बड़े धार्मिक समुदाय हिंदू में भी कई लोग मांस खाते हैं। हालांकि, उनके खान-पान की आदतें क्षेत्र और जाति के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

जहां उत्तर के हिंदी भाषी राज्य मुख्य रूप से शाकाहारी हैं, वहीं दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग प्रमुख रूप से मांसाहारी हैं। कई दलित और आदिवासी नियमित रूप से मांस खाते हैं, जबकि कई अगड़ी जातियों के हिंदुओं में शाकाहारी भोजन का प्रचलन ज्यादा है। हालांकि, अगड़ी जातियों में भी कम लोग ही शाकाहारी हैं। ज्यादातर लोग किसी-न-किसी तरह का मांस खाते हैं।

प्यू रिसर्च सेंटर के साल 2021 के एक सर्वे के अनुसार, कुल मिलाकर लगभग 40 फीसदी भारतीय वयस्क शाकाहारी हैं। हालांकि, इसी साल की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) की रिपोर्ट बताती है कि 15 से 49 आयुवर्ग के 80 फीसदी भारतीय किसी-न-किसी तरह का मांस खाते हैं। यह इस आम धारणा के विपरीत है कि भारत के ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं।

भारत में भोजन, ‘शुद्धता’ और जाति के बीच का संबंध

विशेषज्ञों ने लंबे समय से भारत की जाति व्यवस्था और खान-पान की आदतों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया है, जो ‘पवित्रता’ और ‘अशुद्धता’ की धारणा पर आधारित है। अध्ययनों से पता चलता है कि किस तरह खान-पान की आदतें जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का आधारभूत तत्व थीं और इन्होंने समाज में ‘ऊंच-नीच’ की अवधारणा को आकार दिया।

भुशी ने बताया कि शाकाहारी देश के तौर पर भारत की छवि ज्यादातर अगड़ी जाति के हिंदुओं (खासकर ब्राह्मणों और बनियों) के खान-पान की आदतों के कारण बनी है। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों ने ‘धार्मिक शुद्धता’ और ‘सामाजिक हैसियत’ को दिखाने के लिए शाकाहार अपनाया था।

हालांकि, भुशी ने जोर देकर कहा कि हकीकत इससे अलग है और ब्राह्मणों में भी आहार की परंपरा पर मतभेद है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में कई ब्राह्मण मछली खाते हैं।

वहीं दूसरी ओर, संस्कृत की विद्वान पुनीता शर्मा का मानना है कि खान-पान की आदतें ज्यादातर मौसम और भौगोलिक स्थितियो पर निर्भर करती हैं। इनसे यह तय होता है कि खाने-पीने की कौन-सी चीजें वहां कितनी आसानी से मिलती हैं।

पुनीता शर्मा ने रेखांकित किया, ‘भारत में पुराने समय से ही खाने-पीने की आदतें प्राकृतिक संसाधनों और मौसम के हिसाब से तय होती रही हैं, जो पर्यावरण और खाने की आदतों के बीच गहरे संबंध को दिखाती हैं।’

पुनीता के मुताबिक, लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करने के लिए खाने-पीने के नियमों का पालन करते हैं। उनका यह भी दावा है कि ‘शाकाहारी खाना, मांसाहारी खाने से ज्यादा सेहतमंद होता है और इससे बीमारियां भी कम होती हैं।’

डब्ल्यूएचओ की कैंसर एजेंसी के मुताबिक, टैल्कम पाउडर "शायद" कारसिनोजेनिक है. यानी, शायद इसमें कैंसर की वजह बनने की क्षमता है. लेकिन अगर पाउडर में एस्बेस्टस हो, तो वह निश्चित रूप से कैंसर का कारण बन जाता है.

डॉयचे वैले पर जुल्फिकार अबानी की रिपोर्ट -

डॉयचे वैले पर जुल्फिकार अबानी की रिपोर्ट -

टैल्क 1890 के दशक से मौजूद है. यह त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पादों, कॉस्मेटिक, उद्योग, सिरेमिक, छत बनाने, प्लास्टिक और कागज जैसी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है. बचपन में भले ही आपने इसका इस्तेमाल न किया हो, या आपके ऊपर इसका इस्तेमाल न किया गया हो, लेकिन बहुत संभावना है कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा. आमतौर पर हम इसे 'टैल्कम पाउडर' के नाम से जानते हैं.

अमेरिकाः एक्स-रे या सिटी-स्कैन 20 में एक कैंसर की वजह

1970 के दशक से ही कई शोध यह संकेत दे रहे हैं कि टैल्क शायद "कारसिनोजेनिक" हो सकता है, यानी कैंसर पैदा कर सकता है. इनमें कुछ शोध ऐसे भी थे जिन्हें टैल्क के सबसे बड़े निर्माता, अमेरिकी दवा कंपनी 'जॉनसन एंड जॉनसन' ने करवाया था. लेकिन कई विशेषज्ञ और अध्ययन कहते हैं कि टैल्क तभी निश्चित रूप से कैंसरजनक बनता है, अगर उसमें एस्बेस्टस मिला हो. 'जॉनसन एंड जॉनसन' का कहना है कि उसके टैल्क उत्पादों में एस्बेस्टस नहीं होता है.

एस्बेस्टस की तरह जानलेवा साबित हो रही सिलिका की धूल

फिर भी, कई अदालती मामलों और अरबों डॉलर के जुर्माने के बाद, 'जॉनसन एंड जॉनसन' ने 2020 की शुरुआत से टैल्क वाला पाउडर बनाना बंद कर दिया. अब वह कॉर्नस्टार्च से पाउडर बनाते हैं.

कहां से खरीदा जाता है टैल्क?

डीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट के दौरान पाया कि टैल्कम पाउडर को लेकर दशकों से चल रहे विवादों और कैंसर से जुड़े संभावित दावों के बावजूद लोग आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

तो अगर आप टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो त्वचा पर सूखापन महसूस करने या खुजली और दाने से बचने के लिए करते होंगे. आमतौर पर टैल्क दवा की दुकान से खरीदा जा सकता है.

सनस्क्रीन कैसे करती है आपकी त्वचा की सुरक्षा?

सुरक्षा के लिहाज से इससे कई बेहतर विकल्प भी हैं. जैसे कि आप कॉर्नस्टार्च से बना पाउडर ले सकते हैं. साल 2000 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक समीक्षा में यह निष्कर्ष सामने आया कि "सिर्फ कॉर्नस्टार्च वाला पाउडर ही ऐसा पाउडर है, जिसे अंडाशय कैंसर का कारक नहीं माना जाता है."

यह अध्ययन खासतौर पर पेरिनियम त्वचा से जुड़ा था. पेरिनियम, यानी जननांगों और गुदा के बीच की संवेदनशील त्वचा. यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई विशेषज्ञों को आशंका रही है कि पेरिनियम त्वचा पर टैल्कम पाउडर लगाने के कारण कई महिलाओं में अंडाशय कैंसर विकसित हुआ हो सकता है.

हालांकि, इस बात पर अब भी विवाद है कि टैल्क और अंडाशय कैंसर के बीच सीधा संबंध है या नहीं.

टैल्क "शायद" कैंसर कारक हो सकता है, जबकि एस्बेस्टस कैंसर कारक है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की संस्था 'अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी' (आईएआरसी) ने वर्ष 2024 में बताया था कि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक समूह ने टैल्क को मनुष्यों के लिए "संभवतः कैंसर कारक" के रूप में वर्गीकृत किया है. हालांकि, आईएआरसी ने चेतावनी भी दी कि यह निष्कर्ष कुछ सीमित प्रमाणों पर आधारित है. रिपोर्ट के अनुसार, इस निष्कर्ष के आधार थे:

- मनुष्यों में (विशेष रूप से अंडाशय के कैंसर में) सीमित प्रमाण मिले

- प्रयोगशाला के जानवरों पर किए गए परीक्षणों में पर्याप्त प्रमाण मिले कि टैल्क कैंसर पैदा कर सकता है

- जब टैल्क को मानव कोशिकाओं और प्रयोगात्मक प्रणालियों में परखा गया, तो इसमें ऐसे गुण पाए गए जो कैंसरजनक पदार्थों की मुख्य विशेषताओं से मिलते-जुलते थे

- अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "टैल्क की प्रत्यक्ष भूमिका पूरी तरह स्थापित नहीं की जा सकी."

1970 के दशक की शुरुआत में ही यह पाया गया था कि अंडाशय के ट्यूमर ऊतकों में टैल्क मिला. यह जानकारी 2019 में जर्नल 'एपिडेमियोलॉजी' में छपी एक टिप्पणी में दी गई.

उसी दौरान 'जॉनसन एंड जॉनसन' ने भी टैल्क और अंडाशय कैंसर के बीच का संबंध जांचने के लिए रिसर्चरों और वैज्ञानिकों को काम सौंपा. उनकी जांच में पाया गया कि अंडाशय के कैंसर ऊतकों में टैल्क के साथ एस्बेस्टस भी मौजूद था.

कातिल एस्बेस्टस को बैन क्यों नहीं करता भारत

एस्बेस्टस के कैंसर पैदा करने वाले गुणों पर अधिक स्पष्ट रूप से शोध मौजूद है. डब्ल्यूएचओ साफ तौर पर कहता है कि "एस्बेस्टस के सभी रूप इंसानों के लिए कैंसर कारक हैं."

सवाल: फिर एस्बेस्टस को सब जगह से हटा क्यों नहीं दिया जाता है?

जवाब: आईएआरसी के अनुसार, टैल्क में एस्बेस्टस के मिश्रण को सटीक रूप से मापना चुनौतीपूर्ण है. साथ ही, उद्योग और खनन कंपनियों के लिए भी लंबे समय से टैल्क उत्पादों में सेएस्बेस्टस निकालना मुश्किल रहा है. किचन में कई सारी ऐसी चीजें हर समय मौजूद रहती हैं जो हमें कैंसर भी दे सकती हैं. इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. यहां देखिए कौन सी हैं ये चीजें.

टैल्क को कैसे 'दूषित' करता है एस्बेस्टस?

खनन के दौरान एस्बेस्टस टैल्क में मिल सकता है. दोनों खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनके समान गुण होते हैं और ये अक्सर चट्टानों में आस-पास पाए जाते हैं.

दोनों में ही सिलिकन, मैग्नीशियम, लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाता है. हालांकि, एस्बेस्टस कभी-कभी टैल्क के अंदर ही बन जाता है. यह काफी सूक्ष्म जमाव और बड़े, अलग क्षेत्रों के रूप में मौजूद होता है.

इस मामले में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि टैल्क में एस्बेस्टस की मौजूदगी जांचने के लिए कोई मानकीकृत तरीका नहीं है. यहां तक कि एस्बेस्टस फाइबर और टैल्क फाइबर में अंतर पहचान पाना भी काफी मुश्किल है.

दिसंबर 2024 में अमेरिका के 'फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन' ने एक नए नियम का प्रस्ताव दिया. इसके तहत, टैल्क युक्त कॉस्मेटिक उत्पादों में एस्बेस्टस की पहचान और जांच के लिए मानकीकृत तरीके तय किए जाएंगे. हालांकि, यह केवल अमेरिका के लिए है और यह लेख लिखे जाने तक इन नियमों की समीक्षा ही हो रही थी.

एस्बेस्टस से 'दूषित' टैल्क कैंसर की वजह कैसे बनता है?

यह सांस लेते वक्त शरीर में प्रवेश कर सकता है. अगर एस्बेस्टस फाइबर सांस के जरिए फेफड़ों में चला जाए, तो यह कई साल तक वहां रह सकता है. अगर ये फाइबर सूजन और फिबरोसिस (दाग-धब्बे) पैदा करें, तो इससे कैंसर हो सकता है.

जख्मी ऊतक ठीक से फैलता या सिकुड़ता नहीं है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. यह फेफड़ों के कैंसर से जुड़ा एक प्रमुख लक्षण भी है.

खनन करने वाले लोग सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं. टैल्क की खानों में काम करने वाले लोग लगातार टैल्क और एस्बेस्टस फाइबर के संपर्क में आते हैं. सांस के जरिये ये शरीर में घुस सकता है. निर्माण उद्योग या प्लास्टिक उद्योग में काम करने वाले लोगों पर भी खतरा है.

यहां तक कि व्यक्तिगत उपयोग भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. अगर टैल्क के कण योनि के रास्ते गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब से होकर अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, तो अंडाशय कैंसर होने का जोखिम रहता है.

एस्बेस्टस वाला टैल्क किस प्रकार के कैंसर पैदा कर सकता है?

इससे मेसोथेलिओमा हो सकता है. यह ऊतक की एक पतली और सुरक्षात्मक परत का कैंसर है. यह परत फेफड़े, हृदय और अंडकोष जैसे कई अंगों को ढकती है.

इससे फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है. अगर टैल्क-एस्बेस्टस के फाइबर फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, तो यह कोशिकाओं में आनुवंशिक बदलाव कर सकते हैं. इससे ट्यूमर विकसित हो सकता है.

इसके अलावा अंडाशय कैंसर का भी खतरा है. यह एस्बेस्टस-टैल्क के इस्तेमाल से होने वाला सबसे ज्यादा दर्ज किया गया कैंसर है. साल 2018 में 'जॉनसन एंड जॉनसन' ने 22 महिलाओं को लगभग पांच अरब डॉलर का भुगतान किया था. इन महिलाओं ने दावा किया था कि 'जॉनसन एंड जॉनसन' के टैल्कम पाउडर के कारण उन्हें अंडाशय कैंसर हो गया. अक्टूबर 2025 में ब्रिटेन में भी इसी तरह का एक मुकदमा दायर किया गया है.

-द्वारिका प्रसाद अग्रवाल

कुन्तल के आश्रम चले जाने के बाद जो सूनापन हमारे परिवार में पसरा उसे किन शब्दों में बाँधा जाए! कुन्तल की माँ टूट सी गई. हर समय चुप रहने लगी, वे कई रात आंसुओं से भीगती हुई जागती रहती. उनकी बेचैनी को मैं भला कैसे समझ पाता? मैंने कुंतल को अपनी कोख में रखा नहीं था, मैंने उन्हें अपना दूध पिलाया नहीं था, मैंने उनकी तरह ‘होने वाली बहू’ की पायल की छम-छम सुनने की आशा नहीं की थी, मैंने पोते-पोतियों की उनके जैसी कल्पना और आनंदानुभूति नहीं की थी।

वे मुझसे नाराज़ भी रहने लगी- उन्हें बहुत लंबे समय तक मुझसे शिकायत बनी रही कि कुन्तल को विदा करने का निर्णय अचानक मैंने खुद क्यों ले लिया, उनको विश्वास में क्यों नहीं लिया ? उन्हें लगता था कि कुन्तल यदि कुछ दिन और रोक लिए जाते तो शायद रुक जाते. उन्नीस दिनों के प्रवास में कुन्तल से हम सबका जो भी वार्तालाप हुआ और मुझे उनकी जो भाव-भंगिमा दिखी-मुझे उनको शीघ्र मुक्त कर देना उचित लगा क्योकि वे वैराग्य के भावातिरेक से परिपूर्ण थे, उन्हें और अधिक रोकना उनके साथ अन्याय हो जाता और जैसे-जैसे समय बीतता, हम दोनों और अधिक तनावग्रस्त होते जाते। यद्यपि मैं उस निर्णय के पक्ष में नहीं था, बहुत क्षुब्ध था, लेकिन यह मैं जानता था कि इस दुर्धर्ष निर्णय को मुझे ही लेना होगा, उनकी माँ उतना कठिन निर्णय नहीं ले पाएगी इसीलिए अचानक ही मैंने उनका विदाई कार्यक्रम बनाया और सहज विधि से विदा कर दिया।

कुंतल का इस तरह परिवार से विमुख हो जाना हम सबको अखर गया। उन्होंने अपने जीवन की नई राह इतनी विचित्र चुनी थी कि हमारा भरोसा नहीं बन पा रहा था- वे आश्रम की कठिन डगर पर चल पाएंगे या नहीं! कहीं बीच राह से वापस लौट आए तो न यहाँ का रहेंगे, न वहाँ के ! प्रतिदिन मेरा मन ऐसे उपायों की तलाश में लगा रहता जिसके माध्यम से उन्हें घर-परिवार में वापस बुलाया जा सके।

-आर के जैन

दिल्ली में दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुंच गया है । आनंद विहार का AQI 426 दर्ज हुआ है जबकि

अभी तो दिवाली के पटाखे भी नहीं फूटे हैं और न तो पंजाब में इस बार कोई पराली जलाने की खबर है । फिर राजधानी की हवा में अचानक हुए इस दमघोंटू बदलाव की वजह क्या है?

दीवाली से पहले ही दिल्ली एक बार फिर गैस चैंबर बन चुकी है । हवा में घुला जहर इतना बढ़ गया है कि राजधानी का हर दूसरा इलाका ‘बेहद खराब’ से लेकर ‘गंभीर’ श्रेणी तक पहुंच चुका है । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की तरफ से रविवार सुबह को जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 274 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है ।

हालांकि कुछ ही घंटों में हालात और बिगड़ गए। सुबह 7 बजे आनंद विहार का AQI 426 तक पहुंच गया. वहीं आरके पुरम (322), विवेक विहार (349), अशोक विहार (304), बवाना (303), और जहांगीरपुरी (314) जैसे इलाके भी ‘बेहद ख़राब’ श्रेणी में रहे।

राजधानी की हवा में अचानक हुए इस दमघोंटू बदलाव ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है । कई लोगों को फिक्र है कि अभी तो दिवाली के पटाखे भी नहीं फूटे हैं तब हवा में ऐसा जहर घुल गया, फिर दिवाली के बाद दिल्ली का क्या होगा।

एक और सवाल यह भी उठ रहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाए जाने को एक बड़ी बताया जाता रहा है, लेकिन पंजाब में हालिया बाढ़ की वजह से सारे खेत डूब गए हैं। ऐसे में पराली जलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठाता तो फिर दिल्ली में सांसों पर आए इस संकट की वजह क्या है?

दरअसल दिल्ली की दमघोंटू हवा अब किसी एक वजह का नतीजा नहीं है बल्कि यह कई कारकों के मिले-जुले असर का परिणाम है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा वाहनों से निकलने वाले धुएं, सड़क की धूल, और औद्योगिक प्रदूषण का है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की कुल प्रदूषण लोड में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र का है… लगभग 15.6 प्रतिशत । वाहनों से निकलने वाला धुआं, धूल और औद्योगिक उत्सर्जन मिलकर वायु गुणवत्ता को तेजी से गिरा रहे हैं । इसके अलावा, दिवाली से पहले चलने वाले निर्माण कार्यों की धूल और कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियां भी हवा को ज़हरीला बना रही हैं।

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

कई इतिहासकारों का मानना है कि आतिशबाज़ी का विकास मूल रूप से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के प्राचीन लियुयांग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पहले प्राकृतिक ‘पटाखे’ बाँस के डंठल थे जिन्हें आग में डालने पर, बाँस में मौजूद खोखली हवा की थैली के ज़्यादा गरम होने के कारण ज़ोरदार धमाके के साथ फट जाते थे। चीनी लोगों का मानना था कि ये प्राकृतिक ‘पटाखे’ बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं।

किंवदंती है कि 600-900 ईस्वी के दौरान किसी समय एक चीनी रसायनज्ञ ने पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल को मिलाकर एक काला, परतदार पाउडर बनाया-जो पहला ‘बारूद’ था। इस पाउडर को खोखली बांस की छडिय़ों (और बाद में सख्त कागज़ की नलियों) में डाला गया और पहली मानव निर्मित आतिशबाजी बनी।

पटाखे 13वीं शताब्दी में यूरोप पहुँचे और 15 वीं शताब्दी तक धार्मिक उत्सवों और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए इनका व्यापक रूप से उपयोग होने लगा। इटली के लोग पटाखे बनाने वाले पहले यूरोपीय थे और यूरोपीय शासक विशेष रूप से ‘अपनी प्रजा को मंत्रमुग्ध करने और महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने किलों को रोशन करने’ के लिए पटाखों के इस्तेमाल के शौकीन थे।

शुरुआती अमेरिकी बसने वाले अपने साथ आतिशबाजी का शौक नई दुनिया में लेकर आए और आतिशबाजी सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस का हिस्सा थी-एक परंपरा जो हर 4 जुलाई को जारी रहती है जब हम जॉन एडम्स की आशा के अनुसार ‘इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक धूमधाम, परेड... अलाव और रोशनी के साथ" जश्न मनाते हैं। अमेरिकियों की जश्न मनाने की भावना बढ़ती रही और 18वीं सदी के अंत में, राजनेताओं ने अपने भाषणों में भीड़ को आकर्षित करने के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल किया।

यद्यपि 4 जुलाई अभी भी ‘बड़ा दिन’ है, फिर भी अमेरिकी लोग त्यौहारों, विशेष आयोजनों और ओलंपिक तथा सुपर बाउल जैसी खेल परम्पराओं के अवसर पर जश्न मनाने के लिए साल भर आतिशबाजी का उपयोग करते हैं।

आतिशबाज़ी मनोरंजन से न सिर्फ पैसा मिलता है, बल्कि मुस्कान भी आती है।

थंडर ओवर लुइसविले देश के सबसे बड़े आतिशबाज़ी प्रदर्शनों में से एक है और डर्बी फ़ेस्टिवल द्वारा किए गए एक आर्थिक अध्ययन से पता चला है कि थंडर स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए 56 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करता है।

लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा, जब आप आतिशबाज़ी के बारे में सोचते हैं, तो आपको चौथी जुलाई और हमारे देश की आज़ादी के जश्न की याद आती है। आतिशबाज़ी हमारे देश की शुरुआत से ही अमेरिकियों के साथ रही है और इसीलिए ्रक्क्र अमेरिकी परंपरा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अपना काम जारी रखेगी!

(अमेरिकन पायरोटेक्निक्स एसोसिएशन)

-शम्भूनाथ

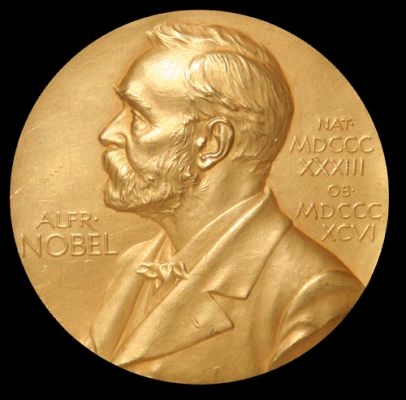

ऐसा नहीं है कि यूरोपीय लेखक या लैटिन अमेरिका-अफ्रीका के लेखक नोबेल की लालसा में रहते हैं या वे प्रबंधन का सहारा लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि नोबेल पुरस्कार की अपनी एक विश्वसनीयता है और इसकी विश्व मान्यता है। कोई अंगूर खट्टे हैं यह कहता रहे। कुछ ठोस कारण हैं जिनसे दुनिया के दो–चार करोड़ लोगों की भाषाओं के साहित्यकारों को नोबेल पुरस्कार मिल गया, पर 55-60 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी के किसी लेखक को आज तक नहीं मिला।

हिंदी में पुरस्कार छोड़ दीजिए, कभी इसपर भी वैचारिक मंथन नहीं हुआ कि हिंदी में श्रेष्ठ लेखन कैसे हो, व्यक्ति स्तर पर भी शायद सोचने की बहुत कम कोशिश हुई। यहां तक सोचा गया कि रवीन्द्रनाथ ने इट्स से मित्रता का फायदा उठाया या पश्चिम के दो लेखकों के बीच टाई हो गया इसलिए रवीन्द्रनाथ की झोली में पुरस्कार गिरा। ऐसी घडिय़ों में 17 वर्ष की उम्र से रवीन्द्रनाथ की यूरोपीय यात्रा में हुए उनके बौद्धिक एक्सपोजर और उनके लेखन के बड़े फलक को लोग भूल जाते हैं।

मुझे हिन्दी के मामले में नोबेल न मिलने के कुछ ये कारण फिलहाल समझ में आ रहे हैं जो जोखिम लेकर कह रहा हूं :-

1) हिंदी के प्रेमचंद, निराला जैसे कई महान लेखक अपने देश तक सीमित थे। वे अपने समाज के कई कट्टरवादी दबाओं के बीच लिख रहे थे। उन्हें आर्थिक अभावों की वजह से अपने को ज्यादा विकसित करने और बहुआयामी बनाने के अवसर नहीं मिले। हमारे महान लेखक औपनिवेशिक दबाओं के कारण एक हद तक विश्व साहित्य की प्रवृत्तियों के आगे नहीं पीछे चल रहे थे और सामान्यत: बाहर के प्रभावों के घेरे में थे।

2) हिंदी लेखकों को बांग्ला, मलयालम आदि भाषाओं के लेखकों की तरह तेज बौद्धिक शक्ति वाले पाठक वर्ग नहीं मिल सके। हमारे लेखक वैसी अनोखी सामाजिक हलचलें न पा सके। हिंदी लेखक गीली लकडिय़ों को सुलगाने में लगे रहे। सामान्यत: एक उद्बुद्ध और खुलेपन से भरा समाज ही बेहतर लेखक पैदा करता है। हम जानते हैं कि कट्टर व्यक्ति बड़ा लेखक तो क्या, अंतत: सामान्य लेखक भी नहीं बन सकता। कट्टरता और रचनात्मकता एक साथ संभव नहीं है।

3) हिंदी के ज्यादातर लेखक यूरोप में बने सिद्धांतों के अनुकरणकर्ता थे। इनसे अधिक दबाए गए, अधिक औपनिवेशिक शोषण से गुजरे और अभावग्रस्त समाज के लैटिन अमरीकी या अफ्रीकी लेखकों ने विदेशी प्रभावों से अपेक्षाकृत मुक्त होकर अपनी सोच और स्वतंत्र कल्पना से लिखा और वंचनाओं को व्यक्त किया।

प्रभाव और अनुकरण में फर्क है। हिंदी लेखकों ने अकसर अपना मॉडल बाहर से चुना, वे बाहर के उद्धरणों में फंसे रहे। इसलिए कमतर और कम अनोखा लिखा।अंग्रेजी में अनुवाद हो भी जाए तो आखिर हिंदी का चर्वितचर्वण नोबेल के निर्णायकों को क्यों पसंद आएगा! एक बड़ा भारतीय विजन चाहिए, केवल घटनाएं बदल देने से बड़ा साहित्य नहीं बनता।

एक उदाहरण है, हिंदी की जिन कृतियों पर लैटिन अमरीकी जादुई यथार्थवाद का असर है, वे मार्खेज जैसे लेखकों के काम से स्वाभाविक रूप से कमतर होंगी। हिंदी वालों को यह जितना अवाक करने वाला लगे, नोबेल के निर्णायकों को कितना प्रभावित करेगा!

4) हिंदी की विमर्शों की दुनिया से जो लेखन आ रहा है, वह हिंदी संसार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पर इसमें शॉर्टकट इतना अधिक है और यह इतना होमोजीनियस होता गया है कि साहित्यिक प्रयोग की उत्कृष्टता की दृष्टि से, यदि अंग्रेजी अनुवाद हो भी जाए तो क्या नोबेल पुरस्कार देने वालों को यह जरा भी आकर्षित कर सकता है?

-श्रुति व्यास

शांति, शांति तब तक ही रहती है जब तक वह स्वीकार्य है। जैसे ही सत्ता भारी पडऩे लगती है-प्रभावशाली, स्वार्थी और आत्ममुग्ध-शांति दरकने लगती है, टूटने लगती है। बेशक, शुरुआत के लिए यह एक उदास वाक्य है, लेकिन मौजूदा समय की सच्चाई यही है।

पश्चिम एशिया में जो ‘शांति’आई है, वह दो वर्षों की लगातार बमबारी के बाद आई है, ऐसे वर्ष जिन्होंने एक पीढ़ी को मिटा दिया और दूसरी को अपंग बना दिया। क्योंकि यह शांति भी पहली बार नहीं आई। कई बार पहले भी आई है, युद्धविराम के वस्त्रों में, कूटनीतिक भाषा में सजी-संवरी, और हर बार बिखर गई। इसलिए यह नई शांति आरंभ से ज़्यादा मरीचिका लगती है, एक क्षितिज जिसे हम लगातार नापते हैं, पर पहुँच नहीं पाते। और सच्चाई यह है कि यह शांति बनाई नहीं गई, मनवाई गई है—अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक दबाव और धमकियों से। यह मेल-मिलाप नहीं, प्रबंध-जुगाड़ है। एक शांति जो गले नहीं लगाई गई, थोप दी गई।

इस पल को समझने का एक ही तरीका है-यथार्थवाद (Realism) के सिद्धांत से, वही सिद्धांत जो आज की जनलुभावन और वैचारिक रूप से खोखली दुनिया को अभी भी समझा सकता है। यथार्थवादी हमेशा कहते आए हैं—युद्ध के बाद की शांति नैतिक नहीं होती, रणनीतिक होती है।

शांति वहीं टिकती है जहाँ शक्ति संतुलित रहती है; जहाँ कोई पक्ष इतना ताकतवर नहीं कि दूसरे को कुचल दे। युद्ध मेल-मिलाप से नहीं, थकावट से खत्म होते हैं। इस दृष्टि से, शांति एक ठहराव है, समाधान नहीं-‘नकारात्मक शांति,’ यानी बस खुले युद्ध का अभाव। शीतयुद्ध की ‘शांति’ भी यही थी-अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संतुलित भय का संतुलन। दुनिया शांत दिखती थी, पर सुरक्षित नहीं थी। उसी तर्क से देखें तो ट्रंप की यह शांति पूरी तरह फिट बैठती है, थकावट की उपज, समझ की नहीं; दबाव की देन, संवाद की नहीं। यह स्थिरता नहीं, सन्नाटा सुरक्षित करती है। और फिर आता है दृश्य का यथार्थवाद, जहाँ शांति अब विचार नहीं, प्रदर्शन है। इतिहास जब इस दौर को पढ़ेगा, तो पाएगा कि यह यथार्थवाद का नया संस्करण था-जो आदर्श या शक्ति पर नहीं, बल्कि ऑप्टिक्स पर टिका था। एक ऐसी कूटनीति जो reels और gram के लिए बनाई गई।

पश्चिम एशिया ने पहले भी कई बार ऐसी भोरें देखी हैं। हर दशक अपनी ‘नई सुबह’ लेकर आता है, पहले उसका उत्सव होता है, फिर विश्वासघात। 1978 के कैंप डेविड समझौते को ऐतिहासिक सफलता कहा गया था-अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ही मेज पर मिस्र और इजराइल के नेताओं को बैठाया था। अनवर सादात और मेनाखेम बेगिन ने हाथ मिलाया, नोबेल शांति पुरस्कार जीता, और सादात ने कुछ ही साल बाद जान गंवाई। मिस्र को अमेरिकी सहायता और कूटनीतिक प्रतिष्ठा मिली, पर अरब जगत में अपना स्थान खो दिया। पंद्रह साल बाद आए ओस्लो समझौते—व्हाइट हाउस के लॉन पर, कैमरों की रोशनी में, यित्ज़ाक राबिन और यासिर अराफ़ात मुस्कुराते हुए, बीच में बिल क्लिंटन इतिहास के गवाह बनकर। तालियाँ बजीं, नोबेल पुरस्कार फिर मिला, लेकिन शांति टिक नहीं पाई। रॉबिन की हत्या हुई, ओस्लो दूसरी इंतिफ़ादा में बदल गया, और दुनिया ने एक बार फिर सीखा कि हस्ताक्षर गोलियों से नहीं बचते। पश्चिम एशिया में शांति अक्सर स्थायित्व से पहले पुरस्कार जीतती है।

हर युद्धविराम एक नाटक की तरह शुरू होता है-उदात्त, प्रसारित, पर अल्पकालिक। इसीलिए आज की ‘नई शांति’ भी इतिहास बनेगी नहीं-बस इतिहास दोहराएगी, एक और झिलमिलाता क्षितिज, जिसे छूना असंभव है।

और इस बार भी सब कुछ उसी पैटर्न पर है—सिर्फ एक नए युग की रोशनी में, जहाँ दृश्य ही संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो यह सब एक अभियान है—नोबेल पुरस्कार की ओर उनका आत्मघोषित मार्च। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक भाषा में स्पष्ट कर दिया था कि इजऱाइल का युद्ध ‘बहुत लंबा’ चल चुका है। हमास से उनका संदेश और कठोर था-‘संधि मानो, नहीं तो सामना करो catastrophic catastrophe का।’ यह कूटनीति नहीं, अल्टीमेटम थी। 13 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप इजऱाइल पहुँचे, ठीक उसी समय जब ग़ाज़ा से अंतिम बंधक छोड़े जा रहे थे। टाइमिंग इतनी सटीक थी कि स्वाभाविक नहीं लगती। कनेस्सेट में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया, और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ तथा दामाद जैरेड कुशनर के लिए तालियाँ गूँज उठीं। दर्शक भी तयशुदा भूमिका में थे, लाल टोपी पहने, जिन पर लिखा था- Trump the Peace President. स्पीकर ने घोषणा की, ‘अगले साल के नोबेल के सबसे योग्य उम्मीदवार।’

और संसद बहस में नहीं, भक्ति में बदल गई। सांसदों ने एक स्वर में नाम पुकारा-‘ट्रंप, ट्रंप, ट्रंप।’ अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ‘यह नया मध्य पूर्व है-एक ऐतिहासिक सवेरा।’ वही वाक्य, वही लहजा, जो उन्होंने पहली बार अब्राहम समझौतों के दौरान कहा था।

यह किसी युद्ध का अंत नहीं, बल्कि उसके कथाकार का राज्याभिषेक था—इतिहास को लाइव रियलिटी शो में बदलता हुआ क्षण।

इजराइल में तालियों की बौछार के बाद ट्रंप मिस्र पहुँचे-शर्म अल-शेख में आयोजित ‘पीस इन द मिडिल ईस्ट’ शिखर सम्मेलन में केंद्र मंच पर।

वही पुराना रिसॉर्ट, जहाँ कूटनीति अक्सर नाटक जैसी लगती है। पीछे चमकता नारा-‘Peace in the Middle East’-एक चुनावी पोस्टर की तरह। हाथ मिलाना, हस्ताक्षर करना, फोटो खिंचवाना-सब था, सिवाय ईमानदारी के। ट्रंप ने भाषण दिया-स्वयं की प्रशंसा से भरा, नीति से खाली। यह शांति का प्रदर्शन था, ऊपरी चमक में सुंदर, गहराई में शून्य। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी अपनी भूमिका निभाई—ट्रंप को ‘शांति का व्यक्ति’ बताया, ‘दूरदर्शी नेतृत्व’ का गुणगान किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान द्वारा उन्हें नोबेल के लिए नामित करने का दावा किया। यह प्रशंसा नहीं, प्रहसन था, कूटनीति तालियों में सिमट गई थी। और जब कन्फेटी हवा में उड़ी और शैंपेन की खनक गूँजी, तो पीछे बस तमाशा बचा-न कोई रोडमैप, न स्पष्टता, न वह व्यावहारिकता जो भाषण को ज़मीन पर उतारती है।

-राहुल कुमार सिंह

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, खास कर मध्य छत्तीसगढ़, जहां धान उपज का रकबा और पैदावार अधिक है, वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में 23000 से अधिक प्रकार के धान बीजों का संग्रह है। इसके साथ दो बातें जोड़ कर देखना जरूरी है कि फसल-चक्र परिवर्तन और मिलेट्स पर भी जोर दिया जाता है, जो आवश्यक है तथा यह भी कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत सीमित रखना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

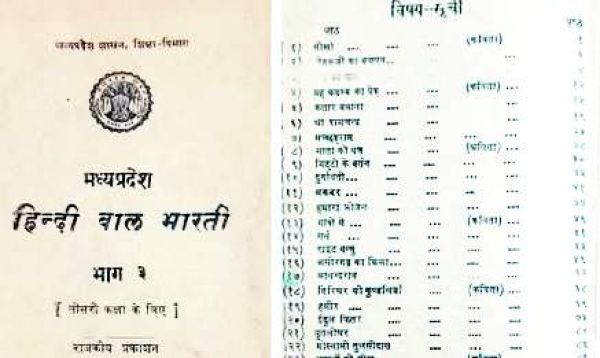

इस बीच छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी के कुल 2739 केंद्रों के माध्यम से 3100/ प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी निर्धारित है। याद आया कि हमने 1965-66 में ‘बालभारती’ कक्षा-3 में पाठ पढ़ा था-

आज रायपुर शहर में किसानों की बड़ी भीड़ थी। सभी बहुत खुश दिखाई देते थे। जिलाध्यक्ष की कचहरी के सामने एक मंडप बनाया गया था। सुन्दर बंदनवारों और झंडियों से मंडप खूब सजाया गया था। मंडप में सभा का प्रबन्ध किया गया था, वहाँ प्रमुख अधिकारी और नेतागण इक_े हुए थे। वहाँ आये हर व्यक्ति की जबान पर धमतरी के किसनसिंह का नाम था, क्योंकि आज का यह उत्सव उन्हीं के सम्मान के लिए हो रहा था।

परन्तु किसनसिंह का यह सम्मान किसलिए? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है?

इसका कारण यह था कि किसनसिंह ने अपने खेत में सबसे अधिक धान पैदा की थी। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। अच्छी बरसात होने पर धान के पौधों को रोपने के पन्द्रह-बीस दिनों बाद सभी ओर हरी-हरी धान लहलहाने लगती है। पौष माह में कटाई के बाद धान की फसल तैयार हो जाती है। साधारणत: एक एकड़ जमीन में दस बारह मन धान पैदा होती है। परन्तु किसनसिंह ने अपनी एक एकड़ जमीन में पच्चीस मन धान पैदा की। सारे किसानों को किसनसिंह की इस सफलता पर बड़ी खुशी हो रही थी। वे जानते हैं कि अपने खेतों में अधिक से अधिक अनाज पैदा करना सबसे बड़ी देश-सेवा है। इससे देश में संपत्ति बढ़ेगी और जनता को खूब अनाज मिलेगा। दूसरे देशों के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना होगा। इसलिए किसनसिंह ने जो कार्य कर दिखाया है, उसका महत्व बहुत अधिक है और इसीलिए आज उनका सम्मान किया जा रहा है।

सभा का समय होने पर जिलाध्यक्ष के साथ किसनसिंह मंडप में आये। उन्हें मंडप में आता देखकर सब लोग खड़े हो गये। वे मंच पर जाकर बैठ गये। फिर जिलाध्यक्ष ने अपना भाषण शुरू किया-

‘‘किसान भाइयों! आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ श्री किसनसिंह का सम्मान करने के लिए इक_े हुए है। देश में धान की फसल बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी-अभी एक नया तरीका बताया है। अपने जिले में भी इस साल बहुत से किसानों ने यही तरीका अपनाया है। इससे उन्हें बहुत लाभ भी हुआ है। जहाँ पहले एक एकड़ जमीन में दस या बारह मन धान पैदा होती थी, वहाँ इस तरीके से बीस-बीस मन तक धान पैदा हुई है। कुछ किसानों ने तो बाईस मन तक धान पैदा की है, परन्तु किसनसिंह इन सबसे आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने एक एकड़ जमीन में पच्चीस मन धान पैदा की है। आप सबकी ओर से मैं उनको बधाई देता हूं और उन्हें सरकार को ओर से एक हजार एक रुपये इनाम के रूप में भेंट करता हूँ।‘‘

इसके बाद जिलाध्यक्ष ने किससिंह को फूलों की माला पहनाई और रुपयों की थैली भेंट की। सभा में आये हुए सब लोगों ने तालियाँ बजाईं। तालियों की गडग़ड़ाहट समाप्त होने पर किसनसिंह ने अपना भाषण शुरू किया-

-अमिता नीरव