संपादकीय

भारत में इन दिनों चल रहा पूर्ण कुम्भ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जलसा है। इस मेले में दसियों करोड़ लोगों के पहुंचने का आसार है, और हिन्दू मान्यताओं के मुताबिक इस बार का कुम्भ 144 बरस में एक बार होता है, इसलिए भी केन्द्र और राज्य सरकार ने इस धार्मिक आयोजन पर हर किस्म का खर्च करना तय किया है। यहां दसियों करोड़ लोग पहुंचेंगे, इसलिए कुछ गिने-चुने लोगों के बर्ताव से इसकी सफलता या असफलता, इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे कुछ लोगों के चाल-चलन पर तो रौशनी पड़ती ही है। वहां से जितने किस्म के वीडियो निकलकर बाहर आ रहे हैं, वे पूरी तरह गढ़े हुए नहीं हैं, और अब तक ऐसी कोई शिकायतें भी सामने नहीं आई हैं कि लोगों ने कोई नाटक रचकर कुम्भ को बदनाम करने की कोशिश की हो। हर दिन दस-बीस ऐसे नए वीडियो देखने मिल रहे हैं जिनमें साधू दिखने वाले लोग कुम्भ की सार्वजनिक जगहों पर, और लोगों के बीच खुलकर गालियां बक रहे हैं। वे कैमरों के सामने गालियां दे रहे हैं, अपने चिमटे लेकर लोगों को दौड़ाते हुए गालियां दे रहे हैं, किसी मुस्लिम फेरीवाले को कई साधू लात मार-मारकर भगा रहे हैं कि मुस्लिम यहां पर आया कैसे?

अब सवाल यह उठता है कि अपने आपको साधू या संन्यासी कहने और दिखाने वाले लोग जो कि कहने के लिए पारिवारिक और सांसारिक जीवन की मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, वे किस तरह नाराज होने पर पल भर में दूसरों की मां-बहन से अपना रिश्ता जोडऩे की गालियां देने लगते हैं? वैराग्य से पल भर में सेक्स तक पहुंच जाने की उनकी जुबान उन्हें क्या साबित करती है? हम यहां पर साधुओं के हुलिए में गांजा पीते दिखने वाले अनगिनत लोगों की बात नहीं करते, क्योंकि हिन्दुस्तान में गांजा चाहे जितना भी गैरकानूनी क्यों न हो, वह अनंतकाल से प्रचलन में रहा है, और हिन्दू धर्म से जुड़े हुए संन्यासी-बैरागी सार्वजनिक जगहों पर, मठ-मंदिर में, और चबूतरों पर खुलेआम गांजा पीते दिखते हैं, और इसे हिन्दू धर्म के रीति-रिवाज का एक हिस्सा मान लिया गया है। वैसे भी हम बीच-बीच में यह सवाल उठाते रहते हैं कि क्या शराब के अतिसंगठित कारोबार की पकड़ और जकड़ से बाहर निकलकर सरकार को गांजे जैसे कम नुकसानदेह और सस्ते नशे को कानूनी नहीं बनाना चाहिए?

खैर, हम कुम्भ की चर्चा को गांजे तक केन्द्रित रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक मौका ऐसे किसी एक मुद्दे के मुकाबले बहुत अधिक बड़ा है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूपी की भाजपा सरकार के हिन्दुत्व के एजेंडे से परे उत्तरप्रदेश ने कुम्भ का इस्तेमाल दुनिया भर से एक धार्मिक पर्यटन को जुटाने में भी किया है। कुछ अरसा पहले यूपी के अयोध्या में शुरू हुए राम मंदिर ने प्रदेश को करोड़ों नए पर्यटक दिए हैं, और कुम्भ दसियों करोड़ नए पर्यटक दे रहा है। यह बात तो समझना बड़ा आसान है कि अयोध्या या कुम्भ जाने वाले धर्मालु पर्यटक या सैलानी इन जगहों से परे भी कुछ दूसरी जगहों पर जाते होंगे, राज्य के बने हुए बहुत किस्म के सामान खरीदते होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एकदम से छलांग लगाकर आगे बढऩे में मदद मिलेगी, मिल रही है। उत्तरप्रदेश सरकार अपने राजनीतिक और धार्मिक मकसद में बहुत हद तक कामयाब रही है कि बिना किसी बहुत बड़े हादसे के अब तक दस करोड़ या उससे अधिक लोग वहां आकर लौट चुके हैं।

ऐसे में सरकार के इंतजाम में तो लोगों को बदनामी नहीं दिलाई, जिन लोगों को कुम्भ में स्वाभाविक भागीदार माना जाता है, वैसे भगवाधारी कुछ लोगों ने वीडियो बनाने वाले लोगों की मौजूदगी में जैसी गंदी जुबान इस्तेमाल की है, जैसी साम्प्रदायिकता दिखाई है, उससे वैराग्य के पाखंड का भांडाफोड़ होता है। आज भगवा पहने किसी को भी इस देश में साधू-संन्यासी मान लिया जाता है, और उसे बाबा कहना शुरू कर दिया जाता है। उनके मुंह से जब मां-बहन की गालियां झड़ते वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो समझ पड़ता है कि इनकी दाढ़ी-मूंछ, भगवा और भभूत, रूद्राक्ष और चिमटा-कमंडल के पीछे इनकी वही आदिम हिंसा कायम है, और जरा सा मौका मिलते ही वह भभूत चीरकर सतह पर आ जाती है। इसलिए किसी भी कुम्भ के मुकाबले इस बार वीडियो-कैमरे कुछ अधिक हैं, अधिक यूट्यूब चैनल हैं, और सोशल मीडिया पर बनने और फैलने वाली रील्स भी एक नई पेशकश है। इसलिए हो सकता है कि हमेशा से साधू-संन्यासियों के चोले में कई ऐसे लोग रहते आए हों, लेकिन अब वे वीडियो पर अधिक कैद हो रहे हैं, और उनके वीडियो अधिक फैल रहे हैं। यह एक किस्म से अच्छी बात इसलिए है कि लोगों की पोशाक से उनके बारे में धारणा बनाई जाती है, वह इससे टूट रही है, और सकारात्मक या नकारात्मक, किसी भी तरह के मजबूत पूर्वाग्रह रहने भी नहीं चाहिए।

फिलहाल एक सामान्य सी जिज्ञासा यह पैदा होती है कि प्रचलित धारणा के मुताबिक अगर कुम्भ के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, तो फिर संगम में तो अब पानी बचना ही नहीं चाहिए था, पाप ही पाप रह जाना था, और बाद में वहां पहुंचने वाले लोगों को सिर्फ पाप में ही डुबकी लगाना नसीब होना था। लेकिन धर्म पापमुक्ति को जितनी आसान बताता है, वह उतनी आसान रहती नहीं है। इसलिए किसी डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे ऐसी सोच लोगों को आगे पाप करने का एक हौसला दे सकती है, कुम्भ जैसे आयोजनों के साथ जुड़ी ऐसी जनमान्यताओं से उबरने की भी जरूरत है। तमाम धर्मों में ऐसी मान्यताएं बुरा काम करने वाले लोगों को आत्मा धोने की सहूलियत देती हैं, लेकिन समझदारों को कुम्भ के ऐसे किसी संभावित इस्तेमाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसी कोई भी सी सहूलियत नहीं दे सकता, और धर्म के नाम पर कारोबार करने वाले लोग जरूर ऐसा झांसा बनाए रखते हैं। इसलिए कुम्भ जाने वाले लोग धार्मिक आस्था से जरूर जाएं, या सैलानी की जिज्ञासा से पहुंचें, लेकिन एक डुबकी से पापमुक्ति जैसे झांसे में न आएं, अपने कर्म ही ठीकठाक रखें।

मध्यप्रदेश में सरकारी अफसरों का रूख वहां के मंत्रियों का चेहरा देख-देखकर तय होता है, और लोकतंत्र में सरकार का बहुत सारा काम तो अफसरों के रूख के मुताबिक ही होता है, या नहीं होता है। अब जैसे सरकार का रूख कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ है, तो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम के लिए दी गई इजाजत भी उसी हिसाब से ढल जाती है। इंदौर जिले में कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की आमसभा के लिए सरकारी कॉलेज के मैदान को मांगा, और लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत भी। इस पर एसडीएम की तरफ से जो अनुमति दी गई है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प शर्त दिख रही है, कि कार्यक्रम के समय घोषणा करने के दौरान कोई भी राजनैतिक व धर्मविरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। राहुल गांधी सांसद हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और देश के एक प्रमुख नेता हैं। अब अगर उनके कार्यक्रम की इजाजत में राजनीतिक भाषण प्रतिबंधित रखा जाएगा, तो वे भाषण क्या देंगे? क्या संसद में किसी को बोलने की इजाजत देने के पहले यह कहा जा सकता है कि वे देश के मुद्दों पर नहीं बोलेंगे?

इस मध्यप्रदेश का एक दूसरा आदेश इसी के टक्कर का है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने अडानी कंपनी के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण को लेकर एक आदेश निकाला है जिसमें जिला दंडाधिकारी की हैसियत से हुक्म दिया गया है- जिला छिंदवाड़ा की तहसील हर्रई की समस्त राजस्व सीमाओं में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वॉट्सऐप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से बांध निर्माण से संबंधित संदेश/वीडियो पोस्ट किया जाना अथवा भ्रामक खबरें प्रसारित करना प्रतिबंधित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कलेक्टर ने इस आदेश को आम जनता को संबोधित रखा है, और लिखा है- चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए, इसलिए यह एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह बांध सर्वे कार्य से लेकर बांध निर्माण कार्य संपन्न होने तक की अवधि तक लागू रहेगा।

ये दोनों आदेश मध्यप्रदेश सरकार के राजनीतिक रूख को बताते हैं। एक आदेश में राहुल की सभा में राजनीतिक बात न होने का हुक्म दिया गया है, तो दूसरे में अडानी के बांध के लिए जमीन अधिग्रहण के पहले से लेकर बांध निर्माण कार्य संपन्न होने तक के लिए पूरी तहसील में किसी भी तरह के मैसेज या वीडियो पर इस बारे में कुछ कहने पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर ने इस तहसील के हर नागरिक के गले में एक-एक फंदा डालकर उसे इतना टाईट कर दिया है कि अडानी के खिलाफ कोई आवाज न निकले, बस सांस लेने जितनी जगह बनी रहे। हमारी याद में यह हिन्दुस्तान का अकेला ऐसा गला घोंटने वाला आदेश होगा जो कि भूमि अधिग्रहण के पहले से लागू हुआ है, और बांध निर्माण पूरा हो जाने तक लागू रहेगा! क्या यह किसी किस्म का लोकतंत्र कहा जा सकता है? कोई कंपनी, कोई उद्योगपति सरकार के चहेते हो सकते हैं, लेकिन क्या उनकी गुलामी करने में सरकार लोकतंत्र का ही गला घोंट दे? आज जिस वक्त हम यह संपादकीय लिख रहे हैं, उसी वक्त एमपी में कांग्रेस पार्टी ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉ.भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि, महू में शुरू कर रही है। पूरी पार्टी यहां मौजूद रहेगी, और कांग्रेस ने यहां एक लाख लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया है। 2023 में विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस का इस प्रदेश में यह पहला बड़ा कार्यक्रम है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस कार्य समिति के सारे सदस्य इसमें रहेंगे, और मंच से कोई भी राजनीतिक भाषण होने पर यह अनुमति खुद ही निरस्त हो जाएगी!

सरकारी अफसरों को किसी पार्टी के कार्यकर्ता, या इंडस्ट्री के मुलाजिम की तरह काम करने के पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि वे इन बातों के लिए किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तलब भी किए जा सकते हैं। लेकिन अकेले इसी प्रदेश के ऐसे दो अफसर यह कर रहे हों, ऐसा भी नहीं है। बहुत से प्रदेशों में अतिउत्साही अधिकारी, अपनी न जाने किस किस्म की आत्मरक्षा के लिए खुशामदखोर होकर जनविरोधी काम करने लगते हैं, और प्रजा को दुलत्ती मारकर सत्ता की चापलूसी करने लगते हैं। अब अडानी का बांध अगर बीस बरस में बनेगा, तो इन बीस बरसों में भी उस तहसील के लोगों को बांधी की जमीन से लेकर बांध निर्माण तक कुछ कहने का कोई हक नहीं रहेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने का ऐसा भयानक काम शायद ही कहीं और याद पड़ता हो। इस आदेश को देखकर वैसे तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की पुरानी इमारत, और संसद की नई इमारत, इन दोनों के मुंह से आह के साथ यह निकलना था कि हे धरती तू फट जा, और हमें समा ले।

लेकिन हमारा ख्याल है कि न सिर्फ ये दो अफसर, बल्कि इनकी ‘जात’ के इनके सरीखे बाकी अफसर भी किसी अदालती धिक्कार को सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा के सुबूत की तरह सीने पर टांगकर घूमेंगे, और शहादत के अंदाज में सत्ता को यह समझाएंगे कि उसके लिए वे किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए एक पैर पर खड़े हैं। उनका बस चलेगा तो अपने ऐसे आदेशों के लिए वे महीना-पन्द्रह दिन जेल भी काट आएंगे, और उसे भी अपने गोपनीय प्रतिवेदन में उपलब्धियों के कॉलम में दर्ज करवाएंगे। जब भारतीय लोकतंत्र में नीचे से ऊपर तक सत्ता पर बैठे हुए लोग संविधान की हेठी करने में जुटे हुए हों, तब किसी गरीब या कमजोर के लिए इंसाफ पाने की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है, खासकर तब जब वह किसी ताकतवर के जुल्म के सामने कमजोर को इंसाफ मिलने की हो। अब भला एक तहसील की जनता का क्या हक बनता है कि वे अडानी के किसी बांध के बारे में मुंह भी खोलें! ऐसे तमाम मुंह कलेक्टर के आदेश वाले पन्नों से ठूंस-ठूंसकर भर दिए जाएंगे, और कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जब बांध पूरा हो जाएगा, उसके बाद मुंह में ठूंसे कागज निकाले भी जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ अरसा पहले, देख रहा है बिनोद, यह लाईन बड़ी चली थी। हम सोच रहे हैं कि, देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, यह लाईन भी चलनी चाहिए, और उससे हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भविष्य के इतिहास में दर्ज होने वाले अपने नाम की थोड़ी-बहुत फिक्र होने लगे।

कल की दो घटनाएं यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि समाज में पैसों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि कानून और सरकार भी बेबस हो गए हैं। भिलाई के एक रिहायशी अहाते में एक कार से पहुंचे आधा दर्जन रईसजादों से जब गार्ड ने रजिस्टर पर नाम लिखने कहा तो उन्होंने कार से उसे कुचल डाला। एक दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें किसी और जगह छत्तीसगढ़ में ही कुछ दूसरे रईसजादे एक कार दौड़ाते हुए शहरी इलाके में घूम रही बाघिन का पीछा कर रहे हैं, बुरी तरह से रात में कार की रौशनी में उसे दौड़ा रहे हैं, और जब कार बहुत पास पहुंच जाती है, तो उसे कूदकर एक दीवार पर चढऩा पड़ता है, और उसे समझ नहीं पड़ रहा है, दूसरी तरफ कार से पीछा करते हुए भी जो लोग वीडियो बना रहे थे, वे कार से निकलकर कूद-कूदकर तस्वीरें खींच रहे हैं, और वीडियो बना रहे हैं। और राष्ट्रीय पशु को यह समझ नहीं पड़ रहा है कि वह क्या करे?

भिलाई में गार्ड को जिन लोगों ने कुचला, वे, कम से कम गाड़ी चलाने वाला एक व्यक्ति किसी ट्रांसपोर्टर परिवार का बताया जा रहा है। ऐसे में साथ में घूम रहे युवक-युवतियों की बददिमागी का अंदाज लगाया जा सकता है। हम अलग-अलग शहरों में आए दिन इस तरह के वीडियो देखते हैं जब देर रात तक गैरकानूनी तरीके से चलते हुए शराबखानों से निकलते पैसेवाले लडक़े-लड़कियों की किसी और टोली से मारपीट होती है, और पुलिस और प्रशासन का मानो वहां कोई असर ही नहीं रहता। तमाम सडक़ों पर यह देखने में आता है कि जितनी बड़ी गाड़ी में लोग चलते हैं, उनकी बददिमागी उसी अनुपात में रहती है। इंसान की ताकत के साथ मानो गाड़ी का हॉर्सपॉवर जुडक़र उन्हें और अहंकारी बना देता है। ऐसे ही लोग बड़ी-बड़ी गाडिय़ों में आड़ी-तिरछी नंबर प्लेट लगवाते हैं, ऊपर बड़ी-बड़ी लाईटें लगवाते हैं, सायरन और हूटर लगवाते हैं, और अंधाधुंध रफ्तार से गाडिय़ों को दौड़ाते हैं। सार्वजनिक जीवन में ऐसा लगता है कि ओहदे और दौलत की जितनी ताकत जिसके पास है, उसके उतने ही अधिक विशेषाधिकार इस लोकतंत्र में हो गए हैं। ऐसे लोग दारू या दूसरे किस्म के नशे में दूसरों को कुचलने के लिए तैयार रहते हैं, और साथ-साथ अपने से कमजोर लोगों को भुनगों जैसा समझते हैं, जैसा कि कल भिलाई में एक कॉलोनी के गार्ड को समझ लिया गया, उसे सबक सिखाने के लिए गाड़ी से कुचल दिया गया, और आज अभी कुछ मिनट पहले उसके वेंटिलेटर पर रहने की खबर भी है, और मर जाने की भी।

दरअसल ओहदे और दौलत की ताकत इतनी अधिक रहती है कि सत्ता चलाने वाले नेता उन्हें साथ रखना पसंद करते हैं। ऐसे में छोटे अफसरों का यह हौसला भी नहीं रहता कि ताकतवर लोगों पर हाथ डालें। आज भी पुलिस तक जब किसी गुंडागर्दी या अराजकता की शिकायत पहुंचती है, तो जुर्म की गंभीरता आंकने से पहले पुलिस यह देखती है कि जुर्म की तोहमत किस पर लग रही है। अगर यह सिर्फ पैसों की ताकत वाले पर है, तो पुलिस के बहुत से लोग ऐसे मुजरिम परिवार को दुधारू गाय मानकर चलते हैं। अगर यह तोहमत किसी राजनीतिक ताकत वाले के खिलाफ रहती है, तो पुलिस का रूख यह रहता है कि मामला कैसे-कैसे नहीं बने। यह सिलसिला आम जनता को आम भी नहीं, गुठली मानकर चलता है, और आज अधिकतर मामलों में कोई कार्रवाई तभी होती है जब मुजरिम ताकतवर न हो, या उसके खिलाफ पुख्ता वीडियो-सुबूत हों जिन्हें नकार पाना आसान न हो। यह व्यवस्था समाज में पैसे और ताकत की वजह से छाई हुई एक गैरबराबरी का खतरा बताती है जिसमें गरीब और कमजोर के किसी भी तरह का इंसाफ पाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

कोई भी देश-प्रदेश अगर जुर्म कम करना चाहते हैं, तो उन्हें ताकतवर तबके की बददिमागी से उपजे हुए जुर्म पर रोक लगानी ही होगी। ताकत से चाहे अफसरों पर खतरा पैदा होता हो, या उनसे कमाई की गुंजाइश हो, अगर ताकत की बददिमागी को बिना सजा जारी रखने दिया जाएगा, तो वह और लोगों पर भी निकलेगी। आज वह एक कॉलोनी के गार्ड को कुचल रही है, कल वह किसी पुलिस वाले को कुचलेगी, और इसके बाद अधिक ताकतवर लोग कम ताकतवर लोगों को कुचलेंगे। आज भी सडक़ों पर जिस तरह का आतंक ताकतवर लोग दिखाते हैं, उनकी बिगड़ैल औलादें दिखाती हैं, वह बहुत ही खतरनाक नजारा रहता है। लोग अपनी बड़ी गाड़ी की ताकत से दूसरे लोगों से यह सहज सवाल करते हैं- जानता नहीं मेरा बाप कौन है?

ताकत की ऐसी गुंंडागर्दी पर रोक लगाने के लिए सत्ता में एक इंसाफ की समझ जरूरी होती है, और लोगों को बराबर मानकर चलने के लोकतांत्रिक मूल्य भी जरूरी होते हैं। इसके बिना ऐसे देश-प्रदेश पूरी तरह से असभ्य होते हैं, और खतरनाक भी होते चलते हैं। हम पहले भी दर्जनों बार इस बात की वकालत कर चुके हैं कि जिस जुर्म के लिए किसी गरीब को दो बरस की कैद होनी है, तो वही जुर्म अगर ताकतवर करे, तो उसे चार बरस की कैद होनी चाहिए, और अगर वह किसी कमजोर के खिलाफ करे तो छह बरस की। जब तक इंसाफ इस किस्म के एक अनुपात को लेकर नहीं चलेगा, तब तक असमानता से भरापूरा हिन्दुस्तान जैसा लोकतंत्र सबसे कमजोर को कभी इंसाफ नहीं दे सकेगा। पुलिस, गवाह, सुबूत, वकील, और अदालतें, इन तमाम जगहों पर पैसा सिर चढक़र बोलता है, और गरीब या कमजोर के खिलाफ ये तमाम ताकतें लग जाती हैं। इसलिए समाज के लोगों को भी सत्ता पर यह दबाव बनाकर रखना चाहिए कि ताकत की हिंसा को खत्म किया जाए। आमतौर पर ताकत की हिंसा के सुबूत खत्म किए जाते हैं, ताकि ताकत पर आंच न आए।

हर दिन के अखबार ऐसी खबरों से पटे रहते हैं कि जिसकी जो सरकारी जिम्मेदारी रहे, उसके ठीक खिलाफ जाकर लोग जुर्म करते दिखते हैं। आज ही की कुछ खबरों को लें, तो लोगों को ठगने के लिए, ठगी का पैसा कुछ फर्जी बैंक खातों में डालकर उसे कहीं और पहुंचा देने के लिए इस्तेमाल हो रहे सैकड़ों बैंक खाते पकड़ाए हैं, और इनमें बैंक अफसरों की मिलीभगत (वैसे मिलीमौलाना, या मिलीपादरी कहना चाहिए क्या?) सामने आई है। जिन लोगों को बैंक के काम के लिए तनख्वाह मिलती है, वे बैंक को लुटेरों के हाथ बेच रहे हैं। कल ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक सडक़ का वीडियो सामने आया जिसमें बिना वर्दी के एक पुलिस अधिकारी सडक़ के बीच मोटरसाइकिल का यूटर्न ले रहा है, और पीछे से आ रही एक दुपहिया आकर उससे टकरा जाती है। दुपहिया चला रही महिला को यह पुलिसवाला घूंसे मारता है, और गालियां देता है, इसके बाद वहां से चले जाता है। जिस पुलिस के जिम्मे कानून व्यवस्था रहती है, वह इस किस्म की असभ्य और गैरकानूनी हरकत करता है। एक और खबर बताती है कि टोल टैक्स नाके पर सरकार और नाका ठेकेदार के लिए नगद वसूली सॉफ्टवेयर बनाने वाला उसमें ऐसी गड़बड़ी करता है कि नगद वसूली की फर्जी रसीद निकलती है, और सरकार का हिस्सा उसे जाता ही नहीं, पूरा पैसा टोल नाका ठेकेदार कंपनी को चले जाता है, और यह धोखाधड़ी सौ करोड़ से अधिक की हुई है। जिस सॉफ्टवेयर बनाने वाले को सरकारी टैक्स की हिफाजत का ध्यान रखना था, उसने धोखाधड़ी और जालसाजी का पुख्ता इंतजाम रखा। ऐसे मामले हर दिन सामने आते हैं जिनमें दिखता है कि बाड़ ही खेत खाने लगी है, किसी बाहरी की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए?

जब दुश्मन घर के भीतर हो, जब चौकीदार ही चोर बन जाए, जब जनता के पैसों पर पलने वाले अधिकारी-कर्मचारी जनता के हक के साथ धोखाधड़ी, और जालसाजी करने लगें, तो क्या ऐसे लोगों को सजा देने के लिए अलग से कुछ कानून नहीं बनना चाहिए? क्या मौजूदा कानून में और अधिक कड़ाई नहीं बरतना चाहिए? क्या ऐसे लोगों की जमीन-जायदाद को जब्त करके सरकार को लगाए गए चूने की रिकवरी नहीं करनी चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल इस देश में रोजाना हो रहे जुर्म को लेकर उठते हैं। कहीं राह चलता कोई आदमी किसी महिला से बलात्कार करे, तो उस पर जितनी सजा का इंतजाम हो, उससे कई गुना अधिक सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो कि शिक्षक होते अपनी छात्राओं से ऐसा करें, या खेल प्रशिक्षक होते हुए अपनी खिलाड़ी के साथ ऐसा करें। जिन लोगों के हवाले सरकारी कामकाज और उनसे जुड़े हुए अधिकार रहते हैं, उनके किए हुए जुर्म अधिक सजा के हकदार रहने चाहिए।

भारत में पता नहीं कैसे लोगों के मन में इस किस्म के जुर्म के लिए खौफ एकदम ही खत्म हो गया है। कहने के लिए तो देश की आबादी का तकरीबन पूरा ही हिस्सा अपने को धर्मालु मानता है, तरह-तरह के धार्मिक पाखंड भी करता है, नैतिकता की बातें कहने वाले प्रवचनकर्ताओं को सुनने के लिए घंटों बैठता भी है, धार्मिक प्रतीक पहनता है, पापमुक्ति के हर किस्म के औजारों का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन फिर अपनी हर किस्म की ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल करके जुर्म भी करता है। धर्म और जुर्म का यह तालमेल गजब की संगत दिखाता है। जिस तरह संगीत में दो अलग-अलग वाद्ययंत्रों के बीच जुगलबंदी होती है, ऐसे ही हिन्दुस्तान में (और बाकी दुनिया में भी) जुर्म और धर्म की जुगलबंदी देखने लायक रहती है। गॉड फादर जैसी फिल्म देखें, तो माफिया सरगना धार्मिक भावना से लबालब दिखते हैं, चर्च जाते हैं, अपने ही किए हुए कत्ल की लाश के कफन-दफन के वक्त धार्मिक संस्कार के लिए मौजूद रहते हैं, और ईसा मसीह को याद करते हैं। छत्तीसगढ़ में दो दिन पहले एक ही दिन में दो अलग-अलग जगहों पर दो पतियों ने अपनी-अपनी पत्नियों को मार डाला, दोनों पतियों के नाम में राम का नाम था, और उनके पिताओं के नाम में भी राम का नाम था। राम के नाम ने किसी भी जुर्म से नहीं रोका। इसी तरह सरकारी नौकरी के नियम किसी को भ्रष्टाचार से नहीं रोक रहे, और रिश्वत जैसे जुर्म से बहुत आगे बढक़र जो लोग धोखाधड़ी और जालसाजी के दर्जे की साजिश तैयार करते हैं, उनके मन में भी न सरकारी नियमों का खौफ रहता, न अदालती सजा का, और न ही अपने धर्म का। बल्कि धर्म तो अधिकतर मामलों में लोगों को पाप और बुरे काम करने का हौसला देता है क्योंकि वह पापमुक्ति से लेकर प्रायश्चित तक के लिए तरह-तरह के इलाज और समाधान सुझाता है। कहीं गंगा में डुबकी लगाई जा सकती है, कहीं चर्चा में जाकर कन्फेशन चेम्बर में अपराध माना जा सकता है, और कहीं मस्तान भी हाजी बनकर जुर्म जारी रख सकता है। तकरीबन तमाम धर्म ऐसी लॉंड्री सेवा मुहैया कराते हैं। इसलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से किसी धार्मिक सीख या नसीहत की वजह से बेहतर इंसान बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती, और कानूनी बंदिशों को तोड़ते हुए जुर्म करने, और बच जाने की सहूलियतों पर लोगों का अपार भरोसा भी है।

ऐसे में समाज और सरकार दोनों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि मुजरिम और पापी के लिए कुछ खास इंतजाम किया जाए। सरकार तो सिर्फ जुर्म पर सजा दे सकती है, लेकिन धर्म के ठेकेदार पापियों के लिए भी कुछ रोक-टोक तय कर सकते हैं। बहुत से मामलों में इन दोनों की जरूरत है। कानून अपना काम करे, और धर्म अपना। हम रोज ही सडक़ों पर ऐसे बहुत से लोगों को नियम-कानून तोड़ते, और जुर्म करते देखते हैं जो कि अपनी गाडिय़ों पर धर्म के निशान लगाकर चलते हैं, धार्मिक नारे लिखवाकर चलते हैं, या अपने बदन पर धार्मिक प्रतीक पहने रहते हैं। जाहिर है कि उनके हर गलत काम से उनके धर्म की भी बदनामी होती है, और देश-प्रदेश के कानून तो टूटते ही हैं। धर्म के ठेकेदारों को भी अपने लोगों के गलत काम और जुर्म पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए, और उन पर सार्वजनिक रोकटोक भी लगानी चाहिए। किसी धर्म और उसके ईश्वर का सम्मान भला कहां बच जाता है जब पुख्ता साबित हो चुके मुजरिमों के लिए भी उनके दरवाजे खुले रहते हैं? जिस तरह किसी भ्रष्ट को सरकारी सेवा से निकालने का कानून है, उसी तरह बुरे मुजरिमों को धर्म से बाहर करने का भी एक रिवाज होना चाहिए। इटैलियन माफिया के बारे में पोप सोच लें, इस्लामी आतंकी हत्यारों के बारे में कोई इमाम सोच ले, और पत्नी को मारकर टुकड़े करके कुकर में पकाने वाले हिन्दू के बारे में शंकराचार्य सोच ले, क्योंकि ये लोग सेवा नियमों से बंधे हुए सरकारी कर्मचारी तो हैं नहीं, धर्मालु मुजरिम जरूर हैं। सरकार और समाज दोनों ही अपने-अपने पैमाने कड़ाई से लागू न कर पाएं, तो फिर उनकी सत्ता ही क्या है, क्या ख्याल है? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

चारों तरफ से आती खबरों में दो किस्म की खबरें सबसे ऊपर दिखती हैं, एक तो तरह-तरह की उम्र के लोग खुदकुशी कर रहे हैं। इनमें गरीब भी हैं, मध्यवर्गीय भी हैं, और संपन्न लोग भी हैं। दूसरी तरफ हर दिन ही अनगिनत मामले ऐसे वैध-अवैध संबंधों के आ रहे हैं जिनमें लडक़े-लडक़ी के बीच देहसंबंध बने, और फिर शादी का वायदा करके शादी न करने जैसी शिकायत हो गई, और फिर कुछ मामलों में बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया, और कुछ दूसरे मामलों में देहसंबंधों के दिनों में बनाए गए वीडियो दिखा-दिखाकर बलात्कार जारी रखा गया, या फिर ब्लैकमेल किया गया, और देहसंबंधियों के बीच मरने या मारने की नौबत आ गई। कई मामलों में तो प्रेमी-प्रेमिका, और पति के बीच किसी ने किसी को मार डाला, और फिर खुदकुशी कर ली। इन तमाम किस्म की निजी हिंसाओं की वजहों का कोई विश्लेषण किया जा सकता है?

गरीब के बच्चों को मां-बाप के संघर्ष पर रहम नहीं आती, उन्हें स्मार्टफोन पाने की अपनी हसरत इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि वह फरमाईश पूरी न होने पर उन्हें खुदकुशी करने में वक्त नहीं लगता। कुछ बच्चे मां-बाप के पैसे चुराकर भी मोबाइल फोन या इस किस्म की दूसरी हसरतें पूरी करते हैं। लेकिन उन गरीब मां-बाप की दिमागी हालत के बारे में सोचा जाए कि स्मार्टफोन न दिला पाने पर बेटे या बेटी ने खुदकुशी कर ली, और उसके बाद वे पूरी जिंदगी इस मलाल में जीते रहेंगे कि कर्ज लेकर भी अगर फोन दिला दिया रहता तो भी बच्चे तो जिंदा रहते। ऐसे दुख में डूबे मां-बाप यह भी नहीं सोच पाते कि फरमाईश फोन पर नहीं थमती, वह फोन के बाद किसी बाइक पर आ जाती, और फिर तब तक फोन का अगला मॉडल आ जाता, और कुछ बरस बाद बाइक का नया मॉडल आ जाता, और इस बीच फोन के री-चार्ज और बाइक के फ्यूल टैंक का खर्च जुड़ा ही रहता। फरमाईशों का कोई अंत नहीं होता। एक-दूसरे के देखादेखी बच्चों और नौजवान पीढ़ी के मन में सामानों की हसरत पैदा होती रहती है, और एक-दूसरे से पिछड़ न जाने के दबाव में वे जायज या नाजायज तरीकों से सामान हासिल करने में लगे रहते हैं, और ऐसे में ही कई बार नाबालिग बच्चे सामानों के मोह में बालिग लोगों के साथ देहसंबंधों में उलझ जाते हैं। इनके बीच मोहब्बत शायद कम मामलों में रहती होगी, अपनी हसरत पूरी होने की हसरत अधिक रहती होगी। कुल मिलाकर लोग संघर्ष की जिंदगी के रास्ते अपनी चाहत पूरी करने, सामान और सहूलियत हासिल करने पर कम भरोसा करते हैं, वे एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे रातों-रात उन्हें सब कुछ हासिल हो जाए। इसी चक्कर में बहुत सी लड़कियां और महिलाएं सेक्स, वीडियो, बलात्कार, ब्लैकमेल जैसी अंधेरी और अंतहीन सुरंग में फंस जाते हैं। नतीजा यह होता है कि लोग खुदकुशी करते हैं, या ब्लैकमेल करने वाले को मार भी डालते हैं।

आज बाजार जिस हमलावर तेवरों के साथ इंसानों को ग्राहक बनाने पर आमादा है, और हर इंसान अपनी ताकत और औकात से आगे बढक़र अधिक से अधिक बड़े और खर्चीले ग्राहक बनने पर आमादा हैं, उसे देखकर हैरानी होती है कि क्या इंसान महज ग्राहक बनकर ही खुश हैं? क्या उनकी जिंदगी का अकेला मकसद महज ग्राहक बन जाना है? क्या मेहनत और कामयाबी पाए बिना महज सामानों के मालिक होने की शोहरत, दिखावे की चमक-दमक, और उससे लोगों की नजरों में महत्व पाने की चाहत ही सब कुछ रह गई है? क्या जिंदगी के बाकी मूल्य कुछ भी नहीं रह गए हैं? क्या अपने ही परिवार के बड़े लोगों की संघर्ष की जिंदगी और मेहनत की मिसाल कुछ नहीं रह गई है? यह पूरा सिलसिला इतना निराश करता है कि इंसान महज एक ग्राहक और उपभोक्ता की शक्ल में संतुष्ट और खुश हैं, उन्हें बेहतर इंसान बनने की कोई हसरत नहीं है, और जिंदगी की असल कामयाबी पाने की मेहनत करने की उनकी नीयत नहीं है।

आज मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार ऐसी दिक्कतों को सबसे अधिक झेल रहे हैं। जो संपन्न परिवार हैं वे अपने बच्चों को लाख रूपए के मोबाइल, और लाखों रूपए की बाइक लेकर देने की हालत में रहते हैं। वे अपने बच्चों को क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं। लेकिन समाज इतना मिलाजुला है कि ऐसे हर संपन्न बच्चे के इर्द-गिर्द उससे बहुत कम संपन्न बच्चे भी रहते हैं, और उनके सामने संपन्नता का यह वैभव प्रदर्शन चलते रहता है, जिससे उनकी आंखें चकाचौंध रहती हैं। अब आए दिन लोगों के इस्तेमाल होने वाले कपड़े, जूते, फिटनेस बैंड, ब्लूटूथ जैसे दर्जनों सामान रहते हैं जो कि सबसे संपन्न के पास आते-जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और जिन्हें देख-देखकर उनसे कम संपन्न लोग लगातार एक कुंठा में जीते हैं। उनकी अपूरित हसरतें उन्हें अपने ही मां-बाप के खिलाफ बागी बना देती हैं जो कि ऐसे महंगे इंतजाम नहीं कर पाते। भ्रष्ट नेता-अफसर-ठेकेदार की औलादें अपने ईमानदार मां-बाप, या गरीब मां-बाप पर तरस खाती हैं कि न वे कमाना सीख पाए, न अपने बच्चों को ‘अच्छी’ जिंदगी दे पाए। यह सिलसिला स्कूल से कॉलेज तक, और कॉलेज के बाद भी नौजवानों के यारी-दोस्ती, और प्रेमसंबंध के दिनों तक चलते रहता है, भड़ास बढ़ती रहती है, और जाने कब इन चीजों की चाहत में नाबालिग देहसंबंध में फंस जाते हैं, और बालिग लड़कियां या महिलाएं अवांछित संबंधों में, जिनका अंत ब्लैकमेलिंग और हिंसा तक पहुंच जाता है।

हम यहां किसी प्रवचनकर्ता की तरह नैतिकता की नसीहतें देना नहीं चाहते, क्योंकि उनके कोई ग्राहक नहीं रह गए हैं। आज प्रवचन भी सिर्फ धार्मिक, धर्मान्ध, साम्प्रदायिक किस्म के चल पा रहे हैं, इन तीनों विशेषणों से दूर रहने वाले विवेकानंद जैसे व्यक्ति की बातों का भी आज कोई बाजार नहीं है, उन्हें भी सुनने वाले कोई नहीं हैं। लेकिन किया क्या जाए? जैसे-जैसे सरकार और राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ते चल रहा है, समाज में हर किस्म का कारोबार करने वाले लोग कालेधन का सुख पा रहे हैं, वैसे-वैसे समाज में गैरजरूरी फिजलूखर्ची, महंगे सामानों का इस्तेमाल, हिंसक होने की हद तक का दिखावा, तरह-तरह के आडंबर खूब चल रहे हैं, और इनसे दूर रह पाना, इनसे अछूता रह पाना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रह गया है। आज लोग इस्तेमाल के सामान पाकर भी खुश नहीं हैं, जब तक कि उनके साथ ऐसा ब्रांड जुड़ा हुआ न हो जो कि आज की सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक बन गया है। ऐसा दिखावा खुद के खिलाफ हिंसक बन जाता है, मां-बाप पर हिंसक कर्ज थोप देता है, और ग्राहक कब कई किस्म के मुजरिम बन जाते हैं, यह पता भी नहीं लगता है। बाजार व्यवस्था ने लोगों के सपनों के साथ मिलकर खून से एक ऐसी तस्वीर बना दी है, जिसमें परंपरागत मूल्यों की कोई जगह नहीं है। आज यह सब लिखते हुए हमारे पास समाधान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम समस्या को हिंसा की हद तक बढ़ जाने की नौबत लोगों को याद दिला रहे हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

गुजरात के सूरत की तकलीफदेह खबर है कि आठवीं क्लास की एक बच्ची को स्कूल में फीस न दे पाने की वजह से इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया। इसके बाद उसे क्लासरूम के बाहर दो दिन तक शौचालय के करीब खड़ा रखा गया क्योंकि उसके मां-बाप फीस का इंतजाम नहीं कर पाए थे। जब वह घौर लौटी तो बुरी तरह से रो रही थी। पिता ने कहा कि अगले महीने तक फीस का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन वह इतनी विचलित थी कि उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। और जब मां-बाप काम पर गए हुए थे तो उसने खुदकुशी कर ली। स्कूल ने जाहिर तौर पर आरोपों को गलत बताया है। सरकार ने मामले की जांच का कहा है। अब यह घटना देश के एक सबसे संपन्न और कारोबारी प्रदेश गुजरात की है, जो कि देश के दो सबसे ताकतवर लोगों का गृहराज्य भी है, और जहां पिछले कई कार्यकाल से भाजपा की ही सरकार चली आ रही है। यह नौबत देश में जगह-जगह सामने आती है, लेकिन गुजरात में ऐसा होना अधिक फिक्र की बात है क्योंकि यह देश की सत्ता का अपना गृहराज्य है, और मोदी-शाह की पार्टी भी इस राज्य की सत्ता पर काबिज है।

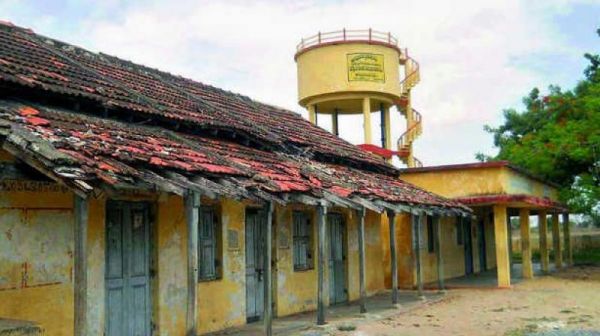

स्कूली छात्र-छात्राओं को अगर इतने तनाव से गुजरना पड़ता है, तो फिर इस देश को दुनिया के कुछ सभ्य और विकसित देशों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कल ही छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक सरकारी स्कूल की प्राचार्या के खिलाफ अधिक फीस वसूली करने, और शौचालय साफ करवाने के आरोप लगाते हुए छात्र-छात्राओं की बड़ी भीड़ पुलिस को धक्का देते हुए कलेक्ट्रेट में घुस गई, और भारी आक्रोश के नारे लगाने लगी। उसके वीडियो देखें तो लगता है कि तनाव इतना बढऩे के पहले क्या कोई शाला विकास समिति, स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक या सांसद कोई भी इस तरफ नहीं देखते हैं? कुछ ऐसी ही नौबत प्रदेश में बहुत सी और जगहों पर स्कूलों को लेकर चली आ रही है जहां मास्टर और हेडमास्टर दारू पिए हुए पहुंच रहे हैं, छात्राओं से अश्लील बर्ताव हो रहा है, और कई जगहों पर उनके साथ बलात्कार हो रहा है। कहीं-कहीं आश्रम छात्रावास की बच्चियां गर्भवती हो रही हैं। सरकारी स्कूलों से लेकर महंगी निजी स्कूलों तक सब जगह बच्चों का ऐसा ही बुरा हाल चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल सरकार अपनी स्कूलों के मॉडल तैयार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी स्कूली पढ़ाई वाले नार्वे से सीख रही है, दूसरी तरफ केरल जैसे राज्य में दक्षिण के बाकी राज्यों से भी आगे बढक़र हर दर्जे की शिक्षा को भरपूर अहमियत दी जा रही है, लेकिन हिन्दीभाषी राज्यों, और उत्तर भारत के राज्यों में पढ़ाई का हाल बहुत ही खराब चल रहा है। खुद भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की 2023-24 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि आबादी बढऩे के बाद भी स्कूलों की दर्ज संख्या में 37 लाख से अधिक की गिरावट आई है, और यह गिरावट एसटी-एससी, ओबीसी, और लड़कियों के वर्ग में सबसे अधिक है। आज आई एक दूसरी रिपोर्ट बतलाती है कि पढ़ाई का स्तर किस कदर कमजोर चल रहा है। ऐसे में उन राज्यों को अधिक फिक्र करने की जरूरत है जहां शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, या पश्चिम बंगाल की तरह शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि मंत्री की प्रेमिका का फ्लैट फर्श से छत तक नोटों से भरा मिला था। जब शिक्षक भर्ती का यह हाल रहेगा, तो जाहिर है कि शिक्षा तो बदहाल रहेगी ही। दुनिया के जितने जिम्मेदार देश हैं, उनमें प्राथमिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और बहुत से देश एक-दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं। हिन्दुस्तान में हालत यह है कि पढ़ाई में देश में सबसे आगे जो केरल है, उसी से कुछ सीखने की जरूरत किसी दूसरे प्रदेश को नहीं लगती है। राजनीतिक दलों को लगता है कि दूसरी पार्टी के राज वाले प्रदेश से कुछ कैसे सीखा जाए, और अगर दो राज्यों में सरकार एक पार्टी की ही है, तो भी उन्हें लगता है कि दूसरे प्रदेश को महत्व कैसे दिया जाए। हो सकता है कि दिल्ली को स्कूलें सुधारने के लिए नार्वे जाने की जरूरत न रही हो, और केरल से भी बहुत कुछ सीखा जाना मुमकिन रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने पूर्वाग्रह, और एक-दूसरे से आगे बढक़र दिखने की चाह सब कुछ रोक देती है।

हम इस नीरस चर्चा को हर कुछ महीने में जरूर छेड़ते हैं क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर ही टिका रहता है। ये बच्चे आज अगर बेहतर न बने, तो इस बात की गारंटी रहती है कि यह देश भी आगे जाकर बेहतर नहीं बन सकेगा। लोकतंत्र में किसी भी देश और प्रदेश को अपने बच्चों को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी जापान की स्कूलों की शिक्षा प्रणाली से दुनिया के बिल्कुल दूर कोनों के देश भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और वहां प्राथमिक शाला में औपचारिक किताबी पढ़ाई के बजाय काम का सम्मान करना, दूसरों के लिए आदर का भाव रखना जैसी बुनियादी बातों को, और कामों को सिखाया जाता है। अब जिस देश-प्रदेश में टीचर क्लास में दारू पिए हुए पड़े रहेंगे, वहां किस तरह की बुनियादी तालीम की बात हो सकती है? भारत के तमाम प्रदेशों को स्कूलों की हालत सुधारने, पढ़ाई का स्तर बेहतर करने, और बच्चों में लोकतंत्र के प्रति सम्मान विकसित करने का काम करना चाहिए, आज की हालत तो बहुत ही निराशाजनक है। इस देश के भीतर भी दक्षिण के राज्य जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, वह देखने लायक है, और वह इसलिए है कि वहां स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए उत्तर भारत के बच्चे भी दक्षिण की तरफ जाने को मजबूर रहते हैं। नार्वे तो दूर है, दक्षिण से ही कुछ सीख लिया जाए।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले और लगे हुए ओडिशा राज्य के बीच की सरहद पर कल से चल रही पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में अब तक 14 या अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें एक ऐसा नक्सल नेता चलपति शामिल है जिस पर एक करोड़ रूपए का ईनाम था। अभी दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक दूसरी मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। कल शाम से चल रही गरियाबंद-ओडिशा सरहद का यह इलाका बस्तर से अलग है। अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद से अब तक मारे गए नक्सलियों की गिनती की जाए तो वह तीन सौ पार दिख रही है। राज्य बनने के बाद से यह पहला ही मौका है जब 13 महीनों में सुरक्षा बलों को नक्सलियों से निपटने में इतनी कामयाबी मिली है। और ऐसे में पांच बरस की पिछली कांग्रेस सरकार से कुछ लोग यह सवाल करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में नक्सल मोर्चे पर इसी पुलिस और इसी पैरामिलिट्री को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही थी? और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस सरकार ने पांच बरस में नक्सलियों से किसी शांतिवार्ता में कामयाबी पाई हो। वैसी न कोई कोशिश हुई, न सुरक्षा बलों को इतनी कामयाबी मिली। चूंकि बस्तर और लगे हुए प्रदेशों में नक्सलियों की वजह से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों की भी लगातार मौतें होती हैं, इसलिए यह मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि नक्सलियों से परे भी लोग मारे जाते हैं।

एक पल के लिए कांग्रेस सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उसके आते ही 2019 में 154 नक्सली मारे गए थे, 2020 में 134, 2021 में 128, 2022 में 66, 2023 में 57 नक्सली मारे गए। दूसरी तरफ 2024 में भाजपा सरकार आते ही एक बरस में करीब 300 नक्सली मारे गए, और 2025 के इन पहले तीन हफ्तों में ही 32 नक्सली मारे गए हैं। ये आंकड़े कम से कम सरकार का रूख और रूझान तो बताते ही हैं कि नक्सल मोर्चे पर किसकी क्या नीति थी, और क्या नीति है। हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों से मदद लेते हों, लेकिन आम नागरिकों की, और सुरक्षा बलों की मौत की कीमत पर ऐसी मदद लेना और बदले में रियायत देना तो नाजायज है।

नक्सलियों से बातचीत भाजपा के मुख्यमंत्री रहे डॉ.रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह खूब जमकर वजन के साथ की थी, लेकिन वह किसी किनारे नहीं पहुंंच पाई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांतिवार्ता की कोई सुगबुगाहट भी पैदा नहीं की, और वे सिर्फ यही कहते रहे कि नक्सली हथियार छोड़ेंगे तो ही उनसे बात होगी। उनका रूख न बातचीत का था, न सुरक्षा बलों की किसी बड़ी और मजबूत कार्रवाई का। भाजपा सरकार आते ही न सिर्फ राज्य के नेताओं ने, बल्कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म करने के इरादे की घोषणा की। अभी जिस रफ्तार से नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, और इक्का-दुक्का मामलों को छोडक़र नक्सलियों के नाम पर बेकसूरों को मार डालने की, फर्जी मुठभेड़ की शिकायतें भी नहीं हैं। तीन सौ नक्सलियों को खत्म करते हुए शायद आधा दर्जन बेकसूर लोगों को मारने के आरोप नक्सलियों ने लगाए हैं, और बाकी सारे लोगों के नक्सली होने की बात खुद उन्होंने ही मान ली है। मानवाधिकार कुचलने, और ज्यादती करने की इतनी कम शिकायतें राज्य बनने के बाद से पहले कभी नहीं रहीं। सुरक्षा बलों के इतने बड़े-बड़े ऑपरेशनों के बाद भी इतनी कम शिकायतें होना सावधान सुरक्षा कार्रवाई का ही संकेत है।

नक्सलियों के हर जत्थे के मारे जाने के बाद उनकी ताकत कमजोर होती जा रही है, और उन पर अगली कार्रवाई कुछ आसान हो रही है। हम केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य और राज्य शासन द्वारा उसे मानी गई चुनौती की तारीख पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन नक्सली छत्तीसगढ़ में कमजोर तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, और ऐसे में कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि भाजपा के गृहमंत्री विजय शर्मा ने सरकार बनते ही जिस मजबूती से शांतिवार्ता की घोषणा की थी, और उसके बाद किसी वीडियो कॉल पर भी शांतिवार्ता करने के लिए अपना उत्साह दिखाया था, अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन हम शांतिवार्ता को बिल्कुल गैरजरूरी मानने के खिलाफ हैं क्योंकि लोगों ने यह भी देखा है कि अभी-अभी बस्तर में 9 सुरक्षा कर्मचारी मारे गए, 24 पिछले बरस मारे गए, और पिछले बरस 80 नागरिक भी मारे गए थे। ये आंकड़े नक्सल मौतों से कम हैं, लेकिन 13 महीनों में 110 से अधिक ग्रामीण-सुरक्षाकर्मी खत्म होना छोटी बात नहीं है। हम अभी जिंदगी की कीमत की तुलना में सुरक्षा बलों पर हो रहे बहुत बड़े खर्च को भी नहीं गिन रहे हैं, लेकिन 60 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं, और उन पर देश-प्रदेश का बहुत बड़ा खर्च तो हो ही रहा है। इसलिए नक्सलियों की शिकस्त के इस दौर में सरकार को सुरक्षा कार्रवाई जारी रखते हुए भी शांतिवार्ता की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मौतें सिर्फ नक्सलियों की नहीं हो रही हैं।

ऐसा लगता है कि नक्सलि हिंसाग्रस्त इलाकों में सरकार की ढांचागत सुविधाओं, और जनकल्याण की योजनाओं के कुछ या अधिक हद तक कामयाब होने से भी जनता के बीच नक्सलियों का असर घटा होगा, और सुरक्षा बलों को पहले के मुकाबले कुछ अधिक जनसमर्थन मिल रहा होगा। इन बातों को अधिक बारीक हद तक आंकने का कोई जरिया हमारे पास नहीं है, लेकिन नक्सल इलाकों में चुनावों में जनता की भागीदारी और इन इलाकों में बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के पीछे सरकारी योजनाओं की कामयाबी जरूर रही होगी। नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जा सकता, और आम जनता का लोकतंत्र पर भरोसा दुबारा कायम करना होगा, मजबूत करना होगा, और उसे जारी रखना होगा। यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक तबकों की जिम्मेदारी आती है।

किसी सुरक्षा विशेषज्ञ को इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि पांच बरस के कांग्रेस राज में यही सुरक्षा बल इसी नक्सल मोर्चे पर इतना शांत, चुप, या असफल क्यों था? और भाजपा सरकार आने से इसकी कामयाबी में इतना इजाफा क्यों और कैसे हुआ है? हम इस जटिल मुद्दे का अतिसरलीकरण करना नहीं चाहते हैं, किसी जानकार का एक अध्ययन और विश्लेषण के बाद ऐसा करना बेहतर होगा। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

केरल हाईकोर्ट ने अभी एक मामले में कहा ही था कि किसी व्यक्ति के शरीर को लेकर मोटा, पतला, ठिंगना, ऊंचा, सांवला, बहुत काला ऐसा कुछ भी कहने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह लोगों में शर्मिंदगी पैदा होने का काम होता है। जिस दिन हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की उसी दिन केरल के मलप्पुरम में एक 19 बरस की लडक़ी ने खुदकुशी कर ली जो कि अपने पति और उसके परिवार द्वारा रंग को लेकर लगातार की जा रही आलोचना से थक चुकी थी। इन दिनों अंग्रेजी बोलचाल में जिसे बॉडी-शेमिंग कहते हैं, बदन को लेकर शर्मिंदगी पैदा करने का यह काम हिन्दुस्तान में सबसे अधिक रंग को लेकर होता है। शादी के इश्तहार देखें तो हर किसी को गोरी लडक़ी चाहिए। जाति के साथ-साथ गोरे रंग की बराबरी की मांग रहती है। और गोरेपन से लेकर सांवलेपन के बीच कई शेड रहते हैं, जिन्हें लोग स्टूडियो की कलाकारी से बदलते हैं, या शब्दों में काले को सांवला, सांवले को गेहुंआ, गेहुंए को गोरा लिखने की भी कोशिश की जाती है। दुल्हन ढूंढते हुए तो काले लडक़ों के लिए भी मां-बाप गोरी दुल्हन तलाशते हैं ताकि अगली पीढ़ी का रंग कुछ ‘सुधर जाए’।

लेकिन रंगभेद महज हिन्दुस्तान में नहीं है, और कोई नई बात भी नहीं है। पूरी दुनिया में रंगभेद का भयानक इतिहास रहा है। इंसानों के बीच रंगभेद का नतीजा यह हुआ है कि लोग दुनिया भर के दूसरे कामों में भी रंगभेद करने लगे हैं, और लंबे समय से करते आए हैं। इस चर्चा को कहां से शुरू करें, और कहां खत्म करें, यह तय करना बड़ा मुश्किल है। अभी हिन्दुस्तान के दो-तीन बिल्कुल ही नौजवान खिलाडिय़ों ने शतरंज में बड़ी कामयाबी पाई है। अब शतरंज काली और सफेद गोटियों से खेला जाने वाला खेल है। यह पूरी तरह बिसात पर चली जाने वाली चालों का खेल है, लेकिन लोगों के दिमाग में काले और सफेद का फर्क ऐसा है कि काली गोटियों से खेलने वाले कुछ दबाव में रहते हैं, कि उनकी जीत की संभावना कम रहेगी। किसी जानकार ने 1851 से लेकर अब तक काली और सफेद गोटियों से खेलने वाले लोगों और उनमें से जीत पाने वाले लोगों का हिसाब लगाया है तो सफेद गोटियां काली के मुकाबले अधिक जीतती हैं। इसके साथ-साथ यह बात भी है कि खेल जैसे-जैसे ऊपर दिग्गज दर्जे पर पहुंचने लगता है, वैसे-वैसे सफेद की संभावना और बढ़ती जाती है। जिस किसी धारणा से भी सफेद गोटी वाले खिलाड़ी को अधिक आत्मविश्वास मिलता होगा, और काली गोटी वाले खिलाड़ी निराश होते होंगे, दिलचस्प बात यह है कि हिन्दुस्तान के दक्षिण भारत के सबसे सांवले या काले लोग भी शतरंज में सबसे कामयाब रहे हैं। इसी तरह एक दूसरे खेल को देखें जो कि हिन्दुस्तान में सडक़ किनारे भी खेला जाता है। कैरम की काली और सफेद गोटियों का मूल्य देखें तो काली गोटियों का मूल्य दस-दस रहता है, और सफेद गोटियों का बीस-बीस। अब रंगों को लेकर खिलाडिय़ों पर फर्क पड़ता है, या किसी रंग को नीचा दिखाने के लिए उसका दाम इस तरह रखा गया है, यह सोचने की बात है।

एक दूसरी मिसाल देखें जो कि रंगभेद की एक बड़ी ज्वलंत मिसाल है। दुनिया भर में सबसे मशहूर फैंटम और मैन्ड्रेक के कॉमिक्स देखें तो फैंटम एक गोरा व्यक्ति है जो कि अफ्रीका के जंगलों में बौने, काले लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए वहां जाता है, रहता है, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही नकाब में जीते हुए वह पूरी काली नस्ल की रक्षा करता है। उसे काले, बौने अफ्रीकी आदिवासी ईश्वर की तरह पूजते हैं, और जो पढऩे वाले लोगों के दिमाग में यह साफ-साफ तस्वीर बना देता है कि काले लोगों को बचने के लिए एक गोरे ईश्वर की जरूरत रहती है। दूसरी कॉमिक्स मैन्ड्रेक की देखें तो यह एक गोरा जादूगर है जो दुनिया के मुजरिमों और बुरे लोगों से भिड़ता है, और उसका सहयोगी लोथार नाम का एक अफ्रीकी राजकुमार है जो अपने राजपाठ को छोडक़र एक सेवक की तरह मैन्ड्रेक के साथ साये जैसा रहता है। अब एक अफ्रीकी राजकुमार को क्यों किसी अमरीकी गोरे जादूगर के अंगरक्षक-सहायक की तरह रहना चाहिए? लेकिन रंगभेद को बच्चों के मन में शुरू से ही गहरे जमा देने की यह एक गोरी चाल के अलावा और कुछ नहीं है। गोरी पश्चिमी दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी मिसालें फिल्मों में देखने मिलती हैं। फिल्मों में यह बात कई बार मुद्दा रही कि कब कोई काला जेम्स बॉंड बनेगा? पश्चिमी दुनिया से निकली और दुनिया भर में सबसे मशहूर गुडिय़ा बार्बी 1959 में बाजार में उतारी गई, लेकिन पहली काली बार्बी 1980 में बाजार में आ पाई, और इसे लेकर इन 21 बरसों में खूब लिखा गया था।

हम हिन्दुस्तान में बच्चों के लिए लिखे गए एक गाने की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर ले गए। अब यह बात बच्चों के मन में इस बात को बिठा देती है कि चोर काले रंग के होते हैं। इसका दूसरा असर यह होता है कि उनमें से कुछ बच्चे चार कदम आगे बढक़र यह भी सोच सकते हैं कि काले लोग चोर होते हैं। गोरी अंग्रेज दुनिया में काले लोगों के खिलाफ कई किस्म की भाषा चलती है, और सभ्यता के विकास के साथ-साथ उनमें से कई शब्दों के खिलाफ कानून भी बना है। लेकिन काले रंग को नकारात्मक, और प्रतिरोध या विरोध का प्रतीक जाने-अनजाने बना दिया गया है। काले झंडे दिखाए जाते हैं, काली रिबिन बांधी जाती है, काला बाजारी होती है, ब्लैक मार्केटिंग, सिनेमा टिकट ब्लैक में बिकती है, सीमेंट ब्लैक मार्केट में बिकता है, हम बचपन से जितना पढ़ते आए हैं काले रंग को लेकर नकारात्मक के अलावा और कुछ नहीं दिखा है। लोग यह लिखते हैं कि फलां का नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इस तरह की मिसालें अंतहीन हैं। ईसाई दुनिया में मौत काले लबादे में आती है, और हिन्दुओं में यमराज काले भैंसे पर सवार होकर आता है। यमदूत कभी गोरे नहीं दिखाए जाते, और मौत को लेकर बनने वाले लतीफों को ब्लैक ह्यूमर कहा जाता है। इस तरह हमारी पूरी सांस्कृतिक सोच काले रंग को नकारात्मक बनाने की चली आ रही है। इसलिए कोई हैरानी नहीं है कि भारत जैसे देश में किसी सांवली या काली लडक़ी को ताने मार-मारकर खत्म कर दिया जाता है, उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाता है। रंगों की राजनीति को कुछ खुले दिल-दिमाग से समझने की जरूरत है, उसके बिना गांधी को उनके रंग के कारण गोरों के राज वाले अफ्रीका की ट्रेन से बाहर फेंक देना जारी रहेगा। ऐसी हो सोच के चलते केरल में इस नौजवान बहू को ससुराल में खुदकुशी करनी पड़ी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

मध्यप्रदेश के एक जैन धर्मगुरू बताए गए मनोज भैय्याजी का एक वीडियो देखने मिल रहा है जिसमें वे प्रदेश में जैन मंदिरों पर हिन्दू संगठनों के हमलों पर नाराजगी और निराशा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम हफ्ते-दस दिन पहले के ऐसे हमलों में जयश्रीराम के नारे लगाते हुए हिन्दू संगठनों को जैन मंदिरों पर हमला करने की खबरें भी देखते आए हैं, और उसके वीडियो भी देखकर हक्का-बक्का हैं। अभी कल तक की तो बात थी कि जैन समाज राम मंदिर से लेकर बाकी तमाम विवादास्पद हिन्दू मुद्दों पर हिन्दुओं के साथ खड़ा दिखता था। जबकि धर्मस्थलों के मालिकाना हक के बहुत से विवाद ऐसे रहते आए हैं जिनमें ऐसे कई मंदिर रहे हैं जो कि जैनों के थे लेकिन बाद में हिन्दुओं ने उन पर कब्जा करके उन्हें हिन्दू मंदिर बना लिया था। जैन उन पर वापिस कब्जा भी नहीं मांगते, और दूसरी जगहों पर हिन्दू कब्जे में वे हिन्दुओं का साथ देते हैं। ऐसे में इतनी जल्दी जैनों पर हिन्दू हमला हो जाए यह बड़ी अटपटी बात थी, लेकिन मध्यप्रदेश में पिछले ही पखवाड़े यह हुआ है। सागर में जयश्रीराम के नारों के साथ ऐसा हमला हुआ और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी हुई है।

दरअसल न सिर्फ भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास यह बताता है कि पहले तो किसी धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों से खूनी मुठभेड़ होती है, लेकिन जैसे-जैसे दूसरे धर्म के ‘दुश्मन’ घटते जाते हैं, वैसे-वैसे लोग फिर अपने धर्म के ही लोगों में दुश्मन ढूंढने लगते हैं। दुनिया में ईसाईयों के बीच कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच कितने खूनी संघर्ष नहीं हुए, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में सडक़ किनारे फुटपाथों पर ईसाई धर्म के इन दो समुदायों के निशान देखे जा सकते हैं, और एक-दूसरे के इलाके में घुसने का मतलब जान से हाथ धो बैठना भी होता है। (अब यह बात इस संपादक ने वहां 25 बरस पहले देखी थी, और हो सकता है कि अब तस्वीर कुछ बदली हो।) पाकिस्तान से आने वाली कितनी ही खबरें बताती हैं कि वहां मुस्लिमों के अलग-अलग कई सम्प्रदायों के बीच खूनी हमले होते हैं, और एक-दूसरे को थोक में मार डाला जाता है। वहां पर अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं माना जाता, और उन्हें निशाना बनाकर मारा जाता है, या कई मामलों में उनको पुलिस थाने से खींचकर बाहर निकालकर उनकी भीड़त्या की जाती है। भारत में भी इतिहास हिन्दुओं के भीतर संघर्ष और टकराव से भरा हुआ है। इंटरनेट पर मामूली सी सर्च बताती है कि वैदिक और तपस्वी परंपराओं के बीच टकराव होते रहा, शैव और वैष्णवों के बीच टकराव रहा, और हिन्दुओं का बौद्ध और जैन लोगों से टकराव का लंबा इतिहास है। हिन्दू धर्म से निकली हुई शाखाओं के साथ हिन्दू धर्म का टकराव सदियों तक चला।

मध्यप्रदेश में जिस तरह से सागर में हिन्दू और जैन टकराव खड़ा हुआ है, वह बहुत भयानक है। जैन अपने आपमें सीमित रहने वाला समुदाय है, न तो वह कोई धर्मांतरण करता, न ही किसी से नाहक टकराव करता, जैन धर्म में बाकी लोगों के शामिल होने की बात भी सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए भी हिन्दुओं के साथ उनके टकराव की कोई आशंका नहीं बनती है। फिर भी चाहे स्थानीय मुद्दों को लेकर ऐसा बखेड़ा खड़ा हुआ हो, यह निराशा की बात तो है ही। फिर लोगों को यह भी समझने की जरूरत है कि आज देश में जिन दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों के साथ हिन्दुत्व के लोगों का टकराव चल रहा है, उसमें एक मामूली समझदारी तो यह होनी ही चाहिए थी कि जैन जैसे लोगों को साथ रखा जाता।

दरअसल दिक्कत यह खड़ी हो जाती है कि जब अपनी जाति या धर्म के नाम पर टकराव का हिंसक मिजाज खड़ा होने लगता है, तो कुछ वक्त गुजर जाए, और हिंसा करने न मिले, तो हाथ खुजाने लगते हैं। जब धर्म के नाम पर टकराव और हिंसा की गुंजाइश कम हो जाती है, तो फिर लोग एक धर्म के भीतर सम्प्रदाय के टकराव खड़े करने लगते हैं, हिन्दुओं के भीतर जातियों के टकराव खड़े होने लगते हैं। हम पिछले कुछ अरसे में अपने आसपास लगातार हिन्दुओं के भीतर अलग-अलग जातियों के लोगों के बीच हिंसा के इक्का-दुक्का मामलों को जातियों के टकराव में बदलते भी देख रहे हैं। यह सिलसिला खतरनाक है जब लोग हर वक्त किसी दुश्मन के साथ ही जीने के आदी हो जाते हैं। जाहिर तौर पर कोई असली दुश्मन सामने न रहे, तो भी लोग हवा में दुश्मन ढूंढने लगते हैं, हवा में लाठियां चलाने लगते हैं। लोग इतनी मामूली समझ भी भूल जाते हैं कि कृष्ण के प्रेम से भरे इस देश में कालीदास के तमाम श्रंगार रस को अनदेखा करके लोग नौजवान प्रेमीजोड़ों पर हमला करने के लिए घर से लाठियों पर तेल लगाकर निकलते हैं। ऐसे जोड़ों का हिन्दू-गैर हिन्दू होना जरूरी नहीं रहता, हिन्दू धर्म के भीतर के लोगों को भी प्रेम करने पर मार डाला जा रहा है, और जब अपने ही धर्म के भीतर, अपनी ही जाति के भीतर हिंसा की गुंजाइश नहीं बचती, किसी दूसरी जाति से टकराव नहीं बचता, तो लोग परिवार के भीतर ही बेटियों को मर्जी का प्रेम करने पर ऑनरकिलिंग के नाम पर मार डालते हैं।

इस तमाम सच्चाई को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि जब लोगों के मिजाज में ही भेदभाव, नफरत, और हिंसा को कूट-कूटकर भर दिया जाता है, तो उनके दिल-दिमाग से ये ही चीजें बाहर निकलती हैं। अगर देश-दुनिया को नफरत से बचाना है, तो छांट-छांटकर किसी धर्म, किसी जाति, किसी उपजाति के खिलाफ नफरत भरना, और बाकियों के प्रति प्रेम रखना कामयाब नहीं हो सकता। जब मिजाज ही नफरती हो जाता है, तो फिर वह नफरत अपनी जुगाली के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए कोई न कोई काल्पनिक दुश्मन गढ़ ही लेती है। जब धर्म और जातियां भी दुश्मन गढऩे के लिए काफी नहीं होते, तो फिर लोग पहरावे और खानपान को मुद्दा बनाकर नफरत और हिंसा की गुंजाइश निकाल लेते हैं। तीन चौथाई मांसाहारी आबादी वाले इस देश में बची एक चौथाई आबादी के एक बहुत से छोटे हिस्से की जिद से खानपान की हिंसा चल रही है।

लोगों को हिंसक और नफरती सोच के खतरों को इसलिए भी समझना चाहिए कि एक बार जब दिल-दिमाग में ये दो बातें बैठ जाती हैं, तो फिर वे अगली पीढिय़ों तक भी आगे बढ़ती हैं। हिंसा को खिला-पिलाकर पालना, और उसे नफरत की पीठ पर बैठाकर तबाही के लिए रवाना करना आत्मघाती ही होता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

आंध्र के मुख्यमंत्री चन्द्राबाबू नायडू ने कुछ समय पहले कही अपनी बात फिर दोहराई है कि दो से कम बच्चों वाले मां-बाप को स्थानीय संस्थाओं के चुनाव लडऩे न मिले। वे पिछले कुछ समय से लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्य अपनी आबादी लगातार खो रहे हैं, और लोग बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आज भी आंध्र की आबादी बढऩा रूक गया है, और घटना शुरू हो गया है। भारत बहुत से अलग-अलग देशों का एक संघ सरीखा है जिसमें कुछ राज्यों की आबादी अभी भी बहुत बढ़ रही है, और कुछ राज्यों की बढऩा थम गई है। दिलचस्प बात यह है कि 1994 में अविभाजित आंध्र के मुख्यमंत्री की हैसियत से चन्द्राबाबू नायडू ने ही आबादी घटाने के लिए एक अलग नीति बनाई थी। अभी नायडू ने अपनी 1994 की एक नीति को बदला है जब वे आंध्र के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने पंचायत-म्युनिसिपल चुनावों में दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी थी। 1990 का दशक कुछ उसी किस्म का था, और भारत सरकार की राष्ट्रीय विकास समिति की एक कमेटी ने उस वक्त यह सिफारिश की थी कि पंचायतों से लेकर केन्द्र सरकार की नौकरियों तक, तमाम सरकारी ओहदों पर दो या दो से कम बच्चों की सीमा लगानी चाहिए, और एक-एक करके देश के बहुत से राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया था जिनमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल थे। बाद के बरसों में कुछ राज्यों ने इस शर्त को ढीला किया था, वरना इसके चलते पंच-सरपंच के निर्वाचित पद खत्म हुए जा रहे थे, अगर उन्हें तीसरा बच्चा होता था तो। इसे लेकर कई किस्म के पारिवारिक और सामाजिक तनाव भी हो रहे थे। अब चन्द्राबाबू नायडू ने 30 बरस बाद अपनी ही इस पुरानी नीति को खत्म किया है, तो इसके पीछे उनकी कही गई वजहों से परे भी कुछ दूसरी वजहें हो सकती हैं।

चन्द्राबाबू नायडू ने अभी कहा है कि आंध्र की आबादी बूढ़ी होती जा रही है, जवान कामकाजी लोग प्रदेश और देश छोडक़र बाहर चले जा रहे हैं। यह बात बहुत हद तक सही है, और आंध्र के साथ-साथ यह दक्षिण के अन्य राज्यों पर भी लागू होती है। आज दुनिया भर में हिन्दुस्तान से गए हुए जितने भी लोग जहां बसे हैं, उनमें दक्षिण भारतीय लोगों की बहुतायत है। इसके अलावा बहुत किस्म के तकनीकी कामों के लिए हिन्दुस्तान में देश भर में इंजीनियर और टेक्नीशियन दक्षिण भारत से आए हुए मिलते हैं। इस वजह से भी वहां की आबादी कम हो रही है, और अधिक शिक्षित और जागरूक लोग कम बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने में अधिक भरोसा रखते हैं। उत्तर भारत और हिन्दीभाषी राज्य इसके ठीक उल्टे चलते हैं, वहां पर कम लोगों को ही भविष्य और वर्तमान की अधिक फिक्र है, वहां से बहुत कम कामगार बाहर के पढ़े-लिखे और टेक्निकल कामों के लिए जाते हैं। उत्तर भारत से अधिक से अधिक मजदूर ही दूसरे प्रदेशों में जाते हैं जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कुछ अधिक जोडऩे की हालत में नहीं रहते। इसलिए अगर आंध्र में कामकाजी आबादी बाहर चली जा रही है, बुजुर्गों की देखभाल करने को लोग कम हैं, तो नायडू का तर्क सही है।

हमारा यह भी मानना है कि जो राज्य अपने नागरिकों पर सरकारी लागत से अधिक कमाई उन लोगों की दीगर कमाई से करता है, उसे अपनी आबादी बढ़ाने का एक नैतिक अधिकार रहता है। भारत में कुछ राज्य अपने लोगों को अनुदान देकर जिंदा रखते हैं, और कुछ दूसरे राज्य अपने लोगों की कमाई से स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित होते देखते हैं, और उनसे टैक्स भी पाते हैं। इसलिए नायडू के प्रदेश में बढ़ती आबादी उन पर बोझ न होकर उनके लिए दुधारू गाय, या फलदार वृक्ष जैसी हो सकती है, जिसे बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी हो। यह किसी सरकार की कामयाबी या नाकामी रहती है कि उसके लोग कितने उत्पादक बन पाते हैं। यह लोगों की अपनी खुद की परख का पैमाना नहीं रहता, यह सरकार की दूरदर्शिता, कल्पनाशीलता, और उसकी योजनाओं का सुबूत रहता है। दुनिया के कई देश आज सबसे अधिक विकसित होने के बाद भी आबादी लगातार खोते जा रहे हैं क्योंकि वहां लोग कमाने में ऐसे डूबे कि उन्होंने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को बोझ की तरह पाया। ऐसे देशों की मिसाल देकर नायडू ने कहा है कि अगर प्रति जोड़े 2.1 से कम बच्चे होते हैं, तो वहां की आबादी गिरती चली जाना तय है। और दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, जैसे बहुत से देश आज इस खतरे में घिर गए हैं।

आबादी के साथ एक बड़ी बात यह भी रहती है कि इसे लेकर जो नीतियां बनाई जाती हैं, उसका पहले तो समाज पर असर पडऩा शुरू होने में एक-दो पीढ़ी का वक्त लगता है, और फिर जब असर पडऩा शुरू होता है, तो लडख़ड़ाए कदमों को संभलने में फिर एक-दो पीढ़ी लग जाती है। इसलिए आबादी में फेरबदल बिजली की बटन दबाने की रफ्तार से नहीं हो पाता। किसी भी देश या प्रदेश को ऐसी नीतियां बनाने के पहले बहुत दूर की सोचनी चाहिए, वरना एक बच्चे की नीति पर चलते हुए चीन की आज लाख कोशिश के बावजूद लोग दो बच्चों पर भी नहीं आ पा रहे हैं, और अभी लगातार तीसरे साल उसकी आबादी में गिरावट दर्ज हुई है।

एक और बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब कभी आबादी को दो बच्चों तक सीमित रखा जाता है, तो आज भी गर्भ परीक्षण के कई गैरकानूनी तरीकों की वजह से पहले-दूसरे बच्चे के बेटे होने की संभावना अधिक रहती है, और पहले बच्चे के बेटी होने की नौबत कुछ कम आती है। इसकी वजह से भी समाज में लड़कियों का अनुपात गिर रहा था, अभी भी गिर रहा है। और कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब कभी जनसंख्या की नीतियां अधिक कड़ाई से लागू की जाती हैं, और दो बच्चों का नियम बनाया जाता है, तो लोग जांच की अपनी तरकीबें निकाल लेते हैं, और ऐसे बच्चों में लड़कियों का अनुपात कम रहता है। फिर भी हम आंध्र सीएम की बात को उसी राज्य के लिए ठीक मानते हैं क्योंकि वहां पर लोगों के पास रोजगार है, ऐसा हुनर पाने का जरिया है कि वे दुनिया भर में जाकर काम कर रहे हैं। आज अमरीका में कोई छोटा सा शहर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई तेलुगु न बसे हुए हों। लेकिन बाकी देश जहां पर अधिकतर आबादी खेत और खदान मजदूर है, जहां पर सरकार का जनता पर खर्च अधिक होता है, और जनता से उतनी उत्पादकता नहीं मिलती है, उन प्रदेशों को आबादी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और कोई सोच भी नहीं रहे हैं।

अब आखिरी में एक मुद्दा रह जाता है जिसकी वजह से भी चन्द्राबाबू नायडू या दक्षिण के कुछ दूसरे नेता अधिक आबादी के हिमायती हैं। देश में जनगणना के बाद संसदीय और विधानसभा सीटों का डीलिमिटेशन होना है। विधानसभा सीटों से तो प्रदेश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लोकसभा की सीटें आबादी के अनुपात में कम रह जाएंगी, तो दक्षिण भारत से सांसद घटेंगे, और देश की सरकार और संसद में दक्षिण की आवाज कमजोर होगी। इसलिए भी दक्षिण के नेता अब इस फिक्र में हैं कि देश की जनसंख्या नीति के मुताबिक आबादी को काबू में रखना उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है, और संसद में उनकी गिनती घटने का खतरा आ खड़ा हुआ है। इसलिए नायडू की इस नई सोच के बहुत से अलग-अलग आयाम हैं, और देश के तमाम सोचने वाले लोगों को इन पहलुओं पर बात करनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा है कि दिल्ली मेट्रो में छात्रों को रियायत दी जाए। उन्होंने लिखा कि स्कूल-कॉलेज जाने के लिए दिल्ली के छात्र बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर रहते हैं। उन्हें 50 फीसदी की छूट दी जानी चाहिए ताकि उन पर बोझ कम हो। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार, और केन्द्र सरकार के आधे-आधे लागत वाली परियोजना है, इसलिए छात्रों को इस प्रस्तावित रियायत को राज्य और केन्द्र सरकार आधा-आधा दें। उन्होंने यह भी लिखा है कि वे छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 20 दिनों के भीतर ही, 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव हैं, और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में दस बरस से अधिक से दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का मतदान के ठीक पहले का यह प्रस्ताव नौजवान वोटरों, और उनके परिवारों के लिए चुनावी रेवड़ी सरीखा भी लग सकता है। लेकिन इस शहर से परे, और इस चुनाव से परे भी इस सोच पर चर्चा होनी चाहिए।

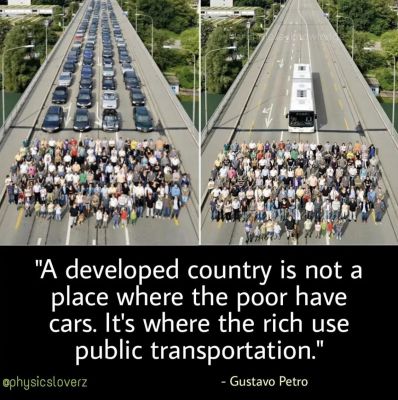

हिन्दुस्तान में दर्जनों ऐसे शहर हैं जिनका विस्तार दस-बीस किलोमीटर से अधिक हो चुका है, और वहां पर लोगों की आवाजाही में बसों का बड़ा इस्तेमाल है। करीब डेढ़ दर्जन शहरों में मेट्रो भी चल रही हैं, और उन शहरों को इसका बड़ा सहारा है। मेट्रो और बस के बिना इन शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आवाजाही की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन शहरी योजना में बड़ी खामियां और कमजोरियां हैं, कल्पनाशीलता की कमी है, और आज भी अधिकतर शहरों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा निजी गाडिय़ों पर निर्भर करता है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन उन्हें सिरे से सिरे तक नहीं पहुंचा पाता। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली का ही हाल यह है कि साल में कुछ महीने वहां कई तरह के प्रदूषण जीना हराम कर देते हैं, और ऐसे में निजी गाडिय़ों से होने वाला प्रदूषण भी बहुत रहता है। इसलिए दुनिया के दूसरे विकसित देशों की तर्ज पर हिन्दुस्तान के शहरों में भी सार्वजनिक परिवहन को लगातार बढ़ाना जरूरी है, और इसे तेज रफ्तार से बढ़ाना इसलिए चाहिए कि लोग निजी गाडिय़ां खरीद लें, उसके पहले उन्हें अगर सहूलियत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए, तो वे खरीदने से रूक सकते हैं।

दुनिया के विकसित देशों से भारत की आबादी की तुलना बहुत आसान नहीं है, और न ही वहां की सरकारों की क्षमता से भारत के देश-प्रदेश की सरकारों की आर्थिक ताकत की तुलना की जा सकती। लेकिन प्रदूषण का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, और इसमें वाहनों का प्रदूषण एक बड़ा हिस्सेदार है जो कि कम किया जा सकता है। इसे बिजली और बैटरी से चलने वाली गाडिय़ों के रास्ते भी घटाया जा सकता है, सार्वजनिक परिवहन बढ़ाकर और निजी गाडिय़ों को कम करके भी किया जा सकता है। ऐसे में केजरीवाल का अभी सामने रखा गया प्रस्ताव चाहे एक चुनावी शिगूफा हो, इसे एक मुद्दा मानकर चुनाव के बाद भी देश भर में इस पर चर्चा हो सकती है। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण पूरी दुनिया बहुत किस्म के नुकसान झेल रही है। आज की ही एक रिपोर्ट बताती है कि मौसम की मार से हिन्दुस्तान में फसल का कितना नुकसान हुआ है। मोंगाबे-इंडिया की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि उसके पहले के छह बरसों में मौसम की सबसे बुरी बढ़ चली मार की वजह से करीब 7 करोड़ हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई। अब लोग सडक़ों पर गाडिय़ों के प्रदूषण से गिरती हुई उपज का रिश्ता सीधा नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजहों को देखेंगे, तो यह साफ-साफ समझ आएगा कि दुनिया को सार्वजनिक परिवहन की तरफ की कितनी जरूरत है। इसके साथ-साथ इस बात को भी समझना होगा कि सडक़ों के प्रदूषण से शहरी इंसानों की सेहत किस हद तक खराब हो रही है, वे किस हद तक सांस की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, और उनमें कैंसर का खतरा कितना बढ़ रहा है। इन सबको भी राष्ट्रीय उत्पादकता के साथ जोडक़र देखने की जरूरत है, और वह बहुत आसान नहीं है। इसलिए धरती और इंसान दोनों की सेहत गाडिय़ों की बढ़ती संख्या और उनके प्रदूषण से बर्बाद हो रही है, और इससे बचाने का फिलहाल तो अकेला जरिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है।

योरप के कुछ संपन्न देशों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सौ फीसदी मुफ्त कर दिया है। कुछ और जगहों पर इसके साथ-साथ लोगों को जागरूक बनाने के लिए कई मौलिक प्रयोग किए जा रहे हैं। मेट्रो या बस की टिकट मशीन के सामने उठक-बैठक जैसी कसरत करने पर भी टिकट मुफ्त मिल जाती है, या ुकुछ जगहों पर खड़ी हुई साइकिल चलाकर उससे बिजली पैदा करने के एवज में ऐसी टिकट दी जाती है। समझदार देशों में लोग खुद होकर भी निजी गाडिय़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, हालांकि अमरीका जैसे बेदिमाग और बददिमाग देश में लोग दानवाकार बड़ी-बड़ी गाडिय़ां रात-दिन दौड़ाते हैं। भारत को चूंकि अपनी आबादी को राशन और बिजली की रियायत सरीखी कई चीजें देनी ही रहती हैं, अलग-अलग पार्टियां, और अलग-अलग राज्य जनता को कई तरह की छूट दे रहे हैं, ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी रियायत, या पूरी छूट से शहर, शहरी, फेंफड़े, और पर्यावरण सब कुछ बच सकते हैं। आज निजी गाडिय़ों की बढ़ती भीड़ की वजह से जो महंगे फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, रिंग रोड बनानी पड़ती हैं, उन सबकी लागत भी तो आती ही है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढऩे से शहरी सडक़ों पर भीड़ भी घटेगी, और वैकल्पिक सडक़ें बनाने का अंतहीन सिलसिला भी थमेगा। चाहे आज की यह सलाह केजरीवाल की तरफ से आई हो, लेकिन इस पर दिल्ली का चुनाव निपट जाने के बाद पूरे देश में एक चर्चा होनी चाहिए, और सरकारों को दस-बीस बरस बाद के जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और उसकी रियायतों में पूंजीनिवेश करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रिय आदिवासी नेता, और बस्तर से छह बार के विधायक रहे कवासी लखमा को कल ईडी ने भूपेश सरकार के वक्त के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। इस चर्चित शराब घोटाले में दो हजार करोड़ से अधिक के काले कारोबार का आरोप ईडी ने अदालत में लगाया है, और इस मामले में प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक दिग्गज अफसर और कारोबारी पहले से गिरफ्तार हैं। कवासी लखमा भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री थे, और आबकारी विभाग की फाइलों पर वे बिना पढ़े दस्तखत करते थे क्योंकि वे पढऩा नहीं जानते, जाहिर तौर पर लिखना भी नहीं जानते, और सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं। ऐसे कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या सोचकर, या बहुत सोचकर आबकारी मंत्री बनाया था, और एक अनपढ़ आदिवासी उस कार्यकाल के लिए अब ईडी हिरासत में है, और गिरफ्तारी के बाद जेल पहुंचना महज वक्त की बात है। ईडी ने अदालत को बताया है कि पहले जिन बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कवासी लखमा को हर महीने दो करोड़ रूपए देने का बयान दिया है, और लखमा ने इसी रकम में से परिवार का एक बड़ा सा घर बनवाया है, और सुकमा में कांग्रेस भवन भी। कांग्रेस भवन का हिसाब कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन कभी चुनाव न हारने वाला यह आदिवासी विधायक ईडी के जाल में फंस चुका है, और इसे लेकर लोगों के मन में रंज भी है।

दरअसल छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से जानने वाले लोगों के बीच दो हजार करोड़ के शराब घोटाले की चार्जशीट पर किसी को हैरानी नहीं है। प्रदेश में शराब के धंधे और तौर-तरीके को लाखों लोग जानते थे, उन्हें यह हैरानी जरूर हो सकती है कि ईडी कुल दो हजार करोड़ के घोटाले का केस बना पाई है। जिन लोगों की गिरफ्तारी अब तक शराब घोटाले में हुई है, उनमें से किसी की भी मासूमियत का कोई धोखा किसी को नहीं है, और सबको यह पता है कि ये लोग पांच बरस किस तरह से आबकारी विभाग चला रहे थे। लोगों को यह भी उतनी ही अच्छी तरह मालूम था कि कवासी लखमा लिखना-पढऩा नहीं जानते, वे सिर्फ दस्तखत कर सकते हैं। ऐसे में आबकारी जैसा विभाग उन्हें देना, और फिर इतना बड़ा शराब घोटाला होना, इनमें कुछ भी मासूम नहीं था। अगर दो करोड़ रूपए महीने आबकारी मंत्री को दिए भी गए थे, तो हर महीने सैकड़ों करोड़ रूपए का घोटाला उनके मातहत विभाग में उनके दस्तखत से, या बिना दस्तखत के किया जा रहा था, और मंत्री को एक टुकड़ा डाल दिया जाता था। यह शायद हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी सदन में मंत्री ने अपने विभाग से जुड़े किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक सबसे भरोसे के, और ताकतवर मंत्री मो.अकबर ही पूरे पांच साल कवासी लखमा की जगह जवाब देते रहे। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए यह बात एक फिक्र की होनी चाहिए थी कि आबकारी जैसे बदनाम और विवादास्पद विभाग का मंत्री एक ऐसे सीधे-सादे, और अनपढ़ विधायक को बना दिया गया था जो कि खबरों में चारों तरफ बरसों से छाए रहने वाले इस विभाग पर कोई भी काबू नहीं पा सकता था। बरसों से देश का मीडिया और ईडी की अदालत आबकारी घोटाले की खबरों से भरे पड़े थे, और कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल, विधानसभा, राज्यपाल, ये सारे के सारे मानो अनपढ़ बने हुए थे, इस विभाग का हर दारू दुकान पर दिखता घोटाला किसी को नहीं दिख रहा था। लोकतंत्र में यह देखना भी हैरानी की बात थी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने यह सवाल नहीं उठाया कि पढ़ न पाने वाले मंत्री से फाइलों पर दस्तखत कैसे कराए जा रहे हैं? शपथ दिलाने वाले राज्यपाल ने यह नहीं पूछा कि कवासी लखमा मंत्री की जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे, और अपने आपको देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस ने भी कभी आंख खोलकर यह नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ से जिस आबकारी घोटाले की खबरें चारों तरफ उठ रही हैं, उस विभाग को कैसा मंत्री चला रहा है। कवासी लखमा खुद तो एक सीधे-सरल आदिवासी हैं, लेकिन उनके कंधे पर बंदूक रखकर जिन सारे लोगों ने यह शराब घोटाला किया है, उन नेताओं, और पार्टी को तो इसका जवाब देना होगा कि एक आदिवासी को इतना बदनाम करके जेल भिजवाने की सजा उनके कौन-कौन लोग पाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अनपढ़ नेता को इस तरह फंसा देने की सजा अदालत चाहे न दे सके, कांग्रेस पार्टी को तो देना ही चाहिए। और शायद इस पूरे दौर में राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्हें कुछ देर आईने के सामने खड़े होकर कवासी लखमा की गिरफ्तारी के पीछे अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। राहुल का ब्रिटेन की नामी यूनिवर्सिटी में पढऩा भला किस काम का अगर वे एक आदिवासी को फंसाने और जेल भिजवाने की साजिश के सक्रिय हिस्सेदार, या मूकदर्शक थे? लोगों को यह भी याद रखने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दो बरस से फरार हैं, उन्हें धरती निगल गई, या आसमान खा गया, अभी कुछ भी साफ नहीं है। परिवार वाला एक अरबपति कारोबारी बरसों से फरार है, और पार्टी के पास अपने इस कोषाध्यक्ष पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने इतने बड़े, इतने प्रभावशाली, और इतने संपन्न पदाधिकारी की फरारी पर पार्टी कुछ भी न कहे।

हमारी बातें कांग्रेस और पिछली सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को कुछ तल्ख और असुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन कवासी लखमा तो इस हालत में भी नहीं हैं कि उनके साथ हुई साजिश और बेइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत बयान लिख सकें या दे सकें, ऐसे में किसी न किसी को तो कवासी लखमा का यह मुद्दा उठाना ही है कि बड़े-बड़े नामी-गिरामी नेताओं, अफसरों, और उनकी गिरोहबंदी वाले कारोबारियों ने मिलकर खुद तो हजारों करोड़ कमाए ही, एक अनपढ़ आदिवासी को बुरी तरह फंसा दिया। कांग्रेस नेताओं का यह तर्क किसी काम का नहीं है कि ईडी ने यह गिरफ्तारी पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों को प्रभावित करने के लिए की है, यह कार्रवाई तो किसी भी तरह के चुनाव के बरसों पहले से चल रही है, और राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड सहित कितने ही नेताओं, अफसरों, और कारोबारियों के यहां विधानसभा चुनाव के बरसों पहले से छापे पड़ते आए हैं। लोकतंत्र में चुनाव तो चलते ही रहते हैं, और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाईयां भी चलती रहती हैं। खुद भूपेश सरकार की अधिकतर जांच एजेंसियों के नामी-गिरामी केस सुप्रीम कोर्ट तक जाकर बदनीयत के पाए गए, और खारिज हुए हैं। इसलिए हर बात को चुनाव से जोडक़र देखना ठीक नहीं है।

छत्तीसगढ़ बुनियादी तौर पर एक आदिवासी राज्य है, और एक सबसे कामयाब, सबसे लोकप्रिय निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस तरह घेरकर फंसाना आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए कवासी लखमा की अपनी पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। लखमा खुद अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ सब कुछ जानते-समझते हुए भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आदिवासी समाज को इस बारे में कांग्रेस से जवाब लेना चाहिए, और कटघरे में खड़ा करना चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

अमरीका भी गजब का देश है। कई मायनों में ऐसा लगता है कि वहां कारोबार और सरकार के बीच रिश्ते इतने लोकतांत्रिक रहते हैं कि किसी कारोबारी के किसी पार्टी के विरोधी रहने पर भी उस पार्टी की सरकार बनने पर उसके कारोबार पर कोई खतरा नहीं रहता। वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं कभी बड़ी मजबूत लगती हैं, तो कभी हैरान कर देने की हद तक अजीब लगती हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने अभी काम संभाला भी नहीं है कि उनके मनोनीत लोग छुट्टे सांडों की तरह चारों तरफ सींग मार रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोगों को उन्होंने मनोनीत कर दिया जिनके बीते बरसों की कब्र फाडक़र कुछ विवादास्पद कंकाल निकले, और उन्हें खुद होकर इस मनोनयन से बाहर हो जाना पड़ा। दूसरी तरफ एलन मस्क जैसा दुनिया का सबसे रईस आदमी, और ट्रम्प के ही टक्कर का सनकी, बददिमाग, और शायद बेदिमाग भी, ऐसा साबित हो रहा है जैसा कि दुनिया में किसी ने कहीं देखा न होगा। एक तरफ तो वह सरकार के खर्च में कटौती के लिए ट्रम्प की तरफ से मनोनीत किया गया है, और दूसरी तरफ वह अमरीकी सरकार के साथ कारोबार करने वाला एक सबसे बड़ा अंतरिक्ष-कारोबारी भी है, वह कल के ट्विटर और आज के एक्स सरीखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मालिक भी है, और वह ट्रम्प के शपथ ग्रहण के पहले ही दूसरे देशों की घरेलू नीतियों में जिस तरह सिर घुसा रहा है, उससे यह हैरानी होती है कि क्या किसी विकसित लोकतंत्र का राष्ट्रपति ऐसे पालतू सांड रख सकता है जो कि उसी की अपनी चीनी मिट्टी बर्तनों की दुकान को तहस-नहस करते रहें? अमरीकी सरकार में ट्रम्प पर सबसे अधिक असर जिस मस्क का रहेगा, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के समय से ही ट्रम्प के घर में ही बसा हुआ है, वहीं से अपना कारोबार भी चला रहा है, और वहीं से सार्वजनिक रूप से दूसरे देशों के मामलों में भयानक दर्जे की दखल भी दे रहा है, वह शपथ ग्रहण के बाद जाने क्या करेगा? ट्रम्प का अपना मिजाज मैड मैन पॉलिसी वाला माना जाता है, यानी किसी पागल इंसान की नीतियों वाला। खासकर विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर ट्रम्प लोकतंत्र के पहले के दिनों में जाता हुआ दिख रहा है, और मानो उसकी अपनी बददिमागी काफी न हो, उसे एलन मस्क जैसा एक और सनकी तानाशाह सलाहकार भी मिल गया है।

पता नहीं अमरीका का लोकतंत्र किस किस्म का है कि एक सबसे अधिक पढ़े-लिखे, विकसित, कामयाब और कारोबारी देश के लोगों ने जिस अप्रत्याशित बहुमत से ट्रम्प जैसे घटिया, खतरनाक, तानाशाह, और सनकी को चुना है, वे अमरीका का किस तरह का भविष्य चाहते हैं, और बाकी दुनिया में अमरीका की भूमिका किस तरह की चाहते हैं। हम एक बार फिर एलन मस्क की बात पर लौटें, तो निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा मस्क और एक भारतवंशी अमरीकी कारोबारी विवेक रामास्वामी का सरकारी खर्च में कटौती के लिए मनोनयन किए जाने के बाद से मस्क ने अमरीका के भीतर के बारे में भी जितने किस्म के बयान दिए, उनसे ट्रम्प की अपनी रिपब्लिकन पार्टी भी बड़ी नाखुश हुई, लेकिन वहां कामयाब नेता पर शायद पार्टी का बहुत कम बस चलता है। अभी मस्क ने जर्मनी में एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा दिया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने बरसों पहले ब्रिटेन में सामने आए एक सेक्स स्कैंडल की जांच में पर्याप्त दिलचस्पी नहीं ली थी जिसमें मोटेतौर पर पाकिस्तानी मूल के कई लोगों ने ब्रिटेन की नाबालिग गोरी लड़कियों को फंसाकर साजिश के तहत उनका यौन शोषण किया था। जर्मनी और ब्रिटेन के ये दोनों मामले किसी भी तरह अमरीका से जुड़े हुए नहीं हैं, और दोनों ही घरेलू मामलों में अमरीका की अगले हफ्ते बनने जा रही सरकार के एक सबसे असरदार कारोबारी को कुछ बोलने की जरूरत थी। लेकिन मस्क ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में किसी पार्टी का साथ दे रहा है, तो जर्मनी में किसी दूसरी पार्टी का। खुले रूप में जब एलन मस्क ऐसा कर रहा है, तो सवाल यह उठता है कि अमरीकी राष्ट्रपति पर सबसे अधिक असर रखने वाला यह कारोबारी विदेश नीति को अघोषित रूप से किस तरह प्रभावित करेगा? एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ट्रम्प ने एलन मस्क को अपना दायां हाथ बनाकर हितों के टकराव की एक नौबत भी खड़ी कर दी है क्योंकि मस्क की बैटरी कार की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, टेस्ला का बड़ा कारोबार दुनिया के कई देशों के साथ है, सेटेलाइट इंटरनेट का उसका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है, ऐसे में मस्क अमरीकी राष्ट्रपति के साथ रोज बैठते-खाते-पीते हुए उन देशों के साथ अमरीका की नीतियों को किस तरह प्रभावित करेगा? यह तो ठीक है कि अमरीकी राजनीति पर कारोबारियों का असर और उनकी पकड़ कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन यह असर चुनाव चंदे के मार्फत आता था, और पर्दे के पीछे से काम करता था। एलन मस्क की शक्ल में यह राष्ट्रपति के सिर पर बैठकर काम कर रहा है, और ट्रम्प का मस्क पर जो अंधविश्वास दिख रहा है, वह अमरीका की घरेलू सरकारी नीतियों, और देश की विदेश नीति, इन दोनों पर बहुत बड़ा असर डालता दिख रहा है।

पता नहीं कोई लोकतंत्र दुनिया के सबसे रईस आदमी, और अमरीका के सबसे बड़े कारोबारी, और दर्जनों देशों तक फैले कारोबार वाले इस सनकी के दबाव और असर तले किस तरह काम कर सकता है? यह सरकार और कारोबार के संबंधों का एक बड़ा दिलचस्प मामला तो है, और इन विषयों के शोधकर्ताओं के लिए यह एक अच्छा सामान भी रहेगा। भारत जैसे लोकतंत्र में सरकार में कारोबारी दखल पर्दे के कुछ पीछे से चलती है, यहां पर कारोबारी खुद ही सरकार चला रहा है, खुद ही सरकार के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, और दुनिया के दूसरे देशों में सरकारों और राजनीतिक दलों को आगे-पीछे करने की अपनी सनक लाद रहा है। यह देखना हैरान करता है कि एक कारोबारी जिस तरह कार और अंतरिक्ष के अपने कारोबार से परे जाकर रातोंरात ट्विटर खरीदता है, और उसे अपनी सनक से बदलता है, वैसा कारोबारी अब दुनिया को बदलने की अपनी सनक अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के मार्फत किस तरह लादेगा!

पश्चिम बंगाल की एक रिपोर्ट एक प्रमुख समाचार प्लेटफॉर्म, डाइचे वैले पर आई है जिसमें बताया गया है कि वहां तीन हजार से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं जिनमें 23-24 शैक्षणिक सत्र में एक भी छात्र-छात्रा की भर्ती नहीं हुई। और इन स्कूलों में 14 हजार से अधिक शिक्षक हैं जो बिना काम तनख्वाह पाते रहे, और प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक-एक शिक्षक हैं। देश में और राज्यों में भी आगे-पीछे इसी तरह की हालत है, बस यही कि पढ़ाई-लिखाई के लिए जाने जाने वाले बंगाल की यह बदहाली हो गई है। लोगों को याद होगा कि इस राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाला में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की दखल से एक मंत्री सहित बहुत से दूसरे लोग गिरफ्तार हैं, और कोई हैरानी नहीं है कि स्कूलों की दर्ज संख्या गिरती जा रही है। वैसे स्कूलों में दर्ज संख्या के मामले में देश के बाकी राज्य भी बदहाली झेल रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। देश का कानून बाल मजदूरी के खिलाफ है, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चे पढ़ाई छोडक़र मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन वे पढ़ाई की तरफ अधिक नहीं आ रहे हैं, यह तो एक सच्चाई है ही। दूसरी तरफ अनौपचारिक तौर पर यह पता लगता है कि बच्चे स्कूल आना बंद कर देते हैं तो भी जवाब-तलब से बचने के लिए स्कूल के शिक्षक और हेडमास्टर उनके नाम रजिस्टर से नहीं हटाते ताकि सरकार से कोई नोटिस न झेलना पड़े, और उन छात्रों के नाम से दोपहर के भोजन का खर्च, यूनिफॉर्म, और किताबें सब मिलते रहते हैं जो कि स्कूल के प्रभारी लोगों की ऊपरी कमाई हो जाती है। ऐसे में सरकार के दर्ज संख्या के आंकड़े बहुत विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताने में सबकी चमड़ी बची रहती है, और दमड़ी (पैसे) भी मिलते रहती है।

हिन्दुस्तान की हालत देखें तो आज ही सोशल मीडिया पर एक गंभीर व्यक्ति ने यह लिखा है कि हिन्दुस्तानी कामगार काम नहीं करते, नौकरी करते हैं। अब यह सोच निजी कंपनियों और संस्थाओं के कर्मचारियों के बारे में शायद सच न हो, क्योंकि वहां अधिक जवाबदेही रहती है, लेकिन सरकारी नौकरियों के बारे में तो यह सच है ही क्योंकि वहां नौकरी पाने के बाद रिटायर होने तक की एक ऐसी हिफाजत हासिल हो जाती है कि काम करें या न करें, तनख्वाह तो मिलते ही रहेगी। हम छत्तीसगढ़ में ही स्कूलों का हाल देखते हैं तो जगह-जगह मास्टर शराब पीकर पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचकर शराब पीते हैं, स्कूल में फर्श पर पड़े रहते हैं, कुछ जगहों के वीडियो सामने आए जिनमें क्लास के बच्चों और प्रधानपाठिका के सामने बैठकर एक मास्टर दारू पीते रहा, हर दिन नशे में पहुंचने वाले एक मास्टर को स्कूल के छोटे बच्चे चप्पल मार-मारकर भगा रहे हैं, एक जगह मास्टर बंदूक लेकर प्रधानपाठिका को धमकाने पहुंच गया, एक जगह मास्टर शिक्षा विभाग की महिला अधिकारी का गला घोंटने लग गया, कोई हफ्ता ऐसी खबरों के बिना नहीं निकलता। जिन लोगों का बदअमनी का यह हाल है, वे वीडियो और खबरों से परे भी क्या पढ़ा लेते होंगे? छत्तीसगढ़ में भी राज्य छोटा होने के बावजूद सैकड़ों स्कूलें ऐसी है जहां एक-एक शिक्षक पांच-पांच क्लास पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक संघों के दबाव में लोगों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं।

जब देश में बुनियादी प्राथमिक शिक्षा का यह हाल है, तो इस बुनियाद पर खड़ी इमारत कैसी होगी? यहीं पर आकर दक्षिण भारत के राज्य उत्तर भारत को मीलों पीछे छोड़ देते हैं, और बाकी हिन्दी प्रदेशों को भी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई की उत्कृष्टता पर दक्षिण में जो जोर दिया जाता है, उसी का नतीजा है कि बाकी दुनिया में सबसे अधिक हिन्दुस्तानी दक्षिण भारतीय राज्यों से ही जाते हैं। हिन्दी के तो अधिकतर राज्यों के अधिकतर लोग अपने ही राज्यों में बेरोजगार होने का गौरव हासिल करते हैं क्योंकि न तो सरकार उन्हें तैयार करती, और न ही सामाजिक रूप से उनके सामने अपने सीनियर छात्र-छात्राओं की कोई अच्छी प्रेरणा देने वाली मिसाल ही रहती। जिन राज्यों में पीढिय़ों से लोगों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार किया जा रहा है, वहां छात्रों की हर बैच के सामने दूसरे होनहार और कामयाब छात्र-छात्राओं की एक मिसाल रहती है, और यह मिसाल चुनौती की तरह भी रहती है। हिन्दी हिन्दुस्तान में ऐसी किसी चुनौती का दबाव नहीं रहता, और हर पीढ़ी के पास अपने से पहले की पीढ़ी के निठल्ले और बेरोजगार होने की बड़ी सहूलियत की मिसाल रहती है। हिन्दी के राज्यों से देश-विदेश में जाकर कामयाबी पाने की गिनी-चुनी कहानियां तो कोई सुना सकते हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं बताई जा सकती, ये कहानियां उंगलियों पर गिनने जितनी ही रहती हैं।

पूरी विकसित दुनिया के सभ्य लोकतंत्र जिन दो चीजों पर सबसे अधिक गंभीरता से ध्यान देते हैं, वे प्राथमिक शिक्षा, और स्वास्थ्य हैं। भारत के जिन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद मजबूत रहती है, वहां पर लोग बड़े होने पर भी अधिक कामयाब होते हैं। लेकिन केन्द्र सरकार के किए हुए कई सर्वे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिडिल स्कूल में पहुंच चुके छात्र-छात्राओं को भी अपने से तीन-चार साल छोटी क्लास का जोड़-घटाना भी नहीं आता। स्कूलों से जो बच्चे कॉलेजों में पहुंचते हैं, वे कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने लायक नहीं रहते। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को छत्तिसगढिय़ा सबले बढिय़ा जैसे आत्ममुग्ध नारों से मुक्ति पानी चाहिए, और हकीकत की कड़ी जमीन पर नंगे पैर खड़े होकर अपने आपको तौलना चाहिए कि राष्ट्रीय पैमानों पर दूसरे राज्यों के मुकाबले उसकी स्थिति क्या है। खदान की कमाई से खेतों को अनुदान देते चलने से हर बरस का काम तो चल रहा है, लेकिन अगर नौजवान पीढ़ी को देश के दर्जन भर विकसित राज्यों के बच्चों के मुकाबले तैयार नहीं किया जाएगा, तो दस-बीस बरस में इस राज्य की नई पीढ़ी हर किस्म के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से बाहर रहेगी। जब कभी किसी दूसरे राज्य की खामियां सामने आती हैं, तो बाकी राज्यों को भी अपने आपको तौल लेना चाहिए, ऐसी समझदारी दिखाए बिना खुद ठोकर खाकर संभलने तक तो बड़ी देर हो चुकी रहती है, और बड़ा नुकसान हो चुका रहता है। छत्तीसगढ़ सरीखे हर राज्य को नारों से परे अपने आपको सचमुच ही बेहतर बनाने की जरूरत है, वरना हर बरस ये राज्य दक्षिण से कुछ और मील पीछे जाते रहेंगे। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

हर कुछ दिनों में आसपास से ऐसी खबर आती है कि नवजात शिशु को नाले या घूरे पर फेंका गया। कभी-कभी ये जिंदा भी रहते हैं, और अस्पताल इन्हें बचाने की भरसक कोशिश भी करते हैं, कभी वे बचा पाते हैं, कभी नहीं बचा पाते। उन नवजात शिशुओं की तकलीफ को बखान करने वाले लोग नहीं रहते, लेकिन बहुत आसानी से इस बात का अहसास किया जा सकता है कि जिन बच्चों को पैदा होने के बाद गोद से ही नहीं हटाया जाता, जिन्हें लिटाने के लिए पुराने घिसे हुए कपड़ों की गुदड़ी बनाई जाती है कि उनकी नाजुक चमड़ी को नुकसान न पहुंचे, ऐसे बच्चों को जब नालियों और घूरों में फेंक दिया जाता है, तो उनके साथ क्या गुजरती होगी? कभी-कभी ऐसे बच्चे नजर आने के पहले ही कुत्तों के शिकार हो जाते हैं, और या तो इनके कुछ अंग चले जाते हैं, या पूरी जान ही चली जाती है। फिर इसे समाज की इस हकीकत से जोडक़र देखने की जरूरत है कि किस तरह कुछ लोग बच्चों की चाह में दशकों तक पूजा-पाठ करते रहते हैं, चिकित्सा विज्ञान की सुविधाओं से कोशिश करते हैं, और फिर भी उन्हें बच्चे नहीं हो पाते। एक तरफ बच्चों की चाह में बहुत से जोड़े लगातार अंधाधुंध मेहनत और खर्च करते हैं, दूसरी तरफ कुछ अवांछित माने जाने वाले बच्चों को फेंक दिया जाता है।

दरअसल बच्चे तो कोई भी अवांछित नहीं होते, न वे नाजायज होते हैं, और न ही हरामजादे या हरामी होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और अगर सामाजिक नजरिए से उनके पैदा होने में कोई बुराई है, तो उसके जिम्मेदार उन्हें पैदा करने वाले मां-बाप हैं, या मां अगर अनचाहे गर्भ से लाद दी जाती है, तो बलात्कारी पिता पैदा होने वाले बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन इन बच्चों को मारने वाला समाज है। जब कहीं किसी कुंवारी, तलाकशुदा, या विधवा महिला की संतान हो, तो समाज के तमाम ठेकेदार झंडे-डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं कि शादी से परे यह संतान हुई कैसे? समाज का इतना बड़ा दबाव रहता है कि इन तीनों तबकों में से किसी की भी महिला गर्भवती होने के बाद या तो गर्भपात को मजबूर हो जाती है, या फिर बच्चे का जन्म हो जाने पर उसे फेंक देने के लिए। किसी भी मां के लिए नवजात शिशु को फेंक देना आसान नहीं रहता है, क्योंकि उसे नौ महीने पेट के भीतर रखा है, लेकिन समाज की बेरहमी जीना जिस हद तक हराम कर देगी, जितनी सामाजिक प्रताडऩा देगी, उसे झेल पाना हर किसी के लिए आसान नहीं रहता, और समाज की परिभाषा में अवांछित संतान को खुद को भी जिंदगी भर अपने से जुड़े सवालों के जवाब देना आसान नहीं रहता। नतीजा यह रहता है कि नवजात शिशु को फेंक देना कई मुसीबतों का एक इलाज मान लिया जाता है, और एक ताजा-ताजा पैदा हुए बच्चे की जिंदगी का महत्व ही क्या रहता है। अभी-अभी छत्तीसगढ़ में एक हॉस्टल में नाबालिग छात्रा ने वहां शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया, और खुद ही उसे वहां की खिडक़ी से बाहर फेंक दिया। बुरी तरह जख्मी हालत में बच्चे को अस्पताल में बचाने की कोशिश की जा रही है, और इस नाबालिग लडक़ी को जिस परिचित बालिग ने गर्भवती किया था, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

दरअसल समाज में सैकड़ों बरस पहले कुछ जातियों में कुंवारी लडक़ी के मां बनने को उतना बुरा नहीं माना जाता था, और उसकी भी शादी हो जाती थी, और वह साथ में बच्चों को लेकर जाती थी। महाभारत काल के कथानक पर कन्नड़ लेखक भैरप्पा के लिखे उपन्यास ययाति को पढ़ें, तो उसमें इस किस्म की समाज व्यवस्था का जिक्र है, और उस वक्त कुछ समाजों में इसे बुरा माना जाता था कि लडक़ी के गर्भधारण की उम्र आ जाने के बाद भी वह गर्भवती नहीं हो रही है। अब वैसी समाज व्यवस्था बाद के बरसों में किस तरह इतनी कट्टर हो गई कि शादी से परे होने वाले बच्चों को मार डालना ही माताओं के लिए अकेला विकल्प हो गया है। इस नौबत का एक दूसरा इलाज बच्चों को फेंक दिए जाने से बचाकर उन्हें छोड़ दिए जाने का समाधान उपलब्ध कराने वाले अनाथाश्रम थे। मदर टेरेसा की संस्था दशकों से भारत में ऐसे अनाथाश्रम चलाती थीं जहां बाहर रखे झूलों में बच्चों को छोडक़र जाया जा सकता था, और कोई जानकारी नहीं देनी पड़ती थी। अभी हाल के बरसों में ऐसी कई संस्थाओं को विदेशों से दान मिलने में रोक लगने लगी है, और मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का विदेशी अनुदान पाने का अधिकार रोक दिया गया था, जिसे बाद में वापिस शुरू किया गया। हाल ही में देश में हजारों संस्थाओं के ऐसे पंजीयन रद्द किए गए, लेकिन उनमें से सब अनाथ बच्चों के काम में नहीं लगे हुए थे, वे अलग-अलग कई तरह के सामाजिक काम करते थे।

कुल मिलाकर हम इस बात पर लौटते हैं कि इस देश की बहुत सी धार्मिक, आध्यात्मिक, और सामाजिक संस्थाओं के लिए यह आसान काम हो सकता था कि वे ऐसे अनाथाश्रम शुरू करें जहां लोगों से बिना किसी सवाल-जवाब के अनचाहे बच्चों को लिया जा सके, और उन्हें बच्चों की चाह वाले परिवारों को कानूनी औपचारिकताओं के बाद दिया जा सके। किसी नवजात की जिंदगी ले लेना उसकी मां की क्रूरता कम है, समाज व्यवस्था की क्रूरता अधिक है जो कि ऐेसे मां-बच्चे का जीना हराम कर देती है। लोगों को इसी के बारे में सोचना चाहिए, और किसी उदार संगठन को ऐसे संस्थान शुरू करने चाहिए जहां निजता और गोपनीयता के साथ गर्भवती लड़कियां और महिलाएं जा सकें, वहां सुरक्षित जन्म दे सकें, और फिर अगर उन्हें बच्चों को छोडक़र आना है, तो छोडक़र आ सकें। इससे अजन्मे और नवजात बच्चों के सुरक्षित जिंदगी के अधिकार की गारंटी हो सकेगी। बहुत सी स्थितियों में अकेली लडक़ी और महिला के लिए पूरी गर्भावस्था उसे छुपा पाना आसान नहीं रहता, और न ही जन्म देना और बच्चे को पालना। इसलिए या तो संसद, या कोई सरकार, या कोई अदालत ऐसा इंतजाम करे कि गर्भवती लड़कियों और महिलाओं को बिना किसी भी सवाल-जवाब के, पूरी गोपनीयता के साथ ऐसे संस्थान में दाखिला मिले, और बाद में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके उनसे मिले बच्चों को जरूरतमंद परिवारों को दिया जा सके। कोई भी संवेदनशील सरकार आसानी से ऐसा कर सकती है, और यह बहुत महंगा इंतजाम भी नहीं रहेगा। अजन्मे और नवजात इंसानों की जिंदगी बचाना किसी भी जिम्मेदार समाज की एक बुनियादी जिम्मेदारी है, और जो समाज अपने आपको बड़ा गौरवशाली मानता है, उसे नवजात मौतों के ऐसे कलंक से छुटकारा भी पाना चाहिए।

टेक्नॉलॉजी का इतिहास देखें तो उसमें आम लोगों को खास लोगों के मुकाबले कई किस्म से मुकाबले के लायक बनाया है। टेक्नॉलॉजी ने ऐसे कई औजार दिए हैं जिनके बिना विपन्न तबका सम्पन्न तबके का मुकाबला ही नहीं कर सकता था। मशीनों ने रोजगार भी पैदा किए, मजदूरों और कामगारों की उत्पादकता भी बढ़ाई, और लोगों के बीच का फासला घटाया है। एक वक्त था जब सिर्फ सम्पन्न तबके के घर टेलीफोन होता था, और उनके अड़ोस-पड़ोस के किसी व्यक्ति के लिए रिश्तेदार फोन करते थे, तो लोगों को बुलाया जाता था और वे उनके घर बैठकर दुबारा फोन आने का इंतजार करते थे। लोगों के पास घर या दफ्तर-दुकान में फोन होना ताकत और सम्पन्नता का सुबूत था। सम्पन्न लोग काम करते हुए भी अपने घर के लोगों के लिए फोन पर रहते थे, दूसरी तरफ गरीब मजदूर या कामगार घर से निकलने के बाद घर लौट जाने तक संपर्क के बाहर रहते थे। अब मोबाइल फोन की टेक्नॉलॉजी ने शुरूआती एक-दो साल के महंगे रेट के बाद गरीबों के हाथ में एक अभूूतपूर्व और असाधारण ताकत दे दी, और अब लोग झाड़ू लगाते हुए भी, बोरे लादते हुए भी, अपने तमाम करीबी लोगों और रोजगार से जुड़े के लिए उपलब्ध रहते हैं। कामगार के लिए एक काम निपटाते हुए भी अगला काम मौजूद रहता है, और यह मोबाइल फोन की टेक्नॉलॉजी कीमेहरबानी से ही हो पाया है।