विचार/लेख

-अपूर्व गर्ग

हर दिन तस्वीर बदल रही है। TINA फैक्टर समझाने वालों, कोई विकल्प नहीं की प्रायोजित गोली गले के नीचे जबरदस्ती उतारने वालों के रंग उड़ चुके।

राहुल गाँधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सबसे पहली सफलता ये कि सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर

उपचुनाव हुए इसमें दस सीटों पर सीधे इंडिया गठबंधन ने कमाल दिखाया। महज 2 सीटें बीजेपी को और 1 निर्दलीय को।

तस्वीर ऐसी है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी इंडिया गठबंधन के साथ।

तस्वीर ऐसी है कि हिमाचल में कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी गए थे । 9 में 6 हार चुके। हिमाचल में कांग्रेस की इस जीत से इस पार्टी को स्थायित्व ही नहीं मिलेगा, बल्कि दल-बदल को जो धक्का पहुंचा, उसका भी ये पूरे देश को एक सन्देश है।

‘आप’ पार्टी को हर तरह की, तरह-तरह की चुनौतियां मिल रही हैं, फिर भी वो जालंधर पश्चिम से जीतकर आए।

पश्चिम बंगाल की चारों सीट पर टीएमसी की जीत के ये संकेत हैं कि त्रिपुरा, असम पर आगे इसका असर दिखेगा।

इस बड़ी जीत का आधार है इंडिया गठबंधन की मजबूत एकजुटता। ये एकजुटता लोकसभा चुनाव से पहले ही नहीं, प्रचार के दौरान, और बड़ी जीत में भी दिखाई दी।

इंडिया गठबंधन की एकजुटता संसद में भी दिखाई दी।

इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई दी, जिस तरह सभी अरविन्द केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ खड़े नजऱ आये।

इंडिया गठबंधन जितना एकजुट रहेगा, जितना धैर्य-समझदारी दिखाएगा, उतना ही सफल होगा।

आप नोट कर लीजिये, आज के नतीजे बीजेपी के लिए कितने ही बुरे हों, पर नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा चिंतित रहेंगे।

इंतजार करिये बिहार से मिलने वाली खबरों का।

हिमाचल में 3 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीतीं। ये दोनों मामूली सीटें नहीं हैं, बल्कि इसके माध्यम से जनता ने हिमाचल में एक बार

फिर कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त कर 5 साल पूरे करने के लिए सुरक्षा चक्र प्रदान किया।

ये उपचुनाव राहुल के नेताप्रतिपक्ष बनने के बाद दिए भाषणों, आंदोलनों, और उनकी मेहनत पर बड़ी मुहर है।

जाहिर है इसके बाद राहुल गाँधी और इंडिया गठबंधन की गति को कोई ब्रेकर रोक नहीं पायेगा।

आगे और भी बड़ी और बदली तस्वीर देखेंगे हम लोग।

-अशोक पांडे

क्रिकेट देखना मुझे तभी तक अच्छा लगता रहा जब उसे सफेद पोशाक पहन कर खेले जाने का रिवाज था। फुटबॉल खिलाडिय़ों की तरह पीठ पर नंबर लिखे रंग-बिरंगे कपड़ों में खेली जाने वाली पाजामा क्रिकेट ने खेल का असली मज़ा तबाह कर दिया।

फेंकने से पहले तेज गेंदबाज बॉल को अपनी पतलून पर घिसता था। गेंद की पॉलिश उसकी जेब वाली जगह के आसपास लाल निशान छोड़ देती थी। दिन भर में बीस-बाईस ओवर डाल चुके बाज़ गेंदबाज अगले दिन भी उसी पतलून को पहन कर उतरा करते। तेज़ गेंदबाजों से यह एक इमेज मेरे मन में बचपन से जुड़ी हुई है।

जिमी एंडरसन न होते तो ऐसी कितनी ही छवियाँ कब की विस्मृत हो गई होतीं। विकेट लेने से ज्यादा उनके रन-अप को देखने में अधिक आनंद आता था। ऑफ-स्टम्प के बाहर निकलती उनकी आउटस्विंग पर लगातार चकमा खा रहे बैट्समैन की बेबसी देखने की चीज होती थी। जिमी साल-दर-साल ऐसा करते रहे – इक्कीस साल के असंभव करियर में उन्होंने टेस्ट मैचों में चालीस हज़ार गेंदे फेंकीं।

क्रिकेट में लगने वाली मेहनत के शारीरिक पहलू पर विस्तृत रिसर्च कर चुके ऑकलैंड के एंगस मैकमोरलैंड का कहना है कि औसतन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ओवर करने पर मनुष्य की देह पर पडऩे वाला स्ट्रेस छोटे-मोटे कार एक्सीडेंट से लगने वाले झटके के समतुल्य होता है। जब आप सामान्य तौर पर खड़े होते हैं, आपके पैरों पर आपके शरीर के पूरे भार जितना दबाव होता है। रन-अप के लिए दौडऩा शुरू करते ही यह दबाव दो गुना हो जाता है। बोलिंग क्रीज तक पहुँचते-पहुँचते रफ्तार बढ़ती जाती है, फिर आप एक निर्णायक जम्प के साथ अपनी बांह को घुमा कर गेंद फेंकते हैं। गेंद फेंके जाते समय यह दबाव सामान्य से सात से आठ गुना तक पहुँच जाता है। आप 128 से जितनी ज्यादा रफ़्तार निकालेंगे देह पर उतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। यही वजह है कि बहुत सारे तेज गेंदबाजों का कॅरियर, जो वैसे ही अपेक्षाकृत छोटा होता है, चोटों की वजह से बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है।

जिमी एंडरसन ने बयालीस साल की आयु तक तेज गेंदबाजी की। जिमी के नाम बहुत सारी असंभव उपलब्धियां हैं-एक फास्ट बोलर के तौर पर वे लगातार इक्कीस साल तक खेलते रहे, क्रिकेट इतिहास के किसी भी तेज गेंदबाज ने न उनके बराबर टेस्ट खेले न विकेट लिए। उनसे ज़्यादा टेस्ट सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम हैं।

एक से एक धुरंधर तेज गेंदबाज देखे-लिली, टॉमसन, मार्शल, गार्नर, इमरान, सरफराज, एलन डोनाल्ड, बॉब विलिस, वसीम, वकार, हैडली, शॉन टेट, डेल स्टेन, मैक्ग्राथ। कैसे-कैसे नाम! एक से एक उनके कारनामे! लेकिन जिमी एंडरसन जैसा कोई न हुआ।

जिमी ने अपना आखिरी वन डे नौ साल पहले खेला था और आखिऱी टी-ट्वेंटी पंद्रह साल पहले। हैरत होती है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने के बावजूद वे लगातार दुनिया भर की क्रिकेट-सुर्खियों में बने रहे। कल जब लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने आखिऱी बार गेंदबाजी की वे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सफलतम तेज गेंदबाज के तौर पर रिटायर हुए। उनके आंकड़े देखिये आपको पता चल जाएगा वे किस मिट्टी के बने हैं।

बीते बीसेक साल क्रिकेट के मूलभूत स्वभाव के बदल जाने के साल रहे। यही साल एंडरसन के करियर के भी साल थे। टेस्ट क्रिकेट को लोगों ने उबाऊ और बोझिल बताना शुरू किया और टी-ट्वेंटी जैसा फूहड़ शो क्रिकेट का पर्यायवाची बन गया।

जिमी ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा- ‘जिन्दगी मैं जैसा भी इंसान बन सका, वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की वजह से संभव हुआ। टेस्ट क्रिकेट में आपका पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जब आप नीचे होते हैं आपको ऊपर उठने का जतन करना होता है और जब ऊपर होते हैं, तब वहीं बने रहने की मशक्कत करनी होती है। दिन भर के खेल के बाद शाम के छ: बजे जब आपका शरीर पूरी तरह टूटा हुआ होता है और कप्तान आपकी तरफ गेंद उछालता है तो भी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। आप एक दिन में बीस से पच्चीस ओवर फेंकते हैं। तब कहीं जाकर तीन, चार या पांच दिनों के बाद मैच का परिणाम आता है। अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट जीत सकने से बड़ा संतोष दुनिया में कोई नहीं। टी-ट्वेंटी या वनडे मैचों में आप किस्मत से जीत सकते हैं लेकिन आप कितने भी किस्मत वाले हों टेस्ट क्रिकेट में नहीं जीत सकते। टेस्ट क्रिकेट में आपको हमेशा एक टीम की तरह खेलना होता है।’

मुझे जब भी जिमी एंडरसन की स्मृति आती है, वे अपने रन-अप पर होते हैं। सफेद ड्रेस पहने हुए। सधे कदमों के साथ बैट्समैन की तरफ दौड़ते हुए। उसी शानदार सफेद ड्रेस में वे रिटायर हुए।

आप एक सुनहरे युग के आखिरी बाशिंदे थे, जिमी! टेस्ट क्रिकेट को ही असल क्रिकेट मानने वाले मुझ जैसे अपने तमाम चाहने वालों को इतने सारे यादगार मौके देने का शुक्रिया!

अभिनव गोयल

दिवंगत कैप्टन अंशुमान के पिता ने अपने बेटे को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने के बाद भारतीय सेना की निकटतम परिजन नीति (एनओके) में संशोधन की मांग की है।

इस नीति के तहत सैन्य कर्मी की मौत होने पर उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता और सम्मान दिए जाते हैं।

कीर्ति चक्र, वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार है।

पिछले साल जुलाई में सियाचिन में अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान की मौत हो गई थी।

कैप्टन अंशुमान के साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया।

लेकिन अब कैप्टन अंशुमान सिंह के मां-बाप चाहते हैं कि एनओके नीति में बदलाव किया जाए ताकि सैनिक की मौत होने पर वित्तीय सहायता और सम्मान सिर्फ पत्नी को ही न दी जाएं बल्कि उसमें बाक़ी परिवार को भी शामिल किया जाए।

क्या कह रहा है कैप्टन अंशुमान का परिवार

मीडिया से बातचीत में कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह, जो ख़ुद सेना से रिटायर्ड हैं, ने कहा, ‘हमें दुख है कि हम कीर्ति चक्र को अपने घर नहीं ला पाए।’

उन्होंने कहा कि कीर्ति चक्र को उनकी बहू स्मृति ने अपने पास रखा है और वे उसे ठीक से देख भी नहीं पाए।

रवि प्रताप सिंह ने निकटतम परिजन नीति (एनओके) में बदलाव की मांग करते हुए कहा, ‘एक ऐसा व्यापक और सर्वमान्य नियम बनना चाहिए जो दोनों परिवारों को प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति में सर्वमान्य हो। किसी के अधिकारों और कर्तव्यों का हनन नहीं होना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘एनओके सिस्टम में रचनात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है।’

कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ने इस नीति में बदलाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बात की है।

हालांकि परिवार का कहना है कि उनकी बहू स्मृति अपने अधिकारों से ज़्यादा कुछ नहीं लेकर गई है और वे इन अधिकारों को बदलने की ही मांग कर रहे हैं।

क्या है एनओके

निकटतम परिजन (एनओके) शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति/पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है।

बीबीसी से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नितिन कोहली कहते हैं कि हर सर्विस पर्सन को सर्विस के दौरान अपने निकटतम परिजन यानी एनओके को घोषित करना पड़ता है।

वह कहते हैं, ‘एनओके को सरकार या सेना तय नहीं करती है, ये व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो आम तौर पर उसके माता-पिता निकटतम परिजन के तौर पर दर्ज होते हैं, वहीं शादी की स्थिति में यह बदलकर जीवनसाथी हो जाता है।’

नितिन कोहली कहते हैं कि अगर सैन्यकर्मी के पास पर्याप्त कारण हैं तो वह अपना एनओके बदल सकता है लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है।

वहीं सेना से सेवानिवृत्त एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं कि सैन्यकर्मी अपनी मर्जी से एनओके तय करता है।

वह कहते हैं, ‘सेना में व्यक्ति को पार्ट-2 ऑर्डर भरना पड़ता है, तभी उसकी शादी रिकॉर्ड पर आती है। उसे इस फॉर्म में भरना होता है कि उसकी शादी कब, कहां और किसके साथ हुई, जिसके लिए कुछ दस्तावेज़ भी लगते हैं।’

नाम ना लिखने के अनुरोध पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, ‘पार्ट-2 भरते समय वह निकटतम परिजन(एनओके) की जानकारी भी भरता है। यह करते वक्त उसके पास दो विकल्प होते हैं। वह अपने जीवनसाथी के साथ-साथ माता पिता को भी एनओके में शामिल कर सकता है।’

वह कहते हैं, ‘बहुत सारे नए लोगों को एनओके की जानकारी नहीं होती। इस स्थिति में यूनिट के लोग उन्हें जानकारी देते हैं कि वे एनओके में किसे-किसे भर सकते हैं।’

लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, ‘अगर कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है तो कीर्ति चक्र माता-पिता के पास चला जाता है।’

वह कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब किसी सैनिक के परिवार ने एनओके नीति में बदलाव की मांग की है, करगिल युद्धथ के बाद इस तरह के कई केस सामने आए थे।

वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख़्शी कहते हैं कि सर्विस के दौरान कोई भी जवान एडजुटेंट जनरल ब्रांच के ज़रिए अपनी विल बनवा सकता है, जिसमें वह तय कर सकता है कि उसके न रहने पर उसकी संपत्ति किस आधार पर बांटी जाए।

राज्य स्तर पर नीति में बदलाव

सर्विस के दौरान जान जाने के मामलों में अक्सर राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद करती हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसे लेकर एक फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक अगर कोई सुरक्षाकर्मी ‘शहीद’ होता है तो राज्य सरकार की तरफ़ से मिलने वाली आर्थिक मदद को पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर बांटा जाएगा।

वहीं उत्तर प्रदेश ने साल 2020 में फैसला किया था कि अगर प्रदेश का कोई सैन्य कर्मी ‘शहीद’ होता है तो उसे 25 लाख रुपये की जगह 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

फैसले के मुताबिक 50 लाख रुपये में से 35 लाख रुपये पत्नी को और 15 लाख रुपये ‘शहीद’ के माता-पिता को दिए जाएंगे।

कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का भी कहना है कि उन्हें इस नियम के तहत 15 लाख रुपये राज्य सरकार से मिले हैं।

इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी साल 2017 में पत्नी को 100 प्रतिशत मिलने वाली अनुग्रह राशि में बदलाव किया था। अब 30 प्रतिशत राशि ‘शहीद’ के माता पिता और 70 प्रतिशत राशि पत्नी और बच्चों को दी जाती है।

कैप्टन अंशुमान की शादी

19 जुलाई 2023 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लगी थी। इस आग में कई जवान फंस गए थे।

अपनी जान की परवाह किए बिना अंशुमान अपने साथियों को बचाने के लिए आगे आए। इस दौरान उन्होंने 4 से 5 जवानों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन वो खुद बुरी तरह झुलस गए और उन्हें नहीं बचाया जा सका।

उनकी शादी इस हादसे से पांच महीने पहले 10 फरवरी को स्मृति से हुई थी, जो पेशे से इंजीनियर हैं।

स्मृति के मुताबिक उनकी मुलाकात अंशुमान से इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी जिसके बाद उनका सिलेक्शन पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया।

यहां से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेना की मेडिकल कोर को ज्वाइन किया। स्मृति बताती हैं कि एक बार जन्मदिन पर विश करने के लिए अंशुमान पुणे से गुरदासपुर आ गए थे।

अंशुमान को याद करते हुए स्मृति कहती हैं, ‘हम कॉलेज के पहले दिन मिले थे। मैं ड्रामेटिक नहीं होना चाहती लेकिन वो पहली नजर का प्यार थाज्एक महीने की मुलाकात के बाद आठ सालों तक हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। फिर हमने शादी करने का फैसला लिया। दुर्भाग्य से हमारी शादी के दो महीने के भीतर ही उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई।’

स्मृति कहती हैं, ‘वह मुझसे कहते थे कि मैं साधारण मौत नहीं मरूंगा कि कोई याद नहीं रखे। मैं अपनी छाती में पीतल लेकर मरूंगा और लोग याद रखेंगे।’ (bbc.com/hindi)

मेडलिन हेलपर्ट-बृजेश उपाध्याय

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बाइड़न राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा उम्मीदवारी से पीछे हटने से लगाातर इंकार कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी तादाद में उनके अपने यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए रास्ता साफ़ करने के लिए कह रहे हैं।

शुक्रवार को जब बाइडन मिशिगन प्रांत के डेट्रॉयट की रैली को संबोधित करने मंच पर पहुंचे तो उनका सामना अब तक की सबसे उद्दंड भीड़ से हुआ। लोग चिल्ला रहे थे- ‘आप छोड़ नहीं रहे हैं।’

हालांकि वहां उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद थे जो उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। उनके बीच बाइडन कह रहे थे,‘मैं लड़ रहा हूं और मैं जीतूंगा।’

मंच छोडऩे के साथ ही टॉम पेटी के हिट गाने ‘आई वोन्ट बैक डाउन’ की धुन बजने लगी। जो शायद उन डेमोक्रेटिक पार्टी के निर्वाचित सदस्यों को सुनाने के लिए था, जो बाइडन को बढ़ती उम्र की वजह से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस से हटने के लिए कह रहे हैं।

बाइडन की उम्र को लेकर हाल में कई राजनीतिक नेताओं, डेमोक्रेटिक पार्टी के डोनर्स और एक लिबरल अभिनेता के बयान सुर्खियों में रहे हैं लेकिन ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की एक लंबी सूची है, जो अब भी उनकी दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं।

कम से कम 80 डेमोक्रेटिक नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर 81 साल के बाइडन का समर्थन किया। कई और भी नेता हैं जो उनका समर्थन करने जा रहे हैं।

कइयों का मानना है कि बाइडन का राजनीतिक रिकॉर्ड, उनकी सिद्धांत की राजनीति और 2020 में ट्रंप को मात देना, किसी डिबेट या सार्वजनिक मंच पर खराब प्रदर्शन या स्वास्थ्य समस्याओं से होने वाले किसी नुक़सान से ज्यादा मायने रखता है।

बाइडन की तारीफ़ में क्या कह रहे हैं समर्थक

गुरुवार को साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडन ने नेटो और अपनी दूसरी पारी की योजनाओं पर विस्तार से जवाब दिए। लेकिन कई अख़बारों और चैनलों पर उनका उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को उप राष्ट्रपति ट्रंप कहना सुर्खय़िों में आ गया।

लेकिन उनके समर्थकों ने फिलहाल मुश्किल में फंसे अपने 'कमांडर-इन-चीफ’ के प्रदर्शन की तारीफ ही की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो करोड़ तीस लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। ये संख्या इस साल ऑस्कर को लाइव देखने वालों से ज्यादा है।

नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर ने पत्रकारों से कहा, ‘मेरा मानना है उन्होंने विदेश नीति पर अपनी शानदार पकड़ दिखाई। उनका प्रदर्शन असाधारण था। मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप विदेश नीति पर बिना अटके एक मिनट भी बोल सकते हैं।’

कैलिफोर्निया के गवर्नर और बाइडन के विकल्प के तौर पर देखे गए गेविन न्यूसॉम ने सीबीएस से कहा कि वो बाइडन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके और बाइडन के बीच अब काफी कम मतभेद हैं। पेनसिल्वेनिया के कांग्रेस सदस्य ब्रेन्डन बॉयव ने कहा, ‘बाइडन ने ये दिखा दिया कि वो नीतियों के बारे में ‘दोषी साबित हो चुके ठग’ ट्रंप से दस लाख गुना ज्यादा जानते हैं।’

विशेषज्ञों का कहना है कि इन राजनीतिक नेताओं के पास बाइडन को समर्थन करने की कई वजहें हैं। वो पद पर रहते हुए उनके रिकॉर्ड और 2020 में ट्रंप के खिलाफ जीत के साथ एक नए उम्मीदवार की तरह बिल्कुल नजदीक आ गए चुनाव में उतरने की उनकी इच्छाशक्ति का हवाला देते हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी के एक रणनीतिकार सिमोन रोजेनबर्ग कहते हैं, ''राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए रेस में बने रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि लोग इसका सम्मान करते हैं।’

उन्होंने कहा,‘ये भी सच है कि हमारे सिस्टम में राष्ट्रपति पद के लिए अब जाकर यानी इतनी देर में किसी उम्मीदवार को बदलना मुश्किल होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए इस समय बड़े बदलाव की बात नहीं हो रही है।’

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन नया उम्मीदवार हो सकता है उस पर ‘खुली और अच्छी बहस’ हुई है।’

क्यों बताया जा रहा है बाइडन को सबसे मुफीद उम्मीदवार

हालांकि कई समूहों ने कहा है कि बाइडन सबसे मुफ़ीद उम्मीदवार हैं। इनमें कांग्रेस का हिस्पैनिक कॉकस भी शामिल हैं। कांग्रेस में इसके 40 सदस्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस में 60 सदस्यीय ब्लैक कॉकस भी बाइडन की उम्मीदवारी के समर्थन में हैं। बाइडन इस सप्ताह इस कॉकस से मिल चुके हैं।

ओबामा के चुनावी अभियान में सलाहकार रह चुकीं अमीशा क्रॉस ने कहा कि ब्लैक कॉकस और कई ब्लैक वोटर बाइडन को एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर देखते हैं जो मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि ट्रंप के साथ ऐसी बात नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘उन्हें पता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की संभावना के साथ क्या दांव पर लगा है। ट्रंप ऐसे शख़्स हैं जो विविधता, समानता और समाज में समावेश की कोशिश के ख़िलाफ़ खड़ा है।’’

कई वामपंथी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर बाइडन का समर्थन किया है। इनमें न्यूयॉर्क से कांग्रेस सदस्य ओकेसिया कोर्टेज़ और वर्मोंट की सीनेटर बर्नी सेंडर्स भी शामिल है। वो सैंडर्स जिन्होंने बाइडन के एक एजेंडे की ये कह कर आलोचना की थी कि ये कुछ ज्यादा ही उदारवादी है।

क्रॉस कहती हैं कि कई लोग ये मानते हैं कि ट्रंप आए तो मानवाधिकार, एलजीबीटीक्यू अधिकारों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।

उन्होंने कहा, ‘ये वो मुद्दे हैं जो प्रगितशील वामपंथ के लिए मायने रखते हैं और राष्ट्रपति बाइडन ने इनके लिए काम किया है।’

हालांकि अब तक बाइडन के लिए जो समर्थन दिखा है वो ऐसे राजनीतिक नेताओं का है जो चुनाव की दृष्टि से सुरक्षित समझे जाने वाले जिलों से दोबारा चुन कर आने की ख्वाहिश रख रहे हैं।

उनकी तुलना में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि बाइडन चुनौतीपूर्ण सीटों पर उनका मुकाबला कठिन बना सकते हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी के रणनीतिकार सिमॉन रोज़ेनबर्ग ने कहा कि व्हाइटस हाउस को उनकी चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। वह कहते हैं, ‘मेरा मानना है कि ये काम आक्रामक ढंग से करना चाहिए।’

हालांकि इधर, बड़े ज़ोर-शोर से बाइडन को रेस से हटने को कहा जा रहा है लेकिन हाल के कई सर्वे ये संकेत देते दिख रहे हैं कि उन्होंने वोटरों का ज्यादा समर्थन नहीं खोया है।

बाइडन को लेकर उत्साहित हैं फंड जुटाने वाले

बाइडन के प्रचार अभियान ने हाल में ‘वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी न्यूज और इप्सोस ने एक सर्वे का हवाला दिया है, जिसमें दिखाया गया है ट्रंप और उनके बीच लगभग बराबरी का मुकाबला है। ये नतीजे डिबेट से पहले के रिजल्ट जैसे ही हैं। लेकिन सर्वेक्षणों के मुताबिक दो तिहाई अमेरिकी चाहते हैं कि बाइडन अलग हट जाएं।

हॉलीवुड के कुछ संभ्रांत लोगों के बीच बाइडन का समर्थन कुछ घटा है।

एक्ट्रेस एश्ले जुड ने यूएसए टुडे के ओप-एड पेज पर लेख लिख कर बाइडन को रेस से हटने को कहा है। उन्होंने लिखा है डेमोक्रेटिक पार्टी को एक ‘मजबूत’ उम्मीदवार की जरूरत है। इससे पहले इस सप्ताह जॉर्ज क्लूनी बाइडन के बारे में एक ओपिनियन पीस लिख चुके थे।

डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लंबे समय तक फंड दे रही व्हिटनी टिलसन ने भी बाइडन को लेकर निराशा जाहिर की है। उन्होंने शुक्रवार को बीबीसी से कहा कि उन्होंने अब इस बात का विश्वास होता जा रहा है कि बाइडन रेस से हट जाएंगे।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ डेमोक्रेटिक पार्टी को कुछ अन्य डोनर्स ने बाइडन के समर्थन में फंड जुटाने वाले समूह फ्यूचर फारवर्ड से कहा कि नौ करोड़ डॉलर का फंड रोक कर रखा गया है। वो बाइडन के हटने का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष डोनर्स उनके साथ टिके हुए हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पिछले दो दशकों से फंड जुटाने वाले शेखर नरसिम्हन ने कहा कि उनकी योजना नहीं बदली है।

उन्होंने कहा, ‘जो हो रहा है वो हमारी आंखें देख रही हैं। कान सुन रहे हैं कि क्या बातें हो रही हैं। लेकिन हम चुपचाप सिर झुका कर काम पूरा करने में लगे हैं।’’

नरसिम्हन ने कहा, ‘ये राष्ट्रपति को तय करना है कि वो रेस में शामिल होंगे ये नहीं। लेकिन वो जो भी फैसला करेंगे, हम उनके साथ हैं।

नरसिम्हन बोले वो इस विश्वास से बाइडन का समर्थन कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘इस चुनाव में हार-जीत मिशिगन, पेनसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में 50 हजार से भी कम वोटों के अंतर से तय हो जाएगी। हमारी यहां ज़मीनी स्थिति मजबूत है। हमारे पास जीत के संसाधन भी हैं।’’(bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते यूरोप के दौरे पर थे. रूस बीते कई दशकों से भारत का निकट सहयोगी रहा है, तो ऑस्ट्रिया में 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा था. भारत को इस दौरे से क्या हासिल हो सकता है.

डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

डॉयचे वैले पर निखिल रंजन की रिपोर्ट-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा अकसर उनकी गर्मजोशी, प्रोटोकॉल से अलग निजी मुलाकातों, बड़े समारोहों और बड़ी घोषणाओं की वजह से भी चर्चा में रहता है. इस हफ्ते जब वो रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकले तो भी यह उत्सुकता थी. तीन साल बाद पुतिन से मॉस्को में उनकी मुलाकात को खास बनाने की भरपूर कोशिश हुई. पुतिन के घर में निजी डिनर ने इसमें कुछ और सितारे जोड़े. दोनों नेताओं ने रूस और भारत के साथ ही आपसी दोस्ती के व्यापक दायरे दिखाने के लिए भी इस मौके का इस्तेमाल किया.

मोदी और पुतिन की मुलाकात में आपसी कारोबार और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. किसी बड़े नए समझौते की खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कारोबार और रक्षा सहयोग जिस ऊंचे स्तर पर है, उसमें ज्यादा बदलाव ना हो, तो भी वह बहुत है. पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद सस्ती कीमत पर मिल रहे रूसी तेल को भारत ना सिर्फ भारी मात्रा में खरीद रहा है, बल्कि कुछ देशों को बेच भी रहा है.

यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को अलग थलग करने की कोशिशों में जुटे पश्चिमी देशों की ऐसी मुलाकातों पर खास नजर रहती है. जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में थे, उसी समय यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर रूस ने हमला किया. प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के पीड़ितों के लिए संवेदना के दो शब्द कहे, लेकिन रूसी हमले की आलोचना में कुछ नहीं कहा. पुतिन से गले लगते मोदी की तस्वीरें सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मोदी के रूस दौरे की काफी आलोचना की. इसी वक्त अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैन्य सहयोग संगठन नाटो की 75वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन में सदस्य देशों की बैठक भी चल रही थी.

भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता

अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंधों के अच्छे दौर में भारत की रूस से नजदीकियों को लेकर पश्चिम में बार बार सवाल उठते हैं. यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर भी था कि जब भारत शांति की वकालत और युद्ध समाधान नहीं होने के दावे करता है तो फिर यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को समझाता क्यों नहीं? भारत और रूस के संबंधों में कारोबार, कूटनीति और सहयोग की कई परतें हैं, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है. अपने पारंपरिक मित्र देश से नजदीकियों और कारोबारी फायदों के अलावा भारत की मंशा विदेश नीति में खुद को स्वतंत्र दिखाने की भी है. दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ यूरोपीयन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने डीडब्ल्यू से कहा, "तीन साल के अंतराल के बाद, सम्मेलन स्तर की बैठकें एक बार फिर से होने लगी हैं. अमेरिका और यूरोप से बढ़ती साझेदारी के बावजूद, इस दौरे ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर दोबारा से मुहर लगाई है."

रूस में पुतिन से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यूक्रेन में शांति और स्थिरता के लिए हर तरह से सहायता करेंगे." ऐसे बयानों से भारत की कोशिश यह दिखाने की है कि वह युद्ध का पैरोकार नहीं और यूक्रेन में शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए रूस से अपनी दोस्ती कमजोर करने को तैयार नहीं है. बीते महीने यूक्रेन पर शांति सम्मेलन में साझे बयान से भारत ने खुद को अलग कर लिया था. पश्चिमी देश इसे पसंद करें या नहीं लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखना चाहता है, जिसे कई देश उचित और अनुकरणीय मान रहे हैं.

ऑस्ट्रिया का ऐतिहासिक दौरा

इस बार प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा की बड़ी उपलब्धि ऑस्ट्रिया दौरा भी है. ऑस्ट्रिया के साथ कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर वियना पहुंचे नरेंद्र मोदी के रूप में 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां आया. तो क्या सिर्फ इसी वजह से इस दौरे को ऐतिहासिक कहा जा रहा है? विश्लेषक ऐसा नहीं मानते. भारत के ऑब्जर्वर फाउंडेशन की विजिटिंग फैकल्टी वेलिना चाकारोवा वियना में भूराजनीतिक मामलों की कंसल्टिंग एजेंसी, फॉर ए कॉन्शस एक्सपीरियंस की संस्थापक प्रमुख भी हैं. वेलिना चाकारोवा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को ऐतिहासिक कहने की वजह बीते दशकों का अंतराल नहीं, बल्कि आज के संदर्भ में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की भरपूर संभावनाएं हैं.

प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को से सीधे वियना जाने के कुछ और मायने भी हैं. प्रोफेसर सचदेवा का कहना है कि ऑस्ट्रिया के साथ, "संबंध पिछले कुछ सालों में आगे बढ़े हैं. मॉस्को के बाद एक गैर नाटो, निष्पक्ष यूरोपीय संघ के देश की यात्रा उपयोगी साबित हुई है. इससे यूरोपीय संघ की जमीन पर रूस की निंदा किए बगैर, भारत शांति और कूटनीति का बयान प्रचारित कर सका." ऑस्ट्रिया में इस वक्त एक दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार है और विश्लेषक इस नजरिये से भी इस मुलाकात को देख रहे हैं. यूरोपीय संघ में भारत फ्रांस के काफी करीब रहा है. इसके बाद पोलैंड और इटली जैसे देशों के बाद ऑस्ट्रिया की तरफ जाने के राजनीतिक निहितार्थों और एजेंडे पर सवाल उठना लाजिमी भी है. इन तीनों ही देशों में फिलहाल दक्षिणपंथी पार्टियों की सरकारें हैं.

हालांकि कारोबार और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और ऑस्ट्रिया ने इस दौरे से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं. चाकारोवा ने डीडब्ल्यू से कहा, "यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक, कारोबार और राजनीति में सहयोग के महत्वपूर्ण मौकों का फायदा उठा सकते हैं. तकनीक और रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग के अलावा जल और कचरा प्रबंधन, वाहन निर्माण, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दोनों देशों के सहयोग के कई आयाम विकसित हो सकते हैं." चाकारोवा ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों को लंबे समय के लिए फायदे दे सकता है, "यह दौरा सिर्फ औपचारिक ना होकर कामकाजी साझेदारी का एक अहम पड़ाव है."

भारत और ऑस्ट्रिया का कारोबारी संबंध

भारत ऑस्ट्रिया से कृत्रिम रेशे, गाड़ियों के कलपुर्जे और फ्लेवर्ड वाटर के अलावा कई तरह की सेवाओं का आयात करता है. इसी तरह ऑस्ट्रिया भारत से मोटरसाइकिल और साइकिलें, प्रसारण के उपकरण और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आयात करता है. दोनों देशों का आपसी कारोबार बीते पांच सालों में औसत लगभग 40 फीसदी की दर से बढ़ रहा है. आने वाले वर्षों में इसके और तेजी से बढ़ने के आसार हैं, इस दौरे से इसे और मजबूती मिलेगी. प्रोफेसर सचदेवा कहते हैं, "भारत ने ऑस्ट्रिया को तकनीकी सहयोग में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में पहचाना है, जिसमें ध्यान स्टार्ट अप, डिजिटल इकोनॉमी, अंतरिक्ष, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और बुनियादी ढांचा के साथ ही पीने के पानी और कचरा प्रबंधन पर भी है."

भारत और ऑस्ट्रिया का कूटनीतिक संबंध भले ही 75 साल पुराना और दोस्ताना रहा है लेकिन इसकी ओर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है. इस बार प्रधानमंत्री के दौरे में उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी थे. चाकारोवा का कहना है, "जी 20 की बैठक में घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसी भारत की महत्वाकांक्षी परिवहन परियोजनाओं के साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते ऑस्ट्रियाई कारोबार और निवेश के लिए अहम मौका साबित हो सकते हैं." खासतौर से ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, अक्षय ऊर्जा, और परिवहन के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में.

ऑस्ट्रिया और भारत में ज्यादा जरूरतमंद कौन

आपसी संबंधों को मजबूत करने में दोनों देशों के रणनीतिक हितों की ओर ध्यान दें तो मामला थोड़ा जटिल है. भारत के पास पश्चिमी और पूर्वी ताकतों के साथ रिश्ते मजबूत करने और उन्हें बनाए रखने की काबिलियत है. यूक्रेन पर रूसी हमले के दौर में जिस तरह से भारत यूरोप और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को निभा रहा है, वह कोई मामूली चुनौती नहीं है. इन सबके बीच स्वतंत्र विदेश नीति पर डटे रह कर भारत ने बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया एक छोटे स्तर का मुख्य रूप से निर्यात केंद्रित देश है. उसके पास भारत जैसे तेजी से विकास करते देश के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को गहरा और बहुआयामी बनाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं. भूराजनीति और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उभरते दिग्गज भारत से रिश्तों का मजबूत होना ऑस्ट्रिया के लिए आर्थिक और तकनीक के क्षेत्र में तेज विकास के मार्ग खोलेगा. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी वह इसके फायदे भुना सकता है.

चाकारोवा का कहना है, "यूरोपीय निष्पक्ष देश के तौर पर अनोखी स्थिति में होने और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में मॉस्को का दौरा करने के बाद भी ऑस्ट्रिया के पास भूराजनीति और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत जैसा प्रभाव नहीं है. फायदा दोनों देशों को होगा लेकिन निर्यात पर निर्भर ऑस्ट्रिया को वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था में विस्तार के लिए शायद इसकी ज्यादा जरूरत है." (dw.com)

- ध्रुव गुप्त

हाथरस के भोले बाबा प्रकरण के बाद टीवी के न्यूज चैनलों पर आजकल भूत-प्रेत भगाने वाले बाबाओं को दिखाने की होड़ लगी हुई है। कल शाम एक चैनल पर शनि धाम के एक बाबा के भूत-प्रेत भगाने के तरीकों पर एक रिपोर्टिंग देखकर याद आया कि यह विद्या कभी मुझे भी आती थी। बात 1999 की है जब मैं बिहार के समस्तीपुर जिले का एसपी हुआ करता था। एक दिन हसनपुर थाने के दियारा क्षेत्र के भ्रमण पर निकला था कि एक छोटे-से गांव में एक पेड़ के नीचे लोगों की भारी भीड़ देखकर रुक गया। वहां एक अलाव के गिर्द दो युवक विचित्र मुख-मुद्राएं बनाकर पागलों की तरह उछल और चीख-चिल्ला रहे थे और एक बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए हवन-पात्र में कुछ डालता जा रहा था। मुझे देखकर बाबा रुका। पूछने पर उसने बताया कि दोनों युवक बुरी प्रेतात्माओं के कब्जे में हैं जिन्हें भगाने की जुगत हो रही है। बाबा ने गर्व से यह भी बताया कि वह अपनी अचूक तंत्र-विद्या से अब तक सैकड़ों लोगों को प्रेत बाधा से मुक्त करवा चुका है। दोनों युवकों की उटपटांग हतकतें पहले की तरह जारी थी। मैने बाबा को बताया कि भूत भगाने की विद्या में मैं भी पारंगत हूं। बाबा ने मुझे हैरत से देखा। मैंने दोनों युवकों को अपनी किंगसाइज हाथों से पांच-दस थप्पड़ मारे। वे दो मिनट भी मेरा वार नहीं झेल सके और एकदम नार्मल होकर हाथ जोड़ दिए। प्रेत-बाधा का नामोनिशान नहीं। बाबा ने सकुचाते हुए कहा- कमाल है सरकार, आपने तो उन खूंखार प्रेतों को सचमुच भगा दिया। मैंने कहा- भगाया नहीं बाबा, बस उन्हें आपके भीतर ट्रांसफर कर दिया है। अब आपका इलाज करूंगा। मैं बाबा की तरफ बढ़ा ही था कि वह झोला-झंटा वहीं छोडक़र भाग खड़ा हुआ।

मैं वहां उपस्थित लोगों को कई तर्कों और उदाहरणों के माध्यम से अंधविश्वास के दुष्प्रभाव और बाबाओं के पाखंड से अवगत कराया। यह भी कहा कि आपमें कोई शारीरिक या मानसिक तौर पर बीमार है तो मेरे साथ चलिए, मैं अच्छे अस्पताल में मुफ्त में इलाज करवा दूंगा। मेरे साथ कोई नहीं आया। मेरे लौट आने के बाद मेरे समझाने का उन पर कितना असर हुआ वह एक महीने बाद पता चला जब एक चौकीदार ने बताया कि वही बाबा उसी गांव के लोगों से एक बार फिर गंभीर रोग ठीक करने के नाम पर हजारों रुपये ठगकर फरार हो गया है।

सुनीता नारायण

नई सरकार को भरोसा वापस लाना होगा। इसके लिए उसे विचारों, राय और सूचनाओं के प्रति सहिष्णु होना होगा। जमीनी स्तर की संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि भागीदारी लोकतंत्र ही विकास को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, सरकार को विकास को फिर से इस तरह बनाना होगा कि वह सभी को शामिल करे, किफायती हो और टिकाऊ हो।

नई सरकार के लिए एजेंडा तो वही पुराना ही है, लेकिन एक बुनियादी फर्क के साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि प्राथमिकता वाले कामों की लिस्ट वही बनी हुई है। चाहे बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, खाना हो, या फिर सेहत और पढ़ाई- हर जगह हमारा काम अधूरा रह गया है। ये तो हम जानते हैं कि सरकार के पास इन सबके लिए योजनाएं हैं और बजट भी तय है। ये भी जानते हैं कि लोगों की भलाई और कल्याण सुनिश्चित करना एक लगातार चलने वाला काम है।

चुनाव के दौरान, जब पत्रकार लोगों की राय लेने निकलते हैं, और शायद यही वो वक्त होता है जब उनकी राय मायने रखती है, तो हमें ये सुनने को मिला कि बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता है। साफ पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी चीजों तक की कमी है। बिजली की कमी और महंगे रसोई गैस सिलिंडर जैसी परेशानियां बनी हुई हैं। किसान अभी भी परेशान हैं। लिहाजा बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, और वो भी उन क्षेत्रों में जिन्हें पिछली सरकार ने अपनी ‘करने वाली चीजों की लिस्ट’ से पूरा हुआ बता दिया था।

इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है, गवर्नेंस में काफी कमी वाला देश। किसी भी सरकारी योजना का मकसद ये है कि वो लोगों तक पहुंचे ,सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर बार। मौजूदा दौर में हम जलवायु परिवर्तन का असर भी देख रहे हैं। हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि हर रोज देश का कोई न कोई हिस्सा किसी ना किसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। इसका विकास योजनाओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बेमौसम बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड की वजह से बाढ़, सूखा और लोगों के रोजगार नष्ट हो जाते हैं, जिससे सरकार के संसाधनों पर और बोझ बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि विकास को और तेजी से, बड़े पैमाने पर करना होगा।

लेकिन इन सब चीजों को बदलने के साथ-साथ और भी बहुत कुछ करने के लिए नई सरकार की योजना कुछ तरीकों से अलग होनी चाहिए।

पहली बात, नई सरकार को संस्थाओं को मजबूत करना होगा ताकि लोगों की राय ली जा सके और सरकार जवाबदेह बने। जो लोग अलग राय रखते हैं, वो देश के दुश्मन नहीं होते। अलग-अलग तरह की जानकारी मिलना सरकार की आलोचना या विरोध नहीं है। ऐसी खबरों और विश्लेषणों को विकास का हिस्सा समझना चाहिए। जितना ज्यादा हम यह जान पाएंगे कि कौन सी योजनाएं काम कर रही हैं और कौन सी नहीं, उतनी ही अच्छी तरह से सरकार काम करेगी।

अभी, ज्यादातर असहमति की आवाजों को दबा दिया गया है। शायद ये जानबूझकर नहीं किया गया, लेकिन ये संदेश दिया जाता है कि सरकार सिर्फ वही सुनना पसंद करती है जो वो सुनना चाहती है। ये एक ऐसे कमरे जैसा है जहां सिर्फ चियरलीडर्स ही रहते हैं। मेरी राय में, इससे सरकार कमजोर हो जाती है- उन्हें कुछ पता नहीं चलता और वो सीख भी नहीं पाते।

इसलिए, नई सरकार को खुले दिमाग से काम करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को सरकारी समितियों में शामिल किया जाए, बल्कि जानकारी, विचारों और रायों को स्वीकार करना जरूरी है। असहमति के स्वरों पर सहिष्णुता जरूरी है। भरोसा बनाना बहुत जरूरी है, न सिर्फ योजनाओं की सफलता के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी।

दूसरी बात, हमें नए भारत के लिए नई संस्थाओं की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में, ज्यादातर पुरानी संस्थाओं को जानबूझकर या फिर लापरवाही से कमजोर कर दिया गया है। सरकार आपको शायद ये बताए कि ये संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रहीं थीं, इसलिए इन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन असल बात ये है कि इन संस्थाओं के जरूरी कामों को करने के लिए कोई नया इंतजाम नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रदूषण को रोकने वाली संस्थाओं को ही ले लीजिए। वो अब बेमतलब हो गई हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं।

शायद इसलिए क्योंकि जब उनके पास ताकत थी, तो कुछ लोगों ने प्रदूषण रोकने के काम में से ही पैसा कमाया होगा। लेकिन सच ये है कि प्रदूषण रोकने के लिए ऐसी संस्थाओं की जरूरत है जो जिम्मेदारी के साथ सख्ती से काम कर सकें और मुश्किल फैसले लेने में सक्षम हों। आज ये सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारे नदी-नालों और हवा में पहले से ज्यादा प्रदूषण हो गया है।

इस स्थिति को बदलने के लिए, हमें दो तरह के सुधार करने होंगे। पहला, हमें जमीनी स्तर की संस्थाओं को मजबूत करना होगा, जिनमें स्थानीय लोग भाग ले सकें। विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हमें जन-भागीदारी वाले लोकतंत्र की जरूरत है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका प्रणाली के जरिए जनता के संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए संविधान में 73वें और 74वें संशोधन को मंजूरी दिए हुए अब 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हमने ग्रामसभाओं को मजबूत बनाकर लोकतंत्र को और गहरा करने का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन ये सब अधूरा काम है।

प्राकृतिक संसाधनों पर गांव और शहर की सरकारों को नियंत्रण देने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें उनकी योजनाओं और फंडों का प्रबंधन करने, हरित रोजगार यानी पर्यावरण के अनुकूल जॉब पैदा करने, और प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करने की जरूरत है। हमें लोकतंत्र के शोर का स्वागत करना चाहिए।

तीसरी बात, विकास योजनाओं को बनाने में नई सोच की जरूरत है। बहुत समय से सरकारें दो रास्तों पर फंसी रहीं हैं - एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं, जिन्हें अक्सर ‘मुफ्तखोरी’ समझ लिया जाता है, और दूसरी तरफ कम से कम सरकारी दखल वाला पूंजीवादी तरीका। मेरी राय में, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में विकास की नई सोच की जरूरत है। सरकार को विकास के तरीकों को फिर से बदलना होगा ताकि सबको फायदा हो, खर्चा कम आए और इस तरह वो टिकाऊ भी रहे।

इसका मतलब है कि हमें लगभग हर क्षेत्र में अपने काम करने के तरीकों को फिर से तय करने, सोचने की जरूरत है। मसलन, हमें ऐसी सफाई व्यवस्था बनानी होगी जिसके लिए ज्यादा पैसा या संसाधन न लगे। साथ ही, बिजली तक पहुंच ऐसी होनी चाहिए कि वो स्वच्छ तो हो ही, लेकिन सबसे ज्यादाजरूरी है कि वो सस्ती भी हो। इसके लिए योजना बनाने और उसे लागू करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा।

हमें विकास का एक नया नजरिया चाहिए जो धरती के लिए तो फायदेमंद हो ही, साथ ही हर एक व्यक्ति के लिए भी काम करे। यही वो मुद्दा है जिस पर नई या पुरानी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये हमारा साझा एजेंडा है।

(डाऊन टू अर्थ)

-मोहम्मद हनीफ

बॉलीवुड की पुरानी फि़ल्मों में शादी का सीन जरूर होता था।

बारात गाजे-बाजे के साथ आती थी और जब शादी का समय आता था या जोड़ा सात फेरे लेने लगता था, तो एक टूटे दिल वाला ग़मगीन किरदार आता।

यह किरदार आकर डायलॉग बोलता था, ‘बाई, ये शादी नहीं हो सकती।’

फिर फि़ल्में मॉडर्न हो गईं। डायरेक्टरों को अहसास हुआ कि शादी, बारात और गाजे-बाजे के बिना भी फिल्में बनाई जा सकती हैं।

कछ लोगों ने सोचा कि असली और बड़ी कहानी शादी के बाद शुरू होती है और उस पर भी फिल्में बननी चाहिए।

अब आधा साल बीत चुका है। इस आधे साल में इसराइल ने गाजा में हजारों बच्चों की हत्या कर दी है। भारत, ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव भी हो चुके हैं।

एक क्रिकेट वल्र्ड कप भी हो चुका है, लेकिन अंबानी के बेटे की शादी अभी भी चल रही है।

शादी में सितारों का मजमा

शादी में दिखावा करना अमीर लोगों का पुराना रिवाज़ है। पहले मेहंदी, फिर बारात और फिर वलीमा (शादी की दावत) होता था।

चौधरी ने सारे गाँव को निमंत्रण दे दिया। जो शहर का सेठ होता था, वह किसी वजीर-सजीर को बुलाकर, किसी एक्टर या सिंगर को पैसे देकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाता।

इसके बाद रोटी खोल देनी, सबको पेट भरकर खिलानी और उसके बाद तम्बू-टेंट समेट दिए जाने और लोग अपने-अपने घर।

चूंकि अंबानी एक ग्लोबल सेठ हैं इसलिए उनके शगुन भी लंबे हैं। शगुन देने वाले लोगों की लिस्ट में मार्क जक़रबर्ग और बिल गेट्स भी शामिल हुए हैं।

बॉलीवुड के ख़ानों ने भी भांगड़ा किया। जस्टिन बीबर ने बनियान पहनकर डांस किया। रिहाना और दिलजीत दोसांझ नाचे भी हैं और उन्होंने सबको नचाया भी है।

खुद अंबानी और उनके बीवी-बच्चे भी गाने-बजाने के वीडियो दिखाते रहते हैं। मानो हमें बता रहे हों कि हम सेठों के सेठ बन गए हैं लेकिन अंदर से हम भी आपके जैसे ही हैं।

हमारा दिल भी यही चाहता है कि हम शाहरुख़ ख़ान और करीना कपूर बनें और कैमरे के सामने अपने होंठ हिलाएं।

‘हमारी जेब से पैसा निकालकर बेटे की शादी करा रहे’

पुराने सेठ मुनाफा भी मज़दूरों के पसीने से कमाते थे, लेकिन अब आ गये हैं महासेठ।

आजकल तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अंबानियों के वर्कर हैं और बाकी सब उनके।

जिस वाई-फ़ाई या मोबाइल डेटा से आप यह लेख पढ़ रहे होंगे शायद उसका बिल आपको अंबानी की कोई कंपनी भेजे।

जिस मोटरसाइकिल में सुबह पेट्रोल भरवाया था वो भी उन्होंने आपको बेचा होगा।

जिस सडक़ पर आप मोटरसाइकिल चलाकर आये हैं हो सकता है उस सडक़ के निर्माण का ठेका भी उनके पास ही हो।

घर की रसोई में जाओगे तो, गैस सिलेंडर भी उनका है और आजकल तो सुना है आटा-दाल, आलू-टमाटर भी बेच रहे हैं।

बाथरूम में सफ़ाई का सामान भी आपको अंबानी की किसी कंपनी ने बेचा होगा।

अब पांच-छह महीने से चल रही शादी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अंबानी एक हाथ से हमारी जेब से पैसे निकाल रहे हैं और दूसरे हाथ से उसी पैसे से अपने बेटे की शादी करा रहे हैं।

पता नहीं इतना लंबा जश्न इंडिया की सॉफ़्ट पावर दिखाने के लिए चल रहा है या सिफऱ् अपने बेटे का दिल ख़ुश करने के लिए।

या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि ‘अरे गरीबों, देखो और जलो।’

लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंबानी परिवार को इस बात का अहसास हो कि शादी में जितने भी सौ मिलियन डॉलर का ख़र्च हुआ है, आखिर इस ख़र्च में हमने भी रुपये-रुपये का योगदान दिया है और वे हमें यह बता रहे हैं कि आप भी वीडियो देखें और मजे करें।

इसे हमारी नहीं, बल्कि अपनी ही शादी समझो।

‘हुकूमत का शायद इतना दबदबा नहीं जितना अंबानियों का’

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंडिया की हुकूमत का शायद इतना दबदबा नहीं है जितना कि अंबानियों का है।

इसलिए किसी में भी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि यह कह दे कि यह शादी नहीं हो सकती है या इस शादी को अब ख़त्म भी कर दो।

लेकिन गरीब लोग हाथ जोडक़र दुआ तो कर ही सकते हैं कि भगवान इस जोड़े को सलामत रखे, लेकिन इस शादी को अभी खत्म होने दीजिए।

टेंट लपेटें। कहीं प्री-वेडिंग और वेडिंग के बाद पोस्ट वेडिंग जश्न न शुरू कर देना। ऐसा न हो कि हनीमून होटल के बाहर भी कैमरे लगे हों और दलेर मेहंदी कोई शादी का गाना गा रहे हों।

इसके बाद हमें किसी काम का नहीं रहना है।

आखिरकार नए जोड़े को भी बच्चे होंगे। फिर वे बड़े होंगे। फिर उनकी भी शादी होगी। उसका बोझ किसे उठाना है?

अगर हमारे पास मज़दूरी करने का समय न हो और हमने आपके मोबाइल डेटा बिल न दिए तो इन बच्चों के बच्चों की शादी का ख़र्च कहां से पूरा होगा? रब्ब-राखा।

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। इसमें शामिल तथ्य और विचार बीबीसी के नहीं हैं और बीबीसी इसकी कोई जि़म्मेदारी या जवाबदेही नहीं लेती है।)

हाथरस में दो जुलाई को सत्संग में हुई भगदड़ में 113 महिलाओं की मौत हुई. ऐसे बाबाओं के भक्तों में महिलाओं की अधिक संख्या का होना अंधविश्वास, लैंगिक असमानता और तार्किकता की एक बहस है.

बीती 2 जुलाई को हाथरस के अमित कुमार के परिवार की महिलाएं भी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव के सत्संग में शामिल होने गई थीं. इस भगदड़ में उन्होंने अपनी ताई मुन्नी देवी और मौसी आशा देवी को खो दिया. अमित ने डीडब्ल्यू को बताया, "मेरे घर की चार महिलाएं उस दिन भोले बाबा के सत्संग में गई थीं. मेरी मां, मौसी और दो ताई. मौसी और एक ताई तो नहीं रहीं. मां बुरी तरह भगदड़ में घायल हो गई थीं. लेकिन वो अब भी कहती हैं कि बाबा की गलती नहीं है. बाबा दोबारा सत्संग करेंगे तो वह जाएंगीं. सैकड़ों लोग मारे गए लेकिन घर की महिलाएं मानने को तैयार नहीं हैं कि इसके लिए बाबा भी जिम्मेदार है."

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : संपादकीय : भक्ति के चक्कर में तर्कशक्ति को दिमाग-निकाला न दें

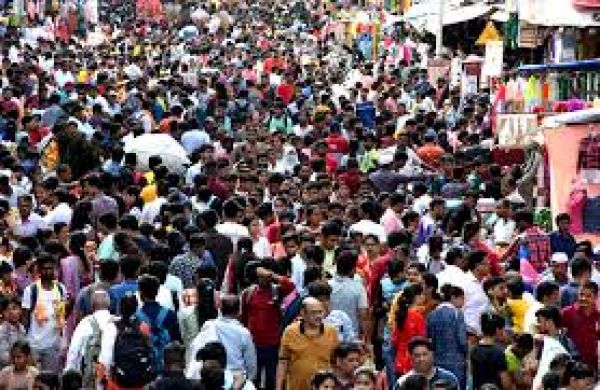

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई. मरने वालों में 113 महिलाएं शामिल थीं. प्रशासन ने केवल 80,000 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां ढाई लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. सत्संग में शामिल होने वालों में भी अधिकतर महिलाएं ही शामिल थीं.

तार्किक सोच तक महिलाओं की पहुंच कितनी

‘सेल्फ मेड' बाबाओं के भक्तों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है. ऐसे बाबाओं की भक्ति में शामिल महिलाओं पर हमेशा से ही अंधविश्वासी होने का आरोप लगता है. भीड़ में शामिल महिलाओं को अंधविश्वासी कहना पहली नजर में सही लग सकता है, लेकिन बात जब धर्म और जेंडर की हो तो इसमें कई पहलू शामिल हैं.

जर्नल साइंस की एक रिसर्च बताती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जादुई घटनाओं, किसी अनहोनी जैसी चीजों में अधिक भरोसा करती हैं. इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह महिलाओं की तार्किक समझ तक पहुंच है. रिसर्च के मुताबिक पुरुष हमारे समाज में इस तरीके से बड़े होते हैं, जहां उन्हें तर्कसंगत होने और निर्णय लेने के लिए भावनाओं या भावनाओं के उपयोग से इनकार करने के काबिल बनाया जाता है. इसलिए वे किसी भी चीज पर तुरंत भरोसा करने की जगह विश्लेषण और सोच विचार करने को प्राथमिकता देते हैं. दूसरी तरफ महिलाओं के जीवन में इसकी कमी शुरुआत से ही बनी रहती है.

इन बाबाओं की स्वीकार्यता के पीछे इनके 'रक्षक' होने की छवि भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं. अधिकतर महिलाएं इन बाबाओं के पास अपनी समस्याएं लेकर जाती हैं. उन्हें यह भरोसा दिलाया जाता है कि ये बाबा भगवान और उनके बीच की एक कड़ी हैं. लोग यह भरोसा करने लगते हैं कि इन बाबाओं के पास कोई दिव्य या चमत्कारी शक्ति है.

डॉ. संज्योत पेठे, लैंगिक अधिकारों पर काम करने वाली संस्था पैरिटी लैब से जुड़ी हैं. इस बात से सहमति जताते हुए वह कहती हैं कि कितनी महिलाओं की पहुंच है धार्मिक और दर्शनशास्त्र तक? जानकारी के अभाव का फायदा मिलता है इन बाबाओं को जो खुद को भगवान का दूत बना कर उनके सामने पेश करते हैं. महिलाओं को भी लगने लगता है कि ये बाबा उनकी रक्षा करेंगे.

सेल्फ मेड बाबाओं की जवाबदेही कौन तय करेगा

गुरमीत राम रहीम, नित्यानंद, आसाराम बापू, रामपाल, ये कुछ ऐसे सेल्फ मेड बाबाओं के नाम हैं जिन पर हत्या, फ्रॉड और यौन शोषण के मामले दर्ज हैं. लेकिन ऐसे कई मामले सामने आने के बावजूद ऐसे बाबाओं की भक्ति में कोई कमी देखने को नहीं मिलती. ना ही इन बाबाओं को उनके भक्त जिम्मेदार ठहराते हैं. ऐसा ही कुछ भोले बाबा के मामले में भी नजर आया.

अमित बताते हैं, "अकेले मेरे ही इलाके से कुछ 500-600 महिलाएं इस सत्संग में गई होंगी. मां बता रही थीं कि बाबा ने पहले ही कह दिया था कि उस दिन कुछ बड़ा होगा. इसलिए वह भगदड़ हुई. वह पिछले 20 सालों से इस बाबा की भक्त हैं."

मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा ने एलान किया था कि लोग उनके जाने के बाद उनके पैरों की धूल उठा सकते हैं. भीड़ बेकाबू होकर उस धूल को लेने बढ़ी. इसके बाद ही भगदड़ मची. यह उस भीड़ की ओर इशारा करती है जिसका जिक्र जर्मन लेखक इलाएस कनेटी ने अपनी किताब "क्राउड्स एंड पावर” में किया था. वह लिखते हैं कि धर्म एक आज्ञाकारी भीड़ चाहती है. लोगों की ऐसी भीड़ जो जिसे भेड़ माना जाए और उनकी विनम्रता के लिए उनकी प्रशंसा की जाए.

"अच्छी महिलाएं सत्संग जाती हैं”

नारीवादी लेखिका सिमोन द बोउवा ने लिखा था कि धर्म या धार्मिक कर्मकांड महिलाओं को नम्र बनने, असमानता और शोषण सहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. उन्हें बताया जाता है कि अगर वे ऐसा करेंगी तो मरने के बाद उन्हें इसका फल मिलेगा. धार्मिक कर्मकांडों में शामिल होने और सत्संग जाने वाली महिलाओं को समाज ‘अच्छी महिलाओं' की श्रेणी में रखता है.

संजोत इस इस पूरे प्रकरण को सत्ता से भी जोड़ कर देखती हैं. वह कहती हैं, "हमारे समाज में महिलाओं के पास कोई सत्ता नहीं होती. उन्हें शुरू से यही सीख दी जाती है कि वे जितनी अधिक भक्ति में लीन होंगी, उन्हें उतना अधिक अच्छा माना जाएगा.उन्हें इस मापदंड पर तौला जाता है कि वे धर्म और भगवान के प्रति कितनी समर्पित हैं. यह स्वीकार्यता उन्हें थोड़ी बहुत सत्ता जरूर देती है."

खालीपन को भरने का जरिया बनती बाबाओं में आस्था

धर्म को जेंडर के संदर्भ में हमेशा से ही एक पितृसत्तात्मक संस्था के रूप में ही देखा गया है. हालांकि, कई महिलाओं के लिए यह खुद को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की तरह भी काम करता है. डेजी जकारिया, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं. वह जेंडर और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर रिसर्च कर रही हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "ऐसे बाबाओं पर महिलाएं भरोसा कर रही हैं, ये देखने या सुनने में अजीब और अंधविश्वास जरूर लग सकता है. लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि हम जिस विचारधारा या आस्था में भरोसा करते हैं, वह सबको समझ आ जाए.”

सोशल मीडिया और टीवी भी आज एक बड़ा माध्यम बन चुके हैं, जिसके जरिये ये बाबा लोगों तक पहुंच रहे हैं. महिलाएं ना सिर्फ इन आयोजनों में शामिल होती हैं बल्कि इन बाबाओं से जुड़ा कंटेंट भी इंटरनेट पर देखती हैं. प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल स्वास्थ्य, निजी समस्याएं या धर्म से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए अधिक करती हैं.

वह आगे कहती हैं, "पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं को खुल कर अपनी भावनाएं जाहिर करने की आजादी कहां दी है. ये धार्मिक आयोजन इस खालीपन को भरने का एक जरिया बन जाते हैं. ऐसे में इन बाबाओं पर उनके भरोसे और लगाव की जगह लेना मुश्किल हो जाता है. महिलाएं इन आयोजनों में शामिल होकर एक जीवन का मतलब ढूंढने की कोशिश करती हैं.”

(dw.comhi)

-डॉ. आर.के. पालीवाल

नई लोकसभा में भाजपा जिस कांग्रेस मुक्त भारत की कामना कर रही थी वह कामना तो फ्लॉप हो गई, उल्टे वर्तमान लोकसभा में कांग्रेस का उरूज हुआ है और वह दोगुने जोश के साथ निन्यानवें सीट लेकर और गठबंधन के साथ लोकसभा की लगभग चालीस प्रतिशत सीटों के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद है। दूसरी तरफ अपने दम बहुमत के बहुत आगे बढऩे के दावे ठोकने वाले मोदी जी को बहुमत से बत्तीस सीट कम देकर जनता ने न केवल उनके अहंकार के पर काट दिए बल्कि भाजपा को भी पशोपेश में डाल दिया।

शायद उसी की बौखलाहट है कि मोदी जी और उनकी किचेन कैबिनेट के चंद लोगों ने लोकसभा की शुरूआत में कांग्रेस को आपातकाल के पचास साल पुराने कलंक से घेरने की कोशिश की है। नए सत्र की शुरूआत में सदन में आपातकाल की स्मृति में दो मिनट का मौन रखना गड़े मुर्दे उखाडकर विपक्ष की भावनाओं को भडक़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। संभव है कि कालांतर में कांग्रेस भी यह मांग कर सकती है कि महात्मा गांधी की हत्या की पचहत्रवी बरसी पर संसद में गोडसे के कुकृत्य के लिए ऐसा ही निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। सत्ताधारी दल ने आपातकाल की बात यहीं खत्म नहीं की। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र करना दर्शाता है कि सत्ता पक्ष सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस भी क्रिया की प्रतिक्रिया में पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की दुखती रगों पर मिर्च रगडऩे का कोई अवसर हाथ से नहीं निकलने देगी। इस लिहाज से लोकसभा का यह कार्यकाल अगले पांच साल काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है।

जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी की गठबन्धन सरकार अपने पहले और दूसरे कार्यकाल की तुलना में तीसरे कार्यकाल में अधिक संजीदा रहेगी और विरोधियों के गड़े मुर्दे उखाडऩे की बजाय अपनी सकारात्मक योजनाओ के माध्यम से भाजपा और एन डी ए की खोई हुई साख पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेगी, वैसा नहीं लगता। संसद के शुरुआती कारोबार से तो ऐसा आभास होता है कि जब तक भाजपा के सहयोगी दल, विशेष रूप से तेलगु देशम पार्टी और जनता दल दबाव नहीं बनाएंगे तब तक भाजपा का वर्तमान संगठन और नेता अपनी कार्यशैली नहीं बदलेंगे। जहां तक मंत्रिमंडल के गठन का मुद्दा था उसमें निश्चित तौर पर यह स्पष्ट दिखा है कि बड़े मंत्रालयों में कोई खास परिर्वतन नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी बहुत आराम से निबट गया और ओम बिरला को यह सौभाग्य दूसरी बार मिल गया। हालांकि अभी लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। यह तो साफ़ दिख रहा है कि यह पद विपक्ष को नहीं मिलना। सवाल यह है कि क्या भाजपा उपाध्यक्ष भी अपने दल से बना पाएगी या जनता दल और तेलगु देशम में से किसी को यह पद मिलेगा।

लोकसभा का पहला सत्र औपचारिक अधिक होता है जिसमें सदस्यों का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का अभिभाषण ही प्रमुख होते हैं। हालांकि इस दौरान नीट परीक्षा लीक होने के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष ने सरकार को घेरने की जोरदार कोशिश की। सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई में यह साफ हो गया है कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। यह कितने केंद्रों पर हुआ है और कितने परीक्षार्थी इसके लाभार्थी हुए इस मुददे पर सी बी आई जांच के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी मामले की सुनवाई में अपनी तरफ़ से सघन छानबीन कर रहा है।

राहुल गांधी ने इस बार जिस तरह से बिना ना नुकुर किए नेता विपक्ष का पद स्वीकार किया है और जिस तेज तर्रार अंदाज में ज्वलंत मुद्दों को अपने भाषण में उठाया है उससे प्रधानमंत्री सहित तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को बीच बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा था। इन सब तथ्यों से यही संकेत मिलते हैं कि लोकसभा का आगामी बजट सत्र अच्छा खासा हंगामेदार होगा।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

10 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने पर एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 125 के तहत अपने तलाकशुदा पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दो अलग-अलग लेकिन एकमत फैसलों में यह बात कही। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर ही नहीं बल्कि सभी महिलाओं पर लागू होगी।

किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

अब्दुल समद नाम के एक शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तलाकशुदा महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि समद ने उसे तीन तलाक दिया है। फैमिली कोर्ट ने 20 हजार रुपये प्रति महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।

इसके बाद समद ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसने 13 दिसंबर, 2023 को मामले का निपटारा करते हुए कहा कि "कई सवाल उठाए गए हैं, जिन पर फैसले लेने की जरूरत है।" हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में हर महीने दस हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद समद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा, ‘हम इस नतीजे के साथ आपराधिक अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, ना कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर।’

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों है अहम

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के महत्व को समझने के लिए 1985 में शाहबानो मामले पर वापस जाना होगा। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हालांकि, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा इसे कमजोर कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिला केवल इद्दत के दौरान (तलाक के 90 दिन बाद) ही गुजारा भत्ता मांग सकती है।

साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन फैसला सुनाया कि तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का पुरुष का दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक वह दोबारा शादी नहीं कर लेती या खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाती।

क्या है सीआरपीसी की धारा 125

दरअसल पत्नी के गुजारे भत्ते का मामला भले ही सिविल श्रेणी में आता हो लेकिन इसे कानून में इसे अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में धारा 125 के रुप में जगह दी गई है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है जो अपना गुजारा चलाने में असमर्थ है, या फिर उसका वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या न हो, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तो वह गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं।

इसके अलावा इसी धारा के तहत माता या पिता भी गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं, हालांकि उन्हें दावा करते समय यह बताना होगा कि उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं है।

इन दावों के साबित होने पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी कर सकता है। गुजारा भत्ता कितना होगा यह भी मजिस्ट्रेट तय कर सकता है और कोर्ट के आदेश के बाद व्यक्ति को हर महीने एक तय राशि देनी होगी।

10 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तलाकशुदा महिला के सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता मांगने के आदेश को और मजबूत कर दिया है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। (dw.comhi)

-एना फागुये और क्रिस्टल हेस

इस बार हो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र और मेंटल फिटनेस यानी मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मुद्दा बनते जा रहे हैं।

इन मुद्दों पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही घिरते नजऱ आ रहे हैं। बाइडन की उम्र 81 साल और ट्रंप की उम्र 78 साल है।

पिछले महीने ट्रंप और बाइडन की पहली सार्वजनिक डिबेट के बाद यह मुद्दा अचानक से गर्मा गया था। बाइडन अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर ट्रंप दोबारा से चुने जाते हैं तो वे अमेरिकी इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज़ राष्ट्रपति बन जाएंगे।

एबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति बाइडन ने कॉग्निटिव टेस्ट देने से इनकार करते हुए कहा, ‘मैं रोज़ ही कॉग्निटिव टेस्ट देता हूं’। उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टरों ने कहा कि उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।

वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कॉग्निटिव टेस्ट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दो टेस्ट पूरे किए जिनमें से एक जब वो राष्ट्रपति थे और दूसरा हाल ही में हुआ था। ट्रंप ने कहा, ‘उनके दोनों ही टेस्ट सफल रहे।’

ऐसे में यह जानते हैं कि आखऱि यह कॉग्निटिव टेस्ट है क्या और इसे पास करना कितना कठिन हो सकता है।

क्या होता है कॉग्निटिव टेस्ट?

कॉग्निटिव टेस्ट में कई सारे अलग-अलग टेस्ट और परीक्षण शामिल होते हैं, जो यह मापते हैं कि इंसानी दिमाग़ कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है।

क्लीवलैंड क्लीनिक के मुताबिक़, ‘इस टेस्ट में किसी ख़ास तरह की बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन ये किसी इलाज के लिए ज़रूरी टेस्ट कराने का संकेत ज़रूर देते हैं।’

अगर किसी व्यक्ति को याददाश्त, पर्सनेलिटी चेंज यानी व्यक्तित्व में बदलाव, संतुलन, ख़ुद को दोहराने, अपने अतीत के कुछ हिस्सों को भूलने या फिर जानकारियों को समझने में परेशानी हो रही है तो उन्हें कॉग्निटिव टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है।

सैनफोर्ड मेडिसिन के मुताबिक़, इसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षणों में से एक मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट है, जो संदेहास्पद कमियों वाले लोगों में कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करने का सबसे तेज़ तरीका है।

असेसमेंट टेस्ट में, याददाश्त, ध्यान, वस्तुओं को नाम देने की क्षमता के साथ मौखिक और लिखित आदेशों का पालन करने की क्षमता का परीक्षण होता है। यह परीक्षा ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

अगर किसी के साथ कोई मानसिक समस्या नहीं है तो उसके लिए यह टेस्ट आसान हो सकता है, लेकिन मानसिक समस्या वाले लोगों के लिए यह टेस्ट काफ़ी कठिन हो सकता है।

इस टेस्ट को बनाने वाले कनाडाई न्यूरोलॉजिस्ट जि़एद नस्रेडिन ने बीबीसी को बताया, ‘मैं मानता हूं कि अगर बाइडन अमेरिकी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं तो भी और अगर उनको कोई समस्या है तो भी, दोनों ही स्थितियों में उनके लिए यह टेस्ट फायदेमंद हो सकता है।’

कैसे किया जाता है कॉग्निटिव टेस्ट?

कॉग्निटिव टेस्ट में डॉक्टर रोगियों से सीखने और याददाश्त से जुड़े कई तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन लंबे समय तक चलने वाले क्लीनिकल मूल्यांकन में कॉग्निटिव टेस्ट के साथ-साथ शारीरिक और तंत्रिका से जुड़ी परीक्षाएं और रोगी का पूरा इतिहास भी शामिल होता है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविस अल्ज़ाइमर रोग अनुसंधान केंद्र से जुड़े एसोसिएट डायरेक्टर डैन मुंगास ने बताया, ‘लंबे समय तक चलने वाला क्लीनिकल परीक्षण बाइडन और ट्रंप दोनों के ही दिमाग की काम करने की क्षमताओं की सही तस्वीर को पेश कर सकता है।’

हालांकि ज़्यादातर समय डॉक्टर, मोका (रूशष्टड्ड) जैसे टेस्ट से इस परीक्षण को शुरू करते हैं। अगर किसी का स्कोर अपेक्षा से कम होता है तो फिर दूसरे गहन परीक्षण शुरू किए जाते हैं।

इन गहन परीक्षणों में भाषा परीक्षण, काम करने की क्षमता के साथ-साथ स्थिरता से देखने की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर रोगी को कोई कहानी पढऩे के लिए कह सकते हैं और फिर उसकी याददाश्त को चेक करने के लिए कहानी के कुछ हिस्सों को याद करने के लिए कह सकते हैं।

इसके अलावा रोगियों से शब्दों की लिस्ट को याद करने, तस्वीरों में दिख रही वस्तुओं का नाम बताने या किसी ख़ास अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं का नाम बताने के लिए कहा जा सकता है।

दिमाग के काम करने की क्षमताओं में गिरावट के लक्षणों का पता लगाने के लिए डॉ। मुंगास रोगियों से सवाल पूछने के अलावा रोगी के साथ समय बिताने वाले लोगों से बात करने का भी सुझाव देते हैं।

डॉ. मुंगास के मुताबिक़, ‘यह देखना अहम है कि क्या किसी व्यक्ति की क्षमताएं समय के साथ बदली हैं। एक बार का मूल्यांकन ग़लत भी हो सकता है। आपको यह समझना होगा कि व्यक्ति ने कहां से शुरुआत की थी या वे पहले कैसे थे। अगर वे पहले की तुलना में गिरावट दिखा रहे हैं तो यह एक बुरा संकेत है।’

हालांकि मुंगास का यह भी कहना है कि कॉग्निटिव टेस्ट ही सबकुछ नहीं है। एक कॉग्निटिव टेस्ट के सहारे यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति अच्छा राष्ट्रपति बनेगा या नहीं। मैंने अपने पूरे करियर में केवल लोगों का कॉग्निटिव टेस्ट ही किया है।

क्या इस उम्र में कॉग्निटिव टेस्ट पास कर सकते हैं बाइडन और ट्रंप?

अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ न्यूरोलॉजी (्र्रहृ) डॉक्टरों को 65 साल की उम्र से ज़्यादा के व्यक्तियों के कॉग्निटिव टेस्ट करने की सलाह देती है।

जिएद नस्रेडिन ने बीबीसी से कहा, ‘ऐसा करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक अक्षमता भी बढ़ती जाती है। जि़एद चेतावनी देते हुए कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद 25 फ़ीसदी रोगियों में किसी ना किसी तरह का संज्ञानात्मक विकार होगा।’

जि़एद कहते हैं कि वो न कभी बाइडन से मिले हैं और न ही कभी उन्होंने उनका इलाज़ किया है, हालांकि वे कहते हैं कि यह बहुत आम है कि लोगों में संज्ञानात्मक विकार मौजूद होता है और कई बार उनको इसके बारे में पता भी नहीं चलता।

जि़एद ने कहा कि उन्होंने पिछले साल बाइडन में कुछ बदलावों को नोटिस किया था। उनका कहना है, ‘सार्वजनिक जगहों पर बाइडन धीरे-धीरे चलते हैं और उनके भाषण भी धीमे हो गए हैं। उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी हो गई है और वे अब वे कुछ शब्दों को बुदबुदा कर बोलते हैं।’

उन्होंने कहा कि बाइडन की उम्र में बहुत से लोगों के पास इतना ज्य़ादा काम नहीं है और इस उम्र में किसी के लिए सामान्य काम करना भी मुश्किल होता है।

हालांकि जि़एद यह भी कहते हैं कि उन्होंने बाइडन में यह बदलाव केवल पिछले साल ही देखा ने कि उससे पहले के सालों में।

अगर बाइडन को अल्ज़ाइमर हुआ तो क्या होगा?

अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर उसके अपने अधिकार और कर्तव्यों को ना निभा पाने की दशा में उत्तराधिकार की प्रक्रिया के बारे में बताता है।

लेकिन इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब राष्ट्रपति को पद से हटाना हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु के बाद इस संशोधन की पुष्टि की गई है। लेकिन हालिया कुछ सालों में इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है।

कांग्रेस के सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इस संशोधन को बदलने के लिए एक क़ानून बनाने का विचार किया था। इसके पीछे मकसद था, विशेषज्ञों एक ऐसा पैनल बनाना जो राष्ट्रपति बनने के लिए मानक तय कर सके।

यूएस कैपिटल दंगों के बाद डेमोक्रेट सांसदों ने 2021 में सदन में एक प्रस्ताव को मंज़ूरी भी दी थी, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ट्रंप को पद से हटाने के लिए 25वें संशोधन को लागू करने के लिए कहा गया था।

हालांकि उस वक्त इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन बाइडन और ट्रंप की पहली सार्वजनिक बहस के बाद रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्यों ने बाइडन के मंत्रिमंडल से इस खंड को लागू करने की अपील की है। (bbc.com/hindi)

-डॉ. आर.के. पालीवाल

धार्मिक आयोजनों और बाबाओं के कार्यक्रमो की भीड़ में भगदड़ और अफरातफरी की घटना बार बार दोहराई जा रही हैं लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से धर्म के नाम पर जमा होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई एस ओ पी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) नहीं बनी है। धर्म एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जिसमें तमाम तरह के दागी, बागी और अपराधी शरण पाकर भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है।वामपंथी दलों के अलावा अमूमन तमाम दलों के बड़े नेता किसी न किसी बाबा की शरण में बैठे दिखाई देते हैं और कई नेता तो दर्जनों बाबाओं के साथ नजदीकियां बनाए रहते हैं ताकि थोक में उनके भक्तों के वोट बटोर सकें। एक जमाने में चंद्रास्वामी ऐसे बाबाओं की सूची में नंबर एक था। बाद में आशाराम बापू और राम रहीम आदि इस सूची में शामिल होते गए। स्थानीय स्तर पर भी डोंकी बाबा और वर्तमान में हाथरस हादसे वाला बाबा जैसे न जाने कितने बाबा कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिल जाएंगे। इसी तरह रामकथा वाचकों और भागवत कथा वाचकों और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों के बहाने रासलीला रचाते छोटे बड़े बाबाओं की देश भर में न जाने कितनी दुकानें फल फूल रही हैं।बाबाओं का चोला अपराधियों , भ्रष्ट सरकारी कर्मियों, और विशुद्ध धार्मिक धंधेबाजों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी नामुमकिन है।नए नए बाबा नए नए भूले बिसरे देवी देवताओं के ज्ञात अज्ञात ठिकाने हथियाकर धर्मभीरू जनता में खूब अंध विश्वास परोस रहे हैं।हाथरस वाले चर्चित बाबा ने भी पुलिस की मामूली नौकरी से बर्खास्तगी के बाद जिस तरह से भक्तों की फौज खड़ी की वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है।

किसी और को क्या कहा जाए जब देश के प्रधानमन्त्री खुद अपने आप को अलौकिक शक्ति से संपन्न बताते हैं। वे ख़ुद भी आशाराम बापू और कई दूसरे बाबाओं के साथ आत्मीयता दिखाते रहे हैं।उनके पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी और नरसिंह राव के भी धीरेंद्र ब्रह्मचारी और चंद्रास्वामी आदि से आत्मीय रिश्ते जगजाहिर थे।कई मुख्यमंत्रियों की अपने सूबे के ऐसे बाबाओं से नजदीकियां रही हैं जिनका चरित्र आपराधिक और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है। इसी वजह से बाबाओं का बाजार बहुत बड़ा है। उनकी ट्रस्ट में काले धन की नीव होती है, उसी के सहारे उनके पांच सितारा होटल बनते हैं जिनमें राजाओं सरीखे ऐशो आराम की साधन सुविधाएं जुटती हैं।कई छोटे व्यापारी उनकी भीड़ वाली महफिलों में प्रसाद और होटल आदि के धंधे चलाते हैं और बड़े व्यापारी बाबाओं के नेटवर्किंग के माध्यम से टेंडर आदि पाते हैं और बहुत से अधिकारी मलाईदार पोस्टिंग का जुगाड करते हैं।

जिस तरह का राजनीतिक सरंक्षण इन बाबाओं को मिलता है उसके सामने अक्सर पुलिस प्रशासन और कानून के हाथ पैर सब बंध जाते हैं। इन बाबाओं के खिलाफ नामजद एफ आई आर दर्ज करना पुलिस के लिए वैसी ही टेढ़ी खीर साबित होती है जैसे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त महिला पहलवानों की शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस हिम्मत नहीं कर पाई थी। ऐसे में इनको निचली अदालतों से सजा दिलाना लगभग असंभव है। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बाबाओं से निबटना संभव नहीं है क्योंकि धर्म और वोट बैंक की राजनीति इस कार्य में सबसे बड़ा अवरोधक है। इस समस्या का एक ही समाधान है। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में एक हाई पावर एस आई टी बननी चाहिए जिसमें बाबाओं के अपराधों और काले धन की जमाखोरी की सघन जांच के लिए आयकर और पुलिस के ईमानदार और चरित्रवान अधिकारियों की बड़ी टीम संयुक्त रूप से काम करे तभी काफ़ी बाबा एक साल के अंदर सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं और उनके अकूत काले धन और संपत्ति की जब्ती हो सकती है।

पीएम मोदी जब सोमवार को मॉस्को पहुँचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपने घर पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले लगने की तस्वीर पश्चिमी देशों के विश्लेषकों को रास नहीं आई और उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की है।

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ मार्च 2023 में यूक्रेन में हमले को लेकर अरेस्ट वॉरंट जारी किया था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी पीएम मोदी के पुतिन से गले मिलने पर मंगलवार को निशाना साधा था।

जेलेंस्की ने कहा था, ‘यह बहुत ही निराशाजनक है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के खूनी अपराधी को गले लगा रहा है। वो भी तब जब यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर जानलेवा हमला हुआ है।’

राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस टिप्पणी की भारत में आलोचना भी हो रही है।

रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है, ‘मोदी ने जी-7 समिट में जेलेंस्की को भी गले लगाया था और जेलेंस्की पुतिन के बारे में जो राय रखते हैं, उसी तरह की राय रूस के लोग भी जेलेंस्की के बारे में रखते हैं। जेलेंस्की का यह अभिनय एक कॉमेडियन की तरह है न कि एक गंभीर राजनीतिक हस्ती की तरह।’

गले लगाने पर आपत्ति

पश्चिम के मीडिया का कहना है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से पुतिन के खिलाफ प्रतिबंध का असर कमजोर पड़ा है।

पश्चिम यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत पश्चिम की नीतियों के साथ खड़ा नहीं है।

थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो-पैसिफिक के विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन ने सात जुलाई को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले मिलने की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, ‘सोमवार को मोदी शायद ही पुतिन को गले लगाएंगे या चूमेंगे।’

लेकिन सोमवार की शाम पुतिन और मोदी के गले लगने की तस्वीर आई और इसे पीएम मोदी के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया तो डेरेक ने लिखा, ‘मेरा अनुमान गलत था कि मोदी पुतिन को गले नहीं लगाएंगे। ’

डेरेक ने लिखा है, ‘पुतिन के एक युद्ध अपराधी हैं। मुझे लग रहा था कि भारत यूक्रेन के मामले में नैतिक रूप से मिसाल कायम करेगा। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भारत केवल अपने हितों पर भरोसा करता है।’ डेरेक ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले लगने का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा है, ‘क्या कहीं यूक्रेन है?’

पश्चिम के विश्लेषकों की उम्मीदें

डेरेक ने लिखा है, ‘मोदी और पुतिन का गले मिलना उसी तरह से है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सऊदी अरब में जाकर वहाँ के क्राउन प्रिंस से हाथ मिलाया था। बाइडन और मोदी दोनों अपने-अपने देश को लोकतांत्रिक कहते हैं और उसके मूल्यों की बात करते हैं लेकिन दोनों अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। यह हैरान करने वाला नहीं है लेकिन हमेशा अच्छे की उम्मीद की जाती है, खासकर लोकतांत्रिक देशों के बीच।’

सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोज्जी की जब तुर्की में हत्या हुई थी और इस हत्या में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शामिल होने की बात की जा रही थी तब बाइडन ने कहा था कि वह इस मामले में सऊदी अरब को अलग-थलग होने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन बाद में खुद बाइडन ही सऊदी अरब गए थे और क्राउन प्रिंस से हाथ मिलाया था। तब बाइडन की भी खूब आलोचना हो रही थी।

बाइडन राष्ट्रपति बनने के बाद जुलाई 2022 में पहली बार सऊदी अरब गए थे और उनके इस दौरे की काफी आलोचना हुई थी।

डेरेक ने लिखा है यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल को रूस के बम से उड़ा देने के ठीक बाद पुतिन का मोदी से गले मिलना भारत के लिए राष्ट्रीय अपमान है। यह वास्तव में पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के समय तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अपमानजनक यात्रा की तरह है।

इमरान खान 2022 में प्रधानमंत्री रहते हुए तब रूस गए थे, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। इमरान खान के भी इस दौरे की काफी आलोचना हुई थी।

पुतिन और मोदी के गले मिलने पर विदेश मामलों की जानकार वेलिना चाकारोवा ने ट्वीट किया है, ‘एक बार फिर से पश्चिम के विश्लेषक ग़लत साबित हुए हैं कि पुतिन और मोदी आपस में गले नहीं मिलेंगे। दरअसल वो इन संबंधों को बहुत कम जानते और समझते हैं।’

वेलिना की इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अमेरिका की आल्बनी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफ क्लैरी ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें नरेंद्र मोदी दुनिया भर के कई नेताओं को गले लगा रहे हैं।

क्लैरी ने इस तस्वीर के साथ लिखा है, ‘पश्चिम के विश्लेषक के रूप में मेरे लिए यह बात समझ से परे है कि कोई मोदी के गले लगने पर शर्त क्यों लगाता है।

क्लैरी कहना चाह रहे हैं कि मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं को गले लगा चुके हैं। ऐसे में पुतिन से गले मिलना चौंकाने वाला नहीं है।

थिंक टैंक विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टिट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान को साझा करते हुए लिखा है, ‘अमेरिका के लिए यह सबसे चिंताजनक बात हो सकती है कि भारत में रूस रक्षा उपकरणों के उत्पादन को लेकर सहमत हुआ है।’

इस पर कंवल सिब्बल ने लिखा है, ‘क्या अमेरिका चाहता है कि भारत की रक्षा मशीनरी ठप पड़ जाए? क्या अमेरिका ये चाहता है कि भारत चीन के सामने लाचार दिखे? चीन अभी भारत के साथ सीमा पर आक्रामक है। अमेरिका के विश्लेषक आत्मकेंद्रित हो गए हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि दूसरे लोग किन हालात से गुजर रहे हैं।’

रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है।

अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉ. मुक्तदर खान ने मोदी- पुतिन की मुलाकात पर विस्तार से जिक्र किया है।

उन्होंने कहा एक वीडियो पोस्ट में कहा, ‘नेटो की बैठक से ठीक पहले भारत का रूस के साथ खड़े होना कई मायनों में अहम है। भारत दिखाना चाहता है कि वह रणनीतिक मामलों में फ़ैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।’

भारत के लिए चुनौती

प्रोफेसर खान ने कहा, ‘मोदी और पुतिन की मुलाकात इस मायने में भी ख़ास है कि भारत अपने हथियारों की बड़ी जरूरत के लिए भले ही अमेरिका, इसराइल, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर करता है, लेकिन वह इस मामले में रूस से दूर नहीं जाना चाहता है।’

वहीं तन्वी मदान को लगता है कि रूस और भारत के संबंध भले ऐतिहासिक हैं लेकिन कई तरह की जटिलताएं भी हैं।

तन्वी मदान ने लिखा है, ‘मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहले द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना लेकिन यह भी सच है कि भारतीय प्रधानमंत्री पिछले पाँच सालों से रूस नहीं गए थे और पिछले कुछ सालों से सालाना बैठक नहीं हो रही थी।’

‘मोदी ने रूस जाने का समय तब चुना जब अमेरिका नेटो समिट हो रहा था। हालांकि भारत सरकार कहती रही कि यह द्विपक्षीय दौरा है और उसी रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले मोदी जी-7 समिट में शामिल होने इटली गए थे।’

ये वही जी-7 है, जो कभी रूस के साथ जी-8 हुआ करता था लेकिन रूस को क्राइमिया पर कब्ज़े के कारण बाहर निकाल दिया गया था। रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार रिकॉर्ड पर है लेकिन व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। भारत रूस से खरीद ज़्यादा रहा है और न के बराबर बेच रहा है।

यूक्रेन के साथ जंग के कारण रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ी है और इस स्थिति को भारत के हक में नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह बड़ी चुनौती है कि चीन और रूस की बढ़ती करीबी के बीच अपनी जगह सुरक्षित रखे। (bbc.com/hindi)

-मनीष सिंह

फ्रेंच फुटबॉलर, वर्ल्ड सेंसेशन। आप दस बीस सचिन तेंदुलकर और पांच सात अमिताभ बच्चन को दो सौ गौतम गम्भीर में घोल दीजिए। तो जो बनेगा, उसकी मशहूरियत शायद एमबापे का 10% होगी।

●●

ग्रेट फ्रेंच फुटबॉलर जिनेदिन जिदान की लेगेसी के वाहक एमबापे, फ्रेंच नहीं, अल्जीरियन हैं।

अल्जीरिया कभी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। अल्जीरियन का पेरिस आना जाना वैसा ही था, जैसे पुराने जमाने मे हमारे सब बड़े नेता और स्कॉलर इंग्लैंड जाया करते थे। बहुत से भारतीय वहीं बस गये।

अल्जीरिया को आजाद करने के सवाल पर ही फ्रेंच प्रेजिडेंट चार्ल्स डी गॉल की हत्या की कोशिशें हुई, जिस पर मशहूर नॉवेल और फिल्म " द डे ऑफ जैकाल" आधारित है।

●●

बहरहाल, पेरिस में आपको बड़ी मात्रा में अल्जीरियन मिलेंगे। जो अब फ्रेंच नागरिक ही हैं।

लेकिन धुर दक्षिणपंथी नेता, मरीन लेपेन के लिए वह फ्रेंच नहीं हैं।

अफ्रीका से, एशिया से, पूर्वी यूरोप से बड़ी मात्रा में इमिग्रेंट्स का आना, अब एक बड़ी समस्या है।

वे जॉब्स और दूसरी सुविधाओं में लोकल्स से कम्पीट करते है।

और इन्हें धर्म, रंग और कल्चर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और लेपेन की पार्टी, खुलकर इनडिस्क्रिमिनेशन का समर्थन करती है।

इसके अतिरिक्त देशभक्ति, गर्व, हेट स्पीच औऱ तमाम युजुअल नफरती तौर तरीके जो विभाजनकारी दक्षिणपंथ की पहचान है, लेपेन की पार्टी की भी पहचान हैं।

●●

दुनिया भर में पिछले दस साल में आये दक्षिणपंथी उबाल से फ्रांस भी अछूता नहीं रहा, और लेपेन के दल के सत्ता में आने के आसार दिख रहे थे।

पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले राउंड में उन्हें अच्छी बढ़त भी मिली। मगर फिर, एमबापे बीच में आ गए।

फ्रांस में यदि किसी सीट पर कोई भी कैंडिडेट अगर 50% से ज्यादा वोट न पाए, तो दूसरे राउंड की वोटिंग होती है।

इस राउंड में सिर्फ पहले और दूसरे नम्बर के कैंडिडेट, या जिसे 12.5% से अधिक वोट मिले, वही मुकाबले में रहते हैं।

ऐसे में बाहर हो जाने वाले दल, दूसरे राउंड में अन्य पक्ष को समर्थन दे सकते हैं।

फ्रांस में दूसरे राउंड के पहले एमबापे ने सीधी अपील कर दी।

●●

वे लेपेन के नफरती एजेंडे के खिलाफ खुलकर बोले। कहा कि ऐसे लोगों को देश चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खासकर युवाओं को उन्होंने समझाया।

नतीजा, लेपेन के कैंडिडेट दूसरे राउंड में बुरी तरह हार गए। आज फ्रांस जश्न में डूबा हुआ है।

●●

सम्भव है लेपेन जीत जाती। तब एमबापे का क्या होता..??यह सोचने की बात थी। पर एमबापे ने न सोचा।

वो डरा नही। करियर के लिए, जान के लिए, पॉपुलरटी खोने के डर से चुप न रहा।

कैलियन एमबापे वह नजीर है, जो भारत की सेलेब्रिटी, खिलाड़ी, अभिनेता और सांस्कृतिक सितारे बनने में फेल रहे।

यहां हमने रीढ़हीन भांड, और नचनियों और रीलबाजों को सिर चढ़ा रखा है। उन्हें मशहूरियत और दौलत से नवाज दिया।

सिवाय गिने चुने कॉमेडियन, मुट्ठी भर पत्रकार, सोशल मीडिया पर कुछ यू ट्यूबर ही अपने सेलेब्रिटी स्टेटस के साथ जिंदा भी होने का अहसास देते है। लेकिन 140 करोड़ के देश में कोई एमबापे नहीं है।

●●

क्या यह पूरी कौम के लिए शर्म की बात नहीं है??

नियाज फारूकी

हाल ही में नेटफ़्िलक्स पर रिलीज़ हुई फि़ल्म ‘महाराज’ दो वजहों से बहुत चर्चा में है।

इसकी एक वजह तो यह है कि यह सदी भर से भी पहले भारतीय समाज की कुरीतियों के खि़लाफ़ एक पत्रकार की लड़ाई की कहानी है। वहीं, दूसरी ख़ास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफ़ेक्शनिस्ट’ आमिर ख़ान के बेटे जुनैद ख़ान पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजऱ आए हैं।

यह फि़ल्म गुजराती पत्रकार सौरभ शर्मा के साल 2014 में आए उपन्यास ‘महाराज’ पर आधारित है।

इस फि़ल्म में करसनदास नाम के पत्रकार के समाज सुधार आंदोलन और सामाजिक कुरीतियों से लडऩे की उनकी कोशिशों को पर्दे पर लाया गया है।

इस फि़ल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं जबकि आमिर ख़ान के बेटे जुनैद ख़ान के साथ शालिनी पांडे, शरवरी वाघ और जयदीप अहलावत मुख्य भूमिका में हैं।

सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फि़ल्म में दिखाया गया है कि सन 1862 में एक पत्रकार ने एक धर्मगुरु के यौन अपराधों के बारे में लिखना शुरू किया। इसकी वजह से उन्हें तत्कालीन बंबई के ब्रितानी हाई कोर्ट में मानहानि के एक ऐसे मुक़दमे का सामना करना पड़ा जो आगे चलकर ऐतिहासिक साबित हुआ।

लेकिन वह पत्रकार कौन थे जिन्होंने लगभग डेढ़ सदी पहले भारतीय समाज में महिलाओं के शोषण और रूढि़वादी धार्मिक परंपराओं के खि़लाफ़ आवाज़ उठाई थी।

करसनदास मूलजी कौन थे?

लेखक बीएन मोतीवाला करसनदास मूलजी की जीवनी (1935) में लिखते हैं कि करसनदास 25 जुलाई 1832 में बंबई के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने शुरुआती शिक्षा एक गुजराती स्कूल में ली और फिर वह अंग्रेज़ी स्कूल में चले गए।

फि़ल्म में बताई गई कहानी के अनुसार वह बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और समाज के रीति-रिवाज़ के बारे में सवाल उठाते थे। वह अक्सर अपने घर वालों से ऐसे सवाल पूछते थे जो सामाजिक संस्कारों और मूल्यों के विरुद्ध समझ जाते थे।

उदाहरण के लिए, ‘हम हर दिन मंदिर क्यों जाते हैं? क्या भगवान गुजराती भाषा समझते हैं? क्या वह (भगवान) हमारे गांव से हैं? और औरतें हमेशा क्यों घूंघट में रहती हैं?’

करसनदास मूलजी गुजराती भाषा के पत्रकार थे जिन्होंने धर्म के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण के बारे में लिखना शुरू किया था।

उन्हें अपनी पत्रकारिता, और सामाजिक रीति-रिवाज़ पर सवाल उठाने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

महाराज कौन थे?

जदुनाथ जी महाराज वैष्णव पुष्टिमार्ग संप्रदाय के एक सम्मानित धर्मगुरु थे जो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इस संप्रदाय के धार्मिक गुरु ख़ुद को ‘महाराज’ कहते थे।

गुजरात, काठियावाड़, कच्छ और मध्य भारत में पुष्टिमार्ग के अनुयाई अमीर व्यापारी से लेकर किसान तक थे, जिनमें भाटिया और बनिया जैसी प्रभाशाली जातियां शामिल थीं।

इस संप्रदाय के धर्मगुरु ‘चरण सेवा’ नाम की रीति के ज़रिए महिला श्रद्धालुओं के भरोसे का ग़लत इस्तेमाल करके उनका यौन शोषण करते थे और उसे धर्म की एक परंपरा के तौर पर पेश करते थे।

‘इकोनॉमिक एंड पॉलीटिकल वीकली’ नाम की प्रसिद्ध पत्रिका में अनु कुमार लिखती हैं, ‘महाराज ने न केवल अपनी महिला श्रद्धालुओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे बल्कि वह अपने पुरुष श्रद्धालुओं से भी उम्मीद करते थे कि वह उनकी यौन संतुष्टि के लिए अपनी पत्नियों को पेश करें।’

करसनदास जैसे समाज सुधारक धर्म और आस्था के इस तरह के ग़लत इस्तेमाल को अच्छी तरह समझते थे लेकिन उन्हें उन ‘महाराजों’ के भक्तों और अपने परिवारों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

करसनदास की ओर से इस ‘चरण सेवा’ नाम की कुरीति के खि़लाफ़ आवाज़ उठाने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया था लेकिन वह अपनी पत्रकारिता के ज़रिए ‘महाराज’ के इस कृत्य का विरोध करते रहे।

उन्होंने शुरू में दादा भाई नौरोजी के अख़बार ‘रस्त गुफ़्तार’ के लिए लिखा लेकिन बाद में ‘सत्य प्रकाश’ के नाम से अपनी पत्रिका शुरू की। इसी पत्रिका में उनके लेख ने महाराज जदुनाथ को इतना नाराज़ कर दिया कि उन्होंने करसनदास के खिलाफ मानहानि का मुक़दमा दायर कर दिया।

करसनदास मूलजी के खि़लाफ़ मानहानि का मुक़दमे में क्या था?

पत्रकार करसनदास मूलजी ने धर्मगुरु जदुनाथ महाराज के खि़लाफ़ धर्म के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था और इस बारे में अपनी पत्रिका में लिखा भी था।

इसके जवाब में धर्मगुरु ‘महाराज’ की ओर से सन 1862 में बंबई हाई कोर्ट में करसनदास पर मानहानि का मुक़दमा दायर कर दिया गया।

इस मुक़दमे में करसनदास ने दलील दी कि उनकी जगह महाराज जदुनाथ पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार पुष्टिमार्ग सच्चा हिंदू संप्रदाय नहीं बल्कि एक पथभ्रष्ट संप्रदाय था, जिसने श्रद्धालुओं को ‘महाराज’ की संतुष्टि के लिए अपनी पत्नियों और बेटियों को उसके हवाले करने की कुरीति चलाई थी।

करसनदास मूलजी का परिवार भी इस संप्रदाय के ‘महाराज’ में श्रद्धा रखता था।

महाराज जदुनाथ का यह मुक़दमा भरी अदालत में 24 दिन तक जारी रहा। महाराज ने अपने चरित्र की पुष्टि के लिए कई गवाहों को पेश किया था।

इस मुक़दमे में महाराज के निजी चिकित्सक ने अदालत में गवाही देते हुए कहा था कि उसने जदुनाथ और दूसरे ‘महाराजों’ के यौन रोग का इलाज किया था। चिकित्सक ने यह माना था कि यह बीमारी उन्हें कई महिला श्रद्धालुओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से हुई थी।

करसनदास ने मानहानि का यह ऐतिहासिक मुक़दमा जीत लिया था। यह मुक़दमा उस समय के समाज में धीरे-धीरे परिवर्तनों का आधार बना।

इसके अलावा उन्होंने उस दौर में हिंदू समाज के दूसरे रीति-रिवाज़ों के खि़लाफ़ भी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध और विधवा विवाह के पक्ष में कोशिशें की थीं।

करसनदास की कोशिशों और अदालती फ़ैसले को प्रेस के एक हिस्से में बहुत सराहा गया और स्थानीय अंग्रेज़ी प्रेस ने उन्हें ‘इंडियन लूथर’ की उपाधि दी।

करसनदास के दोस्त उनके

बारे में क्या कहते हैं?

करसनदास के समकालीन और उनके अख़बार में सहायक माधव दास रघुनाथ दास अपनी 1890 की किताब में करसनदास की मदद से एक विधवा से शादी करने के अपने अनुभव के बारे में लिखते हैं।

वह इस शादी का जि़क्र करते हुए कहते हैं कि विधवा की दोबारा शादी कोई मामूली बात नहीं और इस वजह से ‘हमें इसे कामयाब बनाने के लिए सभी सुरक्षा उपाय करने पड़े।’

करसनदास ने ख़ुद दुल्हन के पिता की जगह उनका कन्यादान किया लेकिन उन्हें इस शादी करवाने पर रूढि़वादी वर्गों से तीखी प्रतिक्रिया का डर इतना अधिक था कि एक ब्रितानी इंस्पेक्टर ने रात को उनकी सुरक्षा के लिए लाठियां दीं।

वह लिखते हैं, ‘सतर्कता बरतते हुए हमने ख़ुद चार मज़बूत पठानों को उस जगह की सुरक्षा के लिए रखा था।’

करसनदास ने समाज को दूसरे तरीक़ों से भी चुनौती दी थी। माधव दास रघुनाथ दास लिखते हैं कि उन्होंने ‘अपवित्र म्लेच्छों और असुरों के देश’ की यात्रा करने का फ़ैसला किया।

वह हिंदू समाज के एक वर्ग का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, ‘उनके लिए यूरोप की यात्रा उनके अपराधों की सूची में सबसे गंभीर अपराध था। यहां तक कि एक विधवा से शादी करने से भी बड़ा जुर्म।’

रघुनाथ दास लिखते हैं, ‘करसनदास को म्लेच्छों और असुरों की धरती पर जाने के जुर्म में समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और उनकी बीवी और छोटे बच्चों को भी बिना किसी अपराध के वहां से निकाल दिया गया।’

‘बल्कि करसनदास के मरने के बाद उनके संप्रदाय वालों ने मांग की थी कि उनकी बीवी और बच्चे माफ़ी मांगें। उनकी शर्त थी कि वह गाय के गोबर को अपने पूरे शरीर पर रगड़ें और फिर अपने ‘पापों’ को नासिक की पवित्र नदी में धोएं।’ (bbc.com)

डॉ. प्रकाश हिन्दुस्तानी

क्या कभी ऐसा हुआ है कि सरकार बीजेपी की हो और उसमें कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाया गया हो?

मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो हुआ, वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है! कांग्रेस के विजयपुर, श्योपुर जिले के विधायक रामनिवास रावत को राज्यपाल ने आज सुबह मंत्री पद की शपथ दिलाई! जी हां, कांग्रेस के विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री पद!

पहले रावत जी ने गलती से राज्य मंत्री पद के शपथ ले ली। 10 मिनट बाद ही फिर उन्हें शपथ दिलाई गई !

पहले उन्होंने अपने शपथ लेते हुए शपथ में पढ़ दिया था- ‘राज्य मंत्री के रूप में’ मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा।

जबकि उन्हें कहना था कि मैं ‘राज्य के मंत्री के रूप में’ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा।

...तो ‘राज्य मंत्री’ की जगह ‘राज्य के मंत्री’ पढ़ देने मात्र से वे केबिनेट मंत्री बन गए।

15 मिनट में प्रमोशन हो गया।

सवाल यह है कि कांग्रेस विधायक को बीजेपी की सरकार में मंत्री क्यों बनाया? 230 सदस्यों के सदन में बीजेपी के पास पहले ही 163 विधायक हैं। अच्छा खासा बहुमत है। लेकिन फिर भी कांग्रेस में फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक को अपने पाले में लिया।

क्या इसके पीछे कांग्रेस के विधायक की भाजपा के प्रति वफादारी है या कांग्रेस के नेताओं द्वारा उपेक्षा?

10 साल में तीसरी घटना है जो राजनीति में नैतिकता के खात्मे के बखान करती है।

2014 में भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को लोकसभा का टिकट मिला था। अगले ही दिन डॉ. भागीरथ प्रसाद को भाजपा ने टिकट दे दिया। वे चुनाव में खड़े हुए। लड़े। जीते। 5 साल तक रहे।

इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव में इंदौर में कांग्रेस ने अक्षय बम को टिकट दिया था। नामांकन वापसी के ऐन मौके पर उन्होंने नाम वापस ले लिया और बीजेपी में भर्ती हो गए।

इसके बाद यह तीसरी घटना है जब राजनीति और नैतिकता में 36 का आंकड़ा सिद्ध हुआ।

शंभूनाथ

पुरी की जगन्नाथ रथयात्रा ओडिशा के लोगों के लिए ही नहीं, इस्कॉन वालों और आमतौर पर सर्वत्र एक खास धार्मिक उत्सव है। हम बचपन के दिनों में (बंगाल में) उसे पापड़ भाजा खाने के दिन के रूप में याद करते थे। एक लोक प्रचलित मुहावरा ’अपना हाथ जगन्नाथ’ है।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर की खूबी है, इसमें राधा-कृष्ण की जगह बलराम, सुभद्रा और कृष्ण की मूर्ति है। इससे सिस्टरहुड, ‘बहनचारा’ के भाव की स्थापना होती है, लेकिन कहीं भी इस अर्थ का प्रचार नहीं होता, जबकि होना चाहिए। देश–दुनिया में बहनचारा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भाईचारा की तरह। बहनचारा भाईचारा की पुरुष सत्तात्मकता से बचाती है।

पुरी का जगन्नाथ मंदिर लगभग हजार सालों से एक बड़ा तीर्थ है। यहां आदि शंकर आए थे। चैतन्य आए थे और भावविभोर होकर नृत्य किया था। बनारस के साथ साथ पुरी भी लंबे समय से एक बड़ा धार्मिक केंद्र था। फिर पंद्रहवीं सदी में मथुरा इन दोनों को चुनौती देता हुआ एक उदार हिंदू केंद्र के रूप में उभरा, जहां वल्लभ दक्षिण से आए और सूर थे। यहां मीरा आई थीं। चैतन्य भी आए थे।