विचार/लेख

-विजय सिंह ठकुराय

पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग विवाद के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर मिसइनफार्मेशन की लहर चल पड़ी है, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स क्लियर कर देने चाहिएं।

सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिये कि ट्रांस अथवा कथित तौर पर मर्द से औरत बनी अल्जीरियन बॉक्सर ईमन खलीफ जैविक रूप से ट्रांस नहीं, एक महिला है। दिखने में मर्दों जैसी हो सकती है पर जन्म से जनाना अंगों के साथ ही पैदा हुई थी और बचपन से महिला वर्ग में ही बॉक्सिंग करती आ रही है।

मैं आपको यह भी बता दूँ कि भले ही ईमन ने इस बार 46 सेकंड में इटालियन बॉक्सर एंजेला करिनि को ढेर कर दिया हो, पर पूर्व में ईमन को कई महिला बॉक्सरों ने जम कर धोया है, जिनके नाम आप विकिपीडिया पर ईमन की मैच हिस्ट्री में सर्च कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ईमन हमेशा महिला बॉक्सरों पर उतनी भारी नहीं पड़ी है। तो फिर उसे लेकर उठ रहे विवाद की जड़ क्या है?

जड़ पिछले साल शुरू हुई, जब रशिया द्वारा कंट्रोल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन ने ईमन के डीएनए में ङ्गङ्घ क्रोमोसोम तथा टेस्टोस्टेरोन के एलिवेटेड लेवल पाए जाने पर उसे महिला जननांग होने के बावजूद ‘मर्द’ घोषित कर अयोग्य करार दे दिया। तो क्या ङ्घ क्रोमोसोम मर्द होने की गारंटी है?

जी नहीं, यह बात पूरी तरह सही नहीं है। वास्तव में ङ्घ क्रोमोसोम पर मौजूद स्क्रङ्घ नामक जीन ञ्जष्ठस्न तथा स्ह्रङ्ग9 प्रोटीन को जन्म देकर पुरुषत्व प्रेरित करती है। अगर किसी बायोलॉजिकल डिसऑर्डर से यह जीन निष्क्रिय हो, अथवा अनुपस्थित हो, तो ङ्घ क्रोमोसोम होने के बावजूद व्यक्ति महिला होता है।

वहीं अगर स्क्रङ्घ जीन ङ्घ क्रोमोसोम की बजाय किसी अन्य क्रोमोसोम पर एक्सप्रेस हो जाये, तो ङ्गङ्ग होने के बावजूद व्यक्ति महिला होने की बजाय पुरुष होता है। इसके अलावा और भी पचासों ज्ञात तथा अज्ञात हार्मोनल फैक्टर हैं, जो व्यक्ति के जेंडर का निर्धारण करते हैं। सिर्फ ङ्घ क्रोमोसोम होने अथवा टेस्टोस्टेरोन हाई होना मात्र ही पुरूष होने की गारंटी नहीं है, खासकर जब जनाना अंग मौजूद हों। इस तरह देखा जाए तो ईमन खलीफ ट्रांस न होकर कुछ एब्नार्मल हार्मोनल डिसऑर्डर की शिकार महिला है। बेशक, ये डिसऑर्डर उसे दूसरी महिलाओं की अपेक्षा शारीरिक एडवांटेज देते हैं, पर इससे उसके ऊपर ‘मर्द’ होने का लेबल नहीं लग जायेगा।

वास्तविक मुद्दा यह है कि जब आप जेंडर को बाइनरी (महिला/पुरूष) रूप में न देख कर एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखने का आग्रह रखते हैं, तो प्रतिस्पर्धाओं का स्वरूप बाइनरी रखने का क्या तुक है?

प्रतिस्पर्धाओं को लेकर एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है, ताकि समान शारीरिक क्षमता वाले लोग ही एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन कर पाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा, पेरिस ओलंपिक जैसे ब्लंडर होते रहेंगे। इस मामले में किन्नरों और ट्रांस समुदाय का मजाक उड़ा रहे मित्रों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ईमन खलीफ का तो पता नहीं, पर दुनिया में लाखों वास्तविक बायोलॉजिकल ट्रांस लोग मौजूद हैं, जो इस विवाद में गलत दिशा में जा रहे आउटरेज के कारण भविष्य में अपनी पहचान और सम्मान के प्रति हमेशा सशंकित और असुरक्षित महसूस करेंगे।

-छगन लोन्हारे

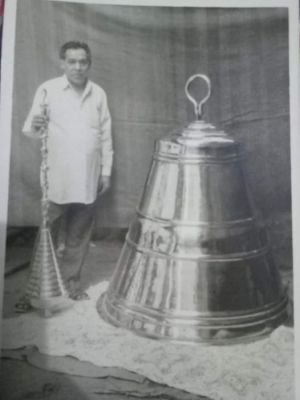

छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। इस त्यौहार से ही राज्य में खेती-किसानी की शुरूआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत् रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है।

परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को साफ कर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में अराध्य देवी-देवताओं के साथ पूजा करते हैं। गांवों के ठाकुरदेव की पूजा की जाती है।

हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधियुक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी-बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में देने की परंपरा रही हैं।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओड़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती-किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है।

हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढऩे की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी परिवारों द्वारा गेड़ी का निर्माण किया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। दो बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच से फाडक़र उन्हें दो भागों में बांटा जाता है।

उसे नारियल रस्सी से बांधक़र दो पउआ बनाया जाता है। यह पउआ असल में पैर दान होता है जिसे लंबाई में पहले कांटे गए दो बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को औैर आनंददायक बना देती है। इसलिए किसान भाई इस दिन पशुधन आदि को नहला-धुला कर पूजा करते हैं। गेहूं आटे को गंूथ कर गोल-गोल बनाकर अरंडी या खम्हार पेड़ के पत्ते में लपेटकर गोधन को औषधि खिलाते हैं। ताकि गोधन को विभिन्न रोगों से बचाया जा सके। गांव में पौनी-पसारी जैसे राऊत व बैगा हर घर के दरवाजे पर नीम की डाली खोंचते हैं। गांव में लोहार अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए चौखट में कील लगाते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है।

हरेली के दिन बच्चे बांस से बनी गेड़ी का आनंद लेते हैं। पहले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनंद होता है। गांव-गांव में गली कांक्रीटीकरण से अब कीचड़ की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हरेली के दिन गृहणियां अपने चूल्हे-चौके में कई प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है। किसान अपने खेती-किसानी के उपयोग में आने वाले औजार नांगर, कोपर, दतारी, टंगिया, बसुला, कुदारी, सब्बल, गैती आदि की पूजा कर छत्तीसगढ़ी व्यंजन गुलगुल भजिया व गुड़हा चीला का भोग लगाते हैं। इसके अलावा गेड़ी की पूजा भी की जाती है। शाम को युवा वर्ग, बच्चे गांव के गली में नारियल फेंक और गांव के मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहु-बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो-खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती हैं।

-डॉ. दिनेश मिश्र

सावन के महीने में जब बरसात हो रही है,चारों ओर हरियाली बिखरी हुई हो,वैसा नजारा तो छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान प्रदेश के लिये अत्यन्त महत्व का है। गर्मी के बाद बरसात की बौछारों वे खुशनुमा हरियाली का स्वागत करने को सब आतुर रहते हैं। सावन में हरेली में ही जहां किसान खेती की प्रारंभिक प्रक्रियाएं पूरी कर फसल के लिये स्वयं को तैयार करते है,अपने खेतों, गाय-बैलों,औजारों की पूजा करते है व हरियाली का उत्सव मनाते हैं। वहीं आज भी सुदूर अंचल में अमावस्या की रात मन ही मन आशंकित रहते है, जबकि वर्ष में साल भर अमावस्या हर पखवाड़े में आती है, चन्द्रमा के न दिखने के कारण रात अंधेरी होती है तथा बारिश के कारण, हवाओं, बादलों के गरजने के कारण यह अंधेरा रहस्यमय बन जाता है जबकि इसमें रहस्य व डर जैसी कोई बात नहीं है।

आज भी ग्रामीण अंचल में अनेक स्थानों में हरेली अमावस्या की रात के नाम से अनजाना सा भय छाने लगता है, किसी अनिष्ठ की आशंका बच्चों, बड़ों को, पशुओं को नुकसान पहुंचने का डर, गांव बिगडऩे का ख्याल ग्रामीणों को बैगा के द्वार पर जाने को मजबूर कर देता है तथा सहमें ग्रामीण न केवल गांव बांधने की तैयारियां करते हैं, अनुष्ठान पूर्वक गांव के चारों कोनों को कथित तंत्र-मंत्र से बांधते है, गांवों में लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। बैगा के निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति के गांव से बाहर आने-जाने की मनाही कर दी जाती है। कथित भूत-प्रेत, विनाशकारी जादू-टोने से बचाने के लिये नीम की डंगलियां घरों-घर खोंस ली जाती है। घरों के बाहर गोबर से आकृति बनायी जाती है। कही सुनी बातों, किस्से कहानियों के आधार पर पले-बढ़े भ्रम व अंधविश्वासों के आधार पर माहौल इतना रहस्यमय बन जाता है कि यदि हरेली की रात कोई आवश्यकता पडऩे पर घर का दरवाजा भी खटखटायें तो लोग दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होते। जादू-टोने के आरोप में महिला प्रताडऩा की घटनाएं भी घट जाती है।

पिछले 28 वर्षो से अधिक समय से अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासों एवं जादू-टोने के संदेह में होने वाली महिला प्रताडऩा, टोनही प्रताडऩा के खिलाफ अभियान चलाने के लिये हम गांवों में सभाएं लेते हैं व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जिन स्थानों पर महिला प्रताडऩा की घटनाएं होती है वहां जाकर उन महिलाओं व उनके परिजनों से भी मिलते है। उन्हें सांत्वना देते हैं, उनसे चर्चा करते हैं व आवश्यकतानुसार उनके उपचार का भी प्रबंध करते हैं। 3500 से अधिक गांवों में सभाएं लेने के दौरान अनेक प्रताडि़त महिलाओं से चर्चा हुई, उनके दुख सुने कि कैसे अनेक बरसों से उस गांव में सबके साथ रहने व सुख दुख में भागीदार बनकर जिंदगी गुजारने के बाद कैसे वे कुछ संदेहों व बैगाओं के कारण पूरे गांव के लिये मनहूस घोषित कर दी गई। उन्हें तरह-तरह से प्रताडि़त किया गया, सरेआम बेईज्जती की गई। जब उन्होंने चिल्लाकर अपने बेगुनाह होने की दुहाई दी तब भी उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें सजा दे दी गई। न ही उन्हें बचाने कोई आगे आया व न ही किसी ने उन्हें सांत्वना दी। शरीर व मन के जख्मों को लिये वे कहा-कहां नहीं भटकती रही। किसी-किसी गांवों में महिलाओं ने बताया उनके सामने जीवन यापन की मजबूरी उठ खड़ी हुई तथा अपने गांव व आस पास के गांवों में मजदूरी न मिलने के कारण भीख मांगकर काम चलाना पड़ा। डायन/टोनही के आरोप में प्रताडि़त होने वाली अधिकांश महिलाएं गरीब, असहाय, विधवा व परित्यक्ता होती है। जिन पर आरोप लगाना बैगा व उसके बहकावे में आये ग्रामीणों के लिये आसान होता है। डायन/टोनही प्रताडऩा के खिलाफ अभियान चलाते समय इन महिलाओं से जब बातचीत का अवसर मिलता हे तब अपनी कहानी बताते हुए उनकी आंखें डबडबा जाती है, गला भर जाता है, आवाज रूंध जाती है उनके आंसू उनकी निर्दोषिता बयान कर देते है।

दुर्ग जिले के खुड़मुड़ी के नजदीक एक गांव में जब हम हरेली की रात पहुंचे तब कुछ ग्रामीणों ने कहा हरेली की रात टोनही सुनसान स्थान, श्मशान में मंत्र साधना करती है व शक्ति प्राप्त करने के लिये निर्वस्त्र होकर पूजा अनुष्ठान करती है, लाश जगाती है, उसके मंत्र से चांवल बाण जैसे घातक बन जाते है। ऐसी बात और भी अनेक गांवों में ग्रामीणों ने कही। तब हमने उनसे कहा कि हम रात में ही श्मशान घाट जाने को तैयार है तथा पिछले वर्षो में खुड़मुड़ी, घुसेरा, बीरगांव, मंदिर हसौद, रायपुरा सहित अनेक गांवों के श्मशान भी गये, हमारे साथ ग्रामीण भी गये, निर्जन स्थानों तालाबों के किनारे, जंगलों में गये पर सारी बातें असत्य सिद्ध हुई। न ही कहीं कोई अनुष्ठान करती महिला न ही कोई अन्य डरावनी बात। अलबत्ता खराब मौसम, तेज बारिश, तेज हवाएं, बादलों से जरूर सामना हुआ।

सरगुजा बैकुंठपुर के पास एक गांव में जब हम रात में सभा कर रहे थे तब कुछ ग्रामीणों ने कहा हमने टोनही के संबंध में पुराने लोगों से सुना जरूर है पर देखा नहीं है। जब हमने वहां एक करीब सत्तर वर्ष के वृद्ध से बात की तब उसने भी स्वयं देखने से इंकार किया। ग्रामीणों ने बैगाओं के तंत्र-मंत्र के जानकार होने व झाड़-फूंक करने वाले बैगाओं ने तंत्र-मंत्र के जानकार होने का दावा भी किया पर कभी किसी महिला ने यह नहीं कहा कि वह कोई तंत्र मंत्र जानती है, वह जादू के छोटे से खेल भी नहीं दिखा पाती। मात्र अफवाहों व गलत सूचनाओं के आधार पर किसी महिला पर जादू टोने का संदेह करना व प्रताडि़त करने की घटनाएं घटती है।

हरेली के संबंध में बहुत से मिथक व किस्से कहानियां हमें गांवों से सुनने को मिलती है जिसका कारण अंचल में शिक्षा व स्वास्य चेतना का अपेक्षित प्रचार-प्रसार न होना ही है जिसके कारण आज भी मनुष्य व पशुओं को होने वाली शारीरिक व मानसिक बीमारियों को जादू-टोने के कारण होना माना गया व तंत्र मंत्र व झाड़-फूक से ही इनका निदान मानकर बैगाओं के पास जाने का विकल्प अपनाना पड़ा। गांवों में बैगा-गुनियां भी बीमारियों की झाड़-फूंक करके ठीक करने का प्रयास करते, पर बीमार व्यक्ति के ठीक न हो पाने पर सारा दोष किसी निर्दोष महिला की तंत्र-मंत्र शक्ति, जादू पर डाल देते हैं। किसी महिला को दोषी ठहरा कर उसे बीमारी को दूर करने को कहा जाता है तथा उस महिला के आरोपों से इंकार करने व इलाज करने में असमर्थता बताने पर उसे तरह-तरह से प्रताडि़त किया जाता है, पहले गांवों में विद्युत व्यवस्था व चिकित्सा सुविधा भी बिल्कुल नहीं थी। इसलिये ऐसी धारणाएं बढ़ती चली गई।

कथित जादू टोने की शक्तियों से आज भी ग्रामीण अंचल में खौफ बरकरार रहता है। ग्राम जुनवानी में कुछ वर्षों पहले टोनही प्रताडऩा की एक घटना हुई थी, जिसमें बैगा के कहने पर एक महिला को घर से घसीट कर बाहर लाया गया, सार्वजनिक चौक पर उसे सरेआम पीटा गया। मैला खिलाया गया व उसे जान से मारने की कोशिश की गई। सुबह जानकारी मिलने पर हम वहां गये तथा ग्रामीणों व पंचों से चर्चा की। हमने उन्हें समझाईश देते हुए कहा यदि उस महिला में कोई चमत्कारिक शक्ति होती, जादू-टोने की ताकत होती,किसी को भी मार सकती तो क्या वह चुपचाप आप सबसे मार खा लेती उसकी सार्वजनिक बेईज्जती करना आसान होता। वह अपनी ताकत से अपने उपर पडऩे वाले प्रहारों को रोक क्यों नहीं लेती, जिसके पास ताकत होगी व न केवल अपना बचाव कर सकता है बल्कि मारपीट का प्रत्युत्तर भी दे सकता है,पर यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ। बेचारी महिला कुछ नहीं कर पायी एवं अंधविश्वास में पडक़र अकेली औरत को गांव में मारा पीटा गया है जो बिलकुल गलत है। एक निर्दोष महिला के साथ ऐसा सलूक करना शर्मनाक है। हमारी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। भीड़ में मौजूद लोगों ने भी माना उनसे गलती हो गई है तथा हमारे कहने पर वे उस महिला को पुन: वहां रखने को तैयार हो गये। हम उस प्रताडि़त महिला से मिले,उसे व उसके परिवार को सांत्वना दी,उसके इलाज के लिये इंतजाम किया।

हम हरेली व अन्य अवसरों पर आयोजित सभाओं में बताते हैं कि सावन में, बरसात में, मौसम में नमी व उसमें के चलते तापमान में अनियमितता आती है जिसके कारण बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु,बैक्टीरिया,वायरस तेजी से पनपने लगते हैं व संक्रमण तेजी से फैलता है।गांवों में गंदगी गड्ढों में रूका हुआ पानी,नम वातावरण, संक्रमित पानी व दूषित भोजन बीमारी बढ़ाने में सहायक होता है।नीम की डंगाल तोड़ तोडक़र घर के सामने,गाडिय़ों के सामने लगाने की बजाय नीम के पौधे लगाने की आवश्यकता अधिक है। मच्छर व मक्खियां बीमारियां फैलाने के प्रमुख कारक है। बीमारियों व उनके जिम्मेदार कारकों पर नियंत्रण के लिये तंत्र मंत्र गांव बांधने की जरूरत नहीं है बल्कि साफ सफाई से रहने,उबला हुआ पानी पीने, स्वच्छता व स्वास्थ्य के सरल नियमों का पालन करने की जरूरत है।मक्खियों व मच्छरों से अधिक खतरनाक कोई तंत्र-मंत्र नहीं हो सकता। कोरोना काल में जब संक्रमण के मामले बढऩे पर डॉक्टरों एवम सरकार के द्वारा मास्क पहिनने,आपसी दूरी बनाए रखने ,बार बार हाथ धोने की सलाह सेअनेक लोगों की जान बची । वैक्सीन लगाने,सावधानी रखने,,वैज्ञानिक दृष्टिकोण,अंधविश्वास को न मानने से बीमारियों से बचा जा सकता है।तथा संक्रमित होने पर भी सही इलाज से पुन: स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

-विवेक मिश्रा

भारतीय मानसून की खासियत यह है कि कुछ ही घंटो में किसी क्षेत्र में साल की औसत वर्षा का 50 या उससे अधिक फीसदी पानी बरसा सकता है।

भारत में राज करने वाले ब्रितानिया हुकूमत के अंग्रेजी वास्तुकार वर्षा वितरण की इस खासियत का अंदाजा नहीं लगा पाए और देश की राजधानी दिल्ली में मिंटो ब्रिज नाम का एक ऐसा विरासती नमूना देकर चले गए जहां थोड़ी सी वर्षा के दौरान ही जानलेवा बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।

हाल ही में 28 जून, 2024 को दिल्ली में हुई अत्यंत भीषण मानसूनी वर्षा ने पूरी राजधानी को जलमग्न कर दिया। इस भीषण वर्षा के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई और मिंटो ब्रिज समेत कई सुरंग वाले रास्तों में इतना पानी भर गया कि उन्हें बंद करना पड़ा। जुलाई, 2020 में ऐसी ही भीषण वर्षा के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे एक डीटीसी बस डूब गई थी और जलभराव के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग स्टेशन पर 28 जून, 2024 की सुबह साढ़े आठ बजे तक 229 मिलीमीटर (एमएम) वर्षा रिकॉर्ड की गई जो कि 1936 के बाद से जून महीने की दूसरी सर्वाधिक वर्षा थी। सालाना औसत 800 एमएम वर्षा हासिल करने वाले दिल्ली में कुछ घंटों की यह वर्षा भारत के मानसून की प्रकृति को दिखाता है कि किस तरह कुछ घंटों में ही बहुत ज्यादा वर्षा हो सकती है।

दिल्ली की हृदयस्थली कनॉट प्लेस और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने वाला मिंटो ब्रिज का रास्ता अब अपनी ऑर्क शेप की खूबसूरत सिविल इंजीनियरिंग के कारण कम बल्कि जलभराव के कारण ज्यादा पहचाने लगा है, जहां बरसात में न सिर्फ शक्तिशाली इंजन वाली गाडिय़ां पानी में जाकर डूबने की स्थिति में आ जाती हैं बल्कि यह ब्रिज जानलेवा भी बन जाता है।

मिंटो एक रेलवे ब्रिज है जो कि मिंटो रोड पर ही बनाया गया है। दरअसल मिंटो नाम 1905 से 1910 के बीच भारत में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय रहे लॉर्ड मिंटो के नाम से प्रचलन में आया। हालांकि, सरकारी कागजों में इसका नाम अब शिवाजी ब्रिज दर्ज है।

1933 में इसे यमुना के बाढ़ क्षेत्र और दिल्ली रिज के बीच बनाया गया था। दिल्ली रिज प्राचीन अरावली रेंज का उत्तरी विस्तार है जो शहरी क्षेत्र से घिरा हुआ है। मिंटो रेलवे ब्रिज को बनाने में चूना गारे और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है।

90 वर्ष के इस पुराने ब्रिज के नीचे की सडक़ एक कटोरे जैसी है, जिसमें वर्षा के समय बहुत तेज जलभराव होता है। इस दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए ब्रिज के रास्ते में कई बदलाव किए गए, मसलन रास्ते को चौड़ा किया गया। साथ ही शक्तिशाली मोटर पंप लगाए गए ताकि जलभराव होते ही पानी को बाहर निकाल लिया जाए । हालांकि, यह सारे उपाय अब तक विफल साबित हुए हैं।

औपनिवेशिक काल में बनाए गए इस रेलवे ब्रिज को हेरिटेज यानी विरासत माना जाता है। इसका निर्माण नई दिल्ली को अपने शिल्प और वास्तु से गढऩे वाले एडविन लुटियंस की देखरेख में उनकी टीम के द्वारा हुआ था।

आधुनिक शिल्प और वास्तु के महारथी लुटियंस नई दिल्ली में इस ब्रिज की खूबसूरती को ध्यान में रखा लेकिन वह यह भूल गए कि यूरोप और भारत की वर्षा में काफी भिन्नता है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की ओर से प्रकाशित बूंदों की संस्कृति (डाइंग विजडम का हिंदी अनुवाद) में बरसात की विभिन्नता को लेकर दिवंगत प्रमुख मौसम विज्ञानी पी.आर पिशरोती के हवाले से लिखा गया है ’ भारत में बरसात की प्रकृति यूरोप से एकदम भिन्न है। और यहां की बरसात की प्रवृत्तियों को औपनिवेशिक शासन के दौरान यूरोप से आए इंजीनियरों ने नहीं समझा और आज भी भारतीय इंजीनियर यही गलती दोहराए जा रहे हैं। अब भी जो परियोजनाएं तैयार हो रही हैं वे देसी पर्यावरण से मेल नहीं खाती।’

वहीं, बरसात इस प्रकृति की भिन्नता पर पिशरोती आगे बताते हैं कि ‘यूरोप के विपरीत भारत में पूरे वर्ष बरसात नहीं होती। बरसात मुख्यत: साल के चार महीनों में होती है। फिर इन दिनों भी रोज पानी नहीं बरसता। देश के अधिकांश इलाकों में वहां पडऩे वाला अधिकांश पानी 50 दिनों में ही गिरता है। और इन दिनों में भी चौबीसो घंटो पानी नहीं बरसता। दरअसल जब पानी पड़ता है तब मूसलाधार ही बरसता है। देश के अधिकांश हिस्सों में ज्यादातर पानी 100 घंटों के अंदर ही गिरता है।’

बूंदों की संस्कृति पुस्तक में इस बारे में पिशरोती के अनुभव के हवाले से एक दावा यह भी किया गया है कि किसी भी जगह औसत जितने सेंटीमीटर पानी बरसता है और अक्सर वहां उतने ही घंटों में पानी पड़ जाता है।

मिसाल के तौर पर दिल्ली में 80 सेंटीमीटर बारिश होती है और यहां 80 घंटों में ही बारिश हो जाती है। इतना ही नहीं पिशरोती के अनुसार साल का आधा पानी तो बरसात वाले कुछ घंटों के सिर्फ पांचवे हिस्से के अंदर ही बरस जाता है।

इस प्रकार अगर किसी शहर में औसत 80 सेंटीमीटर पानी पड़ता है तो 40 सेंटीमीटर पानी सिर्फ 16 घंटों में ही बरस जाता है। जबकि पूरे देश को देखें तो आधे हिस्से में वहां पडऩे वाले पानी का आधा भाग सिर्फ 20 घंटों के अंदर ही बरस जाता है। भारत में मूसलाधार वर्षा की यह तथ्य शायद वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस नहीं लगा पाए।

पिशरोतीके अनुसार ‘एडवर्ड लुटियंस जिन्होंने दिल्ली शहर को बसाने की योजना बनाई थी, वह भी हमारे यहां होने वालीबरसात की प्रकृति नहीं जान पाए थे। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को जोडऩे वाली जो सडक़ मिंटो ब्रिज के नीचे से गुजरती है वह 20 से 30 मिलीमीटर वर्षा होते ही पानी से भर जाती है। शायद इस नामी वास्तुकार ने सोचा होगा कि दिल्ली में होने वाली 800 मिलीमीटर वर्षा 365 दिनों में बराबर होती होगी।’

इससे पता चलता है कि देसी पर्यावरण के ज्ञान के अभाव में न सिर्फ करीब 90 साल पुराना शिल्प एक बर्बाद नमूना हो सकता है बल्कि इंजीनियरों का अंधानुकरण आधुनिक सुरंगों को भी एक ही बरसात में विफल कर दे रहा है। (डाऊन टू अर्थ)

-उमंग पोद्दार

सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है।

पीठ के छह जजों ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब-कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है।

सिर्फ जज जस्टिस बेला त्रिवेदी इस राय से असहमत थीं।

इस फैसले के बाद राज्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में आंकड़ों के आधार पर सब-क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी राज्य में 15 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है तो उस 15 फीसदी के अंतर्गत वो कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि सारी अनुसूचित जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ दूसरों से ज़्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। इसलिए उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार सब-क्लासिफिकेशन कर के अलग से आरक्षण रख सकती है।

सात जजों ने छह अलग-अलग राय लिखी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण के हिस्से में ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसके कई राजनीतिक प्रभाव दिखेंगे।

1975 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति की नौकरी और कॉलेज के आरक्षण में 25 फीसदी वाल्मीकि और मज़हबी सिख जातियों के लिए निर्धारित किया था। इसे हाई कोर्ट ने 2006 में खारिज कर दिया।

खारिज करने का आधार 2004 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति की सब-कैटेगरी नहीं बनाई जी सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यों के पास ये करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची राष्ट्रपति की ओर से बनाई जाती है।

पढ़ाई और नौकरी दोनों पर लागू

आंध्र प्रदेश ने भी पंजाब जैसा एक कानून बनाया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया।

इस कारण। पंजाब सरकार ने एक नया क़ानून बनाया। जिसमें यह कहा गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के आधे हिस्से में इन दो जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कानून भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ के पास पहुंचा।

एक अगस्त के फैसले ने 2004 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मनोज मिश्रा के फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति एक समान वर्ग नहीं है।

उन्होंने लिखा कि कुछ जातियां। जैसे जो सीवर की सफ़ाई करते हैं। वो बाकियों से ज़्यादा पिछड़ी रहती हैं। जैसे जो बुनकर का काम करते हैं जबकि दोनों ही अनुसूचित जाति में आते हैं और छुआ-छूत से जूझती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सब-क्लासिफिकेशन का निर्णय आंकड़ों के आधार पर होगा ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। सरकारों को ये दिखाना होगा कि क्या पिछड़ेपन के कारण किसी जाति का सरकार के कार्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सब-क्लासिफिकेशन पर जुडिशियल रिव्यू भी लगाया जा सकता है।

क्या होगा असर?

चार और जजों ने चीफ जस्टिस की राय से सहमति जताई। पर अपने-अपने फैसले लिखे।

जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सरकार ये नहीं कर सकती कि किसी एक जनजाति को पूरा आरक्षण दे दे।

पंजाब सरकार ने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि अनुसूचित जाति में सभी जातियां समान नहीं है। केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सब-क्लासिफिकेशन की अनुमति मिलनी चाहिए।

फिलहाल। अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण में सब-क्लासिफिकेशन होता है। अब ऐसा ही सब-क्लासिफिकेशन अनुसूचित जाति और जनजाति में भी देखा जा सकता है।

हालांकि इसके लिए राज्यों को पर्याप्त आंकड़ा पेश करना होगा।

ऐसा कई बार हुआ है कि कोर्ट ने सरकार के ठीक से आंकड़ा इक_ा नहीं करने की बात कहते हुए आरक्षण को खारिज कर दिया है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे दलित वोट पर भी असर पड़ेगा।

जादवपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाजीत नस्कर का कहना है। ‘सब-क्लासीफिकेशन मतलब एससी-एसटी वोट बँट जाएं। ऐसे एक समुदाय के अंदर राजनीतिक बँटवारा पैदा होगा। बीजेपी ने भी कोर्ट में सब-क्लासिफिकेशन का समर्थन किया है। हो सकता है कि इनसे उनको सियासी फायदा मिले। राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियां भी अपने फ़ायदे के मुताबिक़ सब-क्लासिफिकेशन लाएंगी।’

हालांकिउन्होंने इस फैसले से असहमति जताई और कहा। ‘अनुसूचित जाति का आरक्षण छुआछूत के आधार पर दिया जाता है। इसका सब-क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इस फैसले का आने वाले दिनों में जोर-शोर से विरोध होगा।’

वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भी एक्स पर इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ जाता है। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पिछड़ापन का निर्णय किस आधार पर किया जाएगा।

कोर्ट के चार जजों ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर पर भी अपने विचार रखे।

क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि वो वर्ग वित्त और सामाजिक रूप से विकसित हैं और वो आरक्षण का उपयोग नहीं कर सकते।

जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रीमी लेयर कैसे निर्धारित किया जाएगा।

इस पर दो और जजों ने सहमति जताई। वहीं जस्टिस पंकज मिथल ने कहा कि अगर एक पीढ़ी आरक्षण लेकर समाज में आगे बढ़ गई है। तो आगे वाली पीढिय़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

हालांकि। ये बस जजों की टिप्पणी थी और भविष्य के मुकदमों पर बाध्य नहीं होगा। क्रीमी लेयर का सवाल कोर्ट के सामने नहीं था।

फि़लहाल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू है और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए नौकरी में वृद्धि में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। (bbc.com/hindi)

-दयानिधि

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी और जम्मू के शोधकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला (बीबी) औद्योगिक क्षेत्र के भूजल में कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों की मौजूदगी का खुलासा किया है।

इस अध्ययन में भूजल के नमूनों का विश्लेषण करने और प्रदूषण के स्रोतों और इससे स्वास्थ्य को होने वाले खतरों की पहचान करने के लिए रासायनिक जल विज्ञान तकनीकों का इस्तेमाल किया गया।

शोध में भूगर्भीय यूरेनियम और जस्ता, सीसा, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम जैसे औद्योगिक प्रदूषकों की वजह से दूषित होने वाले भूजल के कारण स्वास्थ्य को होने वाले भारी खतरों का पता चला है।

भारत में, जमीन से निकाले गए पानी का अधिकतर उपयोग कृषि और घरेलू खपत के लिए किया जाता है। हालांकि, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल का उपयोग बढ़ गया है और इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है। उत्तर भारत को पानी की गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला (बीबी) औद्योगिक क्षेत्र में भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, जहां औद्योगिकीकरण ने भूजल को विषाक्त धातुओं से दूषित कर दिया है, जो अनुमेय सीमा से अधिक है। अनुपचारित भूजल पर निर्भरता ने कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें 2013 से 2018 के बीच कैंसर और गुर्दे की बीमारी के कई मामले सामने आए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा गया है कि आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक स्वामी ने उनकी अगुवाई में शोध कर रहे उत्सव राजपूत के साथ मिलकर किया है। साथ ही आईआईटी जम्मू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. नितिन जोशी का सहयोग इसमें अहम रहा।

यह शोध जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, जिसमें क्षेत्र में भूजल के रासायनिक जल विज्ञान की जांच, प्रमुख आयन स्रोतों की पहचान और जहरीली धातु की मात्रा के भू-स्थानिक भिन्नता को मापने का अध्ययन किया गया है।

प्रदूषण स्रोतों का पता लगाकर, अध्ययन ने वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (उसेपा) मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया। इसकी मदद से दूषित भूजल को पीने से गैर-कैंसरजन्य और कैंसरजन्य स्वास्थ्य को होने वाले खतरों का मूल्यांकन किया। शोधकर्ताओं ने खतरनाक माने जाने वाले प्रमुख धातुओं की पहचान की और गांव की सीमाओं में धातु प्रदूषण और स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को दर्शाते हुए भू-स्थानिक मानचित्र तैयार किए।

प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से शोध के बारे में बात करते हुए आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक स्वामी ने कहा, ‘भूजल का उपयोग पीने के लिए करने से स्वास्थ्य को भारी खतरे हो सकते हैं, जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए जिंक, लेड, निकल और क्रोमियम के लिए औद्योगिक अपशिष्टों की निगरानी आवश्यक है। सतत विकास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए।’

अध्ययन के मुताबिक, क्षेत्र का भूजल मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों से भरा हुआ है। सभी नमूनों में यूरेनियम का एक समान स्तर पाया गया, जिसमें अधिकांश धातुएं औद्योगिक स्रोतों से प्राप्त हुई थी, जबकि यूरेनियम और मोलिब्डेनम प्राकृतिक रूप से पाए गए थे।

मानव स्वास्थ्य होने वाले खतरों के मूल्यांकन में वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए भारी गैर-कैंसरजन्य खतरों का पता चला, जो मुख्य रूप से प्राकृतिक यूरेनियम के कारण था, साथ ही जस्ता, सीसा, कोबाल्ट और बेरियम के औद्योगिक स्रोतों से अतिरिक्त खतरा भी था। वयस्कों के लिए कैंसरजन्य जोखिम अधिक थे, मुख्य रूप से औद्योगिक निकल और क्रोमियम से।

प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से आईआईटी जम्मू में सहायक प्रोफेसर डॉ. नितिन जोशी ने शोध के बारे में बताया और कहा, ‘हमारी शोध टीम ने बद्दी-बरोटीवाला के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र का अध्ययन किया। इसका उद्देश्य भूजल की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करना था, जिसे आस-पास के समुदायों द्वारा आसानी से पीने योग्य माना जाता है।’

उन्होंने विश्लेषण के आधार पर चेतावनी देते हुए कहा, ‘अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निचला हिमालयी क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी पंजाब के समान ही हो जाएगा।’

अध्ययन में इन खतरों को कम करने के लिए बेहतर अपशिष्ट उपचार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। धातु संदूषण और स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को दिखाने के लिए भू-स्थानिक मानचित्र बनाए गए, जिससे निवासियों को स्थिति को समझने और प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ये मानचित्र भविष्य की नीतियों और उपचार प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

यह देखते हुए कि विकासशील देशों में 80 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य समस्याएं जलजनित बीमारियों से जुड़ी हैं, जिसके कारण खराब जल गुणवत्ता और स्वच्छता में कमी के कारण हर साल 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, यह अध्ययन भारत भर में भूजल में विषैले आर्सेनिक और फ्लोराइड की व्यापक समस्या को उजागर करता है। (डाऊन टू अर्थ)

-रिचर्ड महापात्रा

भारत और केंद्रीय अफ्रीका के ज्यादातर भूभाग में तेजी से बढ़ता हुआ तापमान मनुष्य की सहनशक्ति के पार जा रहा है। करीब 3 अरब लोग सहारा रेगिस्तान में ऐसी ही जलवायु वाली स्थिुतियों में रह रहे हैं।

वहीं, इस पृथ्वी पर भविष्य में जीवन फल-फूल पाएगा या नहीं, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए अब भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता नहीं है। जलवायु वैज्ञानिक रोजाना अप्रत्याशित ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु आपातकाल को लेकर चेतावनियां जारी कर रहे हैं। संभवत: 100,000 साल पहले एक बेहद अलग जलवायु युग में इस तरह का अनुभव किया गया था।

अभी हम मध्य होलीसीन युग में रह रहे हैं, जो 11,700 वर्ष पहले शुरू हुआ था। वहीं, करीब 6 हजार साल से मनुष्य और ग्रह का संबद्ध वातावरण - एक उपयुक्त तापमान व्यवस्था में बसा और समृद्ध हुआ है। इस अवधि के दौरान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य कमोबेश समान तापमान स्थितियों में रहे हैं।

अगर एक तरह से कहें तो हमें कभी भी किसी अन्य तापमान बैंड में जीवित रहने का अनुभव नहीं था, लेकिन यह बदलने वाला है और हमारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा तेजी से। सवाल उठता है : मान लीजिए अगर तापमान वृद्धि वर्तमान बैंड को पार कर जाती है तब भी क्या यह ग्रह रहने के लिए उपयुक्त होगा?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने एक बिल्कुल अलहदा आकलन जारी किया है जो निकट भविष्य की कल्पना करने की कोशिश करता है। यूएनईपी की इस रिपोर्ट का नाम ‘नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स’ है। यह आकलन वर्तमान वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ग्रहों के स्वास्थ्य और मानव कल्याण के निकट भविष्य में एक गहन अन्वेषण है, जिसमें विभिन्न खतरों को रैंक करने के लिए एक सर्वेक्षण भी शामिल है।

यूएनईपी की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इसका उद्देश्य पूर्वानुमान लगाना नहीं बल्कि भविष्य का ‘पूर्वानुमान’लगानाहै।रिपोर्टसंभावितपर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाती है; यह आकलन करती है कि वे हमें कब प्रभावित करेंगे; और इनमें से प्रत्येक के बारे में सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं की धारणा क्या है।

यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन कहती हैं, ‘इस रिपोर्ट में पेश किए गए व्यवधानों के घटित होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वे घटित हो सकते हैं।’

इस रिपोर्ट के मूल्यांकन में जिन बाधाओं पर विचार किया गया है उनमें से एक यह है कि क्या ग्रह के विशाल भूभाग जलवायु संबंधी आपातकालीन प्रभावों जैसे कि जंगल की आग, बाढ़ और असहनीय गर्मी के अलावा अन्य कुछ के कारण मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। इससे जुड़ा एक व्यवधान जलवायु की अनुपयुक्तता के कारण होने वाला सामूहिक प्रवास भी है।

यूएनईपी के आकलन में कहा गया है कि यह व्यवधान अगले सात वर्षों में, यानी 2035 तक महसूस किया जा सकता है। इस आकलन में शामिल सर्वेक्षण में शामिल लगभग 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि यह व्यवधान ‘संभावित, बहुत संभावित और लगभग निश्चित’ है।

इस असहनीय तापमान से जिन क्षेत्रों पर गंभीर रूप से असर पड़ेगा, उनमें भारत भी शामिल है। तापमान में वृद्धि ‘मानव जलवायु क्षेत्र’ के रूप में जानी जाने वाली सीमा को पार कर जाएगी, जो 52 और 59 डिग्री फारेनहाइट के बीच का तापमान बैंड है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आकलन ने कई वैज्ञानिक अध्ययनों को संश्लेषित किया, जिसमें पहले कहा गया था कि स्थिति आधी सदी बाद महसूस की जाएगी।

इसमें एक ऐसे अध्ययन का हवाला दिया गया है, "वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 50 वर्षों में, तीन अरब लोग बेहतर जलवायु परिस्थितियों (और विशेष रूप से तापमान) से बाहर रह सकते हैं, जो पिछले 6,000 वर्षों से मानवता की सेवा कर रहे हैं, और इससे भी बदतर यह है कि 2070 तक, जलवायु शमन या प्रवास के अभाव में, कुछ क्षेत्र - उत्तरी दक्षिण अमेरिका, मध्य अफ्रीका, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया - मानव जीवन के लिए बहुत गर्म हो सकते हैं।"

2020 में जारी इस अध्ययन का नेतृत्व वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, पुलमैन, ग्लोबल सिस्टम्स इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर और सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी डायनेमिक्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस और आरहूस यूनिवर्सिटी के पारिस्थितिकीविदों, जलवायु विज्ञानियों और मानव विज्ञानियों ने किया था। इस अध्ययन ने अपने निष्कर्षों को यह कहते हुए योग्य बनाया कि आधी सदी के बाद वैश्विक आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा सहारा के समान तापमान जैसी स्थितियों में होगा।

मानव प्रवास और "अफ्रीका से बाहर"प्रस्थान करने व सही जगह बसने के लिए अच्छा तापमान एक अहम जलवायु स्थिति रही है। मानव प्रवास और पलायन के बाद से बसने के लिए सही जगह चुनने के लिए एक महत्वपूर्ण जलवायु स्थिति रही है।

मनुष्य अब इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। क्या उपयुक्त जलवायु क्षेत्रों की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन की लहरें आएंगी? शोधकर्ताओं ने 2020 के अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि "आबादी केवल बदलती जलवायु का अनुसरण नहीं करेगी, क्योंकि अनुकूलन से कुछ चुनौतियों का समाधान हो सकता है, और कई अन्य कारक पलायन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। फिर भी, पलायन की अनुपस्थिति में, वैश्विक आबादी के एक तिहाई हिस्से को औसत वार्षिक तापमान> 29 एष्ट का अनुभव होने का अनुमान है, जो वर्तमान में पृथ्वी की भूमि की सतह के केवल 0.8त्न हिस्से में पाया जाता है, जो ज्यादातर सहारा में केंद्रित है।"

हालांकि, कई अध्ययन पलायन की लहरों को तापमान में बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जो मानव अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, छोटा हिमयुग जिसने 1560 से 1660 तक यूरोप और उत्तरी अटलांटिक को सबसे अधिक प्रभावित किया। पर्वतीय ग्लेशियरों के विस्तार और तापमान में गिरावट ने बड़े पैमाने पर पलायन को बढ़ावा दिया जिससे यूरोप में आबादी का पतन हुआ।

वर्तमान जलवायु आपातकाल में, रिपोर्टें पहले से ही चरम जलवायु घटनाओं के कारण आंतरिक पलायन के सबूत दिखा रही हैं। क्या ये मानव की ग्रहीय गति के पूर्व संकेत हैं, यह तो बहुत बाद में ही पता चलेगा।

-दिलीप कुमार पाठक

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर व्यापार अपने चरम पर है। साल में मुश्किल से आईएएस के लिए एक हज़ार जगह भी नहीं निकलती लेकिन हर मेट्रो सिटी में लाखों बच्चे बिल्डिंग्स में कबूतरों की तरह कैद हैं! कुछ में माता-पिता की गलती है तो कुछ में भ्रमित युवाओं की भीड़ शामिल हैं। अब एक अनार सौ बीमार की जगह लाखो बीमार कहना उचित होगा।

अभी बीते दिनों दिल्ली में प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों की मौत हो गई, गलती किसी की भी निकालिए वो बच्चे अब नहीं आने वाले! कोटा, दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, इन्दौर आदि शहरों में देखिए आपको बुरे मंजऱ दिखेंगे। इंदौर के भंवर कुआं, दिल्ली के मुखर्जी नगर आदि में घूमकर आइए बच्चों को देखकर आपका कलेजा हाथ में आ जाएगा। हालांकि ये बात भी अति संवेदनशील लोगों के लिए है। बच्चों से हर तरह से मनमानी लूट की जाती है। आर्थिक सम्पन्न लोग तो फिर भी ये खर्चा के नाम पर लूट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह लूट बहुत विकराल समस्या बन चुकी है।

रही सही कसर 12ह्लद्ध फेल जैसी एजेंडा फिल्में पूरी कर देती हैं।। जबकि ऐसी फिल्में षडय़ंत्र के तहत बनाई जाती हैं। दिल्ली में प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक अध्यापक भी इस फिल्म में दिखाए जाते हैं, जो हर रोज किसी न किसी न्यूज चैनल में ज्ञान देते हुए पाए जाते हैं। हमेशा कबीर को अपना हीरो बताने वाले तथाकथित अध्यापक के कोचिंग की फीस जान लेंगे तो एक गरीब आदमी का हलक सूख जाएगा।। इसलिए ही कहता हूं यह ज्ञान बांटने वाला क्रूर दौर है। अभी इनके घर के बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने बच्चों की मौत पर दो शब्द भी नहीं कहा, जबकि अभी प्रदर्शन कर रहे बच्चों का दावा है कि ये भी उसी तरह कोचिंग चला रहे हैं।

अब उन्होंने फिल्म में चाहे जिस तरह लोगों को ज्ञान दिया हो, लेकिन हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को जीता है अपने संघर्षों से निकल कर आता है। सभी के अपने संघर्ष अलग - अलग होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस पर खूब कहा भी था- ‘किसी ने अपनी जि़न्दगी में कितना बड़ा काम किया है इससे तुम्हारी जि़न्दगी में क्या फर्क पडऩे वाला है? बात तो तब बनेगी जब तुम किसी की नकल करते हुए किसी की तरह न बनो बल्कि अपनी तरह बनो। 12ह्लद्ध फेल फिल्म देखकर जब आप अति भावुकता में रो रहे होते हैं, तब कहीं न कहीं जाने अनजाने आप इस व्यापार का समर्थन कर रहे होते हैं। इस फिल्म को मैं बाजार की एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं मानता जबकि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो यूथ को प्रेरित करे बल्कि युवाओं को अंधी दौड़ में शामिल हो जाने के लिए जरूर कहती है।

देश के अधिकांश बच्चे अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आईएएस अधिकारी बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए या उस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आईएएस परीक्षा में बैठने से पहले एक एंट्रेस होना चाहिए, जिससे वही बच्चे रहेंगे जो उतने कैपिबल होंगे। जिससे अनावश्यक भीड़ न हो सके जिस तरह से डॉ बनने के लिए एंट्रेंस होते हैं कुछ उसी तरह से आईएएस में भी होना चाहिए। अब हर दूसरा बच्चा आईएएस बनना चाहता है, यह परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा के रूप में जानी जाती है। जाहिर है हर कोई नहीं बन सकता। कोचिंग संस्थानों के लिए भी एक नियमावली होना चाहिए एक-एक बैच में हजारों हजार छात्र बैठे हुए होते हैं कितने पढ़ रहे हैं कितने लायक हैं वो अध्यापकों को पता होता है लेकिन पैसा मिल रहा है तो उन्हें क्यों आपत्ति होगी।

देश भर के पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। इस दौड़ में शामिल होने से पहले बच्चों की क्षमता का आकलन होना चाहिए। मैं कितने ही बच्चों को जानता हूँ जिन्हें बेसिक बातेँ भी नहीं पता जिन्होंने जि़न्दगी में कभी अखबार नहीं पढ़ा वो आईएएस की तैयारी में जुटे हुए हैं। कुछ तो ज़रूरी पढ़ाई से बचने के लिए इस परीक्षा में दौड़ पड़ते हैं। इसमें या तो उनके पैरेंट्स का दोष है या समाज का एक प्रेशर। कुछ तो इसलिए भी आईएएस की तैयारी करते हैं कि ये नहीं होगा तो छोटी मोटी कोई नौकरी तो लग ही जाएगी।। इससे क्या हासिल होता है? हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदारी देकर हम भाग नहीं सकते। माता-पिता को सोचना चाहिए कि अगर बच्चा इसमें सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? इस पर विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब इस पर गहन अध्ययन होगा तो कुछ ऐसे-ऐसे तथ्य निकलकर आएंगे जो सोचने पर मज़बूर कर देंगे। देश के 70त्न बच्चों के पास कोई बैक अप प्लान नहीं होता। इसीलिए ही देश का अधिकांश युवा अवसाद की चपेट में है। देश के अधिकांश बच्चे अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। देखिएगा यह समस्या एक दिन विकराल रूप धारण कर लेगी। या कर चुकी है।

-इमरान कुरैशी

केरल के वायनाड जि़ले में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन के कारण अब तक 150 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है।

भूस्खलन के बाद से अब भी कऱीब 98 लोग लापता हैं। भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा।

केरल के सीएम कार्यालय के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया- मेप्पाडी में 90, निलांबुर में 32 लोग मारे गए हैं।

कई अस्पतालों में 192 घायलों का इलाज चल रहा है।

वायनाड की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य बिपिन चेमबथाकरा ने बीबीसी हिंदी से कहा- ‘मेप्पाडी के चाय बागान में कितने लोग रहते थे, इस बारे में हमें नहीं पता है। यहां दूसरे राज्यों से आए बड़ी संख्या में मज़दूर काम किया करते थे। हमें लगता है कि भूस्खलन से पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं।’

वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज यानी 31 जुलाई को भूस्खलन से प्रभावित जगहों का दौरा करेंगे।

वायनाड भूस्खलन: क्या बातें मालूम हैं

30 जुलाई को तडक़े एक से तीन बजे के कऱीब भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

भूस्खलनों ने वायनाड के चूरालमाला, मुंडाक्कई जैसे इलाकों में भारी तबाही मचाई।

राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ़, दमकल कर्मियों की मदद ली गई।

कई जगहों पर पुलों के बहने की ख़बरें आईं और बारिश भी लगातार होती रही, इस कारण राहत कार्य में मुश्किलें आईं।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मरने वालों के परिवारों को दो लाख और घायलों के परिवारों को 50 हजार रुपये मुआवज़ा देने का ऐलान किया गया।

केरल के सीएम कार्यालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। सेना से अस्थायी पुल बनाने के लिए मदद मांगी गई।

भूस्खलन की जगह मुंडाक्कई चाय के बागानों वाला एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ असम और पश्चिम बंगाल के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं।

घटनास्थल पर सेना के पहुँचने से पहले एनडीआरएफ़ ने रस्सियों के सहारे शवों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया।

वायनाड के बारे में कुछ अहम बातें

राज्य के मुख्य सचिव डॉ। वी वेणु ने मीडिया से 30 जुलाई को कहा, ‘कई लोग अब भी लापता हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। एक परेशानी ये भी है कि एक क्षेत्र पूरी तरह अलग-थलग है। हम उस क्षेत्र के बड़े हिस्से तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।’

केरल के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 30 जुलाई को वायनाड, कोझीकोड, मल्लापुरम, कन्नूर में रेड अलर्ट जारी किया था।

केरल के आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने के लिए कहा।

वायनाड केरल का पहाड़ी इलाका है और यहां पर्यटकों की बड़ी संख्या घूमने जाती रही है।

कोझीकोड एयरपोर्ट से वायनाड की दूरी करीब 86 किलोमीटर है।

वायनाड कर्नाटक के कोडागू और मैसूर जिले से उत्तर और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले से उत्तर पूर्व में है।

वायनाड में पहले भी कई बार भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी ने क्या है?

पीएम नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने पिनराई विजयन से भी बात की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख जताते हुए घायलों के स्वस्थ होने और रेक्स्यू ऑपरेशन के सफल होने की कामना की।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘वायनाड में हुए भूस्खलन से व्यथित हूँ। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग अब भी फँसे हैं, उन्हें जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।’

राहुल गांधी ने कंट्रोल रूम बनाने की गुज़ारिश करते हुए कहा था कि राहत कार्य में अगर कोई ज़रूरत हो तो हमें बताएं। राहुल ने यूडीएफ़ कार्यकर्ताओं से बचाव कार्य में मदद करने की अपील की थी।

प्रियंका गांधी ने भी भूस्खलन की घटना पर दुख जताया। वायनाड की सीट राहुल गांधी के छोडऩे के बाद प्रियंका गांधी इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी।

पीएम मोदी ने भी केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया करवाने की बात कही है। (bbc.com/hindi)

- सुनीता नारायण

यूरोप के युवा मतदाता दक्षिणपंथी पार्टियों की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं यह इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि युवा ही हैं जो जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता से नाराज हैं, फिर भी वे उन पार्टियों को वोट दे रहे हैं जो इस कार्रवाई को सबसे अधिक नकारती हैं। यह विरोधाभास क्यों है? लगातार गर्म होते और जोखिम से भरे हमारे ग्रह के लिए इसका क्या मतलब है?

जून, 2024 में यूरोपीय संसद के चुनाव में 30 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं ने दक्षिणपंथी पार्टियों को अपना खुलकर समर्थन दिया, जिनमें जर्मनी की अलट्रानेटिव फर डॉइशलैंड (एएफडी), फ्रांस में नेशनल रैली, स्पेन में वॉक्स, ब्रदर्स ऑफ इटली, पुर्तगाल में इनफ, बेल्जियम में व्लाम्स बेलांग, फिनलैंड में फिन्स और अन्य प्रमुख पार्टियां रहीं।

कई मामलों में, यह 2019 के चुनावों में हरित वोट से 2024 में अति-दक्षिणपंथी वोट की ओर झुकाव था। क्या इसका मतलब यह है कि यूरोपीय युवाओं में जलवायु कार्रवाई के लिए इच्छा कम हुई है? या इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी और पलायन जैसी अन्य चिंताएं प्राथमिकता ले रही हैं? या फिर क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप के युवाओं का मानना है कि दक्षिणपंथी पार्टियां अब भी जलवायु कार्रवाई के मामले में अपना रास्ता बनाए रखेंगी?

सच तो यह है कि यूरोप भी चरम मौसम की घटनाओं से समान रूप से प्रभावित है। साथ ही इसकी कार्रवाई उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सही दिशा में नहीं है। इसलिए युवा, जिन्हें यह तेजी से गर्म होती और विनाशकारी दुनिया विरासत में मिलेगी वे चिंतित होने के लिए बाध्य हैं-वास्तव में, अपने भविष्य के बारे में दुखी और चिंतित हैं।

जलवायु परिवर्तन अब केवल हरित और वामपंथी दलों का क्षेत्र नहीं रह गया है। लेकिन जब आप जलवायु परिवर्तन पर दक्षिणपंथी दलों के रुख पर विचार करते हैं, तो वे साफ-साफ यह कहते हैं कि इससे उनका इनकार नहीं है। इससे पता चलता है कि ऐसे उपायों के खिलाफ अधिक प्रतिरोध होगा जो असुविधाजनक और कठोर हैं - ऐसे उपाय जो ग्रह को नष्ट करने वाले उत्सर्जन के वक्र को मोडऩे के लिए आवश्यक हैं।

डच पार्टी फॉर फ्रीडम ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि मांस खाना, विमान लेना या पेट्रोल या डीजल कार चलाना लोगों की पसंद होनी चाहिए न कि यह ब्रुसेल्स (जहां यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है) के अधिकारियों की।

इसमें आगे कहा गया है कि लोग ऊर्जा की उच्च कीमतों के कारण पीडि़त हैं और जीवाश्म ईंधन करों पर वापसी का सुझाव दे रहे हैं। वहीं, अन्य दक्षिणपंथी दल कंबस्टन इंजन में बदलाव या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जाने के खिलाफ मुखर रहे हैं, यहां तक कि यह तर्क भी देते हैं कि यह ‘महंगी सनक’ है। इसके अलावा, कीटनाशकों के उपयोग या पशु धन में कमी या मांस की खपत के भावनात्मक मुद्दे के खिलाफ यूरोपीय किसानों का आंदोलन भी है जो इन दलों को एक साथ ला रहा है। पहले से ही, महत्वाकांक्षी ग्रीन डील कमजोर हो गई है; जलवायु कार्रवाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय औद्योगिक हितों को बढ़ावा देने वाली नीतियां जोर पकड़ रही हैं।

तो, सवाल यह है कि क्या युवा मतदाता जलवायु परिवर्तन पर सख्त कार्रवाई का समर्थन करेंगे या तथाकथित जीत के समाधानों का विकल्प चुनेंगे - ऐसी कार्रवाई जो जीवन की लागत या ईंधन की कीमत को प्रभावित नहीं करती है या यात्रा के अपने पसंदीदा तरीके से चुनाव को नहीं छीनती है।

दुख की बात है कि जलवायु संकट की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि यूरोप सहित अमीर देशों ने आवश्यक पैमाने और गति से उत्सर्जन में कमी नहीं की है, झिझक भरे जवाब काम नहीं करेंगे। तो, हमारे गर्म होते विश्व के लिए इसका क्या मतलब है; जलवायु कार्रवाई पर यूरोप के नेतृत्व के लिए?

आज के यूरोप में एक और विरोधाभास है, जो पुरानी औद्योगिक दुनिया में गूंज रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि युवा लोग अप्रवासियों द्वारा स्थानीय नौकरियों और संस्कृति पर कब्जा करने की संभावना से चिंतित हैं। वे दक्षिणपंथी दलों की ओर जा रहे हैं क्योंकि ये पार्टियां कहती हैं कि वे अप्रवासियों को सीमा पार करने से रोकेंगी; वे कुछ मामलों में खुले तौर पर नस्लवादी हैं; और वे अपने देशों की ‘श्वेत’ सांस्कृतिक और धार्मिकपहचानकोबनाएरखनाचाहतेहैं।लेकिनसच्चाईयहहैकि यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था की सेवा करने वाले अप्रवासियों के बिना नहीं चल सकता। इसे अपनी फसलों की कटाई, अपनी ट्रेनों और कारखानों को चलाने और अपने शहरों को साफ करने के लिए ‘दूसरी’ दुनिया से आने वाले श्रमिकों की आवश्यकता है।

‘वल्र्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024’ में पाया गया है कि 2020 में यूरोप में लगभग 8.7 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी रहते थे जिन्होंने 2015 की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसमें कहा गया है कि हमारी दुनिया में कई युद्ध मानव जाति के इस पलायन को बढ़ा रहे हैं - 2022 के अंत तक, यूरोप में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या युद्धग्रस्त सीरिया और यूक्रेन से थी। फिर अवैध प्रवासी हैं, जिनकी संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वे मूल निवासियों को विस्थापित करने के लिए आने वाली भीड़ के प्रतीक बन गए हैं। वही रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण धीमी गति से होने वाली घटनाएं विस्थापन का कारण बनती हैं, जो लोगों के पलायन के कारणों में एक बड़ा योगदानकर्ता है। दूसरे शब्दों में, यदि यूरोप जलवायु कार्रवाई करने के अपने संकल्प को कमजोर करता है, तो यह पहले से ही चरम घटनाओं से अपंग लोगों की दरिद्रता को बढ़ाएगा और सामना करने की क्षमता खो देगा।

याद रखें, यह केवल यूरोप के सामने आने वाली पहेली नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प, जिनकी आगामी नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव में जीतने की संभावना है, उनकी दुनिया में-जलवायु कार्रवाई और अप्रवासन पसंदीदा नफरत वाले लक्ष्य हैं। हमारी दुनिया बहुतरफा संकट में है।

(डाऊन टू अर्थ)

दिल्ली में 28 जुलाई को जब बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखता है कि ग्रुप फोटो के लिए गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा राजनाथ सिंह आते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिवादन करते हुए तब दिखे, जब सामने राजनाथ सिंह थे।

इसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी ग्रुप फोटो के लिए आते हैं तो सभी मुख्यमंत्री हाथ जोडक़र नमस्कार करते दिखे, मगर शेयर किए जा रहे वीडियो में योगी आदित्यनाथ ऐसा करते नहीं दिखे।

इस वीडियो को शेयर कर लोगों ने बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ना होने की ओर इशारा किया। मगर कुछ लोगों का ये कहना था कि योगी आदित्यनाथ ने नमस्कार किया था, मगर वो वीडियो में दर्ज नहीं हुआ।

हालांकि यूपी के उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में मौजूद रहे केशव प्रसाद मौर्य ने भी वही वीडियो शेयर किया है, जिसे लेकर योगी और बीजेपी आलाकमान के बीच दूरियां आने की बात कही गई।

इन सबके बीच केशव प्रसाद मौर्य का एक नया ट्वीट, साझा की तस्वीरें और बयान चर्चा में हैं।

केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

जब बीते कुछ हफ़्तों से ये ख़बरें आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ बैठकों में साथ नजऱ नहीं आ रहे हैं। तब केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है।

इस बैठक की तस्वीरों को साझा करते हुए केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मॉनसून सत्र के दौरान क़ानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की। जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।’

केशव प्रसाद मौर्य के पास यूपी कैबिनेट में ग्रामीण विकास, फूड प्रोसेसिंग, मनोरंजन कर और लोक उपक्रम जैसे विभाग हैं।

योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान केशव के पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी था। मगर 2022 चुनाव में मिली जीत के बाद केशव को बड़े विभाग नहीं दिए गए। केशव की योगी से नाराजग़ी की एक वजह जानकार इसे भी बताते हैं।

मौजूदा यूपी सरकार की कैबिनेट में गृह समेत कई बड़े विभाग योगी आदित्यनाथ के पास हैं।

पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है। यानी केशव मौर्य ने जो बैठक की वो बैठकें मुख्यमंत्री योगी को करनी चाहिए।

केशव ने पहले भी की हैं पुलिस अधिकारियों संग बैठक

ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बैठक पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार उमर राशिद ने कहा- ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि पुलिस गृह मंत्रालय संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत आती है।

विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा, ‘केशव कैबिनेट मंत्री हैं। वो किस हैसियत के साथ राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। यूपी में सीएम लाचार हैं। बीजेपी ने आराजकता फैलाई है।’

हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया पर थोड़ा पीछे की तरफ़ जाएं तो वो अतीत में भी यूपी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं।

31 जनवरी 2024 और 7, 11 अगस्त 2023 को भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की तस्वीरें केशव ने साझा की थीं।

तब केशव ने लिखा था, ‘आज विधान परिषद में प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बजट सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व क़ानून-व्यवस्था के संबंध में बैठक की और सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीक़े से दुरुस्त करने के निर्देश दिए।’

मगर अपने 29 जुलाई को किए ट्वीट में केशव ने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की बात भी लिखी।

ये ऐसी बात है, जिसे योगी आदित्यनाथ के प्रति नाराजग़ी ज़ाहिर करने वाले कई नेता, विधायक भी कहते रहे हैं। योगी के आलोचक विधायकों का कहना है कि यूपी में अफसरशाही बढ़ी है और नेताओं की बात नहीं सुनी जाती, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती।

केशव ने अति आत्मविश्वास और सरकार पर फिर क्या कहा

केशव प्रसाद मौर्य ने 29 जुलाई को एक कार्यक्रम के कहा, ''आज कल ये मीडिया के मित्र बहुत फोकस किए रहते हैं कि केशव जी क्या बोलते हैं। वहां बहुत फेंकू लोग हैं। दिनभर फेंकते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको। सोशल मीडिया और मीडिया में क्या चल रहा है, उससे कभी प्रभावित नहीं होना है।''

केशव बोले- बीजेपी को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में जो चल रहा होता है, वो अलग होता है और जो होना होता है वो अलग होता है। इसलिए कभी उससे प्रभावित नहीं होना है।

इसी कार्यक्रम में केशव ने कहा, ‘चुनाव हमेशा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में क्या बीजेपी की सरकार थी, जीते कि नहीं जीते? 2017 में क्या बीजेपी की सरकार थी, जीते या नहीं जीते? जब सरकार नहीं थी, तब जीते। जब सरकार आ गई तो हमको लगा कि सरकार के बल पर। सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही जीतती है।’

वो बोले, ‘आप 2024 में जो चूक हुई, उसको भूलकर 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का। 2017 का भी रिकॉर्ड तोडऩे का लक्ष्य लेकर के अपने जि़लों, कार्यक्षेत्रों में डट जाने का काम करिए।’

इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य 14 जुलाई को बीजेपी बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बता चुके हैं। इसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को पार्टी की हार की वजह बताया था।

अब केशव ने भी यही बात दोहराई है।

केशव ने कहा, ‘अति आत्मविश्वास में हम लोग कई बार फँसे हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव पार्टी लड़ती है।’

केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति में ये बातें कहीं, इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे।

हालांकि दोनों नेता कार्यक्रम में साथ नजर नहीं आए।

यूपी बीजेपी में क्यों बढ़ी है हलचल

लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई।

यूपी में मिली इस हार के कारण बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और उसे एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा।

चुनाव में मिली हार के बाद ये बहस शुरू हुई कि ऐसे नतीजों के लिए कौन जिम्मेदार है?

एक तबका योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन के सहयोग ना करने को जि़म्मेदार बताता है। दूसरा तबका ये कहता है कि टिकट देने के मामले में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं थी तो वो इस हार के लिए कैसे जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। इन अटकलों के बीच 14 जुलाई को जब केशव और योगी आदित्यनाथ के अलग-अलग बयान आए तो इससे अटकलें और बढ़ गईं।

यूपी में जल्द 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ओबीसी चेहरे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों में भी है।

ऐसे में जानकार यूपी के लिए मुश्किल हालात बनने की ओर इशारा करते हैं।

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख रह चुके शशिकांत पांडे ने द प्रिंट से कहा, ‘ताजा घटनाक्रम इस ओर इशारा करते हैं कि अगले छह महीनों में यूपी बीजेपी में बड़े फेरबदल देखे जा सकते हैं। केशव मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को अगर राज्य में कोई कदम उठाने हैं तो वो जल्दी उठाने होंगे क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं और चुनाव के करीब मुख्यमंत्री बदलने जैसे कदम नहीं उठाए जा सकते।’ हालिया घटनाक्रम के बाद केशव प्रसाद मौर्य बार-बार 2027 चुनाव की बात करते दिखे हैं।

केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए अहम क्यों?

केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दिनों में आरएसएस और वीएचपी से जुड़े रहे। वो आरएसएस-बीजेपी का मौर्य चेहरा हैं और वो हिन्दुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें ग़ैर-यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है।

केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि वो बचपन में चाय और अखबार बेचते थे।

बीजेपी पीएम मोदी की तरह केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी पहचान को प्रमुखता से बताती है।

केशव मौर्य गोरक्षा अभियान में भी काफ़ी सक्रिय रहे और वो राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे।

बीजेपी के भीतर केशव मौर्य क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मगर सिफऱ् साल 2012 में वो विधायकी का चुनाव जीत पाए थे। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और तीन लाख से ज़्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीत सकी थी।

2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे का मक़सद ग़ैर-यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था।

केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग-अलग नामों से है। जैसे- मौर्य, मोराओ, कुशवाहा, शाक्य, कोइरी, काछी और सैनी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8।5 फ़ीसदी हैं। (bbc.com/hindi)

-अमिता नीरव

पीजी में हमारी क्लास में आंध्र से एक लडक़े ने एडमिशन लिया था। पूरी क्लास में एक दो लडक़े ही थे जिनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई थी, उनके अलावा सारे स्टूडेंट्स खांटी हिंदी वाले थे। तो उन दो लडक़ों को छोडक़र बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक-दो अंग्रेजी से रटे-रटाए सेंटेंस के बाद संवाद संभव नहीं हो पाया।

एकाध हफ्ते उस लडक़े ने भी कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यदि वह जितनी टूटी-फूटी हिंदी जानता है उसे काम में नहीं लिया तो यहाँ उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। वह बाकियों से कटकर रह जाएगा। इसलिए हफ्ते भर बाद ही वह टूटी-फूटी हिंदी में संवाद करने लगा।

थोड़ा अटपटा लगा कि हफ्ते भर पहले जिसे जरा भी हिंदी नहीं आती थी, अब वह हिंदी के ठीक-ठाक सेंटेंस बोलने लग गया है। गुस्सा भी आया कि इन साउथ इंडियंस को हिंदी से कितनी नफरत है आते हुए भी वे हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं।

बहुत साल पहले मणिरत्नम के निर्देशन में शाहरूख-मनीषा की एक फिल्म आई थी दिल से...। उत्तर-पूर्व के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी इस प्रेम कहानी में मनीषा कोईराला के एक डायलॉग ने जैसे कई सारे उलझे धागों को सुलझाकर उन सबके सिरे हाथ में दे दिए।

शब्दश: डायलॉग तो याद नहीं, लेकिन वह कहती है कि, चूँकि हमारे यहाँ से कम सांसद होते हैं, तो हमारे लोगों की समस्याएँ आप तक पहुँचती ही नहीं है। मीडिया को भी इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। पूरी फिल्म में सिर्फ इसी डायलॉग ने उत्तरपूर्व के असंतोष को जैसे सामने ला दिया था।

2017 में यूनाइटेड नगा काउंसिल द्वारा मणिपुर का इकनॉमिक ब्लॉकेड किया था। एक सौ तीस दिन चले इस ब्लॉकेड के दौर में वहाँ महँगाई का बुरा हाल हो गया। पूरे देश में जो कुकिंग गैस छ:-सात सौ रुपए में मिल रही थी, मणिपुर के लोगों को दो से ढाई हजार में मिल रही थी।

मगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे सिर्फ एक खबर से ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। यदि ऐसा उत्तर भारत के किसी राज्य में हुआ होता तो एक सौ तीस दिन तो छोडि़ए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तेरह दिन में पूरे देश को आंदोलित कर दिया होता। क्योंकि मीडिया में उत्तर भारतीयों का कब्जा है।

जब पहली बार सुना था कि दक्षिण भारत में हिंदी का खासा विरोध है। हिंदी के विरोध में अनशन करते हुए एक आंदोलनकारी की मौत तक हो चुकी है। तब लगा था कि दक्षिण भारतीयों को हिंदी से ऐसी क्या दिक्कत है? वे अंग्रेजी बोल लेंगे, अंग्रेजी सीख लेंगे, बस हिंदी से ही दिक्कत है।

राजनीति अपनी जगह थी, लेकिन एक किस्म की असुरक्षा भी रही क्योंकि भारत की केंद्रीय राजनीति में उत्तर भारतीयों और थोड़ा बहुत पश्चिम भारतीयों का दखल है। इसके अलावा दक्षिण, पूर्व औऱ उत्तर पूर्व हमारी केंद्रीय राजनीति में नदारद जैसा ही है। ऐसे में उत्तर भारतीयों की भाषा साउथ के लोगों को डराएगी ही।

कुछ वक्त पहले एक मुस्लिम मित्र ने शिकायत की थी कि, ‘मुसलमान आपके धर्म, आपके देवी-देवता, हिंदुओं की पूजा-पद्धति, प्रचलित पौराणिक कथाएँ सब जानते हैं। आप लोग तो मिलाद उन-नबी, ईद उल-फितर औऱ ईद उल-अजहा में फर्क भी नहीं जानते हैं!’, शर्म आई थी। लगा कि शिकायत गलत भी नहीं है।

हम सबने बचपन में निबंध में रटा था कि दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। पूरे देश में दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चूँकि स्कूल की किताब में ऐसा लिखा है तो सही ही होगा। बाद में जाना कि मोटे तौर पर दीपावली उत्तर और पश्चिम में मनाया जाने वाला त्योहार है।

दो-तीन बार दक्षिण भारत की यात्रा के बाद जाना कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं जानते हैं। हम असल में दक्षिण भारत के बारे में भी नहीं जानते हैं और उत्तर पूर्व के बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हमें सिर्फ उन राज्यों की राजधानियों औऱ भाषा के अलावा और कुछ पता नहीं है।

उत्तर भारतीय संस्कृति से बुरी तरह प्रभावित हमारी चेतना को तब ठेस लगती है जब हमें पता चलता हैं कि जिस बली को हम असुर कहते हैं, केरल में उसी राजा बली की पूजा की जाती है। हम दुर्गा के महिषासुर संहार को तो स्वीकारते हैं, लेकिन हमें यह ग्राह्य नहीं होता है कि इसी देश में कोई महिषासुर की पूजा भी कर सकता है।

हमें लगता है कि राम-कृष्ण-शिव यही हिंदुओं के आराध्य हैं। पूरे देश में दुर्गा ही शक्ति का प्रतीक है। जब पता चलता है कि बंगाल में दीपावली पर लक्ष्मी नहीं काली की पूजा होती है तो हमें पचता नहीं है। उत्तर में गणपति की पूजा होती है और तमिल लोग मुरुगन के रूप में कार्तिकेय की पूजा करते हैं।

हम नहीं जानते हैं कि अयप्पा कौन हैं औऱ वेंकटेश कौन...? दक्षिण में भी हिंदू ही रहते हैं। मगर दिक्कत यह है कि हमारे लिए हिंदू तो वही है जो राम को, कृष्ण को या शिव को माने। दुर्गा की पूजा करे। अब ये तो न जाने कौन से वेंकटेश और अयप्पा की पूजा करते हैं। काली को देवी मानते हैं।

जब हम इस शहर में आए थे तो एक चीज बहुत शिद्दत से महसूस की थी कि इंदौर वालों के लिए इंदौर से बाहर न तो दुनिया है और न ही लोग। ठीक यही बात उत्तर भारतीयों के साथ है। ये इतने आत्ममुग्ध हैं कि जो कुछ वो करते हैं, जिन चीजों से उनका संबंध है बस वही दुनिया में एग्जिस्ट करती है।

उनकी जानकारी से अलग, उनकी परंपरा, समझ, दर्शन, पद्धति से अलग दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमने बचपन से रटा है कि भारत में अनेकता में एकता है। मगर हमने अनेकता में एकता के मर्म को कभी समझा ही नहीं। यह हमारे लिए बस एक नारा ही रहा। क्यों समझें, हमारे हाथ में सत्ता जो है।

यही बहुसंख्यकवाद है। दुर्भाग्य से हमने इसे लोकतंत्र समझ लिया है। यदि यह लोकतंत्र है तो फिर इस व्यवस्था में विविधता सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कायदे से ‘हम’ का मतलब भारतीय होना चाहिए, लेकिन हमेशा से ‘हम’ का मतलब उत्तर भारतीय रहा है और अब ये ज्यादा मुखर हो गया है।

हम रंग के आधार पर दक्षिण भारतीयों को मकालू और उत्तरपूर्व के लोगों को चिंकी कहकर चिढ़ाते हैं। हम सपने तो अखंड भारत के देखते हैं, लेकिन मुसलमान औऱ ईसाइयों को तो दूर हम तो उन हिंदुओं को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो हमारी तरह नहीं है। ऐसे ही भारत पर हम गर्व करते हैं।

विविधता के लिए बहुसंख्यकवाद बड़ा खतरा है।

-दिलीप कुमार पाठक

आदमी का सम्पूर्ण जीवन विषम परिस्थितियों में ही बीत जाता है। कभी कोई समस्या कभी कोई परेशानी मतलब इन्हीं उलझनों में जूझते हुए आदमी अपनी सांसे पूरी कर लेता है। आमतौर पर भारत की जीवनशैली ही ऐसी है। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं। हम सभी के अपने - अपने संघर्ष हैं, हम सभी अपने तरीके से निपटने की कला सीख ही लेते हैं, लेकिन युवाओं की घोर समस्याएं हमारे देश की विकराल त्रासदी बनती जा रही है। हम सभी को अपना मूल्यांकन करना चाहिए कहीं हम बच्चों के प्रति क्रूर तो नहीं है? कहीं हम बच्चों के नाजुक कँधों पर ज्य़ादा बोझ तो नहीं डाल रहे! इस बेहद संवेदनशील विषय पर सामाजिक मूल्यांकन की दरकार है।

महान दार्शनिक अरस्तू कह गए हैं-‘किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी युवाशक्ति होती है। एक मुल्क की आशाएं अपने युवाओं पर टिकी होती हैं। स्वस्थ समाज के युवा देश की दशा-दिशा दोनों बदल देते हैं। वहीँ जिस देश के युवाओं का मानसिक विकास सुदृढ़ नहीं होता वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आज के बदलते हुए युग में युवाओं की बदलती हुई समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। सच है कहते हैं बड़ी त्रासद होती है यह उम्र।।। हम सब यह उम्र जीने के बाद भी नहीं समझ पाते। दुनिया भर के मुकाबले भारतीय पैरेंट्स थोड़ा सख्त होते हैं, वो बच्चों के मन को पढऩे से चूक जाते हैं।। अच्छा जिन आचरणों को सुधारना चाहिए उनमे ही गर्व तलाशते हैं। वैसे हमारे देश में पालकों को भी नैतिक शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है।

अब तक के अधिकांश विचारकों ने यह अध्ययन करके बताया है कि हर उम्र की चुनौतियां कठिन ही होती हैं, लेकिन युवावस्था सबसे ज्यादा कठिन होती है। जबकि चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में तीन कष्ट ही प्रमुखतम हैं। पहला किसी मूर्ख से दोस्ती कर लेना, दूसरा किसी रिश्तेदार के घर में रहते हुए उसके ताने सुनते गुजर बसर करना।।। तीसरा युवावस्था।।। कोई भी व्यक्ति जो परिपक्व हो, वो एक घण्टे भी युवावस्था की पेचीदगियों को झेल नहीं सकता। युवाओं की मनोदशा वाकई बहुत पेचीदा होती है। ख़ासकर युवाओं की 15-30 की यह उम्र बड़ी कष्टकर होती है। मानसिक उलझनें, होती हैं, संयम, धैर्य की कमी होती है, गुस्सा जल्दी आना आम बात होती है। भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी रूढि़वादी सोच संकीर्ण मानसिकता युवाओं के विकास में बाधा बनती है।

हमारा सामाजिक ढांचा ही ऐसा है कि बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है शारीरिक परिवर्तन आता है। माता-पिता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अब ये बच्चा परिपक्व आचरण करे। मुहल्ले में किसी का बच्चा ज्य़ादा अंक लाया है, फैलाने जी का बेटा /बेटी फलां कम्पनी में इतने बड़े पैकेज के साथ जॉब कर रहा /रही है। तरह-तरह की तुलना की जाती हैं। दरअसल किसी भी माता-पिता के द्वारा बोली गईं ऐसी बातें हमारे ही बच्चों का आत्मविश्वास डिगाने के लिए काफी होती हैं। ऐसी ये सब बातें कानों पर पड़ती हैं, तो बच्चे कई बार खुद एहसास ए कमतरी के शिकार हो जाते हैं। कई बार खुद को औरों से कमतर पाते हैं। कई बच्चे ऐसी बातें स्कूलों, कॉलेजों में भी सुनते हैं तो उनके दिमाग में वो बात घर कर जाती है कि यार मैं सचमुच कमतर हूं। यह भावना बच्चों को क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को खोखला कर सकती है। जबकि बच्चा इस उम्र में सबसे ज्यादा भविष्य को लेकर ही चिंतित रहता है। मन का कॉलेज मिलना, इच्छानुसार इंटर्नशिप लग जाए, और जॉब, बिजऩेस तो ऐसी की जि़न्दगी सैटल हो जाए।।। कई बच्चे इस पसोपेश में होते हैं कि न तो ढंग का कॉलेज मिला और न ही जॉब मेरी जि़न्दगी अज़ीब सी संकुचित रही।। युवावस्था इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशते हुए बोझिल रहती है। बदलते हुए दौर में 15-30 के युवाओं में अब नींद की समस्याएं आम बातें हो गईं हैं, युवाओं में नशे की लत, देर रात जागना, आदि सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया है। ये सब केवल उनकी उम्र का दोष नहीं है, कुछ घर, परिवार, कुछ समाज का प्रेशर बच्चों की हँसी छीन रहा है। नौकरी/बिजनेस /पढ़ाई का बढ़ता प्रेशर वाकई बहुत बढ़ गया है। केवल पैसा, बड़ा बिजनेस, आर्थिक सफलता सुखी जीवन का सार नहीं है। आज भी बहुत से बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। आज भी बच्चों को बिजऩेस, जॉब, के प्रेशर में हम धकेलते हैं, जबकि सबसे ज्यादा नैतिक मूल्यों, बेसिक शिक्षा की जरूरत है। वैसे भी हर कोई अपनी जि़न्दगी में रोटी, कपड़ा, मकान बना ही लेता है।

गऱ आप विश्वविद्यालयों में बच्चों को गौर से देखें, गार्डन में, खेल ग्राउण्ड में, लाइब्रेरी में वो लटके हुए चेहरे खूब दिखते हैं। सच बताऊँ तो वो चेहरे मुझे अंदर तक झकझोरते हैं, कभी - कभार किसी भी बच्चे का उदास चेहरा मेरे सामने झूलने लगता है, जो कई प्रश्न करता है मैं जिनके उत्तर नहीं दे पाता। यूं तो कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में प्रोफ़ेसर रिसर्चर, बौद्धिक लोग होते हैं, कुछ वाकई इन सब संवेदनशील विषयों पर नर्म होते हैं तो कुछ सख्त होते हैं। हालाँकि अब प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति की जानी चाहिए। टेली-काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ावा देकर दूरदराज के क्षेत्रों में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। साथ ही, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए मीडिया और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का उपयोग किया जा सकता है।।हालाँकि कुछ बदलाव दिखते भी लेकिन इसके लिए क्रान्तिकारी बदलाव चाहिए।

एक बेसिक बात समझना चाहिए, कि बच्चों में हार्मोंस चेंज हो रहे हैं। बच्चे खुद को वयस्क मानने लगते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें अब कोई डांट कर न समझाए। डांटने का अधिकार माता - पिता को होता है लेकिन ध्यान रखना चाहिए। युवा वर्ग को धन से अधिक सम्मान और विजय प्रिय होती है। महान दार्शनिक *अरस्तू* ने भी यही कहा था।। इस उम्र में आत्मसम्मान को जल्दी ही धक्का लगता है अत: उन्हें कभी किसी के सामने न डाँटा जाए। घर के बड़े लोग एवं माता-पिता मित्रवत आचरण करें।।। उनके साथ बातें करें उनकी समस्याओं के बारे में जाने, उन्हें समय देने की दरकार होती है, कभी - कभार हंसी-मज़ाक करना चाहिए, कि उनका मन हल्का रहे।

वो चाहते हैं कि आप रिश्तेदारों के साथ उनकी बातें शेयर न करें भले ही वो बात कोई भी हो, क्योंकि अपनी कमियों पर वही विजय पाएगा, जबकि रिश्तेदार हो या कोई और मजा ही लेते हैं।

एक बात जो सबसे ज़्यादा क्रूर है कि हम सब हँसकर मज़ाक उड़ाते है कि देखो दूध के दांत नहीं आए और ये बच्चा इश्क़ कर रहा है! अभी तेरी उम्र ही क्या है? भला प्रेम उम्र देखती है, और कच्ची उम्र में जो आकर्षण होता है, भला मैच्योर आदमी वो कर सकता है?? वो मासूमियत एक उम्र में ही अच्छी लगती है। एक युवा जो घर परिवार, माता-पिता से समाज से छिपकर इश्क़ करे या दोस्तों के साथ घूमने निकल जाए या देर रात सिनेमा देखने निकल जाए या सब उसके आने वाले वक़्त की पूंजी हैं जिसे वो ताउम्र याद करते हुए अपने कमसिन उम्र को संजो लेना चाहता है। हमें सिर्फ एहसास करने की दरकार होती है। जबकि हम भूल जाते हैं कि यह उम्र हमने भी जिया है। हमने भी इन चुनौतियों का सामना किया है। हमारा समाज आज भी सहज नहीं है जबकि सहज होना बड़ा कठिन होता जा रहा है। बच्चों को सही-गलत का फर्क बताइए हर बात को अपने तरीके से करवाना छोड़ दीजिए, गऱ आप उनके दिमाग को फ्री रखते हुए सही गलत समझाएंगे लिबर्टी देंगे बच्चा कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकता। कुछ अनैतिक कर रहा हो तो ज़रूर रोकते हुए सही मार्ग दिखाएं। गऱ बच्चा अनैतिक मार्ग में न हो तो अनावश्यक दख़ल नहीं देना चाहिए। बच्चों की जिन्दगी में एक स्पेस रखना चाहिए। ज्य़ादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, बच्चों के साथ सहज रहिए। बस कांधे पर हाथ रखिए उन्हें एहसास दिलाएं कि कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो हम आपके साथ हैं। उनकी जिज्ञासा को शांत करें। उनके दिमाग में हजारों प्रश्न उठते हैं। उन्हें अपनी समझ पर समझाएं, इससे पहले बच्चा किसी और से अपना मंतव्य प्रकट करे, उसके अंतर्मन में अपनी जगह बनाएं। गऱ आप यह सब कर पाते हैं तो आप बच्चों को अवसाद से बचा सकते हैं। थ्री इडियट, तारे जमीन जैसी फि़ल्में स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि में बच्चों के साथ माता-पिता को दिखाई जाएं। कई बार माता-पिता का ईगो आड़े आता है कि तुम मुझे सिखाओगे? हमने दुनिया देखी है! जबकि समझने की दरकार होती है, कि इस दुनिया की कोई भी शै कुछ भी सिखा समझा सकती है, बच्चा तो फिर भी संवेदनाओं से भरा एक इंसान है। जिस दिन देश भर में माता-पिता बच्चों की तुलना पड़ोसियों से करना, उन्हें सभी के सामने डांटना, मेरिट के आधार पर नीचा दिखाना, जॉब, बिजऩेस की उपयोगिता समझाने के पहले ही उस अंधी दौर में शामिल करते रहेंगे तब तक हमारे मुल्क में युवावस्था एक त्रासदी बनी रहेगी। इस त्रासदी पर विजय आपको खुद पाना है, सरकार के भरोसे मत बैठिए अपने बच्चों के मित्र बन जाइए आपके बच्चों की जि़न्दगी हसीन हो जाएगी।

-डॉ. संजय शुक्ला

हिंदी में एक प्रसिद्ध मुहावरा है ‘पानी -पानी होना’ अर्थात शर्मसार होना यह उक्ति हमारे शहरों के हालात पर सटीक बैठती है। राजधानी दिल्ली से एक बेहद दुखद खबर आई कि वहां के राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने के कारण एक छात्र एवं दो छात्राओं सहित तीन युवाओं की मौत हो गई। इस खबर ने एक बार फिर से भारतीय शहरों के सीवरेज व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। आपदा में भी सियासत का अवसर ढूंढने की प्रवृत्ति वाले इस देश में इस हादसे के बाद एक बार फिर से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। शर्मसार करने वाली इस सियासत के बीच अहम सवाल यह कि इस हादसे में जिन तीन घरों का चिराग बुझा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे? शायद! इसका जवाब हमारे तथाकथित भाग्य विधाताओं के पास फिलहाल नहीं है। अलबत्ता यह पहला मौका नहीं है जब बारिश के दौरान देश के महानगर और बड़े शहर व्यवस्था और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हों।अमूमन हर मानसून में महज कुछ घंटों की बारिश में हमारे शहरों में ट्रैफिक जाम,जलभराव, जमीन धसकने और बिजली करंट फैलने जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी है। बड़े से लेकर छोटे शहरों में बारिश के दौरान बदहाल व्यवस्था का खामियाजा आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। देश में एक तरफ ‘स्मार्ट सिटी’ का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन दूसरी ओर मानसून दर मानसून शहरों की हालत बद से बदतर होते जा रही है।गौरतलब है कि साल 2017 में मुंबई में भारी बारिश के दौरान खुले मेन होल में गिरने और डूबने से सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. दीपक अमरापुरकर की मौत ने एक बार लोगों को झंझोड़ कर रख दिया था लेकिन इसके बाद फिर से वही ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के एक शोध में बताया गया है कि देश के 66 फीसदी शहरों में शहरी विकास के लचर योजनाओं के चलते बारिश के दौरान बाढ़ और जलभराव का खतरा बना रहता है फलस्वरूप इन शहरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दस सालों के दौरान जलभराव तथा क्षतिग्रस्त सडक़ों के मरम्मत व निर्माण के चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लगभग 14 हजार करोड़ रुपए तथा चेन्नई को 25 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बीते साल 2023 के मानसून में बाढ़ और जलभराव की वजह से 10 हजार करोड़ तथा बेंगलुरु को 225 करोड़ का नुकसान हुआ है। बहरहाल शहरों में बाढ़ और जलभराव का असर केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं पड़ रहा है बल्कि इस दौरान आम नागरिकों की भी दिक्कतें काफी बढ़ जाती है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक जहां 68 फीसदी नागरिकों ने बताया कि जलभराव के चलते सडक़ हादसों का जोखिम बढ़ जाता है वहीं 64 फीसदी लोगों की नौकरी और काम के घंटों में असर पड़ता है। शहरों में जल निकासी और साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं होने का असर जनस्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। आम तौर पर नाले-नालियों में बरसाती पानी के जमाव, सीवरेज व साफ सफाई व्यवस्था की नाकामी की वजह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के साथ ही पीलिया,आंत्रशोथ, टायफाइड सहित आंख और त्वचा से संबंधित रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बहरहाल शहरों में बारिश के दौरान जलभराव समस्या का प्रमुख वजह शहरों के वाटर बॉडी यानि तालाबों का खत्म होना, बढ़ता कांक्रीटीकरण और सीवेज लाइनों में तकनीकी खामियां हैं। शहरीकरण, व्यवसायीकरण और अव्यवस्थित बसाहट के चलते शहरों से तालाब लगातार खत्म हो रहे हैं अथवा इनका क्षेत्रफल घट रहा है जबकि इन तालाबों में ही बारिश का पानी इक_ा होता था। शहरों में कांक्रीट के सडक़ों, फूटपाथ और रिहायशी तथा व्यवसायिक इमारतों के चलते जमीन द्वारा बरसात की पानी सोखने की क्षमता कम होते जा रही है। पुराने शहरों में सीवेज सिस्टम आज भी दशकों पुराने हैं जो गाद और अतिक्रमण के चलते तेज बारिश के समय पानी को ड्रेन करने में नाकाम हैं फलस्वरूप जलभराव की स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अलावा शहरों में जलभराव के लिए आम नागरिक भी जवाबदेह हैं जो पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक सामाग्रियों और कचरों को नालियों में डालते हैं फलस्वरूप नालियां जाम हो जाती है। बहरहाल भारत के शहर सिर्फ मानसून में ही बदहाल नहीं हैं बल्कि बाकी महिनों में भी अमूमन हालात एक जैसे हैं। यह हालात तब है जब इन शहरों को विश्व स्तरीय बनाने के नाम पर सरकार और शहरी प्रशासन के जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों का भारी भरकम दल अध्ययन यात्रा के लिए दुनिया के चकाचौंध भरे शहरों का भ्रमण करते हैं। यह स्मरण में नहीं है कि किसी भी सरकार या नगरीय निकाय ने अपने विदेश यात्रा के बाद वहां के योजनाओं को देश और शहर में लागू करने के लिए कोई योजना बनाई हो यानि कुल मिलाकर यह तथाकथित अध्ययन यात्रा जनता के पैसों से सैर-सपाटे का जरिया भर बन रहा है।

गौरतलब है कि किसी भी देश के मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब उसका चमचमाता शहर ही होता है, शहर जहां तरक्की, रचनात्मकता और नवीनता का केंद्र होता है वहीं यह अर्थव्यवस्था में प्रगति और रोजगार का जनक भी होता है।? भारत के कुल जीडीपी में शहरों का योगदान 63 फीसदी है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही लोगों के लिए महानगरीय और शहरी जीवनशैली हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है लेकिन हाल के वर्षों में हमारे शहर तमाम विसंगतियों से जूझ रहे हैं। देश के ज्यादातर शहरों में अवैध कॉलोनियों और स्लम बस्तियों की बाढ़ आ गई है। बिलाशक इसके लिए भ्रष्टाचार और वोट बैंक की सियासत ही प्रमुख वजह है। आलम यह है कि अनियोजित विकास और जनसंख्या के बढ़ते दबाव के चलते हमारे शहर हांफने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने शहरों की शक्ल- सूरत और सीरत संवारने के लिए साल 2015 में देश में ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ का आगाज किया था। योजना के तहत पांच चरणों के बाद चुने गए 100 शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ इन शहरों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरी जनजीवन के गुणवत्ता में सुधार,सुरक्षा और संचार प्रौद्योगिकी का विकास, गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था की सुनिश्चितता और जनभागीदारी से सरकारी कामकाज में सुधार जैसे उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे। अलबत्ता अब इस योजना की अवधि पूरा होने की है लेकिन इस योजना में शामिल अधिकांश शहर अभी भी स्मार्ट सिटी के लक्ष्य और मानकों से कोसों दूर है। योजना में शामिल शहरों की पहचान अब भी गढ्ढे और धूल की बनी हुई है जिसका खामियाजा शहरवासियों को चुकाना पड़ रहा है।

देश के चुनिंदा शहरों को छोड़ दें तो अधिकांश शहर साफ पेयजल, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। अलबत्ता मोदी सरकार की शहरों को स्मार्ट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना कछुआ चाल से चल रही है। दूसरी ओर इस योजना में भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की खबरें जनता के अरमानों पर लगातार पानी फेर रही है। शहरों की स्थिति देखने के बाद रहवासी यही उलाहना दे रहे हैं कि गोया स्मार्ट सिटी की बात छोडि़ए इन्हें रहने लायक ही बना दीजिए। भारतीय शहरों की प्रमुख समस्या यातायात और पार्किंग, नाकाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाहनों की बढ़ती संख्या, झुग्गी और मलिन बस्तियां, बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, अतिक्रमण, बिजली आपूर्ति,अवारा मवेशियों का जमावड़ा, लचर सीवरेज सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट, कचरों का पहाड़,बढ़ती आर्थिक असमानता और अपराध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं। स्विस कंपनी आईक्यू एयर के शोध के मुताबिक विश्व के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में से 65 भारतीय शहर हैं।

दरअसल पर्यावरण प्रदूषण ने शहरी नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है जिसके लिए शासन, नगरीय प्रशासन और नागरिक भी जवाबदेह हैं। आम भारतीय शहर वायु,जल और ध्वनि प्रदूषण के गिरफ्त में है जिसका असर जनस्वास्थ्य पर पड़ रहा है। शहरों में चूल्हे या सिगडिय़ों, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुंआ और अधोभूत संरचना विकास तथा निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल पर्यावरण कानूनों को धता बता रही है।कार्बनयुक्त धुंआ और धूल से एक बड़ी आबादी श्वसन तंत्र से लेकर एलर्जी, चर्मरोग और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का सामना कर रही है। शहरों में कल-कारखानों और व्यक्तिगत वाहनों की संख्या में इजाफा होने के कारण ध्वनि प्रदूषण जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बने हुए हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दफ्तरों और घरों में एयरकंडीशनर के बढ़ते उपयोग तथा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण शहरों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि देश के शहर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जवाबदेह हैं।

गौरतलब है कि आर्थिक उदारीकरण और ग्रामीण विकास की अनदेखी के कारण भारत में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की रफ्तार काफी तेज हुई है।

रोजगार की तलाश में लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। भारत शहरीकरण के मामले में विश्व का दूसरा बड़ा देश है जहां 5000 से ज्यादा बड़े और छोटे शहर हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 53 शहर हैं जिसके साल 2030 तक 70 तक पहुंचने की संभावना है।शहरों के ज़द में आने वाले गांव भी अब शहरों का हिस्सा बन रहे हैं लेकिन इस अनुपात में सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं है। भारत जैसे विकासशील और कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश में शहरों का सुनियोजित विकास सरकार के लिए बड़ी चुनौती है इस चुनौती से निबटने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। शहरी समस्याओं के निर्मूलन के लिए जहां सरकारी तंत्र और स्थानीय प्रशासन को दृढ़ इच्छाशक्ति प्रदर्शित करनी होगी वहीं नागरिकों को भी अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग होते हुए स्व अनुशासन पर जोर देना होगा। सरकारी तंत्र को अपने कार्यों में पारदर्शिता और प्रतिबद्धता बरतनी होगी ताकि जनसामान्य को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं सुलभ हो सके आखिरकार जनता इसके लिए अपने जेब से टैक्स अदा करती है।

बिलाशक शहरों की दुर्दशा के लिए जितना जिम्मेदार सरकारी तंत्र है उतना ही जवाबदेह आम नागरिक भी हैं। शहरों को स्मार्ट बनाने की होड़ में जिम्मेदार लोग अनेक अव्यवहारिक और अदूरदर्शिता पूर्ण फैसला ले रहे हैं। ऐसे फैसलों में नदियों और तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर वाटर बॉडी को पाटकर चौपाटी लगाने और बोटिंग जैसी योजनाएं हैं जो इन जलस्रोतों के रिचार्ज क्षमता को घटा रही हैं वहीं फूड स्टालों के सड़े-गले अपशिष्टों की वजह से इनका इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। शहर के नीति निर्धारकों को नदियों, तालाबों,उद्यानों, शिक्षण संस्थानों और खेलकूद मैदानों के व्यवसायिक उपयोग से बचना चाहिए। शहरों के प्रति नागरिकों में भी स्वानुशासन की काफी न्यूनता दृष्टिगोचर हो रही है। इसका अदद उदाहरण सिंगल यूज़ प्लास्टिक का नागरिकों द्वारा किए जा रहे धड़ल्ले से इस्तेमाल का है जबकि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इसे पर्यावरण के लिहाज से प्रतिबंधित किया है। बहरहाल शहरवासियों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी, कचरा प्रबंधन,जल और वृक्ष संरक्षण, अधिकाधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के उपयोग तथा निजी वाहनों के फिटनेस जैसे सामुदायिक जवाबदेही के प्रति अनुशासित होना होगा तभी हमारे शहर रहने लायक बन सकेंगे।

-अपूर्व गर्ग

अवसाद, तनाव, असफलता, प्रतियोगिता और बहुत सी परीक्षाओं से गुजरने के लिए दुनिया प्रेरणादायी व्यक्तित्व, प्रेरक लोग, प्रेरक प्रसंग-विचार-पुस्तक और आज की भाषा में प्रेरक नेताओं की शरण में जाते हैं।

दरअसल, दुनिया जब से पूरी तरह बाजार में बदल गई तब से ‘प्रेरणा के बाजार’ में सोना बरस रहा है ।

ये ‘मोटिवेशनल लीडर्स’ बड़े स्टार होटलों में ऊंची फीस के साथ बताते हैं आज इस बाज़ार और गलाकाट स्पर्धा में कैसे आगे बढ़ें ?

पर स्वाभाविक तरह से अच्छा इंसान बनकर चुनौतियों और संघर्ष कर कैसे खुद को बदलें, दुनिया बदलें और सचाई के साथ सफल हों ये हुनर प्रेमचंद साहित्य के अनमोल खजाने में है।

प्रेमचंद को पढक़र देश ,दुनिया और समाज को ज़्यादा बेहतर समझ कर अपनी समस्याओं, हताशा और चुनौतियों की बाधाओं को बेहतर पार किया जा सकता है।

प्रेमचंद का दिल्ली में अभिनन्दन होना था और उसी रात उन्हें लौटना था। कार्यक्रम की समाप्ति पर एक पंजाबी सज्जन उठे और हाथ जोड़ कर कहा ‘मैं प्रेमचंद को आज रात किसी हालत में जाने नहीं दूंगा। यहाँ मौजूद सारी सभा और प्रेमचंद को कल मैं अपने यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ।’

लोगों को बड़ा विचित्र मालूम हुआ प्रेमचंद का जाना निश्चित था पर उस व्यक्ति ने कहा-

‘मैं प्रेमचंद को तलाश करता दो बार लखनऊ गया ,बनारस गया। उस व्यक्ति का कहना था बहुत बुरे दौर में उसके पास कुछ भी न बचा था, जेब में दो रुपये और कुछ पैसे बचे थे। प्रेमचंद जी का एक अफसाना नजऱ आया और प्रेमचंद जी की ‘मन्त्र’ कहानी पढ़ गया। पढक़र मेरे दिल की पस्ती जाती रही। हौसला खुल गया। मैं लौटकर आया और हार न मानने का इरादा कर लिया तब से मेरी तरक्की ही होती गई।’

युवाओं को प्रेरित करने प्रेमचंद हमेशा आगे रहते ।एक बानगी देखिये उन्होंने कानपुर के श्री सद्गुरूशरण अवस्थी को लिखा था ‘आपकी क्लास में यदि साहित्यिक रूचि के छात्र हों तो उन्हें लिखते रहने की प्रेरणा करते रहिये। युवक कभी-कभी सुन्दर गल्प लिख जाते हैं ,जो हम लोगों से नहीं बन पड़ती। हमारी जीत अभ्यास में है ।नवीनता और विचित्रता तो उनके साथ है।’

कभी युवा अश्क को लिखे पत्र में देखिये कैसे उन्होंने अश्कज़ी को ‘प्रेरित’ किया और यही उपेन्द्रनाथ अश्क हिंदी -उर्दू के देश के सुप्रसिद्ध लेखक बने ।

प्रेमचंद पढि़ए और अपनी लड़ाई पर निकलिये ।

प्रेमचंद की कहानी में उनका एक पात्र कहता है ‘हमारी बड़ी भूल यही है कि खेल को खेल की तरह नहीं खेलते। खेल में धांधली करके कोई जीत ही जाए तो क्या हाथ आएगा खेलना तो इस तरह चाहिए कि निगाह जीत पर रहे , पर हार से घबराये नहीं, ईमान को न छोड़े। जीत कर इतना न इतराये कि कभी होगी ही नहीं। यह हारजीत तो जि़ंदगी के साथ है।’

‘रंगभूमि’ में प्रेमचंद किस तरह ‘प्रेरित’ करते हैं , देखिये-

‘सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं , बाज़ी पर बाज़ी हारते हैं , चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं ,उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते। खेल में रोना कैसा। खेल हंसने के लिए दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं।’

इसलिए आपके बच्चे ,युवा पीढ़ी प्रेमचंद को जितना पड़ेगी उतना बेहतर इंसान वो बनेंगे और उनके संघर्षों ,लड़ाइयों में प्रेमचंद साहित्य उत्प्रेरक की तरह हौसला-अफज़़ाई करती रहेगी ।

पूर्वी भारत का झारखंड राज्य वैसे तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीधे नहीं जुड़ा है लेकिन पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश के कुछ इलाके इसके काफी करीब हैं. बीते सालों में कुछ जिलों में घुसपैठ बढ़ने के आरोप लग रहे हैं

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-