संपादकीय

छत्तीसगढ़ की स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ी माध्यम से भी देने की सुगबुगाहट चलती रहती है। छत्तीसगढ़ी बोली या भाषा का झंडा लेकर चलने वाले लोग इसके लिए लगे रहते हैं, और अभी तक सरकार की इस बारे में कोई तैयारी नहीं दिखती है। देश की नई शिक्षा नीति के तहत हर प्रदेश में बच्चों को तीन भाषाएं पढ़ाई जानी है, अभी कुछ महीने पहले जब महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दी को एक भाषा के रूप में पढ़ाने का फैसला इसी नीति के तहत लिया, तो इसका जमकर विरोध हुआ, खुद सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर लोग इसके खिलाफ हो गए, और इसके विरोध के लिए सडक़ों पर उतरने को लंबे समय से बिछुड़े हुए ठाकरे बंधुओं ने अपने बीच की बर्लिन की दीवार गिराई, और एक साथ आए, और साथ-साथ दुकानदारों और ऑटो वालों को पीटा। फिलहाल राज्य में इसे लेकर जो राजनीतिक तेवर और जनभावनाओं का उबाल देखने मिला, उसे देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने फिलहाल हिन्दी पढ़ाने को स्थगित कर दिया है। पूरे के पूरे दक्षिण भारत में तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने का विरोध हमेशा से चले आया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह हिस्सा दक्षिण भारत में जाने कब और कैसे लागू हो पाएगा। वैसे तो 1968 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन भाषाओं का फार्मूला चले आ रहा था जिसे 1986 और 1992 में दोहराया गया था। अभी 2020 में भी इसे लागू करने को कहा गया है लेकिन राज्यों को थोड़ा सा लचीलापन भी दिया गया है कि सरकार, स्कूल, और पालक मिलकर भाषाएं तय करेंगे। देश के ऐसे माहौल के बीच में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अब जाकर छत्तीसगढ़ी पढ़ाने, या छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की बात चल रही है, लेकिन सोचने की बात यह भी है कि क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार है?

आज छत्तीसगढ़ में 30 हजार से अधिक स्कूली शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ जो हैं भी, उनमें से एक खासा बड़ा अनुपात ऐसे लोगों का है जो कि अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हैं, काबिल नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं। ऐसे में भरे हुए पदों को कमी खत्म हो जाना नहीं कहा जा सकता, कमी तो भरे हुए पदों पर भी रहती है क्योंकि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग में वक्त लगाते हैं, कहीं छात्राओं से चैटिंग में उनकी दिलचस्पी रहती है, कहीं वे दारू पीकर आकर पड़े रहते हैं। इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तो लगता है कि सामने न आने वाले भी इसी किस्म के मामले इससे दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक हो सकते हैं। फिर शिक्षकों की अपनी जो शिकायत रहती है कि उन्हें गैरशैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है, वह तो रहता ही है। मतदाता सूची से लेकर जनगणना तक, और मतदान करवाने तक दर्जन भर ऐसे काम रहते होंगे जिनमें शिक्षकों को लगाया जाता है, जाहिर है कि उससे भी पढ़ाई पर तो असर होता ही है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक कितने होंगे, और कितनों को तैयार करना पड़ेगा, यह एक अलग ही चुनौती है। फिर हमारे सरीखे लोग हैं जो कि यह सुझाते हैं कि स्कूली शिक्षकों में से ही चुनिंदा लोगों को छांटकर, या उनकी सहमति लेकर उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे स्कूली बच्चों की उलझन सुलझा सकें, और आज नाबालिग जितने तरह के जुर्म में लगे हैं, उनका बढऩा रूक सके।

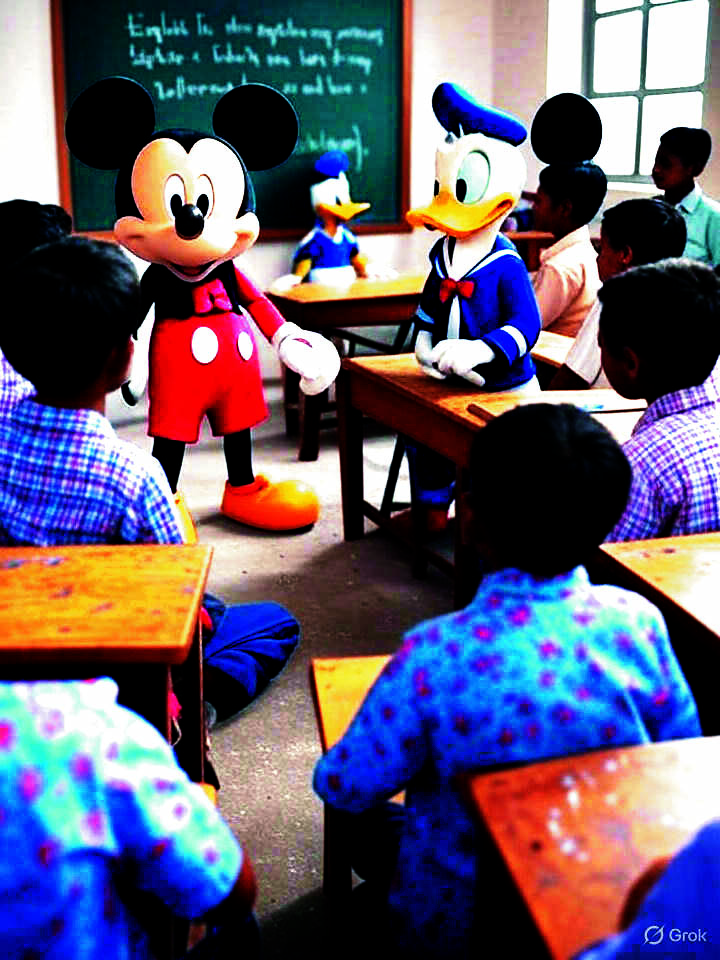

इसी सबके बीच अब एक नई सोच टेक्नॉलॉजी के रास्ते सामने आई है, एआई के इस्तेमाल की। उच्च शिक्षा में जहां पर विश्वविद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर, और डिजिटल स्क्रीन जैसी सहूलियतें हैं, वहां तो बड़ी आसानी से एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ जैसे हिन्दीभाषी, या कि उत्तर भारत के किसी राज्य में एआई के इस्तेमाल से स्कूली शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है? हमने इसके बारे में एआई से सलाह-मशविरा करके कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश की, तो उसने हमारी इस फिक्र को तो सही ठहराया कि देश में स्कूली शिक्षा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, और यहां पर अगर एआई के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, तो क्या शिक्षकों की जरूरत कम नहीं होने लगेगी? इतने रोजगार और कहां पर निकल पाएंगे जितने कि स्कूलों में निकलते हैं? लेकिन एआई को हमारी इस सोच से भी सहमति थी कि आज सरकारी स्कूलों में जहां पढ़ाने वाले शिक्षकों का ज्ञान का अपना स्तर कम है, दिलचस्पी और भी कम है, मौजूदगी भी मनमानी है, तो ऐसे में एआई के इस्तेमाल से अगर शिक्षकों का किसी तरह का थोड़ा-बहुत विकल्प बन सकता है, तो वह बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सकेगा। इससे सरकारी स्कूलों तक डिजिटल मॉनिटर, और क्लासरूम का एक नया ढांचा खड़ा हो सकता है जो कि अधिक उत्पादक रहेगा, और अलग-अलग क्लास के बच्चे अलग-अलग पीरियड में ऐसे लेक्चर हॉल में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर कुछ विषयों को बेहतर पढ़-समझ सकेंगे।

हम मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ी की ही बात करें, अगर इसे एक अनिवार्य विषय, या एक माध्यम के रूप में पढ़ाना है, तो हर स्कूल में ऐसा एक डिजिटल क्लासरूम बनाने से वहां बारी-बारी से बच्चों को लाकर उन्हें एक भाषा, या उस भाषा में विषय पढ़ाए जा सकते हैं। अभी हम इस चर्चा के बीच इस बात के गुण-दोष पर नहीं जा रहे कि छत्तीसगढ़ी भाषा को माध्यम बनाने से बच्चों की इस पीढ़ी का नफा होगा, या नुकसान। वह एक अलग ही बड़ी बहस का मुद्दा है, और हम आज टेक्नॉलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा के बीच उस अधिक व्यापक बहस में उलझना नहीं चाहते। अभी हम सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिनमें बंदर की तरह का एक किरदार आमसभा के मंच पर आकर इंसानी आवाज में भाषण देता है, और आज के जलते-सुलगते मुद्दों पर जागरूकता की बातें करता है। यह पूरी तरह से डिजिटल या एआई तकनीक से गढ़ा गया वीडियो है, जो लोगों को बांध रहा है। इसी तरह स्कूल के कुछ विषयों की पढ़ाई के लिए ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे जा सकते हैं जिन्हें स्कूल अपने निर्धारित समय पर कम्प्यूटर से बड़े डिजिटल बोर्ड पर दिखा सकें। ऐसे वीडियो प्रदेश स्तर पर बनाए जा सकते हैं, और बहुत ऊंची उत्कृष्टता का काम बड़े सस्ते में हो सकता है, और इससे शिक्षकों की कमी भी कुछ हद तक दूर हो सकती है। अब यह तो भारत जैसी सामाजिक व्यवस्था में एक स्थाई संघर्ष का मुद्दा है कि टेक्नॉलॉजी के उपयोग से अगर मजदूरी और दूसरे किस्म के रोजगार जाते हैं, तो काम सस्ते में किया जाए, या रोजगार को बचाया जाए। इसीलिए मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाओं में मशीनों से काम करवाने पर रोक लगाई गई है, ताकि इंसानों को काम मिले। लेकिन अब चौराहों पर ट्रैफिक नियंत्रण से लेकर सडक़ों पर ट्रैफिक चालान तक का काम इंसानों के बजाय टेक्नॉलॉजी कर रही है, क्योंकि वह अधिक हुनरमंद भी है, और सस्ती भी है। इसलिए डिजिटल क्लासरूम शुरू करके यह देखा जा सकता है कि शिक्षकों की कमी किस तरह पूरी हो सकती है, और पढ़ाने में टेक्नॉलॉजी की मदद कैसे मिल सकती है। इन दिनों सोना गिरवी रखने वाली साहूकार कंपनियों से लेकर चुनाव आयोग तक अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के वीडियो बनवाते हैं, और उनसे प्रशिक्षकों की जरूरत एकदम घट जाती है। इसी तरह कुछ चुनिंदा विषयों पर डिजिटल क्लासरूम किसी विषय या भाषा के शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों के नाम पर अधिक सुविधा-संपन्न, और बेहतर ढांचे वाले हिन्दी-इंग्लिश स्कूल सैकड़ों में चल रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो कोई पायलट प्रोजेक्ट यहीं से शुरू कर सकती है, और ऐसे हर स्कूल में कम से कम एक-एक डिजिटल क्लासरूम बनाकर, प्रदेश स्तर पर कोर्स की फिल्में बनाकर एक प्रयोग तो किया ही जा सकता है। शिक्षा को सिर्फ रोजगार से जोडक़र देखना ठीक नहीं है, उसका पहला मकसद तो शिक्षा की उत्कृष्टता होना चाहिए, रोजगार तो उससे पैदा होने वाला एक बायप्रोडक्ट है, उसे बायप्रोडक्ट जितना ही महत्व देना ठीक होगा। फिलहाल तो एआई के इस्तेमाल से पढ़ाने की तकनीक की बेहतरी, और शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सोचना चाहिए।