संपादकीय

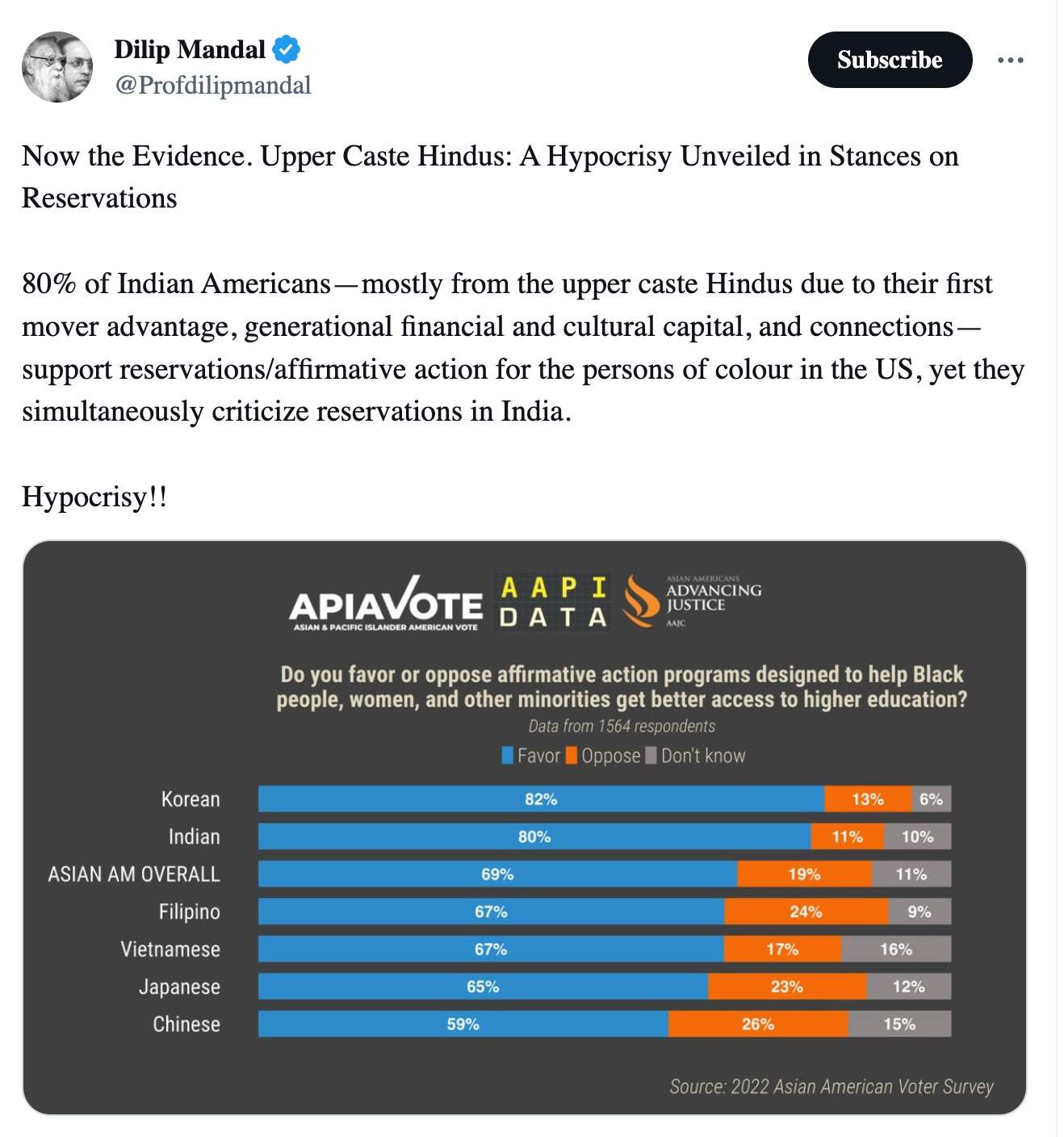

अमरीका के सुप्रीम कोर्ट की खबर है कि उसने वहां 1960 के दशक से यूनिवर्सिटी दाखिलों में चल रहे सकारात्मक पक्षपात की व्यवस्था को खत्म किया है। इसे वहां अफरमेटिव एक्शन कहा जाता था जिसके तहत वंचित नस्लों के बच्चों को उनकी विविधता के आधार पर विश्वविद्यालयों में कुछ प्राथमिकता दी जाती थी। इसके तहत काले लोगों और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को एक किस्म से आरक्षण दिया जाता था, जैसा कि भारत में दलित-आदिवासी, और ओबीसी बच्चों को मिलता है। पिछले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इसे एक शानदार फैसला कहा है, और वहां का जो गोरा समुदाय मोटेतौर पर ट्रंप का हिमायती रहता है, उसके लोग भी खुशी मना रहे हैं क्योंकि इससे उनके बच्चों के लिए अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडन ने इससे पूरी तरह असहमति जताई है और कहा है कि इस फैसले का 9 जजों में से 6 ने समर्थन किया है जो कि कंजरवेटिव हैं, और 3 ने विरोध किया है जो कि लिबरल हैं। अमरीकी न्याय व्यवस्था में राष्ट्रपति के मनोनीत उम्मीदवार संसद की कमेटी की लंबी सुनवाई के बाद जज बनते हैं, और उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनकी सामाजिक सोच, देश के विवादास्पद मुद्दों पर उनके पूर्वाग्रह ऐसी सुनवाई में खुलकर सामने आते हैं, इसलिए कोई अदालती फैसला आने के पहले अमरीका खुलकर चर्चा करता है कि कौन से जज अपनी राजनीतिक सोच के चलते किस किस्म का फैसला देंगे, इसे वहां पर अदालत की अवमानना में नहीं गिना जाता, और न ही अदालत को प्रभावित करने की कोशिश कहा जाता। वहां जज और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी परिपक्वता है कि वे ऐसे छोटे-मोटे प्रभावों से ऊपर रहते हैं।

अब अमरीका में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार के लोग खुलकर बोल रहे हैं, और सरकार यह बतला रही है कि इस फैसले के बावजूद वह किस तरीके से विश्वविद्यालयों में विविधता बनाए रखने का काम कर सकती है, यह देखना इसलिए सुखद है कि अदालत अगर संकीर्णतावादी है, तो सरकार खुलकर समाज के वंचितों के पक्ष में कुछ करने की बात कर रही है। अदालत ने दाखिले के मामले में रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव करने को गैरकानूनी करार दिया है, चाहे यह भेदभाव एक नीति के आधार पर सामाजिक-वंचितों को मौका देने के लिए ही क्यों न हो। इसे अगर देखें तो यह बात समझ आती है कि जिस अदालत में एक-एक करके कई जज किसी संकीर्णतावादी राष्ट्रपति के बनाए हुए हो जाते हैं, तो उसके फैसले भी वंचित तबकों के खिलाफ होने लगते हैं, बड़ी संवैधानिक बेंच का बहुमत भी वंचितों पर वार करने वाला होने लगता है। हिन्दुस्तान में भी इस बात को समझने की जरूरत है कि धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि विचारधारा और सोच के आधार पर ऐसे जज अगर भर दिए जाएंगे जो कि कमजोर तबकों के खिलाफ होंगे, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ होंगे, तो फिर वे उसी तरह मनुस्मृति का हवाला देते रहेंगे जैसा कि पिछले दिनों गुजरात के एक जज ने दिया था, और बलात्कार की शिकार नाबालिग के वकील को मनुस्मृति पढऩे की सलाह दी थी। आज भी हिन्दुस्तान के बहुत से हाईकोर्ट के बहुत से जज बहुत ही दकियानूसी किस्म की सोच सामने रखते हैं, और यह डर लगता है कि ऐसे लोग अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, तो वहां तो उनके दिए हुए हर फैसले पर पुनर्विचार भी मुमकिन नहीं रह जाएगा। जहां तक जजों की अपनी जाति और उनके धर्म का सवाल है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह बात मायने रखती है, और कुछ दूसरे लोगों का यह मानना रहता है कि अयोध्या में मंदिर के पक्ष में फैसला देने वाले एक जज मुस्लिम थे, और एक दलित मुख्य न्यायाधीश ऐसे भी हुए हैं जिनके फैसलों में वंचितों की कोई हिमायत नहीं लिखी। इसलिए जजों के अपने जाति और धर्म की बात सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी हो सकती है जैसा कि सामाजिक मुद्दों पर लिखने वाले कुछ लेखकों का कहना है। और दूसरी तरफ वह बेअसर भी हो सकती है क्योंकि हमने न सिर्फ जजों में, बल्कि नेताओं में भी कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने खुद ऊंची कही जाने वाली जातियों के होते हुए भी, सामंती पृष्ठभूमि से आने के बावजूद समाज के सबसे वंचित लोगों के लिए सबसे अधिक किया। इसलिए दोनों ही स्तरों पर यह बात जरूरी है कि देश की सबसे बड़ी अदालतों में ऐसे जज ही रहें जिनके मन में वंचित तबकों के लिए सामाजिक सरोकार हो, जो लोकतंत्र बनने के पहले के अलोकतांत्रिक इतिहास के आभामंडल से मुक्त हों, और जो संवैधानिक व्यवस्था को पौराणिक व्यवस्था के ऊपर समझते हों। चूंकि जजों की कुर्सियां गिनी-चुनी रहती हैं, और 140 करोड़ आबादी पर सुप्रीम कोर्ट के तीन दर्जन से कम ही जज रहते हैं, इसलिए जाति और धर्म की विविधता के साथ-साथ न्यायिक क्षमता, न्यायप्रियता, और सामाजिक सरोकार इन सबको निभाने वाले जज ढूंढना बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, अगर हाईकोर्ट के स्तर पर भी इन्हीं तमाम पैमानों का ध्यान रखा जाएगा। आज हालत यह है कि हाईकोर्ट में अगर दकियानूसी सोच के जज दाखिल हो जाते हैं, तो वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की एक बड़ी संभावना रखते हैं, और एक बार ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वहां पर जजों को छांटने वाला जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें पहुंचे दकियानूसी लोग दूसरे दकियानूसी को हाईकोर्ट के लिए छांटते रहेंगे, और फिर ऐसे ही जजों का बहुमत संविधानपीठ पर भी रहेगा, और एक दिन वह अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा, विवादास्पद, और अन्यायपूर्ण फैसले की तरह सकारात्मक-भेदभाव नाम की आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने जैसा काम करेगा। लोगों को अदालतें इंसाफ देने वाली दिखती हैं, लेकिन इंसाफ कई रूप-रंगों में, कई किस्म के पूर्वाग्रहों पर सवार होकर, कई तरह के बाहरी प्रभावों से प्रभावित होकर आता है, और देश के इतिहास को बदलकर रख देता है। इसलिए देश की सत्ता की ताकत, धर्म और जाति के असर, इन सबके बीच जजों में, अदालतों में, देश के वंचितों के हक को प्राथमिकता देने की सोच को जिंदा रखना होगा, वरना ये तकनीकी फैसले इंसाफ कहे जाएंगे, और वे हकीकत में बेइंसाफ होंगे।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

.jpg)

.jpg)