आजकल

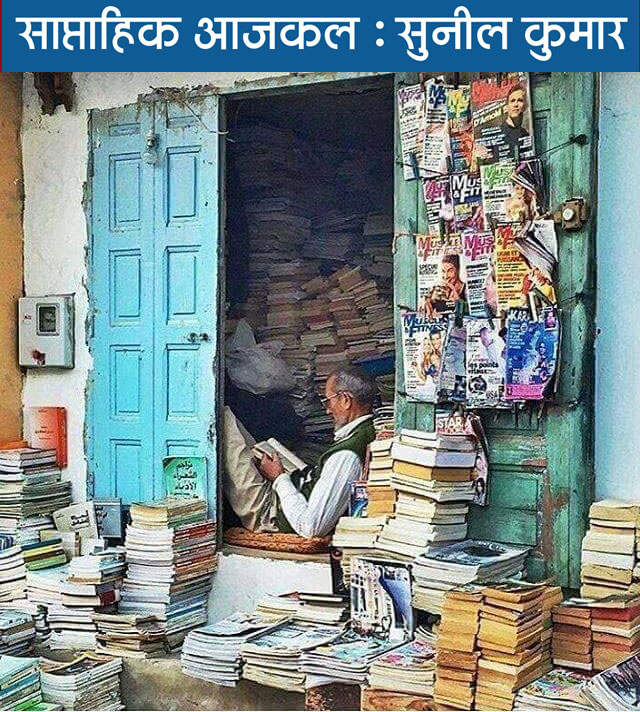

कुछ चर्चा आज किताबों की की जाए। मेरे अपने ज्ञान, और उसकी जमीन पर उपजी और विकसित मामूली समझ में किताबों का बड़ा हाथ रहा। किताबें मुझे हमेशा हैरान करती रहीं कि लेखक कितना कुछ सोच लेते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, और उनसे अच्छा लिखना भला कितना मुश्किल काम होगा। एक किस्म से किताबों से मालिकाना हक के बजाय पाठक का रिश्ता हमेशा मुझे बेहतर लगते रहा। अपनी खरीदी किताबों को कभी पढ़ पाया, और कभी महीनों या बरसों तक वे अनछुई रह गईं। लेकिन एक वक्त लाइब्रेरी से सीमित समय के लिए लाई गई किताब का पढऩा तेज रफ्तार हड़बड़ी से होता था, और दूसरों से मांगकर ली गई किताब की रफ्तार भी ठीकठाक रहती थी, क्योंकि पहली किताब लौटाने पर दूसरी के मिलने की भी गुंजाइश रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे किताबें कुछ महंगी होती चली गईं, कुछ दूसरे खर्च हावी होते चले गए, और अब पहले के मुकाबले किताबें खरीदना कम हो गया। लाइब्रेरी जाना तो बंद ही हो गया।

लेकिन जब कभी किताबों की दुकान पर जाता हूं, उनके दाम देखकर हैरान रहता हूं। साहित्य की किताबों का हर पन्ना एक-एक रूपए से ज्यादा दाम का रहता है। जिल्द मजबूत रहती है, और उसे खरीदने के लिए जेब और दिल का और अधिक मजबूत होना जरूरी रहता है। आज की चारों तरफ की आपाधापी के बीच किताबें बहुत से लोगों की खरीदी की लिस्ट में प्राथमिकता नहीं पातीं। टीवी, मोबाइल फोन, और इंटरनेट का री-चार्ज ही कोई लोगों पर भारी पड़ता है। अभी चौथाई सदी पहले तक तो इनमें से एक का भी खर्च नहीं था। इन तीनों से जुड़े हुए कई और तरह के खर्च अब लोगों पर आ गए हैं, साइकिल से लोग अब पेट्रोल-गाडिय़ों पर आ गए हैं, और जेब तेजी से खाली होने लगी है। फिर यह भी है कि पढऩे का एक विकल्प टीवी, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, और कम्प्यूटर बन गए हैं। इसके बाद अब किताबें पढऩे की जरूरत सीमित रह गई है, खरीदने की ताकत और भी अधिक सीमित रह गई है।

मेरी साहित्य में दिलचस्पी स्कूली जिंदगी के बाद खत्म हो गई, तब तक चुनिंदा साहित्य पूरा पढ़ लिया था, और बाद में गैरसाहित्यिक सामाजिक विषयों पर पढऩा शुरू हुआ, तो साहित्य कम जरूरी लगने लगा। आज इनमें से किसी भी तरह की किताबें जिस दाम पर बिकती हैं, वे दाम मुझे कुछ हैरान करते हैं। छपाई और जिल्द की 50 रूपए लागत वाली किताब सौ रूपए में बिके, तो उसे काफी लोग खरीद सकते हैं, और ग्राहक अधिक होने से लेखक, प्रकाशक, और दुकानदार, इन सबको कुल मिलाकर फायदा उतना ही हो सकता है जितना कि दाम चार गुना रखकर ग्राहक एक चौथाई पाकर होता होगा। लेकिन आंकड़ों से परे भी एक बड़ा नुकसान किताबों के महंगे होने की वजह से हो रहा है, कि किताब खरीदना और पढऩा, यह चलन के बाहर हो चला है। मैं यह बात आंकड़ों के आधार पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन लेखकों, प्रकाशकों, ग्राहकों, और पाठकों से सुनी हुई बातों के आधार पर कह रहा हूं।

यह बात मेरी समझ से परे है कि किसी किताब का जिल्द मजबूत करके उसे महंगे दाम पर बेचा जाए, फिर चाहे गिने-चुने ग्राहक उसे खरीदें। मैंने बरसों पहले एक प्रयोग किया था, 1998 के पहले तक के मेरे अखबारी-लेखन के चुनिंदा हिस्से को लेकर उसका एक संकलन छापा था। इसमें हमने टायपिंग और प्रूफ रीडिंग का खर्च नहीं जोड़ा था, ऑफसेट की छपाई के लिए जो बटर पेपर प्रिंट निकलता था, उसकी लागत भी नहीं जोड़ी थी। मेरे एक दोस्त प्रिंटर, विमल प्रिंटर्स के विजय बांठिया ने अपना समय निकालकर इस पूरी किताब की योजना में मेरी एक-एक फरमाईश पूरी की। इसके लिए बहुत ही कम चलने वाला गैरसफेद, हल्का पीला कागज कहीं से ढूंढकर बुलवाया गया, टाईप फेस से लेकर फॉण्ट, कॉलम, स्पेसिंग जैसी चीजों पर खूब बारीकी से मेहनत की गई। मेरे दो परिचित, भाषा-विज्ञान के प्रोफेसर रमेश चन्द्र मेहरोत्रा, और सुलझी हुई सोच वाले एक नौजवान अपूर्व गर्ग ने मेरे दिए हुए कॉलम, संपादकीय, इंटरव्यू में से अपनी-अपनी पसंद छांटकर बताई। उन्हें भी कोई मेहनताना नहीं दिया गया। पांच हजार कॉपियां छापी गईं, और हर कॉपी पर मेरी जिद पर एकदम साधारण और सस्ते बोरे वाले जुट-कपड़े का कवर चढ़ाया गया। असाधारण बड़े आकार की यह किताब पांच सौ पेज की थी, क्योंकि मुझे छोटे आकार का कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था।

पांच सौ पेज पर इतना कुछ था कि सौ रूपए में ऐसी सजिल्द किताब को खरीदना लोगों को 1998 में भी सस्ता लगता था। लेकिन यह एक प्रयोग था, जो कि कोई संभव कारोबारी मॉडल नहीं था। इसमें किसी दुकानदार का कमीशन शामिल नहीं था, मेरे दोस्तों की दुकानों से यह किताब बिकी जो कि पेट्रोल पम्प से लेकर जूतों की दुकान तक थी। और शायद किसी दूसरे लेखक को यह बात अच्छी भी नहीं लगती कि शो-केस में जूतों के बीच उसकी किताब बेचने के लिए रखी जाए। फिर भी हमने 90 फीसदी किताबें अपने अखबार के अलग-अलग शहरों के दफ्तर से, दोस्तों के कारोबार से बेच डालीं। यह कोई कारोबारी तरीका नहीं था, सिर्फ एक प्रयोग था, लेकिन इससे एक बात जरूर समझ में आई कि किताब की लागत काफी कम रहती है, और वह ग्राहक के हाथों तक पहुंचने में चार गुना से अधिक महंगी हो जाती है, कुछ मामलों में शायद उससे भी अधिक।

मैंने अपने एक परिचित और दोस्त प्रकाशक, रायपुर के सुधीर शर्मा से भी यह समझने की कोशिश की कि किताबों को सस्ता क्यों नहीं किया जा सकता? जिल्द जरूरी क्यों है, कागज और छपाई महंगी क्यों जरूरी हैं? उनका कहना है कि लेखक खुद भी चाहते हैं कि किताब उम्दा छपे। मैंने कई लेखकों को भडक़ाने की कोशिश की कि बहुत कम दाम पर किताब छापकर कम दाम में बेचने से खरीददार इतने अधिक हो सकते हैं कि कमाई उतनी ही हो जाए, या उससे भी अधिक बढ़ जाए। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि किताबों के खरीददार सीमित हैं, और किताब महंगी रहे या सस्ती, बिकेगी उतनी ही।

मैंने केरल जैसे राज्य में देखा है जहां एक वक्त तरह-तरह की बहुत सस्ती पत्रिकाएं बिना किसी महंगी छपाई, महंगे कवर के सस्ते में बिकती थीं, और एक-एक ग्राहक वैसी कई पत्रिकाएं खरीदते थे। अब किसी चर्चा में मिसाल देना ही सबसे खतरनाक रहता है, ज्ञानी लोग मलयालम भाषा और हिन्दी के फर्क को तुरंत बता सकते हैं, केरल और हिन्दी प्रदेशों के ग्राहक-पाठक की जागरूकता का फर्क तुरंत बता सकते हैं। लेकिन केरल की मिसाल देना मेरा मकसद नहीं है। उसके बिना भी मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि कमाई कम रखकर और संख्या बढ़ाकर चलाया गया कारोबार अधिक स्थिर और स्थाई रहता है। चीनी कंपनियां एकदम ही कम मुनाफे पर इतना अधिक उत्पादन करके बेच देती हैं कि दुनिया की कोई भी दूसरी कंपनी उनका मुकाबला नहीं कर सकतीं। मेरा मानना है कि किताबों को एकदम सस्ता करके अगर बेचा जाए तो शुरू में प्रकाशक और दुकानदार को अटपटा लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे इन दोनों को भी यह समझ आ सकता है कि एक-एक किताब पर सौ-सौ रूपए कमाने के बजाय उससे चार गुना किताबों पर 25-25 रूपए कमाना अधिक फायदे का इसलिए होगा कि ग्राहक-पाठक नाम के जंतु की नस्ल भी आगे बढ़ेगी। आज गिनी-चुनी मुर्गियों का गला काटकर लोग खुश हैं, बजाय इसके कि रोज उसके अंडे का फायदा पाएं। ग्राहक अगर बनेंगे, बढ़ेंगे, तो वे किताबों के कारोबार को भी आगे बढ़ाएंगे।

अगर लेखकों को अपनी किताबें कुछ सौ की गिनती में छपकर कई बरसों में बिकना भी मंजूर है, बस उन्हें आलीशान रहना चाहिए, तो वे पाठकों के लिए नहीं लिख रहे हैं, वे संपन्न ग्राहकों के लिए लिख रहे हैं, जो कि कम ही पढ़ते होंगे। सचमुच जिनके पास पढऩे का समय है, और समझ है, हो सकता है कि उनके पास खरीदने की रकम न हो। और अब तो लाइब्रेरी का चलन भी धीरे-धीरे कम हो चला है। मुझे न्यूयॉर्क की कुछ बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी देखने-सुनने का मौका मिला था, और वहां से उनके मेम्बर एक साथ दर्जनभर किताबें भी ला सकते थे। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में विवेकानंद आश्रम की लाइब्रेरी के दो सदस्य-कार्ड बनवा रखे थे, हर दिन मैं दो किताबें जारी करवाता था, और अगले दिन तक उन्हें पढक़र बदल लेता था। हफ्ते में जिस दिन लाइब्रेरी बंद रहती थी, उसके पहले दिन मैं पहले से छांटकर रखी गई मोटी-मोटी किताबें लेता था, ताकि दो दिन की खुराक मिल जाए, दो दिन पेट भर जाए।

अब यही कहते हुए आज की यह बात खत्म करनी चाहिए कि सस्ती किताबों का आंदोलन चलना चाहिए ताकि आलमारियों में सजने के बजाय गरीब के हाथों तक किताबें जा सकें। भारत की जासूसी किताबों से सीखा जा सकता है जो कि एकदम रद्दी कागज पर छपती है, मामूली छपाई होती थी, जिसके बंद हो जाने से अब छपाई ठीक-ठाक होती है, और वे लाखों में छपकर कम दाम पर बिकती हैं। साहित्य लाखों में नहीं छपेगा, लेकिन हजारों में तो छपे, और इतने कम दाम पर बिके कि कुल मिलाकर लेखक, प्रकाशक, दुकानदार की कमाई उतनी ही हो जाए। वरना ग्राहक-पाठक की नस्ल घटती ही चली जा रही है।

.jpg)