संपादकीय

एक बड़ा अजीब सा संयोग है कि कल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह थी, और आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। आज मुम्बई में सुबह भारत छोड़ो को याद करते हुए कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हर बरस की तरह महानगर के अगस्त क्रांति मैदान से एक शांति यात्रा निकालना तय किया था, और हर बरस की तरह इसमें शामिल होने के लिए रवाना लोगों को जगह-जगह मुम्बई पुलिस ने रोका, और पुलिस थानों में ले जाकर बिठा दिया। हर बरस की तरह इस पदयात्रा में मुम्बई के जी.जी. पारिख भी शामिल होने निकले थे जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक नौजवान छात्र की हैसियत से शामिल हुए थे, और आज 99 बरस की उम्र में वे हक्का-बक्का हैं कि इस सालगिरह पर एक छोटे से शांति मार्च को खतरा माना जा रहा है! इस अखबार ने मुम्बई के एक पुलिस स्टेशन पर बिठाए गए गांधी के एक पड़पोते तुषार गांधी से बात की, जिनके घर के बाहर बीती रात से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी ताकि वे जा न सकें, उन्होंने कहा कि बहुत थोड़े से लोग इस शांति मार्च में हर बरस शामिल होते हैं, और आज की इस हिरासत से उन्हें गर्व हो रहा है कि आज ही के दिन 1942 में बापू को गिरफ्तार किया गया था, और आज उन्हें पुलिस हिरासत का यह मौका मिला है।

8-9 अगस्त के इन दो मौकों को हम जोडक़र देखना चाहते हैं कि 8 अगस्त की याद में आज सुबह मुम्बई के अलग-अलग इलाकों से निकल रहे करीब 50 सामाजिक कार्यकर्ताओं को थानों में बिठा लिया गया है, और उन्हें तब छोड़ा जाएगा जब भारत छोड़ो का सरकारी कार्यक्रम पूरा हो चुका रहेगा। हर बरस भारत छोड़ो आंदोलन का बैनर लेकर यह पदयात्रा गिरगाम चौपाटी की तिलक प्रतिमा से रवाना होगा अगस्त क्रांति मैदान तक पहुंचती है, लेकिन इस बार प्रदेश की भाजपा-शिंदे-पवार सरकार को कुछ दर्जन लोगों की ऐसी यात्रा खतरनाक लगी। आज देश में गांधी के नाम पर जो हिकारत फैलाई जा रही है, उसके चलते हुए इस बात को भी शायद गर्व का सामान मान लिया जाएगा कि तुषार गांधी को थाने में बिठा दिया गया, इस दिन हिरासत में लिया गया। जाहिर है कि इससे उन कलेजों पर बड़ी ठंडक पहुंचेगी जो आज भी गांधी की तस्वीर पर गोलियां चलाते हुए अपने वीडियो फैलाते हैं, और गोडसे की प्रतिमाएं स्थापित करके उसका महिमामंडन करते हैं। लेकिन हम लगे हाथों विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासियों की हालत पर भी चर्चा करना चाहते हैं जिनके लिए आज देश भर में किस्म-किस्म के जलसे होंगे, और पूरी दुनिया में आदिवासियों, मूल निवासियों को महत्व देने का एक नाटक किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन को विश्व आदिवासी दिवस बनाया है, इसलिए लोगों को, आदिवासी विरोधियों को भी इस दिन उनके लिए अपनी फिक्र दिखाने का एक बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा है। मुम्बई से परे आदिवासी इलाकों की भी कुछ बात कर ली जाए।

जिस तरह 8 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक सालगिरह है, उसी तरह आदिवासी इलाके भी शहरियों से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वे जंगल छोड़ें। आजादी के पहले हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का जिस किस्म का राज था, आज आदिवासी इलाकों में शहरी सरकार, शहरी अदालत, शहरी धर्म, और शहरी कारोबारियों का बिल्कुल वैसा ही राज है। जिस तरह हिन्दुस्तानियों के भले से अंग्रेजों का कुछ लेना-देना नहीं था, उसी तरह आदिवासियों के भले से इन तमाम तबकों का कोई लेना-देना नहीं है, हालांकि ये सब आदिवासी-कल्याण की चादर लपेटकर आदिवासी इलाकों में मंडराते रहते हैं, और उनकी नीयत पेड़ों के नीचे बसे आदिवासियों के पांवतले के खनिज पर रहती है। आज दुनिया भर में आदिवासियों और मूल निवासियों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उन्होंने कुदरत को लाखों बरस से सम्हालकर रखा हुआ है, और आज लोकतंत्रों से लेकर कारोबार तक सबकी नीयत उसी कुदरती दौलत पर है, और आधुनिक शहरी धर्मों की नीयत आदिवासी आबादी पर है, कोई उसे ईसाई बनाने के फेर में मंडरा रहे हैं, तो कोई उसे हिन्दू बनाने के फेर में। सरकारों से लेकर अदालतों तक का रूख देखें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर एक आदर्श मिसाल है जहां पर बीते 20 बरसों में आदिवासियों पर हर किस्म का जुल्म हुआ, उन्हें थोक में मारा गया, उनके साथ थोक में बलात्कार हुए, और अब छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से इन मामलों को लेकर लगाई गई पिटीशनें थोक में खारिज कर दी गईं। किसी सरकार या राजनीतिक दल को भला क्या परवाह हो सकती है कि इन आदिवासियों के इन मामलों को बड़ी अदालत में ले जाकर इंसाफ की एक कोशिश की जाए। सरकारों पर काबिज राजनीतिक दल बदलते रहते हैं लेकिन आदिवासियों के लिए सत्ता के चरित्र में बहुत बुनियादी फर्क आ जाता हो, ऐसा नहीं लगता है। हिन्दुस्तान के आदिवासियों के बारे में देश की सरकारों का क्या सोचना है इसका एक संकेत या सुबूत महाराष्ट्र के एक आदिवासी आंदोलनकारी सतीश पेंदाम के इस अखबार के यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उजागर होता है जिसमें वे कहते हैं कि आज हिन्दुस्तान की 60 फीसदी पैरामिलिट्री आदिवासी इलाकों में, आदिवासियों पर बंदूकें लिए हुए तैनात हैं। आदिवासी दिवस के जश्न के बीच इस हकीकत को समझने की जरूरत है कि कारोबार और सरकार की भागीदारी फर्म की सौ फीसदी नीयत आदिवासी इलाकों पर है, और इसीलिए वहां पर सरकार की 60 फीसदी बंदूकें तनी हुई हैं।

आज विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों का सम्मान करते, और जश्न मनाते हिन्दुस्तान में तो सिर्फ मणिपुर पर श्रद्धांजलि होनी चाहिए थी, देश भर में इस दिन मौन रखा जाना चाहिए था, शर्मिंदगी जाहिर की जानी चाहिए थी। लेकिन यह दिन देश भर में सरकारी जश्न का दिन है, मानो जश्न के साये तले मणिपुर दिखना बंद हो जाएगा। आज अगर मुम्बई में भारत छोड़ो के कार्यक्रम के साथ पुलिस की ऐसी गुंडागर्दी न हुई होती, तो शायद अंग्रेजों भारत छोड़ो, और शहरियों जंगल छोड़ो के बीच ऐसा रिश्ता जोडऩे की बात नहीं सूझती। लेकिन ऐसा लगता है कि 1942 में जितनी जरूरत अंग्रेजों के भारत छोडऩे की थी, आज 2023 में उतनी ही जरूरत शहरियों के जंगल छोडऩे की लग रही है। उधर दूर धरती के दूसरे हिस्से में अमेजान के जंगलों से शहरियों को निकालने की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत मणिपुर, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और ओडिशा जैसे दर्जन भर राज्यों के आदिवासी इलाकों से शहरियों को निकालने की भी है। कहने के लिए आज गोरे अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ गए हैं, हालांकि उनके पखाने के टोकरे की तरह छोड़े गए अलोकतांत्रिक कानूनों को आज भी हिन्दुस्तानी लोकतंत्र सिर पर ढोकर फख्र हासिल कर रहा है, और उसी तरह देश के जंगलों में आदिवासियों से सौ किस्म के बलात्कार करते हुए इस लोकतंत्र के शहरी झंडाबरदार अपने को आदिवासियों का रहनुमा साबित कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस पर यह समझने की जरूरत है कि आदिवासी तो शहरी लोकतंत्र के बिना उसी तरह जी लेंगे, जिस तरह वे लाखों बरस से जीते आए हैं, लेकिन शहरी कारोबारी-लोकतंत्र के लिए आदिवासी इलाकों की कुदरती दौलत के बिना जीना शायद उतना आसान नहीं रहेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस पर शहरी-लोकतंत्र को यह सोचना चाहिए कि क्या वह आदिवासियों को जिंदा रहने की आजादी भी दे सकता है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पांच बरस बाद अंग्रेज भारत छोडक़र चले गए थे, लेकिन भारत के आदिवासी इलाकों में शहरी-देसी अंग्रेज हर दिन कुछ और अधिक घुसपैठ करते चले जा रहे हैं। 8-9 अगस्त के दिन हिन्दुस्तानी लोकतंत्र में और कुछ मुमकिन हो न हो, कम से कम इन मुद्दों पर सोचा तो जाए।

मध्यप्रदेश में भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और कांग्रेस की सरकार बनने पर भावी मुख्यमंत्री कहे या समझे जा रहे कमलनाथ ने देश के एक सबसे विवादास्पद धर्म-प्रचारक नौजवान धीरेन्द्र शास्त्री का आयोजन करवाकर कांग्रेस का एक नया ही रंग सामने रखा है। कांग्रेस का भगवाकरण काफी अरसे से चल रहा था, लेकिन अब अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने घर पर, अपने खर्च से, अपने निजी विमान से, और अपने परिवार से इस आयोजन को करवाकर कमलनाथ ने हिन्दू वोटरों को साधने की एक बड़ी फूहड़ कोशिश की है, और अगर हिन्दू वोटरों में समझ होगी तो उन्हें ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए। देश भर में बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा, या बागेश्वर सरकार ऐसे कई नामों से खबरों में बने हुए धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक नौजवान को मुसलमानों के खिलाफ भडक़ाऊ बयान देते हुए कैमरों पर रिकॉर्ड किया जाता है, यह नौजवान लगातार भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का फतवा भी देता है, और महिलाओं के बारे में तो इस नौजवान की गंदी और ओछी सोच ने बहुत से धर्मालु हिन्दुओं को भी हक्का-बक्का कर दिया है। इस बारे में हम कुछ कहें, उसके साथ-साथ उत्तरप्रदेश के कांग्रेस के एक नेता, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है- मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने, आरएसएस का एजेंडा हिन्दू राष्ट्र की खुल्लम-खुल्ला वकालत करने, और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा, और तड़प रहे होंगे पं.नेहरू और भगतसिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, और मल्लिकार्जुन खडग़े, सब खामोश हैं।

मध्यप्रदेश से आने वाली खबरें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के रूप में कमलनाथ के इस आयोजन पर कुछ कहने से बच रही है, और इसे उनका व्यक्तिगत मामला बता रही है, पार्टी का नहीं। इसके पहले भी पिछले कुछ बरसों से कमलनाथ मध्यप्रदेश कांग्रेस को सम्हालने के साथ-साथ तरह-तरह से हिन्दू कर्मकाण्डों में घुसपैठ कर रहे हैं, और उन्होंने पार्टी को भी, पार्टी की कुछ वक्त की सरकार को भी इसमें झोंक दिया है। कमलनाथ कहीं बजरंगबली के नाम पर तरह-तरह के आयोजन कर रहे हैं, और अभी कुछ अरसा पहले ही उन्होंने बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा के पाठ सहित कांग्रेस में शामिल करवाया है। प्रियंका गांधी के मध्यप्रदेश आने पर भी बड़े पैमाने पर धार्मिक कर्मकाण्ड किए गए, और ऐसा लगता है कि पार्टी ने एक किस्म से हिन्दुत्व को अकेला विकल्प मान लिया है। कम से कम मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दो जगहों पर तो यह दिख ही रहा है।

मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह जैसे मुखर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए खुलकर बोलने वाले नेता भी हैं, और ऐसा माना जाता है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था। ऐसे दिग्विजय सिंह अमूमन अपने धर्म को अपनी निजी आस्था तक सीमित रखते आए हैं, लेकिन आज मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में धर्म का सरकारी या संगठन स्तर पर जिस तरह का आक्रामक आयोजन चल रहा है, उसमें दिग्विजय का हिन्दू धर्म भी किनारे फुटपाथ पर बैठकर नजारा देख रहा है। इन दोनों ही प्रदेशों में अल्पसंख्यकों पर खुले जुल्म हो रहे हैं, वे दहशत में जी रहे हैं, लेकिन आक्रामक हिन्दुत्व के मामले में भाजपा को पीछे छोडऩे के लिए कमलनाथ, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन तेवरों के साथ काम कर रहे हैं, वे कांग्रेस में अभूतपूर्व हैं। हो सकता है कि ये नेता पार्टी को यह कहकर सहमत करा रहे हों कि एक साम्प्रदायिक हिन्दुत्व का मुकाबला एक धर्मनिरपेक्ष हिन्दुत्व के बिना नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा प्रत्यक्ष अनुभव यह है कि आज देश में अल्पसंख्यक जिस असुरक्षा के शिकार हैं, वे जिस दहशत में जी रहे हैं, बहुसंख्यक तबके के कुछ लोग अपने धर्म के नाम पर जिस तरह की हिंसा फैलाए हुए हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इस देश की हर जिम्मेदार लोकतांत्रिक पार्टी को अपना धर्मनिरपेक्ष चरित्र बचाकर रखना चाहिए, महज नाम में धर्मनिरपेक्ष जोड़ लेना काफी नहीं होता, पार्टी और नेताओं को अपना चाल-चलन भी सभी धर्मों के प्रति बराबरी के नजरिए का रखना चाहिए। आज कांग्रेस के नेताओं में भाजपा के मुकाबले अपने को अधिक गहरे रंग का भगवा साबित करने की जो होड़ लगी हुई है, उससे अल्पसंख्यक तबकों को, दलितों और आदिवासियों को जो निराशा हो रही है, उसे समझने के लिए कांग्रेस के आज के नेताओं को नेहरू और गांधी को फोन लगाना होगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आज नाम के लिए भी धर्मनिरपेक्षता की समझ नहीं रह गई है। ऐसा भी लगता है कि राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह उनकी अपनी पार्टी की भाषा नहीं रह गई है। राहुल का कहना धर्मनिरपेक्षता के करीब लगता है, और उनकी पार्टी का करना उसके ठीक खिलाफ लगता है। किसी एक चुनाव को हार जाने का डर, और जीत जाने का लालच अगर नेहरू और गांधी की कांग्रेस को न सिर्फ हिन्दुत्व की, बल्कि साम्प्रदायिकता की भी, बी, सी, या डी टीम बनने को मजबूर कर रही है, तो ऐसे मजबूर लोग उस ऐतिहासिक कांग्रेस के नेता नहीं हो सकते, जिसके नेहरू और गांधी ने अपनी निजी अनास्था या आस्था के बाद भी देश के किसी धर्म के इंसान को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया था। अपनी सारी आस्था के साथ भी गांधी की जिंदगी का एक-एक कतरा उनके धर्म से परे दूसरे धर्म के लोगों को बचाने के लिए धरती पर लहू की शक्ल में बिखर गया था। हिन्दू साम्प्रदायिकता से मुस्लिमों को बचाने के लिए गांधी ने क्या नहीं किया था, नेहरू ने देश में धर्मनिरपेक्षता की मजबूत जड़ें फैलाने के लिए क्या नहीं किया था, और आज उनकी पार्टी के नेता बेकसूर मुस्लिम लाशों को सुपुर्दे-खाक करने के वक्त एक मुट्ठी मिट्टी डालने से भी कांप रहे हैं, भाग रहे हैं।

अगर हिन्दुस्तानी लोकतंत्र में चुनाव जीतने की यही एक शर्त बाकी रह गई है, तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा धर्मान्ध और साम्प्रदायिक होने के बजाय कुछ और चुनाव हार बर्दाश्त कर लेना चाहिए, आज उसने धर्मनिरपेक्षता के मोर्चे पर जो हार बड़ी मेहनत से हासिल की है, गांधी-नेहरू ने कांग्रेस को इस दिन के लिए नहीं बनाया था। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी अगर अल्पसंख्यकों पर जुल्म और जुर्म अनदेखे करके देश की पहली सबसे बड़ी पार्टी के साथ हिन्दुत्व की पंजा-कुश्ती में लगना अधिक महत्वपूर्ण समझ रही है, तो हो सकता है कि हिन्दुत्व की ठेकेदारी उसे नसीब हो जाए, लेकिन इतिहास इस बात को दर्ज करेगा कि नेहरू और गांधी की कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए सूली पर चढ़ाए जा रहे ईसाईयों, जिंदा दफन किए जा रहे मुस्लिमों, जुल्म के शिकार आदिवासियों, और इंसान का दर्जा खो चुके दलितों को अनदेखा किया है। इस लोकतंत्र में जो ताकतें साम्प्रदायिकता की बुनियाद पर कामयाब होते आई हैं, उन ताकतों का इतिहास अच्छी तरह दर्ज है, लेकिन कांग्रेस से धर्मनिरपेक्षता की रवानगी, और साम्प्रदायिकता की अनदेखी हाल के बरसों की बातें हैं, और ऐसा भी नहीं है कि समकालीन इतिहास इसको दर्ज नहीं कर रहा है। साम्प्रदायिक ताकतों को चुनाव में हराने के लिए अगर साम्प्रदायिक हो जाना ही एक रास्ता है, तो कम से कम असली और खालिस धर्मनिरपेक्ष ताकतें चुनावी शिकस्त को बेहतर समझेंगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

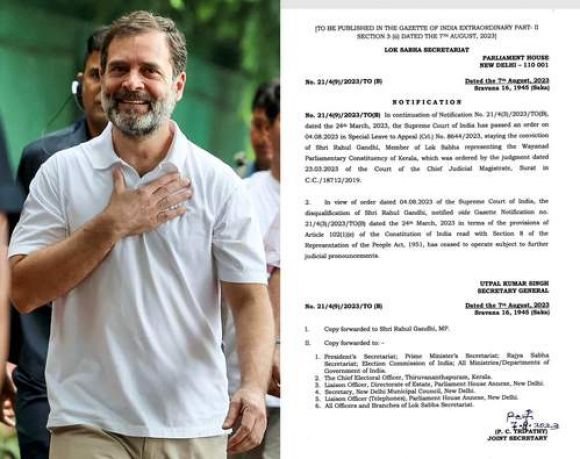

लोकसभा में बिना देर किए राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। शनिवार-इतवार की छुट्टी के बाद आज काम शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के आदेश को रोक दिया गया, और राहुल गांधी लोकसभा पहुंच भी गए। जिस तरह से गुजरात के एक भाजपा विधायक ने सूरत के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दायर किया था, और फिर उसे जिस तरह खुद ही कभी रोका, खुद ही कभी आगे बढ़ाया, उससे एक राजनीतिक कटुता का माहौल बना हुआ था। फिर जो कुछ हुआ उस पर हम कई बार लिख चुके हैं, इसलिए आज उससे आगे बढऩे की जरूरत है। राहुल गांधी एक विजेता की तरह लोकसभा में लौटे हैं, और इसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए।

पिछले एक बरस में राहुल गांधी जिस तरह न सिर्फ कांग्रेस, बल्कि विपक्ष के भी एक बहुत ही असरदार और लोकप्रिय नेता की तरह उभरे हैं, और उसे देखना बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और जिस तरह वे देश की लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल पहुंचे, वह भी एक अनोखा राजनीतिक अभियान था। वह चुनावी अभियान नहीं था, लेकिन देश को जोडऩे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था जिसने लोगों पर असर डाला, जिसने लोगों को जोड़ा, विपक्ष की कई पार्टियों और बहुत सी नेताओं को भी इस अभियान से जोड़ा, और लोकतंत्र में भारतीय मीडिया के सामने यह साबित किया कि अगर कोई नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अंतरिक्ष तक होकर वापिस आने वाली तरंगों के रास्ते टीवी के पर्दे का मोहताज होने की जरूरत नहीं रहती। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने मीडिया के एक बड़े हिस्से को उसकी औकात दिखा दी कि वह कितना गैरजरूरी है, और वह कितना अप्रासंगिक हो गया है। टीवी और अखबारों के एक बड़े हिस्से ने भारत जोड़ो यात्रा को अनदेखा किया, और नतीजा यह निकला कि अब वे खुद अप्रासंगिक हो गए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचते हुए राहुल गांधी का जो नया अवतार सामने आया, उसने खुद कांग्रेस के लोगों को हक्का-बक्का कर दिया कि उनके पास आग में तपकर निकलने वाला ऐसा सोना है, और वे उसे सिर्फ एक परिवार का एक गहना मानकर चल रहे थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ही यह साबित कर दिया था कि वे कांग्रेस पार्टी की लाइबिलिटी नहीं हैं, उसकी सबसे बड़ी एसेट हैं, पार्टी पर बोझ नहीं हैं, पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। दुनिया की राजनीति के इतिहास में छह महीने में इससे अधिक फर्क कम ही लोगों में पड़ा होगा।

लेकिन आज बात कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की नहीं है, वे निर्विवाद रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, पर्याप्त परिपक्व हैं, और देश में नफरत के फैले हुए जहर के बीच मोहब्बत की बात करते हुए वे विपक्ष के भी सबसे बड़े नेता बन गए हैं। अब भारत में विपक्ष की राजनीति राहुल के इर्द-गिर्द जुट रही है, और उन्हें कोई भी भाजपा की पसंदीदा भाषा के तहत पप्पू कहने का हकदार नहीं रह गया है। ऐसे माहौल में जब संसद में राहुल की वापिसी हो रही है, और देश का विपक्ष इंडिया नाम के गठबंधन की छतरीतले पिछले 9 बरस में सबसे अधिक संगठित दिख रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी की एक बड़ी ऐतिहासिक भूमिका बनती है। कांग्रेस और राहुल, इन दोनों को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा कि कांग्रेस पर आज देश के विपक्ष को एक करने, और एक रखने की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी तरह की चूक या तंगदिली से पार्टी समकालीन इतिहास में बुरे लफ्जों में दर्ज होगी। आज उसे एक आत्मकेन्द्रित पार्टी की तरह बर्ताव करने का कोई हक नहीं है, आज उसे एक ऐतिहासिक-लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का सामना करती पार्टी की तरह ही रहना होगा, और इसके लिए जरूरी त्याग भी करना होगा।

हम यह बात पहली बार नहीं लिख रहे हैं कि विपक्ष की बाकी पार्टियों के साथ-साथ कांग्रेस के नेताओं को भी बड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि विरोधी कैम्प से लगातार ऐसी कोशिश होगी कि इस गठबंधन में फूट पड़े, और ऐसी कोई भी फूट देश में एक बेहतर और सेहतमंद लोकतंत्र की संभावना का खात्मा होगी। आज इंडिया नाम का गठबंधन शंकर की बारात की तरह है, जिसमें तरह-तरह के लोग जुट गए हैं, जुड़े हुए साथ चल रहे हैं। इनमें से बहुतों के मिजाज भी आपस में नहीं मिलते हैं, उनकी संस्कृतियां अलग हैं, उनका चाल-चलन अलग है, उनका राजनीतिक एजेंडा अलग है, और वे शंकर की बारात के बारातियों की तरह ही विविधता वाले हैं। अब ऐसी बारात को साल भर चलना है, और ऐसे में बारातियों में सिर-फुटव्वल की पूरी गुंजाइश भी रहती है। ऐसा लगता है कि जिस तरह दस बरस सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान गठबंधन दलों को साथ रखा था, और उनकी वजह से सरकार कभी नहीं गिरी, बल्कि सरकार से बाहर के दलों का समर्थन भी जारी रहा, उसी तरह आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के दस महीनों में इंडिया को साथ रखना होगा। सोनिया के दस बरस के मुकाबले राहुल के इन दस महीनों की चुनौती छोटी नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस गठबंधन के भीतर भी उस तरह के बहुमत में नहीं है, गठबंधन सत्ता पर नहीं है, और राहुल बहुत से नेताओं के बीच अब भी, कल का छोकरा जैसा है। इसलिए सोनिया गांधी की तरह की सर्वमान्य नेता बनने के लिए राहुल गांधी को सहयोगी दलों और नेताओं के साथ परस्पर सम्मान का एक रिश्ता रखना होगा, मतभेद के मुद्दों को किनारे रखना होगा, और एक न्यूनतम साझा वैचारिक कार्यक्रम तय करके उस पर टिके रहना होगा। अगर वे बिना किसी जरूरत के सावरकर के खिलाफ बोलते रहेंगे, तो वे शिवसेना के लिए असुविधा पैदा करेंगे, और गठबंधन को कमजोर करेंगे। इसलिए गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि उसे एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर जुड़ा होना चाहिए, उस पर टिका होना चाहिए, और बाकी पार्टियों से कुछ अधिक कांग्रेस पर यह जिम्मेदारी आएगी, राहुल पर आएगी, क्योंकि ये गठबंधन की धुरी बन चुके हैं।

जिस तरह राजधर्म होता है, उसी तरह एक गठबंधन धर्म भी होता है। गठबंधन के अपने सीमित मकसद होते हैं, और इस मकसद से परे गठबंधन के अलग-अलग भागीदार अपने अलग-अलग अस्तित्व को बनाए रखते हैं। किसी गठबंधन में होने का यह मतलब बिल्कुल ही नहीं रहता कि लोग अपने चरित्र को खो दें, अपने व्यापक मकसद को छोड़ दें। अभी का यह गठबंधन 2024 के आम चुनाव तक के लिए, मोदी, भाजपा, और एनडीए के चुनावी मुकाबले के लिए बना है, इसलिए इस गठबंधन को इस सीमित मकसद से परे बहुत कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। यह बात बड़ी साफ है कि इसके घटक दलों के बीच वैचारिक मतभेद भी हैं, और वैचारिक विरोधाभास भी हैं, इनके साथ-साथ किस तरह पार्टियां का साथ निभ सकता है, इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए राहुल गांधी के पास सोनिया नाम की एक अनुभवी टीचर भी हैं। आज का हमारा लिखना सिर्फ राहुल और विपक्षी गठबंधन तक सीमित है, और हम इसकी मजबूती को भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की एक शर्त की तरह देखते हैं, और इसीलिए फिक्र के साथ इसे लिख रहे हैं। आज इस गठबंधन के विरोधियों की सबसे बड़ी कोशिश होगी कि कांग्रेस से कुछ पार्टियों और कुछ नेताओं की तनातनी खड़ी की जाए, और ऐसी कोशिश को नाकामयाब करना गठबंधन और राहुल की, कांग्रेस की कामयाबी होगी।

उत्तरप्रदेश के झांसी की एक खबर है कि एक नौजवान लडक़े ने अपने सोते हुए मां-बाप को लोहे के तवे से पीट-पीटकर मार डाला। मां-बाप का गुनाह इतना ही था कि शिक्षक पिता ने बेटे को रात-दिन मोबाइल पर पबजी नाम का खेल खेलने से मना किया था, और उससे फोन लेकर छुपा लिया था। बुजुर्ग मां-बाप से इस बात को लेकर खफा नौजवान बेटे ने उसी रात सोए हुए पिता को लोहे के तवे से पीट-पीटकर मार डाला, और इसी दौरान जाग गई और रोक रही मां को भी लगे हाथों खत्म कर दिया। आखिरी सांसों में इस मां ने पड़ोसियों को बताया कि बेटे ने किस तरह उन्हें मारा है। लोगों को याद होगा कि यह वही खेल है जिसे खेलते हुए पाकिस्तान की एक शादीशुदा महिला को एक हिन्दुस्तानी गरीब नौजवान से मोहब्बत हो गई, और वह तमाम पैसे जुटाकर चार बच्चों को लेकर, पति का घर छोडक़र गैरकानूनी तरीके से हिन्दुस्तान आ गई।

ऐसे कम्प्यूटर खेल के कई और किस्म के भी हादसे सामने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक कोरियन डॉंस ऐप के सहारे डॉंस करने वाली 13 बरस की एक लडक़ी इस ऐप की ऐसी आदी हो गई कि वह घर से 50 हजार रूपए लेकर कोरिया जाने के लिए निकल पड़ी, और रास्ते में पुलिस ने किसी तरह उसे कमउम्र में अकेले सफर करते पाकर पकड़ा, तो पता चला कि वह घर से रकम लेकर कोरिया के लिए निकली थी, और उसे पासपोर्ट-वीजा जैसी औपचारिकताओं का भी पता नहीं था। गलत हाथों में पड़े बिना वह किसी तरह वापस लाई गई, लेकिन हर कोई हिफाजत से ऐसे नहीं लौट पाते हैं। पबजी नाम के खेल को दुनिया में 40 करोड़ से अधिक लोग खेलते हैं जिसमें बड़े भी हैं, और बच्चे भी। बड़ी संख्या में लोग इसे हर दिन ऑनलाईन खेलते हैं, इसके टूर्नामेंट होते हैं, और लोग बिना दूसरे को जाने भी दुनिया भर के अनजाने लोगों के साथ मुकाबला करते हैं। इसे दुनिया में सबसे अधिक नशे वाले खेल की तरह माना जा रहा है, और खेलने वालों को कई तरह की मानसिक परेशानियां और बीमारियां भी हो रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पहला नुकसान तो इस खेल को खेलने की लत है, जिसके चलते किशोरों से लेकर नौजवान तक इससे बंधे रह जाते हैं, और इसके मुकाबलों में मिलने वाली कामयाबी से खिलाडिय़ों के दिमाग में संतुष्टि की लहर दौड़ती है, और लोग इसके जाल में और अधिक फंसते जाते हैं, इसमें और गहरे डूबते जाते हैं। ऐसी लत के डॉक्टरी लक्षण बताते हैं कि खेलने वाले असल दुनिया के मुकाबले पबजी गेम की दुनिया में अधिक महफूज महसूस करते हैं, और कोई भी दूसरा काम करने के बजाय जागते हुए अधिकतर वक्त को इस खेल पर ही लगाते हैं। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि जिस वक्त वे इसे खेलते नहीं रहते, उस वक्त भी वे इसी के बारे में सोचते रहते हैं, नतीजा यह होता है कि वे दुनिया की तमाम असली चीजों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, वे सामाजिक रूप से अलग-थलग हो जाते हैं, और अकेले जीने लगते हैं, उनके लिए बस उनका मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, और ऑनलाईन मुकाबले में दूसरे खिलाडिय़ों की मौजूदगी बहुत रहती है।

अब हमने इस बात की शुरूआत तो डिजिटल और ऑनलाईन खेलों की ऐसी हिंसक लत से की है, लेकिन लगे हाथों उन छोटे बच्चों पर भी चर्चा करने की जरूरत है जो कि टीवी या मोबाइल फोन की आदत के शिकार हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे एक-दो साल के हो चुके थे, उन्होंने अपने मां-बाप को पूरे ही वक्त घर पर कम्प्यूटर, मोबाइल, या टीवी के साथ देखा, और वे खुद भी इन्हीं की आदत में डूब गए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो बच्चे लॉकडाउन के लंबे दौर में, स्कूली पढ़ाई की वजह से, या केवल वीडियो गेम खेलने और कार्टून फिल्म देखने के लिए स्क्रीन-एडिक्ट हो चुके हैं, उनका बोलना भी देर से शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें स्क्रीन के साथ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी दुनिया में बाल मनोवैज्ञानिकों के लिए यह नौबत एक बहुत चुनौती की रही कि बच्चों की ऑनलाईन पढ़ाई, या उनके ऑनलाईन वक्त गुजारने के साथ-साथ उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए? यह चुनौती आज भी बनी हुई है क्योंकि बच्चों के विकास की वह उम्र अगर उस विकास क्रम से गुजरे बिना निकल गई है, तो उस शून्य को भर पाना मुश्किल है। अब उनका आगे का विकास कुछ लडख़ड़ाहट के साथ हो सकता है, और इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए वह पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती है। ऐसे ही स्क्रीन-एडिक्शन के साथ जब किसी ऑनलाईन खेल का एडिक्शन और जुड़ जाता है, तो यह नौबत मरने और मारने लायक खतरनाक हो जाती है।

झांसी की यह खबर छपने के करीब साथ-साथ तेलंगाना के करीमनगर की एक और खबर है कि 18 बरस के एक इंजीनियरिंग छात्र ने 2 अगस्त को खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि वह पबजी के नशेड़ी हो गया था, और पिता ने उसे रात-दिन मोबाइल पर यह खेलने के लिए डांटा था। उसने कीटनाशक पीकर जान दे दी। आखिरी पलों में होश आने पर उसने पिता को बताया कि उसने सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए कीटनाशक पिया था, और उसे पता नहीं था कि उससे जान भी जा सकती है। लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में कुछ और नाबालिग बच्चों ने जगह-जगह वीडियो गेम का नशा छुड़वाने के लिए मां-बाप के छीने गए फोन की प्रतिक्रिया में या तो छोटे भाई-बहन की जान ले ली, या जान दे दी। आज कुछ मां-बाप को ऐसा भी लगता है कि उनके बहुत छोटे बच्चे भी बड़ी खूबी के साथ कम्प्यूटर चला लेते हैं, लेकिन वे इस खतरे को नहीं समझ पाते कि उनके बच्चे किस हद तक नशे में पड़ रहे हैं।

यह स्क्रीन-एडिक्शन, और वीडियो गेम का नशा हर परिवार के अलग-अलग समझने लायक खतरा नहीं है, और इसके लिए सरकार और समाज को मिलकर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना दुनिया हिंसक बच्चों और नौजवानों की भीड़ से भर जाएगी।

बिहार सरकार की शुरू करवाई हुई जातीय जनगणना पटना हाईकोर्ट के एक आदेश से थम गई थी, लेकिन अब अदालत ने इस जनगणना के खिलाफ बहुत सी याचिकाओं का निपटारा करते हुए इसे पूरी तरह संवैधानिक करार दिया है। जबकि इसी हाईकोर्ट ने मई के महीने में इसे रोक दिया था, और कहा था कि राज्य सरकार जातीय सर्वे करने के लिए सक्षम नहीं है। जनवरी में नीतीश सरकार ने जातियों के इस सर्वेक्षण में यह पता लगाना शुरू किया था कि किस जाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। उसका कहना था कि इससे प्रदेश में सभी तबकों के लिए विकास की संभावना बढ़ सकेगी। हाईकोर्ट के मई के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी जिसने पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई तक रूकने के लिए कहा था, और उसके महीने भर बाद हाईकोर्ट का यह फैसला ही आ गया। इस फैसले से बिहार सरकार की इस मौलिक कोशिश को ताकत मिलती है कि सभी जातियों का सर्वे करके प्रदेश की आर्थिक हकीकत मालूम करनी चाहिए।

केन्द्र सरकार ने ऐसी जनगणना खुद करने से मना कर दिया था, लेकिन नीतीश सरकार ने प्रदेश में इसे करना शुरू किया। जाति व्यवस्था को लेकर देश में अलग-अलग जातियों के लोगों की फिक्र अलग-अलग है। कई प्रदेशों में सत्तारूढ़ गठबंधन कुछ खास जातियों से बने रहते हैं, और उन्हीं के दम पर सत्ता में आते हैं। लोगों को याद होगा कि उत्तरप्रदेश में एक वक्त समाजवादी पार्टी यादवों और मुस्लिमों पर टिकी रहती थी। बाद के बरसों में यह बुनियाद उतनी मजबूत नहीं रह गई। लेकिन बिहार के आज के सामाजिक समीकरण बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सत्ता में भागीदार लालू यादव का गठजोड़ जातीय समीकरण के हिसाब से बड़ा मजबूत है, और मतदाताओं के एक बड़े तबके की मर्जी का है। दूसरी तरफ दलितों की राजनीति करने वाली मायावती केन्द्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में थककर किनारे बैठ गई हैं, और अब उनके एक वक्त के प्रभावक्षेत्र, यूपी में उनका समर्थक-समुदाय कोई नया सहारा ढूंढते दिख रहा है। लेकिन इन राजनीतिक बातों से परे एक सामाजिक हकीकत पूरे देश में यह है कि आरक्षित या अनारक्षित जातियों के लोग अपनी जातियों की पहचान से परे कई किस्म के आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार हैं, या कि पिछड़ेपन की अपनी छवि के मुकाबले वे आर्थिक रूप से अधिक संपन्न हो चुके हैं। यह बात ओबीसी तबके के आरक्षण में आय सीमा तय करने से भी साफ होती है कि हर ओबीसी परिवार आरक्षण का जरूरतमंद नहीं है। दूसरी तरफ हम हैं जो कि सोचते हैं कि दलित और आदिवासी तबकों के भीतर भी आय या ओहदे की ताकत की सीमा लागू होनी चाहिए, और एक दर्जे की सरकारी या राजनीतिक ताकत पा जाने वाले परिवारों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए, ताकि उनकी जगह पर उन्हीं की बिरादरी के अधिक जरूरतमंद लोगों को भी मौका मिल सके।

बिहार की जातीय जनगणना उन लोगों के मन में जरूर एक दहशत पैदा कर सकती है जो कि अनारक्षित तबकों के हैं, और जिनके लिए आरक्षण के बाद बची सीटें उन्हें कम लगती हैं। इन्हें यह लग सकता है कि जातीय जनगणना के बाद हो सकता है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात उठे, और अनारक्षित वर्ग की सीटें और घट जाएं। दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह भी आशंका हो सकती है कि सरकारें अपने बजट का और अधिक हिस्सा जातियों के आधार पर खर्च करने लगे, और उसमें भी सवर्ण-अनारक्षित लोगों का कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसी तमाम आशंकाएं अनारक्षित तबकों की ही अधिक हैं। अगर दलित और आदिवासियों की कोई आशंका बिहार की जातीय जनगणना को लेकर सामने आई हो, तो वह याद नहीं पड़ता है।

हाल के बरसों में मोदी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में देश के तरह-तरह के आर्थिक सर्वे के आंकड़ों को उजागर करना बंद कर दिया है। जिन पैमानों पर देश-प्रदेश की योजनाओं को बनाने में मदद मिलती थी, उन्हें मोदी सरकार अब छुपाकर रखने लगी है। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि देश के आर्थिक विकास के जो आंकड़े सरकार सामने रखती है, जनता के बीच उनका समान बंटवारा नहीं है, और आम जनता की हालत पहले के मुकाबले बहुत खराब हो चुकी है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से उजागर हो सकती है। इसलिए देश के जीडीपी को, शेयर बाजार की बढ़ोत्तरी को सामने रखने से भारत सरकार की एक बेहतर तस्वीर बन सकती है, और उसमें आर्थिक सर्वे नाम का कालिख क्यों लगाया जाए? यह अर्थशास्त्रियों के बीच एक व्यापक धारणा है कि केन्द्र सरकार ऐसी ही नीयत से कई किस्म के आर्थिक सर्वे उजागर करना बंद कर चुकी है, जो कि किए जा चुके हैं, और सरकार में दाखिल भी हो चुके हैं। इसी सिलसिले में यह याद करना प्रासंगिक होगा कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण वाली एक संस्था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साईंसेज, केजे जेम्स को निलंबित कर दिया है। यह इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे तैयार करता है, और केन्द्र सरकार के लिए इस तरह के कई और सर्वे करता है। यह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है, और इसके इकट्ठा किए हुए आंकड़े सरकार को नापसंद बताए जाते हैं।

ऐसे में जब केन्द्र सरकार देश की जनता से देश की हकीकत के आंकड़े साझा करने से कतरा रही है, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि राज्य अपने स्तर पर अपनी जरूरत के आंकड़े जुटाएं। बिहार ठीक वही कर रहा है। यह बात अनारक्षित तबकों को आशंका से भर सकती है कि इसके बाद आरक्षित तबकों का बोलबाला और बढ़ जाएगा, और वोटों पर टिकी राजनीति उन तबकों को लुभाने के लिए कई तरह के काम भी करने लगेगी। लेकिन जब देश में बहुत सी बातें बहुमत और जरूरत इन दोनों चीजों को मिलाकर तय होती हैं, तो इस एक अकेले जातीय सर्वे से बिहार में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जैसी नौबत नहीं आने वाली है। बल्कि इससे देश में आर्थिक जमीनी हकीकत की एक अब तक की अनदेखी तस्वीर सामने आ सकती है, जो कि सामाजिक न्याय की अधिक संभावना खड़ी कर सके।

हरियाणा के जिस नूंह में साम्प्रदायिक हिंसा हुई, और तनाव हुआ, वहां पर मुस्लिम समुदाय की दो सौ झुग्गियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे खत्म कर दिया। बताया गया कि यह अवैध झुग्गी-बस्ती थी, और जुबानी जानकारी यह भी दी गई कि इनमें बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे थे, जिनमें से कई लोग हिंसा में शामिल थे, और कई लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है। हो सकता है कि यह पूरी जानकारी सही हो, लेकिन आज जब इतना तनाव फैला हुआ है, लोगों के मकान-दुकान आगजनी में तबाह हुए हैं, रोजगार और कारोबार बंद है, उस वक्त क्या प्रशासन की प्राथमिकता बुलडोजर होनी चाहिए? हरियाणा में एक तरफ बुलडोजर से एक गरीब बस्ती उजाड़ दी गई, दूसरी तरफ सरकार के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बयानों की भाषा एक समुदाय के लिए रियायत की दिख रही है, और दूसरे समुदाय को शक के घेरे में खड़ा करते, तो उसे भी ऐसे बुलडोजर के साथ जोडक़र देखा जाना चाहिए। यह बस्ती पिछले चार दिनों में कफ्र्यू और तनाव के बीच तो खड़ी नहीं हुई है, तो ऐसे में इस तनाव के बीच सरकार चाहे तो वह गमलों में पौधे लगाने का काम भी कर सकती है, सडक़ों का डामरीकरण भी कर सकती है, कोई अदालत सरकार के ऐसे फैसलों पर कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन क्या यह सचमुच ही किसी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए?

अभी हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं वे अगर सच हैं, तो उस प्रदेश के सबसे बड़े साम्प्रदायिक और हिंसक लोग, जो कि राजस्थान में दर्ज हत्याओं के आरोपी भी हैं, वे जननायक की तरह पेश किए जा रहे हैं, और भाजपा की प्रदेश सरकार के मंत्री-मुख्यमंत्री उनकी बेकसूरी साबित करने में लगे हुए हैं। सरकार के ऐसे पूरे रूख को अगर देखें तो यह साफ हो जाता है कि किस तरह उसकी नजरों में एक समुदाय को कुसूरवार ठहराना तय कर लिया गया है। और हिन्दुस्तान की पुलिस तो है ही ऐसी कि अगर कमाऊ कुर्सी पर बने रहने के लिए सत्ता के कहे झूठे मामले भी दर्ज करने रहे, तो शायद आधे या चौथाई अफसर उसके लिए भी एक पैर पर खड़े रहेंगे, और सत्ता का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उसने उन्हें खातिरी का मौका दिया। ऐसे में सुनाई पड़ रहा है कि हरियाणा में दर्ज हो रही पुलिस रपट एक समुदाय को बचाने, और एक समुदाय को फंसाने की एक मिलीजुली कोशिश है।

देश की अदालतों में इसके पहले भी उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के कई मामलों में बुलडोजरी-इंसाफ के खिलाफ लोग गए हैं, लेकिन अदालत लोगों की मदद के लिए सामने नहीं आई, उसका रूख कागजी बना रहा, और वहां सरकार आसानी से यह दिखाती रही कि बुलडोजर से यह सारी तोडफ़ोड़ पुराने नोटिसों के बाद नियम-कायदे से की जा रही है। देश की कोई भी अदालत ऐसे जवाब पर यह भी नहीं पूछ पाई कि क्या उस शहर में म्युनिसिपल या प्रशासन के पास दूसरे लोगों को दिए गए नोटिसों की भी कोई लिस्ट है? जैसा कि हिन्दुस्तान का आम चलन है, तकरीबन सौ फीसदी निर्माण गैरकानूनी करार दिए जा सकते हैं, या उनको अवैध कब्जे पर भी साबित किया जा सकता है। शहरी झोपड़पट्टियां तो अधिकतर ऐसी ही रहती हैं। लोगों के निजी निर्माण में भी थोड़ा-बहुत गैरकानूनी रहता ही है क्योंकि देश की आम संस्कृति वैसी हो गई है। ऐसे में अभी पिछले पखवाड़े जब मध्यप्रदेश में एक हिन्दू धार्मिक जुलूस निकल रहा था, और सडक़ किनारे के एक मकान में किसी मुस्लिम लडक़े ने कुल्ला किया या थूका, तो उसे धार्मिक जुलूस के दौरान थूकना बताया गया, और इसके बाद पुलिस और ढोल-नगाड़ों से लैस होकर बुलडोजर पहुंचा, और उस घर को गिरा दिया गया। इसके जो वीडियो सामने आए हैं उनमें पुलिस नगाड़े वालों के साथ खड़े होकर बजाने की निगरानी कर रही है, और मशीनें मकान गिरा रही हैं।

हिन्दुस्तान के कुछ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने निराश किया है जब उन्होंने इस किस्म की सरकारी कार्रवाई को सरकार के अधिकार क्षेत्र का, उसके विवेक का काम मान लिया है। ऐसा बुलडोजरी इंसाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, और फिर आक्रामक हिन्दुत्व की कई दूसरी परंपराओं की तरह मध्यप्रदेश ने इसे तुरंत ही लपक लिया, और यह साबित करना शुरू कर दिया कि एमपी किसी भी मामले में यूपी से पीछे नहीं है। नतीजा यह हुआ कि हत्या या बलात्कार, या किसी और मामले में किसी अल्पसंख्यक के शामिल होने का आरोप लगते ही, प्राथमिक जांच के भी बिना उसके घर-दुकान पर बुलडोजर चलवाना एक आम बात हो गई। हिन्दुस्तान की बड़ी-बड़ी अदालतें अगर इस तरह के इंसाफ को जायज मान रही हैं, तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है? यह सिलसिला इंसाफ के नाम पर बुलडोजर के फौलादी पहियों से न सिर्फ अल्पसंख्यक और गरीब मकान-दुकान को कुचलने वाला है, बल्कि लोकतंत्र को भी कुचलने वाला है।

इस देश और इसके प्रदेशों में संवैधानिक संस्थाओं पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की मर्जी से होने वाले मनोनयन को खत्म करने का भी आज जलता हुआ मौका सामने है। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल कल्याण परिषद जैसे दर्जन भर संवैधानिक दफ्तर केन्द्र सरकार और अलग-अलग प्रदेशों में काम करते हैं। इन सब पर सत्तारूढ़ पार्टी अपने लोगों या अपने पसंदीदा लोगों को तैनात करती है। नतीजा यह निकलता है कि देश-प्रदेश में कितनी भी बड़ी हिंसा हो जाए, हिंसा के शिकार तबके से जुड़े हुए ऐसे संवैधानिक संस्थान आंख उठाकर भी नहीं देखते, अगर उससे सत्ता को कोई असुविधा होती हो। दूसरी तरफ सत्ता का नापसंद विपक्षी दलों के एक बयान पर भी इन संवैधानिक दफ्तरों से नोटिस रवाना हो जाते हैं, और अफसरों को चेतावनी जारी हो जाती है। देश का सुप्रीम कोर्ट अगर इस हकीकत को नहीं देख रहा है, तो वह भी सत्ता की साजिश में एक मौन भागीदार है। ऐसी सभी जगहों पर मनोनयन को राजनीतिक दलों और सरकारों के एकाधिकार से बाहर निकालने की जरूरत है, और नाकामयाब राजनेताओं को इन कुर्सियों पर बिठाकर इनकी संवैधानिक संभावनाओं को खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सत्ता का इस तरह तथाकथित संवैधानिक विस्तार इन संस्थाओं के न रहने से भी अधिक बुरी बात है, और सुप्रीम कोर्ट इन खतरों को न समझ सके, ऐसा भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की मर्जी से परे की एक कॉलेजियम व्यवस्था है, तो नागरिक अधिकारों से जुड़े संवैधानिक आयोगों के लिए भी एक पारदर्शी, और गैरसरकारी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसके बिना देश और इसके किसी प्रदेश में जनता को संवैधानिक हिफाजत नहीं मिल सकेगी। आज अगर देश में कोई ईमानदार संवैधानिक मानवाधिकार संस्था होती, तो किसी प्रदेश में ऐसी बुलडोजरी-मनमानी नहीं हो पाती। जनता के बीच से भी ऐसा जनमत उठ खड़ा होने की जरूरत है जो कि राजनीतिक मनोनयन खत्म करने की बात करे। देखते हैं देश का जनमत पांच साल पूरे होने के पहले भी जागता है, या कुंभकरण का बड़ा भाई बनकर सोए रहता है।

राहुल को मिली सजा के दिन, 24 मार्च को छपा संपादकीय

राहुल गांधी के बयान पर अदालत का फैसला अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह बहस तो ऊपरी अदालत से इसके खिलाफ होने जा रही अपील के आने तक चल सकती है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। हिन्दुस्तानी राजनीति में राहुल का यह बयान अगर दो बरस कैद के लायक है, तो राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों नेताओं को बाकी तमाम जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। यह अलग बात है कि अधिक पार्टियां या नेता राजनीतिक और चुनावी बयानों को लेकर इस हद तक नहीं जाते हैं कि वे विपक्षी या विरोधी को कैद दिलवा दी जाए। लेकिन भाजपा और उसके नेता आज जिस आक्रामकता के साथ काम कर रहे हैं, और कांग्रेस और राहुल गांधी से उनके रिश्ते जितने खराब चल रहे हैं, उसके चलते हुए एक चुनावी बयान को यहां तक पहुंचाया गया है। हालत यह है कि जिस आम आदमी पार्टी की सरकार के दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी पर भी कांग्रेस ने मुंह नहीं खोला था, उसके नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं, और विपक्षी नेताओं को इस तरह अदालतों में घसीटने के खिलाफ उन्होंने कुछ घंटों के भीतर ही बयान दिया है। और यह बात जाहिर है कि किसी भी राज्य की सरकार, वहां के नेता स्थानीय छोटी अदालतों में ऐसे मामले लगाकर विरोधी को कैद दिलवाने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि छोटी अदालत का नजरिया किसी मुकदमे में संवैधानिक व्याख्या का नहीं रहता, वे आमतौर पर बहुत सीमित दायरे में सोचती हैं, और बात-बात में सजा देती हैं। छोटी अदालतों से सुनाई गई अधिकतर सजा हाईकोर्ट तक जाकर खारिज भी हो जाती हैं। राहुल के मामले में भी यही होने की उम्मीद है, और इस बीच यह भी सोचने की जरूरत है कि अगर हर नेता को इस तरह अदालत में घसीटा गया, तो कितने लोग बाहर रह जाएंगे?

अभी-अभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कुछ बरस पहले का एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वे संसद में रेणुका चौधरी की हॅंसी की तुलना रामायण की एक हॅंसी से करते हैं कि रामायण के बाद वैसी हॅंसी अभी सुनाई पड़ी है। यह बात सबको मालूम है कि रामायण में शूर्पनखा की राक्षसी हॅंसी का ही उल्लेख है। इसके अलावा भी नरेन्द्र मोदी कभी शशि थरूर के संदर्भ में सौ करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते आए हैं, कभी सोनिया गांधी के संदर्भ में जर्सी गाय, और राहुल के संदर्भ में हाईब्रीड बछड़ा, राजीव गांधी के संदर्भ में करप्ट नंबर-1, जैसी बहुत सी सार्वजनिक टिप्पणियां उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, और यह हाल कई पार्टियों के बहुत से नेताओं का रहते ही आया है। अभी-अभी महाराष्ट्र में विधानसभा में एक निर्दलीय विधायक बच्चू कड़ू ने यह प्रस्ताव रखा था कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर काबू करने के लिए इन्हें असम भेजा जाए क्योंकि इस पूर्वोत्तर राज्य में स्थानीय लोग कुत्ते खा जाते हैं। इस बात को लेकर असम के मुख्यमंत्री भारी खफा हैं, और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह बयान वापिस लेने और माफी मांगने को कहा है। असम की विधानसभा में इसे लेकर खूब हंगामा हुआ, और यह मांग की गई कि महाराष्ट्र के इस विधायक को सदन में बुलाया जाए, और माफी मंगवाई जाए। लोगों को याद होगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में विपक्ष ने लगातार-गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, का नारा लगाया था, जो पूरे चुनाव में चलते रहा। राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव में कहे गए एक वाक्य पर उन्हें गुजरात की एक अदालत से यह सजा हुई है, और उसमें राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। जाहिर है कि वे नीरव मोदी, ललित मोदी के साथ-साथ नरेन्द्र मोदी की तरफ भी इशारा कर रहे थे, क्योंकि सार्वजनिक राजनीति में इतनी मासूमियत की छूट तो दी नहीं जा सकती कि वे सिर्फ नीरव और ललित की बात कर रहे थे। ऐसे अनगिनत बयान हैं। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान जिसमें उन्होंने सार्वजनिक सभा के मंच से गोली मारो सालों को किस्म का नारा लगाकर एक समुदाय की तरफ इशारा किया था, और जब मामला अदालत पहुंचा तो जज का विश्लेषण था कि चूंकि उन्होंने हॅंसते-हॅंसते यह बात कही थी, तो इसे हिंसा के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता। हिन्दुस्तान में पिछले बरसों में दर्जनों सांसदों और सैकड़ों विधायकों ने, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों सहित अंधाधुंध हिंसक बयान दिए हैं जिनमें साम्प्रदायिक नफरत और हिंसा के फतवे रहे हैं। लेकिन किसी अदालत से उन्हें कोई सजा नहीं हुई क्योंकि राजनीतिक बयानों की राजनीतिक प्रतिक्रिया को काफी मान लिया गया था। किसी धर्म या समुदाय के सफाए के बयानों पर अगर अदालत का रूख किया जाता, तो उनके मुकाबले तो राहुल का बयान कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस अदालत में जो मामला जाता है, वह अदालत तो उसी की सुनवाई करती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जरूर कई मामलों को जोड़ सकते हैं, लेकिन छोटी अदालतें एक व्यापक नजरिया नहीं अपना सकतीं।

राजनीति में ओछी बातें भी बंद होना चाहिए, और बिना बात के बतंगड़ भी। आज अगर भाजपा विरोधी दूसरी पार्टियां चाहें तो अलग-अलग लोगों से और अलग-अलग समुदायों से बहुत से भाजपा नेताओं के खिलाफ अदालतों में उनके बयानों को लेकर मुकदमे दर्ज करवाए जा सकते हैं, इनसे हो सकता है कि लोग कुछ और सम्हलकर बोलने लगें, लेकिन लोकतंत्र में हर बात के लिए अदालत का रूख ठीक नहीं है। हो सके तो सार्वजनिक जीवन की बातों को जवाबी बातों से ही निपटाना चाहिए। फिर भी अगर कुछ लोग अधिक ही हिंसा और नफरत की बात करते हैं तो उनके खिलाफ जरूर अदालत जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता भाजपा के नेताओं के खिलाफ अब अधिक चौकन्ने रह सकते हैं कि अदालत तक जाने का हक सिर्फ गुजरात के एक मोदी सरनेम वाले विधायक का नहीं है, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी है। और ऐसे मुकदमों का सैलाब लाने के लिए रोज ही खबरों की कतरनें, और वीडियो मौजूद हो रहे हैं।

मोदी सरकार के तहत जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में तैनात किए गए राज्यपाल, सतपाल मलिक ने अभी फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अगले चुनाव में भाजपा की तैयारी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और यह आशंका जाहिर की है कि मोदी अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की बहुत सी बातें कही हैं, और मोदी के 9 बरसों के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखें, तो सतपाल मलिक जितनी, और उतनी गंभीर बातें विपक्ष ने मिलकर भी नहीं कही थीं। उन्होंने पुलवामा के हमलों को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार की तरफ से उन्हें श्रीनगर के राजभवन में रहते हुए यह कहा गया था कि इस मुद्दे को न छेड़ें, इसकी तोहमत पाकिस्तान पर जा रही है। ये तमाम बातें बहुत ही गंभीर हैं, और सतपाल मलिक से चूक से निकल गई हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने बार-बार, दर्जनों कैमरों के सामने इन आरोपों को दुहराया है। साथ ही वे जम्मू-कश्मीर राजभवन के वक्त के एक मामले को लेकर सीबीआई की पूछताछ में गवाह भी हैं।

ऐसी हालत में लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? और हम यह सवाल सतपाल मलिक को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम ‘ऐसी हालत’ को लेकर यह सवाल कर रहे हैं जो कि देश में कहीं भी लागू होता है, किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार, जज, राज्यपाल, दूसरे संवैधानिक ओहदों पर बैठे लोगों पर भी। इनसे जुड़े हुए कोई विवाद जब सामने आते हैं, और वे सीधे-सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े रहते हैं, तो मामूली पुलिसिया जांच से परे और क्या होना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र तो किसी भी एक व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, और उसे बचाने के लिए कितने भी लोगों को अग्निपरीक्षा से गुजारा जा सकता है। एक जांच और एक पूछताछ को बहुत बुरा भी नहीं मानना चाहिए, और यह पूछताछ कई किस्म से हो सकती है, हिन्दुस्तानी कानून के तहत जितने किस्म की पूछताछ की इजाजत है, उनमें से किसी भी किस्म से यह पूछताछ हो सकती है, और होनी चाहिए। जब देश की बात आती है, तो ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनकर सामने आना चाहिए, और अपनी कुर्सी से जुड़ी जिम्मेदारियों से जुड़े सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए।

सतपाल मलिक एक शहीद की तरह इतनी बातें कर रहे हैं, जो कि उनके लिए खतरा साबित हो सकती हैं। ऐसे में देश में एक सवैधानिक व्यवस्था की जरूरत है कि एक दर्जे से ऊपर के ओहदों पर बैठे हुए लोगों का लाईडिटेक्टर टेस्ट हो सके, नार्को टेस्ट हो सके। इस बात को इन कुर्सियों के साथ एक अनिवार्य शर्त की तरह जोडऩा चाहिए, जिस तरह कि एक संवैधानिक शपथ इन कुर्सियों को देते हुए दिलवाई जाती है। सरकार में काम तो चपरासी से लेकर कोटवार तक, और पटवारी से लेकर बाबू तक, कई दर्जे के लोग करते हैं, लेकिन इनमें से हर किसी को संविधान की शपथ तो नहीं दिलाई जाती है, जबकि काम तो ये तमाम लोग संविधान के मुताबिक ही करते हैं। ऐसे में यह याद रखने की जरूरत है कि जिन कुर्सियों को संविधान की शपथ के लायक समझा जाता है, उन कुर्सियों की नाजुक जानकारी पाने का हक इस देश को होना चाहिए, और इसीलिए संविधान की शपथ के साथ ही यह शपथ भी दिलवाई जानी चाहिए कि जरूरत पडऩे पर, उनके ओहदे से जुड़ी हुई तमाम बातों के लिए उनका किसी भी तरह का बयान लिया जा सके, नार्को टेस्ट भी करवाया जा सके।

इस देश और इसके प्रदेशों की हिफाजत के लिए यह जरूरी है कि शपथ वाले नेताओं और बड़े अफसरों की ऐसी जांच का अधिकार जांच एजेंसियों के पास रहे। और वे कामकाज से संबंधित पूछताछ किसी भी तरीके से कर सके। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि देश के तमाम ओहदों पर बैठने वाले लोगों को कभी न कभी गंभीर आरोप झेलने पड़ते हैं, और हिन्दुस्तान कोई ब्रिटेन जैसा लोकतंत्र तो है नहीं जहां प्रधानमंत्री निवास पर लॉकडाउन के बीच हुई एक छोटी सी दावत पर भी पुलिस वहां घुसकर जांच कर सके, जुर्माना लगा सके, और आखिर में जाकर प्रधानमंत्री को हटना पड़े, संसद से भी इस्तीफा देना पड़े। वैसे लोकतंत्र अलग देशों में हैं, हिन्दुस्तान में तो बड़े-बड़े लोग जब अदालती कटघरों तक पहुंच भी जाते हैं, तो वे पेशेवर छोटे-छोटे मुजरिमों की तरह कटघरे में अपने बचाव की तरकीबें आजमाते दिखते हैं, कानून के किसी भी हद तक बेजा इस्तेमाल करते दिखते हैं। इसलिए देश के बड़े नेताओं, अफसरों, और जजों, दूसरे संवैधानिक पदों की शपथ लेने वाले लोगों से देश इतनी कुर्बानी की उम्मीद तो करता ही है कि अगर गंभीर मामले हों, तो उन्हें किसी भी तरह की पूछताछ की मंजूरी पहले ही देनी चाहिए। कुछ साफ-साफ कहें तो आज सतपाल मलिक को ऐसी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी जांच एजेंसी उनके आरोपों को अपने दायरे का पाती हैं, उसे सतपाल मलिक का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर उसमें उनके बयान कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हैं, तो उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए।

हमारी यह राय न सिर्फ सतपाल मलिक और नरेन्द्र मोदी को लेकर है, बल्कि किसी भी तरह का शक होने पर, खुले आरोप लगने पर ऐसी जांच होनी ही चाहिए। आज देश की जनता के बीच यह धारणा बनी हुई है कि देश-प्रदेश की जांच एजेंसियां, प्रदेशों की पुलिस, ये सब सत्ता के साथ गिरोहबंदी करके काम करती हैं, और मिलजुलकर जुर्म करती हैं। लोगों का पक्का भरोसा है कि देश की अदालतें बेअसर हैं, और वक्त रहते किसी इंसाफ, किसी को सजा की कोई गुंजाइश इस लोकतंत्र में नहीं रह गई है। और यह तो सबका आम तजुर्बा है कि तरह-तरह के मुजरिम देश की हर दर्जे की कुर्सी पर पूरी जिंदगी कायम रह सकते हैं, और पूरी जिंदगी बचे हुए भी रह सकते हैं, और सत्ता की ताकत से उसी किस्म का जुर्म जारी भी रख सकते हैं। जब लोकतंत्र इतना बदहाल हो चुका हो, तो देश के बड़े-बड़े ओहदों से कुछ त्याग की उम्मीद करना नाजायज नहीं है। संविधान की शपथ के साथ ही नार्को की इजाजत पर भी दस्तखत होना चाहिए, तभी जाकर इस देश में ताकतवर के मुजरिम बने रहने, और संवैधानिक-सत्ता पर भी बने रहने की जुड़वां आशंका खत्म हो सकेगी। आप यह कल्पना करके देखें कि किस-किस बड़े व्यक्ति से नार्को टेस्ट में क्या-क्या पूछा जा सकता है, और उससे कौन-कौन से भांडाफोड़ हो सकते हैं!

कल इस अखबार के पहले पन्ने से शुरू विशेष संपादकीय ने कई लोगों को छुआ, और कई लोगों को रगड़ा। नफरत के खिलाफ जब भी कुछ लिखा जाए, बहुत से लोगों को वह उन पर, उनके जैसे और लोगों पर, उनके नेता और उनकी सोच पर हमला लगता है। और इसके जवाब में वे अपने मोबाइल फोन पर इकट्ठा झूठ को भेजने लगते हैं, और चुनौती देने लगते हैं कि हिम्मत है तो इस पर लिखकर दिखाओ। इस अखबार को मिले ऐसे कई वीडियो परखने की कोशिश की गई, और जब उन जगहों, प्रदेशों, और तारीखों पर वैसी किसी घटना के समाचार कहीं भी नहीं मिले, तो ऐसी वीडियो-चुनौतियां भेजने वालों से पूछा गया कि इस वीडियो और उसके साथ लिखी गई बातों का सुबूत क्या है, वह कहां से मिला? सुबह खासा वक्त लगाकर इस अखबार ने ऐसे बहुत से लोगों को जवाब दिए, कुछ को फोन किया, कुछ लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो में साथ में जिस नेता की फोटो लगाकर रखी है, देश के जिस तिरंगे झंडे की फोटो लगाकर रखी है, भेजा गया हिंसक और भडक़ाऊ झूठ उनकी भी बेइज्जती है, और देश के कानून के हिसाब से एक बड़ा जुर्म भी है। यह अखबार अगर ऐसे वीडियो भेजने वालों के नाम सहित पुलिस को दे दे, तो हो सकता है कि किसी पार्टी की सरकार के तहत काम करने वाली पुलिस जुर्म दर्ज भी कर ले। लेकिन हम एक अखबार की हैसियत से अपने को मिली जानकारी का स्वागत करते हैं, फिर चाहे वह झूठी अफवाह ही क्यों न हो, और उसके बाद इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि उसकी सच्चाई को परखें। ऐसे एक व्यक्ति को सुबह उसकी गलती बताई गई, तो उसके पास अपने बचाव में बड़ा मजबूत तर्क था कि उसके मोबाइल पर ऐसे सौ वीडियो और भी हैं। उसके भेजे वीडियो में एक धर्मस्थल के पीछे कहीं उठता धुआं दिख रहा था, और कैमरे के पीछे से सिर्फ आवाज आ रही थी कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे एक समुदाय के तीन लोगों को जिंदा जला दिया है। इस व्यक्ति का भेजा दूसरा वीडियो भी उसी पार्टी की सरकार के एक दूसरे प्रदेश का था कि वहां प्रदेश की सबसे बड़ी धर्मनगरी में एक समुदाय की भीड़ ने दूसरे समुदाय के नौजवान को पीट-पीटकर मार डाला। वीडियो में इसका सुबूत इतना ही था कि एक समुदाय के दिखते कुछ लोग अपने ही सरीखे रंग के कपड़े पहने हुए एक किसी को पीट रहे हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। इस अखबार के संपादक ने समय निकालकर ऐसे कुछ लोगों को फोन किया, और कहा कि आपने इन पर लिखने की चुनौती दी है, तो कृपया इनकी सच्चाई के सुबूत, या घटना की कोई जानकारी ही भेज दें, ताकि आपकी फरमाईश पूरी का जा सके। उनके पास इनके जवाब में सौ-पचास और वीडियो होने के तर्क थे, उनकी अपनी ही पार्टी के राज वाले प्रदेशों में कानून व्यवस्था इतनी बर्बाद होने की बदनामी की परवाह भी नहीं थी। इस अखबार ने उन्हें याद दिलाया कि वे अपनी ही पार्टी के प्रदेशों में, अपने ही धर्म के लोगों के ऐसे मारे जाने के झूठ फैलाकर अपने ही लोगों की बदनामी कर रहे हैं, और सजा के लायक जुर्म तो कर ही रहे हैं।

आज सोशल मीडिया और मैसेंजर सर्विसों की मेहरबानी से अगर आपके पास हर लहर झूठ का ऐसा जहरीला कचरा लाकर किनारे पटक रही है, तो इसका एक छोटा सा जवाब जरूर भेजें, और पूछें कि ऐसी फोटो, जानकारी, खबर, या ऐसे वीडियो का सोर्स बताएं। अगर उनके पास सोर्स नहीं हैं, तो उन्हें एक शुभचिंतक की तरह याद दिलाएं कि वे एक बड़ा जुर्म कर रहे हैं, और अगर उनके भेजे ऐसे हिंसक और नफरती झूठ कहीं पुलिस तक पहुंच जाएंगे, तो इसके साइबर-सुबूत जुटाना पुलिस के लिए पल भर का काम होगा, और फिर जब उनके मोबाइल या कम्प्यूटर जब्त होंगे, तो फिर बहुत से नग्न और अश्लील राज भी सामने आ जाने का खतरा रहेगा। इसलिए आपको झूठ भेजने वाले लोगों को, आपको अपनी नफरत में लपेटकर हिंसा के लिए उकसाने वाले लोगों को सही राह पर लाईए। सिर्फ उनका भेजा देखकर उसे मिटा देना काफी नहीं है, उनसे सवाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है, और ऐसी गंभीर हिंसक बातों का सच जानना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप अपने आसपास के, नफरत के शौकीन लोगों को सही राह नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है कि एक दिन उनकी जमानत लेने के लिए आप कोर्ट में खड़े हों, और वह आपके लिए भी महंगा पड़ेगा। हो सकता है कि उनके घरवालों की देखरेख की जिम्मेदारी भी आप पर आ जाए, और यह भी हो सकता है कि पुलिस जांच में आपके और उनके बीच की कुछ वयस्क चीजों का लेन-देन भी पुलिस के हाथ लग जाए। इसलिए संपर्क के अपने दायरे को साफ-सुथरा रखना आपकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, और इसके लिए भारत को स्वच्छ रखने जैसे किसी पांचसाला जलसे की जरूरत भी नहीं है, अपने आसपास के लोगों की सोच को साफ करते चलें, क्योंकि आपके दायरे के लोगों के परिवार भी आपके परिवार के संपर्क के हो सकते हैं, और हो सकता है कि उनका परिवार उनकी नफरत से रंगा हुआ हो, और उनसे नफरत का कुछ हिस्सा आपके परिवार तक भी पहुंच जाए। इसलिए झूठ, नफरत, और हिंसा को जड़ से ही खत्म करने में समझदारी होती है।

एक छोटा सा सवाल किसी झूठ को असीमित आगे बढऩे से रोक सकता है, और वह सवाल है कि इसका सोर्स क्या है, इसकी सच्चाई का सुबूत क्या है? और हमको पूरा भरोसा है कि अगर आपके पास हमारे लिखे को पढऩे का वक्त है, तो कोई प्रधानमंत्री आपके दोस्त नहीं होंगे, और आपके पूछे सवाल का उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। इसलिए सवाल जरूर पूछिए। सवाल पूछना सिर्फ अखबारनवीसों का हक नहीं है, हर ऐसे किसी का हक है जिसका दूसरों से संपर्क है। अगर आप समाज का हिस्सा हैं, तो आपको मिलने वाली जानकारी की बुनियाद मालूम करने का आपको हक है। थोड़ी-थोड़ी सी कोशिश झूठ को आगे बढऩे से रोक सकती है, और झूठ को आगे बढ़ाने वाले को भी रोक सकती है। महज यह काफी नहीं है कि आप झूठ आगे न बढ़ाएं, यह भी जरूरी है कि आप अपने तक आने वाले झूठ भेजने वालों को आईना दिखाएं। ऐसा करके देखिए, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और बेहतर दुनिया छोडक़र जाएंगे, वरना आपके आसपास के अतिसक्रिय, अतिउत्साही, नफरतजीवी लोग हिंसा का ऐसा सैलाब फैलाकर रखेेंगे कि जिसमें आपकी बेकसूर और मासूम अगली पीढ़ी का लहू भी जाने किस दिन बिखर जाएगा, और आपकी विरासत और वसीयत उनको बचा नहीं सकेगी। इसलिए न सिर्फ एक मजबूत मकान छोडक़र जाना जरूरी है, बल्कि उस मकान के आसपास आगजनी न होती रहे, इसकी गारंटी करके जाना भी जरूरी है। वरना ट्रेनों के बेकसूर मुसाफिर, विस्फोट की भीड़ में फंसे लोग, आगजनी में घिरी दुकानें, और पड़ोस के मकानों संग जलते घर, इनमें से अधिकतर बेकसूर रहते हैं। इसलिए आपका बेकसूर होना काफी नहीं है, आसपास के दायरे को कुसूर से बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगला वीडियो आए, तो इन पैमानों पर उसे तौलें।

पर्दा एकदम से हट गया है, और मुल्क नंगा हो गया। इसके लिए किसी को मणिपुर जाकर वहां की हकीकत को हजारवीं बार दुहराना भी नहीं पड़ा, यह काम घर बैठे हो गया, वैसे संसद से दिल्ली में मिले घर को छोडक़र विपक्ष के सांसद मणिपुर होकर लौट आए, और दहले हुए दिल के साथ बैठे ही थे कि एक ट्रेन की खबर आ गई। रेलवे की हिफाजत के लिए बनी हथियारबंद पुलिस, आरपीएफ, के एक सिपाही ने अपने सीनियर एएसआई को ट्रेन में ड्यूटी के दौरान गोली मार दी, और इसके बाद एक दूसरे डिब्बे में जाकर उसने सफर कर रहे तीन मुस्लिम मुसाफिरों को छांटकर गोली मारी। देश के एक बड़े अखबार भास्कर की खबर के मुताबिक इस सिपाही ने मुस्लिमों को लेकर कोई टिप्पणी की थी जिसका एएसआई ने विरोध किया था, और इसी बात पर उसने अपने सीनियर को मार डाला, इसके बाद दूसरे डिब्बे में जाकर न सिर्फ तीन छांटे हुए मुस्लिम मुसाफिरों को मारा, बल्कि उनकी लाश पर खड़े रहकर बंदूक हाथ में लिए हुए उसने बहुत से मोबाइल कैमरों के बीच एक भाषण भी दिया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमान की बातें कहीं, और कुछ धुंधली आवाज में इस वीडियो में सुनाई पड़ता है कि वह इन लोगों के पाकिस्तान से ऑपरेट होने की कोई बात कह रहा है, और अगर हिन्दुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देने की बात भी कह रहा है। ऐसी खुली हत्या, खुली नफरत, और मोदी-योगी के समर्थन के खुले फतवे को देख-सुनकर सोशल मीडिया पर हक्का-बक्का लोग यह सवाल कर रहे हैं कि देश में आज मुस्लिमों के खिलाफ नफरत जितनी फैला दी गई है, यह उसी का नतीजा है कि सबसे छोटा हथियारबंद कर्मचारी भी ट्रेन में छांटकर मुस्लिमों को मार रहा है, और वहीं पर मोदी-योगी का प्रचार कर रहा है। फिर मानो यह घटना भी काफी नहीं थी तो कल शाम होते-होते हरियाणा के नूंह में हिन्दू-मुस्लिमों के बीच बड़ा साम्प्रदायिक तनाव हो गया है, अब तक चार मौतें हो चुकी हैं, कफ्र्यू लगा हुआ है, और मानो इसी के असर में हरियाणा के गुरूग्राम में कल पुलिस के दिलाए गए भरोसे के बाद भी एक मस्जिद को जला दिया गया, और उसका ईमाम जिंदा जल मरा।

हरियाणा के जिस नूंह में कल विश्व हिन्दू परिषद दस-बीस हजार लोगों की एक कलश यात्रा निकालने जा रही थी, उसके बारे में मुस्लिमों की हत्या के एक अभियुक्त, गौ-गुंडे मोनू मनेसर की तरफ से एक वीडियो फैल रहा था कि वह इस यात्रा में शामिल होने अपने साथियों के साथ पहुंच रहा है। मोनू मनेसर नाम का फरवरी से फरार यह अभियुक्त दो मुस्लिम युवकों को गाड़ी में ही जलाकर मार डालने के मुकदमे में फरार है, और अब वह अपना वीडियो जारी करके मुस्लिम बहुल इस शहर-कस्बे में वीएचपी की रैली में पहुंचने का दंभ भर रहा था। इसके अलावा भी वीएचपी-बजरंगदल के लोगों ने सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ वीडियो फैलाने का काम किया था जिससे इस पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ था। कहने के लिए हरियाणा सरकार ने मोनू मनेसर के वीडियो के बाद उसे गिरफ्तार करने पुलिस को नूंह भेजने की बात कही थी, लेकिन यह बात साफ है कि हरियाणा के गौ-गुंडे, गौरक्षकों के नाम पर सरकार और पुलिस की मेहरबानी से ही हिंसा का साम्राज्य चलाते हैं। उसी साम्राज्य ने कल साम्प्रदायिक तनाव को इस हद तक फैलाया कि वह सडक़ों पर हिंसा की शक्ल में सामने आया। देश के एक बड़े टीवी चैनल आज तक के कैमरों ने बजरंगदल की भीड़ का जीवंत प्रसारण किया है जिसमें उसके लोग ऑटोमेटिक रायफल, और दूसरे हथियार लेकर चलते दिख रहे हैं, और यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होते दिख रहा है।

विपक्ष अब तक मणिपुर के नस्लीय खात्मे के मुद्दे को लेकर ही केन्द्र सरकार से जूझ रहा था, अब इतने और मुद्दे कल ही सामने आ गए कि मणिपुर समाचार बुलेटिनों के बाहर हो गया है। लेकिन एक बात साफ है कि ट्रेन में सिपाही के किए कत्ल हो, या कि हरियाणा में खड़ा हुआ यह साम्प्रदायिक तनाव, यह सब देश में मुस्लिमों के खिलाफ बनाए जा रहे एक माहौल का नतीजा है। अब अगर यह देखें कि इस देश में पुलिस और तरह-तरह के दूसरे सुरक्षाबलों के लोगों के पास जो दसियों लाख बंदूकें हैं, ऑटोमेटिक हथियार हैं, उनमें से कुछ और के दिमाग में अगर इस नफरत की वजह से धर्म या राष्ट्र का उन्माद हावी हो जाता है, तो उनमें से एक-एक बंदूकबाज दर्जनों लाशें गिरा सकता है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सुरक्षित समझी जाने वाली भारतीय रेल में मुसाफिरों को सुरक्षाकर्मी ही धर्म के आधार पर छांटकर इस तरह से मार डाले। इसके आसपास की एक-दो मिसालें जरूर हैं जब खालिस्तानी आतंकी कहीं-कहीं पर मुसाफिरों को बसों और ट्रेन से धर्म के आधार पर छांटकर उतारते थे, और गोलियों से भून डालते थे। सुरक्षाकर्मी ही हत्या कर दें, इसकी भी सबसे बड़ी मिसाल ऐसे ही खालिस्तानी असर में हुई थी जब ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उन्हें मार डाला था। लेकिन ऐसी गिनी-चुनी घटनाओं से परे लोग हिन्दुस्तानी ट्रेन को सुरक्षित मानते थे जिसने लोगों के बीच धर्म और जाति के भेदभाव को पिछले 75 बरसों में बहुत हद तक तोड़ा था, और लोगों को हर धर्म और जाति के लोगों के साथ बैठकर लंबा सफर करना पड़ता था, अगल-बगल खाना भी पड़ता था, और जरूरत पर मदद लेनी-देनी भी पड़ती थी। हिन्दुस्तानी रेल सामाजिक एकता की एक बड़ी जगह रहती आई थी, और उस गौरवशाली इतिहास को मुस्लिमों के खिलाफ फैलाई गई नफरत ने कल इस तरह बर्बाद किया है। अब सवाल यह उठता है कि ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को हवाई अड्डों की तरह की हिफाजत तो रहती नहीं है, और लोग अपनी धार्मिक पहचान को छिपाए बिना सफर करते हैं। लोगों का पहरावा उनका धर्म बता देता है, तीर्थयात्रा से लेकर शादी-ब्याह तक किसी मकसद का सफर भी लोगों की जात, धर्म की शिनाख्त करा देता है। ऐसे में अगर सुरक्षा कर्मचारियों के बीच धर्मान्धता, और धार्मिक नफरत, राजनीतिक मूर्ति पूजा, और राष्ट्रवाद का उन्माद हावी होते चलेगा, तो निहत्थे मुसाफिरों के बगल से निकलने वाले ऐसे दसियों हजार सुरक्षाकर्मी हर पल भारतीय रेलगाडिय़ों पर सवार रहते हैं, और क्या दुनिया की कोई भी ताकत उन पर काबू कर सकती है?

बहुत मुश्किल से पौन सदी में हिन्दुस्तान के लोगों ने दूसरे धर्म और दूसरी जाति के लोगों को कुछ हद तक बर्दाश्त करना सीखा था, लोग दूसरे को मारे बिना भी खुद जी पा रहे थे, लेकिन पिछले दस बरस से पौन सदी की उस मेहनत पर पानी फेर दिया। हिन्दुस्तानी इंसानों के भीतर की हिंसा को किसी तरह घटाया गया था, उनमें सहअस्तित्व की एक समझ विकसित की गई थी, वह सब नाली में बह गई। मणिपुर को लेकर फिक्र एक किनारे चली गई, और रेल मुसाफिरों को लेकर यह एक अभूतपूर्व खतरा देश में हर दिन सफर करने वाले दसियों लाख लोगों पर मंडराने लगा है, हरियाणा का साम्प्रदायिक तनाव एक बार फिर यह बता रहा है कि साम्प्रदायिक ताकतें किस हद तक बेकाबू हैं, और किस हद तक सरकार या सरकारें उनके साथ हैं। हिन्दुस्तान में आज जिन सत्तारूढ़ ताकतों को यह लग रहा होगा कि साम्प्रदायिक तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण से लगातार कितने भी चुनाव जीते जा सकते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का इतिहास दर्जनों चुनावों के बाद भी दर्ज होते रहेगा, और किस सत्ता या संगठन ने किस तरह से, किस कीमत पर चुनाव जीते, यह बात भी अच्छी तरह दर्ज होती रहेगी। आज देश के हालात बारूद के ढेर के पास तक चिंगारी के पहुंच जाने के हैं। अगर देश की पुलिस और सुरक्षाबल धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता की शिकार होकर अपने कारतूसों का इस्तेमाल चुनिंदा निशानों पर करने लगेंगे, तो कारतूस शायद 140 करोड़ से ज्यादा ही मौजूद होंगे।

इस वक्त पाकिस्तान के शायर जौन एलिया का लिखा याद आता है- अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है...

पाकिस्तान में कल एक बड़ी आतंकी हिंसा हुई, और जेयूआईएफ नाम के राजनीतिक संगठन की रैली में एक धमाका हुआ जिसमें 44 मौतें हो चुकी हैं, और सौ से अधिक लोग जख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें किसी आत्मघाती हमलावर होने का संकेत मिल रहा है। यह धमाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश में हुआ जिसकी सरहद अफगानिस्तान से लगती है। जमीयत उलेमा ए इस्लाम फज्ल (जेयूआई-एफ) नाम का यह संगठन सुन्नी मुस्लिमों का है, और बड़ी संख्या में मदरसे और मस्जिद चलाता है। यह चुनाव भी लड़ता है, और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। हाल के चुनावों में उसने खासी सीटें भी जीती हुई हैं, और अपने किस्म के एक दूसरे संगठन के साथ उसकी तनातनी चलती रहती है। दोनों ही संगठन अपने अधिक इस्लामी होने का दावा करते रहते हैं, और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे इस्लाम के तहत शरीयत को अधिक कड़ाई से लागू करते हैं। ऐसे में अभी यह साफ नहीं है कि इस हमले के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार में जेयूआई-एफ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले पर कहा है कि पाकिस्तान विरोधी तत्व देश के भीतर अराजकता फैलाना चाहते हैं। आतंकवादियों ने उन लोगों को निशाना बनाया है जो धर्म और देश के बारे में बात करते हैं। पुलिस ने भी यह कहा है कि इस पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने के लिए यह विस्फोट किया गया था। एक दूसरी खबर बताती है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर वापिसी की बात से पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। जनवरी में एक आत्मघाती हमलावर ने नमाज के दौरान मस्जिद में खुद को विस्फोट से उड़ा दिया था जिसमें 101 मौतें हुई थीं। फरवरी में करांची पुलिस प्रमुख के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था, और कई लोग मारे गए थे।

अब पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इसलिए जाहिर है कि वहां धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टियों का बोलबाला हो सकता है, और बाकी पार्टियां भी धर्म को अहमियत दिए बिना नहीं चल सकतीं। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र और संविधान पर मजहब हावी है, और लगे हुए अफगानिस्तान में सबसे कट्टर तालिबानो की सत्ता पर वापिसी से पाकिस्तानी जमीन पर भी पाकिस्तानी-तालिबानियों को नई ताकत मिली है, और अफगान-तालिबान पाकिस्तान के घरेलू मामलों में एक किस्म की दखल रखने लगे हैं। पड़ोसी दखल के बिना भी पाकिस्तान धर्म से इतना लदा हुआ देश है कि जब वहां की धर्मान्ध भीड़ किसी भी बेकसूर को ईशनिंदा की तोहमत के साथ पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर मार डालती है, तो भी वहां का कानून कुछ नहीं कर सकता। लोगों को याद होगा कि किस तरह आज से बारह बरस पहले वहां के पहले ईसाई केन्द्रीय मंत्री शहबाज भट्टी को ईसाई होने की वजह से कट्टरपंथियों ने ईशनिंदा की तोहमत लगाते हुए मार डाला था। पाकिस्तानी तालिबानियों ने भट्टी को इसलिए मार डाला कि वे पाकिस्तान के ईशनिंदा-कानूनों के विरोधी थे। धर्म से लदे हुए इस देश में धर्म अपनी सबसे हिंसक शक्ल दिखाता है, और इसने न सिर्फ जम्हूरियत (लोकतंत्र) को कुचलकर रख दिया है, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। पाकिस्तान की आज की बदहाली में उसके धार्मिक बोझ का बड़ा हाथ है।

ऐसे में दुनिया के जो देश अपने आपको कोई धर्मराष्ट्र बनाने की सोचते हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि लोकतंत्र का धर्म क्या हाल कर सकता है। ऐसा नहीं कि हिन्दुस्तान में धर्म ने लोकतंत्र को अलग-अलग वक्त पर कुचलने की कोशिश न की हो, या कुचला न हो, लेकिन यह देश बहुत बड़ा है, इसमें विविधता है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, और पूरे देश में एक साथ कोई एक धर्म उस तरह से हावी नहीं हो पाया कि वह लोकतंत्र का गला पूरी तरह घोंट डाले। लेकिन भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का फतवा देने वालों को पाकिस्तान का हाल देखना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि वे हिन्दुस्तान को हिन्दू-पाकिस्तान बनाकर कहां पहुंचाएंगे।

अभी कुछ ही समय पहले नेपाल के एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री का एक वीडियो इंटरव्यू सामने आया था जिसमें वे हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र बनाने की कोशिशों पर हैरानी और अफसोस दोनों जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि नेपाल जो कि एक वक्त हिन्दू राष्ट्र था, उसने बड़ी मुश्किल से अपने आपको इस दर्जे से आजाद कराया, और अब वह किसी धर्म का राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान की सारी तरक्की उसकी विविधता पर टिकी हुई है, और जिस दिन यह खत्म हुई उस दिन इसकी आर्थिक तरक्की भी खत्म हो जाएगी। लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमरीका जाने पर वहां के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मौजूदा अमरीकी राष्ट्रपति को मोदी से बातचीत के मुद्दों को लेकर क्या सलाह दी थी। ओबामा ने कहा था कि जो बाइडन को मोदी से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के हाल पर जरूर बात करनी चाहिए। ओबामा की बात मोदी के लिए एक सीधी-सीधी नसीहत थी कि भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी बदहाली में है। इस बात को लेकर मोदी के साथियों ने भारत में ओबामा पर सार्वजनिक हमले किए, और ऐसा करते हुए वे इस बात को भूल गए कि मोदी ने ही ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए कहा था कि वे दोनों दोस्त हैं, और उनके बीच तू-तड़ाक से बातचीत के रिश्ते हैं।

पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि आज की सबसे कामयाब और सबसे उदार शासन व्यवस्था, लोकतंत्र पर जिस देश में भी धर्म हावी होता है, वहां पर लोकतंत्र पर धर्म के सबसे बड़े मुजरिम हावी हो जाते हैं, और लोकतंत्र कुचलकर रह जाता है। भारत से लगा हुआ पाकिस्तान इसकी एक जलती-सुलगती मिसाल है, और भारत के दूसरे तरफ लगे हुए पड़ोसी देश, एक वक्त हिन्दू राष्ट्र रहे हुए, और आज उससे छुटकारा पा चुके नेपाल के एक भूतपूर्व मंत्री की ताजा सलाह भी सामने है। धर्म राजनीति का क्या हाल करता है, लोकतंत्र का क्या हाल करता है, इसे अगर बाकी दुनिया के लोग पाकिस्तान की बदहाली को देखकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वे खुद भी बदहाल होने के ही हकदार रह जाएंगे।

राजस्थान में कल दिल दहलाने वाला एक हादसा हुआ। पाली नाम की जगह में एक दिन में पूरा परिवार तबाह हो गया। जवान बेटी कॉलेज के नाम पर निकली और अंतरजातीय विवाह करके एसपी के दफ्तर पहुंची कि उसने मर्जी से दूसरी जाति के लडक़े से शादी कर ली है, और उसे मां-बाप से जान का खतरा है। वहां बुलाए गए मां-बाप हक्का-बक्का रह गए, और वे रोते हुए बेटी के सामने गिड़गिड़ाने लगे जिसने उन्हें पहचानने से ही इंकार कर दिया। परिवार का बेटा घर छोडक़र चले गया, और मां-बाप ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। अगर बेटा जिंदा लौटकर नहीं आता है, तो एक दिन में परिवार खत्म हो गया। अब तोहमत उस लडक़ी पर आ रही है कि उसने जन्म देने वाले मां-बाप को एक दूसरी जाति के लडक़े के लिए इस तरह खारिज कर दिया। परिवार ने शायद जाति की वजह से होने वाले इतने अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। अब लडक़ी पर एक तोहमत यह भी आ रही है कि वह उसी शहर में रहते हुए मां-बाप के चेहरा भी आखिरी बार देखने नहीं आई।

यह मामला आत्मघाती हद तक पहुंच गया इसलिए खबरों में इस हद तक आया, वरना हिन्दुस्तान में यह बहुत अटपटी बात नहीं है कि बच्चों, खासकर बेटी के दूसरे धर्म, दूसरी जाति, या महज प्रेम विवाह कर लेने से परिवार मरने-मारने पर उतारू हो जाए। फिर ऐसा मारने में पिता, चाचा, भाई सब एक हो जाते हैं, और जेल में जिंदगी गुजारने की कीमत पर भी ऑनरकिलिंग के नाम पर बेटी को या उसके प्रेमी या मर्जी के पति को मार डालते हैं। अधिक मामलों में ऐसा होता है बजाय मां-बाप के खुद जान दे देने के। इस हादसे की खबरों में कहा गया है कि लडक़ी ने मां-बाप को पहचानने से भी इंकार कर दिया। उसके इंकार को भी समझा जा सकता है कि अगर वह मां-बाप को पहचान भी लेती, तो उसका भावनात्मक शोषण करके उसे शादी के इरादे से दूर करने की कोशिश की जाती, या अगर वह शादी कर चुकी होती, तो उसका तलाक करवाने की कोशिश होती। फिर चाहे तलाकशुदा लडक़ी की दुबारा शादी की संभावनाएं सीमित ही क्यों न हो जातीं।

हिन्दुस्तानी समाज धार्मिक नफरत, और जातिवाद के ढांचे में इतनी मजबूती से कैद है कि लोग इससे आजाद होने के बजाय इसकी इज्जत करते हुए जान दे देना या ले लेना बेहतर समझते हैं। जाति व्यवस्था का हिंसक मिजाज लोगों को अपनी खुद की हिंसा को जायज ठहराने का हौसला देता है, और खूनी राह भी दिखाता है। जिन परिवारों में अपनी खुद की पीढ़ी के किसी काम से फख्र करने की कोई बात न हो, जिनके पुरखों ने भी फख्र करने का कोई काम न किया हो, वैसे तमाम लोग भी अपनी जाति के अहंकार में पल भर में कातिल बन जाते हैं, और उनकी जिंदगी में उनकी जाति गर्व का सामान बन जाती है, अपने से नीची या अलग जात के लडक़े से शादी करने वाली लडक़ी को जोड़े में मार डालना उन्हें जायज लगता है। यहां पर यह बात भी समझने की जरूरत है कि जाति और परिवार के गर्व का यह उन्माद सिर्फ लडक़ी के मामले में जागता है, घर का लडक़ा अगर किसी दूसरी जाति की लडक़ी को ब्याह लाए, तो उसके खिलाफ कोई हिंसा सिर नहीं उठाती। भारतीय समाज की यह पितृसत्तात्मक मर्दानगी लड़कियों पर ही कहर बनकर टूटती है। समाज में जितने तरह के आंदोलन किसी प्रेम-संबंध या शादी के खिलाफ दिखते हैं, उनमें से तकरीबन तमाम लडक़ी वालों की तरफ से होते हैं, और लडक़े वालों को तो एक लडक़ी का नफा हो जाना बताया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आई चार बच्चों की मां सीमा हैदर का एक गरीब हिन्दुस्तानी कुंवारे नौजवान की जिंदगी में आना इस नौजवान का हासिल बताया जा रहा है। और हिन्दुस्तान छोडक़र पाकिस्तान जाने वाली अंजू नाम की एक शादीशुदा बच्चों वाली महिला का वहां जाकर एक मुस्लिम से निकाह करना इस्लाम का हासिल बताया जा रहा है, और वहां का कोई कारोबारी उसे एक फ्लैट गिफ्ट कर रहा है, तोहफे में कोई चेक दे रहा है। जिस समाज की लडक़ी या महिला छोडक़र जाती है, उस समाज की इज्जत मिट्टी में मिलती है, यही सामाजिक चलन है। दूसरी तरफ जाति का ढांचा है जो कि लोगों को अपने से जरा नीची समझी जाने वाली जाति में भी प्रेम को बर्दाश्त करने से रोकता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रेम-संबंध ब्राम्हण और दलित के बीच ही होता हो, अधिकतर मामलों में ओबीसी के भीतर की एक जाति की लडक़ी अगर अपने से जरा नीची समझी जाने वाली दूसरी ओबीसी जाति के लडक़े से शादी करती है तो वह भी कत्ल की वजह मुहैया करा देती है।

आज जब दुनिया के सभ्य देश धर्म, जाति, और राष्ट्रीयता से ऊपर उठ चुके हैं, बहुत से देशों में यह भी मुद्दा नहीं रह गया है कि बच्चों को जन्म देने वाली मां शादीशुदा है या नहीं, बहुत से देशों में सेम सेक्स मैरिज कानूनी हो चुकी है, किशोरावस्था में ही मां बनने वाली लड़कियों की भी समाज में कोई बेइज्जती नहीं है, वैसे में हिन्दुस्तान आज जाति व्यवस्था के थोपे गए पूर्वाग्रहों को भी ढो रहा है, और मर्दवादी मानसिकता का शिकार तो वह हमेशा से रहा ही है। आज जवान लडक़े-लड़कियों को मर्जी से शादी का हक देने के बजाय तकरीबन तमाम परिवार उनकी भावनाओं और हसरतों को कुचलकर, उन पर मां-बाप की मर्जी की जिंदगी थोपने पर आमादा रहते हैं। फिर चाहे थोपे गए ऐसे रिश्ते उनकी पूरी जिंदगी के रूख को ही बदलकर क्यों न रख दें, उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं को ही खत्म क्यों न कर दें। फिर अक्सर यह भी देखने में आता है कि लडक़ी को किसी एक रिश्ते से निकालकर उसे किसी स्वजातीय रिश्ते में उलझा देने की हड़बड़ी में मां-बाप कम काबिल लडक़े पर भी समझौता कर लेते हैं। जो देश अपनी नौजवान पीढ़ी की हसरतों को इस तरह कुचलकर उनकी जिंदगी को चटनी सरीखा बनाकर रख देता है, वह देश कभी भी अपनी नई पीढ़ी की पूरी संभावनाओं को नहीं पा सकता।

हिन्दुस्तान में मां-बाप ऑनरकिलिंग से लेकर इस किस्म की खुदकुशी तक, जितने किस्म की हिंसा पर आमादा होते हैं, उससे यही पता लगता है कि मनुवादी जाति व्यवस्था, और हिन्दुस्तान की पुरूष प्रधान, पितृसत्तात्मक व्यवस्था दो किस्म के जहर का मिला हुआ प्याला बन जाती हैं, जिसमें किसी न किसी की मौत तय रहती है, वह इंसानों की रहे, हसरतों की रहे, या सबकी रहे। यह देश बिना किसी असली गौरव के जब तक फर्जी जाति-गौरव, मर्दानगी के गौरव में डूबा रहेगा, तब तब उसकी हिंसा को कम करने का कोई और जरिया नहीं रहेगा। दुनिया के दूसरे देशों में पैदा होने वाले भारतवंशी मां-बाप की औलाद तक पर जिस हिन्दुस्तानी को गर्व होता है, उसे अपने बच्चों की मर्जी से शादी पर गर्व नहीं होता, उस पर वे डूबकर मर जाने को बेहतर समझते हैं। ऐसे देश को दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले का सपना भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो पीढ़ी अपनी हसरत जी नहीं सकती, वह बहुत कुछ कर भी नहीं सकती।

वैसे तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक-दूसरे को बुरा दिखाने का एक मुकाबला चलते ही रहता है जिसके तहत कई बार झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो सेक्स और ड्रग स्कैंडल सामने आया है, उस पर सरकार की तरफ से जांच बैठाई गई है इसलिए उसे सच मानकर हम उस पर यहां लिख रहे हैं। अभी वहां यूनिवर्सिटी के एक बड़े अफसर को एक छात्रा के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा गया, और उसके पास से चरस भी बरामद हुई। पुलिस ने जब उसका मोबाइल फोन देखा तो उसमें छात्राओं के हजारों अश्लील वीडियो भरे हुए थे जिनका इस्तेमाल करके, ब्लैकमेल करके वह छात्राओं का शोषण कर रहा था। इस सिलसिले में अब तक तीन अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं। पता लगा है कि गरीब लड़कियों को स्कॉलरशिप का लालच देकर फंसाया जाता था, और अब तक 55 सौ लड़कियों के अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां लड़कियों को नशे का आदी भी बनाया जाता था। छात्राओं के इतने हजार अश्लील वीडियो मिलने से इसे दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स-स्कैंडल कहा जा रहा है। पाकिस्तान की पुलिस से परे भी वहां के हायर एजुकेशन कमीशन ने तीन वाइस चांसलरों की एक जांच कमेटी बनाई है।

किसी संस्था में जब बरस-दर-बरस इस तरह का शोषण चलता है, तो वह इस बात का सुबूत भी होता है कि वहां संस्थागत लापरवाही ऊंचे दर्जे की हुई है, और बड़े पैमाने पर भी हुई है। विश्वविद्यालय में अगर वहीं के अफसर संगठित तरीके से छात्राओं का ऐसा शोषण कर रहे थे, तो वहां की कोई न कोई ऐसी निगरानी कमेटी होनी चाहिए थी जिसकी जानकारी में यह बात पहले आ जाती। ऐसी नौबत यह भी बताती है कि लड़कियों और महिलाओं को अपनी शिकायत करने के लिए कोई भरोसेमंद इंतजाम यूनिवर्सिटी ने मुहैया नहीं कराया था। और पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय को ही क्यों कोसा जाए, पाकिस्तान से कई गुना बड़े हिन्दुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगता है तो वे खुद ही सुनवाई करने के लिए बेंच पर बैठ जाते हैं, ऐसे में शर्मनाक बात यह भी रहती है कि उनके साथी जज भी इसे गलत नहीं मानते, और वे भी इस बेंच में बैठते हैं। ऐसे में पाकिस्तान जैसे एक अपेक्षाकृत कमजोर लोकतंत्र में अगर यह मामला हुआ है, तो उससे बाकी देशों को भी यह सबक लेना चाहिए कि वे भी ऐसे हादसे से बहुत दूर नहीं हैं, और बाकी देशों के पास भी ऐसी नौबत से बचाव का कोई भरोसेमंद इंतजाम नहीं है। हिन्दुस्तान में कुछेक चर्चित मामलों को अगर छोड़ दें तो अधिकतर में बलात्कार की शिकार महिला के साथ थाने से लेकर अदालत तक नजरों और जुबान से और बलात्कार होते ही चलता है। लोगों को याद होगा कि 1992 में अजमेर में नवज्योति नाम के अखबार के रिपोर्टर ने एक सिलसिलेवार बलात्कार का मामला उजागर किया था जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह का रख-रखाव देखने वाले खादिम परिवार के एक आदमी की अगुवाई में वहां के लोगों ने लड़कियों को ब्लैकमेल करके उससे बलात्कार करने का एक लंबा सिलसिला चलाया था, बाद में यह भी पता लगा कि इस समाचार के छपने के साल भर पहले से पुलिस को सब मालूम था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर इस रिपोर्ट के छपने पर शहर बंद रहा, लोगों ने भारी विरोध-प्रदर्शन किया, और 19 लोगों पर इसका मुकदमा चला, और 8 लोगों को उम्रकैद हुई जिसमें से 4 की सजा हाईकोर्ट में भी बरकरार रही। इस मामले में फोटो और वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था लेकिन बलात्कार की शिकार 30 महिलाओं में से कई ने शिकायत नहीं की थी।

जब किसी संस्था या शहर में, किसी दफ्तर या संगठन में इस तरह से संगठित शोषण होता है, तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि बहुत से जिम्मेदार लोग उसमें शामिल हैं। किसी स्कूल में कोई कर्मचारी किसी एक बच्ची से बलात्कार कर ले वह एक अलग मामला रहता है लेकिन जब जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए लोग सिलसिलेवार तरीके से शोषण का यह जुर्म आगे बढ़ाते हैं, तो उसका मतलब संस्थागत नाकामयाबी के अलावा कुछ नहीं होता। हमारा तो मानना है कि जहां कहीं ऐसे मामले सामने आते हैं, वहां संस्था के तमाम जिम्मेदार लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। ऐसे जुर्म की एक सामूहिक सजा भी दी जानी चाहिए, और तमाम जिम्मेदार और जवाबदेह लोग ऐसी सजा के हकदार रहते हैं।

सरकारों में भी सत्ता की ताकत की मेहरबानी पाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हिन्दुस्तान जैसे देश में अधिकतर प्रदेशों की पुलिस एक कमाऊ पोस्ट पाने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी निकालकर नेताओं के चरणों में समर्पित कर देती है। और नेता तो होते ही हैं, तरह-तरह के मुजरिमों को बचाने वाले। इसलिए अपनी कमाऊ कुर्सी बचाने के लिए पुलिस मुजरिमों को बचाने में जुट जाती है। देश के अधिकतर प्रदेशों में पुलिस का यही हाल है, और एक बड़े जज की लिखी हुई बात सही साबित होती है कि पुलिस वर्दीधारी गुंडा है। इसलिए मुजरिमों पर आसानी से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, उनकी राजनीतिक सत्ता तक पहुंच, या पुलिस को खरीदने की उनकी ताकत उन्हें किसी भी सजा से बचाकर रखती है। पाकिस्तान के इस मामले पर लिखने का मकसद यही है कि बाकी जगहों पर भी लोग लड़कियों और महिलाओं को शिकायत का हौसला देने के लिए एक भरोसेमंद तरीका लागू करें, ताकि बात इतने आगे तक न बढ़ सकें।

आर्थिक उदारीकरण के चलते हाल के बरसों में कामकाज की शक्ल बदल गई है, और अब पुराने वक्त की रोजगार सुरक्षा अब नहीं रह गई है। अधिक से अधिक लोग ठेका-मजदूर की तरह काम करते हैं, या फिर वे बिलिंग पर, या सर्विस पर कमीशन के आधार पर काम करते हैं। देश में आज करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जिस दिन काम करते हैं, उसी दिन कमा पाते हैं, जिस दिन काम न करें, उनकी कोई कर्मचारी सुरक्षा नहीं रहती है। ऐसे में राजस्थान में कल एक नया कानून बनाया है जिसमें वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बिक्री और सेवा पर दो फीसदी टैक्स लगाने जा रहा है जिसे कि ऐसे प्लेटफॉर्म का काम करने वाले लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ओला या उबेर जैसी टैक्सी सर्विस, जोमेटो जैसे खानपान पहुंचाने वाले लोग, या अमेजान जैसे ऑनलाईन स्टोर पर टैक्स लगेगा। राज्य का चुनाव छह महीने से कम दूर है, और प्रदेश में ऐसे लाखों कामगार हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म के मार्फत काम करते हैं, यह अलग बात है कि उनकी कोई रोजगार-सुरक्षा नहीं है। पूरे देश में नीति आयोग के मुताबिक 77 लाख ऐसे कर्मचारी हैं, और 2030 तक यह आंकड़ा बढक़र सवा दो करोड़ पार कर जाने की उम्मीद है। लेकिन ये कर्मचारी किसी तरह के रोजगार-कानूनों की हिफाजत नहीं पाते।

अभी कल ही राजस्थान में यह कानून विधानसभा में पास हुआ है इसलिए इसकी बारीक जानकारी अभी नहीं है, और कई बार यह भी होता है कि कर्मचारियों के हक के लिए जो योजना बनाई जाती है, उस पर कोई मनोनीत राजनेता मनमानी करते रहते हैं, और जिस मकसद से उन्हें बनाया जाता है, वह मकसद ही पूरा नहीं होता। अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका मतलब यह होता है कि मक्कारी की बात बारीक जानकारी में छुपी रहती है, अब ऐसे कानून से इकट्ठा टैक्स को सरकार किस तरह खर्च करेगी, इससे भी यह तय होगा कि इससे किसी कर्मचारी का कोई भला हो रहा है, या इस पर कोई नेता पल रहा है? देश में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से और उसकी निगरानी के तहत, कटने वाले पेड़ों की जगह दूसरे पेड़ लगाने के लिए मुआवजा इकट्ठा किया गया, और एक-एक राज्य को ऐसे हजारों करोड़ रूपए दिए गए। लेकिन कैम्पा नाम की इस फंड का ऐसा भयानक बेजा इस्तेमाल बहुत से राज्यों में हुआ है कि उसने सुप्रीम कोर्ट की पूरी नीयत को ही कुचलकर रख दिया, और सरकारों में किसी को यह डर भी नहीं लगा कि सुप्रीम कोर्ट की नजर ऐसे बेजा इस्तेमाल पर पड़ सकती है।

सरकारों को नियमित टैक्स से परे किसी भी तरह की वसूली और उगाही में बहुत मजा आता है। लोगों को याद होगा कि एक निर्भया फंड बनाया गया, जिसका इस्तेमाल देश में बलात्कार रोकने के लिए किया जाना था। लेकिन हुआ यह कि उस फंड से नेताओं का प्रचार होते रहा। ठीक इसी तरह कोरोना के फंड का इस्तेमाल हुआ, और पीएम केयर्स नाम से एक ऐसा अजीब सा फंड बना लिया गया जिसमें बड़े-बड़े सरकारी और निजी उद्योगों ने सैकड़ों करोड़ रूपए दिए, यह फंड सरकार की छत्रछाया में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते रहा, भारत सरकार की वेबसाइट पर है, लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के बाद अदालत ने सरकार से पूछा तो पता लगा कि इस फंड का सरकार से कुछ भी लेना-देना नहीं है, और इस फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जाएगी। यह पूरा मामला हक्का-बक्का करने वाला है। कोरोना काल में देश में बहुत सी सरकारों ने तरह-तरह से टैक्स लगाए, लेकिन उनका कोरोना पर कितना खर्च हुआ, यह बताने में सरकारें बचती हैं।

मजदूरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो फंड बनते हैं, उनका इस्तेमाल कई प्रदेशों में नेताओं के इश्तहारों के लिए होता है, और दिखावे के लिए थोड़ा-बहुत खर्च कर्मचारियों पर इस तरह से किया जाता है कि उसका भी चुनावी फायदा नेताओं को ही मिले। किसी खास मकसद से जब कोई टैक्स या सेस, या कोई लेवी वसूली जाती है, तो उसका सौ फीसदी इस्तेमाल उस मकसद पर ही होना चाहिए। अब चुनाव सामने है तो कई सरकारें, केन्द्र और राज्य सरकारें भी, तरह-तरह से संगठित तबकों के लिए अपनी फिक्र दिखाती रहेंगी, लेकिन लोगों को चाहिए कि ऐसे पुराने फंड का क्या इस्तेमाल हुआ है उसका हिसाब सरकार से मांगे। अब पीएम केयर्स की तरह हर फंड को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते, लेकिन सरकार के मातहत होने वाले ऐसे हर काम को जनता के लिए पारदर्शी रखना चाहिए, सूचना के अधिकार के तहत रखना चाहिए ताकि लोगों को यह पता लगे कि जिस नाम पर सरकार ने वसूली-उगाही की है, उस तबके की भलाई के लिए कितना खर्च हुआ है, और नेताओं के चेहरे चमकाने पर कितना।

एक बार फिर से उस बात पर लौटें जहां से शुरूआत की गई थी, तो कर्मचारियों के कल्याण की सोच तो अच्छी है, लेकिन ऐसे नए फंड बनाने के साथ-साथ सरकारों को यह भी देखना चाहिए कि पहले के मजदूर कानूनों का कैसा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा न हो कि सरकारें उद्योगपतियों और कारोबारियों के हाथ बिकी रहें, मजदूर कानून कचरे की टोकरी में पड़े रहें, और सरकारें नए कानून बनाकर ऐसी दिखती रहे कि मानो वे बहुत बड़ा कर्मचारी-कल्याण कर रही है।

लोगों को सिगरेट-बीड़ी पीने से होने वाले नुकसान के बारे में तो अब अच्छी तरह पता लग चुका है और सरकारी रोक-टोक की वजह से भी अब दफ्तरों में या सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीना घट गया है, लेकिन अभी 10 बरस पहले तक का देखें तो सरकारी दफ्तरों में भी लोग सिगरेट पीते थे, और स्कूल कॉलेज के टीचर भी शिक्षकों के कमरों में सिगरेट पी लेते थे। लेकिन बाद में सरकारी नियम बड़े कड़े हुए और जुर्माना लगाया गया, तो यह कम हुआ। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि सिगरेट पीने वालों के आसपास जो लोग मौजूद रहते हैं उन पर भी पैसिव स्मोकिंग का बड़ा नुकसान होता है, और किसी-किसी मामले में तो सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता लेकिन आसपास अधिक समय तक बने रहने वाले परिवार के लोगों या सहकर्मियों को, या दोस्तों को कैंसर हो जाता है। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने एक शोध के नतीजे सामने रखे हैं जिससे धूम्रपान करने वाले बचे हुए लोगों को भी होश आ जाना चाहिए।

30 साल तक चले इस अध्ययन का नतीजा यह है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनकी अगली तीन पीढिय़ों तक भी इसका नुकसान देखने मिलता है। इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इन 30 बरसों के दौरान लोगों के खून, पेशाब, दांत, बाल और नाखूनों के 15 लाख सैंपल इकट्ठे किए और उससे उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि अनुवांशिकता और पर्यावरण का लोगों की सेहत पर क्या असर होता है। यह अध्ययन यह भी बतलाता है कि जिन लोगों के दादा या परदादा ने कम उम्र से ही स्मोकिंग शुरू कर दी थी उन पर तीसरी पीढ़ी में जाकर भी उसका बुरा असर अधिक देखने में आया। इनके मुकाबले उन लोगों में यह बुरा असर कुछ कम था जिनके दादा-परदादा ने अधिक उम्र में धूम्रपान शुरू किया था। अब यह मामला धूम्रपान के सीधे धुएं के बुरे असर से और आगे निकल गया है और इससे प्रभावित होने वाली अनुवांशिकता के सुबूत भी सामने आ रहे हैं जो कि पीढिय़ों तक चलते हैं। इसलिए आज सिगरेट-बीड़ी पीने वाले या तंबाकू खाने वाले लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि वे अपने पोते-पोतियों या परपोते और परपोतियों का भी नुकसान करने जा रहे हैं। लोग वैसे तो अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं और दादा-दादी के बारे में तो यह कहा जाता है कि वे अपने बच्चों के बच्चों को ठीक उसी तरह अधिक चाहते हैं जिस तरह साहूकार मूलधन से अधिक ब्याज को चाहते हैं। अब ऐसे में लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि तंबाकू का नुकसान जब तीन-तीन पीढ़ी तक तो जांच में मिल ही चुका है, और उसके वैज्ञानिक के सुबूत मिल चुके हैं, तो फिर बच्चों की नजरों से परे उनकी मौजूदगी से दूर रहकर सिगरेट पीना भी कोई हल नहीं है। यह निष्कर्ष तो धूम्रपान के नतीजे का है लेकिन तंबाकू के बाकी तरीकों का भी नुकसान इसी तरह या इससे अधिक होता है।

अब लोगों को अपनी बुरी आदतों के बारे में जब ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन यह बतला रहे हैं कि उनका नुकसान उनके सबसे प्यारे बच्चों की अगली पीढिय़ों तक का एक बुरा नुकसान और बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हें सिगरेट-बीड़ी या तंबाकू से किस तरह दूर रहना चाहिए, लेकिन हम इस वैज्ञानिक अध्ययन से परे एक आम समझ-बूझ की बात भी लगे हाथों कहना चाहते हैं कि जिन परिवारों में नफरत और हिंसा की बात होती है, वहां पर अपने बड़े-बुजुर्गों को इस तरह की बात कहते हुए देख-सुनकर आने वाली पीढ़ी भी नफरत और हिंसा को एक सामान्य बात मान बैठती है, और बड़ा नुकसान झेलती है। जिस तरह घर पर सिगरेट या शराब पीने वाले लोगों की अगली पीढिय़ां ऐसी आदतों का खतरा अधिक हद तक झेलती हैं, उसी तरह घर पर सांप्रदायिकता नफरत या हिंसा की बातें करने वाले लोग अगली कई पीढिय़ों के लिए वैसी ही संस्कृति छोड़ जाते हैं। और हो सकता है कि आज उनके देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हो, लेकिन कल उनकी अगली पीढ़ी किसी ऐसे देश में जाकर बसे जहां पर सांप्रदायिक सोच सजा के लायक मानी जाए, तो वहां पर अपनी ऐसी सभ्यता का बड़ा नुकसान झेलेंगे।

आज जो लोग सोशल मीडिया पर नफरत और हिंसा की बात करते हैं, महिलाओं के खिलाफ तरह-तरह की गंदी बातें लिखते हैं, उनकी अगली पीढिय़ां भी ऐसी ही सोच रखने का खतरा पाते हुए बड़ी होती हैं। और आज तो न सिर्फ कहीं नौकरी पर रखने के पहले, बल्कि किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिले के पहले भी यह तलाश कर लिया जाता है कि अर्जी देने वाले लोग किस तरह की सोच रखते हैं। लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट देखे जाते हैं और किसी हिंसक या सांप्रदायिक सोच की वजह से उनकी संभावनाएं खत्म भी हो सकती हैं। इसलिए धूम्रपान के पीढिय़ों के नुकसान वाली रिसर्च के नतीजों से लोगों को धूम्रपान से परे के बारे में भी सोचना चाहिए और सोच का प्रदूषण कैंसर से भी अधिक बुरा नतीजा दे जाता है यह भूलना नहीं चाहिए। लोगों के दायरे अगर हिंसक और सांप्रदायिक होते हैं, अगर वह नफरत पर जिंदा रहते हैं, तो उन दायरों में ऐसी बातें बढ़ती चलती हैं, और अगली पीढिय़ां भी विचारों के ऐसे प्रदूषण की शिकार हो जाती हैं। इसलिए आज लोगों को अपनी अगली पीढिय़ों को विरासत में नफरत और हिंसा का भविष्य देकर नहीं जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह कि धूम्रपान से प्रभावित होने वाले डीएनए देकर नहीं जाना चाहिए। ब्रिटेन के इस विश्वविद्यालय में शोध तो धूम्रपान के बुरे नतीजों पर हुआ है, लेकिन वह ज्यों का त्यों सांप्रदायिक हिंसा और नफरत पर भी लागू होता है।