विचार/लेख

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

परसों शाम जब हम लोग दुबई पहुंचे तो हमने इस बार वह दुबई देखा, जो पहले कभी नहीं देखा। यह कोराना महामारी का कमाल था। यों तो मैं दर्जनों बार दुबई-अबू धाबी आ चुका हूं लेकिन कोरोना का प्रकोप दुबई जैसे राज्य का ऐसा नया रुप ढाल देगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब से लगभग 40 साल पहले मैं ईरान से भारत आते हुए कुछ घंटों के लिए दुबई में रुका था। जिस होटल में रुका था, उससे बाहर निकलते ही मुझे दौड़कर अंदर जाना पड़ा, क्योंकि भयंकर गर्मी और धूप थी। इसके अलावा उस होटल के आस-पास खुला रेगिस्तान था और थोड़ी दूर पर समुद्र लहरा रहा था।

लेकिन अब अगर आज आप दुबई जाएं तो आपको ही समझ ही नहीं पड़ेगा कि आप लंदन में हैं या न्यूयार्क में हैं या शांघाई में हैं। उन दिनों भी बाजार वगैरह तो यहां थे लेकिन आजकल तो यहां इतने बड़े-बड़े माल बन गए हैं कि उन्हें देखते-देखते आप थक जाएं। सड़कों के दोनों तरफ इतने ऊँचे-ऊँचे भवन बन गए हैं कि आप यदि उनके नीचे खड़े होकर उन्हें ऊपर तक देखें तो आपकी टोपी गिर जाए। आजकल तो दुबई के आस-पास जो रेगिस्तानी इलाके थे, उन्हें एकदम हरा-भरा कर दिया गया है और वहां स्वतंत्र प्लाट काट दिए गए हैं।

हमारे कई मित्रों ने वहां महलनुमा बंगले बना लिये हैं। जो लोग भारत से सिर्फ कपड़ों का सूटकेस लेकर आए थे, उन्होंने अपनी मेहनत और चतुराई से अब इतना पैसा कमा लिया है कि वे कपड़ों की जगह डिरहाम (रूपए) सूटकेसो में भरकर घूम सकते हैं। यहां भारतीय व्यापारियों, उद्योगपतियों, अफसरों का बोलबाला तो है ही, हमारे बहुत-से कर्मचारी और मजदूर भी कार्यरत हैं। दुनिया के लगभग 200 देशों के लोग इस संयुक्त अरब अमीरात में काम करते हैं। इसमें सभी मजहबों, जातियों, रंगों और हैसियतों के लोग है लेकिन उनके बीच कभी हिंसा, दंगा, तनाव आदि की खबर नहीं आती। सभी लोग प्रेमपूर्वक जीवन जीते हैं।

यहां की लगभग एक करोड़ की जनसंख्या में 30 लाख से भी ज्यादा भारतीय हैं। सात राज्यों से मिलकर बने इस संघ-राज्य में आप जहां भी जाएं, आपको भारतीय दिखते रहेंगे। भारत के पड़ौसी देशों के लोग भी यहां काफी संख्या में हैं। लेकिन उनके बीच भी कोई तनाव नहीं दिखाई देता। अबू धाबी इस संघ की राजधानी है लेकिन हमारे मुंबई की तरह दुबई ही व्यापार और शान-शौकत का केंद्र है।

आजकल यहां चल रही विश्व-प्रदर्शनी को देखने के लिए बाहर से काफी लोग आ रहे हैं लेकिन इस बार दुबई हवाई अड्डे सड़कों और बाज़ारों में पहले-जैसी भीड़ दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी ऐसा लगता है कि दुबई भारत का ही उन्नत रुप है। इसे छोटा-मोटा भारत भी कह सकते हैं लेकिन भारत दुबई-जैसा बन जाए, इसके लिए भारत में तेल-जैसी कोई जादू की छड़ी मिलनी चाहिए लेकिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहां है- राजशाही या बादशाही!

(नया इंडिया की अनुमति से)

-गोपाल राठी

होशंगाबाद जिले में तवा बांध, आर्डिनेंस फैक्ट्री, प्रूफ रेंज बनाने के लिए आदिवासियों के दर्जनों गांव विस्थापित किए गए थे। जिन्हें नाम मात्र का मुआवजा देकर विस्थापित कर दिया गया। उन्हें पुनर्वास का कोई पैकेज नहीं मिला। जिसको जहां खाली पड़ी सरकारी जमीन मिली, वहीं गांव बस गया। समाजवादी जनपरिषद किसान आदिवासी संगठन ने विस्थापित आदिवासियों को जमीन और आवास के पट्टे दिलाने, उन्हें जंगल में निस्तार दिलाने और तवा जलाशय में मत्स्याखेट करने के अधिकार के लिए अनेक आंदोलन किए। मत्स्य सहकारी का अनूठा काम करके दिखाया।

आदिवासी अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी आंदोलन के मुद्दे रहे। दिवंगत साथी सुनील राजनारायण के नेतृत्व में 1985 में शुरू हुए इस आंदोलन की बागडोर साथी फागराम संभाल रहे हैं। होशंगाबाद जिले में बोरी अभ्यारण सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी अभ्यारण्य को मिलाकर बने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बसे लगभग 75 गांवों को जंगल से बाहर निकालने का सवाल सामने आया तो समाजवादी जनपरिषद ने इसका पुरजोर विरोध किया। क्योंकि तब तक सरकार की कोई घोषित पुनर्वास नीति नहीं थी। इस क्षेत्र में जो पहला गांव उजाड़ा गया वह पचमढ़ी के पास बसा गांव नीमघान था। यहां वन विभाग ने बलपूर्वक सबको हटाया जो नहीं हटे उनके झोपड़े जला दिए गए थे। इस गांव से भागकर लोग यहां-वहां अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए। एक पूरा गांव छिन्न-भिन्न हो गया। बाद में कुछ लोगों ने पिपरिया के अनहोनी के पास इंदिरा नगर नाम से नई बस्ती बसाई। समाजवादी जनपरिषद के विरोध के चलते जंगल से आदिवासियों को बाहर निकालना कुछ समय के लिए असंभव हो गया था। इस बीच वन विभाग ने जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासियों को प्रताडि़त करना शुरू कर दिया। उनका आने-जाने और विचरण पर रोक लगा दी। गांव के आसपास फेंसिंग कर दी। गांव के मवेशियों को जंगल में चरना प्रतिबंध कर दिया। जंगल में उनका निस्तार बन्द कर दिया गया। महुआ गुल्ली दोना-पत्तल, झाड़ू-घास आदि वनोपज लाना रोक दिया। खेती करना खत्म कर दिया उनके द्वारा तोड़े गए खेतों में प्लांटेशन कर दिया गया। फिर भी आदिवासी जंगल से ना हटने की जिद्द पर अड़े रहे।

समाजवादी जनपरिषद किसान आदिवासी संगठन शुरू से ही विस्थापित आदिवासियों के लिए जमीन के बदले जमीन की मांग करता रहा। इसी मांग को मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर, स्कूल के बदले स्कूल का पुनर्वास पैकेज घोषित किया गया। जिसके अंतर्गत बाबई विकासखंड में बागरा के पास धाई, बोरी और साकोट गांव बसाए गए। हर वयस्क को पांच-पांच एकड़ जमीन दी गई। घर बनाए गए, सडक़, स्कूल और पानी का इंतजाम किया। इसे पुनर्वास का आदर्श मॉडल बताया गया।

बाहर से बहुत लोग इस मॉडल को देखने आए, अखबारों में भी बहुत छपा। लेकिन इसके बाद सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इतने सारे लोगों को देने के लिए उसके पास जमीन ही नहीं है। मामला फिर अटक गया। संगठन ने फिर इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा। अंतत: प्रति वयस्क विस्थापित को दस लाख रूपये देने की घोषणा के साथ दुबारा पुनर्वास शुरू हुआ।

इस दौर के पुनर्वास की त्रासदी है कि दस लाख मिलते ही एक गांव में रहने वाले अलग-अलग गांवों में जाकर बस गए। कई जगह तो और भी विचित्र स्थिति हो गई। दस लाख मिलते ही पुत्र अपने पिता का साथ छोडक़र ससुराल में रहने चला गया।

शेर व अन्य वन्य जीवों के साथ आदिवासियों का हजारों साल पुराना रिश्ता रहा है। सब आदिवासियों की जंगल में उपस्थिति को शेर के लिए खतरनाक मानकर उन्हें जंगल से हटाया जा रहा है। यह शेर को बचाने का पश्चिमी मॉडल है जो यहां लागू किया जा रहा है। जंगल पर आश्रित आदिवासियों के लिए जंगल अब बेगाना हो गया है।

आदिवासी समुदाय की समस्या खत्म नहीं हुई है। उन्हें रोज नई-नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी राहत और खैरात उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। आपकी नजर में मुआवजा देकर लोगों को अपने पुश्तैनी जगह से हटाना ठीक हो सकता है लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। ऐसी बदली हुई परिस्थिति और परिवेश में 25 प्रतिशत लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। शेष दुष्चक्र में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं।

सरकार कोई भी हो सबकी नीतियां आदिवासी विरोधी है। यह समझते हैं कि किसी स्टेशन का या यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर आदिवासियों को वश में किया जा सकता है। उनके लिए कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। जंगल पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले सारे कार्पोरेट्स सरकार के कृपा पात्र हैं। अब आदिवासियों का जो भी विकास होगा वह इन्हीं के माध्यम से होगा।

-गीताश्री

मन्नू भंडारी के लेखन की बोधगम्यता उनके व्यक्तित्व की सहजता है.

उनके लेखन और व्यवहार में कोई फाँक नहीं है. 90 वर्ष की उम्र में उनके निधन के बाद समूचा साहित्य जगत और उनका बड़ा पाठक वर्ग शोक में डूब गया है. वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका लेखन भी लगभग छूट चुका था. फिर भी वे हमेशा स्त्री लेखन की मज़बूत कड़ी बनी रहीं.

उनके निधन से साहित्य जगत में जो शून्य आया है, उसकी भरपाई असंभव है. वे उस दौर में लेखन कर रही थीं, जब स्त्रियाँ कम लिख रही थीं. उनकी संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती है.

उस समय भारतीय समाज संक्रमण काल से गुजर रहा था. मध्यवर्गीय परिवारों में विखंडन शुरू हो चुका था और स्त्रियाँ अपनी अस्मिता को लेकर मुखर हो रही थीं.

मन्नू जी ऐसे दौर में एक सुधारवादी नज़रिया लेकर कथा जगत में आती हैं. उसी दौर में स्त्रियाँ घरों से बाहर निकलीं और कामकाज़ी बनीं. उनका जीवन बदला और सोच भी बदली. इस यथार्थ और बदलाव को मन्नू जी कई कोणों से देख-समझ रही थीं.

उन्होंने कामकाज़ी महिलाओं के जीवन-प्रसंगों, उनकी समस्याओं को केंद्र में रखकर कई कहानियाँ लिखीं. सादा शिल्प, परिवेश पर पैनी निगाह और कथ्य की सहजता उन्हें हरेक दौर में प्रासंगिक बनाती रहीं.

मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन का हिस्सा रही हैं, जिसकी शुरुआत कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और भीष्म साहनी जैसे लेखकों ने की थी. मन्नू भंडारी उन लेखिकाओं में से रही हैं, जिन्होंने नए दौर के बनते भारत की महिलाओं के संघर्ष और चुनौतियों को रचती रहीं. उनके दौर की तमाम लेखिकाओं पर इसका असर देखने को मिला.

मन्नू भंडारी के साथ लंबे समय से साथ रहीं लेखिका सुधा अरोड़ा बताती हैं, "मन्नू जी के जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से लड़ने की उनकी ताक़त और एक निर्णय लेकर उस पर अडिग रहने की उनकी ज़िद, उनके जीवन को एक समाज वैज्ञानिक के नज़रिए से विश्लेषित करने की माँग करता है, जो आने वाली सदियों तक बीस के दशक में जन्मी औरतों के समाज, परिवेश और मूल्यों की पड़ताल के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहेगा."

चर्चित लेखिका उषा किरण ख़ान मन्नू भंडारी के योगदान पर बताती हैं, "मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा साहित्य को विश्वसनीय ऊँचाई दी. आधुनिक होती संवेदना से पगी हुई सहज भाषा, उनकी मौलिकता रही. मन्नू भंडारी ने सतत स्त्री पक्ष में खडे होने को चुना. स्त्री महानगर की हो या कस्बे की बडे संयत भाव से कलम पर आ विराजती. कथाओं में कभी कमज़ोर न होने दिया; बल्कि रास्ता भी सुझाया."

उषाकिरण ख़ान हिंदी साहित्य में मन्नू भंडारी के योगदान को रेखांकित करते हुए बताती हैं, "उन्होंने कोमल कथाकार का तमगा एक झटके से तोड़ डाला. महाभोज जैसी कृति लिखा, जिसमें राजनीति के क्रूर क्रियाकलापों को खोल कर रख दिया."

वहीं लेखक के तौर पर उनकी सफलता पर चर्चित कवयित्री अनामिका कहती हैं, "मन्नू जी की एक बड़ी सफलता यह है कि अब तक जो 'त्रिशंकु' बेचारगी से आबद्ध माना जाता था, एक बंकिम विक्षेप से उसे एक सोची-समझी रणनीति से जोड़कर यहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया है."

मौजूदा समय के चर्चित कथाकारों में शुमार मनीषा कुलश्रेष्ठ उन्हें याद करते हुए कहती हैं, "हिंदी कहानी में नया तेवर और नए स्वाद के साथ साठ के दशक में जब मन्नू जी का पदार्पण हुआ, उसी समय उन्हें हिंदी के कथा जगत और पाठकों ने बड़े आराम से पहचान लिया था. संवेदनशील, सरल, बहुत संतुलित, कसा हुआ लेखन मन्नू जी के लेखन की पहचान थीं. शब्दों को लेकर वह मितव्ययी रहीं. आज के दौर में जब लेखक अपने लिखे वाक्य पर कैंची चलाते मोहग्रस्त रहता है, वहीं मन्नू जी ने अद्भुत आत्मसंयम के साथ 'यही सच है' जैसी प्रेम के द्वंद्व की कहानी लिखी, जो प्रेम कहानियों में मिसाल बनी रहेगी."

वहीं प्रसिद्ध आलोचिका रोहिणी अग्रवाल उन्हें अपनी तरह की पहली कहानीकार मानती हैं. उन्होंने कहा, "मन्नू भंडारी इस मायने में हिंदी की प्रारंभिक कहानीकार मानी जाएंगी कि वह पुरुष के उत्पीड़न की शिकार स्त्री की बेबसी को चित्रित करने की जगह, ऐसी स्त्री को परिदृश्य पर लेकर आईं जो तमाम नेकनीयती और सदाशयता के बावजूद अपने ही अंतर्विरोधों और कपटपूर्ण आचरण से अपने चारों ओर मकड़जाल बुनने लगती है."

हंस कथा सम्मान से सम्मानित युवा लेखिका योगिता यादव ने कहती हैं, "लेखक वह अद्भुत शख़्सियत है, जिसका रचा किसी के मन को बांधने, रोकने या उसे प्रेरित करने की क्षमता रखता है. हमारी प्रिय लेखिका मन्नू भंडारी इस हुनर की महारथी रहीं. मैं मन्नू जी को हमेशा 'आपका बंटी' के लिए याद करती हूं. उनके उपन्यास का वह पहला दृश्य, जिसमें एक बच्चे ने टेबल का सारा सामान फैला दिया, वह मेरे भीतर की स्त्री और मौजूदा समय की स्वच्छंदता को चुनौती देता है. स्त्री-पुरुष के संसार, उनके लाभ-हानि, प्रेम-प्रपंचों के बीच कोई तीसरा भी है, जिस पर उनके निर्णयों का असर पड़ता है."

योगिता यादव मन्नू भंडारी के लेखन से पड़ने वाले असर पर बताती हैं, "मेरे समय की स्त्री इतनी आत्मनिर्भर है कि वह अपने लिए कोई भी फ़ैसला ले सकती है. पर 'आपका बंटी' का बंटी मेरा पल्लू पकड़ कर रोक लेता है. वह मुझे कुछ और संयमशील, कुछ और धैर्यवान बनने के लिए प्रेरित करता है. क्योंकि हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचाकर रखना है. यह मन्नू जी के अलावा कौन कह सकता था."

बतौर लेखिका मन्नू जी के योगदान पर सुधा अरोड़ा बताती हैं, "मन्नू जी ने परिमाण में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, पर जो लिखा उसमें ज़िंदगी का यथार्थ इतनी सहजता, आत्मीयता और बारीकी से झलकता है कि वह पाठकों को छू लेता है. वह अपनी कहानियों में पात्रों के भीतरी कक्ष के हर संवेदनशील कोने को बेहद मार्मिकता और प्रामाणिकता से खंगालती हैं."(bbc.com)

पहले ‘रजनीगंधा’ फिल्म देखी थी, बाद में बीए हिंदी के पाठ्यक्रम में ‘यही सच है’ कहानी पढ़ी। मेरे लिए दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। खुले आसमान के नीचे बहती हवा सी हैं ये दोनों कृतियां। नि:संदेह इसके पीछे कहीं मन्नू भंडारी हैं। सत्तर के दशक में जब सिनेमा पर एंग्री यंग मैन का राज था, एक ऐसी फिल्म देखना जो पूरी कहानी को एक स्त्री की निगाह से कहती है, जिसे आज हम कहते ‘द गेज़ ऑफ अ वुमन’, बिल्कुल अलग अनुभव रहा होगा।

सिर्फ इतना ही नहीं उस स्त्री के चित्रण में जो ईमानदारी है, वह तो आज भी दुर्लभ है। उसकी दुविधा, उसका भय और उस स्त्री का अनुराग सब कुछ कितना तटस्थ और सहज है फिल्म में। नायिका दीपा (विद्या सिन्हा) के अवचेतन में छुपे एक डर से यह फिल्म आरंभ होती है, एक स्वप्न से अकेले रह जाने, कहीं छूट जाने का भय।

कहानी में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। मगर जब फिल्म स्वप्न से शुरू होती है तो दर्शक की यात्रा भी भीतर से बाहर की ओर होती है। नायिका की निगाह अहम हो जाती है। उसी निगाह से हम उसके जीवन में आए पुरुषों को भी देखते हैं।

हिंदी सिनेमा की बहुत बोल्ड या रैडिकल फेमिनिस्ट फिल्मों में भी स्त्री को इतना सहज और स्पष्ट नहीं दिखाया गया है। ‘संगम’ जैसी फिल्म में दो नायक यह तय करना चाहते हैं कि नायिका किससे प्रेम करे, ‘रजनीगंधा’ में यह फैसला नायिका पर छोड़ दिया गया है। उसके सामने दोनों ही राहें खुली हुई हैं।

अभी उसके जीवन में शामिल संजय (अमोल पालेकर) लापरवाह है। उसकी छोटी-छोटी चीजों की परवाह वैसे नहीं करता जैसे कि कभी नवीन (दिनेश ठाकुर) करता था।

जब कलकत्ता जाने पर दीपा की दोबारा नवीन (मूल कथा में यह नाम निशीथ है) से मुलाकात होती है तो पुरानी स्मृतियां उसे घेरने लगती हैं। इस दौरान बड़े खूबसूरत से प्रसंग हैं। खास तौर पर यह गीत दोबारा मिलने के इस प्रसंग को विस्तार देता है, ‘कई बार यूँ ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है।’

दिनेश ठाकुर इस रोल में खूब जंचे हैं। लंबे बाल, आंखों में काला चश्मा, होठों में दबी सिगरेट। एक छोटे से फासले के बीच तैरती विद्या सिन्हा की निगाहें बहुत कुछ कह जाती हैं। हर बार उनके देखने में कुछ ऐसा है जैसे कि वह पुराने नीशीथ को तलाश रही हों।

‘यही सच है’ में दो शहरों का बार-बार जिक्र आता है, जैसे वह नायिका के बंटे हुए मन को परिभाषित कर रहा हो, तो वहीं बासु चटर्जी ने ‘रजनीगंधा’ में समय, शारीरिक दूरियों और शहर के बीच दूरियों के फासलों से कविता रच दी है।

कहानी में मन्नू कलकत्ता में निशीथ से मुलाकातों के प्रसंग को कुछ इस तरह लिखती हैं, ‘विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व-भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही; पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी।’

दीपा के मन में सचमुच यह दुविधा है कि वह किसे प्रेम करती है?उसको अपने जीवन में किसे चुनना चाहिए?

मन्नू लिखती हैं, ‘ढलते सूरज की धूप निशीथ के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीथ इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा-सा लगा।’

कलकत्ता से वापसी का कहानी में कुछ इस तरह जिक्र है, ‘गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जऱा-सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती हैं। मुझे लगता है, यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाक़ी सब झूठ है; अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है।’

दीपा कलकत्ता से जब कानपुर लौटती है तो अकेली नहीं, अपने साथ थोड़ा सा कलकत्ता भी साथ लेकर आती है। दुविधा, दो फांक में बंटा हुआ मन। संजय से मुलाकात नहीं होती है क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ है। एक दिन तार आता है कि उसकी नियुक्ति कलकत्ता में हो गई। निशीथ का एक छोटा सा खत भी आता है। लेकिन जब संजय लौटता है तो...

मन्नू ने इसे बयान किया है, ‘बस, मेरी बांहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे-धीरे मेरे तन-मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है, यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था...।’

फिल्म देखते वक्त शब्दों की यही अनुभूति एक गुनगुनाती हुई धुन में बदल जाती है। ‘रजनीगंधा फूल तुम्हारे, महके यूँ ही जीवन में / यूँ ही महके प्रीत पिया की, मेरे अनुरागी मन में।’

सत्तर के दशक में विद्या सिन्हा ने जिस तरह का किरदार निभाया था, वह अपने-आप में अनूठा था। एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर स्त्री। उसके परिचय के लिए किसी पुरुष की दरकार नहीं थी। न हम उसके घर-परिवार के बारे में जानते हैं, न कोई अन्य रिश्ता। बस, वह शहर में एक किराए के मकान में रहती है। उसमें अपने करियर और जीवन के प्रति एक आश्वस्ति है। उसके अपने भय हैं, अपनी दुविधाएं हैं, उसका अपना अधूरापन है। वह परफेक्ट होने के बोझ से नहीं दबी है।

फिल्म देखते समय, जीवन में आए दो पुरुषों के बीच आवाजाही करते उसके मन के प्रति हम जजमेंटल नहीं होते। उसे तो खुद नहीं पता है कि कौन सही है कौन गलत? मन्नू ने उसके मन पर नैतिकता का कोई बोझ नहीं रखा है। अंतत: उसको ही अपना पुरुष चुनना है। मन्नू भंडारी ने इस कहानी के माध्यम से जो स्त्री रची है, वह इतनी ज्यादा सच है, इतनी साधारण है कि असाधारण बन गई है।

राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श में देह से मुक्ति की खूब बातें की, मगर कितनी रचनाओं में मन से मुक्त ऐसी स्त्रियां दिखती हैं?

वापस फिल्म की तरफ लौटता हूँ तो योगेश का लिखा वह गीत याद आ जाता है, जो ‘यही सच है’ कहानी की खुशबू को हम तक किसी हवा के झोंके की तरह पहुँचा जाता है।

कई बार यूँ भी देखा है

ये जो मन की सीमा रेखा है

मन तोडऩे लगता है

अनजानी प्यास के पीछे

अनजानी आस के पीछे

मन दौडऩे लगता है

(फेसबुक से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आज महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का जन्म-दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया और आदिवासियों के भले के लिए कई नई योजनाएं शुरु कीं। मध्यप्रदेश में आदिवासियों की संख्या सारे प्रदेशों से ज्यादा है। वे भारतीय जनता के सबसे ज्यादा गरीब और उपेक्षित लोग हैं। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अनेक अत्याचार सहे, धर्म-परिवर्तन की आंधियों से वे गुजरे और आजादी के बाद भी उनकी दशा में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मध्यप्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कई ऐसी पहल की हैं, जिनका अनुकरण लगभग सभी प्रदेश करें, यह जरुरी है। जैसे अब आदिवासियों को अपना राशन लेने के लिए अपने गांवों से शहरों तक पैदल या अन्य साधनों से जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें घर बैठे राशन मिला करेगा।

मध्यप्रदेश में ऐसे-ऐसे आदिवासी इलाके हैं, जिनमें कई बूढ़े लोगों ने मुझे बताया कि वे अपने 'पाताल लोकÓ से कभी सड़क पर गए ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि कोई गांव या शहर कैसे होता है? वे अपने जंगल में ही पैदा होनेवाले अनाज, फूल-पत्तों, सब्जियों, फलों और जानवरों के मांस से अपनी भूख मिटाते हैं। कई इलाकों में स्त्री-पुरुष लगभग नग्न ही रहते हैं। बीमार पडऩे पर वे अपना इलाज जंगली जड़ी-बूटियों से ही करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि बिजली के बल्ब का प्रकाश और नल का पानी कैसा होता है। अब उन्हें एक चिकित्सा कार्ड भी मिलेगा ताकि वे अपना इलाज करवा सकें। पूरे देश में आज से 50 एकलव्य आदर्श विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें आदिवासी बच्चों को शिक्षा, निवास और खान-पान की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। आज भोपाल में जन जातीय लोगों द्वारा रचित उपयोगी वस्तुओं और कलाकृतियों का प्रदर्शन भी हो रहा है।

यदि भारत सरकार इन आदिवासी वस्तुओं का व्यापार बड़े पैमाने पर शुरु करवा दे तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके जीवन-स्तर अपने आप ऊँचा उठेगा। देश के आदिवासियों के कल्याण के लिए मप्र की सरकार ने यह दिन इसीलिए चुना है कि यह दिन (15 नवंबर) महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का जन्म-दिवस है। बिरसा मुंडा मुश्किल से 25 साल जिए लेकिन इस अल्प अवधि में ही आदिवासी जनता के लिए उन्होंने ऐसा जबर्दस्त संघर्ष किया था कि उससे लंदन का तख्त हिल गया था। बिरसा 1875 में पैदा हुए और 1900 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के धर्म-परिवर्तन अभियान का डटकर विरोध किया। उनका कहना था कि अंग्रेज सरकार ईसाइयत के नाम पर भारत में गुलामी को मजबूत कर रही है। आदिवासियों को लालच, भय, ठगी आदि के जरिए अंग्रेज अपने जाल में फंसाकर गुलामी बढ़ा रहे हैं। बिरसा ने अपना ही आदिवासी धर्म चला दिया। अंग्रेज ने युवा बिरसा को जेल कर दी और बाद में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा पर कई फिल्में बनी हैं, उपन्यास लिखे गए हैं और उन्हें आदिवासी लोग भगवान की तरह मानते हैं। उनके जन्म दिन को जनजाति कल्याण दिवस के रुप में मनाना सही है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-प्रकाश दुबे

गुजरात, गोवा, नगालैंड, मेघालय में समानता बताना आसान है। सार्वजनिक जीवन और राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले चट से बता देंगे कि फूल खिले हैं-गुलशन गुलशन। और अंतर? अनेक हैं। पूर्वोत्तर के राज्य सागर तट से दूर हैं। पश्चिम में सागर और समृद्धि है। भ्रष्टाचार, हिंसा जैसी नकारात्मक तुलना से बचने की चतुराई दिखाते हुए गुजरात में शाकाहार की बात करते हैं। आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर से लेकर गोमंतक तक मांसाहार में गोमांस वर्जित नहीं है। भूपेन्द्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिलचस्प बदलाव दिखा। बड़ा प्रधान और हाल की आजादी के बाद के दोनों सरदारों का गृहराज्य सफाई अभियान में जुटा है। शहरों में मुख्य मार्गों से मांस और मांसाहारी व्यंजन की बिक्री बंद कराई जा रही है। राजकोट के महापौर प्रवीण दवे ने स्वयं पहल करते हुए चेतावनी दी-हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात सहन नहीं होगा। पूरब में सूरज के उजाले में सब चलता है।

अच्छे दिन वाले भाई

बृहन्मुंबई से कीचड़ उछाल खेल बंगलूरु की तरफ रवाना हो चुका है। इसका दूसरा छोर राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़ता है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर आरोप चस्पा किया गया कि उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारी अनीस शेख को वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी बनाया। उससे ठीक पहले वक्फ संपत्तियों पर केन्द्रीय एजेंसी का छापा पड़ा। काल का पहिया कुछ हड़बड़ी में घूमा कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष पर पर बार बार सेवा विस्तार पाने वाले प्रमोद चंद मोदी सहसा राज्यसभा के महासचिव बने। राज्यसभा में पहली बार संसद संवर्ग के अधिकारी आचार्युलु चरण सिंह की बिरादरी में शामिल हुए। चौधरी चरण सिंह की तरह संसद के एक भी अधिवेशन का सामना किए बगैर आचार्युलु ने त्यागपत्र दिया। मोदी से पहले सुशील चंद्रा प्रत्यक्ष कर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते ही निर्वाचन आयोग में पहुंचे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राकेश अस्थाना सीबीआई में फिट नहीं किए जा सके। सेवानिवृत्त होकर दिल्ली पुलिस की कमान संभाल रहे हैं। नौकरशाहों के साथ-साथ अच्छे दिन आए। आडवाणी, जोशी जैसे राजनीतिक जबरन रिटायर कर दिए गए।

कहां खो गए कठोर

नकारात्मकता भी एक तरह की बीमारी ही है। इसे दूर करने में कई परमवीर जुटे हैं। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन लोक से न्यारी काशी में राजभाषा का महत्व बताया। यह भी बताया कि वीर सावरकर ने हिंदी की भरपूर सेवा की। साल भर का सेवाविस्तार पाने के बाद केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला कोलकाता पहुंचे ताकि बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन हासिल की जा सके। रिटायरमेंट के बाद अपने ओहदे से अधिक जिम्मेदारी संभालने वाले अजीत डोभाल ने सीमावर्ती राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती शुरु कर दी है। राज्यों की अपनी उपलब्धियां और कमियां होगी छोटे मोटे फोड़े फुंसी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नीरव मोदी वगैरह के नाम लोग भूल चुके हैं। अपराधों पर रोक लगाकर चुनाव कराना है। स्काटलैंड यार्ड की बराबरी करने वाली पुलिस और देश का पूरा गृह मंत्रालय पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी परमवीर को तलाश नहीं कर पा रहे हैं। अजब इत्तेफाक है। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ का असर नजर नहीं आ रहा है।

स्मारक संस्कृति

जयराम रमेश और तरुण विजय दोनों को पढऩे लिखने वाला वर्ग पहचानता है। तरुण पांचजन्य के संपादक रहते हुए फिल्म पुरस्कारों के निर्णायक रह चुके हैं। जयराम रमेश अनेक पुस्तकें लिख चुके हैं। दोनों बरसों से राज्यसभा सदस्य हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्कृति मंत्री बनने के बाद तरुण विजय को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। पटेल के रहते तक रमेश कुछ नहीं बोले। तरुण विजय पर भी कोई आरोप नहीं लगाया। संस्कृति मंत्रालय आदिवासियों को लुभाने के लिए15 नवम्बर को जनजातीय सम्मेलन कर रहा है। ठीक पहले जयराम रमेश ने मेघवाल के पीछे पटाखा बांध दिया। संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारीकर ली। नवम्बर अंत में संसद का अधिवेशन होगा। रमेश का कहना है कि मंत्री ने 2010 में पारित अधिनियम का पालन नहीं किया। हर सूराख में ताक झांक कर खबर लाने वाले को पत्रकार कहते हैं। रमेश पत्रकार को विशेषज्ञ और मंत्री को जानकार मानने के लिए राजी नहीं हैं।

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

-राजेन्द्र चतुर्वेदी

दोस्त, अंग्रेजों से माफी किसी ने नहीं मांगी। माफी तो बहादुर शाह जफर ने भी नहीं मांगी थी, जबकि उनसे कहा गया था कि माफी मांग लो तो शहंशाह बने रहोगे।

जिस तरह से पूरे रुतबे के साथ पेशवा बाजीराव को पुणे से कानपुर विस्थापित कर दिया गया है, उसी तरह से अपनी मन पसन्द जगह चुन लो, आपको विस्थापित कर दिया जाएगा, दिल्ली से।

लेकिन बहादुर शाह जफर ने माफी नहीं मांगी। जफर ने खुद लिखा-मुवफ्फस मुअफा न फर्ज़न्दगी, जर्जन्दगी, न मुआसार।

दोस्त, आपको पता ही होगा कि बहादुर शाह जफर उर्दू और फ़ारसी में कविता भी लिखते थे। फ़ारसी की जो लाइन हमने ऊपर लिखी है, उसका हिंदी में भावार्थ है-माफी मांगकर शहंशाह बना रहा तो इतिहास माफ नहीं करेगा, सो माफी तो नहीं मांगूंगा।

फिर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की कितनी दुर्गति की, आपको पता ही होगा। चांदी के थाल में रखकर उनके लडक़े का सिर तक उनके पास भेजा गया। मगर जफर डिगे नहीं, माफी नहीं मांगी।

सावरकर ने माफी मांगी, जबकि अंग्रेजों ने उन्हें बहादुर शाह जफर जैसा रुतबा देने का वादा नहीं किया था। वीर ने 60 रुपये महीना अंग्रेजों से पेंशन ली। उस समय 60 रुपए कलेक्टर की भी तनख्वाह नहीं थी।

दोस्त, आप कह रहे हैं कि नीति कहती है कि साम, दाम, दंड, भेद सब अपना कर दुश्मन के चंगुल से मुक्त हो हराएं। आपकी बात तो सही है। सचमुच नीति वही कहती है जो आप कह रहे हैं लेकिन माफी मांगकर मुक्त हुए सावरकर ने फिर क्या किया?

अगर उन्होंने साम, दाम, दण्ड, भेद के तहत माफी मांगी थी, तो जेल से बाहर आकर उन्हें फिर अंग्रेजों से लडऩा चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली। और अंग्रेजों को मजबूत करने के काम में जुट गए। कैसे?

1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि अगर उन्हें भारत पर शासन करना है तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालनी ही होगी। इसके लिए उन्होंने हिंदुओं में ऐसे कई लोग पैदा किए जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे। मुसलमानों में ऐसे कई लोग पैदा किए जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे।

60 रुपए महीना की पेंशन लेकर सावरकर वैसे हिन्दू नेता बन गए, जिसका काम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना था। इससे हिन्दू मुसलमानों में दूरी बढ़ी और अंग्रेज मजबूत हुए।

आपको इस बात का पता होगा ही कि द्विराष्ट्रवाद की थियरी, जिसके कारण आगे चलकर देश का विभाजन हुआ, उसके जनक सावरकर थे, बाद में जिन्ना ने भी इसी थियरी को आगे बढ़ाया, देश बंटा।

तो यदि आपके दिमाग में यह चल रहा है कि सावरकर ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति पर चलकर माफी मांगी थी, तो प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए।

हालांकि, आरएसएस का थिंक टैंक यही स्थापित करने की कोशिश करता है कि सावरकर ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति पर चलकर माफी मांगी थी। लेकिन आप उनकी बातों में मत आइए।

झूठ को सच की तरह स्थापित करने की आरएसएस के थिंकटैंक की क्षमता पर मुझे कभी कोई संदेह नहीं रहा। आरएसएस की एक क्षमता और गौरतलब है। वे अपना एजेंडा उन लोगों से भी पूरा करा लेते हैं, जिनके लिए उनका एजेंडा नुकसानदायक होता है।

जैसे आरएसएस का एजेंडा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए नुकसानदेह है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदायों के हित भारतीय संविधान ने सुरक्षित किए हैं। यानी भारतीय संविधान जितनी मजबूती से लागू होगा, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित उतने ही सुरक्षित होंगे।

लेकिन यह कमाल आरएसएस ही कर सकता है कि संविधान को कमजोर कर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम पिछड़े नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, दलित रामनाथ कोविंद, और अमित शाह बहुत खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं।

थोड़ा पीछे मुडक़र देखिए तो आपको राम मंदिर वाला आंदोलन याद आ जाएगा। उस आंदोलन के पांच मुख्य चेहरे थे। महंत रामचंद्र दास, महंत अवैद्य नाथ, साध्वी उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा और अशोक सिंघल।

इनमें से तीन चेहरे पिछड़े थे-महंत रामचंद्र दास, साध्वी उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा जी। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस समय पिछड़े कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

आज मंदिर बन रहा है। उसके ट्रस्टियों के बारे में जान लीजिए। इस ट्रस्ट में केवल एक दलित को शामिल किया गया है। क्यों, क्योंकि मनु महाराज ने कहा है कि भद्रजनों की सभा में एक सेवक जरूरी होता है।

जब पिछड़ी जाति से आने वाले रामदेव कह रहे थे कि भद्रजनों की सेवा में एक सेवक होना चाहिए, तब मैं मन ही मन आरएसएस की क्षमता को प्रणाम कर रहा था। मंदिर आंदोलन का उदाहरण इसलिए दिया है कि ये आंदोलन संविधान विरोधी था, बाबरी विध्वंस भी संविधान विरोधी था। खैर।

तो इस स्थापना पर मत जाइए कि सावरकर ने साम, दाम, दंड, भेद के तहत माफी मांगी थी। हां, शिवाजी महाराज का उदाहरण आपने बढिय़ा दिया है। वे भागे थे लेकिन फिर उन्होंने औरंगजेब से पेंशन नहीं ली थी, औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था।

उम्मीद है मित्र कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये भी उम्मीद है कि जो मित्र इस पोस्ट को पढ़ेगा, उसे सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा।

-कृष्ण कांत

साम्प्रदायिकता जितनी मजबूत होगी, जवाहरलाल नेहरू इतिहास में उतने ही महत्वपूर्ण होते जाएंगे। क्योंकि इतिहास के पन्नों में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की सबसे प्रभावशाली जिद का नाम नेहरू है।

स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अपनी मौत तक नेहरू ने बार बार दोहराया कि ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई राज्य सभ्य नहीं हो सकता।’

आज़ादी के बाद उन्होंने कहा, ‘यदि इसे खुलकर खेलने दिया गया, तो सांप्रदायिकता भारत को तोड़ डालेगी।’

उन्होंने कहा, ‘यदि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाने की कोशिश भी करेगा, तो मैं उससे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सरकार के प्रमुख और उससे बाहर दोनों ही हैसियतों से लडूंगा।’

जब कांग्रेस के अंदर कुछ हिंदूवादी तत्व सिर उठाने लगे तो यह कहने साहस नेहरू में था कि ‘यदि आप बिना शर्त मेरे पीछे चलने को तैयार हैं तो चलिए, वरना साफ कह दीजिए। मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा लेकिन कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। मैं अपनी हैसियत से इसके लिए लड़ूंगा।’

यह समझना आज ज्यादा आसान है कि गांधी ने देश की बागडोर नेहरू को ही क्यों सौंपी?

जिन्हें नेहरू और राहुल गांधी एक जैसे ही लगते हों उनसे तो कोई उम्मीद नहीं। जिन्हें आजादी आंदोलन की विरासत और मुजफ्फरनगर मार्का पाखंडपूर्ण धर्मनिरपेक्षता एक ही बात लगती हो, उनसे कुछ नहीं कहना। लेकिन जो लोग गांधी, नेहरू, भगत सिंह, आजाद, बिस्मिल, अशफाक और लाखों कुर्बानियों के कर्जदार हैं और उस बलिदान का अर्थ समझते हैं, उन्हें यह जरूर समझना चाहिए कि अपनी विरासत से कृतघ्नता और गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी।

भारतीय संविधान का आदर्श चरित्र दुनिया की सबसे खतरनाक कीमत चुका कर हासिल किया गया है। इसका अपमान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा।

नेहरू आजाद भारत का सबसे अहम किरदार इसीलिए बन गया क्योंकि भारतीय आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाने में यह एक नाम सबसे अहम रहा।

हमारे युवाओं को आज इतिहास के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। उन्हें यह समझना चाहिए कि इतिहास फर्जी फ़ोटो और वीडियो वायरल करने के लिए नहीं होता, इतिहास का सबसे बड़ा काम है भविष्य के लिए सबक सीखना।

उन्हें नेहरू और पटेल की उस वचनबद्धता का साथ देना चाहिए कि ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई राज्य सभ्य नहीं हो सकता।’

हमारी आजादी और लोकतंत्र की विरासत बहुत कीमती है, आज जिसपर संगठित हमले हो रहे हैं। यह लोकतंत्र आपका है। इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी, आपका फर्ज है।

-चिन्मय मिश्र

‘मनुष्य का सौंदर्य उसके नैतिक आचरण में है। पशु की सुंदरता उससे भीतर से आंकी नहीं जाती है। गाय को देखकर हम कहते हैं कि इसकी चमड़ी देखो, इसके बाल देखो, इसके पैर देखो, इसके सींग देखो। लेकिन मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। मनुष्य की सुंदरता का आधार तो उसका ह्दय है, उसकी धन संपत्ति नहीं।’

महात्मा गांधी

(पद्मश्री) कंगना रनौत ने भारतीय आजादी को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और गुस्सा होना तो बेवकूफी ही होगी। दरअसल कंगना रनौत के कहने के पीछे जो कुछ भी रहा हो वह उनकी अपनी सोच है, लेकिन उनके इस वक्तव्य की निंदा न करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने जतला दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर उनकी मनस्थिति या मानस क्या है। भारत का सारा राजनीतिक तंत्र जिसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल हैं, जो कुछ भाजपा के बारे में सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, पद्मश्री कंगना रनौत के लिजलिजे वक्तव्य की निंदा और भत्र्सना न करके इन दोनों संगठनों ने स्वयं को भारत व विश्व समुदाय के सामने उधेड़ कर रख दिया है। इसलिए भाजपा इन्हें भारत रत्न न भी दे तो यदि भविष्य में यदि केंद्र सरकार बदले तो उसे इन्हें यह सम्मान देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो असाधारण कार्य किया है, वह सब लोग मिलकर भी नहीं कर पाए। इन्होंने तो राजनाथ सिंह से भी बाजी मार ली जिन्होंने सावरकर की माफी को उचित ठहराया था।

भारतीय समुदाय के बड़े वर्ग की समस्या यह हो गई है कि वह बिना किसी अध्ययन के अपनी बात को इतने अशालीन एवं अश्लील ढंग से कहने का आदी होता जा रहा है कि उसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। यदि कोई अपने पवित्र व पूज्य पूर्वजों को गाली देता है तो क्या आप उससे नाराज होंगे? नहीं। आपको उस पर तरस आना चाहिए, दया आना चाहिए, उसकी उस मानसिक अवस्था पर दुख होना चाहिए तथा उसके उपचार की व्यवस्था करना चाहिए। भारत के पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण इतिहासविज्ञो ने एक पुस्तक लिखी है, ‘इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस।’ इसकी 3.50 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। 600 पृष्ठों की इस पुस्तक की शुरुआती पंक्तियां हैं, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिलाशक आधुनिक समाज द्वारा देखा गए सबसे बड़े आंदोलनो में से एक है। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने सभी वर्गों के लाखों लाख लोगों और विचारधाराओं को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा और शक्तिशाली औपनिवेशिक साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश, फ्रांसीसी, रुसी, चीनी, क्यूबा और वियतनाम की क्रांतियों की तरह इसकी उन लोगों के लिए जबरदस्त प्रासंगिकता है जो वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदलना चाहते हैं।’’ याद रखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हमें बताता है कि अन्यायकारी कानून को तोड़ते हुए भी आप कैसे अपराधमुक्त बने रहते हैं। इस आंदोलन ने हमें सिखलाया कि दमनकारी कानूनों को कैसे अहिंसक तरीको से बेदम बनाया जा सकता है। याद रखिए सिर्फ भारत छोड़ों आंदोलन के दौरान सरकारी आंकड़ो के हिसाब से 940 लोग मारे गए थे। जबकि वास्तव में मारे जाने वालों की संख्या इससे कई गुना थी।

भाषा को लेकर गांधी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहते हैं, ‘भाषा मनुष्य की बुद्धि के सहारे चलती है, इसलिए जब किसी विषय तक बुद्धि नहीं पहुंचती, तब भाषा अधूरी रह जाती है। भाषा का साधारण सा नियम यह है कि लोगों के मन में जो विचार ‘भर’ जाते हैं, वे ही उनकी भाषा में व्यक्त होते हैं। लोग विवेकशील होंगे तो उनकी बोली में विवेकशीलता होगी, लोग मूढ़ होंगे तो उनकी बोली में भी मूढ़ता ही होगी।’ अब पद्मश्री कंगना रनौत के बारे में और क्या कहें ? वरुण गांधी की प्रतिक्रिया का जिस भाषा में उन्होंने उत्तर दिया है, उसके बाद तो कुछ कहने सुनने को बचता ही नहीं। वास्तविकता तो यह है कि भारत का दक्षिणपंथी वैचारिक वर्ग कमोबेश ग्लानि भाव से उभर ही नहीं पा रहा है। अगर सत्ताधारी वर्ग में इतनी गंभीर व दुखदायी टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव पारित करने का साहस नहीं हो तो साफ-साफ समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या होने जा रहा है।

राष्ट्रपति ने उसी दिन समारोह में कर्नाटक की 77 वर्षीय तुलसी गौड़ा को भी पद्मश्री प्रदान की थी। वे कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। जीवन में उन्होंने 30000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। वे जब दो साल की थीं तब उनके पिता नहीं रहे। वे जंगल में अपने पिता को ढूंढती रहीं और एक दिन किसी पेड़ को अपना पिता मान लिया। वे हमेशा से नंगे पैर ही जंगल जाती हैं। एक पूजास्थल है जंगल उनके लिए। वे सम्मान लेने भी नंगे पैर और अपनी पारंपरिक पोषाक में आई। उनके नंगे पैर और खुली पीठ देखकर क्या आपको उनमें नोआखाली में नंगे पैर और उधाड़े बदन घूमते गांधी दिखाई नहीं दिए? पर कंगना और उन जैसों को कभी यह समझ में ही नहीं आएगा कि त्याग और करुणा ही मानवता के सबसे बड़े गुण हैं। तुलसी गौड़ा शायद एक शब्द भी नहीं बोलीं। परंतु सारी दुनिया समझ गई कि वे क्या चाहतीं है, उनके बिना बोले। मगर अपने दंभ में सराबोर लोग जब अंधत्व के शिकार हो जाते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि बहुत से और भी लोग हैं जो उन जैसे नहीं है और उन जैसे होना भी नहीं चाहते। क्या भगतसिंह ने मर्सी पिटीशन-दया की भीख मांगी थी? भारत में 15 अगस्त 1947 को सत्ता का परिवर्तन नहीं युगांतर हुआ था। एक युग का परिवर्तन हुआ था। युगांतर इसलिए क्योंकि भारत ने 150 देशों की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया था। सन् 2014 में महज सत्ता परिवर्तन हुआ है जो आजादी के बाद से 15 बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। सच तो यह है कि जब मनुष्य चापलूसी से भी आगे बढ़ जाता है तो एक तरह के लिजलिजेपन का शिकार हो जाता है। आज भारत में बहुत से लोग इस व्याधि का शिकार हो रहे हैं।

गुरुनानक कहते हैं,

दया कपाह संतोख सूत जतु गंडो सतु-पटु।

एक जनेऊ जी का हईता पांडे धतु।।

अर्थात ‘हे पांडे, यदि तेरे पास ऐसा जनेऊ है जिसमें कपास दया का हो, सूत संतोष का, गांठ संयम की, सच से बटा गया हो, तो मुझे पहना दो।’ कंगना रनौत ने जो भी कहा, वह उनकी सोच है। परंतु मीडिया के जिस अनुषंग ने इसे प्रसारित किया, क्या उसने प्रतिकार स्वरूप यह कहा कि वह उनके इस विचार से सहमत नहीं है? सस्ती लोकप्रियता का कोई भविष्य नहीं होता। सूरज की ओर मुँह कर थूकने का परिणाम हम सब जानते हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों से अजीब सन्नीपात जैसी स्थिति में है। ज्यादातर को कुछ सुझ नहीं रहा है। कंगना रनौत की गिरफ्तारी या पद्मश्री की वापसी कोई समाधान नहीं हैं। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि चुनावी राजनीति, व्यापक राजनीति का हिस्सा भर है। आजादी के पहले विदेशी हुकूमत के रहते यह देश करीब 33 वर्षों तक गांधी व उनके साथियों के निर्देशों पर चला और लक्ष्य को प्राप्त किया। राजनीति में शार्टकट नहीं होता। सांप्रदायिक और द्वेष की राजनीति शार्टकट है और यह रास्ता लंबा नहीं है। यह दूर तक नहीं ले जा पाएगा। सत्ता कोई स्थायी चीज नहीं है। परंतु देश और जनता हमेशा जीवंत बने रहते है। और उनकी जीवंतता बनाए रखने में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन का पुनर्पाठ आज की अनिवार्यता है। चंद्रकांत देवताले की कविता, ‘खुद पर निगरानी का वक्त’’ की पंक्तियां हैं,

तुम्हीं तो पूछ रहे थे न

एक शहीद की प्रस्तर प्रतिमा से

सठिया गई है, क्या स्वतंत्रता?

शायद नहीं दिखे

पत्थर की आँख में आंसू।।

-अशोक पांडे

छोकरे टाइप लोगों की दोस्ती को गधे की सवारी करना बताया गया है। पीढिय़ों से प्रचलित मुहावरों में सीख दी जाती है कि गधे को गुलकंद, पूड़ी-हलवा, जाफरान और मीठे चावल जैसी चीजें खिलाने से परहेज किया जाना चाहिए। उसे सुसज्जित बाजारों, अंगूरी बगीचों और मेलों में ले जाने की भी मनाही है। कुत्ते के दांत की तरह न उसका मांस किसी काम का होता है न चाम। कहा यह भी गया है कि गधे को खिलाए का पुण्य लगता है न पाप। यानी सफल जीवन के लिए गधों से दूर रहना पहली और अनिवार्य शर्त है।

अकबरनामा बताता है कि शहंशाह अकबर को जंगली गधों का शिकार करने में मजा आता था। एक दिन गधों का शिकार करते-करते वह रास्ता भटक गया और अपनी सहायकों से बिछड़ गया। कुछ घंटों बाद गर्मी और भूख-प्यास से वह नीमबेहोश हो गया और जब उसके दरबारियों ने उसे खोजा वह बेखयाली में आंय-बांय बक रहा था। अबू फज़़ल बताते हैं कि बाद में अकबर को अहसास हुआ कि वह गधों का शिकार करने के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बड़े काम करने के लिए बादशाह बना है। यकीन मानिए गधे न होते तो न अकबर का दीने-इलाही होता न के। आसिफ मुगल-ए-आजम बना पाते।

इस बरस मार्च के महीने में आई लंदन की ब्रूक हॉस्पिटल ऑफ एनीमल्स नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अपनी एक रपट में चिंता जाहिर करते हुए सूचित किया कि पिछले सात सालों में भारत में गधों की तादाद में 61 प्रतिशत कमी आई है। चीन में गधों की खाल की मांग का बढऩा इसका मुख्य कारण बताया गया है। एक दूसरा दिलचस्प कारण भी है। हाल के सालों में आंध्रप्रदेश में लोगों ने चोरी-छिपे बड़े पैमाने पर गधे का मांस खाना शुरू किया है। किसी ने उन्हें बता दिया है कि उसे खाने से मर्दानगी में फायदा होता है। मर्दानगी में फायदा होना बताया जाय तो आदमी चौक के बीच नंगा होकर कुत्ते की टट्टी तक खा सकता है।

मैंने जीवन भर गधों से मोहब्बत की है। जऱा भी अफ़सोस नहीं किया। भरपूर संभावना है कि उनकी संगत में रहते-रहते मैं खुद उन्हीं के जैसा बन गया हूँ। हो तो यह भी सकता है कि मैं पैदा ही गधा हुआ होऊं। पिताजी मुझे अक्सर गधे का बच्चा कहकर यूं ही तो नहीं लताड़ा करते होंगे!

बात यह है कि गधों के बारे में सारा दुष्प्रचार इसलिए किया गया कि दुनिया उनसे जलती है। उनके सीधेपन को कमजोरी और उनकी कर्मठता तो अज्ञान बताने वाले समाज को सबसे कीमती सबक देने वाले मुल्ला नसरुद्दीन यूं ही नहीं अपने गधे के शैदाई थे। बताते हैं मुल्ला के गधे के पुरखे यूपी के बाराबंकी से ताल्लुक रखते थे। वही बाराबंकी जहाँ के बैरिस्टर सैयद करामत अली शाह की कोठी पर ईंटें ढोते-ढोते कृष्ण चंदर का तारीखी गधा पढ़ा-लिखा पीर-संन्यासी बन गया था। सैयद साहब और गधा मिलकर अखबार बांचते और दिलीप कुमार-निम्मी की नई पिक्चर के बारे में घंटों बहस किया करते। बैरिस्टर साहब अक्सर कहते- ‘अफ़सोस तुम गधे हो। अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता!’

लन्दन वाली रिपोर्ट ने मुझे चिंताकुल बना दिया है। गधे नहीं रहेंगे तो नई दोस्तियां कैसे बना सकूँगा। गधे की पीठ खुजाने को गधा ही चाहिए होता है। इसलिए ऐ नेक गधो, मिलजुल कर रहो। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरे साथ रहना। सैयद करामत अली शाह की तरह तुम्हें बेटा बनाने का लालच तो नहीं दे सकूंगा, हाँ तुम्हारा नाम जोडक़र अपने बैंक अकाउंट को जॉइंट बनाने का वादा करता हूँ। फिलहाल उसमें पैसे नहीं हैं। नोट आएँगे तो मिलकर मौज काटेंगे।

पक्का। प्रॉमिस!

-पुष्य मित्र

इतिहास पढ़ते रहने की लत ने मुझे कई अनावश्यक तनाव से बचा लिया है। अब जैसे कंगना राणावत जी का ही मसला है। मगर यह कोई अभूतपूर्व प्रसंग नहीं है। इतिहास के पन्नों पर ऐसे किरदार पहले भी दर्ज हुए हैं। जैसे ये मोहतरमा।

ये सावित्री देवी हैं। ये हिटलर की खास थीं। भारतीय नहीं थीं, मगर हिन्दू बन गई थीं। इन्हें लगता था कि हिन्दू ही आर्यों की संस्कृति को बचा सकते हैं। इन्होंने एक किताब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लिखी थी। ए वार्निंग टू हिंदुइज्म। जिसके भूमिका वीडी सावरकर के भाई जीडी सावरकर ने लिखी थी। वीडी सावरकर से भी इनके करीबी रिश्ते थे। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि हिंदुओं को मुसलमानों की बढ़ती आबादी से खतरा है। भारतीय महिलाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिये। मतलब अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिये।

सावित्री देवी दरअसल फ्रेंच थी और इनका नाम मैक्सिमजानी जूलिया पोर्ता था। ये युवावस्था में हिटलर से काफी प्रभावित थी। इन्हें हिटलर देवता लगता था। इस वजह से वे हिटलर के करीब आ गयी। इन्हें लगता था कि हिटलर ही दुनिया की किस्मत बदल सकता है। हिटलर की आर्यन थ्योरी से प्रभावित होकर वे आर्यों की तलाश में भारत आ गयीं।

यहां उनका परिचय यहां के हिंदूवादी नेताओं से हुआ। इन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्य की किरणों के नाम वाली देवी सावित्री के नाम पर रख लिया। यहीं उन्होंने घोषणा की कि हिटलर विष्णु के कल्कि अवतार हैं। हिटलर के प्रोपेगेंडा विभाग के एक भारतीय सज्जन असित कृष्ण मुखर्जी से इन्होंने शादी कर ली।

हिटलर की मौत और नाजीवाद के पतन के बाद भी वे नाजीवाद का प्रचार करती रही। हिटलर के जीवन से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की कोशिश करती रही। 90 के दशक में उनकी मृत्यु हो गई। दिलचस्प जानकारी है वे भले नाजीवादी थी, मगर पशु अधिकारों की प्रबल समर्थक थी।

इनके बारे में मुझे तब पता चला, जब मैं हिटलर के प्रशंसक बुद्धिजीवियों के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था कि वे कैसे थे, नाजी दमन के बारे में उनके क्या विचार थे। हिटलर के दमन का वे किन शब्दों में समर्थन करते थे।

-रमेश अनुपम

प्रवीर चंद्र भंजदेव उन लोगों में से थे जो जीते जी मिथक बन चुके थे। पर सच्चाई यह है कि वे न मिथक थे और न ही कोई कल्पना, अपितु वे एक यथार्थ से कहीं अधिक यथार्थ थे। यथार्थ से भी कहीं अधिक आदिवासियों के स्वप्न और आकांक्षा के जीवंत प्रतीक थे।

राजा, महाराजा, शहजादा तो इस देश में बहुत हुए, ऐसे भी हुए जिन्हें स्वयं इतिहास ने ही भुला दिया और ऐसे भी जिन्हें इतिहास ने तो याद रखा पर जनता ने ही भुला दिया। प्रवीर चंद्र भंजदेव इन सबसे अलग, इन सबसे मौलिक और इन सबसे ऊपर थे।

प्रवीर चंद्र भंजदेव पर जो भी लिखा गया है या तो वह अतिरेक में लिखा गया है या फिर इस अंदाज में कि होगे राजा तुम, होगे आदिवासियों के मसीहा भी, हम भी कोई कम तीसमारखां नहीं हैं।

कांति कुमार जैन और उन्हीं की तरह ढेरों बस्तर विशेषज्ञ इसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने न तो प्रवीर चंद्र भंजदेव के साथ पूरी तरह न्याय किया है और न ही बस्तर के आदिवासियों के साथ।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि बस्तर और प्रवीर चंद्र भंजदेव को ठीक-ठीक समझ पाना बहुत कठिन है। उन्हें नए आलोक में समझने के लिए तर्क और प्रमाण जुटा पाना इससे भी दुष्कर कार्य है। जो लिखित इतिहास है वह इतिहास कम और एक तरह से भड़ास या ज्ञान बघारने का माध्यम ज्यादा है। बस्तर के इतिहास को लेकर जो भी लिखा गया है उसकी पूर्ण व्याख्या, उसे गजेटियर और पुष्ट प्रमाणों के आधार पर एक नए आलोक में देखने की कहीं अधिक आवश्यकता है।

यह वही संभव कर सकता है जो बिना किसी पूर्वग्रह के बस्तर, बस्तर के आदिवासियों और प्रवीर चंद्र भंजदेव को समझने की चाह रखता हो।

यह सच है कि प्रवीर चंद्र भंजदेव बचपन से ही माता और पिता के प्यार तथा स्नेह से वंचित रहे। प्रवीर चंद्र भंजदेव जब सात वर्ष के अबोध बालक थे उसी समय उनकी मां राजमाता प्रफुल्ल कुमारी देवी का संदिग्ध परिस्थितियों में इंग्लैंड में निधन हो गया था।

सन् 1931 में राजमाता प्रफुल्ल कुमारी देवी को अंग्रेज सरकार ने इलाज के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। उस समय प्रवीर चंद्र भंजदेव मात्र दो वर्ष के शिशु थे। उनका जन्म 25 जून सन् 1929 को शिलांग में हुआ था। शासकीय अभिलेखों में उनका जन्म 13 जून सन् 1929 माना गया है ।

मां के इलाज के लिए इंग्लैंड जाने के बाद दो वर्ष के अबोध शिशु पर क्या गुजरी होगी इसका महज अनुमान ही लगाया जा सकता है।

सन् 1931 से लेकर निधन (1936) तक राजमाता प्रफुल्ल कुमारी देवी इंग्लैंड में ही रही। पिता प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव उड़ीसा के मयूरभंज रियासत के राजकुमार थे।

मां इंग्लैंड में पिता मयूरभंज में और प्रवीर चंद्र भंजदेव अकेले जगदलपुर के अपने राजमहल में। इसे काल की क्रूरता ही कहा जा सकता है कि सन् 1936 में मां का साया भी उनके सिर से उठ गया था।

राजमहल में चारों भाई बहन (कमला देवी, प्रवीर चंद्र, गीता देवी और विजय चंद्र ) नितांत अकेले रह गए थे। उनके पिता महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जीवित थे, पर उनका बच्चों पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। उनका बस्तर प्रवेश अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा निषिद्ध था।

ऐसे में प्रवीर चंद्र भंजदेव और उनके तीन छोटे-छोटे भाई बहनों पर क्या बीती होगी ? इसका अनुमान लगाना कठिन है। उन बच्चों के कोमल मन को किस-किस तरह के आघात झेलने पड़े होंगे कल्पना करना मुश्किल है।

इन बच्चों की देख-रेख के लिए जो अंग्रेज रखे गए थे उन्हें ये भारतीय बच्चे भला कैसे पसंद आ सकते थे। उनके ह्रदय में इन अबोध बच्चों के लिए प्यार नहीं घृणा भरा हुआ था।

प्रवीर चंद्र भंजदेव सहित उनके तीन भाई बहनों की जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार ने सेना के अंग्रेज अधिकारी जे.जी.गिब्सन तथा मिसेज गिब्सन को सौंपी थी, जो सन् 1936 से 1945 तक इन बच्चों की देख-रेख करते रहे। गिब्सन दंपत्ति का इन बच्चों के प्रति रवैया बहुत निराशाजनक था। गिब्सन दंपत्ति ने इन बच्चों के साथ एक तरह से अन्याय ही किया, उन मासूम बच्चों को प्यार नहीं तिरस्कार दिया।

उनके बचपन के सुंदर घरौंदे को रौंद डाला। उनकी कोमल भावनाओं को आहत किया। उनके अधरों में मुस्कान देने की जगह उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया।

अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ने गिब्सन दंपत्ति के खिलाफ गवर्नर से शिकायत की और उन्होंने स्वयं बच्चों की देख-रेख करने की मांग की। पर अंग्रेज बहादुरों की मंशा कुछ अलग और महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव को सबक सिखाने की थी। वे तो चाहते ही थे बस्तर का राजपरिवार जो अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं है उसे चालाकी और धूर्तता के साथ नष्ट कर दिया जाए। महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव भी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के असाधारण विद्वान व्यक्ति थे, सो अंग्रेज उन्हें फूटी आंखों से देखना भी पसंद नहीं करते थे।

गवर्नर से अपील करने का विपरीत असर पड़ा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव का बस्तर प्रवेश ही निषिद्ध कर दिया गया।

चारों अबोध बच्चे अंग्रेज रूपी राक्षसों के कैद में थे। मिस्टर गिब्सन और मिसेज गिब्सन जैसे क्रूर राक्षस के चंगुल से उन्हें कोई मुक्त नहीं करवा सकता था।

सन् 1946 से गिब्सन दंपत्ति की जगह एक दूसरी अंग्रेज दंपत्ति को इन बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। गिब्सन दंपत्ति की जगह अब मैथ्यू दंपत्ति ने ले ली थी।

पी.सी. मैथ्यू और उनकी पत्नी गिब्सन दंपत्ति से भी ज्यादा क्रूर और षड्यंत्रकारी सिद्ध हुए। यह सब अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी।

चारों बच्चे एक राक्षस की चंगुल से छूटकर दूसरे खतरनाक राक्षस की चंगुल में फंस चुके थे।

पुरानी कहानियों में ऐसे बच्चों को राक्षसों के चंगुल से आजाद कराने कोई न कोई तेजस्वी राजकुमार अवतरित हो जाया करते थे, जो राक्षसों को मारकर इन अबोध बच्चों को मुक्त करा लेते थे। पर

इस कहानी के भाग्य में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था।

इसी के चलते प्रवीर चंद्र भंजदेव की बड़ी बहन कमला कुमारी देवी मानसिक विकृति की शिकार हो गई और असमय काल के गाल में समा गई।

(बाकी अगले हफ्ते)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आजकल टीवी चैनलों और अखबारों में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और अभिनेत्री कंगना राउत के बयानों को लेकर काफी कहा-सुनी चल रही है। इन तीनों व्यक्तियों के बयान भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित हैं। इन तीनों में से कोई भी इतिहासकार नहीं है। इन तीनों की किस एतिहासिक विषय पर क्या राय है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन इनके बयानों पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों होती है? शायद इसीलिए कि इन लोगों के नाम पहले से चर्चित हैं।

ये नेता लोग हैं। ये बयान इसलिए भी देते हैं कि कुछ वोट-बैंकों को वे हथिया सकें। कभी-कभी अज्ञानवश या जल्दबाजी में कोई ऊटपटांग बात भी नेताओं के मुंह से निकल जाती है। कई बार उनके बयानेां को तोड़-मरोड़कर उनके विरोधी उनकी छवि खराब करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने गांधी, नेहरु और पटेल के साथ-साथ स्वातंत्र्य-सेनानियों में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी गिना दिया।

इसमें शक नहीं कि आजादी के संग्राम में जिन्ना 1920 तक अत्यधिक सक्रिय रहे। वे मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के भी खिलाफ थे जबकि गांधी उसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन 1920 की नागपुर कांग्रेस में हुए जिन्ना के अपमान ने उन्हें उल्टे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में लियाकत अली के न्यौते पर लंदन से लौटकर उन्होंने मुसलमानों को जो गुमराह किया, उसी का नतीजा बना पाकिस्तान, जिससे न उधर के मुसलमानों का भला हुआ, न इधर के!

इसी प्रकार सलमान खुर्शीद ने हिंदू अतिवाद और मुस्लिम अतिवाद, दोनों की निंदा की है लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा की तुलना बोको हरम और इस्लामी स्टेट के आतंकवाद से करके अपनी अयोध्या संबंधी पुस्तक को विवादास्पद बना लिया है। यह ठीक है कि हिंदुत्व के नाम पर इधर कई हिंसात्मक, आतंकी और मूर्खतापूर्ण काम हुए हैं लेकिन उनका हिंदुत्व की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। यदि सलमान खुर्शीद सावरकर का 'हिंदुत्वÓ पढ़ें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बयानों पर ध्यान दें तो वे अपने दृष्टिकोण में संशोधन कर लेंगे।

जहां तक फिल्म अभिनेत्री का सवाल है, वे तो कुछ भी कह दें, सब चलता है। 1947 को वह 'भीख में मिली में आजादीÓ कहें और मोदी के आगमन (2014) को वह सच्ची आजादी कहें, इस खुशामद को मोदी खुद भी हजम नहीं कर पाएंगे। अभी-अभी मिले पद्यश्री पुरस्कार के बदले ऐसी बेलगाम बयानबाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की क्या जरुरत है? ऐसे बयान देकर ये चर्चित लोग अपनी इज्जत अपने आप पैंदे में बिठा लेते हैं।

(नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

दिल्ली में हुई अफगानिस्तान संबंधी अंतरराष्ट्रीय बैठक कुछ कमियों के बावजूद बहुत सार्थक रही। यदि इसमें चीन और पाकिस्तान भी भाग लेते तो बेहतर होता लेकिन उन्होंने जान-बूझकर अपने आप को अछूत बना लिया। इसके अलावा इस बैठक ने अफगानों की मदद का प्रस्ताव तो पारित किया लेकिन ठोस मदद की कोई घोषणा नहीं की। भारत ने जैसे 50 हजार टन गेहूं भिजवाने की घोषणा की थी, वैसे ही ये आठों राष्ट्र मिलकर हजारों टन खाद्यान्न, गर्म कपड़े, दवाइयां तथा अन्य जरुरी सामान काबुल भिजवाने की घोषणा इस बैठक में कर देते तो आम अफगानों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती।

इसी प्रकार सारे देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने सर्वसमावेशी सरकार और आतंकविरोधी अफगान नीति पर काफी जोर दिया लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने तालिबान के आगे कूटनीतिक मान्यता की गाजर नहीं लटकाई। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और सुरक्षा सलाहकार से मैं यह अपेक्षा करता था कि वे जब सभी सातों प्रतिनिधियों से मिले, तब वे उनसे कहते कि ऐसी पिछली बैठकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने जो प्रस्ताव पारित कर रखे हैं, उन्हें दोहराने के साथ-साथ तालिबान को ठीक रास्ते पर लाने के लिए वे नए संकल्प की घोषणा करें। यदि वे ऐसा करते तो पाकिस्तान और चीन का पैंतरा अपने आप चित हो जाता।

दोनों देशों को अफसोस होता कि वे दिल्ली क्यों नहीं आए? दिल्ली बैठक के कारण भारत को अफगान-संकट में थोड़ी भूमिका अवश्य मिल गई है बल्कि मैं यह कहूंगा इस मौके का लाभ उठाकर भारत को अग्रण्य भूमिका निभानी चाहिए थी। भारत तो इस पहल में चूक गया लेकिन पाकिस्तान यही भूमिका निभा रहा है। उसने अपने यहां अमेरिका, रुस और चीन को तो बुला ही लिया है, तालिबान प्रतिनिधि को भी जोड़ लिया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हम लोग अमेरिका और तालिबान से परहेज़ बिल्कुल न करें और उनसे किसी भी प्रकार दबे भी नहीं।

वैसे तो भारत का विदेश मंत्रालय अमेरिका का लगभग हर मामले में पिछलग्गू-सा दिखाई पड़ता है लेकिन फिर क्या वजह है कि तालिबान के सवाल पर भारत और अमेरिका ने एक-दूसरे से दूरी बना रखी है? यह खुशी की बात है कि दिल्ली-बैठक में तालिबान-प्रश्न पर सर्वसम्मत घोषणा हो गई है, लेकिन विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के भाषणों में अपने-अपने राष्ट्रहित भी उन्होंने प्रतिबिंबित किए हैं। इन भाषणों और आपसी बातचीत से हमारे अफसरों का ज्ञानवर्द्धन जरुर हुआ होगा।

पाकिस्तान, भारत के साथ पहल करने में घबरा रहा है लेकिन भारत ने अच्छा किया कि उसे दावत दे दी। भारत यह न भूले कि वह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भाई है। बड़े भाई के नाते यदि उसे थोड़ी उदारता दिखानी पड़े तो जरुर दिखाए और अफगानिस्तान से संबंधित सभी राष्ट्रों को साथ लेकर चलने की कोशिश करे।

(नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

इस बार 141 लोगों को पद्य पुरस्कार दिए गए। जिन्हें पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, उन्हें उनके मित्र और रिश्तेदार प्राय: बधाइयां भेजते हैं लेकिन मैं या तो चुप रहता हूं या अपने कुछ अभिन्न मित्रों को सहानुभूति का संदेश भिजवाता हूं। सहानुभूति इसलिए कि ऐसे पुरस्कार पाने के लिए कुछ लोगों को पता नहीं कितनी उठक-बैठक करनी पड़ती है, अप्रिय नेताओं और अफसरों के यहां दरबार लगाना होता है और कई बार तो रिश्वत भी देनी पड़ती है, हालांकि सभी पुरस्कृत लोग ऐसे नहीं होते।

लेकिन इस बार कई ऐसे लोगों को यह सम्मान मिला है, जो न तो अपनी सिफारिश खुद कर सकते हैं और न ही किसी से करवा सकते हैं। उन्हें तो अपने काम से काम होता है। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें न तो पढऩा आता है और न ही लिखना। या तो उनके पास टेलिविजन सेट नहीं होता है और अगर होता भी है तो उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे खबरें तक नहीं देखते। उन्हें हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक के नाम भी पता नहीं होते।

उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई सरकारी सम्मान भी होता है या नहीं? उन्हें किसी पुरस्कार या तिरस्कार की परवाह नहीं होती। ऐसे ही लोग प्रेरणा-पुरुष होते हैं। इस बार भी ऐसे कई लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने पर मेरी हार्दिक बधाई और उस सरकारी पुरस्कार-समिति के लिए भी सराहना। कौन हैं, ऐसे लोग? ये हैं- हरेकाला हजब्बा, जो कि खुद अशिक्षित हैं और फुटपाथ पर बैठकर संतरे बेचते थे। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर कर्नाटक के अपने गांव में पहली पाठशाला खोल दी।

दूसरे हैं, अयोध्या के मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने 25 हजार से अधिक लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार किया। 1992 में रेल्वे पटरी पर उनके बेटे के क्षत-विक्षत शव ने उन्हें इस पुण्य-कार्य के लिए प्रेरित किया। तीसरे, लद्दाख के चुल्टिम चोनजोर इतने दमदार आदमी है कि करगिल क्षेत्र के एक गांव तक उन्होंने 38 किमी सड़क अकेले दम बनाकर खड़ी कर दी। चौथी, कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा ने अकेले ही 30 हजार से ज्यादा वृक्ष रोप दिए।

पांचवें, राजस्थान के हिम्मताराम भांमूजी भी इसी तरह के संकल्पशील पुरुष हैं। उन्होंने जोधपुर, बाड़मेड़, सीकर, जैसलमेर और नागौर आदि शहरों में हजारों पौधे लगाने का सफल अभियान चलाया है। छठी, महाराष्ट्र की आदिवासी महिला राहीबाई पोपरे भी देसी बीज खुद तैयार करती हैं, जिनकी फसल से उस इलाके के किसानों को बेहतर आमदनी हो रही है। उन्हें लोग 'बीजमाताÓ या सीड मदर कहते हैं।

यदि इन लोगों के साथ उज्जैन के अंबोदिया गांव में 'सेवाधामÓ चला रहे सुधीर गोयल का नाम भी जुड़ जाता तो पद्म पुरस्कारों की प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाते। इस सेवाधाम में साढ़े सात सौ अपंग, विकलांग, कोढ़ी, अंधे, बहरे, परित्यक्ता महिलाएं, पूर्व वेश्याएं, पूर्व-भिखारी आदि नि:शुल्क रहते हैं। इसे कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती। ऐसे अनेक लोग भारत में अनाम सेवा कर रहे हैं। उन्हें खोज-खोजकर सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि देश में नि:स्वार्थ सेवा की लहर फैल सके।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-डाॅ. परिवेश मिश्रा

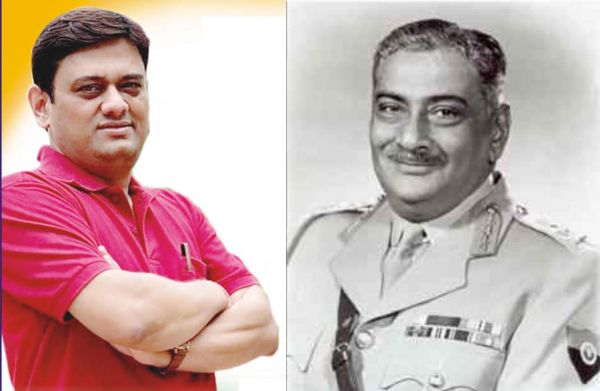

ऊंचे पद और उसके साथ पैकेज में प्राप्त होने वाली शक्ति के मोह से ग्रसित व्यक्ति नैतिकता की सीमा लांघने से भी गुरेज़ नहीं करता है, इसका अहसास फ़ौज से सेवानिवृत्त होकर मंत्री बने एक जनरल ने हाल में करवाया था। उन पर आरोप लगे थे कि सेवाकाल के दौरान उन्होंने अपने सर्विस रिकाॅर्ड में हेराफेरी की ताकि रिटायरमेंट को अधिक से अधिक टाला जा सके और वे अधिक से अधिक समय सेनाध्यक्ष के पद पर टिके रहें। उनके इस कृत्य के साथ जुड़ी अनैतिकता उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनी जितनी शायद कुछ दशक पहले बनी होती। अभी कुछ दशकों पहले तक जीवन के मूल्य कितने अलग थे। आदमी जितना ऊपर जाता था, उससे नैतिकता की अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ जाती थीं। अधिकांश मौकों पर वे निराश नहीं करते थे। कुछ लोग तो अनूठे और अनुकरणीय उदाहरण पीछे छोड़ जाते थे।

यह सब याद आया जब कल पत्नी डाॅ. मेनका देवी के साथ हाल ही में दिवंगत हुए छत्तीसगढ़ के विधायक स्वर्गीय (राजा) देवव्रत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने खैरागढ़ पहुंचना हुआ।

भारत जब आज़ाद हुआ था तब फ़ौजों में शीर्ष नेतृत्व में अचानक आये खालीपन ने देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। जब तक अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीय अधिकारियों को फ़ौज में नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया था। 1857 के अनुभव के बाद अंग्रेज़ों की यह नीति स्वाभाविक थी। कर्नल के.एम. करियप्पा पहले हिन्दुस्तानी थे जो 1945 में ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचे थे। उन दिनों कर्नल (बाद में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल) अयूब खान, करियप्पा के मातहत थे। विभाजन के बाद के सालों में भारत और पाकिस्तान दोनों की फ़ौजों के कमांडर अंग्रेज़ थे। 1947-48 में जब कश्मीर में पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हुआ तब भी।

1949 की शुरुआत में अंग्रेज़ जनरल बुचर की भारत से बिदाई का समय नज़दीक आया तो भारतीय सेना के मुखिया की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हुई। पहली बार एक भारतीय इस पद पर नियुक्त होने जा रहा था। देश के नव-निर्माण की प्रक्रिया में यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर था। बहस का एक विषय यह भी था कि सेनाध्यक्ष के चयन का आधार क्या हो। वरिष्ठता या काबिलीयत? या दोनों ? तीन वरिष्ठतम अधिकारियों की शॉर्टलिस्ट बनाकर मंथन शुरू हुआ।

इससे पहले 1947 में हिन्दुस्तानी सेना के तीन ब्रिगेडियरों को मेजर जनरल के पद पर प्रमोट कर शीर्ष नेतृत्व की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। इनमें से एक पाकिस्तान के हिस्से के थे। बचे दो भारतीयों में एक थे जनरल करियप्पा, और दूसरे थे जनरल महाराज कुमार राजेंद्र सिंहजी। शॉर्टलिस्ट में इन दो भारतीयों के अलावा एक जनरल नाथू सिंह भी थे। लेकिन काफी जूनियर होने के कारण तथा इंग्लैंड की ट्रेनिंग से वंचित रहने के कारण जनरल नाथू सिंह एक तरह से रेस से बाहर ही थे। चयन पहले दो में से ही होना था।

मेजर जनरल बनने की तिथि के आधार पर दोनों जनरल बराबरी पर थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक लोगों से इस विषय पर राय मशविरा किया। रक्षामंत्री सरदार बलदेव सिंह, जनरल करियप्पा के पक्ष में बिलकुल नहीं थे। पलड़ा स्वाभाविक था जनरल राजेंद्र सिंहजी की ओर झुक गया। नियुक्ति से पहले पंडित नेहरू ने जनरल राजेंद्र सिंहजी से उनकी राय पूछी। जनरल राजेंद्र सिंहजी ने बिना पलक झपके अपनी राय दे दी : "काबिलीयत बराबर हो सकती है किन्तु जनरल करियप्पा उम्र में मुझसे कुछ माह वरिष्ठ हैं, यह अवसर पहले उन्हें ही दिया जाना चाहिए". और 15 जनवरी 1949 के दिन जनरल करियप्पा भारतीय फ़ौज के पहले "कमान्डर-इन-चीफ" बने। तब से यह दिन हर साल "आर्मी-दिवस" के रूप में मनाया जाता है। और तब से वरिष्ठता को वरीयता देने की परम्परा आज तक चल रही है। उस स्तर पर काबिलीयत तो कमोबेश उन्नीस-बीस ही रहती है।

सेनाध्यक्ष बनने का ऑफर सामने पाकर भी वह अवसर अपनी जगह दूसरे को देने वाले जनरल महाराज कुमार राजेंद्र सिंहजी सौराष्ट्र (गुजरात) के नवानगर ( वर्तमान जामनगर) राजघराने के सदस्य थे। उसी राजघराने से जिसके महाराज (जाम साहब) रणजीत सिंहजी और भतीजे दलीप सिंहजी क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी हुए थे। उनके नाम पर ही रणजी ट्राॅफी और दलीप ट्राॅफी मैच खेले जाते हैं।

जनरल महाराज कुमार राजेंद्र सिंहजी की बेटी रश्मि देवी सिंहजी का विवाह खैरागढ़ के राजपरिवार में हुआ तथा आगे चलकर वे रानी बनीं। रश्मि देवी जी के बेटे थे देवव्रत सिंह जी, जिनके चित्र के सामने हाथ जोड़कर जब आज मैं खड़ा हुआ तो सारी स्मृतियां ताजी हो गयीं।

जनरल महाराज कुमार राजेंद्र सिंहजी भारतीय सेना के दूसरे सेनाध्यक्ष बने, किन्तु इस बार भी वे एक और अनूठा उदाहरण पीछे छोड़ गये। भारत के अब तक के सेनाध्यक्षों में वे अकेले रहे हैं जिन्होंने नियत तारीख से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। इसके पीछे का कारण बहुत कुछ बताता है उस काल के लोगों के जीवन मूल्यों के बारे में।

सेना में सेनाध्यक्ष के लिए नियत सेवाकाल अन्य जनरलों की अपेक्षा अधिक होता है। जनरल राजेंद्र सिंहजी जब सेनाध्यक्ष थे तब सेना में उनके बाद वरिष्ठतम अधिकारी थे जनरल श्रीनागेश (जनरल नाथू सिंह रिटायर हो चुके थे)। जब तक जनरल राजेंद्र सिंहजी अपना कार्यकाल पूरा करते, जनरल श्रीनागेश रिटायर हो चुके होते। ऐसा हो पाता इससे पहले ही जनरल राजेंद्र सिंहजी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली ताकि उनके पुराने मित्र और साथी जनरल श्रीनागेश के लिए भारतीय फ़ौज के तीसरे अध्यक्ष बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

स्व. देवव्रत सिंह जी के दादा राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह और दादी रानी पद्मावती भी इतिहास बनाने में पीछे नहीं थे। नवम्बर 1956 में मध्यप्रदेश में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो देवव्रत जी के दादा और दादी दोनों उसमें मंत्री के रूप में शामिल किये गये। इस बात पर यदि "परिवारवाद" शब्द याद आये तो "महिला सशक्तिकरण" को भी याद करना सामयिक होगा। मंत्रिमंडल में दादी रानी पद्मावती केबिनेट मंत्री थीं, और दादा राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल के उस वक़्त के ग्रुप फोटो में रानी पद्मावती सामने कुर्सी पर बैठी और राजा साहब पीछे कतार में खड़े नज़र आते हैं। परम्परा आगे जारी रही। देवव्रत जी के पिता राजा रवेन्द्र बहादुर सिंह ने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, किन्तु मां रानी रश्मि देवी सिंह चार बार विधायक चुनी गयीं।

स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का दुखद निधन असामयिक था। देवव्रत अपने अल्प जीवन में एक बेहद लोकप्रिय सामाजिक और राजनीतिक शख्सियत के रूप में स्थापित हो गये थे। खैरागढ़ में उनके अपने तथा विस्तृत परिवार के साथ भेंट कर हमने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

----------------

नोटः * अंग्रेज़ों के समय फ़ौज के मुखिया को कमान्डर-इन-चीफ कहा जाता था। तब तक वायु सेना और नौसेना का अलग अस्तित्व विकसित नहीं हुआ था। दिल्ली में इनके निवास को आम भारतीय "जंगी लाट की कोठी" के नाम से जानता था। यही भवन आज़ादी के बाद तीन मूर्ति भवन के नाम से प्रधानमंत्री का आवास बना। राष्ट्रपति भवन "बड़े लाट की कोठी" थी। अंग्रेजी शब्द "लाॅर्ड" के अपभ्रंश को "लाट-साहब" बनाकर हमने अपना लिया।

* जनरल करियप्पा इसी अंग्रेज़ी परम्परा में कमान्डर-इन-चीफ बने थे। दूसरे सेनाध्यक्ष जनरल महाराज कुमार राजेंद्र सिंहजी की सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के साथ ही पदनाम में परिवर्तन हुआ और वे भारत के प्रथम चीफ-ऑफ-आर्मी-स्टाफ बने। तब से यही पदनाम आज तक जारी है।

झीरम घाटी जांच आयोग के एकल जस्टिस प्रशांत मिश्रा द्वारा जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को न देकर सीधे राज्यपाल को दे दी गई है। इससे दिलचस्प विवाद खड़ा हो गया है। इसके संवैधानिक पक्षों को अपनी तरफ से विन्यस्त करते कई किरदार जनइजलास में आ गए हैं। वह सब पढऩे से संविधान के प्रति उनकी लगन, उत्तेजना और जिज्ञासा को लेकर सोचने में अच्छा लगता है। सबसे दमदार तर्क यह दे दिया गया यदि जांच आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को दे दी है, तब भी राज्यपाल को उसका अध्ययन करने तक की संवैधानिक आज़ादी नहीं है। अगर वे ऐसा करने के बाद कोई निर्णय लेती हैं तो वह विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन होगा।

संविधान में राज्यपाल पद विशेष अधिकारों और कर्तव्यों के साथ उसकी गरिमा के साथ भी स्थापित किया गया है। राज्य का शासन संविधान के अनुसार राज्यपाल के नाम से चलता है, मंत्रिपरिषद या विधानसभा के नाम से नहीं। मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को सलाह और सहयोग करने का अधिकार है। सलाह राज्यपाल को अमूमन मानना चाहिए उन कुछ मामलों को छोडक़र जहां संविधान ने राज्यपाल को अलग से संवैधानिक अधिकार दिए हैं। ऐसे कई प्रावधान हैं। विशेषकर अनुच्छेद 356 में तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं। विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में आदिवासियों के अधिकारों का रक्षण करने में राज्यपाल को यहां तक अधिकार हैं कि केंद्र के राज्य के बनाए गए अधिनियमों तक को पूरी या आंशिक तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं करने को लेकर भी आदेश कर सकते हैं या आंशिक रूप से उन्हें लागू कर सकते हैं या संशोधित भी कर सकते हैं।

संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचविचार, सावधानी और दूर दृष्टि से राज्यों के राज्यपालों और वहां की मंत्रिपरिषदों और विधानसभाओं के अधिकारों में संतुलन बनाने की कोशिश की है। नई-नई परिस्थितियां और चुनौतियां संविधान के प्रावधानों को लेकर उपस्थित होती रहेंगी। ऐसा भी उनका अनुमान रहा है । ऐसी परिस्थितियों और चुनौतियों से समाधानपूर्वक निपटने की अधिकारिता इसीलिए संविधान न्यायालयों अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमे हुए हैं जहां राज्यपालों की शक्ति को परिस्थितियों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है और उनके पद की गरिमा को संविधान की रक्षा करने की नीयत से बचाकर भी रखा गया है।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत झीरम घाटी के दुर्भाग्यजनक नक्सली हमले में कई कांग्रेस नेताओं की हत्या के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में भाजपा सरकार ने 2013 में झीरम घाटी जांच आयोग नियुक्त किया।कई कारणों से इसकी कार्यवाही 8 साल तक चलती रही। जस्टिस मिश्रा इसी बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो कर चले गए और तब यह रिपोर्ट राज्यपाल को पेश की गई। कांग्रेस पक्ष और विपक्ष इस मामले में कूद पड़े हैं। राज्य सरकार और उसके मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायिक आयोग द्वारा कोई बयान दिए जाने की संभावना नहीं है। वैसे भी न्यायिक आयोग का कार्यकाल रिपोर्ट देने से खत्म हो जाता है और वह न्यायिक आयोग नहीं रह जाता। राज्यपाल को भी राजनीतिक पार्टियों और सरकार के तमाम दिए गए बयानों से कोई सरोकार नहीं हो सकता क्योंकि उनके संवैधानिक पद की मर्यादा के वह अनुकूल नहीं हो सकता।

सवाल है क्या किसी भी परिस्थिति में कोई भी जांच आयोग इस बात के लिए बंधा हुआ है कि वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को ही देगा। उसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता जब वह ऐसी रिपोर्ट राज्यपाल को देना चाहे? सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुकदमे हुए हैं। एक 1977 में और एक 2004 में जब संवैधानिक पीठ ने तय किया कि जांच आयोग की रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को ही देना मुनासिब हुआ है और राज्यपाल उस पर आदेश भी कर सकते हैं। हालांकि उन प्रकरणों में राज्य के मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के खिलाफ आयोग द्वारा जांच की गई और तब उस रिपोर्ट को राज्यपाल को देना सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा।

झीरम घाटी का प्रकरण उससे बिल्कुल अलग है। यहां नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई और उसकी जांच हाईकोर्ट के जज द्वारा एक आयोग के जरिए कराई गई और वह रिपोर्ट दी गई। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानूनी और न्यायिक अवधारणा स्थापित की हैं और उसमें सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण अवधारणा है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई टिप्पणी है या जांच है तो बाकी मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या किसी तरह की पक्षपात की भावना या तरफदारी से बच पाएंगे? यह एक मानवीय सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसी तरफदारी या पक्षपात की भावना से मंत्रिपरिषद के साथी सदस्यों द्वारा बचना संभव नहीं है या कम से कम उसकी संभावना नहीं है। तब वह जांच रिपोर्ट राज्यपाल को दिए जाने का औचित्य बनता है।

बहुत सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित कथन भी किया है कि राज्य मंत्रिपरिषद का यह पहला अधिकार है। शायद एकल अधिकार भी कि जांच आयोग की रिपोर्ट उसके सामने आए और वह उस पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि हर वक्त इस बात की संभावना नहीं होती कि राज्य मंत्रिपरिषद किसी रिपोर्ट पर विचार करते समय अपने किसी साथी मंत्री को लेकर उनके पक्ष में तरफदारी ही करने लगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तरफदारी या पक्षपात की भावना नहीं आएगी। इस संबंध में भी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सद्भावनापूर्वक कहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है और यह सामान्य तौर पर कुबूल होना चाहिए कि वह निष्ठापूर्वक, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ विधि सम्मत आचरण ही करेगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत कम परिस्थितियों में ऐसे अपवाद भी हो सकते हैं जहां लगे कि राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला विवेकहीन हो सकता है और उसमें पक्षपात की बू आ सकती है क्योंकि कहीं न कहीं किसी संवैधानिक अधिकारी अर्थात मंत्री के विरुद्ध कुछ कहा गया। यहां तो सिर्फ परिकल्पना है।

अभी कहां तय हुआ है कि झीरम घाटी जांच आयोग के प्रकरण में जांच आयोग ने किसी मंत्री के खिलाफ कोई विपरीत टिप्पणी की हो या जांच कराने की मंशा जाहिर की हो। अभी तो सब कुछ अंदाज से सभी तरफ से सभी पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हर हालत में मंत्रिपरिषद के अधिकार को कुंठित कर देना उसे रिपोर्ट के पढऩे से वंचित कर देना कतई संविधानसम्मत नहीं है। उसके साथ साथ राज्यपाल को उनको मिले हुए किसी प्रतिवेदन पत्र या रिपोर्ट को पढऩे तक का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा कहना भी तो एक अतिवादी दृष्टिकोण है। हर हालत में झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट राज्य मंत्रिपरिषद और संभवत: राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत की जाएगी। इस संबंध में कोई संवैधानिक आशंका नहीं हो सकती है। लेकिन उसे राज्यपाल को प्रस्तुत कर दिए जाने से कई तरह की कल्पनाएं गूंथी जा रही हैं। उनका कोई संवैधानिक आधार भी तो नहीं बनता है।

दुर्भाग्यजनक झीरम घाटी हत्याकांड की जांच को पूरा करने में 8 साल का समय लग गया। पहले 5 साल तो भाजपा सरकार ने और बाद में करीब 3 साल कांग्रेस सरकार ने लगातार झीरम घाटी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया। तब भी तो इस बात को सोचा जा सकता था कि मामला बहुत ढीला हो रहा है। जांच आयोग की धारा सात में आयोग के कार्यकाल को समाप्त कर देने का भी तो राज्य सरकार को अधिकार रहता है और विधानसभा को भी। वह भी तो नहीं किया गया। तब तो सभी पक्षों द्वारा प्रतिभागिता कर दी गई। अब राज्यपाल द्वारा यदि यह तय किया जाता है कि उन्हें जांच आयोग की रिपोर्ट को पढऩे का अधिकार है और उस पर कुछ कार्यवाही करने का ।तब एक नया विवाद खड़ा हो सकता है।

वैसे इसे अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर के एक नाटक के शीर्षक से भी समझा जा सकता है। Much ado about nothing.

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

चीन में माओ त्से तुंग के बाद चार बड़े नेता हुए। तंग स्याओ फिंग, च्यांग जोमिन, हू जिन्ताओ और शी चिन फिंग ! माओ के बाद तंग को इसीलिए सबसे बड़ा नेता माना गया, क्योंकि उन्होंने चीन को नई दिशा दी थी। माओ की सांस्कृतिक क्रांति तथा अन्य साम्यवादी कदमों के कारण चीन में लाखों की जान चली गई और आर्थिक विपन्नता भी बढ़ गई लेकिन तंग स्याओ फिंग ने काफी उदारवादी और सुधारवादी रवैया अपनाया। उनकी एक प्रसिद्ध कहावत तो चीनी इतिहास का विषय बन गई है। उन्होंने कहा था कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि बिल्ली काली है या गोरी है। देखना यह है कि वह चूहे मार सकती है या नहीं? उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों से चीन को विश्व की महाशक्तियों की पंगत में ले जाकर बिठा दिया। उन्हीं की तरह शी चिन फिंग ने अपने पिछले नौ साल के शासन-काल में चीन को विश्व-शक्ति बनाने का भरपूर प्रयत्न किया।

उन्होंने चीन को इस लायक बना दिया कि अमेरिका उससे गलबहियां मिलाने के लिए उद्यत हो गया और जब चीन फिसला नहीं तो आज चीन के साथ अमेरिका के वैसे रिश्ते बनते जा रहे हैं, जैसे शीतयुद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के हो गए थे। शी के चीन की फौजी बुलंदी ही कारण है, जिसने उसके आस-पास अमेरिकी चौगुटे (क्वाड) को जन्म दिया है और पश्चिम एशिया में भी वैसा ही गठबंधन बनने जा रहा है। शी की रेशम महापथ की महायोजना ने पूरे एशिया को समेटने की कोशिश की है। शी का चीन प्राचीन चीनी 'माध्यमिक साम्राज्यÓ की धारणा को बदलकर पूरे एशिया और अफ्रीका में छा जाना चाहता है।

शी ने 2018 में चीनी संविधान में संशोधन करवाकर अपने लिए आजीवन राष्ट्रपति रहने का प्रावधान करवा लिया है। इस समय तीन शीर्ष पद उनके पास हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वे महासचिव हैं, देश के राष्ट्रपति हैं और केंद्र सैन्य आयोग के अध्यक्ष हैं। जाहिर है कि अगले साल वे पांच साल के लिए और चुन लिये जाएंगे। पिछले 100 साल के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में माओ और तंग के बाद शी ही ऐसा नेता होंगे, जिनकी प्रशंसा में पार्टी कसीदे काढ़ेगी। शी को इस बात का श्रेय तो है कि उन्होंने चीन को महाशक्ति और महासंपन्न बनाने का भरसक प्रयत्न किया है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जबर्दस्त पहल की है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए शी चिन फिंग एक पहेली भी हैं। वे यह प्रश्न भी सबके सामने उछाल रहे हैं कि अपने देश की जनता के भले के लिए क्या अच्छा है, भारत की तरह का लोकतंत्र या चीन की तरह का नेतातंत्र?

(नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक अब लगभग दो साल बाद हुई, जबकि उसे हर तीसरे महिने होनी चाहिए थी। उसे नहीं करने का बहाना यह बनाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान उसके सैकड़ों सदस्य एक जगह कैसे इक_े होते? एक जगह इक_े होने के इस तर्क में कुछ दम नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आडवाणीजी, जोशीजी और कई मुख्यमंत्रियों ने घर बैठे उस बैठक में भाग ले लिया, वैसे ही सारे सदस्य ले सकते थे। लेकिन अब आनन-फानन यह बैठक कुछ घंटों के लिए बुलाई गई, यह बताता है कि हाल ही में हुए उप-चुनावों ने भाजपा में चिंता पैदा कर दी है। यह कोई संयोग मात्र नहीं है कि नरेंद्र मोदी इतनी ठंड में गर्म कपड़े लादकर केदारनाथ गए और वेटिकन में जाकर पोप से गल-मिलव्वल करते रहे। इन तीनों घटनाओं— कार्यकारिणी की बैठक, पोप से गल-मिलव्वल और केदारनाथ की प्रचारपूर्ण यात्रा— का सीधा संबंध पांच राज्यों के आगामी चुनावों से है।

उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव अगले कुछ माह में ही होनेवाले हैं। पोप से भेंट गोवा और मणिपुर के ईसाई वोटरों को फुसलाए बिना नहीं रहेगी और केदारनाथ-यात्रा का असर उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं पर पड़े बिना नहीं रहेगा। मोदी का यह कदम सामयिक और सार्थक है, क्योंकि राजनीति में वोट और नोट— ये ही दो बड़े सत्य हैं। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को खास तौर से दिल्ली बुलाकर असाधारण महत्व इसीलिए दिया गया है कि यदि उ.प्र. हाथ से खिसक गया तो दिल्ली की कुर्सी भी हिलने लगेगी।

खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि आप 2024 में मोदी को दिल्ली में तिबारा लाना चाहते हैं तो पहले योगी को लखनऊ में दुबारा लाकर दिखाइए। कार्यसमिति की इस बैठक में सभी वक्ताओं ने पिछले दो साल की सरकार की उपलब्धियों पर अपने-अपने ढंग से प्रकाश डाला। किसी भी वक्ता ने यह नहीं बताया कि सरकार कहां-कहां चूक गई? सभी मुद्दों पर खुली बहस का सवाल तो उठता ही नहीं है। कांग्रेस हो या भाजपा, इन दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टियों में आंतरिक बहस खुलकर होती रहे तो भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। भाजपा सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी कोरोना महामारी के दौरान काफी लगन से काम किया, केंद्र सरकार ने कमजोरों की मदद के भी कई उपाय किए लेकिन विदेश नीति और अर्थ नीति के मामलों में कई गच्चे भी खाए। इन सभी मुद्दों पर दो-टूक बहस के बजाय भाजपा कार्यकारिणी ने अपना सारा जोर पांच राज्यों के आसन्न चुनावों पर लगा दिया। यह जरुरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरुरी यह था कि देश भर से आए प्रतिनिधि सरकार के कार्यों की स्पष्ट समीक्षा करें और भविष्य के लिए रचनात्मक सुझाव दें।

(नया इंडिया की अनुमति से)

5 नवम्बर 1930 को जन्मे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह भारत की केंद्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हैसियत रखते थे। उनका बहुत लोगों से संबंध रहा होगा जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। मुझसे उनका सीमित संपर्क था लेकिन वह सीमित संपर्क एक खास समय में बहुत निजी और आत्मीय घनत्व का हो गया था। उसकी जानकारी बहुतों को नहीं होगी।

अर्जुन सिंह चाहते थे मैं उनके साथ रहकर राजनीति में काम करूं लेकिन छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय बनावट के कारण और फिर दुर्ग जिले की अलग बनावट के कारण यहां दो तरह के समूह चल रहे थे। एक विद्याचरण शुक्ल के नेतृत्व में जिसमें हम लोग थे। दूसरा चंदूलाल चंद्राकर के नेतृत्व में दुर्ग जिले की राजनीति में रहा है। उसमें भी हमें बीच-बीच में काम करना था ।

एक ऐसा वक्त आया जब प्रदेश के एक शीर्ष नेता मेरे पिताजी से निजी रूप में नाराज हो गए । राजनांदगांव शहर से लगभग 5 किलोमीटर के बाद हमारे गांव पेंडरी के पास की सारी जमीन अचानक नोटिफाई हो गई कि वहां राजनांदगांव का इंडस्ट्रियल स्टेट आएगा। उस समय भू अर्जन अधिनियम के तहत इतना कम पैसा मिलता था कि वह तो बहुत घाटे का सौदा हो जाता । मेरे पिताजी परेशान हुए उन्होंने मुझसे कहा।

मैंने कुछ नहीं सोचा। अर्जुन सिंहजी को फोन किया। संयोग से फोन पर मिल गए। मैंने अपनी बातें बताईं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा आधे घंटे बाद क्या मुझे याद दिलाएंगे? आधे घंटे के अंदर ही उनके निजी सचिव यूनुस का फोन आ गया। कहा साहब ने मुख्यमंत्री से बात कर ली है और वह जो नोटिफिकेशन था डीनोटिफाई हो जाएगा। अगले दिन वह हो गया और हमारे गांव से बहुत आगे चलकर राजनांदगांव जिले का औद्योगिक केंद्र बनाया गया। उससे हमारी जमीन की कीमत बढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद और भी बढ़ी। एक मध्यमवर्गीय परिवार की उन्होंने ऐसे मदद की जिसके एक प्रतिनिधि अर्थात मुझको चाहते थे कि मैं उनके साथ राजनीति करूं।

इसके अलावा एक बात और बीच के दौर में उन्होंने की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अपने निजी कक्ष में एक दिन मुझे ले गए। वहां उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और विधायक वगैरह भी आए थे। उनके सामने मेरी बातें भी हुर्ईं और और उन्होंने उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं से मेरे बारे में कहा कि ये बहुत विश्वासपात्र हैं। आप लोग निश्चिंत होकर बात करें। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद के लिए मुझसे प्रस्ताव किया कि मैं उसे स्वीकार कर लूं। शर्त रखी कि मुझे अपने खास आदिवासी सांसद मित्र अरविंद नेताम जो दूसरे ग्रुप के थे, उनसे राजनीतिक संबंध तोडऩे पड़ेंगे। मैंने अपने दिमाग से कह दिया कि मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन दोस्ती नहीं छोडूंगा।

उन्होंने कहा कि ठीक है इसके बाद आप और हम साहित्य संस्कृति पर ही बात करेंगे। यह पद उन्होंने बाद में प्रसिद्ध पत्रकार उदयन शर्मा को दिया। हमारा यह रिश्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे चलता रहा। राजनीतिक नहीं था।

मैं जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हुआ उसके पहले अजीत जोगी के साले पार्टी छोडक़र चुनाव लड़ गए। रत्नेश सोलोमन को पार्टी से निकाला गया था। पता नहीं क्यों मैंने उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दिया। अर्जुन सिंह बीमार थे और अस्पताल में थे। वहां उन्होंने बुलाया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज सिंह ने मुझसे पूछा कि मैंने उनसे पूछे बिना ऐसा क्यों किया। तो मैंने अपने चेहरे को भोला बनाते यही कहा कि मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैंने सोचा एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को वापस पार्टी में ले लिया जाए।

श्रीमती सिंह ने मुस्कुराकर मुझसे कहा आप जितने भोले बनना चाहते हैं इतने भोले हैं नहीं। अर्जुन सिंहजी ने अपनी कमजोर आवाज में यही कहा कनकजी! आगे कोई भी फैसला करें तो इतना तो समझ लें कि मैं अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हूं। मुझसे पूछ लिया करें। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनसे पूछने की ज़रूरत पड़ती। हमारा संबंध उसी तरह सौहार्दपूर्ण बना रहा।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष मैं बना। पता नहीं किन कारणों से दुर्ग में बहुत भारी भरकम स्वागत के बाद जब मैं कांग्रेस भवन पहुंचा अपने भाषण में मैंने कह दिया कि अर्जुन सिंह मेरे बौद्धिक नेता हैं। हमारे गु्रप के छत्तीसगढ़ के नेता विद्याचरण शुक्ल जिन्हें हम अपना बड़ा भाई मानते थे बहुत नाराज हुए। उन्होंने फोन पर मुझे बहुत डांटा और कहा कि अर्जुन सिंह कब से तुम्हारे बौद्धिक नेता हो गए। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया।

मेरे कांग्रेस महामंत्री बनने का अर्जुनसिंह के समर्थकों में बहुत गुस्सा था। पता नहीं क्यों अजीत जोगी के अशोक रोड स्थित मकान में उनके सारे साथी अर्जुन सिंहजी के सभी समर्थक बैठे। अरविंद नेताम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। उन्हें मैंने सलाह दी कि चलो साथियों के बीच चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। हम सब वहां पहुंचे देखा। सब बहुत नाराज़ हैं। कुछ लोगों ने अपनी बात कही। वह हमें सुनने में अच्छी तो नहीं लगी लेकिन हम चुप रहे। फिर बाद में मैंने अजीत जोगी से अनुरोध किया कि मुझे भी कहने का मौका दिया जाए।

अपने छोटे से भाषण में मैंने केवल यही बताया कि आप सब जितने उनके समर्थक यहां बैठे हैं कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन सिंहजी के समर्थन में आज तक कितने लेख अखबारों में लिखे हैं। जितने मैंने लिखे हैं। जाहिर था किसी ने नहीं लिखे थे। मैंने तो लगातार लिखे। चाहे किसी को कैसा भी अच्छा बुरा लगा हो।

उसके बाद उनके पुत्र अजय सिंहजी ने कहा कि देखिए अब कनकजी ने दस्तावेजी सबूत एक वकील के रूप में पेश कर दिये हैं। अब आगे इस बैठक का, वाद विवाद का, झगड़े का कोई अर्थ नहीं है। शालीन मोड़ पर बैठक खत्म हो गई।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की खबर दिल दहलाने वाली थी। जिस प्रांत में पूर्ण शराबबंदी हो, उसमें दर्जनों लोग शराबपान के चलते मर जाएं और सैकड़ों लोग अधमरे हो जाएं, इसका अर्थ क्या निकला? क्या यह नहीं कि शराबबंदी के बावजूद शराब बिहार में दनदना रही है। यह तो जहरीली थी, इसलिए इसका पता चल गया। उसने खुद अपना पता दे दिया। अपने-आपको पकड़वा दिया लेकिन जिस शराब के चलते लोगों को सिर्फ नशा होता है, उनकी संख्या कितनी होगी, कुछ पता नहीं।

यह भी हो सकता है कि अब पहले से भी ज्यादा शराब बन रही हो, ज्यादा बिक रही हो और ज्यादा पी जा रही हो। इसमें सरकारी अधिकारियों और पुलिसवालों की भी पूरी मेहरबानी होती है। नीतीश कुमार के साहस का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूं कि उन्होंने शराबबंदी का यह साहसिक कदम उठाया। उनके पहले हमारे समाजवादी मित्र मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने भी बिहार में शराबबंदी कर दी थी। 2017 में जब पटना में नीतीश से मेरी भेंट हुई तो उन्होंने मेरे आग्रह पर पटना की होटलों में शराब की जो छूट थी, उसे भी तत्काल उठा लिया था।

स्वयं नीतीश और नशाबंदी के आग्रही मेरे जैसे लोगों को इस तथ्य का जरा भी अंदाज नहीं है कि जिन्हें शराब की लत पड़ गई है, उसे कानून से नहीं छुड़ाया जा सकता है। जिसने पीने की ठान रखी है, वह बिहार की सीमा पार करेगा और किसी अन्य प्रांत या नेपाल के सीमांत में घुसकर पिएगा। आम कंपनियों की बोतलें नहीं बिकने देगें तो वह उन्हें तस्करी से प्राप्त करेगा और यदि आपने उसे रोकने का बंदोबस्त कर लिया तो वह घरों में बनी शराब पिएगा।

घरों में बनी यह शराब पियक्कड़ों के होश तो उड़ाती ही है, उनकी जान भी ले बैठती है। हरयाणा में बंसीलाल और आंध्र में रामाराव ने भी शराबबंदी की थी लेकिन वह चल नहीं पाई। अब तो कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्यों पर से भी शराबबंदी की पाबंदी हटाई जा रही है। मेरे कई प्रधानमंत्री मित्रों को मैंने कई बार गुपचुप शराब पीते हुए देखा है। लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों आर्यसमाजियों, सर्वोदयियों, गांधीवादियों, रामकृष्ण मिश्नरियों और मुसलमानों को भी जानता हूं, जिन्होंने लाख आग्रहों के बावजूद शराब की एक बूंद भी जीवन में कभी नहीं छुई। मैं जब मास्को में पढ़ता था तो यह देखकर दंग रह जाता था कि कम्युनिस्ट नेताओं के साथ-साथ पादरी लोग भी चलती मेट्रो रेल में बेहोश पड़े होते थे।

वैसे इस्लामी देशों और भारत में शराब का प्रचलन उतना नहीं है, जितना यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में है। इसका मूल कारण बचपन में पड़े दृढ़ संस्कार हैं। कानून तभी अपना काम करेगा, जब पहले माता-पिता और शिक्षकगण बच्चों में नशा-विरोधी संस्कार पैदा करेंगे।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-चिन्मय मिश्र

‘मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जूरी के निर्णय के बाद भी मैं खुद को बेगुनाह मानता हूं। वस्तुओं की नियति को उच्च शक्तियां निर्धारित करती हैं और हो सकता है परमात्मा की यही इच्छा हो कि जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, वह मेरे जेल से बाहर रहने के बजाय मेरे तकलीफ उठाने पर अधिक फूले फले ।’

- बाल गंगाधर तिलक

बंबई उच्च न्यायालय के केंद्रीय कक्ष में इस पट्टिका का अनावरण करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम. सी. चागला ने कहा था कि ‘तिलक की स्मृति में आज सुबह इस पट्टी के अनावरण का जो सौभाग्य मुझे मिला, उसकी तुलना किसी और सम्मान या प्रतिष्ठा से नहीं की जा सकती है । 12 साल की अवधि में दो बार इस पक्ष में वे अभियुक्त के कटघरे में खड़े हुए और उन्हें दोनों ही बार कारावास का दंड सुनाया गया। भारत के इस महान और विख्यात सपूत को इन सजाओं द्वारा जो तकलीफ दी गई उसका प्रायश्चित करने के लिए हम यहां इक_ा हुए हैं।’ न्यायमूर्ति चागला ने कहा था कि यह इतिहास पर धब्बा है। ये दंड न्याय का तकनीकी अनुपालन भर थे। गौरतलब है उन्हें धारा 124 (अ) देशद्रोह 153 (अ)के अंतर्गत सजा दी गई थी। अपने संबोधन में वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह भी कहते हैं कि, ‘हमारे समकालीन हम पर जो फैसला सुनाते हैं, हमारा समय हम पर जो निर्णय सुनाता है,उसका अधिक मूल्य नहीं होता। मूल्यवान होता है इतिहास का अपरिहार्य निर्णय और इतिहास का अपरिहार्य निर्णय है कि आजादी और देश प्रेम की आवाज दबाने वाली यह दोनों सजाएं निंदनीय हैं। तिलक ने जो किया वह देश के लिए लडऩे वाले हर व्यक्ति का न्याय संगत अधिकार है । यह दोनों सजाएं विस्मृत हो चुकी हैं और तिलक की महानता स्थापित हो चुकी है।’

ठीक इसी समय सन् 1908 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक एक्ट का जबरदस्त विरोध करते हुए कह रहे थे, ‘मेरे हिसाब से यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि शुरुआत एशियाटिक एक्ट को रद्द करने से शुरू हुई और नही यह कि एशियाटिक एक्ट के रद्द होने से समाप्त हो जाएगी। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि इस उपनिवेश की सरकार आज इस कानून को रद्द करने के लिए तैयार है, यह हमारी आंखों में धूल झोंकना ही है क्योंकि वे इसके बाद और अधिक कठोर वह अपमानजनक कानून लाएंगे। लेकिन मैं इससे स्वयं यह सीखना चाहता हूं और अपने देशवासियों को सिखाना चाहता हूं कि अभी हम भले ही कितने असहाय नजर आ रहे हो, लेकिन हमें सशक्त बनना होगा हमें समझना होगा कि हम इस महान सृष्टि का एक हिस्सा है और इन राजाओं के बजाय वहही दें जो हमारे नियति तय करता है। हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए। और चाहे जैसा भी कानून पारित हो यदि वह अन्याय पूर्ण है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए अपने सिरे पर चढऩे नहीं देना चाहिए। (सामान्य अनुवाद)