विचार/लेख

-मनोरमा सिंह

मिल्ली गज़ट पर इस्मत चुगताई से जुड़ा एक लेख पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही रोचक बात लिखी है, आज के भारत में इसे पढ़ा जाना चाहिए-

भारत को आजादी इस शर्त पर मिली थी कि मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाएगा। पाकिस्तान बनाया गया लेकिन कई मुसलमानों को पाकिस्तान में स्वीकार नहीं किया गया इसलिए वे भारत लौट आए। पाकिस्तान के चारों प्रांतों में गोरे रंग के लोग रहते थे, इसलिए उन भारतीय मुसलमानों को, जिनका रंग गोरा था, समायोजित किया गया। वे भी पाकिस्तानियों की तरह उर्दू बोलते थे। हालाँकि, केवल कुछ हिंदुओं ने पाकिस्तान में रहना चुना बाकी वहां से इधर आ गए थे। मेरा सांवला भाई भी अपने गहरे त्वचा रंग के कारण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत लौट आया। मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और इसलिए मेरी मां भी अपने बच्चों के साथ भारत लौट आई। मैं अलीगढ़ की रहने वाली थी, मैंने वहीं रहने का फैसला किया। अलीगढ़ के मुसलमान भी कहीं नहीं गए, इसलिए मैं वहां सुरक्षित थी।

मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली मुसलमान हूं। किसी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं जिस फ्लैट में रहती हूं वह एक मुसलमान का है। वह इसमें कभी नहीं रहना चाहता था क्योंकि वह हिंदुओं से डरता था। अपार्टमेंट सिंधियों द्वारा बनाया गया था जो शांतिप्रिय लोग हैं। यहां के ज्यादातर लोग सिंधी और गुजराती हैं जो दयालु लोग हैं। क्षेत्र में कोई दंगा नहीं हुआ है। इसके अलावा, मेरे और मेरी बहन के परिवार में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी हैं जो शांति से रहते हैं। मेरे फ्लैट में पाँच कमरे हैं। कुछ लोग डर गए और मुझे धमकाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन मरना है तो क्यों न मैं अपने ही खूबसूरत फ्लैट में मरूं। मेरी बेटी की शादी एक हिंदू से हुई है। मेरी बड़ी बहन बांद्रा में रहती थी। उसके एक बेटे की शादी हिंदू से, दूसरे की पारसी से और तीसरे की एक मुस्लिम से हुई है। संक्षेप में कहें तो हमारा परिवार ‘भेलपुरी’ होते हुए भी खुशी-खुशी एक साथ रहता है!

-श्याम मीरा सिंह

कोक स्टूडियो ने बहुत से अच्छे गाने दिए हैं, एक गाना सुन रहा हूँ ‘मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न माँग।’ लिखा फ़ैज़ साहब ने है तो आलोचनाओं की गलेबां तो ऐसे ही छोटी हो गई, मजाल क्या किसी की जो फ़ैज़ की कविता में क्या उनके किसी एक शब्द को ही आगे-पीछे कर हिला जाए फ़ैज़ के लिखने की ऊँचाई देखिए-

‘मैंने समझा था कि तू है तो दरख़्शाँ है हयात

तेरा ग़म है तो ग़म-ए-दहर का झगड़ा क्या है

तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात

तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है’

जितने सुंदर लफ्ज़़ उतने ही खूबसूरत हुमेरा चन्ना और नबील शौक़त की जोड़ी। गाया ऐसे जैसे हर एक लफ्ज़़ एक-एक करके हुमेरा के होठों से निकलता और हवा से घायल हो होकर ज़मीन पर गिर पड़ता हो। संगीत है कि नशा मिलाई कोई मदहोश हवा कि सुनते-सुनते हाथ की उँगलियाँ थपकने के लिए ज़मीन ढूँढने लगें।

लेकिन एक चीज़ बार बार ज़ेहन खुरच रही ही कि न जाने फ़ैज़ ने ऐसा क्यूँ कहा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न माँग। फ़ैज़ इतने निराशावादी तो नहीं हो सकते। प्रेम कोई ऐसी चीज़ कहाँ जो अपना अंत पा ले, ज़रूर लिखते वक्त फ़ैज़ किसी से कुछ ग़ुस्सा रहे होंगे, ज़रूर किसी बात पर ऐतराज जताने का उनका मन हो आया होगा। ज़रूर कुछ उल्टा-सीधा उनके दिमाग़ में इधर-उधर हो रहा होगा, नहीं तो ये कहने वाला कि ‘तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है’ ये तो न लिखता कि ‘और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा।’ दोनों बातें एक ही साथ, कि आँखों के सिवा कुछ भी नहीं, फिर आँखों के अलावा राहतों के विकल्प भी। ऐसा कहाँ होता।

ज़रूर फ़ैज़ उस दिन थके रहे होंगे तो नाराज़ होकर कह दिए होंगे कि जाओ अब प्यार नहीं होता, अब मन नहीं है। पर प्रेम के संवाद तो उलटवासियों में ही अपनी साँस लेते हैं, यहाँ न का मतलब हाँ, और हाँ का मतलब न ही होता है अक्सर। प्रेम की दुनिया इठलाने, झुठलाने, इतराने और रूठने-मनाने की ही तो है।

कोई कहे कि उससे अब प्रेम नहीं होता, उसके बस का नहीं ये सब। तब माना यही जाता है कि उस दिल में ही प्रेम उपजने की सबसे अधिक संभावनाएँ हैं। रेगिस्तान में बूँद की निश्चित्ता हो न हो पर अचानक किसी दिन बाढ़ आने की निश्चितता जरूर होती है। जो कह दिए हैं कि उनसे प्रेम नहीं होता, जो कह दिए हैं कि वे खाली हो चुके हैं, वे इस दुनिया के वे सुंदर फूल हैं जिनके माथे पर हथेली रख देने की ज़रूरत है, जिन्हें पुचकारने की ज़रूरत है। जिन्हें पास कहीं बिठाकर कहा जाए ‘नहीं अभी बहुत संभावनाएँ हैं तुममें’ ‘तुम बहुत खूबसूरत हो।’

शायद फ़ैज़ उस दिन ऐसे ही किसी से कहलवाना चाहते रहे होंगे, इसलिए उल्टी बात कही ताकि कोई आकर उसे सीधी कर दे। उमर कितने भी मौसम क्यों ना दिखा दे, कितने ही बसंत सफेद बालों के ऊपर से उतर जाएँ, पर मन हो ही आता है सुनने का कि नहीं, सब कुछ हार थकने के बाद भी तुममें अभी बहुत सी संभावनाएँ बची हैं, तुम अब भी प्रेम कर सकते हो। फ़ैज़ भी किसी से शायद यही सुनना चाहते होंगे।

काश कोई होता उस समय जो फ़ैज़ से कहता ‘तुममें बहुत बचा है अभी, जिसे और अच्छी और सुंदर कहानियों में खर्च होना है, वक्त आते ही पहले जितनी ही मोहब्बत कर जाओगे, पहले की तरह ही काँपता सा हाथ किसी के माथे के बालों को हटाने को हो ही आया करेगा, फिर किसी से कहोगे कि प्रेम करता हूँ और बहुत करता हूँ।’

ये सुनकर फ़ैज़ शायद घर को लौटते और उस पन्ने को ढूँढते जिस पर लिखा था कि ‘मुझ से पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना माँग।’ फ़ैज़ ज़रूर इन थकी हुई पंक्तियों को मिटाते और नीचे उस लडक़ी के लिए माफ़ी लिखते। कहते कि मालूम नहीं क्या परिणाम होगा पर कोशिश करूँगा।...और अपने इसी गाने की उस पंक्ति में से सारे ‘अगर-मगर, किंतु, लेकिन, हालाँकि’ मिटाकर बाकी पंक्ति यूँ ही लिखी छोड़ देते जिसमें वे लिखते हैं-

‘लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे

अब भी दिलकश है तिरा हुस्न क्या कीजे’?

नोट- (नज़्म लिखे जाने की पृष्ठभूमि मुझे पता है। मैंने बस एक एंगल लिया है उसका। बाकी इस कविता का स्त्री-पुरुष प्रेम से कोई मतलब नहीं। ये वतन के लिए लिखी एक बेहतरीन नज़्म है। मैंने बस इसको एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया है।)

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया है। उसमें भारत कितना है? दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण लोकतंत्रों के अनुभवों से लाभ उठाने की कोशिश में संविधान अनेक व्यवस्थाओं का शरणालय बन गया है। वह भूगोल में दुनिया तक फैला है, लेकिन उसकी अपनी इतिहास दृष्टि नहीं है। प्राचीन भारतीय गणतंत्र व्यवस्था के सर्वोत्तम विचारों का ‘डाइजेस्ट’ भी संविधान में नहीं है।

नया सवाल है वर्तमान डेमोक्रेसी और संविधान का अक्स भारतीयों की आत्मा में कब और कैसे पैठेगा? सामंतशाही चली गई। फिर भी छिपकली की कटी पूंछ तड़प रही है। उसका उत्तराधिकार आईएएस और आईपीएस की नौकरशाही ने ओढ़ लिया है। उनके तेवर, मुद्रा और तैश में फिरंगी अब भी गुर्राता है। छोकरे नौकरशाह अस्पताल की टेबल पर पैर चढ़ाकर पीडि़तों से बात करते हैं। अपने मातहत कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से चांटा मारते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों तथा पीडि़तों के साथ बलात्कार करते भी सकुचाते नहीं हैं। पुलिसिया इजलास में तो साहब, हुजूर, माई-बाप, सरकार, बड़ेे साहब जैसे शब्दों का रौद्र संगीत आतताइयों की दहाड़, चीत्कार, ललकार, डांटडपट और दूसरी ओर पीडि़त सर्वहारा के रूदन, सुबकने और चीखने कराहने की संगति में गूंजता रहता है। कहा होगा यूनानी दार्शनिक अफलातून ने डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए शासनतंत्र है। लोग अदृश्य हैं। संदर्भ हैं। नेपथ्य में हैं। बराएनाम हैं। उपस्थित होकर भी दिखते नहीं हैं। फिर भी उनके उल्लेख का दुरुपयोग किए बिना डेमोक्रेसी का शीशमहल खड़ा नहीं हो सकता। भारत शीशमहल है जिसमें विदेशी सांड़ों के घुसे रहने की हालत है। सरकारी तंत्र हम्माम है। सब कुछ छिपाने के बाद भी सब कुछ दिखा तो रहा है।

आईन के आईने का कांच चमकदार है। सतह पर समय की धुंध, गर्द और मैल है। हौसला भारत के अवाम में हो। वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को हुकूमतशाही की संस्थाएं नहीं समझे। संविधान हम भारत के लोगों ने लिखा है। हमें सस्ता, सुलभ और शीघ्र इंसाफ पाने का हक है। तीनों संवैधानिक संस्थाएं लंगड़ा कर चल रही हैं। उनकी धमनियों में आस्था का खून इंजेक्ट करना लोकतंत्र की जरूरत है। औड़म-बौड़म नेताओं की तस्वीरें विज्ञापनों में रोज परोसी जाती हैं।

अंबेडकर अपने दृष्टिकोण के प्रति आत्मसमर्थित, समर्पित और आश्वस्त रहते थे। उन्हें सभा के बहुत बड़े बहुमत का समर्थन मिलता ही था। मुख्य कारण संवैधानिक समझ के एक एक अवयव को लेकर उनका और जवाहरलाल नेहरू का सहकार था। दोनों की यूरो-अमेरिकी संवैधानिक दृष्टियों में एक जैसी समझ और पारदर्शी व्याख्या का परिष्कार अंतर्निहित हो गया था। नागरिक आजादी को लेकर उच्च स्तर के अकादमिक, तर्कशील और दार्शनिक नस्ल के समाधानकारक भाषण नहीं हो सके। फिर भी अंबेडकर का असाधारण अध्यवसाय, हाजिरजवाबी और हर आग्रह को व्यावहारिक बनाकर उस पर संवैधानिक मुलम्मा चढ़ा देने की महारत का संविधान सभा में कोई मुकाबला नहीं था। वे इतनी चुटीली बातें कई बार सूत्र के रूप में भी कह या रच देते थे जो सदस्यों को लाजवाब कर देती थीं।

महंगाई का सूचकांक सबसे ऊंचा है। नेताओं के चरित्र के पतन का पारा शून्य डिग्री के नीचे चला गया है। नेता जनता से लगातार इतने झूठ कह रहे हैं कि जनता सहम गई है कि सच भी नहीं सुनना चाहती। नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले इने गिने वक्ताओं को समाज में झगड़ालू कहा जाने लगता है। नेता घूस और दलाली के साथ और डकैती की लूट का हिस्सा भी खा रहे आरोपित होते हैं। कॉरपोरेट इकाइयां तो देश की देह और सत्ता की आत्मा का लाइलाज कैंसर हैं। दीमकें बनकर देश के अस्तित्व में घुस गई हैं। अब तो भारत-महल ही भरभराकर गिर जाने को है। संविधान उपजाऊ खेत है। उसमें हर पांच साल में जनविश्वास की फसल के बीज बोए जाते हैं। मतदाता किसान होता है। खुश होता है फसल के पकने पर अब अच्छे दिन आएंगे। धरती पुत्र किसान या तो आत्महत्या करता है, अन्यथा पांच साल बाद आत्महत्या करने का मौसम ढूंढता है।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज न तो स्थानांतरित किए जा सकते हैं, न ही उनका निलंबन हो सकता है और न ही उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय जांच की जा सकती है। वे संसद और विधानसभाओं के अधिनियमों और कानूनों, सरकारी आदेशों और निर्णयों को खारिज, बदल या संशोधित कर सकते हैं। वे अदालत कक्ष में बैठकर किसी भी अनुपस्थित व्यक्ति, वकील या मुवक्किल पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। वे अपने वेतन खुद बढ़ा लेते हैं। अपनी छुट्टियां तय कर लेते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के साथ रिश्ता रखने में उन्हें कई बार परहेज नहीं होता। वे अपनी संतानों और निकट रिश्तेदारों को उसी न्यायालय में बैठकर वकालती पेशे में समृद्ध कर रहे हैं। याचक, कर्मचारी, छात्र, महिलाएं और अपराधी (भी) न्यायिक-अन्याय के लगातार शिकार होते चलते हैं। बरसों उन मुकदमों को लटकाकर रखते हैं, जब तक कि याचिकाकार की नियुक्ति का अधिकार न्यायालय की चौखट पर दम नहीं तोड़ दे।

डॉक्टरों के मानव व्यापार कारखानेनुमा अस्पताल वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की लाश तक नहीं सौंपते, जब तक अवैध फीस का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाए। कई नेता राष्ट्रीय अस्मिता ताक पर रखकर अमेरिका के चरणों में लगातार लोट रहे हैं। अंगरेजी भाषा, शासन व्यवस्था और तहजीब को नौकरशाही चंदन की तरह माथे पर लीपे हुए है। सरकारों, विदेशियों, नौकरशाहों, अदालतों वगैरह ने मिलकर भारतीयों को ‘देश‘ नाम के मकान का किराएदार बना दिया है। इस संपत्ति पर कब्जा ‘मेक इन इंडिया’, ‘बुलेट ट्रेन’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘अंगरेजिय़त, ‘स्किल इंडिया’’, ‘स्टार्ट अप’, ‘लॉर्ड मैकॉल’, ‘सबका साथ सबका विश्वास’, ‘एड्स की बीमारी’, ‘किसानों की आत्महत्या’, ‘स्त्रियों के बलात्कार’, ‘कॉरपोरेटियों के अनाचार’ का हो गया है। पता नहीं यह देश किसका है?

(संविधान इक्कीसवीं सदी की दहलीज़ पर खड़ा होकर वक्ती तौर पर नहीं, बल्कि वक्त के हाथों अपने मूल्यांकन की संभावनाएं टटोल रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होकर अपनी सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा में है। यह एक तरह का विशाल केनवस, वॉल कैलेण्डर या क्लास रूम का ब्लैक बोर्ड है जिस पर कोई भी उजली इबारत लिखी जा सकती है। काश! यह बात उन लोगों के गले उतरती जिनके कंठ में संविधान का वाचन तो है, वचन में कर्म नहीं।)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

दिल्ली में प्रदूषण का हाल इतना बुरा है कि इसे दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी कहा जा सकता है, हालांकि यह खिताब अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण मापक संस्था ने पाकिस्तान के लाहौर को दे रखा है। दिल्ली की जहरीली हवा पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय कई बार काफी सख्त टिप्पणियां कर चुका है लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अभी तक खर्राटे ही खींच रही हैं।

इस दिल्ली में दो-दो सरकारें हैं, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण अन्य बड़े शहरों के मुकाबले दुगुना है। राजनीतिक प्रदूषण जब दिल्ली में बढ़ता है तो लोग उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते बल्कि लोग उसका रस लेते हैं लेकिन यह जलवायु-प्रदूषण तो जितना जनता के लिए बुरा है, उससे भी ज्यादा नेताओं के लिए बुरा है, क्योंकि नेता अपने भगतों से मिले-जुले बिना रह नहीं सकते और भीड़-भड़क्के के बिना उनका काम नहीं चलता।

सर्वोच्च न्यायालयों के जजों ने कहा है कि हमारी सरकारें प्रदूषण से निपटने में बड़ी लापरवाही कर रही है। वे भगवान भरोसे बैठी रहती हैं। इसीलिए प्रदूषण का स्तर दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में आज प्रदूषण-अंक 500 और उससे भी ऊपर दौड़ रहा है जबकि कल सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकील दुहाई दे रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण घट रहा है, क्योंकि तेज हवा के कारण कुछ घंटों के लिए वह 250 के आस-पास पहुंच गया था। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना क्यों नहीं थोपा? पराली के कारण प्रदूषण लगभग 30 प्रतिशत हो जाता है जबकि कुछ सरकारी सूत्र कहते रहते हैं कि पराली के कारण वह सिर्फ 2 प्रतिशत होता है।

अगर यह सही भी है तो पहले की तरह बाहर से आने वाले ट्रकों पर इस साल प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? कारों के सम-विषम नंबरों के आधार पर उनके यातायात और परिवहन को क्यों नहीं रोका गया? आम आदमी मुखपट्टी तो बांधे रह सकता है लेकिन उसके घरों में प्रदूषण-नियंत्रण यंत्र वह कहां से लाकर रख सकता है? नोटबंदी और तालाबंदी ने उसका हाल इतना खस्ता कर दिया है कि उसे भरपेट रोटी भी नसीब नहीं है तो वह प्रदूषित हवा से खुद को कैसे बचा सकता है? अदालत ने तो यह भी कहा है कि दिल्ली पर कुछ दिनों के लिए दुबारा तालाबंदी क्यों नहीं थोपी गई?

सरकार की तरफ से पेश सफाई में उसके वकील ने अदालत के सामने कई आंकड़े पेश करके यह बताने की कोशिश की कि सरकार ने पुराने धुंआफेंक वाहनों, जहरीले ईंधन से चलनेवाले उद्योगों और अंधाधुंध भवन-निर्माण कार्यों पर तरह-तरह के जुर्माने लगाने में कोई कोताही नहीं की है। उसने करोड़ों रु. का जुर्माना ठोका है। भारत के मुकाबले यूरोप और अमेरिका के शहरों में वाहन ज्यादा चलते हैं। वहां कल-कारखाने भी बहुत ज्यादा हैं, फिर भी उनका प्रदूषण-अंक 50 और 100 के बीच ही रहता है। यदि हमारी सरकारें भी प्रदूषण के स्थायी हल की कोशिश करें तो भारत की स्थिति उनसे भी बेहतर हो सकती है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-पुष्यमित्र

बिहार डायलॉग के छठे अंक में कल शराबबन्दी से जुड़े विषय पर अच्छी बातचीत हुई। हम सभी लोगों के लिये सबसे अच्छी जानकारी हमें राखी शर्मा जी से मिली, जो दिशा नशामुक्ति केन्द्र की सीईओ हैं। उनके निर्देशन में राज्य में चार नशामुक्ति केन्द्र चलते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे शराबबन्दी के पहले दो महीने के सकारात्मक नतीजों के बाद इसका असर घटने लगा था और अभी तो चरम स्थिति आ गयी है। इन दिनों उनके सभी नशामुक्ति केन्द्र फुल रहते हैं। इनमें 70 फीसदी से अधिक ड्रग एडिक्ट हैं। सबसे बड़ी संख्या ब्राउन सुगर लेने वालों की है। उनका कहना है कि शराबबन्दी की वजह से युवा पहले गांजा और फिर ब्राउन

शुगर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है।

उनका कहना था कि चूंकि सरकार ने शराबबन्दी के वक़्त नशामुक्ति पर ज्यादा फोकस नहीं किया इसलिये इसका फायदा बहुत कम हुआ और आज बिहार का युवा नशे के गम्भीर गिरफ्त में है।

इस पूरे मसले पर सटीक टिप्पणी करते हुए लेखक एवं इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सन्तोष सिंह ने कहा- दरअसल नीतीश का शराबबन्दी का पूरा फैसला मुख्यतः राजनीतिक था। उन्होने महिलाओं का वोट बैंक गढ़ने की कोशिश में आनन फानन में यह फैसला लिया। उनका फोकस शराबबन्दी को तार्किक तरीके से लागू करने में कम, इसका राजनीतिक लाभ लेने में अधिक था। इसलिये यह जैसे-तैसे लागू हुआ और बुरी तरह फेल साबित हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज भले शराबबन्दी लागू करके नैतिकतावादी बन रहे हैं, मगर इस राज्य को नशे की गिरफ्त में उन्होंने ही पहुँचाया। गांव गांव में शराब की दुकान उन्होंने ही खुलवायी।

इसके बाद मेरी बारी थी। मैने उन महिलाओं को याद किया जिनके आन्दोलन की वजह से शराबबन्दी कानून लागू हुआ था। फिर यह भी कहा कि इस कानून को लागू कराते वक़्त उन महिलाओं की मदद नहीं ली गयी। इसे पुलिस-प्रशासन के दम पर लागू कराने की कोशिश की गयी, सामाजिक अभियान का रूप नहीं दिया गया। जिस बड़े पैमाने पर नशामुक्ति अभियान चलना चाहिये था, वह नहीं चला। ऐसे में यह फ्लॉप होना ही था।

इस बीच पटना वूमन्स कॉलेज की सहायक प्राध्यापक दिव्यललिता गौतम ने इस बात पर आपत्ति की कि बिहार सरकार हर काम का जिम्मा जीविका की महिलाओं पर डाल देती है, मगर उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं करती।

आखिर में पटना साइंस कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ अखिलेश ने कहा कि जब तक परिवार, समाज और शिक्षण संस्थान अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे, ऐसे अभियान सफल नहीं होंगे। उन्होने कहा कि यह सरकार शराबबन्दी को वन मैन शो की तरह लागू करना चाहती है। इसलिये कोई जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ पुलिस को दोष देने से नहीं होगा। पुलिस की अपनी भी सीमाएं हैं।

-गोपाल राठी

भारत ने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लाखों वीर सपूतों ने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कई फिल्मकारों ने कुछ वीर सपूतों पर फिल्में भी बनाई हैं। अब एक ऐसी ही फिल्म नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर आई है। फिल्म में चिरंजीवी ने नरसिम्हा रेड्डी की भूमिका निभाई है। अमिताभ बच्चन भी इसमें अहम रोल में हैं। इनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। नरसिम्हा रेड्डी पहले देशभक्त थे, जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था।

नरसिम्हा रेड्डी ने वर्ष 1847 में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी और अंग्रेजों से लोहा लिया। वह उटियालावाड़ा गांव के सीतम्मा और मल्लारेड्डी के पुत्र थे। नरसिम्हा रेड्डी को अल्लागड्डा क्षेत्र में अपने दादा से कर वसूलने की जिम्मेदारी मिली। किसानों पर अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जाप रहे थे। नरसिम्हा ने इसका विरोध किया।

मद्रास प्रेसीडेंसी जो आज के समय में आंध्रप्रदेश का हिस्सा है,वहां अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को कर के रूप में काफी पैसा मिलता था। मुनरो ने 1820 में इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया। इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों और किसानों के बीच सीधा समझौता था। इसमें किसानों को कर सीधा ब्रिटिश कंपनी को देना होता था। लेकिन अगर कोई किसान कर नहीं दे पाता था तो कंपनी उसकी जमीन छीन लेती थी। नरसिम्हा रेड्डी ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई।

रैयतवाड़ी व्यवस्था से दुखी होकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नरसिम्हा रेड्डी से किसानों की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किसानों को एकजुट करना शुरू किया। किसानों को उनका हक दिलाने के लिए नरसिम्हा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।

5 हजार किसानों को साथ लेकर नरसिम्हा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वे अंग्रेजों के खजानों को लूटने लगे। उस खजाने को वे गरीबों में बांट देते थे। नरसिम्हा का बढ़ता रुतबा देख अंग्रेज परेशान हो गए थे। ऐसे में उन्होंने नरसिम्हा को खत्म करने की ठान ली। अंग्रेजों ने नरसिम्हा की टोली के 1000 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला। इनमें से 112 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जिसमें नरसिम्हा का भी नाम शामिल था। 22 फरवरी 1847 को लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने नरसिम्हा को सरेआम फांसी दे दी। नरसिम्हा तो शहीद हो गए लेकिन वे लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला जगा गए।

नरसिम्हा रेड्डी का जन्म 24 नवम्बर 1806 को हुआ था। नरसिम्हा रेड्डी द्वारा बनाए गए किले आज भी उय्यलावडा, रूपनगुड़ी, वेल्ड्रथी और गिद्दलुर जैसे स्थानों पर मौजूद हैं।

-महेन्द्र पांडे

दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण एक वार्षिक नाटक है, जिसका मंचन हरेक वर्ष अक्टूबर के बाद से दिल्ली के मंच पर किया जाता है। इस नाटक के नेपथ्य में हांफते-कांपते दर्शक और जनता है। इस नाटक का सूत्रधार वायु प्रदूषण है और कलाकार तमाम संस्थान जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण का काम सौपा गया है- केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, तमाम दूसरे संस्थान और वैज्ञानिक संस्थाएं जो वायु प्रदूषण के दम पर फल-फूल रही हैं, तमाम न्यायालय और विशेष कलाकारों में अब देश का मेनस्ट्रीम मीडिया भी जुड़ गया है।

सूत्रधार पूरे 5 महीने नाटक के मंच पर सक्रिय नजर आता है, जबकि तथाकथित प्रदूषण नियंत्रण संस्थान के खर्राटों की आवाज ऑडिटोरियम से बाहर भी सुनाई देती है, न्यायालय बीच-बीच में जब नींद में खलल पड़ती है तब आर्डर-आर्डर की आवाज लगाकर हथौड़ा पीट लेते हैं और मीडिया के भौंकने की आवाज बहरा बना देती है। वायु प्रदूषण के मुख्य किरदार– वाहन, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं– सभी ग्रीन रूम से कभी बाहर आते ही नहीं, वे सरकारी संरक्षण में अन्दर ही सजे-संवरे बैठे रहते हैं।

नाटक का अंत मार्च में होता है, जब हवा की गति तेज होती है– हवा आती है, प्रदूषण का स्तर कुछ कम करती है फिर नाटक के अंतिम दृश्य में सभी किरदार प्रदूषण कम करने का श्रेय लेने के चक्कर में एक दूसरे से हाथापाई करते रहते हैं और हवा धीरे से मुस्कराकर गायब हो जाती है। इसके बाद मंच का पर्दा गिर जाता है, जो अक्टूबर में ही उठता है।

यह एक वार्षिक नाटक है, जिसका मंचन वर्षों से दिल्ली के मंच पर सफलतापूर्वक किया जा रहा है, लेकिन कलाकार अब तक थके नहीं हैं7 एक रात की दिवाली के बाद प्रदूषण नियंत्रण वाले संस्थानों और सरकारों को अगले दस दिन का प्रदूषण का कारण मिल जाता है। फिर सरकारें, संस्थान और मीडिया सभी एक सुर में गाने लगते हैं। दस दिनों बाद पराली को कारण बताया जाने लगता है, जो सदियों से खेतों में जलाई जा रही है, पर इसका चमत्कारिक प्रभाव हाल में ही पता चला है। खेतों में पराली तो मुश्किल से 20 दिन जलती है, पर सरकारों और मीडिया के लिए यह अगले चार महीने तक प्रदूषण का कारण बना रहता है।

हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वह है हरेक आपदा का इवेंट मैनेजमेंट। प्रदूषण भी अब एक इवेंट मैनेजमेंट बन गया है। इस दौर में गुमराह करने का काम इवेंट मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, इसके माध्यम से सबसे आगे वाले को धक्का मारकर सबसे पीछे और सबसे पीछे वाले को सबसे आगे किया जा सकता है। अब तो प्रदूषण नियंत्रण भी एक विज्ञापनों और होर्डिंग्स का विषय रह गया है, जिसपर लटके नेता मुस्कराते हुए दिनरात गुबार में पड़े रहते हैं।

पब्लिक के लिए भले ही वायु प्रदूषण ट्रेजिक हो, हमारी सरकार और नेता इसे कॉमेडी में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सरकारें विरोधियों पर हमले के समय वायु प्रदूषण का कारण कुछ और बताती हैं, मीडिया में कुछ और बताती हैं, संसद में कुछ और बताती हैं और न्यायालय में कुछ और कहती हैं। दूसरी तरफ मीडिया कुछ और खबर गढ़ कर महीनों दिखाता रहता है। न्यायालय हरेक साल बस फटकार लगाता है, मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलती हैं, फिर दो-तीन सुनवाई के बाद मार्च-अप्रैल का महीना आ जाता है और न्यायालय का काम भी पूरा हो जाता है।

कॉमेडी इस कदर है कि वैज्ञानिकों के अनुसार तथाकथित पराली जलाने से कुल 4 से 7 प्रतिशत प्रदूषण होता है, पर सरकारें इसी भरोसे पूरा साल निकाल देती हैं। कुछ वर्ष पहले जब महान पर्यावरण और स्वास्थ्य विनाशक डॉ हर्षवर्धन पर्यावरण मंत्री थे, तब मंत्री जी, भारतीय मौसम विभाग के प्रवक्ता, दूसरी सरकारी संस्थाएं, मीडिया और दिल्ली सरकार लगातार पराली जलाने को दिल्ली और आसपास वायु प्रदूषण का कारण बताते रहे, पर इसी बीच में डॉ हर्षवर्धन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण अरब देशों से उड़ती रेतों को बता दिया। इसी तरह इस वर्ष भी पराली के शोर के बीच यह पता चला कि इसका तो योगदान ही लगभग नगण्य है।

दिल्ली दुनिया में अकेला ऐसा शहर है जहां वायु प्रदूषण के लिए हवा की गति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए कोई संस्थान या फिर सरकार कभी जिम्मेदार नहीं होती। दो वर्ष पहले ओड-इवन की समयावधि ख़त्म होने के बाद जब मुख्यमंत्री केजरीवाल वक्तव्य दे रहे थे तब उन्होंने कहा था, अगले कुछ दिनों में हवा के कुछ तेज चलने का अनुमान है तब प्रदूषण कम रहेगा। केंद्र सरकार का मौसम विभाग भी समय-समय पर ऐसा ही बताता है कि हवा धीमे है इसलिए प्रदूषण का स्तर अधिक है। इस तरह के वक्तव्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल हवा की है। संभव है आने वाले वर्षों में किसी न्यायालय में हवा के विरुद्ध किसी पीआईएल की सुनवाई चल रही हो।

तीन वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली के वायु प्रदूषण से सम्बंधित मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी न्यायाधीश ने कहा था, अब इस मामले में जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि वायु प्रदूषण से भले ही लोग मरते और बीमार पड़ते हों पर इसके नियंत्रण की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। यदि जिम्मेदारी ही नहीं है, तो फिर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरेक राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संस्थान खड़े ही क्यों किये गए हैं। बिना किसी जिम्मेदारी वाले ऐसे संस्थान क्या जनता की मेहनत की कमाई पर डाका नहीं हैं? जाहिर है जब तक किसी संस्थान की जिम्मेदारी इस मामले में तय नहीं की जाती, दिल्ली वाले साल-दर-साल ऐसे ही प्रदूषण से जूझते रहेंगे और जनता एक वार्षिक नाटक देखती रहेगी।

वर्ष 1981 में वायु अधिनियम के कुछ वर्ष बाद दिल्ली को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया गया था, पर कोई योजना नहीं बनाई गई। इसके बाद देश भर में कुछ क्षेत्र या शहर को गंभीर तौर पर प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया। इसमें भी दिल्ली का नजफगढ़ ड्रेन बेसिन क्षेत्र सम्मिलित था। नजफगढ़ ड्रेन बेसिन क्षेत्र दिल्ली के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग पूरा का पूरा दक्षिण दिल्ली और पश्चिम दिल्ली का क्षेत्र आता है। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि ऐसे क्षेत्र का निर्धारण करने के समय किसे दिल्ली का नजफगढ़ ड्रेन बेसिन क्षेत्र के बाहर का हिस्सा गंभीर तौर पर प्रदूषित नहीं लगा होगा। यदि पूरी दिल्ली बेहद प्रदूषित होने के बाद भी इस सूची में नहीं थी, तब भी नजफगढ़ ड्रेन बेसिन क्षेत्र कौन सा प्रदूषण से मुक्त हो गया?

संवेदनहीनता का सिलसिला यहीं नहीं थमा, कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक प्रदूषण के आधार पर फिर से गंभीर तौर पर प्रदूषित क्षेत्रों और शहरों की सूची जारी की, इसमें पहले की सूची के सभी क्षेत्र मौजूद थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केन्द्रीय बोर्ड केवल यह आकलन कर पाता है कि कहां प्रदूषण अधिक है, पर कहीं के प्रदूषण को नियंत्रित कर पाना इसके बस में नहीं है, कोई प्रभावी योजना भी इस सन्दर्भ में नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि केन्द्रीय बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय निहायत ही बेशर्मी से अपना काम करता है और देश में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इन संस्थानों के रहते देश में प्रदूषण कम करने की बात भी बेमानी है।

केन्द्रीय बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की संवेदनहीनता का कोई अंत ही नहीं है और दुखद तथ्य यह है कि देश की अधिकतर न्यायालयें भी इन्ही संस्थानों का साथ देती हैं। जब औद्योगिक प्रदूषण के आधार पर फिर से गंभीर तौर पर प्रदूषित क्षेत्रों की सूची प्रकाशित हुई तब पर्यावरण मंत्रालय ने एक निर्देश भी जारी किया, इसके अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। दिल्ली को छोडक़र देश के सभी प्रदूषित क्षेत्रों में इस निर्देश का पालन किया गया। दिल्ली के पड़ोसी शहरों, गाजियाबाद और नोएडा में भी इसका पालन किया गया पर दिल्ली के परियोजनाओं को लगातार पर्यावरण स्वीकृति मिलती रही। दिल्ली के एरोसिटी (इंदिरा गांधी अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास) में जितने भवन आज हैं, सबको पर्यावरण स्वीकृति उसी दौरान दी गई थी। यह पूरा क्षेत्र नजफगढ़ ड्रेन बेसिन क्षेत्र में स्थित है।

इस सम्बन्ध में जब लेखक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की तब पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने न्यायालय में बताया कि यह पाबंदी निर्माण कार्यों पर नहीं लगी है। अधिकारियों का काम झूठ बोलना था, सो उन्होंने किया, पर न्यायाधीश महोदय ने भी एक बार भी उस निर्देश को पढऩे की जहमत नहीं उठाई जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि ऐसे क्षेत्रों में किसी भी परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, जाहिर है इसमें निर्माण परियोजनाएं सम्मिलित थीं।

झूठ और लापरवाही से लबरेज ऐसे संस्थान कैसे प्रदूषण से निजात दिला पाएंगे, यह समझाना कठिन नहीं है। एक कहावत है, जोकरों का झुंड, पर अफसोस यह है कि इन संस्थानों को जोकरों का झुंड भी नहीं कह सकते, क्योंकि जोकर भी अपना काम लगन से करते हैं। जाहिर है, ट्रेजेडी और कॉमेडी से भरपूर प्रदूषण महाकाव्य पर नाटक साल-दर-साल चलता रहेगा, सरकारें मंच पर सोती रहेंगीं, न्यायाधीश आर्डर-आर्डर करेंगें, मीडिया पराली से दिल्ली को प्रदूषित करती रहेगी, कुछ टीवी डिबेट्स होंगे और प्रधानमंत्री प्रदूषण को भी विकास का नाम दे देंगे। (नवजीवन)

-आशुतोष भारद्वाज

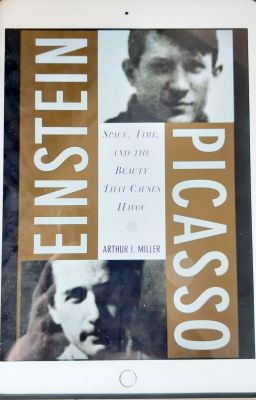

मैं अरसे से ऐसी किताब की तलाश में था जो दो इंसानों की जीवनी लिखती थी।

कुछ बरस पहले एक वरिष्ठ मित्र ने एक किताब सुझाई थी, रुद्रांग्शु मुखर्जी की ‘नेहरु एंड बोस: पैरलल लाइव्ज’। यह हालाँकि नेहरू और बोस की सम्पूर्ण जीवनी नहीं थी, लेकिन दोनों के जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं और अध्यायों का उत्कृष्ट विश्लेषण करती थी, जहाँ उनके रास्ते मिलते और कभी बिछुड़ते थे।

इन दिनों मैं यह गजब किताब पढ़ रहा हूँ, जो पिछली सदी के महानतम वैज्ञानिक और कलाकार का जीवन लिखती है जब वे दोनों, अलग भूगोल लेकिन एक ही अवधि में, अपने समय को रच रहे थे। 1905 की गर्मियों में एक युवक भौतिकी के अद्भुत सिद्धांत देता है, कुछ समय बाद दूसरा युवक आविन्यों की स्त्रियों की तस्वीर बनाता है, और आधुनिक विज्ञान व कला नया रूप ले लेते हैं।

इनके वैज्ञानिक और कलात्मक सिद्धांत सिर्फ इनके अद्भुत मस्तिष्क की उपज नहीं थे, अपने समय के प्रतिबिम्ब थे। तकनीक, उद्योग और वैचारिकी में हो रहे नये प्रयोगों ने मनुष्य के अनुभव-जगत को बदल दिया था, समय और दृश्य की अवधारणा प्रश्नांकित हो गई थी— आइन्स्टाइन समयालेख बदल रहे थे, पिकासो दृश्यालेख।

इस किताब तक मैं किस रास्ते से पहुँचा? हाल ही एक विलक्षण उपन्यास पढ़ा, ‘द आइन्स्टाइन्स ड्रीम्ज’। सवा सौ पन्ने का यह उपन्यास 1905 की उन गर्मियों की कथा है जब एक युवक अकेला बैठा समय की अनेक स्तरों पर परिकल्पना कर रहा था-क्या समय सिर्फ एकरेखीय है? अगर हमारे अनंत भविष्य हों और हमें किसी भी विकल्प को चुनने की आज़ादी हो, अगर समय आगे के बजाय पीछे चलता हो, अगर प्रत्येक क्षण सदी जितना लम्बा और मुकम्मल हो, इत्यादि।

इस उपन्यास को पढ़ आइन्स्टाइन के बारे में जानने की इच्छा हुई, और फिर उन पर लिखा टटोलते हुए इस जीवनी तक आया।

(आज सुबह इस जीवनी की तस्वीर जब ट्वीट की, उन्हीं वरिष्ठ मित्र का, जिन्होंने साढ़े चार बरस पहले नेहरू और बोस की किताब सुझाई थी, मेसिज आया-‘तुम्हें डेविड काउट की Isaac and Isaiah: The Covert Punishment of a Cold War Heretic पढऩी चाहिये। जिस संयुक्त जीवनी की तुम तलाश में हो, वह इस किताब से पूरी हो जायेगी।’)

-ध्रुव गुप्त

सुनते आए थे कि लंबे साहचर्य के बाद बुजुर्गी के दिनों में पति और पत्नी के चेहरे तक एक-दूसरे से मिलने लगते हैं। एक खबर के मुताबिक अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय के रोमांटिक रिलेशन शोधकर्ताओं की एक टीम दो वर्षों के शोध के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंची है उससे सदियों पुरानी इस धारणा को थोड़ा बल मिला है।

शोधकर्ताओं की इस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से 64 साल के ऊपर के दस विवाहित जोड़ों के अध्ययन के बाद पाया है कि लंबे साहचर्य के बाद पति और पत्नी के दिल समान गति से धडक़ने लगते हैं। जैसे दो दिल और एक धडक़न। दैहिक और भावनात्मक रिश्ते के अलावा धडक़नों का एक रिश्ता भी उनके बीच बन जाता है। इस शोध में लोगों का एक आम अनुभव भी जोड़ दिया जाय तो यह भी कहा जा सकता है कि जवानी भर की वैचारिक मतभिन्नता के बाद बुजुर्गी आते-आते पति और पत्नी के विचार भी कम से कम एक मामले में तो समान हो ही जाते हैं। आमतौर पर जवानी में एकनिष्ठता स्त्री का और चंचलता पुरुष का स्वभाव माना जाता है। बुढ़ापे के पदार्पण के साथ जब देह के पुर्जे ढीले होने लगें और दूसरों के साथ अपनी संतानों की भी दिलचस्पी उनमें कम होती चली जाय तो मजबूरी में ही सही पुरुषों में भी एकनिष्ठता के गुण आने लगते हैं। इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं होता। यही वजह है कि बुढ़ापे में जोड़ों के बीच बेहतर सामंजस्य और समझदारी देखने को मिलती है। लब्बोलुबाब यह कि सफल, सार्थक दाम्पत्य के लिए जवानी नहीं, बुढ़ापा ज्यादा मुफीद होता है।

फिलहाल ‘दो दिल, एक धडक़न’ वाले सभी बुजुर्ग जोड़ों को यह शोध मुबारक!

सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में महिलाओं को लेकर कई सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं. उनमें से एक है लड़कियां का फुटबॉल खेलना.

महिला फुटबॉल लीग सोमवार 22 नवंबर से रूढ़िवादी सऊदी अरब में शुरू हो गई. सऊदी लड़कियों और युवतियों के लिए यह एक बड़ा दिन था जिसमें उनका पुराना सपना साकार हो गया.

महिलाओं पर कठोर प्रतिबंधों के लिए लंबे समय से निंदा झेलने वाले सऊदी अरब ने कुछ साल पहले ही महिला फुटबॉलरों पर दशकों पुराना प्रतिबंध हटा लिया था. और अब इसका लक्ष्य एक राष्ट्रीय टीम को बड़े टूर्नामेंटों में खिलाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित करना है.

सऊदी अरब में जहां महिलाओं को बुनियादी स्वतंत्रता के अधिकार भी नहीं मिलते हैं, महिलाओं को खेलों में भाग लेने की अनुमति देना बड़ा बदलाव माना जा रहा है. रूढ़िवादी देश में महिलाओं को फुटबॉल जैसे खेलों में अपने जुनून को पूरा करने और अभिव्यक्ति की आजादी हासिल करने में काफी समय लगा.

सऊदी, महिलाएं और सुधार

फुटबॉल में महिलाओं की भागीदारी और इसके प्रशिक्षण पर दशकों पुराना प्रतिबंध कुछ साल पहले हटा लिया गया था. अब सऊदी अरब न केवल महिला फुटबॉलरों की अपनी राष्ट्रीय टीम बना रहा है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित भी करना चाहता है ताकि वे प्रमुख विश्व फुटबॉल आयोजनों में भाग ले सकें.

अति-रूढ़िवादी देश अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए तीव्र अंतरराष्ट्रीय आलोचना भी झेलता आया है. अब जबकि अरब राजशाही ने फुटबॉल जैसे विश्व खेलों में महिलाओं को सबसे आगे लाने का फैसला कर लिया है, तो कुछ वर्ग इस कदम को सऊदी अरब द्वारा अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को मिटाने और उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास बता रहे हैं. सऊदी अरब पर पश्चिम की ओर से असाधारण दबाव और आलोचना का एक मुख्य कारण सऊदी महिला कार्यकर्ताओं या महिला कार्यकर्ताओं को उनके अधिकारों के लिए कैद करना है.

सऊदी महिला फुटबॉल टीम

सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में कई सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इस महीने सऊदी फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉल लीग की घोषणा को ताजा और सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है. घोषणा में कहा गया है कि 16 महिला फुटबॉल टीमें महिला फुटबॉल लीग में शामिल होंगी. ये टीमें रियाद, जेद्दाह और दम्माम में होने वाले खेलों में हिस्सा लेंगी. कई सऊदी महिलाएं फुटबॉल खिलाड़ी बनने की अनुमति पाकर बहुत खुश हैं.

अपनी खुशी व्यक्त करते हुए फराह जाफरी ने कहा कि उन्हें विश्व कप के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर इंग्लैंड की शीर्ष टीम के साथ-साथ अपने देश में खेलने की उम्मीद है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "मेरी फुटबॉल यात्रा की शुरुआत में मुझे कुछ कठिनाइयां थीं, सभी ने इसे स्वीकार नहीं किया. मेरे परिवार और दोस्तों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया."

फुटबॉल से प्यार करने वाली कई अन्य सऊदी लड़कियों की तरह फराह अतीत में फुटबॉल खेलने में असमर्थ रही है. वह स्कूल में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलती थी. फराह ने कहा कि उनका केवल एक वैकल्पिक शौक है और वह है टेलीविजन पर खेल देखना.

अधिकारियों के मुताबिक फराह जाफरी उन 30 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें सऊदी फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने के लिए 400 उम्मीदवारों में से चुना गया है. फराह कहती हैं, "मैं उस दिन का सपना देख रही हूं जब मैं विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकूंगी."

एए/वीके (एएफपी)

-जेके कर

शुक्रवार 22 नवंबर को लखनऊ में हुए किसानों की महापंचायत में बीज विधेयक 2019 के मसौदे के विरोध में भी आवाजें उठी है। किसान न केवल तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द किए जाने की मांग कर रहें हैं वरन् किसानी से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों के समाधान की बात भी कर रहे हैं। जिसमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग प्रमुख है। यहां पर हम केवल बीज विधेयक 2019 के मसौदे के विरोध को समझने का प्रयास करेंगे।

सबसे पहले यह जान लें कि भारत विश्व-व्यापार-संगठन के समझौते जैसे अन्नायपूर्ण समझौते की डोर से बंधा हुआ है। यह डोर अपने पेटेंट (पढ़े-एकाधिकार व इजारेदारी) कानून के माध्यम से कृषि पर भी नैगम घरानों का आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। जिस बीज विधेयक 2019 के मसौदे की बात की जा रही है वह दरअसल विश्व-व्यापार-संगठन प्लस है याने कि विश्व-व्यापार-संगठन में जो मांगा जा रहा है। इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उससे भी ज्यादा देने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि कृषि के कॉर्पोरेटीकरण का विरोध करने वाले किसान बीजों पर कॉर्पोरेट के एकाधिकार का भी विरोध करेंगे।

गौरतलब है कि इस मसौदे के कई प्रावधान प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। बीज विधेयक का मसौदा बीजों के अनिवार्य पंजीकरण पर जोर देता है, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 अधिनियम बीजों के स्वैच्छिक पंजीकरण पर आधारित है।

विश्व-व्यापार-संगठन के समझौते पर आधारित होने के कारण प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 वैधता अवधि के बाद बीजों के पुन: पंजीकरण (पढ़े- एकाधिकार) की अनुमति नहीं देता है इसके उलट बीज विधेयक के मसौदानुसार कोई भी निजी कंपनी वैधता अवधि के बाद भी कई बार बीज का पुन: पंजीकरण करा सकती है याने कि एव्हरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। इस तरह से बीजों की किस्में कभी भी मुफ्त प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। और किसान बीजों के लिए इन कंपनियों पर आश्रित हो जाएंगी।

इसके अलावा बीज विधेयक के मसौदे में बीज की कीमतों के नियमन को लेकर भी अस्पष्ट प्रावधान हैं। इस कारण से बीज कंपनियां जिनमें से ज्यादातर देशी इजारेदार कंपनियां तथा विदेशी कंपनियां हैं, बीजों के मूल्य अपने हिसाब से तय कर सकेंगी। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस दांव से छोटे-मझोले तथा यहां तक कि बड़े किसानों को भी बीजों से मरहूम करके किसानी में कॉर्पोरेट के पदार्पण का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा।

हालांकि, मसौदे में सरकार को आकस्मिक स्थितियों जैसे- बीज की कमी, मूल्य में असामान्य वृद्धि, एकाधिकार मूल्य निर्धारण, मुनाफाखोरी जैसे मामले में कुछ चयनित किस्म के बीजों के मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया है लेकिन सबकों मालूम है कि इन धाराओं का उपयोग कभी नहीं किया जायेगा क्योंकि यह बड़े घरानों के खिलाफ होगा।

इसमें एक झोल और भी है। वह है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के तहत, यदि कोई पंजीकृत बीज किस्म के कारण किसान को नुकसान होता है तो वह प्राधिकरण के समक्ष मुआवजे का दावा कर सकता है। इसके विपरीत बीज विधेयक 2019 के मसौदे के अनुसार इस प्रकार की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार विवाद का निपटारा किया जायेगा जो कि आदर्श और मैत्रीपूर्ण संस्थाएँ नहीं हैं जिनसे किसान संपर्क कर सकें।

वैसे जब किसानी के लिए कोई विधेयक लाया जा रहा हो तो उसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए न कि इसमें बीज बेचने वाली कंपनियों का हित छुपा हुआ हो। एक प्रसिद्ध टीवी सीरियल के तकियाकलाम के अनुसार कहे तो लखनऊ के किसान महापंचायत में किसानों ने कॉर्पोरेटीकरण के इस छुपे कदमों को ‘सही पकड़ा है।’

आम जनता पर प्रभाव

* बीजों के दाम बढऩा याने फसलों के भी दाम बढऩा, जनता पर बोझ बढ़ेगा।

* किसानों को बीजों वंचित करना याने किसानी से भी, बेरोजगारी में इज़ाफा।

* बीजों पर एकाधिकार याने कृषि में आत्मनिर्भरता से कॉर्पोरेट पर निर्भरता बढऩा।

* इससे ग्रामीण भारत की क्रयशक्ति घटेगी, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी।

-रवीश कुमार

पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की जा चुकी है। बैंकों में बचत दर अब न्यूनतम स्तर पर है। नई पेंशन स्कीम है। इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या यह पर्याप्त है, इस पर भी आँकड़ों के साथ बहस होनी चाहिए। जो इन चीजों को समझते हैं उन्हें ही तथ्य और विश्लेषण सामने रखने होंगे। हम जैसे लोग भी सामान्य बातें कर सकते हैं लेकिन उनमें जानकारियों की कमी होगी।

केवल सरकारी नौकरी वाले ही नहीं, सभी को पेंशन चाहिए। वकीलों को भी चाहिए। सारे वकील करोड़पति नहीं होते हैं। बुढ़ापे में उनकी भी हालत हम पत्रकारों की तरह हो जाती है। इसी तरह दूसरे पेशे के भी लोग होंगे। व्यापारी हैं। मज़दूर हैं। शिक्षक हैं। प्राइवेट कर्मचारी हैं। पेंशन का मतलब सामाजिक सुरक्षा के दूसरे कार्यक्रमों से भी है। उन सबको जोड़ कर सबके लिए बीमा, स्वास्थ्य, भोजन और रहने के मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर कोई योजना और नीति बने।

सरकार कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देती है। केंद्र और राज्य स्तर की कोई योजनाएँ चल रही हैं। किसानों के लिए कोई छह हजार दे रहा है तो कोई दस हज़ार दे रहा है। कोई बेरोजगारी भत्ता दे रहा है तो कोई कुछ। कहीं एक हजार का वृद्धावस्था पेंशन है तो कहीं दो हज़ार का। कोई तीर्थ यात्रा करा रहा है तो कोई आरती करा रहा है। बुजुर्गों के लिए रेल किराए में छूट है। इस वक्त शायद बंद है लेकिन है तो सही।ऐसी

अनेक योजनाएँ चल रही हैं। इनमें से शिक्षा की योजनाओं को अलग कर बाकी सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए। सभी एकरूप और सार्वभौमिक हो। हर नागरिक को मिले।

सरकार आज भी पेंशन को अपनी जवाबदेही मानती है। वह पेंशन से मुक्त नहीं हुई है। वह कई प्रकार की पेंशन दे रही है। विधायक और सांसद पेंशन लेते हैं ।आप एक बार विधायक बन जाएँ, फिर सांसद और फिर राज्य सभा में जाएँ तो तीन तीन पेंशन ले सकते हैं। किसी को एक भी पेंशन नहीं और किसी को तीन-तीन पेंशन। यह क्या का न्याय है? कुछ राज्यों में पुरस्कार प्राप्त करने वालों को भी पेंशन मिलती है। व्यापारी भाइयों के लिए भी पेंशन की कोई योजना है।व्यापारी, छोटे दुकानदार कुछ हिस्सा देकर 60 साल के बाद 3000 मासिक पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। अब इस राशि में किसी का क्या होगा। फिर अपने ही कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम थमा कर उनके ऊपर छोडऩे का कोई मतलब नहीं बनता है। जब प्रधानमंत्री पेंशन ले रहे हैं तो उनके विभाग में काम करने वाले सचिव और सहायक को भी पेंशन मिलनी चाहिए।

इसी तरह बीमा को लेकर भी केंद्र और राज्य में तरह तरह की नीति है और बजट है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य से लेकर तमाम सरकारी सुविधाएँ नाम की हैं। उनकी व्यवस्थाओं और गुणवत्ता में निरंतरता नहीं है। जवाबदेही और स्थायित्व नहीं है। सरकार को चाहिए कि कहीं मुफ़्त दवा कहीं मुफ्त डायलिसिस जैसी लुभावनी योजनाओं की जगह एक समग्र नीति लाए। सबको सुविधा दे और जवाबदेही के साथ दे। सरकारी अस्पतालों में निवेश करें। हर नागरिक को एक समान बीमा दे। महँगे इलाज के कारण बुढ़ापा डरावना होता जा रहा है।

सभी जीवन की तमाम असुरक्षाओं से घिरे रहते हैं। हम सब जब काम न करने की उम्र में प्रवेश करेंगे और नियमित आय नहीं होगी तब क्या होगा। बैंकों में बचत के पैसे इतने नहीं होंगे कि नियमित आय के न रहने से आप जी सकें। मेडिकल बिल बहुत परेशान करता है। आप जिस हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं वहाँ रख-रखाव का हज़ारों रुपया देते हैं। वही महीने का पाँच हजार होता है। इसके अलावा आप निगम को भी पैसा देते हैं। टोल टैक्स देते हैं। यानी आपका पैसा पानी की तरह तरह-तरह के प्राइवेट और सरकारी टैक्स पर बहता जा रहा है। अगर नियमित आय इतनी न हुई तो एकदम फ्लैट बेचकर बेघर होना पड़ जाएगा।

लखनऊ में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए आंदोलन किया। उन्हें समझ आ रहा है कि बिना पेंशन के क्या होगा। लेकिन जिन्हें समझ आना चाहिए उन्हें नहीं आ रहा है क्योंकि विधायक और सांसद को पेंशन मिलती है। मैं साफ कहता हूँ। मुझे पेंशन चाहिए। इसका डर सताता ही है कि नौकरी नहीं रहेगी तो ख़र्च कैसे चलेगा।

यह जुगाड़ करना भी ठीक नहीं होगा कि कोई विधान परिषद का ही सदस्य बना दे ताकि पेंशन मिल जाए। इससे तो एक का जुगाड़ होगा, बाकी पत्रकारों और वकीलों का क्या होगा ।सरकार ने एक कोने में पेंशन की सुविधा क्यों बचा कर रखी है ताकि किसी को इस तरह से सोचना पड़े। पेंशन सबका अधिकार होना चाहिए। इसे हासिल करने का एक भी अनैतिक रास्ता बचा नहीं होना चाहिए। सबको मिलनी चाहिए। कितने लोग विधायक या सांसद बन सकेंगे।

मेरे ही पेशे के कई वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि नियमित आय नहीं है। रिटायर होने के बाद किसी तरह खर्चा चलता है। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल हमेशा इस बात को उठाते हैं। अगर कि़स्मत से बच्चों ने मदद नहीं की तब फिर आप राम भरोसे। हर बच्चे की कमाई इतनी भी नहीं होती कि वह सबका भार उठाकर चल सके। नतीजा परिवार में तरह-तरह की अशांति। जिन्हें नहीं चाहिए वो सरकार के यहाँ नाम लिखा दें। जिन्हें चाहिए वो भी लिखा दें। और यह राशि एक या दो हजार की दिखावटी राशि नहीं होनी चाहिए।

इसलिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार एक राष्ट्रीय टीम बनाए। जो केंद्र और राज्यों की योजनाओं का अध्ययन करे और टुकड़े-टुकड़े में कुछ को कुछ देने के बजाए सभी नागरिकों को सम्मानजनक पेंशन दे। हर किसी की आर्थिक समझदारी एक समान नहीं होती कि शेयर बाज़ार से पेंशन का इंतजाम कर ले। सरकार को इतना ही इस पर यकीन है तो वह खुद कुछ पैसा शेयर बाजार में लगाए और उससे कमा कर नागरिकों को दे दे।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भाजपा सरकार ने मानव-संसाधन मंत्रालय नाम बदलकर उसे फिर से शिक्षा मंत्रालय बना दिया, यह तो अच्छा ही किया लेकिन नाम बदलना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि उसका काम बदला कि नहीं? शिक्षा मंत्रालय ने यदि सचमुच कुछ काम किया होता तो पिछले सात साल में उसके कुछ परिणाम भी दिखाई पडऩे लगते। शिक्षा मंत्रालय का काम बदला कि नहीं लेकिन सात साल में उसके चार मंत्री बदल गए। याने कोई भी मंत्री औसत दो साल भी काम नहीं कर पाया। इस बीच कई आयोग और कई कमेटियां बनीं लेकिन शिक्षा की गाड़ी जहां खड़ी थी, वहीं खड़ी है। अब एक नई घोषणा यह हुई है कि प्राथमिक शिक्षा से उच्च-शिक्षा और शोध-कार्य तक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति (2020) के तहत किया जाएगा। लेकिन पिछले डेढ़-दो साल सरकार ने खाली क्यों निकाल दिए?

असलियत तो यह है कि पिछले 74 साल से शिक्षा के क्षेत्र में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए। इंदिरा गांधी के जमाने में शिक्षामंत्री त्रिगुण सेन और भागवत झा आजाद ने कुछ सराहनीय कदम जरुर उठाए थे, वरना शिक्षा की उपेक्षा सभी सरकारें करती रही हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा-पद्धति की नकल आज भी ज्यों की त्यों हो रही है। अंग्रेजी की गुलामी के कारण पूरा राष्ट्र नकलची बन गया है। वह अपनी मौलिकता, प्राचीन विधाओं और उपलब्धियों से स्वयं को वंचित करता है और पश्चिमी चिंतन और जीवन-पद्धति का अंधानुकरण करता है। इसीलिए कई एशियाई देशों के मुकाबले भारत आज भी फिसड्डी है। विदेशी भाषाओं और विदेशी चिंतन का लाभ उठाने में किसी को भी चूकना नहीं चाहिए लेकिन स्वभाषाओं को जो नौकरानी और विदेशी भाषा को महारानी बना देते हैं, वे चीन और जापान की तरह समृद्ध और शक्तिशाली नहीं बन सकते। भारत जैसे दर्जनों राष्ट्र, जो ब्रिटेन के गुलाम थे, आज भी क्यों लंगड़ा रहे हैं?

इसीलिए कि आजादी के 74 साल बाद आज भी भारत में यदि किसी को ऊँची नौकरी चाहिए, उपाधि चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए तो उसे अंग्रेजी की गुलामी करनी पड़ेगी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी हम पर लाद गए। अंग्रेज के राज से भी ज्यादा खतरनाक है, अंग्रेजी का राज! इसने हमारे लोकतंत्र को कुलीनतंत्र में बदल दिया है। पहले अंग्रेज जनता का खून चूसता था, अब उसने अपनी कुर्सी पर भारतीय भद्रलोक को बिठा दिया है। जब तक शिक्षा, चिकित्सा, कानून, सरकारी काम-काज और सामाजिक जीवन से सरकार अंग्रेजी की अनिवार्यता याने शहंशाही नहीं हटाएगी, उसके भारतीय भाषाओं को बढ़ाने के सारे दावे हवा में उड़ जाएंगे। आज तक दुनिया का कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के जरिए महाशक्ति या महासंपन्न नहीं बन पाया है। इस रहस्य को सबसे पहले आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने उजागर किया, फिर महात्मा गांधी ने इसे जमकर दोहराया और फिर स्वतंत्र भारत में गुलामी के इस गढ़ को गिराने का तेजस्वी अभियान डॉ. राममनोहर लोहिया ने चलाया लेकिन हमारे आजकल के कम पढ़े-लिखे नेताओं में इतना आत्म-विश्वास ही नहीं है कि वे अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ खुला अभियान चलाएं, अंग्रेजीदां नौकरशाहों की गुलामी बंद करें और स्वभाषाओं का मार्ग प्रशस्त करें।

(डॉ. वैदिक भारत के ऐसे पहले शोध छात्र हैं, जिन्होंने ज.नेहरु वि.वि. में अब से 50 साल पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पीएच.डी. का शोधग्रंथ हिंदी में लिखा था। वे कई विदेशी भाषाओं के जानकार भी हैं।)

(नया इंडिया की अनुमति से)

-प्रकाश दुबे

नाम के मुताबिक महुआ जब भभकती हैं, तब अच्छे-अच्छों का नशा उतर जाता है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा से पहली कतार के मंत्री तक पंगा नहीं लेते। ममता बनर्जी ने नारियल और काजू फेनी के इलाके में महुआ को उतारा। पहले ही दिन उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का पानी उतार दिया। महाराष्ट्र के सिंधुदर्ग जिले में सावंत ने खनन की लीज ली। महाराष्ट्र के नेता चुप रहे। महुआ ने तारीख तक बता दी और पूछा-7 नवंबर 2019 को माइनिंग लीज ली। जनता को बताओ कि इसके लिए धन कहां से आया? सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने महिला रजनी पाटील कोगोवा के मोर्चे पर लगाया। तृणमूल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने तेजतर्रार महिला सांसद को गोवा भेजा। महुआ के धमाके से दिल्ली दहली। मजेदार बात है कि सावंत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दावा किया था कि राज्य में तीन महीने के अंदर उत्खनन शुरू करा देंगे।

विज्ञान के भगवान

फिल्म महोत्सव के बाद गोवा में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला लगने वाला है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को आजादी के अमृत महोत्सव से जोडक़र विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने गोवा पहुंचने से पहले अपनी राय दे दी। उन्होंने बता दिया कि हम तो यही मानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इससे किसी के अंगना में धमाल न मचे, इसलिए ज्ञान मेले को केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों से जोडऩे का आदेश जारी किया। दस दिसम्बर को शुरु होने वाले में विज्ञान को जिन कार्यक्रमों से जोडऩा है, उनकी सूची से कुहासा साफ होगा। मेले में कुछ कार्यक्रमों का समर्थन करना है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी जैसे प्रधानमंत्री की पसंदीदा कार्यक्रमों को इनमें शामिल किया गया है। इस सूची से प्रधानमंत्री प्रसन्न होंगे। डॉ. जितेन्द्र सिंह को उम्मीद है कि इनसे आत्मनिर्भर भारत को उन्नत भारत बनाने में मदद मिलेगी। ऐसी मदद से राज्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है।

क्षमा मांगना और करना

पांसे पलटने से खेल बिगड़ता है। गुरू पर्व पर किसान विरोधी विधेयक वापस लेने का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार की तैयारी में जुटे हैं। गृहमंत्री ने देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को लखनऊ हाजिर करने का आदेश जारी किया। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर चर्चा होती तो देशवासियों को पता लगता कि उत्तर प्रदेश में सब अमन चैन है। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में उन आतंकवादियों की सूची तैयार थी, जिन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। 20 नवंबर को बैठक शुरू हुई और उसके ठीक पहले पुलिस महानिदेशक को बयान जारी करना पड़ा कि श्रीनगर के हैदरपुरा में जिन्हें आतंकी और उनके साथी बताया जा रहा था, वे नागरिक थे। पुलिस महानिदेशक ने अपने प्रधानमंत्री का अनुगमन करते हुए तपाक से इस भूल के लिए जाहिरा तौर पर माफी मांग ली है। मृतकों को उनके घर से बहुत दूर दफन किया। होहल्ला मचने पर लाशें वापस निकाली गईं। केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र को अब तक क्यों नहीं हटाया गया? पूछने की जुर्रत कौन करता? न गृह मंत्री ने बताया।

आजाद भारत का कालापानी

आजादी के दीवानों को फिरंगी सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजा करती थी। अनेक क्रांतिकारी पोर्टब्लेयर की सेलुलर जेल में मर खप गए। सजा का नाम ही कालापानी मशहूर हो गया। आजादी की तारीख आप चाहे जो मान लें, स्वतंत्र भारत में बड़े ओहदे पर विराजमान लोगों के लिए मुख्यभूमि में ही कालापानी है। संविधान का अनुच्छेद-370 विलोपित होने के दौरान जिस राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर राज्य की बागडोर संभाली, उसे पहले गोवा भेजा गया और कुछ समय बाद मेघालय। चौधरी चरण सिंह और मधु लिमये के नेतृत्व में काम कर चुके सत्यपाल मलिक निडर होकर किसानों के पक्ष में घूम रहे हैं। मद्रास हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने बेधडक़ न्याय की राह की गंदगी साफ की। उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाकर भेजा गया। मलिक और और बनर्जी की विशेषता समान है। दोनों न झुके, न माफी मांगी और न कर्तव्य से पीछे हटे।

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

हरयाणा की भाजपा सरकार ने आरक्षण के मामले में साहसिक निर्णय किया है, जो देश की सभी सरकारों के लिए अनुकरणीय है। जब समाजवादी नेता डॉ. लोहिया कहा करते थे कि 'पिछड़े पावें सौ में साठÓ तो मेरे-जैसे नौजवान उनका डटकर समर्थन करते थे और फिर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब आरक्षण का कानून बनाया तो उसका समर्थन भी बड़ी-बड़ी जनसभाओं में हमने किया लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे समाज के जिन लोगों के साथ सदियों से अन्याय हुआ है उन्हें जातीय आधार पर आरक्षण देने से सिर्फ मु_ीभर लोगों को न्याय मिलेगा लेकिन जो वास्तव में पिछड़े हैं, गरीब हैं, ग्रामीण हैं, अशिक्षित हैं और मेहनतकश हैं वे सब सदियों से जहां पड़े हुए हैं, वहीं पड़े रहेंगे। उन सबका उद्धार होना बेहद जरुरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे इस विचार पर मुहर लगाई और फैसला किया कि आरक्षित जातियों में जो मलाईदार परत है, उसके लोगों को आरक्षण की जरुरत नहीं है। हरयाणा सरकार ने इस मलाईदार परत की नई व्याख्या की है और उसे और चौड़ा कर दिया है।

1993 में नरसिंहराव सरकार ने तय किया था कि जिस परिवार के आमदनी एक लाख रु. वार्षिक या उससे ज्यादा है, उसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। 2004 में यह सीमा ढाई लाख रु. 2008 में छह लाख रु. और 2017 में केंद्र सरकार ने इसे आठ लाख कर दिया है लेकिन हरयाणा सरकार की नौकरियों में यह सीमा 6 लाख घोषित की गई है। याने हरयाणा सरकार की आरक्षित नौकरी उसे ही मिलेगी, जिसकी आमदनी 50 हजार रु. महिने से कम हो। साथ ही सांसदों, विधायकों, क्लास-1, क्लास-2, सेना के मेजर रेंक और उससे ऊपर के अधिकारियों और उनके परिवारवालों को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण का यह प्रावधान संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोगों पर भी लागू होगा। दूसरे शब्दों में आरक्षण का मूल चरित्र ही बदल रहा है। इसका आधार जाति तो अब भी है लेकिन उसमें भी जरुरत ऊपर है और जाति नीचे है।

मेरा तर्क यह है कि जाति के आधार पर आरक्षण को पूर्णरुपेण खत्म किया जाना चाहिए। उसका आधार जन्म नहीं, जरुरत होना चाहिए। जातीय आरक्षण देकर सरकार क्या करती है? पिछड़ों और अनुसूचितों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाती है लेकिन उसके चलते देश में जातिवाद के जहरीले सांप को दूध पिलाती है। जन्मना जातिवाद ने देश की राजनीति का गला घोंट रखा है। लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। लोकतंत्र को भेड़तंत्र बना रखा है। यदि जातीय आरक्षण खत्म कर दिया जाए और जो सचमुच पिछड़ें हों, गरीब हो और वे चाहे किसी भी जाति या मजहब के हों, यदि उन्हें और उनके बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा में आरक्षण मिले तो उन्हें नौकरियों में आरक्षण के लिए भीख का कटोरा नहीं फैलाना पड़ेगा। वे अपनी योग्यता के दम पर पदासीन होंगे, उनका स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा और उनका व्यवहार सबके लिए उत्तम कोटि का होगा।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-चिन्मय मिश्र

एती मार पई कुरलाणें

तैं कि दर्द न आया

(गुरुनानक-आसा)

(इतनी यातना, ऐसा क्रंदन! क्या तुझे पीड़ा हुई?)

गुरुनानक जिस काल में विराजित है वह बेहत यातनापूर्ण था। पंजाब में बाबर के आक्रमण का दौर था। सभी मान्यताएं टूट रही थीं। हत्याएं हो रही थीं, सम्पत्तियां नष्ट हो रही थीं। परंतु गुरु नानक के भीतर विराजमान कवि ने मुगल फौजों की बर्बरता की निडर होकर भत्र्सना की। उपरोक्त पद को पढऩे से लगता है कि जैसे उन्होंने उस समय ईश्वरीय न्याय के खिलाफ बगावत कर दी हो। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व पर कृषि संबंधित तीनों कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। जाहिर है यह एक स्वागत योग्य पहल है। परंतु क्या इस घोषणा को मात्र कृषि आंदोलन की समाप्ति से या कृषि आंदोलन से जोडऩा पर्याप्त होगा?

हमें यह समझना होगा कि आंदोलन हारने या जीतने के लिए नहीं लड़े जाते। यह अपने अधिकार प्राप्त करने या अर्जित करने के लिए लड़े जाते हैं। और जब किसी वर्ग, समुदाय का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए तो आंदोलन निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत में तो संकट और भी गहरा है। भारतीय लोकतंत्र इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन ने इसे नई प्राणवायु दी है। इस दौर में जबकि आंदोलन कर पाना ही असंभव हो जा रहा था ऐसे में एक साल से ज्यादा समय तक इसे चलाए रखना आजादी के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। तीनों कृषि कानूनों के उचित होने एवं उपयोगिता पर विचार करने से ज्यादा आवश्यक है कि इस समय सत्ता के चरित्र के वर्तमान स्वरूप पर बात की जाए।

प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा टेलीविजन के माध्यम से की। तमाम उत्सवों, पर्वो गुरु नानक के प्रकाश पर्व की बात की। उन्होंने दीपक की रोशनी के प्रकाश फैलने की बात भी की। परंतु वे भूल गए कि किसान आंदोलन सूर्य के तेज प्रकाश में संचालित हो रहा है, अत: दीपक की रोशनी से आने वाला प्रकाश इसकी की व्यापकता को देदीप्यमान करने में सक्षम नहीं रहेगा। इस पर तो जलती धूप में ही बात करनी होगी। हां यदि आंखें चौंधियाने लगे तो आंखें थोड़ी नीची भी करनी पड़ेगी। सवाल आंदोलन के अपने उद्देश्य के साथ ही साथ इस अवधि में शहीद हुए कई 700 किसानों की शहादत का भी है। यह छोटा मसला या संख्या नहीं है। और बात माफी मांगने से खत्म नहीं हो सकती। इन शहादतों के लिए प्रधानमंत्री जो यह कहते रहे कि, ‘आंदोलनजीवी परजीवी की तरह होते हैं’, ही जिम्मेदार नहीं हैं। याद रखिए यह एकतरह का पाप है और पाप के लिए क्षमा मांगना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रायश्चित करना पड़ता है और इसके बाद ही क्षमा मिलती हैं। यह प्रायश्चित किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में निवास कर रहे और इसमें विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन ने भारत और दुनिया को एक बार पुन: यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्याग्रह और अहिंसा ही लक्ष्य या उद्देश्य पर पहुंचने के माध्यम हो सकते हैं।

भारत के कृषि मंत्री जिनकी की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह किसानों की व्यथा व मांगों को समझें, ने कहा था, ‘भीड़ इक_ा होने से कानून वापस नहीं होते।’ वास्तविकता यह है कि वे भीड़ और समूह के बीच अंतर ही नहीं कर पाए। जिस तरह की जिद उन्होंने दिखाई उससे साफ नजर आ रहा था कि चर्चा में जाने से पहले ही तय हो चुका है कि क्या तय करना है। यदि बातचीत में उन्हें अपनी ओर से किसी भी पहल की अनुमति नहीं थी तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए था या कम से कम स्वयं को चर्चा से अलग कर लेना था। गौरतबल है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तपस्या आदि का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि हम किसानों के एक वर्ग समझा पाने में असमर्थ रहे। क्या कभी किसी ने कुछ भी समझाने की, खासकर किसानों को, कोशिश भी की? यदि की होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। याद रखिए बातचीत के दौर के दौरान भारत के वाणिज्य व कंपनी मामलों के मंत्री कहते हैं, ‘माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है, यह आंदोलन।’ तो साहब समझाते कि माओवादी विचारधारा क्या है, यह कैसे अनुचित है और कौन से किसान इससे प्रभावित हैं। परंतु कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

इस दौरान हमें एक और बात पर गंभीरता से विचार करना होगा। वह है भारत की दलगत राजनीतिक परिस्थितियां। आंदोलनकारियों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव और चुनाव में राजनीतिक दल अनिवार्यता है। गौरतलब है, राजनीतिक दल इस आंदोलन के शुरू से इसके के समर्थन में थे। आंदोलन ने जरूर उनसे दूरी बना रखी थी। यह ठीक भी था। परंतु जिस तरह से इन दलों खासकर कांग्रेस व राहुल गांधी ने खुलकर समर्थन दिया और सरकार और प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उत्तरप्रदेश,पंजाब आदि के चुनाव इस वापसी निर्णय के पीछे है तो इसे राजनीति और राजनीतिक दलों के महत्व को समझा जा सकता है।

नवंबर 1947 में गांधी कहते हैं कि यदि रचनात्मक कार्यकर्ता सत्ता प्राप्त करने की राजनीति में पड़ जाएंगे तो इससे सर्वनाश हो जाएगा। वे आगे कहते हैं ‘अगर यह बात ना होती तो क्या मैं खुद ही राजनीति में ना पड़ जाता और अपने ढंग से सरकार चलाने की कोशिश ना करता? आज जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर है, वह आसानी से हटकर मेरे लिए जगह कर देते।’ इस बात को किसान जैसा रचनात्मक समुदाय जैसे समझ गया। उसने दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप को नकारा। किसानों ने गांधी के इस वाक्य को भी सही सिद्ध किया कि, ‘परंतु मैं अपने हाथों में सत्ता नहीं चाहता। सत्ता का त्याग करके और शुद्ध नि:स्वार्थ सेवा में लग कर हम मतदाताओं को मार्ग दिखा सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। इसमें हमें जो सत्ता प्राप्त होगी, वह इस सत्ता से बहुत अधिक वास्तविक होगी, जो सरकार में जाने से होगी।’ किसानों ने यह जतला दिया कि उनमें सरकार को झुका देने की ताकत है। वास्तविकता तो यही की है कि सरकार शुरू से इस बात पर अड़ी थी कि चाहे जो हो जाए, कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तभी तो उनके एक मंत्री ने कहा कि, ‘आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है।’ एक सांसद कहते हैं, ‘इन किसानों को तो मरना ही था।’ एक लोकतांत्रिक देश में आंदोलन के दौरान हो रही मौतों पर क्या इस तरह की प्रतिक्रिया में की जा सकती है? बाद में लखीमपुर खीरी जो हुआ वह हम सब जानते हैं। संबंधित मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। इससे सरकार की मानसिकता साफ समझ में आ रही है कि उसे अपने किए पर पछतावा है ही नहीं। उसके लिए यह एक राजनीतिक विवशता भर है। किसानों व किसान संगठनों और राजनीतिक व्यवस्था में अपने अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को बनाए रखना होगा। इतना ही नहीं उन्हें हस्तक्षेप तक सीमित न रहकर अपना दबाव भी बनाए रखना होगा।

राज्यसभा में जिस प्रक्रिया से यह तीनों प्रस्ताव पारित हुए वह लोकतंत्र के लिए बेहद शोचनीय घटना है। समय की मांग तो यह है कि उस समय के पीठासीन अधिकारी तुरंत त्यागपत्र दें । इस आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह है कि उसने लोहिया के अमर वाक्य की ‘जिन्दा कौमें पांच बरस तक इन्तजार नहीं करतीं।’ को चरितार्थ किया है। इस आंदोलन ने एक बार पुन: सिद्ध किया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आजादी से पहले का चरित्र अभी भी पूरी तरह से विस्मृत नहीं हुआ है । तब भी दो धाराएं समानांतर चलती थी, आज भी चल रही हैं। परंतु किसान आंदोलन शायद एक कदम आगे बढ़ा और उसने वर्तमान में प्रचलित दो धाराओं का संगम किया और अपने लक्ष्य की ओर बढऩे में प्रारंभिक विजय पाई। गौरतलब है लोकतंत्र अंतत: एक सतत सक्रिय आंदोलन या संघर्ष ही तो है। फैज अहमद फैज कहते हैं,

यूँ तो हमेशा ऊलझती रही है जुल्म से खल्क

न उनकी रस्म नई है, न अपनी रीत नई

यूँ ही हमेशा खिलाएँ है हमने आग में फूल

न उनकी हार नई हैं, न अपनी जीत नई।।

इसलिए किसान आंदोलन की तत्काल वापसी ना होना एक सकारात्मक कदम है। जाहिर है कृषि का संकट सिर्फ इन तीनों कानूनों तक तो सीमित नहीं है और ना ही विधानसभा व केंद्र के चुनावों की राह देखता बैठा रह सकता है। विपक्ष के तमाम नेताओं की साफगोई प्रशंसनीय है लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद क्या वे इसका पालन कर पाएंगे?अत: आवश्यकता इस बात की है कि जन आंदोलन के युग को वापस लाया जाए। किसान आंदोलन ने भारत के नागरिक समाज में नई ऊर्जा और आशा का संचार किया है। इसलिए हमें इसका ऋणी बने रहना होगा। वहीं किसानों को भी अपनी रचनात्मकता को बनाए रखना होगा।

इस आंदोलन ने एक और महत्वपूर्ण कार्य यह किया है कि उसने सत्ता को ही नहीं मीडिया को भी उसकी वर्तमान हैसियत का भान करा दिया है। तमाम दुष्प्रचार के बावजूद यह आंदोलन सत्य, अहिंसा और परस्पर विश्वास से स्वयं को संचालित करता रहा। लखीमपुर खीरी की लोमहर्षक घटना इस आंदोलन को बिखरा नहीं पाई। परंतु मीडिया ने अपने डर को सार्वजनिक कर दिया और स्वयं को एक सरकारी प्रचार माध्यम (अपवादों को छोडक़र) में बदल लिया। अपनी बेख्याली में वे इसे मोदी का मास्टरस्ट्रोक कह रहे हैं। याद रखिए कैमरे के सामने आप सब कुछ कह सकते हैं क्योंकि तब वहां पर कोई आंख प्रतिक्रिया नहीं दे रही होती। मास्टर स्ट्रोक तो तब होता जब कि वे आंदोलन के मंच पर आकर अपनी बात कहते, माफी मांगते। जो हजारों हजार आंखें उन पर टकटकी लगाए होतीं वह उनका सामना करते। उन 1400 आँखों का सामना करते जो अब सामने बैठे हुए समुदाय का हिस्सा नहीं है। सामना करते इस प्रश्न का कि लखीमपुर खीरी से संबंधित मंत्री को अब तक हटाया क्यों नहीं गया। अपने मंच/माध्यम से जो मन में आए कहा जा सकता है। असली हिम्मत तो इसमें है कि विपक्षी के मंच से अपनी बात कहने का साहस जुटाया जाए। यह साहस गांधी ने किया, नेहरू ने किया, भगत सिंह ने किया।

बहरहाल भारत को बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनाई दी है। लोकतंत्र पर छाया नैराश्य थोड़ा सा छटा है। मंजिल अभी भी दूर है। याद रखिए हताशा अतिरिक्त आक्रामकता को जन्म देती है। अत: हमें अधिक संतुलित व संवेदनशील बनना होगा। किसान आंदोलन की लौ को अखंड ज्योति में बदलना होगा। जीत अभी दूर है, परंतु इस आंदोलन में क्षितिज जैसा भ्रम तोड़ दिया है। राजनीतिक दलों को भी इस आंदोलन की प्रक्रिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्हें संघर्ष के प्रति ललक में आई कमी से निपटना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव भारतीय लोकतंत्र में राजनीति की पुनर्वापसी संभव बना सकते हैं। बशर्ते जनता चाहे। आंदोलनों को भी अति आत्मविश्वास (ओव्हर कॉन्फीडेन्स) से बचना होगा। गांधी कहते हैं, ‘आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वास रावण का सा नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास तो होना चाहिए विभीषण जैसा, प्रहलाद जैसा। उनके मन में यह भाव था कि हम निर्बल हैं मगर ईश्वर हमारे साथ हैं और इसी कारण हमारी शक्ति अनंत है।’

कृषि आंदोलन को सलाम। उन 700 शहीद किसानों को सलाम जिन्होंने अपने प्राण देकर कृषि आंदोलन को अमर बना दिया है।

-दीपक असीम

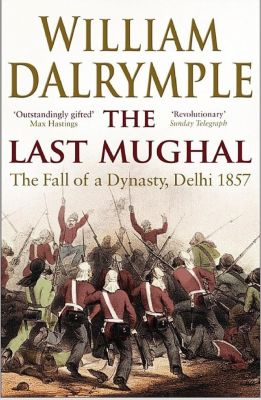

बहादुर शाह जफर के शासनकाल में धर्मपरिवर्तन पर रोक थी। बादशाह से इजाज़त लेनी पड़ती थी। एक हिंदू ने मुसलमान होने के लिए अर्जी दी। बादशाह के सामने उसकी पेशी हुई। बादशाह ने पाया कि उक्त शख्स फायदा उठाने के लिए मुस्लिम होना चाहता है। इजाजत नहीं दी गई।

बकरीद पर मुस्लिम धार्मिक धड़े की तरफ से मांग उठी कि हम गाय की कुर्बानी करेंगे। बादशाह ने इसकी अनुमति नहीं दी।

यह सब कपोल कल्पना या वाट्सएप ज्ञान नहीं है। विलियम डेलरिंपल की किताब द लास्ट मुगल में छपे हुए तथ्य हैं। इस किताब को डेलरिंपल ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लिखा है। उन दिनों भी अखबार छपते थे और आज भी अभिलेखागार में वो सुरक्षित हैं जिनसे ये जानकारी ली गई है। साथ ही जानकारी का स्रोत वो खत हैं जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को यहां से लिखे और वहां से जवाब आए। किताब बहुत ही रोचक है।

1857 की क्रांति में मेरठ से आई हथियारबंद विद्रोही सेना ने अचानक दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजों का कत्लेआम किया और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह की कोई भूमिका इस विद्रोह में नहीं थी। मगर खामियाजा पूरा भुगतना पड़ा। अंग्रेजों ने उनके बेटे का सिर काटकर उन्हें भेजा। अंत में सजा हुई और बर्मा में जेल में ही उनकी मौत हुई। जेल से बचने के लिए जफर ने माफी नहीं मांगी।

अगर मुगल बादशाह हिंदुओं पर अत्याचार किया करते थे, तो विद्रोही सेना ने क्यों जफर को अपना बादशाह बनाया था?

अकबर ने जोधा बाई से विवाह किया मगर जोधा बाई को मुस्लिम नहीं बनाया। उल्टे खुद इस्लाम छोड़ दिया और शाकाहारी भी हो गए। उनके धर्म का नाम दीने इलाही था जो सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को जोड़ कर बनाया गया था।

अकबर को सभी धर्मों के लोगों को बुलाकर उनकी परिचर्चा कराने में मजा आता था। शाकाहार की प्रेरणा उसे जैन संतों से मिली।

जैन पर्वों पर तब वधशालाएं बंद रखी जाती थीं और मांसाहार की अनुमति नहीं होती थी, जो आज भी हिंदू जैन पर्वों पर जारी है।

अंधभक्तों को जो इतिहास वाट्सएप पर पढ़ाया जाता है, वो केवल नफरत उपजाने वाला होता है। असल इतिहास बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाला है।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

सरकार ने तीनों कृषि-कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, फिर भी आंदोलनकारी किसान नेता अपनी टेक पर अड़े हुए हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक संसद स्वयं इस कानून को रद्द नहीं करेगी, यह आंदोलन या यह धरना चलता रहेगा। उनकी दूसरी मांग है कि सरकार उपज के सरकारी मूल्य (एमएसपी) को कानूनी मान्यता दे। मैं समझता हूं कि इन दोनों बातों का हल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा में उपस्थित है। यदि अब भी सरकार संसद के अगले सत्र में कुछ दांव-पेंच दिखाएगी और कृषि-कानूनों को बनाए रखेगी तो नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पेंदे में पैठ जाएगी। क्या मोदी कभी ऐसा होने देंगे? हम जऱा सोचें कि मोदी को कौन बाध्य कर सकता है कि वे अपने वचन से मुकर जाएं? किसानों को संदेह है और उन्होंने उसे खुले-आम कहा भी है कि मोदी ने कुछ बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये कानून बनाए हैं। क्या इन पूंजीपतियों की इतनी हिम्मत होगी कि वे मोदी को राष्ट्र के खिलाफ वादा खिलाफी के लिए मजबूर कर सकें? इस कानून-वापसी का सभी विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है।

यह ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कमेटी के एक सदस्य ने मोदी की वापसी की इस घोषणा की निंदा की है और एक-दो कृषि-विशेषज्ञों ने इन कानूनों के संभावित फायदे भी गिनाए हैं लेकिन आमतौर से सभी लोग मान रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लेने का फैसला साहसिक और उत्तम है। इस फैसले के बावजूद किसान आंदोलन को जारी रखने का तर्क यह है कि सरकार ने अभी तक खाद्यान्न के सरकारी मूल्यों को कानूनी रुप नहीं दिया है। यह बड़ा पेचीदा मामला है। यदि इस मुद्दे पर भी सरकार आनन-फानन कानून बना देती तो उसके दुष्परिणाम किसानों और जनता को भी भुगतने पड़ते। सरकार ने यह बिल्कुल ठीक किया कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी बना दी है।

किसान नेता यदि यह मांग करते कि उनसे परामर्श किये बिना यह कमेटी अपनी रपट पेश नहीं करे तो यह सही मांग होती लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखने की जो घोषणा की है, वह नेताओं के लिए तो स्वाभाविक है लेकिन क्या अब साधारण किसान इतनी कड़ाके की ठंड में अपने नेताओं का साथ देगा? हमारे किसान नेता भी बाद में मोदी की तरह पछता सकते हैं? उन्हें अपने अनुयायियों और हितैषियों से सलाह-मश्वरा करने के बाद ही ऐसी घोषणा करनी चाहिए। किसानों ने अपनी मांग के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं और जितना अहिंसक आंदोलन चलाया है, उसकी तुलना में पिछले सभी आंदोलन फीके पड़ जाते हैं। किसान नेताओं को चाहिए कि वे इस सरकार का मार्गदर्शन करें और इसके साथ सहयोग करें ताकि भारत के किसानों को सदियों से चली आ रही उनकी दुर्दशा से मुक्त किया जा सके। यदि वे ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि देश की जनता भी उनका पूरा समर्थन करेगी और विपक्षी दल भी उनका साथ देंगे।

(नया इंडिया की अनुमति से)

करीब एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए धरने पर बैठे किसानों में कानून रद्द करने संबंधी प्रधानमंत्री की घोषणा पर खुशी तो है, लेकिन भरोसे की कमी अब भी दिख रही है.

डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफतौर पर कहा कि किसान धरने से तभी उठेंगे, जब संसद में अंतिम रूप से कानून को रद्द कर दिया जाएगा. ऐसी ही प्रतिक्रिया सिंघु बॉर्डर पर बैठे किसानों और किसान नेताओं की ओर से भी आई.

कानून का विरोध करने के लिए मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश भर के किसान करीब एक साल से इन सीमाओं पर बैठे हैं. धरने पर बैठे किसानों को न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपमानित किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘आंदोलनजीवी' जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनका मजाक उड़ाया. यही नहीं, करीब सात सौ किसानों की मौत के बावजूद प्रधानमंत्री ने कभी इस पर अफसोस का एक शब्द भी नहीं कहा.

लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से पार्टी के नेताओं का जगह-जगह विरोध देखने को मिला, पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे और उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को राजनीतिक नुकसान के फीडबैक मिलने लगे, उसे देखते हुए किसान कानूनों को वापस लेना लाजिमी हो गया था.

कितना फायदा होगा?

किसान आंदोलन को शुरू से ही कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौधरी कहते हैं, "कानून वापस लेने की घोषणा की टाइमिंग सही नहीं है. यही काम साल भर पहले यदि हो गया होता तो विरोध करने वाले यही किसान समर्थन में कूद गए होते. लेकिन इस एक साल में आंदोलनरत किसानों पर जैसी टिप्पणियां की गईं, सरकार ने जो जिद्दीपन दिखाया और सैकड़ों किसानों की मौत हुई, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि इन चुनावों में बीजेपी कोई बहुत फायदा ले जाएगी. हां, नुकसान में कुछ कमी जरूर हो सकती है.”

दरअसल, किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाकों में दिख रहा है. उत्तराखंड में भी यूपी के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 130 सीटों पर इस आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान का खतरा दिख रहा था. इसी वजह से पार्टी ने पूर्वांचल में अपनी रणनीति को धार देते हुए बड़ी रैलियां और सभाएं करने लगी थी. दो दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री ने अन्य पार्टियों पर पूर्वांचल का विकास न करने के आरोप लगाए.

एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी गई है जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है और बीजेपी के खिलाफ बहुत नाराजगी है.

दस दिन बाद संसद का शीतसत्र शुरू हो रहा है और 26 नवंबर को किसान आंदोलन के भी एक साल पूरे हो रहे हैं. किसानों ने घोषणा की थी कि 26 नवंबर के बाद वो आंदोलन को और धार देंगे. राकेश टिकैत ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रैलियां की थीं और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में भी बीजेपी का विरोध किया था. दोनों ही जगहों पर बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा.

यह अलग बात है कि यूपी के पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रही, लेकिन यह जीत इसलिए बहुत मायने नहीं रखती क्योंकि ये चुनाव सीधे मतदाताओं के जरिए न होकर उनके प्रतिनिधियों के जरिए होते हैं.

बीजेपी का विरोध

शामली में वरिष्ठ पत्रकार शरद मलिक कहते हैं, "पिछले एक साल से पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं का यह हाल हो गया है कि वो अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हर जगह उनका विरोध हो रहा है. बीजेपी नेताओं का यह हाल हो चुका है कि उन्हें चुनाव में प्रचार करने तक में दिक्कतें आतीं और ये बात वो बड़े नेताओं को लगातार बता भी रहे थे. इन कानूनों को वापस लेने के बाद अब इन नेताओं का इस तरह से विरोध नहीं होगा लेकिन किसान इस एक साल के समय को भूलने को तैयार नहीं हैं.”

पिछले दिनों कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने की घोषणा की और इससे पहले भी मोदी सरकार अपने कई फैसलों पर पीछे हट चुकी है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कृषि कानून को वापस लेने का फैसला मोदी सरकार के लिए आसान नहीं था लेकिन चुनाव में हार के डर से इसे वापस लेने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा.

पंजाब पर नजर

जानकारों का यह भी कहना है कि यूपी और उत्तराखंड के अलावा बीजेपी की निगाह पंजाब विधानसभा चुनावों पर भी हैं जहां अब तक उसकी उपस्थिति नाममात्र की है. पंजाब में बीजेपी अब तक अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती रही है लेकिन कृषि कानूनों से नाराज होकर अकाली दल ने गठबंधन तोड़ दिया था. कानून वापस लेने के बाद अकाली दल गठबंधन में फिर से वापस आता है या नहीं, ये बाद की बात है लेकिन बेजेपी की निगाहें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगी हैं जो कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि कानूनों पर पुनर्विचार करने की बात कह चुके हैं.

हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इन सबके बावजूद पंजाब में बीजेपी को बहुत फायदा होते नहीं देखते. पंजाब के एक कॉलेज में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कहते हैं, "कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी एक साथ मिलकर तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन अकाली दल को भी यदि साथ ले लें तो कांग्रेस का नुकसान जरूर कर सकते हैं. हालांकि कांग्रेस को यह नुकसान कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए जितना होता, उसकी तुलना में अब होने की आशंका कम ही है.”

इस बीच, विपक्षी दलों ने यह कहना भी शुरू कर दिया है कि पीएम मोदी ने चुनावों को ही ध्यान में रखकर कानून वापसी का फैसला किया है और चुनाव बाद इसे फिर संसद में लाएंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही है क्योंकि दो साल बाद ही उन्हें लोकसभा चुनाव का भी सामना करना है और तब वो इतना बड़ा जोखिम नहीं ले पाएंगे. (dw.com)

-रमेश अनुपम

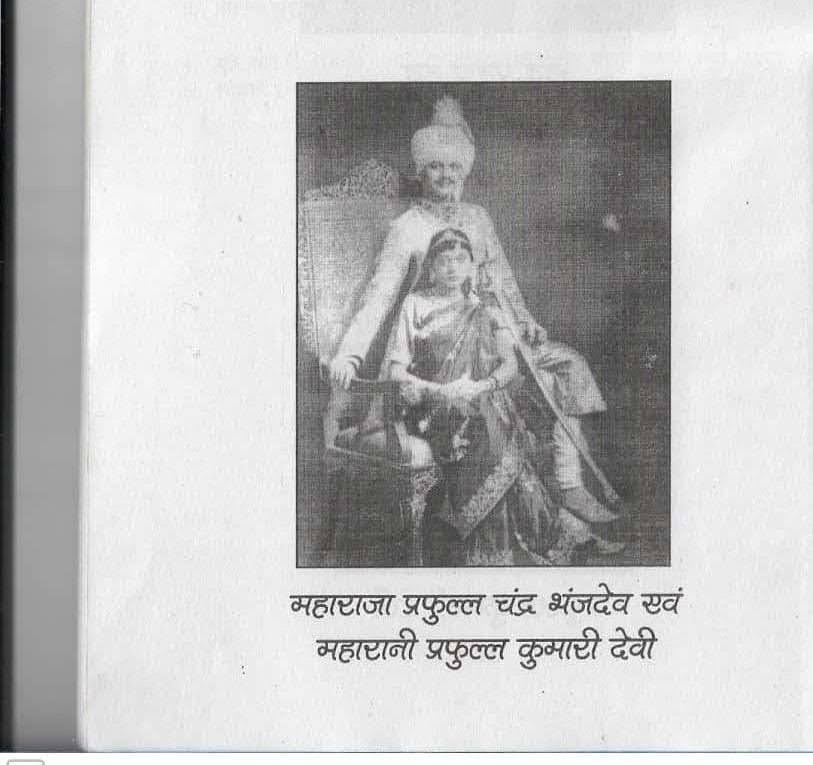

प्रवीर चंद्र भंजदेव का बचपन जितना कष्टप्रद और दुखद था, उनका यौवन भी उतना ही संघर्षमय और कांटों से भरा हुआ था। महाराजा होने के बावजूद महाराजाओं जैसा जीवन उन्हें नहीं मिला। सुख और वैभव उनके भाग्य में नहीं थे। मधु की जगह केवल गरलपान ही उनके भाग्य की लकीरों में लिखा हुआ था।

पिता महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव का रक्त उनके भीतर प्रवाहित हो रहा था। महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव अन्य देशी महाराजाओं की तरह अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने आदर्शों और मूल्यों पर सदैव अडिग रहने वाले स्वतंत्रचेत्ता महाराजा थे।

महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी की इंग्लैंड में रहस्यमय मृत्यु को लेकर अंग्रेज यह चाहते थे कि महाराजा प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव बस्तर के आदिवासियों के समक्ष यह बयान दें कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक तौर पर हुई है, किसी षड्यंत्र के तहत नहीं।

अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें प्रलोभन दिया कि उनके ऐसा करने पर अंग्रेज सरकार उन्हें महाराजा की उपाधि देगी और सरकार से मिलने वाले भत्ते को बढ़ा देगी। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ने अंग्रेजों की एक भी शर्त को नहीं मानी। अंग्रेज उनके स्वाभिमान से उन्नत शीश को झुका नहीं सके थे।

ऐसे वीर और स्वाभिमानी पिता के पुत्र थे प्रवीर चंद्र भंजदेव।

देश की आजादी के ठीक एक माह पूर्व प्रवीर चंद्र भंजदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने बस्तर रियासत की बागडोर सौंप दी। सन 1947 में प्रवीर चंद्र भंजदेव अठारह वर्षीय युवा हो चुके थे। बस्तर में उनका राज्याभिषेक हुआ। अब बस्तर रियासत पूर्णत: उनके अधीन थी।

आजादी मिलने के पश्चात किसने यह सोचा था कि 13 जून सन 1953 को बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत सरकार अपने अधीन कर लेगी। लेकिन यह हुआ और आजाद भारत में हुआ।

यह आजाद भारत में प्रवीर चंद्र भंजदेव पर पहला वज्राघात था। स्वतंत्र भारत में पहली बार उनकी अस्मिता पर चोट हुई थी।

प्रवीर चंद्र भंजदेव बस्तर के आदिवासियों के दुख दर्द और उत्पीडऩ से बखूबी वाकिफ थे। आजादी के बाद सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, बाहरी व्यापारी बस्तर के भोले भाले आदिवादियों को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए थे।

बस्तर के आदिवासियों के लिए आजादी का यही अर्थ था। जंगल विभाग के कारिंदे, राजस्व के नुमाइंदे और पुलिस के दरिंदे आदिवासियों की जिंदगी को नर्क बना रहे थे।

प्रवीर चंद्र भंजदेव इस सबसे बेहद आहत थे। इसी के चलते सन 1955 में उन्होंने बस्तर में ‘बस्तर जिला आदिवासी किसान मजदूर सेवा संघ’ की स्थापना की। यह एक तरह से बस्तर के आदिवासियों के सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की कोशिश थी।

सन् 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पागल घोषित कर दिया और उसके उपचार के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। यह एक तरह से सरकार की सोची समझी चाल थी। इसके द्वारा प्रवीर चंद्र भंजदेव को सबक सिखाने की कोशिश की गई थी।

यह सरकार का सबसे बड़ा हथकंडा था। यह एक सुनियोजित षडयंत्र का हिस्सा था।

स्विट्जरलैंड के चिकित्सकों ने प्रवीर चंद्र भंजदेव के गहन परीक्षण के उपरांत यह पाया कि वे किसी भी तरह की व्याधि से ग्रस्त नहीं है, वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णत: स्वस्थ हैं।

इस तरह सरकार को धता बताकर प्रवीर चंद्र भंजदेव कुछ ही महीने में वापस बस्तर लौट आए।

सन 1961 में प्रवीर चंद्र भंजदेव ने बस्तर में आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण और उत्पीडऩ को लेकर एक लंबा पत्र मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू को लिखा। पत्र मिलने के बाद कैलाश चंद्र काटजू ने उन्हें चर्चा के लिए भोपाल बुलवा लिया। भोपाल पहुंचने पर प्रवीर चंद्र भंजदेव को मुख्यमंत्री जी ने यह नेक सलाह दी कि बस्तर की भलाई के लिए वे बस्तर से बाहर ही रहें तो बेहतर होगा।

यह सीधे सीधे मुख्यमंत्री की ओर से एक चेतावनी थी, जिसे प्रवीर चंद्र भंजदेव को समझने में देर नहीं लगी।

वे देश के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत से इस विषय में चर्चा करने के लिए दिल्ली निकल गए।

दिल्ली में उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत से भेंट की और उन्हें बस्तर के आदिवासियों के साथ हो रहे दमन शोषण और उत्पीडऩ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

गृह मंत्री से बातचीत कर वे वापस बस्तर लौटे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी, सो उन्होंने गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत को तार द्वारा इसकी सूचना दी।

पर राज्य सरकार तो उनकी गिरफ्तारी का पहले ही फैसला ले चुकी थी। सो बस्तर की सीमा पर स्थित धनपुंजी नामक गांव के पास 11 फरवरी सन 1961 को उन्हें नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

यही नहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत प्रवीर चंद्र भंजदेव की गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन उन्हें महाराजा के पद से अपदस्थ कर, उनके अनुज विजय चंद्र भंजदेव को आनन फानन में बस्तर का महाराजा भी घोषित कर दिया गया।

शेष अगले सप्ताह...

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि-कानूनों को वापस लेने की स्पष्ट घोषणा कर दी है। इस घोषणा का हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह घोषणा अभी नहीं होती तो उत्तर भारत की ठंड में पता नहीं कितने किसानों का और बलिदान होता। मेरी स्मृति में शायद भारत में आजादी के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, जिसमें 800 लोगों से भी ज्यादा की जानें गई हों। लाखों लोगों को तरह-तरह की अन्य असुविधाएं भी भोगनी पड़ीं। लाल किले के तिरंगे का भी अपमान हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला सरकार ने क्या किसी के प्रति प्रेमभाव से लिया है?

इसका सीधा उत्तर तो यही होगा कि सरकार ने यह फैसला न तो किसानों के प्रति प्रेमभाव से लिया है और न ही उनकी दृढ़ता से घबराकर लिया है। यह फैसला हुआ है— अपनी गद्दी के डर के मारे। अगले कुछ ही महिनों में लगभग आधा दर्जन राज्यों के चुनाव होनेवाले हैं। इनमें देश के बड़े और महत्वपूर्ण राज्य हैं। उनमें उल्टी हवा बहने लगी है। यदि उसका असर बढ़ गया और उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरयाणा तथा कुछ अन्य राज्य हाथ से निकल गए तो दिल्ली की गद्दी को नीचे से खिसकते देर नहीं लगेगी। याने अद्वैतवाद की भाषा का प्रयोग करुं तो सत्ता ही ब्रह्म है, बाकी जगत मिथ्या है। चाहे कृषि-कानून सत्ता-संकट के डर से ही वापस हो रहे हैं लेकिन इनकी वापसी यह बताती है कि सरकार की अहंकारग्रस्तता थोड़ी घट रही है। किसानों का वोट-बैंक पटे या न पटे लेकिन इसका फायदा देश और मोदी को जरुर होगा।

मोदी के भाषण में अपूर्व विनम्रता, मार्मिकता और विलक्षण शिष्टता थी। उनके भाषण में ज्यादा समय उन्होंने यह बताने में लगाया कि उनकी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए। इसमें शक नहीं है कि पिछले 7 वर्षों में किसानों के फायदों के लिए जितने कदम इस सरकार ने उठाए हैं, पिछले किसी सरकार ने भी नहीं उठाए हैं लेकिन इस सरकार की जो कमियां अन्य कई बड़े फैसलों में दिखाई पड़ी है, वह ही इन कृषि कानूनों के बारे में भी दिखाई पड़ी है। जिस तरह के आनन-फानन फैसले भूमि-अधिग्रहण, नोटबंदी, फर्जीकल स्ट्राइक, गलवान घाटी और कृषि कानूनों के बारे में लिए गए, वे क्या बताते हैं? वे यही बताते हैं कि हमारे देश में नौकरशाहों के इशारे पर नेता नाच दिखाने लगते हैं। वे न तो विशेषज्ञों से राय लेते हैं, न विपक्षियों को घांस डालते हैं और न ही अपने मंत्रिमंडल और पार्टी-मंचों पर किसी मुद्दे पर खुलकर किसी बहस से लाभ उठाते हैं। यदि कृषि-कानूनों के बारे में यह सावधानी बरती जाती तो सरकार को आज यह शीर्षासन नहीं करना पड़ता लेकिन यह शीर्षासन इस सरकार के भविष्य के लिए बहुत शुभ और सार्थक सिद्ध हो सकता है।

(नया इंडिया की अनुमति से)

-कृष्ण कांत

गुरुग्राम में कुछ गुरुद्वारों और हिंदू भाइयों ने अपने दरवाजे खोलकर हिंदुस्तान की और इंसानियत की लाज बचा ली। जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक आपस में हम सबका भरोसा बना रहेगा।

गुरुग्राम विवाद क्यों हुआ? दो साल पहले गुरुग्राम में कुछ कथित हिंदू संगठनों ने कुछ जगहों पर सामूहिक रूप से नमाज अदा करने को लेकर बवाल किया, तो प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों को बैठाकर नमाज़ पढ़ने के लिए 37 जगहें तय की थीं। अब फिर से बवाल हुआ तो प्रशासन ने इन कथित हिंदू संगठनों के दबाव में आकर कई जगह की परमिशन रद्द कर दी और इस जगहों की संख्या घटाकर 20 कर दी।

यह विशुद्ध गुंडई थी। जिन जगहों पर मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोका गया, वे जगहें प्रशासन ने ही एलॉट की थीं। फिर भी पुलिस गुंडों के आगे नतमस्तक हो गई और कुछ जगहों पर अपनी ही दी हुई अनुमति वापस ले ली। यानी प्रशासन ने ऐसा करने वाले उपद्रवियों का साथ दिया।

इसे देखते हुए कई हिंदू और सिख भाई आगे आये हैं। तमाम हिंदुओं ने अपने दरवाजे खोल दिये हैं और कहा है कि मुसलमान भाई आकर हमारे घर में नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह सिख समाज के लोग कह रहे हैं कि मुसलमान भाई गुरुद्वारे में आकर नमाज़ पढ़ें.

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू ने मुफ़्ती सलीम को ले जाकर गुरुग्राम सदर बाज़ार का गुरुद्वारा दिखाया और कहा कि इस शुक्रवार को इस गुरुद्वारे में गुरुवाणी के साथ में अज़ान भी होगी और जुमे की नमाज़ पढ़ी जाएगी।

शेरदिल सिद्धू ने कहा है, "हम तो देश को बचा रहे हैं. गुरुद्वारा सबके लिए खुला है. गुरुनानक जी के साथ भी एक मुसलमान भाई रहते थे. मुसलमान भाइयों ने भी देश के लिए अपनी जान दी है."

अक्षय यादव नाम के एक भलेमानुस ने अपनी 100 गज की दुकान जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दी है. अक्षय का कहना है कि "हम किसी भी हाल में गुरुग्राम को टूटने नहीं देंगे। मुसलमान चाहें तो हमारे घर के आंगन में भी आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं 40 साल से गुड़गांव में हूं। यहीं पैदा हुआ, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो नमाज़ के लिए अपनी जगह देने को तैयार हैं।"

जो मुफ़्ती सलीम जुमे की नमाज के लिए जगह तलाशते घूम रहे थे, अब वे खुश हैं। उन्होंने कहा, "अब उन्हें जुमे की नमाज़ की कोई चिंता नहीं है क्योंकि तमाम हिंदू और सिख उन्हें जगह देने को तैयार हैं। मैं बहुत ख़ुश हूं कि सिद्धू साहब जैसे लोग सामने आए हैं। बस चंद लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं।"

हिंदू धर्म का आदि ग्रन्थ ऋग्वेद कहता है कि एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। यानी कि ईश्वर एक है, विद्वान लोग उसे अलग-अलग नामों से जानते हैं। इस हिसाब से किसी को ईश्वर की इबादत से रोकना पाप है। अगर आप धार्मिक हैं तो यह पाप नहीं करेंगे, अगर आप यह करते हैं तो आपसे बड़ा अधर्मी दूसरा नहीं।

इन भाइयों ने उपद्रवियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर बताया है कि असली धर्म और इबादत किसे कहते हैं। हिंदू धर्म की आड़ लेकर ऐसा अधर्म करने वालों का नाश हो! प्राणियों में सद्भावना हो! आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे। समाज को बांटने वाले ही समाज के असली दुश्मन हैं।

जय हिंद!

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

गुडग़ांव के सिखों ने मुसलमानों से कहा है कि वे हर शुक्रवार को गुरुद्वारों में आकर नमाज़ पढ़ा करें। उन्हें सड़कों पर यदि कुछ लोग नमाज़ नहीं पढऩे देते हैं और उनके पास मस्जिदों का पूरा इंतजाम नहीं है तो वे चिंता न करें। गुडग़ांव के पांच गुरुद्वारे अब नमाज के लिए भी खोल दिए जाएंगे। गुडग़ांव और अन्य कई शहरों में इस बात को लेकर काफी विवाद उठ खड़ा हुआ है कि सड़कों पर नमाज़ पढऩे दी जाए या नहीं ? कुछ उग्र लोग उसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वह मुसलमानों की नमाज़ है। उचित तो यह है कि सड़कों को रोकनेवाली चाहे नमाज़ हो, चाहे रथ-यात्रा हो, किसान प्रदर्शन हो, पार्टियों के जुलूस हो या नेताओं की सभाएं हों, उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि सड़कों के रुक जाने से हजारों-लाखों लोगों के लिए तरह-तरह की मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। गुडग़ांव के हिंदुओं और मुसलमानों की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस मुद्दे पर न तो कोई गाली-गुफ्ता किया और न ही कोई मारपीट की।

हरयाणा की सरकार का रवैया भी काफी विवेकपूर्ण रहा। असलियत तो यह है कि यदि आप सुलझे हुए आदमी हैं और यदि आप सच्चे आस्तिक हैं तो आपको भगवान का नाम किसी भी भाषा में लेने में कोई आपत्ति क्यों करनी चाहिए? जो भगवान किसी हिंदू का पिता है, वही जिहोवा ईसाई और यहूदी के लिए है, वही अल्लाह शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए भी है। हम यह न भूलें कि 1588 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे की नींव सूफी संत हजरत मियां मीर ने रखी थी। मुझे याद है कि 1983 में जब मैं पेशावर में अफगान नेता (और बाद में जो राष्ट्रपति बने) बुरहानुद्दीन रब्बानी से मिला तो उन्होंने कहा कि ये वक्त हमारी नवाज़े-तरावी का है। वह करके मैं लौटता हूं। फिर आप मेरे साथ शाकाहारी खाना खाकर जाइएगा। मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूं। आप कुरान की आयतें पढऩा और मैं वेद-पाठ करुंगा। दोनों में ही ईश्वर की स्तुति के अलावा क्या किया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही वाक्या 52 साल पहले लंदन में हुआ।

दिल्ली के महापौर हंसराजी गुप्ता और अटलजी से भी वरिष्ठ नेता जगन्नाथरावजी जोशी मुझे अचानक लंदन के हाइड पार्क में मिल गए। उन्होंने कहा कि एक चर्च में आज शाम को आपका भाषण करवाते हैं। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती है। मैं चकरा गया। चर्च में संघ की शाखा ? और फिर वहां मेरा भाषण? पिछले दिनों मैंने एक खबर यह भी पढ़ी थी कि मथुरा या वृंदावन के किसी मंदिर के प्रांगण में किसी मुसलमान युवक ने नमाज पढ़ी तो मंदिर के पुरोहित ने तो स्वीकृति दे दी लेकिन कुछ हिंदू उत्साहियों ने उस युवक के खिलाफ पुलिस में रपट लिखवा दी। कुछ साल पहले लंदन के मेरे एक यहूदी मित्र राबर्ट ब्लम अपने साइनेगॉग (पूजागृह) में मुझे ले गए। उन्होंने वहां ओल्ड टेस्टामेंट का पाठ किया और मैंने वेद-मंत्रों का! वहां बड़े-बड़े यहूदीजन उपस्थित थे लेकिन किसी ने भी मेरा विरोध नहीं किया। यदि आप सचमुच ईश्वरभक्त हैं तो आपको किसी भी मजहब की ईश्वर-भक्ति, चाहे वह किसी भी भाषा में होती हो, उसका विरोध क्यों करना चाहिए? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जैसे जैन और बौद्ध लोग, उनकी प्रार्थना में भी सभी मानवों और जीव-मात्र के कल्याण की प्रार्थना की जाती है।

(नया इंडिया की अनुमति से)