विचार / लेख

-दिनेश श्रीनेत

उन दिनों गोरखपुर में बंगाली समाज की मौजूदगी वैसी ही थी, जैसे अहाते में खिले खुशबूदार फूल। हमारी कॉलोनी के छोर पर तीन बंगाली परिवार थे। शाम उमस से भरे धुंधलके में एक घर की रोशनी जलने के साथ शास्त्रीय गायन गूंजने लगता था। घर की लड़कियां शाम होते संगीत के रियाज पर बैठ जाती थीं।

उनके सामने की तरफ जो परिवार रहता था वे हमारे पारिवारिक मित्र थे। परिवार का एक लडक़ा रंगमंच से जुड़ा था, उनकी बहन बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। वहीं तीसरा मकान दो प्लॉट लेकर बना था और वहां रहने वाले लोग रहस्मय लगते थे, क्योंकि वे किसी से मिलते-जुलते नहीं थे। तीनों घरों में एक समानता थी-खूब हरे-भरे पौधे और बागवानी।

छठवीं-सातवीं क्लास में सबसे पहले मेरा एक बंगाली दोस्त बना। उसका नाम था बिप्लव मैत्र। सुंदर, बेहद हंसमुख, किसी से अपशब्द न कहने वाला और ईमानदार लडक़ा। दु:ख कि मेरा उसका साथ बहुत कम समय का रहा।

गोरखपुर के ठेठ पुरबिया और बिहारी समुदायों में बंगाली लोग नमक की तरह रचे-बसे थे। वे न होते तो हम अपने बचपन की कितनी सुंदर चीजें गंवा देते। जब दुर्गा पूजा का वक्त आता तो जाने कहां से बुजुर्ग बंगाली, सुंदर बंगाली स्त्रियां और युवतियां सजे-धजे निकल पड़ते। दशहरे में कालीबाड़ी नहीं गए तो वो साल बेकार गया समझो।

कुछ वर्ष तो बेहद खूबसूरत थे। हम तब तक नवीं क्लास में पहुँच चुके थे। विसर्जन से एक दिन पहले सडक़ों पर जगह-जगह बैरिकेटिंग लग जाती थी। रात की जगमगाती रोशनी में कई-कई किलोमीटर तक लोग पैदल चलते थे। लोग उमड़ते जाते थे। हमने नया-नया अकेले निकलना शुरू किया था। देर शाम घर से निकलने की इजाजत मिल गई थी। हमारे उत्साह का कोई ओर-छोर नहीं रहता था। हर तरफ रोशनी, हर कहीं संगीत, चहुंओर सुंदरता बिखरी, अगरबत्ती और फूलों की खुशबू से सराबोर रास्ते। हम अकबकाए कितने ही चक्कर लगा डालते, घर से मिले जेब-खर्च से गोलगप्पे और गरम-सोंधी खुशबू वाली टिक्की खाते। एक बार मेरी सैंडल टूट गई। घर पर डांट न पड़े तो मेरे दोस्तों ने अपनी जेब से पैसे देकर उसे मोची से सिलवाया।

जिस रेलवे कॉलोनी में मेरा स्कूल था, वहां पर एक पूरी लेन कैलकटा कालोनी कहलाती थी। क्योंकि वहां पर ज्यातार बंगाली परिवार थे। जाहिर तौर पर वह लेन फूलों से सजी और साफ-सुथरी थी।

जब मैं ग्रेजुएशन में पहुँचा तो फिर से एक बंगाली मेरा दोस्त बन गया। हम दोनों ने साथ में पढऩा शुरू किया। उसके पिता शहर के सबसे पुराने स्टूडियो चलाने वालों में से थे। वे आर्टिस्ट भी थे। किसी जमाने में पेंटर हुआ करते थे फिर फोटोग्राफी सीखी। एक वक्त ऐसा था कि मेरा पूरा दिन वहीं बीत जाया करता था। हम गप्पें मारते, पोर्टेट की बारीकियां समझते, संगीत सुनते और पढ़ते भी। उसकी मां हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाती रहतीं, केले के फूल की सब्जी से लेकर करेले के पत्तों की चटनी तक। हम दोनों ने अंग्रेजी साहित्य ले रखा था। मेरा दोस्त क्योंकि कारोबार में हाथ भी बंटाता था तो वो अपनी पढ़ाई को लेकर बड़ा चिंतित रहता था। हमने तय किया कि मिलकर अंगरेजी की ट्यूशन पढ़ते हैं।

हमें रेलवे के एक रिटायर्ड ओएस मिले। वे एक बुजुर्ग बंगाली थे। बिल्कुल टिपिकल बंगाली, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। मेरा दोस्त तो बहुत दिनों तक साथ नहीं रहा पर मैंने टुकड़ों-टुकड़ों में अपने तीन साल उनके सान्निध्य में गुजारे। उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। जब उन्होंने पहली बार मुझे कीट्स की पोएम ‘ओड़ टु ए नाइटिंगेल’ पढ़ाई तो मैं हतप्रभ रह गया। वे बिल्कुल कविता में डूब जाते थे। जीके चेस्टरटन और फ्रांसिस बेकन को भी वे बहुत मन से पढ़ाते। उन्होंने परंपरागत अलंकरण वाली अंग्रेजी भाषा की सुंदरता से मेरा परिचय कराया।

वे बहुत मेहनत से पढ़ाते और नोट्स तैयार कराते थे। उनका एक वाक्य जो शायद जीके चेस्टरटन के लिए था, मुझे आज भी याद है, ‘एन अंडरकरेंट आफ पैथॉस रन पैरलल आल इन हिज़ कंपोजिशंस’। मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने जो दिलचस्पी जगाई वो आज तक बनी हुई है। उनके भीतर बंगाली होने का दर्प कूट-कूटकर भरा था। वे बताते थे कि गोरखपुर के एक सिनेमाहाल में जब बंगाली फिल्म का एक शो चला करता था तो अगले दिन तक सिनेमाघर इत्र की खुशबू में डूबा रहता था।

जब पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुँचा तो कुछ बंगाली लड़कियां सहपाठी बनीं। मेरी एक सीनियर थीं जो बेहद जहीन, कॅरियर के प्रति कांशस थीं और बहुत सुंदर गाती थी। सीनियर्स के फेयरवेल में मैने ‘वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी’ पहली बार स्टेज से गाते उनसे ही सुना था। मैं अपनी मित्र के साथ एक बार उनके घर गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि रेलवे के छोटे से चर्टर में उन्होंने पूरे आंगन को सैकड़ों पौधों से भर दिया था, ऐसा लगता था कि हम किसी नर्सरी में आ गए हों।

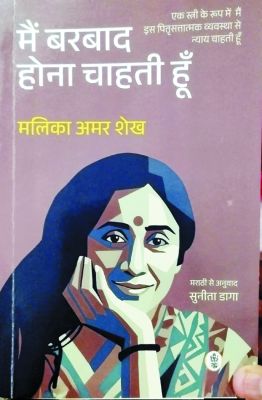

बंगाली भाषा और संस्कृति से मेरा रिश्ता यहीं नहीं खत्म होता। मेरी मां को बंगाली उपन्यासकार बहुत पसंद थे। उनकी लाइब्रेरी में शरतचंद्र और रवींद्रनाथ टैगोर के लगभग सभी उपन्यास मौजूद थे। उन्होंने बंकिंग समग्र भी खरीद रखा था। लाइब्रेरी से मैं उनके लिए बिमल मित्र और ताराशंकर बंद्योपाध्याय की किताबें लेकर आया करता था। मैंने खुद बचपन में टैगोर और विभुतिभूषण बंद्योपाध्याय की ‘पाथेर पांचाली’ पढ़ी तो मेरे मन पर उनका गहरा असर पड़ा था। सत्यजीत रे और सुकुमार रे की कहानियां भी किशोर वय में बड़ी दिलचस्प लगती थीं।

बड़ा हुआ तो दूरदर्शन ने मृणाल सेन और सत्यजीत रे के सिनेमा से परिचय कराया। टैगोर की सादगी से भरी कविताओं ने मेरी दिलचस्पी कविता पढऩे कहने में जगाई। बचपन में मुझे बांग्ला सीखने का शौक भी लगा था और मैंने बांग्ला लिपि सीख ली थी। अभी भी मैं बांग्ला जोड़-जोडक़र पढ़ लेता हूँ।

जैसा कि मैंने पहले लिखा था कि बंगाली संस्कृति फूलों की तरह अपनी खुशबू बिखेरती चलती है। एक उच्चवर्गीय और मिडिल क्लास बंगाली को अपनी भाषा से जितना प्रेम होता है, भाषा से उतना प्रेम कम भी देखा है मैंने। हर काम को सुरिचिपूर्ण तरीके से करना भी उनसे सीखा जा सकता है। बाद के बरसों में मेरे बंगाली दोस्त नहीं बने, मिले भी तो वैसी बात नहीं दिखी जैसे कि उन दिनों परिवारों में हुआ करती थी। शायद बदलते समय का असर हो या गोरखपुर की कुछ तासीर ही ऐसी थी...

जब इस सारी बातों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन में कितना कुछ सुंदर है जिसका कर्ज कहीं न कहीं जाने कितने अनजान लोगों पर होता है, जो बस थोड़े से वक्त के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं।

न मैं बंगाली हूँ न इस भाषा में मेरा जन्म हुआ है... पर अनजाने में मेरे अस्तिव के हिस्से में उस खूबसूरत संस्कृति की सुगंध समाहित है।

टैगोर की ही कुछ पंक्तियों से बात समाप्त करता हूँ -

आमार शोनार बांग्ला,

आमि तोमाए भालोबाशी

चिरोदिन तोमार आकाश,

तोमार बताश,

अमार प्राने बजाए बाशी

(फेसबुक से)