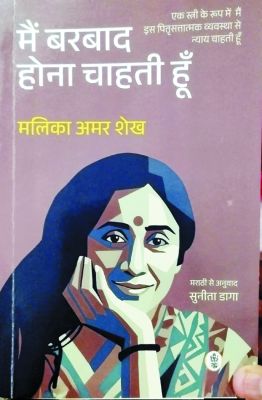

विचार / लेख

तो क्या कंगना रनौत की तरह आपको भी लगता है कि भारत में जातिवाद समाप्त हो चुका है. मेरी एक फेमिनिस्ट दोस्त ने फे़सबुक पर लिखा है, "हाथरस रेप कांड को सिर्फ जेंडर की नजर से देखें, जाति की नजर से नहीं." वो भी कंगना की ही तरह सोच रही है.

एक बार कंगना जातिवाद के अस्तित्व को ही नकारती हैं और वहीं अगली बार गर्व से ये बताना नहीं भूलतीं कि वो क्षत्राणी हैं. मेरी फ़ेमनिस्ट सहेली ब्राम्हण है.

मेरी सहेली को लड़कियों का पढ़ना, आगे बढ़ना पसंद है, लेकिन मुंबई में दलित महिला डॉक्टर पायल तडावी की मौत पर उसकी सारी संवेदना उन तीन सवर्ण महिला डॉक्टरों के साथ थी, जो पायल को आरक्षण वाली कहकर उसका मजाक उड़ाती थीं.

अगर मैं एक ऐसा आंकड़ा पेश करूं कि देखो, 100 में से 98 बड़े, फ़ैसलाकुन पदों पर मर्द बैठे हैं तो औरत होने के नाते वो आहत हो जाती है, होना भी चाहिए. मैं भी होती हूं. लेकिन अगले वाक्य में अगर मैं ये कहूं कि इस 98 में से 90 ऊंची जाति वाले हैं तो उसे मेरिट की याद आती है, काबिलियत की याद आती है.

सामाजिक न्याय की उसकी परिभाषा में अन्याय सिर्फ औरत और मर्द के बीच है. सवर्ण और दलित के बीच नहीं क्योंकि वहां बात सिर्फ मेरिट की है.

सच क्या है? वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता या उतना ही क्यों दिखता है, जितने में हमारा हित है.

देखें वही जिसमें फ़ायदा हो

घर में आने वाला अखबार रोज ऐसी खबरों से पटा रहता है कि दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, दलित लड़की को जिंदा जलाया, दलित को घोड़ी चढ़ने पर पीटा, दलित लड़की का रेप कर उसे पेड़ से जिंदा लटकाया, लेकिन वो देखकर भी नहीं देखते. वो मुंबई और बॉस्टन में बैठे हैं और गांव में उनका खेत गरीब दलित किसान जोत रहा है. उसकी मेहनत से उगा अन्न वो खाते तो हैं, लेकिन उसकी थाली अब भी अलग रखी हुई है.

और उन्हें ही सबसे ज्यादा दिक्कत है हाथरस वाली लड़की को "दलित लड़की" कहे जाने से.

वो अपनी बेटी के लिए आज भी अपनी जाति में वर ढूंढ रहे हैं. उन्होंने फेसबुक पर ब्राम्हण एकता मंच और क्षत्रिय शक्ति संगठन टाइप चार पन्ने भी लाइक कर रखे हैं और ये मानने को भी तैयार नहीं कि समाज का एक बड़ा सबका सदियों से गरीब, वंचित और सताया हुआ है.

उसे ज्ञान, शिक्षा, नौकरी से वंचित रखा गया है. उसने पीढ़ियों से सिर्फ आपकी गुलामी की है, आपकी लात खाई है. अब जब वो थोड़ा सिर उठा रहा है, पलटकर जवाब दे रहा है, पढ़ने जा रहा है, नौकरी कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, पक्का घर बनवा रहा है तो आप कह तो नहीं रहे, लेकिन आपको चुभ बहुत रहा है.

और ये वो चुभन ही है, जो हाथरस में, बदायूं में, उन्नाव में, खैरलांजी में, राजस्थान में, गुजरात के उना में, बलरामपुर में आए दिन दिख रही है.

जिस दिन हाथरस गैंगरेप की शिकार लड़की की मौत हुई, उसी दिन जारी किया था एनसीआरबी ने साल 2019 का डेटा, जो बता रहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल औरतों के साथ होने वाली हिंसा में 7.3 फीसदी का इजाफा हुआ है और इतना ही इजाफा दलितों के साथ होने वाली हिंसा में भी हुआ है. दोनों में ही उत्तर प्रदेश नंबर वन है.

दलित औरत होना दोगुनी सज़ा

पिटती तो मेरे घर की औरतें भी हैं, लेकिन दलित औरत ज्यादा पिटती है. वो अपने पति से भी पिटती है, दूसरे मर्दों से भी पिटती है. वो औरत होने के कारण पिटती है. वो दलित होने के कारण पिटती है. वो औरत होने के नाते तो कमजोर है ही. लेकिन वो दलित औरत होने के नाते और कमजोर है. गरीब दलित औरत हुई तो और भी कमजोर.

मर्द के साथ सिर्फ जाति जुड़ी है. औरत के साथ जाति और जेंडर दोनों.

दलितों को हिकारत से देखना, गाली देकर बात करना, उनका बर्तन अलग रखना, उन्हें अपने हैंडपंप और कुएं से पानी न भरने देना तो रोज़मर्रा की बात है. हमारी औरतें भी उनकी औरतों को उतनी ही हिकारत से देखती हैं. ननिहाल के गांव में एक कहारिन आती थी पानी भरने. एक दिन वो अपनी बहू के साथ आई. बहू दो दिन पहले ही ब्याहकर आई थी.

मैंने घर की महिलाओं से पूछा, 'ये बहू ऐसे बिना घूंघट चली आई' क्योंकि मैंने अपने घर की बहुओं को तो कभी घर के दरवाज़े तक जाते भी नहीं देखा था. वो बोली, 'अरे वो नीच जात है. उसके यहां बहुओं की इज्जत थोड़े न होती है.' ये कहते हुए वो अपने इज्जतदार होने पर इतराईं. हालांकि चार दिन बाद ही उस इज्जतदार बहू को पति ने चप्पलों से पीटा क्योंकि उसने भात गीला कर दिया था.

पंडिताई की इज्जत तो उसके भी पास थी, लेकिन औरत होने की बेइज्जती साथ-साथ चलती थी. वो कौन सी चुने और कौन सी छोड़ दे?

मान लेने पर कुछ करना होगा

1995 में शेखर कपूर ने करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "बैंडिट क्वीन फ़िल्म से मिडिल क्लास को इसलिए आपत्ति थी क्योंकि उसने एक ऐसे सच को अचानक उनके सामने उघाड़कर रख दिया था, जिससे आंखें मूंदे वो रेत में सिर धंसाए बैठे थे. उन्हें इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही थी".

घाव को ढंक दो. मानो ही नहीं कि वो है तो सब ठीक. मान लो तो दवा लगानी होगी. इलाज करना होगा. घाव को भरना होगा.

अगर आप स्वीकार लें कि जाति आधारित भेदभाव आपके समाज का, आपके घर का, आपके परिवार, आपके माता-पिता का सच है तो अगला सवाल तो ये होगा कि उस सच को बदलने लिए आपने किया क्या. न मानने में सुविधा है. आराम है. मान लेने में दुख. किसी और का न सही, अपनी आत्मा का सामना तो सबको करना ही पड़ता है.

लेकिन आपके मानने, न मानने से सच बदल नहीं जाता. ढंका हुआ घाव नासूर बन जाता है. गैंग्रीन हो जाता है. फिर पांव काटने पड़ते हैं. जब तक हम नकारते रहेंगे, हाथरस, बदायूं, उन्नाव, भटेरी होते रहेंगे. जब मान लेंगे तो शायद ठीक करने की ओर दो-एक कदम बढ़ाएँ.

समाज की सत्ता और शक्ति की सत्ता

इसमें कोई शक नहीं कि हमारा समाज महिलाओं और दलितों, दोनों के साथ होने वाले अत्याचार का एक तरह से अभ्यस्त है, यह उसे चौंकाता, झकझोरता या आहत नहीं करता है.

यहाँ तक कि महिलाओं और दलितों का एक बड़ा तबका अपने साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार की शिकायत करने को निरर्थक मानने लगा है. ऐसा यूँ ही नहीं हुआ है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मामूल है कि समाज और शासन दोनों में से किसी को इन अत्याचारों पर ख़ास एतराज़ नहीं है.

हमारी पुलिस, प्रशासन और सत्ता व्यवस्था में लोग इसी समाज से आते हैं. ऊँचे पदों पर बैठे ज़्यादातर सवर्ण लोग ज़ाहिर है समाज में ऐसे बदलाव के हामी नहीं हो सकते, जो सदियों के चले आ रहे उनके ग़ैर-मुनासिब रुतबे को कम करता हो.

गाँव-क़स्बे में जहाँ हर किसी को एक-दूसरे की जाति के बारे में मालूम है, वहाँ एक दलित लड़की सबसे आसान शिकार है क्योंकि गाँव के टोले से लेकर राज्य में सत्ता के शीर्ष तक एक ऐसी संरचना मौजूद है, जो दलितों के शिकायत करने को भी सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी मानती है और 'इस गड़बड़ी' यानी शिकायत करने वालों को 'ठीक करने' पर तत्पर रहती है.

किसी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वह दलित उत्पीड़न के मामलों में संवेदनशीलता दिखाए. साथ ही उनमें एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप लगने की चिंता भी होती है, लेकिन यह आम बात है कि जातीय उत्पीड़न के मामले में कोई पुलिसवाला दलितों के लिए "वे लोग", "उनकी बस्ती", "उन लोगों" जैसे संबोधन इस्तेमाल करता है.

मर्द औरत के बीच की ग़ैर-बराबरी और उसके ऊपर से दलित-सवर्ण के बीच की ग़ैर-बराबरी, ये दोनों मिलकर ऐसे हालात पैदा करते हैं, ऐसी बेबसी पैदा करते हैं, जिसका ज़िक्र न करना बेईमानी के अलावा कुछ और नहीं होगा.

ज्यादातर लोगों ने दलितों के साथ किसी-न-किसी रूप में अत्याचार होते देखा है, लेकिन उन्होंने बड़ी सुविधा से उन स्मृतियों को अपने मानस से मिटा दिया है.

वो ट्विटर पर कंगना के साथ खड़े हैं. कहते हैं, "जाति खत्म हो गई." हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो महानगरों में बैठकर इन दिनों ट्वीट करने लगे हैं कि कैसे वर्ण व्यवस्था एक सोशल ऑर्डर है और सोशल ऑर्डर का होना कितना जरूरी है.(BBCNEWS)