विचार / लेख

अणु शक्ति सिंह

अनुभव से सोचने-प्रतिक्रिया देने का अंदाज बदलता है। बहुत दिन नहीं हुए जब मैं औरतों को उनकी किसी आस्था/कंडीशनिंग/परम्परा को जस्टिफाई करते देखती थी तो खीझ जाती थी।

पढ़ी-लिखी औरतों से मेरी उम्मीद हमेशा थोड़ी अधिक रही है। पढऩे-लिखने का मूल अर्थ ही पीटी जा रही परिपाटी को बदलना है। नई हिम्मत लाना हैज् पर क्या यह हिम्मत इतनी आसान और सहज उपलब्ध चीज है? जवाब है ‘नहीं’!

मैं अपनी जिंदगी खास तरीके से जीती हूँ। मेरे अपने उतार-चढ़ाव रहे हैं पर क्या कोई हिम्मत वाला तब ही होगा जब मेरे अंदाज से जिंदगी जियेगा? इसका भी उत्तर है, ‘नहीं’!

मर्दों के दबदबे वाले समाज ने औरतों से बहुत सारी चीजें छीनी हैं। सबसे पहली दो चीजें जो औरतों ने खोई वे हिम्मत और आत्म-विश्वास थीं। इन दोनों चीजों का खोना उम्मीद का बदल जाना भी था।

उनसे हिम्मत और आत्मविश्वास लेकर उन्हें परंपरा की थाती थमा दी गई। औरत यह करेगी तो परम्परा चलेगी। मर्द इन परंपराओं में एक्स्ट्रा की तरह रहे। उनसे हो पा रहा है तो करें, नहीं तो औरतें कर ही लेंगी।

होते-होते वे परम्परा/रिवाज उन औरतों की उम्मीद वाली जगह स्थापित हो गये। आस्था भी वहीं रही। वह कुछ व्रत करती है तो बेटे जिएँगे। कोई उपवास रखती है कि पति की उम्र लंबी रहे।

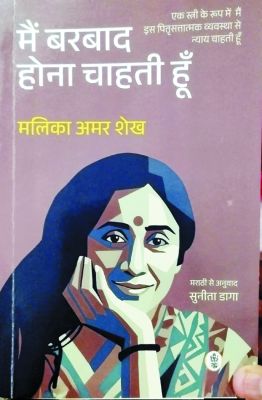

पितृ-सत्ता ने यही तो किया। औरतों का अपना वजूद खत्म कर दिया। उसकी मुक्ति की चाबी पति/पुत्र के हाथों में थमा दी और उम्मीद व्रत-उपवास में कि ये दोनों न सही ईश्वर तो सुनेगा।

रिवाज और पूजा-पाठ उनकी आखिरी उम्मीद रहे। मैंने सबसे दुखी स्त्रियों को सबसे अधिक व्रत रखते देखा है जैसे व्रत न हो, ईश्वर की कृपा की कोई कुञ्जी हो।

कुछ समय पहले तक ऐसी स्त्रियों पर मैं कुढ़ जाती थी। उनसे सीधा कहती कि इन उपवासों का कोई फायदा नहीं। उनमें कई सिटपिटा जातीं। कुछ मुझे बेवकूफ कह डाँट दिया करतीं।

धीरे-धीरे मैंने अपने पाँव उनकी चप्पलों में रखनी शुरू की। एहसास हुआ कि उनकी चप्पलों का तला मेरे जूतों जितना साबुत नहीं। उतना नर्म भी नहीं। जमीन पर चलते हुए उनके पाँव ठीक रहें इसलिए जरूरी है कि पहले उनके फटे जूतों और चप्पलों की मरम्मत हो। उनके पाँव के घाव साफ हों।

उनकी तरह से चीजों को सोचा जाए। समझा जाए। उन्हें उनके ‘स्व’ का भान करवाया जाए। धीरे-धीरे।

वह जो दु:ख में भी पति के लिए उपवास रखती हुई स्त्री है उससे अगर हौले से कहा जाए कि यह तीन चीजें तुम पति के लिए कर लेना, पर एक चीज अपने लिए कर लो कि खाना वक्त पर और अपनी पसंद का खाना तो वह किसी भी बात को अधिक गौर से सुनेगी। उससे हठात् या बलात् कहा जाए कि तुम जो यह कर रही हो कुछ और नहीं बेवकूफी है। पितृसत्ता का षडय़ंत्र है तो वह मेरी बात सुनने से पहले ही उखड़ जाएगी।

बात होगी नहीं तो बनेगी कैसे। मेरा कई सालों का अनुभव डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का है। वह दुनिया जो लोगों के जीवन को लगातार बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। समाज से अंधविश्वास हटाने में जुटा हुआ है। उनकी एक बात देखी है मैंने और चूँकि उनके कैंपेन के लिए लिखती रही हूँ, यह समझ पाई हूँ कि वे अधिकतम सहृदयता से काम करते हैं। लोगों के साथ मिल-जुलकर उनकी भावनाओं को समझते हुए छोटे-छोटे बदलाव लाते हैं।

छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तनों की भूमिका होते हैं। यह सहृदयता से ही सम्भव हुआ है कि भारत के पिछड़े इलाकों में माँओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाने लगा।

आरोपित करने से जवाब केवल अदालतों में मिलते हैं। पहले से बंद समाज इसके बाद अपने दरवाज़े और बंद कर लेता है। कोई तरीका नहीं बचता है।

वहाँ जरूरत उंगली दिखाकर दोष बताने की नहीं है। हाथ पकडक़र बाहर बाहर निकाल लाने की है। उनके मन को समझते हुए उन्हें बारगेन करना सिखाने की है। अपने बेहतर भविष्य के लिए रास्ता खोजने की है।

हर क्रांति तोड़-फोडक़र नहीं होती। कुछ क्रांतियाँ हौले से मूल में चीजों को बदलते हुए हो जाती हैं। बात जब भी समाज के उस तबके की औरतों की हो जिनकी जिंदगी परिवार में भी तय कर दी गई है, सजग औरतों को हद से अधिक सहृदय होना होगा।

सहृदय तो उनके लिए भी होना ही होगा, जिनके बैरियर पढऩे-लिखने के बाद भी नहीं टूटे और आस्था वाली कंडीशनिंग बरकरार है। यह समझना जरूरी है कि परिवार और समाज की जकड़ में कई बार वे भी बारगेन करती हैं।

उन्हें समझकर उनका साथ दिया जाए तो शायद वह स्थिति धीरे-धीरे जगह लेने लग जाए जिनमें उत्सव का अर्थ ‘भूखा रहना’ नहीं होगा। और औरतें पति-बेटों को धता बताकर अपने आप को आगे रखने लग जाएँ।