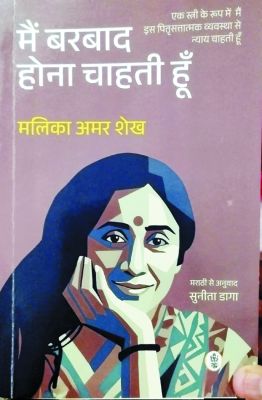

विचार / लेख

-रति सक्सेना

साठ के दशक की बात होगी, उन दिनों फिल्में देखना पारिवारिक उत्सव होता था। मध्यम वर्ग के परिवार शान से बालकनी में बैठते, और शरणार्थियों द्वारा बनाये गये चावल के खींचे चबाते फिल्मों का लुत्फ लेते थे। वह पॉपकॉर्न का जमाना नहीं था, लेकिन फिल्म के बैकग्राउन्ड में खर्र-खर्र ध्वनि का फिल्म से कोई खास संबंध होता होगा।

मेरे घर के सामने ही पोलोविक्टरी सिनेमा था, हमें शो छूटने शुरू होने के वक्त की भीड़ का उल्लास खूब सुनाई देता था। सिनेमा एक नशा था उन दिनों। पिता का कठोर शासन हमें फिल्में देखने नहीं देता था। कभी कभार साल में एक बार पिता बाक्स बुक करा कर ले जाते तो भी उनकी भृकुटियां देख कर मज़ा आधा रह जाता था।

लेकिन हर चाहने वाला अपना मजा खोज ही लेता। क्लास में कुछ लड़कियां थीं, जिनके पिता दोस्त से पिता होते थे, और वे हर दूसरी फिल्म दिखा ही देते थे। फिर ये लड़कियां क्लास में आकर with voice veriation फिल्म की कथा सुनाया करती थीं। डायलाग बकायदा बोला जाता, यह काम आधी छुट्टी में होता, क्यों कि पूरी छुट्टी में तो बस्ता लेकर घर निकलना होता था।

कभी कभी एक फिल्म का वाचन महीने भर चलता था, जब तक कि वह लडक़ी दूसरी फिल्म न देख ले। इस तरह वह लडक़ी उस वक्त के लिए क्लास की हीरो बन जाती। कभी कभी कहानी सुनने वाली लड़कियां दूसरी लड़कियो को सुनाने लगती, इस तरह एक ही फिल्म के कई रूप बन जाते।

फिल्में हमेशा से लोगों के मन में एक चमत्कारिक आसमान रहा है़।

आज तो कहानी सुनाना क्या बोलने का ही अवकाश नहीं, तो कुछ लोग अपनी दीवारों पर कुछ विचार लिखते हैं, लेकिन अब असली वाले समीक्षक होते हैं न, उन्हें नागवार गुजरता है। क्या भइया, यह हमारा क्षेत्र है, हमें बोलने दो, तुम कौन हो बोलने वाले?

लेकिन किस्सा गोई तो वही है न जिसे लोग दुहराएं, यदि दुहराव न हो तो वह किस्सा कैसे। जन मन यदि अपनी दीवार पर बोलता है तो इतना व्यंग्य क्यों सिद्ध हस्त ज्ञानियों?