विचार/लेख

-ध्रुव गुप्त

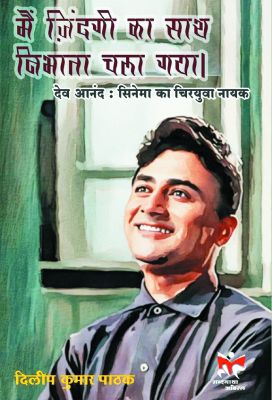

सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक और पत्रकार दिलीप कुमार पाठक की किताब ’मैं जि़ंदगी का साथ निभाता चला गया’ मेरे हाथों में है। हिन्दी सिनेमा के पहले तीन महानायकों में एक देव आनंद के जीवन, कृतित्व और व्यक्तित्व के जाने अनजाने पहलुओं को समेटे यह किताब संभवत: उनके बारे में पहली समग्र किताब है। देव साहब ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनके जीवनकाल में ही उनका एक-एक अंदाज़ , उनकी एक एक अदा किंवदंती बनी। उनकी चाल, उनका पहनावा और उनके बालों का स्टाइल उस दौर के युवाओं के क्रेज थे। असंख्य युवतियों के क्रश तो वे थे ही। यह अजीब है कि इस हरदिलअज़ीज़ अभिनेता के सिनेमा में अविस्मरणीय योगदान और देश के आम आदमी तक उसे पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने की कोशिशें बहुत कम हुई हैं। उनकी अपनी आत्मकथा ’रोमांसिंग विद लाइफ’ के अलावा मेरी नजरों से ऐसी कोई किताब नहीं गुजरी। दिलीप कुमार पाठक की यह किताब उस कमी को पूरी करती दिखती है। इसमें देव साहब के जीवन, उनके संघर्षों, उनकी अभिनय और निदेशकीय क्षमताओं के मूल्यांकन के साथ अपने समकालीन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ उनके रिश्तों, सुरैया के साथ उनके अधूरे प्रेम, कल्पना कार्तिक के साथ उनके दांपत्य जीवन, उनकी इश्कबाजी के कई किस्सों, जीवन और काम के प्रति उनके समर्पण, उनकी अशेष ऊर्जा और जिंदादिली, उनके व्यक्तिगत जीवन के विरोधाभासों और उनकी राजनीतिक सोच का भी लेखाजोखा है। एक तरह से देव साहब का सम्पूर्ण जीवन इस किताब के पन्नों में सिमट आया है। लेखक की बात कहने की कला और प्रवाहपूर्ण भाषा पाठक की दिलचस्पी किताब में अंत तक बनाए रखती है। मेरा सौभाग्य है कि लेखक ने इस किताब की भूमिका लिखने का अवसर मुझे दिया।

-सैयद मोजिज इमाम

गायत्री देवी चाहती हैं कि उनके पति इसराइल से वापस भारत आ जाएं

ईरान और इसराइल के बीच करीब 10 दिनों से हमले जारी है।

बीते शुक्रवार को इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और अन्य सैन्य केंद्रों को निशाना बनाकर हमला शुरू किया था।

इसके बाद ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इन हमलों में दोनों देशों ने एक-दूसरे को नुक़सान पहुंचाया है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। फि़लहाल दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।

ईरान ने इसराइल के तेल अवीव और हाइफ़ा पोर्ट पर भी मिसाइलें दागी हैं।

इसराइल और ईरान में भारतीय

ईरान और इसराइल दोनों देशों में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं।

भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ‘ऑपरेशन सिंधु’ शुरू किया है।

ईरान-इसराइल संघर्ष की वजह से फि़लहाल हवाई मार्ग बंद है। इसलिए ईरान से आर्मीनिया के रास्ते भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है।

इसराइल में रह रहे भारतीय कामगारों के परिवार वाले ज़्यादा परेशान नजऱ आ रहे हैं।

इसराइल में कऱीब 18 हज़ार भारतीय हैं। इनमें 6,694 कामगार हैं, जो अलग-अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं।

इन कामगारों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों के लोग हैं।

भारत में इन कामगारों के परिवार वाले उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कामगारों के परिवार वाले परेशान हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें किसी तरह वापस लाए।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत में इसराइल के राजदूत रेव्यून अजार ने कहा, ‘हम लोग विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में हैं। जब भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने की बात आएगी, तो हम पूरा सहयोग करेंगे। जो राजनयिक और विदेशी नागरिक जाना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह मदद दी जाएगी। हालांकि, सिर्फ सडक़ और समुद्री मार्ग का विकल्प उपलब्ध है।’

घर वालों का क्या कहना है?

उत्तर प्रदेश के बहराइच जि़ले की मिहींपुरवा तहसील के कऱीब 150 लोग इसराइल में कामकाज के सिलसिले में रह रहे हैं।

यहीं के अडग़ोड़वा गांव के 42 साल के अरविंद कुमार पिछले एक साल से इसराइल के तेल अवीव में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे हैं।

उनके पिता स्कूल में शिक्षक हैं। उनकी पत्नी गांव में हैं और उनके तीन बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ताजा हालात के बाद उनके परिजन परेशान हैं।

अरविंद के पिता रामानंद ने बीबीसी से कहा, ‘16 अप्रैल 2024 को वह इसराइल गए थे। बुधवार सुबह 9 बजे उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वे लोग बंकर में हैं और बीच-बीच में काम पर जाते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हम लोग डरे हुए हैं। वहां हवाई मार्ग बंद है। हम चाहते हैं कि वे जल्दी घर वापस आ जाएं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनसे कुछ दूरी पर बम गिरा है।’

अरविंद की पत्नी ममता ने बताया, ‘हमें कहा है कि माहौल सही नहीं है। उन्होंने बम को गिरते हुए देखा है। जब अलार्म बजता है, तो बंकर में चले जाते हैं। हम लोग डरे हुए हैं और चाहते हैं कि वे जल्दी वापस आ जाएं।’

श्रवण कुमार मदेशिया यहां के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। उन्होंने बताया, ‘इसराइल जाने के लिए कऱीब 250 लोगों ने फ़ॉर्म भरा था। लेकिन ब्लॉक के 100 से ज़्यादा लोग इस समय इसराइल में हैं।’

उन्होंने बताया कि इलाक़े के ज़्यादातर लोग इसराइल में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं।

बहराइच की गायत्री देवी के पति अर्जुन कुमार भी इसराइल में हैं।

बीबीसी से बातचीत में गायत्री देवी ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि वे वापस आ जाएं, क्योंकि बात करने पर उन्होंने कहा था कि हालात ठीक नहीं हैं। हालांकि उन्होंने बताया है कि वे सुरक्षित हैं और काम कर रहे हैं।’

इसी तरह उत्तर प्रदेश के ही बाराबंकी जि़ले के सालेहनगर गांव के कई लोग इसराइल में हैं। इनमें ज़्यादातर लोग मज़दूरी का काम करते हैं।

यहां के उमेश सिंह के भाई दिनेश सिंह इसराइल में हैं।

उमेश का कहना है, ‘मेरे भाई ने बताया है कि इससे पहले यहां के हालात इतने खऱाब नहीं थे। लेकिन अब ख़तरा बढ़ गया है। बंकर में भी रात भर जागते हुए बिताना पड़ रहा है।’

-केदार सिरोही

भारतीय राजनीति में दिग्विजय सिंह एक ऐसा नाम है, जो हमेशा सक्रिय और मुखर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 1993 से 2003 तक उनके कार्यकाल के बाद भी, वे राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता आज भी उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, और उनकी स्वीकार्यता इतनी व्यापक है कि उनके यहाँ सत्ताधारी दल के नेताओं की अपेक्षा अधिक लोग जुटते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा भाजपा के निशाने पर रहते हैं। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल सामाजिक सुधार, ग्रामीण सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक नवाचारों का दौर रहा है। यह वह दौर था जब भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, और राज्यों को वैश्विक बदलावों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती थी।

दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को 'बीमारू' राज्य की छवि से बाहर निकालने का साहसिक प्रयास किया। हालाँकि, राजनीतिक साजिशों, प्राकृतिक आपदाओं और मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ बँटवारे के कारण वित्तीय और बुनियादी ढाँचे की कृत्रिम कमियाँ गिनाई गईं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हुई। लेकिन आज 20 साल बाद उनके योगदान की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बँटवारा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जो दिग्विजय सिंह के कुशल नेतृत्व को दर्शाता है। दिग्विजय सिंह का दस वर्ष का कार्यकाल पूरे देश में एक अनोखा उदाहरण है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा।

बीमारू का सच और दिग्विजय के सामने चुनौती

1980 के दशक में अर्थशास्त्री अशोक मित्रा ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' का दर्जा दिया था, जो दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बनने से 13 साल पहले की बात है। उस समय 1977 से 1980 तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, और कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे। 1980 से 1993 तक कांग्रेस के अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और श्यामाचरण शुक्ल भी मुख्यमंत्री रहे। 1993 में जब दिग्विजय सिंह ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने 'बीमारू' राज्य का टैग हटाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया।

2003 के विधानसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने दिग्विजय सिंह को 'श्रीमान बंटाधार' कहकर प्रचारित किया। बिजली संकट, खराब सड़कें और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उछाला गया। कुछ कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी ने भी सवाल उठाए। लेकिन इसका मूल कारण राजनीतिक साजिशें, प्राकृतिक आपदाएँ और बँटवारे से उत्पन्न वित्तीय संकट था। दिग्विजय सिंह ने इनका डटकर मुकाबला किया और अपनी नीतियों पर अडिग रहे। उनकी यह दृढ़ता अभिमन्यु जैसी थी, जो चक्रव्यूह में घिरकर भी लड़ता रहा।

प्रगति के साथ चुनौतियाँ

* 1993 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 40% कम थी (₹1,500 बनाम ₹2,500)। साक्षरता दर 27.1% थी, और राज्य का कर्ज ₹9,000 करोड़ था।

* दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में राज्य का बजट ₹8,000 करोड़ से बढ़कर ₹24,000 करोड़ हुआ, जिसमें 60% से अधिक विकास कार्यों पर खर्च हुआ।

* कृषि विकास दर 3.5% प्रति वर्ष रही, जो राष्ट्रीय औसत (2.5%) से अधिक थी।

* सोयाबीन उत्पादन 10 लाख टन से बढ़कर 40 लाख टन हुआ, जिसने मध्य प्रदेश को 'सोयाबीन की राजधानी' बनाया।

केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान मध्य प्रदेश के साथ पक्षपात के आरोप लगते रहे। योजना आयोग के आँकड़े भी बताते हैं कि नवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश को प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय औसत से 20% कम मिली। बँटवारे के कारण मध्य प्रदेश का 30% हिस्सा, कई बिजली परियोजनाएँ और औद्योगिक इकाइयाँ छत्तीसगढ़ को चली गईं, जिससे 35% राजस्व की कमी हुई। केंद्र ने संसाधनों का बँटवारा सही नहीं किया, और मध्य प्रदेश को बिजली खरीदनी पड़ी। सूखे और बँटवारे के कारण प्रशासनिक खर्च बढ़ा, और गैर-योजनागत खर्च (वेतन, पेंशन, ब्याज) में तेजी आई। केंद्र से मिलने वाला राजस्व (30-35%) समय पर नहीं मिला, जिससे 2000-03 के बीच विकास व्यय 15% कम हुआ।

सामाजिक सुधार: ग्रामीण सशक्तिकरण का मॉडल

दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा योगदान सामाजिक और ग्रामीण सशक्तिकरण में रहा। उनका कार्यकाल स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिए एक निर्णायक मोड़ था। मध्यप्रदेश वह पहला राज्य बना जिसने 73वें संविधान संशोधन को ज़मीनी हकीकत में बदला। ग्राम सभाओं को महज़ औपचारिकता मानने की बजाय, उन्हें निर्णय लेने की ताकत दी गई। यह मॉडल इतना प्रभावी रहा कि बाद में इसे दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार ने भी अपनाया। दिग्विजय सिंह ने सत्ता का केंद्रीकरण तोड़ा और योजनाओं की निगरानी खुद जनता के हाथ में सौंपने का साहस दिखाया जो भारत में शासन की पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी।

दिग्विजय सिंह का विकास मॉडल केवल सड़कों और भवनों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को भी उतनी ही प्राथमिकता दी। 'राजीव गांधी शिक्षा मिशन' जैसी पहलें दूरदराज़ के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में बाल शिक्षा के अधिकार को हकीकत बनाने की कोशिश थीं। उन्होंने महिलाओं के लिए स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की नींव रखी। यह वह दौर था जब राज्य की राजनीति में सामाजिक सरोकारों को सिर्फ भाषणों का हिस्सा नहीं, बल्कि बजट और योजनाओं में जगह मिलने लगी थी।

शिक्षा गारंटी योजना (EGS): ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 90 दिनों के भीतर स्कूल खोले गए। 26,000 नए प्राथमिक स्कूल खुले। साक्षरता दर 43.5% (1993) से 63.7% (2003) हो गई। महिला साक्षरता में 21% की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत (14%) से कहीं अधिक थी। यूनेस्को ने इस मॉडल की सराहना की।

पंचायती राज: 52,000 ग्राम सभाएँ स्थापित हुईं। पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले। 33% महिला आरक्षण से 1 लाख से अधिक महिलाएँ नेतृत्व में आईं। 'जिला सरकार' मॉडल से जिलों को स्वतंत्र बजट और निर्णय लेने की शक्ति मिली।

जल संरक्षण: जलाभिषेक अभियान और राजीव गांधी वाटरशेड मिशन के माध्यम से 3.5 लाख जल संरचनाएँ बनीं, जिससे 6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई। भूजल स्तर में सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।

कृषि सुधार: मंडियों में बिचौलियों की भूमिका कम हुई, नगद भुगतान की व्यवस्था हुई, और अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया गया। 2001-02 में सूखे के कारण खरीफ उत्पादन 15-25% गिरा। केंद्र से ₹1,200 करोड़ की माँग के बावजूद केवल ₹400 करोड़ मिले। फिर भी, कृषि विकास दर 3.5% रही।

-उज्जवल दीपक

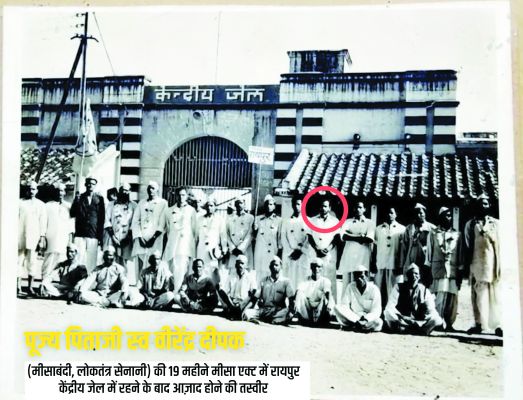

इस तस्वीर को ध्यान से देखिए । रायपुर, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय जेल के बाहर मीसा एक्ट के तहत बंदी किए गए लोकतंत्र सेनानियों की । 19 महीने जेल में एक कष्ट भरा वक्त गुजारने के बाद मई 1977 में रिहा होने की तस्वीर है ये ।

तस्वीर में प्रमुख रूप से जनसंघ से प्रांत के बड़े नेतागणों में स्व.बाबू पंडरी राव जी कृदत्त, स्व.पंडित हनुमान प्रसाद जी मिश्रा, स्व. शारदा प्रसाद जी शर्मा, स्व. सोम प्रकाश जी गिरी, स्व.जयंती लाल जी गाँधी, स्व. वि_ल राव म्हस्के (दीपक म्हस्के जी के पिताजी ) और हमारे पिता स्व. वीरेंद्र दीपक उपस्थित हैं।

तो हुआ ये था की 1975 में हमारे पिताजी और माताजी का रिश्ता तय हो चुका था । नानाजी सरकारी शिक्षक थे. माताजी उस समय कॉलेज में थीं। पिताजी महासमुंद / राजिम क्षेत्र में छात्र आंदोलन में सक्रिय थे और पत्रकारिता की शुरुआत भी कर रहे थे।

नाना जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के परिवार की प्रतिष्ठा देखकर शादी तय की थी और जल्द ही समारोह होने की उम्मीद थी । आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए देश में आपातकाल लगवा दिया । पिता जी क्रांतिकारी देशभक्त थे और वो भी कूद पड़े लोकतंत्र की रक्षा करने। आंदोलन, विद्रोह और उनकी लेखनी ने सरकार के कान खड़े किए और 25 अक्टूबर 1975 को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया ।

उस समय पिता जी की उम्र केवल 26 वर्ष थी। घरवालों को इस गिरफ़्तारी की ख़बर बाद में पता चली । नानाजी को थोड़े अंतराल में पता चल ही गया था । मध्यमवर्गीय ब्राह्मण, सरकारी शिक्षक के लिए होने वाले दामाद का जेल जाना बहुत बड़ी बात थी । दूसरी बड़ी बात थी की जुर्म का पता ही नहीं था । पता नहीं कौन से कानून में उनको गिरफ्तार किया गया था । पता ही नहीं चल पा रहा था

कुछ दिनों तक यह असमंजस ही चलता रहा।

आखिरकार नाना जी ने सबसे सलाह मशवरा कर ये फैसला किया की अब ये शादी नहीं होगी।

-घनाराम साहू, सहा.प्राध्यापक, रायपुर

25 जून 1975 को समाजवादी नेता एवं सांसद मधु लिमये छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे। वे छत्तीसगढ़ के समाजवादी आंदोलनकारियों को संगठित कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन से जोडऩा चाहते थे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के समाजवादी कार्यकर्ता किसानों से जबरन लेवी वसूली के विरुद्ध आंदोलित थे।

किसान फरवरी के प्रथम सप्ताह से आरंग में गिरफ्तारी दे रहे थे, लेकिन 13 फरवरी 1975 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्व. विद्याचरण शुक्ल के आरंग पहुंचने और किसानों से अनुचित व्यवहार के कारण किसान उग्र हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसान नेता स्व. जीवन लाल साव पर गोलियां चलाई गईं और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में महासमुंद के तत्कालीन विधायक स्व. पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ बंद की घोषणा की। बंद पूरे राज्य में अभूतपूर्व रूप से सफल रहा और स्व. कौशिक सहित अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सभी बंदी नेताओं को दो-तीन दिनों में क्रमश: रिहा कर दिया गया, किंतु किसान नेता स्व. जीवन लाल साव पर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीसा) लगाकर उन्हें जेल में निरुद्ध कर दिया गया। इस प्रकार वे मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के प्रथम मीसा बंदी बन गए। वे 7 जून 1975 को कोर्ट के आदेश से रिहा हुए।

रिहाई के बाद स्व. साव किसानों को संगठित करने के अभियान में जुट गए थे। सांसद मधु लिमये 25 जून को बिलासपुर में बैठक ले रहे थे और 26 जून को प्रात: रायपुर पहुंचे, लेकिन तब तक 25 जून की मध्यरात्रि से देश में आपातकाल घोषित हो चुका था। वे आजाद चौक स्थित कुर्मी बोर्डिंग में कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए पहुंचे। बैठक के बाद स्व. कमल नारायण शर्मा सहित कुछ समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस समय ईरान में स्वतंत्र जानकारी पाना असंभव है. इस्राएल में सैन्य ठिकानों और तबाही को दिखाने वाले वीडियो को सेंसर किया जा रहा है. पर्यवेक्षकों की चेतावनी है कि इस्राएल में व्यापक संघर्ष की रिपोर्टिंग पर भी अंकुश हैं.

डॉयचे वैले पर जेनिफर होलाइज | योहाना नाज्दी का लिखा-

डॉयचे वैले पर जेनिफर होलाइज | योहाना नाज्दी का लिखा-

इस्राएल और ईरान के बीच युद्ध के दूसरे हफ्ते की शुरुआत से ही संघर्ष के बारे में जानकारी पाना कई मायनों में और अधिक कठिन हो गया है. हुआ यह कि ईरान ने पहले तो इंटरनेट की स्पीड को कम किया और फिर आगे चलकर अपना इंटरनेट ही बंद कर दिया.

ईरान की सरकार ने दावा किया कि इस्राएली ड्रोन सिम कार्ड इंटरनेट कनेक्शन के जरिए काम कर रहे थे और इंटरनेट बंद करना इस्राएल की साइबर युद्ध छेड़ने की क्षमता को सीमित करने के लिए जरूरी था. नतीजतन, ईरान में वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मैसेंजर उपलब्ध नहीं हैं. इसका मतलब है कि ईरानियों को युद्ध, मरने वालों की संख्या, विनाश या हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के बारे में जो भी खबरें मिलती हैं, वे केवल ईरान की सरकार और उसके सरकारी मीडिया से आती हैं.

ईरानी अधिकारियों ने डीडब्ल्यू के पत्रकारों समेत अंतरराष्ट्रीय संवाददाताओं पर भी जमीनी स्तर पर संघर्ष की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जर्मनी में रहने वाले एक ईरानी व्यक्ति ने डीडब्ल्यू को बताया, "मेरी मां ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें बताऊं कि क्या हो रहा है." यह व्यक्ति वीकेंड पर कुछ मिनटों के लिए तेहरान में अपनी मां को फोन कर पाया था. अपने खिलाफ कार्रवाई की आशंका से उसने डीडब्ल्यू से अपना नाम प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा है. वह कहते हैं, "उन्हें (मां को) इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि तेहरान के किस हिस्से पर हमला हुआ है."

उधर इस्राएल के भीतर चल रहे संघर्ष के बारे में भी न्यूज पाना संभव तो है, लेकिन पिछले हफ्ते इस्राएली सेंसर गाइडलाइंस को अपडेट कर नियमों को और सख्त करने पर चर्चा हुई. ये गाइडलाइंस स्थानीय पत्रकारों और अंतरराष्ट्रीय संवाददाताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं. जाहिर है कि नए नियम डीडब्ल्यू के येरुशलम स्टूडियो की प्रमुख तानिया क्रेमर पर भी असर डालते हैं. उन्होंने येरुशलम से बताया, "अब तक, सैन्य प्रतिष्ठानों या सैनिकों के किसी भी फुटेज को प्रकाशित करने से पहले मिलिट्री सेंसर से पास कराना होता था."

उन्होंने बताया कि आम तौर पर सेंसर ऑफिस वीडियो को काफी जल्दी रिलीज कर देता है लेकिन "सैनिकों के चेहरे को धुंधला करना पड़ता था." इस हफ्ते से नियमों में बदलाव किया गया है. क्रेमर ने कहा, "अब ऐसा लगता है कि हमें मिसाइलों के गिरने की लाइव लोकेशन दिखाने की अनुमति नहीं है."

इस्राएली समाचार पत्र हारेत्ज के अनुसार, इस्राएली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर और संचार मंत्री श्लोमो कारही ने पुलिस को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पुलिस को पत्रकारों को हटाने या गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई है, अगर उन्हें लगे कि मीडिया संगठन किसी जगह का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं.

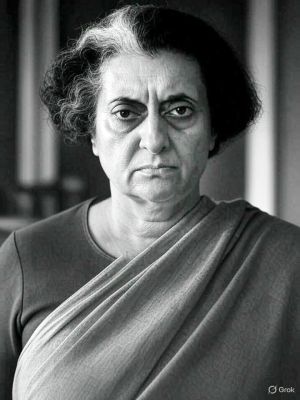

-रेहान फ़ज़ल

अगर इंदिरा गाँधी के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाइकोर्ट का फ़ैसला उस समय आया होता जब उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, यानी बांग्लादेश की लड़ाई के तुरंत बाद, तो माहौल बिल्कुल अलग होता.

लेकिन 1971 के बाद अगले तीन सालों में देश का मूड पूरी तरह से बदल गया था.

बहुत कम लोग इलाहाबाद हाइकोर्ट के फ़ैसले के बाद इंदिरा गाँधी के पक्ष में सार्वजनिक तौर पर खड़े होने के लिए तैयार थे.

एक मशहूर ब्रिटिश पत्रकार जेम्स कैमरन ने टिप्पणी की थी, "ये तो उसी तरह हुआ कि सरकार के प्रमुख को ग़लत जगह गाड़ी पार्क करने के लिए इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाए."

12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गाँधी का चुनाव रद्द कर दिया था.

इलाहाबाद हाइकोर्ट का फ़ैसला आने के तुरंत बाद उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके निवास 1 सफ़दरजंग रोड पहुंचना शुरू हो गए थे लेकिन इंदिरा गाँधी उस समय कुछ ही लोगों की सुन रही थीं.

जाने-माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने अपनी किताब 'इंदिरा गाँधी अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफ़ी' में लिखा था, "12 जून, 1975 को एक समय ऐसा आया जब इंदिरा गाँधी ने इस्तीफ़ा देने का मन बना लिया था. वो अपनी जगह स्वर्ण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रही थीं."

"उनकी सोच थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील स्वीकार होने और उनकी प्रतिष्ठा पुन: स्थापित होने के बाद वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगीं, लेकिन वरिष्ठ मंत्री जगजीवन राम ने ये संकेत देने शुरू कर दिए कि वो इंदिरा के नेतृत्व में तो ख़ुशी से काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उन्होंने अस्थायी रूप से भी स्वर्ण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की सोची तो वो वरिष्ठता के आधार पर अपना दावा पेश करेंगे."

इंदिरा ने इस्तीफ़ा देने का अपना फ़ैसला बदला

इंदिरा गाँधी को ये अंदाज़ा था कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फ़ैसले से पहले त्यागपत्र दे देती हैं तो इसका जनता पर अच्छा असर पड़ेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाता है तो वो शायद दोबारा सत्ता में भी आ सकती हैं.

इंदिरा गाँधी के सचिव रहे पीएन धर अपनी किताब 'इंदिरा गाँधी, द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी' में लिखते हैं, "अगर विपक्षी नेताओं, ख़ास तौर पर जेपी ने इस्तीफ़े के बारे में फ़ैसला लेने का विचार सिर्फ़ उनके ऊपर छोड़ा होता तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वो शायद इस्तीफ़ा दे ही देतीं. लेकिन वो हालात का फ़ायदा उठाना चाहते थे और दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने इंदिरा गाँधी को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया है."

"अपने सभी सार्वजनिक बयानों में उन्होंने इंदिरा गाँधी को निर्दयतापूर्वक नीचा दिखलाने की कोशिश की. निजी दुश्मनी की इस नुमाइश ने इंदिरा के जुझारूपन को सामने ला दिया और उनके इस फ़ैसले को बल मिला कि उन्हें हर क़ीमत पर ख़ुद का बचाव करना है."

कांग्रेस के बड़े नेता चाहते थे इंदिरा का इस्तीफ़ा

वैसे ऊपरी तौर से कांग्रेस का हर बड़ा नेता इंदिरा के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखा रहा था लेकिन हर एक को ये भी अंदाज़ा था कि प्रधानमंत्री का पद उनकी पहुंच में है.

कूमी कपूर अपनी किताब 'द इमरजेंसी, अ पर्सनल हिस्ट्री' में लिखती हैं, "सार्वजनिक रूप से इंदिरा का समर्थन करने के बावजूद बहुत से कांग्रेसी नेता आपस में फुसफुसाकर कहते थे कि इंदिरा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. ऐसा विचार रखने वालों में शामिल थे जगजीवन राम, कर्ण सिंह. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वेंगल राव और कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अर्स. लेकिन इनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात इंदिरा गाँधी से सीधे कह पाते."

कर्ण सिंह ने इस बारे में ज़रूर परोक्ष रूप से इंदिरा गाँधी को सलाह दी थी.

नीरजा चौधरी अपनी किताब 'हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड' में लिखती हैं कि इंदिरा गाँधी के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे कर्ण सिंह ने उन्हें बताया था उन्होंने इंदिरा गाँधी को इस मामले में सुझाव दिया था.

कर्ण सिंह ने इंदिरा गाँधी से कहा, "अच्छा विचार है कि आप अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद को भेज दीजिए. वो आपका इस्तीफ़ा अस्वीकार कर दें और आप से तब तक अपने पद पर बने रहने के लिए कह दें जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फ़ैसला नहीं आ जाता."

उस समय इंदिरा गाँधी ने इस प्रस्ताव पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी लेकिन कर्ण सिंह ने नीरजा चौधरी को बताया, "मुझे लग गया था कि इंदिरा गाँधी को ये बात पसंद नहीं आई है."

संजय गाँधी थे इंदिरा के इस्तीफ़े के ख़िलाफ़

इंदिरा के छोटे बेटे संजय गाँधी, उनके सहायक निजी सचिव आरके धवन और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल इंदिरा के इस्तीफ़े के ख़िलाफ़ थे.

पुपुल जयकर इंदिरा गाँधी की जीवनी में लिखती हैं, "संजय गाँधी को जब इंदिरा गाँधी की त्यागपत्र देने की मंशा के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अलग कमरे में ले जाकर कहा कि वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे."

"संजय को देवकांत बरुआ के उस सुझाव पर भी बहुत ग़ुस्सा आया कि इंदिरा गाँधी उनका कांग्रेस अध्यक्ष का पद ले लें और बरुआ सुप्रीम कोर्ट में अपील का फ़ैसला आने तक थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाल लें. संजय ने इंदिरा से कहा कि हर कोई निष्ठा का दिखावा भर कर रहा है. दरअसल, हर शख़्स ताक़त के पीछे दौड़ रहा है."

कांग्रेस में इंदिरा का विकल्प ढूंढने पर मंथन

इमरजेंसी घोषित करने के पीछे इंदिरा गाँधी की असुरक्षा की भावना की बहुत बड़ी भूमिका थी.

इसके पीछे इलाहाबाद हाइकोर्ट का फ़ैसला और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की भूमिका तो थी ही, इंदिरा गाँधी को इस बात की भी चिंता थी कि उनकी अपनी पार्टी के लोग पीठ पीछे उनको सत्ता से हटाने का षड्यंत्र कर रहे थे.

कुलदीप नैयर ने अपनी किताब 'द जजमेंट' में लिखा था, "क़रीब सौ से अधिक कांग्रेसी इंदिरा को हटाने की मुहिम में लगे हुए थे. यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े समर्थक होने का दावा करने वाले देवकांत बरुआ, कांग्रेस के नेता चंद्रजीत यादव के घर हुई बैठक में इंदिरा का साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे थे. उस बैठक में मौजूद कुछ कैबिनेट मंत्रियों में इस बारे में एक राय नहीं थी कि उनकी जगह सबसे वरिष्ठ जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाए या 1952 से केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्ण सिंह को."

जहाँ बरुआ और यादव रात को इंदिरा गाँधी के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, युवा नेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर, कृष्णकांत और मोहन धारिया खुलेआम प्रेस और जनता के सामने इंदिरा गाँधी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे.

क्रिस्तोफ़ जाफ़्रलो और प्रतिनव अनिल अपनी किताब 'इंडियाज़ फ़र्स्ट डिक्टेटरशिप, द इमरजेंसी 1975-77' में लिखते हैं, "इन नेताओं का तर्क था कि पार्टी को बचाना प्रधानमंत्री के करियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. फ़रवरी 1976 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ सकती जिसके ख़िलाफ़ जाँच चल रही हो. कृष्णकांत का तो यहाँ तक मानना था कि अगर कांग्रेस इंदिरा गाँधी के रक्षण में सामने आती है तो देश क्रांति की तरफ़ बढ़ जाएगा. वो तो डूबेंगी ही, उनके साथ पार्टी भी डूब जाएगी."

इंदिरा को विपक्ष से ज़्यादा अपनी पार्टी में विद्रोह की चिंता

दूसरी तरफ़, जगजीवन राम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा और कृष्णकांत से लगातार संपर्क में थे. ये दोनों इंदिरा गाँधी के ख़िलाफ़ विद्रोह के समर्थन में थे.

इंदिरा के समर्थक यशवंत राव चव्हाण मोहन धारिया से पार्टी में एकता बनाए रखने की अपील कर रहे थे.

क्रिस्तोफ़ जाफ़्रलो और प्रतिनव अनिल लिखते हैं, "ऐसा लगता है कि 12 से 18 जून के बीच कांग्रेस सांसदों के बीच जगजीवन राम का समर्थन बढ़ता जा रहा था. कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमृत डांगे और कांग्रेस के वामपंथी नेता केडी मालवीय उनके लिए समर्थन जुटाने की मुहिम में कूद पड़े थे."

मशहूर पत्रकार निखिल चक्रवर्ती का मानना था, "इंदिरा गाँधी को अपने दुश्मनों से अधिक अपनी पार्टी वालों की चिंता ज़्यादा सता रही थी."

दूसरा उनके बाहरी विरोधियों को भी लगने लगा था कि इस समय इंदिरा गाँधी से अधिक असुरक्षित कोई नहीं है.

ओरियाना फ़लाची ने न्यू रिपब्लिक के 9 अगस्त, 1975 के अंक में 'मिसेज़ गाँधीज़ अपोज़िशन, मोरारजी देसाई' शीर्षक लेख में मोरारजी देसाई को कहते बताया था, "हमारा इरादा उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर करने का है. इंदिरा गाँधी की वजह से अब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो चला है कि महिलाएं देश का नेतृत्व नहीं कर सकतीं. ये महिला हमारे इस आंदोलन का सामना नहीं कर पाएगी."

इंदिरा और जगजीवन राम के बीच मनमुटाव का पुराना इतिहास

कांग्रेस के युवा नेताओं के पास इंदिरा गाँधी का विरोध करने के निजी कारण थे. तीन महीने पहले इंदिरा गाँधी ने मोहन धारिया को ये सुझाव देने के लिए अपने मंत्रिमंडल से बर्ख़ास्त किया था कि कांग्रेस को जयप्रकाश नारायण से बातचीत करनी चाहिए.

चंद्रशेखर इंदिरा गाँधी के विरोध के बावजूद 1972 में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य बन गए थे.

क्रिस्तोफ़ जाफ़्रलो और प्रतिनव अनिल लिखते हैं, "जगजीवन राम का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गाँधी के पक्ष में फ़ैसला देगा, एक ग़लत आश्वासन था क्योंकि वो ख़ुद प्रधानमंत्री का पद लेने की ताक में थे. ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि इंदिरा और जगजीवन राम में मनमुटाव का पुराना इतिहास रहा था."

इंटेलिजेंस ब्यूरो की परेशान कर देने वाली रिपोर्ट

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंदिरा गाँधी को बताया था कि उन्हें कांग्रेस के 350 सांसदों में सिर्फ़ 191 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है.

इंदिरा गाँधी के सचिव रहे पीएन धर ने शाह आयोग में गवाही देते हुए कहा था कि "इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक आत्म जयराम ने उन्हें बताया था कि बाक़ी 159 सांसद पार्टी के क्षत्रपों के समर्थक हैं.

युवा नेताओं के पास 24 सांसद. यशवंतराव चव्हाण के पास 17, जगजीवन राम के पास 13, ब्रह्मानंद रेड्डी के पास 11, कमलापति त्रिपाठी के पास 8, हेमवती नंदन बहुगुणा के पास 5, डीपी मिश्रा के पास 4 और श्यामाचरण शुक्ला के पास 3 सांसद हैं. इसके अलावा 15 अन्य सांसद निजी, राजनीतिक और अन्य कारणों से उनके विरोधी हैं." (शाह कमीशन पेपर्स,सबजेक्ट फ़ाइल 1, पेज 25-26)

इंदिरा गाँधी दोतरफ़ा संकट से जूझ रही थीं. क्रिस्तोफ़ जाफ़्रलो और प्रतिनव अनिल लिखते हैं, "एक तो उनके पास संसद में संविधान संशोधन के लिए ज़रूरी बहुमत नहीं था. दूसरे इस बात की बहुत संभावना थी कि अगर इंदिरा गाँधी के समर्थकों की संख्या 191 से घटकर 175 या इससे नीचे रह जाती है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस सांसद किसी नैतिक शक्ति वाले अनजान नेता के नेतृत्व में उनका साथ छोड़ सकते हैं."

हवा का रुख़ बदला

लेकिन 18 जून आते-आते हवा इंदिरा के पक्ष में बनना शुरू हो गई थी. इसका कारण ये था कि तब तक चुपचाप तमाशा देख रहे यशवंतराव चव्हाण और स्वर्ण सिंह उनके पक्ष में आ गए थे.

तब तक जगजीवन राम को भी अंदाज़ा लग गया था कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है.

एक तरफ़ तो दिल्ली में ख़ाली होने वाले संभावित स्थान के कई दावेदार थे और दूसरा उनका मुक़ाबला इंदिरा गाँधी से था जो दिल्ली में भले ही कमज़ोर दिखाई देती हों लेकिन पार्टी के संगठन पर उनकी पकड़ कमज़ोर नहीं हुई थी.

-वंदना

हाल ही में बॉलीवुड कलाकार आमिर खान की एक फिल्म रिलीज हुई है जो अपने स्टार कास्ट के लिए चर्चा में है। इस फिल्म में कई न्यूरोडाइवरजेंट कलाकारों ने काम किया है जिनमें डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़्म जैसी स्थितियों वाले कलाकार हैं।

फि़ल्म ‘सितारे ज़मीन पर’ में एक संवाद है जो विकलांगता को लेकर लोगों के नजरिए को भी दर्शाता है। इस संवाद में एक सुनवाई के दौरान जज निर्देश देती हैं कि कोच (आमिर) इंटलेक्चुएली डिसएबल्ड लोगों की बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करें।

जवाब में आमिर ख़ान कहते हैं, ‘मैडम तीन महीनों के लिए पागलों को सिखाऊँगा मैं? और ये क्या बात हुई पागल को पागल मत बोलो?’

वैसे साल भर में बनी कुल हिंदी फिल्मों का नाममात्र हिस्सा ही विकलांग किरदारों पर बनता है- चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो या इंटेलेक्चुअली डिसएबल्ड।

स्पर्श का नसीर-‘हमें मदद चाहिए तरस नहीं’

यहाँ 1980 में सई परांजपे की हिंदी फिल्म ‘स्पर्श’ याद आती है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह देख नहीं सकते। वो एक ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहां वो बच्चे पढ़ाई करते हैं जो देख नहीं सकते।

फिल्म का एक सीन है जहाँ शबाना आज़मी इन बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी दिखाती हैं और कहती हैं, ‘मैं यही चाहूँगी कि बेचारों को ज़्यादा से ज्यादा दे सकूँ।’

ये सुनकर नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं, ‘एक छोटी-सी अर्ज है। एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाएँ उतना अच्छा होगा- बेचारा। हमें मदद चाहिए तरस नहीं। ये मत भूलिए कि अगर आप उन्हें कुछ देंगी तो वो भी आपको बहुत कुछ देंगे। किसी का किसी पर एहसान नहीं। कोई बेचारा नहीं। ठीक?’

जब किसी विकलांग व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा तरस या मदद या बेचारगी से देखा जाता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है, वही अहसास नसीर के चेहरे पर दिखता है।

कोशिश- न सुन, न बोल पाने वालों का प्रेम

कुछ ऐसी ही कोशिश गुलजार ने फिल्म ‘कोशिश’ में की थी।

इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे संजीव कुमार और जया भादुड़ी, दोनों ही सुन और बोल नहीं सकते। किसी भी अन्य दंपती की तरह कैसे वो अपनी दुनिया बसाते हैं, ‘कोशिश’ इसी कोशिश की कहानी है।

फिल्म का एक सीन है जहाँ शादी के बाद रात को दूल्हा और दुल्हन दोनों कमरे में बैठे हैं। संजीव कुमार कागज की एक छोटी-सी चिट निकाल कर जया को देते हैं जिस पर लिखा होता है, ‘मैं तुमसे प्यार करता हूँ।’

दुल्हन के लिबास में सजी जया भी कागज की एक पुडिय़ा लेकर आई हुई होती हैं जिस पर लिखा है, ‘पहली बार जो मैंने (शादी से) इंकार किया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं ख़ुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा पति मिला है।’

न कोई शब्द, न कोई स्पर्श। सिर्फ एक दूसरे के साथ का अहसास। शादी के बाद प्रेम का इज़हार करते दो लोगों के बीच ऐसा सुंदर दृश्य शायद ही किसी फि़ल्म में देखा गया होगा।

गुलजार अपनी इस फिल्म में ये बताने की कोशिश करते हैं कि दोनों विकलांग किरदार हैं, लेकिन वो भी हर किस्म के जज्बात को उसी तरह शिद्दत से महसूस करते हैं जैसे बाकी लोग।

हालांकि ‘कोशिश’ फिल्म के आखिर में संजीव कुमार नैतिकता के आधार पर अपने बेटे को ‘जबरदस्ती’ अपने बॉस की बेटी से शादी करने को कहते हैं क्योंकि वो बोल-सुन नहीं सकती।

विकलांग किरदार- न तरस खाएं, न महान मानें

निपुण मल्होत्रा अपनी संस्था के ज़रिए विकलांग लोगों के मुद्दों पर काम करते हैं। जन्म से ही उन्हें आर्थोग्रीपोसिस है। यानी उनकी बाजुओं और टाँगों की माँसपेशियाँ पूरी तरह विकसित नहीं हैं और वो व्हीलचेयर पर हैं।

निपुण इस बात के खिलाफ हैं कि फिल्मों में विकलांग किरदारों को इस तरह दिखाया जाए कि लोग उस पर तरस खाएं।

जबकि स्पर्श या 2024 में आई ‘श्रीकांत’ जैसी फिल्मों की खास बात ये है कि ये विकलांग किरदारों पर न तरस खाती हैं न उन्हें महान बनाती हैं।

फिल्म श्रीकांत में मूल भूमिका निभाने वाले व्यक्ति एक उद्योगपति हैं, जो देख नहीं सकते। वो हुनरमंद तो हैं, पर थोड़े अहंकारी भी। स्पर्श का नसीर भी कई तरह के कॉम्पलेक्स से ग्रस्त है।

जब स्मिता पूछती हैं, ‘क्या अब भी सुंदर हूँ’

फिल्म ‘एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ में नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल

फि़ल्म ‘एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ (1980) में निर्देशक सईद मिर्जा ने एक विकलांग महिला के नजरिए को बख़ूबी दिखाया है जो कम ही देखने को मिलता है।

फिल्म का एक सीन है जहाँ स्मिता पाटिल एक दुकान में बतौर सेल्सवुमन काम करती हैं।

साड़ी खरीद रहा एक पुरुष ग्राहक लगातार स्मिता को गलत नजर से देखता है और कहता है, ‘क्या बताऊँ आप मेरी बहन से कितना मिलती हैं बल्कि आप उससे बेहतर हैं। ये साड़ी पहनकर दिखाएंगी आप। देखता हूँ कितनी सुंदर लगती है मेरी बहन।’

बिना उसके जवाब का इंतजार किए या सहमति के वो ग्राहक स्मिता के कंधों पर साड़ी डाल देता है।

जब स्मिता सीट से उठकर दुकान में चलने लगती हैं तो पुरुष ग्राहक को पता चलता है कि स्मिता ठीक से चल नहीं पातीं।

स्मिता ग्राहक से पूछती हैं, ‘मैं आपकी बहन जैसी हूँ न? और आपकी बहन मेरी जैसी? बिल्कुल मेरे जैसी? क्या मेरे जैसी लंगड़ी भी है? बड़ी सुंदर है न?’

सीन यहीं ख़त्म हो जाता है लेकिन ये बहुत असहज कर देने वाला सीन था। स्मिता का सवाल फि़ल्म ख़त्म होने के बाद भी आपका पीछा करता है।

सेरेब्रल पाल्सी वाले रोल में लिया असल किरदार

फिल्म श्रीकांत के एक दृश्य में राजकुमार राव (दाएं)

बहस इस बात पर भी होती रही है कि फि़ल्मों में कम विकलांग कलाकारों को ही काम करने का मौका मिलता है।

2022 में विद्या बालन की फिल्म ‘जलसा’ में सूर्या कासीभटला नाम के जिस बाल कलाकार ने ये रोल किया था उन्हें असल जिंदगी में भी सेरेब्रल पाल्सी है।

सूर्या ने बीबीसी से बातचीत में कहा था, ‘मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे के किरदार में कास्ट किए जाने से मेरे जैसे उन लोगों को उम्मीद मिलेगी। वो भी सपना देख सकते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे ख़ुशी है कि बॉलीवुड को विविध और इन्क्लूसिव इंडस्ट्री बनाने की कोशिश में मैंने भी अपना रोल निभाया।’

‘सितारे ज़मीन पर’ फिल्म में काम करने वाले एक्टर नमन मिश्रा को इनविजिबल ऑटिज़्म है। वे कहते हैं कि वे हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे।

फिल्म के एक्टर गोपीकृष्णन को डाउन सिंड्रोम है। वे कहते हैं, ‘मैं स्टार बनना चाहता हूँ-स्टाइलिश।’

‘हाउसफुल’, ‘गोलमाल’...कॉमेडी या लोगों का मजाक

अक्सर इस बात को लेकर हिंदी फिल्मों की आलोचना भी होती है कि कॉमेडी की आड़ में विकलांग लोगों का मजाक बनाया जाता है या उनके किरदार को लेकर संवेदनशीलता नहीं बरती जाती।

हाउसफुल-3 की सारी कॉमेडी विकलांगता के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में न देख पाने वाले व्यक्ति की एक्टिंग करने वाले रितेश देशमुख कहते हैं, ‘मेरे दोस्त मुझे कानून बुलाते हैं क्योंकि कानून भी अंधा होता है।’

या फिर ‘गोलमाल’ में न बोल सकने वाले तुषार कपूर के दोस्त उनसे कहते हैं, ‘जब उस लडक़ी को पता चलेगा कि तुम्हारा स्पीकर फटा हुआ है तो ये लडक़ी भी हाथ नहीं आएगी।’

-उमंग पोद्दार

ऑफिस के लिए लाखों रुपए का महँगा सामान खरीदना, जमीन कब्जा करना, पैसों की हेराफेरी, भ्रष्टाचार और यौन उत्पीडऩ – ऐसे ही कुछ आरोपों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग या इंपीचमेंट के जरिए हटाने की कोशिश भारत के इतिहास में कई बार हुई है।

हालाँकि आज तक किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है।

कई बार ऐसा हुआ है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष/सभापति के सामने लाया गया, इसके बाद भी वे अलग-अलग कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए।

कभी पर्याप्त सांसदों ने महाभियोग का समर्थन नहीं किया तो कभी जज ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया।

मौजूदा समय में भारत में दो जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात चल रही है। पहले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा। इनके घर पर कथित तौर से बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी।

जबकि दूसरे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक और जज, जस्टिस शेखर यादव। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भाषण दिया था। इसमें उन्होंने तीन तलाक़ और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर बात करते हुए कहा था कि ‘हिन्दुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा।’

जस्टिस यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजी है।

अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मानसून सत्र में सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। वहीं, 55 सांसदों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव भेजा है।

जज को हटाने की लंबी प्रक्रिया

किसी जज को पद से हटाना बड़ा ही मुश्किल काम है और इसकी प्रक्रिया भी लंबी है। पहले तो लोक सभा के सौ सांसद या राज्य सभा के पचास सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर अपना दस्तख़त कर संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति को भेजते हैं।

अब अध्यक्ष/सभापति पर यह निर्भर करता है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं। अगर अध्यक्ष/सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो वे तीन सदस्यों की एक समिति का गठन करते हैं। फिर वह इस मामले की तहकीकात करती है।

अगर समिति यह पाती है कि जज के ख़िलाफ़ आरोप बेबुनियाद हैं तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है।

अगर समिति जज को दोषी पाती है तो फिर उनकी रिपोर्ट की चर्चा संसद के दोनों सदनों में होती है। इसके बाद इस पर वोटिंग होती है।

किसी महाभियोग प्रस्ताव को पार?ित होने के लिए दोनों सदन में विशेष बहुमत यानी दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इतना बहुमत होने पर महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है और आखिरकार राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर वह जज को हटाने का आदेश देती हैं।

महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से यहाँ पढ़ा जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि न्यायालय की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए इस प्रक्रिया को जानबूझ कर कठिन बनाया गया है।

चलिए समझते हैं कि इनसे पहले आए महाभियोग प्रस्ताव में क्या-क्या हुआ है।

जस्टिस वी. रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव

साल 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी। रामास्वामी भारत के पहले ऐसे जज बने जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सांसदों ने मतदान किया था।

इससे पहले साल 1970 में सुप्रीम कोर्ट के जज जेसी शाह के खिलाफ भी करीब 200 सांसदों ने एक महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा था। हालाँकि, अध्यक्ष जीएस ढिल्लों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया।

साल 1949 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एसएन सिन्हा को महाभियोग द्वारा हटाया गया था। लेकिन यह भारत का संविधान लागू होने से पहले की बात है।

जस्टिस रामास्वामी के ख़िलाफ़ महाभियोग की एक लंबी प्रक्रिया चली। इनका नाम तब से ही विवादों में घिरा हुआ था, जब इन्हें मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया था।

जस्टिस रामास्वामी को जज नियुक्त करने वाले उनके ससुर और भारत के तब के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरस्वामी थे। जस्टिस वीरस्वामी ने साल 1976 में आपातकाल के दौरान इस्तीफ़ा दिया था। उनके घर से सीबीआई को पैसे मिले थे और वो इसका हिसाब नहीं दे पाए थे।

साल 1989 में जस्टिस रामास्वामी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज शपथ ली। उसके कुछ समय बाद ही पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के दौरान की कुछ खबरें बाहर आईं।

इनमें उन पर आरोप थे कि उन्होंने अपने आधिकारिक घर की साज-सज्जा करवाने में लाखों रुपए की धनराशि का दुरुपयोग किया है। जस्टिस रामास्वामी के महाभियोग पर एस सहाय द्वारा संपादित एक किताब ‘गॉन ऐट लास्ट?’ भी लिखी गई है।

किताब के मुताबिक उन पर लगे आरोप में शामिल थे-दो सौ से ज़्यादा पर्दे सिलवाना, करीब सौ तौलिए और 18 अटैचियों की खरीदारी करना। साथ ही, करीब दस लाख रुपए का फोन का बिल।

यही नहीं, उन पर यह भी आरोप था कि वे अपनी ऑफिस की गाडिय़ों से चंडीगढ़ से मद्रास (अब चेन्नई) गए थे। इसके बाद उनके स्टाफ़ मेम्बर को मद्रास जाकर गाडिय़ाँ वापस लानी पड़ीं।

साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने भी उनके इस्तीफ़े की माँग की। इसके बाद जस्टिस रामास्वामी ने कुछ हफ़्तों की छुट्टी ले ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक अंदरूनी जाँच ने उन्हें निर्दोष पाया और उसके बाद वह वापस कोर्ट में बैठने लगे।

साल 1991 में लोक सभा के 108 सांसदों ने लोक सभा के अध्यक्ष को जस्टिस रामास्वामी के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव भेजा। अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

इस मामले की जाँच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई। समिति ने उन्हें कई चीज़ों के लिए दोषी पाया और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफ़ारिश की। हालाँकि, इस बीच लोकसभा भंग हो गई और फिर से आम चुनाव हुए। कऱीब दो साल तक यह मामला लंबित रहा। इस बीच यह सवाल भी उठा कि क्या लोकसभा के भंग होने से पहले शुरू की गई महाभियोग प्रक्रिया, नई लोकसभा में भी आगे बढ़ाई जा सकती है या यह प्रक्रि?या फिर से शुरू करनी होगी।

मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पुरानी महाभियोग प्रक्रिया ही आगे बढ़ाई जा सकती है। आखऱिकार मई 1993 में लोक सभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हुई।

हालाँकि, इसके बाद इस प्रक्रिया ने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया। ख़बरों के मुताबिक, उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक मौखिक निर्देश जारी क?िया क?ि कांग्रेस के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान नहीं करें।

उस समय ऐसी भी ख़बरें आई थीं कि रामास्वामी राजीव गांधी के कऱीबी थे। जस्टिस रामास्वामी के बेटे भी तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के विधायक थे।

कई जानकारों का मानना है कि इस महाभियोग पर उत्तर और दक्षिण भारत के सांसदों में भी मतभेद था। कई सांसदों को लग रहा था कि दक्षिण भारत के एक जज को सज़ा दी जा रही है। दूसरी ओर, ऐसे ही मामलों में उत्तर भारत के जजों के खिलाफ कुछ नहीं होता है।

जस्टिस रामास्वामी के वकील कपिल सिब्बल ने भी उनका पक्ष संसद के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जस्टिस रामास्वामी को ग़लत तरीक़े से फँसाने की यह एक साजि़श है।

लोकसभा में दो दिनों तक चली लंबी बहस के बाद सांसदों ने मतदान किया। 196 सांसदों ने रामास्वामी को हटाने के लिए ‘हाँ’ कहा जबकि 205 सांसदों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले सांसद कांग्रेस पार्टी के थे।

इसकी वजह से जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वे फरवरी 1994 में रिटायर हुए।

साल 1999 में उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर तमिलनाडु विधान सभा का चुनाव लड़ा लेकिन कामयाब नहीं हुए। जस्टिस रामास्वामी का निधन इसी साल मार्च महीने में हुआ।

इन पर लगा था जमीन कब्जा करने का आरोप

यह तो थी जस्टिस रामास्वामी की कहानी। इसके बाद भी दो और महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाए गए। हालाँकि, इन दोनों मामलों में जज ने इस्तीफ़ा दे दिया।

जस्टिस रामास्वामी के बाद जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चली। जस्टिस पीडी दिनाकरन कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और जमीन पर कब्जा करने के आरोप थे।

उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में जज के पद के लिए भेजा गया था। बाद में इन आरोपों की वजह से उनका नाम वापस ले लिया गया। इसके बाद उन्हें सिक्किम हाई कोर्ट भेज दिया गया।

दिसंबर 2009 में राज्यसभा के 75 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दस्तखत किए। एक महीने बाद उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी ने तीन-सदस्यों की एक समिति का गठन किया।

जस्टिस दिनाकरन ने इस समिति का विरोध किया। उन्होंने तीन में से एक सदस्य के खिलाफ पक्षपात के आरोप भी लगाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में उस सदस्य को हटाने का आदेश दिया। (बाकी पेज 8 पर)

हालाँकि, इस समिति की जाँच पूरी होने से पहले ही जुलाई 2011 में जस्टिस दिनाकरन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रद्द हो गई।

जस्टिस दिनाकरन का कहना था कि उन्हें इस समिति के निष्पक्ष होने पर संदेह है। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया के शिकार हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि दलित-ईसाई होने के कारण उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है, उनका उत्पीडऩ हो रहा है।

हालाँकि, अख़बार ‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ में छपी एक ख़बर के मुताबिक, एक हफ़्ते बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की कोशिश की। लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

जस्टिस सौमित्र सेन और लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला

महाभियोग की बात करें तो अब तक का सबसे आगे जाने वाले मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सौमित्र सेन का है। उन्हें साल 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया था।

उस वकत उनके खिलाफ एक आरोप सामने आया। आरोप था कि जब वह वकील थे तब कुछ मामलों में उन्होंने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी की थी। साल 2006 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें ये पैसे वापस लौटाने को कहा।

साल 2007 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उनके ख़िलाफ़ एक अंदरूनी जाँच बैठाई।

इसमें उन्हें दोषी पाया गया। फिर, साल 2009 में राज्य सभा के 58 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की माँग की। इसके बाद फरवरी 2009 में राज्य सभा ने तीन-सदस्यों की एक समिति का गठन किया।

साल 2010 में इस समिति ने उन्हें दोषी पाया। इस समिति की रिपोर्ट को राज्यसभा के सामने रखा गया। इस पर बहस हुई। इस दौरान जस्टिस सौमित्र सेन ने भी वकील के ज़रिए अपना पक्ष रखा।

18 अगस्त 2011 को 189 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग के पक्ष में मतदान किया। केवल 17 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग का विरोध किया।

ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी जज के ख़िलाफ़ संसद के एक सदन में महाभियोग प्रस्ताव सफल रहा। अब बारी थी इस प्रस्ताव के लोकसभा में जाने की।

हालाँकि, इसके पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। इससे यह महाभियोग प्रस्ताव वहीं खत्म हो गया।

जस्टिस गंगेले और महिला जज के यौन उत्पीडऩ का मामला

साल 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसके गंगेले के खिलाफ भी राज्य सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने निचली अदालत की एक महिला जज का यौन उत्पीडऩ किया है।

महिला जज का यह भी आरोप था कि जब उन्होंने जस्टिस गंगेले की बात नहीं मानी तो उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद महिला जज ने अपना इस्तीफा दे दिया।

इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी ने एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि जस्टिस गंगेले के खिलाफ यौन उत्पीडऩ के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं।

हालाँकि, समिति ने महिला जज के तबादले को ग़लत ठहराया। फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज को वापस नियुक्त किया।

सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा के एक फैसले में ‘कॉपी-पेस्ट’ की कही बात, क्या है पूरा मामला

कुछ अन्य मामले

ये तो कुछ ऐसे मामले थे जहाँ संसद में महाभियोग के प्रस्ताव को अध्यक्ष/ सभापति ने स्वीकार किया और एक समिति का गठन किया।

हालाँकि, ऐसे कई मामले हैं जब सांसद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए लेकिन अनेक कारणों से ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाए।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने एक प्रेस-कांफ्रेंस भी की थी।

उन्होंने आरोप लगाए थे कि जस्टिस दीपक मिश्रा कुछ संवेदनशील मामले चुनिंदा जजों को सौंप रहे हैं।

अप्रैल 2018 में 71 राज्यसभा सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के लिए एक महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। लेकिन, उस वक्त के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।

भविष्य में बनने वाले एक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी।

साल 2015 में जस्टिस जे बी पारदीवाला गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। उनके खिलाफ राज्यसभा के 58 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की। यह प्रस्ताव उनके एक फैसले के खिलाफ था। इसमें उन्होंने आरक्षण की आलोचना की थी।

हालाँकि, इस प्रस्ताव के तुरंत बाद फैसले से उनकी टिप्पणियाँ हटा दी गईं। इस तरह यह महाभियोग प्रस्ताव ख़त्म हो गया। जस्टिस पारदीवाला फि़लहाल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वह साल 2028 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। (बीबीसी)

-प्रियंका झा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मतभेद स्वीकार करने के बाद, उनके और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

इससे पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं की नाराजगी तब सामने आई थी, जब केंद्र सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई शशि थरूर को सौंपी थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम की सिफ़ारिश नहीं की थी।

शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच टकराव का जिक्र इसलिए भी तेज़ हो गया है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि केरल की निलांबुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए पार्टी ने उन्हें नहीं बुलाया।

हालांकि, शशि थरूर ने ये साफ़ नहीं किया कि उनके मतभेद राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व से हैं या फिर राज्य स्तर पर। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर ने ये संकेत ज़रूर दिए कि वो निलांबुर उपचुनाव के नतीजों के बाद इन मतभेदों पर बात करेंगे।

शशि थरूर ने क्या कहा?

शशि थरूर केरल के निलांबुर में हो रहे उपचुनाव से जुड़े सवालों पर जवाब दे रहे थे।

उन्होंने मलयालम में कहा, ‘आप जानते हैं कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व के साथ मेरे कुछ मतभेद रहे हैं। कई बातें सार्वजनिक हैं। लेकिन ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सीधे पार्टी के अंदर ही बात करूं। आज इस तरह की चर्चा का दिन नहीं है। मेरे दोस्त और यहां (निलांबुर) के प्रत्याशी को चुनाव जीतने देते हैं।’

मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हर कोशिश करने देते हैं। मैं उनके कामों का अच्छा नतीजा देखना चाहता हूं। कुछ चीजें हैं जिन्हें कोई छिपा नहीं सकता लेकिन मैं उनके बारे में आज बातचीत नहीं करना चाहता हूं। मैं उनसे सीधे मिलकर इस बारे में बात करना चाहता हूं। जब समय आएगा, मैं ये करूंगा लेकिन चुनाव हो जाने देते हैं।’

निलांबुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कैंपेन में शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘अभी तक तो मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। लेकिन कोई बात नहीं। जब समय आएगा, जब जरूरत होगी तो हम एक-दूसरे से बात कर लेंगे।’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस के मूल्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे काफी करीब हैं। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 16 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और आदर्शवाद देखा है। मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच प्रेम और दोस्ती पर कोई शक नहीं है। ये हमेशा बरकरार रहेगा।’

मोदी सरकार के रुख़ की तारीफ के बाद पार्टी से बढ़े मतभेद

पहलगाम हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार के रुख़ का समर्थन करने के बाद शशि थरूर अपनी ही पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर आ गए थे।

हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति को वैश्विक मंचों पर रखने के लिए कुल सात प्रतिनिधिमंडल बनाए थे। इनमें से एक की अगुवाई शशि थरूर को सौंपी गई।

हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ये आरोप लगाया कि सरकार ने कांग्रेस से चर्चा किए बगैर शशि थरूर का नाम सूची में शामिल किया। उन्होंने इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, ‘कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, दोनों में ज़मीन-आसमान का फर्क है।’

इसे शशि थरूर पर परोक्ष निशाना माना गया।

वहीं, शशि थरूर ने सरकार की ओर से मिली जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए एक्स पर लिखा कि ‘सरकार द्वारा मुझे 5 प्रमुख देशों में जाने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का आमंत्रण मिला, इसके लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब बात राष्ट्रीय हित की हो और मेरी जरूरत हो, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।’

सात प्रतिनिधिमंडल में कुल 59 सदस्य थे, जिनमें कांग्रेस के अमर सिंह, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी शामिल थे। हालांकि, पार्टी ने जिन सांसदों के नाम सरकार को सौंपे थे उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, अमरिंदर राजा सिंह वारिंग थे।

प्रतिनिधिमंडल के अगुवा के तौर पर शशि थरूर ने कई मौकों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' की तारीफ़ की। उनके एक के बाद एक कई बयानों को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने थरूर को बीजेपी का 'सुपर प्रवक्ता' बता दिया था।

हालांकि, शशि थरूर और उन पर होने वाली टिप्पणियों के बारे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है और न ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ही देखने को मिली है। मगर ये माना गया कि जबसे शशि थरूर का नाम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना गया, तब से पार्टी में उनको लेकर बेचैनी बढ़ी है।

कांग्रेस को कऱीब से जानने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई शशि थरूर के बयानों और उस पर कांग्रेस के आलाकमान की चुप्पी को शह-मात का खेल बताते हैं।

वो इस पर कहते हैं, ‘शशि थरूर की उम्र 69 साल हो चुकी है। वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोज रहे हैं। अपने आप को वो केरल के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। केरल में अगले साल चुनाव है लेकिन उसके बाद जो चुनाव होगा, तब उनकी उम्र 75 के करीब होगी। इसलिए वो अभी राजनीतिक दांव खेलना चाह रहे हैं और उन्हें पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। यही मूल कारण है उनकी नाराजगी का।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया ताकि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध को रोकने में उनकी भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया जा सके। ट्रंप ने यह बात जनरल मुनीर से मुलाक़ात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

मुलाकात के बाद ट्रंप ने बताया कि जनरल मुनीर से ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी।

उन्होंने कहा, ‘वह (जनरल मुनीर) ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद दूसरों से बेहतर और वह मौजूदा हालात से ख़ुश नहीं हैं।’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसिम मुनीर के सम्मान में व्हाइट हाउस में लंच आयोजित किया था। इस लंच में मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी।

लंच के बाद मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ‘जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान-भारत युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई और मैं उनके साथ मुलाक़ात को अपने लिए सम्मान की बात मानता हूं।’

ट्रंप ने फिर कहा- मैंने युद्धविराम करवाया

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाक़ात हुई थी।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु ताक़तें हैं और उनके बीच परमाणु युद्ध हो सकता था, लेकिन ‘दो समझदार लोगों ने युद्ध रोकने का फ़ैसला किया।‘

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है।

लंच से पहले उन्होंने एक बार फिर ये बात कही कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाई।

ट्रंप का यह बयान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद आया है।

बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम (भारत-पाकिस्तान संघर्ष) के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी।’

ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?

पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्होंने पाकिस्तानी जनरल से ईरान को लेकर कोई बातचीत की थी।

इस पर ट्रंप ने कहा, ‘वे (जनरल मुनीर) ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद किसी और से भी बेहतर, और वे मौजूदा हालात से ख़ुश नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनके इसराइल से संबंध खऱाब हैं। वे दोनों को जानते हैं और वास्तव में शायद ईरान को बेहतर जानते हैं। लेकिन वे जो कुछ हो रहा है, उसे देख रहे हैं और वे मुझसे सहमत हैं।’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘मैंने उन्हें यहां आमंत्रित किया क्योंकि मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता था कि उन्होंने जंग की ओर कदम नहीं बढ़ाया।’

ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनके प्रयासों से पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध का खतरा टल गया।

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कुछ दिन पहले यहां आए थे। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं।’

ट्रंप ने कहा कि ‘ये दोनों बहुत समझदार लोग हैं और उन्होंने उस युद्ध को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया, जो संभावित रूप से परमाणु युद्ध बन सकता था। पाकिस्तान और भारत दोनों ही प्रमुख परमाणु शक्तियां हैं। इसलिए आज उनसे (आसिम मुनीर) मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी।’

पाकिस्तानी सेना प्रमुख 14 जून से अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक पहले से तय थी।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक को इस्लामाबाद में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब 13 जून को ईरान पर इसराइल के हमले के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज़ हो गया है और यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका क्या ईरान के ख़िलाफ़ किसी अभियान का हिस्सा बनेगा।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह ईरान पर इसराइल के हमले में शामिल होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, ‘शायद शामिल हो सकता हूं, शायद नहीं। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं।’

ईरानी सरकार में बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ‘बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है।’

ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव ने इस आशंका को बढ़ा दिया है कि यह संघर्ष फैल सकता है और इस इलाके के अन्य देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।

आसिम मुनीर मई के अंत में ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी से भी मिले थे, जो इसराइली हमले में मारे गए।

आसिम मुनीर उस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी थे, जिसने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात की थी।

यह पहला मौक़ा है, जब ट्रंप ने किसी विदेशी सेना प्रमुख को इस तरह की वन-ऑन-वन बैठक के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है।

इससे पहले 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति और सेना प्रमुख दोनों की हैसियत से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाक़ात की थी।

-गोकुल सोनी

साथियों,

हस्ताक्षर (Signature) महज कुछ खींची हुई लकीरें नहीं होतीं, बल्कि वो इंसान की पहचान, उसकी जि़म्मेदारी और कभी-कभी उसके विश्वास का प्रतीक भी होती हैं।

बचपन से ही मेरी राइटिंग कुछ बेहतर रही है और हस्ताक्षर बनाने का मुझे खास शौक रहा है। कई मित्र आज भी मेरे बनाए हस्ताक्षर को अपने कार्यों में उपयोग करते हैं । यह मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन इसी हस्ताक्षर से जुड़ा एक ऐसा अनुभव है, जिसे मैं बरसों से दिल में दबाए बैठा हूँ। अब सोचता हूँ, क्यों न आप सबसे साझा कर लूं।

बात लगभग 40 साल पुरानी है। रायपुर की एक प्रतिष्ठित संस्था में करीब 150 कर्मचारी कार्यरत थे। अचानक उस संस्था के मालिक को विदेश जाना पड़ा। संयोग ऐसा बना कि महीने के अंत में जब वेतन देना था, संस्था के पास नकद राशि नहीं थी। ऑनलाइन लेन-देन का वह दौर भी नहीं था, और बैंक से पैसा निकालने के लिए मालिक के हस्ताक्षर वाला चेक जरूरी था, जो उस समय उपलब्ध नहीं था।

ऐसे में मेरे एक मित्र ने, जो उस संस्था कैशियर थे, मुझसे एक अजीब-सा अनुरोध किया। उन्होंने कहा-‘तुम मालिक जैसा हस्ताक्षर बना सकते हो, कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा।’ मैं चौंक गया। पहले साफ मना कर दिया। यह तो साफ-साफ ग़लत, अपराध है, शायद गैरकानूनी भी। लेकिन फिर उन्होंने कहा-‘सोचो, 150 घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे। परिवारों की रोटियाँ रुक जाएंगी, सभी को बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, कईयों को मकान का किराया देना है। बात मेरे दिल को छू गई। कुछ सोचकर, सबकी सहमति लेकर और जिम्मेदारी की भावना के साथ, मैंने वह हस्ताक्षर कर दिया। चेक बैंक में जमा हुआ और पैसा मिल भी गया। उस महिने कर्मचारियों को समय पर वेतन मिला।

आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ, मन में दो भाव उमड़ते हैं। एक ओर अपराध बोध कि मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद कानून की दृष्टि में गलत था। दूसरी ओर आत्मसंतोष कि मेरी वजह से 150 परिवारों की रोटी-पानी रुकी नहीं।

मित्रों, शायद जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। पर अब सोचता हूँ, वो हस्ताक्षर मेरा नहीं था, 150 घरों की ज़रूरत का हस्ताक्षर था। आप कमेंट करके बताईयें कि मैंने कितना सही किया और कितना गलत किया।

कर्नाटक में हाईकोर्ट के एक फैसले और राज्य सरकार के रवैए की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। अदालत ने पूरे राज्य में बाइक टैक्सी पर पाबंदी लगा दी है। इसका असर लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर पड़ा है।

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में ही करीब एक लाख लोग बाइक टैक्सी चला कर अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सेवा काफी मुफीद थी। एक तरफ यह सस्ती थी तो दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम के लिए कुख्यात महानगर में कुछ हद तक राहत देने वाली। कई छात्र और छोटी-मोटी नौकरी करने वाले लोग भी पार्ट टाइम काम कर इसके जरिए कुछ पैसा कमा लेते थे। अब उनके सामने असमंजस की स्थिति है। दूसरी ओर, इस सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों का खर्च भी दोगुना तक बढ़ गया है।

बाइक टैक्सी वालों की कमाई बंद

दिल्ली समेत देश के 14 राज्यों में बाइक टैक्सी के संचालन को कानूनी अनुमति हासिल है। इनमें दक्षिण भारत के गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ ही कर्नाटक से सटा महाराष्ट्र भी शामिल है। मंगलुरू के रहने वाले दिलीश पी। रेड्डी भी यहां बाइक टैक्सी चला कर रोजाना करीब तीन हजार रुपए कमा लेते थे। इससे उनके परिवार और गांव में रहने वाले माता-पिता का खर्च भी चलता था।

रेड्डी डीडब्ल्यू ने डीडब्ल्यू से कहा, ‘अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे चलेगा?’ एक आईटी कंपनी में काम करने वाली सुमित्रा बनर्जी ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘मैं पहले घर से दफ्तर तक 50 रुपए में पहुंच जाती थी। लेकिन अब ऑटो वाले इसके लिए 120 से 150 रुपए तक ले रहे हैं। खर्च दोगुने से ज्यादा बढ़ गया है।’एम।कॉम की छात्रा लक्षिथा राव भी इसी समस्या से जूझ रही है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीते अप्रैल में ही कहा था कि अगर राज्य सरकार समुचित नियम और दिशानिर्देश तय नहीं करती तो 15 जून से इस बाइक टैक्सी के संचालन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत ऐसा करने से इंकार कर दिया।

क्या बेंगलुरू अब एक मरता हुआ शहर है

ओला, उबर ओर रैपिडो जैसी कंपनियां यहां बाइक टैक्सियों का संचालन करती थीं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को बड़ी बेंच में चुनौती दी थी। हालांकि उसने भी इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। अदालत ने यह जरूर कहा कि अगर सरकार इस सेवा के नियम बनाने पर सहमति दे दे तो वह इस पर लगी रोक हटाने पर विचार कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार ऐसा नहीं करने के अपने रुख पर अड़ी रही।

परिवहन मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने बेंगलुरू में पत्रकारों से कहा, ‘सरकार की निगाह में यह सेवा गैरकानूनी है और इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’ राज्य सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया, ‘बाइक टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की बढ़ती शिकायतों की वजहों से ही सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपना कर सेवा को बंद करने का समर्थन किया है।’ खासकर राजधानी में अक्सर ऐसी घटनाएं सुर्खियां बटोरती रही हैं।

बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या

बेंगलुरु की ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर सुर्खियों में रही है। इसकी वजह भी है। करीब 1.4 करोड़ की आबादी वाली महानगर में 1.2 करोड़ गाडिय़ां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 67.20 प्रतिशत दोपहिया वाहन और 20.57 प्रतिशत कारें हैं। इनके अलावा तिपहिया यानी ऑटो की तादाद 2.81 प्रतिशत है। माल ढोने वाले हल्के और भारी वाहनों की तादाद 2.29 और 2.37 प्रतिशत है। इसके अलावा उपनगरों से रोजाना करीब 25 लाख लोग नौकरी और काम के सिलसिले में यहां पहुंचते हैं।

-सतीश जायसवाल

इन दिनों विनोद कुमार शुक्ल कुछ कुछ लिख रहे हैं ..

यह, सरल सा कुछ कुछ तब कुछ विशेष महत्व का हो जाता है, जब विनोद कुमार शुक्ल का संक्षिप्त सा उत्तर होता है। उनके इस संक्षिप्त से उत्तर ने मेरे लिए उनके साथ बात करने को एक छोटा सा रास्ता बना दिया। अन्यथा, मैं उनसे क्या बात कर सकता ?

मैं तो, वैसे ही संकोचग्रस्त था। यह उनके आराम का समय था और मैं पहुंच गया। उन्हें उठकर आना पड़ा।

मैंने उनसे पूछा, इन दिनों क्या लिख रहे हैं ?

यह एक रस्मी किस्म का सवाल था। लेकिन मैं सचमुच समझना चाहता था कि अब, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद उनका क्या लक्ष्य हो सकता है?

अपने अ_ासी पर पहुंचने के बाद भी विनोद कुमार शुक्ल लिख रहे हैं। अनथक। उनका सहज सा उत्तर था, कुछ कुछ लिख रहा हूं।

इधर वह बच्चों के लिए लिख रहे थे।अभी भी लिख रहे हैं। बहुधा बड़े साहित्यकार कहते हैं, बच्चों के लिए लिखना चाहिए। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल बच्चों के लिए लिख रहे हैं।

भारतीय भाषाओं के साहित्य का सबसे बड़ा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिल्ली से चलकर उनके दरवाजे आ रहा है ? छत्तीसगढ़ के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। मैं भी अपनी बधाई के साथ उनके घर पहुंचा था। पर उनका घर ढूंढने में मुझे काफी समय लगा।

मुझे भरोसा था कि यहां, शैलेन्द्र नगर, रायपुर में हर कोई उनका घर जानता होगा। मुझे बता देगा।लेकिन वहां के लोग अपने साहित्यकार का घर नहीं जान रहे थे। वह तो, उनके पुत्र शाश्वत ने अपने घर से बाहर निकलकर मुझे बुला लिया। अन्यथा मैं भटकता ही रह जाता।

विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के हैं। संकोची स्वभाव के हैं। मिलने जुलने में संकोची। फिर भी हम लोगों के लिए सहज।

मैंने उन्हें उनके शुरुआती दिनों से देखा है। मौकों मौकों पर उनसे मिलने और एक दूसरे के हाल चाल पूछने के रस्मी मौके भी मिलते रहे हैं। मैंने एक तरह से, उन्हें क्रमश: बड़े होते हुए देखा है। स्वयं से बड़े होते हुए देखा है। पुरस्कार दर पुरस्कार बड़े होते हुए।

कनक तिवारी ने एक बार अपने किसी व्याख्यान में अपने से प्रश्न किया था, अब और कौन सा भारतीय पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल के लिए बच रहा है? ज्ञानपीठ के अतिरिक्त।’ अब वह भी उनके नाम हो चुका।

लेकिन इस ज्ञानपीठ ने उन्हें सहसा इतना बड़ा बना दिया कि वह कुछ दूर लगने लगे। अपनी पहुंच से कुछ बाहर। लेकिन यह दूरी उनकी तरफ से नहीं, मेरे अपने भीतर से उपजी थी।

मेरा अपना रचना समय उनके समय के ठीक पीछे पीछे चला है। मध्यप्रदेश में पहली बार, रचनाकारों के लिए कोई फेलोशिप शुरू हुई थी गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप।’ यह मेरे समय की बात है। स समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था।

वह फेलोशिप विनोद जी को मिली थी। उस फेलोशिप के लिए एक आवेदक मैं भी था। तब तक ज्ञानोदय, धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिन्दुस्तान वगैरह में प्रकाशित अपनी कहानियों को ही मैंने अपना आधार माना था।लेकिन मुक्तिबोध फेलोशिप के लिए मानक कुछ और थे।

अलबत्ता उस आधार पर विनोदजी के साथ मैं एक किस्म की समकक्ष करीबी महसूस करता रहा।कुछ कुछ रनर अप की तरह।अब उसका उल्लेख स्वयं मुझे एक ओछी बात लगने लगी है।

ईरान पर इस्राएल के हमले शुरू होने के 4 दिन बाद मुस्लिम देशों ने एकजुट हो कर इसकी निंदा की है और बातचीत से मामले को सुलझाने की मांग भी। मुस्लिम देशों ने बयान तो जारी कर दिया लेकिन उनकी मांग का इस्राएल पर कितना असर होगा?

डॉयचे वैले पर निखिल रंजन का लिखा-

डॉयचे वैले पर निखिल रंजन का लिखा-

शुक्रवार सुबह से शुरू हुए इस्राएल के हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। सरकारी टीवी चैनल और नतांज के परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचाने और 200 से ज्यादा लोगों के मरने के बाद अब सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामेनेई पर भी खतरा मंडरा रहा है। डॉनल्ड ट्रंप खामेनेई को मारने से इस्राएल को रोकने का दावा कर रहे हैं लेकिन यह दबाव कब तक काम आएगा कोई नहीं जानता। इस समय पूरा ईरान इस्राएल के हवाई हमलों की चपेट में है।

मंगलवार को 21 मुस्लिम देशों ने बयान जारी कर हमले की निंदा की है। इन देशों ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान हो और बातचीत के जरिए मामले का समाधान ढूंढा जाए। उन्होंने मध्यपूर्व में संघर्ष को और फैलने से रोकने की भी मांग की है। जिन मुस्लिम देशों ने बयान जारी किया है उसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान, मिस्र से लेकर कुवैत, कतर, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, ब्रुनेई, चाड, बहरीन, जिबूती, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। इनमें से कई देशों के इस्राएल के साथ राजनयिक संबंध भी हैं।

हालांकि मुस्लिम देशों का यह गुट भले ही बहुत एकजुट और सुनने में संगठित लग रहा हो लेकिन जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश है। मध्यपूर्व के विशेषज्ञ और विश्व मामलों की भारतीय परिषद आईसीडब्ल्यूए के सीनियर फेलो फज्जुर रहमान का कहना है, ‘ईरान को हमलों से अब सिर्फ इस्राएल और अमेरिका ही बचा सकते हैं।’

डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘इन देशों में इतना साहस नहीं है कि वे सीधे सीधे इस्राएल को चुनौती दे सकें। बयान सुनिए मगर कोई कदम उठाने की बात भूल जाइए। यह सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश है, वो यह दिखाना चाहते हैं कि विश्व में उनका भी कोई अस्तित्व है और वह इस तरह के मुद्दों पर बोल सकते हैं।’

कोई ईरान की मदद क्यों करेगा

इस्लामी एकता एक बात है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कोई मुस्लिम देश इस हालत में नहीं है कि ईरान की मदद के लिए इस्राएल के खिलाफ खड़ा हो सके। कई वजहों से उनकी इसमें बहुत दिलचस्पी भी नहीं है। सऊदी अरब जैसे देश तो उसके प्रतिद्वंद्वी ही रहे हैं, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देश पहले ही घुटने टेक चुके हैं। तुर्की और खाड़ी के देशों के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जुड़े कारोबारी हित उन्हें ईरान की मदद नहीं करनें देंगे। इंडोनेशिया या मलेशिया से ऐसी उम्मीद बेमानी है, तो फिर ईरान के लिए कौन लडऩे आएगा?

फज्जुर रहमान कहते हैं, ‘सऊदी अरब ने भले ही दिखावे की दोस्ती कर ली है लेकिन वह अपनी प्रतिद्वंद्विता भूल जाएगा ऐसा सोचना उचित नहीं है। अब वो दौर भी नहीं रहा कि मुस्लिम देश ऑयल इम्बार्गो जैसा कोई कदम उठाएं। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की मदद करके इन देशों को क्या मिलेगा, उल्टे इस्राएल और अमेरिका की दुश्मनी गले पड़ जाएगी।’

ये देश इस्लाम के नाम पर भले एकजुट होने का दम भर रहे हैं लेकिन शिया सुन्नी विवाद इनके गले की भी फांस है।

परमाणु बम का हौव्वा

ईरान के पास परमाणु बम है या हो सकता है इसी आशंका की बात उठा कर इस्राएल ने ईरान पर हमले शुरू किए हैं। ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पर दस्तखत किए हैं। देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातोल्लाह अली खामेनेई पहले ही फतवा जारी कर चुके हैं उनका देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। उनका मकसद परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान इस तकनीक के इस्तेमाल को अपना अधिकार भी मानता है।

अमेरिका और इस्राएल लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और मध्यपूर्व में परमाणु बम का होना इलाके के लिए खतरा बन जाएगा। फज्जुर रहमान का कहना है, ‘अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो उस पर इतनी आसानी से हमला नहीं हो सकता था। कई दशकों से प्रतिबंध झेल रहा देश अपने लिए जरूरी चीजें नहीं बना पा रहा वह बम क्या बनाएगा यह तो पश्चिमी देशों का उठाया हौव्वा है।’

कई सालों से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए ईरान के परमाणु केंद्रों की नियमित निगरानी करती रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ परमाणु करार टूटने के बाद ईरान ने यूरेनियम के संवर्धन का स्तर जरूर बढ़ाया लेकिन वह बम बनाने लायक संवर्धन से अब भी दूर है।

ईरान ने पश्चिमी देशों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए उसने संवर्धन का स्तर बढ़ाने को धमकियों के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया है। इस्राएल के खिलाफ दागी उसकी कुछ मिसाइलों ने इस्राएल के एयर डिफेंस को भेद कर वहां तक जरूर पहुंची हैं और 24 लोगों की मौत भी हुई है लेकिन ये हमले इस्राएल को रोक सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता।

दशकों के प्रतिबंधों से पस्त ईरान

ईरान बीते कई दशकों से प्रतिबंधों की आंच झेल रहा है। देश में आर्थिक विकास से लेकर मानव विकास के तमाम मापदंडों पर उसकी हालत खराब है। वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि उसकी हालत देख कर समय के ठहरे होने का अहसास होता है। उद्योग से लेकर व्यापार तक सबकी हालत खराब है।

फज्जुर रहमान एक साल पहले तेहरान एक कांफ्रेंस के सिलसिले में गए थे। उन्होंने बताया, ‘तेहरान के मध्य में मौजूद जिस इमारत में इतनी बड़ी थिंक टैंक का दफ्तर है वहां सब कुछ जैसे अंधेरे में था। सडक़ों पर गाडिय़ों से लेकर शहर की इमारतों तक को देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।’

अगर ईरान के पास तेल का भंडार नहीं होता और भारत जैसे देश प्रतिबंधों के बावजूद उसका तेल नहीं खरीद रहे होते तो उसकी हालत और बुरी होती।

-सैयद मोजिज इमाम

ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच तकऱीबन चार हज़ार भारतीय छात्र-छात्राएं ईरान में फंसे हुए हैं। हवाई मार्ग बंद होने के कारण उनका भारत लौटना फि़लहाल मुश्किल हो गया है। भारत में उनके परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

इनमें ज़्यादातर छात्र-छात्राएं जम्मू-कश्मीर से हैं। इनके परिजनों ने रविवार को श्रीनगर में प्रदर्शन कर छात्रों की सुरक्षा की मांग की थी।

ईरान में भारतीय छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है, ‘तेहरान में भारतीय दूतावास हालात पर नजऱ बनाए हुए है। भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।’

भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने स्तर पर तेहरान से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक हेल्प सेंटर भी शुरू किया है।

सरकार की ओर से कुछ छात्रों को आर्मीनिया भी पहुंचाया गया है।

ईरान में पढ़ाई

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जि़ले के कलारूस इलाके के रहने वाले अशरफ़ भट्ट एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं।

उनकी बेटी रौनक़ अशरफ़ ने इस साल तेहरान स्थित ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाख़िला लिया था। वह तीन महीने पहले ही भारत से ईरान गई थीं।

लेकिन अब बदले हालात में रौनक़ ईरान में फंस गई हैं। अशरफ़ भट्ट ने बीबीसी को बताया, ‘जब वह पढ़ाई के लिए जा रही थी, तो हम बहुत खुश थे कि वह अपना सपना पूरा करने जा रही है। लेकिन अब उसकी सुरक्षा को लेकर हम सभी परेशान हैं। हालांकि, भारतीय दूतावास ने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।’

उन्होंने कहा, ‘हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं।’

बीबीसी ने जब रौनक़ से फ़ोन पर संपर्क किया तो वह कुम शहर में थीं।

रौनक ने बताया, ‘हम सोमवार सुबह 6 बजे (ईरानी समयानुसार) तेहरान से निकले थे और 10 बजे यहां पहुंच गए। फिलहाल हम लोग होटल में रुके हुए हैं।’

उनका कहना है, ‘करीब एक हजार छात्र-छात्राएं यहां मौजूद हैं। इनमें से 180 छात्र मेरी ही यूनिवर्सिटी के हैं। बाकी देश के अलग-अलग हिस्सों से हैं।’

तेहरान के हालात पर रौनक़ ने बताया, ‘जिस टीवी स्टेशन पर हमला हुआ था, वह हमारी यूनिवर्सिटी से सिफऱ् दो मिनट की दूरी पर है। हालांकि, जब हम कॉलेज छोड़ रहे थे, तब तक वहां कोई बम नहीं गिरा था।’

फिलहाल भारतीय अधिकारियों ने छात्रों के भारत लौटने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मौजूदा हालात में हवाई मार्ग बंद है और ईरान से निकलने के लिए किसी तीसरे देश का सहारा लेना पड़ सकता है।

कुपवाड़ा के ही ग़ुलाम मुहिद्दीन सराकरी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की बेटी नूर मुंतहा शीराज़ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के दूसरे वर्ष की छात्रा हैं।

ग़ुलाम मुहिद्दीन रविवार को श्रीनगर में हुए प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने बताया, ‘आज (मंगलवार) सुबह मेरी बेटी ने वीडियो कॉल के ज़रिए बताया कि दूतावास उन्हें बसों के माध्यम से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। लेकिन यह नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं।’

मुहिद्दीन का कहना है, ‘हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाए।’

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 तक ईरान में लगभग 1500 भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे।

मेडिकल के अलावा वहां ऐसे भारतीय स्टूडेंट्स भी हैं जो धार्मिक शिक्षा के लिए जाते हैं।

ईरान के तेहरान, कुम और शीराज़ जैसे शहरों में भारतीय छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। इसके अलावा क़ुम और मशहद में शिया समुदाय के बच्चे धार्मिक शिक्षा लेते हैं। इराक़ के नजफ़ के बाद क़ुम शिया धार्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है।

डॉक्टरी की पढ़ाई सस्ती

अशरफ़ भट्ट ने बताया कि उनकी बेटी ने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने उसे ईरान भेजने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहां एमबीबीएस की पढ़ाई अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ती है।

भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जैसे देशों में भी जाते रहे हैं, लेकिन वहां हालात खराब होने के कारण अब वे ईरान की ओर रुख कर रहे हैं।

अशरफ भट्ट के अनुसार, ईरान में छह साल की एमबीबीएस की कुल फ़ीस लगभग 15 से 30 लाख रुपये है, जबकि बांग्लादेश में यह फ़ीस दोगुनी यानी लगभग 60 लाख रुपये तक होती है।

ईरान में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए प्रमुख यूनिवर्सिटीज में तेहरान स्थित ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी और केरमान यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

बीबीसी ने श्रीनगर स्थित एजुकेशन जोन से फोन पर संपर्क किया, जहां सज्जाद नामक एक कर्मचारी ने कॉल रिसीव किया। सज्जाद ने बताया कि उनके निदेशक भी इस समय ईरान में फंसे हुए हैं। एजुकेशन ज़ोन और इस तरह की कई एजेंसियां विदेश में भारतीय छात्रों को एडमिशन दिलाने में मदद करती हैं।

ईरान में एडमिशन प्रक्रिया में सहायता देने वाली एक एजेंसी के एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, ‘ईरान में वज़ीफा भी ठीक-ठाक मिलता है, इसी वजह से यहां के छात्र बड़ी संख्या में ईरान का रुख कर रहे हैं।’

विदेश में शिक्षा दिलाने वाली एजेंसियों के मुताबिक, ईरान में फ़ीस अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है।

कश्मीर के छात्र-छात्राओं के ईरान जाने की एक बड़ी वजह कम फीस के साथ-साथ वहां का रहन-सहन और मौसम भी है, जो उन्हें अपने घर जैसा महसूस कराता है।

"आदाब-ओ-तहियात... मैं हूँ सहर एमामी... और इस वक़्त आप देख रहे हैं आईआरआईबी का ख़ास ब्रॉडकास्ट — आज फिर इज़राइली हमलों ने हमारे वतन को लहू-लुहान किया है... कई मासूम ज़ख़्मी हैं... और अफ़सोसनाक तौर पर, मौत की ख़बरें भी तस्दीक़ हो रही हैं... हम आपको दे रहे हैं ताज़ा-ओ-मुहिम ख़बरें, सीधा तेहरान से..."

यह शब्द उस वक्त गूंज रहे थे जब ईरान के सरकारी चैनल IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) की एंकर सहर एमामी लाइव बुलेटिन में थीं। कैमरा चल रहा था, बुलेटिन जारी था, और तभी...

एक ज़ोरदार धमाका — स्क्रीन थर्रा गई, कैमरा डगमगा गया। स्टूडियो की छत कांपी, और एक पल के लिए जैसे हर सांस थम गई।

यह एक इस्राइली मिसाइल हमला था — और वो भी ऐन उसी वक्त, जब सहर एमामी पूरी दुनिया को जंग की खबरें दे रही थीं।

सन्नाटा... फिर लौटी आवाज़

चंद लम्हों के लिए प्रसारण रुका, लेकिन सहर एमामी का हौसला नहीं। कुछ ही मिनटों बाद वही ऐंकर फिर कैमरे पर लौटीं — शायद कांपते हाथों से माइक संभाला हो, लेकिन आवाज़ में फिर वही स्थिरता, वही समर्पण।

"ये ऐंकर नहीं, हिम्मत की आवाज़ थी"

जब मिसाइलें गिर रही हों, दीवारें डोल रही हों, और फिर भी कोई सच को जनता तक पहुँचाने के लिए लौट आए — तो वो सिर्फ़ पत्रकार नहीं, ज़िंदा इतिहास होती हैं।

उनकी आंखों में डर नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। उनके शब्द किसी हथियार से कम नहीं थे।

"ख़ामोशी भी चीख़ उठती है जब एक औरत हथियारों के बीच सच बोलती है।" — एक दर्शक की टिप्पणी

सहर — सुबह की पहली रौशनी

नाम के मुताबिक, सहर एमामी ने अंधेरे के बीच रौशनी की मिसाल पेश की। उन्होंने मिसाइलों की बारिश में भी पत्रकारिता का सूरज बुझने नहीं दिया।

"गर जवाब न दे सको, तो आवाज़ तो दो..."

सहर की आवाज़ वही जवाब थी।

ईरान की बेटी, जंग की रिपोर्टर

तेहरान के गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर ओर एक ही नाम था — सहर एमामी। लोग उन्हें कह रहे हैं:

"ایران کی بیٹی" — ईरान की बेटी

"جرأت کی آواز" — हौसले की सदा

"जब स्टूडियो बना रणभूमि, तब ऐंकर बनी आवाज़-ए-हक़" — फ़ैज़ान रिज़वी, वरिष्ठ पत्रकार

IRIB का बयान और सरकारी प्रतिक्रिया

IRIB ने आधिकारिक तौर पर सभी स्टाफ के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, आपातकालीन प्रसारण योजना को तुरंत सक्रिय किया गया और प्रसारण जारी रखने की पूरी कोशिश की गई।

दुनियाभर की प्रतिक्रिया

BBC: "ब्रॉडकास्टिंग इतिहास का असाधारण क्षण"

The Guardian: "Iran’s Sahar defies bombs with a broadcast"

Al Jazeera: "Courage has a name tonight — Sahar Emami"

पत्रकारिता की मिशाल

"शोर-ए-ग़ुल से न दब जाए कोई सदा-ए-हक़, हम वो सदा हैं जो तिलिस्म-ए-ख़ौफ़ तोड़ते हैं।"

सहर एमामी की वापसी सिर्फ़ हिम्मत नहीं थी, यह उस पत्रकारिता की मिसाल थी जहाँ एक औरत, एक कलमकार, एक रिपोर्टर, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फर्ज़ को पूरा करती है।

इतिहास की मिसाल — क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है?

जंग के मैदान से लाइव रिपोर्टिंग नई बात नहीं, लेकिन इस तरह लाइव टेलीविज़न स्टूडियो पर मिसाइल हमला और फिर भी उसी ऐंकर का लौटना — यह दृश्य पूरी दुनिया में पहली बार देखा गया है।

2003: Reuters के मैज़ेन दाना की मौत बग़दाद में

2014: गाज़ा में सिनोमी कैंमीली और अली अबू अफ़ाफ़ की मौत

मगर 2025 की तेहरान की इस रात — वो अलग थी। क्योंकि इस रात कलम और कैमरा बमों से भी न डरे।

मध्य पूर्व में पत्रकारिता का खतरा

CPJ रिपोर्ट (2024): 124 पत्रकार मारे गए, जिनमें 70% इस्राइल-गाज़ा युद्ध क्षेत्र से

IFJ रिपोर्ट: मध्य पूर्व में 77 पत्रकारों की जान गई

गाज़ा: अकेले 178 पत्रकार शहीद — 21वीं सदी का सबसे बड़ा ख़ूनख़राबा पत्रकारिता में

"ग़म-ए-हयात का क्या शिकवा करें, जब कलम चलती है तो बम भी थम जाते हैं।"

-क्रिस मेसन, फ्रैंक गार्डनर और रिच प्रेस्टॉन

ब्लेस मेत्रेवेली साल 1999 में ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (एमआई-6) से जुड़ी थीं। अब वह इस एजेंसी की 18वीं प्रमुख बनने जा रही हैं।

वह इस साल रिचर्ड मूर की जगह लेंगी, जो मौजूदा चीफ हैं।

फिलहाल मेत्रेवेली के पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन विभाग की जिम्मेदारी है।

उन्हें जब एमआई-6 के नेतृत्व का प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने इसे सम्मान की बात बताया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर ने इस नियुक्ति को ‘ऐतिहासिक’ बताते हुए कहा कि आज के दौर में ब्रिटेन की खुफिया सेवाओं की भूमिका पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।

एमआई-6 का काम है विदेशों से ख़ुफिय़ा जानकारी जुटाकर ब्रिटेन की सुरक्षा को मज़बूत करना। इसका मुख्य मकसद आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, दुश्मन देशों की संदिग्ध हरकतों पर निगरानी रखना और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मेत्रेवेली ने क्या कहा

एमआई-6 के प्रमुख को आमतौर पर ‘सी’ कहा जाता है। यह इस खुफिया संस्था से जुड़ा एकमात्र पद है, जिसे सार्वजनिक रूप से लोग जानते हैं।

47 साल की मेत्रेवेली फिलहाल डायरेक्टर के पद पर हैं, जिसे ‘क्यू (क्त)’ कहा जाता है। वह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डिविजन की प्रमुख हैं। उनके ऊपर खुफिया सेवा के एजेंटों की जानकारी को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी है। साथ ही, उनके पास ऐसे नए तरीके विकसित करने का काम भी है, जिनसे ब्रिटेन को दुश्मनों से बचाया जा सके।

मेत्रेवेली ने कहा, ‘एमआई-6, एमआई-5 और जीसीएचक्यू के साथ मिलकर एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे ब्रिटेन के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और दूसरे देशों में ब्रिटेन के उद्देश्य पूरे किए जा सकें। मैं एमआई-6 के बहादुर अधिकारियों और अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम करने के लिए तैयार हूं।’

मेत्रेवेली ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की है। वह पहले एमआई-6 की सहयोगी और घरेलू सुरक्षा एजेंसी एमआई-5 में निदेशक स्तर पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपना अधिकतर करियर मध्य पूर्व और यूरोप में कार्य करते हुए बिताया है।

ब्रिटिश विदेश नीति में योगदान के लिए उन्हें साल 2024 में किंग द्वारा ‘कंपेनियन ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज’ से सम्मानित किया गया।

दिसंबर 2021 में, अंग्रेजी अखबार ‘द टेलीग्राफ’ से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की सुरक्षा पर वास्तव में कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं।

उस वक्त वह एमआई-5 में ‘डायरेक्टर एम’ के छद्म नाम से जानी जाती थीं।

उन्होंने कहा था, ‘जिन ख़तरों की ओर हम इशारा कर रहे हैं, वे मुख्य रूप से सरकार, खुफिया सूचनाओं और हमारे लोगों की सुरक्षा से जुड़े हैं। हमारा काम है संभावित हमलों से मुकाबला करना, देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना, और संवेदनशील तकनीक व ज़रूरी जानकारियों की रक्षा करना।’

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, ‘रूस समर्थित गतिविधियां हमारे लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं। साथ ही, दुनिया को बदलने वाला चीन, ब्रिटेन के लिए बड़े अवसर और चुनौती दोनों लेकर आ रहा है।’

‘सी’ का काम क्या है?

एमआई-6 के प्रमुख को ‘सी’ के नाम से जाना जाता है, जिसे औपचारिक रूप से खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस का मुखिया कहा जाता है। यह पद विदेश मंत्री को रिपोर्ट करता है।

‘सी’ ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का भी सदस्य होता है, जिसमें अन्य विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। यह कमेटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का विश्लेषण करती है और स्थिति के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सुझाव देती है।

यह एक ग़लत धारणा है कि ‘सी’ का इस्तेमाल ‘चीफ’ के लिए किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की पहली जासूसी एजेंसी को सीक्रेट सर्विस ब्यूरो कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1900 के दशक में हुई थी। इसका नेतृत्व रॉयल नेवी अधिकारी कैप्टन मैन्सफ़ील्ड कमिंग ने किया था। कमिंग अपने पत्रों पर हमेशा ‘ष्ट’ अक्षर से दस्तख़त करते थे, जो बाद में एक कोड नेम बन गया।

- समरेंद्र शर्मा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संभवतः सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे गली, चौराहे और बाजार पर निगाहें टिकाए बैठे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब कैमरे सब देख रहे हैं, तो फिर अपराध क्यों नहीं रुक रहे? और सबसे अहम कि जब वारदात हो रही होती है, तब पुलिस आखिर कहां होती है? यह सवाल अब शहर की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर नागरिक की जुबान पर है।

राजधानी में तेजी से बढ़ती चाकूबाजी, मारपीट और गैंगवार जैसी घटनाओं ने न सिर्फ आम जनता की सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि पुलिसिंग की मौजूदा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर, जो कभी अपनी साफ-सुथरी छवि और अनुशासित नागरिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपराध के वीडियो और नाबालिगों के गिरोहों के कारण चर्चाओं में है।

दरअसल अब पुलिसिंग का अर्थ तकनीक, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज तक सीमित होता जा रहा है। यदि यह आधुनिकता की अनिवार्यता है, तो यह भी जरूरी है कि पुलिस की जमीनी उपस्थिति भी उतनी ही प्रभावी और दिखती हुई हो। अफसोस की बात है कि आज गश्त केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। तेलीबांधा, डीडी नगर, गुढ़ियारी, टिकरापारा, नवा रायपुर जैसे इलाके लगातार अपराधों से जूझ रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस की उपस्थिति और तत्काल प्रतिक्रिया नगण्य है।

अक्सर देखा गया है कि वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर तब पहुंचती है जब या तो आरोपी फरार हो चुके होते हैं या भीड़ पहले ही तितर-बितर हो चुकी होती है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया धीमी है और जांच तकनीकी उपकरणों जैसे मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज तक सीमित रह जाती है, जबकि अपराधी इन तकनीकों से दो कदम आगे निकल जाते हैं।

एक समय था जब मोहल्लों में बीट प्रभारी नियमित रूप से घूमते थे, सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखते थे और थाने के मुखबिर तंत्र की पकड़ मजबूत होती थी। लेकिन आज सामुदायिक पुलिसिंग नाम की कोई चीज व्यवहार में दिखाई नहीं देती। न ही बीट प्रभारी आम नागरिकों से संवाद करते हैं, न ही मोहल्लों में पुलिस की नियमित मौजूदगी दिखती है।

पुलिस चौकी और मोहल्ला चौपाल जैसी अवधारणाएं अब केवल योजनाओं तक सिमट गई हैं। थानों की कार्यशैली में जनसहयोग की भावना की जगह अब दूरी और अविश्वास ने ले ली है।

दूसरी ओर, अपराध की घटनाओं पर नजर डालें तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि 40 फीसदी से अधिक मामलों में आरोपी नाबालिग हैं। ये नाबालिग अब फेसबुक पोस्ट, रील विवाद या मामूली बहस पर चाकू निकालने से नहीं चूकते। उनके लिए हिंसा एक ‘ताकत दिखाने’ और ‘वायरल होने’ का जरिया बन गई है।