विचार / लेख

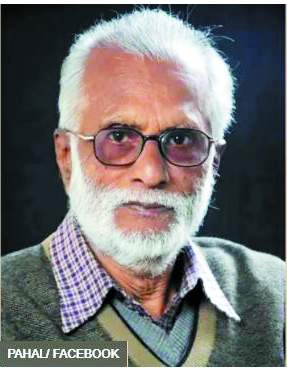

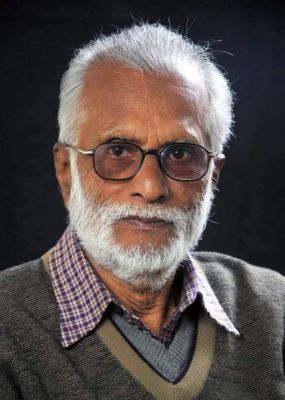

-आलोक पुतुल

ज्ञानरंजन को पढ़ते हुए उनकी कहानी ‘घंटा’ के पेट्रोला की वही धंसी हुई जगह सामने उभरती है, जहां नागरिकता दुबली थी, भाषा खुरदुरी थी और सच बोलने की कीमत तय थी।

घंटा कहानी में ‘पेट्रोला’ ऐसी जगह थी जिससे नागरिकों को कोई सरोकार नहीं था।

घंटा का कथानायक वहां बैठा केवल शराब नहीं पीता, वह अपने समय की सत्ता, सभ्यता और बौद्धिक दलालियों के बीच पीसा जाता हुआ भी बिल्कुल अचानक इतनी जोर से हंस पड़ता है कि शीशे टूट जाएं।

यह हंसी किसी राहत की नहीं, बल्कि भीतर तक जमे आक्रोश, आत्मग्लानि और असहाय प्रतिरोध की हंसी है। ज्ञानरंजन भी ऐसे ही कथाकार थे। उनका लेखन सुविधाजनक जगहों से नहीं, बल्कि समाज की तलछट से निकलता था।

इस बुधवार को 90 साल की उम्र में, जबलपुर में उनके निधन के बाद लगता है, जैसे उस पेट्रोला में बैठा एक और आदमी उठकर चला गया हो और समाज की सडक़ पर एक और घंटा गिर पड़ा हो, जिस पर भीड़ हल्का-सा ठहाका लगाकर आगे बढ़ गई हो, लेकिन जिसके गिरने की आवाज़ देर तक भीतर गूंजती रहती है। उनके मित्र और हिंदी के चर्चित कवि आलोक धन्वा भावुक स्वर में कहते हैं, ‘उनकी अनुपस्थिति अब कहीं अधिक गूंज रही है, उपस्थिति से कहीं अधिक। लगभग 60 साल से हम एक-दूसरे को जानते थे। 70 के दशक में, जबलपुर के उनके अग्रवाल कॉलोनी वाले घर में मैं महीने भर उनके साथ रहा था। आज एक-एक कर उनकी सारी कहानियां याद आ रही हैं। कुल जमा 25 कहानियां लिखीं उन्होंने और हर कहानी अमर हो गई।’

पहल के संपादन के लिए छोड़ा कहानी लेखन

महाराष्ट्र के अकोला में 21 नवंबर 1936 को ज्ञानरंजन का जन्म हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद वह जबलपुर के जीएस कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक बन गए थे। वहां से वह 1996 में सेवानिवृत्त हुए। वह प्रगतिशील लेखक संघ में भी केंद्रीय भूमिका में रहे और जबलपुर के रंगमंच की दुनिया में भी।

उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से मान्यता मिली, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू अवॉर्ड, साहित्य भूषण सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान और ज्ञानपीठ का ज्ञानगरिमा मानद अलंकरण शामिल हैं।

ज्ञानरंजन उन विरले कथाकारों में थे जिन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन उनका लिखा, ज़्यादा देर और दूर तक असर करता रहा।

महज पच्चीस कहानियों के सहारे हिंदी कथा-साहित्य में जो स्थान और सम्मान उन्होंने अर्जित किया, वह अपने आप में दुर्लभ उदाहरण है। लेकिन इससे भी अधिक असाधारण वह निर्णय था, जब उन्होंने कहानी-लेखन लगभग छोडक़र अपने को पूरी तरह से ‘पहल’ पत्रिका के संपादन तक सीमित कर लिया।

पारंपरिक शिल्प को तोडऩे वाली कहानियां

ज्ञानरंजन की कहानियां साठ के दशक की उस रोमानी मध्यवर्गीय आत्मतुष्टि के विरुद्ध एक निर्णायक हस्तक्षेप थीं, जो जीवन की सतह पर तैरते भावों को ही यथार्थ समझ बैठी थी।

उनकी कहानियां घटनाओं से नहीं, प्रक्रियाओं से बनती हैं। वह जीवन को घटते हुए नहीं, बनते-बिगड़ते हुए देखते हैं। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए यह साफ-साफ नजर आता है कि उन्हें दृश्य से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी, उसके पीछे काम कर रही मानसिक, सामाजिक और नैतिक शक्तियों में थी।

साहित्यकार, संपादक, शिल्पकार शंपा शाह कहती हैं कि पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैलियों का युद्ध-स्थल बने हमारे शहरी मध्यमवर्गीय परिवार और उसके परिजन ही ज्ञानरंजन की कहानियों का परिवेश हैं।

इस परिवेश की टूटन, लाचारी, ख़ुद्दारी, ग़द्दारी, गलाजत, नकलीपन, असलीपन सब कुछ को उनकी कहानियों ने बेहद संश्लिष्ट और सघन रूप में पकड़ा है।

उनका मानना है कि कहानी विधा की सुतवां बनक को हिन्दी में जैसा ज्ञानरंजन ने साधा था, वैसा किसी अन्य कहानीकार ने नहीं साधा। कसी गई निवाड़-सी तनी हुई, दो-टूक भाषा। संरचना ऐसी, कि चारपाई के किसी पाए को टस से मस न किया जा सके।

शंपा शाह कहती हैं, ‘ज्ञानरंजन की कहानियों में भाषा-संरचना-कथ्य आपस में इतनी सख्ती से गुंथे हुए होते हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। यहां तक कि इनमें से एक पर अलग से बात भी नहीं की जा सकती। इस बात की पड़ताल आप उनकी लिखी कहानी-मसलन ‘बहिर्गमन’ या ‘घंटा’ या ‘फैंस के इधर-उधर’ या ‘पिता’ के कथ्य को किसी अन्य को सुनाने की कोशिश कर के देख सकते हैं। या उस कहानी का कोई वाक्य कहानी में से निकालकर अलग से सुना कर देखिए।’

‘कहानी की बुनावट में से बाहर निकालते ही वह वाक्य उतना प्रभावी नहीं रह जाता, जबकि कहानी के भीतर वह अक्सर एक ऐसा वाक्य होता है जिसे कहानी में से हटाना तो दूर, उसे तनिक हिलाया-डुलाया तक नहीं जा सकता।’

शंपा शाह का कोट

ज्ञानरंजन की कहानियों के पात्र बहुत सोचने वाले पात्र हैं। वे मुखर नहीं हैं, लेकिन उनके भीतर लगातार एक बेचैनी काम करती रहती है। उनके यहां संबंध भावुक सजावट नहीं, बल्कि तनाव, असफलता, अपराधबोध और नैतिक द्वंद्व से बने जटिल ढांचे हैं।

कवि आलोक धन्वा कहते हैं, ‘वह हिंदी के पहले कथाकार थे, जिनमें शहर को लेकर आकर्षण था। लेकिन उनकी हर कहानी में प्रकृति भी अनिवार्य रूप से शामिल है। वह खुद भी कहते थे कि प्रकृति के अलावा, वह अपनी कहानियों में कभी शहर से बाहर नहीं गए। लेकिन इस प्रकृति को उन्होंने किसी ओट की तरह इस्तेमाल नहीं किया। वह जिस शहरी और क़स्बाई मध्यवर्ग का चित्रण करते हैं, वही पूरी सामाजिक व्यवस्था का केंद्र है, जहां अवसरवाद भी है, विवशता भी और प्रतिरोध की अधूरी आकांक्षा भी।’

आलोक धन्वा के अनुसार, अपनी बहुचर्चित ‘पिता’ कहानी में भी वह किसी नायकत्व का निर्माण नहीं करते। यह कहानी पिता की सत्ता का महिमामंडन नहीं करती, बल्कि उस सत्ता के भीतर छिपे अकेलेपन, कठोरता और करुणा को एक साथ दिखाती है। पाठक देर तक सोचता रह जाता है, किसके पक्ष में खड़ा हो?

इसी तरह ‘बहिर्गमन’ बौद्धिक कुलीनता की उस अमानुषिक क्रूरता को बेनकाब करती है, जो अपने वैचारिक वैभव के नीचे संवेदना को कुचल देती है। 'घंटा' जीवन की तलछट में फंसे उन चरित्रों की कथा है, जो गिरते भी हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं, और उसी गिरावट का पीछा भी करते रहते हैं।

यह ज्ञानरंजन ही थे, जिन्होंने अपनी शुरुआती कहानियों ‘मनहूस बंगला’ और ‘दिवास्वप्नी’ को, हवा-हवाई और कमरे में लड़ाई गई पतंग बताने का साहस किया। वह भी तब, जब 'दिवास्वप्नी' को तब के जाने-माने संपादक भैरव प्रसाद गुप्त ने छापा था। इन कहानियों के बाद ज्ञानरंजन के सुर बदले।

ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों के बारे में कहा था, ‘एक कहानी ‘शेष होते हुए’ बहुत सराही गई, बहुत लोकप्रिय हुई। उसने मुझे जानकारी में ला दिया। यह कहानी प्रेम के निर्माण की कहानी थी। उसके बाद मैं एक-दूसरे मार्ग पर पहुंच गया। मैंने प्रेम के अमरतत्व पर नहीं, प्रेम के विनाश की ही कहानियां लिखी हैं।’

महादेश की पत्रिका ‘पहल’

अपनी कहानियों के लिए चर्चित, मार्क्सवादी विचारधारा और संगठनों से जुड़े ज्ञानरंजन ने जब 'पहल' का प्रकाशन शुरू किया तो उसे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तक्षेप की तरह देखा गया।

यह भी दिलचस्प है कि पहल किसी खास प्रवृत्ति, गुट या विचारधारा की संकीर्ण पहचान तक सीमित नहीं रही, बल्कि साहित्यिक विवेक, बौद्धिक ईमानदारी और प्रश्नाकुल चेतना की पत्रिका के रूप में स्थापित हुई। उनके संपादन में रचनाएं अपने स्वाभाविक स्वर, वैचारिक जोखिम और कलात्मक गरिमा के साथ सामने आती रहीं। अनेक लेखक और कथाकार ऐसे हैं, जिनकी रचनात्मक पहचान ‘पहल’ के माध्यम से बनी या सुदृढ़ हुई।

उसकी प्रतिष्ठा सिर्फ उसमें छपने वाली रचनाओं से नहीं बनी, बल्कि उसके संपादक की वैचारिक सक्रियता, लेखकों से जीवंत संवाद, बहस करने और वैचारिक लड़ाइयां लडऩे की तत्परता से बनी।

हालांकि, लगभग 47 सालों तक प्रकाशन के बाद ‘पहल’ 2021 में बंद हो गई। ‘पहल’ का बंद हो जाना कहीं न कहीं ज्ञानरंजन को कुछ अकेला कर गया।

‘पहल’ के अंतिम अंक के संपादकीय में ज्ञानरंजन लिखते हैं, ‘हर चीज़ की एक आयु होती है, जबकि हम अपनी सांसों से अधिक जी चुके हैं। हमने कभी ‘पहल’ को एक संस्था या सत्ता की व्यवस्था नहीं दी। चीज़ें आती रहीं, हम निपटते रहे, अपने को भ्रष्ट होने से बचाते रहे।’

‘हमें अपनी ही पंक्ति पर बार-बार बदलते समय और उसमें आते-जाते तूफानों और सच्ची प्रतिभाओं की पहचान करनी थी, सो हमें तटस्थता और कठोरता की शैलियों का पालन करना पड़ा। हम जितना कर सके वह खरा था। प्रगति विरोधी, साम्प्रदायिक और तानाशाह शक्तियों और घरानों से हमारी मुठभेड़ चलती रही। हम पर्याप्त मरते जीते रहे। ‘पहल’ का टिकट बहुतों ने लिया पर कुछ बीच में उतर गये, कुछ आजीवन साथ निभा सके, इसके लिए कमिटमेन्ट अनिवार्य था जो हमारे रक्त और रगों में था।’

कथाकार प्रभु नारायण वर्मा कहते हैं कि ज्ञानरंजन की अपनी अलग व्यंग्यात्मक भाषा और निराले विवरणों से उनकी कहानियां पाठक को चकित, अवाक और चिन्तामग्न कर देती हैं। हिन्दी कहानी का यथार्थबोध उनकी कहानियों से जैसे छलांग लगा कर आगे बढ़ा।’

‘बहुत कहानीकारों में उनका ये प्रभाव आज भी दिखता है। लेकिन ज्ञानरंजन का दूसरा महत्वपूर्ण रूप ‘पहल’ पत्रिका का सुदीर्घ और स्तरीय संपादन का रहा। लम्बे समय तक ‘पहल’ हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ साहित्य और विचार की पत्रिका रही।’

प्रभु नारायण वर्मा कहते हैं, ‘लगभग ये माना जाता था कि पहल में जो रचना छपी है, वह स्तरीय ही होगी। पहल के कई विशेषांक बहुत चर्चित हुए, खासकर दो कविता विशेषांक। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पहल ने किसी एक व्यक्ति या विषय पर केंद्रित कई पुस्तिकाएं भी प्रकाशित कीं, जो बहुत सराही गईं। लेखक संगठनों से भी ज्ञानरंजन लम्बे समय तक जुड़े रहे और व्यक्तिगत रूप से भी वह बहुत जि़ंदादिल, मिलनसार और यारबाश इंसान थे।’

असहमति का लोकतंत्र

ज्ञानरंजन के बारे में यह मशहूर था कि वह दोस्ती भी पूरे मन से निभाते थे और असहमति भी पूरी तीव्रता से। उन्होंने साहित्यिक दुनिया को कभी आरामदेह नहीं होने दिया। उनकी उपस्थिति हमेशा एक असुविधा की तरह रही लेकिन यही असुविधा, हिंदी साहित्य में सांस भरती रही।

हिंदी के सुपरिचित कथाकार हृषीकेश सुलभ कहते हैं कि ज्ञानरंजन अपनी कहानियों, अपनी संपादकीय ईमानदारी और अपने मानवीय संबंधों में बहुत बड़े थे।

वह कहते हैं, ‘ज्ञानरंजन जी ने अगर, वैचारिक तल पर नामवर सिंह या राजेंद्र यादव की आलोचना की तब भी व्यक्ति के तौर पर कोई दुश्मनी का भाव नहीं था। वह सिर्फ बड़े लेखकों के संपादक नहीं थे। देश के छोटे-छोटे कस्बों में फैले अनगिनत पाठक और अल्पज्ञात लेखक उनसे पत्रों के जरिए जुड़े थे।’

‘वह लगभग हर पत्र का उत्तर देते थे। कम से कम एक पोस्टकार्ड तो ज़रूर। बिना किसी रौबदाब के, किसी अज्ञात लेखक से निरंतर संवाद बनाए रखना, उसके कुशलक्षेम की फि़क्र करना, यह गुण हिंदी के बहुत कम बड़े लेखकों में मिलता है।’

श्रीकांत वर्मा पीठ के पूर्व अध्यक्ष और कवि-कथाकार रामकुमार तिवारी, ज्ञानरंजन को याद करते हुए कहते हैं कि हिंदी साहित्य में उनकी उपस्थिति एक सशक्त रचनात्मक ऊर्जा थी। एक ऐसा गुरुत्व जो सबको खींचता था। उनको भी, जो उनकी वैचारिकता से असहमत होते थे।

रामकुमार तिवारी बताते हैं कि 80 के दशक में जब वह छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से कस्बे लैलूंगा में नौकरी कर रहे थे तो ज्ञानरंजन जी का एक पोस्टकार्ड मिला, ‘प्रिय रामकुमार, पहल के लिए कविताएं भेजो। मुझे खुशी होगी।’

रामकुमार तिवारी बताते हैं, ‘मैंने कविताएं भेजी, वे छपीं। बाद में तो कई कहानियां उन्होंने प्रकाशित कीं। मेरे दोनों कहानी-संग्रहों की शीर्षक कहानियां-कुतुब एक्सप्रेस और जगह की जगह, सबसे पहले ‘पहल’ में ही प्रकाशित हुईं।’

तिवारी कहते हैं, ‘ज्ञानरंजन में प्रतिबद्धता के साथ गहरा लोकतंत्र था। यह जानते हुए भी कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, उन्होंने मुझे भरपूर स्नेह दिया। एक बार मेरी मूर्खतापूर्ण बहस से खीजकर बोले- देखो रामकुमार, मैं आंदोलन का आदमी हूंज् मैंने कहा-दादा, मैं न आंदोलन के आदमी से बात कर रहा हूँ, न पहल के संपादक से, बल्कि अपने अग्रज कहानीकार से संवाद कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद फिर उनका फोन आया-रामकुमार, पहल के लिए कुछ भेजो।’

हालांकि, हिंदी के वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना ज्ञानरंजन को एक कथाकार और संपादक के साथ-साथ एक बेहद संवेदनशील और ईमानदार मनुष्य के रूप में भी याद किए जाने के पक्षधर हैं। वह बताते हैं कि कैसे बरसों तक कविता लिखने के बाद 61 साल की उम्र में, ज्ञानरंजन ने ही उनके पहले संग्रह ‘समुद्र पर हो रही है बारिश’ को तैयार करवाया, उसके छपने की व्यवस्था की।

86 साल के नरेश सक्सेना कहते हैं, ‘सार्वजनिक रुप से एक कथाकार के रूप में, एक संपादक के रूप में जितना प्रेम और आदर उन्हें मिला, उतना हिंदी की दुनिया में किसी को नहीं मिला। पहल पत्रिका तो एक संस्थान जैसी थी। कभी मित्रों के सहयोग से तो कभी अपने पैसे से पत्रिका प्रकाशित करते रहे। बिना सरकारी सहयोग के, पहल सम्मान का आयोजन करते रहे। ऐसा कोई एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आम तौर पर संपादकों का जुड़ाव लेखकों से होता है लेकिन ज्ञानरंजन जी जिस तरह अपने पाठकों से जुड़े हुए थे, वह चकित करता है।’

सक्सेना कहते हैं कि एक तरफ ज्ञानरंजन अत्यंत संवेदनशील और स्नेह बरसाने वाले मनुष्य थे, वहीं वैचारिक रीढ़ की हड्डी को उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया।

वह याद करते हैं, ‘मध्यप्रदेश सरकार ने ज्ञानजी को मुक्तिबोध फेलोशिप देने के लिए चि_ी लिखी। लेकिन सरकार से उनके वैचारिक मतभेद थे। उन्होंने इस फेलोशिप के लिए साफ मना कर दिया। ज्ञानरंजन जैसा तो केवल ज्ञानरंजन ही हो सकते थे।’

बरसों पहले ज्ञानरंजन ने लिखा था, ‘हमारे पास महान रचनाकारों को याद करने, उनको समझने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के कुछ बहुत ही पारंपरिक और सीमित तरीके हैं। गोष्ठी, व्याख्यान और किताब या फिर कोई ट्रस्ट, नाम से कोई पुरस्कार या एक निरंकृत मूर्ति। इन रास्तों से हम अपने अद्वितीय रचनाकारों को याद करते हैं। बड़े और लोकप्रिय लेखकों को जि़ंदाबाद तो बहुत मिलता है पर प्राय: रिवाजी स्मरणों से आगे उनके भीतर संसार की महानताओं तक पहुंचना कई बार ज्यादा कठिन हो जाता है।’

ज्ञानरंजन के मामले में भी ऐसा ही है।

ज्ञानरंजन की कहानी ‘पिता’ का मुख्य पात्र एक ऐसी नैतिक जिद का प्रतिनिधि है, जो सुविधा, आग्रह और समझौते, तीनों को अस्वीकार कर देता है। रात में बाहर अकेले सोना उसके लिए पीड़ा का चुनाव नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की शर्त है। यह मौन कोई निष्क्रिय चुप्पी नहीं, बल्कि ऐसा नैतिक वक्तव्य है।

ज्ञानरंजन अपने 90 साल के सफऱ में स्वयं भी जीवन और साहित्य में उन जगहों से बाहर खड़े दिखाई देते हैं, जहां सहमति और सुविधा सहज उपलब्ध होती है। लेकिन वह सरोकारी चिंतन, लेखन और पठन की दुनिया में अंत समय तक सक्रिय बने रहे। (बीबीसी)

.jpg)