विचार / लेख

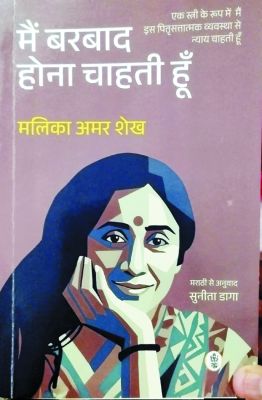

जस्टिस यशवंत वर्मा (बाएं) और जस्टिस शेखर यादव

-उमंग पोद्दार

ऑफिस के लिए लाखों रुपए का महँगा सामान खरीदना, जमीन कब्जा करना, पैसों की हेराफेरी, भ्रष्टाचार और यौन उत्पीडऩ – ऐसे ही कुछ आरोपों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग या इंपीचमेंट के जरिए हटाने की कोशिश भारत के इतिहास में कई बार हुई है।

हालाँकि आज तक किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है।

कई बार ऐसा हुआ है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष/सभापति के सामने लाया गया, इसके बाद भी वे अलग-अलग कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए।

कभी पर्याप्त सांसदों ने महाभियोग का समर्थन नहीं किया तो कभी जज ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया।

मौजूदा समय में भारत में दो जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात चल रही है। पहले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा। इनके घर पर कथित तौर से बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी।

जबकि दूसरे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक और जज, जस्टिस शेखर यादव। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में भाषण दिया था। इसमें उन्होंने तीन तलाक़ और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर बात करते हुए कहा था कि ‘हिन्दुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा।’

जस्टिस यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजी है।

अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मानसून सत्र में सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। वहीं, 55 सांसदों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव भेजा है।

जज को हटाने की लंबी प्रक्रिया

किसी जज को पद से हटाना बड़ा ही मुश्किल काम है और इसकी प्रक्रिया भी लंबी है। पहले तो लोक सभा के सौ सांसद या राज्य सभा के पचास सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर अपना दस्तख़त कर संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति को भेजते हैं।

अब अध्यक्ष/सभापति पर यह निर्भर करता है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं। अगर अध्यक्ष/सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो वे तीन सदस्यों की एक समिति का गठन करते हैं। फिर वह इस मामले की तहकीकात करती है।

अगर समिति यह पाती है कि जज के ख़िलाफ़ आरोप बेबुनियाद हैं तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है।

अगर समिति जज को दोषी पाती है तो फिर उनकी रिपोर्ट की चर्चा संसद के दोनों सदनों में होती है। इसके बाद इस पर वोटिंग होती है।

किसी महाभियोग प्रस्ताव को पार?ित होने के लिए दोनों सदन में विशेष बहुमत यानी दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इतना बहुमत होने पर महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है और आखिरकार राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर वह जज को हटाने का आदेश देती हैं।

महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से यहाँ पढ़ा जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि न्यायालय की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए इस प्रक्रिया को जानबूझ कर कठिन बनाया गया है।

चलिए समझते हैं कि इनसे पहले आए महाभियोग प्रस्ताव में क्या-क्या हुआ है।

जस्टिस वी. रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव

साल 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी। रामास्वामी भारत के पहले ऐसे जज बने जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सांसदों ने मतदान किया था।

इससे पहले साल 1970 में सुप्रीम कोर्ट के जज जेसी शाह के खिलाफ भी करीब 200 सांसदों ने एक महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा था। हालाँकि, अध्यक्ष जीएस ढिल्लों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया।

साल 1949 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एसएन सिन्हा को महाभियोग द्वारा हटाया गया था। लेकिन यह भारत का संविधान लागू होने से पहले की बात है।

जस्टिस रामास्वामी के ख़िलाफ़ महाभियोग की एक लंबी प्रक्रिया चली। इनका नाम तब से ही विवादों में घिरा हुआ था, जब इन्हें मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया था।

जस्टिस रामास्वामी को जज नियुक्त करने वाले उनके ससुर और भारत के तब के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरस्वामी थे। जस्टिस वीरस्वामी ने साल 1976 में आपातकाल के दौरान इस्तीफ़ा दिया था। उनके घर से सीबीआई को पैसे मिले थे और वो इसका हिसाब नहीं दे पाए थे।

साल 1989 में जस्टिस रामास्वामी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज शपथ ली। उसके कुछ समय बाद ही पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के दौरान की कुछ खबरें बाहर आईं।

इनमें उन पर आरोप थे कि उन्होंने अपने आधिकारिक घर की साज-सज्जा करवाने में लाखों रुपए की धनराशि का दुरुपयोग किया है। जस्टिस रामास्वामी के महाभियोग पर एस सहाय द्वारा संपादित एक किताब ‘गॉन ऐट लास्ट?’ भी लिखी गई है।

किताब के मुताबिक उन पर लगे आरोप में शामिल थे-दो सौ से ज़्यादा पर्दे सिलवाना, करीब सौ तौलिए और 18 अटैचियों की खरीदारी करना। साथ ही, करीब दस लाख रुपए का फोन का बिल।

यही नहीं, उन पर यह भी आरोप था कि वे अपनी ऑफिस की गाडिय़ों से चंडीगढ़ से मद्रास (अब चेन्नई) गए थे। इसके बाद उनके स्टाफ़ मेम्बर को मद्रास जाकर गाडिय़ाँ वापस लानी पड़ीं।

साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ वकीलों ने भी उनके इस्तीफ़े की माँग की। इसके बाद जस्टिस रामास्वामी ने कुछ हफ़्तों की छुट्टी ले ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक अंदरूनी जाँच ने उन्हें निर्दोष पाया और उसके बाद वह वापस कोर्ट में बैठने लगे।

साल 1991 में लोक सभा के 108 सांसदों ने लोक सभा के अध्यक्ष को जस्टिस रामास्वामी के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव भेजा। अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

इस मामले की जाँच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई। समिति ने उन्हें कई चीज़ों के लिए दोषी पाया और उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफ़ारिश की। हालाँकि, इस बीच लोकसभा भंग हो गई और फिर से आम चुनाव हुए। कऱीब दो साल तक यह मामला लंबित रहा। इस बीच यह सवाल भी उठा कि क्या लोकसभा के भंग होने से पहले शुरू की गई महाभियोग प्रक्रिया, नई लोकसभा में भी आगे बढ़ाई जा सकती है या यह प्रक्रि?या फिर से शुरू करनी होगी।

मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पुरानी महाभियोग प्रक्रिया ही आगे बढ़ाई जा सकती है। आखऱिकार मई 1993 में लोक सभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हुई।

हालाँकि, इसके बाद इस प्रक्रिया ने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया। ख़बरों के मुताबिक, उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक मौखिक निर्देश जारी क?िया क?ि कांग्रेस के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान नहीं करें।

उस समय ऐसी भी ख़बरें आई थीं कि रामास्वामी राजीव गांधी के कऱीबी थे। जस्टिस रामास्वामी के बेटे भी तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के विधायक थे।

कई जानकारों का मानना है कि इस महाभियोग पर उत्तर और दक्षिण भारत के सांसदों में भी मतभेद था। कई सांसदों को लग रहा था कि दक्षिण भारत के एक जज को सज़ा दी जा रही है। दूसरी ओर, ऐसे ही मामलों में उत्तर भारत के जजों के खिलाफ कुछ नहीं होता है।

जस्टिस रामास्वामी के वकील कपिल सिब्बल ने भी उनका पक्ष संसद के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जस्टिस रामास्वामी को ग़लत तरीक़े से फँसाने की यह एक साजि़श है।

लोकसभा में दो दिनों तक चली लंबी बहस के बाद सांसदों ने मतदान किया। 196 सांसदों ने रामास्वामी को हटाने के लिए ‘हाँ’ कहा जबकि 205 सांसदों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले सांसद कांग्रेस पार्टी के थे।

इसकी वजह से जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वे फरवरी 1994 में रिटायर हुए।

साल 1999 में उन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर तमिलनाडु विधान सभा का चुनाव लड़ा लेकिन कामयाब नहीं हुए। जस्टिस रामास्वामी का निधन इसी साल मार्च महीने में हुआ।

इन पर लगा था जमीन कब्जा करने का आरोप

यह तो थी जस्टिस रामास्वामी की कहानी। इसके बाद भी दो और महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाए गए। हालाँकि, इन दोनों मामलों में जज ने इस्तीफ़ा दे दिया।

जस्टिस रामास्वामी के बाद जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चली। जस्टिस पीडी दिनाकरन कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और जमीन पर कब्जा करने के आरोप थे।

उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में जज के पद के लिए भेजा गया था। बाद में इन आरोपों की वजह से उनका नाम वापस ले लिया गया। इसके बाद उन्हें सिक्किम हाई कोर्ट भेज दिया गया।

दिसंबर 2009 में राज्यसभा के 75 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दस्तखत किए। एक महीने बाद उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी ने तीन-सदस्यों की एक समिति का गठन किया।

जस्टिस दिनाकरन ने इस समिति का विरोध किया। उन्होंने तीन में से एक सदस्य के खिलाफ पक्षपात के आरोप भी लगाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में उस सदस्य को हटाने का आदेश दिया। (बाकी पेज 8 पर)

हालाँकि, इस समिति की जाँच पूरी होने से पहले ही जुलाई 2011 में जस्टिस दिनाकरन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रद्द हो गई।

जस्टिस दिनाकरन का कहना था कि उन्हें इस समिति के निष्पक्ष होने पर संदेह है। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया के शिकार हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि दलित-ईसाई होने के कारण उन्हें प्रताडि़त किया जा रहा है, उनका उत्पीडऩ हो रहा है।

हालाँकि, अख़बार ‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ में छपी एक ख़बर के मुताबिक, एक हफ़्ते बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की कोशिश की। लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

जस्टिस सौमित्र सेन और लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला

महाभियोग की बात करें तो अब तक का सबसे आगे जाने वाले मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सौमित्र सेन का है। उन्हें साल 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया था।

उस वकत उनके खिलाफ एक आरोप सामने आया। आरोप था कि जब वह वकील थे तब कुछ मामलों में उन्होंने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी की थी। साल 2006 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें ये पैसे वापस लौटाने को कहा।

साल 2007 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उनके ख़िलाफ़ एक अंदरूनी जाँच बैठाई।

इसमें उन्हें दोषी पाया गया। फिर, साल 2009 में राज्य सभा के 58 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की माँग की। इसके बाद फरवरी 2009 में राज्य सभा ने तीन-सदस्यों की एक समिति का गठन किया।

साल 2010 में इस समिति ने उन्हें दोषी पाया। इस समिति की रिपोर्ट को राज्यसभा के सामने रखा गया। इस पर बहस हुई। इस दौरान जस्टिस सौमित्र सेन ने भी वकील के ज़रिए अपना पक्ष रखा।

18 अगस्त 2011 को 189 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग के पक्ष में मतदान किया। केवल 17 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग का विरोध किया।

ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी जज के ख़िलाफ़ संसद के एक सदन में महाभियोग प्रस्ताव सफल रहा। अब बारी थी इस प्रस्ताव के लोकसभा में जाने की।

हालाँकि, इसके पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। इससे यह महाभियोग प्रस्ताव वहीं खत्म हो गया।

जस्टिस गंगेले और महिला जज के यौन उत्पीडऩ का मामला

साल 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसके गंगेले के खिलाफ भी राज्य सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने निचली अदालत की एक महिला जज का यौन उत्पीडऩ किया है।

महिला जज का यह भी आरोप था कि जब उन्होंने जस्टिस गंगेले की बात नहीं मानी तो उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद महिला जज ने अपना इस्तीफा दे दिया।

इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी ने एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि जस्टिस गंगेले के खिलाफ यौन उत्पीडऩ के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं।

हालाँकि, समिति ने महिला जज के तबादले को ग़लत ठहराया। फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज को वापस नियुक्त किया।

सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा के एक फैसले में ‘कॉपी-पेस्ट’ की कही बात, क्या है पूरा मामला

कुछ अन्य मामले

ये तो कुछ ऐसे मामले थे जहाँ संसद में महाभियोग के प्रस्ताव को अध्यक्ष/ सभापति ने स्वीकार किया और एक समिति का गठन किया।

हालाँकि, ऐसे कई मामले हैं जब सांसद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए लेकिन अनेक कारणों से ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाए।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने एक प्रेस-कांफ्रेंस भी की थी।

उन्होंने आरोप लगाए थे कि जस्टिस दीपक मिश्रा कुछ संवेदनशील मामले चुनिंदा जजों को सौंप रहे हैं।

अप्रैल 2018 में 71 राज्यसभा सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के लिए एक महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। लेकिन, उस वक्त के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।

भविष्य में बनने वाले एक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी।

साल 2015 में जस्टिस जे बी पारदीवाला गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। उनके खिलाफ राज्यसभा के 58 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की। यह प्रस्ताव उनके एक फैसले के खिलाफ था। इसमें उन्होंने आरक्षण की आलोचना की थी।

हालाँकि, इस प्रस्ताव के तुरंत बाद फैसले से उनकी टिप्पणियाँ हटा दी गईं। इस तरह यह महाभियोग प्रस्ताव ख़त्म हो गया। जस्टिस पारदीवाला फि़लहाल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वह साल 2028 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। (बीबीसी)