अंतरराष्ट्रीय

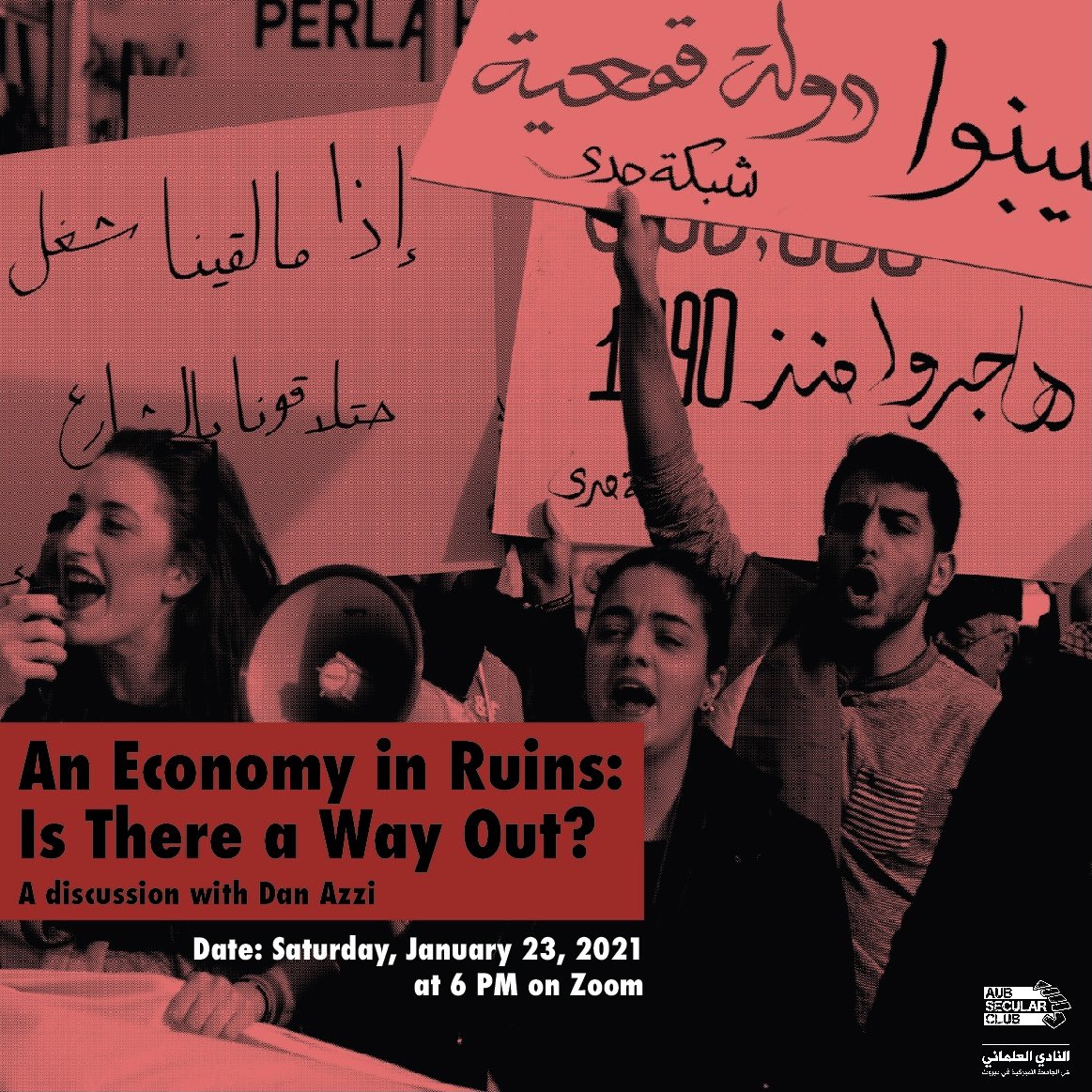

अक्तूबर 2019 में लेबनान की राजधानी बेरूत के शहीद चौक पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी. तब वहां के हज़ारों प्रदर्शनकारियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले तीन सालों में देश के ऊपर वित्तीय संकट कहीं अधिक गहरा हो जाएगा.

लेबनान में भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन दशकों से पनप रहा था और अब संकट इतना विकट हो गया है कि देश की मुद्रा की कीमत 90 प्रतिशत तक गिर गयी है और महंगाई आसमान छू रही है.

लेबनान की अधिकांश जनता इस भीषण ग़रीबी की चपेट में आ गयी है. लेबनान में केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनातिक व्यवस्था भी चरमरा गई है.

अलग-अलग दलों के बीच गतिरोध की वजह से राष्ट्रपति तक नहीं चुना जा सका है और सरकार को किसी तरह से एक कार्यवाहक राष्ट्रपति चला रहे हैं.

ताश के पत्तों का घर

बेरूत कभी इतना संभ्रांत और सुंदर शहर था कि उसे मध्य-पूर्व का पेरिस कहा जाता था. 1960 के दशक में इसकी ख़ूबसूरत चौड़ी सड़कों पर लोगों की भीड़ होती थी. और फिर 1970 के दशक में गृह-युद्ध शुरू हुआ जिसने देश को तोड़ना शुरू कर दिया.

देश के नियंत्रण के लिए सत्ता का संघर्ष मुसलमान और ईसाई समुदाय के बीच शुरू हुआ. इसराइल और सीरिया भी इसमें कूद पड़े. हज़ारों लोग मारे गए और कई इलाके ध्वस्त हो गए. अंत में लड़ाई ख़त्म तो हुई लेकिन एक और बदलाव आया. गृह युद्ध के लड़ाके अब राजनेता बन गए थे. और यहां से लेबनान का आर्थिक पतन शुरू हो गया.

लेबनान में 18 धार्मिक पंथों की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी भूमिका है. लेबनान के सामाजिक ताने-बाने और आर्थिक संकट के कारणों को कारमिन जेहा बेहतर समझती हैं.

कारमिन उन लोगों में से एक हैं जिन्हें हाल में लेबनान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. वो एक राजनीतिक शास्त्री हैं और अब बार्सिलोना में रहती हैं और प्रवासी मामलों पर शोध कर रही हैं. उन्होंने लेबनान पर काफ़ी अध्ययन किया है.

कारमिन जेहा कहती हैं, ''लेबनान के लोग बड़े दयालू होते हैं. हम लोग आत्म सम्मान के साथ जीते हैं लेकिन सरकार हमारे आत्म सम्मान और गरिमा को कुतरती जा रही है. हम लोग महत्वाकांक्षी हैं. लेकिन यह समय बहुत मुश्किल है.''

लेबनान में गृह-युद्ध की समाप्ति के बाद अलग-अलग धार्मिक गुटों में बड़े राजनीतिक पद बांट दिए गए. इसाई समुदाय को राष्ट्रपति का पद मिला, संसद अध्यक्ष पद शिया मुस्लिम गुट को मिला और सुन्नी मुसलमान को प्रधानमंत्री का पद मिला.

इसका मक़सद विभिन्न धार्मिक गुटों को मिलाकर सत्ता संभालने का अवसर देना और शांति सुनिश्चित कर किसी गृह युद्ध को टालना था.

कारमिन बताती हैं कि, ''मैंने गृह-युद्ध के बाद पनपी व्यवस्था को करीब से देखा है और उसका अध्ययन किया है. मेरे लिए यह व्यवस्था बड़ी चिंताजनक है. गृह-युद्ध में एक लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 17 हज़ार से ज़्यादा लापता हो गए.''

वो कहती हैं कि किसी को गृह-युद्ध के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया.

''गृह-युद्ध के लड़ाके सूट पहन कर राजनेता बन गए और आपस में मंत्रालय और सार्वजानिक संसाधन बांट लिए.''

लेबनान में दोबारा गृह-युद्ध तो नहीं छिड़ा. इस मायने में यह व्यवस्था कामयाब रही लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल गया और वो ठप्प हो गयी.

कारमिन कहती हैं, ''हमारी चुनावी व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है. जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी पार्टी में चुनाव नहीं होता. ये ऐसी सरकार है जिसके मंत्री सरकारी ठेके और टेलीकॉम लायसेंस, ज़मीन और समुद्री होटल और रिज़ॉर्ट अपने जानने वालों या समर्थकों में बांट देते हैं. यह बेहद स्पष्ट और दुखद है.''

अक्तूबर 2019 के क्रांतिकारी प्रदर्शनों के तुरंत बाद ही दुनिया भर में कोरोना महामारी फैल गयी. पहले से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और भी गहरे संकट में डूब गयी.

अगस्त 2020 में लेबनान के बेरूत बंदरगाह के गोदामों मे रखे कई टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया. यह दुनिया का एक सबसे बड़ा गैर-परमाणु विस्फोट था. इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और हज़ारों घायल हुए.

इस घटना को लेकर कारमिन जेहा कहती हैं, ''शहर तहस नहस हो गया था. लोग अपने घुटनों पर आ गए. कोविड का प्रकोप था और फिर भी राजनेता 13 महीनों तक सरकार स्थापित करने में नाकामयाब रहे. विदेशी सरकारें और लोग कहते रहे कि हम मदद भेजना चाहते हैं लेकिन आप कोई सरकारी तंत्र तो बनाएं. लेकिन इन राजनेताओं ने कोई ज़िम्मेदारी या सहानुभूति नहीं दिखाई.''

इन लोगों में एक महत्वपूर्ण गुट है- हिज़बुल्लाह. इस गुट को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित कर रखा है और इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है.

कारमिन कहती हैं कि हिज़बुल्लाह एक सैनिक गुट और राजनीतिक गुट की तरह काम करता है. सत्ता की साझेदारी में अपने हित साधता है और किंगमेकर की भूमिका भी निभाता है और लेबनान को खोखला करता है.

भ्रष्ट बैंकिंग प्रणाली

लेबनान में राजनीतिक व्यवस्था के साथ-साथ बैंकों कि स्थिति भी बिगड़ती गयी है.

बेरूत स्थित शोध संस्थान पॉलिसी इनिशिएटिव के संस्थापक निदेशक समी अताअल्लाह कहते हैं कि पिछले एक-दो सालों में लेबनान में महंगाई दर आसमान छूने लगी है. इससे पता चलता है कि लेबनान की जनता के लिए यह अभूतपूर्व संकट है. वो इस संकट में बैंकों की भूमिका की ओर भी इशारा करते हैं.

वो कहते हैं, ''आमतौर पर बैंक विविध परियोजनाओं और फंड में निवेश करते हैं. लेकिन यहां बैंकों ने लगभग अपना 70 प्रतिशत धन सरकारी फ़ंड और परियोजनाओं में लगा दिया है. उन्होंने अपने को भारी जोखिम की स्थिति में डाल दिया और जब सरकार आर्थिक संकट में घिरी तो बैंक भी उसकी चपेट में आ गए.''

बैंकों के द्वारा ऐसे निवेश को रोकने के लिए निगरानी तंत्र तो होता है लेकिन लेबनान में तंत्र बेअसर रहा और जब समस्या खुलकर सामने आयी तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने लेबनान और उसकी संस्थाओं को कर्ज़ देना बंद कर दिया.

समी अताअल्लाह कहते हैं, ''जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से पैसे मिलने बंद हुए तो इन बैंकों ने अपने ग्राहकों द्वारा डिपॉजिट धन बुरे सरकारी निवेश के लिए केंद्रीय बैंक को देना शुरू कर दिया. इस तरह ब्याज़ के ज़रिए मुनाफ़ा कमाने के लिए जानते बूझते उन्होंने जनता की जमा-पूंजी सरकार को थमा दी.''

ज़्यादातर देशों में एक ही विदेशी विनिमय दर होती है लेकिन लेबनान में कई दरों के चलने के असर पर समी अताअल्लाह कहते हैं, ''कई विनिमय दर का मतलब होता है के अलग अलग उद्योगों के लिए अलग विनिमय दर. मिसाल के तौर पर किसी के लिए सस्ती तो किसी के लिए महंगी. यह एक तरह से कुछ उद्योगों को रियायत देना और बाकी जनता पर अतिरिक्त कर लगाने जैसा है. लेबनान में चार से पांच मुद्रा विनिमय दर लागू हैं.''

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लेबनान को कर्ज़ देने के लिए एक शर्त यह रखी है कि पहले वो एक विनिमय दर लागू करें अर्थव्यवस्था में कई अन्य सुधार लाए.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को लेकर लेबनान ने कोई ख़ास तरक्की नहीं की है. राजनेताओं की तरफ़ से भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं.

लेबनान अब पूरी तरह से केवल कैश अर्थव्यवस्था बन गया है. बिजली कंपनी दिन में केवल दो घंटे तक ही बिजली दे पा रही है. लोग महंगे जनरेटरों पर निर्भर हैं. दवाई और ईंधन के दाम भी बढ़ गए हैं. तीस साल बाद देश में कालरा की महामारी भी फैल रही है. इन परिस्थितियों के कारण देश में असुरक्षितता और हिंसा के भड़कने की आशंका भी मंडरा रही है.

इस पर समी अताअल्लाह कहते हैं, ''सत्तारूढ़ समुदाय को इसकी चिंता नहीं दिखती है और ना ही उनका ज़मीर जागता नज़र आता है. हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि हिंसा ना भड़के. लेकिन उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. समाज को संगठित होकर सुधार लाने होंगे. ऐसे सुधार जो बाहर से ना थोंपे गए हों बल्कि देश ने ख़ुद लाए हों.''

जन शक्ति

समाज के संगठित होने और जनता द्वारा बदलाव लाने को लेकर लेखिका और अनुवादक लीना मंज़र कहती हैं कि देश के हालात ने उन्हें पत्रकारिता की ओर खींचा है. हालांकि वो खुद को पत्रकार नहीं कहती हैं.

2019 के विरोध प्रदर्शनों में जन शक्ति को लेकर वो कहती हैं, ''वो ऊंट की पीठ पर आख़िरी तिनका था जिसने उसकी कमर तोड़ दी, जब सरकार ने कहा कि वो व्हाट्सप्प कॉल पर टैक्स लगाने जा रही है. इतने बड़े विरोध प्रदर्शन देश में कभी नहीं हुए थे. उत्तर से दक्षिण तक हर गांव और ज़िले में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए थे. दो-तीन महीनों तक लोगों का जुनून उफ़ान पर था और आशा बंधी थी कि अच्छे बदलाव आएँगे. लेकिन वो झूठ साबित हुआ. दरअसल हालात उसके बाद और बदतर हो गए.''

लेबनान में विरोध प्रदर्शनों के बाद हालात इतने बिगड़े कि 80 प्रतिशत आबादी ग़रीबी की गर्त में धंस गई और लेबनान की मुद्रा लिरे की कीमत तेज़ी से गिर गयी.

लीना मंज़र कहती हैं, ''एक डॉलर की कीमत डेढ़ हज़ार लीरे होती थी जो अब 40 हज़ार लीरे हो गयी है. कुछ भी ख़रीदने के लिए अब पहले लीरे को डॉलर में भुनाना पड़ता है. सौ डॉलर पाने के लिए लीरे की मोटी गढ्ढियां ले जानी पड़ती हैं. घरों में बिजली, पानी की कीमत चुकाना सबके लिए संभव नहीं है. सड़कों पर बिजली नहीं है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और असुरक्षा का माहौल है.''

हालांकि लेबनान में इस साल मई में चुनाव हुए थे, लेकिन कार्यवाहक सरकार से अब तक काम चलाया जा रहा है. नवंबर से राष्ट्रपति का पद ख़ाली है.

लीना मंज़र कहती हैं, ''इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग चुनाव में अपने उन सैनिक नेताओं को ही चुनते हैं जिनका वो नाम जानते हैं. वहीं हाल में लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ी हैं. कई वारदातों में लोगों ने बैकों में डिपॉज़िट अपने पैसे हथियार की मदद से निकाले हैं.''

लीना आगे कहती हैं, ''हर आदमी जिसने यह किया है उसके पास जायज़ वजह थी. या तो उन्हें अपने किसी परिजन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे या विदेशों में फंसे अपने बच्चों के लिए जिन्हें पैसे भिजवा पाना मुश्किल हो गया था.''

वो आगे कहती हैं कि अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो गृह-युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है. ज़रूरी नहीं कि वे धमाकेदार ढंग से हो. स्थिति धीरे-धीरे हाथ से निकल जाएगी.

डूबना है या उबरना है?

मध्य-पूर्व संस्थान की निदेशक और जॉन हॉपकिंस संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता रैंडा स्लीम लेबनान की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्त पर कहते हैं कि देश में राजनेताओं और उद्योगपतियों और बैंक चलाने वालों के बीच की मिली-भगत है.

वो कहती हैं, ''कई राजनेता बैंकों में शेयरधारक हैं. तो वो नहीं चाहते कि सुधारों की वजह से उनके निजी हितों को नुकसान पहुंचे. इसलिए वो उन्हें अपनाने से हाथ पीछे खींच रहे हैं.''

लेबनान के लोगों में जिजीविषा है. जिसकी वजह से वे संघर्ष करते आए हैं. लेकिन उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है और उनका संघर्ष कठिन हो सकता है.

रैंडा कहती हैं, ''मेरा मानना है कि लेबनान एक विफल देश बन चुका है. कई सरकारी अधिकारियों को नहीं लगता अभी ऐसा हो चुका है. लेकिन जिस तरह की हिंसा हम देख रहे हैं. लेबनान की सेना मज़हबी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष करती दिख रही है. कई मोहल्लों में लोगों ने पुलिस के बिना सुरक्षा के लिए ख़ुद इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है. यह सब मुझे गृह-युद्ध के दिनों जैसा लगता है.''

दुनिया के बाकी संघर्षों की तरह लेबनान में भी संघर्ष का कारण राजनीतिक, सामाजिक और मज़हबी हैं. लेबनान के संघर्ष की जड़ में भ्रष्टाचार है जो मिटता नहीं दिखता.

लेबनान के पतन को रोकने के प्रयास को लेकर रैंडा स्लीम कहती हैं, ''राजनेताओं और उद्योगपतियों ने इस विफल मॉडल से बहुत कमाया है.''

''तो मुझे नहीं लगता कि देश को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता पाने के लिए सुधार होंगे. और ना ही वो कहीं जाने वाले हैं. तो मुझे नहीं लगता नज़दीकी भविष्य में कुछ बदलेगा जब तक की हम बदतर हालात में पहुंच नहीं जाते.'' (bbc.com/hindi)