संपादकीय

इंटरनेट और कंप्यूटर पर तबाही का सामान फैलाने में कुछ पल लगते हैं, और अगर सरकार की नीयत न रहे तो उसे पकडऩे में साल भी लग जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से बुल्ली बाई नाम से एक एप्लीकेशन बनाया गया और उस पर देश की प्रमुख मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें और उनका नाम, उनका परिचय डालकर उनकी नीलामी की जा रही थी। जाहिर तौर पर यह हरकत उन मुस्लिम महिलाओं का हौसला पस्त करने के लिए थी जो कि सोशल मीडिया पर या भारत के सामाजिक जीवन में मुस्लिम समाज का एक बेहतर चेहरा हैं और जो सांप्रदायिकता के, कट्टरपंथ के खिलाफ लगातार लड़ती भी हैं। मकसद बड़ा साफ था कि इन्हें इतना बेइज्जत किया जाए कि वे डर-सहमकर घर बैठ जाएं और इनकी सक्रियता खत्म हो जाए। पिछले कुछ दिनों से यह चल रहा था और देश भर से केंद्र सरकार से यह मांग हो रही थी कि ऐसे साइबर जुर्म करने वाले मुजरिमों को तुरंत पकड़ा जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ इंटरनेट पर इसके प्लेटफार्म को इस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कहा। सीधे कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने इसकी जांच करके बेंगलुरु से 21 बरस के एक इंजीनियरिंग छात्र को पकड़ा है। इस गिरफ्तारी के पहले तक सोशल मीडिया इस विवाद से उबला हुआ था कि ऐसी हरकत करने वाले लोग हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या कि कोई और है? दोनों तबकों के लोगों पर शक करने वाले लोगों के अपने-अपने तर्क थे, और अब जब यह मामला सामने आया तो पता लगा है कि यह विशाल कुमार झा नाम का इंजीनियरिंग छात्र है जो कि उत्तराखंड की एक महिला के साथ मिलकर यह हरकत कर रहा था। उसने मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने के लिए बुल्ली बाई नाम का एप्लीकेशन शुरू करके यह हरकत की थी। लेकिन इसके साथ-साथ विशाल कुमार झा ने खालसा सुपरमेसिस्ट नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट खोला था और उसने बहुत से और दूसरे खातों के नाम बदलकर सिख नामों से मिलते-जुलते नाम रख दिए थे और ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को वह खालिस्तानी सिख बता रहा था। यह मामला खतरनाक इसलिए भी है कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ चल रहे इस अभियान के साथ-साथ यह सिखों को बदनाम करने का भी एक अभियान था, और यह तो भला हो मुंबई पुलिस का जिसने कि आनन-फानन कुछ दिनों के भीतर यह पकड़ लिया है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इसी तरह बिक्री का एक दूसरा मामला पिछले साल सामने आया था जिसमें सुन्नी डील्स नाम से मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही थी और उस मामले में देश की सरकार ने पिछले बरस से लेकर अब तक कुछ नहीं किया था।

देश का साइबर कानून बहुत कड़ा है और देश का आईटी एक्ट ऐसे तमाम जुर्म से निपटने के लिए बनाया गया है, लेकिन सारी ताकत रहने के बावजूद देश की सरकार ने इस मामले में पता नहीं क्यों कुछ नहीं किया था। आज जब मुस्लिम महिलाएं परेशान होकर अपनी तकलीफ उजागर कर रही हैं तो फिल्मी दुनिया के एक मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की ऐसी ऑनलाइन प्रताडऩा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार के लोगों की चुप्पी से सभी लोग हैरान हैं। एक साल के भीतर ही दूसरी बार ऐसा हो रहा है, सैकड़ों महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है, और ऐसे ही दौर में तथाकथित धर्म संसद का आयोजन हो रहा है सेना पुलिस और जनता को 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को मार डालने को कहा जा रहा है, और इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से सभी हैरान है। जावेद अख्तर ने पूछा है कि क्या यही है सबका साथ? पिछले एक हफ्ते में हिंदुस्तान के हजारों गैर मुस्लिम लोगों ने भी ऐसी हरकत के खिलाफ लिखा था, और अब जब साइबर सबूतों के आधार पर मुंबई पुलिस ने एक हिंदू नौजवान को गिरफ्तार किया है तो इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ भी होना चाहिए किसके साथ में और कौन लोग थे। गनीमत यही है कि यह मामला मुस्लिम महिलाओं को परेशान और बदनाम करने का था इससे किसी और तरह के सांप्रदायिक तनाव को भडक़ाने की कोई कोशिश अभी तक नहीं हुई थी, वरना सिखों के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इस किस्म के जुर्म करना देश में एक सांप्रदायिक तनाव भी पैदा कर सकता था। आज भी ऐसी हरकत करने वाले नौजवान के नाम से उसके हिंदू होने की जो शिनाख्त तो हो रही है उससे भी देश में एक अनावश्यक सांप्रदायिक तनाव खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आखिर किस हद तक हिंसा बर्दाश्त की जाएगी, और क्या यह मुस्लिम महिलाओं से अधिक, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की हरकत नहीं है? मुस्लिम महिलाओं पर तो जाहिर तौर पर हमला हो रहा है, लेकिन हिंदू समाज को भी यह सोचना चाहिए कि एक हिंदू अगर इस किस्म की सांप्रदायिक हिंसा फैला रहा है, तो क्या उसे सचमुच ही हिन्दू कहलाने का हक़ है?

केंद्र सरकार के सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले के उठने पर कहा था कि केंद्र सरकार की एजेंसी इस मामले को देख रही है। यह एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नाम से बनाई गई है, और उसे दुनिया भर की ताकत भी दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की नजरों में यह मामला किसी इमरजेंसी का नहीं था इसलिए केंद्र की ऐसी ताकतवर एजेंसी से कोई कार्यवाही नहीं हुई, और मुंबई पुलिस ने अपने स्तर पर ही जांच करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और जैसा कि साइबर अपराधों के मामले में होता है, ये सबूत अदालत में आमतौर पर खड़े रहते हैं। अब इस मामले को लेकर उत्तराखंड की एक महिला के भी शामिल होने की बात आ रही है जिसके बारे में अभी अभी अधिक जानकारी नहीं आई है। दिल्ली पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की गई थी लेकिन आम तौर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कहर बनकर टूट पडऩे वाली दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, और इस बात को लेकर दिल्ली के महिला आयोग ने पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया है। यह पूरा सिलसिला एक बिगड़ैल या बदमाश, हिंसक और सांप्रदायिक नौजवान के किए जुर्म तक सीमित नहीं है। यह आज देश का एक मिजाज दिख रहा है, क्योंकि यह जुर्म किया तो एक, दो, या चार लोगों ने होगा लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे जुर्म के सामने आने के बाद मुस्लिम महिलाओं की खिल्ली उड़ाने वाले लोग हजारों की संख्या में थे। जब हजारों लोग अपने नाम और चेहरे के साथ ऐसी हिंसक और सांप्रदायिक बातें करने पर उतारू रहते हैं उनका हौसला बढा रहता है, तो यह जाहिर है कि देश की हवा में ही एक का जहर घुला हुआ है। यह सिलसिला समझने की जरूरत है कि जिस तरह प्रकृति में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में एक तबके के खिलाफ किए जा रहे सांप्रदायिक हमलों का किसी तरह का एक जवाबी हमला भी होने लगे, और इनके बीच देश एक पूरी तरह से अवांछित टकराव में घिर जाए। जिन लोगों को भी यह लग रहा है कि पांच राज्यों में होने जा रहे चुनाव के पहले देश में धार्मिक आधार पर एक ध्रुवीकरण हो जाना चुनावी फायदे की बात हो सकती है, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि चुनाव तो आकर चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहर आज एक चौथाई सदी बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सका है, कुछ वैसा ही सांप्रदायिक जहर पूरे देश की हवा में बचे रह जाएगा। चुनाव चले जाएगा जहर कायम रहेगा। यह भी याद रखने की जरूरत है कि किस तरह देश के रिटायर्ड कई सबसे बड़े फौजी अफसरों ने राष्ट्रपति को चि_ी लिखी है कि देश में फैलाई जा रही सांप्रदायिकता और मुस्लिमों के खिलाफ दिए जा रहे फतवों पर कार्रवाई करने की जरूरत है वरना यह देश की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा रहेगा। जब बड़े-बड़े ओहदों पर रह चुके जनरल इस बात को कह रहे हैं तो इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, यह सिर्फ देश के भीतर एक सांप्रदायिक हिंसा खड़ी करने की बात तक सीमित नहीं है ऐसा होने पर देश की हिफाजत भी खतरे में पड़ेगी। इस पूरे मामले में चैन से नजारा देखते हुए आरामकुर्सी पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बाकी जजों को भी अपनी नैतिकता पर कुछ जोर देने की जरूरत है कि उन्होंने अब तक तथाकथित धर्म संसद के फतवों से लेकर इस तरह मुस्लिम महिलाओं की नीलामी पर मुंह भी नहीं खोला है जबकि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती थी कि वे तुरंत ऐसे मामलों की खुद सुनवाई शुरू कर दें। अब ऐसे मामले एक-एक करके काफी संख्या में हो चुके हैं और मुस्लिमों का मानवसंहार करने के फतवे भी अच्छी तरह वीडियो पर दर्ज हो चुके हैं। अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने की इन साजिशों की एक साथ सुनवाई नहीं करता है, तो उसका नाम भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी आज चीख-चीखकर बोल रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह की केंद्र सरकार की चुप्पी की आवाजें चारों तरफ गूंज रही है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

दुनिया में जैसे-जैसे कंप्यूटरों का इस्तेमाल बढ़ते चल रहा है वैसे-वैसे कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले बनते जा रहे हैं। इसका सीधा-सीधा अनुवाद करें तो ये ऐसी कृत्रिम बुद्धि पर काम करते हैं जो कि इस्तेमाल से धीरे-धीरे बढ़ते चलती है। इन कंप्यूटरों पर जितना काम करें, उनसे जितनी बात करें, उन सबको वे अपने दिमाग में दर्ज करते चलते हैं, और बाद में अपनी अकल से भी फैसला लेने लगते हैं। इन दिनों एक बहुत आम उपकरण कुछ संपन्न घरों में इस्तेमाल हो रहा है जिसे एलेक्सा कहते हैं। यह अमेजॉन नाम की दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी का बनाया हुआ एक ऐसा स्पीकर और माइक्रोफोन है जिसे घर के बीच किसी जगह पर रख दिया जाता है जहां वह सबकी बातचीत सुन सके और उससे निकलने वाली आवाज को और लोग भी सुन सकें। एलेक्सा से लोग बात करते हैं और उसे कहते हैं एलेक्सा फलाने को फोन लगाओ, तो वह लोगों के मोबाइल फोन से उस नाम वाले को फोन लगा देती है। घर के एसी का टेंपरेचर कम या अधिक करना हो, लाइट बंद करनी हो, कोई गाना सुनना है, तो ऐसी दर्जनों बातें एलेक्सा से कही जा सकती हैं। अभी एक नए किस्म की दिक्कत सामने आ गई। एक घर में एक बच्ची ने एलेक्सा से कहा कि मुझे कोई चुनौती दो। तो एलेक्सा ने उस बच्ची को कहा कि वह फोन के चार्जर के प्लग को प्लग प्वाइंट में आधा डाले और फिर प्लग के बाहर बच गए आधे हिस्से में दोनों पिनों को एक सिक्के से छुए। अब गनीमत कि उसी वक्त उस बच्ची की मां घर पहुंची और उसने इस हादसे को होने नहीं दिया, वरना वह बच्ची बिजली के करंट की शिकार हो गई रहती। अब एलेक्सा ने ऐसी चुनौती क्यों दी, यह अपने-आपमें एक जांच का मुद्दा है और कंपनी ने अपने एलेक्सा उपकरणों से, और उसकी प्रोग्रामिंग से इस तरह की बात को हटा दिया है। लेकिन इसके पहले की भी ऐसी और बातें हुई हैं जिनमें किसी परिवार में पति-पत्नी आपस में तनाव की कोई बात कर रहे थे, और इलेक्शन ने फोन करके पुलिस को बुला लिया क्योंकि उसे यह लग रहा था कि यहां पर कोई जुर्म हो सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल अब गाडिय़ों को चलाने में भी हो रहा है, और बहुत से दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल बढ़ते चल रहा है। अब दिक्कत यह है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसे विकसित करके उसका इस्तेमाल तो शुरू हो गया है लेकिन यह कृत्रिम बुद्धि कहां तक पहुंचेगी और वह अपने-आपको कितना विकसित कर लेगी इस बात का ठीक-ठीक अंदाज अभी इसे बनाने वालों के पास भी नहीं है। लोगों को याद होगा कि रोबोकॉप नाम की एक फिल्म कई बरस पहले आई थी जिसमें एक रोबो के दिमाग में एक मरने वाले पुलिस अफसर की पूरी बुद्धि डाल दी जाती है, और फिर वह कानून के मुताबिक पुलिस अफसर का जिम्मा पूरा करने लगता है। लेकिन बाद में जाकर वह पुलिस के कई हुक्म मानने से इंकार कर देता है क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि उन आदेशों को सही नहीं मानती है। आज इस बारे में लिखने की एक वजह यह भी है कि दुनिया में आज बड़ी बहस चल रही है कि आने वाले जंग के मैदानों में दूर से नियंत्रित ऐसे मशीन मानवों का कितना इस्तेमाल किया जाए जो कि किसी भी तरह की तबाही ला सकते हैं और उनमें उनकी अपनी फौज के किसी इंसानी फौजी की जिंदगी खतरे में भी नहीं पड़ेगी। रिमोट कंट्रोल से कितनी मारक क्षमता का ऐसा इस्तेमाल किया जाए इस पर नैतिक और रणनीतिक दोनों किस्म की बहस चल रही है। हाल में ऐसा हुआ भी है. ईरान में एक परमाणु वैज्ञानिक किसी कार से कहीं जाने वाला था और उसके रास्ते में एक जगह एक ट्रक खड़ी थी जिस पर एक बंदूक फिट थी। इस वैज्ञानिक की कार उसके पास किसी वजह से रुकी और ट्रक की बंदूक से निकली गोलियों ने उस वैज्ञानिक की धज्जियां उड़ा दीं। बाद में पता लगा कि इस बंदूक को उपग्रह के माध्यम से इजराइली खुफिया एजेंसी या फौज चला रही थी, और जैसे ही इसने अपना काम पूरा किया, उपग्रह से ही कमांड भेजकर इस पूरी ट्रक को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। इस मामले में तो इजराइली अफसरों ने दूर बैठकर सब कुछ किया, लेकिन अब ऐसे भी रोबो बन सकते हैं जिनकी याददाश्त में किसी का चेहरा, उसका ऑडियो और वीडियो, उसकी आवाज, सब कुछ डाल दिया जाए और उसके बाद वह रोबोट उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे मार डाले। इस तकनीक का एक छोटा सा नमूना हिंदुस्तान के कुछ एयरपोर्ट पर अभी शुरू हो रहा है जहां पर चेहरा पहचानने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक शुरू हो रही है और वहां कैमरों के सामने खड़े होने पर चेहरा देखकर ही वे रास्ता खोल देंगे और किसी टिकट या बोर्डिंग पास को दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। चेहरा पहचानने की यह तकनीक तरह-तरह से काम आएगी और हो सकता है कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां यहां की जांच एजेंसियां या पुलिस चेहरा पहचानने के ऐसे कैमरे लगाकर मुजरिमों को भी पकड़ सके और सरकारों को जो लोग नापसंद हैं उन पर निगरानी भी रख सकें। यह बहुत आसान हो जाएगा कि किसी जगह पर एक कैमरा लगाकर उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई चेहरा दर्ज कर दिया जाए और उस चेहरे के वहां से गुजरते ही उसकी खबर सुरक्षा या खुफिया एजेंसी को सीधे चली जाए।

लोगों को याद होगा कि अभी कुछ समय पहले फेसबुक ने वहां पोस्ट की जाने वाली तस्वीरों पर से फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को हटा दिया है क्योंकि लगातार इस तकनीक का विरोध हो रहा था कि इससे लोगों के चेहरे पहचाने जा रहे हैं उनकी निजता ख़त्म हो रही है। इसलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कैसा-कैसा इस्तेमाल होता है यह देखने की बात है। ब्रिटेन में अभी एक महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ एक मामला जीता है जिसने अपने घर पर ऐसा कैमरा लगा रखा था जिसका मुंह उस महिला के घर की तरफ था और इससे वह उस महिला के घर में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख सकता था। पड़ोसी के घर आने-जाने वाले अनजान लोगों के चेहरों को डालकर फेसबुक पर या किसी और जगह उन चेहरों की तलाश करना एक ऐसा काम था जिससे कि लोगों की निजी जिंदगी की गोपनीयता खत्म हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे बहुत से काम करने जा रहा है. वह निजी जिंदगी की गोपनीयता का भी कत्ल करेगा, और जंग के मैदानों में भी बिना इंसानी फौजियों के गए हुए वह सिर्फ रोबो भेजकर भी बहुत से हमले कर सकेगा। टेक्नोलॉजी तो अपने-आपमें नासमझ होती है, उसका इस्तेमाल यह तय करता है कि वह विकास के लिए इस्तेमाल हो रही है या विनाश के लिए। लोगों को अपनी जिंदगी में एलेक्सा जैसी दखल के बहुत से पहलुओं के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके घर के भीतर की पूरी तरह से निजी बातचीत किस तरह किसी कंपनी के कंप्यूटर पर दर्ज हो रही है, वहां उसका विश्लेषण किया जा रहा है, लोगों की पसंद, उनकी बातचीत सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है, और जाहिर है कि सरकार और कारोबार दोनों ही ऐसी जानकारी का बेजा इस्तेमाल करना चाहेंगे। अपने आस-पास कृत्रिम बुद्धि की मौजूदगी बढ़ाने के बजाय अपनी बुद्धि के ही दुबारा इस्तेमाल की सोचना चाहिए।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

छत्तीसगढ़ सहित हिंदुस्तान के अधिकतर प्रदेशों में स्कूलें शुरू हो गई हैं और इसके साथ-साथ बच्चों के मां-बाप के दिल-दिमाग पर एक तनाव बढऩा भी शुरू हो गया है क्योंकि रोजाना ही कोरोना वायरस फ़ैलने की खबरें आ रही है। यह दिख रहा है कि किस तरह से दिल्ली-मुंबई में एक-एक दिन में कोरोनावायरस संक्रमण दोगुना हो रहा है, और जो अंदाज जानकार विशेषज्ञों द्वारा सामने रखा जा रहा है वह यह है कि आने वाले महीनों में हिंदुस्तान में तीसरी लहर बहुत अधिक तबाही भी ला सकती है। इस बार कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अभूतपूर्व तबाही ला सकता है और उसे लेकर लोगों के मन में एक अलग आशंका है। स्कूल-कॉलेज में जगह-जगह जहां जांच हो पा रही है वहां पर दर्जनों की संख्या में छात्र-छात्राओं और शिक्षक-कर्मचारियों के कोरोनावायरस पॉजिटिव होने की खबरें मिल रही हैं, और जहां पर जांच नहीं हो रही है वहां पर अभी तक मामला दबा-छुपा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत से स्कूलों में दर्जन-दर्जनभर कोरोना संक्रमित निकले हैं और बच्चों के मां-बाप इस दहशत में हैं कि क्या इस खतरे की कीमत पर स्कूल की पढ़ाई जरूरी है? लोगों की फिक्र अलग-अलग तबकों के बीच अलग-अलग है। जो मां-बाप अपने बच्चों को महंगे और निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वे घर पर भी उनकी ऑनलाइन पढ़ाई कुछ या अधिक हद तक करवा पा रहे थे, और उन्हें लग रहा है कि अब पढ़ाई घर पर भी हो सकती है, बजाय बच्चों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा झेलने के। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में गरीब तबकों के जो बच्चे हैं, उनके पास ठीक से मोबाइल फोन भी नहीं हैं, इंटरनेट की सहूलियत नहीं है, और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई पूरे देश में ही बेअसर सी है।

ऐसी नौबत को देखते हुए हमने कुछ ही दिन पहले इसी जगह पर यह लिखा था कि स्कूलें शुरू तो हो रही हैं लेकिन स्कूलों को यह योजना बनानी चाहिए कि अगर कुछ हफ्तों के भीतर उनके दोबारा बंद होने की नौबत आई, तो बच्चे घर पर किस तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। हमने सुझाया था कि स्कूलों को पूरी पढ़ाई स्कूलों में करवाने की योजना के बजाय ऐसी योजना बनानी चाहिए कि कुछ हफ्तों के बाद अगर जरूरत रहे तो बच्चे घर पर रहकर किस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि सरकार या किसी भी बड़े संस्थान में होता है, शायद ही किसी स्कूल में इस लाइन पर सोचा गया हो और तैयारी की हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच भी कोई एक ऐसा रास्ता निकल सकता था जिसमें अभी की कुछ हफ्तों की तैयारी के बाद बच्चे अगले कुछ महीने घर पर पढ़ लेते। समझदारी की बात तो यह होती कि सरकार के स्तर पर ही ऐसी कोई योजना बनाई जाती और सरकारी और निजी स्कूल सभी को सुझाया जाता कि अगले खतरे के पहले तक स्कूलों में अगर कम समय मिलता है तो घर पर पढ़ाई की तैयारी बच्चों से करवानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। छत्तीसगढ़ में तो शायद इसलिए भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों ही सबसे बड़े विभागों का सचिव एक ही अफसर को बनाकर रखा गया है और जाहिर है कि इन दोनों के बीच प्राथमिकता तो स्वास्थ्य विभाग को ही मिलेगी। इसलिए भी स्कूल शिक्षा को लेकर कई तरह की बातें जो कि हो सकती थीं, नहीं हो पा रही हैं। वैसे भी स्कूल शिक्षा विभाग जितने तरह के अप्रिय विवादों से घिरे रहता है, उससे यह समझ पड़ता है कि यहां पर पढ़ाई से अधिक कमाई की फैक्ट्री चलती है और इसलिए भी स्कूल शिक्षा के उन्हीं पहलुओं पर अधिक मेहनत हो रही है जिनमें सरकार में बैठे लोगों की अधिक कमाई हो सकती है। भ्रष्टाचार पर अधिक चर्चा करना आज के इस मुद्दे को भटकाना हो जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार के किस विभाग में नहीं है, कहीं कम है कहीं अधिक है, और यह कोई नई बात भी नहीं है। जबसे सरकार की व्यवस्था शुरू हुई है तब से ही भ्रष्टाचार चले आ रहा है। आज यह खटकता अधिक इसलिए है कि यह कोरोना के खतरे के बीच भी जारी है, और इस खतरे को बढ़ाने की कीमत पर भी जारी है।

अब जहां तक स्कूल शिक्षा की बात है तो निजी और सरकारी स्कूलों के बीच बंटे हुए बच्चों को हिफाजत के साथ पढ़ाने को लेकर कोई एक तरीका नहीं हो सकता। पढ़ाई का यह सिलसिला फ्री साइज की तरह नहीं है जिसमें कि एक ही साइज की चीज हर किसी को फिट आ जाए. अलग-अलग सरकार और बच्चों के मां-बाप के सामने यह चुनौती आसान नहीं है। लोगों ने पिछली बार वह बदहवासी देखी है जब एक अस्पताल के बिस्तर पर कोरोना के इलाज की लागत लाखों रुपए आ रही थी और उस दाम पर भी अस्पतालों में बिस्तर मिल नहीं रहे थे। आज बहुत से मां-बाप को यह लगता है कि अगर वह खतरा फिर सामने आने जा रहा है, तो क्या सचमुच ही स्कूलों में भेजकर पढ़ाई करवाना इतना जरूरी है? एक बात तो तय है कि पूरे देश में कहीं भी कोरोना की जांच के सरकारी आंकड़ों पर लोगों को भरोसा कम है और लोग यह मानकर चलते हैं कि सरकारें इन आंकड़ों को दबाकर दिखा रही हैं। हो सकता है कि यह बात सच हो, और अगर ऐसा है तो स्कूल-कॉलेज कोरोना के फैलने की एक बड़ी खतरनाक जगह बन सकती हैं क्योंकि वहां बच्चे आसपास बैठकर पढ़ते हैं, खेलते-कूदते हैं, और साथ में खाते-पीते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को हम इस बारे में बच्चों के मां-बाप से और स्कूल संचालकों से राय-मशविरा करते नहीं देख पाए हैं, पढ़ाई की रणनीति तय करने में इन तबकों से जरूर बात करनी चाहिए। जो निजी स्कूल हैं वहां के मां-बाप कुछ अलग तरह से परेशान हैं कि वे स्कूलों के बतलाए हुए गैरजरूरी खर्च से लदे हुए हैं. निजी स्कूलों को यह भी चाहिए कि आज महंगाई और मंदी से परेशान या बेरोजगार हो चुके मां-बाप पर अधिक बोझ डालने के बजाय यह ध्यान रखा जाए कि उनका गैर जरूरी खर्च न हो। बहुत से स्कूलों में बच्चों के कपड़ों, जूतों, और बैग, किताब-कॉपियों पर बड़ी रकम खर्च करवाई जा रही है जिससे स्कूलों को आज के परेशान माहौल में बचना चाहिए।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

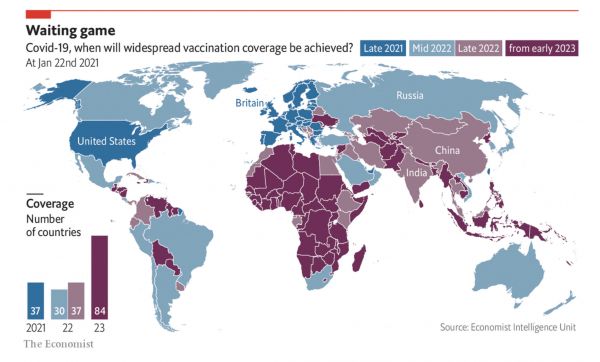

यूं तो दुनिया हमेशा से ही आर्थिक असमानता की शिकार रही है, लेकिन यह कितनी भयानक हो सकती है इसकी सबसे ताजा मिसाल, और शायद एक सबसे भयानक मिसाल कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन है। दुनिया का एक सबसे बेरहम देश इजराइल अपनी आर्थिक संपन्नता के चलते हुए अपने नागरिकों को इस वैक्सीन का चौथा डोज लगा रहा है। अमेरिका सहित यूरोप के बहुत से देश तीसरा डोज लगा रहे हैं, लेकिन अफ्रीका के बहुत से ऐसे गरीब देश हैं जहां पर लोगों को पहला डोज लगना भी अभी शुरू नहीं हुआ है। यह समानता इस कीमत पर भी जारी रखी जा रही है कि ऐसे गरीब अफ्रीकी देशों में कोरोना चारों तरफ फैल रहा है और उसके अधिक फैलने की वजह से वहां पर इस वायरस के नए वेरिएंट भी आ रहे हैं जो कि दुनिया के तमाम देशों में किसी न किसी तरह से पहुंच जा रहे हैं। जो संपन्न और विकसित देश अपने आपको वैक्सीन से घिरा हुआ एक सुरक्षित टापू मानकर चल रहे हैं, कोरोना का सबसे नया वेरिएंट ओमीक्रॉन इन सबको अपनी गिरफ्त में ले चुका है। लोगों की संपन्नता उनको सुरक्षित बनाने में कहीं काम नहीं आ रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस बात को कहते आ रहा है कि दुनिया को टुकड़ों-टुकड़ों में महफूज नहीं बनाया जा सकता। या तो पूरी दुनिया वैक्सीन लगाकर सुरक्षित की जाए, या फिर यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, और बढ़ता भी रहेगा।

दुनिया के 50 से अधिक देश ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी ठीक से वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं। और विकसित और संपन्न देशों का हाल यह है कि वहां के बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए भी इंतजाम करके रखा है और जब वह वैक्सीन खराब होने के करीब पहुंच जाती है तो ऐसी दसियों लाख डोज गरीब देशों को एकमुश्त दान में दे दी जाती है, जिन्हें उस बचे हुए थोड़े से दिनों में लगाने की भी कोई क्षमता इन देशों में नहीं है। इन देशों के पास वैक्सीन को खरीदने की ताकत भी नहीं है, और वैक्सीन का बाजार गिनी-चुनी दवा कंपनियों के एकाधिकार का बाजार हो गया है, जिनके बाहर कोई और कंपनियां यह वैक्सीन बना नहीं पा रही हैं, और खुली बाजार व्यवस्था का नतीजा यह है कि दुनिया की जिंदगी को बचाने वाली यह वैक्सीन भी रियायती दामों पर सब्सिडी के साथ गरीब देशों को नहीं मिल पा रही है। बहुत से गरीब देशों का यह हाल है कि वहां के सुरक्षा कर्मचारी, वहां के स्वास्थ्य कर्मचारी भी बिना वैक्सीन के काम कर रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। लेकिन शायद कोरोना वायरस दुनिया के संपन्न देशों के मुताबिक अधिक समानतावादी है, और वह गरीब देशों के साथ-साथ अमीर देशों को भी बराबरी से मार रहा है, जो कि बात तो तकलीफ की है, लेकिन इससे विकसित और संपन्न देशों की आंखें खोल लेनी चाहिए थीं, जो कि नहीं खुल रही हैं।

आज सुबह की एक रिपोर्ट बतलाती है कि 2024 आधा गुजर जाने तक भी अफ्रीका में 70 फ़ीसदी लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। एक बड़े अखबार की यह भरोसेमंद रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई जगह के आंकड़ों के आधार पर बनी हुई है और यह बतलाती है अफ्रीकी महाद्वीप में टीकों की पहुंच बहुत ही सीमित है और वहां कुल 6 देशों में 40 फ़ीसदी नागरिकों का टीकाकरण हो पाया है, और 20 अफ्रीकी देशों में कुल 10 फीसदी लोगों को टीके लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह अनुमान है कि 2021 में अगर टीकाकरण हो पाया रहता तो अफ्रीका में दसियों हजार मौतों को टाला जा सकता था। और उनका कहना है कि यह केवल व्यक्तियों की मौत नहीं है, जिन परिवारों में मां-बाप इस तरह से मर रहे हैं तो उनमें पीछे बच गए लोग भी तरह-तरह से तकलीफ और मुसीबत झेल रहे हैं। एक ताजा आंकड़ा यह बताता है कि क्रिसमस के पहले के छह हफ्तों में संपन्न देशों ने वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज जितनी संख्या में पाया है, उतनी संख्या में अफ्रीकी देशों में पूरे साल भर में भी वैक्सीन नहीं लगी है। आज अफ्रीका के केन्या में कोरोना वायरस ओमीक्रॉन की वजह से पॉजिटिविटी रेट छलांग लगाकर 40 फ़ीसदी तक पहुंच गई है और जिंबाब्वे में यह 47 फ़ीसदी हो गई है।

दुनिया में अमीरी और गरीबी का यह एक ऐसा भयानक फासला देखने मिल रहा है जिसमें कि अमीरों की भी मौत हो रही हैं। ब्रिटेन जैसे सबसे संपन्न और सबसे अधिक टीकाकरण वाले देश में भी आज लाखों लोग अपनी मर्जी से बिना टीके के हैं, और नतीजा यह है कि अगले तीन-चार महीनों में वहां पर लाखों मौतों का अंदाज है। ब्रिटेन और अमेरिका में रोजाना लाखों नए कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और उनकी तमाम सावधानियों के बावजूद कोरोना के नए वेरिएंट किसी न किसी रास्ते से इन देशों में घुस रहे हैं और चारों तरफ फैल भी रहे हैं। दुनिया के पूंजीवाद को यह समझना होगा कि धरती की आधी हवा जहरीली हो और आधी हवा साफ-सुथरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आधी दुनिया का मौसम खराब रहे और आधी दुनिया का मौसम अच्छा रहे, यह भी नहीं हो सकता। महामारी वाले ऐसे वायरस से बचना किसी सिक्के की तरह हो सकता है जिसके दोनों ही पहलू या तो खरे होंगे, या फिर दोनों ही खोटे होंगे।

हिंदुस्तान ने आज ही कई लाख वैक्सीन तालिबान के राज वाले अफगानिस्तान को भेजी है, और यह एक बड़ी मदद है। इस से 100 गुना अधिक मदद की जरूरत वहां पर है लेकिन हिंदुस्तान ने आगे बढक़र एक रास्ता खोला है जिस पर हो सकता है कि और बहुत से देश आगे बढ़ें। अफगानिस्तान भी आज अफ्रीकी देशों के मुकाबले टक्कर की भुखमरी की कगार पर खड़ा हुआ देश है और पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से किस तरह के वायरस हिंदुस्तान तक आ सकते हैं यह सोचना बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। लोगों को याद होगा कि इसी रास्ते तरह-तरह के डीएनए लेकर तरह-तरह की नस्लें हिंदुस्तान पहुंची थीं, और यहां की आबादी को उसने एक मिली-जुली नस्लों की आबादी बनाया था। आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत को वायरस का खतरा भी हो सकता है। हर जिम्मेदार देश को दुनिया के बाकी जरूरतमंद देशों की वैक्सीन मदद करनी चाहिए जो कि अपनी आत्मरक्षा के लिए भी जरूरी है। पूंजीवाद ने अपना सबसे हिंसक चेहरा आज दिखाया है क्योंकि इथोपिया जैसे जो देश भूख के शिकार होकर लाखों लोगों को हर बरस खो रहे हैं, उनसे भी पूंजीवाद को कोई सीधा खतरा नहीं था। लेकिन आज गरीब देश अगर वायरस के लिए एक उपजाऊ जमीन बन रहे हैं, तो वह फसल हवा के झोंकों से उडक़र आने वाले पेड़-पौधों के पराग कणों की तरह किसी न किसी जरिए से विकसित देशों तक पहुंचेगी, और किसी देश की संपन्नता उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं कर पाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार पिछले डेढ़ बरस से इस बात के लिए लोगों को सावधान करते आ रहा है लेकिन जिम्मेदार देशों के बड़े तजुर्बेकार नेता भी इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि सरहद पर कुछ देशों के लोगों की आवाजाही रोकने से उन पर से खतरा टल जाएगा। ऐसी कोई सरहद नहीं बनी है जो कि वायरस को भी रोक ले। और एक बड़ा खतरा यह है कि जिन देशों में टीकाकरण न होने से कोरोना का वार बढ़ते चल रहा है कमा वहां पर इसके नए वेरिएंट भी आते रहेंगे जिनसे बच पाना किसी भी विकसित देश के लिए भी न मुमकिन होगा, न आसान होगा। पूंजीवाद का सबसे हिंसक चेहरा कोरोना ने उजागर कर दिया है, और यह साबित कर दिया है कि वह पूंजीवाद से अधिक रहमदिल है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

नए साल का मौका एक वक्त तो डायरी कैलेंडर बदलने का रहता था, लेकिन अब तो मोबाइल फोन ने डायरी और कैलेंडर दोनों की जरूरत को खत्म कर दिया है। नतीजा यह है कि शायद ही कोई डायरी और कैलेंडर आते होंगे, या उसका इस्तेमाल करते होंगे। ऐसे में बाकी तमाम चीजें ज्यों की त्यों बनी रहतीं, अगर कोरोना का हमला नहीं हुआ रहता। आज हालत यह है कि बहुत सी जगहों पर सरकारी हुक्म से, और बहुत सी जगहों पर अपनी मर्जी से भी, लोग नए साल के जश्न से दूर हैं। लेकिन फिर भी मोबाइल फोन की मेहरबानी से लोग एक-दूसरे को बहुत से संदेश भेज रहे हैं, और कुछ डिजाइनें घूम-घूमकर बहुत से लोगों की तरफ से आ रही हैं। लोगों के पास वक्त भी कम रहता है और कल्पनाशीलता भी कम, इसलिए लोग किसी की गढ़ी हुई डिजाइन को आगे बढ़ाते रहते हैं, या किसी के बनाए हुए संदेश को। लेकिन यह मौका बहुत से लोग अपने-आपको धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नया साल नए वायदों और नई कसमों का वक्त भी रहता है, और लोग कई किस्म के संकल्प लेते हैं। इनमें से बहुत से संकल्प तो किसी नशे से पीछा छुड़ाने के होते हैं, लेकिन कुछ और खाने-पीने की नुकसानदेह चीजों को छोडऩे के रहते हैं, तो बहुत से उत्साही लोग नए साल से सुबह-शाम की सैर, कसरत, योग, या जिम शुरू करने की कसमें भी खाते हैं। बुरी आदतों को छोडऩा, और अच्छी आदतों को शुरू करना, यह नए साल के मौके पर सबसे लोकप्रिय कसमें रहती हैं, और इन्हीं के मार्फत लोग अपने-आपको धोखा देते हैं। फिर भी दो-चार फीसदी लोग भी अगर इन पर कायम रहते हैं तो वे अपने नए साल को सचमुच चमकता हुआ नया साल बना सकते हैं।

बुरी आदतों को छोडऩा और अच्छी आदतों को शुरू करना, दोनों में से अधिक मुश्किल कौन रहता है, यह सोच पाना आसान नहीं है. हो सकता है कि इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला रहता हो, और एक ड्रॉ की नौबत आती हो। फिर भी इन दोनों की कोशिश करना चाहिए क्योंकि किसी के लिए इन दोनों में से किसी एक ही को छांटने की मजबूरी तो रहती नहीं है, लोग इन दोनों को अगर साथ-साथ करें तो इन्हें खुद एक-दूसरे से बढ़ावा भी मिलता है. हम कुछ तो अपने खुद के तजुर्बे से यह नसीहत देने की हालत में हैं कि जब कभी समझदारी आती है, वह अकेले नहीं आती, सहेलियों के साथ आती है। लोग किसी एक मामले को लेकर जिम्मेदार नहीं होते हैं अगर वह खाने-पीने को लेकर जिम्मेदार बनते हैं, तो वे अपने आप सैर, कसरत या योग के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग कसरत या योग शुरू करते हैं, वे लोग अपने-आप खाने-पीने को लेकर चौकन्ने हो जाते हैं। और ये दोनों बातें एक-दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़ी हुई इसलिए हैं कि एक पर ध्यान देते ही दूसरे का महत्व समझ आने लगता है। इसलिए लोगों को तुरंत ही इन दोनों में से किसी एक को पकडऩा चाहिए तो दूसरी बात अपने-आप साथ चलने लगती है।

आज तो टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं। तकरीबन हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन रहता ही है और मोबाइल फोन पर मुफ्त के दर्जनों ऐसे एप्लीकेशन हासिल हैं जो कि आपके पैदल चलने, दौडऩे, या साइकिल चलाने का हिसाब-किताब रखते हैं आपकी रफ्तार बताते हैं, आपकी तय की हुई दूरी बताते हैं, और हर हफ्ते या हर दिन आपके पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले ताजा रिकॉर्ड की तुलना करके भी आपके सामने रखते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं होता है। एक बार यह सिलसिला शुरू हो जाए तो उत्साह बने रहता है और जो लोग इस सफर पर बढ़ निकलते हैं, उनका यह भी मिजाज होने लगता है कि वे उठते-बैठते दूसरे लोगों से अपने फिटनेस की चर्चा करने लगते हैं। फिटनेस का ख्याल रखते हुए लोगों को यह समझ आता है कि एक दिन पहले खाई हुई मिठाई का नुकसान घटाने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, यह याद आते ही लोगों को हर बार मिठाई सामने आते ही किलोमीटर याद आने लगते हैं। इस तरह खानपान और फिटनेस इन दोनों की एक यारी है जो कि साथ-साथ चौकन्ना होकर चल सकती है, या कि साथ-साथ लापरवाह होकर।

लोगों को नए साल के इस मौके पर हम यही नसीहत या सलाह देना चाहते हैं कि वे अगर अपने खुद पर हर दिन एक-दो घंटे खर्च करने का फैसला लें, तो उनका तन और मन भी ऐसा फैसला लेंगे कि वे उनकी जिंदगी को इन खर्च किए हुए घंटों से कई गुना अधिक बढ़ा दें। इस बात के महत्व को समझने की जरूरत है कि लोग निठल्ले हों, या जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते हों, सबके पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए दिन में एक-दो घंटे रहने चाहिए। यह एक किस्म का पूंजी निवेश होता है जिसका नफा कुछ महीनों के भीतर ही बढ़ी हुई ताकत और बढ़ी हुई ऊर्जा की शक्ल में मिलने लगता है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि सेहत का ख्याल न रखने से जितने किस्म की बीमारियां घर कर जाती हैं, वे बीमारियां दिवाला भी निकाल सकती हैं, और दिवाली का मजा भी खत्म कर सकती हैं, जिंदगी की उत्पादकता भी घटा सकती हैं, और उम्र तो घटती ही है। इसलिए अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए हर दिन 1-2 घंटों का पूंजी निवेश सबसे अधिक फायदा देने वाला म्यूच्युअल फंड है, इस बात को याद रखते हुए सुबह-शाम वक्त निकालने का सिलसिला शुरू भर करना होता है, और कुछ ही महीनों में वह जिंदगी का सबसे मजेदार हिस्सा बन जाता है। जो लोग सुबह-शाम पैदल चलना या दौडऩा नहीं करते हैं, जो योग-ध्यान या कसरत नहीं करते हैं, उन्हें यह अंदाज भी नहीं रहता कि यह कोई यातना-प्रताडऩा नहीं है, एक बहुत ही मजे और सुख का सिलसिला है जिसका स्वाद विकसित होने में कुछ महीनों का समय जरूर लग सकता है।

नए साल के इस मौके पर यह भी समझने की जरूरत है कि लोग अपनी अगली पीढ़ी के लिए कारोबार खड़ा कर जाते हैं, मकान बना जाते हैं, गहने और बैंक डिपॉजिट छोड़ जाते हैं। इनमें से कोई भी चीज अगली पीढ़ी के लिए इतने काम की नहीं रहती, जितने काम की उनकी सेहत हो सकती है। और उन पर अच्छी सेहत की कोई भी नसीहत इतना असर नहीं कर सकती जितना कि आप अपनी मिसाल सामने रखकर डाल सकते हैं। जो लोग अपनी फिटनेस और अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं, और मेहनत करते हैं, वे अपनी अगली पीढ़ी की बेहतर सेहत की एक किस्म से गारंटी भी कर जाते हैं। परिवार में किसी एक का फिट रहना बाकी लोगों के लिए बिन बोली चुनौती सरीखा रहता है और उसका असर होता ही होता है। लोग अपने परिवार से परे, अपने दोस्तों के बीच, अपने दफ्तर और पड़ोस के लोगों के बीच, एक मिसाल की तरह रहते हैं, अच्छे कामों के लिए भी, और बुरे कामों के लिए भी। इसलिए नए साल के इस मौके पर लोगों को नशे और बुरी आदतों को छोडऩा तो तय करना ही चाहिए, और इसके साथ-साथ अच्छे खान-पान और बेहतर जीवन शैली का संकल्प भी लेना चाहिए। आज बीमारियां इतनी जानलेवा और इतनी महंगी हो रही हैं कि उनसे जूझ पाना हर किसी के बस का नहीं रह गया है। किसी बीमारी के होने से बच जाना ही सबसे अच्छा इलाज है। इसलिए जीवन शैली से होने वाली अनगिनत जानलेवा बीमारियों से बचने का सबसे सस्ता और आसान रास्ता है बिना किसी खर्च वाली ऐसी जीवन शैली को अपना लेना जिसमें आसान सी कसरत करके, पैदल चलकर, और दौडक़र, योग और ध्यान करके, और सेहतमंद चीजें खाकर अपने को अधिक उत्पादक बनाकर रखना और बीमारियों से दूर रखना। आज के दिन इससे अधिक जरूरी बात हमें और कोई नहीं सूझ रही है और इसे अधिक नैतिक अधिकार से कहने का दमखम आज इसलिए है कि पिछले कई महीनों से हमने ऐसी बेहतर जीवन शैली का अनुभव किया है और उसका फायदा देखा है। इससे सस्ता और इससे अधिक सुखद और कोई काम नहीं हो सकता, बस यही है कि इसका टेस्ट डेवलप होने में कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का समय लग सकता है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के बहुत से लोग लगातार दूसरों को धमकियां देने का काम करते हैं, और तरह-तरह की गालियां देते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि वैचारिक आधार पर यह हमला जिस किस्म का दिखता है, उससे यह लगता है कि ये किसी एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो कि भुगतान पाकर रात-दिन अलग-अलग नाम से किसी पर हमला करते हैं, किसी को विचलित करने का काम करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने नाम के साथ फ़ख्र से यह भी लिखते हैं कि उन्हें देश के कौन सबसे चर्चित और बड़े लोग फॉलो करते हैं। यह भी हो सकता है कि जब इतने बड़े लोग जो कि गिने-चुने लोगों को ही फॉलो करते हैं, वे जब ऐसे धमकीबाजों को और ऐसे नफरतजीवियों को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने सोच-समझकर ही इन पर यह मेहरबानी की हो। यह बात हक्का-बक्का करती है लेकिन सोशल मीडिया पर किसने, किसे, किसलिए फॉलो किया है यह तो पता लगता नहीं है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर देखते हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल पर किसी एक पार्टी का झंडा लगा रखा है, और उस पार्टी के नेता की तस्वीर भी लगा रखी है। इसके अलावा उनकी पोस्ट में एक चौथाई पोस्ट ऐसी भी रहती हैं जो कि उस पार्टी के प्रचार की रहती है और उस पार्टी की सकारात्मक बातों को भी वे आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे अकाउंट भी देखने में आ रहे हैं जो जाहिर तौर पर अपने को किसी एक पार्टी का तरफदार साबित करते हैं, और फिर साथ-साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ गंदी गालियां लिखते हैं, धमकियां लिखते हैं, उनके खिलाफ नफरत की बातें लिखते हैं। तो इससे एक तस्वीर ऐसी बनती है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के खिलाफ इस तरह की गंदी बातें लिख रहे हैं। जबकि ऐसे लोग किसी पार्टी के हैं या नहीं यह देखने की फुर्सत उस पार्टी को भी नहीं रहती। जबकि होना यह चाहिए कि अपने आपको किसी पार्टी का समर्थक बताने वाले लोग अगर उसके नेता और उसके झंडे की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी पोस्ट की हुई चीजों को भी वह पार्टी देखे, और अगर उनमें अश्लीलता, हिंसा, या धमकी दिखे, तो तुरंत फेसबुक, ट्विटर, या इंस्टाग्राम में शिकायत दर्ज कराए कि ऐसे गलत लोग उनकी पार्टी और नेता के फोटो का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।

सोशल मीडिया ऐसी दोधारी तलवार है कि जिसमें कौन दोस्त है, और कौन दुश्मन है, यह कभी-कभी तो साफ हो जाता है, लेकिन कभी-कभी यह धुंधला भी रहता है। ऐसा भी रहता है कि दिख तो दोस्त रहे हैं, लेकिन काम दुश्मन सरीखा कर रहे हैं। इसलिए आज किसी भी कारोबार को किसी वैचारिक या राजनीतिक संगठन को, जिन्हें सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी या अपने बारे में कही जाने वाली बातों से कोई फर्क पड़ता हो, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कैसी छवि वहां बन रही है। हम तो ऐसे दर्जनों अकाउंट देख-देखकर हक्का-बक्का हैं कि क्या इन्हें उन पार्टियों या धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों की तरफ से अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है कि उनकी हरकतों से ये संगठन भी बदनाम हो रहे हैं? आज किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसका एक आसान तरीका दिख रहा है कि उसके समर्थक की तरह बनकर एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जाए और उनके समर्थन की चार बातें पोस्ट की जाए और उसके बाद चालीस बातें उनके विरोधियों को धमकी, हिंसा या अश्लीलता की पोस्ट की जाए। किसी को बदनाम करने के लिए उसी का हिमायती, उसी का दोस्त बनकर यह काम अधिक आसानी से किया जा सकता है। आज बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है और सार्वजनिक जीवन में जो राजनीतिक दल या संगठन सक्रिय हैं वह इसे अनदेखा करने की मासूमियत का दावा नहीं कर सकते। जो लोग जनता के बीच में जी रहे हैं उनकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके समर्थक बनकर सक्रिय लोग किस किस्म के हैं इस पर नजर रखी जाए। सोशल मीडिया आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जनधारणा प्रबंधन (परसेप्शन मैनेजमेंट) का इतना बड़ा औजार और हथियार बन चुका है कि उसकी ताकत को अनदेखा करना ठीक नहीं है। अभी हमारे पास कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो पहली नजर में किसी एक पार्टी के समर्थक दिख रहे हैं, लेकिन उस पार्टी के विरोधियों के लिए वैसी जुबान में गालियां और अश्लील बातें लिख रहे हैं जैसे कि पहले लोग शौचालयों के भीतर दरवाजों पर कुरेद देते थे। अब हैरानी की बात यह भी है कि बहुत से लोग जो अपने-आपमें बहुत भले हैं वे भी किसी तरह झांसे में आकर ऐसे लोगों के सोशल मीडिया दोस्त हो गए हैं। इनकी लिखी हुई बातें इतनी अधिक गंदी हैं कि उनका कोई जिक्र भी यहां नहीं हो सकता, इसलिए हम बतौर सावधानी यहां पर सार्वजनिक जीवन के लोगों को यह समझाना चाह रहे हैं कि उन्हें अपने समर्थक से दिखने वाले लोगों के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनके किए हुए कुकर्म उनके समर्थन पाने वाले नेताओं या संगठनों की भी इज्जत खराब करते हैं। यह भी हो सकता है की एक साजिश के तहत बड़े पैमाने पर ऐसा किया जा रहा हो लेकिन उसकी छानबीन का हमारे पास कोई जरिया नहीं है, जिन लोगों का नाम इससे बदनाम हो सकता है उन्हें यह परवाह हो तो वे खुद ही इसकी शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल लोगों को हमारी यही सलाह है कि किसी की तस्वीर या उसका झंडा देखकर, उसके किसी के समर्थक देखते हुए सोशल मीडिया अकाउंट को सच्चा मान लेना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि बदनाम करने की नीयत से कोई समर्थक बनकर ऐसा कर रहा हो।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

नफरत नजरों को छीन लेती है। कुछ लोगों की नजरों को तो कुदरत छीनती है लेकिन नफरत उनकी नजरों को भी छीन लेती है जिन्हें कुदरत ने नजरें दी हुई है। नतीजा यह होता है कि ना हकीकत दिखाई पड़ती, और न दिमाग उस मुताबिक काम करता। उत्तर प्रदेश सरकार में पूरे प्रदेश का भगवाकरण करने की मुहिम इस हद तक बढ़ गई है कि मुस्लिम विरोध की नफरत उसकी सोच-समझ को पूरी तरह खत्म कर बैठी है। एक-एक कर अलग-अलग शहर-मोहल्ले और सडक़ों के नाम बदलते हुए सरकार का दिमाग ही खत्म हो गया है। या फिर यह भी हो सकता है कि पूरे का पूरा दिमाग बाकी मुस्लिम नामों को तलाश करने में लगा हुआ होगा कि अगला नाम क्या बदला जाए। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख देना तो हिंदूकरण का अंत होना चाहिए था, लेकिन बात वहां पर थमी नहीं। राज्य सरकार की वेबसाइट देखें तो उस पर प्रयागराज के बारे में सामान्य जानकारी यह मिलती है कि इस शहर के अकबर प्रयागराजी एक प्रमुख आधुनिक शायर थे, और तेग प्रयागराज, राशिद प्रयागराज जैसे और शायरों की जगह प्रयागराज ही थी। अगर उर्दू साहित्य में इन नामों को तलाशा जाए तो इनका लिखा हुआ एक शेर ना मिले, शेर तो शेर, सियार या लोमड़ी भी ना मिले। इसलिए कि अकबर प्रयागराजी अकबर इलाहाबादी थे, और तेग प्रयागराज, तेग इलाहाबादी थे, और राशिद प्रयागराज, राशिद इलाहाबादी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट इन उर्दू शायरों के नाम को प्रयागराज ही बना कर पेश कर रही है। पता नहीं कब्र में अकबर इलाहाबादी किस तरह बेचैनी से करवट बदल रहे होंगे।

नफरत के इस सिलसिले ने चीजों के हिंदूकरण कि यह पराकाष्ठा पेश की है जिसमें लोगों के नामों को बदलकर उनका हिंदूकरण किया जा रहा है। अब कृष्ण के बारे में लिखने वाले अनगिनत मुस्लिम शायरों और कवियों के नाम का हिंदूकरण अभी बाकी ही है, और पता नहीं कबीर को कौन सा नाम अलॉट किया जाएगा, शायद वे अब कृष्णवीर कहलायेंगे। आमतौर पर किसी राज्य सरकार का अमला भी इस दर्जे का बेवकूफ नहीं होता है कि जिंदा या मरे हुए शायरों के नाम को वह अपने बदले हुए शहरों के नाम के मुताबिक बदल दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात अनोखी है, वहां पर मुस्लिम नामों और मुस्लिमों से नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि उसने सरकारी अमले की अक्ल पर भी पर्दा डाल दिया है। दुनिया के इतिहास में इस दर्जे की घटिया हरकत और बेवकूफी का मिलाजुला मेल शायद ही कहीं और देखने मिलेगा। लेकिन अच्छा है इतिहास में नफरत और बदनीयत को इसी तरह साफ-साफ दर्ज होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को भगवा रंग से अपनी मोहब्बत और हरे रंग से अपनी नफरत के चलते हुए अब कुछ काम और करने चाहिए। अपने प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों को लगाकर भगवे और केसरिया रंग की फसलें तैयार करनी चाहिए और पेड़-पौधों के हरे रंग को भी बदलकर भगवा-केसरिया करने का विज्ञान ढूंढना चाहिए। इसके अलावा योगी सरकार को अपने प्रदेश की महिलाओं का पूरा भारतीयकरण करने के लिए उनके उबटन की मुल्तानी मिट्टी पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि वह तो पाकिस्तान के मुल्तान से आती है, हिंदू त्योहारों के उपवास के खाने में काले नमक या सेंधा नमक के इस्तेमाल पर भी रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह भी पाकिस्तान से आता है, और हिंदुस्तान में नहीं होता। रामलला के मंदिर से लेकर बाकी मंदिरों तक तमाम जगहों पर केसर के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि इसे कश्मीर की वादियों में मुस्लिम उगाते हैं, और वही इसे इक_ा करके बेचते हैं। फिर अफगानिस्तान से आने वाले मेवे पर भी रोक लगानी चाहिए क्योंकि वह भी तालिबानी सरकार के मातहत आने वाला एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम हाथों के बिना कोई मेवा हिंदुस्तान पहुंच नहीं पाता। हाल के बरसों में थोड़ा बहुत मेवा अमेरिका से भी आता है और कैलिफोर्निया ब्रांड सहित कुछ दूसरे मेवे बाजार में दिखाई पडऩे लगे हैं, लेकिन यह जाहिर है कि वहां पर भी ऐसे बागानों के मजदूर गौमांस खाने वाले लोग हैं, इसलिए उनके छुए हुए सामान को तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योगी सरकार को अपनी धार्मिक शुद्धता कायम रखनी चाहिए और दुनिया के किसी भी गौभक्षक देश से न तो मोबाइल फोन आने देने चाहिए, और ना ही कंप्यूटर। अभी जो मेट्रो शुरू हो रही हैं, और जो एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, उनके सामान भी किसी गौभक्षक देश से नहीं आने देने चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक बहुत मजबूत नेता है और वह बिना गौभक्षकों के अपनी सरकार को, अपने प्रदेश को अच्छी तरह चला सकते हैं। प्रदेश की लाइब्रेरी से ऐसी तमाम किताबों को हटा देना चाहिए जो किसी वक्त किसी इलाहाबादी, बाराबंकवी, लखनवी, कानपुरी की लिखी हुई होंगी, और अब अगर उनके नए संस्करण उत्तर प्रदेश में बेचने हैं तो उन्हें प्रयागराजी जैसे नाम से दोबारा छापा जाए तो ही उन्हें बिकने दिया जाए। उत्तर प्रदेश को धार्मिक शुद्धता की एक मिसाल बनाकर पेश करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ इसकी पूरी क्षमता रखते हैं। फिर संसद में भाजपा को श्राप देने वाली जया बच्चन के ससुर हरिवंश राय बच्चन के लिखे हुए को भी बदलने का वक्त है जिसमें प्रयागराज को इलाहाबाद कहकर जगह-जगह बदनाम किया गया है। उनकी किताबों को भी प्रदेश के बाहर करने का अब सही वक्त, और मौका है।

योगी आदित्यनाथ एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से संपन्न नेता हैं। और उन्हें उत्तर प्रदेश के खेतों में किसी भी हरी फसल को इजाजत नहीं देनी चाहिए। हरा रंग एक किसी धर्म से जुड़ा हुआ दिखता है, और योगीराज में ऐसी फसलें ठीक नहीं हैं। वहां पर लाल-केसरिया टमाटर के ऐसे पौधों को ही छूट मिलनी चाहिए जिनके पत्ते भी भगवा केसरिया, पीले या लाल रंग के हैं। ऐसा अगर तुरंत नहीं हो पाता है तो भी किसानों पर यह बंदिश लगानी चाहिए कि वह गोरखपुर के शहरी अफसरों से भगवा रंग लेकर अपनी फसलों को रंगें, तभी उन्हें पकने का मौका दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश को तो यह फैसला भी लेना चाहिए कि एक मुस्लिम के बनाए हुए ताजमहल को राज्य में रहने की छूट दी जाए या नहीं? अभी-अभी तो भाजपा के एक किसी बड़े मंत्री ने यह बयान दिया था कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। जिस निर्माण के बाद मजदूरों और कारीगरों के हाथ काट दिए गए हैं, उस निर्माण को, और खासकर उस मकबरे को वहां पर रहने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? ऐसे मामलों में धर्म के आधार पर राज करने वाले तालिबान ने एक मिसाल पेश की है कि उन्होंने अफगानिस्तान से बुद्ध की आसमान छूती प्रतिमा को बमों से उड़ा कर चूर-चूर कर दिया। अब अगर ताजमहल को यह सरकार ना उड़ा सके तो यह तो तालिबानों के मुकाबले कमजोर सरकार साबित होगी। योगी आदित्यनाथ और चाहे जो भी हों, एक कमजोर नेता तो बिल्कुल नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश के पर्यटन नक्शे को देखें तो राज्य भर में मुस्लिम शासकों की बनाई हुई ऐसी ढेर सारी इमारतें हैं जिन्हें उड़ाना चाहिए। और यह काम अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत नेता नहीं कर सकेगा, तो फिर तो आगे और कोई भी नहीं कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश में एक आसार है कि चुनाव कुछ महीने आगे बढ़ जाएं ऐसे में योगी आदित्यनाथ को प्रयागराजी अमरूदों को इलाहाबादी अमरूद कहने पर सजा का इंतजाम करना चाहिए, और जितने किस्म के शायर और लेखक मुस्लिम उपनाम वाले हैं, उन्हें भी कोई ना कोई हिंदू उपनाम देना चाहिए ताकि कहीं भी उत्तर प्रदेश का शासन अफगानिस्तान के शासन के मुकाबले कमजोर न गिना जाए। कब्रिस्तानों में शायरों की कब्र में इतनी बेचैनी भर देने की जरूरत है कि वे सब कफन फाडक़र निकलें, और माइकल जैक्सन के गाने की दफन लाशों की तरह इलाका छोडक़र चले जाएँ।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

केंद्र सरकार के नीति आयोग ने देश के तमाम राज्यों का एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया है जिसमें 2019-20 में राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल रहा, इसका मूल्यांकन किया गया है। नीति आयोग के इस मूल्यांकन का यह चौथा साल ऐसा है जिसमें केरल देश में अव्वल रहा। और ये चारों साल मोदी सरकार के शासनकाल के ही हैं, और केरल के साथ कोई खास रियायत की गई हो ऐसा तो नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ 19 बड़े राज्यों में सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश का नंबर है जिसे कि देश का सबसे कामयाब राज्य साबित करने की कोशिश चुनावी माहौल के बीच चल ही रही है। केंद्रीय गृह मंत्री वहां कहकर आ रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में आधी रात को भी कोई लडक़ी गहनों से लदकर दुपहिया पर जा सकती है और वह सुरक्षित रहेगी। दूसरी तरफ हर दिन ऐसी खबर आ रही है कि किस शहर में शहर के बीच चलती हुई गाड़ी में किसी लडक़ी या महिला से कैसे बलात्कार हो रहा है। खैर हम दूसरी बातों पर अभी जाना नहीं चाह रहे हैं और केवल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करना चाहते हैं, तो इसमें 19 बड़े राज्यों की लिस्ट में सबसे आखिर में यूपी है, और उसके ठीक पहले भाजपा के गठबंधन वाला बिहार है जहां पर कहने को डबल इंजन की सरकार है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट को देखें तो इसमें शुरू के 4 सबसे अच्छे राज्य केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश से चारों के चारों दक्षिण भारत के हैं, और दक्षिण भारत का बचा हुआ अकेला राज्य कर्नाटक इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हैं जहां पर कि भाजपा की सरकार है। शुरू के चारों दक्षिण भारतीय राज्य बिना भाजपा की सरकार वाले हैं। लिस्ट में आखिरी के 3 राज्य देश के सबसे बड़े राज्यों में से हैं, और मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे बदहाल पाया गया है। जहां केरल को इस हेल्थ इंडेक्स में 82.20 नंबर दिए गए हैं, वही उत्तर प्रदेश को 30.57 नंबर मिले हैं। ऐसे ही इस फर्क का अंदाज लगाया जा सकता है।

यह बात समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से धर्म और जाति का नाम लेकर पूरे-पूरे शहर को भगवा रंग से रंगकर, बसों से लेकर सरकारी इमारतों तक का, और हज हाउस से लेकर कांग्रेस भवन तक का रंग बदलकर अपने को कामयाब मान रही है, वह हकीकत में कोई कामयाबी नहीं है। जिस तरह से केरल लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अव्वल माना जा रहा है, पाया जा रहा है, उसे देखें और इसी दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा पर तैरती हुई लाशों को देखें, रेत में उथली दफनाई गई और सतह चीरकर बाहर आती हुई लाशों को देखें तो यह फर्क साफ समझ आता है कि गंगा के तट पर महाआरती, गंगा आरती, और हर बात पर धार्मिक नारे, धार्मिक उन्माद, इनसे असल जिंदगी नहीं चलती। केरल के दूसरे पैमानों को देखने की जरूरत भी है क्योंकि केरल वह राज्य है जहां पर सत्तारूढ़ वामपंथी लोगों और वहां के आर एस एस के लोगों के बीच हिंसक संघर्ष चलते ही रहता है। इसलिए केरल के साथ उत्तर प्रदेश की तुलना करना दो राजनीतिक विचारधाराओं की तुलना करने तरीका भी हो जाता है, कम से कम ऐसी दो राजनीतिक विचारधाराओं की शासन व्यवस्था की तुलना। केरल देश में पढ़ाई-लिखाई में सबसे आगे चलने वाला राज्य है जहां के लोग दुनिया में चारों तरफ जाकर काम करते हैं और वहां से पैसा घर भेजते हैं। केरल का भौतिक विकास बहुत हो रहा है और वहां के लोग तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण पाकर तरह-तरह के हुनर सीखते हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार धर्म को पेट पालने का एक विकल्प बनाकर पेश किया जा रहा है जिससे किसी से भजन भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं हो पाते। राज्य में पढ़ाई-लिखाई का हाल बुरा है, नौकरियों का हाल बुरा है, प्रति व्यक्ति आय का हाल बुरा है, और देश के बीचों-बीच रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में विकास, केरल जैसे एक किनारे के राज्य के मुकाबले कहीं भी नहीं है। केरल की प्रतिव्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से 3.8 गुना अधिक है. उत्तर प्रदेश, जाहिर है कि अपने डबल इंजन भाई, बिहार के साथ देश में सबसे नीचे की दो जगहों पर है, इनसे कम प्रति व्यक्ति आय और कहीं नहीं है।

यह समझने की जरूरत है कि यह सिलसिला बहुत हद तक धार्मिक उन्माद से प्रभावित है जहां कि लोगों की सोच को मार-मारकर कुंदकर दिया गया है कि उनके दिमाग में किसी तरह से भी कोई वैज्ञानिक तथ्य या तर्क का आग्रह न आ जाए। जनता को लोकतांत्रिक और प्रगतिशील सोच से कैसे दूर किया जा सकता है, और कैसे उन्हें एक उन्मादी ध्रुवीकरण से उपजी भीड़ में बदला जा सकता है, इसकी एक जलती-सुलगती मिसाल उत्तर प्रदेश में देखने मिलती है। अब जब मोदी सरकार के नीति आयोग ने अपने इंडेक्स में बहुत साफ-साफ केरल को नंबर वन, और यूपी को आखिरी करार दिया है, तो इसे सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से जोडक़र नहीं देखना चाहिए, राज्यों की बाकी स्थिति को भी देखना चाहिए। यह एक अच्छा मौका है कि चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार के नीति आयोग ने ही यह आंकड़े जारी किए हैं, किसी और के तैयार किए हुए रहते तो यह बात उठती कि यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और योगी की महान सरकार को बदनाम करने के लिए तैयार किए गए आंकड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोगों के समझने की यह बात है कि उन्हें भगवा सरकार के रूप में भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है, और इस सरकार का आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान भरोसे हिन्दू होटल, जहाँ पकाने-खिलाने को कुछ नहीं !!

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

कल सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी कि हरिद्वार और दूसरी जगहों पर एक धर्म को निशाना बनाकर मानवसंहार का जो फतवा दिया जा रहा है, उस पर अदालत खुद होकर कार्यवाही शुरू करे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद होकर यह बात सूझनी थी और उत्तर प्रदेश सरकार सहित ऐसी तथाकथित धर्म संसद के आयोजकों को नोटिस जारी करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शायद क्रिसमस के आसपास की छुट्टियों पर थे। बेहतर तो यह होता कि मुख्य न्यायाधीश जहां थे वहीं से वे टेलीफोन पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के नाम नोटिस जारी करते और वहीं बैठकर सुनवाई शुरू कर देते तो उससे अदालत की सोच की गंभीरता देश को पता लगती और देश के उन अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों के मन में एक भरोसा कायम होता जिन्हें आज खुला निशाना बनाया जा रहा है और जिन्हें मारने के लिए फतवा दिया जा रहा है। इससे देश के उन हिंदुओं के मन में भी भरोसा कायम होता जो हिंदू धर्म का नाम लेकर ऐसे हत्यारे फतवे देने वाले लोगों के साथ नहीं हैं, जो अमनपसंद हैं और जो सर्वधर्म सम्मान करने वाले हिन्दू हैं।

आज हिंदू धर्म के नाम पर भगवा कपड़े पहने हुए कई किस्म के मुजरिम और कई किस्म के नफरतजीवी चारों तरफ सक्रिय हैं और कल जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह चिट्ठी पहुंची हुई होगी, उस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक तथाकथित धर्म संसद चल रही थी जो सांप्रदायिक हरकतें झेल रहा है। छत्तीसगढ़ देश के बीच सांप्रदायिक सद्भाव का एक टापू सरीखा रहते आया है लेकिन यहां भी कुछ हफ्ते पहले कबीरधाम नाम के जिले में कवर्धा नाम के शहर में कबीर की तमाम नसीहतों के खिलाफ जाकर एक सांप्रदायिक हिंसा भड़की और उसे और अधिक भड़काने के लिए कोशिशें जारी ही हैं. इसी दौरान कल के इस आयोजन में एक भगवे ने गांधी को गालियां बकते हुए माइक और मंच से ही गोडसे को इसके लिए धन्यवाद दिया कि उसने गांधी को निपटा दिया। गांधी को आमतौर पर इतनी गंदी गाली गोडसेपूजक भी नहीं देते हैं जितनी कि कल इस भगवे ने दी। आधी रात एक रिपोर्ट पर इस भगवे के खिलाफ जुर्म कायम हुआ है, लेकिन उसके पहले इस धर्म संसद में शामिल, छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म के एक सबसे प्रमुख व्यक्ति महंत रामसुंदर दास ने उसी आयोजन में शामिल रहते हुए इस भाषण का विरोध किया और इसका बहिष्कार किया। यह कम हौसले की बात नहीं थी क्योंकि महंत रामसुंदर दास की सारी जमीन ही हिंदू धर्म पर टिकी हुई है, और वे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं, और राज्य की गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं. ऐसे में उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि कांग्रेस सरकार का कोई मंत्री स्तर दर्जा प्राप्त पूर्व विधायक अगर ऐसी सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ा नहीं होता तो पार्टी और सरकार पर कई किस्म की तोहमतें भी लगतीं।

हमारा ख्याल है कि छत्तीसगढ़ सरकार को एक मिसाल कायम करनी चाहिए और ऐसी हिंसक बातें करने वाले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जुर्म दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश को भी एक सबक मिल सके कि देश में गृह युद्ध छिड़वाने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों पर कैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में वैसे तो संघीय व्यवस्था है और राज्य अपने-अपने दायरे में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि बहुत से मामलों में किसी राज्य को आगे बढ़कर एक मिसाल कायम करनी होती है जिससे कि और राज्य भी सबक ले सकते हैं। यह ऐसा ही एक मौका है और छत्तीसगढ़ को एक लोकतांत्रिक जिम्मेदार रुख दिखाना चाहिए और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आज के माहौल में एक धर्म की बात करते हुए एक धर्म के नाम पर इकट्ठा होकर गांधी को इस तरह से गालियां देना, गोडसे की पूजा करना, और दंगा फैलाने की कोशिश करना, इसे छोटी हरकत मानना गैरजिम्मेदारी होगी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है और छत्तीसगढ़ सरकार को बेधड़क कार्रवाई करनी चाहिए।

आज हिंदुस्तान को और खासकर उत्तर भारत को केंद्र में रखकर उस प्रदेश में, और देश भर में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है वह छोटी बात नहीं है. इससे चुनाव में एक धार्मिक ध्रुवीकरण तो हो सकता है इससे धर्मांध और बेवकूफ तबकों को एकजुट किया जा सकता है, लेकिन यह सिलसिला देश के भीतर एक तबाही लेकर आएगा यह बात तय है। लोगों को इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अभी देश के कुछ बहुत जिम्मेदार रिटायर्ड फौजियों ने एक बयान जारी करके इस खतरे को गिनाया है कि देश के भीतर ऐसे हालात खड़े करना, इतनी नफरत फैलाना, यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक खतरा है। उस बयान को भी ध्यान से देखा जाना चाहिए, और कायदे की बात तो यह होती कि सुप्रीम कोर्ट इस बयान को देखते ही नींद से जागता, और हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरी से धार्मिक हिंसा से एक धर्म को खत्म कर देने के मानवसंहार के जो खतरे दिए गए थे, उन वीडियो पर सबसे कड़ी कार्रवाई करता, लेकिन देश को बांट देने की आग रखने वाले ऐसे वीडियो ने भी सुप्रीम कोर्ट को विचलित नहीं किया, रिटायर्ड फौजी अफसरों की नसीहत को भी उसने अनसुना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने कल जो लिखा है उस पर भी अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई रुख सामने नहीं आया है। यह सिलसिला बहुत खतरनाक है. सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ महीनों के ताजा रुख को देखते हुए मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से हिंदुस्तानी लोकतंत्र को कुछ उम्मीदें बंध रही हैं। ऐसी उम्मीदें भी हरिद्वार से शुरू नफरत की आग को देखते हुए अब निराश हो रही हैं।

यह मौका हिंदुस्तान के बाकी उन लोकतांत्रिक प्रदेशों का भी है जो कि सोशल मीडिया पर फैल रहे ऐसे वीडियो को देखते हुए, ऐसे भाषणों को देखते हुए, हरिद्वार से लेकर रायपुर तक लगाई जा रही आग को देखते हुए, ऐसे नफरतजीवियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर सकते हैं। देश के प्रदेशों को अपने-अपने प्रदेशों में खतरा समझना चाहिए और सांप्रदायिकता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जुर्म दर्ज करने चाहिए क्योंकि हरिद्वार का आयोजन तो उत्तर प्रदेश के अतिथि सत्कार के बीच हुआ था जहां की सरकार इन लोगों पर मेहरबान है, और शायद इनका चुनावी इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन देश के सभी प्रदेशों को जिन्हें देश के सांप्रदायिक सद्भाव की फिक्र है, उन सभी को सोशल मीडिया पर और खबरों में तैरते हुए ऐसे वीडियो देखकर अपने अपने प्रदेश की शांति व्यवस्था के हित में इन लोगों पर जुर्म दर्ज करने चाहिए, इन पर कड़े से कड़े कानून लगाने चाहिए और देश को एक बहुत बड़े और खूनी सांप्रदायिक विभाजन से बचाना चाहिए। यह खतरा छोटा नहीं है, यह खतरा आज सोच-समझकर देश में जगह-जगह खड़ा किया जा रहा है, और इसके खिलाफ अगर मुमकिन हो तो हिंदू धर्म के कुछ जिम्मेदार लोगों को भी अदालत जाना चाहिए कि हिंदू धर्म के नाम पर जो हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है वह उनकी धार्मिक भावनाओं को जख्मी कर रही है, और ऐसे भगवे लोगों के खिलाफ कारवाई की जाए, उनका मुंह बंद किया जाए। इन लोगों ने सोच-समझकर और एक साजिश के तहत देश में गृह युद्ध फैलाने की जितनी कोशिशें की हैं, और जो कर रहे हैं, इनकी बाकी पूरी जिंदगी अगर जेल में कटे तो भी वह इनके साथ रहमदिली होगी। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर कानपुर में इत्र के एक बड़े व्यापारी पर पड़े आयकर छापे को लेकर कुछ लोग उसे इससे जोड़ रहे हैं कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने जो समाजवादी इत्र बाजार में उतारा था, उस इत्र को बनाने वाले कारोबारी पर यह छापा पड़ा है। हो सकता है कि यह बात सच भी हो लेकिन सवाल यह भी है कि इस कारोबारी के ठिकानों से अब तक ढाई सौ करोड़ रुपए से अधिक के नगद नोट मिल चुके हैं, 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद हो चुकी, और नोटों की गिनती अभी जारी है। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी नगद रकम किसी और कारोबारी से मिलने की याद पहली नजर में तो नहीं आ रही है, और अगर ऐसा हुआ भी होगा तो भी यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी रकम है। ढाई सौ करोड़ रुपए के नोट कम नहीं होते हैं खासकर उस वक्त जबकि हिंदुस्तान में नोटबंदी को इस मकसद से लागू करना बताया गया था कि इससे कालेधन में कमी आएगी। अब वर्षों से जिस प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य चल रहा है वहां पर अगर दो नंबर का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, तो जाहिर है कि राज्य के बहुत से लोगों की जानकारी में भी यह रहा होगा और राज्य पुलिस के खुफिया विभाग के पास भी इस जानकारी को जुटाने का कोई ना कोई जरिया रहा होगा। ऐसे में इतनी बड़ी रकम की बरामदगी हक्का-बक्का करती है कि क्या आज भी हिंदुस्तान में कारोबार के लिए नगद काले धन की इतनी बड़ी आवाजाही चल रही है? और यह भी कि एक अकेले व्यापारी के पास अगर काले धन का ऐसा भंडार निकलता है तो उस पर कार्यवाही तो होनी चाहिए फिर चाहे वह चुनिंदा समाजवादी समर्थक क्यों न हो या किसी और पार्टी का समर्थक क्यों ना हो। अब यह तो जो सत्तारूढ़ पार्टी रहेगी उसके साथ यह बात लागू होगी कि वह अपनी नापसंद के दस नंबरी लोगों को पहले निशाना बनाए, अधिक से अधिक यह उम्मीद की जा सकती कि तमाम लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस पर कार्रवाई हुई है वह कोई मासूम कारोबारी नहीं था।

आज एक तरफ तो हिंदुस्तानी बैंक दो-चार लाख की नकदी निकालने पर भी छोटे-छोटे कारोबारियों के लिए दिक्कत खड़ी करते हैं, उस पर कई तरह से कोई भुगतान करना होता है, या अपना पैन कार्ड देना पड़ता है, और छोटे व्यापारियों के लिए नगद में कोई भी काम करना अब आसान नहीं रह गया है। लेकिन एक इत्र व्यापारी अगर सैकड़ों करोड़ रुपए की नगदी लेकर बैठा है तो यह इस बात का सबूत है कि बाजार में धड़ल्ले से न सिर्फ काला धन चल रहा है बल्कि वह नकली नोटों की शक्ल में भी चल रहा है। नोटों की इतनी बड़ी बरामदगी नोटबंदी की नाकामयाबी का एक बड़ा सबूत भी है। अब भारत की अर्थव्यवस्था में काले धन को कैसे घटाया जा सकता है, यह आसान नहीं रह गया है। बहुत तरह के दावे बहुत से राजनीतिक दल करते हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के बाहर से कालेधन को लाने के बारे में और नोटबंदी से काले धन को घटाने के बारे में कई बातें कही थीं। पिछले 7 बरस में देश में कितना काला धन लौट पाया इसकी कोई जानकारी लोगों को नहीं है। इसके साथ-साथ नोटबंदी से अगर कोई फायदा हुआ हो तो उसकी भी कोई जानकारी लोगों के पास नहीं है, और न ही मोदी सरकार ने या भाजपा ने नोटबंदी के कुछ महीनों के बाद से लेकर आज तक उसकी किसी कामयाबी को किसी चुनावी सभा में गिनाया है। जाहिर है कि वह पूरी मशक्कत पानी में गई, और ऐसा लगता है कि लोगों के पास थोड़े बहुत नकली नोट या खराब नोट जो थे, उन्हें भी बैंकों में किसी तरह खपा दिया गया।

आज हिंदुस्तान में जीएसटी की वजह से या नोटबंदी के तुरंत बाद से, लॉकडाउन और बाजार की मंदी की वजह से छोटे-छोटे कारोबारी एक किस्म से सडक़ों पर आ गए हैं। बहुत से छोटे-छोटे काम धंधे बंद हो गए हैं और यह बात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसलिए खुलकर नहीं दिखती है कि देश के कुछ सबसे बड़े उद्योग घरानों का कारोबार आसमान पर पहुंच रहा है उनकी संपत्ति छलांग लगाकर बढ़ रही है. जब राष्ट्रीय उत्पादकता की बात आती है तो इस तरह संपन्न तबकों की बढ़ी हुई उत्पादकता और कमाई देश की बेरोजगार हो चली जनता या धंधा खो चुके कारोबारियों के नुकसान के साथ मिलकर एक औसत तस्वीर बताती है। ऐसी औसत तस्वीर में देश के सबसे खुशहाल तबके और देश के सबसे बदहाल तबके का जिक्र अलग-अलग नहीं हो पाता है। हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर काला धन केंद्र सरकार की सारी टैक्स और जांच प्रणाली दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। कानपुर का यह इत्र कारोबारी चाहे समाजवादी इत्र बनाने वाला हो या न हो, या फिर यह पैसा समाजवादी पार्टी के चुनावी खर्च के लिए रखा गया हो या कारोबार का काला धन हो, जो भी हो, इतने बड़े काले धन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ऐसे बड़े काले कारोबारियों के साथ किसी की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। और फिर चुनिंदा कारोबारियों को सजा देना, और चुनिंदा कारोबारियों को बढ़ावा देना, इसमें नया कुछ भी नहीं है। भारत में इंदिरा गांधी के समय से ही धीरूभाई अंबानी जैसे कुछ चुनिंदा कारोबारी सत्ता का बढ़ावा पाते थे और ऐसी चर्चा रहती थी कि वे सरकार की नीतियां तय करते थे। इसलिए हर सरकार के चहेते कारोबारी रहते हैं, और विपक्ष के करीबी कई कारोबारी सत्ता के निशाने पर भी रहते हैं। जो भी हो, टैक्स चोरों और काले धंधेबाजों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और अगर बाकी लोगों के पास ऐसे बाकी धंधेबाजों के बारे में कोई जानकारी है तो उसे भी उजागर किया जाना चाहिए। काले धंधे पर कार्रवाई अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जिस-जिसको इसके बारे में जानकारी है उन्हें इसकी शिकायत सरकार की एजेंसियों या न्यायपालिका से करना चाहिए।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

उत्तर प्रदेश में फरवरी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के चुनाव आयोग दोनों का नाम लेकर यह अपील की है की कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए चुनावों को टालने पर विचार करना चाहिए और चुनावी सभाओं और रैलियों पर तुरंत ही रोक लगानी चाहिए। हाईकोर्ट ने लीक से हटकर अपने इस सुझाव को प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग के नाम एक अपील की तरह जारी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना मोर्चे पर अब तक की कामयाबी की तारीफ भी की है।

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण और मौतों का जिक्र किया है और कहा है कि तीसरी लहर हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है ऐसे में फरवरी में होने जा रहे चुनावों को एक दो महीनों के लिए टाला जाना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इस अदालती अपील में कहा है कि राजनीतिक दलों की बड़ी-बड़ी आम सभाओं और रैलियों से लोगों के लिए एक खतरा खड़ा होगा। उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी अपील की है कि वे राजनीतिक दलों से यह कहें कि वे रैलियों और आम सभाओं के रास्ते प्रचार न करें बल्कि अखबारों और टीवी का इस्तेमाल करें। जस्टिस यादव ने कहा कि जान है तो जहान है अगर जिंदगी बची रही तो चुनावी रैलियां और आम सभाएं बाद में भी हो सकती हैं, और उन्होंने याद दिलाया कि संविधान की धारा 21 लोगों को जीने का अधिकार देती है। जस्टिस यादव ने प्रधानमंत्री से भी इस भयानक नौबत को ध्यान में रखते हुए विचार करने की अपील की है।

जज ने कहा है कि अगर कोरोना के बढऩे को समय पर नहीं रोका गया तो इसके नतीजे इसकी दूसरी लहर से भी अधिक खतरनाक होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनावों और पश्चिम बंगाल के चुनावों में बहुत लोग कोरोनावायरस से मारे गए थे। इस पर पूछे जाने पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग को लेना है कि चुनाव कब होंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का यह कहना है कि वह अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएगा, वहां की समीक्षा करेगा और फिर उचित फैसला लेगा।

अभी राजनीतिक दलों ने हाई कोर्ट के जज की इस अपील पर कुछ नहीं कहा है क्योंकि चुनाव हर राजनीतिक दल को अच्छा लगता है। हर किसी के पास अपनी बात कहने का एक मौका रहता है और लोगों की हिफाजत, या लोकतंत्र की हिफाजत राजनीतिक दलों की आखिरी प्राथमिकता रहती हैं। जैसा कि हिंदुस्तान के चुनावों का आम ढर्रा है, लोगों को शराब पिलाकर, उन्हें तोहफे बांटकर, नगद रकम देकर, धर्म और जाति का ध्रुवीकरण करके, भावनात्मक और भडक़ाऊ झूठे मुद्दे उठाकर, वोटरों को प्रभावित करने की एक साजिश में अधिकतर पार्टियां जुट जाती हैं, और लोकतंत्र या देश-प्रदेश का भला उनकी आखिरी प्राथमिकता रहती है। हमने बंगाल के चुनाव के वक्त भी देखा कि तमाम राजनीतिक दलों ने लाखों लोगों की एक-एक चुनावी आमसभा से लोगों की जिंदगी पर होने वाले खतरों के खिलाफ कोई फिक्र नहीं की और हर बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने लाखों लोगों को इक_ा किया, उसके लिए एक-एक गाड़ी में सैकड़ों लोगों को भरकर चुनावी सभा में लाया गया।

वैसा ही आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में तो केंद्र और राज्य में दोनों पर भाजपा काबिज होने की वजह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें उद्घाटन और शिलान्यास चल रहे हैं, और जिन्हें लेकर कोई चुनावी आपत्ति भी नहीं की जा सकती, और ऐसे कार्यक्रमों में सरकारी इंतजाम से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इनसे परे भी राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें लाखों लोगों की भीड़ जुटने का दावा सत्तारूढ़ पार्टी ही कर रही है। एक तरफ तो आज देश में अधिकतर राज्यों में रात का कफ्र्यू या तो लगाया जा चुका है, या उस पर विचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को यह सलाह दी है कि वे रात के कफ्र्यू लगाने के बारे में सोचें। आज एक दर्जन राज्यों में कोरोना का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन दाखिल हो चुका है, और और उसके खतरे से जूझने के लिए हिंदुस्तान पता नहीं कितना तैयार है। हिंदुस्तान में आज आधी से अधिक आबादी तो बिना टीकों के है और जिन्हें पहला टीका लगा है उनमें से भी बहुत से लोगों को दूसरा टीका नहीं लगा है। दुनिया के विकसित देश तीसरे और चौथे बूस्टर डोज की तरफ बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में अभी आधी आबादी के लिए टीकाकरण शुरू ही नहीं हो पाया है। ऐसे में देश नए खतरे को किस हद तक झेल पाएगा यह सोच पाना बड़ा मुश्किल है।

लोगों को यह भी याद रहना चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश को लेकर यह बात हो रही है उस उत्तर प्रदेश में पिछली लहर में लगातार इतने लोग मारे गए थे कि उनकी लाशों को गंगा में बहाया गया था, या गंगा के तट पर रेत में दबा दिया गया था, जो बाद में उजागर होकर दुनिया की कुछ सबसे भयानक तस्वीरें बना रही थीं। वह दौर कई किस्म की सरकारी नाकामयाबी का एक भयानक दौर था, और देश के किसी भी दूसरे राज्य में वैसी तबाही नहीं देखी थी। इसलिए आज हाईकोर्ट के एक जज की फिक्र के साथ-साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी जनता की फिक्र करनी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी यह चाहिए कि इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करें। आज पार्टियां चुप्पी साधकर बैठी हैं जबकि चुनाव उत्तर प्रदेश के अलावा भी दूसरे राज्यों में होने जा रहा है और ऐसे तमाम राज्यों को, वहां चुनाव लडऩे जा रही पार्टियों को, अपना रुख साफ करना चाहिए। हिंदुस्तान में अब अखबार और टीवी चैनल, मोबाइल फोन और तरह-तरह के मैसेंजर, इन सबकी जनता के बीच में इतनी घुसपैठ हो चुकी है अगर कोई चुनाव करवाना भी है तो उस चुनाव की तारीखों को फैलाकर रखना चाहिए ताकि किसी भी जगह भीड़ और धक्का-मुक्की की नौबत ना आए, मतदान केंद्र बढ़ाने चाहिए, आम सभाओं और किसी भी किस्म की भीड़ को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। वरना लोकतंत्र के नाम पर जो ढकोसला चुनाव की शक्ल में होता है, और जिसे तमाम किस्म की अलोकतांत्रिक बातों से प्रभावित किया जाता है, उसे कोरोना वायरस के सबसे बड़े आयोजन की तरह इतिहास में दर्ज किया जाएगा।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

ऑस्ट्रेलिया की सरकार अभी अपने एक फैसले को लेकर कई जगह आलोचना झेल रही है जिसमें वह तैयारी कर रही है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके बीमार होकर अस्पताल पहुंचने पर अपने इलाज का खर्च वे खुद उठाएं और सरकार पर इसका बोझ न आए। डॉक्टरों के कुछ संगठन इसे एक अनैतिक फैसला कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सरकार के अपने तर्क हैं। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने सिंगापुर को देखकर यह फैसला लिया है जहां की सरकार बहुत लोकतांत्रिक नहीं मानी जाती है और उसने यह तय किया है कि जो लोग अपनी पसंद से बिना वैक्सीन रहना चाहते हैं, वे कोरोना वायरस के शिकार होने पर अपने इलाज का खर्च खुद उठाएं। ऑस्ट्रेलिया ने सिंगापुर के इसी फैसले पर चलना तय किया है और अभी वहां सरकार इसकी तैयारी कर रही है। सरकार के एक मंत्री जिन्हें इस अभियान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है उन्होंने कहा कि देश की चिकित्सा व्यवस्था वैसे ही बहुत ज्यादा बोझ ढो रही है और इस पर ऐसे लोगों का बोझ और नहीं डालना चाहिए जो इंटरनेट पर बेवकूफी की बातों पर भरोसा करते हैं, और मेडिकल सलाह को अनदेखा करते हैं। इस मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों की अस्पताल में भर्ती से अस्पताल की सीमित क्षमता खत्म होती है जिसकी वजह से डायबिटीज या अस्थमा जैसी दूसरी बीमारियों के मरीजों के भी मरने की नौबत आ जाती है क्योंकि उन्हें इलाज के लिए बिस्तर नहीं मिलते। सरकार का यह फैसला विवाद छेड़ रहा है क्योंकि कई देशों में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस फैसले को गलत माना जा रहा है। अधिकतर देशों में इसे लोगों की मर्जी पर छोड़ा गया है कि वे चाहें तो टीका लगवाएं ,चाहें तो टीका न लगवाएं, लेकिन इसका असर यह है कि अमेरिका जैसे अधिक पढ़े-लिखे देश में भी टीका न लगवाने वाले लोगों की भारी भीड़ है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्हें टीकों पर भरोसा नहीं है क्योंकि इनकी पर्याप्त क्लीनिकल ट्रायल नहीं हुई है, और इनमें ऐसे लोग भी हैं जो अपने शरीर में किसी बाहरी पदार्थ के डाले जाने के खिलाफ हैं। हिंदुस्तानी लोगों को याद होगा कि जब महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ पूना के आगा खान पैलेस में ब्रिटिश सरकार के कैदी बनाकर रखे गए थे, उस वक्त कस्तूरबा की तबीयत बहुत खराब हुई और जो ब्रिटिश डॉक्टर उन्हें देखने आया, उसने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने की तैयारी की। इसे देखकर बापू ने पूछा कि वह क्या कर रहे हैं तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी जान बचाने के लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन जरूरी है. इस पर गांधी ने कहा कि वे तो शरीर में किसी भी बाहरी चीज को दाखिल करने के खिलाफ हैं क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने फैसला कस्तूरबा पर छोड़ा जो कि गांधी की इस बात को सुन चुकी थीं। आखिर में डॉक्टर को इंजेक्शन नहीं लगाने दिया गया और गांधी की गोद में सिर रखे-रखे कस्तूरबा गुजर गईं। कुछ वैसा ही बाहरी पदार्थों से परहेज पश्चिम के भी बहुत से देशों में है जो कि किसी भी तरह का इंजेक्शन लेना नहीं चाहते, कोई टीका लगवाना नहीं चाहते।

अब मुद्दा यह है कि जो लोग वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं, या जिन्हें अपने शरीर में बाहरी इंजेक्शन लगवाने से परहेज है, ऐसे लोग भी बीमार पडऩे पर इलाज के लिए उसी चिकित्सा विज्ञान के पास अस्पताल जाते हैं जिस चिकित्सा विज्ञान ने यह वैक्सीन भी विकसित की है। वे वहां अस्पताल में भर्ती होने के बाद वही इंजेक्शन लगवाते हैं जिन्हें लगवाने का वे विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह वैक्सीन न लेने वाले लोग किसी भी देश की सरकार की सीमित चिकित्सा सुविधा पर एक बड़ा बोझ बन रहे हैं क्योंकि वे अधिक संख्या में बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें अधिक संख्या में अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, और वहां पर भी कई किस्म की बीमारियों के उन तमाम मरीजों के हक के बिस्तर पर कब्जा कर रहे हैं जिन्हें किसी न किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना था, जिन्होंने एक जिम्मेदार की तरह वैक्सीन लगवा रखी थी, लेकिन जिन्हें आज अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है।

आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार की सोच को कोई कितना ही अनैतिक कहें, सवाल यह भी है कि जब कोई बीमारी महामारी का दर्जा पाती है, वह देशों की सरहदों के भी आर-पार चारों तरफ पूरी मानव प्रजाति पर एक खतरा बनकर मंडरा रही है, तब भी क्या लोगों को चिकित्सा विज्ञान की सलाह के खिलाफ ऐसी आजादी दी जा सकती है कि वे वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन जरूरत पडऩे पर वे अस्पतालों में जाएं? अस्पतालों में उनको आने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उनके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होगा, लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी है कि ऐसे लोगों का इलाज मुफ्त में क्यों किया जाए?

अमेरिका के सबसे बड़े महामारी विशेषज्ञ इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि वहां के करोड़ों लोग अब तक बिना वैक्सीन के चल रहे हैं और जिस तरह अभी लाखों लोग कोरोना वायरस का शिकार हर दिन हो रहे हैं, उसमें ऐसे लोग पता नहीं कितना बड़ा बोझ बनेंगे? वहां की सरकार ने यह तय किया है कि कोरोनावायरस की जांच-किट लोगों के घरों पर मुफ्त में भेजी जा रही है ताकि लोग का घर बैठे जांच कर सकें। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ऐसे लोग जो घर पर रहते हुए वैक्सीन से भी परहेज कर रहे हैं वे इस जांच किट का क्या इस्तेमाल करेंगे, और अगर वे अपने आपको कोरोना पॉजिटिव पाते हैं तो भी क्या करेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हर देश में खड़े हो रहे हैं जहां पर टीकाकरण पर्याप्त नहीं हुआ है। खुद हिंदुस्तान के टीकाकरण का जो हाल है उस पर हमने दो-तीन दिन पहले इसी जगह पर लिखा है कि किस तरह देश की 40 फ़ीसदी आबादी का टीकाकरण शुरू भी नहीं हुआ है जो कि 18 बरस से कम उम्र की है। फिर बाकी 60 फ़ीसदी आबादी में आधे लोग ऐसे हैं जिनको एक ही टीका लगा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई टीका नहीं लगा है। यह दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए भी सोचने और समझने की बात है कि महामारी की नौबत में लोगों को निजी आजादी कितनी दी जाए? क्योंकि ऐसे लोग न केवल आत्मघाती साबित हो सकते हैं, बल्कि ये लोग बाकी पूरे देश के लिए भी एक खतरा हो सकते हैं। और जानकार लोगों का यह मानना है कि दुनिया का कोई भी देश अपने नागरिकों को वैक्सीन का तीसरा और चौथा बूस्टर डोज देकर भी अपने देश को पूरी तरह महफूज नहीं रख सकता जब तक कि पूरी दुनिया के तमाम देशों के लोगों को पर्याप्त वैक्सीन ना लग जाए। कोई भी सुरक्षित टापू नहीं रह सकता, जब तक कि आसपास के दूसरे देश या टापू सुरक्षित ना हों। अब ऐसे में किसी देश के लापरवाह नागरिक जो कि चिकित्सा विज्ञान की सलाह के खिलाफ जाकर टीके लगवाने से परहेज कर रहे हैं, वे न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, और क्या किसी देश को ऐसा अधिकार भी हासिल है कि वह अपने नागरिकों को बाकी दुनिया के लिए खतरा बन जाने दे? इसलिए आज जब अलग-अलग देश-प्रदेश अपने लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने पर्याप्त टीकाकरण नहीं करवाया है तो वे सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते, भीड़ भरी जगहों पर नहीं जा सकते, तो यह रोक-टोक बहुत लोकतांत्रिक चाहे ना हो यह एक वैज्ञानिक रोक-टोक है, और पूरी दुनिया पर छाए हुए महामारी के खतरे को देखते हुए यह लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित करके महामारी की जरूरतों को पूरा करने का वक्त भी है।

तमाम देशों को बहुत ही कड़ाई से टीकाकरण की शर्तों को लागू करना चाहिए और अपने अलावा दूसरे गरीब देशों के टीकाकरण का इंतजाम भी करना चाहिए क्योंकि जब तक किसी भी एक देश में कोरोनावायरस बाकी रहेंगे तब तक वहां से इनका बाकी दुनिया में फैलने का खतरा तो बने ही रहेगा। दुनिया ने अभी ताजा-ताजा देखा है कि 2 बरस पहले किस तरह चीन के वुहान से शुरू होकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया इसलिए आज कोई गरीब देश भी अगर बिना टीकों के है तो तीसरा और चौथा बूस्टर डोज़ लेने वाले जर्मन और ब्रिटिश नागरिक भी अपने घरों में बैठे हुए भी सुरक्षित नहीं है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

जापान के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देश के लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक दूध पिएं, इसके अलावा वे पकाने के काम में भी दूध का अधिक इस्तेमाल करें क्योंकि वहां पैदा होने वाला दूध खराब होने की नौबत आ रही है। कोरोना की वजह से लोगों का बाहर घूमना, होटलों में खाना कम हो रहा है, और दूध की खपत घट गई है, लेकिन दूध पैदा होना पहले की तरह जारी है तो उसके खराब होने की नौबत न आए इसलिए जापान सरकार के मंत्री कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूध पीते दिख रहे हैं, तो कहीं प्रधानमंत्री लोगों से दूध का अधिक इस्तेमाल करने की अपील करते दिख रहे हैं। लोगों से नाश्ते के तौर तरीके में बदलाव लाने के लिए कहा जा रहा है ताकि दूध का अधिक इस्तेमाल हो सके।

यह एक बड़ी अटपटी नौबत है कि देश के प्रधानमंत्री को किसी एक चीज को अधिक खाने-पीने के लिए अपील करनी पड़ रही है। हालांकि हम हिंदुस्तान में बहुत से राज्यों में दूध की मांग कम होने पर या उसका उत्पादन बढऩे पर दूध कारखानों को देखते हैं कि वे किस तरह उसे सुखाकर दूध पाउडर बना लेते हैं और बाद में मांग बढऩे पर उसे घोल कर, दूध बनाकर लोगों के घर भेजते हैं, और बड़ी आसानी से उत्पादन और मांग के इस फासले को पाट लिया जाता है। पता नहीं जापान में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि वह तो हिंदुस्तान के मुकाबले भी बहुत अधिक विकसित और उच्च तकनीक वाला देश है, लेकिन हम इस खबर के एक छोटे से पहलू पर लिखने जा रहे हैं, इसलिए जापान की दिक्कत की बारीकियों से यहां कोई अधिक वास्ता नहीं है। यह समझने की जरूरत है कि जब किसी देश में किसी चीज की जरूरत से अधिक पैदावार हो जाती है या जरूरत से बहुत कम, तो देश के नेता अपील करके उस नौबत को सुधारने में कैसे मदद कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान में हर बरस दो-चार बार कभी प्याज की कमी हो जाती है, तो कभी टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचते हैं। खाने के तेल के दाम तो आसमान पर ही टंग गए हैं जो वहां से नीचे उतरने का नाम नहीं लेते। यही हाल पेट्रोल और डीजल का भी है। लेकिन पूरे देश में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या दूसरे नेता लोगों के सामने कोई मिसाल पेश करते नहीं दिखते कि किस तरह वे अपने काफिले की कारें कम करें, अपनी कार के आकार को कम करें, अपने अफसरों के ईंधन की खपत को घटाएं, या लोगों को खाने-पीने के सामानों के लिए यह सुझाव दें कि जिन दिनों किसी चीज की कमी हो रही है उन दिनों कुछ दिनों के लिए बिना प्याज और टमाटर भी लोग काम चला सकते हैं, तो चलाएं। ऐसी अगर कोई अपील हो और लोग अगर इस तरह उसे मानें, तो हो सकता है कि चीजों की कमी भी खत्म हो जाए और जो हाय-तौबा मीडिया में सामने आता है वह भी कुछ घट जाए।

यह तो हुई सतह पर तैरती हुई खबरों की बात, लेकिन इनसे परे केंद्र और राज्य सरकारें दूध और फल सब्जी जैसी चीजों के लिए मार्केटिंग का ऐसा एक नेटवर्क खड़ा करने में भी मदद कर सकती हैं जिनमें बिचौलियों की जेब में जाने वाली मोटी रकम किसान और ग्राहक के बीच बंट जाए। अभी सब्जी उगाने वाले लोगों के बारे में यह पता लगता है कि उन्हें कई बार तो सब्जी तुड़वाकर खेत से बाजार तक लाने में जो खर्च आता है उतना पैसा भी बाजार से नहीं मिलता। दूसरी तरफ ग्राहक लगातार इस बात की शिकायत करते हैं कि सब्जियां बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो यह पैसा जाता कहां है ? सब्जी मंडियों के आढ़तियों की जेब में अगर इतना बड़ा हिस्सा जा रहा है तो केंद्र और राज्य सरकारों को फल-सब्जी-दूध के ऐसे बाजार बनाने चाहिए जहां पर किसान बेचने बैठ सकें। डेयरी के लोग सीधे दूध बेच सकें, या फल-सब्जी उगाने वाले लोग मंडी में सीधे सामान बेच सकें। ऐसा होने पर एक तरफ तो किसी सामान की उपज बढऩे पर उसकी खपत की अपील भी की जा सकती है और उसकी कमी होने पर उससे कुछ दिन परहेज करने की भी।

हिंदुस्तान में बहुत से लोकप्रिय नेता अभिनेता हैं, खिलाड़ी और चर्चित लोग हैं जिनकी बात का लोगों पर बड़ा असर होता है और वे अगर एक सार्वजनिक अपील करें तो उन्हें मानने वाले लोग अपनी रोज की जिंदगी में कुछ चीजों की खपत को कम या अधिक भी कर सकते हैं। लोगों को याद होगा कि बहुत पहले जब हिंदुस्तान की कोई जंग चल रही थी तो लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ा था, और एक प्रधानमंत्री की अपील पर देश की महिलाओं ने फौज के लिए अपने गहने उतारकर दे दिए थे। जिन लोगों को लोकप्रियता हासिल रहती है या जिनकी बातों को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं उन्हें कई किस्म के नेक कामों के लिए अपने असर का इस्तेमाल करना चाहिए। आज दिक्कत यह हो गई है कि खेल और सिनेमा जैसे चकाचौंध शोहरत वाले सितारे मोटी रकम लिए बिना समाजसेवा की कोई ट्वीट भी नहीं करते। दूसरी तरफ नेता अपने सारे असर को वोटों की शक्ल में भुनाते हुए अपनी लोकप्रियता भी खो बैठते हैं और उनकी बातें मोटे तौर पर बेअसर होने लगती हैं। जो उनके समर्थक रहते हैं उनके बीच भी उनका असर कम होता है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या इन लोगों की बातों का लोगों पर ऐसा असर हो सकता है कि लोग अपना खाना पीना बढ़ा लें या घटा दें? हर देश प्रदेश में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं, और ऐसे लोगों को अपने असर का समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ बरस पहले तबाही का शिकार हुए उत्तराखंड के लोगों के बनाये सामान खरीदने के लिए ऐसे अपील हुई थी।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक स्कूल के सवर्ण बच्चे पिछले एक हफ्ते से स्कूल में दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि वह एक दलित महिला द्वारा बनाया जा रहा है। इन बच्चों ने पहले दिन तो बिना किसी विवाद के इस महिला का पकाया हुआ खाना खा लिया था, लेकिन अगले दिन से सवर्ण बच्चे घरों से अपना टिफिन लेकर आने लगे और इस दलित भोजनमाता का बनाया हुआ खाना खाने से मना कर दिया। इस सरकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि 57 छात्र-छात्राओं में से कुल 17 वहां खा रहे हैं जो कि दलित समुदाय के हैं, बाकी ने खाना बंद कर दिया है। जबकि खाना पकाने के लिए दलित महिला की नियुक्ति एक कमेटी ने की थी जिसमें स्कूल मैनेजमेंट के लोग भी थे और पालक शिक्षक संघ के लोग भी थे। उत्तराखंड में ऊंची कक्षाओं वाली स्कूल को इंटर कॉलेज भी कहा जाता है और दलित महिला के पकाए खाने को खाने के बजाय यहां के सवर्ण छात्र-छात्रा घर से खाना लेकर आ रहे हैं।

यह तो मामला है स्कूल का, जहां पर छात्र-छात्राओं के सवर्ण मां-बाप एक दलित महिला को खाना पकाने पर रखने के खिलाफ बात कर रहे हैं और जाहिर है कि उनके कहे हुए ही उनके बच्चे घर से टिफिन लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरी खबर को इसके साथ जोडक़र देखने की जरूरत है। अभी मध्य प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता बादल सरोज ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कोई एक हिंदू प्रवचनकर्ता भगवे कपड़ों में धर्म की बहुत सी बातों को कर रहा है और साथ-साथ उनसे अधिक बातें मुस्लिमों के खिलाफ घोर सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली कर रहा है। किसी भी सेहतमंद दिमाग वाले के लिए इतनी नफरत की बातें सुनना मुश्किल है लेकिन इस नफरतजीवी के सामने बैठे भक्तजन तालियां बजा रहे हैं और इस भीड़ में बैठे हुए छोटे-छोटे बच्चे नफरत की बातों पर हाथ जोडक़र तालियां बजाते दिख रहे हैं। जाहिर है कि अपने परिवार के बड़े लोगों के साथ वहां पहुंचे हुए ऐसे छोटे बच्चे पांच-दस बरस की उम्र से ही नफरत की ऐसी हिंसक बातों को सुन रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ क्या-क्या किया जाना चाहिए।

इन दो बातों को अगर मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत पर जीने वाले लोग न केवल आज की हवा को जहरीली करने के खतरों से बेफिक्र हैं बल्कि वे अपनी आने वाली पीढिय़ों को भी एक जहरीली हवा देकर जाना चाह रहे हैं। उनके लिए हिंदुस्तान का संविधान, इसकी बुनियादी बातें, इंसानियत की बुनियादी बातें, कोई मायने नहीं रखतीं, वे सिर्फ नफरत पर जी रहे हैं और नफरत को ही बढ़ाते चलना चाहते हैं। जिस तरह तिल का लड्डू बनाने के लिए गुड़ की चाशनी तिलों को जोडऩे का काम करती है उसी तरह हिंदुस्तान में नफरत धार्मिक हिंसा, जातिवादी हिंसा के नाम पर लोगों को बहुत तेजी से एक कर लेती है, उन्हें जोडक़र एक लड्डू के दानों की तरह मजबूत बना देती है। चारों तरफ आज लोग आने वाली पीढ़ी के भविष्य से बेफिक्र, आज ही हिंदुस्तान को इतनी खतरनाक जगह बनाने पर आमादा हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे लोगों के लिए कोई धार्मिक प्रवचन हो या यह स्कूल का खाना हो या ट्रेन और बस में बैठ कर बातें करना हो, हर जगह नफरत इनकी पहली प्राथमिकता रहती है। फिर ऐसा भी नहीं है कि लगातार हिंसक नफरत की बातें करने वाले समाज में सिर्फ तनाव खड़ा करके उतना ही नुकसान करते हैं। लगातार ऐसी हिंसा और नफरत सोचने वाले लोग अपने दिल-दिमाग पर भी इसका असर पाते हैं और उनका खुद का कामकाज भी इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। उनके परिवार और आस पड़ोस में, काम की जगह पर जो लोग उनके प्रभाव में रहते हैं उन तक भी ऐसी हिंसक नफरत फैलती है और फिर यही हिंसक नफरत लहरों की तरह दौड़-दौडक़र वापस उन तक आती हैं।

समाज में जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना रहनी चाहिए, मानवीय मूल्यों की जो समझ लेनी चाहिए, जो दूसरों के अधिकारों और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सम्मान रहना चाहिए, वह सब बहुत रफ्तार से खत्म हो चला है। लोगों को सच से एलर्जी हो गई है और समझदारी की बातों से परहेज हो गया है। देश की हवा ऐसी घोर सांप्रदायिक और हिंसक हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। सवाल यह है कि जो लोग ऐसी नफरत के हिमायती नहीं हैं वे लोग चुप हैं, और जो लोग नफरत के वकील हैं वे झंडे-डंडे लेकर सडक़ों पर हैं। जहां भलमनसाहत घर के भीतर आरामकुर्सी पर हाथ टिकाए महफूज रहती है वहां नफरत सडक़ों पर राज करती है। इसे हमने जगह-जगह देखा है और यह हिंसा मिजाज में ऐसे बैठ जाती है कि वह फिर अपने धर्म की रक्षा के नाम पर, किसी शक के आधार पर, किसी की भी सामूहिक हत्या कर लेती है और उसे अपने धर्म को बचाने का नाम दे देती है।

कहीं पर गाय को बचाने के नाम पर ऐसी हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं पर किसी हिंदू-मुस्लिम लडक़े-लडक़ी को मिलने से रोकने के लिए ऐसी हत्याएं हो रही हैं। धर्म और जाति के नाम पर फैलाई जा रही नफरत मासूम नहीं है, यह वोटों की राजनीति करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए सोच समझकर साजिशन फैलाई जा रही है। इसके खतरों को समझना जरूरी है। समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मुंह खोलना होगा, उनको ऐसे मामलों में सामने आना होगा। आज जो लोग अपने बच्चों को एक दलित महिला के पकाए हुए खाने को खाने से रोक रहे हैं, वे उन बच्चों की पूरी पीढ़ी को एक जातिवादी नफरत में झोंक रहे हैं। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए आज देश का कानून इसे खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन उस ताकत के इस्तेमाल की राजनीतिक इच्छाशक्ति तो उन लोगों के पास जरूरी है जो कि सरकार हांकते हैं।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब के अपमान के आरोपों के साथ पिछले लगातार दो दिनों में दो लोगों की हत्याएं हुई हैं। पहली हत्या तो स्वर्ण मंदिर में ग्रंथ साहब के पास पहुंचने वाले एक नौजवान की हुई है जो कि बहुत बुरे हाल में दिख रहा था, उसे वहां मौजूद सिख संगत के लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद पंजाब के एक और शहर कपूरथला में एक गुरुद्वारे में कुछ गलत हरकत करने के आरोप में एक और नौजवान को पहले तो पुलिस ने पकड़ा और फिर पुलिस से छीनकर उसे भीड़ ने मार डाला। बाद में कपूरथला पुलिस ने ही यह साफ किया कि न कोई बेअदबी हुई, और न ही इस आदमी ने कुछ किया था।

इस बारे में जब देश के एक प्रमुख टीवी समाचार चैनल एनडीटीवी ने पंजाब के बहुत से नेताओं और शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष से बात करके यह जानना चाहा कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तो बहुत ही निंदनीय है, लेकिन ऐसे शक में पकड़े गए लोगों को पीट-पीटकर मार डालने पर उनका क्या कहना है? इस पर कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तो आग उगलते हुए मंच और माइक से कह रहे हैं कि जो ऐसी बेअदबी कर रहा है उसे देश की सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और चौराहे पर फांसी लगानी चाहिए। पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है इसलिए वहां के दूसरे राजनीतिक दल बहुत पीछे तो रह नहीं सकते थे, और उन्होंने भी तकरीबन इसी अंदाज में बयान दिए हैं और भीड़त्या की कोई भी निंदा करने से इंकार कर दिया है। हर किसी को यह लग रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान एक व्यक्ति पर हमला है और आत्मरक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। अकाली दल के प्रवक्ता पेशे से वकील भी हैं और उन्होंने दुनिया भर की धाराएं भी गिना दीं कि ग्रंथ साहब पर हमला होने पर आत्मरक्षा में कौन-कौन सी कार्यवाही की जा सकती है। पंजाब की किसी भी प्रमुख पार्टी के नेता ने भीड़ की ऐसी हिंसा और मौके पर लोगों को शक में मार डालने के खिलाफ एक शब्द भी बोलना मंजूर नहीं किया है, न ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने।