संपादकीय

विख्यात नाटककार विजय तेंदुलकर का एक नाटक था ‘शांतता कोर्ट चालू आहे’। इस नाटक में एक जगह फंसे हुए लोगों की रात गुजारने के लिए एक खेल खेलने की कहानी है जो वक्त गुजारने के लिए एक अदालत का नाटक खेलने लगते हैं। इसमें कोई जज बन जाता है, कोई वकील, और एक महिला को घेरकर उस पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं, इस मामले में जैसे-जैसे यह नाटक आगे बढ़ता है वैसे-वैसे उसके पुरुष पात्र लगातार उस महिला के चाल-चलन पर, उसकी दूसरी बातों पर तरह-तरह के काल्पनिक हमले करने लगते हैं, और नाटक यह उजागर करने लगता है कि पुरुष की मानसिकता किसी महिला के खिलाफ किस हद तक घटिया और हिंसक हो सकती है। कल जब दिल्ली हाईकोर्ट में पति-पत्नी के बीच जबरिया सेक्स के खिलाफ वैवाहिक जीवन में बलात्कार नाम से चर्चित एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी तो उसमें केंद्र सरकार के तर्क सुनना कुछ इसी तरह का था, जिस तरह विजय तेंदुलकर के नाटक में कटघरे में खड़ी की गई एक महिला के खिलाफ पुरुषों की हिंसक सोच लगातार हमले करती है। बलात्कार के आरोपों से घिरा हुआ कोई आदमी अपने बचाव के लिए अदालत में जितने तरह के तर्क दे सकता है उससे कहीं अधिक किस्म के तर्क केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिए।

अदालत में केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले में भारत आंख मूंदकर पश्चिमी देशों का अनुकरण नहीं कर सकता। पश्चिम के कई देशों ने मैरिटल रेप को अपराध के दर्जे में रखा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत भी वैसा कर ले। केंद्र सरकार का तर्क था कि भारत विशाल विविधताओं से भरा देश है और इसमें इसकी अपनी समस्याएं हैं, साक्षरता, महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण का अभाव, समाज का चरित्र, गरीबी जैसे कई पहलू हैं, जिन पर विचार किए बिना मैरिटल रेप को अपराध बनाने की बात नहीं सोची जा सकती। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि दहेज उत्पीडऩ को रोकने के लिए बनाए गए कानून का बेजा इस्तेमाल जिस तरह से होता है उसे देखते हुए भी ऐसा कोई कानून वैवाहिक जीवन में बलात्कार स्थापित करने के लिए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह तय करना मुश्किल लगता है कि वैवाहिक संबंध में कब किस परिस्थिति में महिला ने यौन संबंध बनाने की सहमति वापस ले ली। केंद्र सरकार का तर्क है कि बलात्कार के मौजूदा कानून में अपराध की शिकार महिला की गवाही ही सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में यह साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि कब महिला ने वैवाहिक संबंध के भीतर पति को दिए गए यौन संबंध बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि इसे अपराध घोषित करने के लिए समाज में एक आम सहमति का व्यापक आधार होने की जरूरत भी होगी।

केंद्र सरकार ने अपने तर्कों में समझदारी को हक्का-बक्का करने वाली कई बातें कही हैं। उसका यह तर्क कि भारत की अपनी समस्याएं हैं और यहां पर साक्षरता, और महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण का अभाव है, यह तर्क शादीशुदा महिलाओं को पति के बलात्कार के खिलाफ अधिकार देने के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है! यह तर्क कायदे से तो भारतीय महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था कि आज उनमें आर्थिक सशक्तिकरण का अभाव है, साक्षरता का अभाव है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है जैसे कि हिंदुस्तानी समाज में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण न होने के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। फिर केंद्र सरकार ने दहेज प्रताडऩा से संबंधित कानून के बेजा इस्तेमाल की बात कही है। इस कानून के तहत कोई महिला शिकायत दर्ज करा सकती है लेकिन इस पर सजा तो जांच और सबूतों के बाद ही हो सकती है। और जहां तक किसी कानून के बेजा इस्तेमाल होने की बात है तो हिंदुस्तान का सवर्ण तबका लगातार यह बात कहता है कि देश में दलित और आदिवासी तबकों के संरक्षण के लिए बनाए गए विशेष कानून एससी-एसटी एक्ट का बेजा इस्तेमाल होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक बार-बार यह मामला जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को आखिर यह मानना पड़ा कि इस कानून के तहत शिकायत होने पर गिरफ्तारी से कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे दूसरे कानून हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनका बेजा इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार जिन सांसदों के बहुमत से बनती है उनमें से अधिकतर सांसद चुनाव कानून को तोडक़र, अंधाधुंध खर्च करके, काले धन का इस्तेमाल करके सत्ता पर आते हैं, और सरकार बनाते हैं। तो क्या चुनाव कानून को तोडऩे वाले सांसदों का बहुमत देखते हुए संसद को भंग कर दिया जाए, या चुनावों को भंग कर दिया जाए? सरकारें भ्रष्ट रहती हैं, यह बात निर्विवाद रूप से स्थापित है, तो क्या निर्वाचित लोगों को सत्ता देने के बजाय फौज को सत्ता दे दी जाए? जब कानूनों के बेजा इस्तेमाल का तर्क दिया जा रहा है तो वह महिलाओं के खिलाफ दिया जा रहा है, यह तर्क नहीं दिया जा रहा कि इस देश में कानून रहते हुए भी समाज महिलाओं को उनके माता-पिता की संपत्ति में जायज हक क्यों नहीं देता? जितने कानून गिनाये जा रहे हैं वे महिलाओं को कसूरवार मानकर बताये जा रहे हैं कि वे बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखवाती हैं, वे दहेज प्रताडऩा की झूठी रिपोर्ट लिखवाती हैं। यह नजरिया अपने-आपमें बतलाता है कि इस केंद्र सरकार, या ऐसी किसी और केंद्र सरकार से भी हिंदुस्तानी औरत को कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं हो सकती।

यह समझने की जरूरत है कि इस देश में महिलाओं के हक के लिए जब भी कोई कानून बने हैं, उनका जमकर विरोध हुआ है। जब सती प्रथा को रोकने की बात हुई तो एक हिंदुस्तानी हाई कोर्ट जज तक सती प्रथा के पक्ष में खुलकर सामने आ गए थे कि यह हिंदू महिला का अपना अधिकार है। जब मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलवाने का कानून बना तो हिंदुस्तान के तमाम भाजपा विरोधी दल मुस्लिम, और खासकर मुस्लिम मर्द के सबसे बड़े हिमायती बन कर सामने आ गए कि मानो मुस्लिम औरत तीन तलाक पाने के ही लायक है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था, उस वक़्त राजीव गांधी की अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बहुमत वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बना दिया था कि मुस्लिम महिला को हक कैसे दिया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी शाहबानो की आह से कभी नहीं उबर सकी। इसी तरह बाल विवाह से लड़कियों को बचाने के लिए जब कानून बना था, तो बाल विवाह को सामाजिक परंपरा करार देते हुए उस कानून का जमकर विरोध हुआ था और आज भी जहां-जहां सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार बाल विवाह को रोकने जाते हैं, उनका विरोध करने के लिए समाज के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं। इस तरह के अनगिनत मामले हैं जिनमें महिला को किसी अधिकार के लायक समझा ही नहीं गया था, लेकिन या तो पहले सामाजिक आंदोलन हो गए, या पहले कानून बना और उसके बाद कानून और समाज दोनों ने मिलकर लंबा संघर्ष करके लड़कियों और महिलाओं को उनका हक दिलाया।

जिस भ्रूण परीक्षण मेडिकल जांच से गर्भवती लडक़ी को मारा जाता था, उस जांच को गैरकानूनी करार देने का काम बहुत समय बाद हो पाया जब तक उस जांच की मेहरबानी से दसियों लाख या करोड़ों लड़कियों को मार डाला गया होगा। तो जन्म के पहले से लेकर पति के मरने के बाद सती बनाने तक हिंदुस्तानी लडक़ी और महिला को तरह-तरह से कुचला जाता है और जब कभी उसके हक के लिए किसी कानून को बनाने की बात होती है तो सरकार और समाज शुरू में लंबे समय तक इसके खिलाफ कमर कसकर खड़े हो जाते हैं. महिला को हक़ देने के खिलाफ कुछ वैसे ही मर्दाने तर्क कल दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दिए हैं, और सरकार की भाषा बहुत ही अपमानजनक है। किसी कानून के बेजा इस्तेमाल होने के डर से अगर उस कानून को न बनाया जाए तो देश का ऐसा कौन सा कानून है जिसका आज बेजा इस्तेमाल नहीं होता है? देश में टैक्स की छूट के लिए या किसी सब्सिडी को पाने के लिए, जिस किसी भी बात के लिए कोई कानून बना है, उसे करोड़ों लोग तोड़ रहे हैं। सरकार में बैठे हुए और जनता के पैसों पर पल रहे नेता और अफसर रात दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून न बनाया जाए? क्या उस कानून को लोग तोड़ते हैं इसलिए उसे खत्म कर दिया जाए? केंद्र सरकार की नीयत और सोच बहुत ही दकियानूसी है और इससे न सिर्फ भारतीय महिलाओं का बल्कि पूरे भारतीय समाज का बहुत बुरा होगा। केंद्र सरकार अगर अपनी बात यहां तक सीमित रखती कि ऐसे किसी कानून पर विचार करते हुए पहले यह देखना चाहिए कि उसका कैसा-कैसा बेजा इस्तेमाल हो सकेगा, तब भी बात समझ में आती, लेकिन केंद्र सरकार ने तो भारतीय महिलाओं में सशक्तिकरण न होने की बात उठाकर ऐसा कहने की कोशिश की है कि मानो भारतीय महिला की आर्थिक कमजोरी के लिए वह खुद मुजरिम है। केंद्र सरकार के वकील के रखे गए पूरे पक्ष को और अधिक खुलासे से देखना चाहिए और देश के जागरूक लोगों को इसके खिलाफ एक जनमत तैयार करना चाहिए। जिस देश की संसद और सरकार कई दशक गुजार दें लेकिन महिला आरक्षण का कानून न बनाएं, उस देश में महिलाओं को किसी इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

मद्रास हाई कोर्ट ने अभी एक सडक़ किनारे मंदिर के अवैध कब्जे के मामले में बड़ा शानदार हुक्म दिया है। एक स्टेट हाईवे के किनारे एक मंदिर अवैध कब्जे पर बनाया गया और जब इसे हटाने की बात हुई तो मंदिर ट्रस्ट हाईकोर्ट तक पहुंच गया और अपील की कि मंदिर न हटाया जाए। इस पर जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा ईश्वर हर जगह मौजूद है और उसे अपनी दिव्य उपस्थिति के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। जजों ने कहा कि कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हाईवे की जमीन को मंदिर के नाम पर कब्जा नहीं कर सकते। इसके साथ ही यह जमीन सरकारी और सार्वजनिक है इसलिए इसका इस्तेमाल किसी भी जाति और धर्म के लोग कर सकते हैं। अगर याचिकाकर्ता भक्तों को उसी इलाके में पूजा की सुविधा देनी है तो इसके लिए वे आजाद हैं, वे अपनी खुद की जमीन दें, वहां मंदिर बनवाएं और मूर्ति को ले जाकर वहां पर रख दें। हाईकोर्ट जजों ने यह साफ किया कि अगर इस मंदिर को वहां रहने की इजाजत दी जाती है तो फिर हर कोई ऐसी मांग करेगा। जजों ने कहा कि अगर ऐसी मान मान ली जाती है तो हर कोई सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने लगेंगे, और यह तर्क देने लगेंगे कि उससे कोई जनसुविधा नहीं रुक रही है इसलिए उन्हें भी अपने अवैध कब्जे पर कायम रहने दिया जाए। साथ ही जजों ने यह टिप्पणी भी की कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के लिए सभी समस्याओं का मूल कारण कट्टरपंथ है।

मद्रास हाई कोर्ट का यह आदेश शानदार और साहसी है जिसमें धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में चल रही बदअमनी को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की गई है। आज हम पूरे देश में देखते हैं चारों तरफ धर्म स्थलों के नाम पर सरकारी जमीन, सार्वजनिक जमीन, सडक़ों के किनारे, इन सब पर कब्जा कर लिया जाता है, और इस कब्जे के साथ-साथ वहां पर दुकानें निकाल दी जाती हैं, कारोबार शुरू हो जाता है, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाए तो भी राज्य सरकारें कोई कार्रवाई करने से कतराती हैं। छत्तीसगढ़ में ही ऐसा एक मामला है जिसमें राजधानी रायपुर में एक बड़े नेता के परिवार ने शहर के सबसे प्रमुख धर्म स्थल के पास की सरकारी जमीन पर मंदिर का विशाल अवैध निर्माण किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे तोडऩे के लिए समय सीमा तय की, लेकिन फिर जाने कौन सा कानूनी या गैर कानूनी रास्ता ऐसा निकाला गया कि वह निर्माण आज तक खड़ा है, और एक के बाद दूसरी सरकार भी धार्मिक भावनाओं को छूने से बच रही है. इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में यह माहौल है कि धर्म के नाम पर किया गया कोई भी अवैध कब्जा या अवैध निर्माण देश की कोई अदालत नहीं हटा सकती। यह बात सिर्फ मंदिर को लेकर नहीं है, यह बात मस्जिद, मजार, दरगाह, गुरुद्वारा, और शायद चर्च को लेकर भी है। इन बड़े और संगठित धर्मों से परे छोटे धर्म या पंथ भी ऐसे हैं जो कि अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को अपनी धार्मिक आजादी मानते हैं और धड़ल्ले से उसमें लगे रहते हैं।

बहुत सा धार्मिक निर्माण तो इसलिए होता है कि उसके आसपास कारोबारी निर्माण हो जाए और स्थानीय प्रशासन उनमें से किसी को भी न छू सके। लोगों का यह भी देखा हुआ है कि किस तरह जब अदालत बंद रहती है और 2 दिनों के लिए सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं तो ऐसे दिनों को छांटकर किसी धर्म के लोग बड़ी संख्या में कारसेवक जुटाकर, पहले से तैयारी करके, अंधाधुंध रफ्तार से अवैध निर्माण करते हैं, और फिर नेता और सरकार उनकी तरफ से तब तक आंखें मूंदे रहते हैं जब तक कि वह निर्माण पूरा न हो जाए। यह मिली-जुली नूरा कुश्ती जनता की कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों और धर्म को हाँक रहे लोगों के बीच चलती ही रहती है। दोनों के बीच अच्छी सांठगांठ और समझ-बूझ रहती है कि किस तरह कभी अदालत को बीच में डालकर धार्मिक अवैध निर्माण को बचाया जा सकता है, और छत्तीसगढ़ का मामला तो पूरे हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई समय सीमा में निर्माण को तोडऩे के बजाय उसे बरसों बाद भी बचाए रखने के लिए कौन सी तरकीब इस्तेमाल की गई थी। सभी धर्मों के लोग इस तरकीब पर चलकर देशभर में जहां चाहे वहां अवैध कब्जा, अवैध निर्माण कर सकते हैं।

कहने को तो हिंदुस्तान की अदालतों के पास अंधाधुंध ताकत है, लेकिन हकीकत यह है कि उस ताकत के इस्तेमाल से खुद जज बचते हैं कि कहीं ऐसे अलोकप्रिय फैसले न हो जाएं कि जिन्हें मानने से सरकारें भी इंकार कर दें, और फिर जज एकदम ही बेबस और लाचार साबित हों। अदालतों में जज कई बार बातें कड़ी करते हैं, लेकिन फैसला ऐसा देते हैं कि जिसमें भ्रष्ट और राज्य सरकारों के बच निकलने का रास्ता निकल जाए। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के जजों का यह साफ-साफ कहना पूरे देश पर लागू होना चाहिए, सभी धर्म स्थलों पर लागू होना चाहिए। धर्म ने अपने आप को जिस हद तक अराजक बना रखा है, उससे भी छुटकारा पाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि धर्म स्थलों के प्रसाद से हिंदुस्तान का हर पेट साल के 365 दिन, तीन वक्त भरते रहेगा। ऐसा लगता है कि जब ईश्वर मेहरबान रहेगा तो किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, और किसी को कोई कमी नहीं रहेगी। लोग संविधान के ऊपर ईश्वर को चढ़ाते हैं, रोज की जिंदगी की प्राथमिकताओं से ऊपर धर्म को जगह देते हैं, और इन सबको धार्मिक भावनाओं के नाम पर सरकारें बढ़ावा देती हैं, राजनीतिक दल भडक़ाते हैं। यह सिलसिला खत्म करने की जरूरत है।

हर प्रदेश के हाई कोर्ट को, और देश के सुप्रीम कोर्ट को हिंदुस्तान की धर्मांधता के खिलाफ एक कड़ा रुख लेने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट को ही यह भी तय करना पड़ेगा कि जब स्थानीय संस्थाएं और राज्य सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करती हैं तो उन्हें किस तरह की सजा दी जाए. इस सजा का फैसला कुर्सियों के आधार पर तय होना चाहिए और जिस दिन यह खतरा खड़ा हो जाएगा कि धार्मिक अवैध निर्माण को न हटाने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर या कलेक्टर-एसपी जेल भेजे जाएंगे, उस दिन यह पूरा सिलसिला ठीक हो जाएगा। आज दिक्कत यह है कि सत्तारूढ़ पार्टियां, और विपक्षी पार्टियां भी, धर्म को छूने से कतराती हैं, बल्कि बहुत हद तक उन्हें मनमानी का बढ़ावा देती हैं, और अदालतों की कार्रवाई एक अमूर्त मसीहाई नसीहत की तरह साबित होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही एक दूसरी मिसाल है जहां एक रिहायशी बस्ती के बीच में बसे हुए एक मंदिर से रात-दिन लाउडस्पीकर बजता था और पास में बसे हुए लोगों का जीना हराम हो गया था। जब बात किसी तरह नहीं सुलझ पाई तो आसपास के लोग हाई कोर्ट गए और वहां के हुक्म के बाद भी जब मंदिर नहीं सुधरा तो बजते हुए लाउडस्पीकर की रिकॉर्डिंग की गई और मंदिर को बताया गया कि अब अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जा रहा है, इस चेतावनी के बाद मनमानी बंद हुई। अधिक से अधिक लोगों को धार्मिक अवैध कब्जों और अवैध निर्माण के खिलाफ अदालत जाना चाहिए क्योंकि एक धर्म की अराजकता दूसरे धर्म को भी वैसा ही करने के लिए बढ़ावा देती है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

आज बेरोजगार छात्रों के आंदोलन में बिहार बंद चल रहा है, और देश में जगह-जगह छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल रेलवे की एक भर्ती परीक्षा को लेकर यह बवाल खड़ा हुआ है क्योंकि रेलवे अपने कुछ सबसे निचले दर्जे के पदों के लिए भर्ती की मुनादी करने के बरसों बाद उसके लिए इम्तिहान करवा रहा था, और देश में बेरोजगारी का हाल यह है कि एक लाख पदों के लिए करीब सवा करोड़ लोगों ने अर्जी दी थी। अब केंद्र सरकार और रेलवे के सामने दिक्कत यह हो गई थी कि इनका इम्तिहान किस तरह लिया जाए। और फिर बात महज इम्तिहान की नहीं है, बेरोजगारों के बीच यह मजबूत नजरिया बना हुआ है कि सरकारी नौकरियों में भारी भ्रष्टाचार के आधार पर लोगों को चुना जाता है। और इसकी एक सही वजह भी है। लोगों को याद होगा कि मध्यप्रदेश में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए व्यापक और संगठित भ्रष्टाचार हुआ जिसमें पिछली भाजपा सरकार के एक मंत्री को जेल जाना पड़ा, बहुत से अधिकारी और कर्मचारी जेल गए, और एक गवर्नर क्योंकि गुजर गए इसलिए वे बच भी गए। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले इम्तिहानों में बड़े पैमाने पर धांधली होती है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार के यह नौजवान छात्र और बेरोजगार सडक़ों पर हैं क्योंकि इन राज्यों में सरकारी नौकरी के अलावा अधिक काम नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, और किसी एक नौकरी का मौका निकला तो उसके इम्तिहान में तरह तरह की गड़बड़ी दिखी, और छात्रों ने कहीं ट्रेन रोकी कहीं डिब्बों में आग लगा दी, कई शहरों में हिंसा हुई, और आज बिहार बंद चल रहा है।

लोगों को यह बात भी बड़ी अटपटी लगती है कि आज जो देश के रेल मंत्री हैं, वे विदेशों से पढक़र या काम करके लौटे हुए हैं, और वह रेलवे की सबसे निचले दर्जे की नौकरी के लिए भी इम्तिहान ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं. वर्षों तक इसके लिए इंतजार करते हुए नौजवान अब उम्र की सीमा पार करने जा रहे हैं, उनका बर्दाश्त जवाब दे रहा है। ऐसे बेरोजगार प्रदर्शनकारी छात्रों को देखें तो उनका दर्द मन को हिला देता है, उनमें से एक यह कहते हुए सुनाई पड़ा कि गांव में मां बीमारी का इलाज कराने के बजाय उस पैसे को शहर बेटे को भेज रही है ताकि वह इम्तिहान की तैयारी कर सके, और नौकरी पा सके। ऐसे तकलीफजदा परिवारों के बच्चों को जब नौकरी पाने की इस प्रक्रिया पर संदेह हो रहा है, तो यह संदेह खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया था कि अब देश में छात्र आंदोलन होने बंद हो गए हैं, और उन्होंने यह याद किया था कि हिंदुस्तान में आखिरी छात्र आंदोलन आपातकाल के दौरान हुआ था. लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि इमरजेंसी के दौरान लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक जिस छात्र आंदोलन से आगे निकले हुए नेता हैं, उनका बिहार आज एक ऐसा आंदोलन देख रहा है जिसने बेरोजगारों को एक साथ जोड़ दिया है। ऐसे में एक छात्र की कही हुई इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि केंद्र सरकार छात्रों को सडक़ पर आने को मजबूर न करे, वरना सरकार सडक़ पर आ जाएगी। यह बात अपने इस दर्द के साथ सरकार के लिए खतरनाक है, जो दर्द एक बेरोजगार के दिल-दिमाग में बैठा हुआ है।

यह भी समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार अभी-अभी साल भर चले हुए किसानों के आंदोलन के सामने अपनी शिकस्त मानते हुए कृषि कानूनों को वापस लेकर एक शर्मिंदगी झेल कर हटी ही है, और अभी इस दूसरे बड़े आंदोलन का खतरा पांच राज्यों के चुनाव के दौरान आ खड़ा हुआ है जिसमें से एक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस आंदोलन कि आज को सीधे झेल रहा है. यह सिलसिला खतरनाक है, इसलिए नहीं कि इससे भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव हार सकती है, बल्कि इसलिए कि एक साल तक आंदोलन चलाने वाले किसानों के पास तो फिर भी खेत थे, उसका कुछ काम देखना था, इन बेरोजगार छात्रों के पास तो कुछ भी नहीं है, न पढऩे को कुछ बचा है ना कोई नौकरी है, न घर जाकर मुंह दिखाने के लायक हैं. इसलिए यह आंदोलन लंबा और अधिक खतरनाक हो सकता है. किसान आंदोलन की अपनी सीमाएं थीं लेकिन यह बेरोजगार कल के दिन अगर अधिक हताशा और निराशा में फंसते हैं तो यह सडक़ों पर किस तरह के आत्मघाती काम करेंगे, इस खतरे को केंद्र सरकार को समझना चाहिए।

यह आंदोलन इस बात का भी सुबूत है कि देश में बेरोजगारी का क्या हाल है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसी जगह पर भारत के एक प्रमुख आर्थिक सर्वेक्षण संस्थान की रिपोर्ट के आंकड़े दिए थे कि देश में बेरोजगारी किस तरह सिर पर चढक़र बोल रही है। और अब बेरोजगार छात्रों का यह आंदोलन किस बात का सबूत है. एक लाख छोटी सी कुर्सियों के लिए एक-सवा करोड़ बेरोजगार इम्तिहान में बैठने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आज तो यह आंदोलन उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित है, लेकिन हमने देखा हुआ है की हाल के वर्षों में किस तरह किसान आंदोलन दिल्ली की सरहद से शुरू होकर देश की सरहदों तक पहुंच गया था. आज हिंदुस्तान के बड़े-बड़े तबकों को इस तरह, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी हद तक नाराज करके और निराश करके केंद्र सरकार पता नहीं कितना खतरा उठाने का हौसला रखती है। यह बात भी समझना चाहिए कि छात्र आंदोलन शायद शुरू तो हुआ है रेलवे की कुछ नौकरियों को लेकर, लेकिन अगर यह व्यापक मुद्दों को लेकर फैलते चले गया तो किसी सरकार के पास इस आग पर काबू पाने का कोई जरिया नहीं रहेगा।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कानून में सुधार के लिए एक दिलचस्प मामला चल रहा है। हालांकि यह जनहित याचिका भाजपा से जुड़े हुए एक वकील ने दायर की है और याचिका में पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों से किए जा रहे तोहफों के वायदों को लेकर इसे भ्रष्ट चुनावी आचरण मानने की अपील की है और कहा है कि इस पर आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत इसे जुर्म मानकर सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की भावना से सहमति जताई है और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि वह बतलाए कि चुनावों में मुफ्त के उपहार का लालच देने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म की जानी चाहिए या नहीं। यह मामला बहुत सालों से अदालत में चल रहा है और अलग-अलग समय पर चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उसे मिले अधिकारों में वह ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि मुफ्त सामान देने के वायदों के कारण कुछ पार्टियां कर्ज में डूबे हुए राज्यों में भी सरकार बनाने की संभावनाएं पा लेती हैं. देश की एक प्रतिष्ठित संस्था एडीआर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सर्वे किया था जिससे यह पता लगा था कि देश के सभी 534 लोकसभा क्षेत्रों में 40 फ़ीसदी मतदाताओं ने यह माना था कि वे किस पार्टी या नेता को वोट देंगे यह तय करने में मुफ्त के उपहार के वायदों की बड़ी भूमिका होती है। हम अपने आसपास जितने चुनाव देखते आए हैं उनमें वायदों से परे भी हकीकत में बहुत से तोहफे बंटते हैं. चुनाव के वक्त वोटिंग के ठीक पहले शराब, कंबल, बिछिया, पायजेब, और नगदी जैसे सामान बंटते हैं और ट्रक भर-भरकर कुकर या बर्तन जब्त होते हैं। इसलिए हिंदुस्तानी चुनाव निष्पक्ष होने की एक खुशफहमी भर चली आ रही है, हकीकत में ये चुनाव पूरी तरह से खरीद-बिक्री का सामान बन गए हैं. इसमें बहुत सारा भुगतान वोट डालने के पहले नगद या शराब की शक्ल में हो जाता है, और बाकी का भुगतान चुनावी वायदों की शक्ल में किया जाता है।

सवाल यह है कि जो राजनीतिक दल अभी सत्ता में आया नहीं है और जिसने कोई बजट विधानसभा में पेश नहीं किया है, वह किस आधार पर सैकड़ों और हजारों करोड़ के चुनावी वायदे करे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को महज यह तकनीकी आपत्ति नहीं करना चाहिए कि यह याचिका लगाने वाले भाजपा से जुड़े हुए वकील सिर्फ 2-3 गैरभाजपाई दलों के वायदों का जिक्र याचिका में क्यों कर रहे हैं, यह तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार रहता है कि वह किसी भी याचिका के दायरे का कितना भी विस्तार कर सकता है, और इस बार 5 विधानसभा चुनावों के पहले तो कोई फैसला नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद लगातार सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट को हिंदुस्तान के चुनावों को भ्रष्ट वायदों के इस धंधे से अलग करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल आसानी से यह सिलसिला खत्म करना नहीं चाहेंगे क्योंकि जो इसका विरोध करेंगे वे लार टपकाते हुए वोटरों द्वारा निपटा दिए जाएंगे।

चुनावों में और भी कई किस्मों के सुधारों की जरूरत है. अधिक खर्च करने जैसे भ्रष्टाचार पर तो चुनाव आयोग एक हद तक नजर रख सकता है, खुले चुनावी वायदों और मुफ्त के तोहफों पर तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए यह आखिरी मौका दिख रहा है कि अदालत में इस मामले पर निपटारा हो ही जाए। भारत के वामपंथी दलों को भी इस याचिका में हिस्सेदार बनना चाहिए क्योंकि न तो उनके पास ऐसे फिजूल के वायदों के लिए पैसे रहते हैं, और न ही वोटरों को रिश्वत बांटने के लिए। इसलिए अभी चल रही याचिका चाहे दायर किसी ने की हो, उसका विस्तार किया जाना चाहिए और उस पर लगातार सुनवाई करनी चाहिए। अलग-अलग राज्यों के बजट का बड़ा हिस्सा अगर चुनाव के वक्त किए गए फिजूल के वायदों पर खर्च होना जारी रहेगा, तो कभी भी देश-प्रदेश का संतुलित विकास नहीं हो सकेगा क्योंकि कोई भी संतुलित बात करके तो वोट लुभाए भी नहीं जा सकते हैं।

अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार, इन्हीं से राय मांगी है, लेकिन हमारा ख्याल है कि अदालत को बिना देर किए हुए देश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों को भी नोटिस जारी करना चाहिए और उनसे भी इस मुद्दे पर राय मांगनी चाहिए क्योंकि उनकी राय के बिना कोई भी फैसला इस मामले में हो नहीं पाएगा क्योंकि वे इस धंधे का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य एक अलग किस्म की मिसाल रहे जहां मुख्यमंत्री जयललिता ने अंधाधुंध चुनावी, और चुनाव से परे के भी, तोहफों के सैलाब वोटरों के सामने बिखेर दिए थे। अभी भी एक-एक करके कई पार्टियों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश, या गोवा में कहीं महिलाओं को हर महीने मुफ्त रकम देने का वायदा किया है, तो कहीं छात्र-छात्राओं को। कुछ जगहों पर मुफ्त गैस और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन या दुपहिया देने का वायदा भी किया गया है। कर्ज से लदे हुए राज्यों में मुफ्त बिजली का वायदा भी किया गया है। इस याचिका में ही गिनाया गया है कि जिन राज्यों में सरकार बनाने के लिए पार्टियां इस तरह के वायदे कर रही है वे आज भी कितने कितने लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं।

हमारा यह भी मानना है कि भारत में चुनाव सुधार को सिर्फ चुनावी वायदों की हद तक सुधारने की बात काफी नहीं होगी। हमने कुछ महीनों में इसी जगह पर लगातार लिखा है कि दलबदल भारतीय चुनावी राजनीति में एक अलग किस्म की बीमारी बन गया है जिसे हर पार्टी अपने-अपने फायदे के लिए लगातार बेजा इस्तेमाल करती है. सुप्रीम कोर्ट की याचिका में जोडऩे की जरूरत है दलबदल करने वाले लोग अगले बरस के लिए नई पार्टी के निशान पर भी चुनाव लडऩे के हकदार ना रह जाएं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन दलबदल की यह गंदगी भी खत्म हो जाएगी। कोई भी नेता इसलिए दलबदल नहीं करते अगले कई बरस बाद जाकर कोई चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लडऩा नेताओं की कमाई के लिए और उनके आगे की संभावनाओं के लिए बहुत जरूरी होता है, और यह मौका छीन लेने पर दल-बदल की उनकी हसरत ठंडी पड़ेगी। इस बारे में भी वामपंथी दलों को इस जनहित याचिका में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए और इसे एक व्यापक चुनाव सुधार याचिका में बदलना चाहिए। दल-बदल के गंदे धंधे में वामपंथी ही सबसे कम शामिल होते हैं और उन्हें अपने खुद के अस्तित्व के लिए भी राजनीति को बेहतर, कम खर्चीला, और ईमानदार बनाना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही उनके लिए बराबरी की कोई संभावनाएं बन सकती हैं।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

लोगों को सिगरेट-बीड़ी पीने से होने वाले नुकसान के बारे में तो अब अच्छी तरह पता लग चुका है और सरकारी रोक-टोक की वजह से भी अब दफ्तरों में या सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीना घट गया है, लेकिन अभी 10 बरस पहले तक का देखें तो सरकारी दफ्तरों में भी लोग सिगरेट पीते थे, और स्कूल कॉलेज के टीचर भी शिक्षकों के कमरों में सिगरेट पी लेते थे। लेकिन बाद में सरकारी नियम बड़े कड़े हुए और जुर्माना लगाया गया, तो यह कम हुआ। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि सिगरेट पीने वालों के आसपास जो लोग मौजूद रहते हैं उन पर भी पैसिव स्मोकिंग का बड़ा नुकसान होता है, और किसी-किसी मामले में तो सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता लेकिन आसपास अधिक समय तक बने रहने वाले परिवार के लोगों या सहकर्मियों को, या दोस्तों को कैंसर हो जाता है। अब अभी ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने एक शोध के नतीजे सामने रखे हैं जिससे धूम्रपान करने वाले बचे हुए लोगों को भी होश आ जाना चाहिए।

30 साल तक चले इस अध्ययन का नतीजा यह है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनकी अगली तीन पीढिय़ों तक भी इसका नुकसान देखने मिलता है। इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इन 30 सालों के दौरान लोगों के खून, पेशाब, दांत, बाल और नाखूनों के 15 लाख सैंपल इक_े किए और उससे उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि अनुवांशिकता और पर्यावरण का लोगों की सेहत पर क्या असर होता है। यह अध्ययन यह भी बतलाता है कि जिन लोगों के दादा या परदादा ने कम उम्र से ही स्मोकिंग शुरू कर दी थी उन पर तीसरी पीढ़ी में जाकर भी उसका बुरा असर अधिक देखने में आया. इनके मुकाबले उन लोगों में यह बुरा असर कुछ कम था जिनके दादा-परदादा ने अधिक उम्र में धूम्रपान शुरू किया था। अब यह मामला धूम्रपान के सीधे धुएं के बुरे असर से और आगे निकल गया है और इससे प्रभावित होने वाली अनुवांशिकता के सुबूत भी सामने आ रहे हैं जो कि पीढिय़ों तक चलते हैं। इसलिए आज सिगरेट-बीड़ी पीने वाले या तंबाकू खाने वाले लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि वे अपने पोते-पोतियों या परपोते और परपोतियों का भी नुकसान करने जा रहे हैं। लोग वैसे तो अपने बच्चों को बहुत चाहते हैं और दादा-दादी के बारे में तो यह कहा जाता है कि वे अपने बच्चों के बच्चों को ठीक उसी तरह अधिक चाहते हैं जिस तरह साहूकार मूलधन से अधिक ब्याज को चाहते हैं। अब ऐसे में लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि तंबाकू का नुकसान जब तीन-तीन पीढ़ी तक तो जांच में मिल ही चुका है, और उसके वैज्ञानिक के सुबूत मिल चुके हैं, तो फिर बच्चों की नजरों से परे उनकी मौजूदगी से दूर रहकर सिगरेट पीना भी कोई हल नहीं है। यह निष्कर्ष तो धूम्रपान के नतीजे का है लेकिन तंबाकू के बाकी तरीकों का भी नुकसान इसी तरह या इससे अधिक होता है।

अब लोगों को अपनी बुरी आदतों के बारे में जब ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन यह बतला रहे हैं कि उनका नुकसान उनके सबसे प्यारे बच्चों की अगली पीढिय़ों तक का एक बुरा नुकसान और बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हें सिगरेट-बीड़ी या तंबाकू से किस तरह दूर रहना चाहिए, लेकिन हम इस वैज्ञानिक अध्ययन से परे एक आम समझ-बूझ की बात भी लगे हाथों कहना चाहते हैं कि जिन परिवारों में नफरत और हिंसा की बात होती है, वहां पर अपने बड़े-बुजुर्गों को इस तरह की बात कहते हुए देख-सुनकर आने वाली पीढ़ी भी नफरत और हिंसा को एक सामान्य बात मान बैठती है, और बड़ा नुकसान झेलती है। जिस तरह घर पर सिगरेट या शराब पीने वाले लोगों की अगली पीढिय़ां ऐसी आदतों का खतरा अधिक हद तक झेलती हैं, उसी तरह घर पर सांप्रदायिकता नफरत या हिंसा की बातें करने वाले लोग अगली कई पीढिय़ों के लिए वैसी ही संस्कृति छोड़ जाते हैं। और हो सकता है कि आज उनके देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हो, लेकिन कल उनकी अगली पीढ़ी किसी ऐसे देश में जाकर बसे जहां पर सांप्रदायिक सोच सजा के लायक मानी जाए, तो वहां पर अपनी ऐसी सभ्यता का बड़ा नुकसान झेलेंगे।

आज जो लोग सोशल मीडिया पर नफरत और हिंसा की बात करते हैं, महिलाओं के खिलाफ तरह-तरह की गंदी बातें लिखते हैं, उनकी अगली पीढिय़ां भी ऐसी ही सोच रखने का खतरा पाते हुए बड़ी होती हैं। और आज तो न सिर्फ कहीं नौकरी पर रखने के पहले, बल्कि किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिले के पहले भी यह तलाश कर लिया जाता है कि अर्जी देने वाले लोग किस तरह की सोच रखते हैं। लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट देखे जाते हैं और किसी हिंसक या सांप्रदायिक सोच की वजह से उनकी संभावनाएं खत्म भी हो सकती हैं। इसलिए धूम्रपान के पीढिय़ों के नुकसान वाली रिसर्च के नतीजों से लोगों को धूम्रपान से परे के बारे में भी सोचना चाहिए और सोच का प्रदूषण कैंसर से भी अधिक बुरा नतीजा दे जाता है यह भूलना नहीं चाहिए। लोगों के दायरे अगर हिंसक और सांप्रदायिक होते हैं, अगर वह नफरत पर जिंदा रहते हैं, तो उन दायरों में ऐसी बातें बढ़ती चलती हैं, और अगली पीढिय़ां भी विचारों के ऐसे प्रदूषण की शिकार हो जाती हैं। इसलिए आज लोगों को अपनी अगली पीढिय़ों को विरासत में नफरत और हिंसा का भविष्य देकर नहीं जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह कि धूम्रपान से प्रभावित होने वाले डीएनए देकर नहीं जाना चाहिए। ब्रिटेन के इस विश्वविद्यालय में शोध तो धूम्रपान के बुरे नतीजों पर हुआ है, लेकिन वह ज्यों का त्यों सांप्रदायिक हिंसा और नफरत पर भी लागू होता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

हिंदुस्तान जैसे देश में एक वक्त घर पर माँ, या नानी-दादी साल भर के मसाले, और साल भर के लिए चार की तैयारी एक साथ कर लेती थीं। लेकिन अब बाजार में अचार मिलने लगा है तो घरों में बनना कम भी हो गया है। शहरी जिंदगी में न तो घरों में अचार-पापड़ बनाने के लिए अधिक जगह रहती, और न ही कामकाजी महिला वाले घर में इसके लिए वक्त रहता। इसलिए बाजार ने पापड़, बड़ी, अचार जैसे परंपरागत घरेलू सामानों को अब छोटे या बड़े कारखानों में बनाना शुरू कर दिया है। ठीक इसी तरह अब साल भर के सामान किसी मसाले के मौसम में बनाकर रखने की जरूरत कम रह गई है क्योंकि अब बाजार से टेलीफोन या ऑनलाइन आर्डर करके सामान मंगवाए जा सकते हैं। यह बात बढ़ते-बढ़ते यहां तक आ गई है कि हिंदुस्तान जैसे बाजार में अब कुछ कंपनियों ने कई शहरों में 10 मिनट में राशन पहुंचाने का काम शुरू किया है और इनके मोबाइल-एप्प पर आर्डर करके महिलाएं पकाना शुरू कर देती हैं कि 10 मिनट में बाकी सामान पहुंच जाएगा। एक वक्त रहता था कि साल भर का सामान घर पर रहता था, अब पकाना शुरू हो गया है और आखिर में डालने वाला मसाला भी खरीदा जा रहा है ! टेक्नोलॉजी और बाजार ने मिलकर जिंदगी के तौर-तरीकों को इतना बदल दिया है कि अब लोग 30 मिनट के भीतर पका हुआ खाना, और 10 मिनट के भीतर सूखा राशन न मिलने पर कंपनी से जुर्माने की उम्मीद करते हैं। कुछ शहरों में कुछ फास्ट फूड कंपनियां 30 मिनट से देर होने पर खाना मुफ्त में देकर जाती हैं। लेकिन जो बात लगातार सुनाई पड़ रही है कि मोटरसाइकिल पर ऐसा खाना या ऐसा राशन पहुंचाने वाले लोगों पर ट्रैफिक के नियम कायदों को तोड़ते हुए अंधाधुंध और रफ्तार से जाने का जो दबाव है, वह उन पर बहुत बड़ा तनाव बनकर खड़ा रहता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब कारोबारी मिनटों के भीतर इस तरह की डिलीवरी का वायदा करते हैं, तो वह जायज वायदा नहीं रहता क्योंकि ट्रैफिक के नियमों को तोड़े बिना ऐसा कर पाना मुमकिन भी नहीं रहता। डिलीवरी करने वाले लोग दिखने में पैंट-शर्ट पहने हुए और मोबाइल फोन लिए हुए मोटरसाइकिल चलाते दिखते हैं, लेकिन अगर उनके पीठ पर सामानों का बोझ देखें तो ऐसा लगता है कि वे 21वीं सदी के नए गुलाम हैं जो कि मोटरसाइकिल पर चलते हैं।

लेकिन सामान पहुंचाने वाले लोगों की दिक्कतें इस पूरे मुद्दे का एक पहलू भर है, हम तो इसके बारे में सोचते हुए इसके कुछ दूसरे पहलुओं पर अधिक सोच रहे हैं कि किस तरह बाजार की सहूलियत ने लोगों की सोच को खत्म करना शुरू कर दिया है। शहरों में जब बड़े-बड़े बाजार खुले तब भी लोग घर से लिस्ट बनाकर निकलते थे और महीने भर का राशन एक साथ लेकर आते थे। लिस्ट से परे भी जो सामान वहां सजे दिखते थे, उनमें से कुछ और खरीदना भी हो जाता था। लेकिन अब कुछ तो पिछले डेढ़ बरस में कोरोना और लॉकडाउन के चलते हुए, और कुछ लोगों के घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी की आदत बढऩे से, अब लोग महीने भर का राशन भी लेकर नहीं आते, और घर बैठे छोटी-छोटी चीजों को बुलाते चलते हैं। ऐसी हर छोटी-छोटी खरीदारी के पीछे पैकिंग भी रहती है, और एक-एक सामान को पहुंचाने वाले लोगों की गाड़ी का पेट्रोल भी जलता है, लागत जरूर कम आ सकती है और लोगों को लग सकता है कि ऑनलाइन खरीदारी सस्ती है, लेकिन वह लागत धरती दूसरी तरह से ढो रही है जिसमें कूरियर से आने वाले एक-एक सामान की पैकिंग शामिल रहती है, और उसे डिलीवर करने वाले लोगों की गाडिय़ों का ईंधन। लेकिन इससे परे एक और बात यह है कि लोगों की सोच एक असंगठित और नियोजित सोच के बजाय लापरवाह होती चल रही है क्योंकि अब लोग आधी रात को भी ऑनलाइन किसी सामान का आर्डर कर देते हैं, उसी वक्त भुगतान कर देते हैं, और यह करते हुए उन्हें यह मालूम ही नहीं रहता कि कितने अलग-अलग शहरों से उनके सामान आने वाले हैं। यह एक नई बाजार व्यवस्था तो है जिसमें अदृश्य बाजार और अदृश्य दुकानें दुनिया भर के अलग-अलग हिस्सों से सामान पहुंचाती हैं, और किसी एक शहर की 2-4 बड़ी दुकानों से जो काम चल जाता था, उसकी जगह अब लोग पता नहीं कितने शहरों से अपने लिए पार्सल रवाना करवाते हैं। सामान मिलने के बाद पसंद ना आए तो उसे वापस भी भेज देते हैं।

बाजार व्यवस्था के तहत जो मुनाफा दुकानों में कमाया जाता था, वह अब घटकर कम हो गया है और लोगों को शायद सामानों के दाम कुछ कम पड़ रहे हैं, लेकिन दामों से परे पर्यावरण भी एक दाम चुका रहा है जिसमें छोटे-छोटे सामान की अलग-अलग पैकिंग और उनका अलग-अलग ट्रांसपोर्ट शामिल है। यह भी है कि लोग अब अपनी जिंदगी की जरूरतों को बैठकर ठंडे दिल-दिमाग से तय करने के बजाए मनमाने वक्त पर मनमाने तरीके से तय करते हैं। लोग अब मोबाइल फोन हासिल हो जाने से, पहले रवाना हो जाते हैं और उसके बाद फोन पर बात करते हुए जाने की जगह का पता लगाते हैं। लोग अब रसोई में पकाना शुरू कर देते हैं, और बाजार से मसाले बाद में बाद में आर्डर करते हैं। क्या इससे जिंदगी का चीजों को सुनियोजित तरीके से करने का एक सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है? या फिर ऑनलाइन दाम कम होने से किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं रह गई है? टेक्नोलॉजी और बाजार के नए तौर-तरीकों ने सब कुछ बदलकर रख दिया है, कई चीजों को सस्ता कर दिया है, लेकिन आज जितनी आसानी से तरह तरह का पका हुआ खाना घर पहुंच जाता है, उसे देखकर लगता है कि क्या इतनी जल्दी-जल्दी बाहर का खाना खाकर लोग अपनी सेहत को कुछ खतरे में नहीं डाल रहे हैं? और क्या खाने पर कुछ अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं? जब बाजार से पका हुआ आता है, और अब तो एक कप चाय तक बनी हुई डिलीवर हो जाती है, तो क्या लोगों का गैर जरूरी खाना-पीना नहीं बढ़ रहा है? रेस्तरां में भी खाने का एक वक्त रहता था, अब तो रेस्तरां बंद हो जाने के बाद भी महानगरों में शायद पूरी रात खाने की डिलीवरी चलती रहती है। तो यह इतनी किस्म की ऐसी सहूलियतें हो गई हैं कि अब न लोगों के तन को पहले से कुछ सोचना पड़ता, और न उनके मन को। इससे जिंदगी का तौर-तरीका जिस तरह बदल रहा है, उसे भी देखना होगा कि इससे नफा कितना हो रहा है और नुकसान कितना? बहुत तेजी से, बहुत आसानी से हासिल हो जाने से मिजाज जितना लापरवाह, और बिना जरूरत गैरजिम्मेदार हो गया है, उसके खतरे भी समझने की जरूरत है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

भारत में रोजगार को लेकर पिछले दिनों सामने आई खबरों को देखने की जरूरत है। देश के एक आर्थिक सर्वे संस्थान, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी, सीएमआईई, के मुखिया महेश व्यास ने अभी-अभी यह कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना काम खोया है। उन्होंने एक लाख से अधिक घरों में किए गए एक सर्वे के आधार पर यह नतीजा सामने रखा है कि महामारी की वजह से पिछले बरस देश के 97 फीसदी घरों की कमाई कम हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से संगठित क्षेत्र के रोजगार, लोगों को वापस मिलना मुश्किल होगा, और उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र के रोजगार लोगों को वापस मिल सकते हैं। इस संस्थान की यह रिपोर्ट देश में आज बेरोजगारी के कुल आंकड़ों को भी बतलाती है कि आज करीब 5 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं और इनमें बड़ा-बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। यह आर्थिक सर्वे कहता है कि साढ़े तीन करोड़ तो ऐसे लोग हैं जो काम की तलाश कर रहे हैं कमा और करीब पौने दो करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम पाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे में इन 3.5 करोड़ लोगों को काम देना बहुत जरूरी है, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है।

इन आंकड़ों को देखें तो यह समझ पड़ता है कि आर्थिक मंदी या बेरोजगारी देश में कितनी है। देश की जीडीपी के आंकड़ों को सामने रखने का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि वह एक अंबानी और एक बेरोजगार, इनके आंकड़ों को मिलाकर एक औसत तस्वीर पेश करते हैं जो देश कि अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में एक दूसरे काम तो आ सकती है, लेकिन जो बेरोजगारी को समझने में काम नहीं आ सकती, या लोगों की गरीबी का एहसास उससे नहीं हो सकता। अभी-अभी इससे बिल्कुल ही अलग मुद्दे पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे इससे जोडक़र देखना भी जायज होगा। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में याद किया है कि किस तरह 40 वर्ष पहले मुंबई में एक-एक करके कपड़ा मिलें बंद होती चली गईं, और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कपड़ा मिलों में काम करने वाले लोगों का काम चले गया, उनके लिए दूसरे रोजगार थे नहीं, और उन्हें खुद कोई दूसरा काम करना आता भी नहीं था, नतीजा यह निकला कि उनके घरों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, और उनके नौजवान बच्चे, कम से कम उनमें से बहुत से, जिंदा रहने के लिए जुर्म से जुड़ गए। मुंबई के कुख्यात अंडरवल्र्ड का इतिहास बताता है कि यही वह दौर था जिसमें वहां के माफिया सरगनाओं के गिरोहों में नौजवान जुड़ते चले गए। जो लोग कपड़ा मिलों में ट्रेड यूनियन के नेता थे उनमें से कुछ लोग बड़े मुजरिम हो गए, और उन्होंने अपने गिरोह बड़े कर लिए। वही वक्त था जब देश का सबसे कुख्यात अंडरवल्र्ड सरगना दाऊद इब्राहिम अपने गिरोह को बनाकर, उसे बढ़ाते चले गया क्योंकि स्कूल-कॉलेज छूट जाने पर, और घर की कमाई खत्म हो जाने पर मिल मजदूरों के बच्चे कोई ना कोई काम तलाश रहे थे, और जुर्म की दुनिया की कमाई ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया था।

अमेरिका में 1930 का दशक लोगों को याद है जब वहां की सबसे भयानक मंदी आई थी, और उस दौर में लोगों के जीवन मूल्य तक बदल गए थे, और बहुत सी अमेरिकी लड़कियों और महिलाओं ने जिंदा रहने के लिए या घर चलाने के लिए उस दौर में बदन बेचना भी शुरू किया था। महिलाओं के लिए रोजगार अधिक नहीं थे, और जब आदमी घर बैठ गए थे, तो लड़कियों और महिलाओं को किसी भी किस्म का काम करना पड़ा। उस दौर में सेक्स इतना सस्ता बिकने लगा कि एक मेक्सिकन लडक़ी चौथाई डॉलर में, अफ्रीकी या एशियन लडक़ी आधे डॉलर में, और गोरी या यूरोपियन लडक़ी पौन से एक डॉलर में सेक्स के लिए मिलने लगी थी। जिंदा रहना सबसे अधिक जरूरी रहता है और जब बदन के अलग-अलग अंगों के महत्व को देखा जाता है, तो उनमें पेट की बारी सबसे पहले आती है। पेट चलाने के लिए कई किस्म के काम करने पड़ते हैं और दुनिया भर में वेश्यावृत्ति का इतिहास यही कहता है कि बहुत सी महिलाएं अपने परिवार के लोगों का पेट भरने के लिए मजबूरी में इस काम में आती हैं, और फिर इसी की होकर रह जाती हैं। किसी भी देश में वहां की अर्थव्यवस्था के सारे आंकड़े हकीकत नहीं बताते हैं, बल्कि वे एक गलत तस्वीर पेश करने के हिसाब से भी पेश किए जाते हैं, जिससे ऐसा लगे कि देश के आम लोग खुशहाल हैं।

एक अलग रिपोर्ट यह बतलाती है कि हिंदुस्तान आर्थिक असमानता की एक जलती हुई मिसाल है जिसमें देश के 10 फीसदी सबसे ऊपर के लोग 57 फीसदी राष्ट्रीय आय पाते हैं। इन आंकड़ों को और बारीकी से देखें तो सबसे अधिक कमाने वाले 1 फीसदी लोग देश की 22 फीसदी कमाई पर काबिज हैं, जबकि 50 फीसदी गरीब आबादी की कमाई कुल 13 फीसदी है। यह रिपोर्ट भी पिछले महीने ही जारी हुई है और यह अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट दुनिया के अलग-अलग देशों में आर्थिक असमानता के आंकड़े पेश करती है। हिंदुस्तान के बारे में इसका कहना है यह गरीबी और विकराल आर्थिक असमानता वाला देश है जहां का एक छोटा तबका अति संपन्न है। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आंकड़े या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े फर्जी होते हैं। वे जिंदगी की हकीकत की एक झूठी तस्वीर पेश करते हैं। लोगों को याद होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके दंतेवाड़ा की प्रति व्यक्ति आय कुछ बरस पहले सबसे अधिक बता दी गई थी क्योंकि वहां से भारत सरकार की एक सबसे बड़ी खनन कंपनी एनएमडीसी लोहा खोदकर निकालती थी। उस जिले की लौह अयस्क की कमाई को वहां की प्रति व्यक्ति आय में जोडक़र एक नाजायज तस्वीर पेश की गई थी जिसमें आम आदिवासी लाखों रुपए कमाते दिख रहे थे। जिन लोगों को आर्थिक मंदी या बेरोजगारी बहुत बड़ी बात नहीं लगती है उन्हें यह समझना चाहिए कि इसी दौर में लोगों का इलाज छूट जाता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, खुद बेरोजगार लोग बुरी आदतों में फंस जाते हैं, परिवारों का खान-पान कमजोर हो जाता है। यही वक्त रहता है जब परिवार के लोग किसी गलत राह को पकड़ सकते हैं। अमेरिका का आर्थिक मंदी का इतिहास यह बताता है कि किस तरह उसी दौर में बेरोजगारी से जूझ रहे लोग अलग-अलग जुर्म में शामिल होने लगे थे। यही बात मुंबई की कपड़ा मिलों के बंद होने पर वहां देखने मिली और अंडरवल्र्ड के गिरोह ओपन पर पनपे।

इसलिए आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के, या आर्थिक असमानता के आंकड़ों को एक सामाजिक नजरिये के साथ भी देखा जाना चाहिए क्योंकि हर कोई रोजगार मिलने का इंतजार करते बैठे नहीं रहते हैं, उनमें से बहुत से लोग और उनके परिवार के लोग मजबूरी में गलत राह इसलिए भी पकड़ लेते हैं कि सही राह पर चलने की कोई राजनीतिक प्रेरणा आज हिंदुस्तान में रह नहीं गई है। ऐसी कोई मिसालें नहीं रह गई हैं कि सही काम करना देश को आगे बढ़ाने का काम है क्योंकि लोग जब देश के नेताओं की तरफ देखते हैं तो उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं सूझती कि तकलीफ पाते हुए भी सही राह पर चलना चाहिए। देश के नेताओं को अपनी खुद की मिसाल देखनी चाहिए कि वे लोगों को किन बातों के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और फिर यह देखना चाहिए कि देश की आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, गरीबी, और आर्थिक असमानता मिलकर जुर्म के लिए किस तरह एक उपजाऊ जमीन पेश कर रहे हैं। साम्प्रदायिकता, और धर्मान्धता कोई आर्थिक विकल्प नहीं हैं, उसके झांसे में पड़े हुए लोग अपनी बेरोजगारी को कुछ वक्त भूल सकते हैं, लेकिन फिर उनके सामने गलत काम करने या बेरोजगार रहने के ही रास्ते रहेंगे।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

जब पूरा हिंदुस्तान सामाजिक मोर्चे पर तरह-तरह की नकारात्मक और निराशाजनक खबरों से घिरा हुआ है, तब एक अच्छी खबर यह आती है कि शिक्षकों का एक संगठन स्कूल छोड़ चुके बच्चों की स्कूलवापिसी का अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके बिना देश में ऐसा अंधकार छाया हुआ है कि लोग तरह-तरह से धर्म बदलवाकर घरवापिसी का अभियान चला रहे हैं, और पिछले सैकड़ों-हजारों बरसों के इतिहास को इस तरह वापिस घुमा देना चाहते हैं मानो दुनिया की जिंदगी एक दीवारघड़ी हो और उसके कांटों को घुमाकर हजार बरस पहले ले जाया जा सकता है। लोग कुदरत की विविधता से कुछ सीखना नहीं चाहते, और हर फूल को एक ही रंग का, एक ही आकार का देखना चाहते हैं। घरवापिसी के ऐसे तनाव भरे साम्प्रदायिक अभियान के बीच जब कोई भी तबका कोई छोटी सी भी अच्छी बात करता है, तो वह बहुत अधिक सुहानी लगने लगती है। जिन लोगों को धर्म बदलकर, या किसी शहरी-संगठित धर्म को पहली बार अपनाने वाले आदिवासियों को हिंदू बनाने के अभियान में किसी भी दर्जे की आक्रामकता जायज लगती है, उन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि धर्म से अधिक जरूरी, जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, और मकान, पढ़ाई और इलाज, जैसे कई हकों की तरफ लोगों की वापिसी कैसे करवाई जा सकती है?

जिस वक्त के धर्म और धर्म बदलने की बात की जा रही है, उस वक्त लोगों के हक क्या थे, उस वक्त के आम लोग आज किस तरह आर्थिक और सामाजिक शोषण का शिकार होकर गरीब और भुखमरी के शिकार हो चुके हैं, और उनकी उनके हकों की तरफ वापिसी कैसे हो सकती है, इस सोच को धर्म और जाति व्यवस्था कभी आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे। धर्म और जाति का सारा कारोबार लोगों को दबा-कुचला बनाए रखने के हिसाब से बनाया गया है, और ऐसे में ऑपरेशन स्कूलवापिसी से तो इस कारोबार को एक बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। अगर लोग पढ़-लिख गए, तो हो सकता है कि वे धर्म और जाति की पकड़ के बाहर हो जाएं। इसलिए इंसाफ की तरफ वापिसी, इंसान की तरफ वापिसी, कुदरत के दिए हुए बराबरी के हक की तरफ वापिसी की बात भी कोई नहीं करते। कुल मिलाकर कुछ सौ बरस पहले के एक कैलेंडर पर ले जाकर घड़ी को रोक देना चाहते हैं, और उससे अधिक पीछे तक की वापिसी कोई नहीं चाहते, कोई यह नहीं चाहते कि लोग इंसानियत तक वापिस चले जाएं, लोग धर्म के पहले तक वापिस चले जाएं।

देश में किसी भी विचारधारा के लोग अगर स्कूल और हकवापिसी के अभियान चलाते हैं, तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हम प्रदेशों में सरकार के स्कूल दाखिला वाले सालाना अभियान से परे भी समाज की तरफ से ऐसे अभियान की राह देख रहे हैं जो कि धर्मों से परे बच्चों को पढऩा-लिखना सिखाए, और फिर बड़े होकर वे अपनी मर्जी का धर्म खुद तय कर सकें, या बिना धर्म के नास्तिक रहना तय कर सकें। आज बच्चों के बचपन और मासूमियत वापिसी के अभियान की जरूरत है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

अखबारों में काम करने वाले जूनियर रिपोर्टरों की भाषा सुनें तो वे पुलिस या सरकारी महकमे की जुबान बोलने लगते हैं। वीआईपी की लोकेशन, मिनट 2 मिनट मूवमेंट, वीवीआईपी इंतजाम जैसे शब्द उनके मुंह से भी झड़ते हैं, और उनकी कलम या उनके कीबोर्ड से भी। दरअसल सरकारी अमले के साथ काम करते हुए लोगों की सोच भी उसी तरह की हो जाती है जिस तरह मुजरिमों के साथ काम करते हुए पुलिस की सोच मुजरिमों जैसी होने लगती है, और पुलिस में से बहुत से लोगों को जुर्म करने में कुछ अटपटा नहीं लगता है। अखबार और टीवी चैनलों के लोग, और अब शायद समाचार पोर्टलों के लोग भी यह लिखने लगते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आज किसी प्रदेश या जिले को कितने हजार या कितने सौ करोड़ रुपए की सौगात देंगे। लिखने के लिए तो सौगातें शब्द लिखा जाता है, लेकिन उसकी भावनाएं रहती हैं मानो नेताजी खैरात देने जा रहे हों। यह जनता का पैसा रहता है, जनता का हक रहता है, और जनकल्याण की योजनाओं के तहत बजट की मंजूरी के बाद ऐसी योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन इन्हें सौगात की शक्ल दी जाती है क्योंकि वोटों के लिए योजना शब्द का असर कम रहता है, सौगात शब्द का असर ज्यादा रहता है। और मीडिया खुद होकर बढ़-चढक़र ऐसी योजनाओं को सौगात लिखने लगता है क्योंकि उसकी नीयत नेताओं की चापलूसी की रहती है। और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक किसी को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होती कि जनता को उसका हक देने की बात को सौगात कैसे लिखा जा रहा है। दरअसल सत्ता लोगों के मिजाज को सामंती कर ही देती है।

लेकिन यह तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के स्तर की बात हुई उनसे नीचे भी अगर देखें तो सत्ता के आसपास काम करने वाले अखबारनवीस और दूसरे मीडियाकर्मी लगातार सत्ता के सामंती मिजाज में ढलने लगते हैं और वे किसी बड़े नेता के राजनीतिक उच्चाधिकारी जैसे विशेषण का इस्तेमाल करने लगते हैं, या खानदान के चिराग, व्यक्तित्व के करिश्मे जैसी बात लिखने लगते हैं, लोकतंत्र से उनका वास्ता घटने लगता है और सत्तातंत्र के चापलूसी पसंद मिजाज को वे राजनीतिक रिपोर्टिंग का एक अंदाज मानकर उसी में चलने लगते हैं, उसी में ढलने लगते हैं। धीरे-धीरे जब मीडिया के लोगों को इतने बड़े नेताओं का रूबरू साथ नसीब नहीं होता, वे कम ताकत वाले अफसरों के खुशामदखोर मातहतों की तरह काम करने लगते हैं, और वे अफसरों का गुणगान उसी तरह करने लगते हैं जिस तरह एक वक्त चारण और भाट अपने इलाके के राजाओं की स्तुति गाते थे। यह सिलसिला सत्ता के साथ कपड़ों की रगड़ खाने से बढ़ते चलता है, और फिर मीडिया का यह हिस्सा ऐसी खुशफहमी में भी जीने लगता है कि वह सत्ता ही है। उसके कहे सत्ता कुछ काम कर देती है, या वह सत्ता को अपने हिसाब से प्रभावित कर सकता है।

लोकतंत्र में जिस तरह यह जरूरी रहता है कि हर कुछ चुनावों में पार्टी बदलती रहे, हर कुछ सालों के बाद लोगों की कुर्सियां बदलती रहें, उनके विभाग बदलते रहें, उसी तरह मीडिया में काम करने वाले लोगों का दायरा भी बदलते रहना चाहिए। इसके पहले कि वे अपने काम के दायरे को अपना खुद का ही दायरा मानने लगें, अपने आप पर फिदा हो जाएं, अपनी ताकत और अपनी पहुंच को ही वे सत्ता मानने लगें, उसके पहले ऐसे लोगों के दायरे बदल देने चाहिए। जो लोग महज किसी राजनीतिक दल की रिपोर्टिंग करते हैं, वे तो फिर भी उस पार्टी के सत्ता में आने और जाने के साथ-साथ एक उतार-चढ़ाव को देखते चलते हैं, और वे कभी कभी वे अधिक से अधिक विपक्ष की ताकत को भोगते हैं, और वे कभी न कभी सत्ता की ताकत से परे भी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग लगातार सरकार को कवर करते हैं, लगातार सरकार की रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी सोच सरकार की सोच की तरह होने लगती है और वे जनता से कटकर नेता से जुड़ जाते हैं, और नेता जिस हद तक जनतंत्र से कटे रहते हैं, कुछ उसी हद तक ऐसे लोग भी जनता से कट जाते हैं। दरअसल पर्दे की पीछे की बातों को जरूरत से अधिक जानने का भी यह असर होता है कि लोगों को तमाम बातों को न लिखते हुए भी यह लगता है कि वे उसे लिख रहे हैं जबकि होता यह है कि वह महज उसे जानते होते हैं। सत्ता की रिपोर्टिंग की एक दिक्कत यह भी रहती है कि लिखने या बोलने के बाद किसी भी पल फिर उन लोगों से रूबरू सामना होता है जिनके बारे में वे लिखते हैं या बोलते हैं, और उनका सामना करने का साहस हर किसी में नहीं रहता। या पूरा सिलसिला ठीक वैसा ही भ्रष्ट हो जाता है जैसा कि सत्ता के भीतर का सिलसिला रहता है जहां पर किसी भी भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार न मानकर जरूरत करार दे दिया जाता है कि राजनीति ऐसे ही चलती है, चुनाव ऐसे ही होते हैं, और सरकारें तो ऐसी ही चलती हैं फिर चाहे पार्टी कोई भी रहे। मुजरिमों के साथ लगातार काम करते हुए पुलिस जिस तरह मुजरिम की तरह सोचने लगती है, उसी तरह सत्ता और राजनीति की रिपोर्टिंग करने वाले लोग सत्ता की तरह सोचने लगते हैं और राजनीति की तरह बर्ताव करने लगते हैं। जिस तरह एक ही जगह जमा हुआ पानी सडऩे लगता है, उसमें काई जमने लगती है, उसी तरह एक ही सत्ता के इर्द-गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग सत्ता से प्रदूषित हो जाते हैं, और उन्हें बदलने की जरूरत होने लगती है।

सत्ता की चापलूसी अखबारनवीसी के काम में एक वक्त सबसे ही घटिया बात मानी जाती थी, लेकिन आज तो हिंदुस्तान में बड़े-बड़े मीडिया कारोबार अपने-आपको गोदी मीडिया साबित करके फख्र हासिल करते हैं। जब मीडिया मालिक और बड़े-बड़े संपादक सत्ता की राजनीति की बिसात पर प्यादे बनकर गौरवान्वित होते हैं, तो फिर उनके छोटे-छोटे कर्मचारियों को क्यों कोसना। इस पूरे सिलसिले ने एक वक्त की अखबारनवीसी के गौरवशाली दिनों के इतिहास को भी खत्म सरीखा कर दिया है कि अब उन दिनों को याद करना भी एक किस्म से बागी तेवर अख्तियार करना माना जा सकता है। आगे-आगे देखें, होता है क्या !

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

मध्य प्रदेश से गुजर रही अजमेर जा रही एक मुसाफिर रेलगाड़ी में सफर कर रहे एक मुस्लिम आदमी और उसकी पारिवारिक परिचित एक हिंदू शादीशुदा महिला को बजरंग दल के लोगों ने ट्रेन से घसीटकर उतारा और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पुलिस के हवाले किया। उनका आरोप था कि यह लव जिहाद का मामला है। दूसरी तरफ जब पुलिस ने दरयाफ्त की तो पता लगा कि दोनों परिवार एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और दो परिवारों के ये लोग सिर्फ साथ में सफर कर रहे थे। लंबी पूछताछ के बाद बयान दर्ज करके पुलिस ने इन लोगों को तो जाने दिया लेकिन इन्हें ट्रेन से उतारकर, घसीटकर लाने वाले बजरंग दल के लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि उसका वीडियो और उनके नाम पुलिस के पास थे, वे खुद ठाणे में मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि इस आदमी-औरत ने बजरंग दल के लोगों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की इसलिए कोई जुर्म दर्ज नहीं हुआ. यह बात आज हैरान भी नहीं करती है कि आज के हिंदुस्तान में जिन गुंडों की मर्जी हो वे ट्रेन से किसी को भी उतार सकते हैं, घसीटकर पुलिस के पास ला सकते हैं, और उनके बेकसूर साबित होने के बाद, बालिग साबित होने के बाद भी पुलिस ऐसी गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती।

यह हिंदुस्तान में आज एक सामान्य बात हो गई है, और इस तरह की सांप्रदायिकता, इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा का इस तरह का नवसामान्यीकरण लोगों को हैरान करता है. यही वजह है कि आज ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक, तरह-तरह के मंचों पर भारत में सांप्रदायिकता की स्थिति और धार्मिक स्वतंत्रता के खात्मे को लेकर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पश्चिम के विकसित लोकतंत्र में यह बात आम है कि वहां की संसदों में दूसरे देशों के आंतरिक मामले भी बहस के लिए उठाए जाते हैं और ऐसे मामलों को देखते हुए उन देशों के साथ पश्चिम के ये देश अपने रिश्ते तय करते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां पर जब सांप्रदायिक हिंसा के बड़े-बड़े मामले हुए तो पश्चिम के कई देशों ने हिंदुस्तान के सत्तारूढ़ लोगों को बरसों तक वीजा नहीं दिया था। और आज एक बार फिर उस तरह की नौबत आ रही है जब राह चलते अल्पसंख्यक लोगों को इस तरह घसीटकर उनके बीच दहशत पैदा की जा रही है, उनकी धार्मिक आजादी खत्म की जा रही है। लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोगों ने एक ईसाई प्रार्थना सभा पर हमला किया और पुलिस थाने में लाने के बाद वहां पुलिस मौजूदगी में ईसाई पास्टर को सांप्रदायिक गुंडों ने जूतों से पीटा, तो उसके बाद ऐसे हमलावरों को जेल होने पर वह जेल छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के लिए तीर्थ जैसी हो गई थी, और सांप्रदायिक हिंसा करने वाले से मिलने के लिए नेताओं का तांता लग गया था। आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में कानून सिर्फ उन्हीं के लिए रह गया है जिन लोगों को उन राज्यों की सरकार अपने साथ का मानती है अपना हिमायती और वोटर मानती है। जिन लोगों को राज्य सरकारें नापसंद करती हैं उनके कोई बुनियादी अधिकार नहीं रह गए हैं और ऐसे लोग लगातार प्रताडि़त हो रहे हैं, निशाने पर हैं, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। अब बहुत सी राज्य सरकारें तो दिखावे के लिए भी किसी किस्म की धर्मनिरपेक्षता या किसी किस्म की निष्पक्षता की बात भी नहीं करती हैं। सत्तारूढ़ नेता जो कि संविधान की शपथ लेने के बाद, या ईश्वर की शपथ लेने के साथ संविधान के मुताबिक सरकारी काम करने की शपथ लेते हैं, वे भी संविधान के ठीक खिलाफ काम करते हुए वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ लोग जिन पर कानून के राज को चलाने की जिम्मेदारी है, वे रात-दिन सांप्रदायिकता की आग उगल रहे हैं क्योंकि इस देश की न्यायपालिका को अब इस बात की कोई परवाह नहीं दिखती है कि शपथ लेकर सत्ता में आने वाले लोग किस तरह संविधान कुचलते हुए देश में धर्मांधता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक-एक करके अलग-अलग राज्यों को लोकतंत्र के बजाय धर्मतंत्र बनाने की कोशिश हो रही है। यह सिलसिला बहुत ही खतरनाक है और इसने हिंदुस्तान के इतिहास की बहुत मुश्किल से बनाई गई एक सामाजिक चादर को छिन्न-भिन्न कर दिया है। जो लोग यह मानकर चलते हैं कि तानों को बानों से अलग करने के बाद भी सामाजिक चादर बनी रहेगी, उन्हें कुछ वक्त हाथकरघे पर खड़े रहकर देखना चाहिए कि जो वे कर रहे हैं, उससे समाज किस तरह का रह जाएगा, और वह कपड़ा न रहकर महज खुले धागे ही रह जाएंगे।

एक तरफ तो कहने के लिए हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बालिग जोड़ा बिना किसी शादी के भी होटल के किसी कमरे में एक साथ रह सकता है, एक साथ जिंदगी जी सकता है, और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दूसरी तरफ जब खुलकर सार्वजनिक जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा इस तरह सिर चढक़र बोलती है तो न तो भाजपा के राज वाले मध्यप्रदेश में मानवाधिकार आयोग की नींद खुलती, न महिला आयोग की नींद खुलती, न भाजपा सरकार के मनोनीत अल्पसंख्यक आयोग के लोग कुछ कहते जबकि ट्रेन से घसीट कर उतारे गए हिंसा के शिकार आदमी के मुस्लिम होने की बात 2 दिनों से खबरों में आ रही है, और उसके वीडियो भी तैर रहे हैं। यह पूरा सिलसिला बताता है कि सत्ता पूरी बेशर्मी से अपने सांप्रदायिक एजेंडा को लागू कर रही है और चुनिंदा गुंडों की पीठ पर सत्ता का ऐसा मजबूत हाथ धरा हुआ है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। वे न सिर्फ पुलिस की नजरों से दूर हिंसा कर रहे हैं, बल्कि हिंसा के साथ लोगों को इस उम्मीदों से थाने लेकर आ रहे हैं कि पुलिस भी उनका साथ देगी। यह एक अलग बात है कि कानून के ठीक खिलाफ काम होते देखने पर पुलिस उनका साथ नहीं दे पाई, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह ऐसे गुंडों के खिलाफ केस दर्ज कर सके। हिंदुस्तान आज कमजोर तबकों के खिलाफ बहुत ही हिंसक तौर-तरीकों वाला एक कमजोर और नाकामयाब लोकतंत्र हो गया है। इस लोकतंत्र में कहीं दलितों पर हमले हो रहे हैं, तो कहीं आदिवासियों पर। ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक तो अधिकतर राज्यों में स्थाई रूप से निशाने पर हैं। लोगों को अपनी धार्मिक प्रार्थना करने का भी हक अब नहीं रह गया है, अगर सत्ता के मन में उनकी बिरादरी के लिए अधिक मोहब्बत नहीं है तो। यह माहौल पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन यहां काम करने वाले सांप्रदायिक संगठन इसे अपने अनुकूल माहौल मानते हुए एक लोकतंत्र की जगह एक धर्मतंत्र बनाने में लगे हुए हैं। आज हिंदुस्तान में 20करोड़ मुस्लिमों के जनसंहार का फतवा खुलेआम दिया जाता है, और उसके महीने गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अब तक उस मामले पर बैठा ही हुआ है. यह सिलसिला खतरनाक है और जैसा कि कुछ हफ्ते पहले देश के बहुत से रिटायर्ड दिग्गज फौजी अफसरों ने चेतावनी दी है कि इस तरह का सांप्रदायिक माहौल देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है, और उनकी बात का बड़ा साफ-साफ मतलब यह है कि यह आंतरिक सुरक्षा से परे भी खतरनाक है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

हिंदुस्तान की राजनीति में कोई सवा सौ साल से अधिक पुरानी कांग्रेस पार्टी आज अपनी जमीन बचाने के लिए रात-दिन एक कर रही है और खून-पसीना एक कर रही है, फिर भी उसके चुनावी आसार छत्तीसगढ़ जैसे एक-आध राज्य में तो मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाहर बाकी तमाम राज्यों में मजबूर दिख रहे हैं। ऐसे में जब पंजाब में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के दो दिन के भीतर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गोवा में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करते हैं तो भारत की राजनीति को लेकर कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने लंबे और पुराने गौरवशाली इतिहास, और भारत की आजादी की लड़ाई में अपनी बेमिसाल हिस्सेदारी के बाद भी आज चुनावी राजनीति में हाशिए पर पहुंची हुई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसकी जिंदगी के पहले 10 साल भी नहीं हुए हैं, और वह आज देश की राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार का दूसरा कार्यकाल चला रही है, पंजाब में मुकाबले में है, और गोवा में मुकाबले में है। एक-एक करके यह पार्टी अलग-अलग राज्यों में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा दोनों से मुकाबला करते हुए यह केंद्र सरकार की लगाम से बंधी हुई भी एक अच्छी सरकार चलाते दिख रही है। कम से कम दिल्ली के लोगों के इलाज का इंतजाम, और दिल्ली के बच्चों के पढऩे का इंतजाम इसने बहुत अच्छे से किया है, और इसका मॉडल देखने के लिए दूसरे राज्यों के लोग भी वहां पहुंचते हैं

आज की यह चर्चा मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर है जिसने कि बहुत कम समय में न सिर्फ देश की राजधानी में अपनी सरकार बनाई, दोबारा जीत हासिल की, बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों से लेकर वह देश के कोने पर बसे हुए गोवा में जाकर भी अपनी ताकत आजमा रही है. दिलचस्प और दिक्कत की बात यह है कि इस राजनीतिक दल ने महज चुनाव लडऩे के लिए अपने-आपको एक राजनीतिक दल की तरह रजिस्टर करवाया, और चुनाव चिन्ह हासिल किया। लेकिन इससे अलग अगर देखें तो देश की बाकी दिक्कतों, हिंदुस्तान के बाकी जलते-सुलगते मुद्दों से इसने अपने-आपको अलग रखा है। इसका देश की सांप्रदायिकता से कोई लेना-देना नहीं है, राजधानी में चलने वाले बड़े-बड़े आंदोलनों से कोई लेना-देना नहीं है, जेएनयू से लेकर शाहीन बाग तक और किसान आंदोलन से लेकर धर्म संसद तक पर कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं है. आज देश का एक सबसे अधिक पढ़ा-लिखा मुख्यमंत्री इस पार्टी के पास है लेकिन उसकी पीढ़ी के सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान में जितने किस्म की हिंसा चल रही है उस पर भी अरविंद केजरीवाल का कुछ भी कहना नहीं है।

इसी जगह हमने पहले भी इस बात को लिखा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शहर के एक बड़े म्युनिसिपल कमिश्नर की तरह काम कर रहे हैं, न कि एक निर्वाचित महापौर की तरह। वे निर्वाचन से आए जरूर हैं लेकिन निर्वाचन का उनका कोई परम्परागत चुनावी मिजाज नहीं है, खासकर हिंदुस्तान की राजनीति में जो मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों को छुए बिना वे महज एक बेहतर प्रशासन चलाने की अपनी खूबियां गिनाते हुए अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। अब हिंदुस्तान की राजनीति में किसी प्रदेश में जब तक कोई जलते सुलगते मुद्दे न हों तब तक तो अफसरी अंदाज में एक सरकार चलाई जा सकती है, और अपनी ईमानदारी का दावा भी किया जा सकता है, लेकिन जब दूसरी पार्टियों से गठबंधन करके, धर्म और जाति के मुद्दों का सामना करते हुए, क्षेत्रीयता के मुद्दों से जूझते हुए कोई पार्टी चुनावी राजनीति करती है, तो वह आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों से तक सीमित नहीं रह सकती। अरविंद केजरीवाल अपने नौजवान साथियों और मंत्रियों के साथ एक सरकार चलाने वाले कामयाब नौजवान दिखते हैं, लेकिन देश के असल मुद्दों पर किसी सार्वजनिक जवाबदेही से वे बचते हैं और उन पर शायद ही कभी मुंह खोलते हैं।

अब यह बात थोड़ी सी अटपटी है कि क्या भारत के बाकी प्रदेशों की राजनीति धर्म और जाति, सांप्रदायिकता और बाकी मुद्दों को छोडक़र भी की जा सकती है? दिल्ली में सरकार के काम सीमित हैं क्योंकि वहां बहुत से अधिकार और जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के पास हैं, और केंद्र सरकार के तैनात किए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य की निर्वाचित सरकार को अपने चाबुक से काबू में रखते आए हैं। इसलिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार का मॉडल देश के बाकी प्रदेशों में कितना कामयाब हो सकेगा यह देखना अभी बाकी ही है। इस अर्धस्वायत्त राज्य से परे आम आदमी पार्टी का कोई तजुर्बा नहीं है, और देश के किसी और राज्य को भी आम आदमी पार्टी का कोई प्रशासनिक तजुर्बा नहीं है। ऐसे में पंजाब और गोवा के यह चुनाव इस पार्टी को एक पूर्णस्वायत्त राज्य में काम करने या विपक्ष चलाने का एक तजुर्बा दे सकते हैं जो कि भारत के चुनावी लोकतंत्र में एक नया प्रयोग होगा, और उससे यह साबित भी होगा कि एक नियंत्रित प्रदेश दिल्ली राज्य की कामयाब सरकार चलाने वाली पार्टी पूरी तरह अधिकार संपन्न प्रदेशों को कैसे चला सकेगी?

हम इसे लेकर बहुत निराश भी नहीं हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शासन या प्रशासन चलाने में बहुत निराश भी नहीं किया है। उसके पास जितने अधिकार हैं उनसे उसने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक-ठाक ही पूरा किया है और जैसा कि अभी केजरीवाल ने कहा है, मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों पर इतने छापे डलवाए और इतने तरह की जांच करवाई, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका, यह आम आदमी पार्टी को मिला हुआ ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है ऐसा केजरीवाल का कहना है। हालांकि देश के कुछ दूसरे राजनीतिक दलों को गैर राजनीतिक अंदाज से चलने वाली आम आदमी पार्टी को लेकर गहरी आपत्ति है कि यह कुल मिलाकर मोदी सरकार के हाथ मजबूत करती है और चुनावी मैदान में भाजपा विरोधी वोटों को काटती है। लेकिन यह बात तो बहुत ही पार्टियों के बारे में कही जा सकती है. यह बात बंगाल, त्रिपुरा या गोवा में तृणमूल कांग्रेस भी कह सकती है कि कांग्रेस वहां पर गैर भाजपाई वोटों को काटने का काम कर रही है, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यह कह सकती है कि कांग्रेस वहां पर भाजपा विरोधी वोटों को काटने वाली, वोटकटवा पार्टी है।

ऐसी तोहमतों से परे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार अब तक बिना किसी बड़े घोटाले के ठीक-ठाक चलते दिख रही है और उससे यह भी लग रहा है कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में सचमुच यही आरक्षण और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को छुए बिना भी चुनाव लड़े जा सकते हैं और सरकार चलाई जा सकती है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को देखकर यह लगता है कि बहुत किस्म के चुनावी मुद्दे इस्तेमाल किए बिना बुनियादी शासन-प्रशासन की खूबी पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन दिल्ली एक अलग हालात वाला प्रदेश है और देश के बाकी प्रदेशों में इस मॉडल का ज्यों का त्यों इतना कामयाब हो पाना पता नहीं कितना हो पाएगा। फिलहाल पंजाब और गोवा इन दो राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने एक नए किस्म की चुनौती रहेगी कि सत्ता या विपक्ष का उनका काम किस तरह से रह पाता है। लोकतंत्र में इन दोनों में से किसी का महत्व कम नहीं होता और कई बार तो यह होता है कि सत्ता में पहुंचने के पहले विपक्ष का तजुर्बा खासे काम का रहता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से सत्ता का एक तजुर्बा हासिल किया हुआ है, अब देखना है कि इस चुनाव के बाद इन दो राज्यों में वह किस किनारे पहुंचती है और वहां की राजनीति में इसकी क्या कामयाबी रहती है. फिलहाल यह बात तो है ही कि भारत की चुनावी राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी एक पूरी तरह से अलग तौर-तरीकों वाली पार्टी है, और उसके मुकाबले खड़े हुए लोग अगर उसकी मौलिकता से कुछ सबक लेने से परहेज कर रहे हैं, तो फिर वे अपने दंभ के साथ विपक्ष का मजा लेने के लिए आजाद हैं।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

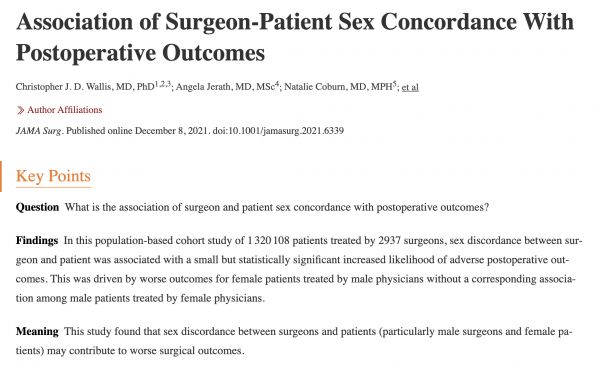

दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जिसमें शादीशुदा जोड़ों के बीच पति द्वारा पत्नी पर किए गए बलात्कार पर बलात्कार की सजा का प्रावधान न होने को चुनौती दी गई है। भारत के कानून में धारा 375 के तहत यह खास छूट दी गई है कि अगर पति अपनी पत्नी से जबरदस्ती सेक्स करता है और पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है तो इसे बलात्कार में नहीं गिना जाएगा। भारत की महिला आंदोलनकारी, और दूसरे तबके लगातार इस छूट को हटाने की बात कर रहे हैं और उनका यह मानना है कि शादी हो जाने भर से ही किसी महिला पर बलात्कार करने की छूट नहीं हो सकती। वह महिला अपने पति से कब सेक्स चाहती है, और कब नहीं, यह उसकी मर्जी की बात रहनी चाहिए, और उसकी मर्जी के खिलाफ अगर पति भी ऐसा करे तो उसे बलात्कार मानना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों में पहले से यह सजा के लायक जुर्म है, लेकिन हिंदुस्तान में इस कानून में पति को यह खास छूट दी गई है कि वह पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसे जबरदस्ती देह संबंध बनाकर भी किसी भी सजा से बच सकता है और इसे बलात्कार नहीं गिना जाता। जब कानून में पति को ऐसी छूट दी गई है तो उसका मतलब है कि शादीशुदा महिला के बुनियादी अधिकारों को भी कानून निर्माताओं ने अनदेखा किया है। अदालत में अभी इस पर बहस चल ही रही है, और यह आसान इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान में जगह-जगह हाईकोर्ट में यह देखने में आता है कि कई जजों का नजरिया पुरुषवादी रहता है, और तो और कई महिला जजों का नजरिया भी महिलाओं के हक को कुचलने की हद तक जाकर पुरुषवादी दिखता है। शादीशुदा जिंदगी में पति जो चाहे कर ले, उसे बलात्कार न गिनना बहुत से लोगों को हिंदुस्तान में स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई पत्नी शादी के बाद अपने पति की सेक्स गुलाम नहीं हो जाती कि उससे जब चाहे तब सेक्स किया जाए, जबरदस्ती करना पड़े तो जबरदस्ती किया जाए, और वह बलात्कार की सजा भी ना पाए।

यह सिलसिला कोई अनोखा नहीं है। हिंदुस्तान में महिला के हक को लेकर कानून बनाने वाले लोगों, और कानून की व्याख्या करके अदालत में फैसले देने वाले लोगों की सोच पुरुषप्रधान बनी हुई है। कानून बनाने वालों ने अभी कुछ समय पहले तक मुस्लिम महिला को तीन तलाक की तकलीफ बर्दाश्त करने के लायक बनाया था, और देश के बहुत से राजनीतिक दलों ने एक अल्पसंख्यक तबके के तुष्टिकरण के लिए तीन तलाक के कानून को खत्म करने का विरोध जारी रखा हुआ था। मुस्लिम समाज को हक देने की बात मानो सिर्फ मुस्लिम मर्दों को हक देने तक सीमित रह गई थी और मुस्लिम औरत का तो कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। आज जिस तरह केंद्र में मोदी सरकार अपनी विकराल संसदीय ताकत से कई तरह के कानून बना रही है, कई तरह के कानून खारिज कर रही है, ठीक उसी तरह एक अभूतपूर्व संसदीय बाहुबल से प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने एक मुस्लिम महिला शाहबानो को हक देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून बदल दिया था। उसी वक्त लोकतंत्र के हिमायती लोगों को यह लगा था कि किसी के हाथों इतना बड़ा संसदीय बाहुबल नहीं होना चाहिए कि वह एक अकेली मुस्लिम महिला को कुचलने के लिए खड़ा हो जाए, और उसे कोई झिझक ना हो। लेकिन शाहबानो का वह अकेला मामला ही नहीं, और भी बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें महिला के अधिकार कुचले जाते हैं और सिर्फ मुस्लिम महिला के नहीं सभी महिलाओं के। आज भी हिंदू समाज में बंटवारे के वक्त आमतौर पर लड़कियों को कोई हक नहीं दिया जाता और यह मान लिया जाता है कि उनकी शादी के वक्त किया गया खर्च और उन्हें दहेज में दिया गया सामान ही उनका हक था। इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ती जा रही है और कानून भी लड़कियों के हक को मान्यता देता है, लेकिन समाज में अभी तक इसके लिए लड़ाई चल रही है।

हम फिर लौटकर शादीशुदा जिंदगी में जबरिया सेक्स पर लौटें तो हिंदुस्तानी अदालत को एक प्रगतिशील नजरिए से सोचना चाहिए और दकियानूसी अंदाज छोडऩा चाहिए। भारतीय महिला को लिखित कानून में बराबरी के अधिकार दिए बिना समाज में उसे बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिल सकेगा। बलात्कार के कानून में एक खास रियायत जोडक़र हिंदुस्तानी मर्दों को अपनी बीवी से बलात्कार की जो छूट दी गई है, वह पूरी तरह अमानवीय है और लोकतांत्रिक असमानता के खिलाफ भी है। आज अदालत के जजों सहित कानून बनाने वाले सांसदों तक सबकी फिक्र यही है कि अगर महिला को ऐसे अधिकार मिल जाएंगे तो परिवार का ढांचा टूट जाएगा। लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं है कि परिवार का ढांचा टूटने की यह बात तो पत्नी पर बलात्कार के साथ ही हो जानी चाहिए। जिसे परिवार का ढांचा बचाए रखने की फिक्र है, उसे पत्नी से बलात्कार से बचना चाहिए। अगर पत्नी बलात्कार को भी बर्दाश्त करते हुए परिवार के ढांचे को बचाने के लिए जिम्मेदार समझी जाती है तो फिर उसे आम नागरिक से अधिक महान कोई दर्जा दिया जाना चाहिए कि वह बलात्कार झेलकर भी परिवार को बचा रही है। यह सिलसिला पूरी तरह खत्म होना चाहिए और एक सामान्य समझ अदालत के जानकार लोगों की है, जब तक कोई बड़ा जन आंदोलन किसी मुद्दे के पक्ष में खड़ा नहीं होता है, तब तक बड़ी अदालतों के जज भी उस पर कोई गौर नहीं करते, और वह भी अपनी परंपरागत पुरुषप्रधान सोच पर ही चलते रहते हैं। महिला के हक के लिए अदालतों के सामने बड़े प्रदर्शन की जरूरत है, और यह बोझ सिर्फ महिलाओं पर नहीं रहना चाहिए, यह हर उस इंसान पर रहना चाहिए जिसे किसी महिला ने जन्म दिया है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

वैसे तो हिंदुस्तान में फसल बीमा हो या स्वास्थ्य बीमा, किसी भी तरह के बीमे के काम में दुनिया भर का फर्जीवाड़ा चलते ही रहता है, और कहीं बीमा कंपनियां भुगतान करने की नीयत नहीं रखतीं, तो कहीं लोग फर्जी बीमा दावा करने के चक्कर में रहते हैं। इन दोनों ही किस्म के नुकसानों के चलते हुए एक तो बीमे का कारोबार बदनाम होता है और दूसरा जिनका जायज हक बनता है उनके दावे भी शक-शुबहे में मरे जाते हैं। लेकिन इसके बीच भी आज राष्ट्रीय स्तर पर, और अलग-अलग प्रदेशों में भी, फसल बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों खूब प्रचलन में हैं, और स्वास्थ्य बीमा के लिए तो सरकार बीमा कंपनियों को बड़ा भुगतान भी करती हैं, और उन्हीं की वजह से गरीबों को इलाज मिल पा रहा है। यह एक अलग बात है कि सरकार और बीमा कंपनियों के बीच किसी खेल के चलते हुए सरकारी भुगतान अधिक रहता है या कम रहता है, कम से कम गरीब को इलाज मिल जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अभी एक नई योजना की घोषणा की है।

इस विभाग के मंत्री नितिन गडकरी हमेशा से ही बहुत ही मौलिक और अनोखी सूझबूझ के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री के वक्त से लेकर केंद्र के सडक़ परिवहन मंत्री तक उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, अच्छा काम किया, और कई तरह की नई योजनाएं लागू की। उनके मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों से बोली मंगवाई है कि देश के चार प्रमुख हाईवे पर कोई एक्सीडेंट होने पर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उनका इलाज करवाने का इंतजाम बीमा कंपनियां करें। योजना की जानकारी यह है चार प्रमुख सडक़ों पर घायल होने पर बीमा कंपनी की एंबुलेंस तुरंत आसपास के अस्पतालों तक पहुंचाएगी और वहां अगले 48 घंटे तक इलाज का जिम्मा बीमा कंपनी का रहेगा, और इसके लिए 30 हजार रुपये तक के इलाज का भुगतान कंपनी करेगी। हाईवे के आसपास के अस्पतालों से बीमा कंपनियां ही एग्रीमेंट करेंगी। यह समाचार बताता है कि 2013 में मंत्रालय ने गुडग़ांव जयपुर हाईवे पर ऐसे कैशलैस ट्रीटमेंट का इंतजाम किया था जिसमें सौ फीसदी घायलों को आधे घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाया गया था, और इनमें से 50 फीसदी लोग आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े थे और 80 फीसदी लोगों को अपनी तरफ से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा था।

नितिन गडकरी शायद अकेले मंत्री हैं जो कि मोदी सरकार में पूरे 7 बरस से एक ही विभाग के मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने हाईवे को रिकॉर्ड रफ्तार से बनाने का काम भी किया, और फास्ट टैग जैसी कई और योजनाएं भी लागू कीं जिनसे सडक़ों पर रफ्तार बढ़ी है। वे शुरू से ही पहले तो टोल टैक्स के हिमायती रहे कि अगर सडक़ें अच्छी चाहिए तो लोग उनके लिए भुगतान करें, और उसके बाद उन्होंने टोल कलेक्शन के लिए फास्ट टैग जैसी योजना बनाई। ऐसी योजनाएं दुनिया के दूसरे देशों में पहले से चल रही हैं लेकिन हिंदुस्तान में आमतौर पर सरकारें कोई नई बात लागू करने में कतराती हैं, और ऐसे में ही नितिन गडकरी जैसे मंत्री एकदम से अलग दिखते हैं। अब हाईवे की ही बात चल रही है तो कुछ और चीजों पर भी केंद्र और राज्य सरकारों को सोचना चाहिए। अभी हाईवे पर गाडिय़ों की रफ्तार बहुत बढ़ गई है क्योंकि देसी-विदेशी कारें अंधाधुंध रफ्तार वाली आ रही हैं, और सडक़ें भी बेहतर हो गई हैं। लेकिन नशा करके गाड़ी चलाने पर रोका का कोई इंतजाम अभी तक हो नहीं पाया है। ऐसे में अगर देश के टोल नाकों पर गाडिय़ों की अचानक जांच का इंतजाम हो, और अचानक किसी गाड़ी के ड्राइवर की हालत की जांच हो, तो भी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। लोगों को जब लगेगा कि किसी जांच में वे फंस सकते हैं, और नशे की हालत में मिलने पर कुछ महीनों के लिए उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, तो नशे में गाड़ी चलाना कम होगा। एक्सीडेंट में घायल लोगों के इलाज का बीमा तो ठीक है लेकिन एक्सीडेंट ही घटाए जा सकें और घायल घटाए जा सके तो इससे भी अच्छी बात होगी। इलाज का बीमा अपनी जगह बना रहे, लेकिन हादसों को कम करने के लिए कई तरह की जांच की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि गाडिय़ां तेज रफ्तार होती जा रही हैं तो लोग सीट बेल्ट लगाकर ही चलें, यह इंतजाम भी बड़ी आसानी से हो सकता है क्योंकि टोल नाकों के कैमरे गाडिय़ों की फोटो तो खींचते ही हैं और उसी में अगर दिखे कि लोग बिना सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, तो उनका जुर्माना भी साथ-साथ उसी फास्ट टैग से कट सकता है। अमेरिका जैसे देश में लंबे समय से ऐसा ही इंतजाम चलता है कि वहां चौराहों पर लगे हुए कैमरे गाडिय़ों की तस्वीरें लेते रहते हैं और कोई भी गलती होने पर जुर्माने की रकम गाड़ी नंबर के साथ जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड से कट जाती है, और अक्सर ही कुछ सेकंड के भीतर ही लोगों के मोबाइल पर यह जानकारी आ जाती है कि किस चौराहे पर किस ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए उनके खाते से कितनी रकम काटी गई है। आज जब टोल नाके पर कैमरे लगे हुए हैं, तो बड़ी आसानी से ऐसे जुर्माना को जोड़ा जाना चाहिए।

नितिन गडकरी ने अभी दो-तीन दिन पहले ही एक और अच्छा काम किया है कि उन्होंने वाहन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि 8 सीटर गाडिय़ों में कम से कम 6 एयरबैग लगाए जाएं ताकि किसी दुर्घटना में मौत या जख्म का खतरा कम किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि कम दाम वाले मॉडलों में भी इस बात को अनिवार्य किया जाए। यह बात बहुत समझदारी की इसलिए है कि सुरक्षा को आराम से जोडक़र देखना गलत है कि वह सिर्फ महंगी गाडिय़ों में ही हासिल रहे। एयर बैग और सीट बेल्ट जैसी सुरक्षा सबसे सस्ती गाड़ी की भी बुनियादी जरूरत बनाना चाहिए, और 8 सीटर गाडिय़ों के बजाय केंद्र सरकार को हर किस्म की गाडिय़ों में सीट बेल्ट और एयर बैग लगाने चाहिए ताकि जिंदगी का नुकसान घट सके। आने वाले वक्त में बैटरी से चलने वाली गाडिय़ों की लोकप्रियता बढऩे का दावा नितिन गडकरी ने कई बार किया है।

देश में एक ऐसा हाईवे का ढांचा भी तैयार करना चाहिए जहां पर जगह-जगह बैटरी चार्जिंग का इंतजाम हो, और उतने वक्त तक लोग खा सकें, आराम कर सकें, या कंप्यूटर-इंटरनेट पर काम कर सकें। यह भी इंतजाम करने की कोशिश करनी चाहिए कि गाडिय़ों की बैटरी किस तरह तुरंत बदली जा सके ताकि लोग चार्जिंग खत्म हो रही बैटरियों को छोड़ सकें और पूरी चार्ज बैटरी लेकर आगे बढ़ सके। आने वाले वक्त में सडक़ों पर गाडिय़ों को लेकर, आवाजाही की हिफाजत को लेकर, और सडक़ किनारे की सहूलियतों को लेकर बहुत किस्म की दूसरी योजनाओं की जरूरत है, और एक कल्पनाशील मंत्री के रहने से यह काम बड़ा मुश्किल भी नहीं है। यह देश अब बैटरी की गाडिय़ों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और इसके लिए जरूरी ढांचा शहरों के भीतर भी जरूरी है, और हाईवे पर भी। फिलहाल नितिन गडकरी को चाहिए कि वे देश भर के लोगों से देश के सडक़ परिवहन को सुधारने के लिए तरह-तरह की सलाह आमंत्रित करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में रह कर आए हैं, और जिन्होंने हिंदुस्तान से बेहतर इंतजाम देखे हुए हैं, ऐसे लोग आज सलाह भेजते हैं तो उसे सरकार को सोचने का सामान भी मिलता है। वैसे नितिन गडकरी कुछ चुनिंदा हाइवे पर तो दुर्घटना-इलाज बीमा लागू करने जा रहे हैं, उस पर राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर सोच सकती हैं।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े सरकारी भ्रष्टाचार की खबर दो दिनों के भीतर ही प्रदेश की एक सबसे बड़ी साजिश में तब्दील हो गई। सरकार में भ्रष्टाचार की बात पर लोगों को हैरानी नहीं हुई रहती अगर स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्री के स्तर पर 366 करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की डायरी की बात सामने न आई होती। यह रकम इतनी बड़ी थी कि आसानी से इस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ और मुख्यमंत्री ने जब इस पर कड़ी कार्यवाही करने की बात की तो राजधानी की पुलिस ने दो दिनों में ही इस साजिश का खुलासा किया, और शिक्षा विभाग के एक रिटायर्ड अफसर सहित कांग्रेस पार्टी के एक पहले से विवादास्पद चले आ रहे नेता को भी गिरफ्तार किया है। मामला यह है कि यह रिटायर्ड अफसर सरकार में संविदा नौकरी चाहता था जिसके न मिलने पर उसने और लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और ऐसी फर्जी डायरी गढ़ी जिसमें तबादलों को लेकर लंबे-चौड़े लेनदेन का हिसाब-किताब बनाया गया। पिछले 3 सालों की ट्रांसफर लिस्ट के नाम देखकर उसके आगे लेन-देन की रकम डाली गई और फिर इस गढ़े हुए दस्तावेज को पुलिस को भी भेजा गया और मीडिया को भी। कुछ लोगों ने इसकी जांच करके इसे अविश्वसनीय माना, और किसी ने इस पर भरोसा करके इसे छाप भी दिया। नतीजा यह निकला कि सरकार की बदनामी शुरू हो उसके पहले ही इस अविश्वसनीय दिखते भ्रष्टाचार के पीछे की साजिश पकड़ा गई कि सरकार को बदनाम करने के लिए लेन-देन दिखने के लिए इतने कागजात गढ़े गए थे। अब यह पूरा मामला तो अदालत में साबित होने के बाद ही पुख्ता लगेगा, लेकिन लोगों की इस कल्पनाशीलता की दाद देनी होगी कि सरकार को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश है रची गई, इतने सुबूत गढ़े गए, और चाहे दो दिन के लिए सही, एक हंगामा तो खड़ा कर ही दिया गया. छत्तीसगढ़ सरकार पर जितने बड़े भ्रष्टाचार की यह तोहमत लगाई गई थी, अगर आनन-फानन इस साजिश का खुलासा नहीं हुआ रहता, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगुआ बनाए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी परेशानी का सबब बनता, हालाँकि साजिश में भी तोहमत स्कूल शिक्षा मंत्री पर ही लगाई गई थी।

कांग्रेस के लिए अधिक परेशानी की बात यह भी है कि जब यह साजिश उजागर हुई है तो उसमें रिटायर्ड अफसर के अलावा कांग्रेस पार्टी का ही एक विवादास्पद तथाकथित नेता गिरफ्तार हुआ है। अगर इसके पीछे किसी और पार्टी का कोई नेता रहता तो उसका बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब निकल सकता था। लेकिन अब तो कांग्रेस की ही भागीदारी होने से विपक्ष किसी तोहमत से बचे रहेगा, और यह बात भी है कि विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा निकल गया है। पुलिस ने जिस दमखम से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस पूरी साजिश को उजागर किया है उसे ऐसा लगता तो नहीं है कि पुलिस के हाथ कोई कमजोर सुबूत लगे हैं। अब सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि इतनी लंबी चौड़ी साजिश तैयार करने का किसी का हौसला कैसे हो सकता है? और कांग्रेस पार्टी के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले छोटे-मोटे नेता किस तरह सीधे मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी साजिश गढ़ सकते हैं? राज्य में सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इन दोनों को गंभीरता से सोचना चाहिए और राज्य में इस तरह की साजिशों का हौसला पस्त करना चाहिए। बीच-बीच में सरकार से या सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी हुई कई किस्म की कहानियां सोशल मीडिया या मीडिया में आती हैं, कुछेक के साथ कोई ऑडियो क्लिप भी अभी पिछले दिनों आई हैं। सत्ता के इन दोनों पक्षों को अपने लोगों पर लगने वाले ऐसे आरोपों पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए ताकि वे आगे किसी दूसरी बदनामी से बचें। यह भी सोचने की जरूरत है कि स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसा क्या है जहां पर संविदा नियुक्ति पाने के लिए एक रिटायर्ड अफसर इतने परले दर्जे की साजिश करता है और पूरी सरकार को इस हद तक बदनाम करने का हौसला दिखाता है. यह एक मामला तो पुलिस के मुताबिक फर्जी और गढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार के अलग-अलग बहुत से महकमों की कमजोरियां हैं जिनको प्रदेश में बहुत से लोग दूहते रहते हैं, उस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले इस बड़ी साजिश का भंडाफोड़ होने से सरकार को एक राहत ही मिली होगी।

अमेरिकी संसद ने अभी एक 14 बरस के ब्लैक लडक़े और उसकी मां को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कांग्रेसनल मेडल देने की घोषणा की है। इस लडक़े की मौत 67 साल पहले एक हत्या का शिकार होकर हुई थी, और उसकी साहसी आंदोलनकारी मां की मौत अभी 2003 में हुई। इस काले लडक़े की जिस तरह से नस्लवादी हत्या हुई थी और उसके पीछे जिस तरह से गोरे लोग थे, उसे देखते हुए अमेरिका के अश्वेत या काले समुदाय में एक बड़ा नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था। अपने बेटे की हत्या के बाद इस साहसी मां ने उसके तहस-नहस किए हुए शव को ताबूत में बंद नहीं करने दिया था ताकि पूरी दुनिया उसके बदन के बदहाल को देख ले। इस लडक़े की लाश की तस्वीरें चारों तरफ फैलीं, और उसने अमेरिका में अश्वेतों के नागरिक अधिकारों के आंदोलन को एक मजबूती दी। अश्वेत समुदाय के इसी आंदोलन में ऐतिहासिक योगदान के लिए आज इस लडक़े और उसकी मां को अमेरिकी संसद ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है।

इस मामले को अमेरिका के बाहर भी समझने की जरूरत है कि किस तरह कोई एक अकेली घटना पूरे देश की चेतना को हिलाकर रख सकती है, अगर वहां पर बसे हुए नागरिकों में चेतनासंपन्न लोग रहते हैं। और अगर लोग संघर्ष करने को तैयार हैं तो कोई एक मामूली सी लगती हुई घटना भी किस तरह इतिहास को बदलने वाला आंदोलन खड़ा कर सकती है। हम इसकी ठीक-ठीक मिसाल तो हिंदुस्तान में नहीं याद कर पा रहे हैं, लेकिन इस किस्म की छोटी सी एक घटना दिल्ली में दो बच्चों संजय और गीता चोपड़ा भाई-बहनों को लेकर लंबे समय पहले हुई थी जब रंगा-बिल्ला नाम के 2 गुंडों ने इन्हें पकड़ा था और संजय की हत्या कर दी थी और गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार करके उसे भी मार डाला था। संजय और गीता चोपड़ा के नाम से कोई सम्मान भी शुरू किया गया था और हिंदुस्तान में रंगा-बिल्ला शब्द उसी दिन से एक बहुत बड़ी गाली की तरह बन गए थे, और शायद ही उसके बाद किसी मां बाप ने अपने घर में किसी बच्चे को भी ऐसे घरेलू नाम से बुलाया होगा। इसके बाद अभी पिछले दशक में दिल्ली में ही निर्भया कांड हुआ, जिसमें एक सामूहिक बलात्कार और भयानक हिंसा, हत्या की शिकार एक युवती को लेकर पूरे देश की चेतना इस तरह हिल गई कि निर्भया बलात्कार की शिकार लडक़ी के नाम का एक प्रतीक बन गया और सरकार को निर्भया के नाम पर एक फंड शुरू करना पड़ा, जो कि किसी काम का नहीं रहा क्योंकि उसमें पैसा तो डाला गया लेकिन सैकड़ों करोड़ का खर्च सिर्फ इश्तहारों पर हुआ, किसी लडक़ी की सुरक्षा का कोई इंतजाम उस पैसे से नहीं हो पाया। फिर भी हम दिल्ली की इन दो घटनाओं को याद करते हुए यह भी याद करते हैं कि यह दोनों देश की राजधानी में संसद, केंद्र सरकार, और सर्वोच्च न्यायालय के शहर में होने वाली घटनाएं थीं जहां देश के सबसे अधिक अखबार और टीवी चैनल भी थे, और नतीजा यह था कि इन दोनों की खूब जमकर चर्चा हुई थी, और न सिर्फ सरकार की कार्रवाई बल्कि समाज की प्रतिक्रिया भी उसी अनुपात में हुई थी।

लेकिन हम छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाके को अगर देखें तो जहां राज्य बनने के बाद के इन 20 वर्षों में पुलिस और सुरक्षा बलों के किये दर्जनों बलात्कार के मामले पूरी तरह पुख्ता दर्ज हो चुके हैं, दर्जनों हत्याएं दर्ज हो चुकी हैं, आदिवासियों के गांव के गांव जलाना पूरी तरह से दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक किसी एक को भी इसकी कोई सजा नहीं हुई है। और तो और सजा से परे भी किसी जिम्मेदार पुलिस वाले को कोई विभागीय सजा भी नहीं हुई है। नतीजा यह है कि देश का एक सबसे सरल, सीधा, और अहिंसक समुदाय आज एक तरफ नक्सल धमाकों का शिकार है, और दूसरी तरफ पुलिस और दूसरे सुरक्षाबलों की बंदूक की नोक पर होने वाले बलात्कार और हत्या का शिकार है। लेकिन बारी-बारी से कांग्रेस, भाजपा, और कांग्रेस सरकारें इस राज्य में आ गईं, लेकिन ऐसी अनगिनत हिंसक हत्याओं और बलात्कारों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जो बातें सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने अच्छी तरह दर्ज हो चुकी हैं, उन पर भी कोई कार्यवाही यहां नहीं हुई है। ऐसे में लगता है कि क्या हिंदुस्तान में आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, या अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले जुल्म से ऐसी कोई चेतना खड़ी हो सकती है जो एक आंदोलन शुरू कर सके और जो आगे चलकर देश की संसद किसी सम्मान के लायक पा सके?

ऐसे ही मौके पर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश याद आते हैं जहां पर शहरी समाज मूल निवासियों के बच्चों को जंगलों से लाकर शहरी परिवारों में और ईसाई हॉस्टलों में उन्हें सभ्य बनाने के नाम पर रखता था और बाद में जब खुद शहरी समाज सचमुच कुछ सभ्य हुआ तो उसने यह पाया कि उसने बच्चों की यह पीढिय़ां वहां के आदिवासियों से चुरा ली थीं, और उसके बाद उन आदिवासियों को संसद में आमंत्रित करके पूरी संसद ने खड़े होकर उनसे माफी मांगी। इस सिलसिले को समझने की जरूरत है कि किस तरह युद्ध की हिंसा को लेकर युद्ध के बाद की ज़्यादतियों को लेकर दुनिया के इतिहास में कोई एक देश दूसरे देशों से भी माफी मांगता है। हिंदुस्तान में 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने उसके प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली है, लेकिन इसी देश के इतिहास के वैसे ही बड़े-बड़े कत्लेआम अभी तक दर्ज हैं, और उन पर फख़़्र करने वाले लोग घूम रहे हैं, किसी माफी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हिंदुस्तान जिस किसी सदी में जाकर सभ्य हो सकेगा, उसके सामने यह तमाम और सुविधाजनक सवाल खड़े रहेंगे कि उसने कौन-कौन सी जातियों को अपने सामने बुरी तरह ख़त्म होते हुए देखा और उनका विरोध नहीं किया। हो सकता है कुछ सौ बरस बाद जाकर उत्तर पूर्वी लोगों से हिंदू संगठन इस बात के लिए माफी माँगें कि उनकी बच्चियों को लाकर हिंदू बहुतायत वाले प्रदेशों में शबरी आश्रम के नाम पर हिंदू संस्कृति में ढाला गया और उन्हें उत्तर-पूर्व के अपने आदिवासी मां-बाप से, उनकी संस्कृति और जमीन से दूर कर दिया गया। इसी तरह इस हिंदुस्तान में इन दिनों किसी नस्ल को मिटा देने की एक खुली चेतावनी दी जा रही है एक धमकी दी जा रही है, और लोगों का आव्हान किया जा रहा है कि 20 करोड़ आबादी वाली एक नस्ल को मिटा दिया जाए। नफरतजीवी ऐसे हिंसक लोगों को तो कभी माफी मांगना सूझ नहीं सकता, लेकिन ऐसे तत्वों के बीच जो लोग देश-प्रदेश की सत्ता पर हैं, और जिनके मुंह भी नहीं खुलते हैं, उनकी आने वाली पीढिय़ों को अगर किसी दिन यह देश सभ्य हो जाएगा, तो उस दिन माफी जरूर माननी पड़ेगी कि उनके पुरखे उस दिन देश-प्रदेश का राज्य चला रहे थे, लेकिन जनसंहार के ऐसे खुले आव्हान के बावजूद चुप रहे, इसलिए आज उनके वंशज होने की हैसियत से लोग माफी मांग रहे हैं। आज जिस तरह हिटलर की ज़्यादतियों और जुल्मों को लेकर पूरा का पूरा जर्मनी शर्मिंदा रहता है, और तरह-तरह से सिर झुकाए रहता है, उसे देखना चाहिए। अमेरिका के इस ताजा संसदीय सम्मान को लेकर यह तमाम बातें मन में उठ रही हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा सभ्य देश है, या कौन सा ऐसा सभ्य समाज है जो अपने ऐतिहासिक जुर्मों को लेकर माफी नहीं मांगता है? लेकिन हिंदुस्तान बाकी सभी देशों से बहुत अलग है यहां तो अब गांधी का कत्ल करने के लिए गोडसे का गौरवगान जोर-शोर से चल रहा है जो कि बढ़ावा भी पा रहा है, और आज की हिंदू संस्कृति भी कहला रहा है। इसलिए हमें लग रहा है कि शायद इस मुल्क को सभ्य होने में कई सदियां लगेंगी।

-सुनील कुमार