विचार/लेख

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

कर्नाटक के उच्च न्यायालय में हिजाब के मुद्दे पर अभी बहस जारी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) ने भारत के खिलाफ अपना बयान जारी कर दिया है। उसने पहले धारा 370 हटाने के विरोध में भी बयान जारी किया था। पाकिस्तान के मुल्ला-मौलवी और नेता भी एकतरफा बयान जारी करने में एक-दूसरे से आगे निकल रहे हैं। कर्नाटक की अदालत में हिजाब का पक्ष रखने वाले वकील हिंदू हैं और वे जो तर्क दे रहे हैं, वे ऐसे हैं, जिन पर खुले दिमाग से विचार किया जाना चाहिए।

उनका तर्क यह है कि जब हिंदू औरत के सिंदूर, बिंदी और चूडिय़ों, सिखों की दाढ़ी-मूंछ और पगड़ी तथा ईसाइयों के क्रास पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो मुस्लिम महिलाओं के बुर्के और हिजाब पर प्रतिबंध की क्या तुक है? क्या ऐसा करना पूर्णत: सांप्रदायिक कदम नहीं है? क्या यह इस्लाम और मुसलमानों पर सीधा आक्रमण नहीं है? हिजाब के बहाने यह मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने का कुप्रयास नहीं है? ये तर्क बहुत वाजिब दिखाई पड़ते हैं लेकिन अभी कर्नाटक में हिजाब के सवाल ने जैसा सांप्रदायिक और राजनीतिक रुप धारण कर लिया है, यदि हम उससे जऱा अलग हटकर सोचें तो यह मूलत: नर-नारी समता का सवाल है! यदि हिजाब धार्मिक चिन्ह है तो इसे औरतों के साथ-साथ मर्द भी क्यों नहीं पहनते?

आजकल औरत और मर्द- सभी मुखपट्टी (मास्क) पहनते हैं, वैसे ही वे हिजाब भी पहन सकते हैं। सिर्फ औरतें ही क्यों हिजाब पहनें? उनका गुनाह क्या है? और फिर मुस्लिम औरतों को ही यह सजा क्यों है ? हिंदू और ईसाई औरतें भी इसे क्यों नहीं पहनें? हिजाब, बुर्का, घूंघट, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, भगवान दुपट्टा आदि इनमें से किसी भी चीज को पहनने का आदेश किसी ईश्वर, अल्लाह या अहुरमज्द का नहीं है। ये सब परंपराएं मुनष्यों की बनाई हुई हैं और ये देश-काल के मुताबिक चलती हैं। हिजाब और बुर्के का औचित्य डेढ़ हजार साल पुराने अरब देश में बिल्कुल ठीक था लेकिन आज की दुनिया में इसका कोई महत्व नहीं रह गया है।

यदि हिजाब और बुर्का इस्लाम का अनिवार्य अंग है तो क्या बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ, शेख हसीना, काबुल की शहजादियां मुसलमान नहीं हैं? मैंने तो उन्हें कभी भी अपना चेहरा छिपाते हुए नहीं देखा! शरीर के गुप्तांग औरत और मर्द सभी ढकें, यह तो जरुरी है लेकिन चेहरे को छिपाए रखने की पीछे तर्क क्या है? चेहरा तो आपकी पहचान है। चेहरा तो वो ही छिपाता फिरता है, जो चोर, डाकू, तस्कर या अपराधी हो। किसी तिलक, बिंदी, चोटी, जनेऊ, दाढ़ी-मूंछ, पगड़ी, दुपट्टा, तुर्की टोपी, शेरवानी, सलवार-कमीज, गतरा (अरब), चोंगा (ईसाई), किप्पा (यहूदी टोपी) आप पहनना चाहें तो जरुर पहनें।

आप अपनी मजहबी या सांप्रदायिक या जातीय पहचान का दिखावा करना चाहते हैं तो जरुर करें। लेकिन कोई भी औरत या मर्द अपना मुंह क्यों छिपाए? मुखपट्टी तो जैन मुनि भी लगाते हैं लेकिन उसका उद्देश्य अपना मुंह या पहचान छिपाना नहीं है बल्कि उनकी गर्म सांस से कोई जीव-हिंसा न हो जाए, उनका यह उद्देश्य रहता है। औरतों पर हिजाब, नकाब और बुर्का लादना तो उनकी हैसियत को नीचे गिराना है।

मुस्लिम कन्याओ को छात्र-काल से ही हीनता-ग्रंथि से ग्रस्त कर देना कहां तक ठीक है? मुस्लिम कन्याओं का मनोबल भी उतना ही ऊंचा रहना चाहिए, जितना देश की अन्य लड़कियों का रहता है। क्या वे भी भारत माता की प्रिय बेटियां नहीं हैं (नया इंडिया की अनुमति से)

-चैतन्य नागर

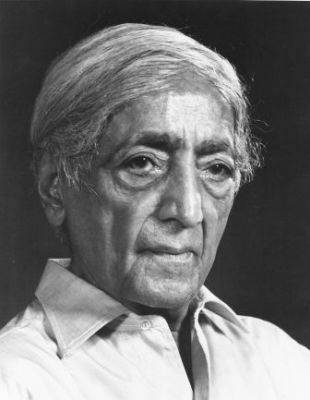

1929 का साल थियोसोफिकल सोसाइटी के इतिहास में हमेशा याद किया जायेगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने समूची दुनिया के सामने ऐलान किया कि वह आर्डर ऑफ़ द स्टार को भंग कर रहे हैं। संगठन का धन और सैकड़ों एकड़ की संपत्ति उन्होंने वापस कर दी और एक वक्तव्य दिया जिसे धर्म के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी वक्तव्य कहा जा सकता है। इसका एक ख़ास पहलू यह भी है कि कृष्णमूर्ति ने जब यह वक्तव्य दिया तब उन्हें एक मसीहा, एक जगद्गुरु और एक अवतार माना जा चुका था। दुनिया में लाखों की संख्या में लोग इसकी प्रतीक्षा में थे कि कृष्णमूर्ति उन्हें जल्दी ही जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से फिर से परिचित कराएँगे, जैसा कि हज़ारों साल पहले बुद्ध और क्राइस्ट ने किया था। संगठन को भंग करते समय उन्होंने जो बयान दिया उसका सक्षिप्त रूप यह है :

"मेरा मानना है कि सत्य एक पथविहीन भूमि है। किसी धर्म या सम्प्रदाय के माध्यम से आप इस तक नहीं पहुँच सकते। सत्य को आप संगठित नहीं कर सकते और इसलिए लोगों के नेतृत्व के लिए और उन्हें जबरदस्ती किसी मार्ग पर चलाने के लिए कोई संगठन नहीं बनाया जाना चाहिए। मत पूरी तरह एक व्यक्तिगत मामला है, और आपको इसे कभी भी संगठित नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप इसे संगठित करते हैं वह एक मृत चीज़ बन जाता है, वह एक संप्रदाय, एक धर्म बन जाता है। दुनिया में सभी यही करने की कोशिश में लगे हैं। ..…यदि इस उद्देश्य से कोई संगठन बनता भी है, तो वह एक वैशाखी बन जाता है, एक कमज़ोरी, एक बंधन और व्यक्ति को पंगु बना देता है, उसे आगे बढ़ने से, अपने अनूठेपन को जीने से रोकता है।….संगठन आपको मुक्त नहीं कर सकते। बाहर से कोई व्यक्ति आपको मुक्ति नहीं दे सकता, न ही संगठित पूजा पाठ, न ही किसी महान कार्य के लिए कोई बलिदान आपको मुक्त कर सकता है। आप टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं पत्र लिखने के लिए, पर वेदी पर रख कर उसकी पूजा नहीं करते। जब संगठन आपकी मुख्य चिंता बन जाते हैं, तो आप ऐसा ही करते हैं। …आप दूसरे संगठन बना सकते हैं और किसी से कुछ अपेक्षाएं रख सकते हैं। मेरा इससे कोई मतलब नहीं। मैं नए पिंजरे बनाना नहीं चाहता, न ही पिंजरों को नए ढंग से सजाना चाहता हूँ। मेरी तो एक ही फिक्र है: इंसान को परम रूप से, बगैर किसी शर्त सभी पिंजरों से मुक्त कर देना।"

कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के किसी भी केंद्र या स्कूल में आज का दिन ख़ास तौर पर नहीं मनाया जाता। न ही उनकी किसी तस्वीर पर माला चढ़ाई जाती है, न ही लोग उनकी याद में मातम मानते हैं, न ही किसी व्याख्यान का आयोजन होता है। हर दिन की तरह यह दिन भी होता है—साधारण भी, असाधारण भी। १९२३ से लेकर करीब साथ वर्षों तक, १७ फ़रवरी १९८६ में अपनी मृत्यु तक कृष्णमूर्ति पूरी दुनिया में घूम घूम कर जन सभाएं करते रहे, छोटे बड़े समूह में लोगों से बातें करते रहे। ईश्वर या भगवान जैसे शब्दों से हमेशा परहेज किया। किसी धर्म ग्रन्थ की पवित्रता को मानने से इंकार किया। नोबेल विजेता ऑल्डस हक्सले ने कृष्णमूर्ति की किताब 'फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम' की भूमिका में कहा कि कृष्णमूर्ति को सुनना बुद्ध को सुनने के सामान है। उन्होंने मृत्यु के बाद जीवन, आत्मा और इस तरह की अस्पष्ट बातों पर कभी कुछ नहीं कहा, और बुद्ध की तरह अपने आतंरिक कलह, दुःख और समाज में उसकी अभिव्यक्ति को समझने और ख़त्म करने के बारे में ही बोलते रहे। कुछ लोग उन्हें रेशनलिस्ट मानते हैं; कम्युनिस्ट उन्हें अधार्मिक रहस्यवादी कहते हैं। पर सच्चाई यह है कि कृष्णमूर्ति के दर्शन और चिंतन को किसी श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। किसी भी मत या वाद को वह विभाजन का कारण मानते थे। समाज सुधार को वह एक सतही चीज़ मानते थे और मौलिक परिवर्तन पर ज़ोर देते थे। उनका मानना था कि वैश्विक संकट की जड़ें वास्तव में मानव चेतना में हैं, और बदलाव वहीँ होना चाहिए। बाहरी अव्यवस्था एक अपरीक्षित, अव्यवस्थित चेतना की ही अभिव्यक्ति है और वाह्य भले ही कितना ही व्यवस्थित क्यों न कर दिया जाए, यदि आतंरिक पर ध्यान न दिया जाये, तो वह वाह्य को नष्ट कर सकता है और अभी तक हुई सामाजिक, राजनैतिक क्रांतियों का यही हश्र हुआ है। इन आंदोलनों ने इंसान को बदलने के स्थान पर संस्थागत, व्यवस्थागत परिवर्तन को अपनी ऊर्जा दी, पर उसकी बेतरतीब, अव्यवस्थित चेतना को नहीं छुआ। कृष्णमूर्ति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की दिशा और गति वास्तव में चित्त की आड़ी-तिरछी रेखाएं ही तय करती हैं। इस चित्त की दशा को न समझ कर यदि कोई बाहरी परिवर्तन किया जाए, तो न सिर्फ वह सतही और अस्थायी होगा, बल्कि एक बहुत बड़े भ्रम को भी जन्म देगा। एक तरफ तो कृष्णमूर्ति भारतीय दार्शनिक परंपरा से कहीं जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्राच्य दर्शन हमेशा से व्यक्तिगत चेतना में परिवर्तन की बात करता आया है, पर दूसरी ओर कृष्णमूर्ति अलग से कई ऐसे बिंदु उठाते हैं, जो उन्हें हर तरह की परंपरा से अलग भी करते है, और किसी नयी परंपरा का निर्माण भी नहीं करते। हिन्दू धर्म की मुख्यधारा की परंपरा और बागी परंपरा—दोनों से छिटक कर वह दूर खड़े होते हैं और नए सिरे से जीवन और उसके बुनियादी सवालों पर संवाद करते प्रतीत होते हैं।

क्या कृष्णमूर्ति नास्तिक हैं? क्या वह मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक हैं ? क्या उन्होंने दर्शन, धर्म और मनोविज्ञान का एक मिला जुला मिश्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया? क्या कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं बौद्धिकता में इतनी डूबी हुई हैं, कि वह बुद्धिजीवियों के सामने एक नयी तरह की चुनौती प्रस्तुत करते हैं और आखिर में बुद्धि को भी नकार देते हैं ? ऐसे कई सवाल हैं जो कृष्णमूर्ति के बारे में लोग उठाते हैं। पर एक छोटे लेख में इन प्रश्नो के साथ ईमानदारी के साथ बात नही की जा सकती। यह ज़रूर कहा जा सकता है कि संगठित धर्मों का, गुरु शिष्य परंपरा का, धर्म ग्रंथों का इतना कठोर विरोध धर्म के इतिहास में किसी ने नहीं किया।

कुछ लोगों का मानना है कि कृष्णमूर्ति एक तरह से चरमपंथी या अब्सोल्युटिस्ट थे। वह अनर्किज़्म के अंतिम छोर पर खड़े प्रतीत होते हैं। इसलिए सतही समाज सुधार में उनका कोई भरोसा नहीं था। न ही वह किसी धार्मिक संगठन के थे, न ही राजनैतिक समूह के, न ही संप्रदाय के, न किसी देश के। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनसे जब कहा कि वह तो कम्युनिस्टों की भाषा बोलते हैं, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी में होना चाहिए, तो उन्होंने साफ़ कहा कि वह किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं बन सकते। उनका मानना था कि मत और वाद, संगठन और संप्रदाय विभाजन और युद्ध का कारण हैं। वह बार बार कहते रहे कि हम हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई नहीं बल्कि मानव हैं, शेष मानवता का हिस्सा हैं, एक दूसरे से बिलकुल भी अलग नहीं। उनका सवाल था: क्या हम इस धरती पर हलके से चलते फिरते रह सकते हैं, बगैर उसे नष्ट किये, खुद को और पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर?

कृष्णमूर्ति की बातें कुदरत के साथ कमज़ोर होते हमारे रिश्तों पर चिंता व्यक्त करती हैं। वह कहते हैं: जब कुदरत के साथ रिश्ता कमज़ोर हो जाये, तो हम क्रूर बन जाते हैं। उनकी शिक्षाएं मानव-निर्मित मतों और सिद्धांतों, राष्ट्रवादी भावनाओं से पर जाकर इंसान की ज़िन्दगी के बुनियादी सवालों पर संवाद करती हैं। सत्य के लिए इंसान की खोज को एक नयी दिशा भी देते हैं कृष्णमूर्ति। आधुनिक समाज के लिए पूरी तरह प्रासंगिक होने के अलावा उनकी बातें सीधे मानव चेतना को सीधे संबोधित करती हैं, हर देश, काल और परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति और समाज को। कृष्णमूर्ति ने कभी एक गुरु की तरह बात नहीं की। उन्होंने एक मित्र की तरह ही लोगों के साथ संवाद किया। पिछली सदी के कई महान भौतिकविदों, मनोवैज्ञानिकों और अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों से वह मिले और अपनी अंतर्दृष्टियां साझा कीं। ये अंतर्दृष्टियां किसी अध्ययन पर आधारित नहीं थीं। ये उनके प्रत्यक्ष अवलोकन और समझ पर आधारित अंतर्दृष्टियां थीं। इसलिए उनमे एक ख़ास किस्म की ताज़गी और नयापन है।

- अपूर्व गर्ग

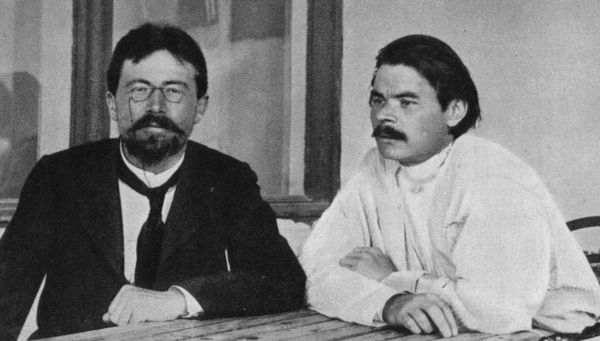

गोर्की ने लिखा है अन्तोन चेख़व के जनाजे वाली बात मैं भूल नहीं सकता. उस दिन मास्को के स्टेशन पर भारी भीड़ इकट्ठी हुई. लोगों ने आश्चर्य से देखा चेख़व के शव को भारी मिलिट्री ठाठ के साथ निकाला जा रहा है पर ये भारी भूल थी.

उस दिन जनरल केलर का जनाजा मंचूरिया से लाया गया था, जो ठीक उसी समय पहुंचा था. चेख़व के जनाजे के लिए तो माल ढोने वाली गाड़ी लायी गयी थी और कुछ ही लोग थे.

गोर्की बताते हैं वो भड़कीले कपड़े पहने दो वकीलों के पीछे चल रहे थे जो कुत्ते की होशियारी पर लेक्चर बघार रहे थे. एक महिला किसी बुड्ढे को विश्वास दिलाना चाहती थी कि मृतक एक योग्य लेखक था और ये सुनकर वृद्ध महाशय ने अविश्वासपूर्ण खाँसना शुरू कर दिया था ...सारा दृश्य साधारण और बाज़ारू लग रहा था.

चेख़व का जनाजा 15 जुलाई 1904 को निकला था तब रूस में रूसी जार निकोलस द्वितीय का शासन था.

वहीं जब गोर्की का जनाजा 18 जून 1936 को निकला था तब समाजवादी सोवियत संघ था और करीब 800,000 लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे. इनमें स्वयं स्टालिन और मोलोतोव भी शामिल थे.

समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था में बस इतना सा ही फर्क है !!

और ज़्यादा बेहतर समझना चाहते हैं तो कोरोना काल में दवा, इलाज और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ चुके हमारे देश के ही शीर्षस्थ साहित्यकारों को याद कर लीजिये और ठीक उसी पल याद करिये कैसे क्यूबा अपने डॉक्टर्स को दुनिया भर में भेज रहा था.

योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए केरल ऐसे ही केरल नहीं है. शैलजा टीचर जो कोरोना काल में हीरो बनी ऐसे ही नहीं बनी.

यूपी में तो साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षरों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था ...

दरअसल, जब साहित्यकारों के प्रतिरोध पर उन्हें गैंग करार देकर दुश्मन समझा जाए तो ऐसी व्यवस्था और

रूसी जार की व्यवस्था में कोई फ़र्क नहीं रहेगा और ये लोग सम्मान नहीं सिर्फ दमन ही करेंगे.

ये भी याद रहे...

1902 में चेखव को 'सम्मानित अकदमीशियन' की उपाधि मिली; लेकिन जब 1902 में रूसी जार निकोलस द्वितीय ने गोर्की को इसी प्रकार की उपाधि देने के फैसले को रद्द कर दिया तब चेखव ने विरोधस्वरुप अपना अवार्ड भी त्याग दिया था.

ये और बात है जार कितना भी दमनकारी था पर चेख़व को अवार्ड वापसी गैंग नहीं कहा था !

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

यूक्रेन का माहौल अभी तक कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहां क्या होनेवाला है, यह कोई भी निश्चित रुप से नहीं कह सकता। रूसी नेता व्लादिमीर पूतिन ने यह घोषणा तो कर दी है कि वे अपनी कुछ फौजों को यूक्रेन-सीमांत से हटा रहे हैं लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में पढ़ रहे अपने 20 हजार छात्रों को सलाह दी है कि वे कुछ दिनों के लिए भारत चले आएं। उधर 'नाटोÓ के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने रूसी फौजों की वापसी को अभी एक बयान भर बताया है। उन्होंने कहा है कि वे उनकी वापसी होते हुए देखेंगे, तभी पूतिन के बयान पर भरोसा करेंगे। पहले भी रूसी फौजी वापिस गए हैं लेकिन अभी की तरह वे अपने हथियार वहीं छोड़ जाते हैं ताकि दुबारा सीना ठोकने में उन्हें जरा भी देर न लगे।

इसी मौके पर यूक्रेन की सरकार ने दावा किया है कि उनके रक्षा मंत्रालय और दो बैंकों पर कल जो साइबर हमला हुआ है, वह रूसियों ने ही करवाया है। पूतिन की घोषणा पर अमेरिका और कुछ नाटो सदस्यों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है लेकिन रूसी सरकार के प्रवक्ता ने आधिकारिक घोषणा की है कि रूस का इरादा हमला करने का बिल्कुल नहीं है। वह सिर्फ एक बात चाहता है। वह यह कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न किया जाए। यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन ने भी 2015 में एक समझौते के द्वारा सहमति जताई थी। रूसी फौजों के आक्रामक तेवरों से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रों ने पूतिन से बात की और अब जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज खुद पूतिन से मिलने मास्को गए। इसके पहले वे यूक्रेन की राजधानी कीव जाकर राष्ट्रपति व्लोदीमीर झेलेंस्की से भी मिले। वे एक सच्चे मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। इसमें उनका राष्ट्रहित निहित है, क्योंकि युद्ध छिड़ गया तो और कुछ हो या न हो, जर्मनी को रूसी तेल और गैस की सप्लाय बंद हो जाएगी। उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों के बल बैठ जाएगी।

ऐसा लगता है कि शोल्ज की कोशिशों का असर पूतिन पर हुआ जरुर है। शोल्ज ने पूतिन को आश्वस्त किया होगा कि वे यूक्रेन को नाटो में मिलाने से मना करेंगे। यों भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूतिन से चली अपनी बातचीत में भी कहा था कि नाटो की सदस्य-संख्या बढ़ाने का उनका कोई विचार नहीं है। और अमेरिकी सरकार ने यह भी साफ-साफ कहा था कि वह यूक्रेन में दूरमारक प्रक्षेपास्त्र तैनात नहीं करेगा। लंदन में यूक्रेन के राजदूत ने भी कहा है कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल होने के इरादे को छोडऩेवाला है। राष्ट्रपति झेलेंस्की ने भी कहा है नाटो की सदस्यता उनके लिए ''एक सपने की तरह है।ÓÓ यूरोप, अमेरिका और रूस तीनों को पता है कि यदि यूक्रेन को लेकर युद्ध छिड़ गया तो वह द्वितीय महायुद्ध से भी अधिक भयंकर हो सकता है। ऐसी स्थिति में अब यह मामला थोड़ा ठंडा पड़ता दिखाई पड़ रहा है लेकिन रूसी संसद ने अभी एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि यूक्रेन के जिन इलाकों में अलगाव की मांग हो रही है, उन्हें रूस अपने साथ मिला ले। लगता है, रूस, कुल मिलाकर जबर्दस्त दबाव की कूटनीति कर रहा है। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

हमारे पड़ौसी देशों की एक बड़ी खूबी है। वह यह कि जब भी वहाँ की सत्तारुढ़ पार्टियाँ और नेताओं को अपनी कुर्सी के लाले पडऩे लगते हैं, उन्हें भारत की याद आ जाती है। भारत ही उन्हें जनता के गुस्से से बचा पाता है। होता यह है कि वे कोई न कोई ऐसा बहाना ढूंढ निकालते हैं, जो उन्हें भारत के विरुद्ध ज़हर उगलने के लिए तैयार कर देता है। यह प्रवृत्ति हम नेपाल, श्रीलंका और मालदीव— जैसे पड़ौसी मित्र-राष्ट्रों में कई बार देख चुके हैं लेकिन पाकिस्तान में तो यह नेताओं का ब्रह्मास्त्र है। अब आजकल इमरान खान बिना किसी कारण ही आए दिन भारत पर आक्रमण करते रहते हैं। कश्मीर की धारा 370 को लेकर कभी इस्लामाबाद और कभी न्यूयार्क में संयुक्तराष्ट्र संघ के मंच पर ऐसे बयान दिए जाते हैं, जैसे कि वह धारा भारत के एक प्रांत से नहीं, पाकिस्तान से ही हटाई गई है। हिजाब के सवाल को लेकर भारत की इस्लामी संस्थाएं और मौलाना वगैरह काफी संजीदा रुख अपनाए हुए हैं लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने भारत पर जबर्दस्त बम-वर्षा की है।

उन्हें चाहिए था कि वे पाकिस्तान को जिन्ना के सपनों का एक आदर्श इस्लामी राज्य बना देते और पाकिस्तानी मुसलमानों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान कहलवा देते लेकिन हुआ क्या? इस्लाम के नाम पर बना दुनिया का यह एक मात्र राष्ट्र अपने आप को डेढ़ हजार साल पुरानी अरबों की बासी परंपराओं में घसीट कर ले जा रहा है। अगर हिजाब इस्लाम का अनिवार्य पहनावा है तो बेनज़ीर भुट्टो को तो मैंने कभी हिजाब या बुर्का पहने हुए नहीं देखा। वे मुझसे दुबई, लंदन, लाहौर और दिल्ली में कई बार मिली हैं। मियां नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम बड़ी-बड़ी जनसभाओं में क्या हिजाब पहनकर भाषण देती हैं? क्या बेनज़ीर और मरियम मुसलमान नहीं हैं? क्या पाकिस्तान की फिल्मों में सारी हिरोइनें हिजाब पहने रहती हैं? पाकिस्तान के नेताओं को हिजाब या बेहिजाब से कोई परेशानी नहीं है। वे तो बस भारत-विरोध का बहाना ढूंढते रहते हैं। वैसे इमरान खान खुद काफी प्रगतिशील मुसलमान हैं लेकिन आजकल उनकी दाल थोड़ी पतली हो रही है।

उनकी पार्टी से यदि दो अन्य पार्टियों के 12 सांसदों का समर्थन हट जाए तो 342 सदस्यों की संसद में उनकी सरकार गिर सकती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है। अमेरिका उसे कांटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। इमरान अब चीन के बाद रूस की शरण में जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान में श्रीलंका के नागरिक प्रियंतकुमार की तौहीन-कुरान के नाम पर जिस तरह हत्या की गई, पिछले हफ्ते मुश्ताक अहमद नामक विक्षिप्त व्यक्ति को पत्थर मार-मारकर खत्म किया गया और अब एक शिया बुद्धिजीवी पर डंडों की बरसात की गई, उससे यही लगता है कि इमरान-जैसे प्रगतिशील विचारों का नेता भी बिल्कुल बेबस है। बुतपरस्ती (जड़ पूजा) का विरोध करनेवाले इस्लामी देश में यह कैसी बुतपरस्ती चल रही है? आम इंसान का बर्ताव भी बुतों (जड़ या पत्थरों) की तरह हो गया है। (नया इंडिया की अनुमति से)

- राम पुनियानी

हाल में रिलीज हुई फिल्म ‘वाय आई किल्ड गांधी’ महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करने का प्रयास है। इस फिल्म की एक क्लिप, जो पंजाब हाईकोर्ट में नाथूराम गोडसे की गवाही के बारे में है, सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। इसमें गोडसे को घटनाक्रम का एकदम झूठा विवरण प्रस्तुत करते हुए और इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए दिखाया गया है।

काफी समय से आम लोगों के दिमाग में यह ठूंसा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने क्रांतिकारी भगत सिंह की जान बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तथ्य इसके विपरीत हैं। वायसराय लार्ड इर्विन ने अपने विदाई भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी ने बहुत कोशिश की थी कि भगत सिंह की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया जाए।

इर्विन ने 26 मार्च 1931 को कहा था, ‘‘जब मिस्टर गांधी मुझसे काफी जोर देकर यह आग्रह कर रहे थे कि सजा को कम कर दिया जाए तब मैं यह सोच रहा था कि अहिंसा का एक दूत इतने आग्रहपूर्वक ऐसे लोगों की पैरवी क्यों कर रहा है जो उसकी विचारधारा के एकदम विपरीत सोच रखते हैं। परंतु मेरा यह मानना है कि इस तरह के मामलों में मैं अपने निर्णय को शुद्ध राजनैतिक कारणों से प्रभावित नहीं होने दे सकता। मैं ऐसे किसी दूसरे मामले की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें कोई व्यक्ति कानून के अंतर्गत उसे दिए गए दंड के लिए प्रत्यक्ष रूप से इतना पात्र हो।’’

गोडसे ने अपने बयान में कहा कि गांधीजी लगातार क्रांतिकारियों के खिलाफ लिख रहे थे और यह भी कि उनके विरोध के बावजूद कांग्रेस अधिवेशन में भगत सिंह के बलिदान और देशभक्ति की प्रशंसा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। सच यह है कि भगत सिंह की प्रशंसा करते हुए जो प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था उसका मसविदा गांधीजी ने ही तैयार किया था।

प्रस्ताव में कहा गया था कि ‘‘कांग्रेस किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार की राजनैतिक हिंसा से स्वयं को अलग करते हुए और उसका अनुमोदन न करते हुए भी दिवंगत सरदार भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरू की वीरता और बलिदान पर अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहती है। इन जिंदगियों को खोने वाले परिवारों के साथ हम भी शोकग्रस्त हैं। कांग्रेस की यह राय है कि इन तीन मृत्युदंडों का कार्यान्वयन अकारण की गई बदले की कार्यवाही है और देश की उनके दंड को कम करने की सर्वसम्मत मांग का जानबूझकर अनादर किया गया है।‘‘

क्रांतिकारियों और गांधी को एक-दूसरे का विरोधी बताते हुए गोडसे यह भी भूल जाता है कि गांधीजी ने सावरकर बंधुओं की रिहाई के लिए भी प्रयास किए थे। ‘कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी’ खण्ड-20 के पृष्ठ 369-371 में गांधीजी का एक लेख प्रकाशित है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सावरकर बंधुओं को रिहा किया जाना चाहिए और उन्हें देश की राजनीति में अहिंसक तरीके से भागीदारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है उसमें गांधी और बोस को एक-दूसरे का विरोधी बताया गया है। यह सच है कि गांधी और बोस में कुछ मुद्दों पर मतभेद थे, परंतु दोनों भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध थे। गांधीजी ने सन् 1939 में बोस के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया था। बोस का तर्क था कि हमें अंग्रेजों से लडऩे के लिए जापान और जर्मनी के साथ गठबंधन करना चाहिए। गांधीजी का मानना था कि स्वाधीनता हासिल करने के लिए हमें ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए।

कांग्रेस की केन्द्रीय समिति के अधिकांश सदस्य इस मामले में गांधी के साथ थे। इन मतभेदों के बावजूद गांधी और बोस दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति अथाह सम्मान था। जब गांधीजी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तब बोस ने इस पर प्रसन्नता जाहिर की। बोस ने आजाद हिन्द फौज की सफलता के लिए गांधीजी का आशीर्वाद मांगा था। बोस ने ही महात्मा के लिए राष्ट्रपिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और आजाद हिन्द फौज की एक टुकड़ी का नाम गांधी बटालियन रखा। बोस के प्रति गांधीजी के मन में सम्मान का भाव था और वे उन्हें ‘प्रिंस अमंग पेट्रियट्स’ कहते थे। वे आजाद हिन्द फौज के कैदियों से मिलने जेल भी गए थे।

आरएसएस-हिन्दू महासभा के दुष्प्रचार के अनुरूप गोडसे यह आरोप भी लगाता है कि गांधी हिन्दुओं के विरोधी और मुसलमानों के समर्थक थे और देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। हम जानते हैं कि देश के विभाजन के पीछे अनेक जटिल कारण थे। अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो‘ की नीति को सफल बनाने के लिए मुस्लिम और हिन्दू सांप्रदायवादियों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी।

गोडसे द्वारा बोस की प्रशंसा मगरमच्छी आंसू बहाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तब हिन्दू महासभा ब्रिटिश आर्मी में भारतीयों को भर्ती कराने का अभियान चला रही थी। गोडसे के अखबार ‘अग्राणी‘ ने उस समय एक कार्टून छापा था जिसमें सावरकर को रावण को मारते हुए दिखाया गया था। रावण महात्मा गांधी थे और उनका एक सिर बोस था। अगर गोडसे क्रांतिकारियों से इतना ही प्रभावित था तो उसे आजाद हिन्द फौज में शामिल होने से किसने रोका था?

गोडसे गांधीजी पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रूपये दिलवाने का आरोप लगाता है। यह 55 करोड़ रुपये भारत और पाकिस्तान के संयुक्त खजाने में पाकिस्तान का हिस्सा था। गांधीजी ने इस मुद्दे पर उपवास किया था क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम इस तरह का व्यवहार करेंगे तो दुनिया हमें किस नजर से देखेगी।

गोडसे गांधी पर इसलिए भी हमलावर है क्योंकि उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वे अपना उपवास तभी तोड़ेंगे जब हिन्दू मुसलमानों की मस्जिदों और उनकी संपत्तियों से अपना बेजा कब्जा छोड़ देंगे। विभाजन की त्रासदी के बाद पूरे देश में हिंसा फैल गई थी। सांप्रदायिक तत्वों की मदद से हिन्दुओं ने मस्जिदों और मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। गोडसे गांधी को चुनौती देता है कि वे पाकिस्तान और मुसलमानों के मामले में ऐसी ही कार्यवाही करके दिखाएं। गोडसे भूल जाता है कि महात्मा गांधी ने नोआखली में दंगे रोकने के लिए अनेक कदम उठाए थे और नोआखली में दंगा पीडि़त मुख्यत: हिन्दू थे।

गांधीजी का मानना था कि अगर भारत में मुसलमान सुरक्षित रहेंगे तो वे पाकिस्तान के हिन्दुओं और सिक्खों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शांति और अहिंसा पर उनका जोर नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। ‘‘अगर हम दिल्ली में यह कर पाए तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पाकिस्तान में हमारी राह खुल जाएगी और इससे एक नया सफर शुरू होगा। जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं वहां के हिन्दुओं और सिक्खों के लिए अपनी जान दे दूंगा‘‘।

फिल्म में गोडसे के बयान में सबसे बड़ा झूठ यह है कि गोडसे ने अकेले महात्मा गांधी की हत्या का षडय़ंत्र रचा था। सरदार पटेल ने कहा था कि गांधीजी की हत्या की योजना हिन्दू महासभा ने बनाई थी। आगे चलकर जीवनलाल कपूर आयोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ‘‘इन सभी तथ्यों को एकसाथ देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हत्या का षडय़ंत्र सावरकर और उसके साथियों के अतिरिक्त और किसी ने नहीं रचा था।

गांधीजी की हत्या का असली कारण यह था कि वे समावेशी राष्ट्रवाद के पैरोकार थे। उस राष्ट्रवाद के जिसका सपना भगत सिंह और बोस ने भी देखा था। गांधीजी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे अछूत प्रथा और जातिगत ऊंच-नीच के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। गोडसे का हिन्दू राष्ट्रवाद जातिप्रथा का समर्थक और समावेशी राष्ट्रवाद का विरोधी था। गोडसे को जो कुछ कहते हुए दिखाया गया है वह हिन्दू राष्ट्रवादियों के असली एजेंडे को बताता है। (navjivanindia.com)

(लेख का अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया द्वारा)

-डॉ. राजू पाण्डेय

जब मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री द्वारा बजट बढ़ाए जाने को लेकर उनके प्रशस्ति गान में लगा हुआ है तब आंकड़ों की दुनिया की अजब गजब संभावनाओं पर चर्चा करने को जी करता है। आंकड़ों की अलग अलग प्रकार की तुलना अथवा एक खास ध्येय से उनके चयन के द्वारा खराब स्थिति की अच्छी तस्वीर दिखाई जा सकती है किंतु यह आंकड़े ही हैं जो इस अच्छी तस्वीर की सच्चाई को हम तक लाने का जरिया बनते हैं।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह स्वीकार किया कि कोविड-19 के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है किंतु उनकी यह स्वीकारोक्ति तब एक खोखले राजनीतिक जुमले में बदल गई जब हमने देखा कि पूरा शिक्षा बजट असमानता को बढ़ाने वाला है। इसमें वंचित समुदायों और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है।

एक ही सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बजट एक श्रृंखला का हिस्सा होते हैं इनके माध्यम से उस सरकार के विजन और विकास की उसकी प्राथमिकताओं का ज्ञान होता है। किसी बजट को आइसोलेशन में देखना उचित नहीं है। इसी प्रकार जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि अथवा अन्य किसी क्षेत्र में बजट में वृद्धि की बात करते हैं तो हमें मुद्रा स्फीति का ध्यान रखना चाहिए। यह देखना भी जरूरी है कि जीडीपी और सम्पूर्ण बजट में उस क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या है। यह जानना आवश्यक है कि विश्व के अन्य देश उस क्षेत्र विशेष में अपने बजट और जीडीपी का कितना हिस्सा व्यय करते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि संबंधित मंत्रालय द्वारा कितना आबंटन मांगा गया था और उसे कितना आबंटन मिला है।

वित्त वर्ष 2020-21 के मूल बजटीय आवंटन में शिक्षा मंत्रालय को 99,311.52 करोड़ रूपए आबंटित किए गए थे। वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा मंत्रालय का मूल बजटीय आबंटन घटाकर 93,224.31 करोड़ रूपए कर दिया गया था। इस वर्ष शिक्षा के लिए मूल बजटीय आबंटन 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपए है। यदि 2020-21 से तुलना करें तो यह वृद्धि अधिक नहीं है।

अनिल स्वरूप, पूर्व सचिव, शालेय शिक्षा एवं साक्षरता, भारत सरकार, के अनुसार पिछले वर्ष बड़े जोर शोर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी यदि इसमें दिए सुझावों पर गौर करें तो एक सुझाव यह भी है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए जीडीपी के 6 प्रतिशत का आबंटन किया जाए किंतु वास्तविकता यह है कि शिक्षा पर व्यय इससे कहीं कम है।

31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में शिक्षा पर व्यय जीडीपी का 2.8 प्रतिशत था जबकि 2020-21 एवं 2021-22 में यह जीडीपी का 3.1 प्रतिशत था। शिक्षा बजट ने भले ही एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया हो किंतु अभी भी यह जीडीपी के 6 प्रतिशत के वांछित स्तर का लगभग आधा है।

अनेक शिक्षा विशेषज्ञ शालेय अधोसंरचना के बजट में कटौती को लेकर चिंतित हैं। इनके अनुसार यदि सरकार यह मान रही है कि सीखने की गैरबराबरी को टीवी चैनलों के जरिए दूर किया जा सकता है तो वह बहुत बड़े मुगालते में है। अविचारित डिजिटलीकरण सामाजिक असमानता को बढ़ावा देगा। इसके कारण शिक्षा के अवसर सब के लिए समान नहीं रह जाएंगे। महामारी का सबक यह था कि उन ग्रामीण इलाकों में जहाँ डिजिटल संसाधनों की कमी है अधिक शिक्षक, अधिक कक्षा भवन और बेहतर अधोसंरचना की व्यवस्था की जाती ताकि अगर भविष्य में किसी महामारी का आक्रमण हो तब भी शिक्षा बाधित न हो।

ऐसा लगता है कि सरकार देश में व्याप्त भयानक डिजिटल डिवाइड को स्वीकार नहीं करती। यूनेस्को की "स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट - नो टीचर, नो क्लास- 2021"(5 अक्टूबर 2021) के अनुसार पूरे देश में स्कूलों में कंप्यूटिंग उपकरणों की कुल उपलब्धता 22 प्रतिशत है, शहरी क्षेत्रों (43 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत कम उपलब्धता (18 प्रतिशत) है। इसी प्रकार संपूर्ण भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में 42 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच केवल 14 प्रतिशत है।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 में 5 राज्यों की शासकीय शालाओं में पढ़ने वाले 80000 विद्यार्थियों पर किए गए सर्वेक्षण (मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन) के नतीजे बताते हैं कि शासकीय शालाओं में अध्ययनरत 60% बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा हेतु अनिवार्य साधन मोबाइल अथवा लैपटॉप नहीं हैं।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति एवं सीबीएसई को सम्मिलित करते हुए एनसीईआरटी के माध्यम से कराए गए सर्वेक्षण के नतीजे कुछ भिन्न नहीं थे- 27 प्रतिशत विद्यार्थियों ने मोबाइल एवं लैपटॉप के अभाव का जिक्र किया जबकि 28 प्रतिशत ने बिजली का न होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव, इंटरनेट की धीमी गति आदि समस्याओं का जिक्र किया।

शिक्षा पर 2020 की एन.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में हमारी 5 प्रतिशत से भी कम ग्रामीण जनसंख्या की कम्प्यूटरों तक पहुंच है।

एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव तथा सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च द्वारा चलाया जा रहा इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम भी ऑनलाइन शिक्षा की कमोबेश इन्हीं बाधाओं का जिक्र करता है।

यूनिसेफ(सितंबर 2021) के अनुसार भारत में 6-13 वर्ष के बीच के 42 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल बंद होने के दौरान किसी भी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं करने की सूचना दी। इसका अर्थ है कि उन्होंने पढ़ाई के लिए पुस्तकें, वर्कशीट, फोन अथवा वीडियो कॉल, वॉट्सऐप, यूट्यूब, वीडियो कक्षाएं आदि का प्रयोग नहीं किया है। भारत में 14-18 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 80 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कोविड-19 के दौरान सीखने के स्तर में गिरावट आने की सूचना दी, क्योंकि स्कूल बंद थे। 5-13 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के 76 प्रतिशत माता-पिता दूरस्थ शिक्षा के कारण सीखने के स्तर में गिरावट की बात स्वीकारते हैं।

"प्रथम" एजुकेशन फाउंडेशन की 25 राज्यों व 581 जिलों में 75,234 बच्चों की जानकारी पर आधारित शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट- असर-2021- के अनुसार कोविड-19 के दौर में निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन 8.1 प्रतिशत कम हुआ है जबकि शासकीय शालाओं में नामांकन में वृद्धि हुई है।

सरकार का बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण भी यह सुझाव देता है कि शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अधोसंरचना को बेहतर बनाते हुए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए। किंतु आरटीई फोरम के विशेषज्ञों और शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु कार्य करने वाले बहुत से अन्य संगठनों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि बजट में देश के बदहाल पंद्रह लाख सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।भारत के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में स्कूलों की दयनीय दशा कोविड से पहले भी थी और आगे भी जारी रहेगी क्योंकि सरकार का बजट इस संदर्भ में मौन है।

बजट की एक बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित घोषणा यह थी कि पीएम ई विद्या स्कीम के तहत वन क्लास वन टीवी चैनल पहल का विस्तार किया जाएगा और इसे वर्तमान 20 चैनलों से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा। किंतु आश्चर्यजनक रूप से डिजिटल इंडिया ई लर्निंग प्रोग्राम के बजट में(जिसके अंतर्गत पीएम ई विद्या योजना आती है) भारी कटौती की गई है और 2021-22 के 645.61 करोड़ रुपए की तुलना में यह घटाकर 421.01 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि टीवी उन इलाकों में जानकारी देने का जरिया जरूर बनेगा जहाँ हर विद्यार्थी के पास अपना डिजिटल गैजेट नहीं है। किंतु यह अधिगम स्तर में सुधार ला पाएगा ऐसा नहीं लगता क्योंकि यह सूचना देने की एकतरफा प्रक्रिया भर है, इसमें शिक्षक-विद्यार्थी अंतर्क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं है।

इस वर्ष शिक्षक प्रशिक्षण और और प्रौढ़ शिक्षा के बजट में भारी कटौती की गई है और अब यह 2021-22 के 250 करोड़ रुपए से घटाकर 127 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी नई दिल्ली के विशेषज्ञ मानते हैं कि महामारी और उसके कारण बंद हुए स्कूलों ने बच्चों को मानसिक रूप से बहुत हद तक प्रभावित किया है। शिक्षकों की भूमिका अब शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनसे मेंटोर्स और काउंसलर की भूमिका निभाने की भी आशा है। इसके लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की इस राय को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण के फण्ड में कटौती दुर्भाग्यपूर्ण है।

स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ब्रिज कोर्स तैयार करने को अत्यंत आवश्यक बताया है क्योंकि अधिगम की क्षति की भरपाई कुछ हद तक इसके माध्यम से संभव है। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यापकों को पुन: प्रशिक्षित करना और पाठ्यक्रम में सम्यक परिवर्तन करना आवश्यक है किंतु बजट में इस विषय में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है।

सरकार ने अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना के लिए बजट में 20 फीसदी इजाफा करते हुए इसे 2021-22 के 31050 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 37383 करोड़ रुपए कर दिया है। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है और कोरोना का दौर समाप्त होने के बाद बच्चों को स्कूलों तक वापस लाने में इसकी अहम भूमिका है।

इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा के लिए स्वीकृत राशि भले ही 2021-22 की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन यह शिक्षा विभाग द्वारा 2021-22 में मांगी गई राशि की तुलना में भी 64.5 प्रतिशत कम है। आरटीई फोरम ने इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षण किया है कि इस वर्ष का 37383 करोड़ रुपए का आबंटन कोविड-19 के आक्रमण से पूर्व 2020-21 में आबंटित बजट 38860 करोड़ से भी कम है।

आरटीई फोरम ने शिक्षा बजट के संबंध में गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। कोविड-19 ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। देश में लगभग एक करोड़ बालिकाओं के स्कूली शिक्षा से बाहर हो जाने का खतरा है। लेकिन इस संबंध में 2008-2009 से जारी योजना -नेशनल स्कीम फॉर इनसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकंडरी एजुकेशन- को बंद कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में इस योजना के लिए आबंटन 110 करोड़ रुपए था जो 2021-22 में घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया था। योजना को सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की नकारात्मक टिप्पणी के बाद बंद किया गया है। आई ई जी द्वारा योजना के विरुद्ध जो टिप्पणियां की गई हैं वे योजना के क्रियान्वयन की कमियों से संबंधित हैं। इन्हें आधार बनाकर योजना को बंद करना शरारत पूर्ण है। नेशनल कैंपेन फ़ॉर दलित ह्यूमन राइट्स की बीना पल्लिकल कहती हैं कि एसटी, एससी बालिकाओं की शिक्षा कोरोना से सर्वाधिक बाधित हुई है। जब इस योजना की सर्वाधिक जरूरत थी तब इसे बंद कर दिया गया है जो बहुत दुःखद है।

नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित जेंडर इनक्लूजन फण्ड का बजट में उल्लेख ही नहीं है।

इतना ही नहीं वर्ष 2022-23 के बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली छात्र वृत्ति के आबंटन में भी 2021-22 की तुलना में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है।

एकेडमिक फार एक्शन एंड डेवलपमेंट ने छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को कम करने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 2482 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसे इस वर्ष घटाकर 2000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मिड डे मील योजना अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से जानी जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 11,500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था,जिसे इस बजट में कम कर 10,233.75 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्यबल में 10 लाख से अधिक शिक्षकों का अभाव है। किंतु बजट में इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राइमरी स्तर पर अध्यापकों की संख्या में वृद्धि कोविड पश्चात उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए आवश्यक है।

अनेक छात्र संगठनों ने बजट में छात्रों को फीस में राहत न देने और शिक्षा ऋण की किस्तों में छूट न देने पर अपना विरोध दर्ज कराया है। कोविड-19 के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों और अस्तव्यस्त शिक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को फीस और एजुकेशन लोन में राहत की जायज उम्मीद थी। वैसे भी बहुत से पालक अपना रोजगार गंवा चुके हैं या उनकी आय में कमी आई है।

उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने जानना चाहा है कि आखिर डिजिटल विवि किस प्रकार उच्च शिक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है? क्या छात्र टीवी और इंटरनेट पर आनलाइन अध्ययन द्वारा परिपक्व हो सकते हैं? बजट में न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपितु केंद्रीय विश्वविद्यालयों का बजट भी कम कर दिया गया है।

सरकार शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा संसद में दिए गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसके अनुसार पिछले 11 वर्षों में आरटीई अनुपालन, जब से योजना की शुरुआत हुई है, केवल 25.5 प्रतिशत रहा है।

कोविड-19 ने शालेय शिक्षा के सम्मुख अनेक जटिल प्रश्न रखे हैं। बच्चों में अधिगम के लिए आवश्यक क्षमता का ह्रास हुआ है, इसकी भरपाई कैसे हो? शालाओं के वापस खुलने पर कोविड विषयक सुरक्षात्मक नॉर्म्स का पालन कैसे किया जाए? कक्षा की शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को जोड़ने वाले हाइब्रिड शिक्षण मॉडल को किस प्रकार लचीला और कारगर बनाया जाए? इन प्रश्नों के सार्थक समाधान तभी मिल सकते हैं जब देश में डिजिटल शिक्षा की सीमाओं को समझा जाए और पारंपरिक शिक्षा की उपेक्षा न की जाए।

कोविड-19 के कारण शिक्षा व्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों का वस्तुनिष्ठ आकलन तथा देश में व्याप्त डिजिटल डिवाइड और सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति की बेबाक स्वीकृति ही हमारी शिक्षा विषयक योजनाओं को कारगर बना सकती है। किंतु सरकार शिक्षा की स्याह हकीकत से मुंह मोड़कर डिजिटल शिक्षा की बात कर रही है। सरकार की डिजिटल शिक्षा थोपने की जल्दबाजी को देखकर आशंका उत्पन्न होती है कि यह शिक्षा बजट, निजीकरण वाया डिजिटलीकरण जैसा कोई अप्रकट लक्ष्य तो नहीं रखता है।

(रायगढ़, छत्तीसगढ़)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

मौत के मुंह में फंसे लोगों की जान बचाने के किस्से अक्सर सुनने में आते रहते हैं। कुएं में गिरे हुए बच्चों को बाहर निकाल लाने, धंसे हुए मकानों में से लोगों को बाहर खींच लाने, डूबते हुए बच्चों को बचा लाने आदि की खबरें हम पढ़ते ही रहते हैं। हमारे देश में ऐसे बहादुर लोगों की कोई कमी नहीं है लेकिन भोपाल का यह किस्सा तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुराने भोपाल में रेल की पटरियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि उन्हें पैदल पार किए बिना आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही नहीं सकते। न तो वहां कोई भूमिगत रास्ते हैं और न ही पटरियों के ऊपर पुल बने हुए हैं।

ऐसी ही पटरी पार करके स्नेहा गौड़ नामक एक 24 साल की लड़की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। उस समय पटरी पर 24 डिब्बों वाली मालगाड़ी खड़ी हुई थी। जैसे ही स्नेहा ने दो डिब्बों के बीच की खाली जगह में पांव धरे, मालगाड़ी अचानक चल पड़ी। वह वहीं गिर गई। उसे गिरता हुआ देखकर एक 37 वर्षीय अनजान आदमी भी कूदकर उस पटरी पर लेट गया। उसका नाम है- मोहम्मद महबूब! महबूब ने उस लड़की का सिर अपने हाथ से दबाए रखा ताकि वह उठने की कोशिश न करे। यदि उसका सिर जरा भी ऊंचा हो जाता तो रेल के डिब्बे से वह पिस जाता।

स्नेहा का भाई पटरी के दूसरी तरफ खड़ा-खड़ा चिल्ला रहा था। उसके होश उड़े हुए थे। उसे स्नेहा शांत करना चाहती थी लेकिन वह खुद गड़बड़ न कर बैठे, इसलिए महबूब बार-बार उसे कह रहा था- ''बेटा, तू डरे मत, मैं हूँ।ÓÓ रेल निकल गई और दोनों बच गए। जब स्नेहा और उसके भाई ने यह किस्सा घर जाकर अपनी मां को बताया तो वह इसे कोई मनगढ़त कहानी समझने लगी। स्नेहा के भाई ने अपनी मां को वह फोटो दिखाया, जो उसने अपने मोबाइल से खींचा था। उस फोटो में स्नेहा के सिर को अपने हाथ से दबाते हुए महबूब दिखाई पड़ रहा है।

मोहम्मद महबूब ने अपनी जान पर खेलकर एक बेटी की जान बचाई। उसे कितना ही बड़ा पुरस्कार दिया जाए, कम है। मैं तो मप्र के मुख्यमंत्री भाई शिवराज चौहान से कहूंगा कि महबूब का नागरिक सम्मान किया जाना चाहिए। महबूब एक गरीब बढ़ई है। उसके पास मोबाइल फोन तक नहीं है। वह एक सात-सदस्यीय परिवार का बोझ ढोता रहता है। स्नेहा की रक्षा का यह किस्सा रेल मंत्रालय को भी सावधान कर रहा है। उसे चाहिए कि भोपाल जंक्शन से डेढ़ किमी दूर स्थित इस एशबाग नामक स्थान पर वह तुरंत एक पुल बनवाए।

इस स्थान पर पिछले साल इसी तरह 18 मौतें हुई हैं। यदि रेल मंत्रालय इस मामले में कुछ ढिलाई दिखा रहा है तो मप्र की सरकार क्या कर रही है? मुझे तो हमारी खबरपालिका से भी शिकायत है। यह बहादुरी और बुद्धिमत्ता की ऐसी विलक्षण घटना है, जिसे हमारे टीवी चैनलों और अखबारों पर जमकर दिखाया जाना चाहिए था लेकिन दिल्ली के सिर्फ एक अंग्रेजी अखबार में ही यह घटना सचित्र छपी है, जिसे मोहम्मद महबूब पढ़ भी नहीं सकता। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया है कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। मजहब, जाति, हैसियत वगैरह इंसानियत के आगे ये सब कुछ बहुत छोटे हैं। आज हमारे देश में हिजाब को लेकर सांप्रदायिक नौटंकियां जोरों पर हैं। ऐसे में इस घटना से भी कुछ सबक जरुर लिया जा सकता है। (नया इंडिया की अनुमति से)

-अपूर्व गर्ग

वैलेंटाइन डे क्या ?

सिर्फ़ प्रेम का इज़हार और हँसी ख़ुशी के पल

इस पर भी जिस समाज में लट्ठ चले, तनाव पैदा किया जाए समझ लीजिये भावना शून्य ही नहीं असहनशील होता जा रहा है वो समाज.

वैलेंटाइन डे तो दूर की बात हास्य- परिहास और सेंस ऑफ़ ह्यूमर ख़तम होता जा रहा.

गांधी ने कहा था कि 'सेंस ऑफ़ ह्यूमर' के बिना मैं आत्महत्या कर लेता ...मुझे नहीं पता आज संसद से लेकर सड़क तक जब 'सेंस ऑफ़ ह्यूमर' की चिड़िया विलुप्त हो चुकी है , तब आज गाँधी जी होते तो क्या करते !!

जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है- 'जिसने महात्माजी की हास्य मुद्रा नहीं देखी, वह बेहद कीमती चीज़ देखने से वंचित रह गया है.'

बर्मिंघम के बिशप ने एक बहस के दौरान गाँधीजी से कहा था 'मैं तो दिन भर में केवल एक घंटे शारीरिक काम करता हूं और बाकी वक्त बौद्धिक काम में लगा

रहता हूं.' इस पर गांधीजी ने हंसते हुए कहा, 'मैं जानता हूं. लेकिन अगर सभी लोग बिशप बन जाएंगे तो आपका धंधा ही चौपट हो जाएगा.'

गांधीजी के सैकड़ों किस्से हैं बड़ा कमाल का सेंस ऑफ़ ह्यूमर था गांधीजी का . सिर्फ़ गांधीजी ही नहीं नेहरूजी का इतिहास भी जोरदार सेंस ऑफ़ ह्यूमर के किस्सों का है.

दरअसल, सेंस ऑफ़ ह्यूमर इंसान के ज़िंदा होने यानी ज़िंदादिली का सबूत है और गाँधी -नेहरू पूरे ज़िंदा दिल थे.

पी.डी .टंडन बताते है किसी पार्टी में नेहरूजी ने देखा एक व्यक्ति की प्लेट नॉन वेग से लबा -लब भरी है .नेहरूजी खुद को रोक नहीं पाए उसके पास गए और धीमे से कहा 'प्यारे दोस्त, ये जीव तो बेचारे मरे हुए हैं, इन्हे थोड़ा-थोड़ा, चैन से खाइये, ये भाग कर कहीं नहीं जा रहे हैं.'

लाल बहादुर वर्मा सर ने सेंस ऑफ़ ह्यूमर की ज़रूरत पर बहुत सुंदर टिप्पणी करी है. वो लिखते हैं, वास्तव में सेंस ऑफ़ ह्यूमर मानसिक ही नहीं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ज़रूरी है. कम्युनिस्ट बनने के लिए दो बातें बेहद ज़रूरी हैं सेंस ऑफ़ बैलेंस और सेंस ऑफ़ ह्यूमर.

वैसे दक्षिण पंथियों में भावनाएं ही नहीं हैं तो हास्य बोध क्या होगा पर आजकल नयी वाम पीढ़ी भी सेंस ऑफ़ ह्यूमर की 'डेफिशियेंसी' से अच्छी खासी जूझ रही है.

भैया मेरे,

इंसान का रूप पाना ही पूर्णता नहीं है, इंसान की तरह पूरे गुण भी होने चाहिए वर्ना गांधीजी का कहा मान लो. सेंस ऑफ़ ह्यूमर इंसानों में होना ही चाहिए वर्ना खाना पीना, सोना और क्रोधित होना तो जानवर भी जानता है ...जस्ट चिल यार..

अब देखिये एक गर्म सुबह पंतजी इलाहबाद में उठते हैं और बच्चनजी पर सारी गर्मी निकाल कर मज़े लेते हुए 1-5-64 को लिखते हैं-

''आशा है सपरिवार प्रसन्न हो. तुम्हारे नौकर चले गए दुःख है. कहो तो अपनी बुढ़िया को भेज दूँ, वह तुम्हे पालना भी झुलाएगी और दूध की शीशी भी भरकर तुम्हारे मुँह पर लगा देगी ......''

पाकिस्तान पर विजय के बाद जिस सभा में अटलजी ने इंदिरा गाँधी को नवदुर्गा कहा था उसी में बच्चन जी इंदिरा जी से यह कहने से न चूके ---

''उस की बेटी ने उठा रक्खी है दुनिया सर पर

यह तो अच्छा हुआ अँगूर के बेटा न हुआ''

गोरखपुर के हिंदी साहित्य सम्मलेन में सभापति गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी से मज़ाक कर कहा 'अरे भाई, तुमने ये क्या घासलेट का झगड़ा खड़ा कर दिया है.'

न चूकते हुए चतुर्वेदीजी ने कहा-- "एक औरत थी. उसने नया कंगन बनवाया. किसी ने पूछा भी नहीं! बस उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी. और हाथ उठा - उठाकर आग बुझाने के लिए चिल्लाने लगी.

लोग बुझाने आये... एक ने पूछा तुमने ये कंगन कब बनवाया? उस औरत ने कहा अगर ये तुम पहले ही पूछ लेते तो झोपड़ी में आग क्यों लगती ?'

सो आप पहले ही पूछ लेते तो यह घासलेट आंदोलन क्यों खड़ा होता?

यह सुन कर विद्यार्थी जी खूब खिल-खिलाकर हँसते रहे .."

तो भाइयों,

ज़िंदा हैं तो ज़िंदा दिली रखिये . इंसान हैं तो इंसानियत रखिये और सेंस ऑफ़ ह्यूमर इंसानियत का आवश्यक लक्षण है .ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का है और आपका हास्य बोध दूसरों को भी ज़िंदा रखता है, भूलिए मत..

'दिलों में ज़ख़्म होंठों पर तबस्सुम

उसी का नाम तो ज़िंदा-दिली है'

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

अमेरिकी सरकार ने दुनिया के देशों की धार्मिक स्वतंत्रता की देख-रेख के लिए एक व्यापक राजदूत (एंबेसाडर एट लार्ज) नियुक्त किया हुआ है। उसका नाम है- रशद हुसैन। भारतीय मूल के इन राजदूत महोदय ने हिजाब के पक्ष में अपना फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यह औरतों और युवतियों के साथ अन्याय है। यही बात अमेरिका की इस्लामी परिषद ने भी कही है। प्रसिद्ध अमेरिकी बुद्धिजीवी नोम चोम्स्की ने उक्त बयानों का समर्थन तो किया ही है, साथ ही यह भी कह दिया है कि मोदी सरकार भारत की धर्म-निरपेक्षता को प्रयत्नपूर्वक खत्म कर रही है और मुसलमानों को 'प्रताडि़त अल्पसंख्यकोंÓ में परिणत कर रही है।

चोम्सकी का निर्भीक बुद्धिजीवी के तौर पर मैं काफी सम्मान करता हूं लेकिन यह बयान तो उन्होंने अज्ञानवश ही दे डाला है। उन्हें इस विवाद के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि मोदी की केंद्र सरकार का इस विवाद से कुछ लेना-देना नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि यह सामान्य रुप से हिजाब पहनने पर नहीं, स्कूलों में हिजाब पहनने पर बहस है। तीसरी बात यह है कि यह मामला अभी भी अदालत में है। इसीलिए चोम्स्की और हुसैन के भारत-विरोधी बयान उनके पूर्वाग्रह के सूचक हैं। पाकिस्तानी नेताओं के बयानों पर क्या टिप्पणी की जाए?

वैसे भी दुनिया के सिर्फ दो तीन इस्लामी देशों, जैसे अफगानिस्तान और ईरान में ही महिलाओं पर हिजाब पहनने की अनिवार्यता है। सउदी अरब और पाकिस्तान में भी हिजाब अनिवार्य नहीं है जबकि सउदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान है और पाकिस्तान दुनिया का ऐसा अकेला देश है, जो इस्लाम के नाम पर बना है। दुनिया के लगभग दर्जन भर देशों- जैसे चीन, श्रीलंका, फ्रांस, स्विटजरलैंड, डेनमार्क, आस्ट्रिया, हालैंड, बेल्जियम आदि में हिजाब पर सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, घर के बाहर कहीं भी हिजाब पहनने पर पाबंदी है। कनाडा के प्रांत क्यूबेक में फातिमा अनवरी नामक एक अध्यापिका को सिर्फ इसीलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि वह हिजाब लगाकर स्कूल में आती थी। 2019 में क्यूबेक में मुस्लिमों के हिजाब, यहूदियों के किप्पा और सिखों की पगड़ी पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अध्यापकों, वकीलों, जजों और सरकारी अफसरों पर विशेषत: लागू होगा।

वैसे मैं यह मानता हूं कि यदि कोई महिला हिजाब या बुर्का या नकाब या घूंघट पहनना चाहती है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस मामले में तो भारत इतना उदार है कि हजारों नंगे साधुओं के गंगा-स्नान और दिगंबर जैन मुनियों के विचरण पर कोई भी आपत्ति नहीं करता है तो अपना शरीर और मुंह ढकनेवाली महिलाओं पर वह एतराज क्यों करेगा? एतराज बस इसी बात पर है कि स्कूल-कालेजों और सरकारी दफ्तरों में इस पोंगापंथी परंपरा को क्यों स्वीकार किया जाए? क्या घूंघटधारी हिंदू महिला अध्यापिकाएं और महिला पुलिस अफसर मजाक का विषय नहीं बन जाएंगी? और अब तो यह मामला बिल्कुल सांप्रदायिक बन गया है। हिजाब वगैरह डेढ़ हजार साल पुरानी अरब देशों की मजबूरी थी। उस समय वह ठीक और जरुरी भी थी। उसका इस्लाम के मूल सिद्धांतों से कुछ लेना-देना नहीं है। प्राचीन अरबों की अंधी नकल करना एक बात है और इस्लाम के क्रांतिकारी सिद्धांतों का मानना दूसरी बात है। (नया इंडिया की अनुमति से)

-चिन्मय मिश्र

अमरीकी पत्रकार लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी ‘‘दि लाईफ ऑफ महात्मा गाँधी’’ (हिन्दी में गांधी की कहानी) के अध्याय वेदना की पराकाष्ठा में लिखा हैं, ‘‘वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब पांच सौ सदस्यों की एक सभा में गए। भाषण के बाद एक प्रश्न आया, ‘क्या हिन्दू धर्म अत्याचारी को मारने की अनुमति देता है?’ गांधी जी ने उत्तर दिया, ‘‘एक अत्याचारी दूसरे अत्याचारी को सजा नहीं दे सकता, सजा देना सरकार का काम है जनता का नहीं।’’ इसी समयकाल में वह यह भी कहते हैं, ‘‘जिस समय प्रासंगिक हो, उस समय सच बोलना ही पड़ता है, चाहे वह कितना ही नागवार क्यों न हो। अगर पाकिस्तान में मुसलमानों के कुकृत्यों को रोकना या बंद करना अभीष्ट है, तो भारतीय संघ में हिंदुओं के कुकृत्यों का छत पर खड़े होकर एलान करना होगा।’’ लुई फिशर लिखते हैं, हिन्दू होने के नाते गांधी जी हिन्दुओं के प्रति सबसे अधिक निष्ठुर थे।

2 फरवरी 2022 को राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए जो कुछ कहा उससे वर्तमान राजनीति में भूचाल सा आ गया है। उनके भाषण से असहमति होना एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। परंतु उस भाषण का प्रतिउत्तर जिस अशालीन व असंसदीय भाषा में दिया जा रहा है, वह यह जतला रहा है कि भाषण की चोट काफी तीव्रता से महसूस की गई। भारतीय राजनीतिक परिदृष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समझ में अत है कि विराट प्रश्नों के बेहद बौने और अप्रासंगिक उत्तर सामने आए हैं। इन्हें उत्तर माना भी जाए या नहीं इसमें भी शंका है। राहुल गांधी ने कुछ मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर अपनी बात रखी थी और उस पर सत्ता पक्ष, विशेषकर प्रधानमंत्री से प्रत्युत्तर की अपेक्षा थी। परंतु वहां तो जैसे निराशा का विस्फोट ही हो गया। टुकड़े-टुकड़े गैंग और शहरी (अरबन) नक्सली जैसे शब्दों की झड़ी प्रधानमंत्री के मुंह से झड़ पड़ी और उन्होंने संसदीय बहस को किसी विद्यालय की वाद-विवाद प्रतियोगिता जिसके विषय थे, कांग्रेस बनाम भाजपा और आजाद भारत के चौदह प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी में बदल डाला। उन्होंने यह सिद्ध करने का सायास प्रयास किया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने पिछले 70 वर्षों में या तो कुछ नहीं किया या किया भी तो उनके अवतरण को समारोहित करने के लिए किया। वर्तमान प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के ऐसे अनूठे अवतार हैं कि भारत के पिछले सात दशकों के सारे अच्छे कार्य सिमट कर पिछले सात वर्षों में समा गए हैं और पिछले सात वर्षों में सामने आई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विषमताओं की जिम्मेदारी उनके पूर्वजों या पूर्व प्रधानमंत्रियों पर डाल दी गई है। वे अपने अलावा किसी को भी देश में हुए अच्छे कार्य का श्रेय नहीं देते, भले ही उनके ही दल के प्रधानमंत्री रहें हों या उनका दल उस सरकार में शामिल रहा हो। अतएव कांग्रेस व निपक्ष को बहुत विचलित होने की आवश्यकता भी नहीं है। इस लिहाज से तो वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा समतावादी और कोई है ही नहीं 7 गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, ‘‘भारत में राष्ट्रवाद’’ निबंध में लिखते हैं, ‘‘मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन्हें प्रेम की नैतिक शक्ति व आत्मीय एकता का वरदान प्राप्त है, जिनमें परायों के प्रति भी शत्रुता की भावना नहीं है और परायों की जगह खुद को रखकर सहानुभूतिपूर्ण अंतदृष्टि से काम लेते हैं, वे ही आने वाले युग में स्थायी जगह पाने के योग्यतम सिद्ध होंगे। जबकि वे, जो परायों से झगडऩे व उनके प्रति असहनशीलता का भाव बनाए रखते हैं, वे विलुप्त हो जाएंगे।’’ संदर्भित संदसीय बहस को यदि उपरोक्त नजरिए से देखते हैं तो काफी राहत महसूस होती है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने भारत के विरुद्ध चीन व पाकिस्तान के लगातार मजबूत होते गठजोड़ को सबसे खतरनाक घटना के रूप में सामने रखा था। प्रधानमंत्री ने तो इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन तमाम प्रबुद्ध लोग जिसमें दि हिन्दू के पूर्व संपादक एन.राम जैसे बड़े पत्रकार भी शामिल हैं, उनके इस विश्लेषण से सहमत नहीं थे। परंतु भाषण के तीन दिनों के भीतर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर ही नहीं बल्कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान व चीन के जो बयान सामने आए हैं, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भाषण की एक और बात, भारत के अलग थलग पड़ जाने, पर विचार कीजिए। आजादी के बाद से चली आ रही भारतीय विदेश नीति की वजह से पूरे विश्व में संभवत: भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसके रूस, अमेरिका, यूरोप व यूक्रेन सभी से बेहतरीन रिश्ते हैं। सभी से जीवंत व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध भी बने हुए हैं। परंतु यूक्रेन विवाद निपटाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है ?

समाधानमूलक उत्तर न दे पाने की स्थिति में उलझ जाने से प्रधानमंत्री एकदम विचलित हो गए और उन्होंने कोरोना काल में मददगार की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। यह तर्क समझ से परे है कि जब रेल संचालन केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है तो कांग्रेस ने ठप्प पड़ी रेल व्यवस्था में किन्हें टिकट खरीदकर वापस घर भेजा ? इस दौरान उन्होंने एक नया व मौलिक सिद्धांत भी गढ़ दिया कि संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना अब ‘‘पाप’’ की श्रेणी में आएगा। लाखों लाख भारतीयों का हजारों हजार किलोमीटर भूखेप्यासे अपने घर लौटने को ‘संकट’ की नहीं बल्कि ‘‘प्रलय’’ की श्रेणी में गिना जाएगा। सडक़ पर बच्चे को जन्म देती माँ की स्थिति को तो समझिए। वह प्रसव के कुछ ही घंटे बाद उस नवजात को गोदी में लिए पुन: प्रवास पर चल पड़ती है। वे ढूंढे उस बच्चे को जिसका नाम एनएच-3 रखा गया, क्योंकि उसका जन्म मुंबई-आगरा राजमार्ग पर हुआ था।

राहुल गांधी का भाषण पिछले 6-7 वर्षों का संसद में दिया गया सर्वाधिक सारगर्भित भाषण था। असहमति की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन उसे दूर किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री की भाषा ने तो जैसे संवाद के रास्ते ही बंद कर दिए। सत्ताधारी दल के 300 सांसदों में से एक ने भी परोक्ष रूप से भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। वहीं इस भाषण के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा हरिद्वार संसद में दिए गए अप्रिय भाषणों की निंदा की गई। इतना ही नहीं उन्होंने हिजाब विवाद में भी उग्र विरोध करने वालों से मतभेद को स्पष्ट तौर पर जाहिर किया। यह स्वागत योग्य है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में केंद्र राज्य संबंधों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए संघवाद की भावना की बात की थी। परंतु प्रधानमंत्री ने अपने प्रत्यारोप में जिस लहजे और भाषा में दिल्ली और महाराष्ट्र का जिक्र किया, वह वास्तव में अचंभित करने वाला है। कोई राष्ट्र प्रमुख अपने लोकतांत्रिक राष्ट्र के एक भूभाग पर यदि कोई और वैचारिक मत का शासन है तो क्या ऐसे शब्दों व भावना की अभिव्यक्ति कर सकता है? उनके इस कथन ने राजनीति को नये निम्न (न्यू लो) तक पहुंचा दिया है। यह दुर्भावना उन तक ही सीमित नहीं रही। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस गंदे तरीके से केरल, पश्चिम बंगाल व कश्मीर को कोसा है, वह भारतीय लोकतंत्र की अभूतपूर्व घटना है, जिसमें एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से इस तरह से संबोधित हो रहा है।

राहुल गांधी के संबोधन ने भारतीय जनता पाटी की वैचारिक शून्यता को पूरी तरह से उधेडक़र रख दिया। इसके समर्थकों ने अनजाने ही ‘‘शहंशाह’’ की अवधारणा को सही सिद्ध कर दिया है। अपने वैचारिक विरोधियों पर व्यक्तिगत छींटाकशी हमेशा अनैतिक ही कहलाएगी। यह तो पता नहीं कि, राहुल गांधी को ‘‘पप्पू’’ और ‘‘बाबा’’ कहने के पीछे क्या आधार था। परंतु संसद में उनके भाषण के बाद आई प्रतिक्रियाओं ने यह बता दिया है कि भाजपा में ‘‘पप्पुओं’’ और ‘‘बाबाओं’’ की पूरी सेना अस्तित्वमान है। वैसे डा. मनोज झा और महुआ मोइत्रा के भाषणों तथा दिग्विजय सिंह और पी. चिदंबरम के भाषणों के जवाब भी प्रधानमंत्री के पास नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे जवाब को मैं बनाम कांग्रेस व मैं बनाम गाधीं - नेहरु परिवार पर केंद्रित कर उन महत्वपूर्ण सवालों से पीछा छुड़ाने का असफल प्रयास किया जो निजी तौर पर उन पर और साथ ही साथ उनकी सरकार पर उठाए गए थे। आरोपों का समाधान होना चाहिए। प्रत्यारोप कोई समाधान नहीं होता बल्कि यह लगाए गए आरोपों को औचित्यपूर्ण ही ठहरा देता है।

सुकरात कहते हैं, ‘‘मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता।’’ भारतीय उपनिषदों में लेखक (जिनका नाम ज्ञात नहीं है) कहता है, ऐसा मैंने जानने वालों से जाना है। परंतु प्रधानमंत्री का सर्वज्ञाता होने का भरोसा वास्तव में भारत के वर्तमान संकटों, भूख, भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, सांप्रदायिता के पीछे का एक बड़ा कारण है। आज भारत में नागरिक फेसबुक पर सजीव दिखाकर आत्महत्या कर रहे हैं और वर्तमान नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे है। पिछले 3 वर्षों में बीस हजार से ज्यादा बेरोजगार युवा और कर्जा न चुका पाने वाले आत्महत्या कर चुके हैं। भारत की समस्याओं को लेकर सर्वदलीय बैठकें तो इतिहास बन चुकी हैं और अब तो संसद में भी उनपर बहस नहीं हो पाती। यह बेहद डरावनी स्थिति है। पेगासस में संसदीय समिति का गठन न होना यहीं दर्शाता है। तीनों किसान कानूनों को जारी करते समय और वापस लेते समय बहस से इंकार समझा रहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था रीतती जा रही है।

मुझसे एक भूल हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के एक भी प्रश्न या बात का जवाब नहीं दिया। याद करिए राहुल गांधी ने अपने भाषण में ‘ए फेक्टर’ यानी अंबानी - अडानी का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने इसका पुरजोर जवाब देकर ‘‘उनकी’’ (अडानी-अंबानी) की स्थिति स्पष्ट की। इसके लिए उन्हें साधुवाद। यह दोस्ती का अनुकरणीय उदाहरण है।’’ सच्चिदानंद सिन्हा, ने बड़ी मार्मिक बात लिखी है, ‘‘समाज के संभ्रांत लोगों में जिनके घरों में आसुँओं से गुँथी रोटियां खाने की मजबूरी नहीं होती, राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चाएं अतिआवश्यक चटकारा होती हैं, जिससे मध्यवर्गीय जीवन की एकरसता मिटाई जाती है। इस वर्ग के ‘फील गुड’ के लिए स्केंडल उतना ही अपरिहार्य है जितना कि इसकी कारों के लिए चमचमाती सडक़ें।’’ राहुल गांधी इसी बढ़ती असमानता की बात तो कर रहे थे। इसका भी जवाब नहीं मिला।

सत्ताधारी दल पर इस भाषण का असर होता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या इस भाषण का पाठ करेंगे और उस दिशा में आगे बढऩे की वैचारिक व संगठनात्मक तैयारी शुरु करेंगे ? कोई भी सीख दूसरे से ज्यादा स्वयं के लिए होती है। आज की सबसे बड़ी जरुरत है, कांग्रेस को अपनीं आजादी से पहले की भूमिका का गहन अध्ययन कर उस पर अमल कर इस देश को पुन: एकसूत्र में जोडऩे में जुटना। तभी इस भाषण की सार्थकता भी सिद्ध होगी। विनोबा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ‘कला संबंधी एक पुस्तक में मूर्ति को अपूर्ण से पूर्ण की ओर ले जाने की पद्धति का निषेध किया गया है। लेखक का मत है, इस भाव से कार्य न करे कि मिट्टी को कैसा अंतिम आकार प्राप्त होगा। बल्कि इस ढंग से निर्माण का कार्य करे कि आदि से लेकर अंत तक किसी भी समय कोई उसे देखे, तो वह समझ जाए कि क्या चल रहा है। ऐसा होने पर ही मूर्ति में कला का संचार होता है।’

हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इसी पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयत्न करना होगा।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक का लिखा-

यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जैसा मुठभेड़ का माहौल बना हुआ है, उसमें मुझे लग रहा था कि चौगुटे (क्वाड) की बैठक में भारत को भी रुस-विरोधी रवैया अपनाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह चौगुटा अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया का मैत्रीपूर्ण गठबंधन है। मेलबर्न में हुई इसके विदेश मंत्रियों की बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बैठक के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ, उसमें यूक्रेन का कहीं नाम तक नहीं है। भारत के अलावा तीनों देश यूक्रेन के मामले में रूस-विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। उनके शासनाध्यक्ष और विदेश मंत्री लगभग रोज ही कोई मौका नहीं छोड़ते रूस पर आरोप लगाने का। शायद भारत के तटस्थ रूख के कारण क्वाड की बैठक इस मसले पर मौन रही है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तीनों राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने भारत का स्पष्ट समर्थन पहली बार इतने जोरदार शब्दों में किया है।

संयुक्त वक्तव्य में साफ-साफ कहा गया है कि हम सीमा-पार से आनेवाले हर आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं। हम मुंबई और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों की निंदा करते हैं। इस संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम लिये बिना भारत की तरह शेष तीनों देशों ने उस पर जमकर शाब्दिक आक्रमण किया है। इसी अमेरिकी आक्रमण की तरफ इशारा करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका को शीतयुद्ध के दौरान जब पाकिस्तान की जरुरत थी, उसने उसे जमकर इस्तेमाल किया और अब उसे (निरोध की तरह) इस्तेमाल करके फेंक दिया। इन देशों ने अपने बयान में अफगानिस्तान के सवाल पर भी पाकिस्तान की खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि किसी अन्य देश की भूमि को आतंकवाद का अड्डा बनाने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। भारत भी अफगानिस्तान को लेकर बराबर यही बात कहता आ रहा है।

जहां तक चीन का सवाल है, इन चारों देशों ने चीन पर भी इशारों-इशारे में हमला बोला है। साफ-साफ आक्रमण नहीं किया है। पत्रकार परिषद में हर विदेश मंत्री ने चीन के खिलाफ दो-टूक रवैया अपनाया है लेकिन शायद भारत का लिहाज रखते हुए संयुक्त वक्तव्य में सिर्फ यही कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और नियंत्रण-मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की रक्षा कर सकें। लेकिन इस रवैए की भी चीनी सरकार के प्रवक्ता ने की भर्त्सना की है। उसने कहा है कि यह चौगुटा बनाया ही इसलिए गया है कि चीन का विरोध किया जाए। म्यांमार के मामले में भी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि म्यांमार में हम लोकतंत्र और नागरिक आजादी का समर्थन करते हैं लेकिन उस पर हम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के हक में नहीं हैं। भारत का यह संतुलित रवैया इसलिए ठीक है कि म्यांमार हमारा पड़ौसी देश है और हमारे बहुत से हित उससे जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर सभी मुद्दों पर चौगुटे की बैठक में भारत का रवैया ठीक रहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि यूक्रेन और म्यांमार के मामलों में भारत सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहा है? वह प्रभावशाली मध्यस्थ बन सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके आत्मविश्वास में कुछ कमी है। (नया इंडिया की अनुमति से)

-प्रियंका मंजरी

इंसानियत जब अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है तब उसका नाम"महबूब" होता है । भोपाल के महबूब वही शख्स है जिन्होंने बरखेड़ी फाटक के पास मालगाड़ी के नीचे आई नाबालिग लड़की को बचाने के लिए खुद मालगाड़ी के नीचे घुस गया और धड़धड़ाकर तेज चलती ट्रेन के बीच लडक़ी के सिर को झुकाते हुए पकड़कर पटरी के नीचे लेट गए। लडक़ी खड़ी मालगाड़ी के नीचे से ट्रैक पार कर रही थी,अचानक ट्रेन चलने से पैर फंस गया और चीखने लगी,सामने कारपेंटर का काम करने वाले महबूब थे,उन्होंने लड़की की जिंदगी बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी।लोगों ने इसका वीडियो बना दिया जो अब वायरल हो गया है।पुलिस अधिकारियों से पुरुस्कृत होते महबूब के सिर में सफेद टोपी और लंबी दाढ़ी है।वही टोपी और दाढ़ी जिससे आपको नफ़रत करने पिछले 7 साल से रोज सरकार और मीडिया दम लगा रही है।महबूब के पास मोबाइल नहीं है,महबूब को पता नहीं होगा उन जैसे टोपी और दाढ़ी लगे आदमी के व्हाट्सएप में कई करोड़ नफ़रत भरे मैसेज रोज हिंदुओं के ग्रुप में फारवर्ड होते हैं।या पता भी होगा तो महबूब को फर्क नहीं पड़ता होगा।क्यों महबूब के पास ईमान है,महबूब नहीं जानता था सामने जिसकी जिंदगी वे बचा रहे हैं वे "राम" को मानने वाले है कि "अल्लाह" को ।लेकिन जो उन जैसे दाढ़ी और टोपी लगे आदमी का फोटो लगा नफरती मैसेज फारवर्ड करते हैं उनके नीचे जरूर लिखा होता है " जय श्री राम" !

26 मार्च को बस्तर गोलीकांड की खबर पूरे देश भर में आग की तरह फैल चुकी थी। पूरा देश इस खबर को सुनकर स्तब्ध था। किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बस्तर के संत की तरह महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को मार डाला गया है।

देश भर में केवल एक ही चर्चा हो रही थी बस्तर के लोकप्रिय महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए हैं।

बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की क्रूर हत्या को लेकर 27 मार्च को पूरा जगदलपुर शहर जैसे शोक में डूब गया था।

शहर की एक भी दुकान उस दिन नहीं खुली थी। सड़कें वीरान थी, चौक-चौराहे सूने थे। यहां तक की रिक्शे वालों ने भी उस दिन अपना रिक्शा चलाना बंद रखा था।

बद्री विशाल पित्ती के कुशल संपादन में हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ' कल्पना ’ में एक विशेष टिप्पणी के साथ दुष्यंत कुमार की एक कविता ' ईश्वर को सूली '

(बस्तर गोलीकांड पर एक प्रतिक्रिया) प्रकाशित की गई जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है :

"ईश्वर उस आदिवासी ईश्वर पर रहम करें

सत्ता के लंबे नाखूनों ने जिसका जिस्म नोच लिया

घुटनों पर झुका हुआ भक्त

अब क्या

उस निरंकुशता को माथा टेकेगा

जिसने

भक्तों के साथ प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया ”

बस्तर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार

लाला जगदलपुरी की एक कविता 'दंडकारण्य समाचार ' में प्रकाशित हुई। जिसका शीर्षक था 'प्रशासक बन गए ऐसे कसाई, अहिंसा तिलमिलाई छटपटाई’। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां इस तरह हैं :

"दुखी मनुष्यत्व के वे पहरुवे थे

प्रताड़ित स्वत्व के वे पहरूवे थे

अनाहत सत्य के वे पहरुवे थे

अकल्पित तथ्य के वे पहरुवे थे

हृदय की दृष्टि के आदर्श थे वे

प्रकृति की सृष्टि के आदर्श थे वे..

प्रशासक बन गए ऐसे कसाई

अहिंसा तिमिलाई छटपटाई

विगत शासक प्रवीर उदार दानी

बहादुर कष्ट दर्शी स्वाभिमानी

कि जो थे नयनतारे आदिमों के

कि जो थे प्राण प्यारे आदिमो के

रुधिर उनका बहाया गोलियों से

उन्हें छलनी बनाया गोलियों से

फकत अन्याय पर था रोष उनका

नहीं था और कोई दोष उनका...

उन्हें बागी कहा लांछन लगाया

उन्हें दागी कहा लांछन लगाया

बहुत विश्वास था परमात्मा पर

करारी चोट बैठी आत्मा पर

उन्हें खोकर बहुत व्याकुल चमन है

उन्हें श्रद्धा सहित मेरा नमन है ”

31 मार्च को महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव के अनुज विजय चंद्र भंजदेव ने एक लिखित बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अपने भाई की मृत्यु की न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग करते हुए कहा :

" मेरे पूज्य बड़े भाई श्रद्धेय श्री प्रवीर चंद्र भंजदेव भूतपूर्व महाराजा बस्तर की गोलीकांड में हुई दुखद मृत्यु के समाचार से मुझे ममित्व पीड़ा हुई। जानकारी मिलते ही हम लोग अपने पुराने राजमहल पहुंचे और वहां भूतपूर्व महाराजा प्रवीर चंद्र के अंतिम दर्शन किए। अंत्येष्टि क्रिया के लिए उनकी लाश मुझे अधिकारियों द्वारा दी गई और मैंने अपने परिवार की परंपरा के अनुसार स्वर्गीय बड़े भाई की अंत्येष्टि क्रिया का भी प्रबंध किया। मैं तथा मेरे परिवार के लोग शोकाकुल थे। यह कहना कि मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। एकदम गलत है। मैंने यह अवश्य कहा था कि मेरे स्वर्गीय बड़े भाई की मृत्यु के कारणों की न्यायालीन जांच करवाई जाए। ”

अगर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के अनुज विजय चंद्र भंजदेव बस्तर गोली कांड की न्यायालीन जांच की मांग नहीं करते तब भी शासन खानापूर्ति के नाम पर यह सब जरूर करती।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.एल.पांडेय की सिंगल इंक्वारी कमीशन को बस्तर गोलीकांड की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।

न्यायविद कन्हैया लाल पांडेय की सिंगल इंक्वारी कमीशन की जांच के दौरान अनेक तथ्यों का खुलासा हुआ। रहस्य के अनेक आवरणों से पर्दा भी उठा।

शेष अगले सप्ताह...

-डॉ. लखन चौधरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को लेकर पिछले दिनों मंत्रालय, सचिवालय सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय साप्ताहिक कार्यदिवस की नई शुरूआत की थी। सरकार को उम्मीद थी कि इससे न केवल सरकारी कामकाज में सुधार आयेगा; बल्कि बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल इत्यादि ईंधन के लाखों रूपयों के संचालन खर्चों में कमी आयेगी। इससे सरकार का वित्तीय बोझ भी कम होगा। दूसरी ओर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन आराम मिलने से प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कामकाज में कसावट आयेगी एवं कामकाज की गुणवत्ता सुधरेगी।

सरकार इस निर्णय से पर्याप्त मात्रा में संतुष्ट दिख रही थी। सरकार ने एक कदम और आगे बढक़र यह बयान तक दे दिया था कि इससे राज्य का वित्तीय भार कम हो सकेगा। लगातार दो दिन अवकाश मिलने से अधिकारी एवं कर्मचारी सपिरवार अपने गांव, अपने आसपास के दर्शनीय स्थलों में घूमने जा सकते हैं, जिससे राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सैकड़ों बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा तथा राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

सरकार की सोच सैद्धांतिक तौर पर सही है। सरकार की ओर से जितनी और जिस तरह से उम्मीदें जतीई जा रही थी, वह भी तथ्यात्मक तौर पर सही है, मगर सप्ताह भर पहले ही लागू व्यवस्था हांपने या दम तोडऩे लगी है तो सवाल उठना लाजिमी है कि क्या नई व्यवस्था में कोई कमी या खामी है ? या नई व्यवस्था में राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारी समायोजित नहीं हो पा रहे हैं ?

सवाल यह भी उठता है कि क्या इस नई व्यवस्था को लागू करने के पहले सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कोई सलाह-मश्विरा लिया था? क्या अधिकारी एवं कर्मचारी इस नई व्यवस्था के लिए तैयार थे? यदि तैयार थे, तो फिर अब इस व्यवस्था को लेकर पुन: पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए कहने की बातें क्यों हो-आ रही हैं? क्या यह नई व्यवस्था राज्य में असफल होकर रह जायेगी? क्या सरकार इस नई व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने से पीछे हट सकती है? आखिरकार इसके लिए जिम्मदार कौन है?

फाईव डे वीक को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रवैये से सरकार किस तरह निपटेगी या निपटने वाली है? इस नई व्यवस्था के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही या लेटलतीफी के क्या मायने हैं? अब, जब राज्य भर से शिकायतें आनी आरंभ हो चुकी हैं, तब क्या इस विवाद में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संगठन आगे आयेगा? जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है, उनके बचाव के लिए संगठन क्या करेगा? क्या सरकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आगे झुकेगी? कई तरह के सवाल हैं।

दरअसल में पिछले साल सुशासन दिवस 25 दिसम्बर के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘गुड गवर्नेंस इंडेक्स-2021’ जारी किया गया था, जिसमें ग्रुप बी के राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से तैयार इस सूचकांक को राज्यों को सुशासन की कसौटी पर कसने के लिए जारी किया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ को मिले अग्रणी दर्जे से उत्साहित होकर सरकार ने एक और कदम उठाते हुए फाईव डे वीक व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया था।

हांलाकि कुछ को कहना है कि सरकार ने बगैर विस्तृत सलाह-मश्विरा किये एवं बिना रोडमैप के इस नई व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की थी। जिसे तत्काल अमल में लागू कर दिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ या हो रहा है कि राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारी इस नई व्यवस्था को अपना नहीं पा रहे हैं। कहा जाये कि इस फाईव डे वीक की नई व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं।

इधर जब इस नई फाईव डे वीक वर्किंग व्यवस्था को इसी महिने लागू की गई, तो अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ही सवाल उठाया था कि मात्र आधा घंटा बढ़ाने से क्या होगा? पांच कार्यदिवस में मात्र ढाई घंटा बढ़ाने से पूरे एक दिन के कामकाज की भरपाई कैसे होगी? जहां आधे घंटे के लंच में अधिकारी एवं कर्मचारी घंटों बाहर रहते हैं, समय पर कार्यालय कभी नहीं आते हैं एवं अक्सर समय के पहले निकल जाते हैं, ऐसे में एक दिन का कार्यदिवस और कम कर देने से कामकाज कैसे होगा? गंभीर सवाल उठता है।

सार यह है कि हमारे राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस लोकतंत्र के महान वोटर हैं। ये भी रोज देख रहे हैं कि जब नौकरशाह, राजनेता एवं वोटर लोकतंत्र की मलाई खा रहे हैं, तो भला अधिकारी एवं कर्मचारी ही इससे वंचित क्यों रहें? सप्ताह में एक दिन और आराम करना एवं बाकि के दिनों में भी अपनी मर्जी से आना-जाना आखिर उनका भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है? कौन क्या करेगा? सरकार की इतनी हिम्मत कहां है कि कोई कार्रवाई कर सके? मीडिया का काम हल्ला करना है, करे। जनता जागेगी तब व्यवस्था सुधरेगी। जनता कब जागेगी? इंतजार रहेगा!

कांग्रेसी, समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक बुद्धिजीवियों का यह फतवा कि संघ और भाजपा परिवार के अंदर बुद्धिजीवी हैं ही नहीं। मुझे नागवार गुजरता रहा है। मैं यह बात कभी नहीं मान सका कि देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में बुद्धिजीवियों का अकाल ही रहा है। फिर भी उनकी प्रसिद्धि और सफलता की धरती इतनी उर्वर कैसे होती चली गई कि वह आज केंद्रीय सत्ता पर काबिज है। बल्कि बहुत मजबूती से काबिज है। अब पूरा खेल ही उसके हाथ आ गया लगता है। वे ही खेल के नियम तय करते हैं। वे ही फैसला भी करते हैं। बाकी लोग आलोचना करने के वैचारिक दलदल में फंसा दिए गए हैं। उनमें कुछ अपने मुंह मियां मि_ू बनने की आदत पाल चुके हैं। अपने हाथों आत्ममुग्ध होकर अपनी पीठ ठोंकने की अदा को लगता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा के ‘नुमाइन्दों’ में जनता के मन को समझने वाले लोग नहीं हैं। हो लेकिन उलटा ही रहा है।

तथाकथित दक्षिणपंथी निजाम और विचारधारा ऐसा एजेंडा लागू करते हैं जो देशहित में न होकर समय के खिलाफ होता है। वामपंथी बुद्धिजीवी लेकिन अपनी सार्थक, तटस्थ और वस्तुपरक भूमिका से छिटक जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी बेपरवाह हो जाती हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि कभी तो दक्षिणपंथी विचारधारा को मुकम्मिल तौर पर परास्त कर सकेंगे। लगातार चुनावों के परिणाम बता रहे हैं कि यह हसीन मुगालता है। हालिया कर्नाटक में एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब लगाकर अपने कॉलेज जाने से श्रीराम सेने के कुछ ‘उत्साही’ (हालांकि वे कूढ़मगज हैं) छात्रों ने रोकने की कोशिश की। विरोध में अपनी देह पर भगवा दुपट्टे लहराए। ‘जय श्री राम’ का घातक संदेश बनाकर नारा लगाया। उनसे बिना डरे जवाब में छात्रा ने भी ‘अल्लाह हू अकबर’ नारा लगाया। ‘जय श्री राम’ तो हिंसक नारा बना दिया गया है। हिंदू अतिवादिता ने उसे खास तौर पर मुसलमानों के गर्दन को हलाल करने की तरह चलाया है। ‘अल्लाह हू अकबर’ लेकिन उसका इलाज नहीं है। छात्रा मुस्कान द्वारा ‘अल्लाह हू अकबर’ का उद्घोष प्रतिरोधी सांप्रदायिकता की गूंज है। उसकी अनावष्यक तारीफ नहीं की जा सकती। सेकुलरिज्म का तो दोनों ओर से नुकसान होता है। भारत के समझदार नागरिकों को ठंडे दिमाग से तटस्थ और वस्तुपरक ढंग से सोचना होगा। हिन्दुत्व की सांप्रदायिकता बनाम इस्लामिक कठमुल्लापन से देश को वैचारिक श्मशान बनाम कब्रिस्तान ही मिल रहे हैं। नारेबाज इतिहास नहीं रचते। जानना चाहिए हिंदुस्तान में संविधान के मकसद और सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज्म को लेकर पिछले 75 वर्षों से ज्यादा से खेला हो रहा है। उसकी बुनियाद में कई जज्ब की गई यूरो अमेरिकी मान्यताएं हैं। नागरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जीवन जहरीला किया जा रहा है। यह तो जाहिर है कि संविधान में यूरोपीय नस्ल का सेकुलरिज्म एक नये संवैधानिक विचार के रूप में इंजेक्ट किया गया है। पहले शब्दों में नहीं किया जा सका क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां और इतिहास के घटनाचक्र प्रतिकूल रहे हैं। विभाजन मुख्य घाव था। इंदिरा गांधी ने उसे 42 वें संशोधन संविधान संशोधन के जरिए शब्द में उच्चारित किया। सेकुलरिज्म की अवधारणा नेहरू की अगुवाई में आई थी। सबसे निर्णायक पद पर बिठाए गए डॉक्टर अंबेडकर समर्थक थे। कई कांग्रेसी ढके, मुंदे तौर पर विरोध करना चाहते थे, लेकिन नेहरू के कद्दावर व्यक्तित्व के सामने सब चुप रहे। और अंबेडकर ने कबूल किया कि कांग्रेस और नेहरू के संविधान बनाने में सहूलियत हुई। वह सहूलियत अब सेकुलरिज्म और समाजवाद के नारे का मलीदा बनाते तत्वों को हजम नहीं हो पा रही है। नफरत का घाव पक गया है। कई शब्दों पर ही हिंदुत्व समर्थकों का कब्जा हो गया है जबकि वे अपने गर्भगृह में संप्रदायवादी नहीं हैं। यह देश हिंदुओं का तो है। इसमें कहां शक है? हिंदू इस देश के निवासी हैं। लेकिन हिंदू होने का अभिप्राय क्या है? सनातनी हिंदू से याने जब कोई विदेशी भारत में नहीं आया था। या जब सब बाहरी लोग भारत आ चुके थे? पीढिय़ों से रचे बसे लोग हिंदू की समावेशी व्यापक परिभाषा में हैं कि वे सब भारतवासी हैं। मजहब नहीं इतिहास के चश्मे के लिहाज से अपने देश की संतान हैं।

संविधान में भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में कई प्रावधान बनाए गए। अन्यथा देश में आगे विभाजन और खतरा था। कई अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को पुष्ट करने साफ-साफ ऐलान किए गए। अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। इसमें हिंदू मुसलमान विभाजन को बहिष्कृत किया गया है। अनुच्छेद 15 में भी धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की पूरी मनाही है। अनुच्छेद 25 में अंत:करण और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की आजादी दी गई है। जिससे खास तौर पर अल्पसंख्यकों को धार्मिक और संवैधानिक सुरक्षा का भाव महसूस हो। मसलन कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। अनुच्छेद 26 में धर्म प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। विशेष धर्म की शिक्षा देने के संबंध में भी है। भारत के किसी भी इलाके में नागरिकों के किसी भी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

कर्नाटक के हुबली के शिक्षा संस्थान में हुआ यह कि एक मुस्लिम लडक़ी को हिजाब पहनकर जाने से रोका गया है। उसे कहा जा रहा है कि वह उस संस्था का ड्रेस कोड है। केंद्र सरकार और भाजपा के नुमाइंदे छाती ठोंक कर कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान को अपना ड्रेस कोड बनाने का हक है। विद्यार्थियों को उसे मानना जरूरी होगा। किसी भी व्यक्ति को और लड़कियों को भी अपनी पसंद, रुचि और परंपरा की पोशाक पहनने का अधिकार तो संविधान के साथ ही पारंपरिक है। उसे रोका नहीं जा सकता। उलट तर्क है कि ड्रेस कोड लगाने का अधिकार शिक्षा संस्थान को है। शिक्षा संस्थान को ड्रेस कोड लगाने का अधिकार लेकिन संविधान नहीं देता है। ड्रेस कोड लगाने का अधिकार एक व्यावसायिक, प्रषासनिक या स्वविवेक का है। बंदिश लगाने के अधिकार से इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी बंदिशें लगाने का अधिकार सरकार को भी तब है जब संविधान इजाजत दे, अन्यथा नहीं। डे्रस कोड पसंद नहीं है तो मत पढि़ए कहना घातक और असंवैधानिक है। सेना के सभी अंगो का ड्रेस कोड बदला गया है। उसका कर्नाटक के दृष्टांत से कोई समानांतर नहीं है। सेना संवैधानिक निकाय ही है। राज्य को अधिकार है कि अपने कानून और निर्देश बनाए और उनको मानना आवश्यक होगा। लाल टोपी समाजवादी पार्टी का, खादी का धोती कुर्ता, टोपी कांग्रेस का, भगवा दुपट्टा, झंडा, रंग संघ परिवार का स्वैच्छिक आचरण रहा है। लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी दुनिया में है। पोशाकों या प्रतीकों से प्रेम ही मौलिक अधिकार है। वह किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। भगवा दुपट्टा काले हिजाब के लिए दी ग्रेट खली क्यों बनाया जा रहा है। यह एक असंवैधानिक आचरण का नमूना है। अब तो हालत है कि धार्मिक आस्थाओं और संविधान की आयतों पर चौधरियों की मनाही है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद राम मंदिर मामले में पांच जजों की बेंच ने भी आस्था को हिन्दू तर्कों का आधार माना। उसका कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है। तब यदि मुसलमान कहते हैं कि हिजाब पहनना उनके धर्म, परंपरा और धार्मिक अनुभवों के कारण आचरण में आया है, तो यह फतवा नहीं दिया जा सकता कि धार्मिक आस्थाओं पर ड्रेस कोड का बुलडोजर चढ़ा देंगे। संविधान सभा में समान नागरिकता के सिद्धांत पर बहस में केवल मुसलमान सदस्यों ने विरोध किया। एक भी हिंदू सदस्य ने समर्थन नहीं किया। इसके ठीक उलट एक भी मुसलमान सदस्य इतना उदार नहीं था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव का समर्थन करता। दोनों धर्म के मानने वाले आजादी की राजनीति के सिपहसालार भी इतने संकुचित थे कि देश हित में समान वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आगे नहीं आ पाए। यही कमजोरी संघ परिवार ने पकड़ ली। इसीलिए जब व्याप्त कुरीति तीन तलाक की परम्परा को खारिज किया। तो मुस्लिम औरतों का उनको पष्चिम उत्तरप्रदेश से खासतौर पर इतना समर्थन मिला। कम से कम चार बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासन को हिदायत दी है कि सामाजिक गतिशीलता के हित में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। परंपरा हर वक्त जायज नहीं होती। पारंपरिक पोशाक अपरिवर्तनषील भी नहीं होती। निजी संस्थान कह सकते हैं ड्रेस कोड नहीं मानना है तो नौकरी मत करिए। लेकिन जहां शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है। शिक्षा देना एक कर्तव्य है। वहां इतनी आसानी से फतवा नहीं दिया जा सकता। संविधान बनाने में हिंदू मुस्लिम एकता की कलई खुली। उड़ीसा के सदस्य लोकनाथ मिश्र ने सेकुलरिज्म का इतना मजाक उड़ाया कि उसे पढऩे से कोफ्त होती है। उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत की इतनी बुराइयां निकालीं कि उसे वह संविधान सभा की पोथी का वायरस लगता है। कभी सरदार पटेल तक ने कह दिया था कि मुसलमानों को इतनी रियासतें हमने दे दी हैं। फिर भी लोग खुश नहीं हैं। उनके लिए बस एक ही जगह है और वह है पाकिस्तान। यही आज गिरिराज सिंह विकृत अर्थ में लगातार उगलते रहते हैं। नागरिकता के मामले में पंजाब राव देशमुख ने भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कुछ कहा था पढऩे में बहुत बुरा लगता है। 1955 में जब नेहरू हिंदू कोड बिल लेकर आए जिसमें हिंदुओं के पारंपरिक अधिकारों के बदले अधिनियमित अधिकार देने की बात कही गई। तब मुसलमानों की उनकी परंपराओं की बुराई करते करते भी एमएस गोलवलकर और करपात्री जी ने हिंदू धर्म में किसी भी तरह के कानूनी हस्तक्षेप की बात को कबूल नहीं किया। लोग कहते हैं कि धर्म हमारी आस्था का विषय है और धार्मिक मामलों को लेकर संविधान को हस्तक्षेप करने की आजादी नहीं देते। हम संविधान ही बदल देंगे। केंद्र सरकार में लोग बहुत सयाने और चतुर हैं। वह एजेंडा सेट करते हैं और विपक्षी अपने आप को बहुत विद्वान समझते भाजपा संघ के जमावड़े को कम बुद्धि का समझते हैं पीछे पीछे दौडऩे लगते हैं। जम्मू कश्मीर विवाद, अनुच्छेद 370, कर्नाटक का ड्रेस कोड, कब्रिस्तान बनाम श्मशान, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र का आव्हान, संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत, मदरसों में कठमुल्लापन, लव जिहाद जैसे ठनगन मोदी सरकार सेट करती है। बाकी पार्टियां पीछे दौड़ती भी गाल बजाती हैं कि हिंदू धार्मिक जमावड़े में बुद्धिजीवियों की कमी है। हद है कि गाय, गंगा, गीता, हिंदू, हिंदुत्व, श्रीराम, जय श्रीराम, मथुरा, बनारस, वाराणसी, काशी जैसे सैकड़ों शब्द भाजपा संघ की डिक्शनरी के कॉपीराइट में हैं।

अचरज है कि हिंदू महासभा के तत्कालीन नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उप समिति की बैठक में प्रस्ताव में दिया था। उसमें अल्पसंख्यकों को बहुत अधिकार देने की बात की थी। उसे संविधान सभा ने नेहरू और अंबेडकर की अगुवाई में और यहां तक कि बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के नेताओं ने भुला दिया। वरना आज अल्पसंख्यकों को इतने संवैधानिक अधिकार होते कि हिंदू मुस्लिम का पचड़ा ही देश में खत्म हो गया होता। हिंदुत्व और हिंदू सांप्रदायिकता का बखान करने आलोचना करने के साथ-साथ मुस्लिम कठमुल्लापन पर खुलकर बात करनी चाहिए। अन्यथा सेकुलरिज्म का अर्थ तुष्टीकरण है कहना सरल हो जाता है। क्या मुस्लिम परंपराएं अनुमति देती हैं कि संविधान उनकी परंपराओं के खिलाफ है। कहीं भी संविधान प्रतिबंध नहीं लगा सकता? एक विद्यार्थी को हिजाब नहीं पहनने को लेकर सरकार तक अनुच्छेद 19 के तहत कानून नहीं बना सकती। तब स्कूल या कॉलेज कब बना सकता है। चित और पट दोनों कैसे चल सकते हैं।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

देश के पांच राज्यों में मतदान की शुरुआत हो गई है। इस बार लगभग सभी पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़ी-बड़ी चूसनियां लटका दी हैं। फर्क इतना ही है कि इस बार ये चूसनियां बहुत देर से लटकाई गई हैं। हर पार्टी इंतजार करती रही कि देखें दूसरी पार्टी कौनसी और कौनसी चूसनियां लटकाती हैं। हम उससे अधिक मीठी और सुंदर चूसनी लटकाएंगे। इन सभी राजनीतिक दलों से कोई पूछे कि आपकी राज्य सरकारें इन चूसनियों के लिए पैसा कहां से लाएंगी? जो वायदे पांच साल पहले किए गए थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए तो इन नए वायदों का एतबार क्या है?

जो भी हो ये पांच राज्यों के चुनाव अगले आम चुनाव की भूमिका लिखेंगे। जो पार्टी भी, खास तौर से उत्तरप्रदेश में जीतेगी, वह 2024 में दनदनाएगी, इसमें जरा भी शक नहीं है। वहां कांग्रेस और बसपा की तो दाल काफी पतली होनेवाली है लेकिन यदि भाजपा जीत गई तो राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ का सिक्का दनदनाने लगेगा और उस जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के माथे बंध जाएगा। और यदि समाजवादी पार्टी जीत गई तो अखिलेश यादव के नेतृत्व या पहल पर देश के सारे विरोधी दल एक होने की कोशिश करेंगे और 2024 के आम चुनाव में मोदी-विरोधी मोर्चा खड़ा कर लेंगे।

यह असंभव नहीं कि भाजपा-गठबंधन की छोटी-मोटी पार्टियां भी टूटकर विपक्ष की इस बारात में शामिल हो जाएं। उ.प्र. का यह प्रांतीय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश के सबसे ज्यादा सांसद (80) इसी प्रदेश से आते हैं। इन चुनावों की एक अन्य विचित्रता यह भी है कि ये किंही राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं लड़े जा रहे हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता का जितना ढोल इन चुनावों में पिटा है, शायद किसी अन्य चुनाव में नहीं पिटा। योगी और मोदी हिंदू वोट बैंक पर लार टपका रहे हैं और सपा की कोशिश है कि पिछड़े, मुसलमान और दलित वोटों पर वह कब्जा कर ले।

इन दोनों पार्टियों में से जो भी सरकार बनाएगी, अब अगले पांच साल उसका राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। गठबंधन में घुसे नेता और दल अपनी सरकारों को बीच मझदार में डुबाकर चले जा सकते हैं। जहां तक किसानों का सवाल है, उनके वोट तो विपक्ष को मिलने ही है। सत्ता में जो भी आए, पंजाब और उत्तरप्रदेश के किसान उसका जीना हराम कर देंगे। दूसरे शब्दों में इन पांच राज्यों के चुनाव 2024 के आम-चुनाव के प्रतिबिंब तो बनेंगे ही लेकिन वे जिस तरह से हो रहे हैं, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं तो हम कम से कम यह संतोष कर सकेंगे कि हमारे ये चुनाव हिंसा और फर्जी मतदान से मुक्त रहे हैं। (नया इंडिया की अनुमति से)

-डॉ राजू पाण्डेय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वास्थ्य बजट से इस क्षेत्र के जानकार आहत, दुःखित और आक्रोशित हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार के. सुजाता राव कहती हैं- "कोविड-19 के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है जो किसी भी दृष्टि से अस्वीकार्य है। मौत का यह आंकड़ा कम हो सकता था, लोगों की अकल्पनीय पीड़ा में भी कमी लाई जा सकती थी यदि हमारा स्वास्थ्य तंत्र ठीक ठीक काम कर रहा होता।" के. सुजाता राव ने कहा -"स्वास्थ्य क्षेत्र की जैसी उपेक्षा बजट में की गई है उससे मैं हतप्रभ हूँ। 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण कोविड-19 की छाया में लिखा गया है। पिछले दो वर्षों ने हमें अनेक जख्म दिए हैं। मुझे उम्मीद थी कि स्वास्थ्य पर भरपूर ध्यान दिया जाएगा किंतु बजट में देश के नाकाम स्वास्थ्य तंत्र में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं दिखता।"

एसएलजी हॉस्पिटल के कार्यपालक निर्देशक सोमा राजू ने कहा कि सरकार को आवश्यक रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में या तो स्वयं निवेश करना चाहिए अथवा निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तभी हम अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेंगे।

इन्फेक्शन कंट्रोल अकादमी के अध्यक्ष रंगा रेड्डी बुर्री की राय में बजट में प्राइमरी हेल्थकेयर की उपेक्षा की गई है और इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में लोगों पर वित्तीय भार पड़ेगा।

महामारी विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया के अनुसार डेल्टा वैरिएंट की दूसरी लहर के दौरान देश बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस भयानक अनुभव के बाद वित्त मंत्री से स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी आशाएं थीं जो पूरी नहीं हुईं।

स्वास्थ्य बजट की चर्चा से पहले बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार द्वारा किए गए इस दावे का परीक्षण आवश्यक है कि स्वास्थ्य पर व्यय विगत दो वर्षों में बढ़कर जीडीपी का 2.1 फीसदी हो चुका है और सरकार 2025 तक इसे जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित उन सभी हिस्सों का समावेश स्वास्थ्य व्यय में कर दिया था जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन नहीं आते थे। स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में अलग से कोई इजाफा नहीं किया गया बल्कि पोषण, जल एवं स्वच्छता के व्यय को स्वास्थ्य व्यय में जोड़ देने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्वास्थ्य पर सरकार जमकर खर्च कर रही है। विगत वर्ष आयुष मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन और कोरोना वैक्सीन पर होने वाले खर्च को भी स्वास्थ्य के खर्चे में जोड़ा गया था। इस वर्ष भी सरकार के स्वास्थ्य बजट में 135 फीसदी इजाफे के दावों को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।