विचार/लेख

-डॉ. परिवेश मिश्रा

शनिवार 12 सितम्बर सन् 1778 की सुबह।

उस समय सारंगढ़ में राजा विश्वनाथ सिंह जी का राज था। राजपरिवार बादल महल में निवास करता था। उस महल के अवशेष गिरिविलास महल के परिसर में विद्यमान हैं।

सारंगढ़ कम आबादी की एक छोटी बस्ती थी। जितनी थी मिट्टी, चूने और पत्थरों की दीवारों से बने गढ़ के भीतर थी। आबादी में राजगोंड और गोंड के अलावा बिंझवार, भैना और गांड़ा परिवारों के साथ राऊत (यादव/रावत) परिवार प्रमुख थे जो राज्य की सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कुछ मुस्लिम परिवार थे जो चूडिय़ों और मनिहारी सामान का व्यवसाय करते थे। इनके स्थायी खरीददार गिनेचुने रजवाड़ों में ही थे और ये आसपास के इलाके में आना जाना करते रहते थे। किले के चारों ओर सुरक्षात्मक घेरे के रूप में बहने वाला नाला साल के इस समय हमेशा की तरह पूरा भरा था।

आम तौर पर शांत रहने वाली गढ़ी में हर व्यक्ति उस सुबह घर के बाहर था और सब की कौतूहल भरी निगाहें किले के दरवाजे पर थीं। उस दिन सारंगढ़ में पहली बार एक अंग्रेज दिखाई दिया था। उससे पहले किसी अंग्रेज़ के छत्तीसगढ़ पहुंचने के दजऱ् इतिहास की जानकारी मुझे नहीं है। घूल-घूसरित फौजी वर्दी में धोड़े पर सवार ईस्ट इंडिया कम्पनी का जो अधिकारी किले में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा में खड़ा था उसका नाम था रॉर्बट फ़ार्क्वार।

लगभग माह भर पहले कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कम्पनी के कुछ सैनिक नुमा अधिकारी ‘गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल’ वॉरेन हेस्टिंग्स का राजा साहब के नाम लिखा एक पत्र ले कर आए थे। हेस्टिंग्स ने लिखा था कि उनके अधिकारियों का एक दल, जिसे ‘ऐम्बेसी’ के रूप में संबोधित किया गया था, मराठा राजा रधुजी भोंसले से मिलने नागपुर जाने के लिए कलकत्ता से रवाना होने वाला है। हेस्टिंग्स ने पत्र में पूर्व-सूचना देते हुए दल के सारंगढ़ राजा साहब से भेंट करते हुए राज्य से गुजरने की अनुमति मांगी थी। राजा साहब ने अनुमति प्रदान कर दी थी।

किन्तु उस दिन राजा विश्वनाथ सिंह जी को प्रतीक्षा थी एलेक्जेंडर ईलियट की। हेस्टिंग्स ने जो पत्र भेजा था उसमें दल के मुखिया का यही नाम बताया गया था। रॉर्बट फ़ार्क्वार से उन्हे पता चला कि ईलिएट की उसी सुबह मृत्यु हो गयी थी और पूर्व-निर्धारित प्रकिया के तहत दूसरे नंबर के अधिकारी फार्कवार ने तत्काल एम्बैसी की कमान सम्भाल ली थी। उस समय रॉबर्ट फार्कवार स्वयं इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी किस्मत में भी एक महिने के बाद छत्तीसगढ में ही दफन होना लिखा था। किन्तु फार्कवार की कहानी कभी और।

‘ऐम्बेसी’ के सारंगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश की सूचना खबरियों ने राजा साहब को छह सितम्बर को दे दी थी। खबरियों ने यह भी बताया था कि अंग्रेजों के दल का मुखिया तथा कुछ अन्य लोग बुखार से ग्रस्त हैं और उन्हे कुछ दिनों के लिए पड़ाव करना होगा। राजा साहब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मौके पर पंहुचकर मदद करें। मदद के रूप में पड़ाव के लिए उपयुक्त स्थान का चयन सबसे महत्वपूर्ण था।

सारंगढ़ से सरायपाली का मार्ग आज के गुमर्डा वन्यप्राणि अभ्यारण्य को चीरता हुआ निकलता है। इस मार्ग में सारंगढ़ से 12 कि.मी. की दूरी पर सालर गांव है। घने वन क्षेत्र का पानी समेट कर लात नदी इस गांव के किनारे से हो कर महानदी की ओर आगे बढ़ती है। सन् 1778 के सितम्बर माह के प्रारंभ में इस नदी में बहुत पानी था। वन उन दिनों बहुत घने थे और सभी प्रकार के हिंसक तथाअन्य वन्य प्राणियों से भरे पूरे थे। नदी के तट पर सालर के उस पार सेमरा गांव भी तब तक अस्तित्व में आ चुका था। इन दोनों गांवों के बीच नदी में एक टापू है। ईलियट के दल के पड़ाव के लिए इसी स्थल को सुरक्षित माना गया।

किन्तु पांच दिन के तेज बुखार के बाद दल के मुखिया एलेक्जेंडर ईलियट का निधन हो गया। मृत्यु के समय ईलियट की उम्र थी मात्र तेईस वर्ष। वॉरेन हेस्टिंग्स के अलावा चंद मु_ी भर लोग ही थे जिन्हे इस एम्बैसी के महत्व और इसके सारंगढ़ राज तक पंहुचने के अंतरराष्ट्रीय कारणों की जानकारी थी।

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सन् 1772 में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त कर दिया था। बम्बई (मुम्बई) और मद्रास (चेन्नई) में भी गवर्नरों ने काम संभाल लिया था। किन्तु भू-मार्ग के माध्यम से अंग्रेजों के इन तीनों मुख्यालयों के बीच सम्पर्क नही था। श्रीलंका का चक्कर लगा कर समुद्र से पंहुचने का विकल्प नही था। पदभार सम्भालने के बाद कलकत्ता और बम्बई को जोडऩे वाला एक सुरक्षित गलियारा प्राप्त करना हेस्टिंग्स की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। (यह वही गलियारा था जिस पर आगे चल कर कलकत्ता और बम्बई के बीच द ग्रेट ईस्टर्न रोड बनी और बम्बई हावड़ा रेल लाईन का निर्माण हुआ)

हेस्टिंग्स का दौर शुरू होते तक कलकत्ता और बम्बई के बीच के भारत के पूरे भूभाग पर मराठे हावी हो चुके थे। इधर एक अंतरराष्ट्रीय घटना ने गलियारा प्राप्त करने के लिए हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश आकाओं का दबाव अचानक बहुत बढ़ा दिया। अमेरिका तब तक ब्रिटेन के अधीन था। सन् 1775 में वहां के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध शुरू कर दिया था जिसे आज भी इतिहास में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेन्डेन्स के नाम से याद किया जाता है। एक तरफ ब्रिटेन था तो दूसरी ओर उसके तेरह ऐसे उपनिवेश जिन्होने अपने आप को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित कर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना की घोषणा कर दी थी।

कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों के लिए दूर अमेरिका में चलने वाला युद्ध इसलिए डराने वाला था क्योंकि उस युद्ध में अंग्रेजों के विरोधियों को मदद कर रहा था फ्रांस और फ्रांस की अच्छी खासी मौजूदगी और प्रभाव भारत में भी था। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की जड़ें तब तक मजबूत नहीं हो पायी थीं। अमेरिका की तरह यदि फ्रांस भारत में भी ब्रिटेन विरोधियों को मदद दे कर प्रभावी प्रतिरोध खड़ा करने में सफल हो जाता तो अंग्रेजों का यहां टिकना मुश्किल था। इस संभावना ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी।

दक्षिण में टीपू सुल्तान और उत्तर में सिंधिया फ्रांसीसियों के करीब आ चुके थे। अब गलियारा प्राप्त करने के साथ साथ हेस्टिंग्स के लिए आवश्यक हो गया था कि वह फ्रांस से मिलने वाली संभावित चुनौती का सामना करने के लिए मध्य-भाग में प्रभावशाली नागपुर के भोंसले जैसे मराठों के साथ संधि की संभावना तलाशे। भोंसले के पास फ्रांसीसी पहुंचे उससे पहले हेस्टिंग्स को उनके पास पंहुचना था।

यही वो लक्ष्य था जिसे प्राप्त करने के लिए हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड में उपलब्ध सबसे योग्य युवाओं में से एक एलेक्जेंडर ईलियट को कलकत्ता बुलाया था। इंगलैन्ड से भारत आने के बाद ईलियट को हेस्टिंग्स के सेक्रेटरी के पद का आवरण दे कर एक माह की कठोर ट्रेनिंग दी गई थी और मिशन के लिए तैयार किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हरकारों के हाथों भेजी जाने वाली डाक की व्यवस्था को आम जनता के लिए खोल दिया था (इसीलिए हेस्टिंग्स को भारतीय डाक सेवा या ‘इंडिया-पोस्ट’ का जनक भी कहा जाता है)। ईलियट की ‘एम्बैसी’ का सार्वजनिक रूप से घोषित लक्ष्य अंग्रेजों के लिए इसी मकसद से गलियारा प्राप्त करना था -पोस्टल कॉरीडोर।

ईलियट की ‘एम्बैसी’ को 20 जून 1778 के दिन चार सौ भारतीय घुड़सवार सैनिकों के साथ कलकत्ता से रवाना किया गया था। दल में ईलियट के सहायक के रूप में रॉबर्ट फार्कवार, सैनिकों की टुकड़ी के मुखिया के रूप में केप्टन विलियम कैम्पबेल समेत कुल पांच अंग्रेज अधिकारी थे। मूसलाधार वर्षा में यह दल कटक और वहां से सोनपुर होते हुए महानदी के किनारे किनारे आगे बढ़़ा।

मौसम की मार और यात्रा की थकान ने दल के सभी सदस्यों के हाल बुरे कर दिये थे। रास्ते में ईलियट की तबियत बिगडऩे की सूचना हेस्टिंग्स तक पंहुचा दी गई थी और वहां से वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश भी आ चुके थे।

इन्ही आदेशों के परिपालन की कड़ी में एम्बैसी के नए मुखिया रॉबर्ट फ़ार्क्वार सारंगढ़ राजा से मिलने पंहुचे थे। अपने साथी एलेक्ज़ेंडर ईलियट के मृत शरीर को सैनिकों की सुपुर्दगी में छोड़ कर वे राजा विश्वनाथ सिंह जी के पास उसे उनके राज्य की सीमा में दफनाने की अनुमति लेने आए थे। राजा साहब ने अनुमति दी और सारंगढ़ राज्य में कदम रखने वाला पहला अंग्रेज सदा के लिए यहां का हो गया।

ईलियट स्कॉटलैन्ड के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे। उनके दादा को ‘मिन्टो के बैरन’ की पुश्तैनी उपाधि दी गयी थी। आगे चलकर एलेक्ज़ेंडर ईलियट के छोटे भाई भारत में लॉर्ड मिन्टो प्रथम के नाम से सन् 1807 से 1812 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड मिन्टो प्रथम के पर-पोते सर गिल्बर्ट जॉन ईलियट भी आगे चल कर सन् 1905 से 1910 के बीच भारत के वॉईसराय और गवर्नर जनरल बने। वे लॉर्ड मिन्टो द्वितीय कहलाए। ( नयी दिल्ली के मिन्टो ब्रिज वाले।)

ईलियट की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स का भेजा एक और दल सारंगढ़ पंहुचा। इस दल ने हेस्टिंग्स की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के रूप में राजा साहब को एक हाथी और खि़लअत के साथ भेंट दीं। जिस स्थान पर ईलियट को दफऩाया गया था वहां हेस्टिंग्स के लोगों ने स्थानीय कारीगरों की सहायता से एक कब्रगाह का निर्माण किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा अपने किसी मुलाजिम के लिए भारत में निर्मित की गयी यह पहली कब्रगाह है। हेस्टिंग्स ने एलेक्ज़ेंडर ईलियट के बारे में विस्तृत समाधि लेख के साथ एक तराशा हुआ बड़ा पत्थर भी भेजा था जिसे कब्रगाह की दीवार पर स्थापित किया गया।

एलेक्ज़ेंडर ईलियट के आगमन, मृत्यु और उसकी कब्र के उपर हुए निर्माण के काल तक इस इलाके में लोगो ने न केवल अंग्रेज को नही देखा था बल्कि मकबरा या कब्रगाह जैसा शब्दों के अभ्यस्त भी नही थे। समाधि, मंदिर जैसे शब्दों से थोड़ा-बहुत परिचय अवश्य था।

स्थानीय लोगों ने कब्र के उपर हुए निर्माण को देखा और उसे ‘अंग्रेज का मंदिर’ नाम दे दिया। इस नाम का प्रभाव यह हुआ कि सवा दो सौ वर्ष से अधिक समय बीत गया पर कब्रगाह सलामत है। हालांकि एक कारण यह भी रहा कि 1947 तक अंग्रेज सरकार इस मकबरे की देखरेख के लिए समय समय पर आर्थिक सहायता भी भेजती रही। सारंगढ़ आने वाले सभी महत्वपूर्ण अंग्रेजों ने यहां पंहुचकर फूल चढ़ाए।

नियुक्ति अवधि पूरी होने पर वापस इंगलैंड वापस जाते समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने जहाज में लिखी अपनी डायरी में एलेक्जेंडर ईलियट और उसके मिशन के बारे में विस्तार से लिखा। एक बेहद प्रतिभाशाली युवा की इतनी कम उम्र में मृत्यु हो जाने के लिए वे अपने आप को दोषी मानते रहे।

गिरिविलास पैलेस

सारंगढ़ 496445 छत्तीसगढ़

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

उजबेकिस्तान के समरकंद में 15-16 सितंबर को शांघाई सहयोग संगठन के सदस्य-राष्ट्रों का जो शिखर-सम्मेलन होने वाला है, वह दक्षिण और मध्य एशिया के राष्ट्रों के लिए विशेष महत्व का है। यों तो यह संगठन 2001 में स्थापित हुआ था लेकिन इस बार इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में अब भारत को अन्य राष्ट्रों के साथ चीन और पाकिस्तान से भी सीधे-सीधे बातचीत करनी होगी। शायद यह भी कारण रहा हो कि चीन और भारत ने मिलकर पूर्वी लद्दाख से अपनी सेनाएं पीछे हटाने की घोषणा की है।

यह शिखर सम्मेलन उजबेकिस्तान के एतिहासिक शहर समरकंद में होने वाला है। समरकंद का भारत से गहरा संबंध रहा है। समरकंद का बड़ा एतिहासिक महत्व है। यों तो ताशकंद में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री गए थे। भारत-पाक समझौते के बाद 1966 में वहीं उनका निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरसिंहराव ताशकंद के साथ-साथ समरकंद भी गए थे। उनके बाद कुछ दिनों तक मुझे भी वहां रहने का मौका मिला था। समरकंद के इस सुंदर शहर में यदि इन पड़ौसी राष्ट्रों के बीच विश्वसनीय सदभाव कायम हो जाए तो इनके बीच चल रहा कूटनीतिक और राजनीतिक समर बंद हो सकता है।

समरकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, चीन के शी चिन फिंग और भारत के नरेंद्र मोदी की सामूहिक भेंट के अलावा यदि द्विपक्षीय भेंट हो गई तो उसके परिणाम काफी सकारात्मक हो सकते हैं। इन तीनों देशों के नेताओं की भेंट हुए अब तीन साल हो गए हैं। इस बीच भारत के संबंध इन देशों के साथ काफी खटाई में पड़ गए हैं। शांघाई सहयोग संगठन के इस समय 8 सदस्य हैं- चीन, भारत, रूस, कजाकिस्तान, किरगिजिस्तान, ताजि़किस्तान, उजबेकिस्तान और पाकिस्तान! इसके चार पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं- ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया।

छह राष्ट्र इसके साथ संवाद भागीदार (डॉयलॉग पार्टनर) हैं। इसमें मिस्र, सउदी अरब और क़तर भी शामिल होना चाहते हैं। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य मजहबी कट्टरवाद, आतंकवाद और जातीय अलगाववाद से लडऩा है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग बढ़ाना भी है। ये सब लक्ष्य भारत के ही हैं और भारत इन्हें साकार करने में सदा सक्रिय रहता है। मेरी राय यह है कि यह संगठन जितना बड़ा बनता जा रहा है, इसकी लक्ष्य-प्राप्ति उतनी ही पतली होती जा रही है। फिर भी इसकी उपयोगिता तो है ही लेकिन हम जऱा सोचें कि दक्षेस (सार्क) तो ठप्प पड़ा है और हम इस विरल संगठन के जरिए कितने आगे बढ़ पाएंगे?

इसके लक्ष्य भी सीमित हैं। इसे चलने दें लेकिन इससे भी ज्यादा जरुरी है कि दक्षेस को फिर से जिंदा करना! वह सात साल से मृत पड़ा हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि दक्षेस के आठ सदस्य राष्ट्रों में आठ नए राष्ट्रों को जोडक़र एक बड़ा जन-दक्षेस (पीपल्स सार्क) खड़ा किया जाए। ताकि पांचों मध्य एशियाई गणतंत्र म्यांमार, मोरिशस और ईरान भी इसमें जुड़ जाएं और अराकान से खुरासान तक का आर्यावर्त्त का यह इलाका यूरोपीय संघ से भी अधिक मजबूत बन जाए। समरकंद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी इसकी पहल करें तो इन देशों में युद्ध और संघर्ष की आशंकाएं सदा के लिए निरस्त हो जाएं। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पिछले ढाई-तीन साल से भारत और चीन के संबंधों में जो तनाव पैदा हो गया था, वह अब कुछ घटता नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। दोनों देशों के फौजियों के बीच दर्जनों बार घंटों चली बातचीत का यह असर तो है ही लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की रही है।

जयशंकर चीनी विदेश मंत्री से कई बार बात कर चुके हैं। वे चीन में हमारे राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा अब अगले सप्ताह समरकंद में होनेवाली शांघाई सहयोग संगठन की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री और चीनी नेता शी चिन फिंग भी शीघ्र ही भाग लेनेवाले हैं। हो सकता है कि वहां दोनों की आपसी मुलाकात और बातचीत हो। वहां कोई अप्रियता पैदा नहीं हो, इस दृष्टि से भी दोनों फौजों की यह वापसी प्रासंगिक है।

मोदी और शी के व्यक्तिगत संबंध जितने अनौपचारिक और घनिष्ट रहे हैं, उतने बहुत कम विदेशी नेताओं के होते हैं। इसके बावजूद दोनों में इस सीमांत मुठभेड़ के बाद अनबोला शुरु हो गया था। अब वह टूटेगा, ऐसा लगता है। यहां यह भी ध्यातव्य है कि गलवान घाटी मुठभेड़ के बाद चीनी माल के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद भारत-चीन व्यापार में इधर अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। चीन के सिर पर यह तलवार लटकी रहती है कि भारत-जैसा बड़ा बाजार उसके हाथ से खिसक सकता है।

चीनी नीति-निर्माताओं पर एक बड़ा दबाव यह भी है कि आजकल भारत पूर्व एशिया में अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान से जुडक़र चीन की नींद हराम क्यों कर रहा है? चीनी नेता इस तथ्य से भी चिंतित हो सकते हैं कि आजकल अमेरिकी सरकार पाकिस्तान की तरफ सामरिक और आर्थिक मदद का हाथ बढ़ा रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि चीन भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करे। यह तथ्य कितना रोचक है कि इस तनाव के बावजूद भारतीय, रूसी और चीनी फौजियों ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया।

गोगरा हॉटस्प्रिंग (पेट्रोलिंग पाइंट 15) से पीछे हटने का फैसला तो अच्छी शुरुआत है लेकिन उससे भी गंभीर मामला दमचोक और देपसांग का है। ये मामले पुराने हैं लेकिन इन्हें हल करना तो दूर रहा, अभी इनके बारे में दोनों पक्षों में बात भी शुरु नहीं हुई है। दोनों पक्ष अपने-अपने दांवों पर अड़े हुए हैं। भारत का कहना है कि चीनी फौजें अप्रैल 2020 में नियंत्रण रेखा पर जहां थीं, वहां चली जाएं। लेकिन चीन का कहना है कि भारतीय फौज ने उक्त तिथि तक चीनी क्षेत्र में घुसपेठ कर ली थी।

इस आंशिक समझौते से यह आशा जरुर बंधती है कि दोनों पक्ष अब शेष विवादग्रस्त मुद्दों पर कम से कम बात तो शुरु करेंगे। दोनों देशों की नियंत्रण सीमा-रेखा पर 50-50 हजार जवानों की फौजें अभी भी टिकी रहेंगी लेकिन उम्मीद है कि उनमें मुठभेड़ की नौबत नहीं आएगी। यदि वर्तमान आशिंक समझौता भारत-चीन संबंधों को सहज कर सके तो दोनों देश मिलकर 21 वीं सदी का नक्शा बदल सकते हैं। (नया इंडिया की अनुमति से)

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

आज का दिन महादेवी और मुक्तिबोध दोनों के नाम है। इन दोनों से हम सबको बहुत कुछ सीखना बाकी है। खासकर धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों को इनसे बहुत सीखना है। हममें से अधिकांश लोग इनके पाठ को भूल गए हैं।

इन दिनों हिन्दी साहित्य में निजी बैठकें ज्यादा हो रही हैं। खान-पान की संस्कृति बढ़ गयी है। दिल्ली में आम रिवाज है कि जब कोई लेखक कहता है कि बैठते हैं तो इसका अर्थ है तिकड़म विमर्श करते हैं। तिकड़मबाजी ने सभी लेखकीय दायित्वों से मुक्त कर दिया है। पहले लेखक बैठते थे संवाद के लिए। विचार-विमर्श के लिए । इन दिनों बैठते हैं तिकड़मबाजी के लिए। गोटियाँ फिट करने के लिए। आम धारणा के विपरीत इस नयी धारणा में एक अन्य पक्ष भी है जिसकी ओर कभी मुक्तिबोध ने 1957 में ध्यान खींचा था। मुक्तिबोध ने लिखा- "बूढ़ों की लड़ाई बहुत मनोरंजक होती है। दिल्ली की साहित्यिक मंडली में इन लोगों का क्या कहना !मुश्किल यह है कि दोनों एक-दूसरे की इतनी जानकारी रखते हैं कि जब गालियाँ देने पर उतर आते हैं तब इस बात का ख्याल भूल जाते हैं कि मैं मैथिलीशरण गुप्त हूँ मुझे इतना नीचा नहीं उतरना चाहिए! दूसरा बूढ़ा उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके नाम की व्याख्या इस प्रकार करता है -‘ मैं-थैली-शरण-गुप्त’। "यह दृश्य आप आज के दौर में भी आसानी से सहज ही देख सकते हैं। किसी भी बड़े लेखक के साथ बैठ जाइए और फिर आनंद लीजिए कि लेखक कितना कमीना,घटिया और जुगाड़ू हो गया है।

दिल्ली में आजकल हिंदी लेखकों की जो दशा है उस पर मुक्तिबोध की 60 साल पहले की गई टिप्पणी एकदम सटीक बैठती है , उन्होंने लिखा , "आज दिल्ली में बूढ़े पके बाल साहित्यिकों का जमघट हो गया। उनको स्वर्गवास नहीं दिल्लीवास हुआ। अर्थात् उनकी प्रतिभा की मृत्यु हो गयी और उन्होंने लिखना-पढ़ना छोड़ दिया। अब वे प्रतिष्ठा और सम्मान के स्वर्ग में हैं,और उस स्वर्ग में वे अधिक से अधिक आदर-श्रद्धा और पद के लिए राजनीति करते हैं,सूत्र हिलाते हैं,किन्तु सूत्रधार होने से पहले वस्तुतः,वे विदूषक हो जाते हैं।" वहीं दूसरी ओर हिन्दी के अधिकांश प्रोफेसरों ने मोदीवाद,आत्म-श्रेयवाद और प्रतिष्ठावाद के नाम पर सारे नियम तोड़ दिए हैं और साहित्यिक भ्रष्टाचार फैलाया है। वे अपने सुख की आराधना को साहित्य का महाधर्म मानते हैं। लेकिन यह तो साहित्यिक भ्रष्टाचार है।

इस दौर में धुन का पक्का, कल्पनाशील और ईमानदार होना जरूरी है,इनके बिना आप कुछ भी नया रच नहीं सकते और नहीं नया सोच सकते हैं। यह दौर मनुष्य को उसकी धुन से वंचित करके बोरा बनाने में लगा है।

हिन्दीवाले की मनोदशा पर जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में सही लिखा था-

'सब मत्त लालसा घूँट पिये '.

आज हिंदी का शिक्षक-प्रोफेसर साम्प्रदायिक भीड़ और जुलूस का सहज हिस्सा बन गया है, इसके कारण उसके अकादमिक व्यक्तित्व का संहार हुआ है। इन लोगों ने संघी जुलूस को महान बनाया है। अपने कैंपस और परिकर वर्ग में आरएसएस-मोदी की महानता का डंका बजाया है।

महादेवी वर्मा और मुक्तिबोध पर लिखते समय हमेशा यह संकट रहता है कहां से लिखूँ। उनके विभिन्न किस्म के विचार उद्वेलित करते हैं। इधर फेसबुक-ब्लॉगिंग-मोबाइल आदि ने हम सबके संप्रेषण का मूलाधार बदल दिया है।नए दौर की समस्याएं अनेक मायनों में नई हैं। मसलन्, लेखन को ही लें,हम इन दिनों इतना लिख रहे हैं, इतना पहले कभी नहीं लिखते थे।हर व्यक्ति के लेखन की क्षमता में, भाषायी कम्युनिकेशन में कई गुना इजाफा हुआ है। इस तरह का लेखन या कम्युनिकेशन पहले कभी नहीं देखा गया,मोबाइल से लेकर फेसबुक तक भाषा का इतना व्यापक और बड़ी मात्रा में प्रयोग मनुष्य ने पहले कभी नहीं किया।

सवाल उठता है इतनी बड़ी मात्रा में भाषायी कम्युनिकेशन अंततःहमें अलगाव में क्यों रखे हुए है ॽ ऐसी भाषा क्यों लिख रहे हैं जिसमें प्राण नहीं होते ॽ संवेदनात्मकता नहीं होती ॽ कहा गया था हम संप्रेषण करेंगे तो संवेदनशीलता बढ़ेगी ,लेकिन यथार्थ में उलटा नजर आ रहा है।दावा था संवेदनशीलता के आधिक्य का लेकिन घटित एकदम उलटा हो रहा है।

संभवतः महादेवी वर्मा पहली हिन्दी लेखिका हैं जिन्होंने पूंजीवादी समाज में सबसे पहले इस आने वाले संकट को पहचाना था और रेखांकित किया कि हमारी त्रासदी का कारण है संवेदनशीलता का अभाव और भाषा से संवेदनशीलता का गायब हो जाना।

हम ऐसी भाषा बोल,लिख,सुन रहे हैं जिसमें शब्द हैं,लेकिन प्राण नहीं हैं,संवेदनाएं नहीं हैं।हमने भाषा के सवालों पर विचार करते समय तेरी भाषा, मेरी भाषा, हिन्दी भाषा, राष्ट्रीय भाषा ,जातीय भाषा आदि पर विचार किया लेकिन भाषा के दार्शनिक और संवेदनात्मक आधार से जुड़े सवालों को तिलांजलि दे दी।भाषा को प्रयोजनमूलक बना दिया।हिन्दी को प्रयोजनमूलक हिन्दी बना दिया। इससे भाषा के प्रति हमारे गंभीर सरोकारों और विमर्श का अंत हो गया। महादेवी ने लिखा है ´भाषा सीखना और भाषा जीना एक-दूसरे से भिन्न हैं तो आश्चर्य की बात नहीं।प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण योग्य है,परन्तु अपनी समग्र बौद्धिक और रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है।

आजकल जो राजनीतिक आंदोलन और रैलियां होती हैं वे आम जनता या संघर्ष में शामिल जनता के मन में कैथारसिस या विरेचन या कुर्बानी की भावना पैदा नहीं करतीं, इसके उलटे आम जनता में लालच और मोह पैदा करती हैं। राजनीतिकदलों की समूची प्रचारनीति इस बात पर टिकी है कि येन-केन प्रकारेण आम लोगों को अपने साथ लाया जाय,वे जनता की राजनीतिक शिक्षा नहीं करते, वे उसमें त्याग की भावना पैदा नहीं करते, वे प्रचार के जरिए उसमें उन्माद की भावना पैदा करके उसके विवेक को कुंद बनाते या विवेक का अपहरण कर लेते हैं। त्याग की भावना पैदा किए किए बिना किसानों और नौजवानों में किसी भी किस्म के उल्लास की भावना पैदा नहीं की जा सकती ।

हमें गंभीरता के साथ इस सवाल पर सोचना चाहिए कि जब किसानों की समस्या पर चौतरफा बातें हो रही हों और जुलूस आदि निकल रहे हों, टीवी पर असंख्य ट़ॉक शो हो रहे हों ऐसे में किसानों में आत्महत्या का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा, कहीं हमारी संघर्ष की राजनीति में ही कोई बड़ा दोष तो नहीं आ गया ?

राजनीति जब अर्थवाद और अवसरवाद के पैमानों से चलने लगती है तो आम जनता में लालच-लोभ और निराशा पैदा करती है, निहित स्वार्थी भावबोध पैदा करती है। किसान ,भूमि अधिग्रहण बिल आदि मसलों पर मोदी से लेकर राहुल तक,वामदलों से लेकर केजरीवाल तक यह फिनोमिना फैला हुआ है। ये सभी मोर्चे "देने" की बजाय "पाने" की भावना से प्रचार कर रहे हैं।

लोकतंत्र में पाने की भावना से लड़ी गयी लड़ाईयां हमेशा हताशा में रुपान्तरित होती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में अधिकांश लड़ाईयों में आम जनता हारती है क्योंकि सामाजिक-राजनीतिक शक्ति संतुलन उसके पक्ष में न होकर जनविरोधी ताकतों के पक्ष में है।

कहने का अर्थ यह है कि हमें हताशा,निराशा और आत्महत्या से समाज को बचाना है तो हमें राजनीति को अर्थवाद,अवसरवाद और कारपोरेटवाद से बचाना चाहिए। जंगजू संगठनों की मुश्किल यह है कि वे कारपोरेट घरानों से लड़ना जाहते हैं लेकिन अर्थवाद और अवसरवाद के उपकरणों और रणनीतियों के जरिए। कारपोरेट घरानों को इन उपकरणों के जरिए परास्त नहीं किया जा सकता। बल्कि ये दोनों रणनीतियां तो कारपोरेट नीतियों का अंग हैं।

हमें समग्रता में अर्थवाद, अवसरवाद और कारपोरेटवाद के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनानी चाहिए। इसके अलावा उन्मादी प्रचारशैली से बचना चाहिए। उन्मादी प्रचारशैली अंततः विवेक की हत्या करती है। इससे नागरिक विवेक नष्ट होता है और पशु विवेक में इजाफा होता है। उन्मादी प्रचार जितना तेज हो रहा है अविवेक का तांडव उतना ही बढ़ता जा रहा है।

-मनीष सिंह

खबर:-

1- साइरस की दुर्घटना के वक्त मर्सिडीज 134 KMPH की रफ्तार से दौड़ रही थी।

2- मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाए थे।

एंकर का निष्कर्ष- इस तरह ओवरस्पीडिंग और रूल्स फॉलो न करने की वजह से वे मारे गए। वह स्वयं जिम्मेदार हैं।

गलत !!!!!!

एक्सप्रेस वे बनता ही ओवर स्पीडिंग के लिए है। मान्य रफ्तार 140 KMPH होती है, मिस्त्री अंडर लिमिट थे।

घटना जहां हुई, वहां पुल के ऊपर बनी रोड और बाकी रोड में, इंच भर की हाइट का फर्क था। यह लगता नेगलिजिबल है, मगर 120-30-40 की स्पीड में बेहद जानलेवा है।

हमारे देश में इंच भर ऊंच नीच चलता है। रोड का ठेका अलग, पुल पुलिया का अलग होता है। पुल के ऊपर बनी रोड पर डामर, पुल का ठेकेदार डालता है। शेष सड़क.. सड़क का ठेकेदार। तो पुल की रोड, सारे हिंदुस्तान में, बाकी रोड से थोड़ी अन-लेवल, रहती ही रहती है।

तो याद कीजिए, किसी भी पुल पर चढ़ने-उतरने में गाड़ी एक बार "ढक-ढक" साउंड के साथ जर्क करती ही है।

मिस्त्री वाले घटना स्थल पर रोड डिजाइन भी गड़बड़ थी। पुल आने के पहले वहां रोड, बाई-फरकेट हो जाती है। और एक-एक लेन का अलग-अलग पुल है, उन पर रेलिंग है।

याने अचानक से रोड पतली (आधी) हो जाएगी, और बीच में रेलिंग आ जायेगी। ठीक तभी पुल आने की वजह से गाड़ी, कानूनन जर्क भी करेगी। 130 की स्पीड में यह तो सीधे सीधे जान लेने का षड्यंत्र है।

हाइवे पर मुझसे भी उसी स्पीड में, उसी तरह के हाल में गाड़ी बेकाबू होते होते बची है। मेरी स्पीड को दोष दीजिए, मोहब्बत मानकर सुन लूंगा।

लेकिन साइरस मिस्त्री, मैं और आप, सरकार को भर भर कर टैक्स, टोल, सेस इसलिए नहीं देते, कि जान की खैर मनाते हुए, हेलमेट, जिरहबख्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर चींटी की रफ्तार से एक्सप्रेस वे पर चलें।

याद रखिए, मेरी स्पीड, सरकार पर मेरा भरोसा है। जिसमे वह खरी नहीं है। पुल और सड़क के ठेकेदार, उसका डिजाइनर उल्टा सीधा जानलेवा काम करके चले जाते हैं, अफसर बिल पास कर देते हैं, क्योकि ये सब ठेके नागपुर के चेलो के हैं।

स्पीड में चलना, मेरा अधिकार है। लेकिन हर मोड़ पर, पुल पर, खड्डे पर, सरकार को गाली देते हुए.. धीमे धीमे चलना मेरी मजबूरी।

सरकार, परिवार और एंकर की नजर में यह यूँ ही जीना मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है।

क्यों??

साइरस की मौत के लिए रोड का डिजाइनर, पुल सड़क का ठेकेदार, अफसर और मंत्री जिम्मेदार हैं। साइरस या उनके ड्राइवर विक्टिम हैं, जिम्मेदार नहीं।

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन ऐस समय पर हुआ है जब भारत एक एक कर अंग्रेजी हुकूमत के समय के निशानों को मिटा रहा है. लेकिन कोहिनूर और जलियांवाला बाग समेत कई सवाल हैं जो महारानी की मौत के बाद अनसुलझे रह गए हैं.

महारानी एलिजाबेथ के निधन के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक ऐसी परियोजना का उद्घाटन किया जिसे वो ब्रिटिश राज के "उत्पीड़न और गुलामी का प्रतीक" बता चुके हैं. राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क 'राजपथ' को 'कर्त्तव्य पथ' का नया नाम देते हुए मोदी ने कहा, "गुलामी का प्रतीक राजपथ आज इतिहास बन गया."

एलिजाबेथ उसी "औपनिवेशिक सोच" की जीती जागती कड़ी थीं, जिसके निशानों को हटाने की बात मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से दिए अपने भाषण में कही थी. ऐसा ही कुछ उन्होंने पांच सितंबर को भारतीय नौसेना के नए विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रांत को कमीशन करते समय भी कहा था.

उस दिन उन्होंने भारतीय नौसेना के नए झंडे का भी उद्घाटन किया था. उसका उद्घाटन करते हुए भी मोदी ने यही कहा था कि वो देश के "औपनिवेशिक अतीत" को मिटा देगा. एक जीती जागती राजशाही होने की वजह से ब्रिटेन की राजशाही को इसी औपनिवेशिक अतीत का उत्तराधिकारी माना जाता है.

औपनिवेशिक अतीत के तार

सबसे लंबे समय तक इस राजशाही की गद्दी संभालने वाली के रूप में महारानी एलिजाबेथ का कभी कॉलोनी रहे भारत के साथ एक पहेलीनुमा रिश्ता था. उनके निधन पर भारत में 11 सितंबर को राजकीय शोक मनाने की घोषणा की गई है.

1952 में जब महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई तब भारत एक आजाद देश बन चुका था. लेकिन उनकी ताजपोशी पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद थे. भारत अभी भी राष्ट्रमंडल समूह का सदस्य है, जिसकी मुखिया अपने निधन तक महारानी एलिजाबेथ थीं.

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दशकों तक संघर्ष करने के बावजूद भारत ने ब्रिटेन और ब्रिटेन की राजशाही के प्रति कटुता का भाव नहीं दिखाया. लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत के खिलाफ हुए अत्याचार से जुड़े सवालों से वो अनछुई नहीं रहीं.

कई इतिहासकार और राजनीतिक समीक्षक इस बात को मानते हैं कि आधुनिक ब्रिटेन को अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत समेत पूर्वी कॉलोनियों में किए गए "लूट पाट" के लिए माफी मांगनी चाहिए और उसकी कीमत चुकानी चाहिए. लेकिन भारत सरकार ने इस मांग से अपने आप को आधिकारिक रूप से कभी नहीं जोड़ा.

भारत में विरोध

जुलाई 2015 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी एक भाषण में यही बात कही थी. उसके बाद मोदी ने थरूर के भाषण की तारीफ की थी लेकिन वो इस मांग का समर्थन करते है या नहीं यह नहीं कहा था.

इसके बावजूद इस तरह के सवाल हमेशा बने रहे और दूसरी पूर्व कॉलोनियों की तरह भारत में भी एलिजाबेथ और शाही परिवार के अन्य सदस्यों का पीछा करते रहे. एलिजाबेथ अपने राज के दौरान सिर्फ तीन बार भारत आईं.

वो आखिरी बार भारत 1997 में आई थीं, जिस साल भारत अंग्रेजी हुकूमत से अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था. दिल्ली में उनके आगमन से पहले ब्रिटेन के उच्च आयोग के बाहर उनके खिलाफ इतना भारी प्रदर्शन हो रहा था कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था.

लोग एलिजाबेथ की प्रस्तावित अमृतसर यात्रा को लेकर नाराज थे और प्रदर्शन कर रह थे. 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी जनरल आर डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेना के सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थीं. हमले में कम से कम 379 लोग मारे गए थे.

वो हत्याकांड आज भी दोनों देशों के रिश्तों में एक कांटे की तरह है. एलिजाबेथ अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ जलियांवाला बाग गईं, वहां सिर झुकाया, 30 सेकंड का मौन रखा और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन माफी नहीं मांगी.

एक अलग कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "यह कोई रहस्य नहीं है कि हमारे अतीत में कुछ कठिन प्रकरण हुए हैं और जलियांवाला बाग ऐसा ही एक परेशान कर देने वाला उदाहरण है. लेकिन हम कितना भी चाहें, इतिहास को दोबारा लिखा नहीं जा सकता."

टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखे एलिजाबेथ के शाही मुकुट में जड़ा कोहिनूर हीरा भी ब्रिटेन के औपनिवेशिक अतीत की एक कड़ी है. कोहिनूर दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए हीरों में से है और कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले उसकी खोज भारत की ही एक खदान में हुई थी.

अलाउद्दीन खिलजी से लेकर नादिर शाह तक कइयों के हाथों कब्जाए जाने के बाद जब 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर हुकूमत कायम की, तब इसे एलिजाबेथ की पूर्वज महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया. अब कोहिनूर के स्वामित्व पर भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी दावा करते हैं लेकिन ब्रिटेन इसे सौंपने से आज तक इंकार करता रहा है.

बताया जा रहा है कि जिस ताज में अब कोहिनूर जड़ा है उसे एलिजाबेथ के बेटे चार्ल्स की बतौर महाराज ताजपोशी के बाद उनकी पत्नी कैमिला पहनेंगी. लेकिन कोहिनूर और अंग्रेजी हुकूमत के औपनिवेशिक अतीत के अन्य विवादों का असल भार चार्ल्स के सिर पर ही आएगा. देखना होगा कि वो इस भार का क्या करते हैं.

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सेंट्रल विस्टा’ का उद्घाटन करते समय सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि वे देश की गुलाम मानसिकता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि जॉर्ज पंचम की जगह सुभाष बाबू का शानदार पुतला खड़ा करना अत्यंत सराहनीय कदम है और पूरे ‘इंडिया गेट’ इलाके का नक्शा बदलना भी अपने आप में बड़ा काम है। इस क्षेत्र में बने नए भवनों से सरकारी दफ्तर बेहतर ढग़ से चलेंगे और नई सडक़ें भी लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक रहेंगी। इस सुधार के लिए नरेंद्र मोदी को आनेवाली कई पीढिय़ों तक याद रखा जाएगा। लेकिन राजपथ का नाम ‘कर्तव्यपथ’ कर देने को मानसिक गुलामी के विरुद्ध संग्राम कह देना कहां तक ठीक है? पहली बात तो यह कि राजपथ शब्द हिंदी का ही है।

दूसरा, यह सरल भी है, कर्तव्य पथ के मुकाबले। यदि प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ लेते हुए खुद को देश का ‘प्रधान सेवक’ बताया था तो इस पथ का नाम ‘सेवा-पथ’ रखा जा सकता था। इससे यह ध्वनित होता कि भारत में ‘राजा’ का राज नहीं, ‘सेवक’ की सेवा चल रही है। प्रधानमंत्री चाहें तो अब भी उसका नाम ‘सेवा पथ’ रख सकते हैं लेकिन इससे भी बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि क्या कुछ सडक़ों, द्वीपों और शहरों के नाम बदल देने और राष्ट्रनायकों की मूर्तियाँ खड़ी कर देने से आप अंग्रेज के जमाने से चली आ रही गुलाम मानसिकता से मुक्ति पा सकते हैं? यह क्रिया-कर्म वैसा ही है, जैसा कि नौटंकियों में होता है। सिर पर मुकुट और हाथ में धनुषबाण तानकर आप राम की मुद्रा तो धारण कर लेते हैं लेकिन फिर मंच से उतरते ही आप सिगरेट और गांजा फूंकने लगते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि नौटंकियां निरर्थक होती हैं। उनसे भी लाभ होता है लेकिन भारत की आजादी के 75 साल का उत्सव मनानेवाली सरकार को यह पता ही नहीं है कि उसकी रग-रग में गुलामी रमी हुई है। अभी भी हमारे नेता नौकरशाहों के नौकर हैं। देश के सारे कानून, देश की सारी ऊंची पढ़ाई व अनुसंधान और देश का सारा न्याय किसकी भाषा में होता है? क्या वह भारत की भाषाओं में होता है? वह आपके पुराने मालिक अंग्रेज की भाषा में होता है। प्रधानमंत्री के नाम से चलनेवाली ज्यादातर योजनाएं, अभियानों और देशहितकारी कामों के नाम भी हमारे पुराने मालिक की जुबान में रखे जाते हैं। क्योंकि हमारे नेताओं का काम सिर्फ जुबान चलाना है। असली दिमाग तो नौकरशाहों का चलता है। हमारे नौकरशाह और बुद्धिजीवी मैकाले और कर्जन के सांचे में ढले हुए हैं। जब तक उस सांचे को तोडऩेवाला कोई गांधी, लोहिया या दीनदयाल भारत में पैदा नहीं होगा, यह गुलाम मानसिकता भारत में दनदनाती रहेगी। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आजकल सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही है कि कर्नाटक की मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनें या न पहनें? उच्च न्यायालय ने हिजाब पर पाबंदी को उचित ठहराया है। यहां बहस यह नहीं है कि हिजाब पहनना उचित है या नहीं? सिर्फ स्कूल की छात्राएं पहने या न पहनें, यह प्रश्न है। इस मुद्दे पर पहला सवाल तो यही उठना चाहिए कि हिजाब पहना ही क्यों जाए? क्या इसलिए पहना जाए कि डेढ़ हजार साल पहले अरब देशों की औरतें उसे पहनती थीं?

उनकी नकल हिंदुस्तान की औरतें क्यों करें? क्या उन अरब औरतों की नकल हमारी लड़कियां करेंगी तो क्या वे बेहतर मुसलमान बन जाएंगी? हमारे भारतीय मुसलमान भी समझते हैं कि वे अरबों की तरह कपड़े पहनें, दाढ़ी रखें, टोपी पहनें तो वे बेहतर मुसलमान बन जाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि बेहतर मुसलमान बनने के लिए अरबों की नकल करना जरुरी नहीं है। जरुरी है कुरान शरीफ की उत्तम शिक्षाओं पर अमल करना।

हमारे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आदि के मुसलमानों को मैं दुनिया का बेहतरीन मुसलमान मानता हूं, क्योंकि उन्हें हजारों वर्षों का आर्य-संस्कार परंपरा में मिला है जबकि पैगंबर मोहम्मद के पहले तो सारा अरब जगत अंधकार (जहालत) में डूबा हुआ था। लेकिन जहां तक हिजाब का सवाल है, वह न बुर्के की तरह है और न ही नकाब की तरह! उससे चेहरा भी नहीं छुपता है। वह हिंदू टीके, सिख पगड़ी और ईसाई क्रॉस की तरह है।

इसीलिए उस पर एतराज क्यों होना चाहिए लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि यदि हिजाब, नकाब और बुर्का मुस्लिम औरतों के लिए लाजिम है तो मुस्लिम मर्दों के लिए भी वह अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए? जब औरत और मर्द को बराबरी का हक हैं तो यह फर्क क्यों? वैसे हिजाब ऐसा ही है, जैसे कि हिंदू औरतें कभी पर्दा किया करती थीं। पर्दे या घूंघट में मुंह छिपाने या दिखाने के दोनों विकल्प खुले होते हैं लेकिन पर्दा-प्रथा के विरुद्ध हिंदू समाज-सुधारकों ने जमकर मुहीम चलाई और उसका असर भी व्यापक हुआ।

देश के मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को चाहिए कि वे इन गई-गुजरी पुरानी प्रथाओं से चिपके रहने का विरोध करें और भारत की मुस्लिम महिलाओं को आधुनिकता का पाठ पढ़ाएं। हिंदू और मुस्लिम औरतों पर पर्दा और हिजाब वैसा ही है, जैसा कि हिरन पर घांस लादना। जहां तक मुस्लिम छात्राओं का सवाल है, उन पर हिजाब लादने की कोई तुक ही नहीं है।

पर्दा या हिजाब तो प्राय: विवाहित स्त्रियां ही करती हैं, ये जबर्दस्ती का बोझा स्कूल की बच्चियों पर क्यों लादा जाए? यहां सवाल मजहबी प्रतीकों की रक्षा का नहीं है बल्कि यह है कि घिसी-पिटी पुरानी सामाजिक परंपराओं को मजहबी जामा पहनाना जरुरी है क्या? (नया इंडिया की अनुमति से)

-बादल सरोज

बाबा टॉलस्टॉय की सालगिरह पर उनकी जीवन संगिनी सोफिया की याद जरूरी है ।

???? कहते हैं वे अपनी भरीपूरी डायरी और एक या दो उपन्यासनुमा वृतांत लिखकर छोड़ गयी हैं जो कोई 120 साल बाद छपने वाले हैं या छप रहे हैं । सोफिया के साथ टॉलस्टॉय के रिश्ते समस्यापूर्ण रहे । क्योंकि हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी !! टॉलस्टॉय तो बड़े आदमी थे ।

???? बहरहाल इतनी समस्यापूर्णता के बावजूद टॉलस्टॉय सोफिया के तेरह-13 - बच्चों के बाप भी बने, और बकौल टॉलस्टॉय वॉर एंड पीस और अन्ना कारेनीना में सोफिया ही उनकी मॉडल थी । हालाँकि इसके बावजूद अपनी आख़िरी गोपनीय वसीयत में भी उन्होंने इनके साथ न्याय नहीं किया ।

???? इस महान लेखक की पहली पाठक, उनके लिखे की पहली सुधारक और उनके लिखे को प्रेस के लिए अपने सुलेख में फिर से लिखने वाली, और उनकी बिक्री का हिसाबकिताब रखने वाली सोफिया ही थी । बाद में जाकर मालूम पड़ा कि वे लेखिका भी थी।

???? अपने वृतांतों में सोफिया ने उन तोहमतों के बारे में अपना पक्ष रखा है जो टॉलस्टॉय के जीवनकाल में ही उनके तथा उनके करीबी लोगो द्वारा सोफिया पर मढ़ी गयी थी ।

???? इतने वर्ष बाद, सो भी किसी के निहायत निजी जीवन के मामले में जजमेंटल नहीं हुआ जा सकता ; वहीं निजी प्रसंग के आधार पर टॉलस्टॉय की अमर साहित्यिक कृतियों के महत्त्व को खारिज नहीं किया जा सकता । सोफिया के लिखे-कहे को जस का तस सच भी नहीं माना जा सकता।

यही बात सोफिया के बारे में टॉलस्टॉय के लिखे कहे पर भी लागू होती है ।

???? मगर यह बेधड़क कहा जा सकता है कि औरत को बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़नी होती है, यह तब और कठिन हो जाती है जब सामने उसका सबसे प्रिय होता है, सहायक और सहयोगी के बजाय उसकी रचनात्मकता के सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर के रूप में । कबीर बाबा जैसे निर्भीक बन्दे सहित ज्यादातर पुरुष रचनाकारों के बारे में यह सच है ।

???? ठीक है, सच बदला नही जा सकता किन्तु उसका दोहराव उसकी पुनरावृत्ति को रोका तो जा सकता है ।

???? विडम्बना यह है कि समाज इस तरह के पुरुष को माफ़ कर देता है...खुद औरतें भी उसके गुनाह भुला देती हैं । सजा उसे मिलती है जो जरूरी नहीं कि खतावार भी हो ।

#statutory_warning : विद दिस, विदआउट दिस, इंस्पाइट ऑफ दिस, इस सबके बावजूद लियो टॉलस्टॉय विश्व साहित्य के घने, फल और छायादार वटवृक्ष थे, हैं और रहेंगे ।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्तमान भारत-यात्रा का महत्व क्या हमारे पड़ौसी देश समझ पा रहे हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव में जैसी अफरा-तफरी आजकल मची हुई है, ऐसी पिछले 75 साल में कभी नहीं मची। ये सभी भारत के पड़ौसी देश चीन के चक्रव्यूह में फंसकर गदगद थे। किसी देश में चीन बंदरगाह बना रहा है, किसी में हवाई अड्डे बना रहा है, किसी में सड़कें, रेलें और पुल बन रहे हैं और कहीं चीन लंबी अवधि के लिए द्वीप के द्वीप लीज पर लेकर सैनिक अड्डे खड़े कर रहा है लेकिन कुछ ही वर्षो में हमारे इन पड़ौसी देशों को पता चल गया है कि वे चीनी कर्जे के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं और ठोस उपलब्धि के नाम पर शून्य नजर आ रहा है।

यों तो बांग्लोदश की स्थिति अन्य पड़ौसियों के मुकाबले बेहतर है और शेख हसीना के शासन-काल में उसकी सर्वविध उन्नति भी काफी हुई है लेकिन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे झोली फैलाने की नौबत अब बांग्लादेश पर भी आन पड़ी है। हसीना सरकार के विरोधी उस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। प्रदर्शनों, जुलूसों और हड़तालों का दौरदौरा शुरु हो गया है। ऐसे विकट समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत-यात्रा का महत्व अपने आप असाधारण बन जाता है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रति प्रारंभ से ही अत्यंत स्नेहपूर्ण रवैया अपनाया है। उन्होंने प्राकृतिक संकट का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश की जो मदद प्रधानमंत्री बनते से ही की थी, उसे बांग्ला जनता अभी तक याद करती है। शेख हसीना की इस भारत-यात्रा के दौरान कुशियारा नदी के बारे में जो समझौता हुआ है, उससे दोनों देशों को लाभ होगा! तीस्ता नदी के बारे में भी रचनात्मक संकेत दोनों तरफ से मिले हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच छोटी-मोटी 54 नदियां हैं। दोनों देशों के बीच 4000 किमी की सीमा है।

बांग्लादेश आजकल ब्रिटेन की तरह भयंकर ऊर्जा-संकट से गुजर रहा है। दो बिलियन डाॅलर की लागत से खुलना में बनने वाले बिजलीघर का दोनों नेताओं ने उदघाटन भी किया। इसमें भारत 1.6 बिलियन डाॅलर लगाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश की रेल्वे और सड़कों के निर्माण में भी भारत जमकर मदद करेगा। भारत लगभग 500 मिलियन डाॅलर की मदद प्रतिरक्षा उपकरणों के लिए भी दे रहा है।

बांग्लादेश को भारत तरह-तरह की फौजी सामान देने में भी सक्रिय सहयोग कर रहा है। इस समय भारत का पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा व्यापार बांग्लादेश के साथ है। पिछले साल आपसी व्यापार सिर्फ 10.78 बिलियल डाॅलर का था। इस साल वह 44 प्रतिशत बढ़कर 18.13 बिलियन डाॅलर का हो गया है। दोनों देश मिलकर अब एक वृहद व्यापार समझौते की तैयारी भी कर रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भी कटिबद्ध हैं। शेख हसीना को अपने सांप्रदायिक तत्वों के साथ जरा सख्ती बरतने की भी जरुरत है। यदि मोदी इस बात पर भी जोर देते तो अच्छा रहता। (नया इंडिया की अनुमति से)

हर दौर में लेखकों ने अपने समय की सचाईयों को साहित्य में दर्ज़ किया .

किसी भी दौर के साहित्यिक दस्तावेज में उस दौर के लेखकों की पीड़ा, संघर्ष, बेचैनी दर्ज़ है .

साहित्य के इतिहास में ये भी दर्ज़ है कि कुछ लेखकों ने बस नौजवानी की दहलीज़ पार की और दुनिया के लिए भरा -पूरा ऐसा साहित्य छोड़ गए जो जिसका अंश भी 80 -90 से ज़्यादा जीने वाले लोग न लिख सके.

शेली सिर्फ 29 बरस की उम्र में चल बसी थीं ,जॉन कीट्स ने महज़ 25 बसंत देखे ,इसी तरह कैथ डगलस सिर्फ 24 बरस जिए .

हिंदी साहित्य में भी बहुत ही कम आयु में जो ये साहित्यकार लिख गए वो हिंदी साहित्य की धरोहर है .

जयशंकर प्रसाद का जीवनकाल 48 बरस रहा और वो कामायनी, कंकाल ,चन्द्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी जैसी न जाने कितनी महान कृतियाँ लिख गए .

रांगेय राघव सिर्फ 39 बरस तक जीवित रहे और 42 उपन्यास, 11 कहानी, 12 आलोचनात्मक ग्रन्थ, 8 काव्य, 4 इतिहास, 6 समाजशास्त्र विषयक, 5 नाटक और लगभग 50 अनूदित पुस्तकें लिखीं . रांगेय राघव के बारे में कहा जाता जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने में वे लिख सकते थे .

हिन्दी साहित्य के प्रमुख प्रगतिशील लेखक , कवि, आलोचक, उपन्यासकार गजानन माधव मुक्तिबोध सिर्फ 46 बरस तक जीवित रहे . आज देश और दुनिया में प्रसिद्ध मुक्तिबोध जी का कोई स्वतंत्र काव्य-संग्रह उनके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो पाया था पर आज मुक्तिबोध का साहित्य हिंदी संसार ही नहीं दुनिया के साहित्य के लिए महान विरासत है .

हिंदी के शीर्ष और सबसे महत्वपूर्ण लेखक प्रेमचंद सिर्फ 56 सालों तक रहे उन्होंने 300 से अधिक कहानियां 18 उपन्यास ,पत्र- पत्रिकाओं का संपादन ,निबंध ,अनुवाद सब कुछ 56 साल की उम्र तक लिख कर साहित्य को समृद्ध किया .

सवाल है आज के दौर में हिंदी के लेखक क्या कर रहे ? कुछ आगे पीछे कर लें तो 70 से 90 बरस के हिंदी लेखकों की अच्छी पुस्तकों की वजह से आज भी हिंदी में सासें बची हैं पर हिंदी के नौजवान लेखक आज कहाँ हैं?

आज सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं ,एक क्लिक में इंटरनेट की वजह से सारे सन्दर्भ ,जानकारियां , ज्ञान मौजूद है पर क्या कुछ ऐसा लिखा गया , लिखा जा रहा जिस पर देश गर्व कर सके ?

ऐसा कुछ उपलब्ध है जिसे हिंदी की शानदार परम्पराओं में शामिल किया जा सके .जितनी ज़्यादा किताबें छप रहीं उतने ही हिंदी में कूड़ादान बनाये जा रहे .

इंटरनेट से देश और दुनिया की जानकारी को मिलाओ और मिक्स्ड फ्रूट जूस की तरह पुस्तक लाकर सोशल मीडिया में प्रचार कर लेखक का तगमा टांग लो .

आज हिंदी पत्रकार निकल रहे ,पीएचडी धारी बन रहे , प्राध्यापक -अध्यापक बन रहे पर आज की पीड़ा ,दर्द , चुनौतियों को रचनात्मक तौर पर हिंदी साहित्य में दर्ज़ करने वाले कितने नौजवान हैं ?

होंगे ...हैं पर शायद पूरे देश में गिनती के .

हिंदी पढ़ी ही जा रही नौकरी के लिए पत्रकारिता के लिए बाकी सत्तर साल और इससे ऊपर के लेखकों के जाने के बाद कितना बड़ा शून्य पैदा हो जायेगा उसे समझ लीजिये .

हिंदी -हिन्दू -हिन्दुस्तान वालों की हिंदी सबसे माशाल्लाह है . सर्वाधिक वर्तनी और व्याकरण से सम्बंधित भूलें , अशुद्धियाँ ये ही लोग करते हैं .

एक दौर ऐसा भी था जब 1918 में मद्रास में 'हिन्दी प्रचार आन्दोलन' प्रारम्भ हुआ था ,गांधीजी इसके अध्यक्ष थे , हिंदी का जोरदार प्रचार -प्रसार हुआ था .

आज हिंदी प्रदेशों में ही कोई सुध लेने वाला नहीं ...

ज़रा गौर करिये , राजनेता के बच्चे नेता बनते हैं , फ़िल्मी सितारों के बच्चे फिल्म एक्टर बनते हैं , डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर पर हिंदी साहित्यकारों के कितने बच्चे अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हैं .

ज़रा गौर करिये, हिंदी साहित्यकारों बच्चे सोशल मीडिया में भी हिंदी में लिखना पसंद नहीं करते .

सौ सुप्रसिद्ध हिंदी लेखकों के कितने बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी लेखन के लिए कलम उठाई ...न के बराबर या बहुत कम .

दरअसल, हिंदी की स्थिति सौतेले बेटे जैसी है ,प्यारा बेटा तो है पर है उपेक्षत सौतेला .

दरअसल, हिंदी दुधारू गाय नहीं है ..

दरअसल,भूमंडलीकरण के इस दौर में हिंदी को सबसे आख़िरी कतार में खड़ा कर दिया गया है बिलकुल उस गरीब आदमी की तरह जिसके नाम पर सरकार बनती है पर सेवा अमीरों की यानी कह लीजिये अंग्रेज़ी की होती है .

तो कोई क्यों हिंदी अपनाये ?

क्यों हिंदी साहित्यकार के बच्चे हिंदी अपनाकर बोलकर ,लिखकर अपने माता-पिता की तरह अभाव झेलें ?

कई बार लगता है हिंदी फ़िल्में बंद हो गयीं तो हिंदी का क्या होगा ?

हिंदी की उपेक्षा ,सौतेले व्यवहार के चलते ही आज ये दृश्य सामने है कि 25 से 55 साल कि उम्र के गिनती के ही शायद लेखक कवि होंगे जिन्हे हिंदी साहित्य में शुमार किया जा सके .

जिस उम्र में उस दौर के लेखक महान साहित्य रच कर चले गए उस उम्र के लोगों ने तो अभी सही तरीके से

पुस्तकों का अध्ययन भी शुरू नहीं किया .

'रेत समाधि' का अनुवाद न हुआ होता तो शायद गीतांजलि श्री की इतनी चर्चा न हुई होती . बरसों बाद इस देश की एक लेखिका चर्चित हुईं ,वैसे वो भी 66 बरस की हैं .

युवा लेखक कहाँ हैं ? और बहुत कम जो हैं वो हिंदी से दूरी क्यों बनाये हुए हैं ?

सोचिये ,कृष्ण बलदेव वैद अंग्रेज़ी में एम.ए , पीएचडी हार्वर्ड विश्विद्यालय से ,

बरसों तक अमरीका में प्रोफेसर रहे पर पूरा लेखन उनका हिंदी में है .

वो भी दिन थे , कृष्ण बलदेव वैद जैसे भी हिंदी के लेखक रहे .ये और बात है उन्हें

हमेशा बड़े सम्मान से वंचित कर रखा गया .

वैसे उस दौर में भी कृष्ण बलदेव वैद ही नहीं ,यशपाल और राहुल जी जैसों को भी लम्बे समय तक सम्मान से वंचित रखा गया .

अच्छी -अच्छी पुस्तकें पुरस्कृत न हो सकी पर उन अपुरस्कृत पुस्तकों के सामने आज की बड़ी पुरस्कृत पुस्तकें भी बौनी हैं .

ज़रा साहित्य के पन्ने पलटिये और महान हिंदी उपन्यासों की सूची देखिये भले ही पुरस्कृत न हुई हों पर

आज का कोई भी सबसे चर्चित उंपन्यास उनके आगे ठहरता है ?

'रेत समाधि' और उसके अनुवाद से पेट भर गया हो तो ठीक वरना गंभीरता से इस बात पर चिंतन करना चाहिए

कि अगले बीस - तीस बरस बाद किस तरह की हिंदी रचनाएँ और हिंदी के कितने लेखक बचेंगे ?

एक बहुत साधारण हिंदी पाठक होने के नाते मेरी ये चिंता है .

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ऋषि सुनक को हराकर यह सर्वोच्च पद पाया है। वे पिछली बोरिस जानसन सरकार में विदेश मंत्री रही हैं। ऋषि सुनक हारे जरुर हैं लेकिन उन्हें 43 प्रतिशत वोट मिल गए जबकि ट्रस को 57 प्रतिशत वोट मिले। सुनक अंग्रेज नहीं हैं। भारतीय मूल के हैं। उनके पिता गुजराती और माँ पंजाबी हैं। इसके बावजूद उन्हें ट्रस के 81 हजार वोटों के मुकाबले 60 हजार वोट मिल गए, यह अपने आप में भारतीयों के लिए गर्व की बात है।

जिस अंग्रेज ने भारत पर लगभग 200 साल राज किया, उसी अंग्रेज के सिंहासन तक पहुंचने का अवसर एक भारतीय को मिल गया। सुनक का यह साहस ही था कि उन्होंने अपना इस्तीफा देकर बोरिस जानसन की सरकार को गिरवा दिया। वित्तमंत्री के तौर पर उन्हें काफी सराहना मिली थी लेकिन कई छोटे-मोटे विवादों ने उनकी छवि पर प्रश्न चिन्ह भी उछाल दिए थे। यदि वे जीत जाते तो 21 वीं सदी की वह उल्लेखनीय घटना बन जाती लेकिन हारने के बावजूद उन्होंने जो बयान दिया है, उसमें आप भारतीय उदारता और गरिमा की झलक देख सकते हैं। उन्होंने ट्रस को बधाई दी है और कंजर्वेटिव पार्टी को एक परिवार की तरह बताया है।

लिज ट्रस कैसी प्रधानमंत्री साबित होंगी, यह कहना मुश्किल है। अगले दो साल तक उनकी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता लेकिन 2024 के चुनाव में वे अपनी पार्टी को कैसे जिता पाएंगी, यह देखना है। बोरिस जानसन का उन्हें पूरा सहयोग रहेगा लेकिन उनकी हालत इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ की तरह हो गई है। वे जिस वक्त में प्रधानमंत्री बनी हैं, वह ऐसा खराब है, जैसा पिछले कई दशकों में नहीं रहा है। ब्रिटेन में मंहगाई, बेरोजगारी, महामारी आदि की समस्याओं ने तो सिर उठा ही रखा है, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डांवाडोल हो रही है। आम आदमी सरकारी टैक्स भरने से बेहद परेशान है।

ट्रस का कहना है कि टैक्स घटाने में वे कोताही नहीं करेंगी। लेकिन ब्रिटेन के कई मजदूर-संगठनों ने अभी से हड़तालों और प्रदर्शनों की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्री के तौर पर उनके द्वारा दिए गए कई बयानों की ब्रिटिश अखबारों ने काफी मजाक उड़ाई है लेकिन यूक्रेन के बारे में उनकी रूस-विरोधी नीति को काफी समर्थन मिला है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के संबंध को घनिष्ट बनाने के लिए भी वे कृतसंकल्प हैं। रूस-चीन की हिंद-प्रशांत नीति के विरोध में भी वे सक्रिय रहेंगी। रूस सरकार ने ट्रस के प्रधानमंत्रित्व का काफी मजाक उड़ाया है लेकिन ऋषि सुनक की हार के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस का स्वागत किया है।

कोई आश्चर्य नहीं कि ट्रस-काल में ही भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाए। विदेश मंत्री की हैसियत में वे दो बार भारत आ चुकी हैं। यह भी संभव है कि उनके मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के कुछ नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएं। ऋषि सुनक को पराजित करने वाली अंग्रेज नेता को भारत के प्रति अतिरिक्त उदारता दिखाने में ही ज्यादा लाभ होगा। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

रामलीला मैदान की रैली में कांग्रेस ने काफी लोग जुटा लिये। हरियाणा से भूपेंद्र हूडा और राजस्थान से अशोक गहलोत ने जो अपना जोर लगाया, उसने कांग्रेसियों में उत्साह भर दिया लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इस रैली ने कांग्रेस पार्टी को कोई नई दिशा दिखाई है। इस रैली में कांग्रेस का कोई नया नेता उभर कर सामने नहीं आया। कई कांग्रेसी मुख्यमंत्री और प्रादेशिक नेता मंच पर दिखाई दिए लेकिन उनकी हैसियत वही रही, जो पिछले 50 साल से थी।

सारे अनुभवी, योग्य और उम्रदराज़ नेता ऐसे लग रहे थे, जैसे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेनेजर या बाबू हों। पिछले दिनों कांग्रेस के पुनर्जन्म की जो हवा बह रही थी, वह उस मंच से नदारद थी। राहुल गांधी इस पार्टी के अध्यक्ष रहें या न रहें, बनें या न बनें, असली मालिक तो वही हैं, यह इस रैली ने सिद्ध कर दिया है। रामलीला मैदान में हुई यह राहुललीला क्या यह स्पष्ट संकेत नहीं दे रही है कि ‘भारत-जोड़ो यात्रा’ का नेतृत्व कौन करेगा?

आप जऱा सोचिए कि जो पार्टी लोकसभा की 400 सीटें जीतती थी, वह सिकुडक़र के 50 के आस-पास आ जाए, फिर भी उसमें नेतृत्व परिवर्तन न हो, वह पार्टी अंदर से कितनी जर्जर हो चुकी होगी। रामलीला मैदान में भाषण तो कई नेताओं के हुए लेकिन टीवी चैनलों और अखबारों में सिर्फ राहुल गांधी ही दिखाई पड़ रहे है। इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि ऐसा जान-बूझकर करवाया जा रहा है ताकि कांग्रेस की मज़ाकिया छवि बनती चली जाए!

ऐसा नहीं है कि राहुल का भाषण बिल्कुल बेदम था। उसमें कई ठोस और उचित आलोचनाएं भी थीं लेकिन देश के श्रोताओं के दिमाग में जो छवि राहुल की पहले से बनी हुई है, उसके कारण उसका कोई खास असर होने की संभावना बहुत कम है। राहुल और सोनियाजी को पता है कि अकेली कांग्रेस मोदी के मुकाबले इस बार पासंग भर भी नहीं रहने वाली है लेकिन इसके बावजूद राहुल ने देश की अन्य प्रांतीय पार्टियों को अपने कथन से चिढ़ा दिया है। उसने कह दिया कि इन पार्टियों के पास कोई विचारधारा नहीं है।

क्या राहुल की कांग्रेस अन्य विरोधी पार्टियों के बिना मोदी का मुकाबला कर सकती है? राहुल का यह कहना भी कोरी अतिरंजना है कि संसद में विरोधियों को बोलने नहीं दिया जाता और मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। राहुल ने न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस के पास श्रेष्ठ वक्ताओं का अभाव है, यह बात राहुल के अलावा सबको पता है। हर सरकार मीडिया को फिसलाने की कोशिश करती है लेकिन यदि भारतीय मीडिया गुलाम होता तो क्या राहुल को आज इतना प्रचार मिल सकता था?

राहुल ने मंहगाई और बेरोजगारी का रोना रोया, सो ठीक तो है लेकिन क्या यह तथ्य सबको पता नहीं है कि अपने पड़ौसी देशों में मंहगाई दो सौ और तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ गई है। वे आर्थिक भूकंप का सामना कर रहे हैं और अमेरिका और यूरोप भी बेहाल हैं। उनके मुकाबले भारत कहीं बेहतर स्थिति में है।

यदि राहुल किसी विशाल जन-आंदोलन का सूत्रपात करते तो इस रैली का महत्व एतिहासिक हो जाता लेकिन ‘भारत-जोड़ो’ के पहले यह ‘कांग्रेस जोड़ो’ जैसी कोशिश दिखाई पड़ रही थी। इस राहुललीला से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कुछ जोश पैदा हो जाए तो भारतीय लोकतंत्र कुछ न कुछ सशक्त जरुर हो जाएगा। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

भारत की नौसेना ने आइएनएस विक्रांत नामक विमानवाहक पोत को समुद्र में उतारकर सारी दुनिया में भारत की शक्ति का डंका बजा दिया है। भारत के पास पहले भी एक विमानवाहक पोत था, लेकिन वह ब्रिटेन से लिया हुआ था, लेकिन यह विमानवाहक पोत खुद भारत का अपना बनाया हुआ है। इस समय ऐसे पोतों का निर्माण गिनती के आधा दर्जन देश ही कर पाते हैं। उन्हें सारी दुनिया महाशक्ति राष्ट्र ही कहती है।

भारत के इस विक्रांत ने उसे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की तरह महाशक्ति राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। यह उपलब्धि उतनी ही बड़ी है, जितनी अटलबिहारी वाजपेयी के जमाने में हुई परमाणु विस्फोट की थी लेकिन इसमें और उसमें इतना फर्क है कि पोखरन के उस विस्फोट के समय लगभग सभी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बुरी तरह से बौखला गए थे और पाकिस्तान भी भारत की नकल पर उतारु हो गया था लेकिन अब न तो कोई महाशक्ति बौखलाई है और न ही पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वह विक्रांत की तरह अपना कोई विमानवाहक पोत अगले कई दशकों में खड़ा कर सके।

भारत को मिले इस गौरव के लिए हमारे इंजीनियरों, विशेषज्ञों, फौजियों, सरकारी और सैकड़ों निजी कंपनियों को इसका श्रेय है, लेकिन आश्चर्य है कि इसका श्रेय लेने के लिए भाजपा ओर कांग्रेस के नेता आपस में खींचातानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की अपूर्व उपलब्धि बताया, यह ठीक ही है। उनके कार्यकाल में वह बनकर तैयार हुआ तो वे उसका विमोचन नहीं करते तो कौन करता? यह किसी व्यक्ति-विशेष की नहीं, भारत की उपलब्धि है।

इस पोत के निर्माण में हमारे सैकड़ों अफसरों ने ब्रिटेन जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह कई दशकों के प्रयत्न से बनकर तैयार हुआ है। इसके निर्माण के दौरान 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसमें 1500 टन स्टील लगा है। इस पोत पर 30 विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 1600 कर्मचारी होंगे। इसके निर्माण में 20 हजार करोड़ रु. खर्च हुए हैं लेकिन इसका 85 प्रतिशत पैसा भारत में लौट आया है। यह ठीक है कि अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे देशों के पास इससे भी काफी बड़े विमानवाहक पोत हैं लेकिन भारत में तो अभी इसका शुभारंभ हुआ है।

इससे अन्य फौजी उपकरण भारत में बनाने का जो उत्साह पैदा होगा, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। विक्रांत पोत हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान करेगा। भारत की जल-सीमाओं को तो यह पोत अब सुरक्षित करेगा ही अब हिंद महासागर में बाहरी राष्ट्रों की दादागीरी को भी नियंत्रित करने में इसका सशक्त योगदान होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी के सामुद्रिक शौर्य को याद करके भारतीय युद्ध-प्रतिभा का सिक्का दुनिया के सामने जमाया।

उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया। वह यह कि हमारे नौसेना के ध्वज से ब्रिटिश प्रतीक चिन्ह ‘क्रास ऑफ सेंट जार्ज’ को हटवाकर उसकी जगह शिवाजी के अष्टकोणीय प्रतीक के साथ ‘शं नो वरूण:’ वेदमंत्र भी जड़वा दिया। जैसे कभी हमारे राष्ट्रपति भवन से ‘यूनियन जैक’ की जगह तिरंगा लहराया था, वैसी ही एतिहासिक भूल सुधार यह किया गया है। (नया इंडिया की अनुमति से)

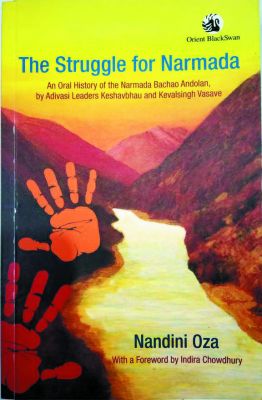

-अनिल अश्विनी शर्मा

भारत में बीसवीं सदी के सत्तर के दशक का अंत ऐसे जनसंघर्ष की शुरुआत से हुआ, जिसने खास भौगोलिक क्षेत्र में जनअधिकारों की लड़ाई शुरू कर उसे वैश्विक विमर्श में तब्दील किया। एक ऐसी लड़ाई, जिसने आजादी के बाद की पूरी राजनीतिक व सामाजिक उपलब्धियों को परखने, उन पर सवाल करने और इस देश में हाशिए पर खड़े लोगों के लिए भूगोल के अंदर अपने राजनीतिक व सामाजिक अधिकार के सवालों को सिखाने का स्कूल तैयार किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जरिए अधिकारों की अंतिम कतार में खड़े लोगों ने देश व दुनिया की शक्तिमान संस्थाओं से अपने जल-जंगल-जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी। सबसे कम संसाधन वाले लोगों द्वारा सबसे लंबे समय तक चली इस लड़ाई के मौखिक इतिहास का दस्तावेजीकरण है नंदिनी ओझा की किताब ‘द स्ट्रगल फॉर नर्मदा’। सामाजिक कार्यकर्ता, शोधकर्ता व इतिहासकार नंदिनी ओझा नर्मदा बचाओ आंदोल की कार्यकर्ता रही हैं। इतने बड़े आंदोलन की बुनियाद में कौन लोग थे, इसमें गैर सरकारी संगठन और जनआंदोलनों की क्या भूमिका थी को सिलसिलेवार तरीके से रखने के लिए नंदिनी ओझा ने मौखिक इतिहास का सहारा लेकर मराठी में ‘लढा नर्मदेचा’ (नर्मदा के लिए संघर्ष) किताब लिखी। इस किताब में दो आदिवासी नेताओं केशवभाउ वसावे और केवलसिंग वसावे की स्मृति के जरिए ओझा ने नर्मदा घाटी से उठे जनांदोलन का आख्यान रच डाला है। ‘लढा नर्मदेचा’ 2017 में प्रकाशित हुई थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद ‘द स्ट्रगल फॉर नर्मदा’ है।

मानव के विकास के नाम पर किस तरह खास वर्ग के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ नंदिनी ने दो आदिवासी नेताओं की जीवनी से उसे किताब के पन्नों पर जीवंत किया है। जो आदिवासी समुदाय पुरखों से नर्मदा घाटी की जमीन और जंगलों में अपना जीवन जी रहे थे उनकी पूरी पारिस्थितिकी को कृत्रिम बांध के जरिए डुबो दिया गया। जब आदिवासियों के गांव डूब रहे थे तो सरकारी मशीनरी उनका दमन करने में जुटी हुई थी। केशवभाउ वसावे और केवलसिंग वसावे के जरिए ओझा बताती हैं कि लोगों को सुनने के बाद ही समझ आता है कि क्या याद रखा जाए और किस चीज को छोड़ कर आगे बढ़ा जाए। प्राकृतिक आत्मनिर्भरता से भरे एक आदर्श अतीत व चंद लोगों तक सिमटे आज के विकास के बीच का निरंतर संवाद इस तरह छापेखाने से निकल पाया है तो उसके पीछे नंदिनी ओझा के डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। नंदिनी नर्मदा बचाओ आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता रहने के बाद बाहर निकलकर जब उसके प्रभाव, इतिहास और वर्तमान को रेखांकित करती हैं तो समझ में आती है कि इतिहास को कहने वाले और उसे लिखने वाले का अंतरअनुशासनात्मक संबंध का उस पर किस तरह का असर पड़ता है। किताब की भूमिका में इंदिरा चौधरी लिखती हैं कि इस किताब में जिस तरह से साक्षात्कार को प्रस्तुत किया गया है वह हमें भरोसा दिलाता है कि स्मृतियों का सुनना एक रचनात्मक राजनीतिक कार्य हो सकता है।

किताब की शुरुआत में एक-दूसरे की सीमाओं को छूते हुए तीन राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नक्शा है। किसी भी भूगोल का नक्शा कैसा होगा यह वहां की राजनीति निर्धारित करती है। किताब की भूमिका में नंदिनी ओझा एक लोककथा का जिक्र करती हैं-ग्यारवहीं सदी में सोलंकी राजवंश की रानी मिनलदेवी मालव तालाब का निर्माण करने जा रही थीं। एक बुजुर्ग महिला ने आकर रानी से निवेदन किया कि वे तालाब का नक्शा बदल दें ताकि उसकी झोपड़ी बच जाए। रानी ने बुजुर्ग महिला की बात मान ली। प्रस्तावित वृत्ताकार तालाब की सौंदर्यात्मक भव्यता के साथ इसलिए समझौता कर लिया गया ताकि एक घर बच जाए। ऐसी लोककथाओं के बीच बड़ी हुई नंदिनी बचपन की कहावतों को याद करती हैं कि तुम भले ही घी बर्बाद कर दो लेकिन पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करो। वहीं, ऐसे लोक समाज में राजतंत्र कह रहा था कि सरदार सरोवर बांध बनते ही पानी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और लोग नंदनवन जैसे स्वर्ग में रहने का अनुभव करेंगे। इस स्वर्ग की कीमत बस इतनी सी मांगी जा रही थी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के 245 गांव जलमग्न हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।

गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके का विकास नर्मदा किनारे रह रहे लोगों के विनाश से लिखा गया। नंदिनी ओझा आगे चल कर यह भी समझ पाती हैं कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों का हल है ही नहीं। इसके जरिए पहले से ही आर्थिक व राजनीतिक रूप से मजबूत सेंट्रल गुजरात को ही और मजबूत होना था।

जिस परियोजना में विश्व बैंक तक का पैसा लग रहा है उसके बारे में आदिवासियों को तब पता चलता है जब उन्हें डुबाने का वक्त आ चुका होता है। नंदिनी ओझा के सवाल पर केशवभाऊ बताते हैं-‘सरपंच ने हमसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या तुम लोगों को पता है कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध बन रहा है। हम यह नहीं जानते कि यह कब तक बनेगा, पर हम यह जान चुके हैं कि ऐसा बांध बन रहा है। सरपंच ने ऐलान कर दिया कि हमारा रोशमाल भी डूबेगा और हमें गुजरात के परवेटा में जमीन मिलेगी। और हम कहते-नहीं साहब, हम लोग पुराने समय से महाराष्ट्र के नागरिक हैं। आप हमें महाराष्ट्र के बाहर क्यों भेज रहे हैं?...हम महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगे साहब।’ सरकार के कारिंदे आदिवासियों को समझा रहे थे कि मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भारत देश का हिस्सा है और उन्हें देश से बाहर नहीं भेजा जा रहा है। केशुभाउ अपनी समझ के साथ आदिवासियों की देश और सरकार के संबंध की व्याख्या करते हैं-सरकार कह रही है कि वह हमें गुजरात में जमीन देगी। लेकिन सरकार भरोसेमंद नहीं है। आजादी के बाद से हमारे लिए कोई योजना नहीं बनी। स्कूल का गांव बस नाम भर का ही है। स्कूल शिक्षक गांव में नहीं ठहरते हैं। यहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सडक़ नहीं है। यहां विकास का कोई काम नहीं किया गया है। सुखलाल कहता है-मैं मर जाऊंगा, पर गुजरात नहीं देखूंगा। इस पर पुनर्वास अधिकारी धमकाते हैं-‘ऐसे या वैसे हम तुम्हें गुजरात भेज ही देंगे’।

नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जैसे विश्व प्रसिद्ध नेताओं भर का नहीं है। इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी नर्मदा किनारे बसे आदिवासी रहे जिन्होंने डूबेंगे पर हटेंगे नहीं का नारा लगा कर आंदोलन शुरू किया। औपनिवेशिक काल से ही भारत की जमीन ने अहिंसक आंदोलन की जो सीख ली नर्मदा बचाओ आंदोलन उसका सबसे तेजस्वी रूप है। चार दशक से चल रहे आंदोलन के इस इतिहास में वह भूदान आंदोलन भी आता है जिसने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के भारत को सामाजिक व राजनीतिक रूप से प्रभावित किया। आज भी आंदोलनों के मुख्यधारा के साहित्य में भूदान आंदोलन से लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी अपने हिस्से की कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण और इतिहास की मांग कर रहा है।

आज जिस तरह से दलित साहित्य और आत्मकथाएं प्रचुर मात्रा में सामने आई हैं उस तरह से आधुनिक भारत में आदिवासी समाज के संघर्ष का आख्यान आना अभी बाकी है। नंदिनी ओझा की किताब ‘द स्ट्रगल फॉर नर्मदा’ एक ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करती है। आजादी के बाद सबसे लंबे चले इस अहिंसक आंदोलन के नायक वे आदिवासी हैं जो विकास की हर परिभाषा में नकारे गए हैं। विकास की हर राह इनके घरों को रौंदती हुई गुजरती है। विकास के विरोधाभास को लेकर शुरू हुए संघर्ष की यह मौखिक दास्तान लोक व तंत्र के बीच बनी बड़ी खाई को दिखाने का काम करती है।

साक्षात्कार लेखिका नंदनी ओझा के साथ

‘आदिवासियों के हक हथियाने का हथियार हैं बड़े बांध’

सवाल-वर्चस्ववादी वर्ग के इतिहास लेखन के बरक्स आदिवासियों का मौखिक इतिहास। आपकी किताब में कहा गया है कि सुनना भी एक रचनात्मक राजनीतिक प्रक्रिया हो सकती है। स्मृति और राजनीति के संबंध को आप किस तरह देखती हैं?

जवाब- किसकी और कैसी स्मृतियों को संयोजित, संरक्षित, प्रसारित व आरोपित किया जाता है, यह अपने-आप में राजनीति है।

सवाल- आदिवासी नेता केशवलिंग के घर को नर्मदा के बाढ़ का पानी डुबो देता है फिर भी वे नर्मदा नदी की पूजा करते हैं। केशवलिंग कहते हैं कि वह नर्मदा से अपने रिश्ते को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। नर्मदा पर बांध व जनजातीय समूहों के मानवाधिकार हनन को आप किस तरह से परिभाषित करेंगी?

जवाब-मेरा मानना है कि बड़े बांधों के जरिए समाज का शक्तिशाली वर्ग अपने फायदे के लिए विकास के नाम पर हाशिए पर खड़े लोगों के संसाधनों को हथिया लेता है। मैं बिना किसी हिचक के बड़े बांधों को वह हथियार कहूंगी जिससे सत्ता में बैठे लोगों के फायदे के लिए आदिवासियों से जल, जंगल, जमीन, पानी और अन्य मूल्यवान संसाधन छीन लिए जाते हैं।

सवाल-आप बारह साल तक नर्मदा बचाओ आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। अपनी किताब में आप आदिवासी नेता केशवलिंग वासव से एक सवाल पूछती हैं। वही सवाल मैं आपसे दुहराता हूं। क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने जैसा कार्यकर्ता बनने की सलाह देंगी?

जवाब-बिलकुल। मैं हर युवा व्यक्ति से अपील करती हूं कि पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक व आर्थिक न्याय, बराबरी और सतत विकास के लिए वह अपनी जिंदगी के कुछ साल सही सरोकारों से जुड़ी सार्वजनिक सक्रियता को जरूर दे।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

संयुक्तराष्ट्र संघ की मानव अधिकार परिषद ने चीन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। उसकी ताजा रपट में उसने बताया है कि चीन के शिन च्यांग (सिंक्यांग) प्रांत के लगभग दस लाख उइगरों को यातना शिविरों में बंद करके रखा हुआ है। ये उइगर मुसलमान हैं। ये दिखने में भी चीनियों से अलग दिखते हैं। उनका सिंक्यांग प्रांत हमारे लद्दाख से लगा हुआ है। सैकड़ों सालों से पैदल रास्ते चीन जानेवाले और वहां से आनेवाले व्यापारी, विद्वान, यात्रीगण इसी रास्ते से आया जाया करते थे।

उइगरों का यह क्षेत्र सदियों से चीनी वर्चस्व के बाहर रहा है। कम्युनिस्ट शासन की स्थापना होने के पहले इस उइगर-क्षेत्र में आजादी का आंदोलन चलता रहा है लेकिन जब से चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ है, उइगर मुसलमानों को बड़ी बेरहमी से दबाया गया है। कुछ उइगर नेताओं और व्यापारियों को अपना हथियार बनाकर चीनी सरकार उन पर निरंतर जुल्म करती रहती है।

संयुक्तराष्ट्र संघ की लंबी रपट में ठोस तथ्य और तर्क देकर बताया गया है कि चीन के ये मुसलमान गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जनसंख्या न बढ़े, इसलिए उनकी जबरन सामूहिक नसबंदी कर दी जाती है। उनकी मस्जिदों पर ताले ठोक दिए जाते हैं। वहां मदरसे नहीं चलने दिए जाते हैं। इस्लामी देशों के प्रचारकों को वहां घुसने भी नहीं दिया जाता है। उनकी वेशभूषा और नाम भी बदलने की कोशिश बराबर जारी रहती है। उइगर बच्चों के स्कूलों में चीनी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है।

शिंनच्यांग प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी का शिंकजा इतना कड़ा है कि जो उइगर मुसलमान उसके पदाधिकारी हैं, वे चीनियों की नकल भर बने रहते हैं। सिंक्यांग प्रांत की राजधानी उरुमची और अन्य शहरों व गांवों में मुझे घूमने-फिरने और आम आदमियों से खुलकर बात करने का मौका मिला है। कई उइगरों से पेइचिंग और शांघाई में भी मेरा खुलकर संवाद हुआ है। वे अपने आप को चीनी कहने में ही संकोच करते हैं। सिंक्यांग में मैंने जैसी गरीबी देखी, वैसी दुनिया के बहुत कम देशों में देखी है।

वहां की कई महिलाओं ने शिकायत की कि चीनी लोग उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करते हैं। राजधानी उरुमची में पाकिस्तानी छात्रों की भरमार रहती है। चीनी सरकार उन्हें लगभग मुफ्त में मेडिकल की शिक्षा देती है लेकिन उसे यह डर भी लगा रहता है कि इन इस्लामी पाकिस्तानियों के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशियाई मुस्लिम राष्ट्रों के आतंकवादी कहीं सिंक्यांग में अपना अड्डा न बना लें।

ये उइगर लोग भारत और पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं लेकिन देखिए उनकी बदकि़स्मती कि इन दोनों देशों के नेता उइगरों के मुद्दे पर मौन धारण किए रहते हैं। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र जब मुंह खोलते हैं, चीन उन पर निहित स्वार्थ और दुश्मनी का आरोप लगाता है। चीनी सरकार ने संयुक्तराष्ट्र की इस ताजा रपट को भी यही कहकर रद्द कर दिया है। (नया इंडिया की अनुमति से)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

मिखाइल गोर्बाच्येव के निधन पर पश्चिमी दुनिया ने गहन शोक व्यक्त किया है। शोक तो व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रकट किया है लेकिन रूस के इतिहास में जैसे व्लादिमीर इलिच लेनिन का नाम अमर है, वैसे ही गोर्बाच्येव का भी रहेगा। रूस के बाहर की दुनिया शायद लेनिन से ज्यादा गोर्बाच्येव को याद करेगी। यह ठीक है कि लेनिन के प्रशंसक और अनुयायी चीन से क्यूबा तक फैले हुए थे और माओ त्से तुंग से लेकर फिदेल कास्त्रो तक लेनिन की विरुदावलियां गाया करते थे लेकिन गोर्बाच्येव ने जो कर दिया, वह एक असंभव लगनेवाला कार्य था।

उन्होंने सोवियत संघ को कम्युनिस्ट पार्टी के शिकंजे से बाहर निकाल दिया, सारी दुनिया में फैले शीतयुद्ध को बिदा कर दिया, सोवियत संघ से 15 देशों को अलग करके आजादी दिलवा दी, दो टुकड़ों में बंटे जर्मनी को एक करवा दिया, वारसा पेक्ट को भंग करवा दिया, परमाणु-शस्त्रों पर नियंत्रण की कोशिश की और रूस के लिए लोकतंत्र के दरवाजे खोलने का भी प्रयत्न किया। यदि मुझे एक पंक्ति में गोर्बाच्येव के योगदान को वर्णित करना हो तो मैं कहूंगा कि उन्होंने 20 वीं सदी के महानायक होने का गौरव प्राप्त किया है।

बीसवीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक विचारधारा और मानव मुक्ति का जितना असंभव कार्य गोर्बाच्येव ने कर दिखाया, उतना किसी भी नेता ने नहीं किया। लियोनिद ब्रेझनेव के जमाने में मैं सोवियत संघ में पीएच.डी. का अनुसंधान करता था। उस समय के कम्युनिस्ट शासन, बाद में गोर्बाच्येव-काल तथा उसके बाद भी मुझे रूस में रहने के कई मौके मिले हैं। मैंने तीनों तरह के रूसी हालात को नजदीक से देखा है। कार्ल मार्क्स के सपनों के समाजवादी समाज की अंदरुनी हालत देखकर मैं हतप्रभ रह जाता था।

मास्को और लेनिनग्राद में मुक्त-यौन संबंध, गुप्तचरों की जबर्दस्त निगरानी, रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए लगनेवाली लंबी कतारें और मेरे-जैसा युवा मेहमान शोध-छात्र के लिए सोने के पतरों से जड़ी कारें देखकर मैं सोचने लगता था कि हमारे श्रीपाद अमृत डांग क्या भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था कायम करना चाहते हैं? गोर्बाच्येव ने लेनिन, स्तालिन, ख्रुश्चेव और ब्रेझनेव की बनाई हुई इस कृत्रिम व्यवस्था से रूस को मुक्ति दिला दी।

उन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों को ही रूसी चंगुल से नहीं छुड़वाया बल्कि अफगानिस्तान को भी रूसी कब्जे से मुक्त करवाया। अपने पांच-छह साल (1985-1991) के नेतृत्व में उन्होंने ‘ग्लासनोस्त’ और ‘पेरिस्त्रोइका’ इन दो रूसी शब्दों को विश्व व्यापी बना दिया। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला लेकिन रूसी राजनीति में पिछले तीन दशक से वे हाशिए में ही चले गए।

उनके आखिरी दिनों में उन्हें अफसोस था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। उनकी माता यूक्रेनी थीं और पिता रूसी! यदि गोर्बाच्येव नहीं होते तो आज क्या भारत-अमेरिकी संबंध इतने घनिष्ट होते? रूसी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की नकल से नरसिंहरावजी ने भारत को जो मुक्त किया, उसके पीछे गोर्बाच्येव की प्रेरणा कम न थी। (नया इंडिया की अनुमति से)

-मुकेश नेमा

इतने दिनों से जिसका डर था वही हुआ आज। कद्दू महाराज, यथोचित परीक्षण उपरान्त बालिगों में गिने गए। अपनी डार से बिछुड़े और सब्जी की टोकनी में आ विराजे।

कद्दू के गृहप्रवेश को साधारण मत समझिए। खूसट बाप से कमतर आँकेंगे आप उसे तो गलती करेंगे। कद्दू का आना, कठिन टाइप के बाप के शाम की घर लौटने जैसी दारुण परिस्थिति। गणित जैसा उलझा हुआ बाप इसलिए लौटता है घर कि घर न जाए तो कहाँ जाए। चिड़चिड़ा, हैरान परेशान, उलझा उलझा सा जीव। आमतौर पर जमाने भर से लड़ता जूझता बंदा। फिलिस्तीनियों जैसे बच्चों के लिए इजरायल टाईप की चीज। ऐसे बम वर्षक विमान जैसा जिसे देखकर वो किताबों के बंकर में जा छुपने में ही खैरियत मानते हैं। वो होता है और उसका कुछ नहीं किया जा सकता।

खैर हम अपने कद्दू पर लौटें। कद्दू को आना ही था। वो आया। आ चुका। और मैं सोच में हूँ कि इससे निपटा कैसे जाए। कुछ दिनों पहले ही ज्ञानियों से पता चला कि पेठे बनाने वाला कद्दू, कद्दू होकर भी कद्दू नहीं है। वो कुम्हड़ा है। इसका अमीर रिश्तेदार है। और इसके कारण अनचाहे ही सही, लोग उसकी इज़्जत करते हैं।

ऐसे में हमारा वाला कोई दीन का लगा नहीं हमें। ऐसा जैसे घर में नालायक औलाद पैदा हो जाए। औलाद तो औलाद है, उसे फेंक तो सकते नहीं आप। हमारे मिडिल क्लॉस की यही सबसे बड़ी व्यथा है। भरी जवानी खूसट, जल्लाद जैसे बाप के नीचे दबी-कुचली बीती और जब खुद बाप हुए तो निकम्मी उजड्ड औलाद के हाथों गिने नहीं गए। खैर किस्मत है अपनी अपनी। किसी के घर निकम्मी औलाद पैदा होती है और मेरे घर के पिछवाड़े ये असहनीय टाईप के कद्दू महाशय पैदा हुए है।

कद्दू की रामजी को याद कराने में। आपको आस्तिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको क्या लगता है हमारे सारे बड़े बड़े संत जो संत का चोला पहनने के पहले बड़े, खाते-पीते आदमी हुआ करते थे। वो अपने महल छोडक़र ऐसे ही, सेंत मेत में जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे? कद्दू ही प्रेरणा बना उनके वानप्रस्थ की। वे इससे लड़े। पराजित हुए और वन गए और ज्ञान की बड़ी बड़ी करने लायक हो पाए।

ऐसा भी नहीं मूरख की तरह फूले, कद्दू की खामियों बाबत ही सोचा मैंने। इसकी खूबियों का भी पता किया। इसके सारे पोषक तत्वों और इसमें भरे तमाम विटामिन्स की कारगुजारियों से वाकिफ हुआ मैं। इसके बावजूद मेरा मनोबल अर्थव्यवस्था की माफिक ही घुटनों पर रहा। मेरी जीभ डरी। मैं डरा। सोचने में भी डर शामिल। यह कि यह पकेगा और मुझे पकाएगा। मानव सभ्यता कद्दू को खाने के कुछ ही तरीके विकसित कर सकी है अब तक। इसकी सब्जी बनेगी या रायता। बहुत हुआ तो हलवा बने इसका। रायता तो फिर भी ठीक। यदि सब्जी बनी तब तो इसका स्वरूप और हाहाकारी होगा। खैर। जो भी होगा अब विध्नहर्ता गणेशजी करेंगे, कद्दू करेगा।

यह सब बता क्यों रहा हूँ मैं आपको ? केवल इसलिए क्योंकि आज बहुत जोर से लग रहा है मुझे कि दुनिया को एक और ज्ञानी की जरूरत है। एकदम सिद्धार्थ वाली मनोदशा। जो उन्हें बूढ़े आदमी और अर्थी को देखकर लगा वैसा ही मुझे कद्दू को देखकर लगा। लगभग निश्चित कर चुका मैं। अध्यात्म और वैराग्य का संसार प्रतीक्षा कर रहा है मेरी। बहुत हो चुकी दुनियादारी। ऐसे में यदि कल किसी दिन मेरे बाबा बैरागी होने की, महावीर, बुद्ध की तरह किसी नए धर्म के प्रवर्तक होने की, खबर मिले आपको तो हैरान न हों।

-प्रिय दर्शन

यह 1985 का साल था। इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए मैंने तीस रुपये में सात रूसी किताबें खरीदी थीं- चेखव का कहानी संग्रह, मैक्सिम गोर्की की तीन किताबें- 'मेरा बचपन', 'मेरे विश्वविद्यालय' और 'जीवन की राहों में', तुर्गनेव का 'पिता और पुत्र', ऑस्त्रोव्स्की का 'अग्निदीक्षा', और टॉल्स्टॉय का 'पुनरुत्थान'।

तीस रुपये में यह ख़ज़ाना हाथ में लगने जैसा था। रूसी साहित्य से यह मेरा पहला विपुल परिचय हो रहा था। रूस की सर्द रातों में ओवरकोट पहने लोग, बग्घियों में घूमती लड़कियां, बेंत लिए बूढ़े, बेंच पर बैठी महिलाएं- अगले कुछ महीने में मॉस्को, लेनिनग्राद, स्टालिनग्राद सब जैसे अपने जाने-पहचाने शहर होते गए थे। आने वाले वर्षों में इस ख़ज़ाने में और भी किताबें जुड़ती चली गईं- मैक्सिम गोर्की का 'मां', टॉल्स्टॉय का 'अन्ना कैरेनिना', दॉस्तोएव्स्की का 'अपराध और दंड', और 'बौड़म', जॉन रीड का 'वे दस दिन जब दुनिया हिल उठी', शोलोखोव का 'धीरे बहो दोन होय', मारिया प्रिलेयाजेवा की लिखी लेनिन की जीवनी, 'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद' लेनिन का 'क्या करें' और ऐसी ढेर सारी किताबें जो आने वाले दिनों में हमें कुछ कम्युनिस्ट, कुछ समझदार, कुछ प्रगतिशील और कुछ साहित्यिक बनाती रहीं। यह सियासत से ज़्यादा किताबों और बदलाव की चाहत से मोहब्बत थी जो हम कुछ से कुछ होते चले गए। अगर सोवियत संघ ने अपने संसाधन नहीं झोंके होते तो शायद बहुत सारे बहुमूल्य साहित्य से हम अपरिचित रह जाते।

1985 के इसी साल मिखाइल सर्गेयेविच गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उसके पहले सोवियत संघ अपने दो राष्ट्रपतियों की बहुत तेज़ विदाई देख चुका था। कुछ महीने चेरनेन्को रहे, जिनका नाम तक लोगों को याद नहीं होगा और दो साल यूरी आंद्रोपोव रहे, जिनके पहले ब्रेझनेव युग चला था। यह वह दुनिया थी जिसमें कई जाने-माने राष्ट्र प्रमुख अपने-अपने देशों की सत्ता संभाल रहे थे। अमेरिका को रोनाल्ड रीगन बदल रहे थे और ब्रिटेन को लौह महिला मार्गरेट थैचर। पश्चिम जर्मनी को हेलमुट कोल ने संभाल रखा था। लेकिन इन तमाम लोगों के बीच गोर्बाचेव की हैसियत शायद सबसे ऊंची थी- कुछ सोवियत संघ की विराट हैसियत की वजह से और कुछ अपनी निजी शख़्सियत के कारण। निश्चय ही वे कुछ अलग से नेता थे। सोवियत सत्ता की सीढ़ियों पर बहुत कम उम्र में पहुंच गए थे। उनके सामने कई सपने और कई लक्ष्य थे। उनको एहसास था कि देश में घुटन बढ़ रही है और दुनिया में तनाव। पश्चिम से वे बेहतर रिश्ते चाहते थे। किसी भी सूरत में तीसरा विश्वयुद्ध रोकने के पक्षधर थे। चालीस साल से धधक रहे शीतयुद्ध को ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका शुरू किया- यानी खुलापन और बदलाव।

इसी दौर में रूसी किताबों की खरीद का मेरा सिलसिला जारी था। सोवियत संघ के अटूट बने रहने पर मेरा विश्वास दूसरों से ज़्यादा था क्योंकि अध्ययन और कम था। वैसे भी जिनका अध्ययन था, उनमें भी कोई शख़्स यह कल्पना तक नहीं कर सकता था कि अगले पांच साल में सोवियत संघ टूट जाएगा। मैंने इन्हीं दिनों कभी गोर्बाचेव की लिखी किताब 'पेरेस्त्रोइका' ख़रीदी। पेरेस्त्रोइका के जो आर्थिक ब्योरे थे, वे तो मुझे कम समझ में आए लेकिन गोर्बाचेव की एक दलील बहुत साफ़ समझ में आई। गोर्बाचेव ने लिखा था कि दुनिया की कोई भी क्रांति एक दौर में सफल नहीं हुई है। उन्होंने अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश संसदीय सुधार और फ्रांसीसी क्रांति के उदाहरण दिए। कहा कि सोवियत क्रांति भी एक दौर में पूरी नहीं मानी जानी चाहिए। उसे क्रांति के एक और दौर से गुज़रना होगा।

लेकिन यह स्वप्नदर्शिता गोर्बाचेव के बहुत काम नहीं आई। वे सोवियत संघ की खिड़कियां खोलने चले थे ताकि कुछ हवा आए, लेकिन उससे ऐसा बवंडर भीतर आया जिसने घर की छत ही उड़ा दी। सोवियत संघ का अंत हो गया।

यह बहुत सारी चीज़ों का अंत था। हमारे सामने दुनिया ढह या बन रही थी। जर्मनी की दीवार गिर चुकी थी। सोवियत संघ बिखर गया था। यूगोस्लाविया-चेकोस्लोवाकिया ने के नक्शे फट रहे थे और ज़मीन पर गृह युद्धों में उलझी जातीय अस्मिताएं इस आधुनिक समय के बर्बर युद्धों में लगी थीं। सोवियत संघ के साथ शीत-युद्ध का भी अंत हो गया, इतिहास का भी अंत हो गया, विचारधारा का भी अंत हो गया, बहुत सारे सपनों का भी अंत हो गया।

मेरी किताबों की ख़रीद का भी अंत हो गया। पीपुल्स बुक हाउस नाम की जिस दुकान से मैं किताब खरीदता था, उसकी आलमारियां ख़ाली होती गईं, वह सन्नाटे में डूबती चली गईं, रादुगा और प्रगति प्रकाशन बस स्मृतियों में रह गए। कुछ बरस बाद रूसी विद्वान वरयाम सिंह के कहने पर मैंने रूसी कविताओं के अनुवाद के सहारे रूसी कविता की परंपरा पर कुछ काम किया और पुश्किन, त्यूतचेव, लेर्मेंतेव, मायाकोव्स्की, ब्लोक, अख़्मातोवा, त्स्वेतायेवा, येव्तुशेन्को और वोज्नेसेंस्की जैसे कवियों को नए सिरे से पढा तो मेरे भीतर वे स्मृतियां सिर उठाती रहीं जिनके साथ अपने होने का भी एक मतलब जुड़ा था, अपना भी एक सपना बंधा था। इन्हीं दिनों टूटे हुए सोवियत संघ और बचे हुए रूस में बीस साल बाद उसका एक निर्वासित और नोबेल विभूषित लेखक सोलजेनिस्तीन लौटा तो उसने पाया कि रूस बदल गया है, उसकी भाषा बदल गई है। जिस मुल्क की तलाश में वह गया था, वह उसे नहीं मिला। वहां भी वह एक उदास-अकेला शख्स था।

बहरहाल, सोवियत संघ ढह गया और शीतयुद्ध ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इसके बाद जो शीत शांति आई, वह कुछ ज़्यादा मानवीय थी? विचारधाराओं के पुराने संघर्ष नहीं बचे, लेकिन सभ्यताओं के संघर्ष शुरू हो गए। स्टारवार्स जैसा कार्यक्रम खत्म हो गया, अमेरिका-रूस की ऐटमी होड़ कुछ घटी, लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में जो एकध्रुवीय दुनिया बनी, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पश्चिमी वर्चस्ववाद के आक्रामक रवैये ने, दक्षिण एशिया से पश्चिम एशिया तक धार्मिक कट्टरता को पोसने और उसे वहां की सत्ता के ख़िलाफ़ खड़ा करने की अमेरिकी रणनीति ने कहीं तालिबान पैदा किए, कहीं अल क़ायदा बनाए। पुराने छापामार युद्ध आतंकी हमलों में बदले, अमेरिका के ट्विन टावर गिरा दिए गए, देश ढहते गए, प्रगतिशील मूल्य पीछे छूटते गए, धार्मिक कट्टरताएं दक्षिणपंथी राजनीति के उभार की बुनियाद बनीं और दुनिया भर में तकनीक पर आधारित संस्कृतिशून्य बाजार व्यवस्था का क़ब्ज़ा बढ़ता चला गया। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीक का भी बड़ा योगदान रहा। आज स्थिति ये है कि दुनिया भर में बाज़ार और बड़े औद्योगिक घराने सत्ता का स्वरूप तय कर रहे हैं। अपने भारत में भी लोकतंत्र या तो पुरानी धार्मिक और जातीय जकड़नों में जकड़ा हुआ है या आवारा-काली पूंजी की गिरफ़्त में है। कम्युनिस्ट आंदोलन या तो उपहास की वस्तु है या उपेक्षा की। गोर्बाचेव 1991 के बाद शायद बिल्कुल शून्य में चले गए। एक बार येल्तसिन के मुक़ाबले चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन आधे फ़ीसदी के आसपास वोट हासिल कर सके। रूसी जनता ने उन्हें नकार दिया था। आख़िर उनकी वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी चमक और हैसियत खो बैठा था।

हमारे लिए भी गोर्बाचेव लगभग गुजर चुके थे। 91 बरस की उम्र में उनकी मौत की ख़बर जिन्होंने सुनी, उन्हें हैरत हुई होगी कि वे अब भी ज़िंदा थे! हमारी तरह के बहुत सारे लोगों के लिए सोवियत संघ का ख़त्म होना बस एक देश का, दुनिया की एक व्यवस्था का, ख़त्म होना नहीं था, अपने बहुत सारे सपनों के निर्माण की सामग्री का भी मिट्टी हो जाना था। अगर वह सोवियत संघ न होता तो हम क्या जूलियस 'फ़्यूचिक की फांसी के तख़्ते से' जैसी धड़कती हुई किताब पढ़ पाते, क्या रसूल हमजातोव का 'मेरा दागिस्तान' देख पाते, क्या दोस्तोएव्स्की के कार्मोजोव ब्रदर्स से परिचित हो पाते? क्या चेखव की 'थ्री सिस्टर्स' को मनोयोग के साथ एनएसडी में देख पाते? क्या गिरगिट जैसी कहानी पर हंस पाते और हंसते हुए अचरज कर पाते कि दुनिया और सभ्यता में कितना कुछ मूल्यवान है और कितना कुछ छोड़ दिए जाने लायक? यही नहीं, क्या वे बहुत सारी यादगार कविताएं हिंदी की दुनिया में होतीं जिन्होंने हमें सपना देखना भी सिखाया और न्याय और समानता को अपरिहार्य मूल्य मानना भी?

लेकिन ठीक है। सब कुछ नष्ट होने के लिए बना है। सभ्यताएं बनने और बिखरने को अभिशप्त होती हैं। यह एक दार्शनिक मायूसी भर नहीं है, एक ठोस सच्चाई है जो हमारे सामने घटी है। जिसकी वजह से घटी, उसके जाने से याद आया- हम कितनी चीज़ों के गवाह रहे हैं।

-अपूर्व गर्ग

आंकड़े बताते हैं अब इस देश की 75 प्रतिशत जनता नॉन वेजीटेरियन है। पर ये भी सच्चाई है इस 75 प्रतिशत में बहुत ही कम लोग अपना भोजन कटते हुए देख सकते हैं।

इस मामले में लोग बहुत संवेदनशील हैं। खुद काटना तो दूर लोग कटते भी नहीं देख सकते, कई तो खरीदने भी नहीं जाते। पका पकाया खाते हैं या कोई लाकर देता है। संवेदनशील हैं।

आजकल लोग शांति भी चाहते हैं और ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटी ढूंढते हैं जो ‘पीसफुल’ हो पूरी तरह शांत, शोर शराबे से दूर, उपद्रव तो दूर की बात पीसफुल लोग हैं।

लोग सप्ताहांत मनाने शहर से दूर ढाबों में जाते हैं ताकि चैन से भीड़ से दूर कहीं अपना समय व्यतीत कर सकें।

आजकल लोग परिवार के साथ पहाड़ों, जंगलों और रिमोट जगहों पर ज़्यादा जाने लगे ताकि शहरी भीड़, शोर शराबे से दूर अपने लोगों के साथ एकांत में कुछ दिन शांति से रह सकें। सबको आत्मिक शांति चाहिए।

लंबी-लंबी लॉन्ग ड्राइव सूफी गीत, गजल और पुराने गाने चाहिए ताकि दिल को ठंडक मिले। दिल तन-मन तनाव रहित होना चाहिए।

कितनी अच्छी-अच्छी पहल कर कितने सुंदर, शांत अमन और चैन से जीने के तरीके अपनाते हैं लोग।

वाकई दाद दी जानी चाहिए।

पर क्या यही लोग अपने देश, समाज और शहर में जब किसी बच्ची को पेट्रोल से जलाया जाता है तो विचलित होते हैं?

क्या यही लोग जब बलात्कारियों का महिमामंडन होता है तो अमन शांति और चैन से सो पाते हैं?

इस देश की सीमा पात्राएँ जब विकलांग बच्ची पर बर्बर ज़ुल्म करती है, बच्ची को भूखा रखकर पेशाब तक पिलाती है तो क्या उनकी कथित संवेदनशीलता कभी जागती है?

शांति, चैन-अमन, सिविल सोसाइटी सबको चाहिए पर उसे बनाने की भूमिका से वो ठीक वैसे ही दूर रहते हैं जैसे नॉन वेज तो बहुत बहुत पसंद है पर उसके कटने से बनने की प्रक्रिया बहुत गलत है। पसंद नहीं!

सोचिये, ये कैसी दुनिया बन चुकी जहाँ दूर-दूर नहीं बल्कि आसपास कई बार घर के भीतर ही हैवान बैठे हैं जो एक रेतीले तूफान की तरह सब कुछ बर्बाद कर रहे और हम शुतुरमुर्ग की तरह सिर रेत में गड़ाए हुए हैं।

बहुत बहुत भयानक बेदर्द और ऐसा हिंसक दौर सामने है। जब इसी समाज के आदतन अपराधियोंको नहीं बल्कि तथाकथित वाइट कॉलरड लोगों को हिंसक परपीडऩ से अब ‘किक’ मिलती है ।

इस पर अगर सवाल उठाकर आप एक कीचड़ को पोछने जायेंगे तो पूछा जायेगा। तब उस कीचड़ को क्यों नहीं साफ किया?

अगर उस कीचड़ को साफ करने जायेंगे तो उधर भी वही सवाल आएगा। तब कहाँ थे?

अब कहाँ हैं तब कहाँ थे ये सवाल चारों ओर से आएंगे पर वो खुद इस देश समाज और अपने लोगों के साथ एक ऐसी अंधी गली में चले गए जहाँ सिर्फ बर्बरता, हिंसा, अमानवीयता पाशविकता ही है उस पर कभी गौर नहीं करेंगे।

ज़्यादा से ज़्यादा क्या? इस गली के अँधेरे ओर शोर शराबे से बहुत ऊबे तो चले जंगल, पहाड़। समुद्र के तट।

पर क्या इससे अँधेरा छटेगा?

ज़रूर सोचिये हमारे आसपास अच्छी-अच्छी पोशाक में बनावटी मुस्कराहट वाले, समाज देश सेवा के बैनर पर कैसे-कैसे कातिल हैं जिनके बारे में ओर जिनकी हरकतों पर सीधी-सरल जिंदगी जीने वाले कल्पना भी नहीं कर सकते।

पर ऐसी ही प्रवृत्ति के लोग रोज हैवानियत के नए रिकॉर्ड इसीलिए कायम कर पा रहे क्योंकि आम आदमी गलत देखना-बोलना-सुनना छोडक़र एक भद्र आदमी की मोम की मूर्ती सा अनजान बना बैठा है।

हमें अपनी इस खामोश भूमिका पर विचार करना चाहिए,

एक बार जऱा सोचिये।

‘ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में जरा दुनिया से हम ने क्या लिया दुनिया को क्या दिया।’

दुनिया के सबसे पुराने और अनछुए जंगलों में से एक भारत के केंद्र में है। इस जंगल का नाम है हसदेव अरण्य। क्या भारत की बिजली की मांग हसदेव अरण्य को निगल लेगी?

वैभव बेमतरिहा की शादी का कार्ड देखते ही उनकी होने वाली पत्नी और न्योता पाने वालों को हैरानी हुई। कार्ड पर ‘सेव हसदेव’ लिखा था। 38 साल के वैभव, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं। भारत का एक बड़ा कोयला भंडार उनके राज्य में दबा है, वो भी हसदेव के जंगल में। हसदेव अरण्य, मध्य भारत के आखिरी समृद्ध जंगलों में से एक है। भारत के मूल निवासी कहे जाने वाले गोंड आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या हसदेव में रहती है। जंगल के बीच से हसदेव नाम की नदी गुजरती है। वहां शताब्दियों से चला आ रहा जंगली हाथियों का कॉरिडोर भी है।

जंगल के 1,878 हेक्टेयर से ज्यादा बड़े इलाके में कोयले का भंडार है। 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने जंगल से कोयला निकालने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस का आवेदन किया। मामला अदालतों तक भी पहुंचा। इसी दौरान पर्यावरण मंत्रालय की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने खनन के लिए वन भूमि ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताई। इसके बावजूद 2012 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने हसदेव जंगल में कोयले के खनन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस को मंजूरी दे दी। यह पारसा ईस्ट और केंते बसान (पीईकेबी) का पहला चरण था। कोयला राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिया गया, निगम के लिए यहां खनन काम अडानी ग्रुप करता है।

पहले चरण के 10 साल बाद मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एलान किया कि उसने पीईकेबी के दूसरे चरण के लिए भी खदान आवंटित कर दी है। इस फैसले से पहले हसदेव जंगल को बचाने के लिए करीब ढाई सौ आदिवासी 300 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कर रायपुर तक पहुंचे। अक्टूबर 2021 के इस पैदल मार्च का कोई असर नहीं हुआ, छह महीने बाद लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ने दूसरे चरण को मंजूरी दे दी।

कैसे जनांदोलन बन गया सेव हसदेव

अप्रैल 2022 में हसदेव जंगल में सैकड़ों साल पुराने साल और सागवान के पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। जब सैकड़ों पेड़ों की कटाई के वीडियो सामने आने लगे तो नाराजगी शहरों तक पसरने लगी। लोगों को आदिवासियों का पैदल मार्च याद आने लगा। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर प्तस्ड्ड1द्ग॥ड्डह्यस्रद्गश ट्रेंड करने लगा। यूट्यूबर, कलाकार और छात्र भी खुलकर जंगल बचाने के लिए शुरू हुए आंदोलन का समर्थन करने लगे। इंटरनेट पर हो रहा विरोध जल्द ही छत्तीसगढ़ के सारे शहरों के साथ साथ देश के कई महानगरों तक फैल गया।

लक्ष्य मधुकर के नाना खनन इंजीनियर थे। लक्ष्य की मां का बचपन छत्तीसगढ़ के कोरबा में गुजरा। कोरबा को छत्तीसगढ़ में खनन का गढ़ कहा जाता है। मधुकर कहते हैं, ‘मेरी मां का परिवार कोरबा के एक गांव से आता है, जहां खनन ही जिंदगी जीने का तरीका है। लेकिन हमें पता है कि खनन का असर कैसा होता है।’ लक्ष्य कलाकार हैं और चित्रकला के जरिए वह हसदेव बचाओ का संदेश दे रहे हैं।

आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। शुक्ला कहते हैं, ‘लंबा मार्च कई लोगों के लिए आंखें खोलने वाला था। विरोध करने वाले समुदाय थक चुके थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी लड़ाई अभी कितनी लंबी चलेगी। लेकिन जिस तरह का समर्थन उन्हें मिला, उसने आंदोलन तो नई जान और लोगों को नई ऊर्जा दी।’

विदेशों तक पहुंची सेव हसदेव की पुकार

प्रदर्शनकारी हसदेव अरण्य में सभी कोयला खनन प्रोजेक्टों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नकली जमीन मालिक और नकली ग्राम सभाएं बनाकर जमीन गैरकानूनी ढंग से ली गई। आंदोलन की पुकार इंग्लैंड तक भी पहुंची। मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक आयोजन के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी से हसदेव अरण्य में खनन के बारे में सवाल पूछा गया। एक छात्रा ने उनसे पूछा कि 2015 में आप खुद को आदिवासियों के साथ खड़ा बताते थे, और आज आपकी पार्टी अडानी के जंगल कटाई और खनन विस्तारीकरण के साथ है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वह आदिवासियों की मांगों से सहमत हैं और कुछ ही दिन में पार्टी इसका समाधान निकाल लेगी।गांधी परिवार के सदस्य के मुंह से निकली इस बात का असर हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से हसदेव अरण्य के सभी कोयला ब्लॉकों का आंवटन रद्द करने की मांग की। इस बार राज्य सरकार ने कहा कि वहां हाथियों का कॉरिडोर है, जिस वजह से वहां से कोयला नहीं खोदा जाना चाहिए।

जंगल बचाने के अभियान में जुटे सभी लोग इस फैसले से थोड़ी राहत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि खनन पूरी तरह बंद नहीं होगा। भारत में गर्मियों में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मध्य वर्ग की आय में इजाफा होने से एयरकंडीशनिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। हर साल गर्मियों में देश के अखबारों में कोयले की कमी से जूझते कोयला बिजलीघरों की खबरें आने लगती हैं। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्य छत्तीसगढ़ के कोयले से खुद को भले ही रोशनी दें, लेकिन कई आदिवासियों की जिंदगी में वो अंधकार भरते आ रहे हैं।

ओएसजे/एनआर (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक