अंतरराष्ट्रीय

नई दिल्ली, 11 नवंबर| चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने राजनीतिक इतिहास में शी जिनपिंग की स्थिति को मजबूत करते हुए एक 'ऐतिहासिक प्रस्ताव' पारित किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सीसीपी की उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के गत 100 वर्षो की अहम उपलब्धियों और भविष्य की दिशाओं को संबोधित करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी की स्थापना के बाद से यह अपनी तरह का केवल तीसरा प्रस्ताव है - पहला माओ जेडॉन्ग उर्फ माओत्से तुंग द्वारा 1945 में और दूसरा देंग शियाओ पिंग द्वारा 1981 में पारित किया गया था।

चीन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में से एक, छठे पूर्ण सत्र में गुरुवार को प्रस्ताव पारित किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह का प्रस्ताव जारी करने वाले केवल तीसरे चीनी नेता के रूप में, इस कदम का उद्देश्य शी को पार्टी के संस्थापक माओ और उनके उत्तराधिकारी देंग के बराबर स्थापित करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पर्यवेक्षक इस प्रस्ताव को चीनी नेताओं द्वारा दशकों के विकेंद्रीकरण को वापस करने के लिए शी के नवीनतम प्रयास के रूप में देख रहे हैं, जो देंग के तहत शुरू हुआ और जियांग जेमिन जैसे अन्य नेताओं के माध्यम से जारी रहा।

चार दिवसीय बंद दरवाजे के सत्र में देश के शीर्ष नेतृत्व पार्टी की 19वीं केंद्रीय समिति में 370 से अधिक पूर्ण और वैकल्पिक सदस्य शामिल हुए।

अगले साल राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले पार्टी नेताओं की यह आखिरी बड़ी बैठक थी, जहां शी के राष्ट्रपति के रूप में एक ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की तलाश करने की उम्मीद है।

पार्टी की 19वीं केंद्रीय समिति के छठे पूर्ण अधिवेशन में लिए गए ऐतिहासिक फैसले के साथ ही अगले साल राष्ट्रपति शी चिनफिंग के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए भी रास्ता साफ हो गया है।

2018 में, चीन ने राष्ट्रपति पद पर दो कार्यकाल की सीमा को समाप्त कर दिया था, जिससे उन्हें प्रभावी रूप से सत्ता में बने रहने की अनुमति मिल गई थी।

विशेषज्ञों ने बीबीसी को बताया कि अनिवार्य रूप से, यह सत्ता पर शी की पकड़ को मजबूत करेगा।

चीनी करेंट अफेयर्स पर एक न्यूजलेटर चाइना नीकन के संपादक एडम नी ने कहा, "वह (शी) चीन की राष्ट्रीय यात्रा के महाकाव्य में खुद को नायक के रूप में कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।"

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा, "एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, जो खुद को पार्टी और आधुनिक चीन के भव्य आख्यान के केंद्र में रखता है, शी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दस्तावेज उन्हें इस शक्ति को बनाए रखने में मदद करने के लिए एक टूल (उपकरण) भी है।"

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के चोंग जा इयान ने कहा कि ताजा कदम ने शी को अन्य पिछले चीनी नेताओं से अलग कर दिया है।

चोंग ने कहा कि पूर्व नेताओं हू जिंताओ और जियांग जेमिन के पास शी जितना समेकित अधिकार कभी नहीं रहा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 नवंबर | अफगानिस्तान के हालात पर भारत की मेजबानी में हुए सम्मेलन के बयान पर प्रतिक्रिया में अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात ने कहा कि उसने सम्मेलन में उल्लिखित सभी मांगें पहले ही पूरी कर दी है। टोलो न्यूज के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता इनामुल्ला समांगानी ने कहा, "इस्लामिक अमीरात भारत की बैठक का स्वागत करता है। हम शासन में ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के देशों को किसी के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल से चिंतित नहीं होना चाहिए।"

भारत सम्मेलन में रूस, ईरान और पांच मध्य एशियाई राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार के गठन का आह्वान किया जो आतंकवाद का मुकाबला करेगी और अफगान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ होने से रोकेगी।

राजनीतिक विश्लेषक सैयद हारून हाशिमी ने कहा, "दुनिया के देश तालिबान के साथ बातचीत के जरिए संकट का हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इन बैठकों का अफगानिस्तान के लिए सकारात्मक परिणाम है।"

कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी बैठकें स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में कारगर हो सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्लेषक सैयद हकीम कमाल ने कहा, "भारत की बैठक अफगानिस्तान के लिए प्रभावी है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान की मदद करने वाले देशों में से एक है और अब यह उस देश का समर्थन करने में भी रुचि रखता है।"

अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को भारत सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। चीन और पाकिस्तान ने भी इसमें भाग नहीं लिया। (आईएएनएस)

भारत और मध्य एशिया के देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है. वहां के हालात सुधारने के लिए आठ देशों ने दिल्ली में बुधवार को बैठक की.

भारत ने बुधवार को पड़ोसी देश में खराब स्थिति पर चर्चा के लिए अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने की. वार्ता में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया.

एनएसए अजीत डोभाल ने सम्मेलन में क्षेत्रीय देशों के बीच घनिष्ठ परामर्श और अधिक सहयोग का आह्वान किया. दिल्ली में अफगानिस्तान पर आठ देशों की एनएसए-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने कहा, "हम सब अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं को गौर से देख रहे हैं. अफगानिस्तान के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और क्षेत्र के लिए भी इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं."

डोभाल ने कहा कि यह क्षेत्रीय देशों के बीच घनिष्ठ परामर्श और अधिक सहयोग का समय है. उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि हमारे विचार-विमर्श फलदायी व उपयोगी होंगे और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे.

साथ आए आठ देश

आठ देशों ने क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ सामूहिक सहयोग को दोहराया. सहभागी देशों ने एक खुली और सही मायने में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो अफगानिस्तान के सभी लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और उनके समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करती है.

वार्ता में भाग लेते हुए तुर्कमेनिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव चारमिरत अमानोव ने कहा, "यह बैठक हमें अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का समाधान खोजने और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने का अवसर देती है."

इस क्षेत्र में शांति बहाल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उज्बेकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव विक्टर मखमुदोव ने कहा, "अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में पूरी तरह से शांति बहाल करने के लिए हमें एक सामूहिक समाधान खोजना होगा. यह संयुक्त प्रयासों से ही संभव है."

बैठक में रूस और ईरान के साथ पांच मध्य एशियाई देशों- ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के डोभाल के समकक्षों ने भाग लिया.

एए/वीके (आईएएनएस की जानकारी के साथ)

सोशल मीडिया वीडियो प्लैटफॉर्म यूट्यूब ने कहा है कि वीडियो पर डिसलाइक की कुल संख्या अब लोगों को नजर नहीं आएगी. कंपनी ने ऐसा वीडियो बनाने वालों को प्रताड़ना और हमलों से बचाने के लिए किया है.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

यूट्यूब पर वीडियो को कितने लोगों ने डिसलाइक किया है, यह अब लोगों को नजर नहीं आएगा. कंपनी ने कहा है कि वीडियो पोस्ट करने वालों को निशाना बनाकर किए गए हमलों से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है.

वीडियो अथवा सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक और डिसलाइक की संख्या को लेकर आलोचक पहले भी बोलते रहे हैं. उनका कहना है कि इन आंकड़ों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इसीलिए कुछ देशों में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी लोगों को यह फीचर बंद करने का विकल्प दे रखा है.

गूगल के वीडियो शेयरिंग प्लैटफॉर्म यूट्यूब पर दर्शक अब भी किसी वीडियो को डिसलाइक तो कर पाएंगे लेकिन उन्हें ये नजर नहीं आएगा कि बाकी कितने लोगों ने उसे डिसलाइक किया है. एक बयान में यूट्यूब ने कहा, "दर्शकों को रचनाकारों के बीच एक स्वस्थ संवाद को बढ़ाना देने के लिए हमने डिसलाइक बटन के साथ प्रयोग किया था ताकि आंका जा सके कि इस बदलाव से रचनाकारों को परेशान करने वालों से बचाया जा सकता है और डिसलाइक के रूप में होने वाले हमलों को टाला जा सकता है या नहीं.”

कंपनी ने कहा कि इस प्रयोग के आंकड़ों से पता चला कि डिसलाइक हमलों में कमी आ गई. वैसे, रचनाकार और मीडिया स्टार या इन्फ्लुएंसर देख पाएंगे कि कुल कितने लोगों ने उनके वीडियो को डिसलाइक किया है. यूट्यूब ने कहा कि छोटे या नए रचनाकारों ने शिकायत की थी कि लोग उनके वीडियो पर डिसलाइक की संख्या बढ़ाकर जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहे हैं.

ऑनलाइन यातनाओं के बढ़ते मामले

डिजिटल सुरक्षा सलाहकार कंपनी ‘सिक्यॉरिटी' के मुताबिक ऑनलाइन परेशान किए जाने के तरीकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बुरी टिप्पणियों का होता है. 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले 70 प्रतिशत लोग ऑनलाइन यातना झेल चुके होते हैं.

22.5 प्रतिशत लोगों ने ऐसी टिप्पणियों की शिकायत की है. 35 प्रतिशत लोगों ने किसी का मजाक बनाने के लिए उसके स्टेटस का स्क्रीनशॉट शेयर किया. किशोरों के बीच सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात उनके रूप-रंग को लेकर उड़ाया गया मजाक रहा. परेशान किए गए 61 प्रतिशत टीनएजर ऐसी शिकायत करते हैं. परेशान किए जाने वालों में 56 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें फेसबुक पर परेशान किया गया.

कंपनियों की जिम्मेदारी

यूट्यूब ने ये बदलाव तब किए हैं जबकि दुनियाभर में ऑनलाइ हरासमेंट यानी सोशल मीडिया या इंटरनेट के जरिए किसी को परेशान करने के मामलों में तेज बढ़त देखी गई है. राजनेता, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार शिकायत कर रहे हैं कि सोशल मीडिया साइट चलाने वाली कंपनियां इस बारे में कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही हैं.

इन्हीं विवादों के चलते फेसबुक को हाल ही में कई बड़े हमले झेलने पड़े हैं. उसकी एक पूर्व कर्मचारी ने कंपनी के दस्तावेज लीक करते हुए दावे किए कि कंपनी जानती है कि उसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. उस पर जानबूझ कर नफरत फैलाने वाली सामग्री को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा. फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने कहा है कि बड़ी टेक कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए मानसिक यातनाओं और हेट स्पीच जैसे मामलों को नजरअंदाज कर रही हैं.

कई अन्य सोशल वीडियो कंपनियां जैसे टिकटॉक, स्नैपचैट आदि भी खतरनाक सामग्री को बढ़ावा देने के आरोप झेल रही हैं. बीते महीने इन कंपनियों ने अमेरिकी सांसदों को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वे युवा ग्राहकों के लिए सुरक्षित हैं. (dw.com)

लालच देकर भारत से अमेरिका मजदूरों की तस्करी करने के आरोप में फंसे एक हिंदू संगठन का मामला अब चार राज्यों में फैल गया है. आरोप है कि बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था 1.20 डॉलर प्रतिदिन की मजदूरी देकर मंदिर बनवा रही थी.

अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वामी नारायण संस्था पर चल रहा मानव तस्करी का मुकदमा अब चार और राज्यों में फैल गया है. पहली बार संस्था पर मई में तब मुकदमा दर्ज हुआ था जब न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में कथित तौर पर बन रहे मंदिर में लोगों से अमानवीय हालात में काम कराने का आरोप लगा. बाप्स के अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों से जबरन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराए. बताया गया कि सुरक्षा गार्डों की निगरानी में मजदूरों से 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा था और छुट्टी भी नहीं दी जा रही थी.

मुकदमे के मुताबिक इन मजदूरों को आर-1 वीजा पर न्यू जर्सी ले जाया गया था. यह वीजा धार्मिक पेशों जैसे पुजारी आदि के लिए होता है. पिछले महीने मुकदमे में संशोधन किया गया और अन्य राज्यों के मजदूरों को भी इसमें जोड़ा गया. मुकदमे के मुताबिक ये मजदूर भारत के हाशिये पर रहने वाले समुदायों से हैं. मजदूरों का दावा है कि उन्हें कैलिफॉर्निया, शिकागो, टेक्सस और अटलांटा के मंदिरों में भी प्रताड़ित किया गया.

आरोप निराधारः बाप्स

बाप्स ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है. संस्था के वकील पॉल फिशमैन ने एक ईमेल से भेजे बयान में कहा, "अमेरिका में सरकारी अधिकारियों ने आर-1 वीजा को पिछले बीस साल से पत्थर पर नक्काशी करने वाले कलाकारों के लिए अधिकृत किया हुआ है. संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर के अधिकारी सभी निर्माण स्थलों पर लगातार दौरा करते रहे हैं, जहां इन कलाकारों ने स्वयंसेवा दी.”

अन्य राज्यों के मजदूरों का कहना है कि उनसे उतने घंटे काम नहीं कराया गया जितना न्यू जर्सी में काम कर रहे मजदूरों से कराया गया, लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कहीं कम पैसा दिया गया. मुकदमे में वादी बने कई मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मंदिरों के निर्माण में काम किया है. आरोप पत्र के मुताबिक कुछ मजदूरों ने तो आठ-नौ साल काम किया है.

'धमकियां भी दी गईं'

न्यू जर्सी के बाहर रॉबिन्सविल में बन रहे मंदिर में काम करने वाले मजदूरों की तरह अन्य राज्यों के मजदूरों ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें उनके पासपोर्ट रखने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बड़े हॉल में सुलाया जाता था और सुरक्षा गार्ड उनकी निगरानी करते थे.

मुकदमे में कहा गया, "रॉबिन्सविल मंदिर और अन्य जगहों पर भी बचाव पक्ष ने मजदूरों को जानबूझ कर ऐसा यकीन दिलाया कि यदि वे काम और मंदिर के परिसर को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है.”

जिन सारे हिंदू मंदिरों का जिक्र मुकदमे में है, वे बीएपीएस से जुड़े हैं, जो डेलावेयर में एक कॉरपोरेशन के तौर पर रजिस्टर्ड है. यह संस्था भारत में अक्षरधाम मंदिर के लिए जानी जाती है.

वीके/एए (एपी)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेताया है कि दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध की ओर लौट सकती है. अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली वर्चुअल मुलाकात से पहले शी जिनपिंग का यह बयान आया है.

न्यूजीलैंड में हो रही एशिया पैसिफिक इकॉनोमिक कोऑपरेशन (APEC) के दौरान सीईओ फोरम में दिए एक रिकॉर्डेड भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि भूराजनीतिक आधार पर छोटे-छोटे दायरे बनाने या वैचारिक सीमाएं खींचने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी.

शी ने कहा, "एशिया प्रशांत क्षेत्र को शीत युद्ध जैसे बंटवारे और विवाद में ना तो पड़ना चाहिए, और ना वो पड़ सकता है.” शी के इस बयान को अमेरिकी की एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़तीं गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है. अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर बने क्वॉड नामक संगठन की गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के अधिपत्य को टक्कर के तौर पर माना जा रहा है.

विवाद टालने की कोशिश

मंगलवार को चीनी सेना ने कहा कि उसने ताइवान खाड़ी में पैट्रोलिंग की है. इससे पहले चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे की आलोचना की थी. स्वायत्तशासी लोकतांत्रिक क्षेत्र ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है.

पिछले कुछ महीनों में चीन के साथ अमेरिका के कूटनीतिक विवादों ने बाइडेन प्रशासन के कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को भी परेशान किया है. अब अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि शी जिनपिंग के साथ सीधा संवाद ही दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच किसी विवाद को टालने का सबसे अच्छा तरीका है.

शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच होने वाली वर्चुअल मुलाकात की कोई तारीख तय नहीं हुई है लेकिन कहा जा रहा है कि यह अगले हफ्ते हो सकती है. अपने वीडियो संदेश में शी ने कहा कि महामारी से उबरना और आर्थिक बहाली को साधना क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती रही है और टीकाकरण में अंतर को पाटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "वैक्सीन एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु है, इस सहमति को हमें ठोस कदमों में बदलना होगा ताकि समान और समतामूलक बंटवारा हो सके.” एपेक सदस्यों ने जून में एक विशेष बैठक में वादा किया था कि वे कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और बंटवारे को बढ़ाएंगे और दवाओं के व्यापार पर लगीं रुकावटें दूर करेंगे.

ताइवान बढ़ा सकता है पारा

न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित 21 एपेक देशों की सालाना फोरम शुक्रवार को सभी देशों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक के साथ खत्म होगी. फोरम में शी वीडियो संदेश के जरिए शामिल हुए. उन्होंने पिछले 21 महीनों से चीन से बाहर कदम नहीं रखा है क्योंकि देश में कोविड-19 के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू है और आने-जाने पर कड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं.

ताइवान कॉम्प्रहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) नाम के एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जो एपेक नेताओं के बीच होने वाली बैठक में तनाव का विषय बन सकता है.

चीन ने भी सीपीटीपीपी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है लेकिन वह ताइवान की सदस्यता का विरोध करता है. उसने ताइवान के इर्द-गिर्द अपनी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं. हालांकि, अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस संधि को छोड़ दिया था.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

नई दिल्ली, 10 नवंबर| पाकिस्तान में सार्वजनिक शिक्षा का उपयोग ज्यादातर राज्य द्वारा निर्मित विचारधाराओं और आख्यानों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसका उद्देश्य जन स्तर पर सोच की एकरूपता का निर्माण करना और जातीय-केंद्रित प्रवृत्तियों को रोकना है। पाकिस्तान शांति अध्ययन संस्थान (पीआईपीएस) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। पीआईपीएस इस्लामाबाद स्थित एक शोध और वकालत संगठन है। संस्थान स्वतंत्र अनुसंधान और विश्लेषण, शैक्षणिक कार्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण लेता है।

इस तरह की शिक्षा नीति की कल्पना और कार्यान्वयन राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के उद्देश्य से किया गया था और इसमें रटना सीखने, अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली विचारधाराओं के शिक्षण के साथ-साथ परिसरों में अकादमिक स्वतंत्रता की सीमाएं भी शामिल थीं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "परिणामस्वरूप, इस तरह की स्कूली शिक्षा प्रणाली द्वारा छात्रों के बौद्धिक विकास को रोक दिया गया था। दूसरी ओर, इस नीति ने व्यापक समाज में विश्वास-आधारित ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हुए सामाजिक खाई में योगदान दिया है।"

पीआईपीएस का एक अध्ययन बलूचिस्तान में युवाओं की सोच और दृष्टिकोण पर अस्थिरता के एक परेशान करने वाले प्रभाव का संकेत देता है।

बलूचिस्तान में सौ से अधिक विश्वविद्यालय के छात्रों की टिप्पणियों और सर्वेक्षणों के आधार पर अध्ययन शिक्षा प्रणाली की शिथिलता और छात्रों के बीच तर्कसंगत सोच और तर्क जैसे बुनियादी बौद्धिक और संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में असमर्थता पर भी संकेत देता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्नातक स्तर पर भी युवा उपलब्ध साक्ष्यों का उपयोग करते हुए सरल से मध्यम जटिल विचारों को तार्किक रूप से संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

यह अध्ययन बलूचिस्तान में युवाओं में सोच के पैटर्न पर अस्थिरता और अभाव के प्रभाव को भी छूता है। कमी की भावना विश्वविद्यालय के छात्रों में लगभग एकमत थी और कई ने पीड़ित होने की भावनाओं को प्रदर्शित किया।

राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग होने की इस भावना की जड़ें प्रांत के उथल-पुथल भरे राजनीतिक इतिहास में खोजी जा सकती हैं। इस क्षेत्र का उपयोग अमेरिका द्वारा वित्त पोषित जिहादियों के लिए एक प्रमुख लॉन्चपैड के रूप में किया गया था, जिन्होंने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ाई लड़ी थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के सैन्य शासन के तहत अलगाववाद और सांप्रदायिकता के समानांतर युद्धों ने प्रांत के साथ कहर बरपाया था।

अतीत का मलबा प्रांत में सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करना जारी रखता है और आज बलूच जनता के दृष्टिकोण और सोच को सूचित करता है।

अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि शिक्षित युवाओं के बीच खराब संज्ञानात्मक कौशल के सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, जैसे कि विकृत विश्वदृष्टि या रूढ़िबद्ध सोच आदि को आश्रय देना आदि। यह युवाओं को प्रचार और चरमपंथी कथाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। खराब शिक्षा के कारण खराब संज्ञानात्मक कौशल, युवाओं को रोजगार के मामले में भी महंगा पड़ता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार में, जहां महत्वपूर्ण सोच, तर्क और समस्या सुलझाने का कौशल आवश्यक हैं।

अध्ययन रिपोर्ट में युवाओं के बौद्धिक कौशल में सुधार के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में विशिष्ट परिवर्तन की मांग की गई है। आलोचनात्मक सोच और तर्क के शिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और लोकतंत्र के महत्व और साझा नागरिकता के पाठों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में सरकार से विभाजनकारी सामग्री की पाठ्यपुस्तकों को शुद्ध करने का भी आग्रह किया गया है जो आस्था आधारित भेदभाव की वकालत करती हैं और नागरिक स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रावधानों की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने का आह्वान करती हैं। (आईएएनएस)

न्यूयार्क. भारत ने चीन पर निशाना साधते हुए मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए अपने विकास, साझेदारी प्रयासों के साथ वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है तथा यह सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को ‘कर्जदार’ ना बनाए. वर्तमान अध्यक्ष मेक्सिको की अगुआई में सुरक्षा परिषद में ‘अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पालन: बहिष्करण, असमानता और संघर्ष’ विषय पर आयोजित खुली बहस के दौरान विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि चाहे वह ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के तहत भारत के पड़ोसियों के साथ हो या अफ्रीकी भागीदारों के या अन्य विकासशील देशों के साथ, ‘भारत उन्हें बेहतर और सशक्त बनाने में मदद करने के लिए मजबूत समर्थन का स्रोत बना हुआ है और बना रहेगा.’

सिंह ने कहा, ‘भारत ने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए विकास साझेदारी के प्रयासों के साथ वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है और यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सहायता, सदैव मांग-संचालित बनी रहे, रोजगार सृजन एवं क्षमता निर्माण में योगदान करे और किसी को कर्जदार बनाने जैसी स्थिति पैदा नहीं करे.’ उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास समावेशी होने चाहिए. शांति समझौते को स्थापित करने की प्रक्रिया मानवीय और आपातकालीन सहायता के प्रावधान, आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने और ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं के निर्माण के साथ चलनी चाहिए, जो शासन में सुधार लाएं और जिसमें सभी हितधारक शामिल हों. इस दौरान उन्होंने खासतौर से महिलाओं और लाभ से वंचित वर्गों का जिक्र किया.

NSA की बैठक में शामिल होने से इनकार

हाल ही में भारत ने चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आमंत्रित किया था. खबर है कि चीन ने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया था. बुधवार को यह बैठक भारत के NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है. बैठक में ईरान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं. (भाषा)

-हुदा इकराम

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलज़ार अहमद ने कहा है कि हर इंसान को अपने धर्म की रक्षा करने का हक़ है. पाकिस्तान के संविधान में जो लिखा है, वही सबसे ऊपर है और उसी से देश चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा.

जस्टिस अहमद सोमवार को ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के करक ज़िले के टेरी गांव में हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि पर दिवाली समारोह में भाग लेने पहुँचे थे.

इस मंदिर का निर्माण वैसे तो क़रीब 100 साल पहले हुआ, लेकिन दिसंबर 2020 में स्थानीय लोगों की नाराज़ भीड़ ने मंदिर तोड़कर उसमें आग लगा दी थी. जस्टिस अहमद ने इसके बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था.

पाकिस्तान हिंदू परिषद के आमंत्रण पर मंदिर पहुँचे जस्टिस गुलज़ार अहमद ने कहा कि उन्होंने मंदिर और हिंदुओं के लिए जो कुछ भी किया, वो एक जज के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी.

मंदिर की मरम्मत से हिंदू समुदाय उत्साहित

पिछले साल दिसंबर में जब भीड़ ने इस मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी, तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अहमद ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए बहुत कड़ा रुख़ अख़्तियार किया था और मरम्मत का आदेश दिया था.

अब मंदिर की मरम्मत का काम क़रीब-क़रीब पूरा हो चुका है. सोमवार की शाम पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों लोग दिवाली मनाने के लिए टेरी मंदिर में जमा हुए. नवनिर्मित मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया.

इस मौके पर सिंध से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला एडवोकेट जनरल कल्पना देवी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक जहाँ भी रहते हैं, वहां कुछ समस्याएं होती हैं. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बेहतर दशा में हैं और कोई भी समस्या होने पर उच्च स्तर पर उनकी आवाज़ सुनी जाती है.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह के बन्नू शहर से आए एक श्रद्धालु आकाश अजीत भाटिया ने कहा कि वो फिर से बने मंदिर में आकर बहुत खुश हैं और इसके लिए पाकिस्तान सरकार के आभारी हैं, जिसने विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बर्बाद करने की मंशा रखने वालों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई की. आकाश अजीत भाटिया ने कहा कि ''ये पागलपन पर समझदारी की जीत है.''

सिंध से आईं सृष्टि ने कहा, ''केवल मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के कारण ही आज हम इस मंदिर में इकट्ठा हो सके हैं.''

हालांकि, पाकिस्तान का हिंदू समुदाय अभी भी चिंतित है. ऐसा इसलिए कि इस मंदिर पर पहली बार हमला नहीं हुआ और न ही इसे पहली बार फिर से बनाया गया. 1997 में इसी तरह की एक घटना हुई थी और तब भी मंदिर का मरम्मत हुआ था.

हालांकि मुख्य न्यायाधीश के दौरे के बाद हिंदू समुदाय को उम्मीद है कि इतिहास फिर से ख़ुद को नहीं दोहराएगा और वे शांति से पूजा-पाठ कर सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता

टेरी में स्थित हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि को तहस-नहस करने की घटना दिसंबर 2020 में हुई थी. इस घटना के सामने आने के बाद चीफ़ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने जनवरी में मामले की सुनवाई की.

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दो हफ़्ते के भीतर इस मंदिर को फिर से बनाने का काम शुरू करने का आदेश दिया था.

सुनवाई के दौरान ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट में पुलिस आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने बताया था कि इस मामले में 92 पुलिस वालों को निलंबित किया गया. इसमें एसपी और डीएसपी भी शामिल थे.

साथ ही, बताया कि उस घटना को अंजाम देने वाले 109 लोग गिरफ़्तार किए गए. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि एक मौलवी शरीफ़ ने हिंसा के लिए भीड़ को भड़काया था.

चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद ने कहा था कि सरकार के आदेश का किसी भी स्थिति में पालन होना चाहिए. उनके अनुसार, उस घटना ने पाकिस्तान की छवि दुनिया भर में ख़राब की. उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ़्तार करना काफी नहीं है.

चीफ़ जस्टिस का कड़ा रुख़

ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के मुख्य सचिव डॉ. काज़ीम नियाज़ ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि प्रांतीय सरकार मंदिर को फिर से बनाने का ख़र्च उठाएगी. इस पर चीफ़ जस्टिस ने सरकार से समाधि में आग लगाने वालों से पैसे वसूलने को कहा था. जस्टिस अहमद ने कहा था कि वो ऐसा दोबारा करेंगे, यदि उनकी जेब से पैसे नहीं निकले.

इस मामले के 123 अभियुक्तों से क़रीब 3.3 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की वसूली करने का आदेश मिला था. हालांकि अब इसका ज्यादातर हिस्सा अभियुक्तों से वसूल कर लिया गया है.

चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद ने इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन को आदेश दिया था कि वो तत्काल घटनास्थल का दौरा करें और मंदिर के पुनर्निमाण का काम शुरू करवाएं. असल में ये समाधि इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की संपत्ति है.

अदालत ने साथ ही छोड़ी गई सभी वक़्फ़ संपत्तियों के साथ बंद पड़े मंदिरों और खुले मंदिरों का पूरा लेखा-जोखा भी सरकार से मांगा था. ख़ाली पड़ी वक़्फ़ संपत्तियों पर जिन अधिकारियों ने अवैध क़ब्ज़ा कर रखा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी निर्देश चीफ़ जस्टिस ने दिया था. उन्होंने तब दो हफ़्तों के अंदर ये सारी रिपोर्टें पीठ के सामने पेश करने को कहा था.

चीफ़ जस्टिस ने नुक़सान के पैसे वसूलने का आदेश देने के साथ हिंदू समुदाय से कहा था कि यदि वे अभी भी अपने मंदिर का विस्तार करना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं. साथ ही कहा कि यदि उन्हें किसी चीज की ज़रूरत हो, तो प्रांतीय सरकार इस काम में उनकी मदद करेगी.

क्या थी विवाद की वजह?

पुलिस के मुताबिक़, स्थानीय लोग एक हिंदू नेता के अपना घर समाधि से सटाकर बनाने को लेकर नाराज़ थे. इलाक़े के कट्टरपंथी लोग इस समाधि स्थल का बहुत पहले से विरोध कर रहे थे.

1997 में इस समाधि पर पहली बार स्थानीय लोगों ने हमला किया था. हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह की प्रांतीय सरकार ने बाद में इसका पुनर्निमाण करा दिया था.

सरकार के समर्थन और कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद टेरी में हालात तनावपूर्ण बने रहे. समाधि के पुनर्निमाण शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन ने टेरी के कट्टरपंथी लोगों से लंबी बातचीत की थी.

साल 2015 में ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह के एडिशनल एडवोकेट जनरल वक़ार अहमद ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग जब पांच शर्तों पर तैयार हो गए, तब जाकर समाधि के दोबारा निर्माण की इजाज़त दी गई थी.

ऐसा कहा जाता है कि समझौते की ये शर्त थी कि हिंदू समुदाय के लोग टेरी में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे. वे वहां पर केवल अपनी धार्मिक प्रार्थनाएं कर सकेंगे. समाधि पर उन्हें न तो बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की इजाज़त होगी और न ही समाधि स्थल पर किसी बड़े निर्माण कार्य की मंज़ूरी दी जाएगी.

इसके अलावा, हिंदू समुदाय के लोग उस इलाक़े में ज़मीन भी नहीं ख़रीद सकेंगे और उनका दायरा केवल समाधि स्थल तक ही सीमित रहेगा.

इस मंदिर का निर्माण उस जगह कराया गया था, जहां हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज का निधन हुआ था. साल 1919 में यहीं पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी. उनके अनुयायी यहां पूजा-पाठ के लिए हर साल आते रहे थे.

लेकिन साल 1997 में ये सिलसिला उस वक़्त रुक गया जब ये मंदिर ढहा दिया गया. इसके बाद हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज के अनुयायियों ने मंदिर के पुननिर्माण की कोशिशें शुरू कीं.

हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप था कि एक स्थानीय मौलवी ने सरकारी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस पर क़ब्ज़ा कर लिया था. यह संपत्ति औक़ाफ़ विभाग से ताल्लुक़ रखती है, जिसका काम प्रांत में धार्मिक स्थलों की देखरेख करना है.

आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट के दख़ल के बाद साल 2016 में फिर से यह समाधि बन पाई. लेकिन 2020 में फिर से मंदिर को ढहा दिया गया और अब जाकर फिर से इसका पुनर्निर्माण हुआ है.(bbc.com)

जर्मनी में बड़ी कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं का वेतन पुरुषों की तुलना में अधिक है. भले ही उनकी संख्या अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है, फिर भी लैंगिक समानता हासिल करना अभी बहुत दूर है.

जर्मनी में व्यापार सलाहकारों और लेखा परीक्षकों के एक समूह ईवाई ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के कार्यकारी बोर्ड में महिलाएं वेतन वृद्धि के मामले में पुरुषों से आगे हैं. DAX कंपनियों की महिला बोर्ड सदस्यों के वेतन में पिछले साल औसतन 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यह लगभग 2.31 मिलियन यूरो है.

महिलाओं को वरीयता

दूसरी ओर कार्यकारी बोर्ड के पुरुष सदस्यों के वेतन में 2020 में औसतन 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मूल्य लगभग 1.76 मिलियन यूरो है. पुरुषों और महिलाओं की आय में वृद्धि दर या अंतर 31 प्रतिशत है. सर्वे ग्रुप ईवाई के पार्टनर येंस मासमैन के मुताबिक, "पुरुषों के कार्यकारी बोर्ड में महिलाओं का अनुपात पहले की तुलना में काफी कम है. लेकिन यह धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है. वहीं वेतन के मामले में महिला अधिकारी बेहतर स्थिति में हैं."

इस स्थिति में सुधार का एक प्रमुख कारण वरिष्ठ पदों पर महिलाओं को वरीयता देने वाली कंपनियों की नीति है. मासमैन कहते हैं, "उच्च शिक्षित महिला अधिकारी व्यापार लेन-देन और सौदेबाजी में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं."

यूरोपीय संघ में लैंगिक समानता पर एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस संबंध में किए गए प्रयासों के परिणाम बहुत असंतोषजनक रहे हैं. नए लिंग समानता सूचकांक में यूरोपीय संघ का औसत स्कोर 100 में से 68 था. इस साल यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वॉलिटी (EIGE) द्वारा जारी किए गए जेंडर इक्वॉलिटी इंडेक्स में यूरोपीय संघ ने अधिकतम 100 में से केवल 68 अंक हासिल किए.

तुलनात्मक स्तर पर इसका अर्थ यह हुआ कि समग्र रूप से संघ के सदस्य देशों के सूचकांक में पिछले वर्ष केवल 0.6 प्रतिशत का सुधार हुआ और पिछले 11 सालों में प्रगति दर पांच प्रतिशत से कम रही है.

यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी की निदेशक कार्लिन शेल ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में सुधार असंतोषजनक रहा है. उनके अनुसार इसका एक कारण यह है कि वैश्विक कोरोना वायरस के प्रभाव से महिलाओं को उबरने में पुरुषों की तुलना में अधिक समय लग रहा है, जिससे बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है.

एए/वीके (डीपीए)

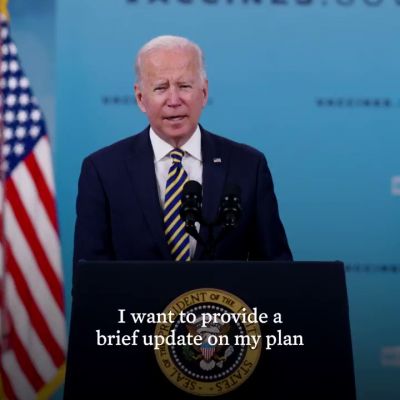

अमेरिका में लोकतंत्र पर अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन हो रहा है. लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारत के नरेंद्र मोदी सहित ऐसे नेताओं को बुलाने पर आपत्ति जताई है जिनका रिकॉर्ड संदिग्ध है.

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से आयोजित सम्मेलन में भाषण देने के लिए तैयारी कर रहे हैं. सौ से ज्यादा देशों का यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जिसमें दुनियाभर में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के हनन पर बात होनी है. लेकिन बहुत से मानवाधिकार कार्यकर्ता इस सम्मेलन को इसलिए शक की निगाह से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे नेताओं को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है जिनका अपना रिकॉर्ड संदिग्ध है.

मानवाधिकारों और लोकतंत्र के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था फ्रीडम हाउस में वाइस प्रेजीडेंट ऐनी बोयाजियान कहती हैं कि बिना लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं को इस तरह का सम्मेलन अर्थहीन है. उन्होंने कहा, "अगर इस सम्मेलन को एक और बैठक से ज्यादा कुछ होना है तो फिर अमेरिका समेत सारे प्रतिभागियों को आने वाले साल में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर अर्थपूर्ण प्रतिबद्धताएं निभानी होंगी.”

‘समिट फॉर डेमोक्रेसी' दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होनी है. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह सम्मेलन लोकतंत्र पर एक लंबी चर्चा की शुरुआत मात्र है और आगामी सम्मेलनों में शामिल होना चाहने वाले देशों को सुधारों के वादे निभाने होंगे.

चुन चुन कर बुलाए गए मेहमान

यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस दावे की भी परीक्षा है जो उन्होंने विदेश नीति के पहले ऐलान के वक्त किए थे. इसी साल फरवरी में दिए इस भाषण में बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका वैश्विक नेतृत्व की अपनी भूमिका में लौटेगा और चीन और रूस जैसी ताकतों को जवाब देगा.

अमेरिकी पत्रिका पोलिटिको ने इस सम्मेलन में आने वाले संभावित मेहमानों की एक सूची छापी है. इसमें फ्रांस और स्वीडन जैसे परिपक्व लोकतांत्रिक देश होंगे तो फिलीपींस और पोलैंड भी होंगे जिनके बारे में मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि वहां लोकतंत्र खतरे में है. एशिया से अमेरिका के सहयोगी देश जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश आमंत्रित हैं लेकिन थाईलैंड और वियतनाम को नहीं बुलाया गया है.

मध्य पूर्व से बहुत कम मेहमान हैं. मसलन, इस्राएल और इराक तो सूची में हैं लेकिन अमेरिका के साथी माने जाने वाले मिस्र और नाटो सदस्य तुर्की का नाम गायब है.

वैसे, मानवाधिकार संगठन इस बात को लेकर बाइडेन की तारीफ कर रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों को उन्होंने अपनी विदेश नीति की प्राथमिकता बनाया है. खासतौर पर उनके पूर्ववर्ती डॉनल्ड ट्रंप की इस मामले में कम दिलचस्पी और विवादित बयानों के बाद बाइडेन का यह कदम अहमियत रखता है. ट्रंप ने तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और रूस के व्लादीमीर पुतिन की जमकर तारीफ की थी.

भारत पर भी आपत्ति

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर संदेह है कि खराब रिकॉर्ड वाले नेताओं को बुलाए जाने से इस सम्मेलन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है. लेकिन साथ ही यह बात भी कही जा रही है कि यह सम्मलेन चीन और अन्य प्रतिद्वन्द्वियों के खिलाफ एक नया मोर्चा है.

‘प्रोजेक्ट ऑन मिडल ईस्ट डेमोक्रेसी' की शोध निदेशक एमी हॉथोर्न कहती हैं, "साफ है कि चीन को टक्कर देने की रणनीति के चलते ही भारत और फिलीपींस जैसे उसके पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया है जिनके यहां लोकतांत्रिक मूल्य लगातार क्षरण की ओर हैं. ऐसा ही इराक को लेकर भी कहा जा सकता है जहां का लोकतंत्र घालमेल का शिकार है लेकिन जो ईरान का पड़ोसी है.”

फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रीगो डुटेर्टे कह चुके हैं कि वह "मानवाधिकारों की परवाह नहीं करते.” भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मानवाधिकार संगठन फ्रीडम हाउस का कहना है कि वह भारत को निरंकुशता की ओर ले जा रहे हैं. दोनों नेताओं को सम्मेलन में बुलाया गया है.

सम्मेलन की योजना में शामिल रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसे नेताओं को बुलाया गया है जिनके लोकतंत्र को लेकर अलग-अलग तरह के अनुभव रहे हैं. इस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "यह किसी को समर्थन नहीं है. आप लोकतंत्र हैं, आप नहीं हैं. इस प्रक्रिया से हम नहीं गुजरे हैं.” उन्होंने कहा कि हमें इस आधार पर चुनाव करना था कि क्षेत्रीय विविधता हो.

वीके/एए (रॉयटर्स)

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए अमीर देशों की कथित खोखली घोषणाओं की आलोचना की है. इनकी बजाय, बांग्लादेश खुद भविष्य में जीरो-कार्बन की एक योजना लेकर सामने आया है.

डॉयचे वैले पर जुबैर अहमद की रिपोर्ट

डॉयचे वैले पर जुबैर अहमद की रिपोर्ट

ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने अमीर देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और कम अमीर देशों को सालाना सौ अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी वादे को पूरा करने का आह्वान किया है.

शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश के कार्बन उत्सर्जन को ग्लोबल वॉर्मिंग के महज एक मामूली से हिस्से के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. विकसित देशों में प्रति व्यक्ति करीब 20 टन की तुलना में बांग्लादेश मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करीब 0.3 टन कार्बन उत्सर्जित कर रहा है.

1.2 अरब लोगों की सामूहिक आबादी वाले देशों के समूह क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम यानी सीवीएफ के लोग वैश्विक उत्सर्जन की केवल 5 फीसद कार्बन ही उत्सर्जित करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे बुरे प्रभावों को इन्हीं देशों को भुगतना पड़ता है. इन देशों में समुद्र के बढ़ते जलस्तर और भीषण बाढ़, चक्रवात और गर्मी की लहरों से विस्थापन का भी खतरा है.

उदाहरण के लिए, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक, पिछले दो दशकों में चरम मौसम की घटनाओं की बात करें तो बांग्लादेश सातवां सबसे अधिक प्रभावित देश है. डीडब्ल्यू से बातचीत में अर्थशास्त्री फहमीदा खातून कहती हैं, "बांग्लादेश जैसे देशों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज्यादा है. यह आपदा की आशंका वाले देशों में पर्यावरण का कहर पैदा करेगा.”

आर्थिक विकास को खतरा

जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल यानी आईपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि यदि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो आने वाले दशकों में तेज गर्मी तो पड़ेगी ही, ग्रीष्म ऋतुएं लंबी और शीत ऋतु छोटी होने लगेगी. रिपोर्ट में पाया गया है कि यदि औसत वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो गर्मी का चरम कृषि और स्वास्थ्य के हानिकारक स्तर तक पहुंच जाएगा.

खातून कहती हैं, "आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट पहले ही दिखा चुकी है कि जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक प्रभाव है. यह आर्थिक विकास को भी पलट कर रख देगा. आर्थिक गतिविधियों को व्यापक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा होगा.”

क्या है जलवायु समृद्धि योजना?

सीवीएफ अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में, शेख हसीना ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आर्थिक समृद्धि में बदलाव पर बातचीत शुरू की. बांग्लादेश साल 2031 तक अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करके इसे 409 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहता है और खुद को मध्य आय वर्ग वाला देश बनाना चाहता है.

अक्टूबर में फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में छपे एक लेख में उन्होंने "खोखले वादों” की बजाय "जलवायु समृद्धि योजना” की वकालत की थी. हसीना का कहना है, "बांग्लादेश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए समाधान के मार्ग का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा हम न केवल इसलिए करना चाहते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव को टालना चाहते हैं बल्कि यह आर्थिक समझ के अंतर्गत भी आता है. शून्य-कार्बन विकास में निवेश करना अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजित करने और यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा देश अधिक समृद्ध बने.”

योजना के तहत, बांग्लादेश का लक्ष्य है कि वो दशक के अंत तक अपनी ऊर्जा का 30 फीसद हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर ले. हसीना लिखती हैं, "हम उत्प्रेरक के रूप में जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई का उपयोग करते हुए लचीलापन बढ़ाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, रोजगार सृजित करेंगे और अपने नागरिकों के लिए अवसरों का विस्तार करेंगे.”

हरित तकनीक का रास्ता

पांच विषयों पर केंद्रित इस योजना में मौजूदा योजनाओं को पूरा करना, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण, कुशल और हरित ऊर्जा केंद्र बनाना, वैश्विक धन तक पहुंच प्रदान करना और देश के युवाओं के हितों में निवेश करना शामिल है. बांग्लादेश के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से देश का सकल घरेलू उत्पाद 6.8 फीसद तक बढ़ सकता है और योजना के तहत 41 लाख नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं. साथ ही बांग्लादेश साल 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी एक तिहाई ऊर्जा की जरूरत पूरी कर सकता है.

शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश मैंग्रोव जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने तट के साथ पवन खेतों का विकास करेगा जो कि बदलते तटों को स्थिर करने में मदद करते हैं और देश को तूफान और बाढ़ से बचाते हैं. वह लिखती हैं, "हम बैंकों को जीवाश्म ईंधन मुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुकूल शर्तों की पेशकश करने और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में विकसित देशों के साथ सहयोग करने के लिए सशक्त करेंगे.”

बांग्लादेश के पर्यावरणविद कमरुज्जमां मजूमदार ने डीडब्ल्यू को बताया कि देश में हरित वित्तपोषण का उपयोग करके प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर जोर दिया जाएगा. मजूमदार कहते हैं, "जलवायु परिवर्तन ने जो आर्थिक अवसर पैदा किया है, उसे बांग्लादेश लेना चाहता है.”

अर्थशास्त्री फहमीदा खातून भी कहती हैं कि बांग्लादेश आगामी दशकों में हरित तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करेगा. वह कहती हैं, "कृषि से लेकर उद्योग तक या ऊर्जा उत्पादन से लेकर कार्बन उत्सर्जन कम करने तक, कुशल और हरित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन विकास की कुंजी होगी. लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को भारी-भरकम निवेश करना होगा.”

बांग्लादेश को उम्मीद है कि सीवीएफ के सदस्यों के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में दूसरे विकासशील देश भी ऐसी योजनाओं को अपनाएंगे.

विविधता, पारदर्शिता और जवाबदेही

बांग्लादेश वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन उपायों पर सालाना करीब 2 अरब डॉलर खर्च करता है और इस खर्च का 75 हिस्सा उसके घरेलू स्रोतों से आता है. देश को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साल 2050 तक अनुकूलन वित्त के रूप में करीब तीन गुना राशि की जरूरत होगी.

खातून कहती हैं, "सबसे पहले, विकसित देशों ने जिस जलवायु कोष का वायदा किया था, वहां तक पहुंच पहले से ही एक कठिन काम है. अन्य विकास निधियों की तरह इसकी कार्रवाई भी धीमी और नौकरशाही के भंवर में फंसी हुई है. वे जितनी राशि लेकर आए हैं, उसमें से 60 फीसद से ज्यादा राहत कार्यों के लिए है, जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का उनका तरीका है. लेकिन, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए अनुकूलन के लिए अधिक धन की आवश्यकता है.”

सीवीएफ देशों ने मांग की है कि फंड को अपने संसाधनों का 50 फीसदी राहत के लिए और शेष राशि अनुकूलन उपायों के लिए आवंटित करना चाहिए.

खातून कहती हैं, "धन के स्रोत अलग-अलग होने चाहिए. निजी क्षेत्रों को भी हरित प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए. इसके लिए बांग्लादेश को व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है. समृद्धि योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता भी बांग्लादेश के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है.”

वह आगे कहती हैं, "बांग्लादेश को निधियों के साथ व्यवहार करते समय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी. उन्हें गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों की भी जरूरत होगी जो नई तकनीकों से निपटने में सक्षम हों.” (dw.com)

ग्लासगो में इंडोनेशिया ने कॉप-26 के समझौते पर दस्तखत तो कर दिए लेकिन अब उसके बयान बदल गए हैं. इंडोनेशिया को अब लग रहा है कि ये वादे व्यवहारिक नहीं हैं. ऐसा क्यों?

डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट

डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट

स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के तमाम मुद्दों पर गंभीरता के साथ बात-चीत और उसके जरिये किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की कवायद.

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के अहम सवालों के इर्द गिर्द केंद्रित इस बैठक में 'कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज' यानी कॉप-26 के महत्वपूर्ण मसौदे पर हस्ताक्षर भी हुए. 100 से अधिक देशों ने इस सम्मेलन में शिरकत की और पर्यावरण संरक्षण के वादों को अमली जामा पहनाने की बातें भी कहीं.

इंडोनेशिया भी इस सम्मेलन में मौजूद था. लेकिन इस बैठक के बाद इंडोनेशिया और वहां की सरकार ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं. दुनिया के लगभग एक तिहाई वर्षा-वनों की मिल्कियत रखने वाले इंडोनेशिया ने कहा है कि वनोन्मूलन न करने के वादे विकास की राह में रोड़े नहीं अटका सकते. ब्राजील और कांगो के बाद इंडोनेशिया में वर्षा-वनों का सबसे बड़ा फैलाव है. दुनिया के 85 प्रतिशत वर्षावन इन्हीं तीन देशों में हैं.

गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले इंडोनेशिया उन 128 देशों की फेरहिस्त में था जिन्होंने कॉप-26 मसौदे को मंजूरी दी थी और इस पर बाकायदा हस्ताक्षर भी किये थे. लेकिन अब वहां के नीतिनिर्धारकों का कहना है कि कॉप-26 के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता.

क्यों पीछे खींचे पांव?

इंडोनेशिया और वियतनाम दक्षिणपूर्व एशिया के दो मात्र ऐसे देश हैं जिन्होंने इन मसौदों को मंजूरी दी है. ऐसे में इंडोनेशिया का पैर पीछे खींचना अच्छी खबर नहीं है. इस संदर्भ में आधिकारिक बयान खुद इंडोनेशिया की पर्यावरण मंत्री सिती नूरबाया बकर की तरफ से आये, जिन्होंने कहा कि कॉप-26 के नियमों के तहत इंडोनेशिया को वन-कटाई के स्तर को शून्य पर लाना अनुचित और असंगत है.

नूरबाया का बयान सीधे तौर पर राष्ट्रपति जोको विडोडो के नेतृत्व में बनी उनकी सरकार की नीतियों से जुड़ा है. विडोडो के शासनकाल में इंडोनेशिया ने विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति की है. यह विकास खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ है.

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से पूर्वी कालीमंतान स्थानांतरित करने के पीछे भी इंडोनेशिया की जोकोवी सरकार का बड़ा हाथ है. इस एक कदम का ही पर्यावरण पर अच्छा खासा असर पड़ेगा. एक सुदूर छोटे से शहर को राजधानी बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने में काफी मेहनत-मशक्कत करनी होगी और इस प्रक्रिया में पर्यावरण सम्बन्धी जोखिम भी उठाने होंगे. चाहे- अनचाहे वन-कटाई भी इसका हिस्सा बनेगा.

नूरबाया बकर ने भी यह बात कही कि अपने नागरिकों का विकास उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है और कॉप-26 के वादों को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं है. इस सन्दर्भ में उन्होंने बुनियादी जरूरतों जैसे सड़क बनाने और फसल उगाने के लिए नए वन्यक्षेत्रों की कटाई की ओर भी इशारा किया. इसी सिलसिले में जोकोवी सरकार के उप विदेश मंत्री ने भी बयान दिया और कहा कि वन-कटाई को पूरी तरह रोकने का वादा झूठा और गुमराह करने वाला है.

खुश नहीं पश्चिम

पश्चिमी टिप्पणीकार मानते हैं कि इंडोनेशिया जैसे देश पर्यावरण संरक्षण में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं. इसके पीछे वह इंडोनेशिया में खेती की परम्परा - झूम कृषि और पाम आयल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को दोषी मानते हैं. यह सच है कि आजाद इंडोनेशिया के शुरुआती दशकों के मुकाबले आज वहां वर्षावनों का क्षेत्रफल घट कर आधा रह गया है, लेकिन इन दशकों में इंडोनेशिया ने गरीबी और बेरोजगारी पर भी काबू पाया है.

इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों पर लगाए यह आरोप इसलिए भी थोड़े बेतुके साबित होते हैं क्योंकि पिछले इन्ही सात-आठ दशकों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और तमाम विकसित देशों ने अंधाधुंध औद्योगीकरण के साथ-साथ शहरीकरण और उसके साथ रोजमर्रा के आराम के तमाम संसाधनों का बेपरवाह इस्तेमाल बढ़ाया है. एयर कंडीशन, मोटर गाड़ियां, और हवाई जहाजों का बेतकल्लुफ इस्तेमाल गैर-पश्चिमी देशों में पिछले कई दशकों से हो रहा है. इंडोनेशिया, भारत और मलयेशिया जैसे गैर पश्चिमी देशों में यह सुविधाएं ज्यादातर 21वीं सदी की ही देन हैं.

दोस्ताना दखल की जरूरत

इंडोनेशिया जैसे देशों में अरक्षणीय कृषि की मुख्य वजह यह है कि इन देशों के गरीब किसानों के पास कृषि उपज का और कोई बेहतर उपाय नहीं है. सरकारों के पास न इतना धन है, न वैज्ञानिक संसाधन, और न ही इतनी इच्छाशक्ति कि पर्यावरण के लिए इतनी मेहनत कर सकें. पाम आयल पर सवाल उठाने के साथ हमें यह भी देखना होगा कि यह फसलें खुद उपनिवेशवादी युग और पश्चिमी उपनिवेशवादी साम्राज्यों की देन थीं.

इंडोनेशिया और मलेशिया पाम आयल और रबर के इतने बड़े उत्पादक खुद नहीं बने थे, उन्हें गुलाम बना कर रबर, टिन, पाम आयल, और चीनी उत्पादन में लगाया गया था ताकि साम्राज्यों के गोदाम भर सकें. विश्व युद्ध के बाद ये देश धीरे धीरे आजाद तो हो गये लेकिन कृषि परम्पराएं वैसी की वैसी ही रहीं.

आर्थिक तौर पर कमजोर, और व्यापार और निवेश के तौर पर पश्चिमी देशों जैसी समझ न रखने वाली इंडोनेशिया की सरकारें आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन नहीं कर सकीं और नतीजा आज सामने है.

इंडोनेशिया के मंत्रियों के बयानों से साफ है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापक सहयोग और दोस्ताना दखल के बिना इन देशों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे हमेशा विकास के सवालों के आगे धूमिल पड़ेंगे - और इसके जिम्मेदार सिर्फ इंडोनेशिया जैसे देश और वहां की जनता नहीं होंगे. पश्चिमी देशों की भी इसमें बराबर की भूमिका होगी. विकसित देशों पर यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण संरक्षण में ज्यादा जिम्मेदार भूमिका निभाएं क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए वो ज्यादा जिम्मेदार हैं और उनके प्रति व्यक्ति कार्बन पदचिन्ह विकासशील देशों से कहीं ज्यादा बड़े हैं.

भविष्य का रास्ता

अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है और पर्यावरण को बचाने की कवायद भी जारी है. इस दिशा में एक बड़ा कदम तब उठाया गया जब ग्लास्गो में ही भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और दक्षिण अफ्रीका को क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से एक्सेलरेटिंग कोल ट्रांजीशन (एक्ट) प्रोग्राम में शामिल करने की घोषणा की गई. क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स (CIF) की अरबों डॉलर की यह योजना कोयले को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की ओर जाने को गति देने का हिस्सा है.

अरबों डॉलरों की यह परियोजना जी -7 देशों के समर्थन से चलेगी जिसका मूल उद्देश्य है कि भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और दक्षिण अफ्रीका में कोयले की खपत कम की जाय, इन देशों में कोयला - आधारित संयंत्रों के बदले स्वच्छ ऊर्जा-आधारित संयंत्र लगाए जाएं ताकि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की राह प्रशस्त हो सके.

यह निस्संदेह एक अच्छी शुरुआत है. जी -7 के बड़े विकसित देशों से उम्मीद की जाती है कि वह विकाशील देशों के साथ इसी तरह की परियोजनाएं कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर शुरू करेंगे. पर्यावरण संरक्षण सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है. लेकिन इसका निर्वहन विकसित देशों के सकारात्मक नेतृत्व और हैंडहोल्डिंग के बिना नहीं हो सकता. (dw.com)

अंगेला मैर्केल पदमुक्त हो रही हैं. उन्होंने डॉयचे वेले से अपनी सफलताओं, चुनौतियों और भावी संभावनाओं पर विस्तार से बात की. पढ़िए, डॉयचे वेले को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का कुछ खास हिस्सा.

अंगेला मैर्केल जा रही हैं. चांसलर पद पर उनके आखिरी दिन चल रहे हैं. 16 साल लंबे अपने कार्यकाल के बारे में जब डॉयचे वेले के समाचार प्रमुख माक्स हॉफमन से उन्होंने बर्लिन के चांसलर कार्यालय में बातचीत की तो एक तनाव मुक्त मुस्कुराहट लगातार उनके चेहरे पर बनी रही. इस बातचीत में उन्होंने अपनी दो सबसे बड़ी चुनौतियों, निराशाओं और अपने संभावित उत्तराधिकारी ओलाफ शॉल्त्स के बारे में विस्तार से चर्चा की.

अक्टूबर में यूरोपीय संघ के नेताओं की अपनी आखिरी बैठक में मैर्केल पर आरोप लगा कि वह ‘समझौते करने वाली मशीन' हैं. मैर्केल कहती हैं, "बेशक मैं मशीन नहीं हूं, लेकिन इंसान तो हूं."

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में नीतिनिर्माण को लेकर अपने रवैये के बारे में वह कहती हैं, "ऐसी बातचीत में मैं हमेशा खुले दिमाग से शामिल होती हूं." मैर्केल ने यह भी बताया कि ऐसे नेताओं से बात करते वक्त वह क्या सोचती हैं, जिनके मूल्य उनसे अलग हैं. वह कहती हैं, "मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई दुनिया को आपसे एकदम भिन्न तरीके से देखता है तो भी आपको उसकी बात सुननी चाहिए. अगर हम एक दूसरे को सुनेंगे ही नहीं तो हम कभी हल भी नहीं खोज पाएंगे."

मिसाल बने जर्मनी

बातचीत के दौरान कार्यवाहक चांसलर ने उन बातों पर जोर दिया जिन्हें लेकर उन्हें गर्व है, जैसे कि अपने सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना या फिर जर्मनी में कोयले की विदाई की शुरुआत करना. लेकिन वह उन मुद्दों पर बात करने से भी नहीं झिझकीं, जो उन्हें लगता है कि अलग तरह से हो सकती थीं.

पर्यावरण के लिए उठाए गए कदमों पर मैर्केल ने कहा, "अन्य देशों से तुलना की जाए तो हम जर्मनी में ठीकठाक कर रहे हैं लेकिन हम ओद्यौगिकीकरण के अगुआ देशों में से हैं और यह जर्मनी की जिम्मेदारी है कि नई तकनीक व वैज्ञानिक सूझबूझ के साथ उदाहरण बनकर नेतृत्व करे."

वैसे मैर्केल ने यह भी कहा कि जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि नेता को नया कानून लाने से पहले आम सहमति बनानी पड़ती है. वह कहती हैं, "हमें अपने फैसलों के लिए हमेशा बहुमत की जरूरत होती है. यह ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ बार-बार बात करती हूं. वे कहते हैं कि ऐसा तो आपको अभी करना होगा. और मैं कहती हूं कि मुझे बहुमत तो जुटाना ही होगा. समाज की बहुत सारी अपेक्षाए हैं, बहुत सारे भय हैं. मैं इसके लिए प्रतिबद्ध रही, फिर भी मैं आज ऐसा नहीं कह सकती कि नतीजे संतोषजनक रहे."

ग्लासगो के जलवायु सम्मेलन के बारे में वह कहती हैं कि वहां बहुत से नतीजे हासिल किए गए हैं लेकिन युवाओं के नजरिए से देखा जाए तो प्रक्रिया बहुत धीमी है.

अफगानिस्तान पर निराशा

अंगेला मैर्केल को लगता है कि अफगानिस्तान में नतीजा अलग रहता तो अच्छा होता. वह कहती हैं, "बेशक, हम इस बात को लेकर बेहद निराश हैं कि जो हम हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर पाए. खास तौर पर अपने पैरों पर खड़ा हो सकने वाली एक राजनीतिक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लड़कियां स्कूल जा सकें, महिलाएं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें और शांति स्थायी तौर पर बनी रहे."

अफगानिस्तान पर बात करते वक्त वह कुछ देर के लिए गंभीर हो जाती हैं. वह कहती हैं, "बातचीत के दौरान अक्सर मैं पूछती हूं कि क्यों इतने सारे अफगान लड़के यहां आना चाहते हैं जबकि हमारे सैनिक वहां तैनात हैं. फिर भी, हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सदिच्छाओं के बावजूद हम वैसी व्यवस्था नहीं बना पाए जैसी हम वहां देखना चाहते थे. इसका इल्जाम अकेले जर्मनी के सिर पर नहीं है. अफगान भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए. बस यह बहुत अफसोस की बात है."

सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त

नेता के तौर पर वे दो सबसे बड़े मरहले क्या रहे, जब उन्हें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा? इस सवाल पर मैर्केल कहती हैं, "दो बड़ी घटनाएं जो निजी तौर पर मुझे बहुत चुनौतीपूर्ण लगीं, वे थीं (2015 में) बड़ी तादाद में यहां शरणार्थियों का आना जिसे मैं संकट कहना पसंद नहीं करती क्योंकि लोग तो लोग होते हैं. एक तो दबाव था कि सीरिया और उसके पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में लोग भाग रहे थे. और अब यह कोविड-19 महामारी. शायद ये वे दो संकट थे जब मैंने देखा कि लोग कैसे एकदम सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे, जिंदगियां मुश्किल में थीं. मेरे लिए ये सबसे बड़ी चुनौतियां थीं."

चांसलर कहती हैं कि यूरोपीय संघ को अभी भी माइग्रेशन और शरणार्थियों के बारे में एक साझा व्यवस्था बनाने की जरूरत है. उन्हें लगता है कि जहां से शरणार्थी आते हैं और जहां सबसे पहले पहुंचते हैं, इन देशों के बीच एक स्वतः संभावित संतुलन बनाने की जरूरत है ताकि शरणार्थियों को मदद भी मिले और लोगों के भागने की वजह भी दूर की जा सकें.

2015 में जब शरणार्थी जर्मनी पहुंच रहे थे तो अंगेला मैर्केल का एक बयान बहुत चर्चित रहा था. उन्होंने कहा था, "हम यह कर सकते हैं." आज मैर्केल मानती हैं कि सब वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था. हालांकि जर्मनी ने जितनी बड़ी तादाद में शरणार्थियों पनाह दी, उसे मैर्केल एक बड़ी सफलता मानती हैं. उनमें से बहुत से शरणार्थी अब देश में स्थायी तौर पर रहते और काम करते हैं.

वह कहती हैं, "हां ये हमने कर तो दिया. लेकिन यहां हम से अर्थ उन जर्मनों से है जिन्होंने ऐसा करने में मदद की. बहुत से मेयर, बहुत से स्वयंसेवक और वे लोग जो आज भी मदद कर रहे हैं जैसे कि उन लोगों के नए दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मी."

उत्तराधिकारी पर भरोसा

अपने उत्तराधिकारी का जिक्र आने पर अंगेला मैर्केल के चेहरे पर एक खास तरह की मुस्कुराहट उभरती है. शॉल्त्स को वह अपने साथ जी20 की बैठक में रोम भी ले गई थीं. हालांकि वह कहती हैं कि ऐसा करने में उनके बड़प्पन जैसी बात नहीं थी क्योंकि वित्त मंत्री होने के नाते शॉल्त्स को यूं भी बैठक में होना ही था. लेकिन यह भी सच है कि मैर्केल शॉल्त्स को बंद दरवाजों के पीछे होने वालीं कई बैठकों में लेकर गईं, जो सद्भावना का एक प्रतीक था.

शॉल्त्स और मैर्केल अलग-अलग राजनीतिक दलों से आते हैं. शॉल्त्स वामपंथी झुकाव वाली सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी से हैं, लेकिन मैर्केल को अपने उत्तराधिकारी पर पूरा भरोसा है. वह कहती हैं, "मुझे लगा कि ओलाफ शॉल्त्स का द्विपक्षीय चर्चाओं का हिस्सा होना एक जरूरी संकेत था. इस तरह मैं कह सकती थी कि वहां जो शख्स बैठा है, अगली बैठक में जर्मन सरकार के मुखिया के रूप में संभवतया आप उससे बात करेंगे. मुझे लगा ये जरूरी था."

वह कहती हैं कि यह संकेत देना भी जरूरी था कि जर्मनी के मौजूदा और भावी चांसलर के बीच अच्छे रिश्ते हैं. उन्होंने कहा, "डगमगाती दुनिया में यह संकेत भरोसा जगाता है. मुझे लगा कि ऐसा करना सही था."

आखिर में चांसलर से पूछा गया कि 16 साल बाद चांसलरी में किसी और को देखना कैसा होगा, तो उनके चेहरे पर वही तनावमुक्त मुस्कुराहट लौट आई. उन्होंने कहा, "आपको इसकी आदत हो जाएगी."

बीजिंग. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही तीसरे कार्यकाल के लिए नामित होने वाले हैं. इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी इस हफ्ते एक अहम सम्मेलन करने जा रही है. बीजिंग में शुरू होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के 100 साल के इतिहास का आधिकारिक तौर पर पुनर्मूल्यांकन करने वाला एक संकल्प जारी किया जाएगा. जिसके बाद शी जिनपिंग को जो माओत्से तुंग और देंग शियाओपिंग के बाद चीन का एक युगांतरकारी नेता घोषित किया जा सकता है. यह बैठक 11 नवंबर तक चलेगी.

न्यूजीलैंड में स्थित चीन के इतिहासकार गेरेमी आर बर्मे ने कहा कि हाल के दिनों में कोई भी चीनी नेता शी जिनपिंग की तरह चीन के इतिहास में वैसी जगह नहीं बना पाया है. यह बैठक कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के इर्द-गिर्द चीन के लिए एक नया टाइमस्केप बनाने के बारे में है. पार्टी अतीत के विकास को लेकर भविष्य में उनके लिए और जनाधार बढ़ाना चाहती है.

68 साल के शी जिनपिंग इस दशक में चीन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं. उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ निर्णायक काम भी किया है. चीन की ताकत को दुनिया के सामने पेश करने के लिए शी जिनपिंग को व्यापक जनसमर्थन भी मिला है. युगांतकारी नेता घोषित होने के बाद शी जिनपिंग के खिलाफ बयानबाजी को चीन में अपराध की श्रेणी में डाला जा सकता है. ऐसे में उनके खिलाफ उठी हर आवाज को दबा दिया जाएगा. कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली में शी जिनपिंग को हीरो की तरह चित्रित किया जा रहा है.

शी जिनपिंग से पहले रहे सभी राष्ट्रपति पांच साल के दो कार्यकाल या 68 साल की आयु होने के अनिवार्य नियम के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं. हालांकि, 2018 में संविधान में हुए एक अहम संशोधन के मद्देनजर शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने की संभावना है. सीपीसी की अगले साल होने वाली कांग्रेस से पहले पूर्ण सत्र आयोजित किया जा रहा है. कांग्रेस में नये नेता की नियुक्ति हो सकती है. शी को छोड़कर पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी दो कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं जिनमें प्रधानमंत्री ली क्विंग भी शामिल हैं.

शी जिनपिंग चीनी साम्यवादी पार्टी के एक पुराने नेता शी झोंगशुन के बेटे हैं. साम्यवादी पार्टी के अपने शुरुआती दौर में उन्होंने फ़ूज्यान प्रांत में काम किया. उसके बाद उन्हें पड़ोस के झेजियांग प्रांत का पार्टी नेता नियुक्त किया गया. इसके बाद शंघाई में चेन लियांगयू के भ्रष्टाचार के आरोपों पर सेवा से निकाले जाने पर उन्हें उस महत्वपूर्व क्षेत्र का पार्टी प्रमुख बनाया गया. शी भ्रष्टाचार पर अपने कड़े रुख़ और राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दो टूक बातें करने के लिए जाने जाते हैं. उन्हें चीनी साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व की पांचवी पीढ़ी का प्रधान कहा जाता है.

-माइकल वाइल्ड

अशोक कुमार उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले अश्वेत सांसद थे.

नस्लवाद और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने वाले भारतीय मूल के रसायन इंजीनियर अशोक कुमार ब्रितानी संसद के सबसे सम्मानित सांसदों में से एक बने.

तीस साल पहले हुए उप-चुनाव में जीत हासिल करके अशोक कुमार ने सबको चौंका दिया था.

मार्च 2010 की उस दोपहर नॉर्थ यॉर्क मूर्स की पत्थर से बनी सड़कों पर एक शवयात्रा निकल रही थी. लोग समूहों में दुकानों के दरवाज़ों पर खड़े थे. कुछ के हाथों में शॉपिंग बैग थे तो कुछ ने कसकर रूमाल पकड़े हुए थे.

शववाहन के आगे एक बुज़ुर्ग चल रहा था, उसकी कमर और सिर झुके हुए थे. पीछे-पीछे परिवार के दूसरे लोग चल रहे थे. इन सबके पीछे उनके सांसद बेटे अशोक कुमार का ताबूत था.

अशोक कुमार की शवयात्रा

गाइसबोरो के लाल ईंटों से बने मेथोडिस्ट चर्च में हुई प्रार्थना सभा में लेबर पार्टी के मंत्री हैरियट हर्मन ने अशोक कुमार को याद करते हुए कहा कि वो बहुत कम उम्र में चले गए. रवि कुमार ने अपने भाई को याद करते हुए कहा कि वो दूसरे के दर्द को महसूस करते थे.

कुमार बचपन में अपने दो भाइयों और माता-पिता के साथ भारत के हरिद्वार से इंग्लैंड पहुंचे थे. उनके पिता एक पोस्टमास्टर थे जिन्हें काम खोजने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था. कुमार ने पहले स्थानीय सेकेंड्री स्कूल में पढ़ाई की और फिर एस्टन यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियर की डिग्री ली और आगे चलकर पीएचडी भी की.

1980 के दशक में कुमार इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ तीन साल काम करने के बाद टीसाइड में ब्रिटिश स्टील के साथ रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर जुड़ गए.

उनके अपने मज़बूत राजनीतिक विचार थे और काम के बाद वो स्थानीय मुद्दों पर समुदाय के बीच काम करते थे. 1987 में वो मिडिल्सबोरो के अकेले एशियाई मूल के काउंसलर थे.

अमरीका में कैसे हीरो बना ये भारतीय कॉमेडियन

कंज़र्वेटिव सांसद रिचर्ड होल्ट की 1991 में अचानक मौत के बाद पास की ही संसदीय सीट लैंगबार्फ़ खाली हो गई थी. कुमार के समर्थक चाहते थे कि उप-चुनाव की रेस में वो भी शामिल हों.

ट्रेड यूनियन कुमार का समर्थन कर रही थीं और उनके पास स्टील उद्योग की समस्याओं की जानकारी भी थी लेकिन लेबर पार्टी के कुछ लोगों को आशंका थी कि वोटर एक एशियाई उम्मीदवार को वोट देंगे या नहीं.

लैंगबार्फ़ लेबर पार्टी के गढ़ रहे हार्टलपूल, मिडिल्सबोरो, स्टॉक्टन नॉर्थ और रेडकार सीटों से कुछ ही मील दूर थी लेकिन ये अलग ही दुनिया थी.

इस सीट में स्किनग्रोव और लोफ्टस जैसे कई ओद्योगिक क़स्बे थे और साथ ही क्लीवलैंड वे और जेनटील तटीय रिजॉर्ट साल्टबर्न के दूरस्थ कृषि समुदाय भी थे.

ये इंग्लैंड की सर्वाधिक गोरे वोटों वाली सीट भी थी. कुमार के व्यक्तित्व को लेकर भी कुछ चिंताएं थीं. कुछ समय बाद ही राष्ट्रीय चुनाव थे ऐसे में देशभर के मीडिया की नज़रें भी इस सीट पर थीं.

कुमार एक विनम्र व्यक्ति थे जो कम ही बोलते थे. वो अधिकतर शामें अकेले अपने घर में राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हुए और जैज़ संगीत सुनते हुए बिताते थे. ऐसे में गरम राजनीतिक माहौल इस शांत काउसंलर के बहुत अनुकूल नहीं था.

लेकिन स्टील और कोयला उद्योग की गहन जानकारी की वजह से पार्टी के नेता उन्हें पसंद करते थे और जल्द ही उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लग गई.

लेकिन उप-चुनाव जितना उन्होंने लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ.

चुनावी अभियान की हर सुबह एक जैसी ही होती थी. उम्मीदवार अस्थाई मंच पर होते थे, अगल-बगल में शैडो मंत्री खड़े होते थे और सभी ने लाल गुलाब लगाया होता था.

मार्गेरेट बैकेट, जॉन प्रैसकोट, जॉन स्मिथ, गोर्डन ब्राउन जैसे विपक्ष के बड़े नेता उत्तर-पूर्व के इस इलाक़े के दौरे कर रहे थे. स्थानीय कॉलेजों और नर्सिंग केंद्रों में फोटो खिंचवाए जाते थे.

आमतौर पर शांत रहने वाले अशोक कुमार मीडिया के सामने पार्टी के दूसरे नेताओं को पेश करके ख़ुश थे. लेकिन सोमवार 19 अक्तूबर को जब प्रचार का तीसरा दिन ही था तब प्रेसवार्ता में कुमार की सीट खाली थी.

हैरियट हर्मन ने संक्षिप्त बयान देते हुए बताया कि उनकी मां का देहांत हो गया है और वो अपने घर चले गए हैं. लेकिन चुनाव अभियान में कोई बदलाव नहीं किया गया. हर्मन योजनानुसार मतदाताओं से मिलने गाइसबोरो के अस्पताल में चली गईं.

कुमार भी अगले दिन चुनाव अभियान में लौट आए थे. इसी बीच कंज़र्वेटिव पार्टी इस बात पर ज़ोर दे रही थी कि उनके सामने एक कमज़ोर उम्मीदवार है.

लेबर पार्टी के चुनाव प्रचार में कुमार की जिस संख्या में तस्वीरें प्रकाशित हो रहीं थीं उतनी ही कंज़र्वेटिव पार्टी भी अपने राजनीतिक साहित्य में इस्तेमाल कर रही थी. ऐसा उनके भारतीय मूल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा रहा था.

कंज़र्वेटिव पार्टी ने नारा दिया था- 'योर लोकल टोरी- योर स्ट्रेट च्वाइस'. लेबर पार्टी ने इसे कुमार के व्यक्तिगत जीवन पर निशाना माना था. कुमार के बीवी-बच्चे नहीं थे. हालांकि कंज़र्वेटिव पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया था. अनाधिकारिक पर्चे भी बांटे गए थे जिनमें भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था और नस्लवादी टिप्पणियां की गईं थीं.

लंबे थकाऊ और विवादित चुनाव अभियान के बाद कुमार ने जीत तो दर्ज की लेकिन अंतर सिर्फ़ 1975 वोटों का ही रहा. कुमार ने जीत के बाद पत्रकारों से कहा था कि व्यक्तिगत हमलों ने उन्हें दुख पहुंचाया और ये बहुत 'पीड़ादायक' चुनाव अभियान था.

सच ये था कि कुमार का दुख इससे भी कहीं गहरा था. वो अपनी मां के देहांत से पीड़ा में थे. वो उनकी मौत का ग़म मना भी नहीं पाए थे कि उन्हें लेबर के नए सांसद के रूप में वेस्टमिंस्टर पहुंचना पड़ा.

संसद में उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा. मार्च 1992 में जॉन मेयर ने संसद भंग करके आम चुनावों की घोषणा कर दी. इस बार कंज़र्वेटिव पार्टी के माइकल बेट्स ने जीत हासिल की और कुमार ब्रिटिश स्टील के साथ नौकरी पर लौट गए.

चार साल बाद जब संडरलैंड से सांसद क्रिस मलिन की कुमार से मुलाक़ात हुई तो वो नई बनी मिडिल्सबोरो साउथ एंड ईस्ड क्लीवलैंड सीट के उम्मीदवार नामित हो चुके थे.

अपनी डायरी में मलिन ने लिखा था कि कुमार अपनी जीत को लेकर बहुत आशंकित थे. लेकिन उन्हें इतनी चिंता करनी नहीं चाहिए थे. उन्होंने टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की 1997 की लहर में 10 हज़ार से अधिक वोटों से ये सीट जीत ली.

अशोक कुमार धर्मनिर्पेक्ष थे और ब्रिटिश ह्यूमैनिस्ट एसोसिएशन से जुड़े थे लेकिन मौके पर वो हिंदुओं के हित में बोलते थे. 2005 के हमलों के बाद जब हिंदुओं पर टिप्पणियां की गईं तो उन्होंने खुलकर इसकी आलोचना की.

अशोक कुमार पर नस्लीय हमले होते रहे, साल 2004 में दक्षिणपंथी समूहों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनका सबसे बड़ा संघर्ष इराक़ युद्ध को लेकर था जिसका उन्होंने समर्थन किया था जबकि उनकी अपनी लेबर पार्टी के बहुत से सदस्य इसके विरोध में थे.

कुमार ऐसे सांसद थे जो संसद की लाइब्रेरी में अधिक समय बिताते थे और पब और दूसरी सामाजिक जगहों पर कम ही दिखते थे. मिलनसार ना होने की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी और वो कभी बैकबैंच से आगे निकलकर मुख्य भूमिका में नहीं आ पाए.

2010 में चुनाव अभियान के बीच ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. वो शुक्रवार को वेस्टमिंस्टर से मार्टन में अपने घर के लिए निकले थे, जहां वो अकेले रहते थे. सोमवार को जब उनके दफ़्तर के कर्मचारी उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो उन्हें लेकर चिंता हुई. बाद में उनकी मौत के बारे में पता चला.

टोनी ब्लेयर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नज़दीकी सीट से सांसद के रूप में वो उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड के लिए उनकी प्रतिबद्धता को जानते थे.

तत्कालीन प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन ने कहा कि वो टीसाइड के लोगों के शुभचिंतक थे और उनके मुद्दों को उठाते थे.

उनकी मौत के बाद उनके दफ़्तर में सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया और स्थानीय अख़बारों में उनके बारे में पत्र लिखे गए.

अशोक कुमार अपने क्षेत्र के लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए हरसंभव प्रयास करते थे. उनके पास अनुभवी और समर्पति लोगों की टीम थी.

उप-चुनाव में जीतने के कुछ महीने बाद ही सीट हारने के बाद ही उन्हें समझ आ गया था कि वो अपने समर्थकों को हल्के में नहीं ले सकते हैं. यही वजह थी कि वो अपने मतदाताओं से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़े.

उनकी मौत के बाद शोक प्रकट करते हुए एक स्थानीय निवासी ने एक पत्रकार से कहा था कि कुमार हर किसी के लिए खड़े रहते थे, उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि उनके पास आया व्यक्ति कौन है या किस नस्ल से है.

कुमार ने स्टील उद्योग से जुड़े लोगों के हितों के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया था.

उनके एजेंट और दोस्त डेविड वॉल्श ने कहा था कि कुमार ना ही कभी वेस्टमिंस्टर के प्रभावशाली गुटों का हिस्सा रहे. वो अपने आप को वैज्ञानिक जगत में भी अलग-थलग ही पाते थे.

वो कहते हैं, "उस दौर में विज्ञान जगत में भी अधिकतर उच्च पदों पर गौरे लोग ही थे. उन्होंने बौद्धिक स्तर पर महान उपलब्धियां हासिल की थीं लेकिन उन्हें लगता था कि कभी-कभी उन्हें सिर्फ़ एक भारतीय रसायनिक ही समझा जाता है."

मेक्सिको सिटी, 7 नवंबर | मध्य मैक्सिको में चाल्को नगर पालिका के पास एक राजमार्ग पर कई वाहनों के टकरा जाने से 19 लोगों की मौत हो गई । इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए।

मेक्सिको के फेडरल रोड्स एंड ब्रिजेज एंड रिलेटेड सर्विसेज (कैपुफे) के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब एक कार्गो ट्रक के ब्रेक में अचानक. खराबी आने से राजमार्ग पर एक टोल बूथ पर अन्य छह वाहनों से टकरा गई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कैपुफे के हवाले से बताया कि मरने वालों में ट्रक चालक भी शामिल है और घायलों को नजदीकी चिकित्सा क्लीनिक भेजा गया है।

हादसों में कई वाहनों में आग लग जाने के कारण वाहनों को हटाने का काम कई घंटे तक चला। (आईएएनएस)

यूरोप और मध्य एशिया में अगले साल फरवरी तक पांच लाख लोगों की मौत हो सकती है. सर्दी का मौसम इन क्षेत्रों में कहर बरपा सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशंका जताई है कि यूरोप और मध्य एशिया में अगले साल फरवरी तक पांच लाख लोगों की मौत हो सकती है. डबल्यूएचओ के यूरोपीय निदेशक ने कहा है कि यूरोप और मध्य एशिया एक बार फिर कोविड-19 का केंद्र बन गए हैं और 1 फरवरी तक लाखों और लोग मर सकते हैं.

क्षेत्रीय निदेशक डॉ. हांस क्लूगे ने कहा कि पिछले एक महीने में इस क्षेत्र में आ रहे कोरोनावायरस के मामलों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसकी मुख्य वजह टीकाकरण की धीमी रफ्तार और रोकथाम के उपायों की कमी बताई गई है. क्लूगे ने कहा कि इस कारण बीते चार हफ्ते में यूरोप और मध्य एशिया दुनियाभर में 59 प्रतिशत कोविड मामलों और 48 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार रहा.

सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस का कहर और तीव्र होने की आशंका है. क्लूगे के मुताबिक सर्द मौसम में लोगों का बंद जगहों में ज्यादा संख्या में जमा होना, मास्क का कम इस्तेमाल करना और डेल्टा वेरिएंट भी इस बढ़त के लिए जिम्मेदार हैं.

बचाई जा सकती हैं जानें

डबल्यूएचओ के विशेषज्ञों के मुताबिक इस क्षेत्र में एक अरब टीके लगाए जा चुके हैं लेकिन करीब 47 प्रतिशत आबादी ही पूरी तरह टीकाकृत है. क्लूगे ने बताया कि क्षेत्र के आठ देश ऐसे हैं जिनकी 70 प्रतिशत आबादी पूरी कोविड वैक्सीन ले चुकी है जबकि अन्य देशों में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत से नीचे है. उन्होंने कहा कि अगर यूरोप और मध्य एशिया के 95 प्रतिशत लोग मास्क का इस्तेमाल करें तो वे अगले चार महीने में एक लाख 88 हजार जानें बचा सकते हैं.

डब्ल्यूएचओ के आपातकाल दल की डॉ कैथरीन स्मॉलवुड के मुताबिक इन क्षेत्रों में संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा, "सिर्फ किसी एक देश में नहीं बल्कि यूरोपीय क्षेत्र में संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है. बेशक, यूरोप एक महाद्वीप के तौर पर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और यह महामारी के फिर से फैलने की वजह हो सकता है.”

यूरोप में वैक्सीन को लेकर झिझक

विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्वी यूरोप में वैक्सीनेश की दर चिंताजनक रूप से कम है और वहां कई देश वायरस को रोक पाने में संघर्ष कर रहे हैं. डॉ स्मॉलवुड ने बताया कि इन देशों में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं कोविड ग्रस्त हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं, जिन्हें कोविड वैक्सीन के बारे में और ज्यादा जागरूक किए जाने की जरूरत है.

डबल्यूएचओ यूरोप क्षेत्र में 53 देशों को गिनता है. इनमें यूरोपीय देशों के अलावा तुर्की, यूक्रेन और रूस समेत मध्य एशिया के देश भी शामिल हैं.

इस क्षेत्र में संक्रमण की दर को लेकर विशेषज्ञ खासे चिंतित हैं. डॉ क्लूगे चेताते हैं कि अब ढिलाई बरतने की गुंजाइश नहीं है. उन्होंने कहा कि अब वायरस को रोकने के लिए पहले से ज्यादा तरीके और संसाधन उपलब्ध हैं और उन्हें समुदाय तक पहुंचाए जाने की जरूरत है ताकि बड़े नुकसान को रोका जा सके.

वीके/एए (डीपीए, एपी)

जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के लॉन्च होने के साथ हमें कई सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं. "प्रारंभिक ब्रह्मांड कैसा दिखता था?" ये सवाल भी उनमें से एक है.

डॉयचे वैले पर एस्तेबान पार्दो की रिपोर्ट

डॉयचे वैले पर एस्तेबान पार्दो की रिपोर्ट

कल्पना कीजिए कि आप अपने पुराने फैमिली अल्बम को पलट रहे हैं. आप पीछे से शुरू करते हैं. अपने चौथे जन्मदिन से आप प्लैनेट पिनाटा पार्टी की तस्वीरों तक पहुंचते हैं और आप में से कुछ उस समय बच्चे ही हैं. लेकिन तभी आप महसूस करते हैं कि इससे पहले की कोई तस्वीर ही नहीं है. आपके जीवन की तस्वीरें तभी से उतारी गई हैं जबसे आप शैशव से बाहर निकले थे.

तभी कोई आता है और आपकी शैशव काल की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाने की पेशकश करता है. शायद आपका उन्हें देखने का मन हो.

अब कल्पना कीजिए कि समूचे ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें देखने का मौका आपको मिल जाता है. नई और आकर्षक जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन ठीक यही कर रही है. 28 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया जाना है. ये दूरबीन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल कर रख सकती है.

दूरबीनों की मदद से हम दूरस्थ पिंडों को देख सकते हैं. ज्यादातर दूरबीनें प्रकाश को जमा करने और उसे फोकस करने के लिए आईनों का इस्तेमाल करती हैं. जितना बड़ा शीशा होगा, दूरबीन भी उतनी शक्तिशाली होगी. आप उन्हें पहाड़ों पर और रेगिस्तानों में देख सकते हैं और उपग्रहों के ऊपर भी वे लगी रहती हैं. अंतरिक्ष में होने का मतलब ये है कि धरती के वायुमंडल से किसी किस्म का अवरोध नहीं रहता है. इसके चलते बिल्कुल साफ और हाई रिजोल्युशन वाली छवियां मिलती हैं.

लेकिन अंतरिक्ष दूरबीनें अहम क्यों हैं, और हमें इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? हबल अंतरिक्ष दूरबीन की उपलब्धियां शायद हमें कुछ विश्वास करने लायक वजहें दे सकती हैं. इसके अलावा, हबल के बारे में बात किए बिना, जेम्स वेब के बारे में बात करना कठिन होगा.

हबल की विरासत

हम में से बहुत से लोगों के लिए हबल दूरबीन, अंतरिक्ष की हमारी खिड़की की तरह थी. उसके जरिए हमने देखा कि ब्रह्मांड कितना अविश्वसनीय तौर पर विशाल, जगमगाता और कभी कभार विचित्र और डरावना भी हो सकता है. हमें विभिन्न किस्मों और आकारों की आकाशगंगाएं और गैस के बादलों की स्तब्ध करने वाली ऐसी रंगीन तस्वीरें हासिल हुईं जिन्हें देखकर हमें पशुओं और अन्य छवियों की याद आई.

लेकिन हबल ने हमें सिर्फ तस्वीरें ही नहीं दी, और भी बहुत कुछ दिया. हमें ब्रह्मांड की उम्र का एक बेहतर अंदाजा मिल पाया, करीब 13.8 अरब वर्ष. हबल के जरिए ही इस बात की पुष्टि हुई कि ब्रह्मांड एक त्वरित दर से फैल रहा है जबकि बहुत से वैज्ञानिक पहले ऐसा नहीं मानते थे.

हबल अंतरिक्ष दूरबीन

फोटो अल्बम में लौटते हैं. गहरे उतर कर खींची गई हबल की तस्वीरों ने हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर, ब्रह्मांड के सबसे पुराने और दूरस्थ स्थित पिंडों की अभूतपूर्व छवियां मुहैया कराई हैं. क्योंकि प्रकाश को लंबी दूरियां तय करने में समय लगता है, हम बहुत दूर स्थित पिंडों को उनकी अरबों साल पहले की स्थिति में देख रहे होते हैं. हबल की मदद से हम ब्रह्मांड की शैशवावस्था की तस्वीरों तक ही जा सकते थे. यानी महाविस्फोट के बाद करीब 40 करोड़ साल पहले.

अगर हबल के जरिए हमने ये हासिल किया तो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे जटिल और सबसे विस्तृत नई जेम्स वेब दूरबीन के जरिए हम कितनी ही निराली नई चीजें देख और सीख सकते हैं.

ब्रह्मांड की शिशु तस्वीरें

जेम्स वेब की मौलिक लॉन्च की तारीख को करीब 20 साल हो चुके हैं. दूरबीन को पूरा करने के लिए बहुत सारे तकनीकी प्रगति और यहां तक कि नये आविष्कारों की जरूरत थी. प्रोजेक्ट के समक्ष कई चुनौतियां और देरियां आई लेकिन अब ये तैयार है और इंतजार भी बेकार नहीं गया. ऐसा क्यों? आइए जानते हैं.

वेब दूरबीन में अंतरिक्ष में जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्राथमिक आईना लगा है. 18 स्वर्ण-जड़ित षट्कोणीय छोटे दर्पण लगे हैं, और ये हबल से छह गुना से ज्यादा आकार के हैं. लेकिन इससे बारीक चीजों को पकड़ पाने की खूबी में सुधार आया है और वो इंफ्रारेड प्रकाश में भी देख सकती है. जबकि हबल दूरबीन मुख्यतः दृष्टिगोचर प्रकाश को ही देख पाती है, जैसे कि हम लोग.

सभी गर्म पिंड, इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करते हैं. मैं और आप भी. इंफ्रारेड प्रकाश का इस्तेमाल टीवी रिमोटों, नाइट विजन कैमरों और मौसमी उपग्रहों में भी किया जाता है. इंफ्रारेड प्रकाश में देख सकने का अर्थ ये है कि वेब ज्यादा दूर की और ज्यादा पुरानी चीजों को भी देख सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि, और आंशिक रूप से हबल का शुक्रिया, कि हम ये जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमसे जितना दूर होंगे, उतना ज्यादा उनका प्रकाश इंफ्रारेड की ओर मुड़ेगा. पिछली खोजों के आधार पर नयी चीजों की तलाश, विज्ञान यही है.

अगर हम बहुत प्रारंभिक तारों और गैलेक्सियों को देखना चाहते हैं, तो हमें उन्हें इंफ्रारेड रोशनी में देखने की जरूरत पड़ेगी. वेब दूरबीन पहली होगी जो दूरस्थ गैलेक्सियों को देख पाएगी और ये झलक दिखा पाएगी कि महाविस्फोट के 25 से 10 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड कैसा दिखता था, यानी हमें ब्रह्मांड की पहली शिशु तस्वीरें ही नहीं संभवतः पहली आकाशगंगाओं की तस्वीरें भी मिल सकेंगीं.

इन बादलों में छोटे छोटे कण, दिखने वाले प्रकाश को रोकने में बहुत अच्छे हैं. हम अपनी आंखों से उनके पार नहीं देख सकते हैं, जैसे कि हम यहां किसी घने बादलों वाली रात में तारों-नक्षत्रों को नहीं देख सकते हैं. और हबल भी नहीं देख सकती है. लेकिन इंफ्रारेड प्रकाश पर काफी कम असर पड़ता है इसलिए जेम्स वेब दूरबीन के जरिए हम इन धूल के बादलों के पार जाकर न सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि उनके पीछे क्या है बल्कि तारों और ग्रहों के गठन पर भी बेहतर निगाह डाल सकते हैं.

वेब का विशालकाय आकार एक बड़ी चुनौती पेश करता है. साढ़े छह मीटर (21 फुट) चौड़े दर्पण को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम तो नहीं है, खासकर जब उसे ले जाने वाला रॉकेट अरियाने-5, पांच मीटर से ज्यादा चौड़ी किसी चीज को ले जाने में असमर्थ है.

इसलिए दूरबीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एक विशालकाय हाईटेक अरबों डॉलर वाले ओरीगामी टुकड़े की तरह फोल्ड हो सके और रॉकेट में फिट की जा सके. इसके अलावा क्योंकि दूरबीन सिर्फ करीब परमशून्य तापमानों (-223 डिग्री सेल्सियस) पर ही काम कर सकती है, तो उसे टेनिस कोर्ट के आकार वाली पांच परतों की सनशील्ड की जरूरत भी है जो उसे धूप से बचाए रख सके. और वो सनशील्ड भी फोल्ड की जा सकने वाली होनी चाहिए और फिर एक बार जगह पर बैठ जाने के बाद अनफोल्ड भी हो सके. ये एक दूसरी पेचीदा इंजीनियरिंग समस्या है.

लॉन्च के फौरन बाद, दूरबीन अपनी जटिल और सुंदर मुद्रा में खुलने लगेगी. उसकी इस निराली धज को पूरा खुलने में तीन सप्ताह लग जाएंगे. इस दौरान धरती पर स्थित नियंत्रण टीम को वेब के पहले हिस्से दूर से ही खोलने होंगे, ये वो ऑपरेशन है जिसे बहुत बारीकी और टाइमिंग के साथ अंजाम देना होता है. हर चीज मुकम्मल ढंग से होनी चाहिए, लॉन्च की गहमागहमी और हंगामे के बाद भी. गलती की कोई गुंजायश नहीं है, क्योंकि दूरबीन का आखिरी गंतव्य धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है. अगर किसी चीज ने ठीक से काम नहीं किया या वो खराब हुई तो मरम्मत का कोई मौका नहीं मिलेगा.

वेब जैसी दूरबीनें हमें ब्रह्मांड के अनदेखे हिस्सों, अदृश्य छिपे हुए तारों और ग्रहों और नई दुनियाओं तक पहुंच हासिल कराती हैं. और हमें नयी खोजों के मौके भी मुहैया कराती हैं. गैलेक्सियों के गठन के साथ साथ सितारों और ग्रहों के जन्म और बहुत शुरुआती ब्रह्मांड का रंगरूप दिखाने के वादे के अलावा वेब मिशन दिलचस्प और निराली अंतर्दष्टि भी मुहैया करा सकता है.

वेब दूरबीन निश्चित रूप से गहराई में उतरेगी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ, उसकी उत्पत्ति और प्रारंभिक दिनों को लेकर हमारी समझ को भी बदल सकती है. और कौन सी नई चीज़ें हम खोज पाएंगे? कौन सी नयी हैरानी भरी तस्वीरें अगली पीढ़ी के खगोलविदों और विज्ञान में रुचि रखने वालों को प्रेरित करेंगी? तो ये तारीख याद रखिए, 18 दिसंबर 2021, और इंतजार कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए. क्योंकि यही वो दिन होगा जब ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है. (dw.com)

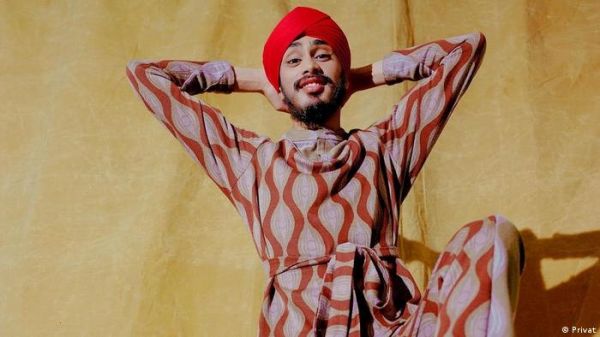

करंजी गाबा ब्रिटेन के पहले अफगान-सिख मॉडल हैं. ब्रिटेन में बहुत से सिख रहते हैं, लेकिन एक गैर-भारतीय सिख के तौर पर उनका पेशेवर सफर, सांस्कृतिक पहचान के संकट से जूझते एक युवा की कहानी है.

डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट

डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट

लंदन में एक बड़ी फैशन रीटेल कंपनी के स्टोर में पगड़ी पहने एक सिख मॉडल की तस्वीर दिखना किसी अनोखी घटना से कम नहीं है. हालांकि तस्वीर ये नहीं बता सकती कि दीवार पर चस्पा उस शख्स ने ये सफर कैसे तय किया.

यह सफर है नौ साल की उम्र में अफगानिस्तान की सरहदें पार कर ब्रिटेन में कदम रखने वाले करंजी गाबा का. अब 23 साल के हो चुके करंजी ब्रिटेन में पहला अफगान-सिख फैशन मॉडल बनकर अपने जैसे युवाओं के सपनों को हवा दे रहे हैं. वह इस पहचान के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं लेकिन एक अफगान-सिख रिफ्यूजी के तौर पर ब्रिटिश शहरों में बीते 14 सालों ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव करवाए जिसने उनके नजरिए को तराशा.

सोलहवीं सदी से अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों के परिवार राजधानी काबुल समेत गजनी, जलालाबाद और बहुत सीमित रूप से कंधार में रहते हैं. 1980 के दशक में अफगान-सिखों की जनसंख्या लाखों में अनुमानित है जो नब्बे के दशक में हिंसाग्रस्त देश से हुए पलायन के चलते अब पांच सौ परिवारों से भी कम बताई जाती है.

अफगान-सिख पहचान का संकट

अफगान-सिखों के ब्रिटेन में पनाह लेने का सिलसिला नब्बे के दशक में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद से चल रहा है. करंजी बताते हैं कि उनका परिवार जलालाबाद शहर में कई पुश्तों से रह रहा था लेकिन 2007 में उनके पिता ने हिंसा के डर से देश छोड़कर ब्रिटेन में शरण लेने का फैसला किया. रिफ्यूजी बन कर आए नौ साल के करंजी ने पहले कुछ महीने लिवरपूल शहर में बिताए. बाद में वुल्वरहैंप्टन से होते हुए लंदन में उनका परिवार साउथॉल में बस गया जहां उन्हीं जैसे कई अफगान-सिख परिवार रहते हैं.

अपने शुरुआती अनुभव बांटते हुए करंजी कहते हैं "मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं. अंग्रेजी आती नहीं थी, ऊपर से मेरा पग पहनना स्कूल में मुसीबत बना रहा. मेरे पिता पर लोगों ने सड़क पर पत्थर फेंके. छह महीने के बाद हम वुल्वरहैंप्टन पहुंचे जहां मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा. वहीं पहली बार मेरे दो-तीन दोस्त भी बने.”

अफगानिस्तान से आए सिख के तौर पर ब्रिटेन में जीना इतना मुश्किल होगा इसका अंदाजा करंजी के परिवार को नहीं था. अफगानी, गैर-मुसलमान और गैर-भारतीय, ये पहचान ब्रिटेन में लोगों को समझा पाना आसान नहीं था.

जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा उलझन में डाला, वो थी भारतीय सिखों का व्यवहार. अफगानी परिवार होने के नाते करंजी के घर में हिंडको बोली जाती है, पंजाबी नहीं. रस्मो-रिवाज भी अलग हैं और तौर-तरीके भी. ऐसे में एक तरफ पराए देश में ब्रिटिश जीवन-शैली में ढलने का दबाव था और दूसरी तरफ भारतीय सिख ना होने के चलते जातीय पहचान की दुविधा.

करंजी कहते हैं कि "भारतीय-सिखों ने हम जैसे अफगानी-सिखों के शरणार्थी के तौर पर यहां आने को लेकर बहुत टीका-टिप्पणियां कीं. मुझे गुरुद्वारे के अंदर जाने से भी रोका गया. गुरुनानक ने समानता के जिन मूल्यों का संदेश दिया, भारतीय-सिख समुदाय ठीक उसका उल्टा कर रहा था. समझ नहीं आता था कि मैं हूं कौन- भारतीय नहीं हूं पर सिख हूं, अफगानी रिवाज मेरे वजूद का हिस्सा हैं लेकिन मैं अफगानी भी नहीं हूं." करंजी ने अपनी इसी उलझी हुई पहचान को आधार बनाकर ही प्रोफेशनल दुनिया में आगे बढ़ने का फैसला किया.

सिख पहचान और फैशन

फैशन में ज्यादा दिलचस्पी आम दक्षिण एशियाई घरों में बच्चों के बिगड़ने का सबब मानी जाती है. करंजी का घर भी इससे जुदा नहीं था. कपड़ों की तरफ उनके जबरदस्त रुझान को देखते हुए माता-पिता टीका-टिप्पणी करते और कोई ढंग की नौकरी करने की हिदायत देते. लेकिन करंजी ने अपने कदम बढ़ा दिए थे मॉडलिंग के रास्ते पर. ऐसा नहीं था कि एकदम से लोगों ने उन्हें हाथों-हाथ ले लिया हो. काम मिलने से पहले खींची गईं शुरुआती तस्वीरें करीब दो साल तक सोशल मीडिया पर पड़ी रहीं लेकिन एक बार जो लंदन फैशन वीक में शिरकत का मौका मिला तो करियर की गाड़ी चल पड़ी.

फैशन मॉडल के तौर पर काम करने को लेकर करंजी का नजरिया उनकी सांस्कृतिक पहचान को लेकर जिए गए उन सालों ने तराशा है जिनमें उनके वजूद पर सवाल उठे. वो बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि कैमरे के सामने मॉडल बनकर खड़े होने में उनका मकसद खुद को अपनी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान के साथ सामने रखना है. वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनकी सांस्कृतिक पहचान में इतिहास की परतें छिपी हैं जिनके बारे में ब्रिटेन में समझ पैदा किए जाने की जरूरत है. करंजी को मालूम है कि वो सिर्फ अपना निजी करियर नहीं बना रहे बल्कि एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं जिससे उन जैसे युवाओं के सपनों की राह आगे शायद थोड़ी आसान हो जाए. यही वजह रही कि किसी खास फोटो शूट के सिलसिले में एक बार जब उन्हें अपने बाल काटने को कहा गया तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया.

मॉडलिंग के अलावा करंजी फिल्में बनाते हैं और फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं. ब्रिटेन आने के बाद से उन्होंने अफगानिस्तान में कदम नहीं रखा क्योंकि उनका वीजा इसकी इजाजत नहीं देता लेकिन जड़ों से जुड़े रहने का कोई एक नुस्खा नहीं है. करंजी ने अपने इरादों की कामयाबी से ये साबित कर दिया है कि फैशन की चकाचौंध का इस्तेमाल प्रवासी जिंदगी की मुश्किलों और चुनौतियों को भुलाने की बजाए उन पर रोशनी डालने के लिए किया जा सकता है. ये मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है. (dw.com)

-फ़िलिपा रॉक्सबी

वैज्ञानिकों का कहना है कि अतीत की तुलना में इंसानों के लंबे होने और युवावस्था के तक पहले ही पहुंच जाने की पहेली को अब इंसानी दिमाग में मौजूद एक सेंसर के ज़रिए समझाया जा सकता है.

बीसवीं सदी में पोषण संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होने से ब्रिटेन के लोगों की औसत ऊंचाई 3.9 इंच (10 सेंटीमीटर) बढ़ी है जबकि अन्य देशों के लोगों की 7.8 इंच (20 सेंटीमीटर) तक बढ़ी है.

लेकिन असल में ऐसा होता कैसे है, इसे अब तक समझा नहीं जा सका था. ब्रिटेन के यूके के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस खोज से मांसपेशियों को मज़बूत करने और देर से लंबाई बढ़ाने वाली दवाएं बनाने का रास्ता निकल सकता है.

वैज्ञानिकों को बहुत पहले से पता है कि अच्छे खानपान और नियमित आहार लेने वाले इंसान लंबे और जल्द परिपक्व होते हैं. उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया के एक ग़रीब मुल्क से विकसित देश बन जाने पर वहां के वयस्क लोगों की ऊंचाई पहले के मुक़ाबले बढ़ गई. वहीं दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों के लोग अभी भी सौ साल पहले की तुलना में थोड़े ही लंबे हैं.

'बहुत सारे बच्चे पैदा करो'

इस बात की जानकारी पहले से ही है कि दिमाग के एक हिस्से 'हाइपोथैलेमस' तक भोजन से संकेत पहुंचते हैं. ये संकेत दिमाग़ को शरीर के पोषण संबंधी स्वास्थ्य के बारे में बताता है और शरीर के विकास को तेज़ करता है.

विज्ञान और शोध की पत्रिका 'नेचर' में इस बारे में एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है. ये शोध कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हुआ. इसमें लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी और वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी की टीमों ने भी सहयोग किया है.

इस शोध के ज़रिए इस प्रक्रिया की वजह बनने वाले रिसेप्टर की खोज की है, जिसे 'एमसी3आर' नाम से जाना जाता है. भोजन और यौवन के साथ शरीर की लंबाई बढ़ने के बीच ये रिसेप्टर अहम कड़ी है.

इस अध्ययन के लेखक और कैंब्रिज के प्रोफ़ेसर सर स्टीफन ओराहिली ने बताया, "ये शरीर को बताता है कि शरीर बढ़िया स्थिति में हैं, शरीर में बहुत सारा भोजन है, इसलिए जल्दी बढ़ो, जल्दी जवान बनो और ढेर सारे बच्चे पैदा करो."

ओराहिली कहते हैं, "ये सिर्फ जादू नहीं है. ये होता कैसे है, इसका पूरा खाका हमारे पास है."

आख़िर ऐसा होता कैसे है?

शोध करनेवालों ने पाया कि जब दिमागी रिसेप्टर इंसानों में सामान्य ढंग से काम नहीं करता, तो लोगों की लंबाई कम रह जाती है. साथ ही, दूसरों की तुलना में वो देर से जवान होते हैं.

इस टीम ने यूके बायोबैंक (आनुवंशिक और स्वास्थ्य डेटा का डेटाबेस) के साथ जुड़े क़रीब पांच लाख स्वयंसेवकों की आनुवंशिक बनावट का अध्ययन किया और पुष्टि की कि उनकी खोज का नतीजा सही है.

शोध में कई बच्चों के जीन में म्यूटेशन (बदलाव) देखा गया, जिसने उनके दिमागी रिसेप्टर को बाधित किया था. ऐसे सभी बच्चों में जीन का असर कम उम्र में ही दिखना शुरू हुआ और ये बच्चे कद में छोटे और वजन में कम थे.

शोध करने वाली टीम को एक व्यक्ति भी मिला जिसे एमसी3आर की जीन की दोनों कॉपी में म्यूटेशन पाया गया. ये बदलाव अत्यंत दुर्लभ और हानिकारक है. ये व्यक्ति कद में बहुत छोटा था और उसमें यौवन में आने बदलाव 20 साल के बाद ही आना शुरू हुए थे.

लेकिन ऐसा केवल इंसानों में ही होता है ऐसा नहीं है. शोधकर्ताओं ने इसके लिए चूहों का भी अध्ययन किया और पुष्टि की कि जानवरों में भी ये बात सही साबित होती है.

इस खोज से बच्चों के कम विकास और बहुत देर से युवावस्था शुरू होने जैसी समस्याओं के निदान के साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित और दुबले बच्चों की मांसपेशियों को विकसित करने में मदद मिल सकती है.