विचार / लेख

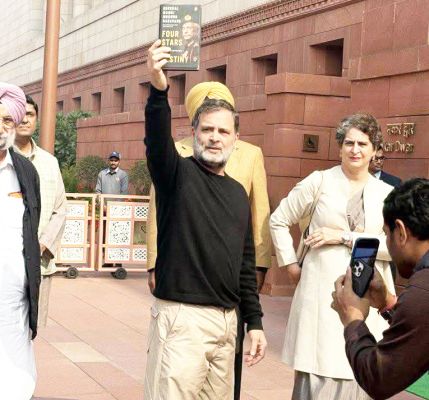

तस्वीर: रघुराज

कनक तिवारी

देश फिर 1974 जैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जिसके बाद जयप्रकाश नारायण की अगुआई में बगावती तेवर का एक सार्थक जन आंदोलन भूचाल बनकर आया था। उसे आज़ादी का दूसरा जनयुद्ध भी कहा गया था। आज देश कमजोर, अकुशल तथा फिसड्डी हो रहे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्रित्व में महंगाई और भ्रष्टाचार के कैंसर से जूझ रहा है। इतिहास, समझ और संस्कार का जाहिराना कारणों से अभाव है। हम सदियों से अन्याय सहन करने के इतने आदी हो गए हैं कि अत्याचारी शासकों के खिलाफ आंदोलन करने उठ खड़े नहीं होते। इक्कीसवीं सदी संविधान निर्माताओं की निष्कपट कमजोरियों के कारण जनजीवन को ध्वस्त करने की अभिशप्त सदी हो रही है। फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जिच में महंगाई का बड़ा मुद्दा जुड़ सकता है। जनविरोध के अरुणोदय और सूर्योदय के बीच भी कई बार काले बादल क्षितिज पर छाए हैं। जन आंदोलनों की भ्रूण हत्याओं का भी एक इतिहास है। सरकारें तो अंधेरे में ही वार करती हैं।

विवेकानंद और गांधी के लेखे तथाकथित कुलीन वर्ग कायर, दब्बू, यथास्थितिवादी और अजगर की तरह सदियों से लेटा रहा है। यह भी सच है कि मध्य वर्ग और बुद्धिजीवियों ने देश के चरित्र में स्वतंत्रता के अणु का आविष्कार किया। गांधी और विवेकानंद उसी वर्ग के प्रतिनिधि रहे हैं। औपचारिक संगठन के बिना प्रस्तावित जनयुद्ध कैसे लड़ा जा सकता है? कृष्ण का क्रोध नहीं होता या पांडवों का या तिलक, गांधी और भगतसिंह का तो बार-बार इतिहास महाभारत कैसे देखता।

जनयुद्ध नकारात्मक घटित नहीं होता। बीमारी के उन्मूलन के लिए दवा ईजाद करना और सर्वसुलभ भी बनाना होगा। आज जनआंदोलनकारियों के पास वैकल्पिक राजनीतिक सोच का क्या दस्तावेज है? सत्ता संचालन का दुखद पहलू है कि गद्दीनशीन पार्टी के ईमानदार सदस्य भी अनुशासन के भय से बेईमान सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते। सत्ता की मूल्यहीनता के खिलाफ जंग एकांगी हो जाती है क्योंकि उसे व्यवस्था के अंदरूनी तत्वों का सहारा नहीं मिलता।

जे.पी. का नवनिर्माण आंदोलन मूलत: और शुरुआत में छात्रों की मुहिम के बतौर था। करोड़ों बेरोजगार नौजवान उन घरों और झोपडिय़ों में हैं जहां भुखमरी, गंदगी और जीवन की निराश सड़ांध है। ये चिकने चुपड़े ‘बाबा‘ लोग नहीं हैं जो आई. आई. एम., आई. आई. टी. अमेरिका, आस्ट्रेलिया, डिस्को, पब, वगैरह से परिचित हैं। इनका हाथ नहीं लगेगा तो देश को कुछ सैकड़ा लोग अपनी ईमानदारी और देशभक्ति के बावजूद खड़ा कर पाएंगे। छात्रों और युवजनों का फकत इस्तेमाल नहीं किया जाए। युवजनों को जनप्रतिनिधित्व क्यों नहीं सौंपा जाता? संविधान के मकसदों, मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों, नागरिक कर्तव्यों वगैरह की रोशनी में बड़ा वैकल्पिक फलक बनाये जाने की भी जरूरत है। उसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने की तो थी। उम्र और सेहत ने उनका साथ नहीं दिया।

‘हिंद स्वराज‘ के सपनों का भारत कैसे बनेगा? विवेकानंद का भगवा चोला धर्म गुरुओं को बहुत सुहाता है और संघ परिवार को भी। उनके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संविधान की समझ से समायोजित करने में घिग्गी बंध जाती है।

अकाली दल और कांग्रेस भगत सिंह के समाजवाद और धार्मिक नास्तिकता से कतराते हैं। कुछ चमकीली छवि के लोग आलिम फाजिल कहलाएं। हताश जनता का मनौवैज्ञानिक शोषण करें। बुद्धिजीवी स्वतंत्रता आंदोलन के रोल मॉडलों को सितारे कहकर स्कूली पाठ्यक्रम में टांकते रहें। तो ये मसीहा सूर्योदय जैसी रोशनी कहां बिखेर पाएंगे? भ्रष्टाचार का रिश्ता तो भारत की अणु नीति, अमेरिका, युवकों का विदेश पलायन, टैक्स भुगतती जनता की छाती पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की मूंग का दलना, प्रधानमंत्री का भविष्यवक्ता नहीं होने का क्रूर दंभ, सेना में भ्रष्टाचार की सेंध, विकास की जनविरोधी अवधारणाओं, ऑपरेशन ग्रीन हंट, वेदांता वगैरह मौसेरे भाई बनकर मदद, झुग्गियों को चेचक कहती ‘एन्टीलिया‘, किसानों की आत्महत्याओं, श्रमिक यूनियनों का सफाया-सभी से है।

क्या भारत बदल सकता है? भ्रष्टाचार से घिरे केन्द्र ने आनन फानन में लोकपाल अधिनियम बनाया। वह इतना निरर्थक, लिजलिजा और परिणामविहीन है कि उसे नहीं लाया जाना ही बेहतर होता। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सी.बी.आई और लोकायुक्तों आदि के कारण कोई नेता या बड़ा अफसर जेल नहीं जाता। इन संस्थाओं की गीदड़ भभकी से छोटे मोटे लोकसेवकों को कुर्बानी के बकरों की तरह जिबह कर दिया जाता है। जाल कमज़ोर होता है। मगरमच्छ फंसते ही नहीं हैं। सेवानिवृत्त जजों को लोकायुक्त या आयोगों के अध्यक्ष बनने के लिए मंत्रियों के बंगलों में जूते घिसते देखा जा सकता है। लोकायुक्त अधिनियम में शपथ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना होता है। भ्रष्टाचार तो बंद कमरों में अंजाम दिया जाता है। बेचारा शिकायतकर्ता सही भी हो लेकिन सबूत नहीं कर पाए तो उसे जुर्माना और जेल भुगतने के अतिरिक्त हत्या हो जाने का भय भी झेलना पड़ता है। महंगाई से जनता की कमर टूट गई है। अंगरेज हुक्मरानों की वारिस सरकार असहमति को राजद्रोह में तब्दील कर देती है। न्यायपालिका की नकचढ़ी प्रवृत्तियां नागरिक को अवमानना के चाबुक से मारना चाहती हैं। पुलिस झूठे एनकाउंटर में किसी भी भले आदमी को दीवार पर टंगने वाली तस्वीर में तब्दील कर देती है। सरकारी निजाम संयुक्तराष्ट्रसंघ सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर विनयशील भाषा में प्रलाप करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जम्हूरियत चला रहे हैं। 135 करोड़ से ज्यादा इंसानी पुर्जे बमुश्किल मानवीय सुख सुविधा और गरिमा से जीता जागता हिंदुस्तान हैं।

पता नहीं जनयुद्ध की ललकारों का क्या होगा? सरकारें अमरबेलों की तरह हर व्यक्ति और संस्था को चूस रही हैं। मीडिया मुगल सरकार के सहोदर बन गए हैं। कोयले की दलाली, बिजली के कारखाने, व्यापारिक कृषि और तरह तरह के लाइसेन्सशुदा तत्व मीडिया की दुनिया के सरताज हैं। कोई कितना भी ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग‘ लिखे या ‘हिन्द स्वराज‘ या ‘भारत की खोज‘ या ‘देशेर हालत‘ मीडिया तो जनसंवाद का विरोधी किरदार बन ही रहा है। एक मशहूर पत्रकार ने खबरिया चैनलों और अखबारी कॉलमों के लेखकों को पत्रकार नहीं स्टेनोग्राफर कहा है। सुपाड़ी लेकर कत्ल करा देना, वैचारिक विरोधियों को नक्सली करार देना, सत्ता प्रतिष्ठान के चुनौतीकारों को अपराध प्रक्रिया संहिता की अमूर्त धारा 151 में बांध देना, शराबखोरी का मुकाबला करती ग्रामीण और कस्बाई महिलाओं को उनके ही पतियों से पिटवाना भारतीय पुलिस और प्रशासन की इन्द्रधनुषी फितरतें हैं। अमेरिका जैसा दोमुंहा, क्रूर, लगभग असभ्य देश विकास‘ का नया विश्वविद्यालय है। संविधान, संसद, नौकरशाही, प्रधानमंत्री, अर्थतंत्र, न्याय प्रणाली और जनयुद्ध को भी यह फलसफा कभी न कभी तो समझना होगा।