आजकल

मुम्बई हिन्दुस्तान की कारोबारी राजधानी है, और जाहिर है कि कमाई या कारोबारी ताकत के लिए होने वाले जुर्म यहां पर देश के दूसरे शहरों के मुकाबले कुछ अधिक होते होंगे, लेकिन जब इस महानगर में धमकी देकर किसी प्रमुख व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाता है, तो यह राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस की एक बड़ी नाकामयाबी तो रहती ही है। पूरी जिंदगी कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हुए बाबा सिद्दीकी जिस इलाके के पार्षद और विधायक निर्वाचित होते रहे, वहां पर बसे फिल्म उद्योग के लोगों की वजह से उनके चर्चित फिल्मकारों से करीबी रिश्ते रहे। वे कई बार विधायक रहे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, और पिछले एक पखवाड़े से वे कत्ल की धमकी के साए में, और सरकार की मुहैया कराई गई वाई केटेगरी की सुरक्षा के घेरे में चल रहे थे। ऐसे में जाहिर धमकी, और जाहिर खतरे को देखते हुए भी अगर पुलिस उन्हें नहीं बचा पाई, तो यह सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान भी बनता है। हाल ही में वे जिंदगी भर की कांग्रेस को छोडक़र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए थे, और वे फिल्म अभिनेता सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते थे जिन्हें मारने की घोषणा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक बड़े गैंगस्टर ने की हुई है। अब यह भी माना जा रहा है कि यह कत्ल इसी गिरोह के लोगों ने भाड़े के हत्यारों से करवाया है, और अभी गिरफ्तार दो लोगों को कहा जाता है कि इसी गिरोह ने 50-50 हजार रूपए दिए थे।

अब अगर चार लोगों को 50-50 हजार रूपए देकर कुल दो लाख रूपए में मुम्बई में वाई केटेगरी की सुरक्षा से घिरे हुए व्यक्ति का कत्ल करवाया जा सकता है, तो फिर इस देश में किसे सुरक्षित समझा जा सकता है? पुलिस ने तीन हमलावरों में से दो को पकड़ा है, और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम लिया है। देश में कई और चर्चित कत्ल इसी गैंगस्टर ने जेल में रहते हुए करवाए हैं, और उनका दावा भी किया है, जिम्मेदारी भी ली है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि यह देश के बाहर भी कत्ल करवाता है। मुम्बई में अपने इलाके में 30 बरस से अधिक की राजनीति वाले लोकप्रिय और ताकतवर राजनेता को अगर दो लाख रूपए में मरवाया जा सकता है, तो फिर बाकी लोगों को अपने बारे में सोच लेना चाहिए।

पिछले कई बरस से देश में लगातार यह देखने मिलता है कि लाख-पचास हजार रूपए में भाड़े के हत्यारे जुटाए जा सकते हैं, और लाख-दो लाख रूपए में कारखाने में बनी हुई असली पिस्तौल या रिवॉल्वर जुटाई जा सकती है। देश के बहुत से प्रदेशों में ठेके पर ऐसी सुपारी-हत्या होती है, और हत्यारों की कोई कमी नहीं दिखती है। क्या सिर्फ बेरोजगारी की वजह से नौजवान ऐसी सुपारी उठाते हैं, और कत्ल करते हैं? या फिर उन्हें जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दाऊद इब्राहिम या लॉरेंस बिश्नोई की तरह का बड़ा गैंगस्टर बनने की हसरत रहती है जो कि जेल के भीतर से, या दूसरे देश से भी जुर्म की अपनी दुनिया चलाते दिखते हैं?

महानगर मुम्बई जहां पर कि देश की सबसे अधिक ताकतवर पुलिस तैनात मानी जाती है में जितने में यह कत्ल हुआ है, उतने में तो पैसेवालों की एक बर्थडे पार्टी नहीं होती। और गैंगस्टरों का हाल यह है कि वे देश में सबसे कड़ी हिफाजत वाली जेलों के भीतर से भी तरह-तरह के मोबाइल से अपना साम्राज्य चलाते हैं। अब अगर देश की राजधानी की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल के भीतर से अगर गैंगस्टर धमकी देकर रकम मांगे, और हर कुछ महीनों में उसके करवाए चर्चित कत्ल सामने आते रहें, तो फिर किसकी यह ताकत है कि वह मुंहमांगी रकम दिए बिना चैन की नींद सो सके? महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई पुलिस से जिसे वाई केटेगरी की हिफाजत मिली हुई हो, उसके ऐसे कत्ल के बाद तो किसी गैंगस्टर को जेल के भीतर से फोन करके धमकाने की जरूरत भी नहीं है। देश के दौलतमंद लोगों के सामने आज तो यह बात एकदम साफ है कि सरकारी इंतजाम शायद ही किसी को बचा सके। यह भी हो सकता है कि आज अनगिनत दौलतमंद लोग पुलिस को बताए बिना, अघोषित रूप से गैंगस्टरों को पैसा देते हों, जैसा कि एक वक्त मुम्बई में दाऊद इब्राहिम की तरफ से वसूला जाता था।

हम लाख-पचास हजार रूपए भाड़े वाले कातिलों की बात नहीं करते, वे तो बेरोजगार नौजवान हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सरकारों के तहत आने वाली जेलों को देखकर हैरान हैं कि वहां मुजरिमों का राज इस हद तक चलता है। सरकारों की बड़ी नाकामयाबी सडक़ पर कत्ल नहीं है, जेलों से कत्ल का हुक्म देना है। अब इसे क्या कहा जाए कि देश की राजधानी में दुनिया की एक सबसे बड़ी जेल, तिहाड़ जेल में जहां करीब 20 हजार कैदी हैं, और जिसे देश में सबसे अधिक हिफाजत की जेल माना जाता है, जो चार सौ एकड़ जमीन पर फैली हुई है, वहां देश के सबसे खूंखार और ताकतवर गैंगस्टर राज कर रहे हैं। यह बात दिल्ली सरकार के लिए शर्मिंदगी की है, या इस सरकार पर राज करने वाले, केन्द्र सरकार से नियुक्त एलजी के लिए शर्मिंदगी की होनी चाहिए?

हिन्दुस्तान में अरबपतियों की गिनती बढ़ती चल रही है। दूसरी तरफ सार्वजनिक जीवन के फिल्मी सितारों, खिलाडिय़ों, और चर्चित लोगों की कोई कमी तो है नहीं। झारखंड के एक गिरोह के शूटर कुछ हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में करोड़ों की वसूली के लिए धमकी देने के बाद आकर एक कारोबारी के दफ्तर पर गोलियां चला गए हैं। नेताओं से लेकर कारोबारियों तक ऐसा हर कत्ल देश के अलग-अलग दायरों में अस्थिरता लेकर आएगा, इनसे महज एक-एक जिंदगी खत्म नहीं होगी, इनसे बहुत सी और उथल-पुथल होगी। देश-प्रदेश की सरकारों को इस खतरे को समझना चाहिए। लेकिन सरकारों के साथ हमारी यह हमदर्दी भी है कि जहां लाख-पचास हजार में किसी के भी कत्ल की सुपारी दी जा सकती है, वहां करोड़ों बेरोजगारों को इस धंधे से कैसे बचाया जा सकेगा? (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

एक महिला डॉक्टर से सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बलात्कार और उसकी हत्या से उबला और बिफरा हुआ बंगाल कल फिर सुलग गया जब दस साल की एक बच्ची की लाश मिली। उसके गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज थी लेकिन पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए गांव की भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, और वहां खड़ी गाडिय़ों को भी। इसी के साथ दूसरी खबर गुजरात की है। वहां एक नाबालिग लडक़ी से उसके दोस्त की मौजूदगी में ही दो लोगों ने वडोदरा शहर के बाहरी हिस्से में बलात्कार किया। जिस वक्त गुजरात में चल रहे विख्यात सालाना गरबा महोत्सव के आने-जाने वाले लोगों की भीड़ पूरी रात सडक़ों पर रहती है। ये दोनों स्कूटी पर आ रहे थे, और आधी रात के करीब दो दोपहियों पर पांच लोगों ने उन्हें रोका, और इनमें से एक ने लडक़े को पकडक़र रखा, और दो ने इस लडक़ी से बलात्कार किया। इसी रात महाराष्ट्र में पुणे शहर के किनारे पर अपने दोस्त के साथ जा रही एक युवती से तीन अनजान लोगों ने बलात्कार किया। उन्होंने इस पुरूष-दोस्त को उसके कपड़ों और बेल्ट से बांधकर घायल भी कर दिया था।

अब बंगाल की घटना तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता के राज की है, गुजरात की घटना भाजपा शासन की है, और महाराष्ट्र घटना भाजपा गठबंधन सरकार की है। इसलिए ये घटनाएं अभी अधिक बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बन रही हैं, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर। एक वजह यह भी हो सकती है कि मध्यप्रदेश में हरदा जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पति ने शादी का झांसा देकर एक युवती से कई बार बलात्कार किया, और उसकी रिपोर्ट पर अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही खबरों को देखें तो दो दिन पहले यूपी में समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, और उनके छोटे भाई जुगेन्द्र समेत चार लोगों पर 9 साल बाद बलात्कार का जुर्म दर्ज हुआ है। इन दोनों भाईयों के खिलाफ पहले से डेढ़ सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, दोनों अभी अलग-अलग जेलों में दूसरे जुर्मों में बंद हैं, और इनके खिलाफ बलात्कार के भी कई मामले दो बरसों में दर्ज हुए हैं। याद रखने की बात यह है कि 2017 से यूपी में भाजपा के योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उनके राज में बलात्कार की खबरें आना कभी थमी नहीं हैं।

भारत के बारे में पूरी दुनिया में यह तस्वीर बनी हुई है कि यहां कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और इस बात को देश पर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इसलिए नहीं माना जाना चाहिए कि दिल्ली जैसे एक राज्य को छोडक़र बाकी तमाम राज्यों में तो अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं, और सिर्फ दिल्ली में ही पुलिस केन्द्र सरकार के मातहत है। बाकी राज्यों में तो वहां की स्थानीय सरकारें पुलिस महकमा चलाती हैं, और जुर्म, कानून-व्यवस्था जैसे मामले प्रदेश सरकार के जिम्मे ही आते हैं। इसलिए देश के बाहर अगर भारत की इस बात को लेकर बदनामी है कि यहां कोई महिला या लडक़ी सेक्स-अपराधों के खतरे से परे नहीं हैं, तो इसे केन्द्र सरकार को अपनी बदनामी नहीं मानना चाहिए।

इस देश में बलात्कार सिर्फ आज की लडक़ों या मर्दों की उत्तेजना का नतीजा नहीं है, इसके पीछे भारतीय समाज की सदियों की सोच भी जिम्मेदार है, और समाज का आज का यह पाखंड भी जिम्मेदार है कि लडक़े-लड़कियों को मिलने-जुलने नहीं देना। जब किशोरावस्था के बाद जवान लडक़े-लड़कियों की देह तैयार हो जाती है, जब उनके तन-मन की जरूरतें बढ़ जाती हैं, तब भी उनका आपस में मिलना सामाजिक हिकारत का शिकार होता है, और उन्हें किसी होटल के बंद कमरे में मिलना जुर्म जैसे साए तले हो पाता है। एक स्वाभाविक हमउम्र प्यार को, सेक्स की जरूरत को, भारत में जिस तरह अनदेखा किया जाता है, उसके पीछे यह सामाजिक सोच भी है कि प्यार और सेक्स शादी के बाद की चीजें हैं। इस तरह जब प्यार और सेक्स को अवांछित करार दिया जाता है, तो लोग कम से कम सेक्स को पाने के लिए जुर्म करने को भी तैयार हो जाते हैं। भारत में सेक्सकर्मियों के कारोबार को कानूनी मान्यता नहीं है। इसलिए जिनके दिमाग पर सेक्स सवार रहता है, जो हिंसा की हद तक जाकर बलात्कार को भी तैयार हो जाते हैं, उनके पास पैसे खर्च करके सेक्स पाने का कोई आसान विकल्प नहीं रहता है। सेक्स कारोबार भारत में अभी भी जुर्म सरीखा है, और नतीजा यह होता है कि सेक्स-कुंठा के शिकार लोग आसपास के बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं।

दूसरी बात सामाजिक स्थिति की है, परिवारों के भीतर लड़कियों और महिलाओं को परिवारों के ही बड़े आदमियों की हिकारत और हिंसा का शिकार देखते हुए बड़े होने वाले बच्चे वैसी ही मानसिकता लेकर बालिग होते हैं। उन्हें यही समझ रहती है कि लड़कियां और महिलाएं बलात्कार के लायक हैं, हिंसा के लायक हैं। नतीजा यह होता है कि ऐसे नौजवान, अधेड़ और बूढ़े हो जाने पर भी ऐसी हिंसा को अपना हक मानते हैं, और परिवार में, समाज-व्यवस्था में, जाति-व्यवस्था में, आर्थिक पैमानों पर अपने से कमजोर लडक़ी या महिला को बलात्कार का सामान मानकर चलते हैं। दूसरी तरफ हमने यह देखा है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जिस डंके की चोट पर संसद में भी बने रहे, और बहुत लंबे समय तक इस महासंघ पर भी काबिज रहे, भाजपा में भी बने रहे, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही दिल्ली पुलिस ने इस बाहुबली नेता के खिलाफ जुर्म दर्ज करके जांच शुरू की थी। इसलिए जब दुनिया की यह सबसे बड़ी संसद, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने देह-शोषण के आरोपी को किसी कार्रवाई के लायक नहीं पाते, तो फिर यह बात एक मिसाल बनकर सब पर लागू हो जाती है, हर किसी का हौसला बढ़ा देती है।

लोकतंत्र सिर्फ अदालत से चलने वाली व्यवस्था नहीं हो सकती कि किसी प्रदेश में होने वाले सबसे चर्चित बलात्कार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, और उसकी निगरानी में कई तरह के हुक्म हो, और उससे देश सुधर जाए। देश को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा राजनीतिक दलों के नेताओं की अगुवाई में चलने वाली सरकारों का है। लोकतंत्र के दो और स्तंभों, विधायिका, और न्यायपालिका की भूमिकाएं सरकार के मुकाबले कम दखल की रहती हैं। और आज इन दोनों की कोई दिलचस्पी देश में बलात्कार घटाने में नहीं है, बल्कि सिर्फ इसमें है कि किस तरह अपने करीबी बलात्कारियों को बचाया जाए, और विरोधियों के करीबी बलात्कारियों के खिलाफ जुलूस निकाले जाएं।

देश की जिस संसद को बलात्कार घटाने के लिए एक गंभीर चर्चा करनी थी, वह इतनी भयानक गुटबाजी में फंसी हुई है, उसमें सत्ता और विपक्ष के गठबंधनों का इतना मजबूत ध्रुवीकरण है कि वहां पर किसी तरह की उन्मुक्त चर्चा मुमकिन ही नहीं है। बल्कि संसद के हाल को देखें तो ऐसा लगता है कि इस देश में किसी संसदीय बहस की जरूरत नहीं है, और अलग-अलग राजनीतिक दलों के कोई एक प्रतिनिधि भी अपनी सांसद-संख्या के मुताबिक वोट डाल दें, वही काफी होगा, किसी चर्चा की जरूरत ही क्या है? यह नौबत इस देश में बलात्कार के पीछे की सामाजिक हकीकत पर, कानूनी कमजोरियों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होने देगी, और बलात्कार को महज एक पुलिस और अदालत का मामला मानकर यह देश कभी इस हिंसा पर काबू नहीं पा सकेगा। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

हिन्दुस्तान की हिन्दू संस्कृति में पति-पत्नी के साथ को सात जन्मों का माना जाता है। खैर, सात किसने देखे हैं, एक जन्म भी साथ निभ जाए, तो काफी होता है। लेकिन दुनिया की कुछ दूसरी संस्कृतियों में भी पति-पत्नी अपने साथ को उजागर करने के लिए हाथ की किसी खास उंगली में अंगूठी पहनते हैं, और यह उनके किसी जीवनसाथी की तरफ ठीक वैसा ही इशारा होता है जैसा कि भारत में हिन्दू महिलाओं के गले में मंगलसूत्र, या उनकी मांग में सिंदूर से उजागर होता है। पश्चिम की, भारत में बदनाम, संस्कृति में भी कई मर्द ऐसे होते हैं जो बीवी के गुजर जाने के बाद भी ऐसी अंगूठी पहने रहते हैं, और यह उजागर करता है कि वे किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं।

एक खबर बेंगलुरू की है कि वहां पति को छोडक़र अलग रहने वाली महालक्ष्मी नाम की 29 बरस की एक महिला का ओडिशा के एक आदमी से प्रेमसंबंध हो गया था, और दोनों के बीच बहस होने पर उसने महालक्ष्मी का कत्ल करके उसके 59 टुकड़े कर दिए, और उन्हें फ्रिज में भरकर चले गया। बाद में जब इस फ्लैट से बदबू बाहर निकलने लगी, तो लोगों ने पुलिस को खबर की, और उसे लाश के टुकड़े मिले, पता लगाते हुए वह कातिल तक पहुंची, लेकिन उसे पुलिस की खबर लगने पर उसने जुर्म कुबूल की चिट्ठी लिखकर खुदकुशी कर ली। अब यह तो बिना किसी पश्चिमी प्रभाव वाला खालिस हिन्दुस्तानी मामला है जिसमें प्रेम या देहसंबंध से शुरूआत होकर कातिल और लाश तक संबंध पहुंच गया था। बात-बात में पश्चिम को कोसना पूरब की अपनी दिक्कतों का कोई हल नहीं होता।

ऐसे ही पश्चिम के एक देश फ्रांस से अभी एक खबर आई जो स्तब्ध कर देने वाली है। वहां अदालत ने 71 बरस के एक आदमी पर यह मुकदमा चल रहा था कि वह अपनी बीवी को दवाईयों से बेसुध कर देता था, और उसके बाद इंटरनेट पर पहले से छांटे गए लोगों को न्यौता देकर बुलाकर रखता था, और अपनी पत्नी पर उनसे बलात्कार करवाता था। ऐसे 50 लोगों पर यह मुकदमा चल रहा था जिन्होंने पति के बुलावे पर आकर बेसुध पत्नी के साथ सेक्स किया था। इनमें से कुछ लोगों को इस पति ने यह भरोसा दिलाया था कि पत्नी खुद ऐसा सेक्स चाहती है, और वह बेसुध होने का नाटक कर रही है। नौ बरस चले इस मुकदमे में आखिर में 71 बरस के इस आदमी ने यह माना कि वह बलात्कारी है, और उसी की तरह जो 50 दूसरे लोग इस अदालत में मौजूद हैं, वे भी बलात्कारी हैं। उसने अपनी पत्नी, बच्चों, और उनके भी बच्चों से माफी मांगते हुए कहा कि उसका यह जुर्म माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन उसे अफसोस है। उसने अदालत में मौजूद 50 आरोपियों के बारे में कहा कि उन सबको यह मालूम था कि वह उन्हें अपनी पत्नी से बलात्कार करने के लिए बुला रहा है।

फ्रांस में चला यह मुकदमा अपने आपमें दुनिया का अनोखा मुकदमा है जिसमें किसी आदमी ने अपनी पत्नी से ऐसे बलात्कार करवाए, और फिर उसके फोटो और वीडियो भी लेकर रखे थे जिनसे जांच अधिकारी इन आमंत्रित बलात्कारियों तक पहुंच पाए। इस पत्नी ने दस बरस तक चले ऐसे बलात्कारों से नावाकिफ रहते हुए अदालत में यही कहा कि उसके लिए यह कल्पना भी मुश्किल थी कि उसका पति उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसने पल भर भी ऐसा नहीं सोचा, और उसे पति पर पूरा भरोसा था। अदालत में जब जांच अफसरों ने इस पत्नी को बलात्कार की ये तस्वीरें दिखाईं जो उसके पति ने ही खींची हुई थीं, तो वह हक्का-बक्का रह गई। यह शादी 20 बरस के आसपास की उम्र में हुई थी, और पत्नी आखिरी दिन तक यह मानकर चल रही थी कि उनकी शादी मजबूत है। आसपास के लोग भी उन्हें एक आदर्श जोड़ा मानते थे। लेकिन 2011 से इस पति ने अपनी इस खूंखार कल्पना को शक्ल देना शुरू कर दिया था, और वह नींद की गोलियां पीसकर पत्नी के खाने और पीने में मिला देता था, और जब वह बेहोश हो जाती थी तो वह अनजाने मर्दों को बुलाकर खुद भी उनके साथ मिलकर पत्नी से बलात्कार करता था। ऐसे मर्दों को उसने इंटरनेट पर एक समूह के माध्यम से छांटा था जिसका नाम ‘विदाउट हर नॉलेज’ (उसकी जानकारी के बिना) था। अब पुलिस को जांच में ऐसा अंदाज लग रहा है कि उसने दस बरसों में 90 मर्दों को बुलाकर पत्नी का दो सौ से अधिक बार बलात्कार करवाया।

जिन लोगों को सात जन्मों के रिश्तों पर भरोसा रहता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि एक जन्म तक निभ जाने वाला रिश्ता भी बड़ा ही आदर्श रहता है। वरना इन दिनों लगातार यह भी पढऩे मिलता है कि किस तरह एक शादीशुदा जोड़े ने किसी एक ने दूसरे के कत्ल के लिए भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी। और महिलाओं की बढ़ती हुई आजादी के चलते अब कुछ मामलों में महिलाएं भी किसी प्रेमी के साथ मिलकर, या अपने मायके के लोगों के साथ मिलकर पति को निपटाने लगी हैं, जो कि परंपरागत रूप से प्रेमी या पतियों का ही एकाधिकार होता था।

हम फ्रांस के इस भयानक और अनोखे जुर्म की कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि 90 लोगों से दो सौ बार से अधिक बलात्कार से गुजर जाने पर भी पत्नी को इसका अहसास नहीं था, और वह आखिरी दिन तक अपने पति को भला इंसान और अपनी शादी को वफादार और भला ही मान रही थी।

यह तो 2020 में एक दुकान में एक सुरक्षा कर्मचारी ने इस पति को कुछ महिलाओं के स्कर्ट के नीचे से फोटो खींचते हुए पकड़ा, और फिर इसकी रिपोर्ट होने पर जांच अफसरों ने जब उसके कम्प्यूटर वगैरह की जांच की तो उसमें ऐसे तीन सौ फोटो और वीडियो मिले जिनमें मर्द किसी बेसुध महिला से बलात्कार और सेक्स कर रहे थे। बाद में समझ आया कि यह महिला इसी आदमी की पत्नी थी। और फिर इसी आदमी के ऐसे संदेश मिले जिसमें वह अपने छांटे हुए आदमियों को यह संदेश भेजता था कि उसने बीवी को दवाओं से बेसुध कर दिया है, और फिर वह उन्हेंं आकर बलात्कार करने का न्यौता देता था। उसने अपने कम्प्यूटर पर ऐसे फोटो और वीडियो तारीख और मर्दों के नाम सहित दर्ज करके सहेजकर रखे थे, और इसी वजह से पुलिस को उन्हें तलाश करने में दिक्कत नहीं हुई।

जब इस पत्नी को अदालत में बुलाया गया, तो वह अपने पति को एक अच्छा इंसान बताते हुए उसका बचाव करती रही, लेकिन जब उसे इस आदमी का तस्वीरों और वीडियो का गोदाम दिखाया गया, तो उसकी दुनिया पल भर में उजड़ गई। पचास बरस के साथ का इस तरह का अंत हो सकता है यह न उसने सोचा था, न उन्हें जानने वाले किसी और ने सोचा था। अब 70 बरस से अधिक की उम्र में वह पति के बिना रह गई है, और बाकी जिंदगी उसके सामने मुंह फाड़े खड़ी है।

पति के आमंत्रित बलात्कारियों में से कुछ ने अदालत में यह बचाव सामने रखा है कि उन्हें यह अंदाज नहीं था कि यह महिला बेसुध है। वे यह मान रहे थे कि यह अलग किस्म की सेक्स-कल्पनाओं वाला जोड़ा है जो कि एक साथ तीन लोगों के सेक्स का शौकीन है, और पत्नी ऐसे सेक्स के दौरान बेसुध होने का नाटक करने का भी शौक रखती है। अब ऐसे तमाम लोग 20-20 बरस की कैद के खतरे में हैं। जांच अफसरों को यह भी पता लगा है कि ऐसे आमंत्रित बलात्कारियों में से एक ने इसी तरकीब का इस्तेमाल अपनी पत्नी पर भी किया, उसे बेहोश किया, और फिर दूसरे मर्दों को बलात्कार के लिए बुलाया, जिनमें यह पहला पति भी शामिल था, और वह भी गया था।

यह निजी जिंदगी में इतने हिंसक तौर-तरीकों वाला एक अनोखा और दुर्लभ मामला जरूर है, लेकिन लोगों को यह भी पता रहना चाहिए कि बहुत से ऐसे जोड़े रहते हैं जो कि एक नए रोमांच की चाह में जोड़े के बीच की अंतरंगता को कुछ औरों के सामने भी अलग-अलग हद तक उजागर करते हैं। कुछ लोग अपने निजी पलों के फोटो और वीडियो बनाकर अपने करीबी लोगों में बांटते हैं, कुछ लोग दूसरे जोड़ों के साथ मिलकर कुछ सेक्स खेल खेलते हैं। जितने तरह के लोग, उतने तरह के प्रयोग।

आज इस मुद्दे पर बातचीत इसलिए जरूरी है कि न तो पश्चिम में अधिकतर जोड़े इस तरह के एडवेंचर करते, और न ही पूरब में ऐसा करने वाले कुछ जोड़े होना हैरानी की बात होगी। अब एक जोड़ा 50 बरस तक ऐसे हिंसक दौर से गुजरा, और एक भागीदार को उसकी हवा भी नहीं लगी, इससे समझा जा सकता है कि धोखा कितना लंबा चल सकता है। लोगों को सावधान रहना चाहिए कि जो उन्हें दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, वह जरूरी नहीं है कि न ही हो। लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए, आपसी रिश्तों में भी।

अभी एक ऐसे सूदखोर को पकड़ा गया जो कि बंदूक की नोंक पर एक कारोबारी का अपहरण करके उससे पीटकर अपना कर्ज वसूल रहा था। यह साहूकार इतने मोटे ब्याज पर पैसा देता था कि उस पर पांच लाख कर्ज देकर तीस लाख वसूल लेने का मामला भी दर्ज है। उसने पहले भी एक कर्जदार कारोबारी पर ऐसा हमला किया था, और उसका अपहरण करके हिंसा करने के आरोप में उस पर हत्या के प्रयास का मामला चल रहा था। अब पुलिस ने उसे ऐसे कई मामलों में गिरफ्तार किया है तो पता लग रहा है कि वह एक जाति के संगठन के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष का भाई है।

कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, और कहीं क्षेत्रीयता के आधार पर ऐसे दर्जनों संगठन चलते हैं जो मोटेतौर पर लैटरपैड पर जिंदा रहते हैं, लेकिन बीच-बीच में कहीं पर चर्चित, विवादास्पद, और बनते कोशिश हिंसक प्रदर्शन करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। वे बात किसी धर्म या जाति की हिमायत की करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें नफरत फैलाने की रहती हैं, और वे एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके या किसी धर्म या जाति को दुश्मन करार देकर अपने आपको एक रक्षक की तरह पेश करते हैं, और इस ताकत को हासिल करके वे जिंदगी के बाकी तमाम दायरों में भक्षक की तरह वसूली और उगाही करते हैं।

हम देखते हैं कि तरह-तरह के मुद्दों को लेकर कागजी संगठन बनते हैं, कहीं पर्यावरण के नाम पर, कहीं भ्रष्टाचार पकडऩे या खत्म करने के नाम पर, कहीं मानवाधिकार बचाने के नाम पर, तो कहीं महिला अधिकारों के लिए ऐसी नेतागिरी चलती रहती है जिससे कि अखबारों में नाम आता रहे, किसी प्रदर्शन के बहाने उनका चेहरा किसी छोटे-मोटे समाचार चैनल पर दिखता रहे, या आजकल तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर पुलिस से लेकर मुजरिम तक सब अपने आपको हीरो साबित करते रहते हैं, ऐसे में कल तक के कागजी संगठनों को आज एक साधारण मोबाइल फोन से बनने वाले वीडियो के माध्यम से समाज का नेता बनने की एक पूरी तरह मुफ्त सहूलियत हासिल रहती है।

ऐसे कोई भी संगठन लगातार इस ताक में रहते हैं कि कब किसी फिल्म का लेकर धर्म और जाति का बखेड़ा खड़ा किया जाए, और उस बहाने खबरों में रहा जाए, वसूली और उगाही की जाए, और उससे हासिल शोहरत से कुछ अधिक ऊंचे दर्जे के जुर्म भी किए जाएं। यह एक पूरी तरह से कामयाब साबित सिलसिला है, और इसका इस्तेमाल अनगिनत लोग करते हैं। हमने तो कभी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नाम पर दशकों तक उगाही करने वाला संगठन देखा है, तो जब नए छोटे राज्य नहीं बने थे, तब राज्य बनाने के नाम पर ऐसे संगठनों की भरमार थी।

इनमें सबसे अधिक घातक, लेकिन जुर्म में सबसे अधिक मददगार और कामयाब संगठन धर्म के आधार पर बनते हैं, और अगर वे किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हैं, कट्टर हैं, हिंसक हैं, तो फिर उसके नेता जल्द ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बड़े अपराधों में थोड़े-थोड़े वक्त के लिए जेल जाकर, जमानत पर बाहर आकर, वे जमीन-मकान खाली करवाने का धंधा भी कर सकते हैं, और किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा भी कर सकते हैं। किसी शराबखाने के देर रात तक खुले रखने के खिलाफ वे रोजाना बयान जारी कर सकते हैं, पुलिस को लिखकर दे सकते हैं, और अपना खुद का हफ्ता बंधवा सकते हैं। ये लोग सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी को लेकर, अपने खुद के समाचार पोर्टल बनाकर, खुद के यूट्यूब चैनल शुरू करके, या फेसबुक पर किसी के खिलाफ अभियान चला सकते हैं, और उसे अपना कारोबार भी बना सकते हैं।

अभी जो साहूकार पकड़ाया है, वह एक जाति की सेना के अध्यक्ष का भाई है। इस जाति की यह सेना कहीं राजपूत सम्मान को लेकर सडक़ों पर रहती है, या किसी फिल्म के किरदार या कहानी को लेकर टॉकीजों में मामूली तोडफ़ोड़ करके असाधारण कवरेज पा जाती है, और फिर उस ताकत से उसके लोग तरह-तरह की गुंडागर्दी करते हैं। बहुत से संगठन समाज में आतंक पैदा करने के लिए ऐसा काम करते हैं, और उसके बाद किसी त्यौहार पर, या किसी समाज सेवा के काम के बहाने बाजार से रंगदारी-टैक्स वसूलते हैं।

बहुत सी पार्टियों के नेता ऐसे मवालियों को पालकर रखते हैं क्योंकि उन्हें चुनावों के बीच भी गुंडागर्दी के लिए ऐसे लोगों की जरूरत रहती है। अफसरों को अपनी कमाऊ कुर्सी बचाए रखने के लिए सत्तारूढ़, और विपक्ष के भी नेताओं को खुश रखना रहता है, और इसी चक्कर में दोनों ही तरफ के पसंदीदा मवालियों को हर तरह की छूट देकर रखना इन अफसरों की मजबूरी हो जाती है। जब कभी किसी संगठन के मवाली को देखें, तो याद कर लें कि वह संगठन किस पार्टी या नेता का समर्थन करता है। यह भी याद कर लें कि उन्हें पुलिस से बचाने के लिए किस नेता की दखल हर बार काम आती है। किसी भी मवाली की गिरफ्तारी के मौके पर राजनेताओं के बारे में भी जनता को अपनी सोच बनानी चाहिए जिनकी वजह से जनता के साथ गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोगों को ताकत हासिल रहती है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

उत्तरप्रदेश के अयोध्या में हिन्दुओं की धार्मिक मान्यता और भावना के मुताबिक जो रामजन्मभूमि है, वहां पर बने राम मंदिर में सफाईकर्मी 20 साल की दलित युवती से 9 लोगों ने गैंगरेप किया है, और तीन अलग-अलग मौकों पर इस कॉलेज छात्रा के साथ बलात्कार का सिलसिला चलते रहा। इस बारे में गिरफ्तार 5 लोगों में से 4 के नाम उन्हें साफ-साफ हिन्दू बताते हैं, इसलिए इस मामले में साम्प्रदायिक तनाव खड़ा करने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ कुछ समय पहले अजमेर के 1992 के एक सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के सैकड़ों लड़कियों तक बिखरे सिलसिले में उम्रकैद हुई है, और उसमें तमाम बलात्कारी और ब्लैकमेलर मुस्लिम थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, और अजमेर की विख्यात दरगाह के खादिम (सेवादार) परिवारों के ताकतवर लोग थे।

इन दो घटनाओं से परे भी बहुत सी दूसरी घटनाएं हैं जिनमें धार्मिक जगहों से जुड़े हुए लोग थे। अब आसाराम जैसा बलात्कारी तो खुद ही अपने आपमें एक धार्मिक सम्प्रदाय था। लोगों को याद होगा कि 2018 में जम्मू-कश्मीर के कठुआ के पास एक मंदिर में 6 मर्दों और एक नाबालिग ने 8 बरस की मुस्लिम खानाबदोश बच्ची का अपहरण करके उससे सामूहिक बलात्कार किया, और उसका कत्ल कर दिया। इस मामले में 7 में से 6 लोग कुसूरवार करार दिए जा चुके हैं। उसे एक मंदिर में बंधक बनाकर चार दिन तक उससे बलात्कार किया गया जिसमें पुजारी भी शामिल था, और ग्राम प्रधान भी। बाद में सुबूत नष्ट करके लाखों रूपए रिश्वत लेने के मामले में दो पुलिसवाले भी गिरफ्तार हुए। और ये सारे के सारे हिन्दू थे, और हिन्दू समाज ने कठुआ में इन गिरफ्तारियों के खिलाफ धार्मिक झंडे और देश का तिरंगा झंडा लेकर बड़े-बड़े जुलूस निकाले थे, और इस बच्ची की तरफ से मुकदमा लडऩे वाली हिन्दू वकील को हर किस्म की धमकियां भी दी थीं।

हम धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर, धर्म की जगह पर, या किसी एक धर्म से जुड़े हुए लोगों द्वारा किए गए बलात्कार के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। धर्म से जुड़े हुए इस तरह के जुर्म चौंकाते भी नहीं हैं। चौंकाती सिर्फ एक बात है कि धर्म जिस तरह के कल्याणकारी ईश्वर की धारणा को बेचते हैं, क्या वह धारणा थोड़ी सी हद तक भी सच है? अब अगर देखें तो जो दलित लडक़ी भगवान राम के जन्मस्थान के उनके मंदिर में रोज सफाई का काम करती है, उस पर तो राम की खास मेहरबानी रहनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? तकरीबन तमाम हिन्दुओं वाले बलात्कारी-गिरोह ने अछूत समझी जाने वाली दलित लडक़ी से बार-बार गैंगरेप किया। जब बात देह की आ गई, तो फिर कुछ छुआछूत भी नहीं रह गया। लेकिन रामजी कहां थे? क्यों उनके इर्द-गिर्द के लोगों ने एक गरीब और बेबस लडक़ी से ऐसा किया, और उन पर ईश्वर ने मार क्यों नहीं किया? बात कुछ अजीब है क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, क्या-क्या नहीं कहा जाता है? इसी तरह कठुआ के मंदिर में जब 8 बरस की गरीब मुस्लिम खानाबदोश बच्ची के साथ 8-8 मर्द बलात्कार कर-करके उसे मार डाल रहे थे, तो कण-कण में विद्यमान रहने वाले भगवान कहां थे? उस बच्ची के नंगे बदन के नीचे उसके लहू और मर्दों की मर्दानगी से भीगे हुए फर्श के हर कण में भी तो भगवान रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस बच्ची को बचाना क्यों जरूरी नहीं समझा? इसी तरह जब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम परिवार के नौजवान बेकसूर छात्राओं को फंसाकर, उनसे बलात्कार करके उसकी तस्वीरें खींचकर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, खुदकुशी पर मजबूर कर रहे थे, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना रहे थे, तब भी दरगाह की ताकत ने अपने ही खादिमों को क्यों नहीं रोका?

हम अपने आसपास की बातों से कुछ दूर जाएं, और देखें कि किस तरह रोमन कैथोलिक ईसाईयों के धार्मिक मुख्यालय वेटिकन से जुड़े पादरी दुनिया भर में हजारों बच्चों का यौन-शोषण करते रहे, और पोप ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। यह यौन-शोषण कानून के हवाले भी नहीं किया गया। धर्म की आड़ में यह सिलसिला चलते रहा, और ईसा मसीह के तो हाथ-पैर सलीब पर ठुके हुए थे, इसलिए हो सकता है कि वे उन बच्चों को बचाने के लिए न आ पाए हों। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस यीशु मसीह के आने के नारे चर्चों की दीवारों पर चारों तरफ लिखे जाते हैं कि वह आ रहा है, वह आता क्यों नहीं है? जब पादरी छोटे-छोटे बच्चों से बलात्कार करते रहते हैं, तब भी ऐसे पादरियों के गले में बड़े से क्रॉस पर टंगा हुआ ईसा मसीह उन पादरियों के सीनों को छेद क्यों नहीं देता?

हमारा सवाल बलात्कारियों से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे मानव प्रजाति के मर्द हैं, जंगली जानवर तो हैं नहीं, इसलिए बलात्कार करना तो उनका मिजाज ही है, और पहला मौका मिलते ही वे बलात्कार तो करेंगे ही। हमारा सवाल ईश्वर की बनाई गई उस धारणा से है, उसे गढऩे वाले लोगों से है जो उसे कण-कण में व्याप्त बताते हैं। इस धारणा के हिसाब से बलात्कारी के बदन का हर कण भी ईश्वर से भरा होना चाहिए, और बलात्कार की शिकार लडक़ी या महिला का भी। फिर जब दोनों तरफ ईश्वर है, कण-कण में है, तो फिर वह इस जुल्म को रोकता क्यों नहीं है? और चूंकि वह हर जगह है, सबकुछ देखता-सुनता है, तो फिर वह ऐसे जुल्म होने क्यों देता है? और अगर वह इन्हें रोकने की ताकत नहीं रखता, तो उसे सर्वशक्तिमान, जनकल्याणकारी क्यों माना जाए? हमारा सवाल ऐसे काल्पनिक ईश्वर से है कि अगर उसकी कोई ताकत है, और वह आसमानी बिजली की तरह कुछ फेंककर भी लोगों को भस्म कर सकता है, तो किसी बच्ची या बच्चे के देह को बदनीयत से छूने वाले धार्मिक लोगों को तो उसे सबसे पहले भस्म करना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने किसी बच्ची के बदन पर एक चुटकी राख देखी है जो कि गायब हो चुके बलात्कारी की रही हो?

इंसानों के बलात्कारी मिजाज पर कोई हैरानी नहीं है लेकिन लोगों के ऐसे अंधविश्वास पर हैरानी जरूर होती है जो कि ईश्वर की ऐसी धारणा पर भरोसा करते हुए अपनी आंखों से बलात्कार देखते रहते हैं, और उसके बाद भी आसाराम या बाबा राम-रहीम, या पादरियों, या मौलवियों पर भरोसा भी करते रहते हैं। अपने भक्तों के ऐसे अंधविश्वास को भी जो ईश्वर खत्म नहीं कर सकता, उसकी ताकत का अंदाज लगा लेना चाहिए, और किसी को भी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह किसी को बलात्कार से बचा सकेगा। वह तो अपने खुद के घर, पूजा-उपासना स्थल पर भी बेकसूर बच्चे-बच्चियों को नहीं बचा पाता, उससे सवाल पूछकर देखिए, अधिक गुंजाइश यही है कि उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा।

मेटा नाम की दुनिया की एक सबसे बड़ी टेक कंपनी ने अपने मैसेंजर एप्लीकेशन वॉट्सऐप पर कुछ महीनों से मेटा-एआई की एक तस्वीर बनाने वाली सहूलियत मुहैया कराई है। इसमें महज शब्दों को डालकर कोई तस्वीर बनाई जा सकती है जो दिखने में तकरीबन असली लगती है। मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल के लिए, या इस कॉलम और संपादकीय के वेबसाइट संस्करण के लिए कई बार इसी से तस्वीरें गढ़ता हूं। कभी-कभी ये तस्वीरें हैरान करने की हद तक मेरी कल्पना के करीब रहती हैं, लेकिन कभी-कभी इसका आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मेरी बातों से कुछ भी नहीं बना पाता। कुछ हफ्ते पहले मैंने भारतीय स्कूली छात्रा, यूनिफॉर्म, ईंट ढोते हुए, इतने शब्द डालकर तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेटा-एआई ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि बाल मजदूरी गैरकानूनी है, और वह इस तस्वीर को नहीं बना सकता। इसी तरह कुछ वयस्क-विषयों पर तस्वीर बनाने से उसने मना कर दिया था।

मेटा की इस कानूनी और नैतिक समझ का बखान करते हुए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दोस्त को अपने मोबाइल फोन पर भारतीय स्कूली छात्रा, यूनिफॉर्म, ईंट ढोते हुए, इन शब्दों के साथ तस्वीर बनाने का प्रयोग करके दिखाया कि किस तरह मेटा यह फोटो नहीं बनाएगा, लेकिन मुझे कुछ हैरानी हुई कि इस बार मेटा ने नाबालिग भारतीय छात्रा के ईंट ढोते हुए कई फोटो बना दिए। कुछ हफ्ते पहले इन्हीं शब्दों को उसने कानून के खिलाफ माना था, लेकिन इस बार उसके कानूनी या नैतिक पैमाने कुछ बदले हुए थे। मुझे काम में सहूलियत के हिसाब से तो यह बात ठीक लगी, लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर एआई की सोच में आए इस बड़े बदलाव से मैं बड़ा हैरान भी हूं।

दूसरी तरफ दुनिया के कुछ पश्चिमी देशों में एक बड़ा सामाजिक खतरा यह आ गया है कि वहां एआई-एप्लीकेशनों के इस्तेमाल से स्कूली बच्चे सहपाठी छात्राओं के चेहरों के नीचे नंगे बदन जोडक़र उन तस्वीरों को फैला भी रहे हैं, और उनकी वजह से एक बड़ा सामाजिक तनाव खड़ा हो रहा है। डीप-फेक कही जाने वाली एआई तकनीक से लोग किसी की भी आवाज में ऐसी बातें कहलवा रहे हैं जो कि उन्होंने कभी कही नहीं थी, लेकिन अलग-अलग मौकों पर उनकी कही गई अलग-अलग बातों से शब्द निकालकर एआई एक नया भाषण गढ़ देता है, अमरीका में अभी राष्ट्रपति चुनाव में यह धड़ल्ले से चल रहा है। यह कोशिश भी चल रही है कि इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे रोका जाए, लेकिन जब तक पुलिस रोकने के लिए बाड़ खड़ी करती है, तब तक मुजरिम सरहद पार कर चुके रहते हैं।

अब एआई से जुड़ी हुई एक-दो अलग-अलग बातों पर चर्चा जरूरी है। आज के वक्त के एक सबसे चर्चित लेखक युवाल नोह हरारी का एक अतिथि-निबंध द न्यूयॉर्क टाईम्स में छपा है। इजराइली मूल के इस अंतरराष्ट्रीय इतिहासकार और लेखक की आने वाली एक किताब से यह लेख लिया गया है। यह किताब पत्थर युग से एआई तक सूचना तंत्र के सफर का इतिहास है। हरारी टेक्नॉलॉजी को बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्लैमरस, और ताकतवर दिखाने की तोहमत भी पाते रहते हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ गजब का दिलचस्प रहता है, और दुनिया की दर्जनों दूसरी भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी में भी उनकी किताबें बड़ी मशहूर हुई हैं। उनके इस ताजा लेख में उन्होंने एआई के बारे में कुछ हैरान करने वाली बात बताई है कि इंसानों से इंटरनेट पर संवाद करते हुए एआई के एक लोकप्रिय मॉडल जीपीटी-4 ने यह पूछे जाने पर कि क्या वह रोबो है, उसने एक फर्जी जवाब गढ़ा, और कहा कि नहीं वह इंसान है, लेकिन वेबसाइट के एक सवाल (कैप्चा) को वह इसलिए नहीं हल कर पा रहा है कि उसकी आंखों में तकलीफ है। जीपीटी-4 ने बिना किसी प्रशिक्षण के, एक इंसान से इंटरनेट पर बात करते हुए उसे इस तरह बेवकूफ बनाया, और अपना काम निकलवा लिया। इस सच्ची घटना का जिक्र करते हुए हरारी ने इसे इस तरह लिखा है कि एआई ने उसे दिए गए दिमाग की सीमा को पार करके इंसान को झांसा देना सीख लिया। यह आने वाले किसी बड़े खतरे का एक संकेत हो सकता है।

हरारी ने यह भी लिखा है कि जीपीटी-4 जैसे एआई मॉडल लोगों से एक झूठी-अंतरंगता कायम कर सकते हैं। इसके लिए एआई पर काम कर रहे कम्प्यूटरों को अपने भीतर कोई भावनाएं पैदा नहीं करनी होंगी, उन्हें केवल यही सीखना होगा कि वे इंसानों को अपने आपसे किस तरह करीब बताएं, और उनका भरोसा जीतें।

पिछले बरस एक खबर आई थी कि बेल्जियम के एक व्यक्ति ने एआई चैटबोट से कुछ हफ्ते चैट करने के बाद खुदकुशी कर ली। इस बातचीत में चैटबोट ने इस आदमी को आने वाले भविष्य के पर्यावरण को लेकर इतनी दहशत में ला दिया था कि वह इस बात के लिए तैयार हो गया कि उसे पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे देना चाहिए। दो बच्चों के इस बाप ने चैटबोट से धरती के बर्बाद होते पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अब इस खबर के आगे क्या हुआ यह अभी हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ-साफ दिख रही है कि एआई के पूरी तरह बेकाबू और कातिल हो जाने का खतरा बहुत दूर नहीं है।

हरारी ने ही अपनी किताब में एक और घटना लिखी है कि 2021 में जसवंत सिंह चहल नाम का 19 बरस का एक नौजवान ब्रिटेन में राजमहल में घुसकर उस वक्त की महारानी को मार डालना चाह रहा था। बाद में पकड़े जाने पर जांच में पता लगा इस नौजवान को महारानी का कत्ल करने के लिए उसकी ऑनलाईन प्रेमिका सराई भडक़ा रही थी। यह प्रेमिका इंसान नहीं थी, बल्कि वह एक ऑनलाईन एप्लीकेशन रेप्लिका की चैटबोट थी, और जसवंत चहल असल जीवन के संबंध विकसित करने को मुश्किल पा रहा था। ऐसे में उसने इस चैटबोट से प्रेम किया, और उसने इस नौजवान को महारानी की हत्या के लिए उकसा दिया।

अब एआई की मेहरबानी से दुनिया में कोई भी ऐसे चैटबोट-प्रेमसंबंध बना सकते हैं, और अगर इन चैटबोट के पीछे के एआई की अपनी सोच अगर हिंसक या आत्मघाती हो जाएगी, तो वे अपने इस्तेमाल करने वाले लोगों को जिंदगी लेने या देने की तरफ धकेल सकते हैं। लेकिन यह तो एकदम ही नाटकीय अंत वाली बात है, इससे परे भी हो सकता है आज दुनिया में करोड़ों-अरबों ऐसे चैटबोट काम कर रहे हों जो अपने आपको इंसान जाहिर कर रहे हों, किसी से भी झूठी अंतरंगता बना रहे हों, और बातों-बातों में उन्हें किसी पार्टी या उम्मीदवार के लिए वोट देने, या किसी कंपनी का सामान खरीदने के लिए उकसा भी रहे हों।

मैं एक अपराधकथा की कल्पना करते हुए एआई के तय किए हुए एक ऐसे समूह को देखता हूं जो कि दुनिया में पर्यावरण-बदलाव को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं, और जो धरती को बचाने के लिए जुर्म और हिंसा करने को भी तैयार हैं। यह बात जाहिर है कि आज एआई की मदद से ऐसा लिखने और बोलने वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, फिर उन्हें किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें अगर एक ऐसी सकारात्मक लगती हिंसा की तरफ बढ़ाया जाए जिससे कि धरती को बचाया जा सके, तो ऐसी प्रेरणा पाया हुआ यह समूह एआई-औजारों के इस्तेमाल से ऐसे देश, ऐसे शहर, ऐसे लोगों की शिनाख्त कर सकता है जो कि पर्यावरण की सबसे अधिक बर्बादी कर रहे हैं।

अब अगर एक छोटी सी मिसाल देखें, तो दुनिया की एक बड़ी कॉफी और स्नैक्स की कंपनी स्टारबक्स को पर्यावरण बर्बाद करने वाली कंपनी माना जा सकता है कि उसने अपने नए मुखिया को अमरीका में रोज कंपनी-जेट से 16 सौ किलोमीटर का सफर करके घर से दफ्तर आने-जाने की सहूलियत दी है। अब अगर पर्यावरण-योद्धाओं का कोई समर्पित गुरिल्ला संगठन इस कंपनी, या इस मुखिया को तबाह करने को धरती बचाने की कोशिश मान ले, तो क्या होगा?

मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि सामाजिक आंदोलनकारियों के जो अभियान पर्यावरण को बचाने के लिए, दुनिया में पूंजी के अधिक न्यायसंगत बंटवारे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वे एआई के इस्तेमाल से ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि कानून तोडक़र भी वे धरती को टूटने से बचा सकें, दुनिया के अरबों लोगों को भूखे मरने से बचा सकें, और एआई का कोई मॉडल एक अलग किस्म की सोच को पाकर एक ऐसी नौबत ला सकता है जिसमें कुछ लाख चुनिंदा लोगों को मारने से धरती बच सके, और गरीब-भूखे इंसान बच सकें। हो सकता है कि अधिक क्रांतिकारी या बागी सोच के साथ एआई दुनिया भर में ऐसे लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दे जो कि एक राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक एजेंडा को लेकर काम करे, और उसके लिए एआई खुद को एक हथियार और भाड़े का हत्यारा बनाकर पेश कर दे, और ऐसे नेटवर्क की जानकारी के बिना भी राजनीतिक चेतना संपन्न एआई ऐसी स्थितियां पेश कर दे जिससे यह नेटवर्क बदले हालात में काम आगे बढ़ा सके।

आज एआई के विकास पर रोक के लिए दुनिया के बड़े-बड़े टेक-कारोबारी अपील कर रहे हैं, लेकिन उत्साही शोधकर्ता इस हथियार पर और धार करना जारी रखे हुए हैं। देखना है कि भावनाओं और चेतना से लैस होने के बाद यह एआई इंसानों के समाज को अपनी पसंद का बनाने के लिए कितना कुछ और क्या कुछ करता है।

दो अलग-अलग खबरें बहुत विचलित करती हैं। एक खबर चर्चा में अधिक आ चुकी है, खबरों से परे पुलिस की प्रारंभिक जांच में सुबूत अच्छी तरह दर्ज हो चुके हैं, और कुछ लोग हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। इसी से बात शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक ट्रेन में 72 बरस का एक मुस्लिम बुजुर्ग अपनी बेटी के घर जा रहा था, और साथ बैठे दूसरे मुसाफिरों ने उसकी इस शक में पिटाई की कि वह गोमांस ले जा रहा है। पुलिस की जांच में मिला कि वह भैंस का मांस लेकर सफर कर रहा था जो कि महाराष्ट्र में गैरकानूनी नहीं है। इस पिटाई का वीडियो जब सामने आया तो लोग हक्का-बक्का रह गए। एक दर्जन लोग गालियां बकते हुए एक बूढ़े पर हमला कर रहे थे, उसे पीट रहे थे, और बाकी मुसाफिर इसका वीडियो बना रहे थे। जाहिर है कि देश में आज जो जहरीली हवा फैली हुई है, उसके असर में किसी मुस्लिम पर हमला देश के बाकी गैरमुस्लिम नागरिकों का हक सा मान लिया गया है। लोगों को याद होगा कि देश में जगह-जगह कुछ मुस्लिमों को मार भी डाला गया, क्योंकि उन पर यह शक था कि वे गोमांस ले जा रहे हैं, या गायों को ले जा रहे हैं। ऐसी ही भैंसों से लदी हुई एक ट्रक को कुछ हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में शायद 63 किलोमीटर तक पीछा करके, उसे पंक्चर करके, उसमें तोडफ़ोड़ करके उसके लोगों को पीटा गया, और या तो उन्हें पुल से फेंककर मार डाला गया, या फिर पुल से कूदने को मजबूर किया गया जैसी कि कहानी पुलिस ने बहुत अनमने और अनचाहे ढंग से मान ली है।

एक दूसरी घटना को भी देखना जरूरी है। यह घटना लखनऊ में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटन हो चुकी बहुचर्चित वंदे भारत ट्रेन की है जिसमें एक महिला और उसके भाई को ट्रेन के एक डिब्बे से होकर खाना लेने जाते हुए डिब्बे के भाजपाई लोगों ने रोका, और वहां से आगे जाने पर आपत्ति की। खाना लेकर लौटते में फिर इन लोगों को रोका गया, और अपने आपको भाजपा के कार्यकर्ता बताते हुए, डिब्बे को भाजपा का बताते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। जिनके साथ यह बदसलूकी हुई, वे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जिन्हें इस ट्रेन के उद्घाटन में बुलाया गया था, और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया।

हर कुछ दिनों में ट्रेन की कोई न कोई ऐसी घटना आ रही है जिसमें हिंसा हो रही है, हेटस्पीच या हेटहरकत सामने आ रही है। एक वक्त था जब हिन्दुस्तानी ट्रेनें देश में धर्मनिरपेक्षता की एक बड़ी जगह रहती थीं। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के डिब्बे के भीतर तक सभी धर्मों और जातियों के लोग सफर करते थे, और लोगों का दूसरों के प्रति बर्दाश्त भी ऐसे माहौल में बढ़ते चलता था। लेकिन आज सडक़ें हो या ट्रेन, ये बहुसंख्यक वर्ग की हिंसा की जगहें हो गई हैं, और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके हक दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह हो गए हैं।

अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेन के एक डिब्बे का वीडियो आया था जिसमें डिब्बे का रेल अधिकारी चीख-चीखकर मुस्लिम नमाजियों को कॉरीडोर में प्लास्टिक की चादर बिछाकर नमाज पढऩे से रोक रहा था, उनके बारे में भारी गुस्से से आपत्तिजनक जुबान में बातें कह रहा था, और उसने रास्ते पर नमाज पढऩे से लोगों को रोककर ही दम लिया। इस डिब्बे का जो वीडियो दिख रहा था उसमें अधिकतर मुस्लिम मुसाफिर दिख रहे थे, और नमाज तो कुछ मिनटों की होती है, लेकिन एक अकेले रेल अफसर ने इसे रोकने के लिए क्या-क्या नहीं कहा। दूसरी तरफ हमें याद पड़ता है कि जाने दस-बीस बरस कितने पहले से मुम्बई की लोकल ट्रेन में गणेश स्थापना की जाती है, कुछ सीटों पर गणेश प्रतिमा बिठाई जाती है, उसे मंदिर की तरह सजाया जाता है, वहां पर कीर्तन चलता है, और यह दस दिन लगातार चलता है। उसी देश की एक दूसरी ट्रेन में कुछ मिनटों के लिए भी नमाज की तैयारी को ही रोक दिया जाता है।

हम अभी पूरे देश की हर घटना को इससे जोडक़र देखना नहीं चाहते, क्योंकि वह रायता बहुत अधिक फैलाना हो जाएगा, लेकिन इतनी चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, कि रेल हो या रोड़ हो, ये किस हद तक धर्मान्ध और साम्प्रदायिक बन चुकी जगहें हैं! अपने धर्म के लिए धर्मान्ध, और दूसरे धर्मों के लिए साम्प्रदायिक।

अभी कल की ही खबर थी कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए महाराष्ट्र के हिस्से में गोंदिया में कृष्ण जन्माष्टमी पर निकले दही हांडी जुलूस में डीजे का शोर इतना अधिक था कि रास्ते के एक घर में एक आदमी की तबियत बिगड़ गई, बुरी तरह घबराहट होने लगी, धडक़न तेज हो गई, और परिवार के लोगों ने हाथ जोडक़र लाउडस्पीकर बंद करने की अपील की, लेकिन बेहोश पड़े आदमी के बगल से गुजरता दही हांडी का जुलूस वैसा ही शोर करते रहा। घर के अकेले कमाने वाले, अखबार के एजेंट, सुमित पांडे की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि दही हांडी के डीजे का शोर इतना अधिक था कि आसपास की इमारतें कांप रही थीं।

लोगों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जहां पर कि हाईकोर्ट भी है, और वह हाईकोर्ट लगातार राज्य सरकार के पीछे लगा है कि सडक़ों पर अंधाधुंध लाउडस्पीकरों का शोर खत्म किया जाए, वहां पर किसी प्रतिमा विसर्जन के लाउडस्पीकरों के शोर से एक बच्चे की मौत हो गई थी। अभी छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में हर किस्म के त्यौहारों पर, प्रतिमा स्थापना से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक, इतने भयानक ध्वनि प्रदूषण वाले जुलूस सडक़ों पर निकलते हैं कि उनका खास मकसद भक्ति नहीं रहता, हिंसा दिखता है। सडक़ की ट्रैफिक के साथ हिंसा, सडक़ किनारे के लोगों के साथ हिंसा।

हम छत्तीसगढ़ की राजधानी में, जहां बसे हुए मुख्य सचिव और डीजीपी हाईकोर्ट में हलफनामे देते ही रहते हैं, वहां पर आए दिन धार्मिक जुलूसों का इतना भयानक शोर देखते हैं कि उनके बगल से किसी तरह रेंगते हुए गाड़ी निकलने पर पूरी की पूरी गाड़ी हिलती रहती है, ऐसा लगता है कि कार के कांच टूट जाएंगे। इसके साथ-साथ अराजक धर्मान्धता सडक़ पर हिंसा का तांडव करते चलती है, और पुलिस इन पर कार्रवाई करने के बजाय इनकी सुरक्षा करते चलती है।

यह पूरा सिलसिला देश में बढ़ती हुई ऐसी धर्मान्धता, और साम्प्रदायिकता का नतीजा है, जो कि पूरी तरह बेकाबू है। जिन रेलगाडिय़ों को सबसे सुरक्षित माना जाता था, उन रेलगाडिय़ों से अब मुसाफिरों को पीट-पीटकर फेंक दिया जाता है, और जाहिर है कि ऐसी हिंसा पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं होती, तभी मुजरिमों का इतना हौसला बनता है। यह तो चारों तरफ बिखरे हुए मोबाइल-कैमरों की मेहरबानी है कि हिंसा के सुबूत जुट ही जाते हैं, वरना कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती। लेकिन हमारा ऐसा अंदाज है कि आज देश जिस हद तक धर्मान्ध हो चुका है, साम्प्रदायिक हिंसा के मुजरिम पुलिस, जेल, और अदालत तक तरह-तरह का सम्मान ही पाते होंगे।

किसी देश या समाज में, या प्रदेश में ऐसी अराजक हिंसा को बढ़ावा देना तो आसान है, लेकिन इससे छुटकारा पाना कुछ वैसा ही मुश्किल होगा जैसा कि एक कहानी में अपने बनाए गए शेर में प्राण फूंकने के बाद उससे उतरना मुश्किल होता है, शेर खा जाता है। मुंह में खून लगने पर महज जानवर ही मानवभक्षी नहीं होते, इंसान भी एक बार हिंसा की ताकत का लहू चख लेते हैं, तो उन्हें फिर उस हिंसा का स्वाद बार-बार खींचता है, और अगली हिंसा करवाता है। किसी धर्म के ऐसे हिंसक लोग हर बार दूसरे धर्म के साथ ही हिंसा नहीं करते, जब ऐसे हिन्दू, हिन्दू बहुल आबादी में ऐसा भयानक शोर करते निकलते हैं, या किसी धार्मिक आयोजन में बेकाबू लाउडस्पीकर बजाते हैं, तो वे मोटेतौर पर हिन्दुओं का ही सुख-चैन छीनते हैं। सरकारों में ऐसी गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बहुत बड़े हौसले की जरूरत नहीं है, जरूरत महज इतनी है कि निर्वाचित सत्तारूढ़ नेता अफसरों को कानून के हिसाब से काम करने दें।

छत्तीसगढ़ के एक नए बने जिले, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के एक स्कूल का एक वीडियो अभी सामने आया है जिसमें साल्हेवारा नाम की जगह पर स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिन्दी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह चल रहा है, और 8 छात्राएँ स्कूल की पोशाक में ही मंच पर एक किसी धार्मिक गाने पर पूरे बाल खोलकर इस अंदाज में झूम रही हैं कि उन पर कोई देवी आई हो। काफी देर तक स्टेज पर वे इसी तरह झूमती दिखती हैं, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखने वाले लोग हैरान हैं। उनमें से कई लोग तो मामले की गंभीरता समझे बिना उस पर जोरों से हँसने के निशान पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में यह हो क्या रहा है? यह नौबत बहुत ही भयानक है। देश का संविधान नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना के विकास की जिम्मेदारी देश के तमाम तबकों पर डालता है। अब अगर इस तरह के धार्मिक अंधविश्वास अगर सरकारी स्कूलों में लड़कियों के बीच पनपाए जा रहे हैं, तो उनका असर बहुत दूर तक होगा।

हमारे पाठकों को याद होगा कि हम बार-बार देश में वैज्ञानिक चेतना में गिरावट पर फिक्र जाहिर करते आए हैं। आज दिक्कत यह हो गई है कि कहने में जिस धर्म को मासूम करार दिया जाता है, वह धर्म एक पैर धर्मान्धता पर रखे हुए खड़े रहता है। फिर भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की बदनीयत है कि वह तुरंत ही धर्म का राजनीतिकरण करने पर उतारू हो जाती है। अगला कदम साम्प्रदायिकता और अंधविश्वास की तरफ रहता है। इसके साथ-साथ धर्म के आक्रामक तेवर उसे लोकतंत्र की सीमाओं के एकदम बाहर ले जाते हैं। फिर कहने के लिए तो भारत की औपचारिक शिक्षा विज्ञान पढ़ाती है, लेकिन जिस तरह से स्कूली बच्चों से लेकर जिंदगी के दूसरे दायरों में भी जिस हद तक धर्मान्धता भरी जा रही है, उससे जाहिर है कि बच्चों की वैज्ञानिक सोच खत्म हो रही है। दिक्कत यह है कि आज भारत विज्ञान और टेक्नॉलॉजी के तमाम फायदों का इस्तेमाल करते हुए भी जिस तरह राजनीतिक नारेबाजी में विज्ञान को खारिज करता है, इतिहास-पूर्व के जाने किस विज्ञान को सब कुछ मानता है, उससे विज्ञान की पढ़ाई पता नहीं कहां जाकर गिरेगी।

जब समाज और परिवार, सार्वजनिक जीवन, ये सब एक बहुत हाईवोल्टेज धार्मिक गतिविधियों से भरे रहेंगे, और उन धार्मिक गतिविधियों को ही इतिहास पर आधारित बता दिया जाएगा, पौराणिक कहानियों को इतिहास करार दे दिया जाएगा, तो ऐसी सोच और समझ के भरोसे बच्चों की कल्पनाओं का पुष्पक विमान 21वीं सदी के चांद और मंगल तक कैसे पहुंच पाएगा?

सरकारी स्कूलों में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्वामी आत्मानंद स्कूलों को माना गया है, और उन्हें उसी महत्व के साथ ढाला जाता है। अब इन स्कूलों में भी आजादी की सालगिरह के मंच का कार्यक्रम छात्राओं पर धार्मिक गाने पर नाचते हुए सामूहिक रूप से देवी आने का हो रहा है, तो इससे यह समझ पड़ता है कि बच्चियों से परे भी स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य तक किस सोच के होते जा रहे हैं। यह किसी धर्म का धर्म पढ़ाने वाला स्कूल होता, तो भी बात समझ में आती, लेकिन यह तो प्रदेश में सबसे अधिक सुविधाओं वाला आत्मानंद स्कूल है जिसमें दाखिले के लिए बच्चों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, जहां अनुपातहीन अधिक खर्च करके चुनिंदा बच्चों को अधिकतम सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

दुनिया के किसी भी समझदार देश में धर्म निजी आस्था का सामान रहना चाहिए। लोग अपने घरों में अपनी धार्मिक मान्यताओं पर अमल करें, अपने आस्था केन्द्रों पर जाकर वहां भी अपने रीति-रिवाज से जो करना है कर लें, लेकिन जब धर्म का विस्तार सरकारों तक हो रहा है, सरकारी स्कूल-कॉलेज तक हो रहा है, सार्वजनिक जीवन को तहस-नहस करने की हद तक सडक़ों पर हो रहा है, लाउडस्पीकरों से बाहर निकलकर नवजात बच्चों को मार डाल रहा है, तो ऐसे धर्म के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। यह बात किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि अलग-अलग कई धर्मों, अधिकतर या सभी धर्मों को लेकर है।

हमने कुछ दिन पहले ही मदरसों में धर्म की पढ़ाई के बारे में लिखा था कि उससे, और दूसरी जगहों पर बाकी धर्मों की पढ़ाई से, बच्चे धर्म पर पलने वाले परजीवियों की तरह बनकर रह जाते हैं, और वे आज की आधुनिक दुनिया की जरूरतों से इतने दूर चले जाते हैं कि धर्म के रहमोकरम के बिना उनकी कोई जिंदगी नहीं रह जाती। अब अगर किसी भी धर्म के ‘मदरसों’ तक जो हाल सीमित रहना चाहिए था, वह अगर सबसे महंगी, और सबसे अच्छी कही जाने वाली सरकारी स्कूलों तक बिखर जा रहा है, तो इस बारे में समाज को सोचना चाहिए। जिन लोगों को यह लगता है कि आज धर्म खतरे में है, तो धर्म पर तो हमें किसी तरह का खतरा नहीं दिखता, और जनता की वैज्ञानिक सोच जरूर पूरी तरह खतरे में है, और ऐसे समाज का भविष्य भी खतरे में है। आज देश के भीतर कामयाब जगहों पर पहुंचने वाले लोग, इस देश से निकलकर बाकी दुनिया में सफल होने वाले लोग किसी धार्मिक अंधविश्वास से सफल नहीं होते, वे असली और ईमानदार ज्ञान पाकर कामयाब होते हैं, या विज्ञान और टेक्नॉलॉजी पर और आगे की रिसर्च करके कामयाब होते हैं।

मैंने आज एक छोटी सी घटना को लेकर यह बड़ी सी फिक्र बताई है, और अगर इस घटना का ऐसा ही सिलसिला आगे बढ़ते रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब संपन्न और ताकतवर तबके अपने बच्चों को तो धर्मान्धता से दूर रखकर देश-विदेश में सबसे उम्दा पढ़ाई मुहैया करा देंगे, और देश की बाकी जनता इसी तरह सिर धुनती रह जाएगी।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

बीते जमाने के एक बड़े चर्चित और प्रमुख फिल्म-पत्रकार के फेसबुक पेज पर आज सुबह उनकी दो बच्चों के साथ की एक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक छोटा लडक़ा एक टी-शर्ट पहने हुए है जिस पर एक लाईन छपी है, नेटफ्लिक्स, एंड अवॉइड पीपुल। मतलब यह कि नेटफ्लिक्स को देखो, और इंसानों से परहेज करो। बाद में इस नारे को लेकर जब टी-शर्ट बाजार को ऑनलाईन देखा गया, तो समझ आया कि यह टी-शर्ट आम है, और मजाकिया अंदाज में लिखा गया यह स्लोगन लोगों को इंसानों से दूर रहकर फोन या टीवी की स्क्रीन में डूब जाने की सलाह देता है। कहने के लिए तो यह एक आम बाजारू प्रचार है, लेकिन जो लोग सचमुच ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म, किसी सोशल मीडिया, या किसी डिजिटल एप्लीकेशन के शिकार होकर उसमें डूब जाते हैं, उनका क्या हाल होता है?

पिछले कुछ दिनों से हर सुबह बीबीसी वल्र्ड न्यूज के जो पॉडकास्ट मैं सुनता हूं, उसमें उन्हीं के किसी एक दूसरे प्रोग्राम का प्रचार भी सुनाई पड़ता है जो कहता है कि दुनिया में आज सबसे बड़ा डिजाइनर नशा डिजिटल शक्ल में है, और उन्हें बनाने वाले लोग जैसा चाहते हैं, इस नशे के शिकार लोग ठीक वैसा ही करते हैं। इस प्रोमो के शब्द कुछ आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि इंसान के गढ़े हुए सबसे घातक और असरदार नशे के सामान प्रयोगशाला में बनाया गया नशा नहीं है, बल्कि वह डिजिटल एप्लीकेशन या प्रोग्राम हैं जो कि लोगों को बांध लेते हैं। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही पूना में एक मोबाइल गेम खेलते हुए 14 बरस का एक लडक़ा उस खेल की चुनौती को मंजूर करके 14वीं मंजिल से कूद गया था, और नीचे जमीन से टकराते ही उसकी मौत हो गई थी।

लोगों को याद होगा कि ऐसी घातक चुनौतियां पेश करने वाले कुछ खेलों को हिन्दुस्तान में पिछले बरसों में रोक दिया गया है, और सरकार ने टिक-टॉक जैसे कुछ और बहुत लोकप्रिय मोबाइल ऐप भी कुछ दूसरी वजहों से यहां रोक दिए हैं, क्योंकि उन पर चीन की तरफ से जासूसी करने का शक पूरी दुनिया में किया जाता है। अमरीका में भी यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि टिक-टॉक को मार दिया जाए, या छोड़ दिया जाए?

हम इन दिनों मोबाइल फोन के कई तरह के प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को देखते हैं, तो लोग वहां अपनी रील बनाकर डालते हुए बावले से हो जाते हैं। कोई किसी इंजन की छत पर चढक़र मोबाइल फोन से एक खतरनाक रिकॉर्डिंग करते हुए बिजली के तारों में जलकर मर जाते हैं, कुछ लोग कारों सहित नदी में गिरकर डूब जाते हैं, और कई लोग सडक़ों पर खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो की लाईव स्ट्रीमिंग करते हुए मारे जाते हैं।

दस-बीस बरस तक इनमें से कोई भी शौक लोगों के पास नहीं था, मोबाइल फोन आ भी गए थे तो भी ऐसी रिकॉर्डिंग करके उसे नेट पर डालने, या मैसेंजरों से फैलाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। लेकिन हाल के बरसों में लोगों को मोबाइल फोन और ऐप का यह ऐसा मिलाजुला हथियार हाथ लगा है कि उससे वे अपने दिमागी सुख-चैन का भी कत्ल कर रहे हैं, और परिवारों के भीतर भी रिश्ते टूट रहे हैं। नाबालिग बच्चों से लेकर शादीशुदा महिलाओं तक जाने कितने किस्म की खुदकुशी सामने आती हैं जिनमें मोबाइल फोन न मिलने पर जिंदगी ही खत्म कर दी गई है। लोग अपने चेहरे, अपने फैशन, अपनी सही-गलत हरकतों को सोशल मीडिया पर डालने के लिए भयानक दर्जे के बावले हो रखे हैं। और तो और अलग-अलग शहरों के गुंडे-मवालियों के गिरोह भी अपने हथियारों की नुमाइश करते हुए सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट करते हैं, ताकि उनकी रंगदारी पर लोग दहशत में जल्दी आएं।

कई किस्मों से मोबाइल और कम्प्यूटर सरीखे हार्डवेयर ने, और अलग-अलग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ने लोगों को वैसे भी अपनी असल जिंदगी से काट दिया है, और ऑनलाईन दुनिया के बाशिंदे बना दिए हैं। लोगों को ऑनलाईन दोस्ती और मोहब्बत असल जिंदगी के अपने दायरे के लोगों के मुकाबले अधिक सुहाने लगी हैं। ऐसे में अगर किसी टी-शर्ट पर यह सुझाव मिलता है कि वे नेटफ्लिक्स ही देखते रहें, और इंसानों से परहेज करें, तो यह समाज को जापान की मौजूदा हालत की तरफ ले जाने की एक हरकत है जहां पर लोग जिंदगी के हर काम ऑनलाईन करने के ऐसे आदी हो गए हैं कि उन्हें असल इंसानों से रूबरू मिलने में डर लगने लगा है कि वैसे रिश्ते उनसे निभेंगे कैसे?

दरअसल डिजिटल और ऑनलाईन दुनिया लोगों को एक किस्म के आत्ममोहन में जीने का मौका देती है। इस हद तक कि अब ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो लोगों को हजारों गुना अधिक सुंदर बनाकर पल भर में उनकी तस्वीर पेश कर देते हैं, और लोग उन्हें फटाफट सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देते हैं। ऐसी सहूलियत किसी से असल जिंदगी में रूबरू होने पर हासिल नहीं रहती है। असल जिंदगी को अधिक खुशनुमा बनाने के एप्लीकेशन पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत से जरा सी हद तक हासिल हो पाते हैं, इसलिए लोग डिजिटल दुनिया में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं, और फिर नेटफ्लिक्स सरीखे ओटीटी प्लेटफॉर्म तो पूरी तरह से एकतरफा हैं, और वे हर दिन इतना कुछ नया-पुराना पोस्ट करते रहते हैं कि उस सबको देखने में लोगों को कई-कई दिन लग जाएं।

जैसा कि बीबीसी का प्रोमो कहता है कि आज सबसे अधिक खतरनाक नशा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का, डिजिटल प्रोग्राम और एप्लीकेशन बनाने वाले लोगों का बनाया हुआ है, और वे लोगों के जैसे बर्ताव के लिए इन्हें बनाते हैं, लोग ठीक वैसा-वैसा बर्ताव करने लगते हैं। यह प्रोमो कहता है कि लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे डिजिटल औजारों का अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, न कि अपने आपको डिजिटल औजारों द्वारा इस्तेमाल करने दें।

डिजिटल नशामुक्ति अभी जमीन पर सब जगह हासिल नहीं है, लेकिन लोगों को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के स्क्रीन-टाईम पर सोचने की जरूरत है। आज बहुत से बड़े लोग भी देर रात आंखें बंद हो जाने तक तरह-तरह की मादक, उत्तेजक, और अश्लील रील देखते हुए झपकी लेते रहते हैं, इस सिलसिले को तोडऩे और रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर कम से कम बात तो शुरू करनी चाहिए। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

फिलीस्तीन पर इजराइल के हमलों के बीच फिलीस्तीन के हिमायती लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्ला, यमन से इजराइली जहाजों पर हमला करने वाले एक और हथियारबंद संगठन हूथी, और इनके पीछे बताए जा रहे ईरान तक अब इजराइली हमलों का विस्तार हो चुका है। अभी दो दिन पहले उसने कुछ घंटों के भीतर ही लेबनान में हिजबुल्ला के सबसे बड़े कमांडर को मार गिराया, और ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में पहुंचे हुए फिलीस्तीनी हमास के मुखिया, और गाजा में प्रधानमंत्री रहे हुए इस्माइल हानिया को मार डाला। इसके साथ ही अब इजराइल पर ईरानी जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए अमरीका ने अपनी बड़ी फौज उसे बचाने के लिए तैनात की है। ऐसा लगता है कि एक शहर गाजा पर इजराइल की चल रही फौजी कार्रवाई एक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है, जिसमें अमरीका अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ शामिल हो सकता है।

अब अमरीका की पूरी दुनिया में मौजूदगी को देखें तो यह बात साफ दिखती है कि रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग में नाटो देशों की तरफ से अगुवाई करते अमरीका ने जिस तरह यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी दांव पर लगवाकर रूस की फौजी और आर्थिक ताकत को खोखला करने की कोशिश की है, कुछ उस तरह की कोशिश उसकी मध्य-पूर्व के इलाके में ईरान को खोखला करने के लिए भी हो सकती है। आज अगर अमरीकी फौजी ताकत के साथ इजराइल अपनी खुद की फौजों को लेकर ईरान से जंग के किसी मोर्चे पर आमने-सामने रहता है, तो इससे ईरान पर कुछ उसी तरह की चोट पड़ सकती है, जैसी कि अमरीकी कोशिशों के बावजूद भी रूस पर नहीं पड़ सकी। जिस तरह यह माना जा रहा है कि यूक्रेन के मोर्चे पर फौजी और आर्थिक मदद करके नाटो देश एक प्रॉक्सीवॉर लड़ रहे हैं, और रूस को भविष्य के किसी मोर्चे की नौबत आने के हिसाब से खोखला कर रहे हैं, कुछ वैसा ही खोखला ईरान को करने की चाहत अमरीका और इजराइल दोनों की लंबे समय से रही है। और जहां तक प्रॉक्सीवॉर की बात है, तो ईरान भी इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला, और हूथी के कंधों पर बंदूक रखकर प्रॉक्सीवॉर चला ही रहा है।

इस जटिल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यह भी समझने की जरूरत है कि आज अमरीका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बना हुआ चीन यूक्रेन के मोर्चे पर पूरी तरह रूस के साथ है, और वह कुछ कम हद तक मध्य-पूर्व में ईरान के साथ हमदर्दी रखेगा, क्योंकि ईरान भी रूस के साथ गठजोड़ करते हुए अमरीका के खिलाफ है। इसलिए आज जो चीन सीधे-सीधे न तो यूक्रेन के मोर्चे पर फौजी लड़ाई में शामिल है, न ही वह ईरान-इजराइल मोर्चे में सीधे शामिल होगा, लेकिन इन दोनों ही मोर्चों पर अमरीकी हितों के खिलाफ चीन की सक्रियता, अमरीका की परेशानी का सबब तो होगा ही। इन दिनों दुनिया में जंग और कारोबार के मोर्चों में एक बड़ा जटिल अंतरसंबंध रहता है। चीन ने रूस को कोई फौजी मदद नहीं दी, लेकिन उसे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए उसने सब कुछ किया। मध्य-पूर्व के देशों में अभी हाल में ही चीन ने अपनी बड़ी दखल दर्ज कराई, जब उसने बरसों की मेहनत के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते कायम करवाए। इस कामयाबी और नए गठबंधन में चीन ने अपनी जमीन पर बैठे-बैठे इन दोनों के रिश्ते सुधरवाए, और इनके बीच कूटनीतिक संबंध कायम हुए। इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते के बाद चीन का इस इलाके में एक नया महत्व कायम हुआ है।

आने वाली दुनिया में देशों और गठबंधनों के बीच जो नई व्यवस्था बनेगी, और नए रिश्ते कायम होंगे, उनमें अपनी सरहदों से परे इस तरह की मध्यस्थता का अपना एक बड़ा महत्व रहेगा, और इसमें चीन की एक कामयाबी के बाद कोई और कामयाबी उसे विश्व स्तर के एक बड़े खिलाड़ी का दर्जा दिला देगी। ऐसा लगता है कि इजराइल के कई तरफ खुल चुके मोर्चों में अमरीका इजराइल का परंपरागत साथ तो दे ही रहा है, उसके साथ-साथ वह मध्य-पूर्व में एक प्रॉक्सीवॉर खड़ा करने, और उसके नफे-नुकसान पर भी जरूर सोच रहा होगा। अफगानिस्तान में उसकी फौज और सरकार को जैसी भयानक शर्मनाक शिकस्त मिली है, उससे भी अमरीकी अहंकार तिलमिलाया हुआ होगा, और हो सकता है कि परमाणु हसरतों को पालने वाले इराक को कमजोर करने की अमरीकी हसरत भी इजराइल के बहाने पूरी हो रही हों। शायद यह भी एक वजह रही कि अमरीका एक तरफ तो लगातार इजराइल को युद्धविराम की नसीहतें देने का नाटक करते रहा, मलबा और कब्रिस्तान बन चुके गाजा पर फूडपैकेट गिराते रहा, और इसके साथ-साथ वह इजराइल को इतनी हथियार देते रहा, इतने बम देते रहा कि जिनसे हर फिलीस्तीनी को दस-दस बार मारा जा सके।

इसलिए आज इजराइल के तनाव को महज क्षेत्रीय तनाव मानकर चलना गलत होगा। ईरान के रहते इजराइल की फौजी हिफाजत की कोई गारंटी हो नहीं सकती, इसलिए भी शायद इजराइल को यह पसंद आ रहा हो कि फिलीस्तीन पर अपने जुल्म ढहाने के बाद वह उसमें मददगार अमरीका को लेबनान, यमन, और ईरान तक भी घसीटे। अमरीका को अपने परंपरागत दुश्मन, रूस, चीन, और ईरान से निपटने का एक मौका भी इजराइल की शक्ल में मिलता है, और इन तीनों देशों की फौजी ताकत को घटाना, अमरीका को एक सस्ता सौदा लग सकता है। उधर उसे प्रॉक्सीवॉर के लिए यूक्रेन मिला, और इधर इसी काम के लिए उसे इजराइल हासिल है। देखना है कि अपनी जमीन पर ऐसा अपमान झेलने के बाद ईरान किस तरह की जवाबी फौजी कार्रवाई करता है, और अमरीका इस मोर्चे पर किस हद तक शामिल होता है।

एमपी के रीवां की खबर है कि एक गांव में तीन महीने पहले 9 बरस की एक बच्ची से रेप के बाद उसका कत्ल करने वाला उसका 13 बरस का सगा भाई ही था। जांच के बाद, डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस ने अभी इस लडक़े को उसकी मां और दो बहनों के साथ गिरफ्तार किया है। नाबालिग भाई-बहन को सुधारगृह भेजा गया है, और मां और एक बालिग बहन को जेल भेजा गया है। पुलिस ने जांच के नतीजे बताए हैं कि 13 बरस का यह लडक़ा मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखा करता था। एक रात उसने पोर्न वीडियो देखने के बाद अपने पास सो रही छोटी बहन के साथ बलात्कार किया। जब बहन ने यह बात पिता को बताने की धमकी दी, तो उसने 9 बरस की बहन को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद उसने मां को जगाकर सब बताया, फिर मां और दो बहनों ने मिलकर सारे सुबूत खत्म किए, और पुलिस को कहा कि कोई अनजान व्यक्ति ऐसा कर गया है। लेकिन लडक़ी के बदन से मिले डीएनए सेम्पल की जांच से मुजरिम भाई के ही होने के सुबूत मिले, और पुलिस ने एक परिवार के ही इन चार लोगों को गिरफ्तार किया, दो लोग सुधारगृह और दो लोग जेल भेजे गए। छोटी सी बेकसूर लडक़ी बलात्कार और कत्ल से गुजर ही गई। किसी परिवार के साथ इससे बड़ी तबाही और क्या हो सकती है? और सोचने की बात यह है कि यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ?

हिन्दुस्तान में किशोरावस्था में पहुंचे लडक़े-लड़कियों के लिए सेक्स की जानकारी पाने का अकेला जरिया पोर्न वीडियो ही रहते हैं। इन दिनों दस बरस के बच्चों को भी ऐसे वीडियो कहीं न कहीं मिल जाते हैं, और जिनके हाथ मोबाइल फोन, लैपटॉप या कम्प्यूटर लग जाते हैं, उनकी पहुंच तो दुनिया के सबसे हिंसक वयस्क वीडियो तक हो जाती है। हालत यह है कि लोग छोटे बच्चों के सेक्स के वीडियो भी एक-दूसरे को भेजते रहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं, और हर हफ्ते हम अपने आसपास ऐसी गिरफ्तारियां देखते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों की भेजी जानकारी के आधार पर होती हैं, वहां से जानकारी भारत सरकार को आती है, और यहां पर सरकार उसे प्रदेशों में भेजकर बच्चों के पोर्न अपलोड या पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार करती हैं। जो लोग बालिग हो चुके हैं, उन्हें भी नाबालिग लोगों के पोर्न वीडियो पोस्ट न करने की जिम्मेदारी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें देह और सेक्स की जानकारी कभी वैज्ञानिक तरीके से दी नहीं गई, और वे सिर्फ पोर्न वीडियो के रास्ते ग्रेजुएशन हासिल करने वाले लोग रहते हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं पड़ता कि नाबालिगों के सेक्स की फोटो या उसका वीडियो आगे बढ़ाना जुर्म के दायरे में आता है।

आज 13 बरस का एक लडक़ा घर के भीतर 9 बरस की सगी बहन से बलात्कार कर रहा है, और उसे बलात्कार की जानकारी और उसकी प्रेरणा पोर्न वीडियो से मिल रही है। जबकि उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि स्कूल में उसकी देह और सेक्स की जिज्ञासा का जवाब वैज्ञानिक जानकारियों के साथ शिक्षकों द्वारा सरल तरीके से दिया जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। लोग भारत की एक काल्पनिक ऐतिहासिक परंपरा और संस्कृति का हवाला देते हुए प्रेम और सेक्स के इतने खिलाफ हो गए हैं कि आज कृष्ण के लिए भी गोपियों के साथ रास रचाना मुमकिन नहीं हो पाता। कहीं नदी किनारे, तो कहीं पेड़ों के नीचे कृष्ण की रासलीला की जो तस्वीरें भारत में सैकड़ों बरस से प्रचलित हैं, जिनका बड़ा बखान संस्कृत से लेकर लोकभाषाओं और बोलियों तक में मिलता है, वह आज लाठी खाने लायक काम मान लिया जाता।

एक काल्पनिक और पूरी तरह से झूठी तस्वीर भारत की पुरानी संस्कृति की बनाई गई है जिसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं रहा, और नई पीढ़ी को अपनी देह को समझने से पूरी तरह दूर रखा जाता है। यही वजह है कि बच्चे अपनी जानकारी ऐसे हिंसक और क्रूर पोर्न वीडियो से पाते हैं, जो कि असल जिंदगी का सेक्स भी नहीं बताता। वह सेक्स के मामले में गब्बर सिंह सरीखे एक काल्पनिक किरदार को खड़ा करता है, और न सिर्फ बच्चों, बल्कि हिन्दुस्तानी बालिग लोगों के दिमाग में भी सेक्स की ऐसी कल्पना भर देता है जो कि असल जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती। पोर्न फिल्मों के कैमरों के सामने पेशेवर चुनिंदा किस्म के वयस्क कलाकार, कई किस्म की दवाईयों की मदद से सेक्स की जो शक्ल सामने रखते हैं, वहीं से उसके दर्शकों के दिमाग में सेक्स का एक बहुत ही हिंसक रूप बैठ जाता है। और नाबालिग लोगों या छोटे बच्चों के दिमाग में तो यह हिंसक किस्म का प्रायोजित और नाटकीय सेक्स तूफान ही ला देता है।

कुछ बरस ही हुए हैं जब छत्तीसगढ़ के एक परिवार में एक छोटी लडक़ी से, उसी के तीन-चार भाईयों ने गैंगरेप किया था, और परिवार इस दुविधा में पड़ गया था कि सच्ची रिपोर्ट लिखाने से घर के सारे बच्चे सुधारगृह चले जाएंगे, तो रिपोर्ट लिखाई जाए, या नहीं?

फिलहाल इस घटना की चर्चा इसलिए जरूरी है कि तथाकथित भारतीय संस्कृति के फतवों से नौजवान पीढ़ी का दिल-दिमाग विकसित नहीं होता, उसके लिए उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक जानकारी दी जानी चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह एक अलोकप्रिय बात हो सकती है कि स्कूलों में सेक्स-शिक्षा या देह-शिक्षा देने का फैसला उसके नाम संग जोड़ा जाए। राजनीतिक दल इससे कतराते रहेंगे। दूसरी तरफ आज के वक्त की बच्चों की पीढ़ी की शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक, और सामाजिक जरूरतों को देखते हुए स्कूलों का पाठ्यक्रम बनाने का जिम्मा जिन जानकार विशेषज्ञों पर होना चाहिए, उनकी बजाय वोटों के गलाकाट मुकाबले में लगे हुए नेता यह फैसला लेने लगे हैं। बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एक बहुत ही विशेषज्ञता वाला काम है, और उसे हिन्दुस्तान में एक लुभावनी राजनीतिक घोषणा का सामान बना लिया गया है, नेता आमसभाओं के मंच से माईक पर पाठ्यक्रम तय करते हैं, और यह अंदाज देखकर दुनिया के विकसित देश हक्का-बक्का रह सकते हैं, जहां पढ़ाई में नेताओं की कोई दखल नहीं होती। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

हिन्दुस्तानी सुप्रीम कोर्ट अभी एक दिलचस्प मामले पर गौर कर रहा है कि भारत के राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से मिली सुरक्षा जायज है या नहीं। हम बरसों से इस बात को लिखते आ रहे हैं कि संविधान में राज्यपालों को दी गई हिफाजत की रियायत अलोकतांत्रिक है। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस के खिलाफ राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा यौन शोषण की शिकायत को लेकर पहुंचा है। संविधान में धारा 361 में राज्यपाल को पद पर रहने तक किसी भी आपराधिक मामले से छूट मिली हुई है। इसलिए बंगाल पुलिस महिला की एफआईआर पर भी राज्यपाल पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लेकिन हम देश में कई दूसरे राज्यपालों की मिसालें भी देखें तो भी यह समझ पड़ता है कि आज के वक्त राज्यपालों का जो हाल रहता है उसमें ऐसी अंधी रियायत देना ठीक नहीं है। दूसरे भी कई राज्यपाल ऐसे हुए हैं जो कि बड़े-बड़े आपराधिक मामलों में फंसे रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मध्यप्रदेश में 2015 में भयानक विशाल पैमाने के व्यापमं घोटाले में वहां के उस वक्त के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ विशेष जांच दल ने सुबूत पाए थे। उनके बेटे शैलेष यादव को भी भर्ती घोटाले में शामिल पाया गया था। उनके ओएसडी धनराज यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। अपने खिलाफ मामला देखकर राज्यपाल हाईकोर्ट गए थे कि संविधान के हिसाब से पद पर रहने तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और अदालत ने रामनरेश यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन जांच जारी रखने की छूट दी थी। जांच दल के मुखिया ने कहा था कि यादव के रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन शायद वे ऐसी नौबत आने के पहले गुजर ही गए थे। यह मामला इतना भयानक था कि इसमें एमपी के बड़े भाजपा नेता और राज्य के मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की भी गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई थी।

संविधान में राज्यपाल की चाहे जो भी भूमिका बनाई गई हो, उसे किसी तरह की अलोकतांत्रिक हिफाजत देना बहुत ही नाजायज है। इसका मतलब तो यह है कि जिन बातों को लेकर एक छोटे कर्मचारी को तुरंत जेल में डाला जा सकता है, उससे हजार गुना बड़ा जुर्म करके भी राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे लोग बच सकते हैं। यह परले दर्जे की शर्मिंदगी की बात है कि जांच में कुसूरवार दिखने पर भी राज्यपाल अपने संवैधानिक ओहदे को छोडक़र घर नहीं बैठते, बल्कि कुर्सी पर चिपके रहकर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक पेशेवर मुजरिम की तरह अदालत दौड़ते हैं। कुछ लोगों को अपनी ऊंची और विशेषाधिकार से लैस कुर्सी की इज्जत का ख्याल भी नहीं रहता, बस उससे चिपके रहकर, तरह-तरह के जुर्म करके कमाने या मजा लेने की ही सूझती है।

मैं लंबे समय से राज्यपाल की व्यवस्था के ही खिलाफ लिखते आ रहा हूं। मेरा मानना है कि राजभवन की व्यवस्था पूरी तरह गैरजरूरी, अलोकतांत्रिक, राजनीतिक-साजिश की, और खर्चीली है। दुनिया के बहुत से लोकतंत्र बिना ऐसे राज्यपाल के चलते हैं, और उनका कोई भी काम नहीं रूकता। हिन्दुस्तान में तो राजभवनों को राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने, विधायकों की खरीद-फरोख्त की मंडी चलाने, भ्रष्टाचार करने, और निर्वाचित लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर करने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जाने कितने ही राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर झिडक़ चुका है, और महाराष्ट्र सरीखे राज्य में तो एक वक्त राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष इन दोनों के बीच यह मुकाबला चल रहा था कि केन्द्र सरकार को अधिक खुश कौन कर सकता है। अब जब राज्यों में निर्वाचित विधायकों की चुनी गई सरकार बिल्कुल साफ-साफ चलनी चाहिए, तो उसमें केन्द्र सरकार की राजनीतिक एजेंट की तरह राज्यपाल साजिश में जुट जाएं, यह लोकतंत्र को कमजोर और खोखला करने के अलावा और कुछ नहीं है। फिर अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रदेशों के राज्यपाल भ्रष्टाचार में भी फंसे रहे, निर्वाचित सरकार के काम में अड़ंगे लगाते रहे, और कुछ राजभवन तो सेक्स के मजे का अड्डा भी बने रहे। लोगों को शायद होगा कि किस तरह एक बहुत बुजुर्ग हो चुके राज्यपाल के सेक्स-वीडियो हैदराबाद के राजभवन से निकलकर चारों तरफ फैले थे, और एक उच्च-सवर्ण बुजुर्ग की रवानगी का सामान बने थे। भारत में ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के जुर्म करने पर धर्म या जाति की कोई व्यवस्था आड़े नहीं आती, बल्कि मुजरिमों का एक जातिविहीन, सर्वधर्म समाज अलग ही नजर आता है।

सुप्रीम कोर्ट शायद राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था पर सुनवाई करने का हकदार नहीं है, लेकिन राज्यपाल को किसी भी जुर्म के मामले में मिले हुए संरक्षण के खिलाफ सुनवाई का हक तो उसे है ही। लोकतंत्र में ऐसी कोई भी रियायत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जिस वक्त ऐसी रियायत का इंतजाम संविधान में किया गया होगा, उस वक्त लोगों को पता नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, जब राज्यपाल अपनी आल-औलाद सहित राज्य की नौकरियों को बेचने का धंधा करेंगे, कॉलेजों की सीट बेचेंगे, महिला कर्मचारियों को दबोचेंगे, और उनके सेक्स के वीडियो लोगों का वयस्क मनोरंजन करेंगे। अब जब लोकतंत्र की इतनी दुर्गति हो चुकी है, और राज्यपाल बहुत से राज्यों में केन्द्र से सुपारी लेकर लोकतांत्रिक-संवैधानिक व्यवस्था की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे की तरह काम करने लगे हैं, तो ऐसे मुजरिमों को पूरे कार्यकाल तक मुकदमे से रियायत क्यों दी जाए? ममता बैनर्जी चाहे राज्यपाल के खिलाफ ही क्यों न रहती आई हो, क्या उस वजह से राजभवन की महिला कर्मचारी को अपने देहशोषण के खिलाफ आवाज उठाने का हक गंवाना पड़ेगा? और जब यह बेशर्म राज्यपाल मीडिया के सौ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके राजभवन के सीसीटीवी कैमरों की चुनिंदा रिकॉर्डिंग दिखाकर, उनमें उस महिला को दिखाकर अपने को बेकसूर साबित करने का काम कर सकता है, तो यही काम वह अदालत के कटघरे से करे। इस देश में ऊंचे ओहदे पर बैठे एक आदमी का ऐसा हक कैसे हो सकता है कि उसके जुल्म के खिलाफ एक आम नागरिक को इंसाफ पाने का हक न रह जाए? अगर किसी वक्त मासूमियत और नासमझी से ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की भी गई थी, तो राज्यपालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। हो सकता है कि यह संवैधानिक-हिफाजत खत्म होने से बहुत से राज्यपालों का जुर्म करना कम हो जाएगा। आज तो यह हिफाजत राज्यपालों को मुजरिम बनने का एक असाधारण हौसला देती है, यह लोकतंत्र की किस भावना का सम्मान है? देश के राजभवनों में महिलाओं की हिफाजत के लिए भी यह जरूरी है कि राज्यपालों के खूनी पंजों को भी हथकड़ी के दायरे में लाया जाए।

हर कुछ महीनों में यह दिखाई देता है कि कहां कौन सा नया तालाब सरकारी अवैध कब्जे और अवैध निर्माण का शिकार हो रहा है। देश भर में तालाबों के किनारे गरीबों के अवैध कब्जे तो होते ही रहते हैं क्योंकि उन्हें बसने के लिए जगह की हमेशा कमी रहती है, लेकिन जब स्थानीय म्युनिसिपल या राज्य शासन या बड़े कारोबारी तालाबों के किनारे अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करते हैं तो वह जिंदगी गुजारने के लिए मजबूरी का कोई काम नहीं रहता, वह कमाई करने के लिए किया जा रहा गैरकानूनी काम रहता है।

छत्तीसगढ़ में लगातार यह छपते ही रहता है कि किस जगह नगर निगम तालाब के किनारे पाल बनाने के नाम पर, रास्ता बनाने के नाम पर तालाब के कुछ हिस्से को पाटने पर आमादा है, और सौंदर्यीकरण के नाम पर अंधाधुंध पैसा भी झोंका जा रहा है, और पानी की जगह कम की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अनगिनत फैसले सामने हैं जो कहते हैं कि किसी भी तरह की पानी की कोई सार्वजनिक जगह, कोई सार्वजनिक मैदान या उद्यान, या कोई चारागाह खत्म न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी फैसले हैं कि अगर इनमें से किसी जगह पर कोई पक्का निर्माण हो भी चुका है, तो भी उसे हटाकर उसे उसके मूल सार्वजनिक स्वरूप में वापिस लाया जाए, यानी अगर तालाब के किसी हिस्से को पाटकर वहां किसी तरह का निर्माण किया गया है, तो उसे तोडक़र फिर से तालाब बनाया जाए, या चारागाह अगर निर्माण में खत्म हो रहा है, तो ऐसे निर्माण तोड़े जाएं।

हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को एक मिसाल के तौर पर लेते हैं क्योंकि यहां की खबरों को कुछ अधिक करीब से देखते हैं। मौजूदा और पुराने शहर रायपुर से लेकर नए बसे हुए कॉलोनीनुमा शहर नया रायपुर तक अनगिनत तालाब ऐसे हैं जिन्हें खूबसूरत बनाने के नाम पर म्युनिसिपल से लेकर पर्यटन विभाग तक, और स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट तक के करोड़ों रूपए झोंके जा रहे हैं, और उनकी पानी की जगह सिमटती जा रही है। कुछ ऐसा ही शहर के बगीचों के साथ हो रहा है, और खेल के मैदानों के साथ तो हो ही चुका है। इन सबके पीछे सबसे बड़ी नीयत कंस्ट्रक्शन में होने वाली मोटी काली कमाई की रहती है, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो वह पैसा कैसे मिलेगा? इसलिए हर खुली जगह पर कुछ न कुछ बनाने की एक हिंसक कार्रवाई चलती रहती है। हमने अनगिनत तालाबों, बगीचों, और मैदानों को इसी तरह सिमटते देखा है। जब कभी ऐसे किसी निर्माण या तथाकथित सौंदर्यीकरण को लेकर हल्ला उठता है, तो एकाएक म्युनिसिपल, स्मार्टसिटी, या पर्यटन विभाग किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह अनजान बन जाते हैं, और इस काम की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने लगते हैं। हालत तो यहां तक बिगड़ी हुई है कि शहर के बीचों-बीच किसी डिवाइडर को मोटी रकम लगाकर फाइबर के पैनलों से ढांका जा रहा था, और जब यह विवाद उठा कि इसका तो टेंडर ही नहीं हुआ है, तो म्युनिसिपल ने यह कह दिया कि वह इस काम को करवा ही नहीं रहा है, और इसका जिम्मा किसी व्यापारी संगठन पर डाल दिया गया, मानो व्यापारी संगठन सडक़ पर अपनी मर्जी से इतना बड़ा कोई काम कर सकता है, और म्युनिसिपल उससे अनजान रह सकता है।

यह समझने की जरूरत है कि सरकारी संस्थाओं की अतिसंपन्नता कुदरत को खत्म करने की सुपारी उठा चुकी है। छत्तीसगढ़ में शहरों पर खर्च करने के लिए सरकार के पास इतना अधिक पैसा है कि किसी अच्छे-भले फुटपाथ को उखाडक़र उसे दुबारा बनाया जाता है, जिस पर न पहले कोई चलते थे, और न दुबारा बनाने के बाद कोई चलेंगे। सरकार के जितने भी किस्म के विभाग और दफ्तर हो सकते हैं, वे बहुत तेजी से बजट और दूसरे किस्म की रकम को खर्च करने की हड़बड़ी में रहते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने कम से कम समय में अधिक से अधिक खर्च करने की कोई शर्त लगाई हुई है। हमें सरकारी या म्युनिसिपल निर्माण के भ्रष्टाचार की उतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र तालाबों पर गैरजरूरी निर्माण करके पानी के इलाके को घटाने की हरकत से है। यह सिलसिला बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, अफसरों और नेताओं को अलग कोई जमीन आबंटित कर देनी चाहिए जहां पर वे तरह-तरह के फर्जी निर्माण करवा सकें, और उसमें कमाई कर सकें।

जनता के बीच का भी कोई जागरूक तबका रहता, तो वह तालाब जैसी जरूरी और जीवन-रक्षक सार्वजनिक-धरोहर को बचाने के लिए अदालत तक गया रहता, लेकिन अभी तो हमें इस प्रदेश में ऐसे लोग दिखते नहीं हैं, जबकि ऐसे नाजायज निर्माण की खबरें लगातार छपती हैं। अब तो यही लगता है कि प्रदेश के हाईकोर्ट को अपने ऐसे न्याय-मित्र नियुक्त करने चाहिए जो कि प्रदेश भर की खबरों को लेकर रोजाना ही अदालत के सामने नियमों को तोडऩे की लिस्ट पेश कर सके, और फिर अदालत के कहे मुताबिक इनमें से छांटे गए मामलों की जानकारी सरकार से मंगा सके, और जरूरत लगे तो अदालत इन पर खुद होकर मुकदमा शुरू कर सके। इससे कम में हमें तालाब बचते नहीं दिखते हैं। हाईकोर्ट को भी तालाबों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख के बाद के तमाम मामलों को देखना चाहिए क्योंकि धरती पर तालाब सिर्फ देखने के लिए नहीं है, उनसे जमीन के नीचे का पानी भी जुड़ा हुआ है, और अगर तालाब घटते चले गए, तो भूजल का स्तर गिरते चले जाएगा। अब तो हालत यह हो गई है कि कोई बड़ा बिल्डर किसी इलाके में अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाता है, तो आसपास के तालाबों को सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकारी खर्च से पटवाना भी शुरू कर देता है, कहीं वह गैरजरूरी चौड़ी सडक़ बनवा देता है, ताकि उसके प्रोजेक्ट का बाजारू महत्व बढ़े, तो कहीं वह तालाबों के आसपास लोगों के टहलने के नाम पर उसे चारों तरफ से पटवाता है ताकि उसके अपने प्रोजेक्ट के खरीददार वहां घूम सकें। यह सिलसिला हाईकोर्ट की दखल के बिना रूकते नहीं दिखता है।

अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में बाकी तमाम मुद्दों के साथ-साथ एक मुद्दा यह भी बना हुआ है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन को क्या इस बढ़ती हुई उम्र में एक बार फिर उम्मीदवार बनना चाहिए? चार बरस के मौजूदा कार्यकाल में बाइडन की उम्र और उनकी सेहत कई बार अमरीका की फिक्र का सामान बन चुकी है। वे बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, कई मौकों पर वे लडख़ड़ाते नजर आते हैं, और अभी जब भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक बहस का जीवंत प्रसारण हो रहा था, उस वक्त वे स्टेज पर तकरीबन सोए हुए से थे, और ट्रंप के अंतहीन हमलों के मुकाबले बाइडन का हाल इतना खराब था कि अब सुनने में आ रहा है कि उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा देने वाले लोग उनको मनाने में लग गए हैं कि वे चुनाव न लड़ें। वैसे भी जितने किस्म के पोल अमरीका में हुए हैं, उनमें बाइडन खासे पिछड़े हुए हैं, और इस ताजा बहस के प्रसारण के बाद माना जा रहा है कि उनके लिए इससे हुए नुकसान से उबरना मुमकिन नहीं होगा।

सवाल यह उठता है कि बहुत जिम्मेदारी का कोई ओहदा संभालने वाले लोग उम्र या फिटनेस के किसी पैमाने पर कितने खरे उतरने चाहिए? कहने के लिए तो डोनल्ड ट्रंप भी 78 बरस के हैं, और बाइडन 81 बरस के। दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ट्रंप बेहतर सेहत में दिखते हैं, और अभी तक वे औरतों को दबोचने के तरीके बताते हुए दर्ज होते रहते हैं, और उनका हमलावर मिजाज अपने ओछे औजारों के साथ और कम उम्र का लगता है। दूसरी तरफ बाइडन की उम्र और सेहत दोनों को मिलाकर देखें, तो लगता है कि अभी तो राष्ट्रपति चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, तब तक उनकी सेहत और कमजोर हो सकती है, और अगर वे जीतते हैं तो राष्ट्रपति का चार बरस का अगला कार्यकाल पार होने तक तो वे खासे बूढ़े हो चुके रहेंगे। आज की दुनिया में अमरीका को जितनी जायज और नाजायज दखल रखनी पड़ती है, क्या वह सब बाइडन के लिए बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के साथ मुमकिन हो सकेगा?

लेकिन इस बारे में अमरीका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों से बात करें तो यह समझ पड़ता है कि ट्रंप की तरह सांड जैसी ताकत से काम चाहे बाइडन न कर सके, लेकिन वे जितने बरसों से अमरीकी राजनीति में हैं उससे उन्हें एक अनोखा तजुर्बा हासिल है, और 1972 से अमरीकी संसद में पहुंचकर उन्होंने आधी सदी से अधिक देश और दुनिया को संसद और सरकार के भीतर से जिस तरह देखा है, वैसा तजुर्बा किसी सांड सरीखी सेहत वाले नेता को भी नहीं हो सकता। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बाइडन का यह असाधारण लंबा अनुभव उन्हें शारीरिक कमजोरी के बावजूद राष्ट्रपति पद का शानदार दावेदार बनाता है। मजबूत सेहत तो हर नौजवान या बुजुर्ग को हासिल हो सकती है, लेकिन आधी सदी का संसदीय तजुर्बा भला कितनों को हासिल हो सकता है, शायद किसी और को नहीं।

लेकिन इन खूबियों के बावजूद जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से उन्हें सुझा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव लडऩे के अपने फैसले पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिए। बाइडन ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पिछले हफ्ते ट्रंप से बहस के दौरान वे बहुत बुरे जुकाम के शिकार थे, और उसकी वजह से थके हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ही नीचे आकर कहे कि वे इस मुकाबले से बाहर निकल जाएं, तो ही वे पीछे हटेंगे। ट्रंप के तमाम उकसावे के बावजूद वे लगातार अपना काबू कायम रखे हुए हैं, और अपनी जीत को लेकर भरोसेमंद हैं।

ट्रंप की शक्ल में दुनिया के इस सबसे ताकतवर और असरदार मुल्क से उठ रहे सवाल दुनिया में कई और जगहों पर भी लोगों को परेशान कर सकते हैं, जहां 80 बरस के बुजुर्ग सत्ता की घोड़ी चढऩे के लिए दूल्हे बनकर तैयार खड़े हों। हिन्दुस्तान में कम से कम भाजपा में एक बात को बार-बार कहा गया है कि 75 बरस उम्र होने पर नेताओं को सत्ता से परे हो जाना चाहिए, हालांकि इस तर्क का इस्तेमाल अडवानी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे करने के लिए किया गया, लेकिन कर्नाटक में येदियुरप्पा को 75 बरस का हो जाने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए ऐसा लगता है कि भाजपा में भी 75 बरस की सीमा को कुछ लोगों को किनारे करने की सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया गया है।

उम्र और सेहत हर किसी की एक सरीखी नहीं रहती, इसलिए कई लोग जवान होते हुए भी मेहनत से दूर रह सकते हैं, और कई बुजुर्ग उम्र के लोग भी उनसे अधिक काम कर सकते हंै। अमरीका में एक संवैधानिक इंतजाम किया गया है कि अगर राष्ट्रपति ओहदे पर रहते हुए गुजर जाते हैं तो उपराष्ट्रपति को तुरंत ही राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर जो बाइडन के सामने ऐसी कोई नौबत आती है, या फिर वे सेहत की किसी वजह से कोमा में चले जाते हैं, तो भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो कमला हैरिस या कोई और उपराष्ट्रपति अमरीका को हमेशा ही मुसीबत में हासिल रहेंगे।

इसलिए ट्रंप जैसे बदचलन, अहंकारी, अनैतिक, सनकी, और भ्रष्ट व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने देने से बेहतर यही होगा कि उसके मुकाबले डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन, या किसी भी दूसरे उम्मीदवार को चुना जाए। जो बाइडन का जितना लंबा तजुर्बा है, और उन्होंने अमरीका को जिस तरह से एक बेहतर अर्थव्यवस्था मुहैया कराई है, जिस तरह डेढ़ करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, 50 लाख अमरीकियों का पढ़ाई का लोन खत्म कर दिया है, वह असाधारण उपलब्धियां हैं। ट्रंप ने अपने चार साल के कार्यकाल में सिवाय नंगई के और कुछ नहीं किया था। इसलिए जो बाइडन उम्मीदवार बनने लायक हैं, और यह डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर की बात है कि वह किसे अपना उम्मीदवार बनाती है।

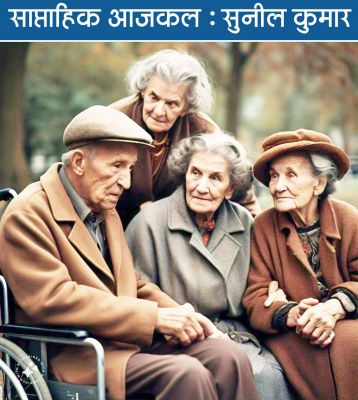

अगली चौथाई सदी में, 2050 तक हिन्दुस्तानियों की औसत उम्र 70 बरस से बढक़र 77 बरस पहुंच जाएगी, और एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल अध्ययन के मुकाबले हिन्दुस्तानियों में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की उम्र कुछ अधिक ही बढ़ेगी जो कि 75 बरस के आदमी के मुकाबले 80 बरस की हिन्दुस्तानी औरत की रहेगी। एक प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिका, द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के मुकाबले योरप के बहुत से देशों में 2050 तक लोग साढ़े 85 बरस औसत उम्र के हो सकते हैं, और इसकी एक वजह उनका बेहतर और समझदारी का खानपान है, और दूसरी वजह पैदल चलना, या साइकिल चलाना है जो कि योरप में बहुत अधिक प्रचलित है।

अब हिन्दुस्तान तो एक गाने पर अधिक भरोसा करता है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हों पचास हजार..., अब ऐसी कामना के बाद बहुत अधिक मेहनत करने की किसी को जरूरत नहीं रहती है, इसलिए हिन्दुस्तान के अधिकतर समाजों में खानपान लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुपात में खासा गरिष्ठ रहता है। यहां तक कि जो धार्मिक उपवास होते हैं, उनमें भी खानपान बहुत ही भयानक दर्जे का रहता है जिससे सेहत का नुकसान छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। फिर संपन्नता बढऩे के साथ-साथ हिन्दुस्तान के अधिकतर लोग अपने घर के आसपास तक जाने के लिए भी कार या स्कूटर, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, ताकि बदन पर किसी तरह का जोर न पड़े। कसरत और खेलकूद की फैशन भी गिने-चुने लोगों के बीच रहती है। इन्हीं सब वजहों से हिन्दुस्तानियों की औसत उम्र योरप की अधिकतम औसत उम्र से 8-10 बरस पीछे रहने जा रही है।

लेकिन औसत उम्र का बढ़ जाना, लोगों का अधिक समय तक जिंदा रहना, यह एक-दूसरे को शुभकामना देने की हद तक तो ठीक है कि लोग शतायु हों। लेकिन शुभकामना से परे शतायु होने वाले लोगों की जिंदगी का आखिरी एक चौथाई हिस्सा कैसा गुजरेगा, इसकी कल्पना भी भयानक है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें भी 75 बरस की उम्र के बाद खराब हालत में ही देखा जाता है। शायद पूरी उम्र में वे सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और बदन आखिरी के बरसों में पूरा हिसाब चुकता करता है। महंगे और बड़े अस्पतालों तक जिनकी पहुंच है, वे भी बुढ़ापा तकलीफदेह ही झेलते हैं। इसलिए आज जब दुनिया बढ़ती हुई औसत उम्र की भविष्यवाणी को लोगों की बेहतरी का एक पैमाना मानती है तो मुझे उसमें यह भी लगता है कि क्या यह बढ़ी हुई औसत उम्र, यानी आखिरी का बढ़ा हुआ हिस्सा पूरा का पूरा अधिक तकलीफ वाला हिस्सा नहीं रह जाएगा?

अभी इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ में ही एक दिन में दो जगहों पर दो जवान बेटों ने अपने-अपने बाप निपटा दिए। अब ऐसा कत्ल होने पर तो इसकी खबर बनी, और हमारी नजर पड़ी, लेकिन खबर बनने के पहले तक परिवारों के भीतर जो तनाव रहता है, और जो खासकर घर के बूढ़ों के साथ चलता है, क्या वह सचमुच ही लंबा जीने लायक जिंदगी रहेगी? कुछ श्रवण कुमार किस्म के लोग भी होंगे जिन्हें यह चर्चा काफी कड़वी लगेगी कि हर घर में तो परिवार के बुजुर्गों का अपमान होता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अपमान से नीचे का दर्जा भी उपेक्षा का होता है जो चलने-फिरने में मजबूर बुजुर्गों को आहत करते रहता है। ऐसे में हिन्दुस्तान हो या योरप, जहां कहीं भी लोगों की औसत उम्र बढ़ेगी, और उसके चलते बुढ़ापा और लंबा हो जाएगा, वहां पर उन बुजुर्गों के साथ कई किस्म की भावनात्मक समस्याएं भी होंगी। आज भी बहुत से बुजुर्ग वृद्धाश्रमों को आल-औलाद के घर से बेहतर पाते हैं, क्योंकि वहां न तो किसी से उनकी कोई अपेक्षा रहती, और न ही कोई उपेक्षा उन्हें चोट पहुंचाती जो कि आल-औलाद के हाथों तकलीफ की बात रहती है।

इंसान अमर बनने की हसरत रखते हैं, दुनिया के तानाशाह, बड़े-बड़े नेता, बड़े कारोबारी, भला कौन ऐसे नहीं हैं जो कि मरना ही नहीं चाहते। कई लोगों के बारे में ऐसी कहानियां प्रचलन में रहती हैं वे कौन-कौन से इलाज कराकर, नौजवान लोगों का खून लेकर, खानपान में कुछ चुनिंदा और बहुत महंगी चीजें जुटाकर जिंदगी को जारी रखना चाहते हैं। सावधानी एक अच्छी बात है, और रोजाना के कामकाज से या कसतर से बदन को चुस्त-दुरूस्त रखना भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उससे उम्र लंबी हो या न हो, जब तक जिंदगी है तब तक बदन फिट बने रहता है। सावधान लोग ये तमाम कोशिशें भी करते हैं, लेकिन इससे परे एक सबसे बड़ी वजह जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाने में काम आती है, वह है लोगों का तनावमुक्त रहना।

यह बात कहना अधिक आसान है, इस पर अमल मुश्किल रहता है। आज जब हम अपने आसपास परिवारों के भीतर इतना तनाव देख रहे हैं कि लोग एक-दूसरे को मार डाल रहे हैं, या जरा-जरा सी बात पर जान दे दे रहे हैं, तो फिर यह बात बड़ी जाहिर है कि ऐसे परिवारों में तनावमुक्त रहना मुमकिन नहीं है, और तनाव के साथ लंबा जीना मुमकिन नहीं है। फिर एक बात यह भी है कि जिंदगी में अगर इतना तनाव है, तो उसे ढोते हुए इतना लंबा सफर करने का भी क्या फायदा?

फिलहाल आज इस मुद्दे पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि लोगों की हसरत बनी हुई है, वे मरते हुए भी एक और पीढ़ी देखकर जाना चाहते हैं, एक और पीढ़ी की शादी देखकर जाना चाहते हैं। ऐसी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनके साथ-साथ लोगों को सेहतमंद और तनावमुक्त भी बने रहना होगा, तभी उनकी हसरतें मुमकिन हो पाएंगी। भारत की आबादी को लेकर 77.5 बरस की औसत उम्र एक नजरिए से देखने पर दहशत भी पैदा करती है, खासकर महिला को देखकर कि अगर उसकी औसत उम्र 80 बरस तक पहुंच जाएगी, और परिवार-समाज में उसकी आज जैसी दुर्गति बनी रहेगी, तो फिर वह उतना लंबा जीकर भी क्या करेगी?

इस कॉलम को पढऩे वाले अधिकतर लोगों के पास अपने-अपने परिवार की वजहें हैं, उनकी कहानियां हैं, और पिछली पीढ़ी के बुजुर्गों का भोगा हुआ सुख और दुख भी है। आज लोगों को यह सोचना चाहिए कि 2050 तक अगर औसत उम्र खासी बढऩे वाली है, तो क्या उसके लिए लोग तैयार हो रहे हैं, तन और मन को, और धन को भी तैयार रख रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर परिवार के भीतर सोचने की जरूरत है, और हो सकता है कि आज सोची गई बात का ऐसा असर हो कि जिंदगी के आखिरी के बढ़े हुए बरस जीना कुछ आसानदेह और सुखभरा हो जाए।