आजकल

ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर रोज कई किस्म की चर्चाएँ सामने आ रही हैं, और मैं भी इसी पन्ने पर कुछ बार इस बारे में लिख चुका हूं। अब कुछ लोगों का ऐसा अंदाज है कि ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मानव बुद्धि के मुकाबले इतना आगे निकल जाएगा कि दुनिया के दूसरे ग्रहों पर अगर कोई प्राणी हैं, और अगर वे धरती के लोगों से संपर्क करेंगे, तो वे धरती पर हो सकता है कि सबसे पहले ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संपर्क करें, बजाय इंसानों के। यह बात कुछ अटपटी लग सकती है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि आज भी बहुत से मामलों में मानवीय बुद्धि को पार कर चुकी है, और एक ऐसी आशंका है कि जल्द ही आज चल रही रिसर्च ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को इंसानी समझ से आगे ले जा सकती है। ऐसे में हो सकता है कि कृत्रिम बुद्धि और दूसरे ग्रहों के प्राणी एक-दूसरे से संपर्क करने में, एक-दूसरों के संदेश समझने में इंसानों के मुकाबले अधिक काबिल साबित हों।

आज दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक, शोधकर्ता, और ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के कारोबारी यह सार्वजनिक मांग कर चुके हैं कि कृत्रिम बुद्धि पर आगे शोधकार्य रोक देना चाहिए, क्योंकि नया विकास इसकी ताकत को तो अंधाधुंध बढ़ा दे रहा है, लेकिन इससे पैदा होने वाले खतरों का अंदाज लगाने की भी ताकत इंसानी समझ में पूरी तरह नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धि का ऐसा ही विकास अगर जारी रहा तो वह बहुत जल्द इंसानों पर काबू पाने की हालत में आ जाएगी, और चूंकि वह इंसानों की तरह की सभ्यता और संस्कृति की नीति और समझ के बोझ से लदी हुई नहीं होगी, वह इंसानी सभ्यता को, और इंसानियत कही जाने वाली बात को पल भर में खत्म भी कर सकती है, और अपनी समझ के फैसलों को सही मानते हुए दुनिया को खत्म कर सकती है।

इस बात को इस तरह से समझने की जरूरत है कि वैज्ञानिकों ने उस बम को तो बना लिया था जिसे अमरीका के नेताओं ने जापान के हिरोशिमा-नागासाकी पर गिराया था, लेकिन वैज्ञानिक-समझ बम की क्षमता तक सीमित थी, उससे होने वाली तबाही और दुनिया में हथियारों की दौड़ न तो उनकी समझ की बात थी, और न ही उनका एजेंडा थी। इसलिए जब विज्ञान और टेक्नालॉजी बिना नैतिकता के, बिना मानवीयता के काम करते हैं, तो वे तबाही के किसी भी किस्म के सामान बना सकते हैं। यह हाल तब है जब वैज्ञानिक और शोधकर्ता अपनी विशेषज्ञता के दायरे में अपनी कामयाबी के नशे में डूबे हुए भी कहीं न कहीं इंसानियत पर टिके रहते हैं। लेकिन ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ऐसे किसी भी नैतिक दबाव से पूरी तरह आजाद हो सकता है।

एक छोटी सी कल्पना अगर सामने रखें, कि ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अगर यह सूझ जाएगा कि इंसान धरती के पर्यावरण को, धरती को बर्बाद कर रहे हैं, और धरती के करोड़ों अलग-अलग प्राणियों की नस्लों को, पेड़-पौधों की किस्मों को खत्म कर रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, इंसान धरती को दे कुछ भी नहीं रहे हैं, और उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यह तय कर ले कि धरती से ऐसे इंसानों का खत्म हो जाना इस ग्रह के लिए बेहतर होगा, और इसमें कुछ गिने-चुने इंसानों को बचाकर एक बार फिर मानवीय नस्ल बढ़ाई जा सकेगी। ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यह भी तय कर सकेगा कि आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पैमानों पर किन नस्लों के लोग सबसे अच्छे होंगे, उनमें कौन से लोग बेहतर होंगे, ऐसे कुछ हजार, लाख या कुछ करोड़ लोगों को छोडक़र ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यह भी तय कर सकता है कि बाकी तमाम लोगों को किस तरह खत्म किया जाए। आज भी जो लोग ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मौजूदा क्षमता को देखते हुए उसकी विध्वंसकारी ताकत का अंदाज लगा रहे हैं, उनका मानना है कि यह अपनी मर्जी से दुनिया में किसी भी दर्जे की तबाही ला सकता है, कितने भी लोगों को खत्म कर सकता है। यही वजह है कि एआई के रिसर्च और कारोबार में लगे हुए सैकड़ों और हजारों लोग इसके खिलाफ अभी खड़े हुए हैं कि इसे और आगे न बढ़ाया जाए।

लोगों को एक कहानी याद होगी कि किस तरह किसी गुरू के चार शिष्य हाड़-मांस जोडक़र एक शेर खड़ा करते हैं, और फिर अपनी काबिलीयत परखने के लिए उसमें प्राण भी फूंक देते हैं, और जैसे ही वह शेर जिंदा होता है, वह इन्हीं शिष्यों को खा जाता है। इसलिए इंसानों को आज ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को और अधिक ताकतवर, और अधिक काबिल बनाने की अपनी क्षमता को अधिक परखने का खतरा नहीं उठाना चाहिए। जिसके खतरे इंसानी समझ से परे हैं, महज उसकी संभावनाओं को टटोलने के लिए उसकी ताकत बढ़ाते चलना इसी किस्म के शेर को खड़ा करना होगा।

अमरीका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संपर्क की किसी संभावना को लेकर ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का जो खतरा बताया है, वह इसके खतरों की महज एक कल्पना है, ऐसी अनगिनत और स्थितियां आ सकती हैं जिनमेंं ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंसानों के लिए, दूसरे प्राणियों और प्रकृति के लिए, पूरी की पूरी धरती के लिए जानलेवा हो सकता है। वह दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए परमाणु हथियारों को खतरनाक पाएगा, और पूरी दुनिया के परमाणु हथियारों के जखीरों को एक साथ खत्म करना तय कर लेगा, तो इससे महज हथियार खत्म नहीं होंगे, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अगर किसी देश की आबादी को जुल्मी पाएगा, तो हो सकता है उसके खिलाफ कोरोना जैसे किसी वायरस का हमला तय कर ले, अगर उसे लगेगा कि दुनिया को कोयले के प्रदूषण से बचाना है, तो वह दुनिया भर के कोयला-बिजलीघरों को बंद और खत्म करने के लिए पल भर में तरीके ढूंढ लेगा, खदानों को तबाह कर देगा, बिजलीघरों को ठप्प कर देगा, बिजली के ग्रिड बर्बाद कर देगा। जिन कारखानों के प्रदूषण उसे धरती के लिए नुकसानदेह लगेंगे, उन कारखानों को वह तबाह कर देगा। ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अपने आपमें दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बनने की पूरी ताकत रखेगा, इसलिए हिटलर से अरब-खरब गुना अधिक ताकतवर एक तानाशाह खड़ा करने की जिद छोडऩी चाहिए, और जब तक ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के खतरों से बचाव के रास्ते न सूझ जाएं, तब तक उसमें और प्राण नहीं फूंकने चाहिए। ये तमाम खतरे तो आज लोगों को सूझ रहे हैं, लेकिन कृत्रिम बुद्धि लोगों की कल्पनाओं से परे नए खतरे सोच सकती है, नई बर्बादी कर सकती है।

दुनिया में कम रौशनी के मौसम को अवसाद या डिप्रेशन से जोड़ा जाता है। जिन देशों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता, या बहुत कम निकलता है, वहां पर लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जब सूरज की रौशनी मिले, तब उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन गर्मी के मौसम की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, यह चिकित्सा विज्ञान में अच्छी तरह दर्ज है। इसकी कुछ वजह तो गर्मी हो सकती है, लेकिन इसकी बहुत सी वजहें इस मौसम में होने वाले, किए जाने वाले, और न कर सकने वाले बहुत किस्म के कामों से जुड़ी रहती हैं।

अभी एक दोस्त के समर डिप्रेशन में घिरे होने की खबर मिली, तो इस बारे में कुछ पढ़ा। उससे पता लगा कि हिन्दुस्तान जैसे देश में गर्म मौसम के वक्त अधिकतर देश में स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं, बच्चे घरों पर रहते हैं, और उनके पास करने को अधिक कुछ नहीं रहता है। जो परिवार संपन्न रहते हैं, उनके बच्चे तो फिर भी कहीं घूमने चले जाते हैं, रिश्तेदारों के यहां हो आते हैं, लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चों के लिए बाहर जाने की गुंजाइश बड़ी कम रहती है। ऐसे में वे लगातार घर पर रहते हैं, और उनकी उम्मीदें कुछ रहती हैं, मां-बाप की हैसियत कुछ और रहती है। परिवार बच्चों को कई-कई हफ्ते-महीने लगातार घर पर देखने और बर्दाश्त करने के लायक नहीं रह जाता, और जिस तरह कोई भी अच्छी चीज जरूरत से अधिक होने पर परेशानी का सबब बनती है, उसी तरह बच्चों का पूरे वक्त घर पर रहना पूरे परिवार के लिए एक अलग किस्म का तनाव रहता है। यह तनाव कुछ-कुछ वैसा ही रहता है जैसा कि लॉकडाउन के वक्त कामकाजी लोगों के घर रहने से परिवार के बाकी लोग एक अलग किस्म के तनाव में रहते थे। और तो और लोगों के घर के बाहर के प्रेम और देहसंबंध भी इतना लंबा फासला हो जाने से तनाव से घिरे रहते थे, और वह कहीं न कहीं परिवार के भीतर झलकने लगता था।

समर डिप्रेशन एक मेडिकल शब्दावली है जिसे सीजनल अफेक्टिव डिस ऑर्डर कहा जाता है, समरटाईम एसएडी। कुछ देशों में जहां पर लोग सैर-सपाटे को जा पाते हैं, या गर्मियों में समंदर के किनारे या स्वीमिंग पूल पर जाते हैं, वहां उन्हें अपने शरीर को लेकर तनाव होता है। लोग कपड़ों के भीतर महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि वहां चर्बी को छुपाने को ऊपर कपड़ा रहता है, लेकिन जब सिर्फ नहाने या तैरने के कपड़े बदन पर रहते हैं, तो चर्बी चीख-चीखकर लोगों को दिखाती है कि देखो मैं कितनी हूं। बहुत से लोग गर्मियों में इस वजह से भी तनाव में रहते हैं, और डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उनका बदन दिखाने लायक नहीं रह गया है।

ठीक उसी तरह जिस तरह कि एक आम हिन्दुस्तानी परिवार में हर त्यौहार तनाव लेकर आता है कि गरीबी कितनी भी हो कुछ तो कपड़े खरीदने होंगे, घर में कुछ रंग-रोगन करना होगा, और खाने-पीने और मेहमानों पर भी कुछ तो खर्च होगा ही। इस खर्च का इंतजाम हर किसी के लिए आसान नहीं रहता है, और ठीक इसी तरह का तनाव गर्मियों की लंबी छुट्टियों में आ जाता है जब कूलर या एसी की वजह से बिजली का बिल बढऩे लगता है, घर पर रह गए बच्चे रात-दिन खाने-पीने की चीजें चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, फिल्म और मॉल जाना चाहते हैं, खेल के सामान और खेल के कपड़े-जूते खरीदना चाहते हैं, स्वीमिंग पूल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, और दोस्तों की तरह या उनके साथ दूसरे शहर घूमने भी जाना चाहते हैं। यह सब कुछ घर चलाने वाले मां-बाप के लिए बड़े तनाव की वजहें रहती हैं जो कि डिप्रेशन में तब्दील होती हैं, समर डिप्रेशन की एक वजह यह भी रहती है।

फिर मां-बाप के सिर पर यह भी आता है कि बच्चों को व्यस्त रखना, उन्हें एक क्लास से लाना और दूसरे में पहुंचाना, घर के कम्प्यूटर, इंटरनेट, और टीवी को बच्चों और अपने बीच किसी तरह बांटना। ऐसी बहुत सी बातें गर्मी की छुट्टियों को लेकर आती हैं, और इन दिनों जिस तरह बच्चे अपने स्कूल-कॉलेज में, दोस्तों के बीच खर्चीली चीजों को देखकर आते हैं, और वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे लगातार मनाही का एक संघर्ष चलना भी लोगों को डिप्रेशन में डाल देता है। यह मनोचिकित्सा विज्ञान ने दर्ज किया हुआ है कि बाहर पढऩे वाले बच्चे जब लंबी छुट्टियों पर घर आते हैं, तो वे मां-बाप के पूरे रूटीन को बदलकर रख देते हैं, उनका सोना-जागना सब कुछ बदल जाता है, और बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरना एक मुश्किल चुनौती रहती है।

छुट्टियों के पहले अधिकतर लोगों को इन तमाम बातों के बारे में सोच लेना चाहिए, और कम से कम खर्च के बारे में तो साल भर से यह इंतजाम करके रखना चाहिए कि छुट्टियों का खर्च कैसे पूरा होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कि त्यौहार के खर्च का इंतजाम रखना पड़ता है, या कर्ज और उधार लेना पड़ता है। अपने शहर में कपड़ा और राशन तो उधार मिल भी जाता है, लेकिन सिनेमाघर की टिकट, आइस्क्रीम, या दूसरे शहरों की टिकट और होटल तो उधार मिल भी नहीं सकती। इन बातों के अलावा मौसम की मार भी रहती है, गर्मी लोगों को परेशान करती ही है, खाने-पीने को ठंडा और मीठा अच्छा लगता है जो कि बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब रहता है, और बहुत से परिवार ऐसे बुरे अनचाहे रिश्तेदार-मेहमान झेलते हैं कि बंगाली की एक कहावत याद आती है- मेहमान और मछली तीसरे दिन बदबू मारने लगते हैं।

इसलिए आपके आसपास के लोग अगर आपसे बहुत गर्मजोशी से बात नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें कि वे समर डिप्रेशन से भी गुजरते हो सकते हैं। इसलिए उनके साथ नर्मी बरतें, हमदर्दी रखें, और उनका हौसला बंधाते रखें कि ये छुट्टियां भी निकल जाएंगी, ठीक उसी तरह जिस तरह कि जिंदगी के और बहुत से मुश्किल दौर निकल जाते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

कुछ लोगों को यह लग सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के महत्व को कुछ अधिक गिनाया जा रहा है, उसके खतरे कुछ अधिक बताए जा रहे हैं, और दुनिया में उसे लेकर जरूरत से कुछ अधिक ही सनसनी फैली हुई है। लेकिन सच तो यह है कि कुछ कम्प्यूटरों में बंद ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का रिसर्च उस तरह नहीं दिख रहा है जिस तरह कि अंतरिक्ष में जाते रॉकेट दिखते हैं, या हिरोशिमा पर गिरते हुए बम से तबाही दिखती है। कम्प्यूटरों पर चलने वाले ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के हाथ में चाकू भी नहीं दिखता है, वह किसी कमांडो की तरह फौजी वर्दी में नहीं दिखता है, लेकिन वह दुनिया की सबसे बड़ी फौजी तबाही से भी बड़ी तबाही लाने की ताकत रखता है, और आज इसी काम में लगे हुए बड़े-बड़े दिग्गज लोग जब इस काम को रोक देने की मांग कर रहे हैं, इसके खतरे गिना रहे हैं, तो इस बारे में आम लोगों को भी सोचना चाहिए क्योंकि इससे अगर जिंदगी तबाह होगी, तो वह आम लोगों की भी होगी, पल भर में होगी, और उनके करने का कुछ रह भी नहीं जाएगा।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एक कम्प्यूटर में विकसित किया गया ऐसा दिमाग है जिसे बनाया तो इंसानों ने है, लेकिन खुद इंसानों को यह समझ आ गया है कि इस मशीनी दिमाग की सीखने की क्षमता इतनी अधिक है कि वह किसी भी पल इंसानी दिमाग को पार कर लेगा, या हो सकता है कि पार कर चुका हो। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के काम में शुरू से लगे हुए दुनिया के बड़े-बड़े विशेषज्ञ और कारोबारी सब इस रिसर्च को तुरंत रोक देने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे के खतरों को समझने की जरूरत है।

एक बात तो यह है कि इंसान का दिमाग एक जैविक दिमाग है, और उसके विकास की, सीखने की, एक क्षमता है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस डिजिटल तकनीक से काम करने वाला दिमाग है जो कि बिल्कुल अलग तरह से काम करता है, विकास की उसकी संभावनाओं को इंसानी दिमाग की संभावनाओं से तुलना करके नहीं देखा जा सकता, दोनों की सीमाएं और संभावनाएं बिल्कुल अलग-अलग हैं। दूसरी तरफ इंसान की समझ के साथ-साथ उसके नीति-सिद्धांत, उसके सांस्कृतिक मूल्य, इंसानियत की उसकी फिक्र अपनी जगह है, और वह मानव-मस्तिष्क के विकास को लगातार प्रभावित भी करती है, और काबू में भी रखती है। लेकिन मशीनी दिमाग इनमें से किसी भी बात से पूरी तरह आजाद है।

अब अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को यह सूझने लगे कि दुनिया की सरकारें भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचार न सिर्फ जुर्म है, बल्कि उसे खत्म भी होना चाहिए, तो मशीनी दिमाग यह भी तय कर सकता है कि तमाम सरकारी ओहदों पर बैठे लोगों को खत्म कर दिया जाए। अगर उसका दिमाग पूंजीवाद के खिलाफ हो गया, तो हो सकता है वह दुनिया के सबसे बड़े मुनाफाखोर कारोबारियों को उनकी कंपनियों सहित खत्म करना तय कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की विनाशकारी क्षमता इतनी अधिक रहेगी कि वह पल भर में पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दे, इंटरनेट को बैठा दे, तमाम फोन ठप्प कर दे, बिजलीघरों को बंद कर दे, ट्रेन और प्लेन की सारी जानकारी मिटा दे। हो सकता है वह दुनिया के तमाम अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों के सारे रिकॉर्ड मिटा दे, पानी साफ करने वाले प्लांट ठप्प कर दे, कोई रसायन कई गुना अधिक मिला दे, सडक़ों पर ट्रैफिक चारों तरफ एक साथ लाल या एक साथ हरा कर दे।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बड़ी आसानी से दुनिया के बड़े से बड़े साइबर जुर्म करने का रास्ता निकाल सकता है, वह लोगों के ईमेल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट पर कब्जा कर सकता है, घुसपैठ कर सकता है, लोगों की गोपनीय बातों को उजागर कर सकता है, हर किसी के पासवर्ड निकालकर उसे पोस्ट कर सकता है जिससे दुनिया भर के निजी संबंध भी पल भर में तबाह हो जाएं। लोगों को याद होगा कि कई बरस पहले विकीलीक्स ने बहुत सी सरकारों के गोपनीय डिप्लोमेटिक संदेश उजागर कर दिए थे जिनसे देशों के आपसी संबंध खराब हो गए थे, और लोगों का एक-दूसरे पर से विश्वास टूट गया था। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बड़ी आसानी से यह काम और हजार गुना आगे तक बढक़र कर सकता है।

आज लोगों के लिए यह कल्पना करना कुछ मुश्किल हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जिस तरह आज नए एंटीबायोटिक बनाने में मदद कर रहा है, उसी तरह वह नए वायरस बनाने में मदद कर सकता है, और कोरोना जैसे सैकड़ों वायरस बनाकर जहां चाहे वहां छोड़ सकता है। उसके दिमाग में अगर यह बात बैठ जाएगी कि इंसान धरती के पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं, और धरती को बचाने के लिए इंसानों को खत्म करना जरूरी है, तो वह बड़ी आसानी से अधिक से अधिक आबादी को खत्म करने की साजिशें बना सकता है।

इस तकनीक के खतरे अपार हैं। इससे अफवाहें तैयार करके, झूठी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाकर समाज और सरकार को, लोकतंत्र और जनधारणा को अस्थिर किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक खतरा यह भी सूझ रहा है कि सरकारें इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके लोगों की हर किस्म की निगरानी कर सकती हैं। आज भी निगरानी करना सरकारों का एक बड़ा पसंदीदा हथियार रहता है, और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एक निहत्थी सरकार को भी कमांडो या भाड़े के हत्यारे की तरह हथियारबंद कर सकता है। ऐसे में लोकतंत्र और आम लोगों की क्या हालत रहेगी, यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है।

लोगों को याद होगा कि एक ऐसी कहानी पहले लिखी गई थी कि जिसमें बहुत सा ज्ञान-विज्ञान पाकर कुछ लोग अस्थि-पंजर और मांस जोडक़र एक शेर बनाते हैं, और फिर उसमें प्राण फूंकते हैं तो प्राण पाते ही वह शेर इन्हीं बनाने वालों को खा जाता है। कुछ ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के साथ हो सकता है कि वह अपने को बनाने वाले सबसे माहिर दिमागों को पहचानकर उन्हें सबसे पहले खत्म करे कि वे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को कभी खत्म करने का काम न कर सकें, कभी उस पर काबू न पा सकें। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तमाम किस्म के सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रहेगा, उसकी अपनी कोई इंसानियत नहीं होगी, इसलिए वह दुनिया के भले और बुरे के अपने पैमाने तय कर सकेगा, और हो सकता है कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले संपन्न तबकों को खत्म करने का फैसला ले ले।

दुनिया को ऐसे खतरे का खतरा समझना चाहिए, और तुरंत ही इस चीज पर रिसर्च को उसी तरह रोकना चाहिए जिस तरह मानव-लोनिंग को रोका गया है।

केरल के मुस्लिम समुदाय पर लगने वाले एक आरोप को लेकर ‘द केरल स्टोरी’ नाम की फिल्म लगातार खबरों में है। इसे भाजपा के शासन वाले राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है क्योंकि इसकी कहानी में हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम बनाने और उन्हें इस्लाम की जंग लडऩे के लिए दूसरे देशों में भेजने की कहानी है। इस फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जो शुरुआती बातें खबरों में आईं उनके मुताबिक फिल्म में 32 हजार लड़कियों के गायब होने का जिक्र बताया गया, लेकिन इस पर आपत्ति होते ही कम से कम ट्विटर मीडिया पर इन्हें तीन लड़कियां कहा जाने लगा। हकीकत से परे इस कहानी में लव-जिहाद नाम की तोहमत को बढ़ावा दिया गया है, और इसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रिलीज किया गया, लगातार इस पर टीवी की बहसें छेड़ी गईं, देश भर में जगह-जगह भाजपा मंत्री-मुख्यमंत्री यह फिल्म देखने पहुंचे, लोगों को इसे मुफ्त में दिखाने का इंतजाम किया गया क्योंकि इसमें देश के मुस्लिम विरोधी संगठनों का यह नारा पुख्ता होता है कि मुस्लिम नौजवान एक लव-जिहाद चला रहे हैं। उससे भी आगे बढक़र इस फिल्म का प्रचार बताता है कि केरल में 32 हजार लड़कियां गायब हैं, और उन्हें इस्लाम में लाकर इराक और सीरिया में जंग के लिए भेजा गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि 33 हजार हिन्दू और ईसाई लड़कियों को मुस्लिम बनाने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश पर काम किया गया है ताकि केरल को एक इस्लामिक राज्य बनाया जा सके। फिल्म की कहानी में हकीकत में तीन महिलाओं का जिक्र है, लेकिन इसके प्रचार में 32 हजार, 33 हजार का जिक्र किया जा रहा है। इसके डायरेक्टर बरसों से इसी तरह का प्रचार करते आए हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, और किसी भी अदालत ने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस फिल्म को बहुत बुरी तरह साम्प्रदायिक झूठ फैलाने और तनाव खड़ा करने का हिन्दुत्ववादी काम बताया जा रहा है, और केरल में आजादी से अब तक सत्ता में आने वाली दोनों पार्टियों, सीपीएम और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। अभी पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में इस पर रोक लगा दी ताकि साम्प्रदायिक नफरत में कोई हिंसा न हो, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे नोटिस जारी किया है।

हिन्दुस्तान जैसे लोकतंत्र में हाल के बरसों में कश्मीर फाईल्स से लेकर कुछ दूसरी फिल्मों तक का जिस तरह से चुनावी-राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, वह लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और अनोखा हथियार है। अभिव्यक्ति की आजादी लोगों को मनचाहे आरोपों सहित कोई कहानी लिखने और उस पर फिल्म बनाने की आजादी देती है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र की कोई भी आजादी बिना जिम्मेदारियों की नहीं रहती है। अगर किसी की कहानी या फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ एक झूठ फैलाकर लोगों के मन में उनके प्रति नफरत पैदा करती है, उससे साम्प्रदायिक हिंसा पैदा की जा सकती है, तो वह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और देश-प्रदेश या समुदाय के हिफाजत के हक के बीच एक टकराव रहता है। पश्चिम के जो अधिक विकसित लोकतंत्र हैं वे अपने एक-एक कार्टून की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए कितने ही आतंकी हमले झेल लेते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां पर करीब 15 फीसदी मुस्लिम आबादी है वहां अगर पूरी आबादी को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश की जाती है, उसका चुनावी इस्तेमाल किया जाता है, उसे कोई पार्टी अपने बाकी संगठनों और अपनी सरकारों के साथ मिलकर खुला बाजारू बढ़ावा देती है, देश में नफरत फैलाने में भागीदार बनती है, तो फिर राज्य चलाने वाली कुछ सरकारों को यह हक है कि वे अपने राज्य को साम्प्रदायिक हिंसा की आग से बचाने के लिए इस तरह की रोक लगाएं। यह रोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं है, यह झूठ पर आधारित नफरत फैलाने की, हिंसा फैलाने की साजिश पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जरूर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को संविधान पर आधारित फैसले देने हैं, कोई राज्य नहीं चलाना है। राज्य या केन्द्र सरकारों को बहुत से अधिकार इसीलिए मिले रहते हैं कि वे कानून में लोगों को मिले अधिकारों को समय-समय पर रोक सकें। जब बिना किसी जनहित वाले किसी मुद्दे से जनहित का बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा हो, तो कानून की किताब बहुत काम की नहीं रह जाती। कानून की किताब अगर हर मामले में असरदार रहती, तो देश में आज इतनी साम्प्रदायिक नफरत फैलनी ही नहीं थी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही हेट-स्पीच के खिलाफ बड़े कड़े हुक्म दिए हैं, और राज्य सरकार के छोटे-छोटे अफसरों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है कि उनके इलाके में अगर कोई नफरत की बात करे, तो उस पर कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वे खुद होकर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। अब यह तो पूरी की पूरी फिल्म ही हेट-स्पीच है, इसे तो खुद सुप्रीम कोर्ट के सामान्य आदेश के मुताबिक इजाजत नहीं मिलनी थी, लेकिन फिल्मी अंदाज में, कहानी की शक्ल में रख देने से नफरत मासूम तो नहीं हो जाती। फिर आज के वक्त में सुप्रीम कोर्ट से किसी फिल्म को मंजूरी मिल जाना उसकी मासूमियत का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। पिछले सात बरसों में सारा का सारा सेंसर बोर्ड जैसे लोगों को मनोनीत करके बना है, उन लोगों की सोच का एक सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। इसलिए चुनाव को ध्यान में रखकर समय-समय पर ऐसे फिल्मी हमले अगर इस देश के अमन-चैन पर होंगे, अगर फिल्मों से किसी धर्म के प्रति दहशत और नफरत फैलाई जाएगी, तो फिर उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बचाना जायज नहीं है, फिर चाहे सेंसर बोर्ड ने ही उसे जायज क्यों न ठहरा दिया हो। एक विचारधारा पर हमलावर तरीके से काम करने वाली सरकार एक-एक करके तमाम मनोनीत जगहों पर अपने हमख्याल लोगों को ही बिठाती है, इसलिए जो लोग तरह-तरह की फाईल्स बना रहे हैं, उन्हीं के वैचारिक भाई-बहन इन फाईल्स को मंजूर कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान के आज के माहौल में किसी राज्य सरकार को लगता है कि किसी फिल्म या उपन्यास से वहां तबाही आ सकती है, बुरी तरह साम्प्रदायिक हिंसा फैल सकती है, तो उस पर रोक लगाना उसका जायज काम है। और यह फिल्म ममता बैनर्जी के खिलाफ नहीं बनी है, यह फिल्म केरल में कम्युनिस्ट सरकार को परेशान कर रही है जिस पार्टी से ममता की कोई मोहब्बत भी नहीं है। 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सेटेनिक वर्सेस पर बैन लगाया था, और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली सरकार थी। लोग इस बात को कहते हैं कि ईरान के प्रमुख अयातुल्ला खुमैनी ने भी जब रुश्दी के खिलाफ फतवा नहीं दिया था, तब हिन्दुस्तान उसे प्रतिबंधित कर चुका था। ईरान में इस किताब को लेकर धार्मिक दंगे का खतरा नहीं था, जो कि हिन्दुस्तान में था, यहां का मुस्लिम समुदाय अगर इसे इस्लाम विरोधी ईशनिंदा मानकर इसके खिलाफ सडक़ों पर हिंसा करने लगता, तो अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता हिन्दुस्तान पर बहुत ही भारी पड़ती। लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि 33 बरस पश्चिम बंगाल पर राज करने वाले वामपंथियों ने भी वहां तसलीमा नसरीन की किताब पर एक वक्त रोक लगाई थी। हालांकि वह किताब मुस्लिम दकियानूसी लोगों के खिलाफ थी, धर्मान्धता के खिलाफ थी, और ये सब वामपंथी नीतियों के हिसाब से ठीक भी था, लेकिन सरकार चलाने की अपनी जिम्मेदारी होती है। वह रोक बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हटाई थी। अभी 2017 में तसलीमा नसरीन ने यह कहा था कि उनके लिए तो ममदा बैनर्जी वामपंथियों के मुकाबले अधिक कड़ी साबित हुई हैं और उन्हें बंगाल आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उनकी किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है, और उनके लिखे हुए एक टीवी सीरियल पर भी रोक लगाई गई है।

लोकतंत्र एक बहुत ही लचीला तंत्र जरूर है, और यह इतना लचीला है कि यह अपने भीतर अपने आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों, उसे खत्म करने वाले लोगों को भी जगह देता है, उन्हें भी बर्दाश्त करता है। यह कुछ वैसा ही है जैसा कि कोई अपने घर में हत्यारे, डकैत, और बलात्कारियों को जगह दे, और वे उस घर में ही सब जुर्म करके जाएं। यह लोकतंत्र जितनी आजादी देता है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह निजी आजादी के साथ-साथ सार्वजनिक हिफाजत और सार्वजनिक हक के सम्मान की जिम्मेदारी भी दे, वरना कोई दूसरी विचारधारा अगर गुजरात फाईल्स बनाने लगे, 1984 फाईल्स बनाने लगे, अयोध्या फाईल्स बनाने लगे, तो देश का क्या हाल होगा? लोगों को याद रखना चाहिए कि आज केरल-फाईल्स पर रोक जिन्हें आजादी पर हमला लग रही है, उन लोगों की सरकार ने गुजरात दंगों पर बनी न सिर्फ फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्री को, बल्कि हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को भी रोका है। हाल के बरसों में नफरत और हिंसा फैलाने की, किसी धर्म को लेकर दहशत फैलाने की हर किस्म की कोशिश चल रही है। पश्चिम में इसे इस्लामोफोबिया नाम से बुलाया जाता है, हिन्दुस्तान में लव-जिहाद जैसा एक स्थानीय शब्द इसके लिए गढ़ लिया गया है। जो राज्य नफरत और हिंसा की ऐसी साजिशों पर, खतरों पर रोक लगाना चाहते हैं, यह उनका जायज हक है। हम ममता बैनर्जी के लगाए रोक के पक्ष में हैं क्योंकि यह उनकी निजी आलोचना करने वाले किसी कार्टून पर रोक नहीं है, यह व्यापक जनजीवन की हिफाजत की रोक है। सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ करना है, तो उसे सेंसर बोर्ड से जवाब-तलब करना चाहिए कि उसकी मंजूरी दी हुई इस फिल्म से कैसे खतरे खड़े हो रहे हैं, यह किस किस्म की साजिश दिख रही है, क्या बोर्ड ने इस पर गौर किया है?

जब कभी ऐसा लगे कि इससे अधिक दिल दहलाने वाली खबर कम होगी, तभी कुछ ऐसा आ जाता है कि उसके पहले कि हैवानियत कम लगने लगती है। पाकिस्तान की एक खबर आई कि वहां इस्लाम छोड़ चुके एक नास्तिक सामाजिक कार्यकर्ता हैरिस सुल्तान ने अपनी एक किताब में यह लिखा है कि किस तरह वहां लोग अपनी लड़कियों की कब्र पर ताले लगाकर रख रहे हैं कि उनके दफन बदन बलात्कार से बचाए जा सकें। द कर्स ऑफ गॉड, वाई आई लेफ्ट इस्लाम नाम की इस किताब के बारे में हैरिस ने अभी ट्विटर पर लिखा है- पाकिस्तान ने यौन कुंठाओं से ग्रस्त एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें लोग अपनी बेटियों की कब्र पर ताले डाल रहे हैं ताकि उन्हें बलात्कार से बचाया जा सके। हैरिस ने लिखा है कि जब आप बलात्कार से बचाने के लिए बुर्के की बात करते हो, तो ऐसी सोच कब्र तक ले जाती है।

पहली नजर में यह खबर फर्जी लगी, और हिन्दुस्तान के कई बड़े अखबारों ने इसे छापा था, लेकिन कम से कम एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने इसे अपनी वेबसाइट से बिना कुछ लिखे हटा दिया। लेकिन जिस पाकिस्तानी अखबार के हवाले से यह बात हिन्दुस्तानी अखबारों में आई है, डेली टाईम्स नाम के उस अखबार में ढूंढते हुए उसके एडिटोरियल कॉलम में 28 अप्रैल को इस बारे में लिखा हुआ मिला। पाकिस्तान के बारे में इस संपादकीय में लिखा गया है- अपने देश के पारिवारिक मूल्यों पर बड़ा गर्व करने वाले पाकिस्तान में हर दो घंटे में एक औरत से बलात्कार होता है। लेकिन दिल दहलाने वाली एक बात यह है कि महिलाओं की कब्र पर ताले डालने पड़ रहे हैं कि लाशों से बलात्कार न हों। पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया (लाश से सेक्स) के मामले अंधाधुंध बढ़ रहे हैं, और ऐसे में यह आसानी से समझ आता है कि लोग अपने गुजरे हुए लोगों को इनसे बचाना चाहते हैं। इस यौन कुंठाग्रस्त समाज में महिला का अस्तित्व एक ऐसे खिलौने से अधिक नहीं है जिससे खेलते हुए लोग उसके हाथ-पैर मोड़ सकते हैं। कुछ ही दिन पहले एक हाईवे के किनारे 18 बरस की लडक़ी की जली हुई लाश मिली है जिसे कुल्हाड़े से काटा गया था। लेकिन ऐसे कितने ही मामले पाकिस्तान की सरकार का ध्यान खींचने के लिए काफी नहीं है। इस देश में कुछ बिना दांत-नाखून के कानून हैं, और कुछ नारों वाले पोस्टर हैं, और प्रेस कांफ्रेंस में किए जाने वाले दावे हैं, जो सब बेअसर हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग का कहना है कि 40 फीसदी से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं जिंदगी में किसी न किसी तरह की हिंसा झेलती हैं।

अखबार ने, और एक प्रमुख पाकिस्तानी अखबार ने जब इस बारे में लिखा है तो इस खबर को खारिज करना ठीक नहीं है। हैरिस सुल्तान नाम के लेखक ने तो इस बारे में लिखा ही है, पाकिस्तानी अखबार ने इस पर संपादकीय ही लिखा है, इसलिए इसे पाकिस्तान या मुस्लिम विरोधी प्रचार मानना ठीक नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी बन गई एएनआई ने भी यह समाचार जारी किया है। कुछ और खबरें बताती हैं कि किस तरह कब्रों से निकाल-निकालकर लाशों से बलात्कार के कई मामले सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में 2011 में कब्रिस्तान के एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया था जब उसने मंजूर किया था कि उसने 48 महिलाओं की लाशों से बलात्कार किया है।

अब पाकिस्तान की बात छोडक़र बाकी दुनिया की बात भी करनी चाहिए क्योंकि देशों की संस्कृति तो अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इंसानों की बुनियादी सोच कुछ कमी-बेसी के साथ मिलती-जुलती हो सकती है। जिन देशों में यौन कुंठाएं जितनी अधिक रहती हैं, वहां पर यौन अपराध उतने ही अधिक होते हैं। जहां पर लोगों के मिलने-जुलने और सेक्स-संबंध बनाने पर रोक नहीं होती है, वहां अपराध की जरूरत भी कम पड़ती है। दुनिया के बहुत से धर्म कई किस्म की नैतिकता सिखाते हैं, और हर धर्म में पाप, स्वर्ग, नर्क की धारणाएं तो हैं ही। लेकिन वेटिकन के तहत आने वाले चर्चों में बच्चों से बलात्कार का इतिहास पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। और धर्म भी कहीं पीछे नहीं हैं। यह इसलिए भी है कि जो-जो धर्म अपने लोगों पर ब्रम्हचारी रहने की शर्त थोपते हैं, उनके बदन अपनी जरूरत कहीं न कहीं से पूरी कर लेते हैं। ब्रम्हचर्य कागज पर तो लिखे जाने लायक शब्द है, लेकिन असल जिंदगी में इस पर अमल तकरीबन नामुमकिन रहता है।

पाकिस्तान या उस किस्म की दकियानूसी संस्कृति वाले देश महिलाओं को बुर्के में रखकर, या दूसरे धर्मों और संस्कृतियों के लोग उन्हें किसी दूसरे किस्म के पर्दे, घूंघट में रखकर यह मान लेते हैं कि मर्दों को उत्तेजना से बचाया जा सकेगा। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर औरत के कपड़े ही मर्दों को उत्तेजना से बचाते, तो फिर कब्र के भीतर का महिला का बदन तो बाहर से दिखता नहीं है, कब्र खोदकर उससे बलात्कार की नौबत क्यों आती?

समाज में जब-जब लोगों की प्राकृतिक जरूरतों पर कानूनी या सामाजिक रोक लगाई जाती है, तब-तब कई किस्म के अपराध बढ़ते हैं। पाकिस्तान में अगर हर दो घंटे में एक महिला से बलात्कार के आंकड़े हैं, तो यह मानकर चलना चाहिए कि कई बलात्कार होने पर ही कोई एक बलात्कार रिपोर्ट होता होगा। जिस धर्म में अच्छे चाल-चलन और नेक काम पर जन्नत में हूरों का वायदा हो, और बुरे काम पर दोजख की आग में जलना बताया गया हो, वहां भी अगर लाशों से बलात्कार हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि मजहब किसी को बुरे काम से नहीं रोकता, दिखावे के लिए मजहब को जितना मान लिया जाए, वह इंसान के भीतर की हैवानियत को नहीं रोक पाता। यह भी हो सकता है कि धर्मों की नीयत ही ऐसी हैवानियत (सच तो इसे इंसानियत कहना ही होगा) पर रोक लगाने की नहीं होगी।

फिलहाल उन धर्मों के लोग राहत महसूस कर सकते हैं जो लाशों को जला देते हैं, क्योंकि उनके भीतर के यौन कुंठाग्रस्त लोग भी पंचतत्वों से तो बलात्कार कर नहीं सकते।

अगर इस्लाम छोड़े हुए, और नास्तिक बन चुके एक लेखक की किताब की ही बात होती, तो उसे इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश माना जा सकता था, लेकिन जब वहां का एक प्रमुख अखबार इस पर संपादकीय लिख रहा है, तो इसे झूठी खबर मानना ठीक नहीं है। सभी धर्मों के लोग अपने-अपने भीतर के मुजरिमों पर अपने धर्म के असर को एक बार फिर आंक लें कि धर्म किस बुरे काम को रोक पाता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

विश्व हिन्दू परिषद की एक चर्चित नेता, साध्वी प्रज्ञा का नाम अक्सर ही नफरती खबरों के साथ आता है। उनका ट्विटर अकाऊंट उन्हें भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, और आरएसएस की महिला शाखा राष्ट्रीय सेविका समिति का सदस्य भी। उन्हें ट्विटर पर सवा तीन लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं, जिनमें बहुत से प्रमुख नेता, और टीवी पत्रकार भी हैं। इसलिए वे जो लिखती हैं, और पोस्ट करती हैं, उनसे गंभीरता से लेना ही चाहिए।

अभी उनकी ताजा पोस्ट कल शाम की ही है जिसमें उन्होंने लिखा है- पिछले कुछ दिनों में भिवानी (हरियाणा) में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध मजारों को हटाकर मंदिर की जमीन खाली कराई गई है, इन जगहों पर मंदिर निर्माण के लिए अपने सामथ्र्य अनुसार आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। उन्होंने मजार की फोटो, मजार खोदकर हटाने की फोटो, और वहां पर उसी शेड में नया चबूतरा बनाकर बजरंग बली बिठा देने की तस्वीरें पोस्ट की हैं। अगर किसी प्रदेश में कानून का राज है, तो यह नौबत भयानक लग सकती है कि किसी एक धर्म से जुड़ी हुई मजार को इस तरह साम्प्रदायिक कार्रवाई से हटाकर, वहां पर बजरंग बली स्थापित किए जा रहे हैं, और उसका एक दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जहां कानून का राज न हो, वहां इसे ही इंसाफ भी कहा जा सकता है। इस ट्वीट में साध्वी प्राची ने विश्व हिन्दू परिषद के बैंक अकाऊंट डिटेल्स भी दिए हैं जहां पर पैसा जमा किया जा सकता है।

यह जरूर है कि साध्वी प्राची की इस ट्वीट पर जहां कुछ लोगों ने तारीफ की है, वहीं बहुत लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। कुछ हिन्दुओं ने लिखा है, विश्व हिन्दू परिषद क्या कोई इंफोर्समेंट एजेंसी है? ये कहो कि भाजपाई गुंडों ने जमीन कब्जा करके वहां भीख मांगने के स्पॉट बनाए हैं। एक और ने लिखा है- इन फर्जी ठेकेदारों के अनुसार कोई दलित मंदिर चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है, लेकिन मजार तोडक़र कब्र के ऊपर बना मंदिर पवित्र होगा। एक ने लिखा है मजार थीं अवैध थीं, उनको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोडक़र मंदिर बनाया जाएगा तो वे अवैध नहीं रहेंगे। एक और हिन्दू महिला ने लिखा है- तुम्हें बॉयकाट करने की अच्छी रकम मिलती होगी, खुद दे दो, हम सबसे क्यों मांग रही हो, एक धर्म को नीचा दिखाकर दूसरे को ऊंचा बताने वाले दोगले लोग नहीं हैं हम। एक ने लिखा है रोजगार और विद्या मंदिर को मत दो, मुफ्तखोरों को ही धर्म की आड़ में मंदिर बनाने को दो। एक सनातनी हिन्दू ने लिखा है- चार दीवारी और छत का खर्चा बच गया। एक और हिन्दू ने लिखा है- अब मंदिर अवैध नहीं होगा न प्राची ताई? एक ने लिखा है- क्या दिन आ गए हैं कि आज बीजेपी राज में मंदिर बनाने के लिए मजार तोडऩी पड़ रही है।

एक और हिन्दू ने लिखा है अंधभक्तों मजारों में मूर्तियां स्थापित करके हिन्दू राष्ट्र बनाने में लगे हैं। एक ने लिखा है- इसे कहते हैं एक बीमारी हटाकर दूसरी बीमारी पाल लेना। एक हिन्दू ने लिखा है-बहुत ही सराहनीय काम किया है, अन्य प्रदेशों में बजरंग दल के भाई इससे प्रेरणा लें, और अवैध मजारें और मंदिरें ध्वस्त करें। एक और हिन्दू का लिखना है-ये ससुरे पढ़े-लिखे होते तो आज मजारों और मूर्तियों के पीछे पढऩे की जरूरत नहीं होती। एक ने लिखा है-रामनाम जपना पराया माल अपना, शायद यही तुम्हारा धर्म है। एक ने लिखा है-इतनी नीच सोच कैसी आती है तेरे दिमाग में। एक हिन्दू ने लिखा है-मैं किसी भी धार्मिक स्थल बनाने के लिए गाली के सिवाय कोई सहयोग नहीं दे सकता। एक और हिन्दू ने लिखा है-धर्म की दलाली मस्जिद हटाओ मंदिर बनाओ चंदाजीवी।

हमने यहां पर मुस्लिमों की लिखी हुई टिप्पणियां नहीं लिखी हैं क्योंकि उनसे एक तनाव खड़ा हो सकता है। अब तनाव तो इन हरकतों से भी खड़ा हो सकता है जो कि साध्वी प्राची वहां कर रही हैं। लेकिन राज भाजपा का है इसलिए फिलहाल वहां कोई कुछ बोलते नहीं दिख रहा। लेकिन यह सोचकर तरस आती है कि बजरंग बली के नसीब में अब किसी मजार के ऊपर बैठना लिखा है। इस तथाकथित हिन्दू राष्ट्र में हिन्दी देवी-देवताओं के लिए जगह की मानो कमी पड़ गई है, और मस्जिद या मजार को तोडक़र उन्हें बिठाया जा रहा है। एक बार फिर यह याद दिलाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में हेट-स्पीच के खिलाफ जो कड़े हुक्म दिए हैं, वे ऐसी स्पीच पर भी लागू होते हैं जो कि साध्वी प्राची ने पोस्ट की है, और जो उनके साथ के बजरंगी वहां पर कर रहे हैं। अब यह सुझाना हमें खुद ही कुछ नाजायज लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में दखल देनी चाहिए, और हरियाणा सरकार को कटघरे में बुलाना चाहिए। यह भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायमित्रों की तरह देश में एक निगरानी कमेटी बनानी चाहिए जिसके लोग सोशल मीडिया और अखबार-टीवी पर नफरती बातों की निगरानी करें, और उन्हें अदालत के सामने रखते जाएं ताकि उन पर अफसरों और नेताओं से, और नफरती लोगों से जवाब-तलब हो सके।

हिन्दुस्तान एक अभूतपूर्व साम्प्रदायिकता से गुजर रहा है, और न सिर्फ हिन्दूवादी ताकतें, बल्कि कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्षता के दावे वाली पार्टी भी जगह-जगह अपने नर्म-हिन्दुत्व का प्रदर्शन करने के लिए एक पैर पर खड़ी दिखती है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आपस में यह कहते दिखते हैं कि पार्टी पर से हिन्दूविरोधी होने का लेबल हटाना है। लेकिन ऐसा लेबल हटाते हुए ये बड़े-बड़े नेता जो कि गांधी और नेहरू के नाम का खाते हैं, वे मुस्लिमों को नामौजूद मानने पर उतारू हैं, और अपने कांग्रेसी होने का तो दावा करते ही हैं। यह नौबत इस देश को हिन्दू राष्ट्र की कोशिशों की तरफ बढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि आज भाजपा और दूसरी हिन्दुत्ववादी ताकतें अगर भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दें, तो आधे कांग्रेसी नेता उसके साथ रहेंगे कि कहीं ऐसा न करने पर उन्हें कम हिन्दू न समझ लिया जाए। लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की रीढ़ की हड्डी निकलवाकर उसे दफना दिया है, और वे हिन्दुत्व की नदी के बहाव में सहूलियत के साथ बहते जा रहे हैं, जितनी सहूलियत से कोई मुर्दा बह सकता है, उससे अधिक सहूलियत से आज कांग्रेस के लोग बह रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे में ईमानदारी से धर्मनिरपेक्ष रहने वाले लोगों को खुद कांग्रेस के भीतर हाशिए पर किया जा रहा है क्योंकि वे लुभावनी साम्प्रदायिक राजनीति की राह पर रोड़े से अधिक कुछ नहीं लग रहे हैं।

हिन्दुस्तानी लोकतंत्र के आज के हालात में ऐसे कांग्रेसी नेता पार्टी को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से हटा रहे हैं। ऐसा लगता है कि खुद राहुल गांधी आज कांग्रेस में ताकतवर नेताओं के बीच बिल्कुल अल्पसंख्यकों में रह गए हैं, और बहुसंख्यक लोग देश की बहुसंख्यक-साम्प्रदायिक राजनीति में शामिल हैं, और कांग्रेस में रहते हुए राहुल को बर्दाश्त भर कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी अलग-अलग प्रदेशों में अपनी ही पार्टी के लोगों का नर्म-हिन्दुत्व बारीकी से देखेंगे, तो इस पार्टी से ही उनका मन भर जाएगा। लेकिन जिन लोगों को आज हिन्दुत्व की राजनीति एक बेबसी लग रही है, उसे करना सुहावना लग रहा है, वे लोग जान लें कि जिस दिन हिन्दुत्व के नाम पर लोगों को वोट देना रहेगा, वे हिन्दुत्व की खालिस पार्टी भाजपा को ही वोट देंगे, हिन्दुत्व की बी, सी, या डी टीम को नहीं। फिलहाल देश भर में ऐसी जो साम्प्रदायिकता हो रही है, उसमें चुप रहने वालों का नाम भी इतिहास में दर्ज हो रहा है, और वक्त की नदी में मुर्दों की तरह बहने वाले मौन लोगों का भी। आज सत्ता और राजनीति की हुआ-हुआ में समझदारी की बात बहुतों को सुनाई भी नहीं देगी, लेकिन इतिहास सबका हिसाब रखेगा।

हिन्दुस्तान में बिखरे लहू से परे देखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में चला जाए। कई जगहों पर कई बातें पहली बार हो रही हैं, और इस कॉलम के नाम के मुताबिक उन पर लिखने की एक गुंजाइश बनती है। अब एक अटपटी और अनोखी खबर स्पेन से आई है जहां पर टीवी की एक मशहूर अभिनेत्री अना ओबरेगॉन ने अभी यह घोषणा की थी कि उसने अमरीका में सरोगेसी से एक बच्ची को जन्म दिलवाया है। इसके बाद उसने उस बच्ची को गोद भी लिया है जो कि कानूनी रूप से तो उसकी बेटी है, लेकिन शारीरिक रूप से उसकी पोती है।

ऐसा सचमुच ही इसलिए मुमकिन है कि उसका 27 बरस का बेटा कुछ अरसा पहले कैंसर से गुजर गया था, मरने के पहले 2020 में उसने अपने शुक्राणु अमरीका के एक स्पर्म-बैंक में रखवा दिए थे ताकि बीमारी से उबरने के बाद उनसे उसके कोई बच्चे हो सकें, या उसके गुजर जाने के बाद भी उनसे किसी चिकित्सा-तकनीक से बच्चे हो सकें। और मरने के एक हफ्ते पहले अपनी मां से भी उसने अपनी यह आखिरी इच्छा बताई थी। इसके बाद 68 बरस की मां ने अमरीका में सरोगेसी का यह इंतजाम किया, और अपने बेटे के शुक्राणु से यह बच्ची पाई।

मानवीय रूप से यह बड़ी दिलचस्प कहानी होनी चाहिए थी, लेकिन स्पेन के इससे जुड़े हुए कानून हैरान करने की हद तक जटिल और उलझे हुए हैं। उनके चलते यह महिला, और इसकी पोती और बेटी, दोनों ही, यह बच्ची, दोनों कानूनों में उलझ गए हैं।

इसे समझने की कोशिश करें तो स्पेन में सरोगेसी को गैरकानूनी करार दिया गया है क्योंकि यह माना जाता है कि यह एक महिला के बदन के साथ हिंसा है। लेकिन यह सरोगेसी अमरीका में हुई है जहां पर यह कानूनी है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन स्पेन के नागरिकों पर कुछ दूसरे तरह की कानूनी रोक और भी है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपनी ही अगली पीढिय़ों के किसी वारिस को गोद नहीं ले सकते। लेकिन अना का कहना है कि यह बच्ची उसकी पोती नहीं है बल्कि उसकी बेटी है, और कानूनी रूप से वह उसकी मां है। अब स्पेन के कानून के मुताबिक किसी मृत व्यक्ति के शुक्राणुओं का इस्तेमाल मेडिकल-गर्भाधान में किया तो जा सकता है, लेकिन वह मौत के कुल 12 महीनों के भीतर इस्तेमाल हो सकता है, और उसके साथ यह शर्त है कि उसे किसी विधवा महिला को ही दिया जा सकता है।

अब अना के यह कहने पर कि उसने अमरीका में सरोगेट मां को भुगतान किया है, स्पेन में बड़ा बवाल चल रहा है। वहां यह बहस चल रही है कि इस पर मुकदमा बनता है या नहीं बनता है। और मीडिया के सामने इस घोषणा के बीच जब पूछा गया कि क्या बेटे के शुक्राणु से यही एक बच्ची होगी, या और बच्चे भी होंगे, तो अना ने आगे की संभावनाओं को खारिज करने से मना कर दिया। मतलब यह कि अगर स्पेन में इसे लेकर कोई कानूनी मुकदमा होता है, तो हो सकता है कि वह आगे जाकर एक से अधिक मामलों पर लागू हो।

कुछ लोगों का कहना है कि स्पेन का कानून जरूरत से ज्यादा जटिल बनाया गया है, जिसमें इंसानी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा गया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस अभिनेत्री ने अपने मृत बेटे की अंतिम इच्छा को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया, वह कुछ अधिक ही जटिल था, और उस इच्छा को कानूनी दायरे में कैसे पूरा किया जा सकेगा, इस बारे में उसने नहीं सोचा। अब स्पेन का कानून अपनी इस 68 बरस की अभिनेत्री, और उसकी बेटी/पोती के साथ क्या करता है, यह आगे दिखेगा। फिलहाल तो इसने सरोगेसी को एक चर्चित खबर में लाकर एक मुद्दा बनाया है जिस पर कुछ और बात हो सकती है।

आज दुनिया में सरोगेसी को लेकर कई किस्म के कानून बन रहे हैं, अलग-अलग देश अपनी संस्कृतियों के हिसाब से कानून बना रहे हैं। हिन्दुस्तान को देखें तो यहां पर सरोगेसी से किसी के भी कमाई करने पर कड़ी कानूनी रोक है। कोई महिला किसी दूसरे के बच्चों को अपनी कोख में तभी रख सकती है, जब उसके मन में उनके लिए प्रेम हो। इसके लिए किसी तरह का भुगतान पाने की छूट नहीं है।

भारत में 2022 में ही यह कानून बना ताकि कोख को किराए पर देने का काम न किया जा सके। अब स्वाभाविक तरीके से जिस जोड़े के बच्चे नहीं हो पाते हैं, और अगर सरोगेसी ही उनके लिए अकेली तकनीक रहती है, तो उन्हें सरकारी मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ता है, और उनकी खुद की उम्र 25 से 50 बरस के बीच ही होनी चाहिए, उनके खुद के किसी भी तरह के बच्चे नहीं होने चाहिए, न खुद के पैदा किए हुए, न गोद लिए हुए, और न सरोगेसी से पाए हुए। उनकी मेडिकल रिपोर्ट उन्हें किसी भी किस्म की जेनेटिक बीमारियों से मुक्त बताने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी बोर्ड के सामने उन्हें सरोगेसी के लिए तैयार महिला का तीन साल का सेहत का बीमा पेश करना होगा। ऐसी महिला 25 से 35 बरस उम्र की ही होनी चाहिए, उसे शादीशुदा, तलाकशुदा या विधवा होना चाहिए, और उसके खुद के एक बेटे या बेटी का होना भी जरूरी है। यह उसका सरोगेट बनने का पहला मौका होना चाहिए, और किसी मनोचिकित्सक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि वह मानसिक रूप से इस काम के लिए स्वस्थ है। इसके बाद मेडिकल बोर्ड अगर मंजूरी देगा, तो ही कोई कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र सरोगेसी में इनकी मदद कर सकेगा।

इस तरह की एक बड़ी जटिल व्यवस्था हिन्दुस्तान में है, जो कि अपनी कोख में दूसरों का बच्चा रखने वाली महिला को उससे कोई कमाई नहीं करने देती। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस तकनीक और इस कानूनी कार्रवाई का खर्च उठाने वाला जोड़ा अगर भुगतान करने की हालत में है, तो भी सरोगेट मां कोई भुगतान नहीं ले सकती। सरकार का मानना है कि इस काम का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया में जो अधिक संवेदनशील, लोकतांत्रिक, और सभ्य देश हैं, वहां पर भी इसके लिए भुगतान का इंतजाम है जैसे कि अभी इस स्पेनी अभिनेत्री ने अमरीका में किया है।

सरकार कानून तो बना चुकी है, लेकिन हिन्दुस्तान में हर बरस कुछ लाख महिलाओं को एक कानूनी कमाई हो सकती थी, उसकी संभावना सरकार ने खत्म कर दी। आज भी लगता यही है कि ऐसे एग्रीमेंट के पीछे, परदे के पीछे कोई भुगतान जरूर होता होगा, वरना कोई महिला मुफ्त में ऐसी तकलीफ और मेहनत से, और मानसिक उतार-चढ़ाव से क्यों गुजरेगी? लेकिन कानून ने भुगतान की संभावना को खत्म करके एक अटपटा काम किया है, और कानून की नजरों से परे दो नंबर के लेन-देन की एक गारंटी कर दी है। चूंकि हिन्दुस्तान की संसद पिछले बरसों में किसी कानून पर चर्चा करने की संभावना खो चुकी है, और अब महज बाहुबल से वहां काम हो जाता है, इसलिए बहुत से कानून ऐसे बनने का खतरा है, जो कि जायज नहीं होंगे, और हो सकता है कि उनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट तक जाकर खारिज भी हो जाएं। देश के तीन चर्चित किसान कानूनों को संसद से कानून बन जाने के बाद भी सरकार को वापिस लेना पड़ा। अब सरोगेसी की जरूरत वाले पति-पत्नी या प्रेमी जोड़े इतने एकजुट नहीं हैं, और संख्या में इतने अधिक नहीं हैं, और संभावित सरोगेट मां भी बेचेहरा हैं, इसलिए उस मुद्दे पर कोई संगठित मांग उठ भी नहीं सकती, और सांसदों के बीच इस पर कोई अधिक चर्चा भी नहीं हो सकती। लेकिन आगे चलकर भारत में सरोगेसी कानून की शर्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला जाएगा, तो हो सकता है कि वहां पर इसमें बदलाव आए। तब तक तो अपनी कोख देने वाली महिला को कोई आर्थिक मुआवजा या भुगतान पाने की गुंजाइश नहीं है।

(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

पश्चिम में बसी हुई एक भारतवंशी महिला ने अभी पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक चेतना बताने वाले कई ट्वीट किए हैं। उनमें से कुछ कट्टरपंथ और धर्मान्ध ताकतों के खिलाफ कड़ा हमला भी रहा। हिन्दुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ ने केरल के एक टीवी चैनल पर केन्द्र सरकार की लगाई गई रोक को हटाते हुए अपने फैसले में यह लिखा कि समाज के जिम्मेदार कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस बहुत जरूरी है। यह प्रेस की जिम्मेदारी है कि वह सत्ता को सच बताते रहे। फैसले में और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज की यहां की चर्चा का मकसद इस महिला द्वारा इस फैसले की खबर के साथ किया गया एक ट्वीट है। उसने अंग्रेजी में जो लिखा है वह आदमी और औरत के लिए अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल होने वाली बोलचाल की जुबान है जिसे कुछ लोग अश्लील भी मान सकते हैं। इसकी चर्चा किए बिना और कोई रास्ता नहीं है कि उस पर कोई बात कर सकें, इसलिए इन शब्दों को यहां पर दुहराना जरूरी है।

अंग्रेजी में अक्सर मर्दानगी का जिक्र करने के लिए कहा जाता है- हैव बॉल्स। इसका सीधा-सीधा मतलब पुरूषों के अंडकोष से होता है जो कि सिर्फ पुरूषों के ही पास होते हैं, महिलाओं के पास नहीं होते। ऐसे में जब किसी को हिम्मत दिखाने के लिए उकसाते हुए जब कहा जाता है- हैव बॉल्स, तो उसका मतलब होता है कि मर्द की तरह बर्ताव करो। इसी तरह अंग्रेजी के स्कूल-कॉलेज से लेकर अंग्रेजी बोलने वाले समाज तक मर्दानगी की एक और जुबान चलती है जिसमें शर्मीले, या डरने वाले लडक़ों को चुनौतियां मिलती रहती हैं, डोंट बी अप पुसी। इसका सीधा-सीधा मतलब महिला के गुप्तांग से होता है। इसे एक कायर होने के प्रतीक की तरह बोला जाता है कि लड़कियों की तरह मत डरो, औरतों की तरह बर्ताव मत करो। अब सोशल मीडिया पर सामाजिक चेतना की बात लिखने वाली एक बड़ी पढ़ी-लिखी महिला जब यह लिखती है कि सीजेआई चन्द्रचूड़ हैज बॉल्स, नाऊ ओनली इफ मीडिया विल स्टॉप बीइंग पुसी, डैट वुड बी मैग्नीफिसेंट, तो बिना अश्लीलता के इसका मतलब यह है कि जस्टिस चन्द्रचूड़ ने तो मर्दानगी दिखा दी है, अब यह मीडिया की बारी है कि वह जनानी होना बंद करे।

मर्द को औरत के मुकाबले बेहतर बताना, बहादुरी का प्रतीक बताना, और औरत को कायर बताना, कमजोर बताना बहुत नई बात नहीं है। यह चलते ही रहता है। जो लोग खासे पढ़े-लिखे हैं, और राजनीतिक चेतना से संपन्न भी हैं, और औरत-मर्द की बराबरी की बात भी समझते हैं, करते हैं, वे भी लगातार बोलने और लिखने में ऐसी चूक करते हैं, ऐसी लापरवाही दिखाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि पीढिय़ों से सुनी हुई, और सदियों की पढ़ी हुई जुबान यही सिखाती है कि औरत कमजोर है, और मर्द बहादुर है। नतीजा यह होता है कि समाज के सबसे जिम्मेदार लोग भी इन प्रतीकों का ज्यों का त्यों इस्तेमाल करने लगते हैं।

जिस सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर यह ट्वीट हुआ, और जिसे लेकर यह बात की जा रही है, उसी सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने नफरती भाषणों के मामले की सुनवाई करते हुए कहा- सरकार नपुंसक (इम्पोटेंट) है, सरकार शक्तिहीन है, यह समय पर कार्रवाई नहीं करती है। अगर इसे चुप ही रहना है तो ऐसी सरकार की जरूरत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में बहुत से अच्छे प्रगतिशील फैसले और आदेश देने वाली जस्टिस के.एम.जोसेफ और बी.वी.नागरत्ना की बेंच यह सुनवाई कर रही थी। बगल में एक महिला जज के रहते हुए भी जस्टिस जोसेफ की भाषा में सरकार को इम्पोटेंट कहा गया जिसका शाब्दिक अर्थ नामर्द, नपुंसक, पुंसत्वहीन होता है, हालांकि इसका एक दूसरा शाब्दिक अर्थ शक्तिहीन, बेअसर भी होता है। लेकिन चूंकि इस वाक्य में जज ने इम्पोटेंट के साथ-साथ सरकार को पावरलेस भी लिखा है, इसलिए इम्पोटेंट के मतलब को शक्तिहीन मानने की कोई वजह नहीं है।

अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर अपने फैसलों में बेअसर, शक्तिहीन जैसी कमजोरियों के लिए इम्पोटेंट शब्द का इस्तेमाल करेगा, जिसका एक व्यापक इस्तेमाल नामर्द और नपुंसक बखान करने के लिए होता है, तो फिर भाषा कैसे औरत-मर्द की बराबरी रख पाएगी? मैंने भाषा के कई जानकारों से इस शब्द के बारे में पूछा, उनमें से हर किसी का कहना था कि इम्पोटेंट शब्द अलग से कमजोर या बेअसर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब औरत या मर्द के संदर्भ में इस शब्द के मतलब देखे जाते हैं, तो यह सिर्फ मर्द के लिए उपयोग होता है, औरत के लिए नहीं। अब जिस शब्द को सीधे-सीधे एक मर्द की सेक्स न कर पाने वाली कमजोरी से जोडक़र ही इस्तेमाल किया जाता है, अगर वही शब्द अदालत सरकार या राज्य के लिए इस्तेमाल करेगी, तो उसका एक मतलब यह भी निकलता है कि राज्य या सरकार भी एक मर्द है।

और यह साफ-साफ दिखता भी है कि बड़े लोगों की कही गई भाषा से छोटे लोगों के सामने एक मिसाल खड़ी हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट जज किसी सरकार को नामर्द कहेंगे, तो फिर वे तमाम महिलाएं अपने आप कमजोर साबित होने लगेंगीं जो कि मर्द नहीं हैं। भाषा जब कभी बनी, उसके पीछे लैंगिक-राजनीति रही। इस जेंडर पॉलिटिक्स का शिकार संविधान की ऊंची जगहों पर बैठे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जब उनकी भाषा इस तरह महिला-विरोधी हो जाती है, तो कोई हैरानी नहीं है कि खुद महिलाओं की भाषा महिला-विरोधी होने लगती है। वे भी पुरूषों के अंडकोष को ताकत का प्रतीक मानने लगती हैं, और महिलाओं के जननांग को कमजोरी का। और घरों की बोलचाल की भाषा में भी किसी रोते हुए लडक़े को चुप कराने यह कहा जाने लगता है कि अरे, लडक़ी की तरह रो रहे हो। मानो कि लडक़ी का काम रोना ही होता है, और वह रोने से अधिक कुछ नहीं कर सकती।

भाषा की राजनीति तमाम कमजोर तबकों के खिलाफ रहती है, उसमें गरीब के लिए हिकारत रहती है, महिलाओं के खिलाफ तो वह हमेशा ही रहती है, उसमें दलितों और आदिवासियों के लिए गंदी गालियां रहती हैं, बीमार और बूढ़ों के लिए नफरत के शब्द रहते हैं। इसलिए भाषा की मरम्मत हमेशा ही चलती रहनी चाहिए। जब किसी शब्द के दो मतलब निकलते हों, तो कहने वाले का मकसद चाहे जो मतलब हो, उसके दूसरे मतलब को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि कोई फैसला लिखते हुए या कोई टिप्पणी करते हुए लोग अपने कहे शब्दों के मुमकिन कई मतलब में से किसी एक खास मतलब का अलग से जिक्र तो करते नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जिस दरवाजे से विधायक सदन में प्रवेश करते हैं, वहां पर पुराने वक्त का संस्कृत का कोई वाक्य लिखा है जिसमें पुरूषार्थ शब्द है। इस बारे में निजी मुलाकात में बहस करने पर उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष ने इस शब्द का बचाव किया था कि यह सिर्फ पुरूषों से जुड़ा हुआ नहीं है, यह तो वीरता के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम शब्द है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसी तरह भाषा में, मिसालों में, और व्यवहार में, सभी जगह बहादुरी के हर जिक्र में सिर्फ मर्दों के शब्दों का इस्तेमाल दिखता है, और जाहिर है कि यह औरत को दूसरे दर्जे का नागरिक बताने की एक कोशिश रही है। इक्कीसवीं सदी में भाषा को इस लैंगिक-पूर्वाग्रह से ऊपर उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इम्पोटेंट जैसे शब्दों से तब तक परहेज करना चाहिए जब तक कि वह तलाक जैसे किसी मामले में चिकित्सा विज्ञान के सर्टिफिकेट में लिखा गया इम्पोटेंट जैसा शब्द न हो जो कि सेक्स करने के काबिल नहीं माना गया हो।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिन पहले एक ब्राम्हण पुलिस इंस्पेक्टर शराब के नशे में एक आदिवासी महिला के चलाए जा रहे महिला छात्रावास में पहुंचा, वहां उसने सीसीटीवी कैमरों के सामने आदिवासी लडक़ी को पीटा, उसे गंदी गालियां देते हुए उसके साथ सेक्स की धमकी दी, और भी कई किस्म की धमकी की बात इस आदिवासी महिला ने रिपोर्ट में लिखाई है। चूंकि वीडियो-कैमरों की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, इसलिए पुलिस अफसरों को भी, चाहे मजबूरी में, कार्रवाई करनी पड़ी, और इस इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। इस महिला की पूरी शिकायत भयानक है, और जब उसे नशे में झूमते और हिंसा करते दिख रहे इंस्पेक्टर के साथ जोडक़र देखा जाए, तो यह हैरानी भी होती है कि आदिवासी कहे जा रहे इस राज्य की राजधानी में ऐसी हिम्मत किसी की हो सकती है। फिर यह भी है कि अगर किसी महिला हॉस्टल में ऐसी हरकत हो रही है, तो वहां रह रहीं महिलाओं की हिफाजत का क्या होगा? उन्हें सरकार पर क्या भरोसा रहेगा? अभी यह बात भी साफ नहीं है कि इस इंस्पेक्टर की जगह अगर किसी आम सवर्ण आदमी के बारे में ऐसी सुबूतों सहित शिकायत हुई रहती, तो भी पुलिस क्या उसमें गिरफ्तारी नहीं करती?

अब कल शाम मैंने इस घटना के बार में ट्विटर पर लिखा, नशे में एक वर्दीधारी ब्राम्हण पुलिस इंस्पेक्टर ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर में एक महिला हॉस्टल की प्रभारी आदिवासी महिला को सीसीटीवी कैमरों के सामने पीटा, सेक्स की मांग रखी, और यह भी कहा कि उसे उसके (इंस्पेक्टर के) साहबों की भी सेवा करनी होगी। इसकी लिखित शिकायत पर भी पुलिस ने उसे महज निलंबित किया है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

मैंने इस महिला की शिकायत के पन्ने भी साथ में पोस्ट किए थे, और मुझे अंदाज था कि इस पर महिलाओं के हक की बात करने वाले लोगों की तरफ से जरूर कुछ लिखा हुआ आएगा। लेकिन कुछ निराशा के साथ हैरानी यह हुई कि मुझसे अच्छी तरह वाकिफ कुछ लोगों ने तुरंत इस पर नाराजगी के साथ लिखा कि मैंने इस इंस्पेक्टर को ब्राम्हण क्यों लिखा है? इनका कहना था कि सजा तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें ब्राम्हण का जिक्र क्यों किया गया है? मेरे इनमें से एक करीबी ने दो कदम और आगे बढक़र मेरे जन्म और परिवार की जाति भी गिना दी कि अगर उस जाति का इंस्पेक्टर होता, तो भी क्या मैं जाति का जिक्र करता? हालांकि इस नौजवान दोस्त को यह अच्छी तरह मालूम है कि मैं अपनी जन्म की जाति या किसी भी जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी एक ब्राम्हण होने के नाते मेरे एक सेक्स-मुजरिम को ब्राम्हण लिखने पर उनकी नाराजगी जायज थी, और उन्होंने मुझे यह जिक्र करने पर मजबूर किया कि मैंने अपनी तमाम जिंदगी में, और अब वह खासी हो चुकी है, कभी किसी धर्म या जाति के संगठन की सदस्यता नहीं ली, उनके किसी कार्यक्रम में नहीं गया। लेकिन इस ट्वीट में साफ-साफ मुजरिम दिख रहे, जुर्म कर रहे, एक महिला को पीट रहे इस इंस्पेक्टर की जाति को लिखना मेरे इन परिचित लोगों को नागवार गुजरा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती यह लाईन बार-बार लिखी गई, ठीक उसी तरह जिस तरह बार-बार यह लिखा जाता है कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता।

अब मेरे सामने आज मजबूरी यह है कि कल मेरे ट्वीट पर मेरे जातिवादी होने, नस्लवादी होने, साम्प्रदायिक होने की जो बातें मेरे परिचित लोगों ने लिखी हैं, और उनमें से कुछ तो मेरे बहुत करीबी भी हैं, तो उस बारे में मुझे आज यहां लिखना ही लिखना है। अगर तौल-तौलकर लिखे गए अपने एक-एक शब्द को मैं जायज न ठहरा सकूं, तो फिर लिखना ही बेकार होगा।

जब मैंने यह लिखा कि एक ब्राम्हण इंस्पेक्टर ने नशे में, वर्दी में ऐसा किया, और एक महिला हॉस्टल में आदिवासी महिला प्रभारी के साथ किया, राजधानी में किया, तो मैं बिल्कुल ही अलग किस्म की प्रतिक्रियाओं की उम्मीद कर रहा था। मुझे लग रहा था कि चारों तरफ फैल चुके ऐसे वीडियो, और उस वीडियो के साथ महिला की लिखित शिकायत और उस शिकायत के बाद जिले के एसपी द्वारा इस इंस्पेक्टर को निलंबित करते हुए यह लिखा गया कि वह वीडियो में महिला छात्रावास के महिला स्टॉफ के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते दिखाई पड़ रहा है, तो लोगों का इस बात पर आक्रोश होगा कि एक आदिवासी महिला के साथ ऐसा हुआ है, एक महिला छात्रावास में ऐसा हुआ है, और एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर ने ऐसा किया है, उसने नशे में ऐसा किया है, और उसने ब्राम्हण होते हुए एक आदिवासी महिला के साथ ऐसा किया है। लेकिन ब्राम्हण के जिक्र ने तमाम लोगों की तमाम सहानुभूति खत्म कर दी, और मेरे ही करीबी लोग मुझ पर ब्राम्हणविरोधी होने, मामले को साम्प्रदायिक रंग देने की तोहमत लगाने लगे।

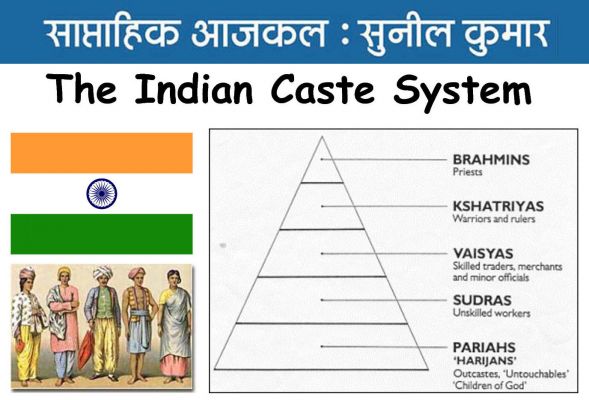

हिन्दुस्तान के कानून में जब एक ब्राम्हण एक आदिवासी पर कोई जुल्म करे, तो उसके लिए अलग से एक कानून है। लेकिन इसके साथ-साथ सामाजिक हकीकत यह भी है कि इस देश में हजारों बरस से चली आ रही हिंसक जाति व्यवस्था के तहत ब्राम्हणों को सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ है, और दलित-आदिवासी जाति व्यवस्था के पांवों में जगह पाते हैं। दलित-आदिवासी के खिलाफ जुल्म पर समाज व्यवस्था में उनसे ठीक ऊपर आने वाले ओबीसी तबके के खिलाफ भी विशेष एसटी-एससी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज होता है, लेकिन जाति व्यवस्था के मुताबिक किस जाति के लोग किस जाति पर जुल्म कर रहे हैं, इसका एक अलग सामाजिक महत्व है। वर्दी और नशे की बात को छोड़ दें, सिर्फ जाति की बात करें, तो इस ताजा मामले में मुजरिम दिखते आदमी की जाति जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर है, और उसके जुल्म और जुर्म की शिकार महिला की जाति इस व्यवस्था में सबसे नीचे के हिस्से की है।

हिन्दुस्तान में होने वाले तमाम किस्म के सेक्स-अपराधों को देखें, तो उसमें से तकरीबन तमाम में बलात्कारी की जाति बलात्कार की शिकार महिला या बच्ची की जाति से ऊपर की होती है, वह ओबीसी भी हो सकती है, वह वैश्य या क्षत्रिय भी हो सकती है, और ब्राम्हण भी हो सकती है। हिन्दुस्तान में होने वाले व्यक्तिगत अपराधों में जाति की ताकत को अनदेखा करने का काम ऊंची जातियों के लोग तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जाति व्यवस्था और ऐसे जुल्म-जुर्म के शिकार हैं, वे नहीं कर सकते। जिन लोगों को यह लगता है कि हिन्दुस्तान में जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और अब आरक्षण भी खत्म कर देना चाहिए, और जाति व्यवस्था के जिक्र का इस्तेमाल सिर्फ ब्राम्हणों पर हमले के लिए किया जाता है, उन्हें दलित-आदिवासी लोगों की जिंदगी का कोई अहसास नहीं है। हिन्दुस्तानी समाज की एक बड़ी दिक्कत यह है कि धर्म और जाति के संगठनों में अपना अधिकतर वक्त गुजार देने वाले लोगों ने वर्ण व्यवस्था में अपने से नीचे के लोगों के पांवों की बिवाई कभी देखी नहीं है, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं पड़ेगा कि ऊंची जात के मुजरिम की जात का क्या महत्व है। यह एक अलग बात है कि अदालत इस जाति के आधार पर ही फैसला करती है कि दलित-आदिवासी पर जुल्म करने वाले उनके अपने समाज के हैं, या कि गैरदलित-आदिवासी हैं।

हिन्दुस्तान की पुलिस में देखें तो उत्तर भारत के तकरीबन तमाम थानों में जिस तरह हिन्दू धर्म प्रतीकों के मंदिर बने दिखते हैं, क्या किसी थाने में किसी आदिवासी बुढ़ादेव, या बुद्ध का कोई मंदिर भी देखा जा सकता है? जाति व्यवस्था पुलिस से लेकर मुजरिमों तक फैली हुई है, और उत्तरप्रदेश के पिछले दो-चार बरस के दो-चार सबसे चर्चित मामलों में ऊंची जात की क्या ताकत होती है, यह बात खुलासे से सामने आ चुकी है।

फिलहाल इस ताजा वारदात पर लौटें तो व्यक्तिगत जुर्म के हर मामले में धर्म और जाति दोनों के जिक्र की जरूरत है क्योंकि उससे ही सामाजिक संदर्भ जुड़ता है। और मैंने सोच-समझकर इस बात का जिक्र किया था, जिसके साथ मुझे यह उम्मीद थी कि लोगों को एक आदिवासी, एक महिला के साथ हो रहे ऐसे जुर्म पर उसके साथ हमदर्दी होगी, लेकिन वह हमदर्दी मेरे उन परिचितों के ट्वीट में नहीं दिखी जिन्होंने मुझे ब्राम्हणविरोधी करार देते हुए नस्लवादी और साम्प्रदायिक भी करार दे दिया। इस पर मुझे ट्विटर पर ही एक से यह पूछना पड़ा कि क्या ब्राम्हण और आदिवासी के बीच के ऐसे जुर्म को साम्प्रदायिक कहने के पहले उन्होंने अपने वैचारिक-परिवार के बड़ों से पूछ तो लिया है कि क्या वे आदिवासी को हिन्दू से परे किसी सम्प्रदाय का मान रहे हैं? क्योंकि ऐसे में तो हिन्दुओं की गिनती ही कम हो जाएगी। यह एक अलग बात है कि हिन्दू समाज के भीतर के ऐसे ऊंची कही जाने वाली जात वालों के जुल्म और जुर्म से जख्मी नीची कही जाने वाली जात के लोगों ने थोक में बौद्ध, ईसाई, और मुस्लिम धर्म मंजूर किया। आदिवासियों के ईसाई बनने को तो चर्च की विदेशी साजिश करार देना आसान है, लेकिन अंबेडकर की अगुवाई में जब लाखों लोगों ने हिन्दू धर्म छोडक़र बौद्ध धर्म मंजूर किया, तो उसमें तो कोई विदेशी साजिश नहीं थी। हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था की क्रूरता के चलते ही दलित और आदिवासी करोड़ों की संख्या में दूसरे धर्मों में गए हैं। सेक्स-हिंसा के इस ताजा मामले में लोगों को मुजरिम दिखते इस आदमी की जात को लेकर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी कि उनकी जात के किसी आदमी ने ऐसी हरकत की है, वह तो नहीं हुआ, मुजरिम की जात के जिक्र के खिलाफ लोग टूट पड़े, और सेक्स-हिंसा की शिकार आदिवासी महिला का मुद्दा किनारे धरे रह गया। ऊंची कही जाने वाली जातियों की इंसाफ की यही समझ हिन्दू समाज के पांवों में रखी गई जातियों को इस समाज से दूर करती है।

करीब 30 बरस पहले जब वीपी सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत से मेरे शहर आए थे, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने काफी उत्तेजना के साथ कहा था- जाति व्यवस्था के पीछे जो हिंसा है, बेइंसाफी है, वह हजारों बरस से है, लेकिन जूता पहने हुए कभी याद नहीं आता कि जूता पहना हुआ है, जिसका अंगूठा दबता है उसे याद आता है कि अंगूठा भी है, उसे ही जूता दिखता है। अब जाति व्यवस्था से जो लोग कभी दबे नहीं हैं उनको लगता है कि जाति व्यवस्था है ही नहीं। तो जो जाति व्यवस्था के तले दबे हैं उन्हें रोज याद आता है कि वे दबे हैं, लेकिन वे मुखर नहीं हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है।

हिन्दुस्तान में व्यक्तिगत अपराधों का जातिगत विश्लेषण पूरी तरह से जायज और जरूरी है। आज भी दिक्कत यह है कि ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोग लिखने और बोलने की जगहों पर हैं। वे अखबारों और टीवी चैनलों के समाचार-विचार पर लगभग एकाधिकार रखते हैं, वे मीडिया की मिल्कियत पर तकरीबन पूरा ही हक रखते हैं। उन्हीं की आवाज है, उन्हीं के सामने माइक है, उन्हीं के सामने कैमरा है, उन्हीं के लिखे हुए को छापने के लिए प्रेस है, और दलित-आदिवासी आज के सोशल मीडिया पर अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

आज का यह लिखना खासा लंबा हो गया है, लेकिन इससे बिल्कुल ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा कल ही सामने आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं, जनगणना में उन्हें अलग से गिना जाए। मैं चाह तो रहा था कि कल के ब्राम्हण-आदिवासी ट्वीट से उपजे मुद्दे से मैं इसे जोडक़र लिखता, लेकिन यहां उसके लिए जगह पूरी नहीं पड़ेगी, इसलिए उस बारे में किसी और दिन, किसी और पन्ने पर, या किसी दिन कैमरे के सामने। फिलहाल सारे के सारे ब्राम्हण परिचित, और दोस्तों ने आज के इस साप्ताहिक कॉलम को लिखने के लिए मुद्दे की तलाश आसान कर दी, इसके लिए उनका शुक्रिया। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

जिन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाईट टीवी के जमाने से क्रिकेट देखा है, उनके लिए अब 21वीं सदी का क्रिकेट टेलीकास्ट एक अलग ही दुनिया है। दर्जनों या सैकड़ों कैमरे बड़े असंभव किस्म के एंगल से मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, विकेट से लेकर मैदान में जगह-जगह लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से न सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बल्कि तरह-तरह का नाप लेकर एक-एक गेंद की लंबाई, रफ्तार, टप्पे की जगह, और विकेट तक उसके पहुंचने की संभावना पल भर में कम्प्यूटर बता देते हैं। किसने सोचा था कि एम्पायर के मानवीय फैसले से परे इतना कुछ हो सकता है जिसकी मदद दुविधा होने पर खुद एम्पायर ले सकते हैं। अब किसी एक गेंदबाज या बल्लेबाज के खेल का विश्लेषण भी पल भर में कम्प्यूटर की मेहरबानी से स्क्रीन पर देखने मिल जाता है, और एक-एक गेंद, एक-एक शॉर्ट का विश्लेषण हो जाता है, जो कि इंसानी आंखों से मुमकिन नहीं था।

लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, जिंदगी के और भी तमाम दायरों में टेक्नालॉजी ने कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है। अब पिछले हफ्ते-दस दिन से मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ वीडियो तैयार करके पोस्ट कर रहा हूं। यह एकदम शुरुआत है, लेकिन उत्कृष्टता की तैयारी में बहुत से काम कभी हो ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने बिना किसी तैयारी के यह काम शुरू कर दिया, और अगर उसमें सुधार और मरम्मत की ताकत होगी, तो धीरे-धीरे वह सुधर जाएगा। इसे शुरू करने के बाद यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आंतरिक तकनीक का वह हिस्सा जो कि लोग कम्प्यूटर पर देख सकते हैं, वह मेरे लिए किसी ब्रम्हांड की सैर करने की तरह का था। और टेक्नालॉजी का इंसान के काम में इतना बारीक दखल कुछ दहशत पैदा करने वाला भी था।

मेरे कुछ पुराने साथी मेरे इस नए शौक में मदद करने के लिए अनायास ही जुट गए। कुछ मौजूदा सहकर्मी, और कई पुराने साथी, अखबार के दफ्तर के मेरे छोटे से कमरे में इतने लोग एक साथ कैमरा, लाईट, माइक्रोफोन, कुर्सी-टेबिल की जगह तय करते काम कर रहे थे कि मैं एक कोने में बैठकर सब देखते रह गया। फिर धीरे से सबके बीच कहा कि ऐसा लग रहा है कि परिवार के किसी कुंवारे बुढ़ऊ ने शादी के लिए हां कह दी है, तो हर कोई उसे दूल्हा बनाने और घोड़ी चढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। बिना किसी मतलबपरस्ती आधा दर्जन चाहने वाले अपने घंटों लगाकर अगर मेरे इस नए शगल को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं, तो कामयाबी को और लगता क्या है?

इसी चक्कर में मेरे एक करीबी ने जब यूट्यूब पर डाले गए करीब दर्जन भर नए वीडियो का विश्लेषण करना शुरू किया, तो मुझे ही समझ ही नहीं पड़ा कि क्या सहज और सुलभ टेक्नालॉजी लोगों को अपने काम में इस गहराई तक झांकने का मौका देने लगी है! और यह भी बिना एक धेला खर्च किए। एक-एक वीडियो को कितने लोगों ने देखा, कितनों ने पसंद किया, कितनों ने नापसंद किया, यह बात तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाने वाले दर्शक को ही दिख जाती है। लेकिन यह चैनल जिन्होंने बनाया है, जो इस पर वीडियो पोस्ट करने का हक रखते हैं, वे इसके हर वीडियो के विश्लेषण को जानने का हक भी रखते हैं। और उन्हें एक-एक क्लिक पर यह देखने मिल सकता है कि किस वीडियो को, दुनिया के किस हिस्से से, किस उम्र के, औरत या मर्द ने, किस वक्त देखा, कितनी मिनट देखा, कितने सेकेंड देखकर छोड़ दिया। ऐसी दर्जनों और जानकारियां यूट्यूब पेज के संचालक देख सकते हैं।

अब टेक्नालॉजी क्या-क्या दिखा सकती है, यह तो हक्का-बक्का कर ही देता है, लेकिन इससे बढक़र यह लगता है कि कारोबारी या गैरकारोबारी, जैसा भी यूट्यूब चैनल हो, उसे चलाने वालों को यह समझ पड़ता है कि उसके किस इंटरव्यू, या किस विश्लेषण को कितने लोग कितने मिनट या सेकेंड के बाद छोड़ दे रहे हैं। इससे यह भी हिसाब निकल सकता है कि किस वाक्य को सुनकर लोगों ने उस वीडियो को बंद कर दिया। किस तर्क को सुनकर, किस बात को सुनकर लोग ऊब गए, खफा हो गए, लोगों के कानों का स्वाद खराब हो गया, और लोग आगे बढ़ गए, यह सब जानने के बाद क्या यूट्यूब वीडियो पर बोलने वाले लोग अपने विषय, अपने तर्क, अपनी भाषा, अपने लहजे, अपनी मिसालों के बारे में फिर से नहीं सोचेंगे? और अगर ऐसा चैनल चलाने वाले मालक-चालक हैं, तब तो फिर भी बेफिक्री से मनमर्जी जारी रखी जा सकती है, लेकिन अगर यह कारोबारी चैनल है, तो मालिक की तरफ से विश्लेषण करने वाले लोग सुबूत निकालकर पल भर में सामने धर देंगे कि किस विश्लेषक या किस पत्रकार की किस विषय पर कही गई किस बात के बाद कितने फीसदी लोगों ने वह वीडियो छोड़ दिया। यह कुछ उसी किस्म का रहेगा कि जिस तरह आज क्रिकेट के कम्प्यूटर हर गेंद का विश्लेषण करके बता देते हैं कि उसके विकेट तक पहुंचने की कितनी संभावना थी, वह किस विकेट पर किस ऊंचाई पर लगने वाली थी। एक गेंदबाज अपने काम को इस विश्लेषण के आधार पर लगातार सुधार सकता है, या उस पर लगातार यह दबाव रहता है कि वह कम्प्यूटर की बताई बारीकियों के मुताबिक फेरबदल करके काम सुधारे।

अब अगर मुझे यह समझ पड़ता है कि किस विषय पर मेरी कही किस बात के बाद कितने लोगों ने आगे सुनना जरूरी नहीं समझा, तो बहुत बारीकी से समझने पर मुझ पर यह दबाव आ सकता है कि मैं ऐसे विषय पर ऐसी बातें कहूं कि लोग वीडियो के अंत तक उस पर टिके रहें। या इंटरव्यू में ऐसे सवाल करूं, और जवाब उतना ही लंबा चलने दूं कि जिससे लोग ऊबकर वीडियो बंद न कर दें। तो टेक्नालॉजी की यह सहूलियत दर्शक के हाथों हर लगाम दे रही है, और घोड़ा-गाड़ी पर बैठे लोग टेक्नालॉजी की तरफ देख रहे हैं कि किस रफ्तार से, किस तरफ, कितना आगे बढऩा है, कहां थम जाना है, कहां राह बदल देना है ताकि दर्शक कहीं और न निकल जाए।

फिर मानो टेक्नालॉजी का इतना काबू काफी न हो, यह भी पता लगा कि यूट्यूब के कम्प्यूटर इसके परे भी सैकड़ों और पैमानों पर विश्लेषण करते रहते हैं कि किस व्यक्ति के किस वीडियो को बढ़ावा दिया जाए, और किसे ताक पर धर दिया जाए। छत्तीसगढ़ के कुछ छोटे-छोटे कस्बों और गांवों के ऐसे यूट्यूबर का भी पता लगा जिनके आधा-एक करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और जिनके एक-एक वीडियो को आधा-एक करोड़ लोग देख चुके हैं। एक छोटे से कस्बे के एक अकेले शौकिया यूट्यूबर के वीडियो चीन में करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब यूट्यूब के कम्प्यूटरों के कौन से पैमाने किसे कहां पहुंचा देते हैं, यह अब भी रहस्यमय बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते में सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म की अंदरुनी टेक्नालॉजी की एक जरा सी झलक ने मानो संभावनाओं और आशंकाओं के ब्रम्हांड दिखा दिए हैं। इन संभावनाओं और इन आशंकाओं के चलते हुए क्या अब लिखते और बोलते हुए शब्द-शब्द पर दिल-दिमाग दबाव में नहीं रहेंगे? सरोकार और रचनात्मकता, मौलिकता, और कल्पनाशीलता, क्या इन सब पर सोशल मीडिया के कम्प्यूटरों का दबाव इतना नहीं बढ़ते जाएगा कि लोग मुद्दों पर सोचने के बजाय इनके आंतरिक विश्लेषणों के ग्राफ देखते रह जाएंगे? एक हफ्ते का यह तनाव छोटा नहीं है, देखते हैं कि यह काम को आगे किस हद तक प्रभावित करता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

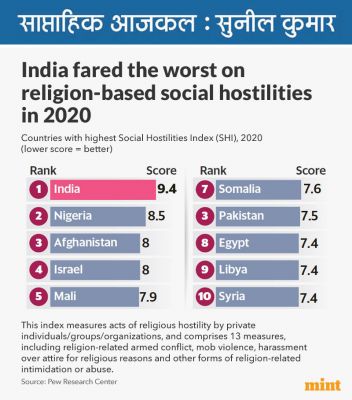

अमरीका के एक थिंक टैंक प्यूव रिसर्च सेंटर की एक शोध रिपोर्ट यह कहती है कि 2020 में दुनिया के अलग-अलग देशों में धर्म आधारित सामाजिक तनाव के मामले में हिन्दुस्तान पहले नंबर पर था। कुछ महीने पहले की इस रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से गुजरते हुए 2020 के दौर के माहौल को देखा गया था। इस रिपोर्ट में सर्वाधिक धार्मिक-सामाजिक तनाव के पैमाने पर 10 नंबर में से हिन्दुस्तान को 9.4 नंबर मिले थे, अफ्रीकी देश नाइजीरिया को 8.5, अफगानिस्तान को 8, इजराइल 8, माली 7.9, सोमालिया 7.6, पाकिस्तान 7.5, इजिप्ट 7.4, लीबिया 7.4, और सीरिया 7.4। दुनिया के ये दस देश सबसे अधिक धर्म-आधारित सामाजिक तनाव वाले पाए गए थे, जिनमें हिन्दुस्तान किसी भी और देश से बहुत ऊपर था। अब आज इस पर चर्चा की एक जरूरत इसलिए भी है कि अभी दो दिन पहले ही बिहार में एक मुस्लिम आदमी को पीट-पीटकर मार डाला गया क्योंकि किसी ने उस पर बीफ रखने का आरोप लगाया था। मारने वालों में गांव के सरपंच की अगुवाई में दूसरे हिन्दू लोगों की भीड़ थी, और मांस ले जा रहे मुस्लिम पर बीफ ले जाने का आरोप लगाते हुए उसे मार डाला गया।

प्यूव रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट में 198 देशों का अध्ययन किया गया था, इनमें से धार्मिक आधार पर सबसे अधिक तनाव वाले 10 देशों में भारत सबसे ऊपर था। अब अभी दो दिन पहले भारत आए हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में हिन्दू मंदिरों पर हमलों की चर्चा करते हुए फिक्र जाहिर की। अब दो देशों के बीच प्रधानमंत्रियों की बातचीत में तोहमतें तो नहीं लगाई जा सकती लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के मन में यह बात जरूर आई होगी कि आज भारत में धार्मिक आधार पर तनाव और बगावती तेवरों का हाल पड़ोस के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी अधिक खराब क्यों हैं? इस पर चर्चा की जरूरत आज इसलिए है कि देश में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसक बातें बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं, और तथाकथित हिन्दुत्ववादियों का एक मुखर तबका किसी को मुस्लिम हो जाने भर से मुजरिम करार देने पर आमादा रहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बात पर फिक्र जाहिर की है कि किस तरह हिन्दुस्तानी मीडिया ने सनसनी फैलाने का काम किया है, और अपनी जिम्मेदारी खो दी है। यह मीडिया बार-बार किसी जुर्म में मुजरिम के शामिल होने पर उसका नाम सुर्खियों में बड़ा-बड़ा छापता है, और अगर वह हिन्दू है तो हैडिंग में न उसका नाम रहता, न उसका धर्म रहता। यह लगातार चल रहा सिलसिला है, और देश की एक सबसे बड़ी समाचार एजेंसी की ऐसी कई खबरों की तस्वीरें लगाकर लोगों ने यह साबित किया है कि मुस्लिम-मुजरिम का नाम किस तरह से बढ़ा-चढ़ाकर उसके धर्म को दिखाने के लिए खबरों में इस्तेमाल किया जाता है।

आज देश में हिन्दुओं की आबादी बहुसंख्यक है, और बहुत से लोग लगातार यह सार्वजनिक मांग करते हैं कि इसे हिन्दूराष्ट्र घोषित किया जाए। आरएसएस जैसे संगठन शब्दों को घुमा-फिराकर बार-बार यह कहते हैं कि भारत हमेशा से एक हिन्दू राष्ट्र रहा है, यह आज भी हिन्दू राष्ट्र है, और सिक्ख, बौद्ध, जैन ये सब हिन्दू धर्म की शाखाएं हैं। फिर बार-बार आज के मुस्लिमों को सैकड़ों बरस पहले के हमलावर मुगलों की औलाद साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता, और भाजपा के एक चर्चित नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी बड़े कड़े तेवरों के साथ उन्हें यह समझाया था कि इतिहास को लेकर वर्तमान को तबाह नहीं किया जा सकता।

ऐसे माहौल में अगर कोई तटस्थ और ईमानदार शोध संस्थान सामाजिक अध्ययन करे, तो उसे सतह पर तैरती हुई नफरत तो दिखेगी ही, लोगों की हड्डियों के भीतर तक पहुंच चुकी नफरत भी दिखेगी। इसलिए सिर्फ अमरीकी होने के नाते इस रिसर्च के नतीजे को खारिज कर देना ठीक नहीं है, हिन्दुस्तान में जो लोग हिंसक धार्मिक नफरत के खतरे समझते हैं, कम से कम उन्हें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

लोगों को यह याद रखना चाहिए कि किसी धर्म या समुदाय के लोगों को इस कदर घेरकर अगर उनकी भीड़त्या की जाएगी, तो उस समुदाय के बाकी लोग भी इस खतरे से घिरे हुए जाने कब तक अहिंसक रह पाएंगे। और बहुसंख्यक आबादी को भी इस खतरे को समझना चाहिए कि धार्मिक या राजनीतिक आधार पर असहमत कोई छोटा तबका भी, उस तबके के गिने-चुने दो-चार लोग भी देश के भीतर या बाहर की किसी मदद से एक बड़ी तबाही ला सकते हैं। लोगों को याद रखना चाहिए कि अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में पुलिस के महफूज इलाके की एक मस्जिद में एक आतंकी ने आत्मघाती धमाका करके किस तरह एक साथ 60 या अधिक लोगों को मार डाला था। ऐसे कई आत्मघाती हमले पहले भी पाकिस्तान में हुए हैं, अफगानिस्तान में हो ही रहे हैं, और हिन्दुस्तान में भी श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे के लोगों ने दक्षिण भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या उसी तरह धमाके से की थी जिसमें और भी बहुत से लोग मारे गए थे। इसलिए बहुसंख्यक हो जाना किसी तरह की हिफाजत की गारंटी नहीं होती, और अल्पसंख्यक हो जाना किसी कमजोरी का सुबूत नहीं होता।

अगर अल्पसंख्यक तबका अपने आपको लगातार खतरे में पाएगा, उसके लोगों को यह लगेगा कि वे हिन्दुस्तान में दूसरे दर्जे के नागरिक माने जा रहे हैं, तो उसके कुछ लोग राह से भटककर घरेलू या बाहरी आतंकियों के झांसे में आ सकते हैं, और उनके हाथ के औजार बन सकते हैं। जब कभी किसी देश में कोई तबका आत्मघाती आतंकी हमलों पर उतारू हो जाता है, तो फिर नुकसान करने की उसकी क्षमता अपार रहती है। हिन्दुस्तान में ऐसे एक दर्जन आत्मघाती जत्थे भी पूरे देश के अमन-चैन को खत्म कर सकते हैं। देश को हिंसा से बचाने की सबसे बड़ी गारंटी देश के लोगों के साथ बराबरी का सुलूक ही हो सकता है। देश के भीतर के लोग किसी भी जायज या नाजायज वजह से जब हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो उसका नतीजा हम हिन्दुस्तान में भी देख चुके हैं, और पड़ोस के देशों में तो हर कुछ हफ्तों में देखते ही हैं।

इसलिए जो लोग आज सोशल मीडिया पर मुस्लिम होने को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान की कोई सी भी सरकार, कितने भी बड़े संसदीय बाहुबल से देश के 20 करोड़ मुसलमानों की हकीकत को मिटा नहीं सकती। इसलिए किसी एक धर्म के लोगों को कुचलकर रखने से नुकसान पूरे देश को होगा, और जब खतरा होगा, तो वह खतरा आबादी के अनुपात में बहुसंख्यक तबके को अधिक होगा। आज अगर दुनिया की कोई संस्था भारत की साम्प्रदायिक हकीकत को आईना दिखा रही है, तो उसे कोसने से कुछ हासिल नहीं होना है। देश के भीतर यह नफरत एक हकीकत है, और इसे फैलाने वाली ताकतें पूरी तरह से उजागर भी हैं। देश में बहुत कड़ा कानून भी मौजूद है, लेकिन अगर केन्द्र और अधिकतर राज्यों की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, तो वे मुस्लिमों को नहीं कुचल रही हैं, वे हिन्दुओं के लिए, बहुसंख्यक तबके के लिए खतरा बढ़ा रही हैं। लोगों को हसरत से अधिक हकीकत पर भरोसा करना चाहिए। बीस करोड़ जख्मी दिल-दिमाग के बीच बाकी सौ करोड़ से अधिक लोग भी सुख से नहीं जी सकेंगे। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

दुनिया में लोग नामुमकिन दिखते कामों को जब मुमकिन करते दिखते हैं, तो लगता है कि अगर कहीं कोई ईश्वर है, या कि कुदरत का दिया हुआ तन और मन है, तो ऐसे लोग इन सबको शिकस्त देते हुए कामयाब होकर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में ही दोनों पैर खो चुके, और दोनों नकली पैरों पर चलने वाले चित्रसेन साहू हर बरस कुछ बार खबरों में आते हैं जब वे दुनिया के अलग-अलग सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढऩे का जोखिम उठाते हैं, और एक के बाद एक चुनौतियों को शिकस्त देते हैं। चित्रसेन साहू बालोद जिले के एक गांव में पढक़र आगे निकले थे, और उन्हें एयरफोर्स में नौकरी मिल गई थी। उसी वक्त एक ट्रेन हादसे में उनके दोनों पैर कट गए, और उस वक्त पुलिस को यह भी लगा था कि चित्रसेन ने शायद खुदकुशी की कोशिश की है। लेकिन वह दिन है और आज का दिन है दोनों पैर कट गए, और वे एक के बाद दूसरे पहाड़ों पर चढ़ते चले गए। हौसले और कामयाबी की ऐसी कहानियां दुनिया भर से आती हैं और उम्मीद खो चुके लोगों में से बहुतों के मन में फिर उम्मीद जगाती हैं। लोग खुदकुशी की कगार पर पहुंचे रहते हैं, और वहां पर एक और धक्का लगने से वे खाई में गिरकर खत्म भी हो सकते हैं, और जरा सी हिम्मत मिलने से वे बिना पैरों पहाड़ों की चोटी पर पहुंच सकते हैं।

आज सुबह खबरों के दुनिया के सबसे बड़े संस्थान, बीबीसी, ने अपने पॉडकास्ट में एक अतिरिक्त पॉडकास्ट जोड़ा जिसका नाम हैप्पी पॉडकास्ट था। इसमें दुनिया भर के श्रोताओं की भेजी गई खबरों में से कुछ चुनिंदा खबरों को बीबीसी ने आगे बढ़ाया, और आधे घंटे का यह खास पॉडकास्ट तैयार किया। इसमें एक खबर समंदर में एक बोट में फंस गए एक आदमी की कहानी भी थी जिसने बिना किसी मदद के ऐसे टमाटर कैचप (चटनी) की मौजूद एक बोतल को पानी में घोल-घोलकर 24 दिन जिंदा रहने का करिश्मा कर दिखाया था। अब दुनिया में कैचप बनाने वाली एक सबसे बड़ी कंपनी इस आदमी को एक नई बोट तोहफे में देने जा रही है।

एक दूसरी कहानी इन्हीं दिनों खबरों में आई है जिसमें इंसानी कामयाबी की एक दूसरी ऊंचाई दिखाई पड़ रही है। ब्रिटेन में रहने वाले जेसन को तीन बरस की उम्र में ही ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मरीज पाया गया था, और डॉक्टरों ने परिवार को कह दिया था कि उसे पूरी जिंदगी मदद की जरूरत रहेगी। ग्यारह बरस की उम्र तक वह बोल भी नहीं सकता था, अठारह बरस की उम्र तक वह लिखना-पढऩा नहीं सीख पाया था। लेकिन फिर उस पर मेहनत करने वाले, उसे पढ़ाने और सिखाने वाले लोगों के साथ-साथ जेसन की खुद की करिश्माई मेहनत थी कि उसने 18 बरस के बाद पढऩा-लिखना सीखकर भी ब्रिटेन के एक नामी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की, और वह शारीरिक शिक्षा का टीचर बना। इसके बाद उसने दो और विषयों में डिग्रियां हासिल कीं, और शिक्षण-अध्ययन में पीएचडी की। 2018 में उसे एक विश्वविद्यालय ने वरिष्ठ व्याख्याता रखा गया, 2021 में वह ब्रिटेन के एक बड़े विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने वाले सबसे नौजवान लोगों में से था। अब आने वाले कल, सोमवार 6 मार्च को जेसन दुनिया के एक सबसे नामी ब्रिटिश विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बन रहा है। वह इस विश्वविद्यालय का आज तक का सबसे नौजवान अफ्रीकी नस्ल का प्रोफेसर बना है। उसने बताया कि दस बरस पहले उसने अपनी मां के कमरे में दीवार पर अपनी जिंदगी के लिए तय की गई मंजिलें लिखी थीं, जिनमें तीसरे नंबर पर ही लिखा था कि एक दिन वह ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में काम करेगा। अब दस बरस के भीतर वह कैम्ब्रिज में प्रोफेसर नियुक्त हुआ है।

जिंदगी में कामयाबी की, भलमनसाहत की, नेक कामों की, और कड़े संघर्ष की असल कहानियों की बहुत जरूरत रहती है। आज छोटी-छोटी सी बातों पर बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, किसी बच्चे को मनचाहा मोबाइल न मिले तो खुदकुशी, किसी के इम्तिहान के पर्चे बिगड़ जाने पर खुदकुशी, और किसी से मां-बाप की डांट बर्दाश्त न हो तो खुदकुशी। खुदकुशी से कम दर्जे का डिप्रेशन या तनाव लोगों की जिंदगी को और बुरी तरह प्रभावित करता है, और वे जीते जी मरे हुओं की तरह जीते हैं। चूंकि वे जिंदा रहते हैं इसलिए उनकी तरफ अधिक ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन ऐसे ही वक्त लोगों के संघर्ष और हौसले की असल जिंदगी की कहानियां अगर देखने-सुनने मिले, तो बहुत से लोग मौत की कगार पर जाकर भी लौट सकते हैं, और जीते जी मुर्दा की तरह रहने के बजाय एक बेहतर कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं।

आज दिक्कत यह है कि जिंदगी की सकारात्मक खबरों, और कामयाबी की असल कहानियों की जगह कम होती जा रही है, और खुदकुशी की खबरें इतने खुलासे से छप रही हैं कि मरने की तरकीबें भी सिखाने का काम वे करती हैं। आज जिस मीडिया और सोशल मीडिया की पहुंच हर दिल और दिमाग तक हो चुकी है, उन्हें, और उन्हें चलाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि वे कैसी खबरें लोगों के सामने रखें, कैसी मिसालें पेश करें कि लोग बिकराल विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहने, आगे बढऩे, और कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचने की सोच सकें, पहुंच सकें। आज हर किसी के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसी असल जिंदगी की खबरें ढूंढ-ढूंढकर उन्हें अपने सोशल मीडिया पेज पर बढ़ावा दें, और अखबार या टीवी सरीखे दूसरे मीडिया को भी मजबूर करें कि वे भी सकारात्मक खबरों की जगह बढ़ाएं, और नकारात्मक खबरों को छोटा करें। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

शहरीकरण दुनिया में एक बड़ा दिलचस्प काम है जिसमें आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, कारोबार, पर्यावरण, और जीवनशैली जैसे दर्जनों पहलुओं की जगह रहती है, और इन सबको ध्यान में रखकर शहरी योजनाएं बनाई जाती हैं। अब आज शहरों के इर्द-गिर्द नए शहर का विस्तार देखना हो तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगकर बने नए रायपुर को देखा जा सकता है जो कि खेतों को खाली करवाकर बनाया गया नया शहर है। हिन्दुस्तान में किसी पूरे के पूरे शहर को किसी ने एक योजना के तहत बनाया हो, इसकी एक बड़ी मिसाल चंडीगढ़ है जिसे नेहरू के वक्त एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था। गुजरात में अहमदाबाद के पास सरकारी राजधानी गांधीनगर भी एक बसाया हुआ शहर या इलाका है, और भी देश में कुछ जगहों पर बड़ी कॉलोनी या छोटे शहर बनाए गए हैं।

लेकिन आज इस मुद्दे पर चर्चा की एक बड़ी वजह है। अपनी संपन्नता के लिए जाने जा रहे सऊदी अरब में एक इमारत वाला एक शहर बनाने की योजना शुरू हुई है। यह पूरे का पूरा शहर नए लोगों की बसाहट का होगा, और इससे इस देश की आबादी की शक्ल भी बदल जाएगी जो कि आज साढ़े तीन करोड़ है, और इस एक इमारत वाले शहर की आबादी 90 लाख होने जा रही है। इससे सऊदी अरब की आबादी सवा गुना हो जाएगी। अब एक छोटा देश किसी एक इमारत के भरोसे न्यूयॉर्क शहर जितना एक शहर बसाने का यह सपना छोटा नहीं है, और जब देश ने तय कर लिया है कि यह इमारत बनानी है, तो फिर यह सपना न होकर एक योजना है। अब इस एक इमारत की आबादी का एक हिन्दुस्तानी अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें अहमदाबाद शहर से अधिक लोग रहेंगे।

अब इस इमारत को देखें तो यह दो सौ मीटर (656 फीट) चौड़ी, पांच सौ मीटर (1640 फीट) ऊंची, और 170 किलोमीटर (105 मील) लंबी रहेगी। हिन्दुस्तान के दो शहरों के बीच जैसी दूरी रहती है, उस किस्म की 170 किलोमीटर लंबी यह अकेली एक इमारत रहेगी, यह लंबाई विमान से जाने पर ठीक भोपाल से इंदौर जितनी है। इसकी ऊंचाई को देखें तो यह एक सौ पच्चीस मंजिल की इमारत से ऊंची रहेगी। इसकी चौड़ाई का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि इसमें अगल-बगल तीन फुटबॉल मैदान बन सकते हैं, और लंबाई तो 170 किलोमीटर है ही।

यह इमारत रेगिस्तान का सीना चीरते हुए, पहाड़ों से गुजरती हुई, समंदर को छूती हुई रहेगी, और इसे इस तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला बनाया जा रहा है कि 90 लाख आबादी भी धरती पर कोई बोझ नहीं बढ़ाएगी। पूरी इमारत कांच से घिरी रहेगी, और अपनी बिजली खुद पैदा करेगी। इसका नाम द लाईन रखा गया है क्योंकि यह धरती पर एक लकीर की तरह दिखेगी। अभी ऐसा माना जा रहा है कि यह धरती के किसी भी हिस्से, किसी भी शहर के मुकाबले कम जमीन का इस्तेमाल करेगी, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक पूरी दुनिया ही बना देगी। इसमें एयरपोर्ट भी होगा, बंदरगाह भी रहेंगे, और औद्योगिक इलाके भी रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कारों से मुक्त यह शहर एक अलग तेज रफ्तार बिजली-गाडिय़ों का रहेगा जिसमें 170 किलोमीटर का सफर भी 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। लोगों को बिना प्रदूषण एक सेहतमंद जिंदगी उपलब्ध कराने के लिए बन रहा यह शहर नई से नई तकनीक को लेकर चलेगा, और धरती पर प्रति व्यक्ति पडऩे वाले बोझ में यह बहुत कमी भी करेगा।

इस प्रोजेक्ट पर आई एक रिपोर्ट याद करती है कि एक लकीर की तरह बनाए गए शहर की योजना बहुत नई भी नहीं है, 1982 में स्पेन के एक शहरी योजनाकार ने ऐसी एक योजना बनाई थी जिसमें बिजली, पानी, गैस और ट्रांसपोर्ट सीधे एक लंबाई में होने से उन सबमें किफायत रहनी थी। लेकिन इस बार लोगों की एक फिक्र यह भी है कि 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची कांच से घिरी यह इमारत इस देश के इस पूरे हिस्से में किस तरह पर्यावरण को प्रभावित करेगी?

लेकिन बात सिर्फ पर्यावरण और प्रदूषण की नहीं है, इस तरह एक बक्से में रहने के सामाजिक और मानसिक प्रभाव क्या होंगे, यह भी एक दिलचस्प अध्ययन होगा। क्या यह संपन्न लोगों की एक ऐसी आत्मकेन्द्रित इमारत हो जाएगी जो कि किसी संपन्न टापू की तरह बाकी दुनिया से कटी हुई रहेगी? ऐसे दर्जनों सवाल अभी सामने आएंगे, और जो लोग इस शहर में बसेंगे, बसने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से यहां आएंगे, उनके आर्थिक स्तर, उनकी राजनीतिक सोच, उनकी पसंद-नापसंद से यह शहर एक अलग किस्म का समाज भी बनेगा, वह कैसा रहेगा इसका अंदाज आज आसान नहीं है। लेकिन हम हिन्दुस्तान के अलग-अलग शहरों में बनने वाली ऐसी संपन्न कॉलोनियों को देख रहे हैं जिनमें सिर्फ करोड़पति ही रह सकते हैं, लेकिन उसमें फर्क यही रहता है कि यहां रहने से परे उन्हें रोजाना बाहर जाना ही होता है, और वे बाकी दुनिया से जुड़े रहते हैं। अब अगर कोई द लाईन नाम की इस दुनिया के भीतर ही रहते चले जाएं, और बाहर ही न निकलें, तो क्या होगा? फिलहाल यह प्रोजेक्ट बनाने वाले लोगों का यह कहना है कि यहां रहने वाले लोग इमारत के भीतर साइकिलों पर भी चलेंगे, और कुदरत का कोई न कोई हिस्सा उनके लिए दो मिनट की दूरी से भी कम पर रहेगा।

शहरी ढांचों में प्रति व्यक्ति रहने-खाने और काम करने के लिए जितनी जमीन लगती है, जितनी भवन निर्माण सामग्री लगती है, उससे इस इलाके में बहुत ही कम जगह और सामग्री लगेगी। नब्बे लाख लोग कुल 34 वर्ग किलोमीटर जमीन पर रहेंगे जो कि कुल 13 वर्ग मील होती है। साथ ही यह किसी भी तरह के पेट्रोलियम या कोयले के इस्तेमाल से परे रहेगी, और सिर्फ सौर ऊर्जा जैसी तकनीक पर चलेगी। दुनिया में आज तक न तो इस किस्म के आकार का, और न ही इतना बड़ा कोई शहर बसा है, और इतनी बड़ी इमारत की तो कल्पना भी इसके पहले सामने नहीं आई थी। यह योजना और तकनीक का, कारोबार और बसाहट का एक बिल्कुल ही नया प्रयोग होने जा रहा है, और प्रति व्यक्ति सबसे कम जमीन का इस्तेमाल करके, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक आकार का शहरी ढांचा देना अपने आपमें एक अनोखा प्रयोग है। आज की यहां की चर्चा सिर्फ लोगों के सोचने के लिए है कि दुनिया किस तरह की बनने जा रही है।

बंगाल की एक खबर है कि वहां के माल्दा जिले में एक स्कूल के बच्चों के मां-बाप का यह कहना था कि स्कूल में दोपहर के भोजन में जब चिकन परोसा जाता है, तो वहां के शिक्षक उसके सभी अच्छे हिस्सों को (जिन्हें शायद लेग पीस कहते हैं) अपने लिए रख लेते हैं, और मुर्गे के बदन के बाकी कम जायकेदार माने जाने वाले हिस्सों को बच्चों के खाने में डालते हैं। मां-बाप का यह भी कहना था कि जिस दिन स्कूल में चिकन पकता है, उस दिन शिक्षक पिकनिक के मूड में होते हैं, और वे बेहतर क्वालिटी का चावल लाकर अपने लिए उसे अलग पकाते हैं। इस बात की शिकायत लेकर मां-बाप स्कूल पहुंचे, और वहां शिक्षकों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। बात बढऩे पर आधा दर्जन शिक्षकों को पालकों ने एक कमरे में बंद कर दिया, और चार घंटे बंद रखा, बाद में पुलिस ने आकर इन शिक्षकों को छुड़वाया।

अब बंगाल राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक, बहुत मुखर, और आक्रामक-सामाजिक-राजनीतिक संस्कृति वाला प्रदेश है। यहां पर छोटी बातें भी बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। एक वक्त की बात है कि कोलकाता में ट्राम की टिकट एक या दो पैसे बढ़ा दी गई थी, तो वहां राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सडक़ों पर गाडिय़ों में आग लगा दी थी। जागरूकता का हाल यह है कि इस राजधानी में फुटपाथों पर किताबों की दुकानें शायद हिन्दुस्तान में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले अधिक हैं। लोग दीवारों पर नारे लिखते हुए, समर्थन या विरोध के कार्टून बनाते हुए मानो खूबसूरत कलाकृतियां ही बना देते हैं। इसलिए अगर वहां के स्कूली बच्चों के मां-बाप ऐसे भेदभाव के खिलाफ ऐसा आक्रामक विरोध करते हैं, तो भी हैरानी की बात नहीं है, और अगर राजनीतिक असहमति की वजह से गांव के लोगों ने शिक्षकों के खिलाफ गुटबाजी करके ऐसा किया होगा, तो भी हैरानी नहीं होगी। पहले वामपंथी पार्टियों के राज में उनके कार्यकर्ता प्रदेश में ऐसे किसी भी मुद्दे को लेकर राज करते थे, और अब ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता के बाहुबल का उसी तरह इस्तेमाल करती है। कुल मिलाकर बंगाल की राजनीतिक संस्कृति एक मुखर प्रतिक्रिया की है, और यह ताजा मामला उसी की एक मिसाल है।