विचार / लेख

IFAS (Indian Frontier Administrative Services)...

-तपेश झा

छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर के घने जंगलों में बीते समय के दौरान एक बात मैंने बार-बार महसूस की कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बातें अक्सर बाहर से तय की जाती हैं। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब स्थानीय लोगों की भाषा, परंपरा, सोच और जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। और अकसर यह दो रूप में ही सामने आता है।

एक पक्ष कंप्लीट आइसोलेशन में रखने की बात करता है तो दूसरा पक्ष कम्प्लीट ऐसीमिलेशन की बात करता है।

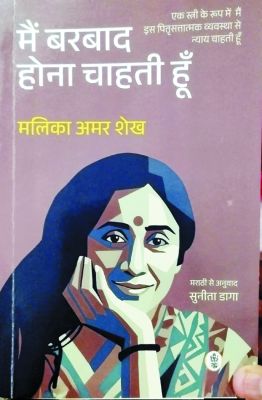

इन्हीं विचारों के बीच हाल ही में मैंने एक बेहद दिलचस्प शख्सियत को फिर से पढ़ा-वेरियर एल्विन। एक अंग्रेज जो भारत आया था ईसाई मिशनरी बनकर, लेकिन यहां के आदिवासी समाज को देखकर खुद को ही बदल बैठा। उसने न सिर्फ अपना धर्म और उद्देश्य बदला, बल्कि अपना जीवन आदिवासियों के बीच जीने में लगा दिया।

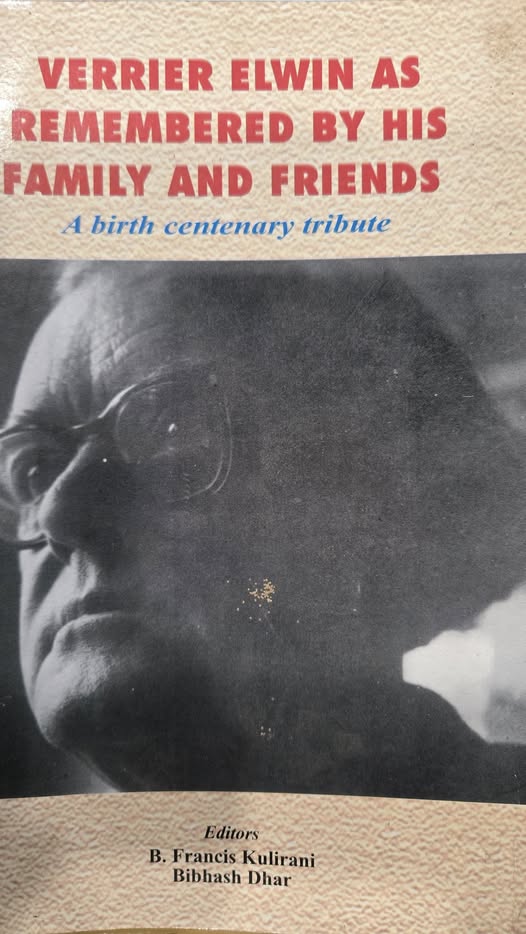

कोलकाता विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान विभाग द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में एल्विन के जीवन से जुड़ी कुछ स्मृतियाँ संकलित हैं-उसकी पत्नी लीलाजी, बेटे वसंत, साथी अफसरों और कई आदिवासी मित्रों की जुबानी। इनमें एल्विन की असल छवि सामने आती है-एक ऐसा इंसान जो सरकार के लिए सलाहकार था, लेकिन गांवों में बैठकर, पैदल चलकर, उनकी भाषा और परंपरा में रच-बसकर काम करता था।

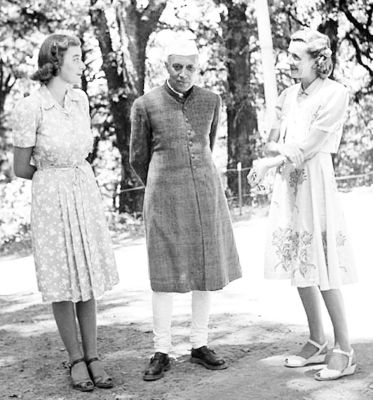

एल्विन का योगदान केवल मध्य भारत तक सीमित नहीं था (उनके बस्तर और मंडला क्षेत्र में मारिया और बैगा जनजातीय पर Anthropological studies उल्लेखनीय है)। 1950 के दशक में उन्हें उत्तर-पूर्व भारत के NEFA (अब अरुणाचल प्रदेश) में आदिवासी मामलों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।

उन्होंने वहाँ ‘Philosophy for NEFA’ तैयार की, जिससे ‘Tribal Panchsheel’ -पाँच मूलभूत सिद्धांतों की नींव पड़ी:-

1. आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए

2. उनकी संस्कृति का सम्मान हो

3. विकास थोपा न जाए, साझेदारी से आए

4. प्रशासन को उनका मित्र और मार्गदर्शक माना जाए

5. उनकी ज़मीन और पहचान की रक्षा हो

लेकिन सबसे खास बात ये रही कि उस समय एक नई प्रशासनिक सेवा शुरू की गई- Indian Frontier Administrative Service (IFAS)। इसमें वन , सेना, पुलिस, शिक्षा और प्रशासन के ऐसे लोग लिए गए जो कठिन आदिवासी इलाकों में काम करने का जज़्बा रखते थे। इन अधिकारियों को NEFA भेजने से पहले बाकायदा स्थानीय संस्कृति और दृष्टिकोण से परिचित कराया जाता था, और इस पूरे प्रयोग में डॉ. एल्विन को प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका दी गई थी।

उन्होंने केवल सलाह नहीं दी, उन्होंने इन इलाकों में जाकर काम किया-गांवों में रहे, मोनपा जनजाति के घरों में रातें बिताईं, और हर इलाके के लोगों के साथ बैठकर जाना कि उन्हें कैसा विकास चाहिए।

ऐसा ‘Anthropologist–Administrator’ मॉडल आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है, खासकर बस्तर, झारखंड और अन्य जनजातीय इलाकों में।

सरकारी सेवा में आने वाले हर अधिकारी के लिए यह एक जरूरी उन्मुखीकरण (orientation)हो सकता है कि किसी भी योजना को थोपने से पहले वहां के लोगों को समझा जाए-और उनकी सांस्कृतिक गरिमा का आदर करते हुए योजना बनाई जाए।

वेरियर एल्विन का नाम शायद आम चर्चाओं में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन अगर हम आज के जटिल सामाजिक परिदृश्य को देखें, तो उनके काम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है- खासकर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप में नीति, प्रशासन या जनसंपर्क से जुड़े हैं।

मुझे 25 साल पहले की याद है चित्रकोट waterfall जहां आज पर्यटन का रिजॉर्ट है, वहां एक छोटा सा पत्थर की झोपड़ी जेसी संरचना हुआ करती थी और आस-पास के लोगों का कहना था कि एल्विन के लिखने के लिए पसंदीदा जगहों मे से एक हुआ करती थी।

बाद में पर्यटन संचालित मोटलों/ units के नामकरण की कडी मे मेरे द्वारा स्थानीय स्थानीय संस्कृति और सामाजिक परिदृश्य मे करने के प्रयास में चित्रकूट स्थित रिसॉर्ट का नाम दंडामी प्रस्तावित किया गया था।

शायद अब भी यह प्रासंगिक है कि हम एल्विन को सिर्फ एक मानवविज्ञानी (anthropologist) के रूप में नहीं, बल्कि एक ‘संवेदनशील मध्यस्थ’ के रूप में भी देखें-जो आदिवासियों के बीच रहकर, उनके शब्दों में, उनकी आँखों से, उनकी बातों को दुनिया के सामने लाया।