विचार / लेख

-हृदयेश जोशी

सूचना का अधिकार एक आम नागरिक को वह ताकत देता है जो चुने हुए जन प्रतिनिधि - कोई विधायक या सांसद - के पास है। जैसे जन प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में सरकार से उसके काम के बारे में सवाल पूछ सकते हैं वैसे ही एक आम नागरिक सरकार की किसी भी योजना, उसके बनाये कोई भी कानून या किसी एक्शन के बारे में सरकार से सवाल कर सकता है। सूचना का अधिकार कानून दो दशक पहले 2005 में लागू हुआ तब से लगातार सरकार चला रहे मंत्रियों और नौकरशाहों पर इसने एक लगान की तरह काम किया है। आज देश में हर साल करीब 60 लाख आरटीआई अजिऱ्यां फाइल की जाती हैं और भ्रष्टाचार और शासन में खामियां उजागर करने में यह कारगर रहा है। यह दूसरी बात है कि पिछले कुछ सालों में सूचना अधिकार कानून को कमज़ोर करने की कोशिशें लगातार हुई हैं लेकिन डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन क़ानून की एक धारा सूचना अधिकार कानून को पूर्णत: निष्प्रभावी कर देती है।

कई ट्रांसपरेंसी एक्टिविस्ट्स और सामाजिक संगठनों ने अब इस पर एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की घोषणा की है ताकि सूचना अधिकार कानून में संशोधन को वापस लिया जाये। इन संगठनों ने कानून में बदलाव से होने वाले ख़तरों के बारे में शिक्षित करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित भी किया है। रणनीति सरकार पर डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन कानून की वह धारा वापस लेने का दबाव बनाना है जो सूचना का अधिकार छीनती है। लेकिन पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर डाटा प्रोटेक्शन कानून की वह धारा क्या है जो सूचना अधिकार कानून को बेकार कर देती है। अगस्त 2023 में मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी एक्ट को संसद से पास कराया। यह कानून लोगों के निजी डिजिटल डाटा के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है ताकि कोई आपका डाटा जैसे नाम, फोटो, पता, जन्मतिथि, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार नंबर आदि जानकारी को इक_ा या उसका दुरुपयोग न कर सके। इस कानून के तहत निजी डेटा को किसी व्यक्ति की सहमति पर केवल वैध उद्देश्य के लिए ही प्रोसेस किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे ग्राउंड्स पर सरकारी एजेंसियों को विधेयक के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

आज नागरिकों का बहुत सारा डाटा सार्वजनिक स्पेस में है और कई बार बेवजह मांगा और इस्तेमाल किया जाता है और उसकी कोई प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सिद्धांत रूप में डीपीडीपीए एक उपयोगी और बहुत आवश्यक क़ानून है लेकिन इस कानून की एक धारा से पारदर्शिता समाप्त होने का ख़तरा है। असल में सूचना अधिकार कानून की धारा 8 (1) (द्भ) में यह प्रावधान है कि आरटीआई एक्ट के तहत कोई निजी जानकारी नहीं मांगी जा सकती जब तक कि उसका संबंध जनहित से न हो क्योंकि वह अनावश्यक रूप से निजता का हनन है। मिसाल के तौर पर किसी अस्पताल में इलाज करा रहे किसी अधिकारी को क्या रोग है और वह क्या दवा खा रहा है यह उसकी व्यक्तिगत जानकारी है और इससे जनहित का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रावधान का उद्देश्य है कि सूचना का अधिकार संरक्षित करते हुए किसी की प्राइवेसी का बेवजह हनन न हो। यानी सूचना अधिकार की यह धारा सूचना और निजता के अधिकारों के बीच एक संतुलन बिठाती है।

लेकिन अब डीपीडीपी एक्ट की धारा 44 (3) के ज़रिए किया गया संशोधन निजी जानकारी को हासिल करने पर पूरी तरह रोक लगाता है और सारा विवाद इसी कारण है।सरकार ने भले ही संसद में कहा हो कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून का उद्देश्य आवश्यक विवरण और कार्रवाई योग्य रूपरेखा प्रदान करके डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना है।लेकिन इस प्रक्रिया में क्या वह निजता में दखल के सारे अधिकार अपने पास रखकर जनहित के लिए ज़रूरी निजी जानकारी को मांगने का सार्वजनिक अधिकार जनता से नहीं छीन रही। महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस कानून से जुड़े नियम, यानी एक्सक्यूटिव रूल्स तो बना दिये हैं लेकिन इसे अभी नोटिफाइ नहीं किया है। यानी अभी यह कानून प्रभावी नहीं हुआ है।

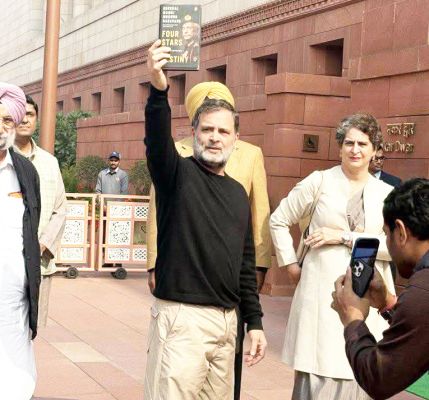

पारदर्शिता के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं और दूसरे सामाजिक संगठनों का कहना है कि निजी जानकारी हासिल करने पर पूर्ण रोक लगाने से मतदाता सूचियों की गड़बड़ी, राशन में होने वाले घोटालों और बैंक लोन में गबन करने वालों के बारे में पता लगाना असंभव हो जायेगा। प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में पक्षपात और गड़बडिय़ों को लेकर जांच करने और सूचना पाना भी मुश्किल हो जायेगा। इन सभी मामलों में निजी जानकारी और नाम सार्वजनिक होने चाहिए क्योंकि ये मुद्दे जनहित, लोकतंत्र और पब्लिक मनी से जुड़े हुए हैं। रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर सरकार से मांग की है कि वह डीपीडीपी एक्ट की धारा 44 (3) को निरस्त करे ताकि आरटीआई कानून निष्प्रभावी न हो।

एक सवाल इस कानून के तहत गठित किये जाने वाले डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को लेकर भी है

जिसे केंद्र सरकार ने कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर निर्णय लेने के लिए बनायेगी। सज़ा के तहत कानून का उल्लंघन करने पर 500 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। यह डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है और इसकी निष्पक्षता और ऑटोनोमी को लेकर कई सवाल है। सरकार ने एक ओर सूचना अधिकार कानून में बदलाव कर निजी जानकारी हासिल करने का अधिकार छीन लिया है लेकिन वह स्वयं अपराध निवारण, राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर को सुनिश्चित करने के नाम पर लोगों की निजी जानकारी हासिल कर सकती है। @hridayeshjoshi