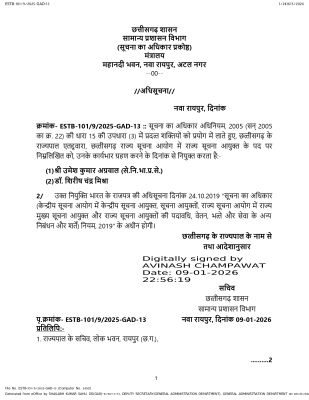

ताजा खबर

आज 19 जून को 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं

19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें से 18 सीटें वे हैं जिनके मतदान के लिए 26 मार्च तय की गई थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था. इन 18 सीटों में गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तीन-तीन, झारखंड की दो और मणिपुर और मेघालय की एक-एक सीट शामिल है. बाकी छह में से चार सीटें कर्नाटक से और एक-एक सीट अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम से आती हैं.

चूंकि राज्यसभा चुनावों का नतीजा किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल के विधायकों की संख्या पर सीधे-सीधे आधारित होता है, इसलिए आम तौर पर इन्हें लेकर ज़्यादा चर्चा करने की गुंजाइश नहीं होती है. इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि इन 24 के साथ राज्यसभा की 37 अन्य सीटों के लिए भी चुनाव होने थे. पर उनके लिए सिर्फ़ एक ही प्रत्याशी का नाम सामने आने की वजह से उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया. लेकिन मध्यप्रदेश और गुजरात में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफ़ों और राजस्थान में चल रही बड़ी राजनीतिक गहमागहमी की वजह से इन बची हुई सीटों के चुनाव सुर्ख़ियों में आ गए.

बहरहाल, इस रिपोर्ट में हम इन चुनावों से जुड़ी राजनीतिक चर्चा को न छेड़ते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा के सांसद चुने कैसे जाते हैं?

सबसे पहले तो किसी भी राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में तय की जाती है. इन सांसदों के चयन के लिए जो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है वह लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होती है. दरअसल राज्यसभा के सांसदों को जनता सीधे नहीं चुनती है. बल्कि उसकी तरफ से उसके प्रतिनिधि यानी कि विधायक ऐसा करते हैं. इसलिए यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है. ग़ौरतलब है कि सिर्फ़ विधानसभा के सदस्यों को ही राज्यसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है, विधान परिषद के सदस्यों को नहीं. इसके अलावा राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है. इसका मतलब यह है कि लोकसभा के विपरीत यह कभी भंग नहीं होता. इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो साल बाद खत्म हो जाता है और उनके स्थान पर नये सदस्य चुन लिये जाते हैं. इसका एक मतलब यह भी है कि अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पेश कर दिया जाए तो वह एक्सपायर नहीं होता. जैसेकि महिला आरक्षण बिल, जिसे मनमोहन सिंह सरकार राज्यसभा से पारित करवा चुकी है.

राज्यसभा चुनाव में विधायकों को अपने मत के तौर पर एक ऐसी सूची देनी होती है जिसमें वे अपनी पसंद के आधार पर सभी प्रत्याशियों की वरीयता तय करते हैं. यानी जो प्रत्याशी किसी विधायक को सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसे वह वरीयता में सबसे ऊपर रखता है. उसके बाद उससे कम पसंद वाले प्रत्याशी को जगह मिलती है और यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है. राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आवश्यक मतों की संख्या की गणना एक फॉर्मूले द्वारा की जाता है. इसे हेयर फॉर्मूला कहते हैं. इस फॉर्मूले के मुताबिक़ किसी राज्य की जितनी भी राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है उसमें एक जोड़ देते हैं. फ़िर इस नई संख्या से उस राज्य के विधायकों की संख्या में भाग दिया जाता है. जो भागफल मिलता है उसमें फ़िर एक जोड़ देते हैं. वही आवश्यक मतों की संख्या होती है.

इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को राजस्थान के उदाहरण से समझते हैं. राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है. इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये संख्या बन जाती है चार (3+1=4). राज्य में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से कोई भी खाली नहीं है. इसलिए 200 में 4 का भाग देते हैं. भागफल मिलता है 50. अब 50 में एक जोड़ देते हैं. ये नई संख्या 51 ही राजस्थान में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आवश्यक मतों की संख्या है. यानी राजस्थान में जिस किसी भी प्रत्याशी को 51 विधायक वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखेंगे वह जीता हुआ माना जाएगा.

लेकिन यदि प्रत्याशियों में से किसी को भी पहली वरीयता के आधार पर बहुमत न मिले तो उस स्थिति में विधायकों की दूसरे क्रम की प्राथमिकता देखी जाएगी. इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों के लिए पांच प्रत्याशी अ, ब, स, द और य मैदान में हैं. इनमें से ‘अ’ और ‘ब’ को तो 51 विधायकों ने पहली प्राथमिकता दे दी. इसलिए संसद के लिए उनका रास्ता साफ़ हो गया. लेकिन बाकी तीन में से किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया. इनमें से ‘स’ को 35 विधायकों ने, ‘द’ को 33 विधायकों ने और ‘य’ को 30 विधायकों ने वरीयता सूची में सबसे ऊपर रखा.

तब देखा जाएगा कि विधायकों ने दूसरी प्राथमिकता पर किस प्रत्याशी को रखा है. अब यदि 21 विधायकों ने ‘य’ को दूसरा सबसे पसंदीदा प्रत्याशी माना होगा तो वह राज्यसभा चुनाव जीत जाएगा. लेकिन यदि दूसरे क्रम की वरीयता से भी कोई नतीजा न निकले तो इस प्रक्रिया को तीसरी, चौथी और पांचवी बार बिल्कुल ऐसे ही दोहराया जाएगा. आम तौर पर राज्यसभा चुनावों में यह नौबत नहीं आती है.

चूंकि राज्यसभा चुनाव में विधायक आनुपातिक तौर पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है. और चूंकि इस पद्धति में विधायकों के मत (सूची) एक से अधिक प्रत्याशियों के बीच बंटे होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है. इसकी परिकल्पना एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ टॉमस हेयर ने 1857 की थी. हेयर ने ही जीत के लिए जरूरी मतों की गणना करने वाला हेयर फॉर्मूला दिया था. इस पद्धति का उपयोग भारत में राज्यसभा चुनाव के अलावा राष्ट्रपति और विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन में भी किया जाता है. अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड जैसे देशों में भी विभिन्न चुनाव इस पद्धति के आधार पर ही संपन्न होते हैं. (satyagrah.scroll.in)