साहित्य/मीडिया

-मोहम्मद इसरार

- 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक सड़क दुर्घटना में मौत

- परवीन शाकिर उर्दू शायरी में एक युग का प्रतिनिधित्व करती हैं. उनकी शायरी का केन्द्रबिंदु स्त्री रहा है.

- 1977 में पहला काव्य संग्रह ख़ुशबू प्रकाशित, प्राक्कथन में लिखा, 'जब हौले से चलती हुई हवा ने फूल को चूमा था तो ख़ुशबू पैदा हुई.'

- बीबीसी उर्दू ने दिसंबर 2020 में उनके बेटे सैयद मुराद से अपनी माँ पर विस्तार से बात की थी.

"मां का ख़्याल हर वक़्त आता है लेकिन जब कोई त्योहार हो, ख़ुशी का या ईद का मौक़ा हो तो उस वक़्त अम्मी का ख़्याल ज़्यादा आता है, सब लोगों के ख़ानदान इकट्ठे होते हैं तो कमी तो महसूस होती है कि मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं हैं."

यह कहना था सैयद मुराद अली का जो पाकिस्तान की नामवर शायरा परवीन शाकिर के इकलौते बेटे हैं.

परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को एक ट्रैफ़िक हादसे का शिकार होकर गुज़र गई थीं. उस समय मुराद की उम्र 15 वर्ष थी और वे बारहवीं के छात्र थे.

परवीन शाकिर पाकिस्तान में एक रोमानी शायरा की हैसियत से पहचानी जाती हैं. उनकी शायरी का विषय अधिकतर प्रेम और स्त्री था. उनका संबंध एक साहित्यिक घराने से था. वह पठन-पाठन के क्षेत्र से जुड़ी रहीं और फिर बाद में सिविल सर्विसेज़ का इम्तिहान देने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली थी.

दुर्घटना का दिन

बीबीसी से विशेष बातचीत में मुराद अली ने बताया कि उन्हें आज भी 26 दिसंबर की वह सर्द सुबह याद है जब उनकी मां एक दुर्घटना के कारण उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गईं.

मुराद अली का कहना था, "बारिश हो रही थी, अम्मी हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस चली गईं. लगभग 9:30 बजे फ़ोन आया कि आपकी अम्मी दुर्घटना की शिकार हो गई हैं आप 'पिम्स' ( पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़) आ जाएं."

मुराद ने तुरंत परवीन शाकिर की क़रीबी दोस्त परवीन क़ादिर आग़ा को फ़ोन किया. वह भी अस्पताल आ गईं.

मुराद बताते हैं, "उस दिन बारिश हो रही थी, ट्रैफ़िक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे और बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी."

"अस्पताल पहुंचने पर मुझे बताया कि गया कि जब उन्हें (परवीन शाकिर को) लाया गया तो उनकी नब्ज़ चल रही थी लेकिन फिर उनकी मौत की ख़बर दी गई."

'उनकी ख़ुशी की धुरी मैं था'

मुराद को अपनी मां के साथ गुज़ारे गए लम्हों की कमी आज भी खलती है.

उनका कहना था, "मम्मी जितनी भी व्यस्त होतीं, रात का खाना घर पर खाती थीं और खाने की टेबल पर हमारी बातें होतीं, स्कूल में कैसा दिन गुज़रा? पढ़ाई कैसी चल रही है? दोस्तों के साथ वक़्त कैसा गुज़र रहा है? और थोड़ी सी राजनीतिक बातें भी होती थीं हालांकि उस समय मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी."

मुराद अली का कहना है कि वह खाने के मामले में बहुत नखरे करते थे लेकिन उनकी मां उनकी पसंद के खाने भी बनातीं. "अम्मी के हाथ का मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद था और अम्मी रोहू मछली बनाया करती थीं जो मुझे बहुत पसंद थी."

मुराद कहते हैं, "उनकी ख़ुशी की धुरी मैं था."

"अम्मी व्यस्त होती थीं, मुशायरा और ऑफ़िस के कामों के बाद जो समय बचता था, वह मेरे हिस्से में आता था और वही कुछ यादें हैं उनकी जो मेरे पास हैं."

मुराद का कहना था, "पाकिस्तान में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है. वह मुशायरे में भी जातीं, ऑफ़िस भी जातीं और घर पर भी टाइम देतीं. वह मल्टी टास्किंग करती थीं."

"मुझे आज इस बात का एहसास होता है कि वह काफ़ी मेहनत करती होंगी, बहुत मुश्किल से वक़्त गुज़ारती होंगी. वह बहुत सारी चीजें एक साथ करती थीं. मुझे समझ नहीं आता कि वह किस तरह यह मैनेज करती थीं."

मुराद ने बताया कि अमेरिका में रहने के दौरान भी उनकी मां ने व्यस्तता के बावजूद उनकी ख़ुशी का ख़्याल रखा. ऐसी ही एक सुखद घटना का उल्लेख करते हुए वह मुस्कुरा दिए.

उनका कहना था, "हमें दो साल होने को थे अमेरिका में रहते हुए और 10-12 साल के बच्चे को कार्टून देखने का कितना शौक़ होता है और अमेरिका में होते हुए एक जगह जाने का बहुत दिल करता था कि डिज़्नी लैंड देखें, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ था कि हम वहां नहीं जा सके."

"एक दिन मम्मी ने कहा कि हम एक नई जगह जा रहे हैं. मैंने पूछा कहां जा रहे हैं तो मम्मी ने कहा चलते हैं बस. फिर अगले दिन वह मुझे डिज़्नी लैंड ले गईं."

मुराद ने कहा कि उस दिन वह इस बात पर बहुत ख़ुश थे कि उनकी मां ने उनकी ख़्वाहिश को याद रखा.

'मुझे दूर भेजना चाहती थीं'

मुराद अली परवीन शाकिर की इकलौती संतान थे और उनके प्यार का केंद्र भी लेकिन वह फिर भी उन्हें ख़ुद से दूर रखना चाहती थीं.

इसका कारण बताते हुए मुराद का कहना था, "वह मुझे कहती थीं कि आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे. पहले जब मैं छोटा था तो मुझे एचिसन में डालना चाहती थीं, फिर हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में डालने को कहा और फिर लॉरेंस कॉलेज की बात हुई."

"मैंने उनसे कहा आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, यह सब अच्छी जगहें हैं लेकिन मैं आपका इकलौता बेटा हूं, मैं नहीं जाना चाहता."

मुराद के अनुसार उनके बोर्डिंग स्कूल जाने से इनकार पर परवीन शाकिर ने उनसे एक फ़रमाईश की.

"उन्होंने कहा ठीक है, मुझे एक लंबा सा ख़त लिखो, फिर मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते?"

"फिर मैंने ख़त लिखा और अम्मी ने पढ़ा तो कहने लगीं कि ठीक है तुम नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ ही रहोगे."

मुराद अली का कहना था कि उनकी शिक्षा और भविष्य के बारे में उनकी मां ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे थे.

"उनका कहना था कि तुम डॉक्टर बनो और वह भी न्यूरो सर्जन, जो बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है. तुम वह करो और वह इस पर बहुत ज़ोर देती थीं."

उनका कहना था कि वह उनकी पढ़ाई के मामले में समझौता नहीं करती थीं, यहां तक कि एक बार नंबर कम आने पर उनके दोस्तों के सामने उन्हें डांट दिया था.

मुराद मानते हैं कि उनकी मां परवीन शाकिर बहुत दूरदर्शी थीं. "वह कहती थीं मुराद तुम कंप्यूटर ज़रूर पढ़ना, कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, आगे दुनिया उसी तरफ़ जाएगी और उनकी यह बात सच साबित हुई."

मुराद ने बताया कि उन्होंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में की है. "मैं सॉफ़्टवेयर इंजीनियर बन गया हूं. मैं टेस्ला कंपनी में काम करता हूं. यह वही कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है. वह अगर होतीं तो वह बिल्कुल संतुष्ट होती कि मैं सफल हो गया हूं और वह ख़ुश होतीं."

मुराद अली का कहना था कि परवीन शाकिर उनसे हमेशा मेहनत करने के लिए कहतीं और "वह ख़ुद बेहद मेहनती थीं."

"एक चीज़ जो अम्मी की ज़िंदगी से मैंने ली है वह है मेहनत करना. मुझे उन्होंने एक बार कहा था कि नौकरी करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरी किताबों की रॉयल्टी आती है वही काफ़ी है. मैं नौकरी इसलिए करती हूं कि तुम ज़्यादा पढ़ जाओ और एक अच्छे आदमी बन जाओ."

"वह कहती थीं कि मेहनत करोगे तो कुछ बन जाओगे, मेहनत के बिना कुछ नहीं बन सकोगे."

मुराद को अपनी मां परवीन शाकिर की ज़िंदगी के वह लम्हे भी याद हैं जब वह खाने के बाद चहलक़दमी करते हुए शाइरी किया करती थीं.

"अम्मी को टहलने का बड़ा शौक़ था, ख़ासतौर पर खाने के बाद वह ख़ुदकलामी (स्वलाप) करतीं, शायद वह शेर पढ़ती थीं या शायद शेर दोहरा रही होती थीं."

मुराद बताते हैं कि वह उन लम्हों में सोच रही होती थीं. "जब उनको कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो वह अपनी डायरी में लिख लेतीं. उनकी एक दो डायरियां थीं जो नामुकम्मल थीं."

मुराद अली ने बताया कि परवीन शाकिर की यह अधूरी शायरी संकलित करवाने के बाद 'कफ़-ए-आईना' (आईने की हथेली) के नाम से प्रकाशित हुई. अपनी इस किताब का नाम परवीन शाकिर पहले ही तय कर चुकी थीं.

मेरी बेटियां पूछती है दादी कैसी थीं?

मुराद ने अपनी मां के नाम को अपनी आवाज़ में शामिल रखने के लिए अपनी बड़ी बेटी के नाम का एक हिस्सा परवीन रखा है.

उनका कहना था, "मेरी दो बेटियां हैं. बड़ी का नाम शानज़े परवीन अली है. वह सात साल की है. परवीन मैंने अम्मी की तरफ़ से रखा है और दूसरी का नाम आरया है."

"वो पूछती हैं अपनी दादी के बारे में, घर में कई जगहों पर उनकी तस्वीरें और मेडल वग़ैरा लगे हुए हैं तो वह पूछती हैं कि ये कौन है? मैं कहता हूं आपकी दादी जान हैं, तो उस वक़्त यह अफ़सोस होता है कि अम्मी मिल नहीं सकीं, उस वक़्त अम्मी का बहुत ख़्याल आता है."

"काश इस वक़्त वह यहां पर होतीं तो इन बच्चों से उनका एक लगाव होता."

परवीन शाकिर की मौत के बाद पाकिस्तान सरकार ने मुराद की तालीम का बीड़ा उठाया था.

मुराद अली का कहना था, "अम्मी के जाने के बाद बहुत तन्हाई महसूस की क्योंकि मेरा न कोई भाई था और न बहन. ऐसे में मेरी ख़ाला और नानी मेरे पास इस्लामाबाद आकर रहने लगीं."

पाकिस्तान सरकार ने कैसे की मुराद की मदद?

परवीन शाकिर की मौत के बाद उनके दोस्तों ने जितना संभव हो सका कोशिश की कि वह उन्हें मां की कमी महसूस ना होने दें.

मुराद का कहना था, "मुझे अम्मी के दोस्तों ने मिलकर पाला है. हालांकि मां की जगह तो कोई नहीं ले सकता लेकिन अम्मी के दोस्त मेरा ख़ानदान बन गया और उनके बच्चे मेरे भाई बहन."

मुराद के अनुसार परवीन क़ादिर न सिर्फ़ उनकी मां की हमनाम थीं बल्कि उन्होंने उनसे मां जैसी मोहब्बत भी की.

परवीन शाकिर की सरकारी नौकरी की वजह से उन्हें इस्लामाबाद में विभिन्न जगहों पर सरकारी घर मिले. उनकी मौत से पहले जो आख़िरी मकान उन्हें मिला वह जी टेन टू में था.

मुराद का कहना था, "जब अम्मी की मौत हुई तो सरकार ने यह मकान मेरे पास रहने दिया. जब तक कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं, तो यह बड़ा सहारा बना."

मुराद ने बताया, "उस समय की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने मेरे लिए मासिक 60 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप तय कर दी जो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई और मैं शिक्षा पूरी कर सका."

इस्लामाबाद में दफ़्न करने का फैसला

मुराद कहते हैं कि क्योंकि परवीन शाकिर ने अपना अधिकतर जीवन इस्लामाबाद में बिताया इसलिए बड़ों ने इस्लामाबाद में उन्हें दफ़्न करने का फ़ैसला किया जिसमें वह शामिल नहीं थे.

मुराद अली बताते हैं, "अम्मी को इस्लामाबाद के एच 8 क़ब्रिस्तान में दफ़्न किया गया क्योंकि उन्होंने सारा जीवन इसी शहर में बिताया और उनके दोस्त व मिलने वाले अधिकतर यहीं पर थे."

मुराद बताते हैं,"जनाज़े में काफ़ी लोग आए थे, ब्यूरोक्रेट शायर, उनके ऑफ़िस के लोग, मेरी नानी और ख़ाला भी कराची से आई थीं और उस दिन मेरे वालिद साहब भी आ गए थे."

परवीन शाकिर ट्रस्ट

परवीन शाकिर की मौत के बाद उनके दोस्तों ने मिलकर परवीन शाकिर ट्रस्ट की बुनियाद रखी.

इस ट्रस्ट की चेयरपर्सन परवीन क़ादिर आग़ा हैं जो परवीन शाकिर की दफ़्तर में सीनियर थीं और उनकी अच्छी दोस्त भी थीं.

परवीन क़ादिर आग़ा ने बताया कि ट्रस्ट का मक़सद मुराद की परवरिश था और जब वह बड़ा हो गया तो अब उस ट्रस्ट का मक़सद परवीन शाकिर की शाइरी को उजागर करना है.

परवीन शाकिर की मौत के बाद जो उनका संकलन 'कफ़-ए-आईना' प्रकाशित हुआ. उसमें एक नज़्म नुमा ग़ज़ल नज़र आती है जो उनके बेटे मुराद के लिए लिखी हुई जान पड़ती है. उसके दो शेर उनके रिश्ते के इज़हार के लिए काफी हैं:

ख़ुदा करे तिरी आंखें हमेशा हंसती रहें

दयार-ए-वक़्त से तू शादमां गुज़रता रहे

मैं तुझको देख न पाऊं तो कुछ मलाल नहीं

कहीं भी हो, तू सितारा-ए-निशां गुज़रता रहे

-अपूर्व गर्ग

इस काया को किसने बनाया ?

ईश्वर ! कहाँ है !!

ये काया जैसे रेगिस्तान में कोई फूल

ये काया जैसे लम्बे सूखे बीहड़ में ढूंढता कोई छाँव

ये काया जैसे अकालग्रस्त दुनिया में कूड़े में पड़ी उम्मीद

ये नन्ही सी काया मानो हम सब ज़िंदा लाश

इस नन्ही काया और बिस्किट के पैकेट के बीच शीशे की दीवार

मानों सात समन्दर की दूरी, मानों मृगतृष्णा, मानो टूटा ख्वाब

तस्वीर देखते ही दिल किया ऐसी शीशे की दीवारों को चकनाचूर कर दूँ

पर पहले ही मेरा दिल टूट गया, शब्द ही चकनाचूर होकर बिखर गए ..

जब टूटे हुए शब्दों को जोड़ा तो एक ठंडी हवा के झोके ने कुछ राहत दी ..

ये तस्वीर पूना की है.

घर लौटती एक बच्ची ने देखा तस्वीर ली

उसके पास गयी, उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा 'कुछ खाना है ?'

छोटी बच्ची -हाँ

'क्या खायेगी ?'

छोटी बच्ची ने एक मासूम इशारा किया ..

उस बच्ची ने इस नन्ही काया को अपने पास बैठाया , प्यार किया जो -जो उसने कहा खिलाया

साथ ही उसके लिए पानी की बोतल ली . उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर हाथ में कुछ पैकेट दिया ..

वो नन्ही काया अवाक देखती रही ..

क्योंकि :

अब सांता क्लॉज़ कहाँ आते हैं

सपने पूरे होते उसने कभी देखा ही नहीं

तेज़ बारिश होने को थी..काले बादल छाने लगे

दोनों बच्चे लौट गए ..ज़रा रुकिए ..

एक लौटी पर दूसरी उन काले बादलों में न जाने कहाँ खो गयी ..

देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. संक्रमण के चलते देश में फिर से लॉकडाउन के हालात पैदा हो रहे हैं. तमाम राज्य सरकरें नए-नए प्रतिबंधों की घोषणाएं कर रही हैं. कोरोना का असर विश्व पुस्तक मेला पर भी हुआ है. नेशनल बुक ट्रस्ट ने 8 जनवरी से होने वाले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला को फिलहाल स्थगित कर दिया है. एनबीटी का कहना है कि हालात सामान्य होने पर पुस्तक मेले की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी.

एनबीटी द्वारा जारी एक रिलीज में कहा गया है कि डीडीएमए के दिशानिर्देशों और विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए अनुरोधों को देखते हुए नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 को स्थगित कर दिया गया है. नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी.

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में 08 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित होने वाला था.

एनबीटी के चेयरमैन गोविंद प्रसाद शर्मा का कहना है कि कोविड को देखते हुए पुस्तक मेला स्थगित कर दिया गया है. शिक्षा मंत्रालय को एनबीटी ने मई के पहले या दूसरे अथवा सितंबर में दूसरे या तीसरे सप्ताह में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करने का सुझाव भेजा है. शिक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद आईटीपीओ से इस दौरान प्रगति मैदान में जगह खाली मिलने पर तिथियों की घोषणा की जाएगी.

छूट को लेकर विवाद

बता दें कि 30वें पुस्तक मेले में प्रकाशकों और आयोजक के बीच किराए में छूट के मसले पर कुछ खींचातानी चल रही थी. हिंदी व भारतीय भाषाओं के प्रकाशकों ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) को पत्र लिखकर अपनी परेशानियां भी सांझा की थी. प्रकाशकों को लग रहा था कि एनबीटी अपने खर्चों में कटौती करते हुए मेले के दौरान अधिक छूट देकर उनकी मदद करेगी. लेकिन प्रकाशकों पर एनबीटी ने उल्टा बढ़े हुए किराए का बोझ लाद दिया.

इस मुद्दे पर एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि आईटीपीओ द्वारा प्रगति मैदान की नई बिल्डिंग का किराया पहले से अधिक कर दिया गया है. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सभी प्रकाशकों को तय जगह में से बराबर जगह मुहैया करवाई जा रही है. उसी जगह में कोरिडोर सहित अधिक स्पेस पाठकों को आने-जाने के लिए भी देना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रह सके. इसकी वजह से किराया बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि एनबीटी बिना किसी लाभ के पुस्तक मेले का आयोजन करवाती है.

इस साल सबसे बड़ी उपलब्धि रही गणितज्ञ नीना गुप्ता का युवा गणितज्ञों को मिलने वाला रामानुजन पुरस्कार जीतना. नीना गुप्ता कोलकाता स्थित इंडियन स्टैस्टिकल इंस्टीट्यूट की फैकल्टी मेंबर हैं. गुप्ता चौथी भारतीय हैं, जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है. वहीं वे तीसरी महिला गणितज्ञ हैं, जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है. नीना गुप्ता को ये पुरस्कार जियोमेट्री और कम्युटेटिव अल्जेब्रा पर बेहतरीन कार्य के लिए मिला है. ये पुरस्कार जीतने वाली वह चौथी भारतीय हैं और उनसे पहले जिन चार लोगों ने यह पुरस्कार जीता है, उनमें से तीन इंडियन स्टैस्टिकल इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर हैं.

रामानुजन पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 45 साल से कम की होती है, ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नए शोध अथवा कार्य के लिए दिया जाता है. इस पुरस्कार की स्थापना 2004 में की गई थी, और पहले साल इस पुरस्कार को 2005 में ब्राजील की गणितज्ञ मार्सेलो वियना को दिया गया था.

नीना गुप्ता ने 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी जीता था, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है. ये पुरस्कार नीना गुप्ता को इसलिए मिला था, क्योंकि उन्होंने अल्जेब्रिक जियोमेट्री की एक बेसिक समस्या को सुलझाया था और जरिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया था. इसके लिए उन्हें 2014 में इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी का यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड दिया गया था. गुप्ता के सोल्यूशन को जियोमेट्री के हालिया इतिहास में किए गए सबसे बेहतरीन कार्यों में से एक माना गया था.

नीना गुप्ता को छोटी उम्र से ही गणित में बेहद दिलचस्पी थी और डनलप स्थित खालसा हाईस्कूल से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने कोलकाता स्थित बेथुन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली. बाद में उन्होंने ISI से परास्नातक और डॉक्टोरल की डिग्री भी हासिल की. जल्द ही उन्होंने ISI में बतौर फैकल्टी सदस्य ज्वॉइन किया. गुप्ता से आईएसआई के ऋतंबरा मुंशी और अमलेंदु कृष्णा को भी रामानुजन अवॉर्ड मिल चुका है. मुंशी ने जहां आईएसआई से बैचलर इन स्टैटटिक्स और मास्टर्स इन स्टैटटिक्स किया, वहीं कृष्णा ने आईएसआई से मास्टर इन स्टैटटिक्स किया है.

भारतीय अमेरिकी मूल के गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव ने 1959 का एक पुराना सवाल इस साल हल कर दिया. इस सवाल को केडिसन सिंगर प्रॉब्लम कहा जाता है. 1959 से ही ये सवाल अनसुलझा था. निखिल श्रीवास्तव को जॉर्ज पोल्या प्राइज और साइप्रियन फोयास प्राइज मिल चुका है. निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में टीचर हैं. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 में ऐलान किया था कि 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

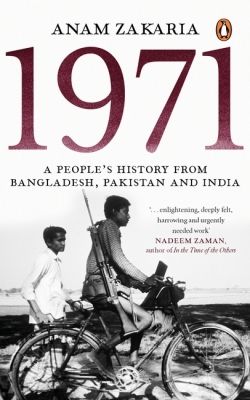

-अनम जकारिया

मेरी मां ने समझाया, "हमने भारत के साथ दो युद्ध लड़े। उन्होंने एक जीता और दूसरा हमने जीता।" "1965 में हमारी जीत हुई थी, लेकिन 1971 में हम बुरी तरह हार गए .. इस वजह से हमें अपने देश का हिस्सा देना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया।" यह सीखने की मेरी सबसे प्रारंभिक स्मृति है कि बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था।

मैं एक छोटा बच्चा था, शायद कक्षा 4 या 5 में, पाकिस्तान के इतिहास के बारे में उत्सुक था। मेरी मां ने अन्य पाकिस्तानियों की तरह सामान्य स्रोतों के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्य बताए।

पाकिस्तान लाहौर पर भारतीय हमले का बचाव करते हुए 1965 में विजयी रहा। कश्मीर में इसकी अपनी नीतियां, युद्ध से पहले के ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी को आसानी से मिटा दिया जाता है।

पाकिस्तान खुद को एक रक्षात्मक राज्य के रूप में परिभाषित करता है, एक ऐसा देश जो केवल अपने नागरिकों को दुश्मन ताकतों से बचाने के हित में काम करता है। 1965 में, पाकिस्तानियों को बताया जाता है, पाकिस्तानी सेना ने भारत की आक्रामकता के खिलाफ बहादुरी से देश का बचाव किया। भारत भी 1965 में विजयी होने का दावा करता है, अपने नागरिकों को आश्वस्त करता है कि युद्ध में उसका ऊपरी हाथ था।

जीत-हार की इन महागाथाओं के बीच कहीं-कहीं युद्धविराम समझौता, जिसने दोनों पक्षों की जीत को अनिर्णायक बना दिया, लंबे समय से भुला दिया गया है।

आज भी भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे पर सफलता का दावा करते हुए सितंबर में सीमा के दोनों ओर युद्ध की याद में मनाते हैं। न केवल 1965 में, बल्कि समकालीन मामलों में भी दुश्मन को यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण मौद्रिक निवेश किए जाते हैं कि वे वास्तव में विजयी हैं।

हालांकि, 1965 में पाकिस्तान में जीत का दावा करना एक और जरूरत को पूरा करता है। यह 1971 के प्रहार को नरम करता है, एक ऐसा युद्ध, जिसे स्वयं कई पाकिस्तानियों द्वारा पाकिस्तान की सबसे अपमानजनक हार के रूप में देखा जाता है। विभाजन की तुलना में, जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 1971 में देश का विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण के बारे में शायद ही कभी बात की जाती है।

बड़े होकर, पूर्वी पाकिस्तान पर शायद ही कभी चर्चा होती थी और बांग्लादेश का निर्माण हमेशा अचानक और नाजायज लगता था। 1947 और 1971 के बीच के वर्षो में बहुत कम ध्यान दिया गया, जैसा कि दो पंखों (पूर्व और पश्चिम) के बढ़ते अलगाव और बंगाली आबादी के बीच बढ़ती नाराजगी के मामले में हुआ था।

(प्रकाशक पेंगुइन की अनुमति से पुस्तक '1971 - ए पीपल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया' से उद्धृत)

गुलाम अली की गजलों और उनकी गायकी के करोड़ों लोग दीवाने हैं. उन्होंने अपनी मुधर आवाज और शख्सियत से हर पीढ़ी के लोगों पर असर डाला है. गुलाम अली की गायकी और गजलों में ऐसी रूहानियत है, जो सीधा सुनने वाले के दिल पर घर कर जाती है. आज इस मशहूर गायक का जन्मदिन है. आइए, इस मौके पर उनकी कुछ शानदार गजलों को सुना जाए.

गुलाम अली को दुनिया भर में लोग गजल गायक के तौर पर पहचानते हैं. वे हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जानकार हैं और पटियाला घराने से ताल्लुक रखते हैं. उनके चाहनेवालों के लिए आज का दिन बेहद खास है. दरअसल, आज 5 दिसंबर को गुलाम अली का बर्थडे है. आइए, गुलाम अली के जन्मदिन पर उनकी कुछ मशहूर गजलों के बारे में जानें और उनको सुनें.

बड़े गुलाम अली साहब से ली थी तालीम

गुलाम अली का जन्म आज ही के दिन पाकिस्तान में साल 1940 में हुआ था. उन्होंने संगीत की तालीम बड़े गुलाम अली साहब से ली थी. जिस तरह कुछ चंद कविताएं एक कवि को अमर कर देती हैं, उसी तरह कुछ गजलें ऐसी होती हैं जो अपने गायक को लोगों के दिलों में जिंदा रखती हैं. महफिलों में अक्सर लोग गुलाम अली से उनकी बेहद मशहूर गजल ‘हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह’ गाने की फरमाइश करते हैं. आइए, सुनें उनकी कुछ सदाबहार गजलें-

1. हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह…

2. हंगामा है क्यूं बरपा…

3. चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला…

4. चुपके चुपके रात दिन…

5. हमको किसके गम ने मारा…

गुलाम अली को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में बराबर रूप से प्यार मिला है. उन्होंने पहली दफा पाकिस्तानी रेडियो के लिए गाया था. वे वक्त के साथ मशहूर होते गए और पूरी दुनिया में छा गए. वे हसरत मोहानी, अकबर इलाहाबादी जैसे बड़े फनकारों की गजलों के साथ-साथ खुद की लिखी गजलें भी गाते रहे हैं.

आपसी रिश्तों की ख़ुशबू को कोई नाम न दोइस तक़द्दुस को न काग़ज़ पर उतारा जाए- महेंद्र प्रताप चाँद

रिश्तों का बोझ ढोना दिल दिल में कुढ़ते रहनाहम एक दूसरे पर एहसान हो गए हैं- मुसव्विर सब्ज़वारी

रिश्तों का ए'तिबार वफ़ाओं का इंतिज़ारहम भी चराग़ ले के हवाओं में आए हैं- निदा फ़ाज़ली

वक़्त ख़ामोश है टूटे हुए रिश्तों की तरहवो भला कैसे मिरे दिल की ख़बर पाएगा- इन्दिरा वर्मा

हमें पढ़ाओ न रिश्तों की कोई और किताबपढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हम ने-मेराज फ़ैज़ाबादी

कैसे रिश्तों को समेटें ये बिखरते हुए लोगटूट जाते हैं यही फ़ैसला करते हुए लोग- तारिक़ क़मर

-अनुराग अन्वेषी

Book Review: दुर्गापूजा के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों में कोरोना संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उससे तीसरी लहर की आशंका गहरा रही है. अभी दीपावली, कालीपूजा और छठ जैसे सामूहिक आयोजन वाले पर्वों का आना बाकी ही है. जाहिर है कि हम अपनी लापरवाहियों के खिलाफ सजग नहीं हुए तो इस सदी की यह सबसे खतरनाक महामारी जाने कौन-सा रूप ले ले.

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने कोरोना की पहली लहर के शुरू होने के बाद और दूसरी लहर की संभावित आशंकाओं के बीच इसके खतरों को लेकर हमें आगाह किया था. उन्होंने कहा था कोविड-19 का संकट महज स्वास्थ्य का संकट नहीं है, बल्कि यह संकट ‘सभ्यता का संकट’ है.

कैलाश सत्यार्थी की यह बात उनकी नई किताब ‘कोविड-19 : सभ्यता का संकट और समाधान‘ में दर्ज है. सत्यार्थी की यह किताब दो खंडों में है. पहले खंड में उन्होंने कोविड-19 की वजह से सभ्यता पर छाए संभावित संकटों को रेखांकित किया है और दूसरे खंड में उन्होंने इसके समाधान सुझाए हैं.

पहले खंड में कैलाश सत्यार्थी लिखते हैं ‘हम आशा और अपेक्षा कर रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी साझा त्रासदी से सबक लेकर पूरे विश्व समुदाय में साझेपन की सोच जन्म लेगी, लेकिन इस बात के संकेत अभी तक नजर नहीं आ रहे. असलियत तो यह है कि दुनिया में पहले से चली आ रही दरारें, भेदभाव, विषमताएं और बिखराव उजागर होने के साथ-साथ और ज्यादा बढ़ रहे हैं. महामारी खत्म होने और आर्थिक संकट से उबर जाने के बाद भी दुनिया पहले की तरह नहीं रहेगी. मैं कई कारणों से इस त्रासदी को सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक संकट न मानकर सभ्यता के संकट की तरह देख रहा हूं.’

कोरोना महामारी को सभ्यता पर संकट की तरह देखते हुए कैलाश सत्यार्थी याद करते हैं मानवीय रिश्ते और सामाजिक दायित्वों के क्षरण से उपजे उन दृश्यों को, जिनकी वजह से असंगठित क्षेत्र के मजदूर भुखमरी की हालत में अपने-अपने गांव लौट रहे थे.

वे याद करते हैं चीन के 16 साल के विकलांग शख्स चैंग को, जो हुवेई शहर के अपने घर में व्हीलचेहर पर भूख-प्यास से मृत पड़े मिले थे. चैंग की देखभाल करने वाले पिता जब बीमार पड़े तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था. तब घर में चैंग की देखभाल करनेवाला कोई नहीं रह गया. पड़ोसियों ने भी चैंग की कोई सुध नहीं ली और वह व्हीलचेयर पर बैठ-बैठे मर गए. सत्यार्थी मानते हैं कि चैंग को किसी बीमारी ने नहीं मारा, बल्कि समाज की संवेदनहीनता, एहसान-फरामोशी और मतलबपरस्ती ने उनकी हत्या की.

सत्यार्थी याद करते हैं दक्षिण अफ्रीका के उन सैकड़ों बाल मजदूरों को जो सोने की एक खदान में फंसे पड़े थे, जिनके मालिक उन्हें उनके हाल पर छोड़कर भाग गए थे. वे याद करते हैं थाईलैंड की उस खबर को जिसके मुताबिक, तीन लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर लॉकडाउन के दौरान दाने-दाने की मोहताज हो गई थीं और दस्तावेज न होने के कारण वे मजदूरों को मिल सकनेवाली सरकारी सहायता से भी वंचित थीं.

इन तमाम दुखद दृश्यों को याद करते-करते कैलाश सत्यार्थी अपनी इस किताब में लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद लोगों की स्थितियों की चर्चा करते हैं. वे बताते हैं कि लोगों में मानसिक तनाव, अवसाद, निराशा, एकाकीपन, घरेलू हिंसा और तलाक के मामले बढ़े हैं. दोस्तों, शिक्षकों, रिश्तेदारों, खेल के मैदानों से दूर हुए बच्चों में झुंझलाहट, गुस्सा और जिद बढ़े हैं और एकाग्रता में कमी आई है.

वे उस एक साल के बच्चे का उदाहरण देते हैं, जिसके माता-पिता कोरोनाकाल में घर से ही काम कर रहे थे और बच्चे को भी घर में ही रख रहे थे. इस दौरान बच्चे को टीका लगवाने के लिए बस दो बार वे अस्पताल गए. फिर जब बच्चे ने थोड़ा-थोड़ा बोलना शुरू किया तो उसने बाहर निकलने से इनकार कर दिया यह कहते हुए कि बाहर लोग उसे सुई चुभो देते हैं.

इन स्थितियों की चर्चा करते हुए सत्यार्थी बताते हैं कि ये स्थितियां सभ्यता के संकट के लक्षण हैं. किसी भी सभ्यता की बुनियाद सामूहिकता होती है. सामूहिक अनुभव, सामूहिक मान्यता-परंपरा, सामूहिक विचार, व्यवहार और परस्पर समर्पण से ही सभ्यता का निर्माण होता है. लेकिन लॉकडाउन के दौरान समाज में इन चीजों की कमी साफ तौर पर दिखी, बल्कि वीभत्स रूप में ये कमियां और बढ़ीं.

इस किताब में सत्यार्थी ध्यान दिलाते हैं कि जो प्रवासी मजदूर खौफजदा, लाचार, हताश, बेबस और बेसब्र होकर अफरातफरी की स्थिति में अपने गांवों की तरफ भागे, वह सिर्फ करोना वायरस का डर नहीं था, बल्कि वह उनका उस शहरी समाज से पूरी तरह मोहभंग हो जाना था, जिसमें राजकीय तंत्र और उनके रोजगार दाता तक शामिल थे. उन खौफजदा मजदूरों ने देखा कि शहरी सभ्य समाज ने उनके साथ भरोसे के रिश्ते रखे ही नहीं थे. कैलाश सत्यार्थी मानते हैं कि लोगों का एक-दूसरे पर भरोसे का इस कदर टूटना, मोहभंग की पीड़ा से गुजरना ही सभ्यता पर असल संकट है, जिसे दूर किए जाने की बेहद आवश्यकता है. इस किताब के दूसरे हिस्से में कैलाश सत्यार्थी ने वे सुझाव दिए हैं, जिनसे सभ्यता पर आए इस संकट से हम निकल सकते हैं, सभ्यता का पुनर्निमाण कर सकते हैं.

सभ्यता के पुनर्निमाण के अपने सुझाव को कैलाश सत्यार्थी ‘चौमुखी पहल’ का नाम देते हैं और बताते हैं कि करुणा, कृतज्ञता, उत्तरदायित्व और सहिष्णुता ही अब नई सभ्यता रच सकते हैं. हालांकि इस सुझाव को देते हुए सत्यार्थी यह भी स्वीकारते हैं कि वे कोई नई बात नहीं कह रहे. सभ्यता की जड़ों में ये चारों चीजें कहीं-न-कहीं पहले से मौजूद हैं. दुनिया के हर हिस्से में बहुत से लोग इन्हें अपने जीवन में जीते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में ये बातें खोखला उपदेश बनकर रह गई हैं.

करुणा, कृतज्ञता, उत्तरदायित्व और सहिष्णुता सही मायने में मनुष्यता की ऊंचाइयां हैं. अब के आपाधापी वाले दौर में इन ऊंचाइयों की इस समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है. कोरोना महामारी के आक्रमण से पहले ही समाज और हमारी सभ्यता का क्षरण होने लगा था. मौकापरस्ती, संवेदनहीनता, एहसान-फरामोशी और मतलबपरस्ती जैसी तमाम चीजें घुसपैठ बनाने लगी थीं. इन्सान रहन-सहन के स्तर पर जितना धनी होता गया, इन्सानीयत उसकी बौनी पड़ती गई. ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हमने आसमान में तारे टांक दिए हों भले, पर हमारी संवेदनाएं धूल चाटती नजर आईं. और ऐसे समय में जब कोरोना महामारी हमारे बीच से हर रोज लोगों को उठा-उठाकर मौत के जबड़े में डाल रही थी, तो हमारी तमाम बुराइयों का सबसे विकृत रूप हमें दिखा. अपने-अपने राज्यों की ओर बदहवास भाग रहे मजदूरों का इस समाज में इन्सानीयत के बिखराव की कहानियों को रेखांकित कर रहे थे. कोरोनाकाल से पहले ही इस समाज को करुणा, कृतज्ञता, उत्तरदायित्व और सहिष्णुता के बल पर फिर से गढ़ने की जरूरत थी, पर संक्रमण के आक्रमण के बाद तो इसकी जरूरत पूरे तीखेपन के साथ महसूस होने लगी.

कैलाश सत्यार्थी लिखते हैं ‘किसी पर रहम करना, सहानुभूति दिखाना, संवेदना प्रकट करना अथवा दूसरे के दुख में दुखी हो जाना अच्छे मानवीय गुण हैं, परंतु करुणा नहीं. दूसरे के दुख को महसूस करना सहानुभूति होती है. किसी के दुख में खुद भी दुखी हो जाना संवेदना है, जबकि किसी के भी दुख और कष्ट को अपने दुख की तरह महसूस करते हुए उसी प्रकार से उस दुख को दूर करने की कोशिश का भाव करुणा होता है. करुणा वह अकेला भाव है, जो अलगाव को खत्म करके खुद की तरह दूसरे से जोड़ता है और उसकी परेशानी का समाधान करने की प्रेरणा, साहस और ऊर्जा पैदा करके मनुष्य को क्रियाशील बनाता है.’

जीवन, समाज और सभ्यता के लिए करुणा की अहमियत बताते हुए कैलास सत्यार्थी बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, महावीर स्वामी, पैगंबर अब्राहिम, गुरुनानक देव सरीखे देवदूतों के जीवन प्रसंग की ओर ले जाते हैं और स्थापित करते हैं कि इन सबने समाज के लिए जो कुछ भी रचा, जिस भी पंथ की राह दिखाई, उसकी बुनियाद करुणा थी.

यह सच है कि अब के दौर में भी धर्म के अनुयायियों की कमी नहीं, बल्कि अब के पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों ने धर्म की मूल आत्मा करुणा को भुला दिया है. बाहरी आडंबरों में उलझ कर धर्म का प्रचार-प्रसार बेहद आक्रमक तरीके से हो रहा है. ठीक वैसे ही जैसे अब के कई नेता कौमी एकता बरकरार रखने के लिए शांति की अपील करते हैं अपनी पूरी गुर्राहट के साथ.

इस तरह हम देखते हैं कि करुणा की जगह अपने पंथ की पहचान और ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे पंथों की पहचान और अस्तित्व को नष्ट करने की कवायद को धर्मयुद्ध मान लिया गया है. ऐसी स्थिति महसूस कर कैलाश सत्यार्थी लिखते हैं ‘मेरे विचार से मतों और पंथों की बाहरी पहचानों के प्रति आसक्ति, आग्रह और अहंकार सारे फसाद की जड़ हैं. पहचानें हमें अलग-अलग करती हैं, जबकि करुणा जोड़ने का काम करती है. इसलिए करुणा ही मानवता का धर्म है.’

सचमुच, धर्म और पाखंड के मिट रहे अंतर, रोशनी के नाम पर फैलाए जा रहे अंधकार, इन्सानीयत के पैमाने पर हैवानीयत की ओर बढ़ते समाज और प्रेम को विस्थापित करती घृणा के इस दौर में कैलाश सत्यार्थी की किताब ‘कोविड-19: सभ्यता का संकट और समाधान’ पढ़ते हुए संदेश मिलता है कि चलो, इन्सानीयत की जड़ों की ओर लौटें.

किताब के इस दूसरे हिस्से में कैलाश सत्यार्थी ने कई प्रसंगों, शोधों और प्रयोगों की चर्चा करते हुए सभ्यता के पुनर्निमाण में करुणा, कृतज्ञता, उत्तरदायित्व और सहिष्णुता की जरूरत को बार-बार रेखांकित किया है. इन मानवीय गुणों को नए सिरे से परिभाषित किया है, इन्हें पुनः अपनाए जाने पर बल दिया है. कहा जाना चाहिए कि इस खौफजदा दौर में कैलाश सत्यार्थी एक सुचिंतित विचार के साथ सभ्यता के पुनर्निमाण की आस्था का जरूरी दीया लेकर आए हैं.

इस पठनीय किताब में प्रकाशक ने कई जगहों पर रेखाचित्रों का इस्तेमाल किया है. ये रेखाचित्र संदीप राशिनकर ने बनाए हैं. विषय के अनुकूल माहौल रचने के लिए राशिनकर की तारीफ की जानी चाहिए. हालांकि यह किताब महज 128 पन्ने की है, जो एक बैठकी में ही पढ़ी जा सकती है. लेकिन अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं तो प्रकाशक ने इस किताब के हर पन्ने पर लेख के जरूरी हिस्से बड़े फोंट साइज में कोट किए गए हैं – आप अगर कोट किए गए इन हिस्सों को भी पढ़ लें, तो आपको समाज की दशा को दिशा देने वाली कैलाश सत्यार्थी की दृष्टि की एक झलक जरूर मिल जाएगी.

पुस्तक : कोविड-19: सभ्यता का संकट और समाधान

लेखक : कैलाश सत्यार्थी

प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन

कीमत : 250 रुपये

मैं दुखी जब-जब हुआ, संवेदना तुमने दिखाई

मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीति दोनों ने निभाई,

किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी;

क्या करूँ संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूँ ?"

~ हरिवंश राय बच्चन

वर्ष 2013 में ब्रिटेन के 80 साल के वैज्ञानिक पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसोआ आंगलेया को भौतिकी के लिए 2013 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में महाप्रयोग के दौरान ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण खोजने वाले इन वैज्ञानिकों को इस साल भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस कण ही खोज पिछले साल हुई है। उन्होंने इस अति सूक्ष्म कण हिग्स बोसोन के अस्तित्व के बारे में 1964 में ही भविष्यवाणी की थी।

वर्ष 1901 में भौतिकी का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जर्मनी के विल्हेल्म कोनराड रोएंटगेन को मिला। उन्होंने एक्स रे की खोज की। आज भी डॉक्टर उसका इस्तेमाल हड्डियों की चोट का पता लगाने के लिए करते हैं, लेकिन यह विकिरण कैंसर भी पैदा कर सकती है।

वर्ष 1903 में फ्रांस के आंत्वान आंरी बेकेरेल ने पता किया कि यूरेनियम जैसे कुछ भारी धातुओं के अणु अपने आप विघटित होते हैं। इस दौरान वे ऊर्जायुक्त विकिरण छोड़ते हैं। बेकेरेल ने इसके साथ रेडियोधर्मिता का पता लगाया। मारी क्यूरी और उनके पति पियेर ने और शोध किया। तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोशनी की किरणें धातु के टुकड़े से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण निकाल सकती हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का अल्बर्ट आइनश्टाइन ने अध्ययन किया और बताया कि रोशनी और पदार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसी सिद्धांत पर आज सौर ऊर्जा देने वाले पैनल बने हैं। इसके लिए उन्हें वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला।

आज के सबसे लोकप्रिय उत्पाद स्मार्टफोन, लैपटॉप और आईपैड का श्रेय अमेरिका के विलियम शॉकली, जॉन बारडीन और वाल्टर ब्राटेन को जाता है। उन्होंने पहली बार ट्रांजिस्टर बनाया। ऐसे कंप्यूटर प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले इस तरह के लाखों प्रोसेसरों से बने हैं। यह सिक्का आकार की तुलना के लिए है। इस के लिए 1956 मेें नोबेल मिला। वहीं एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की बहुत सारी किरणें, यानी लेजर, न केवल हमें सिर्फ रंग बिरंगा लाइट शो ही नहीं देता बल्कि यह धातु को काट सकता है। इसके विकास के लिए अमेरिका के चाल्र्स टाउन्स और रूस के निकोलाई बासोव और अलेक्जांडर प्रोखोरोव को 1964 में नोबेल पुरस्कार मिला।

वर्ष 1967 में श्ट्रासबुर्ग में जन्मे अमेरिकी हंस बेथे ने बताया कि सूरज जैसे हमारे सितारे इतने गर्म क्यों हैं। उन्होंने पाया कि सितारों के गर्भ में हाइड्रोजन के अणु गलकर हिलियम अणु पैदा करते हैं। नाभिकीय फ्यूजन से ऊर्जा पैदा होती है, जो किरणों के रूप में हम तक पहुंचती है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। होलोग्राम का श्रेय हंगरी के इंजीनियर डेनिस गाबोर को जाता है। उन्होंने पहली बार ऐसी त्रिआयामी चीजें बनाईं। नोटों में लगा होलोग्राम उन्हें जालसाजों से सुरक्षित बनाता है। वर्ष 1971 में गाबोर को नोबेल पुरस्कार मिला।

वहीं छोटी चीजों को देखने की संभावना हमें जर्मनी के एर्नेस्ट रुस्का ने दी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, जो लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में हजार गुना बेहतर तस्वीरें देता है। उससे कीड़े की ऐसी तस्वीरें लेना संभव है। उन्हें 1986 में नोबेल मिला। वर्ष 1988 में अमेरिका के लियोन मैक्स लेडरमन, मेलविन श्वार्त्ज और जैक श्टाइनबर्गर ने बताया कि न्यूट्रीनो सचमुच होते हैं। न्यूट्रीनो अत्यंत हल्के तत्व होते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि वे हमारी धरती के तत्वों के साथ इंटरएक्ट नहीं करते।

लैपटॉप के हार्ड ड्राइव का आकार छोटा हो रहा है, लेकिन उस पर डाटा जमा करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। इसकी वजह चुम्बकीय प्रतिरोध है, जो स्टोरेज मीडियम को खास तरह से बनाने से पैदा होता है। इसका पता जर्मनी के पेटर ग्रूनबर्ग और फ्रांस के अल्बेयर फैर ने किया। इसके लिए उन्हें 2007 में नोबेल मिला। वर्ष 2009 में चीनी मूल के अमेरिकी भौतिकशास्त्री चाल्र्स कून काव ने फाइबर केबल का विकास किया। वह टेलिफोन बातचीत या वेबसाइट की सूचना को तेजी से और बिना किसी गलती के ट्रांसपोर्ट करता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा को अल्ट्रा शॉर्ट लाइट पल्स में बदल दिया जाता है।

कवि, उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को इस वर्ष साहित्य अकादमी की ‘महत्तर सदस्यता’ प्रदान की गयी है, यह अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है. विनोद कुमार शुक्ल के कुछ अनछुए आयामों पर यह संस्मरण रमेश अनुपम ने लिखा है- पहचान सीरीज में उनके संग्रह के प्रकाशन का वृतांत दिलचस्प है.

-रमेश अनुपम

विनोद कुमार शुक्ल के होने और उनके निरंतर रचते चले जाने के बहुतेरे निहितार्थ हैं. वे हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शुमार हो चुके हैं, हिंदी ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं सहित विश्व के अग्रणी पंक्तियों के लेखकों में उन्हें समादृत किया जाता है. 84 वर्ष की उम्र में भी पढ़ने और लिखने की ललक जिस तरह से उनके भीतर बरकरार है, वह देखते ही बनता है. कोरोना काल में उन्होंने प्रचुर साहित्य की रचना की है. कहानी, कविता के अतिरिक्त बच्चों के लिए ढेर सारी कहानियां और कविताएं.

विनोद जी के सम्पूर्ण साहित्य को केंद्र में रखकर सेतु प्रकाशन दिल्ली द्वारा रचनावली की योजना भी मूर्त रूप लेने जा रही है. हालांकि विनोद जी जिस तरह से निरंतर सृजन कर्म में निमग्न हैं, संभव है बहुत कुछ उसमें आने से रह जायेगा, जो बाद में कभी आएगा. विनोद कुमार शुक्ल जी की स्मृतियों के कोठार में ऐसा बहुत कुछ एकत्र है जिसे सुनकर आप समय के आर-पार देख सकते हैं, बहुतेरी ऐसी विरल ध्वनियों को सुन सकते हैं जो समय की ओट में कहीं छिपी हुई सुस्ता रहीं हैं, बहुतेरी छवियों को निहार सकते हैं जो क्षितिज के पार कहीं झिलमिलाती जान पड़ती हैं, बशर्ते आप विनोद जी को जानने की कितनी अभिलाषा रखते हैं. उनकी स्मृतियों के कोठार का दरवाजा तभी आपके लिए खुल सकता है.

विनोद जी के इस कोठार में एक तरह से सबका प्रवेश निषिद्ध हैं, केवल उन्हें छोड़कर जो इस सुंदर पृथ्वी से प्रेम करना जानते हैं, जो इस सुंदर पृथ्वी को बचाने की चिंता रखते हैं, जो समस्त मनुष्य प्रजाति से और सम्पूर्ण प्रकृति से गहरा अनुराग रखते हैं. विनोद जी के गद्य या पद्य में प्रवेश भी तभी संभव होता है. विनोद जी को सुनना भी एक ऐसी पगडंडी से होकर गुजरने जैसा है जो सपाट नहीं है अपितु थोड़ा ऊबड़-खाबड़ और पथरीला है पर यह रास्ता आपको उस झरने की ओर ले जाने वाला रास्ता बन जाता है जिसकी निर्झरणी में आप देर तक भीग सकते हैं, जिसकी वेगवती धार में आप तन-मन प्राण से डूब सकते हैं, जिसकी जलराशि में आप जीवन के प्रच्छन्न फूलों के खिलने का आभास पा सकते हैं.

विनोद जी से जब भी मेरी मोबाइल से बात होती है मुझे हृदय के नोटबुक के कोरे पन्ने खोलने पड़ते हैं ताकि उनकी सारी बातें मैं दर्ज कर सकूं. कुछ छूट न जाये इस डर से और सब कुछ ज्यों का त्यों दर्ज हो जाए इस अभिलाषा के साथ. कोरोना के चलते अब उनसे मिलना बहुत कम हो गया है, पर भला हो इस मोबाइल क्रांति का जिससे आप अपने किसी प्रिय से आत्मीय संवाद तो कायम रख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं और कल्पना की आंखों से देख भी सकते हैं. अगर आप वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं तो.

विनोद जी साहित्य में और अपने निजी जीवन में आत्म प्रचार से कोसों दूर रहते हैं. साहित्यिक तिकड़मों और षड्यंत्रों से बेखबर तमाम तरह की गुटबाजियों से बेपरवाह अपने सृजन की एकांतिक साधना में निरत वे मुझे किसी संत या योगी के समतुल्य अधिक जान पड़ते हैं. विनोद कुमार शुक्ल के सम्पूर्ण लेखन में एक विशेष प्रकार का सम्मोहन है, एक तरह का जादू भी. अपने उपन्यास या कहानियों के माध्यम से विनोद जी जिस दुनिया को रचते हैं, वह लातिनी लेखक ग्रेबिएल गार्सिया मार्क्वेज की तरह किसी जादुई यथार्थ की दुनिया से कम नहीं है.

यथार्थ विनोद जी के यहां उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से वह अन्य लेखकों के यहां दिखाई देता है, विनोद जी के गद्य में यह यथार्थ फैंटेसी के साथ घुल मिल कर इस तरह से आता है कि पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कितना यथार्थ है और कितनी कल्पना ?

उनके यहां फैंटेसी का अपना एक अलग जादू है, जो जादू उनके किसी समकालीन हिंदी लेखक के यहां दुर्लभ है. विनोद जी के यहां फैंटेसी किसी बच्चे की चित्रकारी की तरह है जो रंगों से खेलते हुए अनायास ऐसा कुछ रच देता है कि हम अवाक रह जाते हैं.

विनोद जी के यहां जो चीजें मुझे सबसे अधिक चमत्कृत करती हैं वह है एक बच्चे जैसी कल्पना, जो मछलियों को आकाश में तैरा सकती हैं और चिड़ियों को पानी के भीतर उड़ा सकती हैं. उनकी रचनाओं को गौर से देखें तो उनकी रचनाओं में बच्चों जैसी एक जिद भी है, कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, उस पर तुम्हें यकीन करना ही होगा. उपन्यास या कहानी क्या है एक बच्चे की जिद ही तो है जिस पर बिना यकीन किए आपका प्रवेश वहां निषिद्ध है.

कभी-कभी लगता है विनोद जी अपनी रचनाओं में सुर बहार पर कोई पक्का शास्त्रीय राग बजा रहे हैं और अपने आरोह-अवरोह में, द्रुत और विलंबित में हमें डूब जाने के लिए विवश कर रहे हैं. कभी लगता है गणेश पाईन या गुलाम शेख की अद्भुत पेंटिंग की तरह वे हमें अपने रंगों और रेखाओं के साथ एकाकार कर देने की कोई जादुई कोशिश कर रहे हैं या कभी ऋत्विक घटक या अपर्णा सेन की फिल्मों की तरह किसी अलौकिक दृश्य या ध्वनियों की किसी ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं, जिसे हमने इस से पहले कभी इस तरह से देखा और सुना ही नहीं था.

विनोद जी का संपूर्ण गद्य मुझे किसी पवित्र ऋचा की तरह लगता है, जहां जाने से पहले स्वयं को भी पवित्र किया जाना अनिवार्य है. विनोद जी का पद्य मुझे किसी प्रागैतिहासिक शिला लेखों की भांति प्रतीत होते हैं जिसे अब तक ठीक-ठीक पढ़ा जाना बाकी है और जिसे अब तक समझा जाना बाकी है.

विनोद जी को पूरी तरह से समझे जाने के हमारे दावे निर्मूल सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि विनोद जी तात्कालिकता से परे एक ऐसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ रचनाकार हैं, जो पाठकों और आलोचकों से एक नई दृष्टि की मांग करते हैं. जो समकालीनता की भीड़ से अलहदा सर्वकालिकता का वरण करते हैं. वे मुक्तिबोध की तरह लोकप्रियता और सर्व स्वीकार्यता पर यकीन करने से बचते हुए एक बीहड़ मार्ग पर चलना अधिक पसंद करते हैं, जहां अस्वीकृत किए जाने के खतरे अनगिनत हैं.

विनोद कुमार शुक्ल मूलतः कवि हैं. उनकी प्रकृति कविता के कहीं अधिक निकट है. उनका कवि होना उनकी नियति में शामिल हैं, वे कुछ और हो ही नहीं सकते थे. कविता को ही उनके जीवन में, उनकी प्रवृति और प्रकृति में स्वीकृत होना लिखा हुआ था. इसलिए हमारे पुरखों ने कहा है कवि बनते नहीं हैं ,जन्म लेते हैं. संभवत: निराला और मुक्तिबोध के विषय में भी यही कहा जा सकता है.

विनोद कुमार शुक्ल शायद अपना प्रारब्ध जानते थे कि कविता के अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ भी सहज स्वीकार्य नहीं. जो कुछ भी है या जो कुछ भी पाना है वह कविता में ही पाना है. जो कुछ भी जानना है वह कविता के माध्यम से ही जानना है. विनोद कुमार शुक्ल का अवचेतन यह भी जानता था कि समकालीनता के दबाव या आतंक से अलग उन्हें अपना एक अलग काव्य मुहावरा भी गढ़ना होगा इसके बिना कविता की विराट दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना पाना मुश्किल होगा. मुक्तिबोध का जीवन और लेखन उनके सम्मुख ही था.

कविता से उनकी संगति उनके लेखन के प्रारंभिक दौर से ही उनमें दिखाई देती है. सन 1960 में सर्वप्रथम श्रीकांत वर्मा के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ‘कृति’ में विनोद जी की आठ कविताएं छपती हैं, ये वही कविताएं हैं जिसे मुक्तिबोध ने पसंद किया था और अपने पत्र के साथ उसे ‘कृति’ को भेज दिया था.

मुक्तिबोध ने अपने पत्र में श्रीकांत वर्मा को लिखा था-

‘आपके पास विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं, उनकी कविताएं मुझे पसंद है. विनोद कुमार शुक्ल मेधावी तरुण है और उनमें विशेष काव्य प्रतिभा है.’

यह उस समय की घटना है जिन दिनों विनोद जी जबलपुर में कृषि महाविद्यालय के छात्र थे. उन्ही दिनों नरेश सक्सेना तथा सोमदत्त भी जबलपुर में पढ़ाई कर रहे थे. नरेश सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज में और सोमदत्त वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहे थे.

हरिशंकर परसाई के यहां विनोद जी का नियमित रूप से आना-जाना लगा रहता था. तब तक वे मुक्तिबोध के भी निकट आ चुके थे. ये वही दिन थे जब विनोद कुमार शुक्ल का कवि जीवन अपना एक अलग रूपाकार भी चुपचाप गढ़ने में लगा हुआ था. हिंदी कविता नई कविता में ढल रही थी. मुक्तिबोध जैसे एक बड़े कवि और आलोचक का आगमन हिंदी साहित्य में हो चुका था. मुक्तिबोध और अज्ञेय दो ध्रुव तारे के रूप में हिंदी कविता के गगन में आलोकित हो रहे थे. हिंदी कविता में पहली बार रूपवाद और प्रगतिवाद आमने सामने थे. अज्ञेय और मुक्तिबोध हिंदी कविता के दो प्रतिमान के रूप में स्थापित हो रहे थे.

युवा कवि मुक्तिबोध को हिंदी कविता का आदर्श मान रहे थे. ऐसे विरल समय में विनोद कुमार शुक्ल मुक्तिबोध को अपना आदर्श मानते हुए भी अपने लिए एक अलग रास्ते की खोज में लगे हुए थे. उनकी इस खोज का पता उनकी प्रारंभिक कविताओं में भी दिखाई देती है, खासकर उनके प्रथम काव्य संचयन में जो उन दिनों अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित ‘पहचान’ सीरीज के अंतर्गत ‘लगभग जय हिन्द’ के नाम से सन 1971 में प्रकाशित हुआ था.

‘लगभग जयहिंद’ अशोक वाजपेयी द्वारा सम्पादित ‘पहचान’ सीरीज 2 के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तिका थी. ‘पहचान’ सीरीज 2 में अशोक वाजपेयी ने जिन तीन युवा कवियों के प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित किए थे, उनमें सौमित्र मोहन, कमलेश और विनोद कुमार शुक्ल प्रमुख थे. सौमित्र मोहन का काव्य संग्रह ‘चाकू से खेलते हुए’ कमलेश का काव्य संग्रह ‘जरत्कारु’ तथा विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह ‘लगभग जय हिंद’ ‘पहचान’ सीरीज 2 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे.

इसके अतिरिक्त ज्ञानरंजन की लंबी कहानी ‘बहिर्गमन’ तथा रूसी कवि आंद्रे वाजनेसेस्की की कविताओं का श्रीकांत वर्मा द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद ‘फैसले का दिन’ इसी सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित किये गये थे. अशोक वाजपेयी उन दिनों छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में कलेक्टर के पद पर आसीन थे. इससे पूर्व ‘पहचान’ 1 में अशोक वाजपेयी ने विष्णु खरे जितेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्रपति तथा शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह के साथ सीधी लेखक शिविर पर आधारित एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया था.

‘पहचान’ सीरीज के प्रति सेट की कीमत ₹6 रखी गई थी. इसका मुद्रण का दायित्व इलाहाबाद प्रेस, इलाहाबाद तथा इसका वितरण का दायित्व लोक चेतना प्रकाशन जबलपुर को दिया गया था. ‘पहचान’ सीरीज 2 के अंतर्गत प्रकाशित तीन युवा एवं नए कवि के रूप में अशोक वाजपेयी ने तीन प्रतिभाशाली कवियों से हिंदी साहित्य जगत का परिचय करवाया था. हालांकि उस दौर में स्वयं अशोक वाजपेयी युवा एवं नए कवि के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे.

‘लगभग जय हिन्द’ में विनोद कुमार शुक्ल की कुल इक्कीस कविताओं को 24 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था. जिसमें से एक से लेकर बीस कविताएं शीर्षकविहीन हैं जिसे 1, 2, 3, 4 के क्रमानुसार प्रकाशित किया गया है. अंतिम तथा इक्कीसवीं कविता ‘लगभग जय हिन्द’ शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित कविता है. आठवें दशक के प्रारंभ में ही ‘पहचान’ सीरीज की पर्याप्त चर्चा हिंदी साहित्य जगत में होने लगी थी. अशोक वाजपेयी को उस समय एक ऊर्जावान कवि, आलोचक तथा प्रशासक के रूप में देखा जाने लगा था.

विनोद कुमार शुक्ल की प्रतिभा और संभावनाओं से वे भली-भांति परिचित थे. यही कारण है कि उन्होंने ‘पहचान’ सीरीज 2 के अंतर्गत उनका चयन किया और उनकी कविताएं प्रकाशित की. विनोद कुमार शुक्ल उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि

‘मुक्तिबोध ने मेरे प्रारंभिक कवि को संस्कार दिया. मुक्तिबोध जी के कारण मैं हरिशंकर परसाई, श्रीकांत वर्मा और अशोक वाजपेयी को जाना-पहचाना. श्रीकांत वर्मा और अशोक वाजपेयी ने ‘कृति’, ‘पूर्वग्रह’ जैसी पत्रिकाओं में मुझे प्रकाशित किया. अशोक वाजपेयी ने अपनी आलोचना में भी मुझे याद किया. मेरा पहला कविता संग्रह ‘वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह’ उन्हीं के कारण संभावना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ.’

उन्हीं दिनों की स्मृति में डूबते-उतराते हुए विनोद कुमार शुक्ल यह भी कहते हैं कि ‘मैं तो चुपचाप साहित्य की दुनिया की तरफ चला जा रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं साहित्य की दुनिया में शामिल हो गया.’

मुक्तिबोध जैसे कवि का पुनः स्मरण करते हुए वे कहते हैं कि ‘मेरी सोच में मुक्तिबोध का गहरा प्रभाव था, इसलिए मेरी कविताओं के प्रतीक और बिंब कुछ दूसरी तरह के होते थे.’ ‘लगभग जय हिन्द’ के दिनों का स्मरण करते हुए वे बताते हैं कि ‘अशोक वाजपेयी उन दिनों अंबिकापुर के कलेक्टर हुआ करते थे. उन्हीं दिनों उन्होंने टेलीफोन कर ‘पहचान’ सीरीज 2 के लिए कविताएं भेजने के लिए कहा. जब कुछ दिनों के बाद उन्हें कविताएं नहीं मिली तो उन्होंने कलेक्टर रायपुर को फोन कर कहा कि किसी को भेजकर वे विनोद जी से कविताएं मंगवाकर उसे अंबिकापुर भिजवा दें.’

पर विनोद जी इस पूरे प्रसंग को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं. इसलिए वे मुझसे यह भी कहते हैं कि इस संबंध में मैं अशोक वाजपेयी से भी चर्चा कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा. अशोक वाजपेयी को मैंने विनोद कुमार शुक्ल होने के मायने मेल कर दिया था, ताकि वे उसे पढ़कर अपनी राय दे सकें.

तीन दिन बीत जाने के बाद मैं उन्हें फोन लगाता हूं. अशोक वाजपेयी मुझे बताते हैं कि उन्होंने मेरा मेल पढ़ लिया है, वे यह भी कहते हैं कि विनोद जी ने आपसे सही कहा है.

मैं उनसे कहता हूं कि आप थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए ताकि पूरा प्रसंग और अधिक स्पष्ट हो सके, यह हिंदी साहित्य जगत के लिए भी एक जरूरी प्रसंग है जिसे हम सबको जानना चाहिए.

अशोक वाजपेयी जी उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उन दिनों वे अंबिकापुर में कलेक्टर थे. उन्हीं दिनों वे ‘पहचान’ सीरीज 2 की परिकल्पना को मूर्त रुप देने के कार्य में लगे थे.

विनोद कुमार शुक्ल का चयन वे ‘पहचान’ सीरीज 2 के अंतर्गत कर चुके थे. विनोद कुमार शुक्ल और उनकी कविताओं से वे पहले से ही परिचित थे. श्रीकांत वर्मा के संपादन में दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका ‘कृति’ में प्रकाशित उनकी आठ कविताएं वे पढ़ चुके थे. अशोक वाजपेयी ने विनोद कुमार शुक्ल को पत्र लिखकर कहा कि ‘पहचान’ सीरीज 2 के लिए वे अपनी 20-25 कविताएं उन्हें भेज दें ताकि एक संग्रह के रूप में उसका प्रकाशन किया जा सके.

विनोद कुमार शुक्ल की कवितायें जब उन्हें नियत तिथि तक नहीं मिली तो उन्होंने रायपुर कलेक्टर को फोन किया और कहा कि वे किसी को विनोद कुमार शुक्ल के घर या कृषि महाविद्यालय भेजकर उनसे कविताएं लेकर उन्हें भिजवा दें. अशोक वाजपेयी ने रायपुर कलेक्टर से यह भी कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजे जो जरूरत पड़ने पर विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं की नकल भी उतार सके. विनोद कुमार शुक्ल की उदासीनता और संकोची प्रवृत्ति से अशोक वाजपेयी भली-भांति परिचित थे.

रायपुर कलेक्टर ने ठीक वैसा ही किया. विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं उन्होंने अंततः किसी को भेज कर मंगवाई और अशोक वाजपेयी के पास अंबिकापुर भिजवा दी. इस तरह ‘लगभग जय हिन्द’ के प्रकाशन की परिकल्पना मूर्त रुप ले सकी.

अशोक वाजपेयी बताते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल ने ‘पहचान’ सीरीज 2 के लिए जो कविताएं उन्हें भेजी थीं, उसमें उन्होंने इस संग्रह को कोई नाम नहीं दिया था. अशोक वाजपेयी ने ही उनके इस संग्रह का नामकरण ‘लगभग जयहिंद’ किया तथा आवरण पृष्ठ पर जो लगभग जय हिंद लिखा हुआ है वह भी उन्हीं (अशोक वाजपेयी) की हस्तलिपि में है.

अशोक वाजपेयी मुझे एक रोचक संस्मरण भी सुनाते हैं. सन 1966 के दिनों में जब वे महासमुंद में एस.डी.एम. हुआ करते थे, उन्हीं दिनों उन्होंने महासमुंद में युवा लेखकों का एक वृहत समारोह का आयोजन किया. छत्तीसगढ़ के डेढ़-दो सौ युवा लेखक उसमें सम्मिलित हुए. पवन दीवान, नारायण लाल परमार, त्रिभुवन पांडेय से लेकर छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन युवा लेखक या कवि नहीं था, जो उस साहित्य कुंभ में शरीक न हुआ हो.

महासमुंद में आयोजित यह दो दिवसीय साहित्य समारोह जिसे ‘नई कलम’ नाम दिया गया था, छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभूतपूर्व समारोह सिद्ध हुआ. युवा कवि, आलोचक तथा आई.ए.एस. अशोक वाजपेयी की इस प्रतिभा के सब कायल हो गए. दूसरे दिन दोपहर में यह समारोह समाप्त हुआ. समारोह की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद अशोक वाजपेयी अपने शासकीय आवास पहुंचे. अभी बंगले पर पहुंचे ही थे कि थोड़ी ही देर में कॉल बेल बज उठा, पता लगा कि रायपुर से कोई विनोद कुमार शुक्ल आए हुए हैं.

अशोक वाजपेयी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी. उन्होंने तो विनोद कुमार शुक्ल के आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी. समारोह भी समाप्त हो गया था, सारे साहित्यकार अपने-अपने शहरों में लौट गए थे या लौट रहे थे. ऐसे में विनोद कुमार शुक्ल का आना उन्हें चकित कर रहा था. विनोद कुमार शुक्ल बेहद मासूमियत के साथ अपने ही अंदाज में अशोक वाजपेयी को बता रहे थे, आपने आमंत्रित किया है तो मुझे आना तो चाहिए ही था. अशोक वाजपेयी हतप्रभ होकर विनोद कुमार शुक्ल को केवल देखे ही जा रहे थे.

-विष्णु नागर

उससे हर 10-15 दिन में बात होती रहती थी। उससे यानी राजकुमार केसवानी से। कभी वह फोन करता, कभी मैं। पंद्रह-बीस दिन मैंने फोन किया। मोबाइल की घंटी बजती रही। फोन उठा नहीं। सोचा कहीं व्यस्त होगा। कुछ देर बाद खुद कर लेगा। पूरा एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन फिर फोन किया। फिर घंटी बजती रही मगर कोई जवाब नहीं। ऐसा कभी होता नहीं था कि वह फोन का जवाब न दे। अक्सर तत्काल ही देता था। तब मैंने कवि- मित्र कुमार अंबुज को फोन किया। इस संबंध में, जो उसके संपर्क में रहते थे तो पता चला कि उसे कोरोना है और वह अस्पताल में भर्ती है। बीच-बीच में उसकी हालत के बारे में समाचार लेता रहा। पहले ज्ञानरंजनजी से समाचार लेता रहा, जो उसके और उसके परिवार के बेहद निकट थे। फिर अक्सर उसके बेटे से बात होने लगी। कल 21 मई की शाम को इसी सिलसिले में फोन किया था तो उसके बेटे ने रोते हुए बताया कि पापा नहीं रहे। पूछा कब हुआ यह? उसने कहा, अभी-अभी। न मैं और बातें करने की स्थिति में था, न वह समय ऐसा था, बात आगे और करने का। मैं भी भौंचक था और उस पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था।

सोचा नहीं था कभी कि उसे श्रद्धांजलि देनी होगी। उम्र उसकी साढ़े सत्तर साल थी। मुझसे करीब छह महीने छोटा था। आज के हिसाब से यह किसी के दुनिया से जाने की उम्र नहीं होती। हालांकि सच यह है कि कोई भी उम्र किसी के कभी भी चले जाने की हो सकती है और खासकर इस समय। केसवानी कोरोना होने से पहले मेरी जानकारी में बिल्कुल स्वस्थ था। कभी उसे बुखार आया हो, यह भी नहीं सुना। शाम को आठ बजे वह बढिय़ा व्हिस्की के एक या दो पैग लगाता था। होश खोने की नौबत शायद ही कभी उसने आने दी हो। जिन्हें वह पसंद करता था, उनके साथ बैठकर पीने -खाने का आनंद भी लेता था। वरना सामने वाला कहे भी कि आज राजकुमार तेरे साथ शाम को बैठना है, तो साफ मना कर देने में उसे झिझक नहीं होती थी। वह इसके लिए कोई बहाना नहीं करता था, साफ बताता था। उसके पिता एक साल पहले ही गुजरे थे। वह सौ की उम्र के आसपास ही कहीं थे। उन्हें दूसरी या तीसरी बार राजकुमार के बेटे की करीब दो-ढाई साल पहले हुई शादी में देखा था। लगता था कि पिता से जो चीजें ली हैं, उनमें उम्र का वरदान भी उसे मिला है। कोरोना से अगर वह ठीक से उबर पाता तो शायद इस उम्र तक पहुँच जाता। बीच-बीच में जो पता चलता रहा, उससे लगता है कि कोरोना तो उसे भारी पड़ा ही, कोरोना के कारण गंभीर हालत में उस जैसे स्वस्थ रहे आदमी को अस्पताल भर्ती होना पड़ा, यह सहन करना भी उसके लिए काफी भारी पड़ा। शरीर से कमजोर आदमी की तरह इस दुनिया में रहना शायद उसकी कल्पना से बाहर था। मेरा उसके साथ अनुभव यही कहता है।

एक पत्रकार के रूप में उसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि का कारण 2-3 दिसंबर, 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड का गैस कांड था। (संयोग से मैं भी उस रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर मरने बाल-बाल बच गया। हैदराबाद से आ रहा था। रात को रेलवे स्टेशन पर सोने की योजना थी। तभी मालवा की तरफ जाने वाली ट्रेन की घोषणा हुई और मैं उसे पकडऩे दौड़ पड़ा। उसने करीब दो साल की काफी विस्तृत खोजबीन के बाद इस कांड से लगभग दो साल पहले ही भोपाल पर मंडरा रहे इस खतरे की चेतावनी दे दी थी। उसने अपने एक छोटे से अखबार में सबसे पहले इस बारे में लिखा था। फिर जनसत्ता ने भी उसकी शायद दो रिपोर्टें छापीं। उस समय इसे किसी जिम्मेदार आदमी ने गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा वह भयानक दुर्घटना थी। बाद में उसे इस कारण काफी मान्यता भी मिली। पत्रकारिता का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार पाने वाला वह पहला इतनी कम उम्र का पत्रकार था। द न्यूयॉर्क टाईम्स में भी वह छपा। दुनिया के कई देशों की उसने इस सिलसिले में यात्राएँ भी कीं। हिंदी का पत्रकार तो वह था ही मगर अंग्रेजी की तमाम पत्र-पत्रिकाओं के लिए भी उसने नियमित रूप से काम किया। विनोद मेहता आदि अंग्रेजी के बड़े संपादकों के लिए भी काम किया। एनडीटीवी में भी उसने कुछ वर्ष काम किया। उसे अपने इस काम को मान्यता मिलने की खुशी इतनी नहीं थी, जितनी यह कि काश उसकी चेतावनी को समय पर सुन लिया जाता तो सैकड़ों जानें बच सकती थीं और अनेक पीढिय़ाँ इसका दंश सहने से बच जातीं। वह स्वयं भी इसका हल्का-फुल्का शिकार हुआ था। उसने बरसों से भोपाल गैस हादसे की बरसी पर लिखना बंद कर दिया था, हालांकि दिसंबर का महीना आता और सारे मीडिया की निगाहें उस पर टिक जाती थीं। वह पत्रकारिता के इस मुकुट को पहने रहने में विश्वास नहीं करता था। वह चाहता तो इस पर एक पूरी किताब अंग्रेजी या हिंदी में लिख सकता था। उसने ऐसा नहीं किया। उसने हिंदी फिल्म संगीत और कलाकारों तक अपने को अधिक सीमित कर लिया। पत्रकारिता की दूसरी चुनौतियों-खबरों पर उसने ध्यान दिया। कुछ बरस वह दैनिक भास्कर के इंदौर संस्करण और भोपाल में उसके रविवारीय संस्करण का भी संपादक रहा। जनरुचि और स्तर को संभालते हुए उसने अच्छे अंक निकाले। वहाँ भी निर्भीक होकर उसने अपने ठाठ से काम किया।

वह एक साधारण परिवार से उठा था। वह शुरू से विद्रोही तबियत का था, इसलिए उसने जीवन चलाने के साथ कुछ अच्छा करने के लिए कई- कई तरह के उद्यम किए और अपना अनुभव, ज्ञान तथा दिलचस्पियों का क्षेत्र बढ़ाया। उसे सेक्युलर संस्कार बचपन से मिले। वह भोपाल के मुस्लिमबहुल इलाके में पला-बढ़ा था। उसके तमाम दोस्त मुसलमान थे, इसलिए इस समाज और लोगों से उसका अंतरंग परिचय था। इस कारण वह सुनी -सुनाई बातों में कभी नहीं आया, जो संघीय संस्कारों को बढ़ावा देते हैं और नफरत की दीवार दिल-दिमाग के भीतर चुनवा देते हैं।

उसमें गजब का आत्मविश्वास था और वह मुँहफट भी था।कोई भी उसके सामने बनने की कोशिश करता तो वह कड़ुई से कड़ुई बातें करने से चूकता नहीं था। वह पूरी तरह भोपालमय था मगर हर जगह छा जाने का, मंच को सुसज्जित करते रहने का उसे कोई शौक नहीं था। उसके खरेपन के कारण बहुत से लोग उससे डरते- घबराते भी थे। वह यारों का यार था। समय पर काम आता था। मंजूर एहतेशाम की पत्नी का कुछ महीने पहले कोरोना से निधन हो गया तो वह भोपाल में अकेला मंजूर साहब का ऐसा मित्र था, जो कब्रिस्तान तक गया। वह मंजूर साहब के लिए बहुत फिक्रमंद था कि उनका जीवन अब कैसे आगे चलेगा, क्योंकि भाभी के बिना यह आदमी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से यह साबित होकर रहा। मंजूर साहब को भी कुछ समय बाद कोरोना ले बैठा। पता नहीं राजकुमार को मंजूर एहतेशाम के जाने की खबर दी गई थी या नहीं।

मेरे उससे परिचय की शुरूआत भोपाल गैस कांड के सिलसिले में तब हुई थी, जब मैं कुछ समय बाद नवभारत टाईम्स के लिए रिपोर्टिंग करने भोपाल गया था। वह मुझे गैस पीडि़तों के बीच ले गया। डॉक्टरों से भी मिलवाया। हर तरह से मेरी मदद की। इसके बाद तो ये संबंध आखिर तक चलते रहे, बने रहे और बहुत अच्छी तरह बने रहे। वह अभी कोई दो महीने पहले अपनी मुगलेआजम फिल्म पर लिखी किताब पर एक फिल्म बनाने की योजना के सिलसिले में एक निर्देशक के निमंत्रण पर दिल्ली बुलाया गया था तो वहाँ न होने की वजह से उससे मेरी भेंट न हो सकी, लेकिन फोन पर उससे काफी लंबी बात हुई। जिस पाँच सितारा होटल में वह ठहरा था, वहीं जिस निदेशक ने उसे बुलाया था, उसकी निर्माणाधीन फिल्म की टीम भी ठहरी थी। वहाँ उसकी प्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव से काफी बातें हुई थीं। बहुत देर तक वह इसी बारे में बातें करता रहा। कुछ समय तक वह राजदीप सरदेसाई के बारे में भी बात करता रहा, जो उसके मित्रों में है। उस दिन वह सरदेसाई से नाराज था, जो उसने बता दिया था। रवीश कुमार भी उसके अच्छे मित्रों में थे। मुगले आजम पर उसकी किताब से रवीश ने हिंदी संसार को एनडीटीवी इंडिया पर परिचित करवाया था। निश्चित रूप से राजकुमार हर काम बहुत मेहनत और समर्पण से करता था। जब तक वह आश्वस्त नहीं हो जाता था, छपने के लिए नहीं भेजता था।

1950 से 70 के दशक तक की हिंदी फिल्मों और फिल्म संगीत का वह विश्वकोश था। चूँकि उसका उर्दू पर भी अच्छा अधिकार था तो उस जमाने की हिन्दी के साथ उर्दू पत्रिकाओं का भी उसके पास बड़ा भंडार था। दैनिक भास्कर में पिछले 14 साल से वह हिन्दी फिल्म और हिन्दी फिल्म संगीत पर हर रविवार को एक दिलचस्प स्तंभ लिखा करता था, जो बेहद लोकप्रिय था। मैं उस अखबार में और कुछ पढ़ूँ, न पढ़ूँ, यह स्तंभ जरूर पढ़ता था। उसे अनौपचारिक बनाने की उसकी शैली से मुझे ऐतराज था, जो मैंने उसे बताया भी था। एक और बात थी कि वह उस काल के उन व्यक्तित्वों को बड़े खुलूस से याद करता था तो उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं, प्रशंसा भाव से ही लिखता था, मगर उनके बारे में जानकारियों का वह ऐसा खजाना पेश करता था कि मैं उसके स्तंभ को पढ़े बिना रह नहीं पाता था। इसके बावजूद हम एक-दूसरे की प्रशंसा से बचते थे। हमारे अलावा करने के लिए इतनी बातें थीं कि इसके लिए हमारे पास न फुर्सत थी, न दिलचस्पी। उसके पास हिन्दी फिल्म संगीत का एक बहुत बड़ा खजाना था, जिसमें बहुत सी दुर्लभ चीजें हैं, जो वह सुनवाया भी करता था। कई ऐसे मधुर गीत जो किसी फिल्म के लिए लिखे और संगीतबद्ध किए गए लेकिन जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके खजाने में भोपाल गैसकांड से संबंधित बहुत सी सामग्री भी थी। इस सबका अब क्या होगा, पता नहीं।

वह पत्रकार तो था ही, उसने खुद का एक साप्ताहिक पत्र भी आरंभ में निकाला था। वह मध्यप्रदेश के लगभग सभी नये-पुराने नेताओं को अच्छी तरह जानता था और वे उसे भी मगर राजनीतिक दलाली उसने कभी नहीं की। कोई नेता उसे डरा या लालच नहीं दे सका क्योंकि वह पूरी तैयारी से ही कोई काम करता था और अकाट्य तथ्यों के साथ। बीच में उसे फोटोग्राफी का भी शौक लगा था। उसने कुछ कविताएँ भी लिखी हैं और उसकी अत्यंत विनम्र और सादा पत्नी सुनीताजी भी कविताएँ लिखा करती थीं। इनमें से दोनों की एक-दो, एक-दो कभी कादम्बिनी में छपी हैं। उसकी एक कहानी पढऩे की याद भी है। एक उपन्यास पर भी वह वर्षों से काम कर रहा था, जो शायद पूर्णाहुति के करीब था और एक तरह से उसकी आत्मकथा है। ज्ञानरंजनजी के वह सबसे अधिक निकट था। उन्होंने उसे पहल से एक संपादक के रूप में जोड़ा था। उसने उसमें उर्दू की बड़ी और ऐतिहासिक शख्सियतों पर एक पूरी श्रृंखला लिखी थी, जो बाद में पुस्तकाकार आ चुकी है। उसने रूमी की कविताओं का अनुवाद भी किया था। प्रसिद्ध फिल्म मुगलेआजम पर उसने हाल ही में काफीटेबल आकार में एक पुस्तक भी छपवाई थी, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद होने की खबर है। उसका कुछ और काम भी प्रकाशनाधीन हैं।

स्मृतियों का वह धनी था। इसका इतना बड़ा खजाना उसके पास था कि कभी खत्म नहीं होता था। उससे बात का सिलसिला एक बार शुरू होता था तो वह कहाँ से आरंभ होकर कहाँ पहुँचेगा और कब तक चलता रहेगा, इसका अंदाज़ कोई लगा नहीं सकता था और वह कभी हाँकता नहीं था। यूँ वह खूब बातें करता था, मगर मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें दिल्ली के एक कार्यक्रम में भोपाल गैसकांड पर वह मुख्य वक्ता था, मगर उसने इस विषय पर अपनी बात पाँच या छह मिनट में खत्म कर दी। मैंने कहा, तुम इतना कम बोले तो उसने कहा कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में संक्षिप्त ही बोलता हूँ।

वह जो भी तीसमारखाँ रहा होगा, दोस्तों के लिए वह दोस्त था। उससे बात करना आनंददायक था। वह अपने स्वर्गीय हो चुके दोस्तों में नवीन सागर और एक सरदार मित्र को उसकी शैतानियों के लिए खूब याद करता था। वैसे भोपाल और बाहर की साहित्यिक दुनिया का कोई हमउम्र शायद ही ऐसा रहा हो, जिससे उसके खट्टे- मीठे-कभी मीठे तो कभी खट्टे संबंध न रहे हों।

ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1984 के बाद मैं कभी भोपाल गया और कम से कम एक शाम उसके साथ नहीं रहा। वह दिल्ली आया तो सुबह आकर शाम को चला गया हो तो अलग बात है वरना उससे मुलाकात होती ही थी। सिवाय आखिरी बार जब वह दिल्ली में था और मैं दिल्ली से बाहर। उसके बगैर भोपाल मेरे लिए सूना हो चुका है।

-कृष्ण कल्पित

[ जब 2009 में पहल के 90 अंक निकालने के बाद ज्ञानरंजन ने इसे बंद करने की घोषणा की थी तो हिन्दी-संसार हतप्रभ रह गया था । उस समय पहल के अवसान पर बहुत लिखा गया था, यह टिप्पणी उसी समय आलोचक राजाराम भादू के आग्रह पर मैंने मीमांसा में लिखी थी जिसे लमही इत्यादि कई पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया । दूधनाथ सिंह ने इसे पहल पर लिखी सर्वश्रेष्ठ टिप्पणी कहा था । इसके बाद पहल की दूसरी शुरुआत हुई और 35 अंक और निकले । अब जबकि पहल के 125 अंकों के बाद ज्ञानजी ने इसे बंद करने की आधिकारिक घोषणा की तो, इस टिप्पणी की याद आई । पहल के 90 अंक तक मैं केवल एक बार पहल के कविता-विशेषांक 1989 में प्रकाशित हुआ और 2009 के बाद बहुत बार । पहल जैसी अप्रतिम और अब ऐतिहासिक पत्रिका के अवसान पर मैं अपनी 2009 में लिखी वह टिप्पणी प्रकाशित करता हूँ । _कृक ]

मजहब से मिरे क्या तुझे तेरा दयार और

मैं और, यार और मिरा कारोबार और !

-मीर तक़ी मीर

जिस जिस ने भी पहल के अवसान को एक साहित्यिक पत्रिका का अवसान समझकर अपनी शोकांजलियाँ अर्पित की हैं - उन कमजर्फ़ों को यह नहीं पता कि यह दूसरा ही कारोबार था । यह इस बात से भी साबित है कि जब तथाकथित लघु-पत्रिकाओं के चांदी काटने के दिन आ गए हैं - जब जनपथ और राजपथ पर अनेक विलुप्त पत्र-पत्रिकाओं को नई सज-धज के साथ विचरण करते हुए देख रहे हैं - तब दवा-ए-दिल बेचने वाले ज्ञानरंजन अपनी दूकान बढ़ा गए ।

आज से कोई चालीस साल पहले जब ज्ञानरंजन ने पहल की शुरुआत की थी तब यह पथ कंटकाकीर्ण था। तब हिन्दी की व्यावसायिक पत्रिकाओं के अलावा कल्पना थी, जिसे एक साहित्यिक अभिरुचि के सेठ बद्रीविशाल पित्ती चलाते थे । ज्ञानोदय थी, जिसे एक पूंजीपति घराने की साहित्य-सेवा कह सकते हैं । एक अजमेर से निकलने वाली लहर थी, जिसे प्रकाश जैन ने सचमुच अपार संघर्षों के बीच अपने जुनून से चलाया; लेकिन लहर की विचारहीनता ने इसे अकवितावादियों और विचार-विपथ विद्रोहियों का अड्डा बना दिया था । ऐसे माहौल में ज्ञानरंजन और उनके साथियों ने पहल को एक ख़ास मक़सद से निकाला - वैज्ञानिक चेतना और विचारधारा के साथ । इसे उन्होंने इस महादेश के वैज्ञानिक विकास के लिए प्रस्तुत प्रगतिशील रचनाओं की अनिवार्य पुस्तक की तरह प्रस्तावित किया । ध्यान रहे - पत्रिका नहीं, पुस्तक ।

आज तो साहित्यिक या लघु पत्रिका निकालना एक कैरियर या धंधा है। जिस लिटल-मैगज़ीन की तर्ज़ पर हिन्दी में लघु-पत्रिकाएँ निकलीं, वे वाक़ई प्रोटेस्ट की पत्रिकाएँ थीं। अब तो प्रोटेस्ट को सरकारी अनुदान मिलता है, उनकी सरकारी ख़रीद होती है और कुछ असफल और दोयम दर्ज़े के कवि/लेखक/पत्रकार सिर्फ़ पत्रिकाएँ निकालकर साहित्य की भूमि में जामवंत बने हुए हैं ।

यहां यह भी याद रखा जाना ज़रूरी है कि ज्ञानरंजन ने जब पहल निकालने की अपने मित्रों के साथ पहल की थी तब वे कथाकार के रूप में अपनी ख्याति के उत्कर्ष पर थे। वे पिता, अनुभव, फैंस के इधर और उधर, घण्टा और बहिर्गमन जैसी अनूठी कहानियाँ लिख चुके थे। ज्ञानरंजन ने दूधनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह के साथ नयी कहानी के लद्धड़, मध्यवर्गीय और किंचित रूमानी गद्य के बरक्स एक ठेठ हिंदुस्तानी धूल-धक्कड़-धक्कों से लिथड़ा हुआ एक नया आवारा और बेचैन गद्य प्रस्तावित किया था - अपनी कहानियों के ज़रिए। नयी कहानी के पुरोधा और तीन-तिलंगे अभी जैनेंद्र-विजय का पूरा उत्सव भी नहीं मना पाए थे कि ज्ञानरंजन के चमकीले गद्य के सामने उनकी नयी कहानी पुरानी पड़ गई।

इस गद्य का निर्माण मिश्र-धातुओं से हुआ था, जिस पर बकौल असद ज़ैदी इतने बरसों के बाद भी ज़रा-सा भी जंग नहीं लगा है । विद्रोह की ऐसी जीवन में फंसी हुई कलात्मक भाषा इससे पूर्व कहाँ थी - इशमें धूल-धक्कड़, धुआँ, गर्द और एक शहर से घातक लगाव था । यह याद रखने लायक बात है कि ज्ञानरंजन के महाभिनिष्क्रमण के बाद ही इलाहाबाद ने साहित्यिक राजधानी की हैसियत गंवाई थी । इस आवा-जाही में ज्ञानरंजन से वह पुर्ज़ा खो गया, जिस पर इस अभूतपूर्व गद्य का कीमिया लिखा हुआ था । अब यह एक बन्द गद्य था । दीवारों से घिरा हुआ । वह दरवाज़ा जो ज्ञानरंजन से बन्द हुआ था, जिसे बाद में दूधनाथ सिंह ने, काशीनाथ सिंह ने - कुछ कुछ स्वयं प्रकाश और बाद में उदय प्रकाश ने अपनी बरसों की खट खट से खोलने का उपक्रम किया । ( यह मेरी एक विनम्र प्रस्तावना है कि ज्ञानरंजन ने छठे-दशक की शुरुआत में जिस धुंधली और बीच-बीच में तीक्ष्ण-चमत्कार वाली भाषा का आविष्कार किया था वह बीसवीं-शताब्दी के अंत में दूधनाथ सिंह के यहाँ आख़िरी कलाम में परवान चढ़ी । यह इस गद्य की परिणति है जहाँ दूधनाथ सिंह ने अपनी विदग्ध और उत्तेजक भाषा में उत्तर-भारत के सर्वप्रिय ग्रन्थ रामचरित मानस को कटघरे में खड़ा कर दिया । )

इस माहौल में ज्ञानरंजन ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ, सीमित साधनों से पेरिस रिव्यू, लंदन मैगज़ीन और क्रिटिकल इंक़व्यरी जैसी पत्रिका हिंदी में निकालने का असम्भव स्वप्न देखा था जिसे उन्होंने तमाम प्रतिकूलताओं के बावज़ूद कोई चार दशक (अब पाँच दशक) तक जारी रखा । अब तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अगर पहल नहीं होती तो क्या होता ? समकालीन हिन्दी साहित्य का स्वरूप क्या होता ? कला-प्रतिष्ठानों, सेठ-साहूकारों, निर्वीर्य-कलावादियों और धर्मप्राण जी-हुज़ूरियों का पहल ने निरन्तर प्रतिरोध किया । आज यदि हिन्दी साहित्य का माहौल अभी भी वाम वाम वाम दिशा समय साम्यवादी बना हुआ है तो इसमें पहल का भी कुछ योगदान रहा होगा ।

असद ज़ैदी ने दस बरस की भूमिका में लिखा है : '1960 के दशक से हिन्दी की साहित्यिक पत्रिकाओं के वैकल्पिक मंच ने रचनात्मक साहित्यिक परम्परा के प्रकाशन और पुनरुत्थान का जो ऐतिहासिक जिम्मा निभाया है, उसकी मिसाल विश्व-सहित्य के इतिहास में शायद ही मिलती हो ।' यह कहना ग़लत नहीं होगा कि इस ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी का पहल ने एक तरह से नेतृत्व किया । पहल के बाद उसकी नक़ल में बहुतेरी पत्रिकाएँ निकलीं, अब तक निकल रही हैं । शक्ल-सूरत, गेटअप और आकार-प्रकार में पहल की जितनी नक़ल हुई और हो रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि एक तरह से पहल लघु-पत्रिकाओं की प्रतीक बन गई । इन पत्रिकाओं के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता लेकिन ऐसी अधिकतर कोशिशें सम्पादकीय महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक-विपथन से अपना वांछित प्रभाव नहीं छोड़ सकीं ।

पहल का मूल्यांकन भविष्य में होगा लेकिन अब तक के 125 अंक देखकर कहा जा सकता है कि ज्ञानरंजन ने दुनिया-भर में जो प्रतिरोध और स्वतंत्रता का साहित्य है, विचार है - उसे पहल में समेटने की कोशिश की । इससे हिन्दी में सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद और साम्प्रदायिक-फ़ासीवाद के प्रतिरोध की एक मज़बूत धारा विकसित हुई । पहल ने न केवल विश्व-साहित्य के प्रतिरोधी स्वर को बल्कि भारतीय भाषाओं के ऐसे लेखन को भी हिन्दी के समकालीन लेखन से जोड़ दिया । आज अगर पाश, लालसिंह दिल और सुरजीत पातर हमें हिन्दी के कवि लगते हैं तो इसमें पहल का बड़ा योगदान है । भारतीय-भाषाओं के अतिरिक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों के समकालीन लेखन से पहल ने हमें परिचित कराया । 1980 और 1989 में निकले पहल के दो कविता विशेषांकों ने हिन्दी की समकालीन कविता की दिशा-दशा निर्धारित की । हिन्दी में समकालीन कविता के ये सर्वश्रेष्ठ विशेषांक हैं ।

पहल में छपी कोई एक यादगार कहानी, एक मौलिक वैचारिक लेख का नाम लेने की धृष्टता मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यह सवाल नामवरजी ने अपने छोटे भाई काशीनाथ सिंह से पूछा था। ज्ञानरंजन ने अक्सर पहल में सम्पादकीय नहीं लिखे लेकिन पहल के एक-एक पृष्ठ पर ज्ञानरंजन के सम्पादन की छाप है। साहित्यिक पत्रकारिता की दृष्टि से देखें तो ज्ञानरंजन आज़ादी के बाद के सर्वश्रेष्ठ सम्पादक ठहरेंगे। नए लेखकों को बनाने में, एक नई साहित्य भाषा विकसित करने में, उनका योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकक्ष ठहरेगा। एक सम्पादक के रूप में ज्ञानरंजन हमेशा रणक्षेत्र में खड़े नज़र आते हैं । आज़ादी के बाद एक ख़ास मक़सद से की गई मिशनरी पत्रकारिता का पहल पहला और सम्भवतः अंतिम उदाहरण है।

यहाँ एक व्यक्तिगत दृष्टांत देना अनुचित नहीं होगा क्यों कि ये मुस्तनद है। 1989 के पहल कविता विशेषांक में मेरी कविताएँ प्रकाशित हुईं थीं और 1990 में मेरा कविता-संग्रह 'बढ़ई का बेटा' प्रकाशित हुआ था । ज्ञानजी से थोड़ा-बहुत पत्राचार था। इसके बाद साहित्य की निर्मम, कुटिल और कृतघ्न दुनिया से मैनें भागने की कोशिशें कीं। ऐसे ही एक निर्वासन के दिन मैं बाड़मेर के सीमांत पर बिता रहा था कि एक दिन डाक से पहल का नया अंक मिला। अगरतला, पटना, जयपुर । कभी एक पैसा मैंने पहल को नहीं भेजा लेकिन हर बार मेरे नए पते पर पहल का अंक पहुंच जाता। पता नहीं ज्ञानजी को कहाँ से ख़बर लगती थी। पहल ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। आज अगर मैं साहित्य-संग्राम का एक छोटा-मोटा सिपाही बना हुआ हूँ तो इसमें पहल का भी योगदान है अन्यथा निश्चय ही मैं बाउल-गायकों में शामिल होकर चिलम में निर्वाण तलाश करता।

पहल से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। मारवाड़ी सेठों, सेठानियों के चंदे से चलने वाली हंस पत्रिका के सम्पादक राजेन्द्र यादव ने कहा कि जिन पत्रिकाओं की रचनात्मकता का स्रोत टूट जाता है, वे बन्द होने को अभिशप्त होती हैं । जाहिर है हंस और पहल की तुलना बेमेल है। पहल पुस्तक है जबकि हंस पत्रिका । हंस हर महीने रद्दी में बिकती है जबकि पहल के अंक दुर्लभ किताबों की तरह लोगों ने सम्भाल कर रखे हुए हैं।

ऐसा नहीं कि पहल के हिस्से आलोचनाएँ नहीं आईं। कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा के जितने अधिकारियों को पहल ने लेखक बनाया उतना किसी ने नहीं। ज्ञानरंजन की सम्पादकीय मनमानी की भी आलोचना हुई। आठवें-दशक के कवियों की परवरिश पहल-आश्रम में ही हुई । आलोचना से पहल के महत्व पर ही प्रकाश पड़ता है। किसी दूसरे हाथों में देने की मनाही के साथ अब यदि पहल पत्रिका बन्द हो रही है तो इसका अर्थ यही है कि ज्ञानरंजन पहल को किसी व्यावसायिक-ब्रांड में नहीं बदलना चाहते। जिस पत्रिका को उन्होंने अपने ख़ून-पसीने से सींचा है उसे वे अपने सामने ही नष्ट होते देखना चाहते हैं और यह उचित ही है क्योंकि सरस्वती का महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद और अभी हाल में हंस का राजेन्द्र यादव के बाद जो हश्र हुआ है, वह सबके सामने है।

ज्ञानरंजन ने एक सम्पादक के रूप में पिछले चालीस-वर्षों में जो पत्र लिखे हैं उनका यदि भविष्य में संकलन हुआ तो यह एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होगा। ये हिन्दी के आख़िरी पत्र भी हो सकते हैं।

ज्ञानरंजन को हम एक ऐसे सम्पादक के रूप में याद नहीं करेंगे जो पत्रिका की कमाई से शोफर-ड्रिवन गाड़ी से चलता था बल्कि वे एक ऐसे सम्पादक के रूप में याद किए जाते रहेंगे जिन्होंने मनुष्यता के पक्ष में फ़ासीवाद, साम्प्रदायिकता, पूंजीवाद, और बाज़ारवाद से अनथक संघर्ष किया और जो पहल के हर लिफ़ाफ़े पर अपने हाथ से पता लिखते थे।

इसीलिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है - पहल की किसी अन्य पत्रिका से और ज्ञानरंजन की किसी अन्य सम्पादक से तुलना निरर्थक है - क्योंकि ज्ञानरंजन ने पहल के माध्यम से जो किया, वह कोई और कारोबार था!

-रमेश अनुपम

मैं एम.ए.हिंदी का नियमित छात्र था। एक जुनून के तहत माना कैंप में एक प्रायमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करते-करते दुर्गा कॉलेज में प्रवेश लेने का जोखिम मैं उठा चुका था।

कक्षायें सुबह होती थी और मेरी नौकरी साढ़े दस बजे से शुरू होकर साढ़े पांच बजे तक चलती थी। माना कैंप से कॉलेज 13-14 किलोमीटर दूर था। पर यह फैसला, यह जुनून मेरा अपना था इसलिए मैं खुश था।

उन दिनों जयस्तंभ के मालवीय रोड की ओर जाने वाले रोड पर कोटक बुक स्टाल हुआ करता था। ' कल्पना ’ और दूसरी पत्रिकाएं मैं वहीं से लेता था। वहीं मुझे एक दिन 'पहल’ भी मिल गई, 'पहल’ 3

तब तक मैं 'पहल’ मंगवाने के विषय में उनसे चर्चा किया करता था। इसलिए उस दिन बुक स्टाल पर 'पहल’ देखकर मैं चिहुंक उठा था, लगा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मैंने तुरंत 'पहल’ खरीद ली। घर लौटकर उसे पूरा पढ़कर ज्ञानरंजनजी के 763, अग्रवाल कॉलोनी, जबलपुर वाले पते पर एक चिट्ठी भी लिख मारी।

अगले दिन मैं शान के साथ 'पहल’ 3 लेकर कॉलेज पहुंचा। विभु कुमार की कक्षा थी, मैं सामने ही बैठता था उन्होंने 'पहल’ देख ली। उठा कर उलटने-पलटने लगे, उनके पास ' पहल ’ डाक से आती थी,जो अब तक नहीं आई थी।

ज्ञानरंजन जी का जवाब मेरे पास आ गया था और हमारे बीच पत्रों का अनंत सिलसिला शुरू हो चुका था। जो ज्ञान जी को जानते हैं, उन्हें पता है कि वे हर पत्र का जिस तरह से जवाब देते थे, जिस आत्मीयता के साथ वे अपने खतों के माध्यम से हर किसी को अपना बना लेते थे, वह ज्ञान जी की अपनी फितरत है। उनके पत्रों से मुझे हर बार प्यार की खुशबू आती थी, उनके शब्दों से एक रौशनी सी फूटती दिखाई देती थी।

मेरे जैसे भटकते हुए एक दिशाहारा पथिक को उन दिनों इसी एक चीज की तलाश रहती थी।

वे एम.ए. प्रथम वर्ष के दिन थे, तब मेरी उम्र कोई तेईस वर्ष की रही होगी। एक दिन कक्षा में आते ही विभु कुमार ने कहा ज्ञानरंजन जी आए हुए हैं और वे मुझे याद कर रहे हैं। यह भी कि वे विनोद कुमार शुक्ल के घर पर ठहरे हुए हैं।

मैं तब तक विनोदजी से उनके घर पर जाकर मिल चुका था। सो कॉलेज से छूटते ही सीधे विनोद जी के कटोरा तालाब वाले घर की ओर भागा। ज्ञानरंजन तब तक मेरे हीरो बन चुके थे। उन्हें रु-ब-रू देखना, उन्हें सुनना मेरे लिए किसी जादुई दुनिया में प्रवेश करने से कम नहीं था।

वे सन 1975-76 के प्यारे-प्यारे और सुनहरे दिन थे, जिन दिनों दिन में भी आंखों में चुपके से ख्वाब उतर आया करते थे। 'पहल’ अब मुझे डाक से मिलने लगी थी। ज्ञान जी से खतों और मोहब्बतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।

’पहल’ और ज्ञानरंजन दोनों ही मेरे आवारा मन को सवारने में लगे थे, मेरे भीतर की आग को सुलगाने में भी। ज्ञान जी मुझे किताबें भी भेजा करते थे। जिसमें 'लोटस’ के कुछ अंक भी शामिल हैं, जिसके कारण मैं पहली बार तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत और उनकी कविताओं से परिचित हो सका।

'पहल’ के बंद करने की सूचना उन्होंने मुझे 1 फरवरी को ही दे दी थी, जो मेरे लिए एक दुखद सूचना थी। ज्ञान जी ने बढ़ती हुई उम्र और अस्वस्थता को इसका कारण बताया था, जो जायज भी है। जिसे मैंने अपने मित्रो रफीक खान, मदन आचार्य और तिलक पटेल के साथ शेयर किया था।

'पहल’ अब अपने आप में एक इतिहास बन चुका है, एक ऐसा और शानदार इतिहास जो शायद ही भविष्य में कभी दोहराया जा सकेगा। हिंदी साहित्य में किसी साहित्यिक पत्रिका ने इतनी लंबी उम्र पाई हो, किसी एक व्यक्ति की जिद के चलते 125 अंकों के जादुई आंकड़ों को छू पाई हो, मेरी जानकारी में अब तक नहीं है।

यह अपने आप में ही एक चमत्कृत करने वाली घटना है, जिसे ज्ञानरंजन जैसा कोई धुन का पक्का और जिद्दी आदमी ही संभव कर सकता था।

हिंदी साहित्य और हम सारे लोग 'पहल’ की इस शानदार कामयाबी के लिए ज्ञान जी को बधाई देते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। इसके साथ ही सुनयना भाभी और 'पहल’ की पूरी टीम के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना भी एक जरूरी कर्तव्य समझते हैं।

'पहाड़ों की यातनाएं हमारे पीछे हैं, मैदानों की हमारे आगे.' जर्मन कवि बर्तोल्त ब्रेख्त की यह काव्य पंक्ति मंगलेश डबराल को बहुत प्रिय थी और अक्सर वे इसे दोहराया करते थे.

ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों पर न रह पाने और मैदानों को न सह पाने का जो अनकहा दुख है, उसमें ये पंक्तियां उन्हें कोई दिलासा देती हों.

लेकिन अगर दुख था तो वह उनके भीतर था. वे उसे जीवन के कार्य-व्यापार में बाहर नहीं आने देते थे. कातर पड़ना जैसे उन्हें गवारा नहीं था. एक रात साढ़े तीन बजे गाज़ियाबाद के वसुंधरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती होने से पहले जिस जनसत्ता सोसाइटी में वे मेरे पड़ोसी थे, वहां हर रोज़ सुबह मैं उन्हें एक झोला लेकर निकलते देखा करता था.

इन दिनों हमारी लगभग रोज़ बात हो रही थी. मुझे मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. उनको भी बुखार था और उनकी पत्नी और बेटी को भी. उन्होंने बेटी की कोविड जांच कराई और जब पता चला कि उसे कोविड नहीं है तो मान लिया कि उनको भी नहीं होगा.

यह वह ज़िद थी, ख़ुद को कमज़ोर और बीमार न मानने की, जो अंतिम समय में उनके लिए आत्महंता लापरवाही में बदल गई. वसुंधरा के अस्पताल में वे क़रीब दस दिन लड़ते रहे, उसके बाद उन्हें उनके आग्रह पर एम्स ले जाया गया. लेकिन सिगरेट से पहले से छलनी उनके फेफड़ों पर कोरोना का हमला सांघातिक साबित हुआ.

फिर उनकी किडनी ने उनका साथ देना बंद किया. बुधवार की शाम डायलिसिस की कोशिश हुई, लेकिन इस बार हृदय इसे झेल न पाया. दो दिल के दौरों के साथ वह कहानी ख़त्म हो गई जो एक पहाड़ से चली, कई पहाड़ों और समंदरों के पार गई और अंततः सबको रुला गई.

लेकिन जिस आत्मघाती ज़िद ने उनकी जान ली, शायद यही वह चीज़ थी जिसे लेकर वे उत्तराखंड के गढ़वाल के काफलपानी से कभी उतरे थे और जिसे झोले की तरह लिए जैसे उम्र भर चलते रहे.

विरोध की मार्मिक आवाज़

सत्तर और अस्सी के दशकों में नक्सल आंदोलन से प्रेरित-प्रभावित हिंदी कविता को उन्होंने 'पहाड़ पर लालटेन' जैसा अद्भुत संग्रह दिया और बताया कि बहुत तीखे क्रोध और विरोध को कैसे मार्मिक और मद्धिम आवाज़ में भी पूरी तीव्रता से व्यक्त किया जा सकता है, बल्कि उसमें सुलगते-कौंधते रूपकों और बिंबों की मार्फ़त कैसे अर्थों की नई तहें पैदा की जा सकती हैं. उन अर्थों की, जो एक बहुत संवेदनशील जीवन की जुगनू जैसी ख़ुशियों और असमाप्त होते दुखों के बीच बनते थे.

अब वे हिंदी के कवि थे. दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक मैदानों में अपना ठिकाना तलाश रहे थे. अलग-अलग अख़बारों में काम करते हुए और अंततः 'जनसत्ता' और दिल्ली को अपना डेरा बनाते हुए.

लेकिन 'घर का रास्ता' उन्हें जैसे हमेशा पुकारता रहा. यह उनका दूसरा संग्रह था जिसे उनके पिता ने देखा तो कहा कि तूने घर का रास्ता तो लिखा, लेकिन घर का रास्ता भूल गया. इस उलाहने में जो उदासी शामिल थी, वह बेशक दूसरी तरफ़ ज़्यादा गाढ़ी थी.

लेकिन मंगलेश डबराल के निजी और सार्वजनिक जीवन की यातनाएं और परीक्षाएं और भी थीं. नब्बे के दशक की सोवियतविहीन एकध्रुवीय होती दुनिया में जब पूंजीवाद और सांप्रदायिकता के नाख़ून लगातार लंबे और तीखे हो रहे थे तो मंगलेश जी फिर अपनी कविता में इनके ख़िलाफ़ खड्गहस्त थे. वे स्मृतियों की मानवीयता के सहारे जैसे एक युद्ध लड़ने की तैयारी में थे.

'आवाज़ भी एक जगह है' की कविताएं पिछले संग्रहों से काफ़ी अलग थीं और बहुत सारी पुरानी आवाज़ों, पुराने दृश्यों को समेटने वाली थीं- उन्हें पुराने संगतकार याद आ रहे थे, लोकगायक याद आ रहे थे और वह बहुत कुछ याद आ रहा था जिसने उन्हें मनुष्य बनाया था. 'नए युग में शत्रु' तक आते-आते उनका पुराना तीखा स्वर फिर लौटता दिखता है और वे बाज़ार के आकृतिविहीन-मायावी आक्रमण की जैसे एक-एक रग को उजागर करने पर तुले हैं.

जीवनकाल का आख़िरी संग्रह

इस बीच अंतरराष्ट्रीय पटल और भारतीय परिदृश्य पर सांप्रदायिकता का ऐसा दौर शुरू हो चुका था जिसकी एक परिणति 2002 की गुजरात हिंसा के रूप में सामने आई थी. उस विह्वल-व्यथित कर देने वाली परिघटना पर हिंदी के बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखीं, लेकिन जो मंगलेश डबराल ने लिखा- 'गुजरात के एक मृतक का बयान'- वह जैसे हमारे भीतर एक सिहरन पैदा करने वाला था. कविता की बीच की पंक्तियां हैं-

'मेरे जीवित होने का कोई बड़ा मक़़़सद नहीं था / और मुझे मारा गया इस तरह जैसे मुझे मारना कोई बड़ा मक़़सद हो / और जब मुझसे पूछा गया तुम कौन हो? / क्या छिपाए हुए हो अपने भीतर एक दुश्मन का नाम / कोई मज़़हब कोई तावीज़ / मै कुछ कह नहीं पाया मेरे भीतर कुछ नहीं था / सिर्फ़ एक रंगरेज एक मिस्त्री एक कारीगर एक कलाकार एक मजूर था / जब मैं अपने भीतर मरम्मत कर रहा था किसी टूटी हुई चीज़़ की / जब मेरे भीतर दौड़ रहे थे एल्युमीनियम के तारों की / साइकिल के / नन्हे पहिये / तभी मुझ पर गिरी एक आग बरसे पत्थर / और जब मैंने आख़िरी इबादत में अपने हाथ फैलाये / तब तक मुझे पता नहीं था बन्दगी का कोई जवाब नहीं आता.'

फरवरी, 2020 में मंगलेश डबराल का वह संग्रह आया जो उनके जीवनकाल का आख़िरी संग्रह साबित हुआ. 'स्मृति एक दूसरा समय है.' अपने पिछले संग्रह 'नये युग में शत्रु' में मंगलेश डबराल ने बाज़ार के जिस मायावी संसार को अचूक ढंग से पहचाना था, उसके प्रतिनिधियों की शिनाख़्त इस संग्रह में भी खूब है- 'वे गले में सोने की मोटी ज़ंजीर पहनते हैं / कमर में चौड़ी बेल्ट लगाते हैं / और मोबाइलों पर बात करते हैं / वे एक आधे अंधेरे और आधे उजले रेस्तरां में घुसते हैं / और खाने और पीने का ऑर्डर देते हैं / वे आपस में जाम टकराते हैं / और मोबाइलों पर बात करते हैं'.

हिंदी कविता की परंपरा में मंगलेश डबराल का मोल इन संक्षिप्त उल्लेखों से नहीं समझा जा सकता. वे असंदिग्ध तौर पर राजनीतिक कवि थे, बाज़ार, पूंजीवाद और सांप्रदायिकता के विरुद्ध थे, लेकिन उनमें एक अजब सी मानवीय ऊष्मा थी- अंग्रेज़ी में जिसे ग्रैंड ह्यूमैनिटी बोलते हैं- कुछ वैसी चीज़ जो अचानक इन कविताओं को एक सभ्यतामूलक विमर्श का माध्यम बना डालती थी.

हम पाते थे कि मंगलेश जी की कविताएं जितने राजनीतिक आशय दे रही हैं, उतने ही सांस्कृतिक, पारिवारिक, प्रेमिल और मानवीय अभिप्राय भी- ये विराट विमर्शों वाली नहीं, सूक्ष्म व्यंजनाओं वाली कविताएं हैं जो हमें चुपचाप बदल रही हैं.

मंगलेश गद्यकार भी उतने ही कमाल के थे. 'एक बार आयोवा', 'लेखक की रोटी' और ऐसी ही ढेर सारी कृतियों का विलक्षण गद्य बताता है कि हम भाषा को इस तरह कैसे बरतें कि वह हमेशा एकाधिक अर्थ प्रकाशित करती हुई सरल रेखा में बनी रहे.

उनके यात्रा संस्मरणों की हाल में आई किताब 'एक सड़क एक जगह' को पढ़ना शहरों को, देशों को, दुनिया को एक नई आंख से देखना है- ऐसी पारदर्शी नज़र से जिसमें शहरों की कायाएं ही नहीं, आत्माएं भी साफ-साफ़ दिखने लगती हैं. पेरिस के बारे में वे कुछ इस तरह लिखते हैं-

'शायद पेरिस के भीतर जितना पेरिस है उससे कहीं ज़्यादा बाहर है. पूरी दुनिया में उसकी जगहें, वस्तुएं, उसके लोग और विचार फेले हुए हैं और पेरिस उन सभी चीज़ों के भीतर फैला हुआ है. वह प्रतीकों की भाषा में बात करता है. घटनाएं, चीज़ें, जगहें, संस्कृति, रहन-सहन सबकुछ. यहां तक कि लोग और विचार भी पेरिस के ब्रांड हैं.'

संपादक और अनुवादक के रूप में

वैसे उनका कोई भी परिचय तब तक अधूरा रह जाएगा जब तक उनके संपादक और अनुवादक रूप की चर्चा न हो. वे बहुत अच्छे अनुवादक थे.

दुनिया के कई बड़े कवियों की कविताओं का उन्होंने बिल्कुल मर्म पकड़ने वाला अनुवाद किया. कुछ साल पहले अरुंधती राय के दूसरे उपन्यास 'मिनिस्ट्री ऑफ़ अटमोस्ट हैप्पीनेस' का उनका अनुवाद भी खूब सराहा गया.

पत्रकार और संपादक भी वे विलक्षण थे. बहुत तेज़ी से कॉपी पढ़ते थे और उससे भी तेज़ी से संपादित करते थे. उनके शीर्षकों, उनकी सामग्री- सबमें एक सुचिंतित चयन दिखता. 'जनसत्ता' के बेहतरीन दिनों में जो 'रविवारी जनसत्ता' उन्होंने निकाला, उसका कोई जवाब नहीं था. बाद में 'सहारा समय' का संपादन करते हुए भी उन्होंने कई संग्रहणीय अंक निकाले.

मेरा सौभाग्य था कि वे मेरे पड़ोसी भी रहे और एक दौर के वरिष्ठ सहकर्मी भी. एक मनुष्य के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक पत्रकार के रूप में उनको देखने के बहुत सारे अवसर मिले.

वे संवादरत रहते थे और अपने बाद की पीढ़ी के लेखकों-कवियों से उनका संवाद संभवतः दूसरे लेखकों-कवियों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा था. बेशक, उनमें कमज़ोरियां थीं जो हम सबमें होंगी, लेकिन अपने सर्वोत्तम क्षणों में उन जैसी मानवीय आभा वाला मनुष्य मिलना मुश्किल था.

इस साल कोविड ने बहुत दुख दिए, कई तरह से व्यक्ति और समाज के रूप में हमें तार-तार कर गया, लेकिन जाते-जाते इस मानवीय आभा से वंचित कर उसने ऐसा वार किया है जिससे बना ज़ख़्म कभी नहीं जाएगा.

वे जीवन के ख़ाली और खोखले होते जाने को भी पहचानते थे. अपने अंतिम कविता संग्रह की एक कविता 'समय नहीं है' में वे लिखते हैं- 'मैं देखता हूं तुम्हारे भीतर पानी सूख रहा है / तुम्हारे भीतर हवा ख़त्म हो रही है / और तुम्हारे समय पर कोई और क़ब्ज़ा कर रहा है.' (bbc)

-मृणाल पाण्डे

17 अक्टूबर , सन् 1923 , विजयादशमी के दिन राजकोट स्थित प्रिन्सेज़ कालेज के प्रिन्सिपल अश्विनी कुमार पान्डे के घर उनकी पत्नी लीलावती की कोख से उनकी तीसरी पुत्री और चौथी सन्तान ने जन्म लिया। मकर राशि , मिथुन लग्न , नाम रखा गया गौरा। पितामह ने कहा साक्षात् दुर्गा आयी हैं। पिता ने कहा यह हमारी सरस्वती होगी। माँ एक और बेटी होने से तनिक खिन्न थीं, पर उनको आश्वस्त करते हुए कुल पंडित ने कहा मकर राशि की इस कन्या की जन्मकुन्डली में ग्रहों की स्थिति अद्भुत व प्रथम श्रेणी की है। नाम गौरा रखा गया और बालिका गौरा शेष परिवार के साथ अल्मोड़ा और राजकोट , अल्मोड़ा और रामपुर , अल्मोड़ा और बंगलोर की मिली जुली संस्कृतियों और भाषाई परिवेश के बीच अनेक भाषायें सुनती , घुड़सवारी और संगीत के साथ अक्षर ज्ञान पाती बड़ी हुई।

आठ वर्ष की आयु में बड़ी बहन जयंती तथा भाई त्रिभुवन के साथ गौरा को रवीन्द्र्नाथ टैगोर की नवस्थापित शिक्षण संस्था शान्ति निकेतन के लिये रवाना किया गया। टैगोर परिवार के साथ कुछ माह बिताने के बाद हंसमुख कुशाग्र बच्चे जल्द ही मातृभाषा कुमाँउनी, तथा हिंदी और गुजराती के साथ धाराप्रवाह बाँग्ला बोलना सीखकर नये परिवेश में रम गये। गौरा ने पहली रचना बांग्ला में की, तो गुरुदेव ने कहा , पढ़ो सब भाषायें, पर लिखो अपनी ही मातृभाषा में, वही सुंदर सहज होगा। गौरा ने बात गाँठ बाँध ली।

जब लिखना शुरु किया तो उपनाम रखा मूल नाम का ही समानार्थी, शिवानी। यह वह ज़माना था जब एक स्त्री के लिये अपने नाम से छपने के लिये लिखना नाना अप्रिय टिप्पणियां न्योतना होता था। उपनाम और कुछ नहीं तो एक तिनके की ओट तो था ही। बारह साल की आयु से शुरु हुई ‘शिवानी’ की यह लेखकीय यात्रा तमाम प्रिय अप्रिय अनुभवों तथा आलोड़नों के बीच उनकी मृत्यु तक, यानी पूरे 67 वर्षों तक जारी रही।

शिवानी की कहानियाँ बीसवीं सदी के भारतीय राज समाज की, और उसके दौरान देश में आये बदलावों के बीच जनता, खासकर स्त्रियों की स्थिति की एक ऐसी विहंगम चित्रपटी हैं, जिसके अंतिम छोर को हम बीसवीं सदी के आखिरी पर्व की तरह पढ़ सकते हैं। इस महागाथा में देश के औपनिवेशिक काल के सामंती पात्रों तथा संयुक्त परिवारों के मार्मिक चित्र भी हैं और उस समय के उदात्त अपरिग्रही समाज सुधारकों तथा शांति निकेतन परिसर से जुड़े विवरण भी, युगों पुरानी रवायतों को जी रहे कुमाऊँ का पारंपरिक सरल ग्रामीण समाज है, तो लखनऊ , कोलकाता तथा दिल्ली जैसे नगरों का अनेक स्तरों पर बंटा, लोकतांत्रिक राजनीति की पेचीदगियों तथा पारिवारिक विघटन के एकदम नये अनुभवों के बीच जी रहा आधुनिक नागर समाज भी।

आज़ादी के बाद के साठ बरसों में देश में उपजे तमाम किस्म के नायक, खलनायक, अच्छे और भ्रष्ट राजनेता, विदूषक, अपराधी, वेश्यायें, दलाल और कुट्टिनियाँ, विदेश जाने को लालायित युवा और उनके पीछे छूटे अभिभावकों की मूक या मुखर व्यथा, सब इन रचनाओं में मौजूद हैं।

शिवानी का कथात्मक फलक मूलत: एक गहरे सौन्दर्य बोध तथा एक स्पष्ट पारंपरिक नैतिकता को लेकर चलता है। आप उनसे असहमत भले हों, उनकी दृष्टि की मूल ईमानदारी या कथाप्रसंग मे बड़ी सहजता से गूँथी गयी परंपरा की व्याख्या को झुठला नहीं सकते। जभी उनका साहित्य आज तक भारत के सभी वर्गों के पाठकों के साथ एक ऐसी कालातीत, तरंग और सहृदय सहभागिता रचता है, जो किसी भी लेखक के लिये स्पृहणीय है।