अंतरराष्ट्रीय

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), 29 सितंबर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रोरावर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक मांस फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से 59 कर्मचारी बेहोश हो गए और इस मामले में फैक्ट्री मालिक समेत छह लोगों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी ।

जिलाधिकारी इंद्रवीर सिंह ने बताया कि रोरावर थाना क्षेत्र के टकलसपुर इलाके में एक मांस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का पाइप फट जाने से रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद गैस के संपर्क में आने से लोग बेहोश होने लगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हारिस मंसूर खां ने बताया कि गैस के संपर्क में आने से करीब 59 कर्मचारी बेहोश हो गए। उन सभी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है।

खां ने बताया कि कुछ लोगों को ऑक्सीजन लगानी पड़ी थी, मगर उनकी हालत अब तेजी से ठीक हो रही है और उम्मीद है कि शाम तक सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि गैस रिसाव मामले में फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद जहीर कुरैशी समेत कारखाने के छह वरिष्ठ अधिकारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि पकड़े गए लोग फैक्ट्री के खराब रखरखाव के कारण हुए इस हादसे के लिये प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हैं और फैक्ट्री प्रबंधन ने इस घटना की सूचना भी स्थानीय अधिकारियों को देर में दी थी।

जिला प्रशासन ने इस मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री के सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। (भाषा)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 29 सितंबर। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया।

इसे सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने मरियम और उनके पति मुहम्मद सफदर की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें जुलाई 2018 में एवेनफील्ड संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी सजा को चुनौती दी गई थी।

अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी की राय को साक्ष्य के तौर पर विचार नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति कयानी ने कहा, ‘‘संयुक्त जांच दल ने कोई तथ्य पेश नहीं किया, इसके बजाय केवल सूचना एकत्र की।’’

सुनवाई पूरी होने पर पीठ ने कहा कि मामले में अभियोजक राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

बृहस्पतिवार के फैसले ने मरियम के चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

फैसले के बाद मरियम ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें आरोपों से बरी किया गया है। (भाषा)

मॉस्को, 29 सितंबर। एक अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गये तीन रूसी अंतरिक्ष यात्री बृहस्पतिवार को सकुशल वापस आ गये।

‘द सोयुज एमएस-21’ नामक अंतरिक्ष यान आलेग आर्तेमयेव, डेनिस मातवेयेव और सेर्जेय कोर्साकोव को लेकर स्थानीय समय अपराह्न चार बजकर 57 मिनट (1057 जीएमटी) पर जमीन पर उतरा। यह झेजकाजगन शहर से 150 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान के स्टेपीज घास के मैदान में उतरा।

तीनों अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर गत मार्च में गये थे। आर्तेमयेव के लिए यह उनका तीसरा अंतरिक्ष अभियान था और वह अब तक अंतरिक्ष में कुल 561 दिन बिता चुके हैं।

मातवेयेव और कोर्साकोव के लिए यह पहला अंतरिक्ष अभियान था और दोनों ने अंतरिक्ष स्टेशन पर 195 दिन बिताये।

जब सोयुज कैप्शूल साफ आकाश में एक बड़े और लाल-सफेद धारीदार पैराशूट के जरिये उतर रहा था, तब आर्तेमयेव ने अभियान से जुड़े नियंत्रण कक्ष को बताया कि सभी सदस्य अच्छा महसूस कर रहे हैं। (एपी)

म्यांमार, 29 सितंबर। म्यांमार की नेता आंग सान सू ची को गुरुवार को तीन साल की सज़ा सुनाई गई है. उन पर देश के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का आरोप है. इसमें अधिनियम 14 साल जेल तक की सजा दी जा सकती है.

साथ ही उनके आर्थिक सलाहकार और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफ़ेसर सीन टरनेल को भी इसी आरोप में तीन साल की सजा सुनाई गई है.

सीन टरनेल को फरवरी 2021 में यांगून से हिरासत में लिया गया था. इससे कुछ दिनों पहले म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार के तख़्तापलट के बाद सू ची को गिरफ़्तार किया था.

नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रेसी पार्टी की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची को पहले ही अलग-अलग मामलों में दो दशक से अधिक जेल की सजा सुनाई जा चुकी है.

दोनों के मामले की सुनवाई बंद सैन्य कोर्ट में हुई है जिसमें मीडिया के आने पर रोक लगाई गई थी.

ऑस्ट्रेलिया की सरकार म्यामांर की जुंटा सरकार से सीन टरनेल को रिहा करने के लिए लगातार अपील कर रही है. ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और सीन टरनेल दोनों ने म्यांमार के सुरक्षा क़ानून के उल्लंघन के आरोप से इनकार किया है.

म्यांमार में फरवरी 2021 में आंग सान सू की सरकार का तख़्तापलट हो गया था. तब से देश में सैन्य शासन है जिसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे. (bbc.com/hindi)

सुमी खान

ढाका, 28 सितम्बर | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार को 76 साल की हो गईं।

कोविड -19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौती से कुशलता से निपटने के बाद, हसीना ने वैश्विक मंदी की आशंकाओं को दूर करने के लिए देश की अगली लड़ाई एक विलक्षण अवलोकन के साथ लड़ी है। हसीना, बांग्लादेश के तहत कई अन्य उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में आसन्न संकट को दूर करने के लिए बेहतर रूप से तैयार है।

हसीना को स्थानीय सैन्य शासन को गिराकर देश में लोकतंत्र की बहाली में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाएगा - ठीक उसी तरह जैसे उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तानी सैन्य जुंटा के साथ किया था - और फिर इसे कट्टरपंथियों से लगातार खतरों के खिलाफ बनाए रखा।

सत्ता में अपने पहले कार्यकाल (1996-2001) को ध्यान में रखते हुए, 2009 के बाद से अपने तीसरे सीधे कार्यकाल के साथ, हसीना जर्मनी की एंजेला मार्केल की तुलना में दुनिया भर में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला नेता हैं।

देख के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि जब 'साहस' की बात आती है, तो हसीना की तुलना केवल इंदिरा गांधी से की जाती है।

हसीना गहरी धार्मिक हैं, हालांकि उनकी राजनीति पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। और यह माना जाता है कि उनका आध्यात्मिक स्वभाव ही उनके साहस का स्रोत है।

सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने और द डेली स्टार जैसे प्रमुख आउटलेट्स द्वारा निराधार प्रचार के बावजूद, हसीना द्वारा प्राप्त भारी जन समर्थन कभी कम नहीं हुआ।

पाकिस्तानी पेशेवर बलों द्वारा अपने बेटे को वर्चुअल हाउस अरेस्ट में जन्म देने से लेकर, पाकिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा अपने माता-पिता, भाइयों और अन्य लोगों की भीषण हत्याओं को देखने तक - हसीना का जीवन निस्संदेह अपने समय की अन्य महिला नेताओं की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण था।

किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने 1975 में एक हिंसक तख्तापलट में अपने लगभग पूरे परिवार का सफाया होते देखा था, राजनीति में बने रहना वास्तव में एक कठिन निर्णय था।

उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के छह साल बाद बांग्लादेश लौटने का निर्णय भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था। इनमें से प्रत्येक निर्णय के लिए न केवल साहस की आवश्यकता थी, बल्कि अपने पिता की विरासत को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए ²ढ़ संकल्प और अपने भाग्य में गहरा विश्वास भी आवश्यक था।

1981 में अपनी वापसी के तुरंत बाद, हसीना को बांग्लादेश के लोगों को सैन्य तानाशाह जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद के चंगुल से मुक्त करने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी, जिन्होंने 1982 में राष्ट्रपति अब्दुस सत्तार के खिलाफ रक्तहीन तख्तापलट के दौरान सेना के प्रमुख के रूप में सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

1990 में इरशाद के पतन तक, हसीना ने जनता तक पहुंचने के लिए देश के लगभग हर नुक्कड़ और कोने को पार किया। उनके कठिन दशक भर के संघर्ष ने उन्हें देश के सबसे दूर के हिस्से में भी पीड़ित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया।

छात्र राजनीति में कुछ अनुभव के साथ एक वफादार बंगाली गृहिणी, हसीना न केवल बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर अपने देश लौटी, बल्कि इरशाद सैन्य शासन को गिराने से पहले अपने पिता की पार्टी, अवामी लीग को फिर से संगठित किया।

उन्होंने तब से तीन कार्यकाल तक बांग्लादेश पर शासन किया है और अब वह अपने चौथे कार्यकाल में है।

लेकिन विश्लेषक उसकी सफलता में न केवल साहस और ²ढ़ संकल्प देखते हैं, बल्कि एक तेज विश्लेषणात्मक दिमाग की उपस्थिति भी देखते हैं जो समय से पहले योजना बना सकता है और चुनौतियों का अनुमान लगा सकता है।

हसीना एक तेजी से सीखने वाली भी हैं, जैसा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की उनकी नीतियों से संकेत मिलता है। (आईएएनएस)|

"उन्होंने मुझे ज़मीन पर लिटाया और एक अफ़सर ने अपने जूते मेरी पीठ पर रख दिए. उन्होंने मुझे पेट में मारा, हाथ बांध दिए, मुझे हाथों से उठाया और एक गाड़ी में धकेल दिया."

51 साल की मरियम के मुताबिक़, पिछले हफ़्ते ईरान की राजधानी तेहरान में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते वक़्त उनके साथ ठीक ऐसा ही सुलूक किया गया था.

22 साल की महसा अमीनी की 16 सितंबर को हिरासत में मौत के बाद से ही ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. अमीनी को कथित तौर पर हिजाब पहनने के नियम तोड़ने के आरोप में मोरैलिटी पुलिस ने गिरफ़्तार किया था.

हालांकि पुलिस अपनी बात पर कायम है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि एक अफ़सर ने उनके सिर पर डंडे से मारा था और एक गाड़ी पर उनके सिर को पटक दिया था. उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई मुख्य तौर पर महिलाएं ही कर रही हैं.

विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत ईरान के हिजाब क़ानून के ख़िलाफ हुई थी, लेकिन अब इसमें इस्लामिक रिपब्लिक और मौजूदा शासन के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं. अब तक ईरान के 80 से ज़्यादा शहरों से झड़प की ख़बरें आ चुकी हैं.

कई गिरफ़्तारियां

देशभर में इंटरनेट सेवा बाधित है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गिरफ़्तार होने के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं.

मरियम (बदला हुआ नाम) कहती हैं, "जो वीडियो में दिख रहा है, हालात उससे कहीं बदतर हैं."

"मैंने एक कमांडर को अपने सैनिकों को निर्मम होने के लिए कहते सुना. महिला अफ़सर तो बहुत क्रूर हैं. एक ने मुझे थप्पड़ मारते हुए इसराइल का जासूस और वेश्या बताया."

बीबीसी ने एक वीडियो देखा है जिसमें कमांडर अपने सैनिकों को "दया नहीं दिखाते हुए गोली मारने" का आदेश दे रहा है.

इस वीडियो को बीबीसी ने सत्यापित किया है और इसमें सुरक्षाबलों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते और उन्हें गिरफ़्तार करते देखा जा सकता है.

40 लोगों की मौत

सरकारी मीडिया के मुताबिक़, अभी तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं इसकी जानकारी सरकार की तरफ़ से नहीं दी गई है.

हालांकि उत्तरी प्रांत मज़ानदारन के चीफ़ प्रॉसीक्यूटर के मुताबिक़, पहले 10 दिनों के प्रदर्शन के दौरान 450 प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया गया था. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि देशभर से हज़ारों प्रदर्शनकारी गिरफ़्तार किए जा चुके हैं.

ईरान के एक मुख्य शहर में प्रदर्शन कर रहे सैम ने बताया, "मैंने सुरक्षा अधिकारी को पीछे धकेला और भागने की कोशिश की."

"कुछ ही सेकेंड में 15 एजेंट आए और मारना शुरू कर दिया."

उन्होंने कहा, "मेरे मुंह से ख़ून निकल रहा था, उन्होंने मुझे बिजली का शॉक दिया. उन्होंने मुझे ज़मीन पर गिराया, मेरे हाथ बांधे और मेरे जूते आपस में बांध दिए."

"एक सैनिक ने मेरी बाएं आंख में मारा जब वो मुझे हिरासत में लेकर जा रहे थे."

निडर लड़कियां

राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रदर्शन से 'सख़्त तरीक़े से निबटने' की बात कही है. प्रदर्शन अब 31 शहरों तक पहुंच चुके हैं. कई प्रदर्शकारी 1980 में क़ैदियों की हत्या की सामूहिक फ़ांसी को याद कर रहे हैं.

सैम कहते हैं, "हम लोगों को एक बस में एक-दूसरे के ऊपर लिटाया गया, क़रीब डेढ़ घंटे के लिए."

"मैं क़ैदियों को फांसी देने में रईसी की भूमिका के बारे में सोच रहा था. एक पल के लिए मुझे लगा कि हमें भी फ़ांसी दे दी जाएगी. मुझे लगा उन्होंने पहले ही इसकी इजाज़त दे दी है."

इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को फ़ांसी देने से जुड़ा कोई आदेश दिया है. मरियम को जिस वैन में ले जाया जा रहा था, उसमें भी प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे.

"मेरे साथ दूसरी लड़कियां भी थीं, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी."

"जब मैंने उनकी हिम्मत को देखा तो मेरे अंदर भी साहस आया. उन्होंने मेरी मदद की. वो चिल्ला रही थीं, अधिकारियों का मज़ाक उड़ा रही थीं. ये मेरी पीढ़ी से अलग है. ये निडर हैं."

बात सरहद पार

बीबीसी पर्शियन के कई वीडियो में तेहरान के इविन जेल के सामने लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं. इस जेल में राजनीतिक क़ैदी रखे जाते हैं. गिरफ़्तार किए गए लोगों के परिवार वाले अपनों का हालचाल जानने के लिए बाहर खड़े हैं, उन्हें दस्तावेज़ों के साथ आने के लिए कहा गया है.

गिरफ़्तार किए गए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य ने बताया कि अधिकारियों ने उनके परिवार को भी धमकियां दी हैं और कहा कि "हालात और ख़राब हो सकते हैं." लेकिन सभी लोगों को बड़े डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा गया है. कई लोग छोटे पुलिस थानों में हैं, जिनके बारे में बहुत जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं.

मरियम ने बीबीसी को बताया, "हमें छोटे पुलिस थानों में भेज दिया गया था. वो और लोगों को लेने को तैयार नहीं थे."

"उन्होंने कम से कम 60 महिलाओं को एक छोटे से कमरे में रखा था. हम एक दूसरे के बिल्कुल बगल में खड़े थे, हिलने की जगह भी नहीं थी. बैठना तो मुमकिन ही नहीं था."

"उन्होंने कहा कि हम बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर हमें भूख लगी है, तो हम अपना मल खा लें. एक दिन के बाद, जब हम रूम के अंदर चिल्लाने और विरोध करने लगे, तो उन लोगों ने धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम चुप नहीं रहे तो वो हमारा रेप कर देंगे."

लाल लकीर

एक महिला प्रदर्शनकारी जिन्हें दक्षिण ईरान के एक शहर से गिरफ़्तार किया गया, उन्होंने बताया कि महिला पुलिसकर्मी भी यौन उत्पीड़न की धमकियां दे रही थीं.

उन्होंने कहा, "डिटेशन सेंटर में वो हमें वेश्या बुला रही थीं."

"जब मैंने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वो एक भाई (एक दूसरे अधिकारी) को मेरे पास भेज देंगी."

एक और प्रदर्शनकारी बेहज़ाद ने कहा, "वहां एक छोटे से रूम में 80 लोग थे. हम सभी दर्द से कराह रहे थे."

"हमारे मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए थे, सारी तस्वीरें, वीडियो और मैसेज चेक किए गए, चेक किया गया कि कहीं मैंने प्रदर्शन से जुड़ा कोई न्यूज़ शेयर तो नहीं किया."

"अगले दिन एक जज हमसे मिलने आए. उन्होंने हम पर लगे सारे चार्ज हटा दिए और ज़्यादातर लड़कियों को छोड़ दिया."

"लेकिन वयस्कों से जज ने कुछ सवाल पूछे और इस छोटे से कोर्ट सेशन में हमारा फ़ैसला कर दिया."

एक और प्रदर्शनकारी जिन्हें दो दिनों के लिए हिरासत में रखा गया था, उन्होंने बताया कि "अत्याचारों" के बावजूद युवा "हौसला बुलंद" रखने की कोशिश कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "मैं 25 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों के साथ था. कई लोगों के चेहरे पर ख़ून था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे, मज़ाक कर रहे थे."

"उनमें से एक ने मुझसे मुस्कुराने के लिए कहा और कहा कि हम जीत गए हैं क्योंकि हम सही हैं." (bbc.com/hindi)

हवाना, 28 सितंबर | श्रेणी 3 के तूफान इयान ने द्वीप राष्ट्र क्यूबा को तबाह कर दिया है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ गई है।इस बात की पुष्टि सरकारी अधिकारियों ने कर दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को क्यूबा के राज्य टेलीविजन पर विद्युत ऊर्जा प्राधिकरण के प्रमुख ने घोषणा की कि राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के टूटने के परिणामस्वरूप एक द्वीप-व्यापी ब्लैकआउट हुआ है, जिससे 1.1 करोड़ लोग अंधेरे में रह रहे हैं।

सोमवार की रात आए तूफान में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि पूरे देश में इमारतों को नुकसान पहुंचा है।

पूवार्नुमानकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि क्यूबा के कुछ क्षेत्रों में 12 इंच तक बारिश हो सकती है।

यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर (एनएचसी) के मंगलवार रात के नवीनतम अपडेट के अनुसार, इस बीच इयान 195 किमी प्रति घंटा की गाति से चल रहा है, जिसका असर फ्लोरिडा पर होने लगा है।

बीबीसी ने एनएचसी के हवाले से कहा कि इसके बुधवार देर रात फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर पहुंचने का अनुमान है।

केंद्र ने कहा कि फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर हमले के समय इयान एक श्रेणी चार तूफान हो सकता है, इस समय राज्य में लगभग 25 लाख लोग निकासी के आदेश के तहत हैं।

फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने मंगलवार को राज्य के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है और 5,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को सक्रिय कर दिया है।

व्हाइट हाउस ने भी अपनी आपातकालीन घोषणा की है, जिससे संघीय और राज्य के अधिकारियों को आपदा राहत और सहायता में समन्वय करने में मदद मिलेगी।

व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार शाम को डिसेंटी के साथ बात की और दोनों ने निरंतर निकट समन्वय के लिए प्रतिबद्ध किया। (आईएएनएस)|

रियाद, 28 सितंबर | सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने शाही फरमान का हवाला देते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सुलतान ने इस बीच मंगलवार को एक आदेश जारी कर कैबिनेट में फेरबदल का आदेश दिया।

इस आदेश के तहद सऊदी राजकुमार खालिद बिन सलमान को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया।

जिन मंत्रालयों के प्रमुखों को अपरिवर्तित रखा गया, उनमें ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री, निवेश मंत्री, आंतरिक मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। (आईएएनएस)|

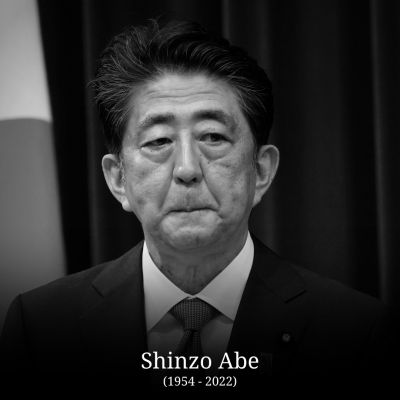

तोक्यो, 27 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से यहां अकासाका पैलेस में मुलाकात की और इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त की।

आबे (67) की आठ जुलाई को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह दक्षिणी जापानी शहर नारा में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में मंगलवार को उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत-जापान की दोस्ती पर यकीन करने वाले शिंजो आबे एक महान नेता और एक असाधारण मानव थे।

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘राजकीय अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे की पत्नी अकी आबे से अकासाका पैलेस में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आबे से जुड़ी प्रिय यादों को याद किया और अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त की।’’

मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री किशिदा के साथ संक्षिप्त मुलाकात की। (भाषा)

पेरिस, 27 सितंबर | फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर और लोक लेखा मंत्री गेब्रियल अटल ने घोषणा की कि देश अपने 2023 के बजट में 16 बिलियन यूरो की लागत वाली अपनी ऊर्जा टैरिफ शील्ड जारी रखेगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद, ब्रूनो ले मायेर ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि देश के 2023 के बजट विधेयक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को कम करने और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बीच क्रय शक्ति की रक्षा के लिए अंतिम यूरो तक खर्च करना है।

ब्रूनो ले मायेर ने आगे कहा है कि, फ्रांस के लिए 2023 का बजट 2022 में 2.7 प्रतिशत और 2023 में 1.0 प्रतिशत के आर्थिक विकास के पूवार्नुमान पर आधारित है, जबकि 2022 में मुद्रास्फीति का अनुमान लगभग 6 प्रतिशत और 2023 में 4 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि, एक अन्य लक्ष्य फ्रांस के सार्वजनिक खातों के घाटे को उसके सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम करना है।

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 2023 में अपने श्रम और रोजगार मंत्रालय को 2022 की तुलना में 6 बिलियन यूरो अधिक बजट आवंटित करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भी 2023 के बजट विधेयक के माध्यम से अधिक धन प्राप्त होगा।

ले मैयर ने आगे कहा है कि, इसके अलावा, सरकार ने दो वर्षों में अतिरिक्त मूल्य में अपना योगदान बढ़ाकर फ्रांसीसी कंपनियों की मदद करने का सुझाव दिया है।

पर्यावरण संरक्षण में तेजी लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के लिए ग्रीन फंड और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न द्वारा घोषित दूसरा साइकिल फंड भी बजट बिल में शामिल किया गया था। (आईएएनएस)|

बर्लिन, 27 सितंबर (आईएएनएस)| टेस्ला गिगाफैक्ट्री बर्लिन में रीसाइक्लिंग सुविधा में कार्डबोर्ड और लकड़ी के एक महत्वपूर्ण ढेर में आग लग गई, जिसने बाद में भीषण आकार ले लिया। ऑटो-टेक वेबसाइट इलेक्ट्रेक की रिपोर्ट के अनुसार, गिगाफैक्ट्री बर्लिन में टेस्ला की खुद की फायर ब्रिगेड ने ग्रुनहाइड की नगर पालिका के स्थानीय अग्निशमन विभाग को सोमवार सुबह 3.33 पर मदद के लिए बुलाया।

ओडरलैंड क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कथित तौर पर 800 क्यूबिक मीटर कागज, कार्डबोर्ड और लकड़ी में आग लग गई, जिसके चलते आग और भी फैल गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किस्मत से कोई घायल नहीं हुआ और आग फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में नहीं फैली।

हालांकि, अब टेस्ला गिगाफैक्ट्री बर्लिन परियोजना के विरोधी आग के कारण उत्पादन बंद करने की मांग कर रहे हैं।

जबकि स्थानीय लोगों ने ज्यादातर इस परियोजना का स्वागत किया था, स्थानीय पर्यावरण और विशेष रूप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति पर प्रभाव के कारण टेस्ला द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित करने पर आपत्ति करने वाले लोगों की एक अच्छी खासी संख्या है।

अब भी परियोजना से लड़ने वाले समूहों में से एक, नागरिकों की पहल ग्रुन्हाइड, तत्काल उत्पादन को रोकने का आह्वान कर रहा है।

कोलंबो, 27 सितंबर | श्रीलंका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बिजली संयंत्र के बंद होने के लिए खराब गुणवत्ता वाले कच्चे तेल के आयात को जिम्मेदार ठहराया है। इसके चलते देश में आर्थिक संकट के बीच काफी देर तक बिजली गुल रहती है। पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन के प्रमुख जनक रत्नायके ने सोमवार को बीबीसी को बताया कि, भट्टियों में जले हुए तेल में बहुत अधिक सल्फर था। फर्नेस ऑयल (ईंधन तेल) में सल्फर की अधिक मात्रा बिजली संयंत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है और यह पर्यावरण मानकों के अनुरूप भी नहीं है।

रत्नायके ने बीबीसी को बताया, "अगर आप रिफाइनरियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा तेल खरीदते हैं, तो यह समस्या नहीं होगी।"

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, "श्रीलंका की लगभग 10 प्रतिशत बिजली डीजल और ईंधन तेल बिजली संयंत्रों से आती है, जबकि शेष पनबिजली, नवीकरणीय और कोयले से चलने वाले संयंत्रों से उत्पन्न होती है।"

बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकारा ने कहा कि, द्वीप देश के राज्य द्वारा संचालित ईंधन खुदरा विक्रेता, सीलोन पेट्रोलियम कॉपोर्रेशन (सीपीसी), रत्नायके के आरोप का कानूनी रूप से जवाब देगा।

रत्नायके का आरोप पिछले हफ्ते श्रीलंका द्वारा बिजली उत्पादन क्षमता में गिरावट के कारण अपनी दैनिक बिजली आउटेज को 80 मिनट से बढ़ाकर 140 मिनट करने के बाद आया।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से यह द्वीप राष्ट्र अपने सबसे खराब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और ईंधन और भोजन के आयात के लिए पर्याप्त डॉलर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है।

कमी के कारण महीनों तक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए और पेट्रोल स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। (आईएएनएस)|

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे को टोक्यो में अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है. आबे को आठ जुलाई को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

जापान में उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम विवादों में घिर गया है क्योंकि कई लोग इस पर होने वाले ख़र्च पर सवाल उठा रहे हैं.

कार्यक्रम के दौरान शिंज़ो आबे की पत्नी एकी उनकी अस्थियां लेकर टोक्यो के एक हाल में आईं जहां हज़ारों लोग मौजूद थे.

काला किमोनो (महिलाओं की पारंपरिक जापान वेशभूषा) पहने एकी के हाथ में एक बॉक्स था जिसमें शिंज़ो आबे की अस्थियां थीं.

उनके आते ही जापानी सेना ने 19 तोपों की सलामी देकर दिवंगत नेता को श्रृद्धांजलि दी.

राजधानी टोक्यो के बुडोकान एरिना में हो रहे कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज़ भी शामिल हैं.

इससे पहले हज़ारों लोग शिंज़ो आबे के अंतिम दर्शन के लिए लंबी क़तार में लगे. ये क़तार कई किलोमीटर लंबी थी.

लेकिन जापान में कुछ लोग इस सारे कार्यक्रम को फ़िज़ूलख़र्ची बता रहे हैं. कल भी टोक्यो में हज़ारों लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खाद्य सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को अतिरिक्त 10 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है.

वाशिंगटन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद प्रेस कांफ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान में आई बाढ़ से हुई तबाही का जिक्र किया और कहा कि यह पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल समय है और इस मुश्किल समय में हमेशा ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करता रहेगा. अगर बाढ़ की चुनौती से तुरंत निपटा नहीं गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे.

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब तक बाढ़ पीड़ितों को 55 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है और अब खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा है.

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के विभिन्न स्तरों पर मजबूत संबंध हैं, चाहे वह राजनयिक हो या सार्वजनिक.

उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान कई अमेरिकी संस्थानों ने पाकिस्तानी युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया है. युवा शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कई आदान-प्रदान कार्यक्रम दशकों से चल रहे हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगे क्योंकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के लोग एक-दूसरे से सीखते हैं.

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं.

अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दो दशकों से पाकिस्तान और अमेरिका का अफगानिस्तान में शांति का एक साझा लक्ष्य था और आज भी दोनों देश संयुक्त रूप से एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान की मांग कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

तोक्यो, 26 सितंबर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मंगलवार को तोक्यों में होने वाले राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

आबे के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत कई विदेशी हस्तियां शामिल होंगी।

आबे (67) की आठ जुलाई को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस हमले के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया।

जापान की समाचार एजेंसी ‘क्योदो’ ने पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा कि पुलिस किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है।

पुलिस प्रमुख मार्गों और जे.आर. तोक्यो स्टेशन के अलावा उन स्थानों पर भी कड़ी नजर रख रही है, जहां लोगों की भीड़ जुटती है।

सरकार ने कहा कि तोक्यो में निपोन बुडोकान हॉल के पास स्थित एक पार्क में आम जनता द्वारा आबे को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। (भाषा)

पाकिस्तानी सेना का एक हेलिकॉप्टर रविवार देर रात बलूचिस्तान के खोस्त के नज़दीक एक फ्लाइंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया.

हेलिकॉप्टर क्रैश में दो पायलट समेत इसमें सवार सभी छह जवानों की मौत हो गई.

मरने वालों में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब और पायलट मेजर ख़ुर्रम शहज़ाद, क्रू के सदस्य नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही शोएबऔर मुहम्मद इमरान शामिल हैं.

कुछ समय पहले भी बलूचिस्तान में हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज़ अली समेत छह लोगों की मौत हुई थी.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस घटना पर दुख जताया है. (bbc.com/hindi)

मॉस्को, 26 सितम्बर | रूस के इजेव्स्क शहर के एक स्कूल में सोमवार को हुई भीषण गोलीबारी में सात छात्रों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए, देश की जांच समिति ने पुष्टि की है।

घटना यूराल क्षेत्र में स्थित लगभग 650,000 निवासियों के शहर के स्कूल नंबर 88 में हुई।

आरटी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने एक बयान में कहा कि बंदूकधारी की आत्महत्या से मौत हो गई और उसने स्की मास्क और नाजी प्रतीकों वाली टी-शर्ट पहन रखी थी।

इसमें कहा गया है कि उसकी पहचान की जा रही है।

एक स्थानीय सांसद ने कहा कि "बंदूकधारी दो गैर-घातक पिस्तौलों से लैस था जिन्हें जीवित आयुध में बदल दिया गया था"।

स्कूल प्रशासन ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों को बाहर निकाल लिया गया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी मीडिया ने वीडियो पोस्ट किए हैं जो उस इमारत के अंदर दहशत दिखाते हैं जहां गोलीबारी हुई थी।

कुछ फुटेज में कक्षा के फर्श पर खून और खिड़की में गोली का छेद दिखाई दे रहा है, जिसमें बच्चे डेस्क के नीचे झुके हुए हैं।

पीड़ितों में दो शिक्षक और दो सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं।

क्षेत्र के मुखिया ने गुरुवार तक के लिए शोक की अवधि की घोषणा की है।

पिछले साल मई में, कजान, तातारस्तान में एक स्कूल की शूटिंग हुई, जिसमें सात छात्रों और दो शिक्षकों के मरने का दावा किया गया था।

19 वर्षीय शूटर की पहचान पूर्व छात्र के रूप में हुई है। (आईएएनएस)|

बीजिंग, 26 सितंबर | बीजिंग में सैन्य तख्तापलट की निराधार अफवाहों और वरिष्ठ अधिकारियों के निष्कासन ने अगले महीने चीन की सत्तारूढ़ पार्टी की एक अहम बैठक से पहले इस अटकल को हवा दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिए जाने की उम्मीद है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह को जेल में बंद किए जाने के बाद शी के घर में नजरबंद होने की अजीबोगरीब अफवाह उड़ाई गई, जिसका जल्द ही खंडन किया गया।

एक चीनी अदालत ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक सुरक्षा के पूर्व उपमंत्री सुन लिजुन, पूर्व न्याय मंत्री फू झेंगहुआ और शंघाई, चोंगकिंग और शांक्सी के पूर्व पुलिस प्रमुखों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया था।

फू और पुलिस प्रमुखों पर राजनीतिक गुट का हिस्सा होने और शी के प्रति निष्ठाहीन होने का आरोप लगाया गया था।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ने के बाद शी को एक अहम बैठक में पार्टी और सैन्य आयोग के नेता के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने की उम्मीद है।

सरकारी मीडिया ने रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों की सूची की घोषणा की, जिनकी संख्या लगभग 2,300 थी, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया था।

शी को सूची में शामिल करने से सोशल मीडिया पर उन अफवाहों का खंडन हुआ जो 24 सितंबर से सैन्य तख्तापलट के बाद से घूम रही थीं।

द गार्जियन ने बताया कि निराधार दावों, सैन्य वाहनों के बिना स्रोत वाले वीडियो के साथ और ज्यादातर बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द करने पर आधारित थे, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू होने से पहले नहीं।

चीन के सोशल मीडिया पर तख्तापलट की अफवाहों का कोई विशेष उल्लेख नहीं था, लेकिन सप्ताहांत में 200,000 से अधिक लोगों ने देशभर के हवाईअड्डों से उड़ानें रद्द होने संबंधीत एक वीबो हैशटैग देखा। (आईएएनएस)

बलूचिस्तान, 26 सितंबर। पाकिस्तानी सेना का एक हेलिकॉप्टर रविवार देर रात बलूचिस्तान के खोस्त के नज़दीक एक फ्लाइंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया.

हेलिकॉप्टर क्रैश में दो पायलट समेत इसमें सवार सभी छह जवानों की मौत हो गई.

मरने वालों में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब और पायलट मेजर ख़ुर्रम शहज़ाद, क्रू के सदस्य नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही शोएबऔर मुहम्मद इमरान शामिल हैं.

कुछ समय पहले भी बलूचिस्तान में हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज़ अली समेत छह लोगों की मौत हुई थी.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस घटना पर दुख जताया है (bbc.com/hindi)

मुनज़्ज़ा अनवार

पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ ऑडियो वायरल हुई हैं जिनमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, मुस्लिम लीग (नवाज़) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ और केंद्रीय कैबिनेट में शामिल मुस्लिम लीग (नवाज़) के सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर बात करते सुना जा सकता है.

इस कथित ऑडियो लीक विवाद पर अब तक पाकिस्तान सरकार या मुस्लिम लीग (नवाज़) की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बीबीसी ने केंद्रीय योजना मंत्री हसन इक़बाल से जब सरकारी रुख़ जानने के लिए संपर्क किया तो उनका कहना था कि अब तक उन्होंने यह ऑडियो नहीं सुनी और वह इस को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

सरकार की ओर से इस मामले पर चुप्पी के कारण इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये ऑडियो टेप्स सत्यापित हैं या नहीं. फिर भी सोशल मीडिया पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए जा रहे हैं जिनका मुख्य बिंदु पाकिस्तान में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और पदाधिकारियों की साइबर सिक्योरिटी है.

इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ओर से सरकारी प्रतिक्रिया आने से पहले ही इस मामले पर औपचारिक न्यायिक जांच करवाने की मांग सामने आ चुकी है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ओर जहां कथित ऑडियो में होने वाली बातचीत विवाद का विषय है, वहीं यह सवाल उठ रहा है कि यह गुफ़्तगू किसने रिकॉर्ड की? कैसे रिकॉर्ड की और यह ऑनलाइन कैसे पहुंची? इसी से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी किस हद तक मज़बूत या कमज़ोर है?

यह बात भी ध्यान में रहे कि पाकिस्तान में अतीत में भी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातचीत की कथित तौर पर ऑडियो लीक हो चुकी है हालांकि उनमें से ज़्यादातर फोन पर होने वाली बातचीत थी.

ऑडियो लीक विवाद

बीबीसी ने जिन कथित ऑडियो को सुना है उनमें से एक में कथित तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक़, केंद्रीय गृह मंत्री राना सनाउल्ला, केंद्रीय रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़, केंद्रीय क़ानून मंत्री आज़म नज़ीर तारड़ और केंद्रीय योजना मंत्री अहसन इक़बाल की आवाज़ लगती है.

इस गुफ़्तगू में पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के इस्तीफ़ों पर बात की जा रही है.

लेकिन जब बीबीसी ने केंद्रीय मंत्री अहसन इक़बाल से संपर्क किया तो उनका कहना था कि अभी तक उन्होंने यह ऑडियो नहीं सुना है इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते.

बीबीसी ने कथित ऑडियो उनके साथ साझा की लेकिन अहसन इक़बाल समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किसी नेता की ओर से जवाब नहीं दिया गया.

सरकारी चुप्पी के कारण इस समय इस मामले पर तस्वीर साफ़ नहीं हो रही, लेकिन साथ ही सवालों का न ख़त्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया है.

क्या पीएम ऑफ़िस में किया गया रिकॉर्ड?

इधर पीटीआई के नेता फ़वाद चौधरी ने यह ऑडियो शेयर करते हुए सवाल किया, " प्रधानमंत्री पाकिस्तान का ऑफिस डेटा जिस तरह डार्क वेब पर बिक्री के लिए पेश किया गया यह हमारे यहां साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है, यह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ख़ासकर आईबी की बहुत बड़ी नाकामी है, ज़ाहिर है राजनैतिक मामलों के अलावा सिक्योरिटी और विदेश मामलों पर भी महत्वपूर्ण बातचीत अब सबके हाथ में है."

फ़वाद चौधरी का यह दावा किस आधार पर है, यह कहना मुश्किल है लेकिन ट्विटर पर @OSINT_Insider (ओपन सर्विस इंटेलिजेंस इंसाइडर) नामी अकाउंट का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये ऑडियो 100 घंटों से भी ज़्यादा अवधि के रिकॉर्ड किए गए उस डेटा का हिस्सा हैं जिसकी डार्क वेब हैकिंग फ़ोरम पर 345000 मिलियन डॉलर तक बोली लगाई गई.

ओपन सर्विस इंटेलिजेंस इंसाइडर का दावा है कि यह फ़ोन पर होने वाली बातचीत नहीं बल्कि पीएम ऑफिस में रिकॉर्ड की गई गुफ़्तगू है. बीबीसी इन दावों की पुष्टि नहीं कर सकता.

सोशल मीडिया पर इसे पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी सिक्योरिटी चूक बताया जा रहा है. यह सवाल किया जा रहा है कि यह गुफ़्तगू कब, कैसे और कहां रिकॉर्ड की गई? अधिकतर लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह सच में सिक्योरिटी चूक है? और अगर ऐसा है तो यह कितने बड़े पैमाने की सिक्योरिटी चूक है और इसका ज़िम्मेदार कौन है?

ख़ैबर पख्तूनख़्वा के वित्त मंत्री तैमूर झगड़ा ने भी ऐसी ही आशंकाएं व्यक्त की हैं जिनकी पूर्व केंद्रीय मंत्री शौकत तरीन से गुफ़्तगू की ऑडियो कुछ ही समय पहले सार्वजनिक हुई थी.

शौकत तरीन पूछते हैं, "क्या कोई जवाब देगा के राजनैतिक नेतृत्व की बातचीत को किस क़ानून के तहत और कब, कौन टेप कर रहा है चाहे पीएमओ में हो या फ़ोन पर? और इस डेटा की सुरक्षा का ज़िम्मेदार कौन है?"

पंजाब में आईटी मंत्री डॉक्टर अर्सलान ख़ालिद कहते हैं कि असल सवाल तो यह है कि 100 घंटों से ऊपर की रिकॉर्डिंग हुई कैसे? क्या प्रधानमंत्री आवास में गुफ़्तगू सुनने वाले ख़ुफ़िया यंत्र लगाए गए?"

उनका कहना है, " प्रधानमंत्री आवास में विदेश नीति समेत सभी संवेदनशील विषयों पर भी बातचीत होती है तो क्या यह सब डेटा हैकर्स के पास है? यह राजनीतिक मामला नहीं, पाकिस्तान पर साइबर हमला है."

'कौन रख रहा है नज़र'

शहबाज़ शरीफ़ की पिछली सरकार में पंजाब में डिजिटल सुधार लागू करवाने वाले उमर सैफ़ का कहना है कि पाकिस्तान की साइबर स्पेस सुरक्षित नहीं है.

उन्होंने आशंका व्यक्त की कि पाकिस्तान के पास साइबर स्पेस में होने वाली प्रगति के साथ साथ चलने की क्षमता नहीं है. उनका कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है. "पाकिस्तान को राजनीतिक तौर पर सनसनी फैलाने से ऊपर उठकर यह समझने की ज़रूरत है कि ख़तरा क्या है.''

एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, "महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसियों ने बातचीत रिकॉर्ड की या फिर वह उस से बेख़बर थीं?"

पत्रकार आसिमा शीराज़ी ने लिखा, "जब प्रधानमंत्री आवास भी सुरक्षित नहीं तो बाक़ी का क्या कहना. मुझे जॉर्ज ऑरवेल का नावेल 1984 और इसका किरदार 'बिग ब्रदर' याद आ गया जो हर चीज़ पर ख़ुफ़िया नज़र रखता है. आज बड़ा भाई कौन है??"

पत्रकार मुबश्शिर ज़ैदी लिखते हैं, "प्रधानमंत्री और मरियम नवाज़ को ऑडियो लीक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए. किसी दूसरे देश में ऐसी लीक्स आएं तो अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसियों के अध्यक्ष इस्तीफ़ा दे चुके होते."

अटकलें

सरकार की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण न आने के कारण सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल करते नज़र आए कि अगर यह ऑडियो जाली नहीं है, तो फिर यह गुफ़्तगू कैसे रिकॉर्ड हुई होगी?

एक सोशल मीडिया यूज़र अज़ीज़ यूनुस ने लिखा, "पहली स्थिति यह है कि वहां मौजूद किसी व्यक्ति का फ़ोन हैक किया जा चुका हो जिसमें लोकेशन की मदद से फ़ोन में मौजूद हॉट माइक को फ़ोन मालिक की मर्ज़ी के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है."

अज़ीज़ यूनुस के अनुसार, "एक स्थिति यह भी है कि प्रधानमंत्री आवास में ख़ुफ़िया यंत्र मौजूद हों जिनकी मदद से इस बातचीत को रिकॉर्ड किया गया और बाद में यह लीक हुई या कर दी गयी."

पत्रकार सिरिल अलमाइडा ने लिखा, "इमरान ख़ान से एक मुलाक़ात के दौरान मैंने एक बात पहली बार नोटिस की कि एक व्यक्ति ने अंदर आकर मशीन की मदद से दो बार कमरे की तलाशी ली और सभी डिजिटल गैजेट्स को कुछ दूरी पर रखा गया." (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगज़ेब को लंदन में एक कॉफ़ी शॉप में कुछ लोगों ने घेर लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मंत्री के ख़िलाफ़ नारे लगाते देखा जा सकता है. यही नहीं, कुछ लोगों ने मरियम औरंगज़ेब को ‘चोरनी’ कहकर भी संबोधित किया.

मरियम औरंगज़ेब को घेरने वाले लोगों का कहना था कि एक ओर जहां उनका देश भीषण बाढ़ की चपेट में है वहीं उनके नेता विदेश में जनता के पैसों पर घूमकर ऐश कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिखा कि जब लोग उनके आसपास घेरा बना रहे थे और उन पर टिप्पणी कर रहे थे तब मरियम औरंगजेब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो अपने मोबाइल में व्यस्त रहीं.

एक महिला ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘‘वहां ये टीवी पर बड़े बड़े दावे करती हैं लेकिन यहां इनके सिर पर दुपट्टा भी नहीं है.’’

पाकिस्तानी पत्रकार सैयद तलत हुसैन ने ट्विटर पर घटना का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के झंडे के रंग में दिख रहे हैं. वे लोग मरियम औरंगज़ेब की तस्वीरें और वीडियो ले रहे थे.

इस ट्वीट के जवाब और पूरे मामले में मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट किया और कहा, ‘‘ये इमरान ख़ान की नफ़रत और विभाजन की राजनीति का ज़हरीला प्रभाव है जो हमारे भाइयों और बहनों पर दिख रहा है. मैं रुकी और उनके हर सवाल का जवाब दिया. दुख की बात यह है कि वे लोग इमरान ख़ान के प्रोपगैंडा का शिकार हैं. हम इमरान ख़ान की जहरीली राजनीति का मुक़ाबला करेंगे और लोगों को साथ लाने का काम करेंगे.’’

पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल एआरवाई न्यूज़ के मुताबिक, लंदन में कुछ पाकिस्तानों ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पाकिस्तान की आवाम पर भारत के साथ कारोबार पर प्रतिबंध है लेकिन शरीफ़ ख़ानदान अपने कारोबार के लिए भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है.(bbc.com/hindi)

(अनीसुर रहमान)

ढाका, 25 सितंबर। पश्चिमोत्तर बांग्लादेश में रविवार को कोरोटा नदी में हिंदू श्रद्धालुओं को बोदेश्वरी मंदिर ले जा रही एक नौका पलटने से उसमें सवार कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह घटना बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में उस समय हुई, जब श्रद्धालु महालया (दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत) के मौके पर नाव में सवार हो कर बोदेश्वरी मंदिर जा रहे थे।

पंचगढ़ के बोडा उप-जिले के प्रशासनिक प्रमुख सोलेमान अली ने संवाददाताओं से कहा, “नाव पलटने की घटना में लगभग 24 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में आठ नाबालिग बच्चे और 12 महिलाएं शामिल हैं...स्थानीय अस्पताल लाए जाने के बाद उनमें से कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।”

उन्होंने बताया कि दमकलकर्मी और स्थानीय गोताखोर लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि नाव में 70 से 80 यात्रियों के सवार होने का अनुमान है।

अली ने कहा कि इंजन से चलने वाली नाव श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा उत्सव के मौके पर सदियों पुराने बोदेश्वरी मंदिर में ले जा रही थी।

पंचगढ़ के उपायुक्त या प्रशासनिक प्रमुख जहूरुल हक ने कहा कि नाव में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे।

रविवार से बांग्लादेश में शुरू हुई दुर्गा पूजा के दौरान मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हर साल हजारों हिंदू बोदेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार की घटना पर शोक व्यक्त किया।

इस बीच, स्थानीय अधिकारियों को जीवित लोगों के इलाज और मृतकों के मुआवजे के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया।(भाषा)

दक्षिण कोरिया, 25 सितंबर। दक्षिण कोरिया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट के पास संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं. इसे जून महीने के बाद उत्तर कोरिया का पहला परीक्षण बताया जा रहा है.

एक अमेरिकी युद्धपोत के युद्धाभ्यास के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की ये ख़बर आई है. दूसरी तरफ़, आने वाले दिनों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की दक्षिण कोरिया यात्रा का कार्यक्रम है.

दक्षिण कोरिया ने कहा है कि ये मिसाइल टेस्ट उकसावे की कार्रवाई है. उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के परीक्षण करने पर संयुक्त राष्ट्र ने पाबंदी लगा रखी है.

दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह के सात बजे से ठीक पहले एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल दागी गई है.

साउथ कोरिया के मिलिट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका के साथ क़रीबी सहयोग कर रहे हैं. हम निगरानी भी मजबूत कर रहे हैं."

जापान के कोस्ट गार्ड ने भी इस टेस्ट की पुष्टि की है. जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर कोरिया की मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के बाहर समुद्र में गिरी है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन, 25 सितंबर। कई दशकों से ब्रिटेन के लेस्टर की पहचान एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण शहर की थी लेकिन हाल के दिनों में हिंदू-मुस्लिम तनाव के बाद इस शहर के सौहार्द पर सवाल उठने लगे हैं.

1951 की जनगणना के मुताबिक़ दक्षिण एशिया से संबंध रखने वाले सिर्फ़ 624 लोग यहाँ रहते थे. अब 70 सालों के बाद इस शहर में ब्रिटिश साउथ एशियन सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदायों में से एक हैं.

जंग के बाद भारतीय उप महाद्वीप से मुख्य तौर पर दो मौक़ों पर लोगों ने यहां का रुख किया और ये जनगणना से पहले हुआ.

सबसे पहला मौक़ा था 1947 में, जब भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान बना. धार्मिक हिंसा के बीच 10 से 12 करोड़ लोग विस्थापित हुए. इसके अलावा 1948 में ब्रिटिश नेशनल एक्ट के तहत कॉमनवेल्थ नागरिकों को ब्रिटेन में कहीं भी जा कर बसने का अधिकार था. (bbc.com/hindi)

रूस, 25 सितंबर। रूस ने भारत और ब्राज़ील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग का समर्थन किया है. रूस का कहना है कि दोनों देश ‘योग्य उम्मीदवार’ हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यूएनजीए की 77वीं बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ ने भारत की मांग का समर्थन किया.

यूएनजीए में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के भाषण से पहले रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समकालीन वास्तविकताओं से जोड़ना होगा.

उन्होंने कहा, ‘‘रूस चाहता है कि यूएनएससी को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए ख़ासकर इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए.’’

‘‘हम देख सकते हैं कि भारत और ब्राज़ील, ये देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं और काउंसिल के स्थायी सदस्य बनने के लिए योग्य उम्मीदवार हैं.

लंबे समय से उठ रही है मांग

भारत उन देशों में से एक है जो लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग उठाते रहे हैं.

वर्तमान में यूएनएससी में पांच स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हर दो साल में करती है.

पांच स्थायी सदस्यों में रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं और ये देश किसी भी रेजोल्यूशन पर वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं.

यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है ताकि समकालीन वैश्विक वास्तविकता को दर्शाया जा सके.

रूसी विदेश मंत्री ने कहा, ‘’भारत और ब्राज़ील का नाम लेने की वजह यह है कि इन देशों ने लंबे समय से स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ाया है.’’

सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्य दिसंबर में ख़त्म होगी. इसी महीने में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी काम करेगा.

.jpg)

.jpg)