विचार/लेख

भूख कई वजह से मर जाती है। पेट भरा हो या हमारा जी मिचलाए या उल्टी का जी हो तो खाने की इच्छा मर जाती है। क्या हर मामले में क्रियाविधि एक ही होती है या हर बार तंत्रिका तंत्र में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही होती है? सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित ताज़ा शोध में शोधकर्ताओं ने इसी सवाल का जवाब खोजा है। इसके लिए उन्होंने मॉडल के तौर पर चूहों को लिया और उनके मस्तिष्क में झांक कर देखा कि हर स्थिति में खाने के प्रति यह अनिच्छा ठीक कहां जागती है।

दरअसल पूर्व में हुए अध्ययन में बताया गया था कि पेट भर जाने और मितली होने, दोनों मामलों में खाने के प्रति अनिच्छा मस्तिष्क में एक ही जगह से नियंत्रित होती है - सेंट्रल एमिगडेला (CeA) के एक ही न्यूरॉन्स समूह (Pkco) से।

लेकिन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के वेन्यू डिंग को इस बात पर संदेह था। इस संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने ऑप्टोजेनेटिक्स नामक प्रकाशीय तकनीक से लंबे समय से भूखे कुछ चूहों में इन न्यूरॉन्स को सक्रिय किया; ऐसा करने पर चूहों ने कुछ नहीं खाया जबकि वे एकदम भूखे थे। जब इन न्यूरॉन्स को ‘शांत’ कर दिया गया तो चूहे खाने लगे। और तो और, भोजन के दौरान ही इन न्यूरॉन्स को सक्रिय करने पर चूहों ने फिर खाना छोड़ दिया।

इससे शोधकर्ताओं को लगा कि यही न्यूरॉन्स मितली या जी मिचलाने जैसी अनुभूतियों में शामिल होंगे। इसलिए उन्होंने चूहों को मितली पैदा करने वाले रसायनों का इंजेक्शन लगाया और फिर उनके मस्तिष्क का स्कैन किया। पाया गया कि जब चूहों को मितली महसूस होती है तो CeA के मध्य भाग (CeM) के DLKv न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। लेकिन ये न्यूरॉन्स तब सक्रिय नहीं हुए थे जब चूहों का पेट सामान्य रूप से भर गया था या उन्हें सामान्य रूप से तृप्ति का एहसास हुआ था। अर्थात मस्तिष्क में तृप्ति और मितली के कारण खाने की अनिच्छा दो अलग जगह से नियंत्रित होती है। फिर शोधकर्ताओं ने मितली से परेशान और भूखे चूहों में इन न्यूरॉन्स की गतिविधि को अवरुद्ध करके देखा। पाया कि मितली की समस्या होने के बावजूद चूहों ने खाना खा लिया।

मस्तिष्क में मितली या तृप्ति को नियंत्रित करने वाले स्थान के बारे में समझना अनियमित खानपान, जैसा मोटापे या क्षुधानाश (एनोरेक्सिया) में होता है, जैसी समस्या को समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह इन समस्याओं को थामने के लिए ऐसे उपचार तैयार करने में मददगार हो सकता है जो भूख को दबाकर तृप्ति का एहसास दें लेकिन मितली का अहसास न जगाएं। दूसरी ओर, मितली के अहसास को दबाकर खाने की इच्छा जगाई जा सकती है। मितली कई तरह के कैंसर उपचारों का एक आम साइड-इफेक्ट है जिसके कारण खाने के प्रति अरुचि पीडि़त को पर्याप्त पोषण नहीं लेने देती, जिसके चलते शरीर और कमज़ोर होता जाता है।(स्रोतफीचर्स)

इलेक्ट्रॉनिंग वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफियेबिल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी याचिकाओं को ख़ारिज किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100 फीसदी मिलान करने की याचिका को खारिज किया है।

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘हमने दो निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश ये कि सिंबल के लोड होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस यूनिट को सील किया जाए। सिंबल स्टोर यूनिट को कम से कम 45 दिन के लिए रखा जाए।’

वीवीपीएटी स्लिप पर पार्टी का चुनाव चिह्न और उम्मीदवार का नाम छापने के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट का इस्तेमाल होता है।

बीते साल चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई सुविधा का एलान किया था। इसके जरिए पेपर ट्रेल मशीनों पर सिंबल लोड करने की प्रक्रिया में एक विज़ुअल डिस्प्ले जोड़ा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- लोकतंत्र सामंजस्य बनाए रखने के लिए होता है और आंख मूंदकर चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा ना करने से बिना कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों को उनकी फीस लौटाएगा।

चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रोकंट्रोल के वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार चुनाव आयोग से गुज़ारिश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक तय फ़ीस देनी होती है।

चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों की शिकायत पर चुनाव आयोग ईवीएम निर्माता को ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है।

कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ‘हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है, इनमें एक ऐसी मेमरी होती है, जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि वीवीपैट की जांच करनी चाहिए। जो पर्ची निकलती है, उसे बैलेट बॉक्स में डालकर मिलान करना चाहिए।’

भूषण ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिकाओं को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ये जांच करे, सारे बैलेट पेपर पर हम बार कोड डाल दें तो उसकी मशीन के जरिए गिनती हो सकती है या नहीं।’

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ज़रिए डाले गए सभी वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान के लिए आग्रह करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था।।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कोर्ट ने चुनाव आयोग के सामने उठाए गए सभी सवालों के जवाब का संज्ञान लेने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रखा था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है क्योंकि ईवीएम के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जो जवाब आयोग की तरफ से दिए गए हैं, उसमें बहुत कुछ साफ नहीं है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पीठ ने चुनाव आयोग के अधिकारी से ईवीएम के काम से जड़े पांच सवाल पूछे थे।

ईवीए पर उठते रहे हैं सवाल

ईवीएम, भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब दो दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है।

अपने 45 साल के इतिहास में ईवीएम को शंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है।

ईवीएम में गड़बड़ी या इसके ज़रिये धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय-समय पर कई कोशिशें भी की हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि ईवीएम क्या है, यह कैसे काम करती है, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इन्हें बनाने में कितना खर्च होता है और इनके आने के बाद चुनाव प्रक्रिया कैसे बदली।

क्या होती है ईवीएम, मतपत्र से कैसे अलग है?

ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन, जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है।

ये मशीन तीन हिस्सों से बनी होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट (सीयू), दूसरी बैलेटिंग यूनिट (बीयू)। ये दोनों मशीनें पांच मीटर लंबी एक तार से जुड़ी होती हैं। तीसरा हिस्सा होता है- वीवीपैट।

बैलेटिंग यूनिट वह हिस्सा होता है, जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है।

ईवीएम से पहले जब बैलट पेपर यानी मतपत्र के जरिये वोटिंग होती थी, तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर लगा देते थे। फिर इस मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था।

लेकिन ईवीएम की व्यवस्था में कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता।

अब मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर ‘बैलट’ बटन दबाते हैं, उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज करते हैं।

यह वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। यह यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से की जाती है।

एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं।

अगर उम्मीदवार अधिक हों तो अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है।

चुनाव आयोग के अनुसार, ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एकसाथ जोड़ी जा सकती हैं, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है।

भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक़, ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और यह पेपर बैलट यानी मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें ग़लत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है।

इससे मतदाताओं को वोट देने में भी आसानी होती है और चुनाव आयोग को गिनने में भी। पहले सही जगह मुहर ना लगने के कारण मत खारिज हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।

चुनाव आयोग कहता है कि इसके इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को तकनीक का ज्ञान होना भी ज़रूरी नहीं है। निरक्षर मतदाताओं के लिए तो इसे और भी ज़्यादा सुविधाजनक बताया जाता है।

वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल

(वीवीपैट) क्या है?

ईवीएम को लेकर कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं।

इन शंकाओं को दूर करने के इरादे से चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था लेकर आया, जिसे वोटर वेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएट) कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवीपैट भी कहा जाता है।

यह ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है, जिससे वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं।

ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबते ही बग़ल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिह्न वाली एक पर्ची छपती है, सात सेकंड के लिए वह वीवीपैट मशीन में एक छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजऱ आती है और फिर सीलबंद बक्से में गिर जाती है।

वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार साल 2013 में नगालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान किया गया था। अब हर चुनाव में वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाता है और यह ईवीएम का अभिन्न अंग है।

शंकाओं का निदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि हर चुनावक्षेत्र की किसी एक मशीन का रैंडम तरीके से चयन किया जाता है और फिर ईवीएम मशीन के वोटों का मिलान, वीवीपैट पर्चियों के वोटों से किया जाता है।

चुनाव आयोग के अनुसार, अगर कहीं पर मशीन में आ रहे वोटों के आंकड़े वीवीपैट की पर्चियों के आंकड़ों से अलग आते हैं तो वीपीपैट के आंकड़ों को तरजीह दी जाएगी।

भारत में कौन सी कंपनियां बनाती हैं ईवीएम

ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आयात नहीं किया जाता। इन्हें भारत में ही डिज़ाइन किया गया है और यहीं इनका निर्माण होता है।

चुनाव आयोग के अनुसार, इसके लिए दो सरकारी कंपनियां अधिकृत हैं। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) करती है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) जो डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी के तहत आती है।

ये दोनों कंपनियां चुनाव आयोग की ओर से बनाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी (टीईसी) के मार्गदर्शन में काम करती है।

ईवीएम का अविष्कार और इस्तेमाल

दुनिया के अलग-अलग देशों में कई तरह की वोटिंग मशीनें प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हैं। हालांकि, उनका स्वरूप भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से अलग रहा है।

भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम (डीआरई) कहा जाता है।

चुनाव आयोग के अनुसार, भारत में वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले साल 1977 में सामने आया था।

तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एस।एल। शकधर ने इन्हें इस्तेमाल करने की बात की थी।

उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन और विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल विकसित किया गया, जिसे 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया।

बाद में बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को भी ईवीएम विकसित करने के लिए चुना गया।

पहली बार चुनावों में इस्तेमाल

भारत में चुनावों में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल साल 1982 में हुआ था। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बैलटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल की गई।

लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था।

इसके बाद, साल 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया और चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया।

इसके बाद भी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ।

बाद में साल 1999 में 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की गई।

फऱवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल की गई।

मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुद्दुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों में सभी सीटों में मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम इस्तेमाल हुईं।

उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होती आ रही हैं। 2004 के आम चुनावों में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई थीं।

अदालतों में याचिकाएं

ईवीएम के जरिये मतदान में धांधली के आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं। इस तरह के मामले अदातों में भी पहुंचे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि विभिन्न हाई कोर्ट ने ईवीएम को भरोसेमंद माना है।

साथ ही, ईवीएम के पक्ष में हाई कोर्टों द्वारा दिए गए कुछ फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों को खारिज कर दिया।

क्या है ईवीएम की लागत और क्या इनका इस्तेमाल महंगा है

जैसा कि अब तक हम जान गए हैं, वोटिंग मशीन के तीन मुख्य हिस्से होते हैं- कंट्रोल यूनिट (सीयू), बैलेटिंग यूनिट (बीयू) और वीवीपैट। भारत सरकार की प्राइस नैगोसिएशन कमेटी ने इन हिस्सों के दाम तय करती है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, बीयू की कीमत है 7991 रुपये, सीयू की 9812 रुपये और सबसे महंगा हिस्सा है- वीवीपैट, जिसका दाम है 16,132 रुपये।

एक ईवीएम कम से कम 15 साल तक चलती है। इससे चुनाव प्रक्रिया सस्ती होने का भी दावा किया जाता है।

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि चुनावों के बाद ईवीएम को स्टोर करके इनकी लगातार हाईटेक निगरानी करने में भारी भरकम खर्च आता है।

मगर चुनाव आयोग का कहना है कि भले ही शुरुआती निवेश कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन हर चुनाव के लिए लाखों की संख्या में मतपत्र छापने, उन्हें ढोने, स्टोर करने में होने वाले खर्च से बचत होती है।

इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना के लिए ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक में कमी आने से निवेश की तुलना में कहीं ज़्यादा भरपाई हो जाती है। (bbc.com/hindi)

सलमान रावी

छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाक़े कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होना है।

पड़ोस के जिले बस्तर में बीते 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इस मतदान से पहले 16 अप्रैल को कांकेर जि़ला मुख्यालय से करीब 160 किलोमीटर दूर आपाटोला-कलपर जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे।

पुलिस प्रशासन इस मुठभेड़ को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है।

इस घटना के 48 घंटों के अंदर माओवादियों ने प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा कि ‘हमारे साथियों ने जंगल क्षेत्र में पनाह ली थी और उनको घेर कर मारा गया है।’

कांकेर के पुलिस अधीक्षक कल्याण एलेसेला ने बीबीसी हिंदी को बताया, ‘19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना था। उससे ठीक पहले 15 अप्रैल को हमें बड़े नक्सली दस्ते के जमा होने की पुख्ता जानकारी मिली। यह इलाक़ा बस्तर और कांकेर, दोनों से नजदीक है। वहां पर बहुत बड़े कैडर और कमांडर थे, 60 से 70 की संख्या में माओवादी थे। हमने इलाके को घेरा और मुठभेड़ हुई।’

चुनाव से पहले पसरा सन्नाटा

माओवादियों ने जो बयान जारी किया है, उसमें सुरक्षाबलों पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है, ‘पुलिस के हमले में 12 साथियों की गोली लगने से मौत हुई थी। बाकी 17 साथियों को पुलिस ने घायल अवस्था में या जिंदा पकडक़र निर्मम हत्या की है।’

हालांकि बस्तर संभाग के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा, ‘सहानुभूति हासिल करने के लिए माओवादी इस तरह की दावे करते रहे हैं। ये उनके प्रोपेगैंडा का तरीका है।’ इस कथित मुठभेड़ में मारे जाने वालों में शंकर राव और उनकी पत्नी रीता डिविजनल कमेटी रैंक के माओवादी थे।

शंकर पर 25 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जबकि रीता पर दस लाख रुपये का इनाम था।

कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। माओवादियों ने पहले से चुनाव बहिष्कार करने की अपील की हुई है। लेकिन अब चुनाव से ठीक एक दिन पहले बंद का ऐलान किया गया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने इसे ‘क़त्ल कांड’ बताते हुए 25 अप्रैल को नारायणपुर, कांकेर, मोहला-मानपुर बंद को सफल बनाने की अपील की है।

ऐेसे माहौल में सुरक्षा बल के जवानों की मुस्तैद नजऱें और सडक़ों पर पसरा सन्नाटा, कई मायनों में डराने वाला लगता है।

माओवादियों के जिस तरह के बड़े लीडर इस घटना में मारे गए हैं, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन को आशंका है कि इसका बदला लेने के लिए माओवादी हमला कर सकते हैं।

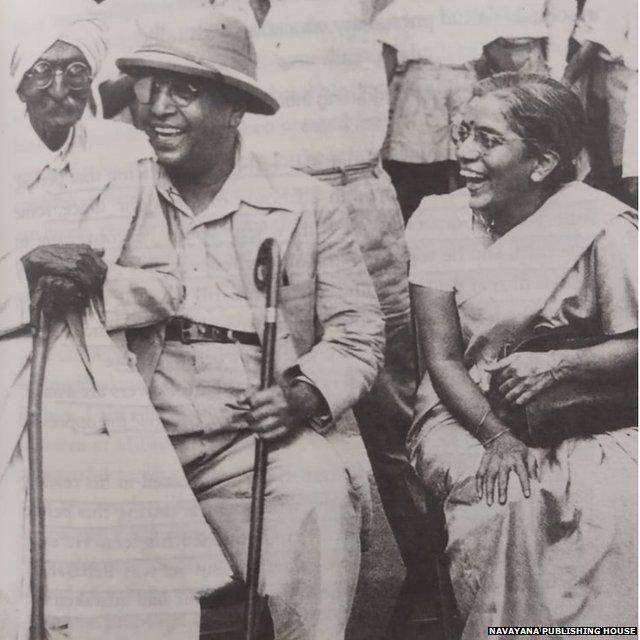

नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई है जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 मे सत्ता और सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आन्दोलन शुरू किया था।

साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादी हिंसा को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था, इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत हुई।

साल 2009 में गृह मंत्री पी. चिदबंरम ने संसद में बताया था कि देश में माओवाद प्रभावित जि़लों की संख्या 223 थी। हालांकि मुख्य रूप से इनका असर देश के दस राज्यों के करीब 75 जि़लों में माना गया है।

किस बात की है आशंका

यूपीए सरकार के दौर में माओवादियों के खिलाफ सशस्त्र अभियान शुरू हुआ, वह बीते दस सालों से एनडीए सरकार के दौरान भी जारी रहा है।

बस्तर संभाग के आईजी पी सुंदरराज कहते हैं, ‘बस्तर संभाग में बीते तीन साढे तीन महीने में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 79 माओवादी मारे गए हैं। काफी हथियार भी बरामद हुए हैं। माओवादी अरेस्ट भी हो रहे हैं। उनके इकोसिस्टम पर असर पड़ा है।’

माओवादी हमले के पूर्ववर्ती मामलों को देखते हुए ये आशंका भी जताई जा रही है कि माओवादी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भी कोई हमला कर सकते हैं।

हालांकि दूसरी ओर इस बात की आशंका भी है कि सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के किसी दूसरे समूह को अपना निशाना बना लें।

यही वजह कि सडक़ों पर फैले सन्नाटे में भी खौफ़ पसरा हुआ है। 16 अप्रैल को हुए मुठभेड़ की जगह से सबसे नज़दीक गांव है छोटे बेठिया। उस गांव का कोई व्यक्ति किसी अनहोनी की आशंका में कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाहता।

एक तो दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने की चिंता और ऊपर से दशकों से माओवादियों और सुरक्षाबल के बीच पिस रहे इन लोगों की जिंदगी में तकलीफ और अनिष्ट की आशंका ही स्थायी साथी बन गए हैं।

छोटे बेठिया गांव के लोगों में इस बात की राहत तो है कि इस मुठभेड़ में कोई गांव वाला नहीं मरा है, लेकिन यह राहत कब तक रहेगी, इसका कोई भरोसा उन्हें नहीं है। ना तो केंद्रीय सुरक्षा बल और ना ही राज्य सरकार, उन्हें अमन और चैन का भरोसा दिला पाई हैं।

इस इलाक़े में आम आदिवासियों की जिंदगी में कोई भी दिन ऐसा हो सकता है, जहां से परिवार तबाह हो सकते हैं। ये तबाही किन रूपों में आ सकती है- आप घर से बाहर निकले और क्रॉस फ़ायरिंग की चपेट में आ जाएं, सुरक्षा बल या माओवादी, किसी की भी गोली लग सकती है या फिर मुखबरी करने के आरोप में माओवादी आपको निशाना बना लें। या फिर माओवादी होने के शक में पुलिस मार दे।

बेगुनाह परिवारों का दर्द

यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि माओवाद पर अंकुश लगाने की इस लड़ाई में आम आदिवासियों की जि़ंदगी दांव पर लगी हुई है।

जब दांव पर जि़ंदगी लगी हो तो लोकतंत्र के महापर्व को लेकर भी बहुत उत्साह नहीं दिखता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आम आदिवासी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जान चुके हैं।

19 अप्रैल को बस्तर में करीब 68 प्रतिशत लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। उम्मीद की जा रही है कि कांकेर में भी अच्छा मतदान होगा।

लेकिन इस लड़ाई का असर आम आदिवासियों पर कितना पड़ रहा है?

छत्तीसगढ़ के सबसे माओवाद प्रभावित इलाके अबूझमाड़ के इलाके की सरहद से लगा हुआ है पेवारी गाँव। कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग सौ किलोमीटर दूर सुदूर जंगल के बीच बसे इस गाँव में सूरजवती हिडको का भी घर है।

बीबीसी हिंदी की टीम जब इस घर तक पहुंची तो ख़ामोशी और उदास चेहरे ही दिखे। सूरजवती अनिल हिडको की वयोवृद्ध माँ है।

आँगन के एक कोने में बैठी हुई सूरजवती हिडको अपने आंसू पोछ रही हैं। दो महीने पहले परिवार में कमाने वाला बेटा था, बहू थी और पोता और पोती। लेकिन 24 फरवरी, 2024 को इन सबकी दुनिया उजड़ गई।

मां बताती हैं कि 28 साल का बेटा अनिल हमेशा की तरह 15 किलोमीटर दूर जंगल में तेंदू पट्टों को बाँधने के लिए रस्सी का इंतज़ाम करने गया हुआ था।

सूरजवती कहती हैं, ‘इसके अगले दिन यानी 25 फरवरी को शाम के समय उनके गाँव के लोगों ने ख़बर दी कि उनके बेटे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। ये मुठभेड़ मरदा गाँव के पास की पहाड़ी पर हुई थी। कोई नहीं बता रहा है कि क्या हुआ, मेरे बेटे को रात 11 बजे दफऩाया गया। लाश देर से मिली हमें और बदबू की वजह से हम उसको घर में रख नहीं पाए साहब, परिवार वाले भी उसका चेहरा नहीं देख पाए।’

वहीं पास ही में गोद में बच्चे को लिए अनिल की पत्नी सूरजा हिडको का भी रो-रो कर बुरा हाल था। काफ़ी देर के बाद उन्होंने बात करनी शुरू की। उनकी चिंता थी कि वयोवृद्ध सास और ससुर के साथ साथ दो छोटे बच्चों को लेकर वो बाक़ी की जि़न्दगी कैसे गुजारेंगी।

वो कहती हैं, ‘मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। सास-ससुर के काम करने की उम्र नहीं है। घर में केवल मेरा पति कमाने वाला था। अब बताइए क्या करूं मैं। वो जंगल से रस्सी का सामान लाने गए थे। उनको मार दिया।’

फज़ऱ्ी मुठभेड़ का आरोप

25 फऱवरी को हुई जिस मुठभेड़ में अनिल के मारे जाने की बात कही जा रही है उसके बारे में सुरक्षा बलों का दावा है कि पेवारी गाँव से 25 किलोमीटर दूर मरदा गाँव के पास के पहाड़ में मुठभेड़ हुई थी जिस दौरान तीन माओवादी छापामारों को सुरक्षा बलों ने मारा था।

मगर पेवारी गाँव के मुखिया मंगलू राम का दावा है कि अनिल उनके यहां ट्रैक्टर चलाने की नौकरी करते थे।

घटना के बाद गाँव के सभी लोगों ने कांकेर जि़ले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है कि अनिल न तो माओवादी थे, ना ही उनका संगठन से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क रहा है।

मंगलू राम का कहना था, ‘वो हमारे घर का आदमी था। गाँव का लडक़ा है जो मेहनत मजदूरी करने वाला था। रोजगार गारंटी के तहत भी मजदूरी करता था। उसका कार्ड भी है। उसके अलावा उसका आधार कार्ड और पैन के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड भी है। राशन लेने भी वो ही जाता था।’

‘हर महीने राशन लेने के बाद उसी के हस्ताक्षर हैं रजिस्टर पर और राशन कार्ड पर। वो तो जंगल गया था तेंदू पट्टे के लिए रस्सी बनाने का सामान इकठ्ठा करने। हमेशा जंगल जाता था। मुठभेड़ हुई बताया गया, गोली मार दी उसको। वो जंगल वाला आदमी (माओवादी) नहीं था। आम आदमी था। मेरा ट्रैक्टर भी चलाता था अनिल।’

बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज स्वीकार करते हैं कि छापामार युद्ध में इस बात की बहुत संभावना रहती है कि संघर्ष के दौरान आम आदमी भी पिस जाए।

वो ये भी दावा करते हैं कि ऐसी स्थिति में स्वतंत्र जांच करवाई जाती है और पीडि़तों के परिवारों को ‘मुआवजा भी दिया’ जाता है।

25 फरवरी को इन दोनों मौतों के बारे में उन्होंने कहा, ‘इन परिवारों की तरफ से शिकायतें मिली हैं, इसकी जांच कराई जा रही है।’

पी. सुंदरराज ने ऐसे मामलो के सामने आने पर कहा, ‘अगर माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ होती है और अगर उसमे कोई निर्दोष ग्रामीण को नुकसान होता है तो हम उस हकीकत को स्वीकार करते हैं। उसका जो मुआवजा बनता है वो उसके आश्रितों को देते हैं।’

निर्दोष ग्रामीण की मौत पर आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये और घायल होने की सूरत में एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है।

लेकिन अहम सवाल यही है कि क्या कोई मुआवज़ा सूरजवती या फिर सूरज की उजड़ी दुनिया में रौनक वापस ला सकता है। या फिर मरदा गाँव के ख़ासपाड़ा में सोमारी बाई नेगी के परिवार की खुशियां वापस लौटा सकता है।

यह पूरा परिवार शोक में डूबा है, उनके पुत्र रामेश्वर नेगी भी 25 फरवरी को हुई मुठभेड़ में मारे गए। उनके परिवार ने भी सरकार को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि ये फर्जी मुठभेड़ थी।

क्यों है डर का माहौल

कांकेर में हुई मुठभेड़ 25 किलोमीटर दूर रहने वाले ग्रामीण कैलाश कुमार और पास के घरों में रहने वाले सवाल उठाते हैं कि अगर 25 फरवरी को मुठभेड़ हुई थी तो किसी सुरक्षा बल के जवान को कैसे कोई खरोंच भी नहीं आई?

गाँव वाले कहते हैं कि पुलिस दावा कर रही है कि एक देसी बंदूक भी बरामद की है मगर पूरे गाँव में किसी के पास कोई हथियार नहीं है।

कैलाश फऱवरी महीने में हुई मुठभेड़ के बारे में कहते हैं, ‘अगर दोनों तरफ़ से फायरिंग हुई होती तो जिन्हें पुलिस नक्सली कह रही है वो भी पुलिस पर हमला करते। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो हमारे आदमी को नक्सली कहकर मार दिए हैं।’

दंतेवाड़ा में रहने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता और पेशे से वकील बेला भाटिया ने बीबीसी हिंदी को बताया, ‘कई ऐसे मामले आए हैं जहां मुठभेड़ हुई और कई लोग मारे गए। कुछ मामलों में दो या तीन माओवादियों की शिनाख्त हुई और कई ऐसे भी रहे हैं जिनका माओवाद से कुछ लेना-देना नहीं था। बेगुनाह लोग जो क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। न माओवादी न कोई और संस्था, इसलिए डर का माहौल है।’

25 फरवरी को हुई मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए थे।

इस महीने की बड़ी घटना के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं कि अगर माओवादी कमज़ोर पड़ गए हैं और पीछे हट गए हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद में वो किस तरह हमला करने वाले थे।

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मीडिया को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक घटना स्थल से 'एलएमजी, एनसास, कार्बाइन और एके-47' जैसे हथियार भी बरामद किए गए थे।

सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मारे गए माओवादियों के पास से इतने अत्याधुनिक हथियार कैसे बरामद हुए हैं?

इन सवालों पर पी सुंदरराज दावा करते हैं, ‘माओवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर भी हमले किए हैं और पिछले सालों में शस्त्रागार भी लूटे हैं। इनमे से बहुत सारे हथियार वैसे भी हैं। इसके अलावा वो देसी तरीक़े से भी हथियार बनाते हैं। वे विस्फ़ोटक भी बनाते हैं। इन विस्फोटकों से सुरक्षा बलों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है।’

बंदूक़ से नहीं निकलेगा रास्ता

सुरक्षा बलों और माओवादियों के इस संघर्ष के बीच पिसने वाले स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों को अपने भविष्य को लेकर किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं दिखती।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार में आने के बाद माओवादियों के ख़िलाफ़ अभियान में तेजी दिखी है लेकिन 16 अप्रैल की मुठभेड़ के बाद राज्य सरकार ने अब माओवादियों के साथ बातचीत की पेशकश भी की है।

राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता इसलिए सरकार माओवादियों से बातचीत के लिए तैयार है।’

विजय शर्मा कहते हैं, ‘विकास भी बंदूक़ की नोक पर नहीं हो सकता इसलिए बातचीत का रास्ता अपनाना ही बेहतर होगा।’

लेकिन बीते तीन दशकों से बस्तर के इलाक़े में माओवादी और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव ही हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है। (bbc.com/hindi)

इकबाल अहमद

हाल ही में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि फि़लहाल कांग्रेस में सत्ता के पांच केंद्र हैं।

संजय निरुपम के मुताबिक़- पार्टी के पांच केंद्र सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खडग़े और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं।

निरुपम मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने बग़ावती सुर अपना लिए थे जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में संजय निरुपम शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए।

संजय निरुपम ने पार्टी आलाकमान और पार्टी अध्यक्ष की क़तार में केसी वेणुगोपाल की गिनती कर पार्टी के क़द्दावर महासचिव के सियासी क़द को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है या फिर केसी वेणुगोपाल वाक़ई कांग्रेस में सत्ता के पांचवें केंद्र बन गए हैं?

केसी वेणुगोपल पिछले सात सालों से कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन ऐसे महासचिव हैं जिनके बारे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नपे-तुले शब्दों में कहा 'पार्टी के तमाम फ़ैसलों में उनकी अहम भूमिका है।'

पार्टी के तमाम बड़े फ़ैसलों और दूसरी पार्टी के साथ साझेदारी की बातों में अंतिम फ़ैसला वेणुगोपाल के ज़रिए ही सार्वजनिक होता है।

2023 में बने इंडिया गठबंधन के संयोजन समिति के वे प्रभावी सदस्य हैं, हालांकि ये बात और है कि केसी वेणुगोपाल ख़ुद को बेहद लो प्रोफ़ाइल रखते आए हैं।

दक्षिण भारत से छपने वाले सबसे बड़े अंग्रेज़ी अख़बार में काम करने वाली एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने अपना नाम ज़ाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, राहुल गांधी उन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और पिछले पांच-छह सालों में निश्चित रूप से केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही ताक़तवर नेता बनकर उभरे हैं।

कांग्रेस पार्टी को दशकों से कवर कर रहे रशीद कि़दवई कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के संविधान में ही ऐसा कुछ है कि महासचिव (संगठन) गांधी परिवार और अगर अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का है तो उसके बाद सबसे शक्तिशाली पोस्ट है।

लेकिन क्या बात सिफऱ् यही है कि उस पद के कारण ही वेणुगोपाल इतने ताक़तवर बन गए हैं?

‘तीन मियां और एक मीरा’

इसका जवाब देते हुए रशीद कि़दवई कहते हैं, कांग्रेस में नेहरू (भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू) के बाद इंदिरा गांधी के ज़माने से ही कुछ लोग सर्वोच्च नेता के बहुत कऱीबी बनते रहे हैं जो कि पार्टी और (कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए) सरकार दोनों में दख़ल रखते थे।

रशीद कि़दवई आगे कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय आरके धवन, एमएल फ़ोतेदार, यशपाल कपूर थे। राजीव गांधी के समय अरुण नेहरू, अरुण सिंह, नरसिम्हा राव के समय जितेंद्र प्रसाद, सीताराम केसरी के समय तारिक़ अनवर, सोनिया गांधी के समय अहमद पटेल और मौजूदा दौर में केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के उतने ही कऱीब और उतने ही शक्तिशाली बन गए हैं।

राजीव गांधी ने 1985 में अरुण सिंह, ऑस्कर फर्ऩांडीस और अहमद पटेल को अपना संसदीय सचिव बनाया था। यह एक शक्तिशाली गुट था और अनौपचारिक बातचीत में इन्हें ‘अमर-अकबर-एंथनी’ कहा जाता था।

जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो उनके कऱीबियों के लिए उस समय कांग्रेस के क़द्दावर नेता शरद पवार कहा करते थे, तीन मियां, एक मीरा (अहमद पटेल, ग़ुलाम नबी आज़ाद, तारिक़ अनवर और मीरा कुमार)।

यह अलग बात है कि कुछ ही दिनों बाद जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाकर कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया और अपनी नई पार्टी एनसीपी बनाई तो तारिक़ अनवर उसके एक संस्थापक सदस्य बने और अहमद पटेल, केसरी के बाद अध्यक्ष बनीं सोनिया गांधी के सबसे कऱीबी और गांधी परिवार के बाद पार्टी के सबसे ताक़तवर नेता बने।

अगर केसी वेणुगोपाल पर वापस लौटें तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि दक्षिण के एक छोटे से राज्य केरल से दिल्ली पहुंच कर उन्होंने कैसे यहां गांधी परिवार और ख़ासकर राहुल गांधी के कऱीबी लोगों में अपनी जगह बना ली।

लेकिन उससे भी पहले यह जानते हैं कि केसी वेणुगोपाल के राजनीतिक सफऱ की शुरुआत कैसे हुई।

वेणुगोपाल का सफऱ

दक्षिण भारत के वरिष्ठ पत्रकार केए शाजी कहते हैं कि सीपीएम के गढ़ माने जाने वाले उत्तरी केरल के कन्नूर से किसी कांग्रेसी नेता के लिए उभरकर आना बड़ी बात है।

सीपीआई (बाद में सीपीएम) के क़द्दावर नेता एके गोपालन कन्नूर जि़ला के ही थे। 1963 में कन्नूर जि़ले के पय्यानूर में जन्मे केसी वेणुगोपाल ने छात्र आंदोलन के रास्ते अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की।

केसी का परिवार पुराना कांग्रेसी और गांधीवादी था। उन्होंने अपनी जि़ंदगी का पहला चुनाव उस वक़्त लड़ा जब वो केवल 13 साल के थे और हाईस्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के इस चुनाव में उनको चुनौती दी थी सीपीएम के छात्र संगठन एसएफ़आई के उम्मीदवार ने।

केसी केरल स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने और फिर बाद में वो केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1987 में सीपीएम की सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने 10 लाख नौकरी देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया।

केरल की राजनीति में के करुणाकरण और एके एंटनी कांग्रेस के दो बड़े गुट रहे हैं। केसी वेणुगोपाल करुणाकरण गुट के वफ़ादार रहे। करुणाकरण ने 1991 में उन्हें कासरगोड से लोकसभा का टिकट दिलवाया था। उस वक्त उनकी उम्र महज़ 28 साल थी। उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा लेकिन मामूली अंतर से चुनाव हार गए।

1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ने जब अर्जुन सिंह को पार्टी से निकाला तो करुणाकरण राव के साथ थे। इस समय केसी ने पहली बार करुणाकरण का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था।

1995 के मार्च में एके एंटनी मुख्यमंत्री बने। एंटनी के सीएम बनने के बाद रमेश चेन्नीथला, जी कार्थीकेयन और एमआई शनावास जैसे नेताओं ने केरल कांग्रेस में एक तीसरा गुट बनाने की कोशिश की।

केसी इस तीसरे गुट में शामिल हो गए। यह लोग ख़ुद को सुधारवादी गुट कहते थे और उनके अनुसार वे लोग केरल कांग्रेस को करुणाकरण और एंटनी दोनों के प्रभावों से मुक्त कराना चाहते थे।

रशीद कि़दवई के मुताबिक़, एक राज्य ईकाई में भी तीसरे पायदान के नेता के लिए राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आना और एक शक्तिशाली महासचिव के अलावा पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का आंख और कान बन जाना केसी की बहुत बड़ी कामयाबी है।

1996 में वो पहली बार एमएलए बने। 2001 और 2006 में भी विधानसभा का चुनाव जीता। 2004 में ओमन चांडी की सरकार में पहली बार मंत्री बने। फिर 2009 में अलाप्पुझा से सांसद बने। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यमंत्री बनाए गए।

राजनीतिक शिखर की ओर

2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर के सामने कांग्रेस महज़ 50 सीटों के आस-पास सिमट गई तो वो केरल के अलाप्पुझा से दोबारा जीतकर लोकसभा पहुंचे और उन्हें पार्टी का व्हिप बनाया गया।

लेकिन उनके राजनीतिक करियर में अब तक का सबसे अहम मोड़ तब आया जब 2017 में अशोक गहलोत को राजस्थान वापस भेजा गया और राहुल गांधी ने उनकी जगह केसी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बनाया।

2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लडऩे का फ़ैसला किया। साल 2020 में वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। लेकिन 2024 में वे एक बार फिर अलाप्पुझा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।

2019 में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूडीएफ़ ने केरल की 20 में से 19 सीटें जीती थीं। अलाप्पुझा अकेली ऐसी सीट थी जिसे सीपीएम ने जीती थी। इस सीट को दोबारा जीतने के लिए केरल कांग्रेस के सभी नेताओं ने केसी वेणुगोपाल से अपील की थी कि वो यहां से चुनाव लड़ें।

केसी को टिकट देने के लिए पार्टी को आखिऱी समय में केरल की लिस्ट में कुछ बदलाव भी करने पड़े ताकि सभी जाति और धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके।

इन सबके बावजूद उनके इस फ़ैसले की कुछ हलक़ों में आलोचना भी हो रही है। अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और अपनी राज्यसभा सीट छोडऩे का फ़ैसला करते हैं तो उनकी राज्यसभा की सीट बीजेपी के पास चली जाएगी क्योंकि राजस्थान में इस वक़्त बीजेपी की सरकार है और आंकड़े उनके पक्ष में हैं।

केसी ने मीडिया में इसका जवाब देते हुए कहा है, पार्टी की प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना है।

राहुल से निकटता

वरिष्ठ पत्रकार केए शाजी के अनुसार केरल में केसी की छवि साफ़ सुथरी रही है और जब ओमन चांडी सरकार में पर्यटन मंत्री थे तब उन्होंने कई अच्छे काम किए थे। एक सांसद के रूप में भी सदन में उनका रोल बहुत अच्छा रहा है। लेकिन केरल से दिल्ली पहुंचकर गांधी परिवार और ख़ासकर राहुल गांधी के कऱीब जगह बनाने में वो कैसे कामयाब हुए, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है।

लंबे समय से कांग्रेस को कवर करने वाले और केरल के रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपना नाम ज़ाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, यह एक रहस्य ही है कि दोनों कैसे कऱीब आए और इसका सही-सही जवाब शायद सिफऱ् दो ही लोगों के पास है राहुल गांधी और ख़ुद केसी वेणुगोपाल। और जब तक वो दोनों या उनमें से कोई एक ख़ुद नहीं बताता उस वक्त तक सिफऱ् अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है।

वहीं वरिष्ठ पत्रकार रशीद कि़दवई का आकलन है कि 2009 में लोकसभा पहुंचने के बाद केसी को जो घर मिला वो राहुल गांधी के घर के पास था। वो दोनों पड़ोसी बन गए। दोनों नेता फि़टनेस को लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं।

2004 में सांसद बनने के बाद राहुल गांधी ने सदन में पीछे बैठने का फ़ैसला किया। केसी भी जब 2009 में चुनाव जीतकर आए तो उन्होंने भी सदन में पीछे बैठना शुरू कर दिया। इस वजह से दोनों में ज़्यादा मुलाक़ात होने लगी।

कि़दवई के अनुसार राहुल और केसी के कऱीब आने में इन सब ने भी अहम भूमिका निभाई है। दक्षिण भारत से छपने वाले सबसे बड़े अंग्रेज़ी अख़बार में काम करने वाली एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने भी माना कि दिल्ली में राहुल गांधी और केसी के घर आस-पास होने की वजह से भी उन्हें एक दूसरे के कऱीब आने का मौक़ा मिला।

केसी का एक्स फ़ैक्टर

राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल चाहे जिन कारणों से भी कऱीब आए हों लेकिन फिर भी यह सवाल तो उठता ही है कि केसी में ऐसा क्या है कि राहुल गांधी उन्हें इतना पसंद करते हैं और उन पर इतना भरोसा करते हैं।

केए शाजी कहते हैं, गांधी परिवार से उनकी वफ़ादारी उनकी सबसे बड़ी ताक़त है। गांधी परिवार को उनकी वफ़ादारी पर पूरा भरोसा है। उनके अनुसार केसी अपने नेता राहुल गांधी को पूरी तरह फ़ॉलो करते हैं, उसमें किसी तरह के शक-शुब्हे की कोई गुंजाइश नहीं है।

केसी को यह बात पता है कि एक परिवार के दबदबे वाली कांग्रेस पार्टी में वफ़ादारी की क्या अहमियत है। इस वफ़ादारी के कारण कई बार आपको अपने सर्वोच्च नेता के लिए कवच का काम करना होता है और अपने नेता को निशाना बनाते हुए चलाए गए विरोधियों के तीर ख़ुद अपने शरीर पर लेने होते हैं। कांग्रेस पार्टी को कवर करने वालों के अनुसार केसी ने कई बार ऐसा किया है।

दक्षिण भारत की वरिष्ठ महिला पत्रकार कहती हैं, राहुल गांधी को लगता है कि अगर केसी नहीं होते तो वो संसद में नहीं पहुंच पाते। ज़्यादातर पत्रकारों की तरह उनका भी मानना है कि केसी ने ही राहुल गांधी को 2019 में केरल के वायनाड से चुनाव लडऩे के लिए तैयार करवाया क्योंकि उन्हें अंदाज़ा लग गया था कि यूपी में अमेठी से वो चुनाव हार सकते हैं।

नतीजे आने के बाद हुआ भी वही, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे।

उनके अनुसार राहुल को लगा कि केसी नए आइडियाज़ वाले व्यक्ति हैं और वो अकबर रोड (कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय) की कोटरी(बेहद कऱीब लोगों) में शामिल नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केसी की नियुक्ति के ज़रिए राहुल गांधी अहमद पटेल को भी एक संदेश देना चाहते थे।

क्या ये राहुल के अहमद पटेल हैं?

केसी की एक और ख़ूबी का जि़क्र करते हुए वो कहती हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में आधिकारिक ख़बरें आने से पहले ही सबको पता चल जाती हैं लेकिन जबसे केसी संगठन महासचिव बने हैं पत्रकारों को तो दूर ख़ुद पार्टी के एमपी और एमएलए को भी कोई ख़बर नहीं मिल पाती है जब तक कि उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है।

राहुल से उनकी निकटता की एक मिसाल देते हुए वो कहती हैं कि लोकसभा का सत्र चल रहा था और राहुल गांधी केरल में एक आयुर्वेदिक सेंटर में किसी उपचार के लिए गए थे तो वहां भी केसी उनके साथ थे।

केरल के रहने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक़, आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य और वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर राहुल गांधी की जो सोच है, केसी उससे पूरी तरह सहमत दिखते हैं। केसी एक पक्के कांग्रेसी और गांधीवादी हैं। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी के कऱीबी लोगों ने जिस तरह से पार्टी छोडक़र बीजेपी का दामन थामा है उस हालत में केसी की कट्टर कांग्रेसी विचारधारा उन्हें राहुल के और कऱीब लाती है।

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के लिए वही हैसियत रखते हैं जो कभी अहमद पटेल सोनिया गांधी के लिए रखते थे। पीवी नरसिम्हा जब प्रधानमंत्री थे तब 10 जनपथ (सोनिया गांधी का निवास) से किसी भी तरह की बातचीत के लिए अहमद पटेल का सहारा लेते थे।

यह भी माना जाता है कि केसी के संबंध मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से बहुत अच्छे हैं और इस कारण वो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं।

कांग्रेस कवर करने वाले केरल के वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार अहमद पटेल और केसी के काम करने के तौर-तरीक़े में भी फक़ऱ् है। उनके अनुसार अहमद पटेल को जब कोई काम करवाना होता था तो वो कई बार सोनिया गांधी का नाम लेते थे, लेकिन केसी को किसी से भी कोई काम करवाना होता है तो वो कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं कि राहुल ऐसा चाहते हैं।

रशीद कि़दवई के अनुसार दोनों की तुलना सही नहीं है। सबसे बड़ा फक़ऱ् तो यह है कि अहमद पटेल के बारे में जितनी भी बातें होती हैं वो उस दौरान की हैं जब केंद्र (2004-2014) में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि केसी राहुल गांधी के साथ उस समय से हैं जब कांग्रेस ना केवल विपक्ष में है बल्कि पार्टी पिछले दो चुनावों (2014, 2019) में पचास सीटों तक सिमट कर रह गई है।

केसी और विवाद

रशीद कि़दवई के अनुसार राजनीतिक सूझ-बूझ, फ़ंड जमा करने और दूसरी पार्टियों से तालमेल के मामले में अहमद पटेल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है।

रशीद कि़दवई कहते हैं, अहमद पटेल सबकी बात सुनते थे और अपनी तरफ़ से उसमें कुछ भी जोड़े बग़ैर सोनिया गांधी तक वो बात पहुंचा देते थे जबकि केसी पर यह आरोप लगते हैं कि वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सही फ़ीडबैक राहुल गांधी तक नहीं पहुंचाते हैं।

अहमद पटेल कांग्रेस के जि़ला कार्यकर्ता को भी उनके पहले नाम से जानते थे, जबकि केसी को हिंदी हार्टलैंड की राजनीति की जानकारी थोड़ी कम है।

रशीद कि़दवई कहते हैं कि केसी का क़द इतना बड़ा नहीं है कि वो दिल्ली के गलियारों में ख़ुद कोई फ़ैसला कर सकें इसीलिए वो रणदीप सुरजेवाला की गुना-भाग करने वाली क्षमता और जयराम रमेश की बौद्धिक क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं।

ऐसा नहीं है कि केसी का नाम कभी विवादों में नहीं रहा। केरल सोलर स्कैम में भी उनका नाम आया और 2018 में यौन उत्पीडऩ के एक मामले में क्राइम ब्रांच ने उन पर केस भी दर्ज किया। लेकिन इन आरोपों के बावजूद केसी की पार्टी के अंदर बढ़ते क़द में कोई रुकावट नहीं आई।

बाद में सीबीआई ने उनको क्लिन चिट दे दी और अदालत ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी थी।

कुछ महीने पहले मीडिया में इस तरह की ख़बरें भी आईं थीं कि कांग्रेस का एक गुट केसी को उनके पद से हटाने की कोशिश कर रहा है।

दक्षिण भारत से प्रकाशित होने वाले अख़बार के वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ने उनसे कहा था कि हमलोग कऱीब 20 साल तक अहमद पटेल की शिकायत करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सोनिया गांधी का पूर्ण समर्थन हासिल था, केसी के मामले में भी यही है उन्हें राहुल गांधी का पूर्ण समर्थन हासिल है। (bbc.com/hindi)

हाथ हिलाकर विदा कहना, झुककर अभिवादन करना, ठेंगा दिखाना, ऐसे कई इशारे या भंगिमाएं हम अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आपस में इसी तरह मेलजोल करते एक ‘शिष्ट’ पक्षी जोड़े को देखा है।

जापान के नागानो में लिए गए वीडियो में दो जापानी टिट पक्षी (Parus mino) कैद हुए हैं। वीडियो में दिखता है कि जब पक्षियों का ये जोड़ा अपने चूज़ों के लिए भोजन लेकर घोंसले को लौटता है तो मादा घोंसले के पास वाली डाल पर जाकर बैठ जाती है और पंख फडफ़ड़ा कर अपने साथी को पहले घोंसले में जाने का इशारा करती है। जब साथी घोंसले के अंदर चला जाता है तो उसके पीछे-पीछे वह भी घोंसले मे चली जाती है।

करीब 8 पैरस माइनर जोड़ों के 300 से अधिक बार घोंसले में लौटने के अवलोकनों से पता चला कि मादाओं का फडफ़ड़ाना अधिक था; वे फडफ़ड़ा कर ज़ाहिर करती हैं कि उनके साथी पहले घोंसले में जाएं और वे उनके अंदर जाने तक रुकी रहती हैं। लेकिन जब मादा पंख नहीं फडफ़ड़ाती तो इसका मतलब होता है वह पहले घोंसले में जाना चाहती है। पक्षियों में ‘पहले आप’ की शिष्टता उजागर करते ये नतीजे करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं।

मादा पंख फडफ़ड़ाते हुए अपने साथी की ओर मुखातिब थी, न कि घोंसले की ओर। इससे पता चलता है वह केवल घोंसले का पता नहीं बता रही थी बल्कि कोई संदेश भी दे रही थी। रुचि की किसी चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करने का व्यवहार कौवों सहित अन्य पक्षियों में देखा गया है, लेकिन सांकेतिक इशारों को अधिक जटिल माना जाता है। इस तरह से संदेश देने के व्यवहार इसके पहले प्रायमेट्स के अलावा अन्य किसी प्राणि में नहीं देखे गए हैं।

इसका वीडियो यहां देख सकते हैं: https://www.science.org/content/article/after-you-female-bird-s-flutter-conveys-polite-message-her-mate (स्रोतफीचर्स)

सलमान रावी

वह 2009 का लोकसभा चुनाव था। उसमें आखिरी बार कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में कांग्रेस ने 440 उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से 209 सीटों पर उसे जीत मिली थी।

उसका यह प्रदर्शन लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से कम था। इसलिए संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (यूपीए) की सरकार दोबारा बनी।

इससे पहले 2004 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को सिफऱ् 145 सीटें ही मिलीं थीं, जबकि उसने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 529 सीटों पर चुनाव 1996 में लड़ा था।

18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान शक्रवार को हो चुका है। इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।

कांग्रेस अब तक 301 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और उसके 300 से 320 सीटों पर ही चुनाव लडऩे की संभावना है। यह 1951 से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 464 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं 2019 के चुनाव में उसने 421 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। साल 2019 में उसे 421 सीटों में से केवल 52 पर ही जीत मिली थी।

इस समय कैसी है कांग्रेस की हालत

ऐसे में कांग्रेस की इस स्थिति पर कई सवाल उठने लाज़मी हैं। राजनीतिक गलियारों में इस पर ख़ूब चर्चा भी हो रही है कि सबसे पुराने राष्टीय दल कांग्रेस को ऐसा क्यों करना पड़ा।

जानकार बताते हैं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से चरमरा गया है। यह स्थिति उसी तरफ़ इशारा करती है।

लंबे समय से कांग्रेस पर नजर रखने वाले लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने बीबीसी से कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।

उन्होंने कहा, ‘इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समझ में आने लगा था कि वो सिफऱ् अपने बूते भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उसने क्षेत्रीय दलों पर ज़्यादा भरोसा किया। इसे एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि उसने त्याग की भावना से ऐसा किया है।’

किदवई कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए को सीमित करने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेने के सिवा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था।

वो मानते हैं कि ‘इस बार कांग्रेस ने अपनी जीत का लक्ष्य भी कम ही रखा हुआ है। वो आधे की भी आधी सीटें जीत पाए तो वो संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।’

लेकिन कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कितना मजबूत होगा, यह तो समय ही तय करेगा।

रशीद किदवई कहते हैं, ‘कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया है मगर उसके साथ आने वाले दल अपने अलग-अलग घोषणापत्र लेकर आए हैं। उन दलों ने कांग्रेस के घोषणापत्र को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कितना चुनावी लाभ मिल पाएगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस के घोषणापत्र को इण्डिया गठबंधन का साझा घोषणापत्र होना चाहिए था। यहां भी कांग्रेस चूक गई।’

कितनी सीटों पर लड़ाई में हैं क्षेत्रीय दल

जानकार कहते हैं कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से लगभग 200 ऐसी सीटें हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय दलों से सीधा चुनावी संघर्ष है। इस मायने में भी कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं था।

वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कहते हैं कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस का जो हाल हो चुका है, यानी जिस तरह पिछले पांच साल में संगठन के बड़े और छोटे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन एक-एक कर थामा है, वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के सामने सिर्फ यही एक विकल्प बचा हुआ था।

एनके सिंह अभी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट से फोन पर कहा कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है, जहां उसे योग्य उम्मीदवारों का भी अभाव होने लगा है।

उनका कहना था, ‘कांग्रेस के पास तो मौजूदा हालात में सभी सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में यही एक विकल्प उसके सामने था कि वो क्षेत्रीय दलों का ही समर्थन करे और उनसे समर्थन ले।’

इस क्रम में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को दे दीं। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में कुल 201 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 20 या उससे कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी।

उसी तरह वो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 17 पर ही चुनाव लड़ेगी जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 पर और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 10 पर लड़ रही है।

क्या भाजपा ने पकड़ी है कांग्रेस की राह

राजनीतिक टिप्पणीकार विद्याभूषण रावत कहते हैं कि जो कांग्रेस कर रही है वो राजनीति में कुछ नया नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कर चुकी है। वो कहते हैं कि विभिन्न दलों के बीच गठबंधन ही भविष्य की राजनीति का स्वरूप होने वाला है।

उनका कहना था, ‘काफी कुछ बदला है राजनीति में भी। अब क्षेत्रीयता भी बढ़ रही है और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी। जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, उसमें काफी कुछ बदलने वाला है। आने वाले सालों में राष्ट्रीय दलों का मत प्रतिशत भी कम होता चला जाएगा। कांग्रेस के लिए यही बेहतर विकल्प था कि वो ख़ुद हाथ-पांव मारने की बजाय और मतों का विभाजन करवाने की बजाय क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूत गठबंधन करे। उसने ऐसा ही किया है। इसके लिए कांग्रेस ने 200 से ज़्यादा सीटों की कुर्बानी भी दी है।’

जानकार यह भी कहते हैं कि जिस दौर से कांग्रेस अभी गुजर रही है, ऐसे में उसके राजनीतिक भविष्य के लिए यही बेहतर रहेगा कि वो कम से कम सीटों पर लड़े और बीजेपी के उम्मीदवार को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करे।

रावत कहते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में राजनीति कर रही है, इससे पहले कांग्रेस यही किया करती थी। चाहे वो फिल्मी सितारों को मैदान में उतारने की बात हो या दूसरे राजनीतिक दलों से अपने संगठन में नेताओं को शामिल करने की बात हो।

उन्होंने अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और राजेश खन्ना का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी उस समय के दिग्गज विपक्षी नेताओं के खिलाफ सिनेमा के इन बड़े सितारों को उतारा था।

वो कहते हैं, ‘पहले समाज और नौकरशाही का ‘एलीट’ तबक़ा कांग्रेस के साथ हुआ करता था। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाती है, यह देखने वाली बात होगी। इसी पर कांग्रेस का भविष्य भी निर्भर करेगा।’ (bbc.com/hindi)

-राजीव

हाल ही में देश के सबसे बड़े एवं प्रतिष्ठित परीक्षा बोर्ड सीबीएसई ,नई दिल्ली ने देश के बीस स्कूलों को फर्जी उपस्थिथि मामले में कार्रवाई की और उनकी मान्यता रद्द कर दी . इस तरह की संभवत यह स्कूली शिक्षा के इतिहास में पहली और सबसे बड़ी कार्रवाई है . यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि कक्षा ग्यारवीं और बारवीं में अध्यनरत व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे नीट ( मेडिकल प्रवेश) एवं जी.ई.ई. (इंजीनियरिंग/आई.आई.टी.) पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल में उपस्थिथि न देकर उसी समय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रहे थे और स्कूल उनकी गैरमौजूदगी में भी उपस्थिथि दर्शा रहे थे .

देश के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों के लिए एक तय प्रतिशत हाजिरी जरूरी है. सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में यह पचहतर प्रतिशत है. स्कूल में ना जाकर कोचिंग में पढ़ना यह समस्या पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है. यह इतनी बढ़ गई है कि पूरे देश खासकर महानगरों के अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले स्कूलों में ग्यारवीं और बारवीं के विद्यार्थियों की संख्या लगभग नगण्य हो गई हैं. अच्छे अकादमी रिकॉर्ड वाले स्कूल ऐसी फर्जी हाजरी के चलन से अपने आप को बाहर रखे हुए हैं क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत है .देश में बहुत से स्कूल अपनी हायर सेकण्ड्री कक्षाएं ( ग्यारवीं और बारहवीं ) बंद करने की भी सोच रहे हैं. उनका मानना है कि अभी सिर्फआर्ट्स एवं कॉमर्स के विद्यार्थी ही हायर सेकण्ड्री कक्षाएं में अपनी हाजिरी दे रहे हैं . साइंस विषय के लगभग सारे विद्यार्थी ऐसे डमी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं जिनका कोचिंग संस्थानों से साठ-गांठ है.

आर्ट एवं कॉमर्स के बच्चों की भी आगे उपस्थिथि को लेकर अनिश्चय की स्थिति है. पूरे देश में विश्विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है और बहुत से विश्विद्यालय अब इसी प्रवेश परीक्षा के मेरिट से प्रवेश ले रहें है. यह विद्यार्थी भी एंट्रेंस के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बैठाएंगे , कोचिंगों में जाएंगे और इनकी भी हाजिरी लगातार कम होने की संभावना है . फर्जी उपस्थिथि वाले पूरे मामले में एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि पैसे वाले पैसों से अपने बच्चों के लिए उपस्थित खरीद रहे हैं .

ऐसा भी नहीं है सीबीएसई बोर्ड की हालिया कार्यवाही से विद्यार्थी स्कूलों जाने लग जाएंगे. यह कोचिंग और फर्जी उपस्थिथि का सिलसिला नहीं रुकेगा . देश या किसी भी प्रदेश में इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के विषय में कोई सोच भी नहीं रहा जबकि स्कूली शिक्षा को बचाने और बच्चों को मानसिक दबाव से मुक्त करने के लिए इसका उपाय खोजना बहुत जरूरी हो गया है.

जो बड़ा नुकसान सामने से नहीं दिखता वह इन कोचिंग में जाने के बाद इन बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक विकास का रुक जाना है. समझ लीजिए हम खुले बगीचे से बच्चों को गैस के ऊपर रखे प्रेशर कुकर के समान बैठा देते हैं. यह अत्यंत ही चिंतनीय है. लेकिन अगर कोई समस्या सामने आन खड़ी है तो उसका इलाज भी ढूंढना होगा. आखिर इस समस्या से कैसे निपटा जाए ?

आज जो स्थिति है उसमें तीन पक्ष है. पहले विद्यार्थी खुद ,दूसरे उसके पालक, तीसरा पक्ष कोचिंग और स्कूल है जो लगभग एक दूसरे के आमने-सामने है. आज के समय में कोई भी पालक अपने बच्चों को दौड़ में पीछे नहीं रखना चाहता , कोई मां-बाप अपने बच्चों को यह नहीं कहता की परीक्षा में दूसरा या तीसरा आना . हर मां-बाप अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हैं.

मौजूदा परिस्थिथि का एक बड़ा कारण भारत में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का सिंगल विंडो सिस्टम है इस एंट्रेंस एग्जाम के पाए हुए नंबर से तय हो रही मेरिट से महाविद्यालयों में प्रवेश मिल रहा है . यह इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूरे देश में अलग-अलग सिलेबस और परीक्षा बोर्ड है. बोर्ड / सिलेबस अलग-अलग होने से आंकलन का पैमाना तय नहीं किया जा सकता. अब समय आ गया है की कम से कम सिलेबस में एकरूपता लाई जाए एकरूपता लाने से कई फायदे होंगे .पहला और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बारहवीं के प्राप्तांक को प्रवेश परीक्षा के अंकों के साथ जोड़कर महाविद्यालय प्रवेश की मेरिट तय की जा सकती है . इसका एक अन्य रूप जी.ई.ई. में है जिसमें के आई आई टी के प्रवेश में बारहवीं में पचहतर प्रतिशत अंक लाने जरूरी है .इससे न केवल बारवीं कक्षा की परीक्षा को महत्व मिलेगा बल्कि स्कूलों में आमद बढ़ेगी.

एक बहुत जरूरी सुधार जो सभी परीक्षा बोर्ड को करना चाहिए वह यह की व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा खासकर नीट एवं जी.ई.ई. दे रहे विद्यार्थियों में भाषा के पाठ्यक्रम को हायरसेकण्ड्री के सिलेबस में काम कर दे या हटा दे . इससे ग्यारवीं और बारवीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर समग्र रूप से पढाई का बोझ कम होगा तथा स्कूल में उपस्थिथि का समय कम हो जायेगा .स्कूल में उपस्थित का समय अन्य कक्षाओं की अपेक्षा इन दोनों कक्षाओं में कम किया जाना भी एक कारगर उपायों में से हो सकता है . दिन का बचा हुआ समय विद्यार्थी अपनी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में लगा सकता है. विद्यार्थियों को स्वयं से पढाई या किसी विशेषज्ञ टीचर से पढ़ने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा.

इस वर्ष नीट (मेडिकल प्रवेश) में पच्चीस लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा आवेदन फॉर्म भरा है और उपलब्ध सीट संख्या एक लाख के आसपास हैं उसमे से भी आधी ही शासकीय मेडिकल कॉलेज की है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट या आईआईटी की परीक्षा में दबाव है. हर श्रेणी के विद्यार्थी पर बहुत अच्छा करने का दबाव है .

परीक्षा के इस दबाव को कम करने के लिए शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं और इन विद्यार्थियों का भला चाहने वाले लोगों को मिल बैठकर काम करना होगा .

डॉयचे वैले पर जिया उर रहमान की रिपोर्ट-

डॉयचे वैले पर जिया उर रहमान की रिपोर्ट-

कई जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के रिश्तों में मौजूदा तनाव की वजह पाकिस्तान में सीमापार से बढ़ता आतंकवाद है। लेकिन पाकिस्तान ने भी हाल के समय में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे अफगानिस्तान की तालिबान सत्ता नाराज है। पिछले साल, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार पर कई तरह की पाबंदियां लगा दीं। इसके अलावा पाकिस्तान में बिना दस्तावेज रह रहे करीब पांच लाख अफगानों को देश से बाहर निकाला और सख्त वीजा नीतियां लागू कीं।

पिछले महीने, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसमें आठ लोग मारे गए। इसके बाद अफगान बलों ने भी सीमा पर जवाबी कार्रवाई की।

आशा से तनाव तक

वॉशिंगटन डीसी में एक थिंकटैंक पोलिटैक्ट में दक्षिण एशिया फेलो नाद-ए-अली सुलेहरिया ने डीडब्ल्यू को बताया कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जिस तरह उसने हमेशा तालिबान का साथ दिया है, जब वे सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा।

सुलेहरिया के अनुसार, खासकर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के खिलाफ कदम उठाएगी, और ‘अफगानिस्तान में उनके अड्डों को खत्म किया जाएगा।’ लेकिन काबुल में तालिबान शासन के पहले साल के भीतर ही पाकिस्तान की यह उम्मीद टूट गई। इसके बजाय, पाकिस्तान में आतंकवाद और बढ़ गया क्योंकि तालिबान के सत्ता में लौटने से टीटीपी का हौसला और ताकत, दोनों बढ़ीं।

इस्लामाबाद के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में आतंकवादी हमलों से होने वाली मौतों में 56 फीसदी का इजाफा हुआ है, जिसमें 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ 1,500 से अधिक लोग मारे गए।

इसी हफ्ते, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दो जिलों में दो अलग-अलग हमलों में दो पुलिस अधिकारी मारे गए और छह लोग घायल हो गए।

तालिबान का समर्थन क्यों किया है?

तालिबान के साथ पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा ही पेचीदा और अक्सर विरोधाभासी रहा है, जो लगातार ऐतिहासिक घटनाओं और रणनीतिक समीकरणों के कारण बदलता रहता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन 1893 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई 2,640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।

इस रेखा ने पश्तून कबायली भूमि को विभाजित कर दिया। इससे पश्तूनों के लिए अलग देश ‘पश्तूनिस्तान’ की भावना ने जन्म लिया जिसमें सीमा के दोनों ओर के पश्तून क्षेत्र शामिल हों। हालांकि यह देश कभी नहीं बन सका, लेकिन इस पर विवाद आज भी जारी है।

दूसरी ओर, 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के बाद पाकिस्तान ने सीमापार मुस्लिम चरमपंथियों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली।

इस्लामाबाद में स्थित अफगान इतिहास शोधकर्ता उबैदुल्ला खिलजी कहते हैं, ‘सोवियत प्रभाव से निपटने के लिए पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और उसके जरिए उन अफगान मुजाहिद्दीन को हर तरह की मदद पहुंचाई, जो सोवियत हमले का मुकाबला कर रहे थे।’

सोवियत वापसी के बाद, अफगानिस्तान गृहयुद्ध में उलझ गया, जिससे एक नए इस्लामी कट्टरपंथी गुट तालिबान का जन्म हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने 1996 में अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मान्यता दी, और उन्हें महत्वपूर्ण सैन्य सहायता और संसाधन दिए।

11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और इसके बाद 2001 के अंत में अफगानिस्तान में तालिबान शासन का खात्मा हो गया।

हालांकि, तालिबान के कुछ सदस्यों को पाकिस्तान के अंदर, खासकर सरहदी इलाके में शरण मिल गई। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद अमेरिका का साथ दिया। यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ लोगों ने तालिबान को गुप्त समर्थन भी दिया। और इस समर्थन ने अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई।

तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर कहा, ‘तालिबान ने पाकिस्तान का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए एक ठिकाने के तौर पर किया, जबकि पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान में बढ़ते भारतीय प्रभाव से निपटने के हथियार के तौर पर देखा था।’

तालिबान की सत्ता में वापसी ने नाटकीय रूप से चीजों को बदल दिया है। क्विंसी इंस्टीट्यूट के मध्य पूर्व विभाग के उप निदेशक एडम वाइनस्टीन के अनुसार, तालिबान अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, तालिबान अब ‘खुद को पाकिस्तान के अधीन देखने या उसकी मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं मान रहा है।’

तालिबान नेता पाकिस्तान की पिछली मदद को स्वीकार करते हैं लेकिन वे यह भी बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान नेताओं का उत्पीडऩ किया, उनकी गिरफ्तारियां कीं और उन्हें अमेरिका को सौंपा। तालिबान और टीटीपी के बीच की वैचारिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समानताएं भी तालिबान प्रशासन को एक जटिल समस्या में डाल देते हैं।

तालिबान अधिकारी ने कहा, ‘पाकिस्तान की मांग के अनुसार, टीटीपी पर कार्रवाई करने से खुद तालिबान के भीतर ही समस्या खड़ी हो सकती है। इस वजह से लोग, पहले से ही तालिबान से लड़ रहे चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट में जा सकते हैं।’

तालिबान नए सहयोगी चाहता है

जहां पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं, वहीं तालिबान प्रशासन नई साझेदारियां बना रहा है। पश्चिमी देश झिझक रहे हैं, लेकिन चीन, रूस, ईरान, भारत और कुछ मध्य एशियाई देश बेहद सावधानी के साथ तालिबान से संबंध बढ़ा रहे हैं। पोलिटैक्ट फेलो सुलेहरिया बताते हैं कि तालिबान प्रशासन अपने प्रचुर खनिज संसाधनों को इस्तेमाल कर चीन के विदेशी निवेश के जरिए अच्छा-खासा पैसा कमा रहा है।

सुलेहरिया ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कदम रखने के लिए ईरान का रुख कर रहे हैं, जो साझेदारी में नएपन का संकेत है।’ हालांकि अफगान तालिबान के लिए कोई भी नई साझेदारी इतनी मजबूत नहीं है जो पाकिस्तान की जगह ले सके। फिर भी, तालिबान आत्मनिर्भरता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता का लाभ भी उठा सकता है। और चूंकि सभी देश स्थिरता चाहते हैं, तो तालिबान को इसका भी फायदा मिल सकता है।

क्विंसी इंस्टीट्यूट के एडम वाइनस्टीन ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘अफगानिस्तान के पड़ोसी देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय व्यापार, वित्तीय मदद और राजनयिक संपर्कों से तालिबान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं। यह सब इसलिए ताकि तालिबान ही सत्ता पर नियंत्रण रख सके क्योंकि दुनिया बाकी संभावित विकल्पों से डरती है: जैसे गृह युद्ध, या एक मजबूत आईएसकेपी, या फिर वैश्विक अस्थिरता।’

(dw.com)

अदिति नारायणी पासवान

अप्रैल को ‘दलित इतिहास माह’ के तौर पर मनाया जाता है। ये महीना हर साल हम दलितों को ये याद दिलाता है कि हम अपने होने का जश्न मनाएं। ये जश्न संघर्षों और यादों का प्रतीक है।

ये महीना पूरे साल दुनियाभर में रहने वाले दलितों को एकजुटता की एक जि़ंदा मिसाल बनकर प्रेरणा देता है, चाहे वो कनाडा में रहते हों, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में।

ऐसा नहीं है कि अप्रैल महीने में सिफऱ् बाबा साहेब का ही जन्म हुआ था। इसी महीने में जाति व्यवस्था के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वाले कई और नायकों ने भी जन्म लिया था। इनमें बाबू जगजीवन राम और महात्मा ज्योतिबा फुले भी शामिल हैं। 4 अप्रैल को हिंदुस्तान की आज़ादी की एक बहादुर योद्धा झलकारी बाई का बलिदान दिवस भी होता है।

दलित समुदाय के लोग अक्सर जाति व्यवस्था की गहरी दरारों में गिरकर गुम हो जाते हैं। उन्हें मुख्यधारा की शब्दावलियों और जश्नों में सदा के लिए भुला दिया जाता है, और आखऱिकार उन्हें आने वाली पीढिय़ों की यादों से भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है।

अप्रैल का महीना हमें एक ऐसा झरोखा मुहैया कराता है कि हम अपने उन पुरखों की समृद्ध विरासत को याद कर सकें। हमारे इन पूर्वजों ने दलित समुदाय को हमेशा दबाकर और हाशिए पर धकेले रखने वाली जाति व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ीं और जो कुर्बानियां दीं। हम इस महीने में उनके योगदान का मान-सम्मान करते हैं।

दलितों के संघर्ष का लंबा इतिहास

1757 में हुआ प्लासी का युद्ध हो, जिसमें दुसाधों ने मुगल सम्राट के खिलाफ जंग लड़ी और उसे शिकस्त दी। या फिर, 1857 की बगावत। झलकारी बाई से लेकर मंगू राम और ऊदा देवी तक, इनमें से कितने लोगों के बारे में आप कितना जानते हैं?

इतिहास के पन्ने ऐसी तमाम दास्तानों से भरे पड़े हैं, जहाँ आजादी की लड़ाई लडऩे से लेकर, राष्ट्र निर्माण तक में हमारी भूमिकाओं की या तो अनदेखी की गई या फिर उसे मिटा दिया गया।

लेकिन दलितों का सबसे बड़ा संघर्ष तो उनका रोजमर्रा का संघर्ष ही है। दलितों ने ये लड़ाई पानी के लिए, छुआछूत से निजात पाने के लिए, मेहनत का मान सम्मान पाने के लिए, मंदिरों में प्रवेश करने तक के लिए लड़ी हैं। मैं ये दावा तो नहीं करूंगी कि सदियों से हमारे हालात में कोई बदलाव नहीं आया है।

सामाजिक सुधारों को लेकर हमारी संस्कृति में जो मूल्य रचे बसे हैं। हमारे धर्म का जो बदलाव के मुताबिक़ ढलने का मिज़ाज है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे संविधान में सामाजिक न्याय की जो बुनियाद पड़ी है, उन सबने मिलकर ये सुनिश्चित किया है कि हमें भागीदारी मिल सके।

बदलावों के बीच जातिवाद पर चर्चा

आज जाति हमारी रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा बनती जा रही है। हमारे इर्द-गिर्द जाति को लेकर हो रही चर्चाओं की वजह से आज जाति पर आधारित चेतना और उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है।

यहाँ तक कि बॉलीवुड किरदारों में भी बदलाव आते देख रहे हैं। लगान में जहाँ ‘कचरा’ का किरदार दिखाया गया था लेकिन आज बॉलीवुड फिल्मों में दलित किरदारों को अधिक जुझारू, अक्लमंद और सक्षम इंसान के तौर पर पेश किया जा रहा है। ‘चक्रव्यूह’, ‘मांझी दि माउंटेन मैन’, ‘सैराट’, ‘दहाड़’, ‘जय भीम’, ‘कांतारा’ और ‘कटहल’ जैसी फिल्में इस बदलाव की मिसाल हैं।

इसके बावजूद हर दिन मैं सवर्ण-समृद्ध तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोगों का सामना करती हूँ, जो इस बात पर जोर देते हैं कि जातिवाद कोई बड़ी सामाजिक समस्या नहीं है क्योंकि उनकी नजर में जाति आधारित भेदभाव समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही शादी का मौका आता है वे सजातीय जीवनसाथी की तलाश शुरू कर देते हैं, अँग्रेज़ी के अखबारों में वैवाहिक विज्ञापनों के कॉलम जाति के आधार पर ही बँटे होते हैं और लोग केवल अपनी जाति के वर या वधू ढूँढते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते।

ऐसे बुनियादी विरोधाभास मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि लोग कैसे बेफिक्री से ये दावा कर लेते हैं किसी को उसकी जाति की वजह से कोई भेदभाव नहीं झेलना पड़ता, वे कहते हैं कि उन्होंने अपने ख़ानदान में कभी किसी को जातिवादी व्यवहार करते नहीं देखा।

जातिवाद को लेकर मिथ गढऩे की कोशिशें

इसके अलावा जाति और उसकी ऐतिहासिक बुनियाद को लेकर भी नई कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। जाति को परिभाषित करने के लिए धार्मिक शास्त्रों से लेकर, जाति शब्द की उत्पत्ति का इतिहास खंगाला जा रहा है। वर्ण और जाति का अंतर बताने के लिए ढेरों किताबें लिखी जा चुकी हैं। व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी की दुनिया में ‘जाति’ शब्द की विचित्र समझ से जुड़ी जानकारियां भरी पड़ी हैं।

जाहिर है, अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के ‘कैस्टस’ से बना है। इसी बात का चतुराई से इस्तेमाल करके कहा जाता है कि जाति एक पश्चिमी परिकल्पना है, जिसे अंग्रेजों ने हमें साम्राज्यवाद के पंजों में जकडऩे के लिए इस्तेमाल किया था।

वैसे मैं न तो इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर कोई सवाल खड़ा करती हूँ और न ही इस बात से इनकार करती हूँ कि विदेशियों ने इसका दुरुपयोग किया। मुझे जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो दलितों की मौजूदा हालात। आज अपनी ताकत दिखाने के लिए आखऱि कौन दलितों का बलात्कार कर रहा है? आज के समाज में हम कहां खड़े हैं?

हम अपनी ऐतिहासिक भूमिका को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में हम इज्जत की जिंदगी जी सकें।

ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पूरा यकीन है कि देश में कोई जातिवादी भेदभाव नहीं है। वो ये भी बताना नहीं भूलते कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को दलितों के साथ अच्छा व्यवहार करते देखा है। मुझे तो पानी जैसी बुनियादी जरूरत की चीज के लिए अपने समुदाय का सदियों का संघर्ष अच्छी तरह याद है।

मगर कई बार उनके ऐसे दावे सुन-सुनकर दिल-दिमाग थक जाता है कि देश में अब जातिवादी व्यवहार नहीं होता, जब भी कोई ये कहता है कि उसने तो जातिवाद नहीं देखा, तो इस बात की पक्की संभावना होती है कि वो किसी सवर्ण-समृद्ध परिवार में पैदा हुए होंगे।

वो क्या जाने पीर पराई

ऐसे में सवाल ये है कि जिस शख़्स ने कभी जाति के नाम पर होने वाले ज़ुल्म झेले ही नहीं, वो भला हमारी कई पीढिय़ों के दर्द को कैसे समझ सकेगा? आप दलितों को कहने दें कि उन्होंने जातिवाद का दर्द नहीं झेला। जो पीडि़त और शोषित रहे हैं, जरा वो भी तो अपनी जुबान से एलान करें कि उनकी तकलीफों का अंत हो गया है।

अगर किसी ने जातिवाद को नहीं झेला, तो ये उसका सौभाग्य है लेकिन ये हकीकत नहीं है कि जातिवाद नहीं है। सामाजिक सच्चाइयों के प्रति ऐसी बेखबरी तकलीफ पहुँचाती है। जातिवाद की बातें सुनकर और खासतौर से तब, जब मैं एक दलित महिला के तौर पर अपने तजुर्बे साझा करती हूँ तो लोगों के चेहरों पर जो हैरानी का भाव उभरता है वो उनकी जहालत की गवाही दे रहा होता है।

उनकी नादानी हमारे संघर्ष को हाशिए पर धकेल देती है। और जब हम अपने तजुर्बे बयान करते हैं तो हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि हम ये सारी बातें आरक्षण पाने के लिए कह रहे हैं। आरक्षण न तो कोई खैरात है, और न ही ये पुरानी करतूतों का प्रायश्चित है। ये उस समानता और बराबरी की तरफ बढऩे के लिए हमारा अधिकार है, जिसके लिए बाबासाहेब ने संघर्ष किया था, और जिसके लिए हम अब भी लड़ाई लड़ रहे हैं।

आज विदेशी ताकतें हमारा देश छोडक़र जा चुकी हैं और हमारे देश में कोई ये नहीं कहता कि वो जाति व्यवस्था में यक़ीन करता है, या फिर जातिवादी बर्ताव करता है।

तो फिर ये सब कौन कर रहा है?

ऐसे में मेरे ज़हन में सवाल उठते हैं कि फिर आखिर दलित लड़कियों से बलात्कार करके उन्हें कौन जिंदा जला रहा है? सीवर साफ करते हुए दलित क्यों मर रहे हैं? आज भी घोड़े पर चढऩे के लिए क्यों गोली मारी जा रही है? आज भी मूंछें रखने पर दलितों का क़त्ल क्यों हो रहा है? आज भी क्यों ताकत दिखाने का सार्वजनिक मंच किसी दलित के शरीर को समझा जाता है? ये जुल्म कौन ढा रहा है?

मैं मिसालों के जरिए ख़ुद को पीडि़त के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ लेकिन, सवाल ये है कि ऐसा कौन कर रहा है? अक्सर सुना जाता है कि फलाँ दलित नेता सत्ता का भूखा है। निश्चित रूप से हम सत्ता के केंद्र में रहना चाहते हैं। सदियों से हम हुकूमतों के हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। अब हम सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं।

हम एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जहां अमेजन में काम करने वाले, सिएटल में रहने वाले लोग हमें भी जानते हों ताकि वो हमारा बायोडेटा आगे बढ़ा सकें। हम भी कैम्ब्रिज में रहने वालों से अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो हमें हमारे करियर में आगे बढऩे में मदद कर सकें।

हमें इन सबसे वंचित रखा जाता रहा है। अब हम ये सब चाहते हैं और हम अपना ये अधिकार मज़बूती से जताने का इरादा भी रखते हैं।

दलित इतिहास माह में आइए स्वीकार करें कि हम सब जातिवादी हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में जातिवादी बर्ताव करते हैं। जाति हमारी चेतना की गहराइयों में रची बसी है। एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में जाति के गहरी जड़ें जमाए होने की इस सच्चाई को अगर हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाबासाहेब के नाम पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना बेमानी है।

सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि जाति का अस्तित्व है। इसको स्वीकार करना होगा, इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। उसके बाद ही हम खुद को जाति की बंदिशों से आज़ाद करने की चर्चा शुरू कर सकते हैं। (bbc.com/hindi)

(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

एक रिपोर्ट में गुवाहाटी को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है. तेज शहरीकरण, गाड़ियों की बढ़ती संख्या जैसे कई कारण इसके जिम्मेदार हैं. हालांकि कई लोग नहीं मानते कि गुवाहाटी की हवा इतनी खराब है.

डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट-

डॉयचे वैले पर साहिबा खान की रिपोर्ट-

असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अरूप कुमार मिश्रा का कहना है,"हम सस्ते और निचले दर्जे के सेंसर इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमें गलत जानकारी दें.” मिश्रा ने स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप की हालिया रिपोर्ट को गलत बताते हुए यह बात कही. इस रिपोर्ट में गुवाहाटी को सबसे प्रदूषित हवा वाले शहरों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर रखा गया है.

2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी नाम की इस रिपोर्ट में बिहार का बेगूसराय सबसे ऊपर है, वहीं दिल्ली तीसरे स्थान पर है. देशों की सूची में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरे स्थान पर है.

रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी की हवा में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 प्रदूषक का घनत्व 105.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. रिपोर्ट के मुताबिक निर्धारित सीमा से यह 20 गुना ज्यादा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है.

भारत का अपना मानक 40 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर है. पीएम 2.5 ऐसा प्रदूषक है जो इंसान के बाल से 30 गुना ज्यादा बारीक होता है. अगर यह खून में प्रवेश करता है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

रिपोर्ट पर विवाद

अरूप कुमार मिश्रा ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद ठहराया है. डीडब्ल्यू से बातचीत में कुमार ने कहा कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है. मिश्रा का कहना है,"हमारी सभी गाइडलाइन अमेरिका की एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से मेल खाती हैं, और हम उन सभी का पालन करते हैं.”

हालांकि नई दिल्ली की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक, अनुमिता रॉयचौधुरी कहती हैं कि बात केवल यह नहीं है कि गुवाहाटी सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर है. उनका कहना है, "मसला यह है कि गुवाहाटी में कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ा है जिसके जिम्मेदार तीव्र शहरीकरण और गाड़ियों का बढ़ना है.”

हालांकि रिपोर्ट के गुणा भाग पर उनके भी सवाल है. उनका कहना है,"गुवाहाटी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बर्नीहाट शहर है जो मेघालय और असम की सीमा पर पड़ता है. अगर गुवाहाटी का प्रदूषण नापते हुए बर्नीहाट का प्रदूषण भी उसमें आंका गया है, तब नंबर के हिसाब से गुवाहाटी का औसतन प्रदूषण बढ़ा हुआ दिखाई देने की ज्यादा संभावना है. यह भी पक्का नहीं है कि क्या उन्होंने सरकारी आंकड़ों को देख कर यह रिपोर्ट तैयार की है.”

गुवाहाटी उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा व्यापार अड्डा

अरूप मिश्रा ने बताया कि यह बात सच है कि 2022 के दिसंबर महीने में गुवाहाटी में भयंकर प्रदूषण था. वे कहते हैं, "2022 में गुवाहाटी में निर्माण कार्य चरम पर था, कई हाईवे बन रहे थे और ब्रह्मपुत्र नदी से भी काफी धूल शहर में आ रही थी. हालांकि 2023 तक बड़े निर्माण कार्य खत्म हो चुके थे. इसलिए गुवाहाटी 2023 में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर नहीं आ सकता है.”

मिश्रा का कहना है कि गुवाहाटी उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है और हाल के दिनों में यहां बड़े निर्माण कार्यों ने जोर पकड़ लिया है. रिपोर्ट में किस तरह से गणना हुई है यह अभी सामने नहीं आ पाया है. मिश्रा ने कहा, "ना ही असम सरकार को इस रिपोर्ट से जुड़े किसी व्यक्ति ने संपर्क किया, ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को. ना ही हमें ये पता है कि क्या उन्होंने अच्छे सेंसर इस्तेमाल किए हैं.”

मिश्रा कहते हैं, "आस-पास के राज्य अपना कचरा जलाते हैं और उस धुएं का खामियाजा गुवाहाटी को भुगतना पड़ता है.” ऐसे ही कई दावे सर्दियों की वायु प्रदूषण में दिल्ली सरकार भी करती है. हालांकि रॉयचौधुरी का इस पर कहना है, "यह सच है कि एक जगह का प्रदूषण दूसरी जगह पर असर डालता है, लेकिन दूसरे शहर की वजह से हमारे शहर में प्रदूषण होता है, यह कहना गलत होगा. अगर उनका हमारे वायु प्रदूषण में योगदान है तो हमारा भी उनकी प्रदूषण में योगदान होगा.”

रॉयचौधुरी ने बताया कि नोएडा में भी 40 फीसदी वायु प्रदूषण का जिम्मेदार दिल्ली है. उनका कहना है, "चूंकि गुवाहाटी एकदम से शहरीकरण की ओर बढ़ा है, वहां बहुत तेजी से निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसने यहां की वायु गुणवत्ता पर काफी बुरा असर डाला.”

गाड़ियों की संख्या भी बड़ी वजह

1971 की जनगणना के अनुसार, गुवाहाटी की जनसंख्या 300,000 से कम थी. 2011 में, जब भारत ने अपनी आखिरी जनगणना की, तो यह संख्या करीब 10 लाख हो गई. रॉयचौधुरी कहती हैं, "जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे-वैसे शहर में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई और शहर इतनी तेजी से गाड़ियों की बढ़ती संख्या के लिए तैयार नहीं था.” एक तो गाड़ियों की बढ़ती संख्या, उस पर से पुरानी गाड़ियों का अभी तक सड़कों पर होना इस वायु प्रदूषण में आग में घी का काम करता है.

गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ शहर में जंगलों की कटाई भी हो रही है. 2023 में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने असम में गुवाहाटी और ग्वालपाड़ा के बीच एक हाईवे परियोजना के लिए लगभग 2,000 पेड़ों को काटने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लिया था.

कचरा-प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी

आबादी के साथ जो एक चीज बेतहाशा बढ़ती है वो है कचरा. रॉयचौधुरी मानती हैं कि गुवाहाटी में सही ढंग से कचरा इकट्ठा ना करने से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है. "शहर के पास ही लैंडफिल है जहां कचरा जमा होता है. जब वहां सही ढंग से कचरा नहीं डाला जाता, तब वो सड़ता रहता है. इस सड़ते हुए कचरे में जब तब आग लग जाती है और उस से वायु प्रदूषण होता है.”

एक रिपोर्ट के अनुसार पास के गांव बेलोरतोल में ही गुवाहाटी का सारा कचरा फेंका जाता है. कचरे में कुछ समय पहले आग लग गई थी जो कई हफ्तों तक जलती रही. प्लास्टिक और बाकी कचरे के जलने से निकलने वाली खतरनाक गैसों ने भी गुवाहाटी की हवा खराब की.

रॉयचौधुरी ने गुवाहाटी की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जिक्र किया. उन्होंने बताया, "चूंकि गुवाहाटी पर घाटी का प्रभाव पड़ता है, वहां वायु प्रदूषण की सघनता और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारी हवा के बाहर निकलने के रास्ते कम हो जाते हैं.”

रिपोर्ट का असर

अरूप मिश्रा ने बताया कि किस तरह से ऐसी रिपोर्टों का राज्य के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा, "बड़ी कंपनियां तो आ जाती हैं क्योंकि उन्हें यहां काम करना है, लेकिन जो सैलानी केवल कुछ दिनों के लिए गुवाहाटी आते हैं, वो ऐसी रिपोर्ट देख कर निराश हो जाते हैं और फिर नहीं आते. इससे काजीरंगा नेशनल पार्क के पर्यटन पर खासा असर पड़ता है.”

अरूप का अंदाजा है कि विदेशी कंपनियां अपने फायदे के लिए भी ऐसी रिपोर्टें ला सकती हैं. "कई कंपनियां एयर प्यूरीफायर जैसे उपकरण बनाती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद कई लोग इनके बनाये हुए प्यूरीफायर खरीदें.”

सुधार मुश्किल लेकिन जरूरी है

रॉयचौधुरी को लगता है कि इस बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियों में सुधार लाना होगा. उनका कहना है, "प्रदूषण राज्य सीमाओं को नहीं समझती. अगर एक जगह प्रदूषण हो रहा है तो बगल वाले शहर तक तो वो पहुंचेगा ही. इसलिए हमें जरूरत है एक रीजनल पॉलिसी एक्शन प्रोग्राम की, जो केवल एक या दो शहरों में नहीं बल्कि उस पूरे इलाके को देखे.”

रॉयचौधुरी यह भी कहती हैं कि वाहन प्रदूषण रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देना होगा. कचरे को भी ठीक ढंग से फेंकना और इकट्ठा करना होगा. जो गीला कचरा है वो कंपोस्ट हो, जो सूखा कचरा है वो रिसायकिल हो. जनता के बीच इस जागरूकता को फैलाना होगा.

मिश्रा ने भी बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सिटी एक्शन प्लान जारी है इसके तहत उन सभी स्रोतों को पहचाना जाएगा जो प्रदूषण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और फिर उन्हें कम करने की नीति बनाई जाएगी. फिलहाल, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ कर रहा है. (dw.com)

-श्रीकांत बंगाले

‘जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे तो उन्होंने 16-17 वादे किए थे। उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। क्या यही मोदी की गारंटी है?’

यह कहते हुए दिगंबर गुल्हाने दोनों हाथ अपने सिर की ओर ले जाते हैं। दिगंबर गुल्हाने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दाभडी गांव में रहते हैं।

इसी गांव में 20 मार्च, 2014 को उस समय एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ ‘चाय पर चर्चा’ की थी।

साल 2014 के चुनाव से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के 1,500 से अधिक स्थानों के किसानों ने ऑनलाइन भाग लिया, जबकि दाभडी में किसानों ने व्यक्तिगत रूप से मोदी से बातचीत की थी।

इस चर्चा के दौरान मोदी ने किसानों की समस्याएं जानीं और बताया कि उनके लिए क्या समाधान हो सकता है।

उस समय पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि हम देश के कृषि क्षेत्र को बदल सकते हैं। देश का जीवन स्तर बदल सकता है। देश के गांवों को बदल सकते हैं। मुझे बस आपका समर्थन चाहिए। हम देश के किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।’

साल 2014 में एनडीए सरकार बनी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब इस बात को 10 साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आम लोगों से सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं।

लेकिन उन्होंने दस साल पहले जो वादे किए थे, उनकी क्या स्थिति है? क्या उनकी सरकार के दौरान किसानों के जीवन में कुछ बदलाव आया है?

‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में मोदी ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों से बातचीत की थी। पिछले 10 सालों में उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? ये जानने के लिए बीबीसी मराठी की टीम दाभडी पहुंची।

हम लोग सुबह करीब 9 बजे दाभडी पहुंचे। दाभडी गांव यवतमाल जि़ले के अरनी तालुका में आता है। गांव के मुख्य चौराहे के पास एक खेत है। इसी फार्म में पीएम मोदी का ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम हुआ था।

थोड़ा आगे बढऩे पर रास्ते में हमारी मुलाकात भास्कर राऊत से हुई। वे एक गाड़ी पर कपास की फसल लाद रहे थे। उन्होंने बताया कि अरनी तालुका में जहां दाभडी गांव स्थित है, वहां कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की ओर से होने वाली खरीद बंद होने के कारण वे निजी व्यापारियों को कपास बेच रहे हैं। भास्कर के पास चार एकड़ खेत है। इसमें वे कपास का उत्पादन करते हैं।

‘बाघ और सांप से ख़तरा’

जब उनसे कपास की क़ीमत के बारे में पूछा तो, उन्होंने कहा, ‘कपास की दरें उलट गई हैं। 15 दिन पहले तक रेट 7700 तक चला गया था। आज यह 7,200 या 7,300 तक है। लेकिन हम लोगों को 9-10 हज़ार का रेट मिलने की उम्मीद थी।’

भास्कर 2014 में अपने गांव में हुए नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

पिछले 10 सालों में किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘2014 के बाद यह संतोषजनक नहीं है, लेकिन बदलाव ज़रूर आया है। जहां तक कृषि उपज की क़ीमत की बात है तो यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के हिसाब से तय होती है। 2014 से पहले भी कपास की क़ीमतें कम थीं। यह 10 वर्षों में बढ़ी हैं।’

भास्कर ने बताया कि उन्हें पीएम किसान योजना के तहत हर साल छह हजार रुपये मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को यवतमाल में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने पीएम किसान के लाभार्थियों की जानकारी देते हुए कहा था, ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देशभर के 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा हो चुकी है। इसमें महाराष्ट्र के किसानों को 30 हज़ार करोड़ रुपये और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपये मिले हैं।’

लेकिन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भास्कर का अनुभव अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को अपर्याप्त वर्षा, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, सूखा या फसल में कीट लग जाने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुई क्षति पर ही बीमा का लाभ मिलता है।

भास्कर ने कहा, ‘फसल बीमा योजना में फजऱ्ीवाड़ा हो रहा है। गांव के दो-तीन किसानों को ही फ़ायदा होता है। मैंने बीमा के लिए आवेदन किया था। कपास को नुकसान हुआ। लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला।’

हमने दाभडी में पीएम किसान योजना और फसल बीमा योजना के लाभार्थियों के बारे में जानने के लिए कृषि अधिकारियों से संपर्क किया।

अरनी तालुका के कृषि अधिकारी आनंद बडख़ल ने बीबीसी मराठी को बताया, ‘दाभडी गांव के 383 किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। 2023-24 में 550 किसानों को स्थानीय आपदा क्षतिपूर्ति हेतु 32 लाख 17 हजार का बीमा प्राप्त हुआ है। इस साल फसल कटाई के बाद के बीमा मामले अभी तक तय नहीं हुए हैं।’

पीएम मोदी ने ‘चाय पर चर्चा’ में कहा था, ‘यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के उत्पादन की न्यूनतम लागत वहन करे। खेती में उपयोग होने वाली चीजें कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इससे युवा कृषि क्षेत्र में आएंगे और यह किया जा सकता है।’

आज 10 साल बाद भी दाभडी के किसान अपनी कृषि उपज की सही कीमत का इंतज़ार कर रहे हैं। भास्कर बताते हैं, ‘किसानों को सरकार से केवल एक ही उम्मीद है, वह है हमें हमारी उपज का सही मूल्य मिलना। हमें कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए। कीमत उत्पादन की लागत के मुताबिक होनी चाहिए।’

भास्कर के मुताबिक किसानों की हालत आर्थिक रूप से खस्ताहाल होती जा रही है क्योंकि लागत अधिक है और मूल्य कम मिलता है।

भास्कर ये भी बताते हैं कि हमें खेती के लिए दिन में बिजली मिलनी चाहिए। रात की बजली हम किसानों के लिए बाघ और सांप के ख़तरे साथ लेकर आता है। बाघ हमारे सिर को दबोचता है जबकि सांप पैर में काट सकता है।’

‘आजकल बिना मुंह भरे कुछ नहीं होता’

भास्कर से बातचीत के बाद जब हम आगे बढ़े तो एक घर के सामने गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ दिखा। ये डिके परिवार का घर है। दरअसल पीएम मोदी ने ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में इस परिवार से बातचीत की थी।

जब मैं घर के पास गया तो मैंने देखा कि दीवारें मिट्टी से सनी हुई हैं। अनिकेत हॉल में बैठे थे। ‘चाय पर चर्चा’ के वक्त वह 14 साल के थे।

उन्होंने इस कार्यक्रम में मोदी को बताया था कि उनके पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। 51 वर्षीय मीरा दिलीपराव डिके अनिकेत की मां हैं। अनिकेत ने उन्हें बुलाया तो वे हॉल में आकर बातें करने लगीं।

उन्होंने बताया, ‘मेरे पति ने 2005 में आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि खेती से आमदनी नहीं हो रही थी। बैंक का कर्ज था। उस दिन मैं मज़दूरों के साथ खेत पर गई थी। उन्होंने घर में ही फांसी लगा ली। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। उस समय अनिकेत दूसरी कक्षा में और स्नेहा छठी कक्षा में थी।’

महाराष्ट्र में अगर किसी किसान की आत्महत्या सरकारी मानदंडों के अनुसार ‘आत्महत्या’ की श्रेणी में आती है, तो परिवार को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। मीरा को वह मदद मिल गई थी, लेकिन इस रकम के सहारे जीवन भर गुज़ारा नहीं चल सकता। 2006 से मीरा आंगनवाड़ी में सहायिका के तौर पर काम करने लगीं।

मीरा अनिकेत की ओर देखते हुए कहती हैं, ‘मैंने अपने बच्चों का पालन-पोषण कितनी मुश्किलों से किया है। इतनी शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। आजकल बिना रिश्वत दिए कुछ नहीं होता।’

अनिकेत ने अमरावती से बीसीए की पढ़ाई पूरी की है। वह फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं।

पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया है, इस सवाल पर मीरा ने कहा, ‘मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों के लिए ये सब करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया गया। किसानों को सोयाबीन और कपास का दाम नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर, मजदूरी दरों में वृद्धि हुई है।’

अनिकेत ने कहा, ‘आज तक कुछ भी नहीं बदला है।’

अनिकेत की मां ये भी बताती हैं कि उन्हें किसी तरह की योजना का लाभ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं अनिकेत के मुताबिक पिता की आत्महत्या के बाद उनके नाम की जमीन उनके चाचा के नाम कर दी गई और इसके चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उनके चाचा को मिलता है।

क्या 2024 में आपकी आय दोगुनी हो गई? ऐसा सवाल पूछे जाने पर अनिकेत का जवाब था, ‘नहीं।’

हालांकि अनिकेत ने यह भी कहा, ‘किसानों के लिए योजनाएं हैं। किसानों को उनका लाभ मिल रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे यहां भी राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ नहीं कर रही है। तीन पार्टियों की सरकार है, आप कह सकते हैं कि एक थाली में तीन लोग खाना खाने बैठे हैं और कोई भूखा नहीं है।’

‘मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते’

हमारी बातचीत चल ही रही थी कि अनिकेत के चाचा विनोद डिके घर में आ गए। उनके हाथों से लग रहा था कि वे खेतों की तरफ से आ रहे हैं।

क्या चल रहा है काम, मैं बात करने लगा। उन्होंने कहा, ‘15 दिन से खेत में लाइट नहीं है। खराबी का पता चला और लाइट चालू कर दी गई। अगर आज रोशनी नहीं आती तो पूरी फसल खराब हो जाती।’

यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथों पर लगे काले धब्बे दिखाए। दस साल में आपकी जि़ंदगी में क्या बदलाव आया है, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ‘कुछ नहीं बदला, आप स्थिति देखिए। मोदी सर ने कहा था कि हम आत्महत्या करने वाले पीडि़तों के बेटों को सेवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। लेकिन मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते।’

दोपहर में गांव में घूमने के दौरान कुछ लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या सर्वे हो रहा है। जब मैं गांव की नेम प्लेट की फोटो लेने लगा तो मोटरसाइकिल पर दो युवक आए और पूछा कि क्या काम है।

ग्रामीणों ने इसलिए लगाया बैनर

दाभडी की आबादी करीब तीन हज़ार है। गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कुछ लोग तालुका स्थानों में काम करने के लिए अरनी जाते हैं। वहां दुकानों में मजदूर का काम करते हैं।